-

1

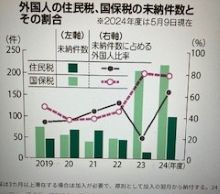

外国人季節労働者の「住民税・国保税未納」の現実 @「ニセコ観光国 俱知安町」

今朝の道新ネットの記事に「外国人が税未納、倶知安町で急増」がありました。倶知安町は西隣のニセコ町と共に「ニセコ観光国」を形成する町で2000年代に入って観光客が急増しています。 税未納の詳細は「スキーリゾート関係施設で働く外国人季節労働者の住民税と国民健康保険税の未納が増加している。スキーシーズン限定で3ヵ月以上滞在する場合、住民登録が必要でそのため住民税が発生するものの納税時期には転出してしまっている」という内容です。 具体的には住民税は1月1日時点で町内に居住し、前年に一定額以上の収入があると課税されますが、その納付通知が送られるのは例年6月以降(3月頃から転出開始)で、既に転出あるいは帰国している場合が多いというのは明らかに想定内の事で、この「お役所仕事」には改めて驚かされます。 人口が14,699人の町に今年1月時点で外国人人口の数は過去最多の3,718人という状況で特に国民健康保険(3ヵ月以上滞在の場合加入が必要)の未納が増え続けると倶知安町に住む日本人町民の負担が大きくなるというのは看過できない事態です。役所では外国人転出手続きの際に税務課の職員に納税を促して貰っているようですが、税務課の職員が5人程度で手が回らず限界との言い訳コメントも記事にあります。 こんな対応で国保の負担が大きくなる事があれば町民は大きく声を挙げるべきだと思います。「何故転出や出国前に納税を済ませるシステムを作れないのか?(倶知安町だけでなく全国の市町村でも同じような事態が発生しているのであれば国のシステムで)」「外国人労働者を雇う雇用者の責任は?」そして、雇用者について「適正な手続きで雇用しきちんと給料も支払っている」だけでは済まされない責任や義務の問題があるのではと考えます。本音を言えば未納分については雇用者に負担してもらいたいと思うくらいです。今後増え続けるであろう外国人労働者の事を考えると日本人も意識を変えていかなければと痛感します。外国人の住民税、国保税の未納件数とその割合 上記のグラフの2024年度外国人の国保税の課税件数は2129件でそのうち222件が未納、未納額は359万円となっています。

2025.06.01

閲覧総数 143

-

2

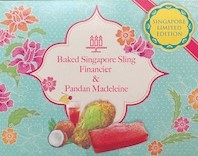

「アンリ・シャルパンティエ」シンガポール限定販売の「フィナンシェ&マドレーヌ」

昨年1年間お世話になったヨガのインストラクターへのクリスマスプレゼントに芦屋本店の「アンリ・シャルパンティエ」のイチゴのショートケーキを買いに行った時に、ショーケースにディスプレイされていた「シンガポール限定販売 Baked Singapore Sling Financier(シンガポール・スリング フィナンシェ) & PadanMadeleine(パダン・マドレーヌ)」です。 箱の上面 箱の側面 3個入りで10.50ドル パッケージも可愛らしくシンガポール発祥のカクテル「シンガポール・スリング」風味のフィナンシェ2個とパンダン(アジアやアフリカの熱帯地方の植物)マデレーヌ1個入りの小箱で、デザインの花模様も鮮やかで可愛らしくすぐに購入!と思ったのですが、その時は既に完売でした。もう一軒の方にも行ってみましたがやはり完売で「次いつ店頭に出るかは未定なんです・・」と言われてしまいました。 それが昨日お店の近くに行く用事があって取り合えずチェックと思ってお店に寄ってみると販売が開始されていてまずは1箱購入して試食です。シンガポール・スリングの赤色とパンダンの緑色を見るだけでも美味しさがアップする感じです。 試食後、ふと気になって果たしてフィナンシェとマドレーヌの違いって何?と検索すると回答がありました(ブログ グルットピからの引用) フィナンシェマドレーヌ由来「金融家」「お金持ち」という意味。金融家が背広を汚さずに急いで食べられるようにと作られた。このお菓子を初めて作った女性の名前が由来。形金塊をイメージしたと言われる、平たい長方形の焼き型(フィナンシェ型)ホタテ貝をイメージした焼き型(マドレーヌ型)、もしくは、カップケーキ型材料薄力粉、砂糖、アーモンドプードル、卵白、焦がしバター薄力粉、砂糖、ベーキングパウダー、卵、溶かしたバター味アーモンドの甘さと焦がしバターの風味が強い。表面がサクサクで中が柔らかい。バターの風味が甘く香る、しっとりとした食感。 フィナンシェの由来が「お金持ち」とは本当にお正月早々「縁起」が良過ぎです。大阪の知人へは毎年旧正月(今年は1月22日~24日)前後にカードと何か旧正月らしい小さなプレゼント(最近は金運を願って金貨の形をしたチョコレート)を送っていますが、今年はこの小箱をカードと一緒に送ろうと思っています。アンリ・シャルパンティエ好きの彼女がシンガポール限定という事も含めて絶対に喜んでくれると思うので、売り切れ!にならないうちに買いに行かねばと・・(因みに昨日購入の賞味期限は2月1日なので通常3週間くらいのようです)

2023.01.08

閲覧総数 1164

-

3

今年でマレーシアから独立60周年のシンガポール。資源の無い国の資源は「人間」&「みんな仲良く」

昨日のYahoo Japan ニュースに「資源がない、土地がない、でもめちゃくちゃ豊か。シンガポールのすごい秘密」という記事がありました。土地と資源の奪い合いである ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選、近々ではイスラエル、イランと米国の核を巡る問題(元々は石油資源を巡る争い)等、世界情勢は更に激震の様相を示している中、記事では「シンガポールの1人当たりGDPが7万8115ドル、1人当たりGNIは6万5541ドルで、これはともに日本よりも高い数値」である事からシンガポールを立派な先進国と位置付けどこに強みがあるのかについて説明しています。 【土地がない、資源がない。そんなシンガポールは、独自の成長戦略を描いていきます。シンガポールは国民の4分の3が中国系です。しかし中国系を優遇するような政策はありません。 中国系以外のマレー系、タミル人(インド系)を平等に扱います。具体的には、中国系が話す中国語、マレー系が話すマレー語、タミル人が話すタミル語のすべてを公用語に制定しました。依怙贔屓はしないということです。 主要民族の言語をすべて公用語にしたため、民族対立はほとんどなく、非常に政情が安定した国です。また英語も公用語として制定されています。これは、それぞれ母国語が違う国民同士の共通の言語として広く話されているからです。「みんな仲良く」が国是なのです。 英語が公用語、そして政情が安定している。これは、海外からの投資を呼び込むのに十分すぎる条件です。 シンガポールの資源は「人間」ということです。スウェーデンもそうでしたが、人口が少ない国の経済成長において、人材育成は最優先課題なのです。それゆえに政情の安定を作り出すことが重要でした。政情が安定し、観光業や金融業が発達しました。もちろん台風や地震などの自然災害がほぼ無い事も経済発展の要因の1つです】 シンガポールに20年間住んで実感する内容ばかりです。独立当初から優れた政治家を育成する事を国是ともし、その成果が実を結んでいるのだと思うと国を導くリーダー達がいかに大切であるかを実感させられます。

2025.06.25

閲覧総数 68

-

4

中国王朝の数々の財宝を流出させた清朝最後の皇帝「溥儀」@ 「映像の世紀 バタフライエフェクト」

先週の月曜日に放送のNhK「映像の世紀バタフライエフェクト 溥儀 財宝と流転の人生」は私にとって新たな溥儀の一面を知る内容でした。 溥儀の人生と言えば1988年に公開されたイタリア、中国、イギリス、フランスの合作映画「ラスト・エンペラー」で香港生まれの中国系アメリカ人「ジョン・ローン」が溥儀を演じ、清朝最後の皇帝から日本の関東軍が傀儡国家として作り上げた「満州帝国」の皇帝となり、日本の敗戦によってソ連に拉致、その後中国に引き渡され共産主義の教育を受け北京の一市民として人生を終えるまでが描かれました。3時間という長さを感じさせない歴史に翻弄された主人公の悲劇的な人生という印象を私は受けました。 それがちょっと変わったのは城山三郎著「落日燃ゆ」で、戦後戦争責任者を裁く東京裁判でソ連に拉致されていた溥儀がソ連側の証人として登場し、激しく日本攻撃をしたというのを読んだ時です。勿論映画の中でこのようなシーンはありません。 「落日燃ゆ」からの抜粋です。「神経質に眉を震わせ、体を小刻みに動かしてしゃべる。ヒステリックに証言台を叩く時もあった。それは実は、溥儀自身がソ連や中国での戦犯裁判に引き出させることにおびえていたためであった」これについては「映像の世紀~」でも裁判中の映像が流れました。 インペリアル・パテック・フィリップ 溥儀の服の裏に縫い付けられていた乾隆帝の印 そして新たな一面は溥儀による中国王朝の財宝の流出です。番組の冒頭で2023年5月の香港でのオークションに出品された財宝の1つ「フィリップ社のプラチナ製の腕時計」が日本円で約8億円で落札されたという事に始まり、年代ごとに5千年の歴史を持つとも言われる中国王朝が蓄えた財宝の数々を溥儀が国や国民のためというより自分の目的のために世界に流出させたという事実が紹介されました。 流出の始まりは紫禁城を追われた際にイギリス留学の費用に充てるためだったようで、結局それは実現しないまま再度皇帝の地位を得る目的で日本の援助を求めるために絵画などの財宝を日本の実業家に売り、ソ連に拉致された後には中国に戦犯として戻されないようにソ連軍からの脅しもあり、多くの財宝を渡した事へと続きました。「死ぬ事を最も恐れた溥儀。生き延びるために財宝を使う」とナレーションがありました。複雑な気持ちになりますが、ただ皇帝として紫禁城にいた時には紫禁城を出たいと願い、皇帝の地位を奪われてからは皇帝の立場に執着するという人間の弱さを目の当たりにすると財宝の流出と共に切ない気持ちにもなります。 番組の最後に溥儀が日本の実業家に売った幻の名画「五馬図鑑」が2012年に日本で発見された事、売却した美術品のうち300点以上が未だ行方不明である事を伝えていました。

2025.02.09

閲覧総数 634

-

5

ギリシャ神話の「イカロス」が落ちた所は現在の「イカリア島」

昨日ブログに「マティス」のリトグラフ「イカロス」を書いた後、読みやすく書かれた「ギリシャ神話」を探しに「紀伊国屋書店」に行ってきました。膨大な数の文庫本から探すのは大変なので、英訳の「Greek Mythology」を見せて「子供用に易しい言葉で書かれた物」とリクエストすると一冊見つけてくれました。スタッフはローカルでも日本人でもいつも丁寧な対応をしてくれます。 表紙を見て漫画かと思いましたが、スタッフから日本語で「小説です」と言われ即購入しました。 今回の東京オリンピックの一連のゴタゴタのお陰で初めてその起源となるギリシャでの「古代オリンピック」に興味を持ち、それがギリシャ神話の中の全知全能の神「ゼウス」を讃えるために開かれた大会と知って、名前だけは記憶にあるギリシャ神話の中の神様や人々の事をもっと知りたいと思うようになりました。 本の中の「ひとくちメモ」の中に下記の文があります。「オリンポスの主神ゼウスに捧げようと、ギリシャでは4年に一回のオリンピア競技が紀元前776年に始まりました。戦車競走、競馬、競争、ジャンプ、レスリング、ボクシングなどが行われるようになり、これが今のオリンピック競技へと発展していったのです。」 イカロスに話を戻すと「太陽に近づきすぎたイカロス」というタイトルで5ページで詳細が書かれています。クレタ島に君臨した「ミノス王」に仕えていた大工のダイダロス(巧みな工人)はその巧み過ぎる技術から王の座を狙っているという風評を立てられ、息子の「イカロス」と共に幽閉されてしまいます。 幽閉された場所には鳥の羽がたくさん舞い込んでいたためダイダロスは蝋を使って翼を作り、そこから逃げ出すことを考えます。無事父子の翼を作り終えイカロスに「空の中ほどを飛ぶのだよ。低すぎると霧が翼を濡らしてしまうし、高すぎると太陽の熱で蝋が溶けてしまうから」と注意を与えます。 しかしその警告も空しく自由に飛べる自分に舞い上がってしまったイカロスはどんどん高く飛んで行きます。巻末の「地図でおさらい!ギリシャ神話」から。 「ダイダロスはイカロスの遺体を落ちた近くの島に埋め、その島をイカリア(エーゲ海にある島)と名付けました。その後ダイダロスはイタリアのシチリア島に行き、そこに「アポローンの神殿」を建て、その翼を捧げた」そうです。 「ヴァン・ダイク」や「ブリューゲル」が描くイカロスの絵もネットで見ましたが、マティスのリトグラフ「イカロス」はシンプルな構図の中にその教訓をしっかり伝えている気がします。 ギリシャ神話のイカロスを読んで、ちょっと違った見方が出来るようになって私が好きなマティスの絵(切り絵)の一枚になりました。

2021.08.01

閲覧総数 212

-

6

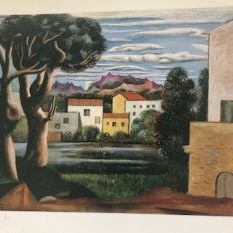

「アーティゾン(旧ブリジストン)美術館」&実業家「石橋正二郎」氏。

2020年12月に書いた日記ですが写真が消えてしまっているので内容を修正してアップします。 「アーティゾン美術館」の前身「ブリジストン美術館」の創設者であり近代美術最大のコレクターと言われる石橋正二郎氏(1889-1976)は第二次世界大戦前から絵画の鬼集に意欲を見せ始めていました。 最初は郷土(福岡県)の先輩であり日本の近代洋画の発展期を飾る明治浪漫主義の天才「青木繁」の作品への愛着から始まったようです。 1966年に日産自動車と合併した「プリンス自動車工業」の育ての親で一代で「石橋財閥」を形成した実業家ですが、その14年前の1952年に「ブリジストン美術館」を開館しています。 手元にある「ブリジストン美術館ガイド」の中に石橋氏によっていかに精選され、フランス近代絵画の神髄を理解した作品が集められたかということが記されています。 『セザンヌ研究家の「ベルナール・ドリヴァル」氏は同館を訪れ「フランスを遠く離れた日本でこれだけ精選された、しかもフランス近代絵画の神髄を理解したコレクションを見ようとは想像もしなかった」と語り、その後50余点による「東京石橋コレクション所蔵 コローからブラックに至るフランス絵画展」が「フランス絵画の里帰り展」の名で1962年にパリ国立近代美術館で開催された』「生木と枯木のある風景」 ピカソ 1919年 1930年代のナチスの台頭までヨーロッパでは束の間の平和を享受し、ピカソもオルガとの結婚によって伝統に回帰して「新古典主義時代」と呼ばれる絵画の制作を始めます。その特質を示す貴重な一枚と書かれています。またピカソにしては「珍しくまともな風景表現が見られる」とも・・ 「若き農婦の肖像」 モディリアーニ 1918年頃 モディリアーニは亡くなる2年前に療養で訪れた南フランスで多くの肖像画と珍しく数点の風景画を描いたそうです。「なで肩で細長く延ばされた身体、傾いた卵型の顔、アーモンド型の目など、モディリアーニの人物像がここに集約されている」と書かれています。「梨」 ブラック(1882-1963) 1924年 「1918年頃までピカソとキュビズムを推し進めたブラックは第一次世界大戦以降は急速に古典主義の作風に転じ、晩年まで古典的世界を希求した」と書かれています。この作品は1920年代に描かれた古典主義的な静物画の一枚だそうです。 「腕を組んですわるサルタンバンク」 ピカソ 1923年 美術館ガイドには「伝統破壊者中の最たる存在であったピカソが、それまで高貴な存在に限定されていた絵のモデルに下層の芸能が絵画の主題になり得ることを広く世間に知らしめた」とあります。 巧みな技を見せるデッサン、赤と黒の絶妙な色使いなど最初見た時に一体誰が描いた絵なのだろうと思ったのを思い出します。 日本画もヨーロッパ絵画も珠玉の作品を所蔵している美術館ですが、現在も同じ場所にあるのかとネットで調べてみると「ARTIZON Museum(アーティゾン美術館)」と2020年の1月に改称して同じ京橋ですがミュージアムタワーに移転していました。「ブリジストン美術館ガイド」 表紙には「モネ」の「睡蓮」が使われています。 先日原田マハ著「常設展示室」を読み終えて、コロナ禍が収まって一時帰国が出来た際にはいくつか美術館を訪れたいものです。

2022.02.08

閲覧総数 258

-

7

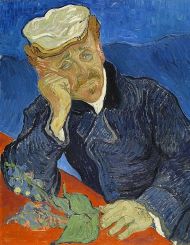

ゴッホの3人の妹&弟テオの1人息子「フィンセント・ヴァン・ゴッホ」の事。

「Van Gogh:The Immersive Experience(ゴッホ:没入型展覧会)」の展示パネルでゴッホの3人の妹「Anna 1855-1930」「Lies 1859-1936」「Willemien 1862-1941」の存在を初めて知りました。ゴッホと弟テオは30歳代で早世しましたが、3人は共に70年以上の生涯を送っていて彼女達の伝記を書いた作家名の紹介もありました。 パネルの説明ではゴッホが生存中に描いていた絵について3人はほとんど興味を示さなかった事、ゴッホの死後贈与等による絵画の所有権を出来る限り保持しようとした事、そして2番目の妹Liesが晩年の貧困を恐れ絵画の売却を迫られた事などが書かれています。 ウィキペデイアには特に妹Annaとの性格の違いによるぎくしゃくした関係や父親の死後ゴッホとは疎遠になった事などが書かれています。3人が未だ20代や30代の時に突然起きた兄の自殺によってある意味人生を翻弄された人達なのかとも想像します。 ゴッホが残した絵画については弟テオやテオの妻のヨーが苦心しながら展覧会を開いたり(会場提供を断られた時は自宅を使って)ゴッホとテオの書簡を公開するという努力が実り徐々に知名度と人気を得ていきました。その貢献度によっても絵画の所有権はテオの死後は妻のヨーから1人息子の「フィンセント・ヴァン・ゴッホ(1890-1978)へほぼ全部引き継がれたと思っていたので3人の妹の存在というのは私には少なからず驚きでした。 テオとヨーの一人息子で思い出すのは原田マハ著「たゆたえども沈まず」の最初の「1962年 オーヴェール~」の章にフィンセント(72歳)が登場していた事で昨日読み返してみました。 叔父ゴッホの命日にゴッホが亡くなったフランスのオーヴェールにある「ラブ―食堂」にオランダから弔いに来て、偶然そこで出会ったゴッホ研究者の日本人(シキバ)と会話を交わすことになります。その短い会話の文章の中でもフィンセントの穏やかな人柄が窺われ、フィンセントが自己紹介で職業がエンジニアである事(日本で技術指導の経験もあります)オランダのラーレンから来たこと等史実通りです。 シキバからの「何故今日この店に?」の質問にフィンセントは「この店の肉の煮込み料理が食べたくなって・・」とはぐらかすように答えた後「あなたはハヤシという人物を知っていますか?」と尋ねます。「たゆたえども~」の主人公の1人で19世紀にパリで画商として活躍した実在の人物でゴッホとの交流が実際にあったのではという想定のもとに小説は書かれています。シキバと別れた後、川辺を散策しながら父テオの遺品の中にあった手紙をポケットから取り出し読んでいるうちに突風でその手紙が宙に舞い川に流されているところでこの章は終わりです。『1890年 1月11日 パリ 親愛なるテオドルス あなたの兄さんの絵を、いずれ必ず世界が認める日が訪れます。強くなってください。私もこの街で、ジュウキチと共に闘っています。あらん限りの友情を込めて ハヤシ タダマサ』 ゴッホが自殺する6ヶ月前の手紙という設定です。そしてもう一つフィンセントと言えば1890年の誕生祝いにテオに贈られた「花咲くアーモンドの枝」です。奇しくも叔父と同じ名前を与えられ叔父の芸術に捧げた人生を思わせるような瑞々しい青色は心に沁みるものがあります。 展覧会では「花咲く~」の展示はなく「Almond Blossoms 1890」の絵が大きく映し出されていました。会場には階段も設けられていて上に上がって巨大な絵を眺める事も出来ました。

2023.05.07

閲覧総数 975

-

8

粗大ごみも割と簡単に捨てられるシンガポール。帰国後の事を考えると・・。

シンガポールに20年間住んで住みやすさを実感する1番目が「安全性」です。政府が「犯罪が少ないというのは決して犯罪がゼロではない」とビルや住居のセキュリテイの質を年々向上させています。そして2番目は「ゴミの分別がなくいつでも捨てられる快適さ」です。 12月に入り本帰国を控えて処分する大型の家具の事で不動産屋さんに確認すると4人掛けの食卓テーブル(椅子4脚)、ソファ、机はコンドミニアムの1階にあるごみ置き場には捨てられないので業者にお願いするしかないということで3つ合わせて100ドル~300ドル(1万円~3万円)くらいと言う事でした。不動産屋さんが業者を手配してくれるので問題ないのですが、政府系の住宅(HDB)に住む友人からHDBではどんな大型の家具でもゴミ置き場に捨てたり無料で回収をお願い出来ると聞き驚きました。住宅の種類によって粗大ごみの扱いが違うようですが、それでも日本に比べると手軽に捨てられるという感じです。 シンガポールのフリーペーパー「SingaLife」に「コンドミニアムの場合テーブル、椅子、戸棚などの粗大ごみは粗大ゴミ置き場に置いておくと契約している収集業者が回収してくれます」とあるのでもし費用が発生しても貸主の負担かなと思い、不動産屋さんに相談する前にこの記事を見ていたら無駄な出費が無かったのかなと後悔です。 粗大ごみは別として普段家庭で出るごみに関してはシンガポールは全く分別せずに各階にある「ダストシュート」にポンと捨てるだけでこの生活を20年間続けると帰国してからの事が大袈裟ではなくかなり心配になります。 検索すると日本では各地方自治体によって違いがあり、またダイオキシンを発生させない高額な焼却炉がある自治体はそんなに分別のルールが厳しくないというのもあり統一できないものなのかなぁと考えます。別の記事には分別が嫌であれば直接ゴミ焼却炉へ持って行く手もある等と書かれていますが、車が無い場合まさか地下鉄やバスに乗ってというのはあり得ないだろうなぁとか・・。各自がゴミを増やさない工夫をしながらも少しでも分別の負担を軽くするある程度国内で統一した方法を政府には是非検討してもらいたいです。 「追記」2024年2月28日 本帰国してほぼ2ヵ月が過ぎゴミの分別やごみ捨てのルールを少しずつ学んでいるという感じです。最初はきちんと出来るのだろうかという不安ばかりが大きかったのですが、意外に何だか人間らしい生活をしているような感じです。ゴミを減らすために極力食べ残しや捨てる食材を減らす事、不必要な包装はしてもらわない琴など考えさせらる事が多いです。 何でも楽しんだ者勝ちかなと思ってニトリの「分別ゴミ袋スタンド」をネットで見つけて購入しました。550円という安さも人気の秘密で品切れがで数日待って今日受け取りました。早速3種類のポリ袋をかけてみましたが、なかなかお洒落でこれからの分別も楽しくなりそうです(^^♪

2023.12.19

閲覧総数 1967

-

9

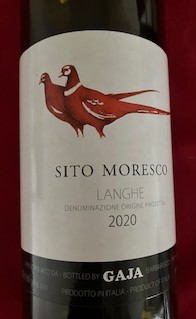

「バルバレスコ」の生産者「GAJA」が造る3種の葡萄品種ブレンドの逸品。

アルコール度数 14% 今週火曜日のOさん、Cさんとの4回目「お家ご飯の会」のメインのワインはOさんが勧めるイタリアのピエモンテ州ランゲ地方の生産者「GAJA(ガヤ)」の「SITO MORESCO 2020」でした。ちょうど先月エノテカで同じピエモンテ州のネッピオーロ100%で造る「DOCG バローロ8種類」の飲み比べに参加ししたので味わいの比較も楽しみでした。 「GAJA」はバローロに並ぶ上質なワイン「バルバレスコ」で有名な生産者でイタリアワインの質を世界レベルに上げた立役者とOさんから説明もあり、ネッピオーロ100%で造るバルバレスコ(バローロより繊細な味わい)とネッピオーロ、バルベラ(深い色の果実味豊富なワインを造る)とメルロl-をブレンドしたSITO MORESCOの違いを愉しんで欲しいとの事でした。そしてこの3種の葡萄のブレンドはイタリアワインの中でも革新的だそうです。グラスに注がれた色はバルベラやメルローがブレンドされているためかネッピオーロのルビー色よりも濃い目の赤色でした。ラズベリーのような果実実も際立ち確かにネッピオーロ100%より香りや味わいに複雑味のようなものがありました。 それぞれに持参したおつまみのチーズは「北海道産の牛乳でイタリア職人が造るリコッタチーズ」「セミハードタイプの味噌漬けチーズ」「トリュフ入り白カビチーズ」でどれもワインとの相性は良かったのですが、イタリア繋がりでリコッタチーズに軍配!という感じでした(^^♪

2025.11.14

閲覧総数 28

-

10

平賀源内が描いた「日本最古の油彩画」& 商人から初めて「税」を徴収した「田沼意次」@大河「べらぼう~」

2021年の朝ドラ「おかえりモネ」で気象予報士の斉田季実治さんが本職である気象予報士の役で好演し、次回は大河に出演したいと抱負を語った時に「温度計」の発明もした「平賀源内(1728-1780)」の役はどうかな?と思いその時の日記に書きました。 現存する「平賀源内」唯一の肉筆画で日本最古の油彩画。 日本の「レオナルド・ダヴィンチ(1452-1519)」と称されるほどの多才な平賀源内は「エレキテル(静電気発生装置)」で有名ですが、オランダ製の壊れた器械を長崎で見て復元させたり歩数計や温度計の発明もしています。更に地質学者、蘭学者、小説家、俳人という肩書の他、昨日の「厠の男」では吉原に客を呼び込むためのコピーライターとして登場しています。もう1つの肩書と言えるのか「画家」としての才もあったようで、平賀源内による日本最古の肉筆の油彩画が残っているそうです。 田沼意次(1719-1788) 肖像画の飄々とした表情から「非情の人」とも言われているようですが、安田顕さん演じる平賀源内は表情といい言葉使いといいとても魅力的な人物でした。そしてもう1人気になる人物は渡辺謙さん演じる「田沼意次」です。歴史の教科書で「賄賂政治を行った田沼意次」という負のイメージが私を植え付けられた感がありますが、百田尚樹著「新版 日本国紀 上」の江戸時代の章で「傑物、田沼意次」というタイトルで彼の偉業が書かれています。彼の偉業やその後については下記の通りです。 悪化していた幕府の財政立て直しのため徳川第10代将軍「家治(1737-1786)」に側用人・老中として仕えた田沼意次は紀州藩の足軽の出でしたが家治の祖父8代将軍「吉宗」の能力重視方針によって世に出ることになります。著書の中で、彼の一番の偉業として「商人から初めて税金を徴収したこと」を挙げています。長く農民からの「年貢米」が主な税金源であった時代に、当時多くの利益を得、大名に利子を付けてお金を貸していた商人から税金を取ろうと考えた最初の人物で、それ以前に商人から税金を取るということを考えた将軍も老中もいなかったそうです。 更に「鉱山の開発」「干拓事業」「清との貿易の拡大と専売制」「ロシアとの交易の可能性を探るための蝦夷地(北海道)の天然資源調査」など数々挙げられています。 商人の税金は具体的には「株仲間(幕府から独占権を与えられた商人の仲間)」を奨励し、そこから「冥加金(百田氏によると現代の事業税)を取り経済も潤いを見せるようになりました。もしこの政策がその後長く続いていれば世界に先駆けて日本が「資本主義時代」に入っていた可能性もあったと予想しています。 将軍の死と共に田沼意次の反勢力の「商人と武士を結びつける」等のデマや中傷で失職してしまい、財産も全て没収されてしまいますが、驚くのは彼の私財はほとんど無かったということです。全ては個人の資産を増やすためではなく天下国家のための偉業であったことを知ると、偉業の凄さが倍増される気がします。 「べらぼう~」の主人公「蔦屋重三郎(1750-1797)」は私は全く知らなかった人物で、大河好きとしては今までスポットライトが当てられなかった人物が登場するのは嬉しい限りですが、後世に名を残した人物たちとの関わり合いが今後とても楽しみです。

2025.01.13

閲覧総数 157

-

11

13本目と14本目に込められた「ゴッホのひまわりの意味」@ 「ゴッホ没入型展覧会」

日本では「ゴッホ・アライブ」、シンガポールでは「The Immersive Experience」というタイトルで現在開催中の「没入型展覧会」は世界を巡回し850万人ほどの観客動員があるそうです。 右はゴッホ自ら「ひまわりでは最良の作」と自負した12本のひまわりアルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)美術館所蔵 壁面や床に映し出されるゴッホの絵画の数々は映像技術で花びらが散ったり、鳥が飛び水が流れ落ち、またゴッホという名の電車が走り出すという豪快な映像と共にゴッホからのメッセージが文字で流れるのを床に置かれたソファやクッションに寝そべりながら観賞できるという圧巻の展覧会です。 ゴッホと言えばやはり代表作の「ひまわり」については別のコーナーでも何点か複製画の展示や説明があり、その中の一枚(左の写真)の黒い筒状花の部分を赤い丸で囲っているいる絵に目が引かれました。 12本のひまわり フィラデルフィア美術館蔵 14本のひまわり 損保ジャパン日本興亜美術館蔵 こんな赤が入っているひまわりがあったかなと家に帰ってから「週刊美術館 ゴッホ」で調べてみるとフィラデルフィア美術館所蔵の「12本のひまわり」でした。ひまわりについてはゴッホがパリから太陽の光溢れるアルルに1888年に移り、敬愛する画家「ゴーギャン」を迎える「黄色い家」の部屋の装飾画として「ゴーギャンに対する最上級のもてなし」のために描かれたと説明があります。 北米産の花であったひまわりがヨーロッパに伝わったのは16世紀で、そのため西洋美術の歴史の中で描かれた花としては新参だったようですが、17世紀にはひまわりは「太陽・愛・芸術、或いはキリスト教における聖なる人物のイメージなどの象徴」として描かれたそうです。 代表作7点のうち3点にひまわりが12本描かれている理由を「キリスト教の12使徒を表している」と説明があり、他の2点に14本描かれているこの2本の意味を「絵画の指導者として芸術共同体を導くゴーギャンの存在を表す1本」「ゴッホの最愛の弟であり画商使徒として画家達の絵を売り生活を支えたテオに捧げる1本」と説明があり、これには十分納得させられます。 ゴーギャンとのアルルでの蜜月は僅か数か月、ゴッホの耳切り事件の後サン・レミの精神療養所へ移ってからは1枚のひまわりも描いていなと言う事がゴッホの心の内を多く語っているのだと思います。

2023.05.06

閲覧総数 580

-

12

昨日から期間限定で発売「北菓楼 マドレーヌ 北の天使たち 桜」

3月1日に期間限定で発売開始の「北菓楼」の「マドレーヌ 北の天使たち 桜」を早速昨日札幌本店に買いに行きました。左が「桜」、右が「かぼちゃ」共に180円/個 先月、道立近代美術館へ行った時すぐ近くにたまたま北菓楼を見つけ中に入って試しにと「かぼちゃ」を買ったのが私にとっての初めての北菓楼でした。北海道産のかぼちゃやバターの風味がたっぷりでしっとりと重みもある焼き菓子に「流石北海道!」と思いました。シンガポールでは北海道のスイーツと言えば知名度No1は「ROYCE(ロイズ)」で出店数も多く、石屋製菓の「白い恋人」、「ルタオ」も知名度を上げていますが、北菓楼はシンガポールで私は見た事がありませんでした。 かぼちゃは買った日にすぐ締めのデザートでヨーグルト、小豆、はちみつをトッピングしましたが、勿論何もトッピングしなくても十分な美味しさでした。昨日の「さくら」にはヨーグルトだけを添えましたが、甘みと酸味がまた絶妙で赤ワインにもぴったりでした(出来れば次回はロゼワインに合わせてみたいです)。桜の香りが結構強く北海道ではまだまだ先になる「春の訪れ」を感じさせてくれました。 ちょうどスイーツ好きの大阪の知人に何か送ろうと思っていたので、桜とかぼちゃをセットで送るつもりです。どんな感想をもらえるか今から楽しみです。

2024.03.02

閲覧総数 360

-

13

「医師ガシェの肖像(第1バージョン)」は個人所蔵なのか行方不明なのか?

1890年にゴッホがオーヴェールで自殺し、滞在していたラブー亭に600点ほど残された絵画の一枚が「医師ガシェの肖像」でした。決して傑作とは言えないらしいこの絵は1897年ゴッホの弟テオの妻ヨーがデンマーク人コレクターに300フランで売った後、13人の持ち主を経て1990年のクリスティーズの競売で大昭和製紙の元会長が約124億5千万円で落札しました。日本で一般公開された事はなくウィキペデアでは1996年に同氏の死後2回競売にかけられ2019年の時点で所在不明という謎多き1点になっています。 昨年読んだ望月諒子著「大絵画展」はこの事実を踏まえて、その後1990年の競売で競り負けたフランス人コレクターがこの絵を取り戻すまでの経緯が描かれています。そして「大絵画展」では投機目的で値段を吊り上げ、絵画を売り買いする裏事情についても書かれていて、絵画好きとしては複雑な気持ちにもなりました。 個人蔵(或いは所在不明) オルセー美術館蔵 油彩のガシェ医師の肖像画は2枚だけで右は左を複製した1点らしく、ゴッホの死後ガシェ医師に贈られ、ガシェ医師の死後に遺族がオルセー美術館に寄贈した経緯を見るとほぼ同じ絵がドイツナチスによる影響を受けたり、投機目的で翻弄されたりと違った運命を辿っている事にもしみじみします。死の2か月前からゴッホが滞在していた「ラブー亭」3階の屋根裏部屋(芸術新潮から) ゴッホの最期を看取ったガシェ医師の肖像画はゴッホ好きとしてはやはり鎮魂のためにも「ラブー亭」に飾って欲しいものだと思います。原田マハ著「リボルバー」でラブー亭にはゴッホの絵が一枚も無い事、ゴッホの自殺に使われたらしいリボルバーを競売に出品した理由を「ラブー亭にゴッホの絵を飾るため」とある事も思い出します。

2025.01.31

閲覧総数 324

-

14

「ビールサーバーを背負った売り子さん」に米メディアが「カルチャーショック」

昨日「MLBプレシーズン 巨人VSドジャーズ」をテレビ観戦しましたが、開始直後のスタンドからはテレビを通しても「唸り」のような熱量が伝わって来て、2年前3月の「WBC」の熱狂振りを思い出しました。大谷選手も試合後のインタビューで「東京でプレイするのは2年振りで・」とコメントし、今や「世界一」のプレイヤーに君臨する大谷選手を見るために東京ドームへと言っても過言ではないほどです。第一試合の阪神VSカブス戦は4万1978人、第二試合の巨人VSドジャーズ戦は4万2064人が観戦し(野球の最大収容人数は4万3500人)約8万人が熱狂したとネットの記事にあり、全国の視聴率も気になるところです。 大谷翔平 凱旋2ランホームラン時のスタンド そしてネットの記事の1つに「本場MLBとの違いに米メディア衝撃」とあり、内容をよく読んでみると日本の球場での応援の仕方との違いを3つほど挙げていました。 ① 攻撃時に鳴り物入りで応援する。 ② 選手それぞれの応援歌がある。 ③ ビールサーバーを背負った売り子さんがスタンドにいる。 私はアメリカの球場で応援をした事がないのですが、売り子さんは存在せずビールを飲みたい時は自分で売店に買いに行かなければならないようで、行列があると1イニングを見逃す事もあるようです。 日本でアメリカよりも野球とビールの結び付きが強い理由を別の記事ではどちらも同じ時期に日本に伝わったからではと説明していました。 野球は1840年代に現在の基となるルールが「ダウンボール」というゲーム名でアメリカで作られ、1870年代にアメリカ人ホーレス・ウィルソンによって日本に伝えられました。そしてほぼ時を同じくして大阪で渋谷庄三郎が初めてビール醸造を開始しています。その語100年ほどの時を経た1952年に「キリンビール」初めてがラジオの野球中継のスポンサーになった事に端を発して、ビールメーカーは野球中継を強力な宣伝媒体としてプロ野球とタッグを組み続けて現在に至るとの説明には納得です。 球場観戦者にとっては至れり尽くせりの「ビールサーバー~」のシステムが果たしてバックグランドが違うMLBに普及するのかどうかはちょっと謎ですが🍺💦今日の第二戦でスタンドの様子が映ったら売り子さんの姿を探してみるつもりです(かなり素敵なユニフォーム姿らしい(^^♪)

2025.03.16

閲覧総数 234

-

15

富裕層が住む都市には「共通のDNAがある」@富裕な都市ランキング50

ミリオネアの数で順位が決まっています。 先週「世界で最も裕福な都市 ランキング(1位~50位)2025年版」の発表がありました。「HNW(High Net Worth)」という「投資可能な流動資産を100万ドル(約1億4500万円)以上保有するミリオネアの居住者が多い順番でランクを決めているようで、1位は昨年同様ニューヨークでした。注目すべきは2位のアメリカ西海岸のテクノロジーが生み出す富の拠点やシリコンバレーに代表されるベイエリアで、2014年からの10年間でミリオネアの数が98%増加しています。シンガポールのセンティミリオネアとビリオネアの数は東京の約1.5倍 3位は昨年と同じ東京ですが、10年間の増加率は4%に留まっています。他のアジアの国々では中国の北京や上海は増加率は高いものの10位以内にランクインの都市はありません。その中で目を引くのは順位としては昨年と同じ4位のシンガポールで増加率も62%と高くなっています。特にセンティミリオネア(保有資産1億ドル以上)とビリオネア(同10億ドル以上)の数が日本を超えています。 20年間シンガポールに住んで個人的に納得の数字と思うのは政治が一院制で安定し、かつ決断や実行が速い事、政治家がグローバルな視点に立ち優秀である事、国と金融がタッグを組んで国民に投資などで資産を増やす様々なスキルを紹介している事などがすぐ浮かびます。 そしてランク発表の記事の中に「これらの国(上位ランクにある都市)には共通するDNAがある」という面白い言葉がありました。DNAの3点に「堅固な法制度」「高度な金融インフラ」「グローバルな人材と資本を歓迎する投資移住プログラムがある事」を挙げ、最も裕福な都市トップ10のうち7都市にこのプログラムがあるようです。人口が約500万人と移住に力を入れるシンガポールは勿論ですが、お隣の国のマレーシアもこの制度があるようです。母国語が日本語のみである日本で外国人富裕層が増えるリスクもあるとは思いますが、都市や国を富ます(引いては国民の生活を豊かにする)という政策の重要性を実感します。

2025.05.31

閲覧総数 64

-

16

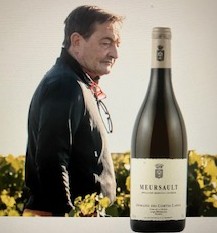

「コント・ラフォン家」の「ムルソー 2022」は11月25日販売日でほぼ完売。

「ドミニク・ラフォン」氏。「エノテカ ON LINE」から。 今年「エノテカ」でブルゴーニュの「コント・ラフォン家」の親族が南部のラングドック・ルーション地区に設立したワイナリー「Magellan」で造るピノ・ノワール100%ワインと「コント・ラフォン家」がMaconnais(マコン)地区でシャルドネ100%で造る「Vire-Clesse(ヴィレ・クレッセ)」を購入してから何と言ってもコント・ラフォン家の真髄であるコート・ド・ヴォーヌで造る「ムルソー」を買いたいと思っていました。9月の情報では例年10月に入荷があるとの事でしたが、アサヒのサイバー攻撃の影響で入荷が遅れ販売日は11月25日とエノテカ ON LINEで当日知りました。 エノテカ ON LINEの記事にはコント・ラフォンが世界の白ワイントップ生産者に選ばれるだけでなく2015年にドミニク・ラフォン氏が世界のワインメーカーのトップ30に選ばれた事が書かれています。日本にも根強い「ムルソー」ファンがいる中で日本に入荷しても全国の各エノテカ店舗でも奪い合いになるので・・という前情報でしたが、やはり札幌店は赤の「ヴォルネイ プルミエ・クリュサント・デュ・ミリュー」のみの入荷という事でした。 葡萄品種「シャルドネ」で造る秀逸な白ワインは「旧世界」「新世界」を問わず数々あると思うのですが、コント・ラフォン家のムルソーに拘るのは2006年2月にブルゴーニュ地方を旅行した際に偶然ボーヌ村のレストランでドミニク・ラフォン氏とその友人達とランチを共にし言葉を交わす機会があったからです。当時は隣に座っていた人物がドミニク・ラフォン氏だと知らずに「物静かだけれど気さくな人」という印象だけでしたが、その時ご馳走になったムルソーは今思えば最高のサプライズのワインでした。確か牛肉の赤ワイン煮に合わせたと思いますが、そのマリアージュぶりにも驚きました。 肝心の入荷した2022年のムルソーは現時点ではネット販売もほぼ完売のようですが、実はこれで良かったとも思っています。というのは来年は初めてブルゴーニュを訪れてから20年目となる私にとっては記念の年です。再び「ブルゴーニュでムルソーを」の夢を叶えるために重くなってしまった腰を持ち上げて・・と早くも来年へ向けての抱負です。

2025.11.28

閲覧総数 13

-

17

ゴッホの自殺に使われたとされる「リボルバー」2019年パリのオークションで落札@原田マハ著「リボルバー」

原田マハ著「リボルバー」でゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは弟のテオがパリで護身用に所持していた銃という設定です。ゴッホのかねてからのお願いでアルルで共同生活を送ることになった画家ゴーギャンにテオがゴッホと何か諍いが起きた時の護身用として(弾は装填せずに)送ったのが、実はゴッホの依頼で弾を一つだけ装填してゴーギャンに郵便で送られたという流れです。そしてゴーギャンはその銃をアルルを去った後タヒチにも持って行きます。 タヒチから一度フランスに戻って来たゴーギャンはゴッホから自殺をほのめかす手紙を受け取り、1890年7月27日ゴッホの終焉の地「オーヴェール・シュル・オワーズ」にゴッホの身を案じその銃を持って訪れます。リボルバーに弾は装填されていないと信じていたゴーギャンがゴッホとの言い争いで自殺を装うように銃を自らのこめかみに・・。そしてゴッホとの揉み合いからゴッホの脇腹に~というのは説得力がありました。 思い出したのが同著の「たゆたえども沈まず」でその中でもやはりリボルバーはテオがゴッホとの諍いがあった時にと所有していた物で、ゴッホがパリからアルルに移ってしまった後は鞄に入れていたのをすっかり忘れていました。その鞄をたまたまサン・レミからパリに戻りオーヴェール・シュル・オワーズに向かう朝にテオから借りる事になりゴッホはリボルバーの存在を知る事になります。その後鞄だけはパリでテオに返却するもののリボルバーはそのままゴッホが所持し悲劇へと繋がって行きます。 通説はリボルバーはゴッホが終焉の地で寝泊まりしていた「ラヴ―亭」の経営者が所持した物でそれをゴッホが持ち出し、数年経って農婦によって偶然発見され元々の所有者であるラヴ―亭に返却され店に一時展示されていたという事のようです。 原田マハ氏があくまでもリボルバーはテオの物であったという設定は、特にテオがゴッホの死から半年後に衰弱死する事などからも妙に納得させるものがあります。「ヴァエホの肖像」 小説「リボルバー」ではそのリボルバーとゴーギャンのタヒチでの最後の愛人だった「ヴァエホ」の肖像画がヴァエホの娘「エレナ」にそして孫の「サラ」に受け継がれて行くという展開です。ゴッホの死に直接関係する銃なのか確たる証拠がないなか、サラが出品してお金を得たいと思った理由は・・。 『ゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは2019年6月19日、パリの競売会社オークション・アートによって競売にかけられ、約16万ユーロ(約2千万円)で落札された』で小説「リボルバー」は締めくくられています。 リボルバーや自殺か他殺かというのはゴッホに纏わる永遠のミステリーとしてもう解明される事はないのではと思いますが、だからこそ一層ゴッホの絵が永遠に輝き続けるのだと思います。【追記】2024年6月9日死の2か月前からゴッホが滞在していた「ラブー亭」3階の屋根裏部屋(芸術新潮から) 「芸術新潮」4月号の「原田マハのポスト印象派物語 ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ」をやっと読み始めました。ゴッホ最終の地「オーヴェール=シュル=オワーズにゴッホを訪ねる」に「7月初旬のパリでのテオとの口論やその後のガシェ医師との仲たがいが確認されてはいるものの、死の真相はいまだに謎のままである。21世紀に入ってからは他殺説も提唱され、2019年には自殺に使われたという拳銃がパリのオークションで落札された」とあります。個人的には原田マハ著「リボルバー」に描かれたゴッホの死の原因の大胆推理に信憑性がある気がします。

2023.10.16

閲覧総数 5321

-

18

来月まで旬の「時知らず」を先人の知恵の1品「ルイベ」で頂きました。

昨日、懇意にしている鮮魚店「魚衣」に6月が旬の「さくらます」のルイベをお願いしようと立ち寄ると店主から「残念!さくらますはもう品切れです」と言われてしまいました。「あっ、でも時知らずのルイベは冷凍庫で凍らせてあるのでお持ち帰り出来ますよ」という事で高級魚でこれも来月まで旬の時知らずのルイベを一切れ購入しました(114gで1023円は庶民にはかなりの高級魚です) さくらますや時知らず等、魚について嬉しそうにウンチクを語ってくれる店主の存在は有難く、同じサケ科でもその違いや料理の仕方まで教えてもらい魚が以前よりもっと好きになっています。産卵の前に漁獲される時知らずは卵に栄養が回らないため身にたっぷり脂がのっているのが特徴で、それは「時知らずのアラ煮」やハラスの部位の塩焼きで実感しました。先人のアイヌ民族が冬場の保存食として冷凍し保存した「サケのルイベ」のリアル体験のようです。 しっかり凍っているけれど常温で1時間ぐらい置いておくと少しシャリシャリ感も味わえるという店主からのアドバイスです。右半分は普通にわさび醤油で左半分はトマトを添えてオリーブオイルと塩をかけて頂きました。どちらも美味でしたが意外に塩焼きや煮物の時のような脂ののりがあまり無く、あっさりとした味わい後に深いコクのような物を感じました。飲み残しのイタリアの白「Pinot Grigio」を合わせましたが、なかなかの好相性でした。違うワインにも合わせてみたいのであと数回時知らずのルイベを買いたいと思っています。 ところで先日NHKの夜ドラ「あおぞらビール」で美味しい魚料理の後の締めに最高なのがカップ麺の「シーフードヌードル」とあり、気になっていたので日清のあっさり味を購入し、文句無しの締めとなりました。というカップ麺の怪しい美味しさでどんなカップ麺でもと・・💦カップ麺に旬は無いですね(^^♪

2025.06.22

閲覧総数 159

-

19

Chateau Pouilly Pouilly-Fuisse Cuvee 1551

2023年新年の気合を入れたワインは赤にするか白にするか、ちょっと迷って結局ブルゴーニュ産の白にしました。ムルソーが飲めれば最高!と思いますがシンガポールでは100ドルを超えるので、ワイン・コネクションのスタッフのジャンさんと相談して「Chateau Pouilly(シャトー・ プイィ)Pouilly -Fuisse( プイィ・フュイス」を選びました。店頭価格は68ドルですが「お友達価格」で15%引きの57.8ドルに値引きしてもらいました。 2020年 アルコール度数 13.5% お薦めの相性料理はシーフードで昨日はマグロのたたき&パセリのカルパッチョ風に合わせましたが、久々に飲んだ高級ブルゴーニュ産シャルドネの白と相性はピッタリでした。「ホタテ&パセリのバター焼き」にも合うようなので今日はその一品に合わせるつもりです。 家に帰ってからラベルをよく見ると「Cuvee 1551」とあって、今更聞けない「Cuvee(キュヴェ)って何ですか?」という事で調べてみると「一言では表現しずらい用語」とあり何だかホッとしました。「生産数量のこと」「特別な区画・仕様で生産するワイン」「特別な物」等いくつか意味があるようですが、ラベルの裏には「シャトー・プイィでは1551年にシャルドネ種を使った白ワインの生産が始められ、19世紀からは代々続く家族(現在で6代(母)/7代(娘))の経営になっている」とあるので、このワインのキュヴェの意味は「特別なワイン」なのかと思います。 このワインを検索してみると「砂糖漬けのレモンとパイナップルの香り」とあり、昨日は感じられなかったこの香りが今日感じられたらと・・。

2023.01.09

閲覧総数 165

-

20

原田マハ著「ロマンシェ」の中に描かれたリトグラフ工房「IDEM」& パリのカフェ

日本からのサプライズプレゼント本、原田マハ氏著「ロマンシェ」を昨日読み終え、ロマンシェがフランス語で小説家という意味であることを後半で知りました。 同氏の作品は何を読んでも登場人物に対する深い愛情を感じ感動しますが、絵画だけでなく興味深い情報が満載で読んだ後は大きな満足感があります。 「ロマンシェ」は乙女心を持つ美智之輔君がパリで画学生として奮闘しながらも運命に導かれるように小説家のハルさんや彼女の友人ムギさんと出会い、ムギさんにリトグラフ工房「IDEM」に連れて行かれることで物語は大きく展開していきます。 名称が変わっても現存する「IDEM」は約140年の歴史があり、ピカソ、マティス、シャガール、ロートレックなどがそこでリトグラフ作品を作成したと小説の中にあり、「フジタ」のリトグラフだけタイトルが書かれていたので早速ネットで調べてみました。「猫を抱いた頭巾の少女」 藤田嗣治 巻末の「特別寄稿」で小説の中の「IDEM展」が実際に東京丸の内にある「ステーションギャラリー」で2015年に行われたことを知り、驚きました。私には初めて聞くギャラリーの名前で面白い企画展を行っているようなので帰省の際に立ち寄ってみたいと思いました。 パリの有名カフェも美智之輔君のお気に入りとしていくつか登場し、名前すら知らなかったカフェもまたフランス旅行が出来たら是非行ってみたいと思うところばかりでした。 その1つ、パリ6区のサンジェルマン・デ・プレ駅の近くにあるカフェ「ル・ドゥ・マゴ」は詩人の「ランボー」、画家の「ピカソ」、作家の「ヘミングウェイ」達が足繁く通ったと書かれています。今はお客さんの70%が観光客のようです。調べてみるとピカソが写真家であり彼の愛人となった「ドラ・マール」と出会ったのもこのカフェでした。そう言えば同氏著の「暗幕のゲルニカ」にそのような描写があったことを思い出しました。 「ル・ボン・マルシェ」3階にある「ローズ・ベーカリー」は美智之輔君が恋焦がれる「高瀬君」が出張でパリに訪れ、やっとパリで再会できた場所です。ここの「キャロットケーキ」が美智之輔のお気に入りのようですが、私はキャロットケーキの存在をシンガポールで初めて知って、東南アジア産のケーキだと思っていました。 「人参ケ―キ」って何だかあまり美味しそうな響きじゃないなと食べず嫌いでしたが、5月にアフリカンカフェ「UTU」でエチオピアコーヒーと一緒に食べたキャロットケーキは絶品でした。そして改めて調べてみるとイギリスの伝統的なスイーツでした。 他にもノルマンディー地方にある有名なバカンスの場所とか、ちょっと目から鱗でまるでフランスを疑似旅行したような気持ちになりました。高級リゾート「ドーヴィル」については明日書こうと思います。

2021.08.10

閲覧総数 241

-

21

ピカソの「夢」は「MOMA」で展示された事があるのだろうか?

「夢」1932年 130x96.5㎝ モデルの「マリー・テレーズ・ワルテル 1909-1977」 ピカソの「夢」は1990年出版の同朋舎「週刊グレートアーティスト ピカソ」で初めて見ました。その時は絵のモデルについてもほとんど知識が無く、ただ強く印象に残る絵として一目惚れし、その時から「一番好きな絵は?」と聞かれると「ピカソの夢」と答えてしまいます。 絵の下には「ニューヨーク ・ヴィクトール・W・ガンツ夫妻蔵」、絵の説明には「ピカソは一定の距離を置きながらもシュルレアリズム(意識下の心の動きを取り出して見せようとすること)に関心を抱いていた。夢はシュルレアリストの好むテーマである。顔は横顔と正面から見た顔が一つに合わさっており月の位相を暗示しているようだ」と書かれています。 改めて「夢」について検索すると「おそらく下が横向きのマリー・テレーズで上側が横向きのピカソで、キスした状態を表現している」という解釈もあるようです。私は単純に顔の中央に使われた黒という色、顔の左右の微妙な肌色の違いに現実と夢の間を行き来するような謎めいたところに魅かれています。 ガンツ夫妻はこの絵を1941年に7千ドルで購入、1997年にガンツ夫人が亡くなった後、競売にかけられ、ウォルフガング・フロットル氏が購入するも彼の経済的理由で2001年に6千万ドルでラスベガスのカジノ王「スティーブ・ウィン」氏に売却しています。 まだガンツ夫妻蔵であった1996年にニューヨークのMOMAに行きました。ピカソが1907年に描いた「アヴィニョンの娘たち」を直に見て美術の教科書に載っていた絵が見られたことに満足しましたが、やはり「夢」が気になり美術館のスタッフに「夢がここで展示されたことはあった?」と聞くと、あっさり「この前まで~」と答えが返って来て、私の英語が通じていないんだなぁと思ったのですが、その後ギフトショップに行くとレターセットの箱に「夢」が使われていてすぐ購入しました。 そして2006年スティーブ・ウィン氏は1億3千9百万ドルで「スティーブ・A・コーエン」氏に「夢」の売却を決めます。ところが最後のお披露目に招待した親しい知人達の前で絵について解説していたウィン氏が眩暈を起こし肘で絵に穴を開けてしまうというハプニングが起きました。それから数年間に及ぶ絵の修復があり無事2013年に1億5千万ドル(高くなっています!)でコーエン氏の手元に届きました。 高価な絵が決して大傑作とは言えないと思いますが、私の中ではこれだけこの絵に対して個人蔵に拘る理由がほんの少し分かるような気もします。そして出来れば修復された絵であってもいつかこの絵を直に見てみたいものだと思います(MOMAでの展示があったかどうかは原田マハさんにファンレターを書いて質問という手もあるのかなと・・) 明日はパリの「ピカソ美術館」について書きます。

2022.03.30

閲覧総数 596

-

22

大谷投手の「スイーパー」を「スパコン富岳で解析」@「ニュースウオッチ9」

昨日のNHK「ニュースウオッチ9」で今注目を浴びている大谷翔平選手の魔球「スイーパー」について「スパコン 富岳で解析」のコーナーがありました。 番組のレポーターがバッティングセンターでスイーパー級のボールに挑戦した映像も流れ、直球であれば表示板の真ん中(5番)辺りに当たるものが大きく横に曲がり左下の7番辺りに当たっていて「こんな球を人が投げるなんて恐ろしい」とコメントしています。正に「火の玉投球」 スイーパーはスライダーの1種らしく、縦に落ちるスライダーに対してフリスビーのように横に大きく変化する球という事を知りました。「横回転のまま行くのではなく、回転軸がバッター方向に傾いて回転しながらボールが進んで行く」ことと回転数の多さやボールの時速(160キロ台)を利用した「揚力」など私には難しい説明がありました。 魔球と言えば思い出すのは「巨人の星」の星飛雄馬が投げる「消える魔球大リーグボール2号」で検索してみると2021年の読売新聞のオンラインの記事がヒットして見出しが「大リーグボール2号、大谷選手なら可能性あり」でした。確かにスイーパーが大きく横に変化するのであれば球が消えたように見えるのかもしれません。 記事の中の揚力の説明図 余談ですが、星飛雄馬が父一徹から装着を命じられた「大リーグボール養成ギブス」も思い出しました。ただネットの記事では「肝心の投手に求められる筋肉と全く関係ない部位に装着されている」と指摘もあり、以前に打者と投手では違う部位の筋肉を鍛える必要があるので大谷選手の二刀流の活躍は奇跡という記事を読んで、益々大谷選手の素晴らしさを再認識しました。スライダーなどのボールは空振り率が30%以上だそうで今季の益々の活躍から目が離せないです。

2023.05.30

閲覧総数 259

-

23

南アフリカ産ビール「AMSTEL Rager」オランダとの歴史も考えながら。

ワイン・コネクションから今度は「最大で50%オフ」のお知らせが来てBukit Timah(ブキ・ティマ)店のみのセールなのでバスと地下鉄を乗り継いで初めて行ってみました。お店のある通りには面白そうな店舗が数軒並び、その一軒が「African Market」でした。アフリカと聞いて反応してしまうのは「未だ果たせていないアフリカ旅行への未練」だと思います。 ラベルには「ヨハネスブルグ 南アフリカ産」と明記 こじんまりとしたお店(ネット販売が中心だそうです)で1人だけ女性スタッフがいて、私以外にはお客さんがいなかったのでゆっくりとワインやビールやスナック類を見た後「アフリカのどの地域の商品を扱っているんですか?」と聞くと「肉類以外は全て南アフリカ産です」という事でした。私の好きな南アフリカ産のワイン「シュナン・ブロン」や「ピノタージュ」も比較的手ごろな値段で種類も多く並べられていましたが、南アフリカ産のビールの種類の多さに目を引かれスタッフに質問しながら「AMSTEL Lager」にしました。決めてはアルコール度数が5%、ラベルにある「Slow Brewed」と「Extra Matured」です。どちらも意味はスタッフも分からないという事でしたが、以前にアフリカン・カフェ「UTU」で飲んだちょっとがっかりビールの「Tusker(東アフリカ産)のリベンジの気持ちもありました。 グラスに注ぐと正にラガービールの濃い褐色が際立ち、一口目は苦みが強い感じでしたが徐々に苦みは和らいで(おつまみの北海道産おいしいさきいか効果かも・・)満足度の高いビールでした。飲み終わってから「AMSTEL」ってオランダのアムステルダムの事?と調べてみると、確かにオランダのビール会社(現在はハイネケンの傘下)でした。「アムステル運河の上流にある氷のみを採取し使用」と説明があるので、まさか氷をオランダから?と疑問が残りますが、オランダと南アフリカの歴史もふと思い浮かびました。 15世紀にアフリカ大陸南端の「喜望峰」が発見され、その後17世紀にオランダ東インド会社がこの地をを中継地として占領しています。そして19世紀にオランダからイギリスに壌土されるまでの約200年間オランダに統治されていた歴史の跡が色濃く残っているのかとあれこれ考えます。 余談ですが、アフリカと言えば良質のコーヒー豆と思い「コーヒー豆はありますか?」とスタッフに聞くと「南アフリカではコーヒー党より断然紅茶党が多いんです」という答えで、確かにイギリスは「紅茶の国」でした。ここにも歴史が・・。 次回はどのビールにしようかと撮った写真でちょっと勉強してから買いに行くつもりです。そしてワインも🍷

2023.09.02

閲覧総数 363

-

24

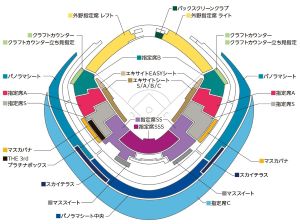

「2026年 WBCチケット販売概況」10月1日スタートの先行予約応募は「Gシーズンシートオーナー」と「ローソンWEB会員」

一昨日「2026年 WBCチケット販売概況」の発表がありました。気になる一次ラウンドの日本戦4試合パックのチケット代は現状一番高いエキサイトシートSが336,000円、外野指定ライト・レフトが34,000円でした。もし東京近郊に住んでいれば外野指定の席でも応募してみようかなと思える金額でした。因みに日本戦は3月6日(金)チャイニーズタイペイ、7日(土)韓国、8日(日)オーストラリア、10日(火)チェコです。 ただ10月1日から始まる先行予約に応募出来るのは「読売ジャイアンツシーズンシートオーナー」と「ローソンWEB会員(登録は無料)」に限っているようで、一般販売は来年の1月15日スタートと何だか釈然としない気持ちになりました。会場が東京ドームなので当然なのかもしれませんが、巨人ファンに応募の優先権があるというのは他球団ファンにとってはやっぱり釈然としません。 2026年WBCは地上波の放送がなく「Netflix」のみで観戦可能と驚きの発表があったばかりで、私もNetflixに加入しなければと思っていますが、ふと思うのはスポーツパブや球場での「PV(パブリック・ビューイング)」は可能なのだろうか?という事です。店舗がNetflixと契約していれば営業目的でそれを放映する事が出来るのかどうか知りたいところです。東京までは足を運べないけれど地元の球場で大きなスクリーンで野球仲間と一緒にと願う野球ファンも結構いるのではと思うのと球場自体も収入アップに繋がるのではと思います。2023年の大会での日本の盛り上がりはサッカーのワールドカップ以上で、それまであまり野球に興味が無かった人達も巻き込んだ事を考えると、限定的な放映をせずもっと開かれた大会へと願うばかりです。

2025.09.07

閲覧総数 487

-

25

イタリア第2の島「サルディーニャ島」で造る「グルナッシュ 95%」のワイン。

アルコール度数 14.5% イタリアは20州 フランス本土の地域圏は13 米国のワイン資格「CSW」の「イタリア編(33ページ)」を読み終えて思い知らされるのはイタリアワインの難しさです。因みに「フランス編」は62ページです。フランスでワイン造りが始まった紀元前6世紀より約200年も前の紀元前8世紀にギリシャ人によってワイン造りが始まった長い歴史とイタリアのほぼ全土の20州でワイン造りが行われている事、フランス起源の葡萄品種の多くが国際品種となって知名度が高いのに対してイタリアは地葡萄の品種名が多い事(州によって同じ葡萄品種でも名称に違いがあったりします)、地名と葡萄品種名が同じという紛らわしい物まであります。 そしてたまたま「エノテカ」で購入のお得な10本セットに入っていたのが、イタリアでシチリア島の次に大きい「サルディーニャ島」で造る「GOIMAJOR(ゴイマヨール) CANNONAU DI SARDEGNA」でした。セットで購入した物は最近は飲む前にあまりラベルを見ないで葡萄品種を想像するのが楽しみの一つで、飲み終わってからよくラベルを見ると地葡萄「CANNONAU(カンノナウ)」の「DOCワイン」でした。サルディーニャ島のワインはスペインの影響を受けていて、スペインでの「ガルナッチャ」がサルディーニャ島では「カンノナウ」となっています(国際品種名ではグルナッシュ)。確かにフランスの南ローヌ地方の主要品種であるグルナッシュの味わいを彷彿させるものがあります。 余談ですが、サルディーニャ島の北にあるコルシカ島はフランス領でナポレオンが生まれフランス革命後に亡命した島で遺言によりパリではなくコルシカ島に埋葬して欲しいと依頼した場所としても有名です。果たしてコルシカ島でワイン造りが行われているのかと調べると地葡萄「シャカレッロ(赤)」「ヴェルメンティーノ(白)ピエモンテ州での品種名はファヴォリータ」に焦点を当てたワイン造りが特徴のようです。一説には「下戸」であったと言われるナポレオンが果たしてコルシカ島の地葡萄で造ったワインを飲んだのかどうか想像するだけで楽しくなります。

2025.11.23

閲覧総数 11

-

26

南米ウルグアイの大富豪「ブルゲローニ・ファミリー」が造る「BODEGA GARZON」の珠玉ワイン。

今月4日に「ヴィノスやまざき札幌店」のオープン4周年を記念してイタリアレストランで開かれたディナーパーテイーには南米ウルグアイの生産者も参加して賑やかな会となりました。昨年5月にヴィノスやまざきで初めてウルグアイのワインメーカー「GARZON(ガルソン)」の葡萄品種タナ100%を購入してくじらの刺身に合わせて飲んだ時の感動が未だに記憶にあり、タナという品種がフランス原産で「タンニン」の意味である事をその時知りました。 8月のワインセミナーでは「アンデス山脈が起こす奇跡」でスペイン原産の品種「アルバリーニョ」100%で造る「ガルソン アルバリーニョ 2024」を飲みました。本場スペイン産に比べて私には果実味が強くあまり好みの味わいではないと思ったのですが・・。「ブルゲローニ・ファミリー」GALSONのカタログから。 ディナーパーテイーでは6種類の「ガルソンワイン」がフルコースの料理に合わせて出され会費8,800円というお値打ちで満足度の高いものでした。そのお礼を言おうと先日ヴィノスやまざきに立ち寄ると、店主から「プレゼントがありますよ」と渡されたのがガルソンの立派なカタログでした。そしてガルソンの所有者がウルグアイの億万長者「ブルゲローニ・ファミリー」である事を知りました。アルゼンチンの石油ビジネスで成功したらしくその資金力を惜しみなく注いだ設備や醸造家の招聘などマンパワーを生かしたワイン造りを行っていて、ある意味ワイン造りは趣味なのではという事でした。 「美味しいワインは値段に比例する」と言われますが、私はワイナリーの所有者の資金力まで考えた事がなく、これが1999年設立ながら「ワイン・スペクター誌年間トップ100」で41位にランクイン(ヴィンテージ2015年のタナ)した証なのかと思います。 因みにパーテイーの参加者は40人ぐらいで、店主によると一番人気の料理は道産和牛の一品(ガルソン グラン・レゼルバ タナ2020ニ合わせて)で、一番人気のワインは何と「ガルソン アルバリーニョ レゼルバ 2024」だったそうです。そして意外だったのはワインセミナーでは今一つと思ったこのワインが魚料理とのマリアージュのためかとても美味しく感じた事です。「ガルソン スパークリング エクストラ ブリュット」でスタート。オードブルの盛り付けに最初から気分も上がりました(^^♪

2025.11.26

閲覧総数 20

-

27

朝ドラ「カムカム~」で「ナベサダ」の「California Shower」は流れるかなと・・

今週の朝ドラ「カムカム~」のライブ案内に「渡辺貞夫」の名前が登場して、岡山編で世良公則さんがオーナーを演じるジャズ喫茶の窓から中を覗く浮浪者の子役の子(柊木陽太君)の姿が浮かびました。 この子が後々誰かに繋がって行くのだろうと思いながら存在を忘れかけていました。 渡辺貞夫が・・まさかと思いウィキペディアで調べると1933年栃木県宇都宮市生まれなのでこの時点でもう既に違っています。 現在の朝ドラは1962年(昭和30年代)が舞台で、この年渡辺貞夫は29歳でアメリカの「バークリー音楽院」に留学しています。ドラマの中でも大阪のジャズ喫茶でミュージシャンとして勤務する「ジョー(大月錠一郎)」の同僚「トミー」が留学を伝える新聞記事を見て「先にアメリカに行きたかったのに・・」と悔しがるシーンがありました。 ネット上では岡山で浮浪者だったジョーは進駐軍のバンドと一緒に大阪に行ってトランぺッターに成長し、あの浮浪者の子の後の姿が「ジョーに違いない」という書き込みが既にいくつかあって「流石!」と思いました。 それならルイ・アームストロングの「On the Sunnyside of the Street」はルイにとってだけでなく、2人にとって「特別な特別な思い出の曲」です。確か進駐軍のパーティーで世良公則さんの熱唱も窓から見ていたはず・・またしても脚本の上手さに唸ってしまいました。 渡辺貞夫の名前を見て一瞬時間の感覚がおかしくなってしまったのは、来星して確か4年経った2007年に「渡辺貞夫のライブ」を見る機会があったからです。「世界のナベサダ」と言われて久しく、こちらのジャズ好きの方に誘ってもらいました。シンガポールの良さの1つはこういう芸能に関して入場料が非常に手頃なことで80ドル(7000円くらい)で顔の汗がはっきり見えるほど前の席に座ることが出来ました。 ジャズと言えばピアノぐらいの知識しかなく果たして「世界の~」という形容詞が付く演奏ってどんなものだろうと思っていたのですが、心に響く力強い演奏だけでなく、巧みな英語を使ってのステージマナーは正に「世界の~」だと実感しました。当日販売のCDは実は予約時点で完売で買う事が出来なかったのが今でも残念です。 ネットの画像から。 マリーナ・ベイにある「エスプラネード」で開催。 Youtubeで1978年に大ヒットした渡辺貞夫の「California Shower(カルフォルニア・シャワー)」を聞きましたが、軽快なリズムですっかり明るい気持ちになりました。朝ドラの中でルイと安子のアメリカでの再会があるのであれば、時代がちょっとずれても是非流して欲しいなぁと思う曲です。

2022.01.07

閲覧総数 280

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月30日 愛知県 名古屋市中区…

- (2025-11-30 00:00:11)

-

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅14・鶴ヶ城3-茶室からの…

- (2025-11-29 08:33:29)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 初冬の蒜山高原と三平山登頂(その1)

- (2025-11-29 21:45:56)

-