-

1

会津の「鬼子母神」像と「子安観音」像

【会津の「鬼子母神」像と「子安観音」像】 上の写真が「子安観音」像、下の写真が「鬼子母神」像です。下の写真は「鬼子母神」像です。「鬼子母神」像は鬼子母神と抱かれている子供の体が白く着色されています。しかし、「子安観音」像の方は、子供だけに白い部分が残っていて、この白い塗料が下塗りのものであったのか、それとも子供だけが白く塗られていたのかは判りません。先日ここでご紹介した「子安観音」像と同じように、この「子安観音」の乳児も填め込まれて、膠(にかわ)で接着されているかもしれません。 江戸時代は、現在とはまったく異なり、子供の死亡率が極めて高かったので、妊娠だけでなく、出産も育児も非常に大変でした。そして一方では、かつて「間引き」と呼ばれていたことも行われていたとされています。事実、会津藩『家世実紀』には、寛文三年(1663)に保科正之公が「火葬並殺産子候儀、不宜旨御教諭」が仰せ出られたと記されています。ただし、「火葬は宜しくない」という理由は「不孝」であるからとしか記されていません。 そして、火葬と共に「殺産子」は「宜しからず」とされています。これも会津だけに限ったことではありませんが、女性の生理と妊娠のメカニズムがまったく判っていなかった時代には、こうしたことが行われていました。民俗学の成果によってそれが明らかになっています。しかし、保科正之公は「今度平日火葬之不孝成事、産子を殺候者不慈成事を、下々へ折々無油断委細ニ可申教候」とおっしゃられたとあります。ですから、保科正之公の一連の米の増産政策の理由がここにも顕れているように思えます。 そして、会津のキリシタンはヨーロッパのキリスト教徒と同じように、聖母マリアへの信仰を強く持っていたのであろうと思われます。(小生のキリシタン研究では、マリア信仰そのものの是非に関しては、まったく考えません。歴史研究には、そうした判断は邪魔にこそなれ、有意義な意味をもたらすとはおもえません。)ただ、こうした「子安信仰」がキリシタンから入って来たことは、宗門人別制度施行以前の仏教を考え、宗教史を考えれば、火を見るよりも明らかであろうと思われます。

2011.06.01

閲覧総数 309

-

2

鬼渡神社

【鬼渡神社】 これが鬼渡神社です。「鬼渡神社」で検索すると、「鬼のこと」というサイトがヒットします。そこには「鬼」に関する神社が出ていますが、会津や郡山にある「鬼渡神社」が12社ほど出て来ています。 会津ではこれを「オニワタリ」と読まずに、「ニワタリ」と読んでいるところが多いようです。また「庭渡」と書かれているものがあった記憶があります。元来は「ニワタリ」もしくは「ニワトリ」出会った可能性もあると考えられます。 ハンドルネーム「佐々木梅彦」という方が、主日説教のブログを書かれていらっしゃいますが、8月10日の聖霊降臨後第十三主日のところで、聖書にニワトリが出てくる有名な個所を引用していらっしゃいます。バッハの『マタイ受難曲』の冒頭の合唱曲と、あのニワトリが出てくるシーンのレシタティーボが好きです。 mehikosasaki.blog.shinobi.jp そう言えば、昔、あの『マタイ受難曲』を歌ったことがありました。一回はベースのパートが二人しかいないので、最初から最後までフォルテッシモで歌わなければなりませんでした。今ではもう体力的に無理だと思いますし、ここ十年くらい、声域が少し上に上がっています。たまに、上下端はかろうじてですが3オクターブに広がっていることがあります。メタボの影響かもしれません。

2008.08.23

閲覧総数 848

-

3

会津の馬頭観音像

【会津の馬頭観音像】 これは会津のとある村の「子安観音」像が保管されているところにあった馬頭観音像です。三面八臂になっています。しかし、顔は忿怒になっていません。また、この馬頭観音像も岩のような台座の上に祀られています。 「子安観音」像と一緒に、かつてはお堂の中に祀られていたそうです。そして、不思議なことですが、この村から少し下ったところに「乞食(ほいと)岩」という名の岩窟がありました。村の方は勿論ご存知ですが、川の流れで、それがどこにあったのかはっきりしなくなっています。 この乞食岩の場所を確定したくて、何回もその近くまで行ったのですが、見つけることは出来ませんでした。会津には、こうした「乞食岩」という名称の岩窟がいくつかありました。ある岩窟は川の氾濫で埋まってしまったようです。ただ、何回かこの近くの乞食岩を探しているうちに、切り立ったがけの下に、ひとが一人、やっと通れる程度の道があることに気がつきました。その道は乞食岩があったとされるところから下流には続いていませんでした。 この部分は雪崩が起きるので、かつては車でも難所でした。最近になって、スノーシェッドが出来てかなり良くなったのですが、何年か前に一度通行止めになったと聞きました。乞食岩があったとされる(国土地理院の地形図に「乞食岩」と記されています)周辺は、両側が切り立った崖になっています。

2014.09.19

閲覧総数 297

-

4

信州木曽谷のキリシタン

【信州木曽谷のキリシタン】 これは木曽谷の奈良井宿という宿場町にあるお寺の境内に残っている、子供を抱いた地蔵菩薩石像ですが、「マリア地蔵尊」と呼ばれている石像です。現在は、伊那市から奈良井宿に抜ける快適な峠道があります。 この「マリア地蔵尊」の脇に建てられていた案内板には、「昭和七年(一九三二)の夏に、地元の人が藪のなかになかば埋もれているところを掘り出しと伝える。」と書かれていましたが、抱かれている嬰児が手に持っている蓮の蕾のようなものが十字になっています。これが、「マリア地蔵尊」と呼ばれる理由であるとも書かれていましたが、「子安地蔵」も『儀軌』にはありませんから、キリシタンがマリア像をこの石像に隠したのであろうと思われます。 菩薩は男でも女でもありません。性を超克した存在です。ですから、この石像を彫った石工がそのことを知っていたかどうかが知りたいのですが、しかし案内板にはそのことは記されていませんでした。それで、このお寺の墓地や、奈良井宿にある他のお寺の墓地を歩いてみたのですが、遺されたものからもそれを知ることは出来ませんでした。 ただ、このお寺は臨済宗のお寺ですから、この石像はお寺とは関わりなく彫られたものであろうと思われます。地蔵菩薩が子供を抱いていること自体が、非常に不思議なことです。そして、この奈良井宿に残されているモノを考えると、これは間違いなくキリシタンのものであろうと思われます。もし奈良井宿へお出掛けになることがありましたら、是非、他のお寺も訪ねてみて下さい。キリシタンの痕跡が残っています。

2014.09.06

閲覧総数 41

-

5

伊那高遠のお寺

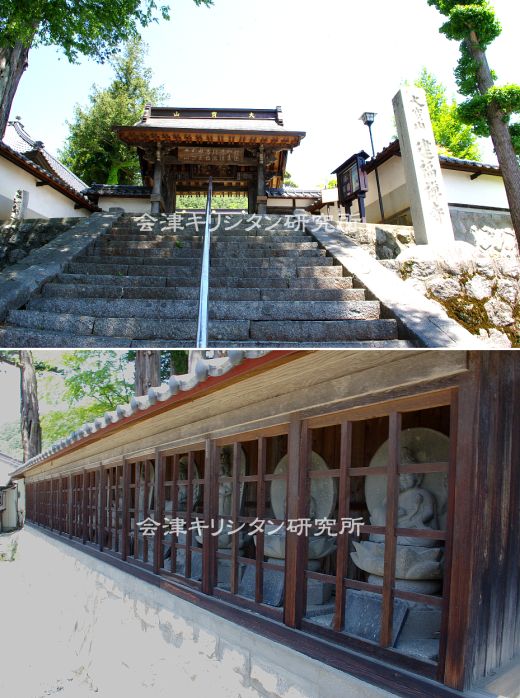

【伊那高遠のお寺】 昨夜の最後の書き込みでご紹介した、伊那市高遠町中心部にある臨済宗妙心寺派大寶山建福寺の山門の写真と、それを撮った辺りから参道の左側を撮った写真です。中には三十三観音が祀られています。伊那谷では有名な守屋貞治という石工の作品のように見えます。そう言えば、守屋貞治が師と仰いでいた願王という僧侶も、諏訪にある臨済宗妙心寺派の温泉寺というお寺のご住職でした。 高遠町中心部とその近くには、他に、浄土宗満光寺・真言宗桂泉院・真言宗樹林寺・真宗大谷派西龍寺・曹洞宗峰山寺があります。そして少し離れたところに、日蓮宗蓮華寺があります。これからは日が短くなりますから、これらのお寺を訪ねて、丹念に見てくることは難しいかと思いますが、裏山にある墓地を歩いていると、様々なモノに気が付かされます。 因みに、曹洞宗峰山寺へ行く時には、真言宗桂泉院に車を止めて、そこから歩いていくとなかなか風情があります。桂泉院や峰山寺して真宗大谷派西隆寺は、高遠城趾の東側にあり、桂泉院から峰山寺へ歩いて行く路からの眺めは、また素晴らしいです。ただ、桂泉院へ車で行く路は細いですから、十分にお気を付け下さい。 保科正之公が高遠藩主(3万石)になられたのは寛永八年(1631)、そして山形最上(20万石)へ移封させられたのは、寛永十三年(1636)でしたから、幕府から宗門人別制度の施行命令はまだ出されていない時でした。そうしたことを考えながら、高遠町中心部を歩くと、興味深いモノに出会うことがあります。

2012.08.09

閲覧総数 90

-

6

宗門人別制度の形態とその社会的機能

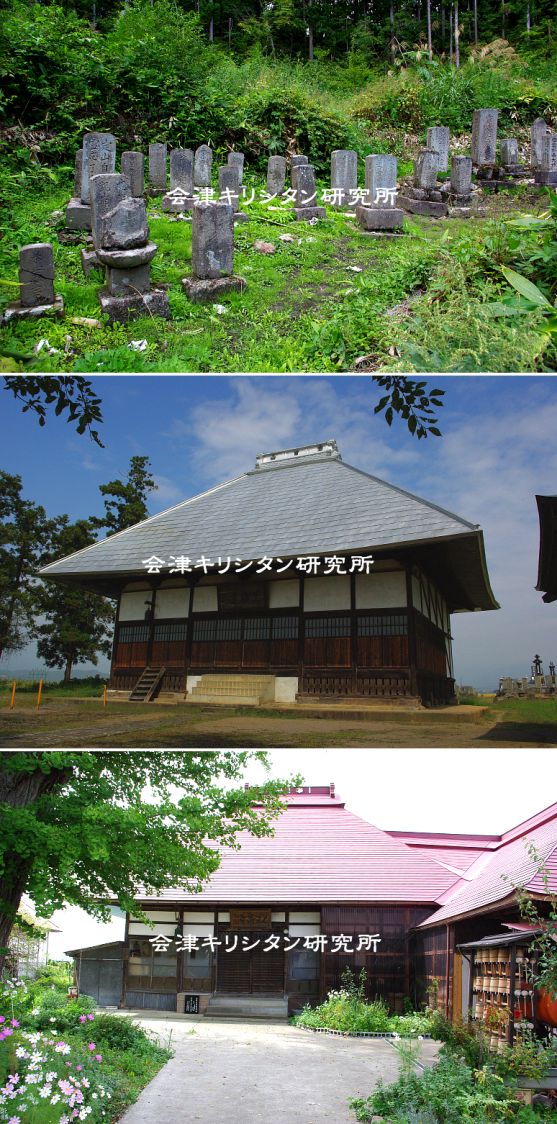

【宗門人別制度の形態とその社会的機能】 仏教が日本に国教であった時代はないと以前に書きましたが、では宗門人別制度=寺請制度=檀家制度はどのようなものであったのでしょうか。それを考える前に、キリスト教が国教になっている国のことを少し考えてみたいと思います。例えばイギリスの国教会がその典型であろうと思われます。イギリス国教会の頂点に立っているのは、主教ではなく、国王です。と同時に、イギリス国教会の中で使われる『祈祷書』という礼拝の式文のようなものがあるのですが、イギリスではこの『祈祷書』を変更するには、国会の承認が必要で、その承認を得た上で、国王がサインしなければなりません。もうしばらく前に新しい祈祷書を編纂したのですが、国会を通っていませんし、国王もサインしていません。ですから、この新しい『祈祷書』は「こちらを使ってもいい」という式文集になっています。 あるいはドイツの国教会はルター派で、聖職者は国家公務員ですが、ルター派でない教会ではすべて、聖職者は国家公務員ではありません。そして国教会では献金を集めるのに、税金と一緒に徴収しています。ですから、ルター派以外の教会の信者は、その旨を申告することで、その「教会税」を徴収されることはありません。日本の宗門人別制度は仏教を国教にしていたのではなく、国民を管理するために作られた制度です。学校の教科書では、キリシタンを取り締まるために作られた制度だとされていますが、隠れようと思えば、かなり楽に隠れることが出来ました。そして、万が一、檀家からキリシタンが見つかると、お寺のご住職の最高刑は梟首でした。ですから、お寺の墓地にキリシタンの痕跡が残っているのであろうと考えられます。 そして、明治になって、この宗門人別制度は廃止されましたが、同じものを「戸籍」として作りました。最初に作られた「戸籍」には「族称」が記入されていました。それをご覧になったことがある弁護士さんからお伺いしたことがあります。「華族」「士族」「平民」という身分を表すものです。そして、宗門人別制度は明治政府が破棄しましたから、法的な拘束力は全くなくなってしまいました。会津で明治期に建てられた墓石が少ないのは、そのためであろうと思われます 上の写真は、とある村の墓地の一角です。この村にはお寺があるのですが、墓地はそのお寺から少し離れたところにあります。真ん中の写真はとあるお寺の本堂を撮った写真ですが、本堂の裏に墓地があります。宗門人別制度が施行されて、埋葬が行われるようになり、お寺の裏に墓地を造成したのであろうと思われます。下の写真はまた別のお寺を撮った写真ですが、このお寺の裏にも墓地があります。ここはもしかしたら、墓地があったところにお寺が建てられたのかもしれません。大正大学の藤井正雄氏はそうした墓地があると、著書の中で書かれています。しかし、宗門人別制度が施行される前に墓地があったということはどういうことなのでしょうか。因みに、このお寺の本堂は「キリシタン方位角」を向いています。

2014.06.16

閲覧総数 19

-

7

米川にある後藤寿庵の墓

【米川にある後藤寿庵の墓】 会津では、後藤寿庵は蒲生氏郷の母親の実家の後藤千世寿であると考えられています。幕府の禁教令が押し進められてきたので、山形最上から伊達領に逃げたとされています。これはかなり信憑性が高いと小生は考えています。理由は『天正十九年蒲生家家臣帳』(1591)には、他に2名の後藤姓の人物の名前が記されています。女性が嫁いでくる時に、実家の家臣が帯同してくることは、室町時代には珍しいことではありません。 お静の方が、幸松(保科正之公)を連れて、江戸から伊那高遠へ来る時に、お静の方の実家の武士が伊那高遠に入っていたことは、『会津藩家世実紀』に記されているその実家の人物に関する記録から明らかです。ですから、『天正十九年蒲生家家臣帳』にある後藤姓の2名の人物は、蒲生氏郷の母親に帯同してきた後藤姓の家臣であったのであろうと考えられます。 そして、蒲生氏郷は肥前名護屋にいた時に、五島列島を複数回、船で訪ねているとされていますが、会津には五島姓の家も残っています。会津藩領内の村の墓地でそれを確認したことがあります。あの時も非常に驚きました。蒲生氏郷が会津に移封された時には既に、五島姓の家が蒲生氏郷に仕えていたことになります。そして、そうした家臣には、それぞれに家臣団がいたと考えられますから、あの一帯には五島列島から会津に入って来ていたキリシタンの武士集団がいたのであろうと考えられますし、それを示すモノもその村の墓地には残っていました。 ただ、後藤寿庵が亡くなったところは、もっと北の方だと言われていますが、それを確かめるためには発掘するしかないのですが、日本では何故か発掘が行われません。文字で書かれた資料を証明できるのは、証拠となるモノがなければなりませんが、考古学と歴史学の間に隔ての中垣があるのでしょうか。

2015.06.19

閲覧総数 830