PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

2014年9月に、テーマ「近江水の宝」の一環で滋賀県教育委員会と湖南観光協会により企画された「天井川の里をゆく-大沙川隧道と横田渡-」に参加しました。 JR草津線の三雲駅を起点とする探訪でした。このときにまとめたものを、 ここに再録してご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

(資料1)

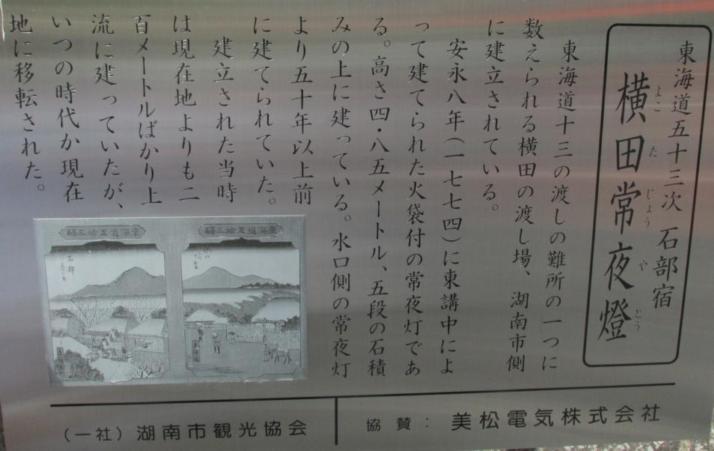

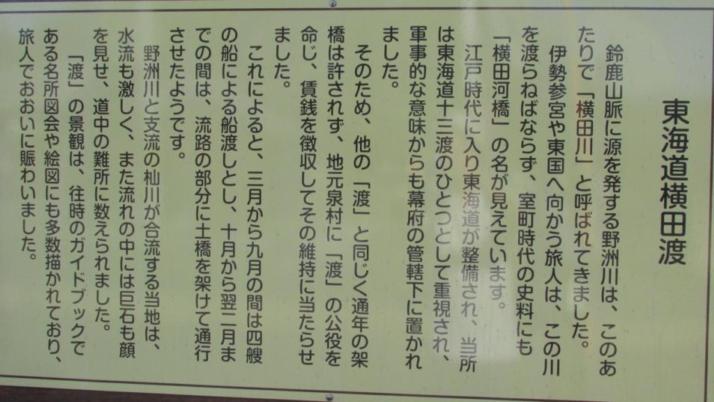

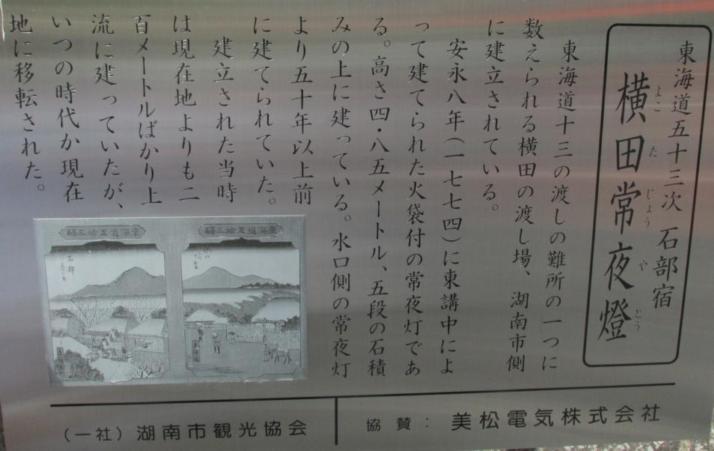

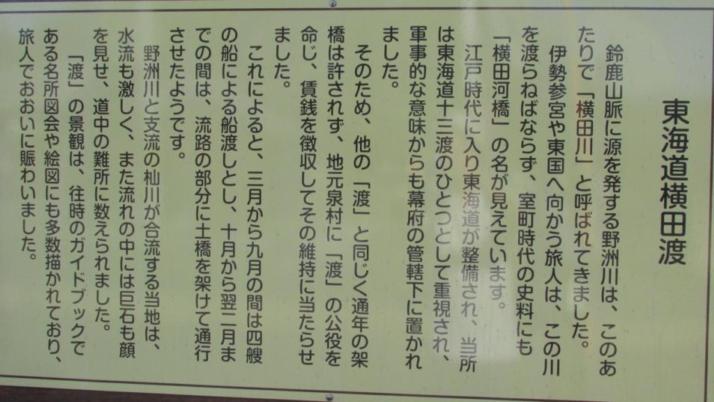

旧東海道五十三次の水口宿と石部宿の間には、 近江太郎と呼ばれた暴れ川 である野洲川が流れています。 この野洲川は東海道十三渡の一つであり、かつ難所でした。それが「横田渡」です。 ここの常夜燈を一度現地で見たかったのです。

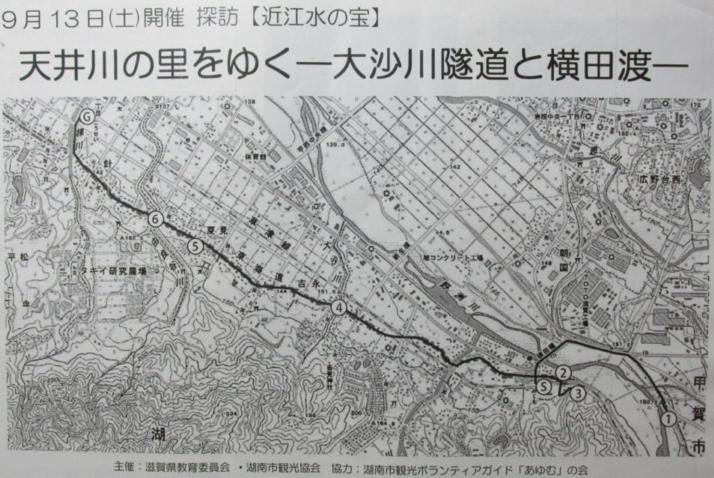

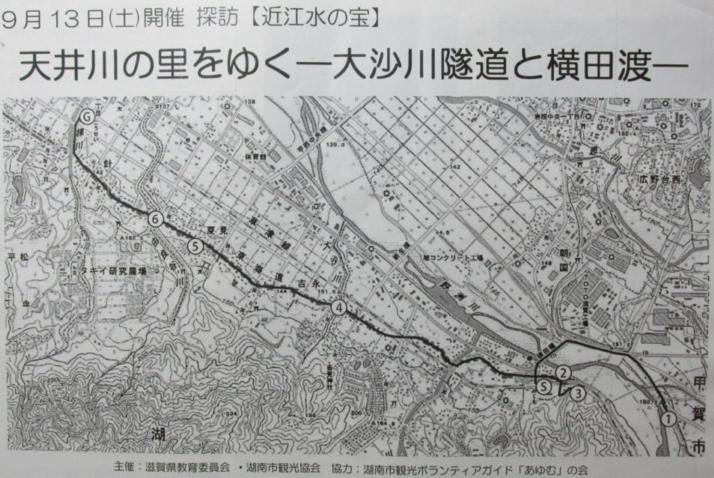

この地図にあるように、主に旧東海道を三雲から甲西に歩き、要所要所を探訪しました。

当日、三雲学区まちづくり協議会が発行された 「東海道(きずな街道)を行く」という資料 もいただきました。その冒頭に 「きずな街道 東海道 史跡マップ」 が載っています。お泊り処・お食事処も併せて紹介されている地図です。レジュメの地図を補完する形で、関連地域の部分地図を切り出してみました。

まず石部宿側から横田渡に至る時の常夜燈を見ることからスタートです。

JR三雲駅前の道を少し東に200mほど歩いたところにあるのが、この常夜燈です 。 (レジュメ地図の番号2)

実は現在地よりもさらに200mほど東方向、つまり上流にこの常夜灯が建てられていたそうです が、ここにいつしか移転させられたようです。

安永8年(1779)の銘があることから、これが水口宿(泉)側の常夜燈よりも40年前に建立されていたことがわかります。

この常夜燈のあるところで右折し、JR草津線の踏切りを越えて、 「新海道」という道標 のあるところの坂道を80mほど登った丘のところに「天保義民の碑」が建てられています。

道標の傍には、このモニュメントが建てられています。その隣りにこのモニュメントの造形についての説明があります。

これによると、天保の農民一揆において農民が手に取った鍬、鎌の形が形象化され、背の部分の矢印は竹槍、中央の溝は農民の血と汗の流れを表わすのだとか。そして、基礎石を農民に見立てて、農民の努力の結果として虹が架かっているというイメージを重ねているそうです。虹の石つまり希望のかけ橋となったという意味なのだとか。

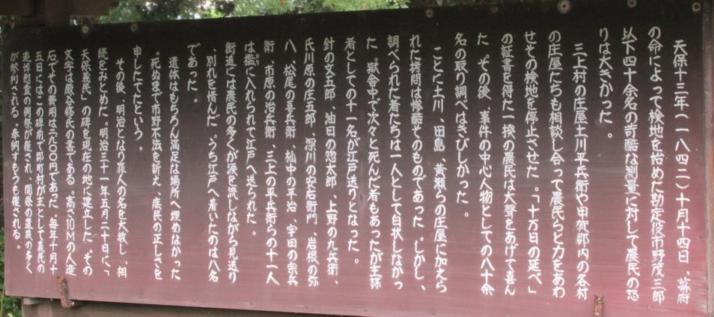

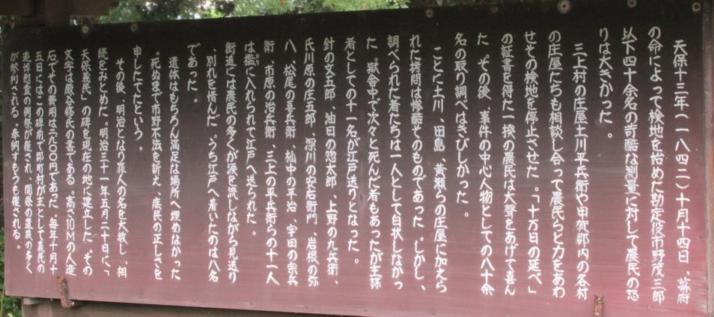

「天保13年(1842)、代官の不正な検地に抗議するため、旧甲賀郡、旧野洲郡、旧栗太郡の総勢約4万人の農民がいっせいに蜂起しました」 (資料1) 。その結果、検地が中止され、十万日延期するという名目で江戸幕府は決着をつけたのです。しかし、この決着には一揆のリーダーとなった庄屋レベルの農民11人が江戸送りとなるという代償を払うことになったのです。

単純に計算しても273年余の年月の検地延期。結果的には30年弱後に、江戸幕府は瓦解します

碑の側面に明記されているように、 明治31年(1898)に義挙を後世に伝えるために、この慰霊碑が建立された のです。説明板には、「高さ10mの人造石で・・・」と記されています。その当時において、コンクリートという技術はたぶん先端技術だったのでしょうね。天然石を使わずに、 コンクリート製にしたことに、西洋文明導入という時代風潮を感じさせる気がしました 。 この碑は伝芳山に建てられています 。 (レジュメ地図の番号3)

因みに、1817年にヴィカーが「人工セメント」を生産し、1822年にジェームズ・フロストが「ブリティッシュセメント」と呼ばれる特許を取得。今日のセメントの主流である「ポルトランドセメント」が発明され、特許における名称の初見は1824年10月21日付の特許だと言います。イギリス・リーズの煉瓦積み職人のジョセフ・アスプディンが発明したとか。その名称はセメントが「硬化した後の風合いがイギリスのポートランド島で採れるポルトランド石に似ているからであった」そうです。「日本では、官営深川セメント製造所において1875年(明治8年)に当時工部省技術官だった宇都宮三郎が国産ポルトランドセメントの製造に成功している」ようです。探訪からの好奇心の波紋・・・・ 知らなかった! (資料2)

1833~39年には天保の大飢饉が発生しています。そして、天保年間以降には、一揆や打ち壊しが頻発します。 この時期の研究は未だ十分な研究が進んでいないそうなのですが、歴史学者佐々木潤之介氏は「世直し状況論」を提起し、「農民闘争の到来期・革命的情勢の昴揚期」に入ったと指摘されている様です。 天保8年(1837)2月には、「大塩平八郎の乱」 が起こり、幕府中枢を震撼させていたという社会的情勢・背景があります。 そのような中で、近江の民衆が立ち上がったのです 。上記三郡は所領支配が錯綜し、村々の利害関係も複雑な地域、いわゆる非領国地域であったにもかかわらず、 三郡が結集して一揆を起こしたのです。

江戸幕府は財政補填策として検地による増高をもくろみ、天保12年(1841)11月、京都西町奉行がこの三郡の川筋・湖辺の空き地などを検分する旨を申しわたしたことが発端になっているようです。「当時の史料類には『検地』の言葉はなく『検分』である。検地は竿入れを伴うが、検分は文字通り田地のようすをみて歩くだけのことである」という状況があったようです。「公儀による直々の検地であるため反対などの訴願は、うけつけないことをつけたし」、一方、実際に巡見を始めてからは、「井伊・伊達・尾張德川家領の村は素通り、あるいは金銭により見逃すなど、公平さを欠いていた」という現実があったとされています。『滋賀県の歴史』 (山川出版社) には、簡潔にこの天保の一揆の経緯が記されていて参考になります。 (資料3) ご興味が深まれば、ご参照ください。

三郡の農民が集結したということからでしょう、天保義民関連の碑などがいくつか存在します。

天保義民碑 三上山裏登山口入口の駐車場横

義民土川平兵衛の辞世の歌碑

天保の義民供養塔 甲賀市水口町大徳寺境内

天保義民メモリアルパーク 矢川神社参道入口に近い矢川橋の傍

この後、三雲駅の方向に戻り、現在の横田橋を渡ります。

国道1号線としての架橋です。現在の横田橋は、かつての横田の渡より下流側に架けられている のです。

つまり、私たちはこの橋を渡り、最初の泉西交差点を右折し、約500mくらい上流方向にある水口宿側の「横田渡常夜燈」に向かうことになります。

水口側を歩き始め、途中でこの 「水口宿」の標識傍を通過 します。

横田渡常夜燈(水口側)のある正面の景色

この形から関所のイメージを連想しました。現在この地は 「横田常夜燈公園」 として整備されています。

横田渡の常夜燈全景

德川幕府は、街道・宿駅制度を整備しましたが、軍事的理由から規模の大きな河川には橋を架けない政策をとりました。 この横田渡は野洲川でも川幅が最も広い場所 だそうで、 川幅約320m だそうです。杣川の支流との合流地点であり、このあたりは横田川と称されていたそうです。川の流れも激しくなっている場所だといいます。 近江東海道最大の渡河地点であり、難所の一つだった のです。

「江戸時代中期の正徳 (しょうとく) 年間(1711~1716)以降は、幕府は毎年10月から翌年2月末まで橋梁(土橋)を架すほかは、残りの期間は4艘の小舟で旅人を乗せて船渡しをしていた(うち2艘は予備)」のです。 (資料1)

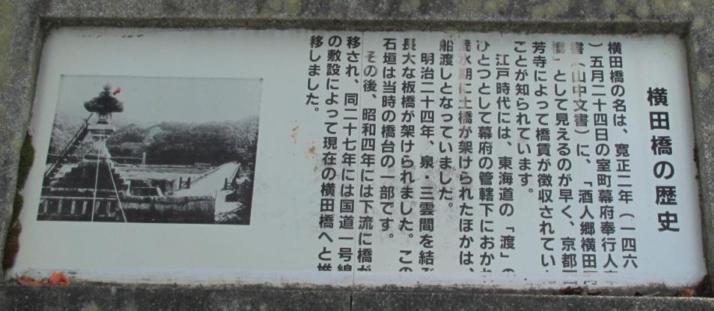

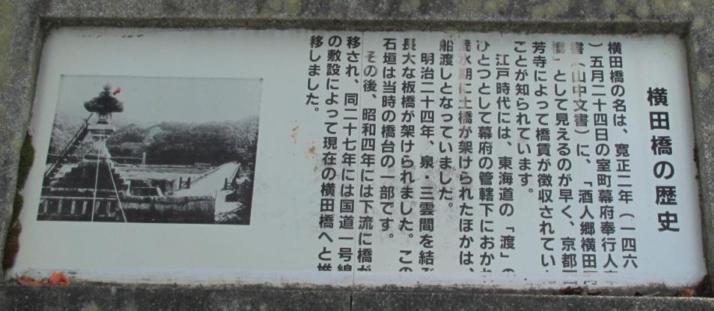

時代を遡ると、室町時代の文書には 「酒人郷横田橋」 という名前が記され、京都西芳寺によって橋賃が徴収されていたという事実が記録からわかるようです。(後掲写真)この辺りが、当時は西芳寺の寺領だったということでしょうか。

現在の当地の地図を見ると、 「水口町泉」「水口町酒人」という地名 として継承されています。

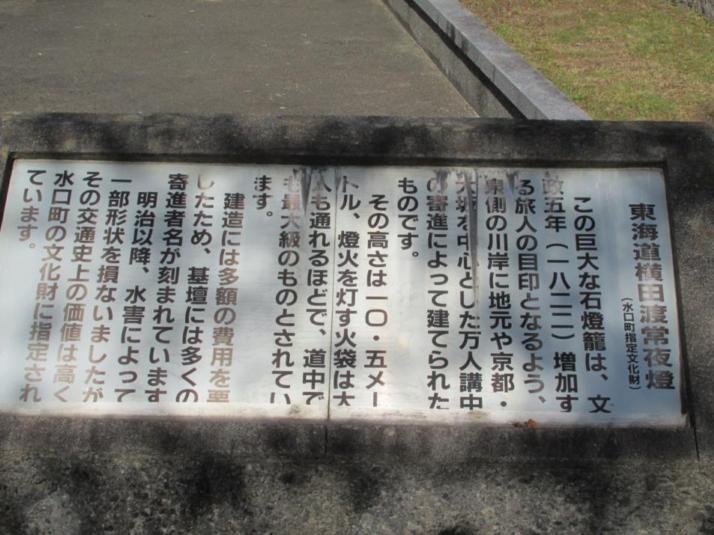

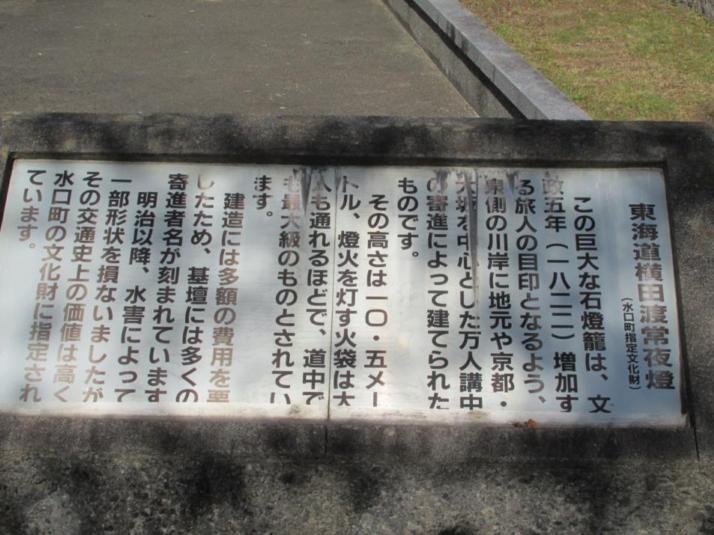

「横田渡常夜燈」 は文政2年(1819)3月に泉村庄屋が常夜灯建立を水口藩に上申してもらうよう大庄屋宛に願書を出したことが契機になり、文政5年(1822)8月に、 高さ8.1m の、東海道筋最大規模のものとしてこの常夜灯が完成したそうです。石灯籠竿部の一面に建立年号が刻されています。その文字を明瞭に読むことができます。

基壇上部に「萬人講中」と太文字の陰刻 があるように、甲賀講中世話方の発起人のもとに、近江国内(高島郡・朽木谷)のほか、江戸・大坂・京都・播磨等各地からの寄進による建立なのです。基壇部の各側面には地域毎の寄進者名が記されています。この写真でも「播州」という文字がはっきりと読めます。別の面で「京都」「江戸六組」という陰刻も見ました。 (資料1)

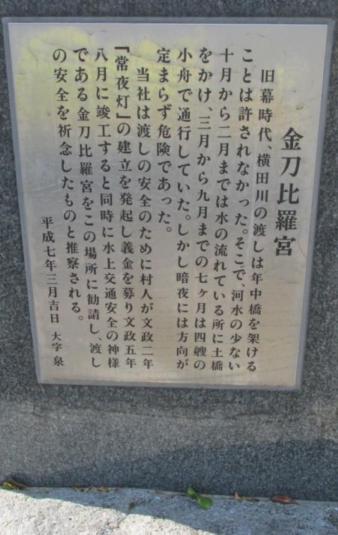

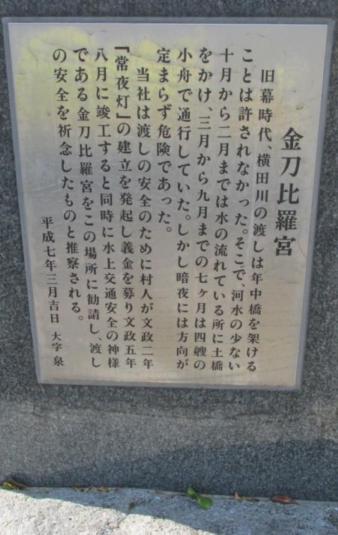

巨大な石灯籠の竿部には「金比羅大権現」と刻まれています。安全加護を祈るために水運と関わりの深い金比羅宮がこの地に勧請されています。

この常夜燈に近いところに、金比羅宮の小祠が祀られています。

オランダ商館の医官として来日したドイツ人のシーボルトは、文政6年(1823)2月江戸参府の途中で、この常夜燈をみたことを著書『江戸参府紀行』の中に明記しているようです。

そして、 この横田渡の場所に明治24年(1891)滋賀県により「横田橋」が架けられたのです 。やっと橋が架けられたのです。

常夜燈から野洲川の方に歩むと、その基礎部だけの痕跡が見えます。

昭和4年(1929)に上掲の横田橋が新たに架けられたことにより、この場所にあった横田橋がその機能を終えることになったのです。

上流側

上流側

横田渡の野洲川全景

「明治29年(1896)9月には、野洲川の氾濫により常夜燈が倒壊する。その後、河川敷には堤防が設けられ、常夜燈」は堤防の外に移して再建された」 (資料1)

つまり、 元々はまさに河川敷のすぐ傍に高さ8.1mの石灯籠が点灯していたのでしょう 。

水辺に関係する常夜燈としては、 矢橋の常夜燈と石場津の常夜燈 があります。前者は現地未訪ですが、後者の 「石場の常夜燈」 は現在大津市のなぎさ公園に本来の場所から300mほど移して建てられています。こちらも巨大な石灯籠です。1845年建立のもの。 拙ブログの記事をご覧いただけるとうれしいです 。

<探訪 [再録] 滋賀・大津を歩く その1 大津点描(山吹地蔵・車石・琵琶湖風景・明智左馬之助)>

「矢橋の常夜灯」 は こちらのサイトをご覧ください 。 (資料4)

また、守山宿の樹下神社の北側にある吉川の左岸に建立された常夜燈も大きなものです。天保2年(1831)の銘がある石灯籠です。 拙ブログ記事でご紹介しています。こちらをご覧ください。

(探訪 [再録] 滋賀 守山市中心市街地史跡巡り -3 常夜灯、樹下神社、土橋)

野洲川に流れ込む支流に架かる橋を渡り、野洲川を眺めつつ、再び現在の横田橋に戻り、旧東海道(きずな街道)を歩きます。天井川の探訪です。

つづく

参照資料

1)「天井川の里をゆく-大沙川隧道と横田渡-」 当日の配布レジュメ

9月13日開催 探訪[水の宝] 主催:滋賀県教育委員会・湖南市観光協会

2) セメント :ウィキペディア

ポルトランドセメント :ウィキペディア

3) 『県史25 滋賀県の歴史』 畑中・井戸・林・中井・藤田・池田 共著 山川出版社

p257-261 7章執筆分担 藤田恒春氏

4) 矢橋の帰帆(矢橋港の常夜灯) :「滋賀県淡水養殖漁業協同組合」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

コンクリート :ウィキペディア

近江天保一揆 :ウィキペディア

天保義民之碑 :「Treasure Navi」(農林省近畿農政局)

滋賀県湖南市三雲所在の碑

近江天保一揆の史蹟巡り :「近江の散策」

土川平兵衛 :「コトバンク」

土川平兵衛 郷土の偉人 :「野洲市」

天保義民と呼ばれるのはどのような人々ですか。 :「滋賀県立図書館 レファレンス事例検索」

矢橋と大津の常夜灯を訪ねて :「近江歴史回廊倶楽部」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

探訪 [再録] 滋賀・湖東 天井川の里:三雲~甲西 -2 大沙川隧道・弘法杉・由良谷川隧道ほか へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 三雲城址と八丈岩、夏見城遺跡 へ

2014年9月に、テーマ「近江水の宝」の一環で滋賀県教育委員会と湖南観光協会により企画された「天井川の里をゆく-大沙川隧道と横田渡-」に参加しました。 JR草津線の三雲駅を起点とする探訪でした。このときにまとめたものを、 ここに再録してご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

(資料1)

旧東海道五十三次の水口宿と石部宿の間には、 近江太郎と呼ばれた暴れ川 である野洲川が流れています。 この野洲川は東海道十三渡の一つであり、かつ難所でした。それが「横田渡」です。 ここの常夜燈を一度現地で見たかったのです。

この地図にあるように、主に旧東海道を三雲から甲西に歩き、要所要所を探訪しました。

当日、三雲学区まちづくり協議会が発行された 「東海道(きずな街道)を行く」という資料 もいただきました。その冒頭に 「きずな街道 東海道 史跡マップ」 が載っています。お泊り処・お食事処も併せて紹介されている地図です。レジュメの地図を補完する形で、関連地域の部分地図を切り出してみました。

まず石部宿側から横田渡に至る時の常夜燈を見ることからスタートです。

JR三雲駅前の道を少し東に200mほど歩いたところにあるのが、この常夜燈です 。 (レジュメ地図の番号2)

実は現在地よりもさらに200mほど東方向、つまり上流にこの常夜灯が建てられていたそうです が、ここにいつしか移転させられたようです。

安永8年(1779)の銘があることから、これが水口宿(泉)側の常夜燈よりも40年前に建立されていたことがわかります。

この常夜燈のあるところで右折し、JR草津線の踏切りを越えて、 「新海道」という道標 のあるところの坂道を80mほど登った丘のところに「天保義民の碑」が建てられています。

道標の傍には、このモニュメントが建てられています。その隣りにこのモニュメントの造形についての説明があります。

これによると、天保の農民一揆において農民が手に取った鍬、鎌の形が形象化され、背の部分の矢印は竹槍、中央の溝は農民の血と汗の流れを表わすのだとか。そして、基礎石を農民に見立てて、農民の努力の結果として虹が架かっているというイメージを重ねているそうです。虹の石つまり希望のかけ橋となったという意味なのだとか。

「天保13年(1842)、代官の不正な検地に抗議するため、旧甲賀郡、旧野洲郡、旧栗太郡の総勢約4万人の農民がいっせいに蜂起しました」 (資料1) 。その結果、検地が中止され、十万日延期するという名目で江戸幕府は決着をつけたのです。しかし、この決着には一揆のリーダーとなった庄屋レベルの農民11人が江戸送りとなるという代償を払うことになったのです。

単純に計算しても273年余の年月の検地延期。結果的には30年弱後に、江戸幕府は瓦解します

碑の側面に明記されているように、 明治31年(1898)に義挙を後世に伝えるために、この慰霊碑が建立された のです。説明板には、「高さ10mの人造石で・・・」と記されています。その当時において、コンクリートという技術はたぶん先端技術だったのでしょうね。天然石を使わずに、 コンクリート製にしたことに、西洋文明導入という時代風潮を感じさせる気がしました 。 この碑は伝芳山に建てられています 。 (レジュメ地図の番号3)

因みに、1817年にヴィカーが「人工セメント」を生産し、1822年にジェームズ・フロストが「ブリティッシュセメント」と呼ばれる特許を取得。今日のセメントの主流である「ポルトランドセメント」が発明され、特許における名称の初見は1824年10月21日付の特許だと言います。イギリス・リーズの煉瓦積み職人のジョセフ・アスプディンが発明したとか。その名称はセメントが「硬化した後の風合いがイギリスのポートランド島で採れるポルトランド石に似ているからであった」そうです。「日本では、官営深川セメント製造所において1875年(明治8年)に当時工部省技術官だった宇都宮三郎が国産ポルトランドセメントの製造に成功している」ようです。探訪からの好奇心の波紋・・・・ 知らなかった! (資料2)

1833~39年には天保の大飢饉が発生しています。そして、天保年間以降には、一揆や打ち壊しが頻発します。 この時期の研究は未だ十分な研究が進んでいないそうなのですが、歴史学者佐々木潤之介氏は「世直し状況論」を提起し、「農民闘争の到来期・革命的情勢の昴揚期」に入ったと指摘されている様です。 天保8年(1837)2月には、「大塩平八郎の乱」 が起こり、幕府中枢を震撼させていたという社会的情勢・背景があります。 そのような中で、近江の民衆が立ち上がったのです 。上記三郡は所領支配が錯綜し、村々の利害関係も複雑な地域、いわゆる非領国地域であったにもかかわらず、 三郡が結集して一揆を起こしたのです。

江戸幕府は財政補填策として検地による増高をもくろみ、天保12年(1841)11月、京都西町奉行がこの三郡の川筋・湖辺の空き地などを検分する旨を申しわたしたことが発端になっているようです。「当時の史料類には『検地』の言葉はなく『検分』である。検地は竿入れを伴うが、検分は文字通り田地のようすをみて歩くだけのことである」という状況があったようです。「公儀による直々の検地であるため反対などの訴願は、うけつけないことをつけたし」、一方、実際に巡見を始めてからは、「井伊・伊達・尾張德川家領の村は素通り、あるいは金銭により見逃すなど、公平さを欠いていた」という現実があったとされています。『滋賀県の歴史』 (山川出版社) には、簡潔にこの天保の一揆の経緯が記されていて参考になります。 (資料3) ご興味が深まれば、ご参照ください。

三郡の農民が集結したということからでしょう、天保義民関連の碑などがいくつか存在します。

天保義民碑 三上山裏登山口入口の駐車場横

義民土川平兵衛の辞世の歌碑

天保の義民供養塔 甲賀市水口町大徳寺境内

天保義民メモリアルパーク 矢川神社参道入口に近い矢川橋の傍

この後、三雲駅の方向に戻り、現在の横田橋を渡ります。

国道1号線としての架橋です。現在の横田橋は、かつての横田の渡より下流側に架けられている のです。

つまり、私たちはこの橋を渡り、最初の泉西交差点を右折し、約500mくらい上流方向にある水口宿側の「横田渡常夜燈」に向かうことになります。

水口側を歩き始め、途中でこの 「水口宿」の標識傍を通過 します。

横田渡常夜燈(水口側)のある正面の景色

この形から関所のイメージを連想しました。現在この地は 「横田常夜燈公園」 として整備されています。

横田渡の常夜燈全景

德川幕府は、街道・宿駅制度を整備しましたが、軍事的理由から規模の大きな河川には橋を架けない政策をとりました。 この横田渡は野洲川でも川幅が最も広い場所 だそうで、 川幅約320m だそうです。杣川の支流との合流地点であり、このあたりは横田川と称されていたそうです。川の流れも激しくなっている場所だといいます。 近江東海道最大の渡河地点であり、難所の一つだった のです。

「江戸時代中期の正徳 (しょうとく) 年間(1711~1716)以降は、幕府は毎年10月から翌年2月末まで橋梁(土橋)を架すほかは、残りの期間は4艘の小舟で旅人を乗せて船渡しをしていた(うち2艘は予備)」のです。 (資料1)

時代を遡ると、室町時代の文書には 「酒人郷横田橋」 という名前が記され、京都西芳寺によって橋賃が徴収されていたという事実が記録からわかるようです。(後掲写真)この辺りが、当時は西芳寺の寺領だったということでしょうか。

現在の当地の地図を見ると、 「水口町泉」「水口町酒人」という地名 として継承されています。

「横田渡常夜燈」 は文政2年(1819)3月に泉村庄屋が常夜灯建立を水口藩に上申してもらうよう大庄屋宛に願書を出したことが契機になり、文政5年(1822)8月に、 高さ8.1m の、東海道筋最大規模のものとしてこの常夜灯が完成したそうです。石灯籠竿部の一面に建立年号が刻されています。その文字を明瞭に読むことができます。

基壇上部に「萬人講中」と太文字の陰刻 があるように、甲賀講中世話方の発起人のもとに、近江国内(高島郡・朽木谷)のほか、江戸・大坂・京都・播磨等各地からの寄進による建立なのです。基壇部の各側面には地域毎の寄進者名が記されています。この写真でも「播州」という文字がはっきりと読めます。別の面で「京都」「江戸六組」という陰刻も見ました。 (資料1)

巨大な石灯籠の竿部には「金比羅大権現」と刻まれています。安全加護を祈るために水運と関わりの深い金比羅宮がこの地に勧請されています。

この常夜燈に近いところに、金比羅宮の小祠が祀られています。

オランダ商館の医官として来日したドイツ人のシーボルトは、文政6年(1823)2月江戸参府の途中で、この常夜燈をみたことを著書『江戸参府紀行』の中に明記しているようです。

そして、 この横田渡の場所に明治24年(1891)滋賀県により「横田橋」が架けられたのです 。やっと橋が架けられたのです。

常夜燈から野洲川の方に歩むと、その基礎部だけの痕跡が見えます。

昭和4年(1929)に上掲の横田橋が新たに架けられたことにより、この場所にあった横田橋がその機能を終えることになったのです。

上流側

上流側

横田渡の野洲川全景

「明治29年(1896)9月には、野洲川の氾濫により常夜燈が倒壊する。その後、河川敷には堤防が設けられ、常夜燈」は堤防の外に移して再建された」 (資料1)

つまり、 元々はまさに河川敷のすぐ傍に高さ8.1mの石灯籠が点灯していたのでしょう 。

水辺に関係する常夜燈としては、 矢橋の常夜燈と石場津の常夜燈 があります。前者は現地未訪ですが、後者の 「石場の常夜燈」 は現在大津市のなぎさ公園に本来の場所から300mほど移して建てられています。こちらも巨大な石灯籠です。1845年建立のもの。 拙ブログの記事をご覧いただけるとうれしいです 。

<探訪 [再録] 滋賀・大津を歩く その1 大津点描(山吹地蔵・車石・琵琶湖風景・明智左馬之助)>

「矢橋の常夜灯」 は こちらのサイトをご覧ください 。 (資料4)

また、守山宿の樹下神社の北側にある吉川の左岸に建立された常夜燈も大きなものです。天保2年(1831)の銘がある石灯籠です。 拙ブログ記事でご紹介しています。こちらをご覧ください。

(探訪 [再録] 滋賀 守山市中心市街地史跡巡り -3 常夜灯、樹下神社、土橋)

野洲川に流れ込む支流に架かる橋を渡り、野洲川を眺めつつ、再び現在の横田橋に戻り、旧東海道(きずな街道)を歩きます。天井川の探訪です。

つづく

参照資料

1)「天井川の里をゆく-大沙川隧道と横田渡-」 当日の配布レジュメ

9月13日開催 探訪[水の宝] 主催:滋賀県教育委員会・湖南市観光協会

2) セメント :ウィキペディア

ポルトランドセメント :ウィキペディア

3) 『県史25 滋賀県の歴史』 畑中・井戸・林・中井・藤田・池田 共著 山川出版社

p257-261 7章執筆分担 藤田恒春氏

4) 矢橋の帰帆(矢橋港の常夜灯) :「滋賀県淡水養殖漁業協同組合」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

コンクリート :ウィキペディア

近江天保一揆 :ウィキペディア

天保義民之碑 :「Treasure Navi」(農林省近畿農政局)

滋賀県湖南市三雲所在の碑

近江天保一揆の史蹟巡り :「近江の散策」

土川平兵衛 :「コトバンク」

土川平兵衛 郷土の偉人 :「野洲市」

天保義民と呼ばれるのはどのような人々ですか。 :「滋賀県立図書館 レファレンス事例検索」

矢橋と大津の常夜灯を訪ねて :「近江歴史回廊倶楽部」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

探訪 [再録] 滋賀・湖東 天井川の里:三雲~甲西 -2 大沙川隧道・弘法杉・由良谷川隧道ほか へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 三雲城址と八丈岩、夏見城遺跡 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.