PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

2015年10月にREC講座「関西史跡見学教室26」を受講し、奈良・二階堂を巡りました。

近鉄天理線の平端駅からは、二階堂-前栽-天理です。前栽駅前から一駅分西方向に歩き、二階堂駅の南方で下ツ道を通り、二階堂地区を探訪して、大和川を渡り近鉄橿原線の結崎駅を終点とする史跡見学でした。 そのときのまとめを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

冒頭画像は、集合地点となった近鉄天理線前栽 (せんざい) 駅のすぐ傍にある 「雲井寺厄除地蔵尊」 です。 この史跡見学教室で中ツ道跡を歩いた時の最終探訪地がこのお堂でした

「探訪 [再録] 奈良・天理 中ツ道跡を歩く -4 岩室池古墳・雲井寺地蔵堂・前栽遺跡」という4回目のご紹介記事を併せてご覧いただけるとうれしいです。

集合時刻までに余裕を持って現地に着きましたので、待ち時間に近辺を歩いて見ました。駅に近かったので、 まず「雲井寺厄除地蔵尊」に立ち寄りました。1年経つと変わるものです。境内の整備が進んでいました。

右の画像は 上記でご紹介の記事に掲載している 1年前です。

地蔵尊の前懸も新しいものに取り替えられています。

覆屋の左には、側面に「雲井禅寺」と刻された手水があります。

お堂の前の道から西方向を少し歩いてみると、集落の少し奥に神社があります。

「春日神社」 です。奈良・春日大社の分祀でしょうか。

境内の一段高いところに、 春日造の様式の小祠が3社 並んでいます。

これら社殿に向かって左側の境内敷地に 二枚の格子戸があるお堂 地蔵尊 が安置されています。

参加者全員が集合し、駅前で少し今回の講座の導入説明を受けた後、近鉄天理線の線路を北方向に横断して、線路沿いの道を西に進みます。 最初の探訪先は「弥勒堂」です。

この近辺の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

しばらく行くと 方形の大きな溜め池 が見えます。この付近の航空写真を見ますと、各所に方形の池が築かれていることがよくわかります。 前栽駅を中心にしてgoogle mapで眺めるとこんな具合に現在では点在しています。条里制の中で、各所に方形の池が設けられたということなのでしょう。こちら上空からの写真をご覧ください。

池の手前を右折して、池の北辺近くでもう一度右折してそのまま進見ます。

道路の右側には、 「八幡神社」 があります。境内を入ると手前に小祠があり、その並びの奧に、ここも一段高くなり瑞垣で囲まれた中に 2つの春日造りの小祠 が祀られています。

この神社で関心を惹かれたのは、 2つの小祠の間に「石上神宮」と刻された石碑が立っている のです。石上神宮の影響下にあった土地なのでしょうか。少し調べてみましたが不詳です。

神社前の道路の反対、北側にこの 「弥勒堂」 があります。

かつては八幡神社の神宮寺だったそうです 。現在は、地元の人々が維持管理されているお堂です。今回は見学教室ということで、堂内を拝見できました。

本尊は石造弥勒菩菩薩立像が祀られています 。光背の左側弥勒像の右手の横あたりに 「小路庄」という文字 が刻されているのが判読できました。 このお堂のあるところの地名は小路町です 。弥勒仏に向かって左傍に、三体の地蔵石仏が祀られています。また、その左側には、 9世紀に造立されたと推定される地蔵菩薩立像 も祀られていて、 こちらは木心乾漆造による仏像 です。

弥勒堂の左脇にある小祠

。地蔵尊なのでしょうか。

弥勒堂の左脇にある小祠

。地蔵尊なのでしょうか。

箱型の石に彫られた素朴な双体像が前に祀られ、背後に3体の石像が安置されています。

屋根の鬼板に鶴が造形されているに興味を持ちました。まだ新しそうな瓦の感じですが・・・・。

小路町の西隣が二階堂上ノ庄町です。近鉄天理線を夾み南北にまたがる区域(町)です。

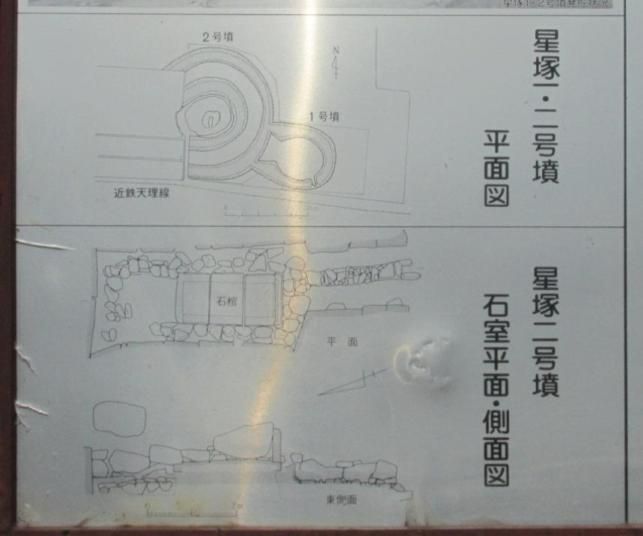

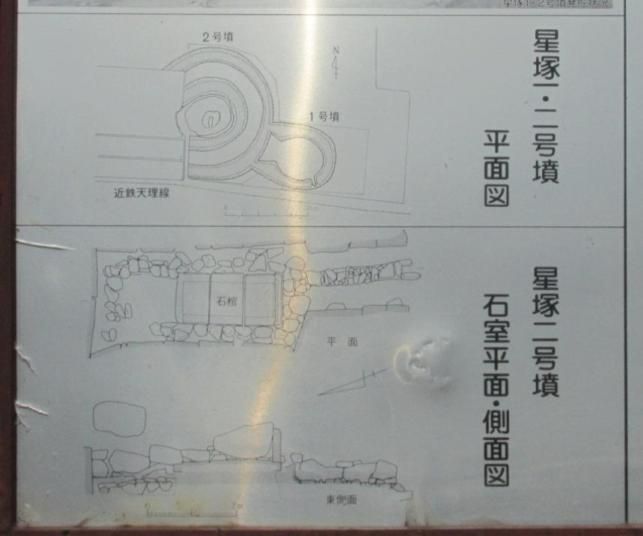

近鉄天理線の北側に開発された住宅地区の西端で線路が間近に見える場所に「星塚古墳群」があります。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

現在は、住宅地区の西端に位置する 緑地公園と共同墓地域

このあたりに、かつては2つの前方後円墳があったのです 。 推定では1号墳が全長37m、2号墳が全長40mほどのもの 。発掘調査の出土品などから 1号墳は6世紀初め、2号墳は6世紀前半の造営 と判断されるそうです。また、近鉄天理線の南側には、2号墳に隣接して 3号墳があった ことも確認されているようです。そこは 字「松塚」 と称されていたところだとか。墳丘は鎌倉時代以前に既に削平されているのです。 (資料1、説明板)

上掲の周囲に木が植えられ、こんもりとしている部分は、 現在は共同墓地域 になっていますが、 ここが2号墳の後円部にあたるそうです。

円墳部の中心にあたる場所に「星塚古墳」碑が建てられています。

星塚古墳群跡の傍にある天理線の踏切を横断し、線路沿いに西に歩き国道24号線を横断します。そして 県道193号線を南に向かうと「二階堂」です 。明治の町村制によって、二階堂と称するようになったのです。

ここが、 かつては飛鳥時代に、奈良盆地の主要な南北の交通路の一つだった「下ツ道」 。道路を北方向に眺めた景色です。当時は、「道幅23mで両側に2m幅の側溝がつく。南部は藤原京西四条坊大路となり、北では平城京の朱雀大路となる」 (資料1) 幹線道路だったのです。今では4分の1くらいの道幅になっています。

「下ツ道(八条北遺跡)」の発掘調査現地説明会資料から古代の奈良盆地を南北に縦断した幹線道路の概念図を引用します。イメージが湧きやすいでしょう。 (資料2)

古代においてこの下ツ道は、東側が山辺郡星川郷、北西部の菅田は平群郡額田郷という形で両郡の郡界となっていたようです。また、引用した説明会資料の発掘場所で言えば、そこは天理市(六条町)と大和郡山市(八条町)の市境であり、道の東西が旧添上 (そえがみ) ・添下 (そえじも) 郡の郡界だったそうです。 (資料1,2)

この下ツ道は、『日本書紀』天武天皇元年(672)に、壬申の乱で大和が戦場となった記事の箇所に出て来ます。これが下ツ道の文献上の初出だとか。

「これよりさき(7月1日)将軍吹負 (ふけい) は奈良に向かって、稗田( ひえだ 、大和郡山市稗田)にいたとき、ある人が『河内の方から軍勢が沢山やって来ます」といった。』・・・・将軍吹負は近江軍のため破られ、ただ一人、二人の騎馬兵をつれて逃げた。・・・・将軍が本営の飛鳥に帰ると、東国から本隊の軍が続々やってきた。そこで軍を分けて、それぞれ上道・中道・下道にあてて配置した。将軍吹負は自ら中道にあたった。・・・・二十二日、将軍吹負は、大和の地を完全に平定し、大坂を越えて難波に向かった。この他の別将らはそれぞれ三つの道(上道・中道・下道)から進んで、山崎(京都府大山崎町)に至り、河の南に集結した。・・・・・」 (資料3)

下ツ道は、南北方向の国道24号線・二階堂交差点に繋がる東西方向の道路との交差点までが、今は県道193号線と呼ばれ、ここがひとつの終端です 。交差点を横断し、下ツ道をもう少し南下して、左折し、二階堂上ノ庄町にある (きつき) 神社」に向かいます 。神社境内の西側の横道から境内に入って行ったのですが、イメージしていただきやすいように、南側の正面からご紹介します。 (直接そこに行くには、さらに一筋南下し、左折して東に少し行くことになります。)

本来の神社への参道は下ツ道の東側に平衡した南北の道です。奥まったところに、石鳥居が立っています。

手水舎

手水舎

拝殿

拝殿

拝殿の屋根の棟に輝いているのは社紋でしょう。

本殿は石垣の上で一段高くなり瑞垣で囲われています。正面の門の左右が連子窓、側面が板塀です。

門の笠木の上に屋根が設けられています。

本殿は三間社流造。 「春日神社の三十八所本殿を江戸中期以降に移築したもの」 (資料1) と言います。

隙間からは全体をうまく撮れません。本殿は紅色に彩色されています。

布留社(=石上神宮)の記録では牛頭天王社となっている神社です。

牛頭天王は神仏習合思想では、スサノオノミコトの本地 とされています。牛頭天王はもともと古代インドの神で、仏教の天部に取り入れられた護法神です。また、「大己貴命( おおなむちのみこと 、大黒主命 おおくにぬしのみこと )の荒魂 (あらたま) が牛頭天王だとする『先代旧事本紀』の説」 (資料4) もあるようです。

牛頭天王で有名なのは京都の八坂神社です。ここも明治維新の神仏分離令以降は須佐之男命を祀る神社となっています。

スサノオノミコトは平安時代中期から江戸時代初期までは、杵築大社と呼ばれていた現在の出雲大社と関係があります。 杵築大社はスサノオノミコトを祀る総本社でした 。 出雲大社(杵築大社) は島根県出雲市大社町杵築東に所在します。出雲地方は出雲神話の国、大国主命に関係する土地です。 明治4年に杵築大社は出雲大社に改称され、祭神も大国主命になりました。

牛頭天王=スサノオオノミコト→杵築大社→杵築神社という形で繋がって行くようです。それは、スサノオノミコト→大国主命→出雲地方(出雲神話)→出雲大社ということにも結びつくのでしょう。大和の勢力が大国主命を祭り上げたことと関係する局面があるのかもしれません。 (資料1,5,6)

脇道にそれますが、少し調べてみると、奈良県には、杵築神社が25社、杵都岐神社が1社あるようです。例えば奈良市二名平野町には「二名杵築神社」があります。ここの祭神は素盞鳴命(主祭神)、大国主命、市杵島姫命です。また、たとえば大阪府八尾市にも。 (資料7)

境内の一隅に、覆屋があり板塀と扉が付いた小祠が祀られています。祭神は不詳です

赤い鳥居の前の置物から推測すると稲荷神社の勧請でしょう。

杵築神社の北東には融通念仏宗の「善照寺」があり、本尊に阿弥陀如来坐像を祀るお寺 ですが、 杵築神社神宮寺だった蔵之坊(真言宗)の本尊と伝わる薬師如来坐像も安置されているそうです 。 (資料1) 今回拝観できませんでしたが・・・・。

この後、「二階堂」という地名の由来になった「二階堂地蔵堂」を訪れます。

杵築神社に近いところで、下ツ道に面したお堂でした。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室26~奈良・二階堂~」 龍谷大学REC講座

当日配布の講座資料 作成:龍谷大学非常勤講師・松波宏隆氏

2) 「下ツ道(八条北遺跡) 発掘調査現地説明会資料」 奈良県立橿原考古学研究所

3) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷 孟 訳 講談社学術文庫 p256-260

4) 『日本の神様読み解き事典』 川口謙二[編著] 柏書房 p333

5) 杵築大社 出雲大社 :「伊萬太千 はやみね」

6) 三宅町・杵築神社の牛頭天王信仰(産経新聞「なら再発見」第98回)

:「tetsudaブログ『どっぷり!奈良漬』」

7) 杵築神社・スサノオ系神社 :奈良・Google

杵築神社 :「のりちゃんず」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

過去最長の「下ツ道」 - 東西側溝、南北に180メートル/天理・八条北遺跡 :「奈良新聞」

大和郡山市で下ツ道180m発掘 :「大和&伊勢志摩散歩」

藤原京と平城京をつなぐ下ツ道 表紙 企画・制作 奈良県土木部まちづくり推進局

下ツ道沿線ガイドマップ 北半部

下ツ道沿線ガイドマップ 南半部

春日大社 公式ホームページ

石上神宮 公式サイト

出雲大社 ホームページ

八坂神社 ホームページ

物部氏 :ウィキペディア

牛頭天王 :ウィキペディア

牛頭天王 :「コトバンク」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良 二階堂、下永を歩く -2 二階堂地蔵堂・教願寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良 二階堂、下永を歩く -3 八幡神社・白米寺(白米密寺)へ

2015年10月にREC講座「関西史跡見学教室26」を受講し、奈良・二階堂を巡りました。

近鉄天理線の平端駅からは、二階堂-前栽-天理です。前栽駅前から一駅分西方向に歩き、二階堂駅の南方で下ツ道を通り、二階堂地区を探訪して、大和川を渡り近鉄橿原線の結崎駅を終点とする史跡見学でした。 そのときのまとめを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

冒頭画像は、集合地点となった近鉄天理線前栽 (せんざい) 駅のすぐ傍にある 「雲井寺厄除地蔵尊」 です。 この史跡見学教室で中ツ道跡を歩いた時の最終探訪地がこのお堂でした

「探訪 [再録] 奈良・天理 中ツ道跡を歩く -4 岩室池古墳・雲井寺地蔵堂・前栽遺跡」という4回目のご紹介記事を併せてご覧いただけるとうれしいです。

集合時刻までに余裕を持って現地に着きましたので、待ち時間に近辺を歩いて見ました。駅に近かったので、 まず「雲井寺厄除地蔵尊」に立ち寄りました。1年経つと変わるものです。境内の整備が進んでいました。

右の画像は 上記でご紹介の記事に掲載している 1年前です。

地蔵尊の前懸も新しいものに取り替えられています。

覆屋の左には、側面に「雲井禅寺」と刻された手水があります。

お堂の前の道から西方向を少し歩いてみると、集落の少し奥に神社があります。

「春日神社」 です。奈良・春日大社の分祀でしょうか。

境内の一段高いところに、 春日造の様式の小祠が3社 並んでいます。

これら社殿に向かって左側の境内敷地に 二枚の格子戸があるお堂 地蔵尊 が安置されています。

参加者全員が集合し、駅前で少し今回の講座の導入説明を受けた後、近鉄天理線の線路を北方向に横断して、線路沿いの道を西に進みます。 最初の探訪先は「弥勒堂」です。

この近辺の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

しばらく行くと 方形の大きな溜め池 が見えます。この付近の航空写真を見ますと、各所に方形の池が築かれていることがよくわかります。 前栽駅を中心にしてgoogle mapで眺めるとこんな具合に現在では点在しています。条里制の中で、各所に方形の池が設けられたということなのでしょう。こちら上空からの写真をご覧ください。

池の手前を右折して、池の北辺近くでもう一度右折してそのまま進見ます。

道路の右側には、 「八幡神社」 があります。境内を入ると手前に小祠があり、その並びの奧に、ここも一段高くなり瑞垣で囲まれた中に 2つの春日造りの小祠 が祀られています。

この神社で関心を惹かれたのは、 2つの小祠の間に「石上神宮」と刻された石碑が立っている のです。石上神宮の影響下にあった土地なのでしょうか。少し調べてみましたが不詳です。

神社前の道路の反対、北側にこの 「弥勒堂」 があります。

かつては八幡神社の神宮寺だったそうです 。現在は、地元の人々が維持管理されているお堂です。今回は見学教室ということで、堂内を拝見できました。

本尊は石造弥勒菩菩薩立像が祀られています 。光背の左側弥勒像の右手の横あたりに 「小路庄」という文字 が刻されているのが判読できました。 このお堂のあるところの地名は小路町です 。弥勒仏に向かって左傍に、三体の地蔵石仏が祀られています。また、その左側には、 9世紀に造立されたと推定される地蔵菩薩立像 も祀られていて、 こちらは木心乾漆造による仏像 です。

弥勒堂の左脇にある小祠

。地蔵尊なのでしょうか。

弥勒堂の左脇にある小祠

。地蔵尊なのでしょうか。箱型の石に彫られた素朴な双体像が前に祀られ、背後に3体の石像が安置されています。

屋根の鬼板に鶴が造形されているに興味を持ちました。まだ新しそうな瓦の感じですが・・・・。

小路町の西隣が二階堂上ノ庄町です。近鉄天理線を夾み南北にまたがる区域(町)です。

近鉄天理線の北側に開発された住宅地区の西端で線路が間近に見える場所に「星塚古墳群」があります。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

現在は、住宅地区の西端に位置する 緑地公園と共同墓地域

このあたりに、かつては2つの前方後円墳があったのです 。 推定では1号墳が全長37m、2号墳が全長40mほどのもの 。発掘調査の出土品などから 1号墳は6世紀初め、2号墳は6世紀前半の造営 と判断されるそうです。また、近鉄天理線の南側には、2号墳に隣接して 3号墳があった ことも確認されているようです。そこは 字「松塚」 と称されていたところだとか。墳丘は鎌倉時代以前に既に削平されているのです。 (資料1、説明板)

上掲の周囲に木が植えられ、こんもりとしている部分は、 現在は共同墓地域 になっていますが、 ここが2号墳の後円部にあたるそうです。

円墳部の中心にあたる場所に「星塚古墳」碑が建てられています。

星塚古墳群跡の傍にある天理線の踏切を横断し、線路沿いに西に歩き国道24号線を横断します。そして 県道193号線を南に向かうと「二階堂」です 。明治の町村制によって、二階堂と称するようになったのです。

ここが、 かつては飛鳥時代に、奈良盆地の主要な南北の交通路の一つだった「下ツ道」 。道路を北方向に眺めた景色です。当時は、「道幅23mで両側に2m幅の側溝がつく。南部は藤原京西四条坊大路となり、北では平城京の朱雀大路となる」 (資料1) 幹線道路だったのです。今では4分の1くらいの道幅になっています。

「下ツ道(八条北遺跡)」の発掘調査現地説明会資料から古代の奈良盆地を南北に縦断した幹線道路の概念図を引用します。イメージが湧きやすいでしょう。 (資料2)

古代においてこの下ツ道は、東側が山辺郡星川郷、北西部の菅田は平群郡額田郷という形で両郡の郡界となっていたようです。また、引用した説明会資料の発掘場所で言えば、そこは天理市(六条町)と大和郡山市(八条町)の市境であり、道の東西が旧添上 (そえがみ) ・添下 (そえじも) 郡の郡界だったそうです。 (資料1,2)

この下ツ道は、『日本書紀』天武天皇元年(672)に、壬申の乱で大和が戦場となった記事の箇所に出て来ます。これが下ツ道の文献上の初出だとか。

「これよりさき(7月1日)将軍吹負 (ふけい) は奈良に向かって、稗田( ひえだ 、大和郡山市稗田)にいたとき、ある人が『河内の方から軍勢が沢山やって来ます」といった。』・・・・将軍吹負は近江軍のため破られ、ただ一人、二人の騎馬兵をつれて逃げた。・・・・将軍が本営の飛鳥に帰ると、東国から本隊の軍が続々やってきた。そこで軍を分けて、それぞれ上道・中道・下道にあてて配置した。将軍吹負は自ら中道にあたった。・・・・二十二日、将軍吹負は、大和の地を完全に平定し、大坂を越えて難波に向かった。この他の別将らはそれぞれ三つの道(上道・中道・下道)から進んで、山崎(京都府大山崎町)に至り、河の南に集結した。・・・・・」 (資料3)

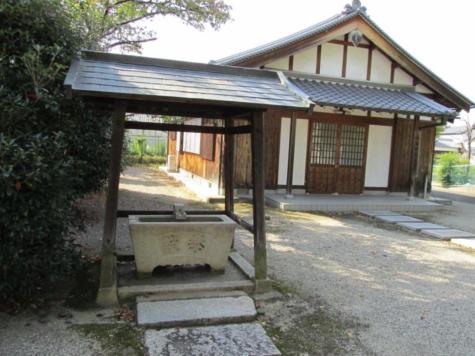

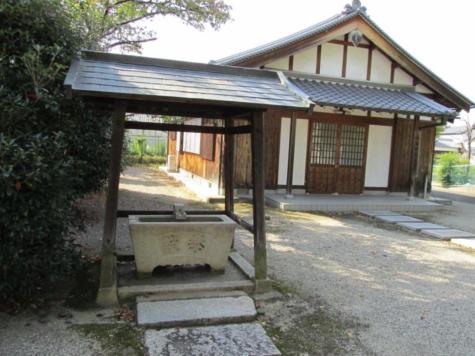

下ツ道は、南北方向の国道24号線・二階堂交差点に繋がる東西方向の道路との交差点までが、今は県道193号線と呼ばれ、ここがひとつの終端です 。交差点を横断し、下ツ道をもう少し南下して、左折し、二階堂上ノ庄町にある (きつき) 神社」に向かいます 。神社境内の西側の横道から境内に入って行ったのですが、イメージしていただきやすいように、南側の正面からご紹介します。 (直接そこに行くには、さらに一筋南下し、左折して東に少し行くことになります。)

本来の神社への参道は下ツ道の東側に平衡した南北の道です。奥まったところに、石鳥居が立っています。

手水舎

手水舎

拝殿

拝殿

拝殿の屋根の棟に輝いているのは社紋でしょう。

本殿は石垣の上で一段高くなり瑞垣で囲われています。正面の門の左右が連子窓、側面が板塀です。

門の笠木の上に屋根が設けられています。

本殿は三間社流造。 「春日神社の三十八所本殿を江戸中期以降に移築したもの」 (資料1) と言います。

隙間からは全体をうまく撮れません。本殿は紅色に彩色されています。

布留社(=石上神宮)の記録では牛頭天王社となっている神社です。

牛頭天王は神仏習合思想では、スサノオノミコトの本地 とされています。牛頭天王はもともと古代インドの神で、仏教の天部に取り入れられた護法神です。また、「大己貴命( おおなむちのみこと 、大黒主命 おおくにぬしのみこと )の荒魂 (あらたま) が牛頭天王だとする『先代旧事本紀』の説」 (資料4) もあるようです。

牛頭天王で有名なのは京都の八坂神社です。ここも明治維新の神仏分離令以降は須佐之男命を祀る神社となっています。

スサノオノミコトは平安時代中期から江戸時代初期までは、杵築大社と呼ばれていた現在の出雲大社と関係があります。 杵築大社はスサノオノミコトを祀る総本社でした 。 出雲大社(杵築大社) は島根県出雲市大社町杵築東に所在します。出雲地方は出雲神話の国、大国主命に関係する土地です。 明治4年に杵築大社は出雲大社に改称され、祭神も大国主命になりました。

牛頭天王=スサノオオノミコト→杵築大社→杵築神社という形で繋がって行くようです。それは、スサノオノミコト→大国主命→出雲地方(出雲神話)→出雲大社ということにも結びつくのでしょう。大和の勢力が大国主命を祭り上げたことと関係する局面があるのかもしれません。 (資料1,5,6)

脇道にそれますが、少し調べてみると、奈良県には、杵築神社が25社、杵都岐神社が1社あるようです。例えば奈良市二名平野町には「二名杵築神社」があります。ここの祭神は素盞鳴命(主祭神)、大国主命、市杵島姫命です。また、たとえば大阪府八尾市にも。 (資料7)

境内の一隅に、覆屋があり板塀と扉が付いた小祠が祀られています。祭神は不詳です

赤い鳥居の前の置物から推測すると稲荷神社の勧請でしょう。

杵築神社の北東には融通念仏宗の「善照寺」があり、本尊に阿弥陀如来坐像を祀るお寺 ですが、 杵築神社神宮寺だった蔵之坊(真言宗)の本尊と伝わる薬師如来坐像も安置されているそうです 。 (資料1) 今回拝観できませんでしたが・・・・。

この後、「二階堂」という地名の由来になった「二階堂地蔵堂」を訪れます。

杵築神社に近いところで、下ツ道に面したお堂でした。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室26~奈良・二階堂~」 龍谷大学REC講座

当日配布の講座資料 作成:龍谷大学非常勤講師・松波宏隆氏

2) 「下ツ道(八条北遺跡) 発掘調査現地説明会資料」 奈良県立橿原考古学研究所

3) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷 孟 訳 講談社学術文庫 p256-260

4) 『日本の神様読み解き事典』 川口謙二[編著] 柏書房 p333

5) 杵築大社 出雲大社 :「伊萬太千 はやみね」

6) 三宅町・杵築神社の牛頭天王信仰(産経新聞「なら再発見」第98回)

:「tetsudaブログ『どっぷり!奈良漬』」

7) 杵築神社・スサノオ系神社 :奈良・Google

杵築神社 :「のりちゃんず」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

過去最長の「下ツ道」 - 東西側溝、南北に180メートル/天理・八条北遺跡 :「奈良新聞」

大和郡山市で下ツ道180m発掘 :「大和&伊勢志摩散歩」

藤原京と平城京をつなぐ下ツ道 表紙 企画・制作 奈良県土木部まちづくり推進局

下ツ道沿線ガイドマップ 北半部

下ツ道沿線ガイドマップ 南半部

春日大社 公式ホームページ

石上神宮 公式サイト

出雲大社 ホームページ

八坂神社 ホームページ

物部氏 :ウィキペディア

牛頭天王 :ウィキペディア

牛頭天王 :「コトバンク」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良 二階堂、下永を歩く -2 二階堂地蔵堂・教願寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良 二階堂、下永を歩く -3 八幡神社・白米寺(白米密寺)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.