PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

東福寺・南門を眺めたあと、少し南に下がると、同じ本町19丁目に 「念佛寺」 が東側にあります。 浄土宗のお寺 です。後で少し調べてみましたが、このお寺についてはよくわかりません。

この辺りからは、こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

念佛寺の南東側に、本町通からみれば少し東に奥まった位置に見える山門が 「遣迎院」 で、 浄土宗西山禅林寺派のお寺 です。山門への石段の左側に 「西山国師御終焉之地」の石標

天正13年(1585)上京区北辺町に移り、明治初年にいったん廃寺となったが、間もなく再興されたという沿革を経ているそうです。

この寺の名前は、「発遣の釈迦と来迎の弥陀の二尊を本尊として安置すること」に由来するといいます。 さらに、明治初年付近の廃寺の遺仏を移したと伝わる 高さ約2mの聖観音立像 並びに もう一体の聖観音立像 も安置されているようです。 (資料1)

善恵房証空は、法然上人の高弟の一人 で、法然臨終までの21年間その許で修学し、 西山派の開祖 となった人です。 鑑知国師という諡号 がおくられています。そこで 「西山国師」 とも称されるのでしょう。証空入滅後、 門弟が遺身を西山善峰寺北尾往生院(三鈷寺)に葬り、塔をたてて華台廟としました 。 (資料2)

西山派は西山三派と称されるように、三派に分流します。通称永観堂禅林寺を総本山とする西山禅林寺派、長岡京市所在の粟生光明寺を総本山とする西山浄土宗、誓願寺を総本山とする浄土宗西山深草派です。

脇道に逸れました。本町通を本町20丁目に進みます。

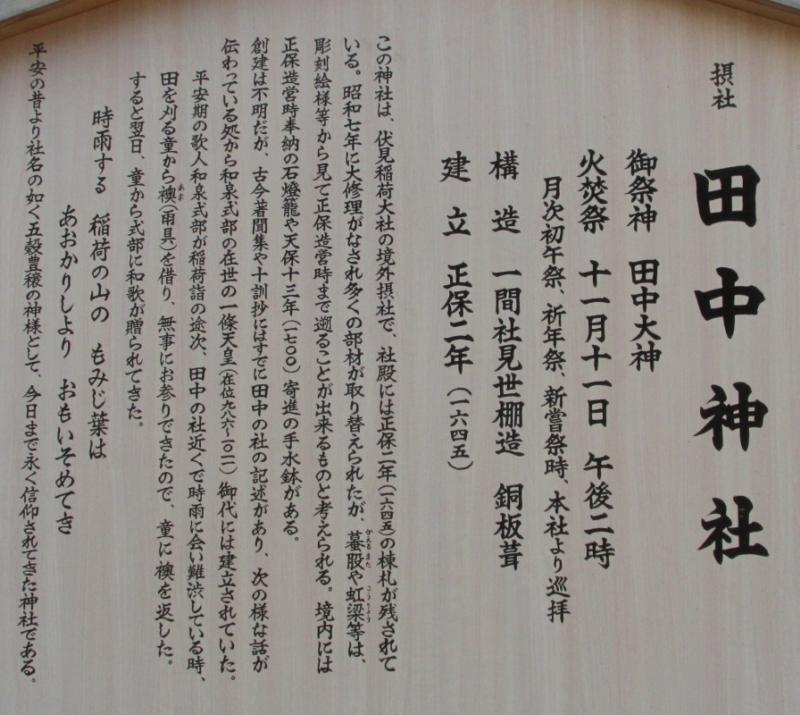

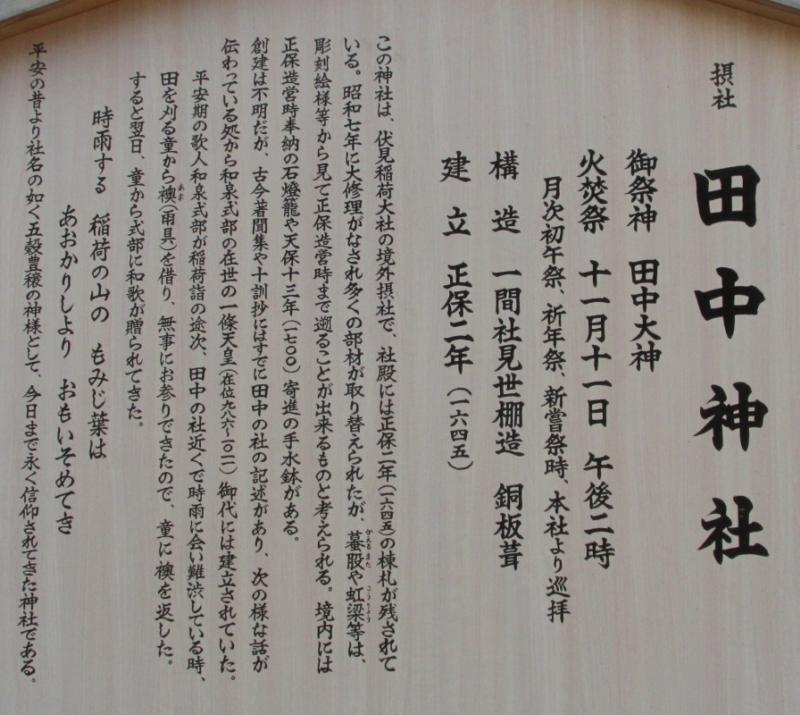

「田中神社」 があります。

朱色の鳥居と朱色の塀から連想できますが、 伏見稻荷大社の境外摂社 です。 俗に「稲荷の叔母神」 と言われてきたそうですが、江戸時代に出版された『山州名跡誌』はこの世人の言を「 是非也 (これひなり) 」と否定して、「田中ノ社と称スルハ古へ此ノ辺皆田ニシテ社其ノ田間ニ在リシ故也 (なり) (資料3) とシンプルな見解を述べていておもしろいものです。

もとは、東福寺の東南から稲荷山に至る車坂(かえり坂)と称された参道のほとりにあったようですが、東福寺の造営にあたり現在地に移されたといいます。藤原宗忠の『中右記』(天仁2年[1109]11月10日の条)及び『古今著聞集』『十訓抄』『沙石集』などの説話集に田中明神社として記録される歴史のある神社なのです。 (資料1)

狭い境内ですが、参道を軸に北側に手水舎があり、南側に社務所があります。

正面に瑞垣で区切られて社殿が見えます。

田中大神と四大神を祭っているそうです。

この田中神社の西側に、京阪電車の「鳥羽街道」駅があります 。また、田中神社の少し南が、東西の通りである 「十条通(鳥羽通)」の起点 にもなるのです。

十条通の起点となる交差点を超えて南に進むと、西側に「第二久野病院」が見えます。この病院が本町20丁目と21丁目に跨がる位置建てられています。

本町21丁目から東に約100m入った四つ辻の北側には、大木の後に門扉と石造の柵で囲まれた (あぼしんのうづか) 」(阿保塚) があります。かなり荒廃ぎみですが小円噴が町内の人々により保存されています。門扉のところに、郷土史研究家有志の方々により、2014年5月に説明文が掲示されています。以下、引用しご紹介します。

「阿保親王(792-842)は第51代平城天皇の第1皇子、桓武天皇の孫親王にあたります。弘仁元年(810)都を奈良に戻そうと企てた『薬子の変』に連座して、九州太宰府権師に左遷され、罪の許されることを祈願する毎日でした。嵯峨天皇によって京都への帰参が叶うと、願が成就したとしてこの付近に願成就寺というお寺を建立しました。東福寺塔頭の願成寺やこの近くの願成町の名前の由来となっています。明治初年まで東山区本町21丁目は阿保(安保)町と呼ばれていました。

親王の第5皇子に歌人で有名な在原業平(825-880)がいます。

親王を遠祖とする毛利家は江戸時代に親王のお墓探しが行われその結果、今の芦屋市打出の親王塚古墳が阿保親王の陵墓として制定されました。そこは宮内庁がお守りしています。その間長州藩京屋敷から留守居役がこの『お塚』にも調査に来ています。長州藩に提出された文政元年(1818)旧暦6月付、阿保山願成寺より『奉願口上覚』には、親王の御旧跡を30間(約54m)四方として『お殿様にもご通行の時には参詣ください』と記しています。」

田中神社から南に300mほどのところで、本町22丁目の東側に 「極楽寺」 があり、 浄土宗西山禅林寺派のお寺 です。

極楽寺のすぐ北にあり、東に入る道路が 、上記「阿保親王塚」と伝承される塚への通りなのですが、同時にさらに東にある「 藤原俊成の墓」に至るルートでもあります 。「藤原俊成の墓」については既にご紹介しています。

さて、 このお寺はかつての法性寺の十王堂址にあたるようです 。門前左端に立つ火袋のある石柱の寺名「金龍山極楽寺」と刻された左側裏面よりに「旧 十王堂」と併記されています。

寺号はもと深草にあった藤原基経の極楽寺の名を継いだ寺と言われています 。「京都府地誌」には「創立不分明、僧岷空、僧鳳山開基ス」と記されているとか (資料3) 。本尊阿弥陀仏は鑑真 (かんしん) 作とするそうです。「延慶年間(1308-1311)ときの住職良桂律師が、日像上人との法論に敗れて日蓮宗に改めたとき、本尊阿弥陀像とともにこの地に移ったとつたえる。」 (資料1)

本堂には他に、一説にかつての法性寺の三之橋畔にあった薬師堂(明静院)より移した遺仏と言われる半丈六(約2.6m)の薬師如来坐像(鎌倉)、十王堂に因み、十王像や地蔵菩薩像(江戸)等も安置されているそうです。かつての法性寺ゆかりの什宝を所蔵されているそうです。 (資料1)

本町通は、現在の町名では本町22丁目が南端になります。この南隣りは「深草稲荷榎木橋町」です。 この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

この本町と深草の境界で、伏見街道がかつては深草村への用水路と交差していて、 「榎橋」 が架けられていたそうです。その橋詰に榎の巨木があったことから「 榎木橋」とも書かれた のです。 それが地名「深草稲荷榎木橋町」に名を留めている ようです。

また、 この榎橋を境にして東福寺門前と稲荷村の境界となり、それは京都と伏見の分岐点にもなった そうです。 江戸時代には、橋の北詰が京都奉行所の南端、南詰から伏見奉行所の管轄でその北端となり、行政上からもボーダーラインとなっていたそうです。 (資料4,5)

南側には深草稲荷中之町、深草稲荷御前町と続きます。

現在、伏見街道の西側にはほぼ並行し南流する 疏水 があり、疏水の西側に 京阪電車「伏見稲荷駅」 があります。駅の傍を通る道路が伏見稻荷への参道で、伏見街道と交差しますが、この道が両町の境となっています。

伏見稻荷大社の境内に続く参道の眺め

そして 深草稲荷御前町にJR奈良線の「稲荷駅」 があり、まさに目の前、御前が 「伏見稲荷大社」の正面の鳥居 です。 二の鳥居 の先に 楼門 が聳えています。その背後が 稲荷山 です。

JR稻荷駅は今や外国人観光客で溢れています。京都観光の人気スポットになっています。朱色一色の建造物、狐の像、千本鳥居、蝋燭の炎のゆらめきに、エキゾチシズムを満喫しているのでしょうか。

稲荷大社はいくども訪れています。伏見稲荷大社は探訪細見としてまとめるという、このときの課題を実行して、既にご紹介をしています。細見記の記事の方もご覧いただけるとうれしいです。

(こちらにブログの拠点を移してからご紹介した探訪記の中で、伏見稲荷大社細見のまとめに対するアクセス数が一番多いところです。)

背後が稲荷山です。

坂道の参道沿いに段状に連なる築地塀の南側です。駐車場エリアになっています。ズームアップした二の鳥居から大木を挟んで南側に白壁の建物と築地塀が見えます。そこは 「東丸神社」 の西側になり、 国学の四大人の一人と言われる荷田春満の旧邸の一部が残っている場所 です。そして「東丸神社 (あずままろじんじゃ) 」は、 稲荷社祠官羽倉家に生まれた荷田春満(東丸)(1669~1736)を祀っている神社 なのです。

「伏見人形」 は深草付近の良質な粘土を利用して近世初期に案出されたようです。稲荷社参詣人相手の土産物として好まれたそうです。「狐や布袋、教訓話を人形にした饅頭喰いなどの意匠が有名である。最盛期には窯元五十余、販売店舗も十数軒にのぼったが、その技術を継承するのは現在丹嘉商店のみとなった。」 (資料5) のです。

伏見人形の由来は「丹嘉」さんのホームページをこちらからご覧ください。

一休禅師のこんな歌も説明の末尾に掲載されています。調べてみて知った歌です。

西行も牛もおやまも何もかも土に化けたる伏見街道

写真になりづらいのが稲荷駅構内にあるこの建物です。 近代化産業遺産 として保存されている 旧東海道本線のただ一つ残る建物「ランプ小屋」です。

稲荷駅を利用する観光客は多いですが、稲荷大社に目が移り、この「ランプ小屋」に関心を抱き眺める人は少ない感じです。稻荷駅をよく利用していての印象です。

摂取院

もとの寺域は稲荷御前町にあったのですが、JR稲荷駅の構内敷地に組み込まれることとなり、こちらの直違橋11丁目に移転したのです。今は伏見街道の東側、JR奈良線の踏切傍に所在します。 この踏切には「伏見街道」と名づけられています。

慶長11年(1606)に僧道無の開いた浄土宗鎮西派のお寺です (資料4) 。 山号は「光明山」。

地蔵堂の前には 「腹帯地蔵尊」の石碑 があり、堂内には京都府指定文化財で、 平安末期の作である半丈六(約2.5m)の腹帯地蔵尊坐像が安置されています。寄せ木造りの像 だそうです。

地蔵堂の前面北角に小祠が祀られ、その手間に 「常夜灯」 が建てられています。天保15年(1844)の銘が記されているそうです。

「腹帯地蔵さん」と呼ばれるのは、子宝・安産のご利益を願う人々の信仰なのでしょう。江戸時代に伊勢津藩主・藤堂和泉守 (とうどういずみのかみ) の奥方が祈願して安産のご利益があったとか、江戸幕府八代将軍・吉宗に嫁した伏見宮貞到親王の姫が懐妊されたのもこの腹帯地蔵尊のお陰だとか、伝えられています。

この「伏見街道」の踏切を南に渡ったところから、伏見街道沿いの町名が「深草直違橋○丁目」となります。 それも伏見街道沿いに、南から北に向かって上がる方向に、深草直違橋1丁目から深草直違橋11丁目と町名が付いているのです。摂取院は深草直違橋11丁目、それも北端に位置していることになります。

なぜ、こんな奇妙な町名が付いたのか。それは 伏見街道と七瀬川の交差地点の橋に町名の由来がある のです。伏見竹田の地域に向かって七瀬川が東北から西南方向に流れているために、伏見街道との交差地点で橋が斜めに架けられたそうです。そこから「直違橋」と呼ばれたことに由来すると言います。「京都府地誌」によれば「石製官橋、長三間三分、幅二間八分余」と記述されているそうです。 (資料4)

そこで、この踏切の南から 「直違橋通」 と呼ばれるようになります。

それでは深草直違橋11丁目から南に下っていきましょう。 ここからはまずこちらの地図(Mapion)をご覧いただくと便利でしょう。

深草直違橋10丁目に入ると、少し段違いにズレていますが、東西の通りがあります。 西に行けば 、現在はほんの近いところを 直違橋通と並行して疏水が流れていて 、その先に 京阪電車の「深草駅」 が近くにあります。他方、 東側の道を辿っていくと、「百丈山」と号する「石峰寺 (せきほうじ) 」に到ります。黄檗宗系ですが単立寺院です。

石峰寺の山門 です (2009年11月撮影) 。

伊藤若冲が寄寓した時期があるお寺として有名です 。特に若冲が下絵を描き、石工に作らせて寄進したという 「石仏五百羅漢像」 が有名なところです。また 若冲の墓がこの寺の墓地にあります 。

深草直違橋9丁目に入ると、西に向かって幅の広い道路となる起点の交差点があります。 「第一軍道」 です。 直違橋通と師団街道を結びます 。現在は京都府道201号中山稻荷線の一部となっています。戦前は「京都兵器支廠と京都練兵場の間を通る道路」 (資料6) だったようです。 「師団街道」 は、直違橋通(伏見街道)と平行で疏水の西側に位置する南北の道路です。

他方、 東方向への道 の南側には、これらの石標が建てられています。

「宝塔寺」に向かう道 となるのです。石峰寺の南約300mほどの場所にあります。

石峰寺が深草石峰寺山町にあり、その南隣が深草宝塔寺山町です。 宝塔寺は七面山の西南麓に位置します。深草山鶴林院と号する日蓮宗妙顕寺派のお寺です。

「七面大天女」 という石標が立つのは、 七面山頂に宝塔寺の鎮守社があり、そこに七面の吉祥天女像が祀られているのです。 宝塔寺の探訪記は既に拙ブログでご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。

深草直違橋8丁目と同7丁目の境となる東方向への道の端に「元政上人旧跡瑞光寺」への道標があります。

瑞光寺は宝塔寺のすぐ南にあり、ここも日蓮宗のお寺です。元政上人は江戸時代の詩僧として有名だったそうです。 ここは元政上人隠栖の地であり、「元政庵」という名で親しまれている ようです。ここも拙ブログで既にご紹介しています。

道澄寺

道澄寺

お寺が建て替えられて、現代感覚の建物になっています。石標がなければ見過ごしてしまいそうです。

近世には律宗寺院だったようですが、現在は浄土宗西山深草派のお寺です。

平安時代の延喜年間(901-923)に 藤原道明と橘澄清の二人が力を合わせて、この地に寺を建立したところから「道澄寺」と名づけたという由来があるそうです 。江戸時代に、既に廃絶していた道澄寺の名をとって建てられたお寺が現在に至ります。

道澄寺の創建は、奈良県五條市にある古刹真言宗栄山寺に伝わる 「栄山寺鐘」 (国宝)に延喜17年の銘文が記されていて、その記述からその鐘が道澄寺のために鋳造されたものであることがわかるのです。 (資料4,7)

また、江戸時代に出版された『拾遺都名所図会』は、道澄寺について「深草直違橋北六丁目にあり。本尊地蔵尊は行基の作にして、立像長五尺ばかり。いにしへは諸堂巍々たり。此寺の鐘は今大和国栄山寺にあり、則当寺の銘を鋳る、予が著す大和名所圖會に見へたり。此寺今律宗湛好法師これを守る」 (資料8) と記しています。江戸時代に鐘のことが既に知られていたのです。

道澄寺から数軒先の町家が現在「龍谷大学深草町家キャンパス」として利用されています。

その前あたりがT字路になっていて、直違橋通を基点とする東方向への道があります。その北角の店傍に立つのがこれら 2つの道標 です。

この東方向への道を進むと、JR奈良線の線路が見えます。踏切を渡ったところの北側に御陵があります。地名は 深草坊町 です。正しくは 「深草北陵」 と称するようですが、後深草、伏見から正親町・後陽成に至る十二帝と栄仁 (よしひと) 親王の遺骨を葬る御陵です。そこから 「深草十二帝陵」と通称される のです。

深草坊町の東隣が深草真宗院山町です。上記の瑞光寺(元政庵)からは南に約400mのところに 浄土宗西山深草派の「真宗院」 があります。鎌倉時代の宝治年間(1247-1249)に後深草天皇の帰依を得た円空上人によって創建されたお寺です。江戸時代に深草僧坊町から現在地に移り、再興されたそうです。 ここも既に拙ブログでご紹介しています。

つまり、 伏見街道の東には旧大和路(谷口道)があり、その道沿いには数多くの寺が林立している のです。

このあたりの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

深草直違橋5丁目 には、東側に 「小さき花の聖テレジア カトリック教会」 があります。

その南側が「聖母女学院」の正門です 。 聖母女学院のキャンパス は、主として深草直違橋5丁目の東隣の深草田谷町にあります。聖母女学院本館を中心にして、幼稚園から小、中・高、短大までの校舎が配置され、 一貫教育システムを備えた学校法人 です。尚、現在、幼稚園と小学校は男女共学、中学校以降は女子校となっています。ただし、京都聖母女学院短大は2017年度以降の学生募集を停止し、2018年春に閉校が決定しています。少子化の影響が反映しているようです。

聖母女学院は、1921(大正10)年にフランスから7人の修道女が来日したことから始まるそうです。 1923年、大阪市玉造に聖母女学院が創立されたことに端を発し、教育システムが拡大されていき、1949(昭和24)年に、この伏見区に姉妹校として聖母学院小学校・中学校を設立したことから、今に至るのです。 (資料10)

また、 近現代史という視点でみると、この聖母女学院の校舎となっている場所は、第二次世界大戦前は、明治42年竣工の第16師団-陸軍第16師団司令部の跡なのです 。 かつての伏見区は軍司令部と軍事施設がある地域だった のです。 京阪電車の深草駅の西側に龍谷大学のキャンパスがあります 。その南側一帯は深草西浦町で、現在は団地をはじめとする住居地になっています。 戦前は京都練兵場だった場所 です。 師団街道、第一軍道という地名がその名残の一部と言えます 。 (資料11,12) 脇道にそれました。

深草直違橋4丁目の先で名神高速道路の高架が直違橋通を横切っています。

この高速道路の近く、疏水の西側に、京阪電車の「藤森」駅があります。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東 上』 竹村俊則著 駸々堂 p56-58

2) 証空 :ウィキペディア

3) 『山州名跡誌』 巻之十二・紀伊郡

4) 『京都市の地名 日本歴史地名体系27』 平凡社

5) 『京都と京街道 街道の日本史32』 水本邦彦[編] 吉川弘文館

6) 師団街道 :ウィキペディア

7) 「栄山寺鐘銘をめぐって -道澄寺小考-」 野尻 忠氏の論文

東京大学日本史学研究室紀要 第4号 2000年3月

8) 道澄寺 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

9) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p68-84、

10) 学院案内 本学の沿革 :「学校法人 聖母女学院」

11) 『京の古道を歩く』 增田 潔著 光村推古書院 p184

12) 伏見区 :「写真で見る近代京都の歴史~GREENの部屋~」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

浄土宗西山禅林寺派総本山 永観堂禅林寺 ホームページ

浄土宗西山深草派総本山 誓願寺 ホームページ

西山浄土宗 総本山 光明寺 ホームページ

善峰寺五輪塔(三基) :「石仏と石塔!京都府」

藤原基経 :ウィキペディア

伏見稻荷大社 ホームページ

伏見人形 窯元 丹嘉 ホームページ

伏見人形 土人形のふるさと ホームページ(村上敏明氏)

深草北陵 :「陵墓探訪記」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -2 瀧尾神社・二之橋・法性寺・三之橋・東福寺の門 へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -4 直違橋通から旧伏見城下へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 伏見稲荷大社細見 -1 表参道から楼門・外拝殿へ

10回のシリーズで探訪記をまとめました。8回を伏見稲荷大社に直接関わる探訪。

最後の2回を周辺の探訪としてまとめています。麓の境内とともに、稲荷山の境内地

を巡訪しています。稲荷大社周辺にも興味深い探訪対象がいろいろあります。

観照 京都・伏見 稲荷の桜

スポット探訪 [再録] 京都・深草 歌人・藤原俊成の墓、画僧・兆殿司の墓ほか

探訪&観照 若冲徒然 -4 石峰寺 晩年の若冲と五百羅漢石像ほか その1

探訪&観照 若冲徒然 -5 [番外編] 石峰寺 本堂ほか その2

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」

2016年4月からこちらに移転し、5月にこのタイトルで10回のシリーズでご紹介しています。

続きに、藤森神社細見、西福寺、仁明天皇陵、十二帝陵、嘉祥寺(深草聖天)、瑞光寺(元政庵)

宝塔寺細見などをご紹介しています。

東福寺・南門を眺めたあと、少し南に下がると、同じ本町19丁目に 「念佛寺」 が東側にあります。 浄土宗のお寺 です。後で少し調べてみましたが、このお寺についてはよくわかりません。

この辺りからは、こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

念佛寺の南東側に、本町通からみれば少し東に奥まった位置に見える山門が 「遣迎院」 で、 浄土宗西山禅林寺派のお寺 です。山門への石段の左側に 「西山国師御終焉之地」の石標

天正13年(1585)上京区北辺町に移り、明治初年にいったん廃寺となったが、間もなく再興されたという沿革を経ているそうです。

この寺の名前は、「発遣の釈迦と来迎の弥陀の二尊を本尊として安置すること」に由来するといいます。 さらに、明治初年付近の廃寺の遺仏を移したと伝わる 高さ約2mの聖観音立像 並びに もう一体の聖観音立像 も安置されているようです。 (資料1)

善恵房証空は、法然上人の高弟の一人 で、法然臨終までの21年間その許で修学し、 西山派の開祖 となった人です。 鑑知国師という諡号 がおくられています。そこで 「西山国師」 とも称されるのでしょう。証空入滅後、 門弟が遺身を西山善峰寺北尾往生院(三鈷寺)に葬り、塔をたてて華台廟としました 。 (資料2)

西山派は西山三派と称されるように、三派に分流します。通称永観堂禅林寺を総本山とする西山禅林寺派、長岡京市所在の粟生光明寺を総本山とする西山浄土宗、誓願寺を総本山とする浄土宗西山深草派です。

脇道に逸れました。本町通を本町20丁目に進みます。

「田中神社」 があります。

朱色の鳥居と朱色の塀から連想できますが、 伏見稻荷大社の境外摂社 です。 俗に「稲荷の叔母神」 と言われてきたそうですが、江戸時代に出版された『山州名跡誌』はこの世人の言を「 是非也 (これひなり) 」と否定して、「田中ノ社と称スルハ古へ此ノ辺皆田ニシテ社其ノ田間ニ在リシ故也 (なり) (資料3) とシンプルな見解を述べていておもしろいものです。

もとは、東福寺の東南から稲荷山に至る車坂(かえり坂)と称された参道のほとりにあったようですが、東福寺の造営にあたり現在地に移されたといいます。藤原宗忠の『中右記』(天仁2年[1109]11月10日の条)及び『古今著聞集』『十訓抄』『沙石集』などの説話集に田中明神社として記録される歴史のある神社なのです。 (資料1)

狭い境内ですが、参道を軸に北側に手水舎があり、南側に社務所があります。

正面に瑞垣で区切られて社殿が見えます。

田中大神と四大神を祭っているそうです。

この田中神社の西側に、京阪電車の「鳥羽街道」駅があります 。また、田中神社の少し南が、東西の通りである 「十条通(鳥羽通)」の起点 にもなるのです。

十条通の起点となる交差点を超えて南に進むと、西側に「第二久野病院」が見えます。この病院が本町20丁目と21丁目に跨がる位置建てられています。

本町21丁目から東に約100m入った四つ辻の北側には、大木の後に門扉と石造の柵で囲まれた (あぼしんのうづか) 」(阿保塚) があります。かなり荒廃ぎみですが小円噴が町内の人々により保存されています。門扉のところに、郷土史研究家有志の方々により、2014年5月に説明文が掲示されています。以下、引用しご紹介します。

「阿保親王(792-842)は第51代平城天皇の第1皇子、桓武天皇の孫親王にあたります。弘仁元年(810)都を奈良に戻そうと企てた『薬子の変』に連座して、九州太宰府権師に左遷され、罪の許されることを祈願する毎日でした。嵯峨天皇によって京都への帰参が叶うと、願が成就したとしてこの付近に願成就寺というお寺を建立しました。東福寺塔頭の願成寺やこの近くの願成町の名前の由来となっています。明治初年まで東山区本町21丁目は阿保(安保)町と呼ばれていました。

親王の第5皇子に歌人で有名な在原業平(825-880)がいます。

親王を遠祖とする毛利家は江戸時代に親王のお墓探しが行われその結果、今の芦屋市打出の親王塚古墳が阿保親王の陵墓として制定されました。そこは宮内庁がお守りしています。その間長州藩京屋敷から留守居役がこの『お塚』にも調査に来ています。長州藩に提出された文政元年(1818)旧暦6月付、阿保山願成寺より『奉願口上覚』には、親王の御旧跡を30間(約54m)四方として『お殿様にもご通行の時には参詣ください』と記しています。」

田中神社から南に300mほどのところで、本町22丁目の東側に 「極楽寺」 があり、 浄土宗西山禅林寺派のお寺 です。

極楽寺のすぐ北にあり、東に入る道路が 、上記「阿保親王塚」と伝承される塚への通りなのですが、同時にさらに東にある「 藤原俊成の墓」に至るルートでもあります 。「藤原俊成の墓」については既にご紹介しています。

さて、 このお寺はかつての法性寺の十王堂址にあたるようです 。門前左端に立つ火袋のある石柱の寺名「金龍山極楽寺」と刻された左側裏面よりに「旧 十王堂」と併記されています。

寺号はもと深草にあった藤原基経の極楽寺の名を継いだ寺と言われています 。「京都府地誌」には「創立不分明、僧岷空、僧鳳山開基ス」と記されているとか (資料3) 。本尊阿弥陀仏は鑑真 (かんしん) 作とするそうです。「延慶年間(1308-1311)ときの住職良桂律師が、日像上人との法論に敗れて日蓮宗に改めたとき、本尊阿弥陀像とともにこの地に移ったとつたえる。」 (資料1)

本堂には他に、一説にかつての法性寺の三之橋畔にあった薬師堂(明静院)より移した遺仏と言われる半丈六(約2.6m)の薬師如来坐像(鎌倉)、十王堂に因み、十王像や地蔵菩薩像(江戸)等も安置されているそうです。かつての法性寺ゆかりの什宝を所蔵されているそうです。 (資料1)

本町通は、現在の町名では本町22丁目が南端になります。この南隣りは「深草稲荷榎木橋町」です。 この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

この本町と深草の境界で、伏見街道がかつては深草村への用水路と交差していて、 「榎橋」 が架けられていたそうです。その橋詰に榎の巨木があったことから「 榎木橋」とも書かれた のです。 それが地名「深草稲荷榎木橋町」に名を留めている ようです。

また、 この榎橋を境にして東福寺門前と稲荷村の境界となり、それは京都と伏見の分岐点にもなった そうです。 江戸時代には、橋の北詰が京都奉行所の南端、南詰から伏見奉行所の管轄でその北端となり、行政上からもボーダーラインとなっていたそうです。 (資料4,5)

南側には深草稲荷中之町、深草稲荷御前町と続きます。

現在、伏見街道の西側にはほぼ並行し南流する 疏水 があり、疏水の西側に 京阪電車「伏見稲荷駅」 があります。駅の傍を通る道路が伏見稻荷への参道で、伏見街道と交差しますが、この道が両町の境となっています。

伏見稻荷大社の境内に続く参道の眺め

そして 深草稲荷御前町にJR奈良線の「稲荷駅」 があり、まさに目の前、御前が 「伏見稲荷大社」の正面の鳥居 です。 二の鳥居 の先に 楼門 が聳えています。その背後が 稲荷山 です。

JR稻荷駅は今や外国人観光客で溢れています。京都観光の人気スポットになっています。朱色一色の建造物、狐の像、千本鳥居、蝋燭の炎のゆらめきに、エキゾチシズムを満喫しているのでしょうか。

稲荷大社はいくども訪れています。伏見稲荷大社は探訪細見としてまとめるという、このときの課題を実行して、既にご紹介をしています。細見記の記事の方もご覧いただけるとうれしいです。

(こちらにブログの拠点を移してからご紹介した探訪記の中で、伏見稲荷大社細見のまとめに対するアクセス数が一番多いところです。)

背後が稲荷山です。

坂道の参道沿いに段状に連なる築地塀の南側です。駐車場エリアになっています。ズームアップした二の鳥居から大木を挟んで南側に白壁の建物と築地塀が見えます。そこは 「東丸神社」 の西側になり、 国学の四大人の一人と言われる荷田春満の旧邸の一部が残っている場所 です。そして「東丸神社 (あずままろじんじゃ) 」は、 稲荷社祠官羽倉家に生まれた荷田春満(東丸)(1669~1736)を祀っている神社 なのです。

「伏見人形」 は深草付近の良質な粘土を利用して近世初期に案出されたようです。稲荷社参詣人相手の土産物として好まれたそうです。「狐や布袋、教訓話を人形にした饅頭喰いなどの意匠が有名である。最盛期には窯元五十余、販売店舗も十数軒にのぼったが、その技術を継承するのは現在丹嘉商店のみとなった。」 (資料5) のです。

伏見人形の由来は「丹嘉」さんのホームページをこちらからご覧ください。

一休禅師のこんな歌も説明の末尾に掲載されています。調べてみて知った歌です。

西行も牛もおやまも何もかも土に化けたる伏見街道

写真になりづらいのが稲荷駅構内にあるこの建物です。 近代化産業遺産 として保存されている 旧東海道本線のただ一つ残る建物「ランプ小屋」です。

稲荷駅を利用する観光客は多いですが、稲荷大社に目が移り、この「ランプ小屋」に関心を抱き眺める人は少ない感じです。稻荷駅をよく利用していての印象です。

摂取院

もとの寺域は稲荷御前町にあったのですが、JR稲荷駅の構内敷地に組み込まれることとなり、こちらの直違橋11丁目に移転したのです。今は伏見街道の東側、JR奈良線の踏切傍に所在します。 この踏切には「伏見街道」と名づけられています。

慶長11年(1606)に僧道無の開いた浄土宗鎮西派のお寺です (資料4) 。 山号は「光明山」。

地蔵堂の前には 「腹帯地蔵尊」の石碑 があり、堂内には京都府指定文化財で、 平安末期の作である半丈六(約2.5m)の腹帯地蔵尊坐像が安置されています。寄せ木造りの像 だそうです。

地蔵堂の前面北角に小祠が祀られ、その手間に 「常夜灯」 が建てられています。天保15年(1844)の銘が記されているそうです。

「腹帯地蔵さん」と呼ばれるのは、子宝・安産のご利益を願う人々の信仰なのでしょう。江戸時代に伊勢津藩主・藤堂和泉守 (とうどういずみのかみ) の奥方が祈願して安産のご利益があったとか、江戸幕府八代将軍・吉宗に嫁した伏見宮貞到親王の姫が懐妊されたのもこの腹帯地蔵尊のお陰だとか、伝えられています。

この「伏見街道」の踏切を南に渡ったところから、伏見街道沿いの町名が「深草直違橋○丁目」となります。 それも伏見街道沿いに、南から北に向かって上がる方向に、深草直違橋1丁目から深草直違橋11丁目と町名が付いているのです。摂取院は深草直違橋11丁目、それも北端に位置していることになります。

なぜ、こんな奇妙な町名が付いたのか。それは 伏見街道と七瀬川の交差地点の橋に町名の由来がある のです。伏見竹田の地域に向かって七瀬川が東北から西南方向に流れているために、伏見街道との交差地点で橋が斜めに架けられたそうです。そこから「直違橋」と呼ばれたことに由来すると言います。「京都府地誌」によれば「石製官橋、長三間三分、幅二間八分余」と記述されているそうです。 (資料4)

そこで、この踏切の南から 「直違橋通」 と呼ばれるようになります。

それでは深草直違橋11丁目から南に下っていきましょう。 ここからはまずこちらの地図(Mapion)をご覧いただくと便利でしょう。

深草直違橋10丁目に入ると、少し段違いにズレていますが、東西の通りがあります。 西に行けば 、現在はほんの近いところを 直違橋通と並行して疏水が流れていて 、その先に 京阪電車の「深草駅」 が近くにあります。他方、 東側の道を辿っていくと、「百丈山」と号する「石峰寺 (せきほうじ) 」に到ります。黄檗宗系ですが単立寺院です。

石峰寺の山門 です (2009年11月撮影) 。

伊藤若冲が寄寓した時期があるお寺として有名です 。特に若冲が下絵を描き、石工に作らせて寄進したという 「石仏五百羅漢像」 が有名なところです。また 若冲の墓がこの寺の墓地にあります 。

深草直違橋9丁目に入ると、西に向かって幅の広い道路となる起点の交差点があります。 「第一軍道」 です。 直違橋通と師団街道を結びます 。現在は京都府道201号中山稻荷線の一部となっています。戦前は「京都兵器支廠と京都練兵場の間を通る道路」 (資料6) だったようです。 「師団街道」 は、直違橋通(伏見街道)と平行で疏水の西側に位置する南北の道路です。

他方、 東方向への道 の南側には、これらの石標が建てられています。

「宝塔寺」に向かう道 となるのです。石峰寺の南約300mほどの場所にあります。

石峰寺が深草石峰寺山町にあり、その南隣が深草宝塔寺山町です。 宝塔寺は七面山の西南麓に位置します。深草山鶴林院と号する日蓮宗妙顕寺派のお寺です。

「七面大天女」 という石標が立つのは、 七面山頂に宝塔寺の鎮守社があり、そこに七面の吉祥天女像が祀られているのです。 宝塔寺の探訪記は既に拙ブログでご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。

深草直違橋8丁目と同7丁目の境となる東方向への道の端に「元政上人旧跡瑞光寺」への道標があります。

瑞光寺は宝塔寺のすぐ南にあり、ここも日蓮宗のお寺です。元政上人は江戸時代の詩僧として有名だったそうです。 ここは元政上人隠栖の地であり、「元政庵」という名で親しまれている ようです。ここも拙ブログで既にご紹介しています。

道澄寺

道澄寺

お寺が建て替えられて、現代感覚の建物になっています。石標がなければ見過ごしてしまいそうです。

近世には律宗寺院だったようですが、現在は浄土宗西山深草派のお寺です。

平安時代の延喜年間(901-923)に 藤原道明と橘澄清の二人が力を合わせて、この地に寺を建立したところから「道澄寺」と名づけたという由来があるそうです 。江戸時代に、既に廃絶していた道澄寺の名をとって建てられたお寺が現在に至ります。

道澄寺の創建は、奈良県五條市にある古刹真言宗栄山寺に伝わる 「栄山寺鐘」 (国宝)に延喜17年の銘文が記されていて、その記述からその鐘が道澄寺のために鋳造されたものであることがわかるのです。 (資料4,7)

また、江戸時代に出版された『拾遺都名所図会』は、道澄寺について「深草直違橋北六丁目にあり。本尊地蔵尊は行基の作にして、立像長五尺ばかり。いにしへは諸堂巍々たり。此寺の鐘は今大和国栄山寺にあり、則当寺の銘を鋳る、予が著す大和名所圖會に見へたり。此寺今律宗湛好法師これを守る」 (資料8) と記しています。江戸時代に鐘のことが既に知られていたのです。

道澄寺から数軒先の町家が現在「龍谷大学深草町家キャンパス」として利用されています。

その前あたりがT字路になっていて、直違橋通を基点とする東方向への道があります。その北角の店傍に立つのがこれら 2つの道標 です。

この東方向への道を進むと、JR奈良線の線路が見えます。踏切を渡ったところの北側に御陵があります。地名は 深草坊町 です。正しくは 「深草北陵」 と称するようですが、後深草、伏見から正親町・後陽成に至る十二帝と栄仁 (よしひと) 親王の遺骨を葬る御陵です。そこから 「深草十二帝陵」と通称される のです。

深草坊町の東隣が深草真宗院山町です。上記の瑞光寺(元政庵)からは南に約400mのところに 浄土宗西山深草派の「真宗院」 があります。鎌倉時代の宝治年間(1247-1249)に後深草天皇の帰依を得た円空上人によって創建されたお寺です。江戸時代に深草僧坊町から現在地に移り、再興されたそうです。 ここも既に拙ブログでご紹介しています。

つまり、 伏見街道の東には旧大和路(谷口道)があり、その道沿いには数多くの寺が林立している のです。

このあたりの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

深草直違橋5丁目 には、東側に 「小さき花の聖テレジア カトリック教会」 があります。

その南側が「聖母女学院」の正門です 。 聖母女学院のキャンパス は、主として深草直違橋5丁目の東隣の深草田谷町にあります。聖母女学院本館を中心にして、幼稚園から小、中・高、短大までの校舎が配置され、 一貫教育システムを備えた学校法人 です。尚、現在、幼稚園と小学校は男女共学、中学校以降は女子校となっています。ただし、京都聖母女学院短大は2017年度以降の学生募集を停止し、2018年春に閉校が決定しています。少子化の影響が反映しているようです。

聖母女学院は、1921(大正10)年にフランスから7人の修道女が来日したことから始まるそうです。 1923年、大阪市玉造に聖母女学院が創立されたことに端を発し、教育システムが拡大されていき、1949(昭和24)年に、この伏見区に姉妹校として聖母学院小学校・中学校を設立したことから、今に至るのです。 (資料10)

また、 近現代史という視点でみると、この聖母女学院の校舎となっている場所は、第二次世界大戦前は、明治42年竣工の第16師団-陸軍第16師団司令部の跡なのです 。 かつての伏見区は軍司令部と軍事施設がある地域だった のです。 京阪電車の深草駅の西側に龍谷大学のキャンパスがあります 。その南側一帯は深草西浦町で、現在は団地をはじめとする住居地になっています。 戦前は京都練兵場だった場所 です。 師団街道、第一軍道という地名がその名残の一部と言えます 。 (資料11,12) 脇道にそれました。

深草直違橋4丁目の先で名神高速道路の高架が直違橋通を横切っています。

この高速道路の近く、疏水の西側に、京阪電車の「藤森」駅があります。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東 上』 竹村俊則著 駸々堂 p56-58

2) 証空 :ウィキペディア

3) 『山州名跡誌』 巻之十二・紀伊郡

4) 『京都市の地名 日本歴史地名体系27』 平凡社

5) 『京都と京街道 街道の日本史32』 水本邦彦[編] 吉川弘文館

6) 師団街道 :ウィキペディア

7) 「栄山寺鐘銘をめぐって -道澄寺小考-」 野尻 忠氏の論文

東京大学日本史学研究室紀要 第4号 2000年3月

8) 道澄寺 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

9) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p68-84、

10) 学院案内 本学の沿革 :「学校法人 聖母女学院」

11) 『京の古道を歩く』 增田 潔著 光村推古書院 p184

12) 伏見区 :「写真で見る近代京都の歴史~GREENの部屋~」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

浄土宗西山禅林寺派総本山 永観堂禅林寺 ホームページ

浄土宗西山深草派総本山 誓願寺 ホームページ

西山浄土宗 総本山 光明寺 ホームページ

善峰寺五輪塔(三基) :「石仏と石塔!京都府」

藤原基経 :ウィキペディア

伏見稻荷大社 ホームページ

伏見人形 窯元 丹嘉 ホームページ

伏見人形 土人形のふるさと ホームページ(村上敏明氏)

深草北陵 :「陵墓探訪記」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -2 瀧尾神社・二之橋・法性寺・三之橋・東福寺の門 へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -4 直違橋通から旧伏見城下へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 伏見稲荷大社細見 -1 表参道から楼門・外拝殿へ

10回のシリーズで探訪記をまとめました。8回を伏見稲荷大社に直接関わる探訪。

最後の2回を周辺の探訪としてまとめています。麓の境内とともに、稲荷山の境内地

を巡訪しています。稲荷大社周辺にも興味深い探訪対象がいろいろあります。

観照 京都・伏見 稲荷の桜

スポット探訪 [再録] 京都・深草 歌人・藤原俊成の墓、画僧・兆殿司の墓ほか

探訪&観照 若冲徒然 -4 石峰寺 晩年の若冲と五百羅漢石像ほか その1

探訪&観照 若冲徒然 -5 [番外編] 石峰寺 本堂ほか その2

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」

2016年4月からこちらに移転し、5月にこのタイトルで10回のシリーズでご紹介しています。

続きに、藤森神社細見、西福寺、仁明天皇陵、十二帝陵、嘉祥寺(深草聖天)、瑞光寺(元政庵)

宝塔寺細見などをご紹介しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.