-

1

サイクリストはプロテインを疲労回復に役立てよう

今更なのですが、今年の夏からプロテインを使うようにしました。なぜかというと、人生修復大全という本を読んで、満腹感はたんぱく質で決まると知ったからです。人生修復大全 [ ニュー・サイエンティスト ] 楽天で購入 今まで自転車に乗っても全然痩せないことに悩んでいました。運動しても食べてしまうからです。ところがこの本を読んで解りました。「そうだ、プロテインを買ってたんぱく質の摂取量を増やそう!」そんなことを考えました。そしてプロテインを買ってみました。プロテインの疲労回復効果は抜群だった確かにたんぱく質を多く摂取すると満腹感を得られます。しかしそれだけではなく、ガッツリと自転車に乗った日の翌日の疲労が少ないのです。私は今までロードにガッツリ乗った日の翌日は疲労から調子が悪いことが多かったです。しかしプロテインを飲むようになってから、ガッツリ運動しても翌日に疲労を持ち越さないようになりました。つまり今までたんぱく質の摂取量が足りていなかったのです。だから筋肉を修復できなくて、疲労は溜まり痩せなかったのです。確かにプロテインは高いです。しかし飲んでみて、疲労感が明らかに少なくなりました。丸1日かけて走って来ても、プロテインをしっかり飲めば、翌日は疲労が残りませんし、筋肉痛にもなりません。今年の夏に江ノ島まで1日かけてサイクリングしたときも、帰宅後にプロテインをタップリ飲んだら、翌日は大した疲労がなかったです。日帰りプチ旅行として夏の江ノ島までサイクリングしかも炭水化物を多少減らしても満腹感があるので、おやつを食べる頻度も減りましたし、運動した後の食事でドカ食いすることもなくなりました。疲労回復に加えてダイエット効果で一石二鳥です。プロテインを3種類飲み比べてみたすっかりプロテインを飲む習慣が付いたのですが、安さを求めてプライベートブランドの商品なども買ってみました。最初は定番のザバスを買いました。楽天でちょうど安くなっていたからです。そのときはちょうどクーポンが使えて4,200円くらいでした。通常時はこちらのお値段のようです。ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味(980g)【sav03】【ザバス(SAVAS)】ザバスは定番なだけに美味しいですし、何よりプライベートブランドの安いプロテインと比べると、とけやすさが違います。私は最初にザバスを買い、その次からプライベートブランドのプロテインを買いました。それゆえプロテインはスプーンで簡単にとかせると思っていました。しかし現実は違いました。ザバスの次に買ったプロテインはオーケーのプロテインです。なんと約3,000円と最高クラスに安いです。色々と調べたところ、一番コストパフォーマンスが高いプロテインはオーケーとマツキヨみたいです。オーケーのプロテインは味は普通と言ったところですが、とてもとけにくくてだまになりやすいです。安いけどちょっと飲みづらいのが難点です。また味が豊富な、それこそ何種類あるか解らないザバスと違って、オーケーはココア味1種類しかありません。コストパフォーマンス重視と言っていいです。ちなみにオーケーのプロテインはアルプロンというメーカーが作っています。アルプロンのプロテインだと3,800円するようです。ALPRON WPI プレーン(900g)【アルプロン】最後にサンドラッグのプロテインを紹介します。サンドラッグのプライベートブランドのプロテインは、3,800円程度です。ザバスよりは実売価格が1,000円安いですし、味も4種類くらいあります。紅茶、チョコ、グレープフルーツ、ミックスベリーです。私が買ったのはミックスベリー味です。味はベリー味のガムが近いと思います。とけやすさはオーケーより断然良くて、だまになりにくいです。チョコ味と比べるとちょっと抵抗のある味ですね。慣れるしかありません。好き嫌いが分かれそうです。次はグレープフルーツ味を買ってみたいところです。どころでオーケーよりお値段の高いサンドラッグのプロテインを買った理由は、割引券と楽天ポイントです。サンドラッグでは楽天ポイントを使えます。そこで貯まった楽天ポイントで安く買おうと思ったのです。またサンドラッグでは店舗によるかもしれませんが、たまに15%割引券を配っています。私はこの割引券を楽天ポイントを合わせて浸かって1,300円で買いました。割引券があるときや楽天ポイントが貯まっているときは、サンドラッグのプロテインを買おうと思います。安さと味のバリエーションならマツキヨ会社のサイクリング部の人に聞いたら、マツキヨのプロテインを使っていると言っていました。マツキヨのプロテインは調べた限りでは、オーケーと並んで最も安いです。約3,000円です。しかも味も4種類あります。ココア、ヨーグルト、フルーツミックス、ストロベリーです。ただしストロベリーだけホエイプロテインではなくソイプロテインです。私はヨーグルト味が何となく気になります。matsukiyo LAB ホエイプロテイン100 ヨーグルト味 1000g【point】サンドラッグのプロテインを飲み終わって、楽天ポイントが貯まっていなかったら、マツキヨのプロテインを買ってみようと思います。終わりにプロテインを3種類飲んだ上に、プロテインについていくつか調べてみたことを書いてみました。何と言っても翌日の疲労感の少なさや、ドカ食いを抑えられることはサイクリストにとって嬉しいのではないでしょうか?プロテインを使う価値は確実にあります。自転車で長時間運動した分のたんぱく質を食事で補うのは大変でしょう。なにせ食欲が底なしになってドカ食いしてしまいますので、食費も大変です。しかしプロテインを使えばそんな心配は要りません。私はロードにガッツリ乗った後は、プロテインを2杯飲んでいます。これで食事量も普段よりちょっと多いくらいにできますし、翌日は疲労が全然ありません。あなたがもしまだプロテインを使っていないのなら、サイクリング後の疲労回復にプロテインを活用してみてください。

2024.10.15

閲覧総数 2900

-

2

CARRERA VELENO EVOのインプレ|ガッチガチに硬いが走りが楽しい

アクセス数を記録しているのですが、風景写真よりも機材インプレの方が圧倒的にアクセス数が多いです。というわけで手持ちの機材についてインプレを書こうと思います。まずはロードからですね。私が使っているのはCARRERAのVELENO EVO 2015年モデルです。ちなみに前回、CARRERAというブランドについて書いています。万人向けではないが個性があるCARRERAというブランド 悩んだ末に最終的にはVELENOを選択元々はORBEAのONIXに乗っていたのですが、落車して壊してしまいました。そこで次のフレームを検討しているときに、CARRERAが安くなったことを知りました。当時は結婚式もあったので、そんなに高いものを買える余裕はないため、フレーム価格で20万円前後までで考えました。そうなるとVELENOかNitro-SL(今はER-01にモデルチェンジしています)になります。その前に乗っていたORBEAのONIXが1300g程度、その更に前はアルミ+カーボンバックで1300g程度のフレームで、VELENOの950gという重量には抵抗がありました。私が自転車を始めた頃はアルミ全盛期で、指で押して凹み、日常的には使用しないでくださいという注意書きがある超軽量フレームがありました。その重量が900gくらいでした。それもあって950gというフレーム重量には抵抗があり、巷でよく言われるように落車したら壊れるのではないか?という心配がありました。輪行しても大丈夫だろうか?と気になったものです。一方でVELENOより3万円安いNitro-SLは約1300gと安心感がありそうです。でもせっかくなら予算の範囲内で一番いいものを買った方がいいのではないかと思いました。ネットや雑誌でインプレを探して見ると、どうやらVELENOの方が圧倒的にレーシーで走りは良いらしいことが解りました。輸入代理店の試乗会に行ってみて、輸入代理店の人に聞いても、Nitro-SLよりも絶対にVELENOを選んだ方がいいと言われました。3万円の差を遥かに上回る性能差があるとのことでした。試乗してみてもVELENOはいい感じでした。そのときの記事はこちらにあります。ダイナソア2015年モデル展示会で10台試乗!まぁ技術も進化したし、昔の超軽量アルミとカーボンでは事情も違うだろうということでVELENOに決めました。実際に乗って見ると試乗時より遥かに硬かったそして購入した日に自走して帰りました。すると試乗時とは比べ物にならないくらいフレームが硬かったです。ORBEAのONIXではアウターを3~4時間くらいはガンガン踏んでいたのに、VELENOではインナーで一時間半走っただけで筋肉痛になってしまいました。とにかくガチガチに硬いフレームです。そんなバカなというレベルの硬さです。他の車種ならアウターを軽々踏める脚力があっても、インナーも踏めないなんて…ヒルクライムのタイムもかなり落ちました。フレームが硬すぎて踏めないのです。だから遅くなりました。一方で、ORBEAのONIXではダンシング時にたわみを感じたShimanoのRS-80がVELENOでは良い感じです。むしろ硬いホイールでは走れたものではありません。でも硬いだけに負荷を掛ければ加速感はとてもいいです。ところでなぜ試乗車と剛性が違うのかですが、おそらくサイズの問題です。試乗車のサイズはSやMで、私の身長では適性サイズがLになります。身長があるほど筋肉量が多く、出力が高くなるため、大きいサイズの方が剛性が高く設定されているのだと思います。乗り心地は悪いが全体的に見るとスペックは高いところで硬い硬い言ってますけど、他についてはどうなんだ?というところを書きます。直進安定性は非常に高く、ハンドリングもスパッと切れて素早く曲がれます。慣れてくると少ない力でペースを維持できるため、巡航も楽です。乗り心地は悪いです。カーボンとしてはかなり悪い方だと思いますが、フルアルミよりはマシです。というわけで慣れると万能に優秀です。頑張って足をガンガン鍛えましょう。加速、ハンドリングともに素早いと、いかにもレーシングモデルという感じで楽しいものです。CARRERAというブランドの味付けがそういうものなのでしょう。ちなみに乗り心地の悪さはチューブレスタイヤを使うと解決できます。そうするともはや乗り手の脚力しか問題がありません。丈夫さに関しても問題なしところでVELENOは950gと結構軽いですが、デリケートさは特に考えなくてよいです。10回以上は輪行に使っていますし、2回くらいは立てかけておいたら倒れてガッシャーン!という音を立てたという事態に遭遇しています。自転車全般に言えると思いますが、バテッドの薄いところをピンポイントで直撃しなければ壊れる心配は大きくないでしょう。最近は細くて薄いシートステーのフレームが増えているので、シートステーをぶつけてしまうと壊れてしまうでしょうね。カーボンだから耐久性が心配なんてことはVELENOに関しては気にする必要はありません。

2020.12.05

閲覧総数 2964

-

3

10年ぶりに自転車のライト(CATEYE AMPP300)を購入したらUSBバッテリーになっていた

10年くらい前に買ったライトが壊れてしまったので、新しいライトを買いに行ってきました。CAY EYEのAMPP300という商品です。AMPP300 | 製品情報 | CATEYE(キャットアイ)久々にライトを調べていて気付いたのですが、最近のライトはバッテリーなのですね。しかもUSB充電ときたものです。もはや自転車のライトも電池の時代じゃないのですね。でも電池よりバッテリーの方がコスパは良さそうです。デジカメも10年くらい前にはバッテリーになっており、電池より電池切れが起きにくくなって、使い勝手がとても向上しました。それがきっかけでデジカメを頻繁に使うようになりました。ということは自転車のライトもたまに電池を交換したり、充電電池を充電し直したりということをせずとも、バッテリーのおかげで長持ちしてくれるのですね。とても期待できます。早速充電して点灯してみました。10年前のライトと比べると、ちょっと小さいサイズにも関わらずとても明るいです。眩しいくらいです。技術は進化しますし、製品も進化しますね。これで夜にお買い物に行くのが楽しくなりそうです。

2022.11.03

閲覧総数 1830

-

4

調布飛行場で飛行機やヘリの写真を撮影!撮影ポイントも解説

たまには飛行機の写真も撮りたいと思っていました。しかし空港まで行くのも面倒ですし、中々撮れずにいました。そんな中、サイクリング先を探していたら調布飛行場を見つけました。調布飛行場は小型機のための空港で、主に離島向けの飛行機が離着陸する飛行場です。https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/rito/tmg-airport/chofu/なんと1日に70回くらい飛行が行われているそうです。小さいながらも凄いですね。また自家用機も1日3回くらい飛行するそうです。個人所有の飛行機にここから乗る人がいるんですね。https://www.facebook.com/chofu.aerodrome/うちからそんなに遠くないですし、サイクリングがてら写真を撮りに行くのにちょうど良さそうと思いました。そして天気がいい休日がやってきたので、行ってみました。撮影ポイントは武蔵野の森公園の北側がおススメ調布飛行場で飛行機を撮るなら、私としては武蔵野の森公園の北側がおススメです。ちょうど池の南のカーブから直線に変わって石垣がある辺りです。Google Mapsのリンクを貼ります。https://maps.app.goo.gl/6j8rwSm9xyw83dNVA飛行機を撮る以上、気になるのはどこからなら見えるのか?と、離着陸時は滑走路をどちら向きに走るのか?です。調布飛行場にはこんな風に柵があります。武蔵野の森公園の上記の場所なら、柵が邪魔と言えば邪魔なのですが、見えなくはないです。平地からだと柵がかなり邪魔になるので、丘に登った方がいいです。調布飛行場の離着陸は15分か30分に1回この日は2時間半ほど粘って写真撮影をしてみました。そこで解ったことは、調布飛行場では大体15分か30分に1回、離陸か着陸が行われるということです。そんなわけで粘って離陸も着陸も4回ずつ撮ってみました。ここでは1回分だけ掲載します。まずは着陸の写真です。続いて離陸の瞬間です。調布飛行場にはヘリも止まる調布飛行場にはヘリも止まります。この日は偶然ヘリが着陸する様子を撮れました。ボディーのカラーリングがとってもレーシングカーっぽいヘリを撮れました。何のためのヘリかは解りませんが、飛行機だけでなくヘリも撮れたことはラッキーだったでしょう。このヘリは11:49にやってきました。2時間半粘ってヘリは1台だけ着陸のみだったので、飛行機と比べてかなり少ないようです。調布飛行場で撮影するなら望遠レンズが必須調布飛行場で撮影するなら、スマホよりもデジカメを使った方がいいです。一眼レフに望遠レンズを付けるか、望遠対応レンズが付いたデジカメを使った方がいいです。光学ズームで10倍以上は必要なので、スマホではまともな写真が撮れません。スマホのカメラは画素数こそ高いですが、構造的にも用途としても近距離のものを撮ることが前提になっています。デジタルズームしかできないため、ズームすると画質が荒くなってしまいます。飛行機の撮影はやはり光学ズームが使えるデジカメがいいです。スマホ全盛時代でもデジカメを使うメリットは、遠距離での撮影にあります。最近は望遠対応のネオ一眼と呼ばれる、望遠まで対応可能なレンズが付いたデジカメもあります。一眼レフよりは価格が安いですが、レンズ交換はできません。https://goopass.jp/magazine/bridge-camera/一眼レフがハイエンドモデルならネオ一眼はミドルグレードと言ったところでしょう。コンパクトデジカメはエントリーモデルですね。私はNikonのD5500を使っています。今では型落ち品ですが、入門用の一眼レフで、近距離用の広角レンズと望遠レンズの2種類が付属していました。【中古】【1年保証】【美品】Nikon D5500 18-55mm VR II 55-300mm VR ダブルズームキット ブラック 楽天で購入 今回はNikon D5500の望遠レンズで撮影しています。さすがに望遠レンズなら十分に撮れていると思います。これでも最大値の300mmで撮影しています。離陸した飛行機を真下から撮るときは200mmくらいがよかったです。よって200~400mmくらいのレンズがいいですね。調布飛行場で飛行機を撮影するコツ私が実際に調布飛行場で飛行機を撮影してみて感じたコツも書いておきます。飛行機が離着陸するときはエンジン音で解ります。着陸時はどこからともなく破裂したような大きな音がしてきますので、滑走路の方を見ます。すると飛行機が着陸してきます。ちなみに着陸の写真はそれほど難しくなかったです。着陸のタイミングにさえ気づければOKです。撮影が難しいのは離陸です。離陸するときは勿論滑走路に向かうのですが、まずエンジン音で解ります。そして飛行機は大きいので、遠目に裸眼でも動いていることが確認できます。駐車場のようなスペースに止まっていた飛行機が移動を始めたら、離陸準備したと捉えてよいでしょう。5分くらいすれば滑走路に行きます。そして離陸時は滑走路の最初の方で離陸します。日本エアロテックと書かれた倉庫のような建物を過ぎた辺りで離陸します。Google Mapsで見た限りは400m程度ですね。本当にすぐに離陸してしまうので驚きです。離陸した後は徐々に頭上に行くのですが、このときはズームを落とした方がいいです。大きすぎて全体が写らなくなってしまいます。具体的にはこの写真のように、被写体が収まらなくてはみ出してしまいます。また離陸後は一気に頭上を通り過ぎていくため、連写した方がいいです。相手は飛行機ですので、綺麗に撮ろうとすると、あっという間に遠くに行ってしまいます。終わりに今回は初めて飛行機を撮ってみました。思ったより難しくて2時間半も粘ってしまいましたが、何とか満足いく写真が撮れました。またヘリの写真も撮れました。そして撮りながら悩んだことを書き出してみました。飛行機の写真を撮りたい方や、調布飛行場で写真を撮ってみたいと考えている方の参考になれば幸いです。

2024.11.10

閲覧総数 552

-

5

チューブレスタイヤにチューブを入れる際の注意点

先日チューブレスタイヤに釘が刺さってパンクしました。チューブレスタイヤがパンクしたのでチューブを入れて帰ってきた釘が太かったので修理は諦めて、チューブを入れてクリンチャーとして使うことにしました。さすがに2ヶ月しか使っていないチューブレスタイヤを捨てるのはもったいないですし。そんなわけでチューブを入れてみたのですが、気を付けることがあったのでブログに残しておきます。ちなみにタイヤはIRCのFORMULA PROです。チューブレスレディではなく完全なチューブレスです。チューブレスレディの場合はシーラントを除いてからチューブを入れてください。【期間限定クーポン配布中!6/30 0:00〜7/1 23:59】【メール便送料無料】 自転車 タイヤ IRC Fomula PRO RBCC TL フォーミュラ プロ チューブレス アールビーシーシー ‥ 楽天で購入 まずはチューブレスタイヤを外します。そして穴の裏側からパッチを貼ります。裏側にパッチを貼る理由はチューブが傷まないようにするためです。念には念を入れておきます。そしたらタイヤを嵌めてチューブを入れます。ここまでは普通のクリンチャーと同じですね。そしてここからがチューブレスの要注意点です。ビードを上げないといけないのです。ビードを上げる理由は、チューブレスとして使う場合は空気が漏れないようにするためです。しかしクリンチャーとして使う場合はリムが振れないようにするためです。実は釘が刺さってパンクしてチューブを入れて帰ってきた日は、帰り道でブレーキをかけたときにたまに振動しました。よく見たらリムが3~4mmくらい横に振れていました。リムの振れの許容範囲は2mmと言われています。許容範囲を超える振れのため、ブレーキで振動するなど不都合が起きたのでしょう。使い続ければ他にも不都合が出てくるかもしれません。チューブレスタイヤのビードは空気漏れを防ぐために丈夫に作られています。それゆえビードが上がっている箇所に大きな力がかかり、上がっていない箇所があまり力がかからないのでしょう。ホイールの振れ取りをしたことがある方はご存じでしょうけど、外側に振れているときは反対側のテンションを上げることで内側に引っ張ります。要するに横振れは左右のテンションのバランスの崩れから起きるのです。こう考えると、ビードが上がっている箇所は内側に強い力がかかり、ビードが上がっていない箇所は力があまりかかっていないから、その相対的な差で外側に大きく振れる箇所が出てくると考えられます。ちなみにこのときはギア側のビードはそのままだったので上がった状態で、ギアがない側のビードを外してチューブを入れました。よってビードが上がり切っていない箇所があったのはギアがない側でした。横振れが出ていたのもこちら。よってチューブレスタイヤにチューブを入れてクリンチャーとして使う場合でも、空気を入れる前に石鹸水をタイヤとリムの間に流し込み、ビードが上がるようにする必要があります。これって出先でパンクしたときにはできないなぁと感じました。水でビードが上がったという話を聞いたことがありますが、水だけでは難しいです。出先ではビードワックスが必要ですね。とにもかくにも、また1つ学びました。次はパンクしにくい走り方を学ぼうと思います。

2025.07.05

閲覧総数 826

-

6

下請けから元請に転職して感じたこと

最近、twitter上で前いた会社の人たちが炎上プロジェクトに巻き込まれているのを見て、下請けから元請に転職して感じたことを書いてみました。まぁ、私は下請けのドカタ気質の会社に将来性を感じなくて、これからはコンサルだと思って転職したのですが......やはり下請けは理不尽な目に合っているようです。いや、元請がちゃんとすれば下請けが理不尽な目にあわなくて済むし、下請けなしで元請は成り立たない(人手とか技術で)。でも、IT業界なんかは下請けをやすく使って儲けるという考えが横行しています。以下、twitterから抜粋。最初から元請に勤めている人は元請がいかに恵まれているかをしらずにそれを普通と思っている。下請けでは、元請は沢山金もらえていいなんてセリフをよく聞いた。下請けからは元請のいいところばかりが見えてしまうんだなって思った。新人研修でも元請は美味しいみたいなことやってたし。元請はなんでもかんでも自分たちで決めなきゃならない。お客さんのビジネスも自分たちの仕事も自分たちで決める。出来なければ徹夜休日返上をタダ働きでやってでも何とかしなければならない。ここを見ずにお金沢山もらえるなどと言ってはいけない。結局のところ、元請→ハイリスクハイリターン、下請け→ローリスクローリターンなのかなと思う。どっちも長短ある。だけど、前の会社の人が炎上プロジェクトで大変な目にあっているとTL上で見ると、自分たちで何でも決められる環境というのを活かさないといけないと感じる。でも、最初から元請に勤めているとそういう感覚が持てないことも多いらしい。結局人間って、自分の組織の悪いところ、よその組織のいいところばかりが目に付く。でもそれはご都合主義な発想。前いた下請けの会社は、仕事はよその会社に与えてもらうもの、お手伝いさせて頂いて金を貰うという考えだった。今の元請会社は仕事は自分たちで作るもの、お客さんにコンサルやソリューションを提案して取るものという考え方。私にはこっちの方が合う。元請ならいいんじゃない。誰もが知っている日本を代表する有名企業やグローバルコンサルファームと競えないと脱落する。有名企業の国際戦略をサポートする。まさかそんなヤヴァイ世界だとは予想だにしなかった......( ̄□ ̄;)!!結局のところ、IT業界では下請けの会社にビジネス上の決定権というものはなく、延々と炎上プロジェクトをやって、最新技術や方法論の勉強も出来ず、延々と地獄のようにヴォリュームばかりの単純作業の繰り返し。私もかつてはそういう状況の中にいました。自分は元請に転職して何でもかんでもやりたい放題できる状況にいる。それを活かさなくてどうするんだろう?ってわけで、色々と会社の業績を伸ばす戦略を練る。とまぁ、好き勝手やれて誰にも指図されない、っていうか自分たちが顧客や下請けに働きかけていかないと仕事が回らないという状況は大変でもあり、やりがいもあるものです。......やりがいがあるって部長に言ったら「いいこと聞いたから録音しとこう」と言われました。f(^_^;)人気ブログランキング参加中!

2011.02.19

閲覧総数 10436

-

7

チューブレスホイールWH-RS500のバルブを交換

今日はチューブレスホイール(Shimano WH-RS500)のバルブを交換しました。空気の抜けが速く3日で空になるバルブの先が曲がっている状態でだましだまし使っていました。おそらく去年の秋にタイヤを交換したときに、空気を入れる際にしくじって力み過ぎたのだと思います。それ以来空気の抜けが速くなったのですが、冬からあまりロードに乗らない生活をしていたので、不便さを感じていませんでした。冬からはもっぱら夫婦でサイクリングしており、MTB中心に乗っていて、一人でロードで走りに行く機会が減っていました。たまにしかロードに乗らないから、空気が抜けていても当然だったのですね。しかし最近になって運動不足解消のために頻繁にロードで一人で走りに行くことにしています。そしたら空気の抜けが速いのは不便だなぁと(^_^;)チューブレスホイールのバルブは単体で売られているワイズロードに行ったらシマノ純正のバルブが1,000円ほどで売られていました。シマノホイールはリアがオフセットリムなので、バルブもフロント用とリア用で違います。買うときは気を付けてください。シマノ以外にも2~3種類くらい2,000~3,000円のバルブがありました。まぁシマノで十分ですね。交換作業まずはタイヤを押してリムの中央に落とします。空気を完全に抜いてからちょっと強めにタイヤを押すと、パコンという音がしてタイヤがリムの中央部に落ちます。そしたらタイヤのバルブ部分を持ち上げて、古い方のバルブを引っこ抜きます。そして新しいバルブを差し込みます。チューブレスタイヤははめるのがとてつもなく大変なため、できるだけタイヤを外さずに作業をしたかったのです。上手いことタイヤを外さずにバルブを交換できました。しかし残念ながらもう一度ビードを上げる必要があります。なので次は石鹸水を用意します。タイヤとリムの隙間にまんべんなく石鹸水を塗り込んでいきます。両サイドに石鹸水を塗り込んだら、フロアポンプで空気を入れます。ロケット花火でもつけたのか?ってくらい耳に響く音量でパキパキという音が鳴って空気が入っていきます。久々に聞くととてもうるさいですね(^_^;)後はタイヤに着いた石鹸水を吹いて終了です。うん、新品のバルブは綺麗でいいですね。後は翌日に空気が抜けていなければOKです。タイヤは大丈夫だと思うのですが、バルブ交換にしくじっていて、またしても空気の抜けが速かったらショックですね。チューブレスタイヤのレビューも書いています。チューブレスタイヤとRS500のインプレ

2020.05.16

閲覧総数 4199

-

8

折りたたみ自転車の輪行はとても簡単!電車旅を満喫しよう

初めて折りたたみ自転車で輪行してみました。車種はDAHONのSPEED D8です。とても簡単に輪行できて、輪行時には手が汚れることもありませんでした。ロードバイクやMTB、クロスバイクよりもコンパクトですので、電車での置き場所も省スペースでした。今回は折りたたみ自転車で輪行して電車旅をする簡単さやメリットについて書いてみます。折りたたみ自転車の輪行はとても簡単折りたたみ自転車は言うまでもなく簡単に折りたためる自転車です。使ったことがない方のために説明しておくと、4ステップ、2~3分で折りたためます。やる作業はDAHONの場合ですと、ペダルをたたむ、ハンドルの向きを変える、ステムを折りたたむ(なんと縦の長い棒がステムなのです)、フレームを折りたたむという順番です。これだけですので、慣れればすぐにできます。ということは輪行もとても簡単だということです。ロードバイクやMTBの輪行では、たたむのに10分くらいかかります。チェーンが外れることもあり、そうなると手が汚れてしまいます。これが悩ましかったりします。折りたたみ自転車は電車旅をしやすいロードバイクやMTBで輪行するとスペースを取るので、電車内での置き場所も困ります。私はよく一番端の車両を選び、壁の前に起きます。しかし折りたたみ自転車なら置き場所が省スペースになります。ロードバイクやMTBと比べれば3分の2程度のスペースです。これが電車においてはかなり利くのです。もちろん迷惑になりやすいので、端の車両を選び必要はあります。しかし実は輪行袋に入れた折りたたみ自転車は、座席の横の壁と長さがそれほど変わらなかったりもするのです。これが端の車両に乗れなかったときに意外と便利でした。輪行袋に入れるのが簡単なだけでなく、電車内でも省スペースとあって、折りたたみ自転車での電車旅は意外と快適でした。でもスーツケースよりは場所を取ります。折りたたみ自転車が取るスペースはベビーカーくらいですね。折りたたみ自転車での観光は移動も簡単目的地に到着してからも、折りたたみ自転車なら2~3分で組み立てられます。すぐに走り出せることはとても便利です。さらには街で観光するにしても、ロードバイクだと走りづらさや置き場所の悩みもあります。折りたたみ自転車ならスタンドも普通についているので、普通の駐輪場に止められます。徒歩よりも全然速く移動できるので、観光もしやすいです。バスを長い時間待つこともありません。さらにはホテルでも省スペースですし、輪行袋に入れてホテルの部屋に持ち込むのも簡単です。ホテルの部屋に自転車をそのまま持ち込むことは、サイクリングイベントが盛んな地域でなければ難しいです。サイクリングで町おこしをしている地域限定ですね。かといってホテルの駐輪場には盗難が怖くて置けません。だから折りたたみ自転車だとホテルでの宿泊でも、部屋に持ち込むのがとても簡単なのです。ちなみに私は毎年のように宿泊を伴う輪行旅をしているのですが、いつも楽天トラベルを使っています。楽天ユーザーとしてはポイントが沢山ついてお得なのです。終わりに今回は折りたたみ自転車で輪行して電車旅をしてみて実感したことを書いてみました。既にロードバイクやクロスバイクを持っている方でも、たまには観光しながらのんびりサイクリングしてみたいという場合に折りたたみ自転車が役立つかもしれません。折りたたみ自転車に興味がある方や、自転車で電車旅をすることに関心がある方、折りたたみ自転車について調べている方にも、今回の記事が参考になれば幸いです。私が使っているのはDAHONのSPEED D8ですが、今はSPEED Falcoだけのようです。価格帯は同じなので、スペックも同程度でしょう。カラーも豊富ですので、選ぶ楽しみもありますよ。ダホン 2024年モデル SPEED FALCO (スピードファルコ) DAHON楽天で購入DAHONのSPEED D8についてのインプレも書いていますので、是非読んでみてください。DAHON SPEED D8のインプレ|快適な輪行ツーリング用折り畳み自転車

2024.11.25

閲覧総数 868

-

9

モンベルのシャイデックを借りてみなとみらいサイクリング

4連休ということもあって、みなとみらいにサイクリングに行ってきました。今回は輪行ではなく、モンベルでオリジナルブランドのシャイデックをレンタルしてみました。スポーツサイクルレンタル モンベル リーフみなとみらい店今回はシャイデックのアルミロードを借りてみました。乗ってみた感想としては、「軽くて柔らかい」です。コンパクトドライブに後ろは11か12~34Tくらいです。登り向けに軽いギアが選択されているわけですね。フレームは今では珍しいくらい細いアルミフレームです。アルミフレーム登場当初のような細さではないでしょうか?細いだけあって足への反発は少なく、長距離は楽そうです。しかしフルアルミフレームなので路面からの振動はガツガツと来ます。平地はそこそこスピードが出ると感じました。もっとも推定25km/hくらいしか出していませんが、これくらいはロードとして当然のように出るわけですね。30km/hくらいはすぐ出るでしょう。登りについてはホームページの解説では力を入れているようです。しかしフレームの剛性が低めの設定なので、登りでの反応は鈍いです。軽いギアがついていて、足への反発が軽いため、初心者が楽に登ることはできます。速く登ることには向いていないと感じました。そういうものじゃないわけですけどね。さてさてインプレはここまでとし、海を眺めてきました。曇り空でどんよりしているとはいえ、梅雨で走りにいけなかったので、久々の海は良かったです。

2020.07.25

閲覧総数 9634

-

-

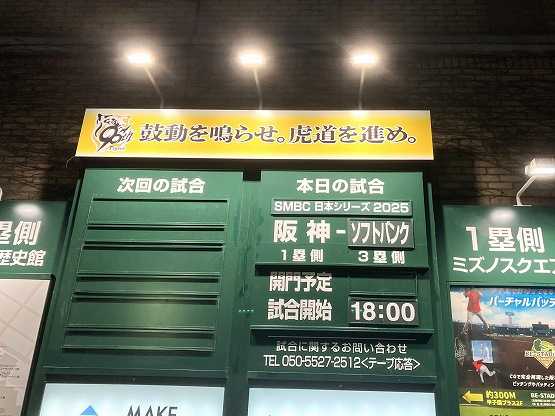

- 阪神タイガース

- 10/30 日本シリーズ第5戦~阪神vs…

- (2025-11-04 19:23:32)

-

-

-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…

- ★南月山に雪★

- (2025-10-29 17:07:47)

-

-

-

- GOLF、ゴルフ、そしてgolf

- 二日連続のゴルフ

- (2025-11-14 10:48:35)

-