-

1

40KG6A OTLアンプ

新藤ラボラトリーのプリアンプCLARET KITのレストアが完了した。引っぱり出した測定器類をロッカーに片づける前に、常用機であるOTLアンプのACバランス調整をした。このアンプは宮崎良三郎氏の回路のデッドコピー。構成は差動2段(直結)+ SEPP OTL、宮崎氏式の帰還型打消し回路。完全なACバランスを、歪率計がなくてもとれる。この打消し回路の利点、注意点、調整方法は、宮崎氏の記事よりもMJ誌1993年4月号の森川氏の製作記事に判りやすく解説されている。宮崎氏のOTL研究シリーズは上級者向けで、製作面での記述が少なかった。見かねた? 森川氏が実践派の為に、久々に筆をとったのではないかと勝手に想像している。ありがたいことである。40KG6Aのヒーターは、MJ誌94年12月号で金田明彦氏が提示された方法での点火。家のAC電源では下の画像の数値になった。下の画像、中央の銀色がEPCOS/TDK製ポリプロピレン・コンデンサ(@\2,300-)。マイナス出力端子とケミコンは銅ブスバーで連結させている。

2021.07.04

閲覧総数 892

-

2

1619

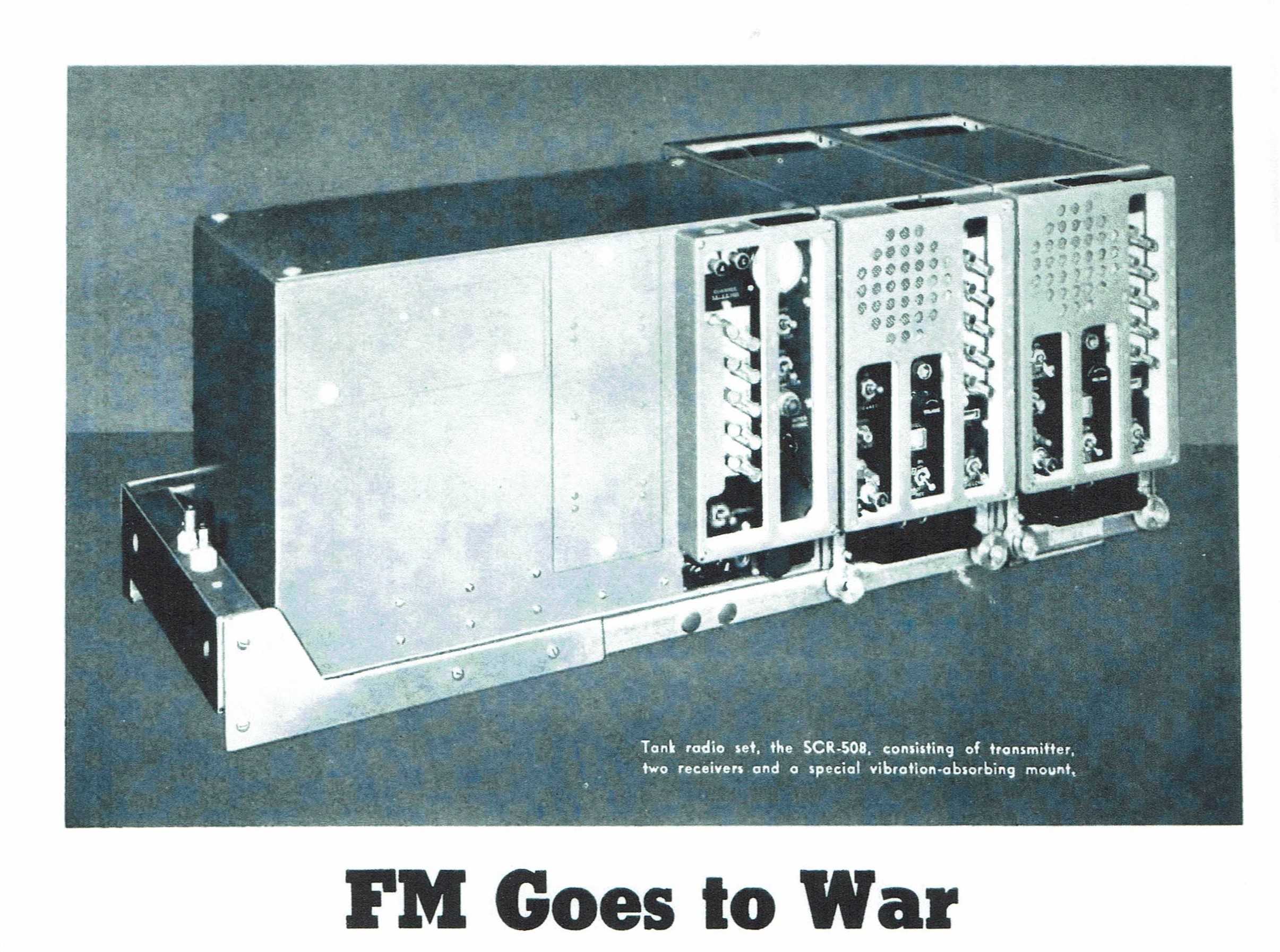

SCR-508:米陸軍 M4シャーマン戦車などの装甲車両用 通信セットHF帯(20~27.9MHz) の FM(F3E)M4だと、砲塔内の後部に設置されている。写真のセットは、左側: BC-604送信器、右側: BC-603受信器x2 (WE社冊子:OSCILLATOR '44 9月号)「この通信セットは、ベル研究所の技術者による ”新機軸” であり、US.ARMY SIGNAL CORPS の支援を受けて設計・開発され、ウェスタン・エレクトリックにより製造された」と、写真の出典元の冊子に記述されている。下のブロック・ダイヤグラムは、送信器 BC-604の TECHNICAL MANUAL からの抜粋。発振器から 3逓倍器までのプロセスにおける真空管7本、全て 1619 を使用。七変化だ。終段の電力増幅1本のみが、807の直熱バージョンである 1624 となっている。内部の部品密度も合わせ見ると、BC-604の開発は 1619 の存在が前提の様にも見える。このあたりが、真空管1619 の 「WEが設計もしくは設計関与」説の出処なのか?いずれにしても 音の良い真空管で、プッシュプルで使うとキレキレの音が出てくる。AB2動作でステレオ構成のアンプを作りたいのだが、適当な電源トランスを見つけられていない。KEN-RAD製の箱左2本RCA製、右1本KEN-RAD製

2022.11.09

閲覧総数 442

-

3

自作アンプ文字入れ(2)

製作中のアンプは自分用ではなく友人用の物だ。各スイッチ、端子類は機能表示の文字入れをする必要がある。入れないと使いづらいだろう。ネット情報を参考にして・インレタ・透明ラベルシートに印刷して貼り付ける方法・パネルとアクリル板の間に印刷したシートを挟み込むの方法を組み合わせる事にした。ラベルシートはツヤあり、なしの2種類を購入し試行。ツヤなしの方がアルミ板になじんで目立たない。印刷したラベルシートの文字を切り出すのではなく、アルミパネル全体に貼ってみた。今回は貼りつけたが、OHPシートに印刷したものを挟むだけでもいいかもしれない。下の画像は、楽天にも出店されている「はざい屋」さんにデータを送って加工して頂いた物。3mm厚アクリル板のガラス色。この程度の加工だと材料費、送料込でキャストだと¥8K台、押し出しで¥4K台。決済して4日で届いた。フロントパネル完成

2022.03.06

閲覧総数 1533

-

4

ビクタースピーカー SX-9, SX-7

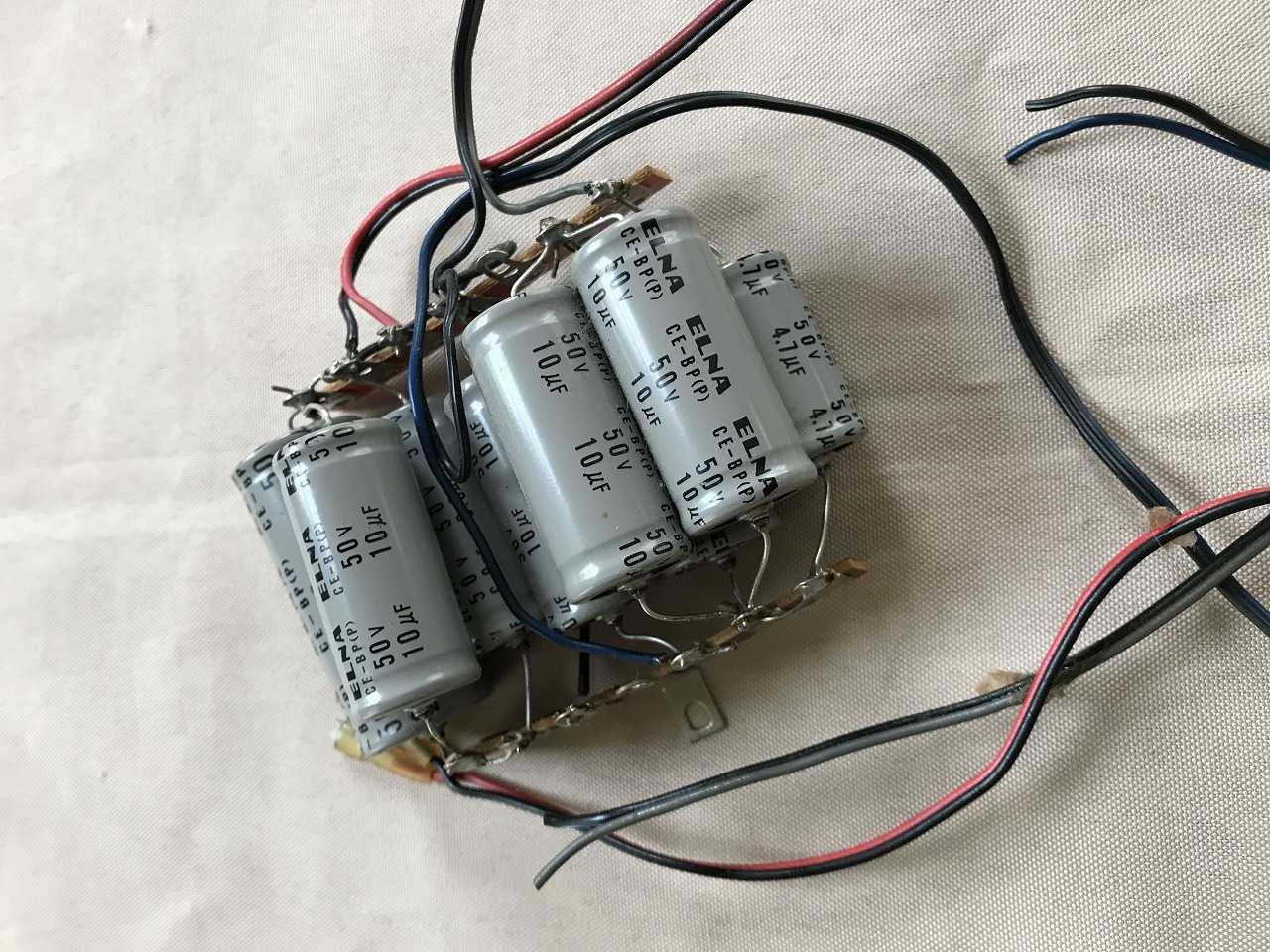

ジャンク部品箱を整理していたらビクター製スピーカーSX-9のネットワーク部品が出てきた。15年前、仕事でつきあいのある方から頼まれて、彼の所有しているSX-9から取り外した物だ。SX-9は、SX-7と同じユニットを使い、北欧家具の様なエンクロージャに収めた密閉型3WAYスピーカーシステム。 受注生産品だったレア物。RCAのLC-1Aの様なコニカルドームがウーファーに付いていてカッコいい。SX-7は手の込んだ高級機だが、オークションなどで手頃な価格で売られている。素性が良いのでコーンが破れていなければ、レストアや改造にはうってつけのスピーカーに思える。件のSX-9はネットワークのコンデンサと内部ケーブルの交換のみだったが、音はかなり変化した。一言で言えば眠たい音ではなくなった。高域はフィルムコン、中域はフィルムとバイポーラ電解のミックス、低域はバイポーラ電解。持ち主が喜んでいたから良い方向に変わったのだろう。現在も使っているらしい。やってみようと思われてる方がいらっしゃるかもしれないので、参考までに当該機の配線から起こしたネットワーク回路図が残っていたので貼っておきます。当時、残念ながらマルチメータを所有していなかったので4つあるコイルのインダクタンスは不明。コイルはEIコア、抵抗類はセメントだった。ユニットのインピーダンスは表示してあった数値。アッテネータ以外のネットワーク部品は23x18㎝のハードボード上に組み付けられ、背面裏に木ネジで固定してあった。TONE QUALITYさんのブログにSX-7のメインテナンスの方法が丁寧に書かれております。

2021.05.29

閲覧総数 861

-

5

真空管 プレートキャップ

水平偏向出力管 40KG6A(SYLVANIA)玄人臭がフンプンとするトッププレート管に魅力を感じ、自分用のアンプには必ず使用している。プレートキャップの着脱は緊張する。管頂の電極金具は、接着剤の経年劣化か、慎重に抜き差しをしても、時にボロリとやってしまう。アルコールが入っている時だと必ずやる。特にGE製の物が弱い。26HU5などは、購入した20本全部とれた。一々、カウントはしていないが、今まで40本以上はボロっとやって「ア゛ー」と叫んだ。修理は可能だが見て呉れが悪い。修理跡を見ると、なんともやるせない。楽天市場に「Oリング総研」というお店がある。(⇒リンク)金融系シンクタンクのようなネーミングだが、それ系ではない。桜シールさんという会社がやっている、Oリング専門のお店だ。何かが漏れ出した時、Oリングさえ換えれば直る事態はよくある。しかし素人は、サイズは判ってもどこで買えばいいのか判らない。そんな時の強い味方。その「Oリング総研」でみつけたのは、このテフロンOリング。このサイズのOリングは、プレート電極にピッタリとはまる。更に、電極下部のフランジで止まり、ガラス部分に接触しない。このサイズのテフロンOリングが、ピッタリはまるプレート電極は以下の3種類。紫の線が、このテフロンOリングに該当。 5B/254M 35LR6 1624このリングとプレートキャップの間隙にマイナスドライバーを挿しこんでコジれば、Oリングがフランジで止まっているので、本体側に力が加わることなく離脱させる事が可能。クリップ・プライヤーだと、なお簡単。これをやり始めて以降、破損はない。また、プレートキャップと本体の間にできる隙間(黄色矢印部分)がなくなるのでキャップが安定し、傾いてしまう事もない。森川忠勇氏の著書では、300Bの管頂の温度は120℃強との事。このテフロンOリングの指定使用温度は、-150℃~250℃なので普通の球なら問題なさそう。トリタン球だと、まずいかもしれない。

2021.07.03

閲覧総数 581

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…

- (2025-11-14 23:40:04)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- KYOTOGRAPHIE 京都国際写真展

- (2025-11-15 15:10:49)

-