全3823件 (3823件中 1-50件目)

-

【訂正版】 矢作川橋近傍の観音菩薩像(リンク集2 No.35)

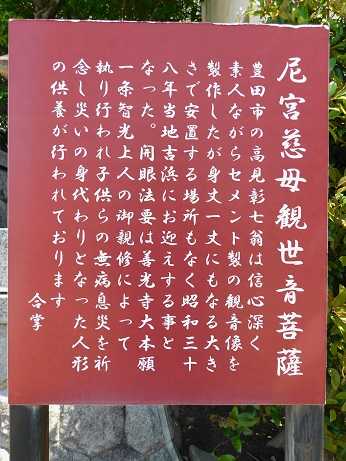

にほんブログ村 矢作橋近くの高見彰七作品、新発見の報告。現地確認での訂正箇所を反映した、リンク用まとめを掲載します。発見者は「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」観音像は特に発見が困難な場所にありました。矢作川沿いの小道、名鉄鉄橋近くに観音像はあります。少し小柄な観音像ですが、綺麗な造りです。高さ1m以下の小振りな観音像ですので、前後接合面での割れはありません。小振りな観音像では、前後側面のワレがない高見観音が多くなります。高さ1m付近を境に、高見観音の製作方法が異なるのかもしれません。像の後頭部付近では大きな骨材(砂利)が露出しています。モルタル像でこれほど粗く大きな骨材は通常は使いません。骨材が表面に露出して、繊細な細工を損なう恐れがあるためです。高見彰七作品では、像後部には粗い骨材を含むモルタルがしばしば使われます。これには粗い骨材を配合し、像の強度を高めようとした意図があったと思われます。「背面のモルタルに粗い骨材を配合している」今回の観音像にも、この高見彰七作品の特徴があります。観音像は台座から外れてしまっています。台座には「交通安全 南無阿弥陀仏」(推定)の文字があります。文字のある面が前面の様です。本来この観音像は、交通量の多い国道1号線(旧東海道)、矢作橋付近にあったと考えられます。移設時に、観音像は台座から外れたと思われます。隣には弘化2年と書かれた石柱があります。この弘化2年の石柱は、同じ矢作川支流、足助町ににある弘化2年の石柱との関連が推定されます。「足助町の弘化2年の道標」【画像出典】 「足助町 弘化2年の道標」この石柱や台座と観音像の間には、瓦片や小石が詰められています。また観音像は両者側に傾いています。石柱と台座は観音像転倒防止の支えとなっています。現地確認の結果、高見彰七作品と判断しました。リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.35) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県岡崎市矢作町 名鉄本線矢作川橋近傍 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・その他: 台座に「交通安全 南無阿弥陀仏」(一部地中埋没) ・寸法: 観音像 高さ65cm, 胸部幅25cm, 胸部厚22cm 台座 幅25cm, 奥行25cm 石柱 幅7寸, 奥行8寸, 地上露出高約30cm ・発見者: FDG公式さんこれで、高見彰七作品は117体確認済みとなりました。消失作品7体や検討中の作品1体もあります。自力では発見は困難な今回の新発見。引き続き情報をお待ちします。いつもながら、FDG(フィールド・ティスカバリー・ゲーム)の探索力には驚きます。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。【 ホテルオークラ クリスマスケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.13

コメント(14)

-

日本武尊の陶像(矢作神社)

にほんブログ村 矢作橋から川沿いに歩くと、矢作神社があります。川沿いの道からやや急な坂道を、雨に濡れた落ち葉で滑らないように注意しながら下ると矢作神社です。この神社には、日本武尊の陶像があります。反乱を起こした賊を、日本武尊がこの地で撃破したという伝説にちなみます。その際には矢作川に生えていた竹で作られた矢が使われたそうです。この日本武尊像の作者は、杉浦庄之助。昭和18年(1943年)に製作されました。杉浦庄之助は愛知県高浜市の鬼瓦師。鬼瓦だけではなく、陶製の塑像も作られています。調べると、杉浦庄之助は明治33年生まれ、没年は昭和41年。この大きな日本武尊像は3分割して、五郎作土管窯で焼かれたそうです。杉浦庄之助氏は、知名度のある作家の様です。以前を私が紹介した高浜市の大山緑地。ここの2体の仔狸も杉浦氏の作品です。【関連記事】 「たぬきさん、どうして驚いているの?」鬼瓦師でありながら、陶製の作品も残した杉浦氏。愛知には興味深い作家が多くいるものです。【 ソーラー防犯灯 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.11

コメント(28)

-

青銅の馬頭観音は雨の中

にほんブログ村 名鉄矢作橋駅から矢作橋への経路の途中、光明寺がありました。お寺を外から眺めると、次の方のお姿が。大きな馬頭観音像。珍しく青銅製です。近代に造られた新しい馬頭観音とは思いますが、なかなか良いお姿です。折悪く激しい雨。この雨がなければ落ち着いてご挨拶できたのに。とても残念な雨でした。【 防犯 防草 ジャリ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.09

コメント(33)

-

矢作橋のふたりの出会い

にほんブログ村 先日の推定・高見観音のすぐ近くには矢作橋があります。そこには次の「出会いの像」があります。これは日吉丸(後の豊臣秀吉)と蜂須賀小六の出会いに関する伝説を示しています。私はこの出会いの像の付近に、推定・高見観音はあったのではと考えています。その根拠は下記の通り。1)国道1号線沿いであること 矢作橋は国道1号線が矢作川を越える橋。 交通安全を祈願して建てられた高見観音に相応しい設置場所です。2)弘化2年の石碑と共にあること 足助(あすけ)町の弘化2年の石碑が街道の道標であったように、 観音像の横の石碑も街道沿いにあったと推定されます。 足助町の石碑は矢作川近くにありますので、 今回の石碑も、旧東海道(国道1号線), 矢作川付近にあったと推定されます。3)五色園での浅野祥雲作品の存在 五色園の浅野祥雲のコンクリート像は、大半が宗教に関わる作品です。 しかし宗教とは無縁の異彩を放つ作品があります。 それが次の「矢作橋の出会いの像」です。 矢作橋で寝ていた日吉丸。 そこを通りかかった蜂須賀小六一行が、日吉丸の頭を蹴りました。 日吉丸は一行に「詫びろ」と詰め寄りました。 日吉丸の勇敢さを示す逸話ですが、 実際にはふたりの生きた時代は異なり、出会いは伝説にすぎません。 浅野祥雲は高見彰七より、1歳年下。 しかし、浅野祥雲はプロ作家、高見彰七はアマチュアです。 高見彰七が観音像を建てる場を選ぶ時、 同世代のコンクリート像作家・浅野祥雲を意識して、 矢作橋付近を選んだとしても不思議ではないでしょう。以上は私の空想に過ぎません。しかし、高見彰七と浅野祥雲が同世代であったのは事実です。もし高見彰七が矢作橋に浅野祥雲の影を見ていたとしたら、ふたりの作品の類似性を見るという、新たな見方が必要になるのかもしれません。【 太閤秀吉献上ようかん 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.07

コメント(29)

-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その4

にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音、現地確認の最終回です。今回は弘化2年の石碑についての確認です。結論としては、やはりこの石碑は観音像の転倒防止に使われていました。1)観音像が石碑と台座側に傾いて置かれている 次の写真を御覧ください。 観音像は台座に支えられるとともに、石碑側に傾いています。 石碑が観音像の転倒防止に役立っているのがわかります。2)石碑が前向きに傾いている 観音像手前の弘化2年の石碑は、大きく前傾しています。 観音像の支えとしての意図がうかがわれます。3)石碑,台座と観音像の間に詰め物がある 次の写真でおわかりでしょうか。 台座と観音像の間に瓦の破片が詰められています また石碑と観音像の間にも数個の石が詰められていました。 観音像を固定しようとする意図がみられます。4)詰め物の瓦は小石は固定があまく、実際は機能していない 詰め物には隙間があり、固定されていません。 実際には観音像の固定には役立っておらず、 プロの業者の仕事ではありません。 最終的な観音像の設置は、地元の素人が行ったと推定できます。以上から、弘化2年の石碑は、観音像の転倒防止に使われていると確認できました。また詰め物の緩さなどから、最終的には地元住人が設置に関わったと思われます。幾つもの項目が判明し、有意義な現地確認でした。それにしてもこの場所は、意外に電車からは目立つ場所です。私の現地確認中でも、往復5~6本の電車が鉄橋を通過しました。さすが運行本数の多い名古屋鉄道本線です。電車の車窓から見ていた人からは、雨に濡れながら、草むらに埋もれて、巻き尺を手にした不審者が見えたことでしょう。【 防災対策: 非常食 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.04

コメント(40)

-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その3

にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音、現地確認の続きです。前に観音像の高さが65cmだったのが予想外だったと書きました。観音像の高さは高見彰七作品を考えるうえで重要です。以前に、高さ70cm程度以下の観音像と、120cm前後以上の観音像には違いがあると書きました。それはおそらく製法の違いです。120cm前後以上の観音像では、像の前面と背面の接合部でヒビ割れが確認できます。これは、前面と背面を接合して製作したためと思われます。前面と背面をセメントやノロで接合した場合、接合面が弱くなり剥離しやすくなります。一方で、70cmクラス以下の観音像では、接合面の割れがない像が多くなります。単純に接合面にかかる負荷が大型像の方が大きいためかもしれませんが、私は観音像の大小で製作方法が異なるためと考えています。今回の観音像も、明確な接合面のヒビ割れは確認できませんでした。私が接合面からの剥離と考えていた像の足元の段差も、観音像前面の着物のたもとの表現と確認できました。つまり今回の観音像には前後間のヒビ割れは確認できず、像の足元付近での剥離は見つかりまでんでした。やや異例ではありますが、この観音像は下半身背面で段差のある造形をしています。ヒビ割れは確認できず、高見観音としての特徴はひとつ減ります。ただし頭部背面の粗いモルタルの使用や鉄筋の使い方などの特徴はあります。やや根拠は薄くなりましたが、現地確認でも高見観音だという印象は変わらず、高見観音としてのリスト登録は変わらずリンク予定です。また台座のどちらが前かという疑問はありましたが、交通安全などの文字がある反対面は粗い仕上げでした。文字のある面が観音像の前側で、台座に残る観音像の一部は、観音像の前面の裾部分と推定されました。ところで、弘花2年の石碑がなぜあるのか。これも現地確認でわかりましたので、次回ご報告します【 防災対策: 寝袋 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.02

コメント(32)

-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2

にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音。現地確認で驚いたことがあります。それは「FDG公式さん」撮影のこの写真。(画像提供: FDG公式さん)さすがFDG公式さん、私が観音像背面を見たがるとご存知です。当然、私も背面の撮影を試みようとしました。しかし、この写真をご覧ください。観音像の向こうに見える茶色の箇所は河川敷の道。観音像の背後は崖です。橋脚の水位計から、高さは4~5メートルあるとわかります。私が恐る恐る撮影できたのは次の写真。傘を片手に、濡れた草で足が滑りそうなのもありますが、とてもこれ以上背後には回り込めません。あれはFDG公式さんがアスリートだから撮影できた写真なのです。御覧の皆さんもFDG公式さんの真似はされませんように。さて、頭部には砂利や鉄筋の露出があります。高見彰七作品の特徴があります。現地確認でも私には限界がある。それを再確認した今回の現地確認でした。すみませんが、肝心の見解の修正報告は次回へ順延させて頂きます。【 災害トイレ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.30

コメント(29)

-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1

にほんブログ村 「FDG公式さん」が発見された矢作川橋近傍の推定・高見観音。現地確認の結果、私の見解の誤りに気づきました。幾つか訂正点が在りますので、現地確認の経緯も含めてご紹介します。私は名古屋鉄道本線 矢作橋駅で下車し、徒歩で現地に向かいました。天気予報が外れ、現地はかなりの雨降り。悪条件での散策となりました。駅から東にしばらく歩きましたが、現地への道にアクセスできません。仕方なく、一旦国道1号線に出て、車道を横断しました。さらに橋の手前で車道沿いに南下すると、目的の小道への入り口に遭遇。入り口には鎖が張られ、徒歩でしか入れません。その道を傘をさして、矢作川沿いに歩きました。しかし観音像は見当たらず、舗装道も終わりました。その奥の鉄橋で土手道も行き止まりのようです。とても不安になりながら、さらに奥に進みました。するとたくさんの花が咲くその奥に、観音像が見えてきました。情報があってもこの難易度。FDG公式さんの新発見にはあらためて驚嘆します。ところでこの場所にたくさん自生しているこの花は「ヤブラン」でしょうか?ご存知の方は教えてください。さて、思っていた以上に綺麗な観音像でした。一目で私の見当違いに気づきました。傘を差しながら、観音像の高さを計ると地面からの高さは65cm。私はこの観音像は高さ120cmクラスと勝手に思い込んでいました。この大きさの認識違いがきっかけで、他の見解の誤りにも気づきました。やはり現地確認は重要ですね。なぜ観音像の寸法が重要で、私がなぜ寸法を計るのか。その理由や、見解の訂正について、次回お話します。【 多機能防災ラジオ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.28

コメント(32)

-

歴史の証人: 成就院の石仏の塔と地蔵尊

にほんブログ村 東京台東区 誓教寺の傍には、成就院という寺院もありました。地下鉄の駅の近くですので、道すがら立ち寄りました。その成就院の境内には珍しいものがありました。石仏を集めて作られた石仏の塔とでも呼ぶべきものです。石仏をピラミッド状に積み重ねた例は、しばしば見かけます。しかし、石仏をセメントで固めた塔を見るのは初めてです。塔には如意輪観音や地蔵が埋め込まれています。これらは江戸時代の石仏ですが、石仏の盗難が相次いだそうです。その対策として、石仏はセメントで固定されました。やや乱暴ですが、苦肉の策の結果です。また成就院には、成就地蔵尊という石仏もありました。やや首を傾けた、やさしいお顔立ちの地蔵菩薩です。しかしよく見ると、首はセメントで補修されています。首はその補修時に傾いたのでしょう。成就院は関東大震災で全焼したそうです。成就地蔵尊もその火災で破損したのかもしれません。盗難という人災、地震という天災。幾たびもの苦難を乗り越え、石仏を守り抜いた成就院。石仏保存の難しさを実感する成就院の歴史でした。【 スイートポテト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.25

コメント(38)

-

遠い昔の猫の足跡

にほんブログ村 名古屋市科学館で開催されていた特別展「古代DNA」。結局、行きませんでしたが、気になる発掘品の展示がありました。それは「猫の足跡が残された須恵器」です。(画像出典: https://www.takaobakufu.com/2023/09/28/)2007年、兵庫県姫路市の見野古墳群6号墳から発掘された須恵器には猫の足跡が付いています。古墳時代には既に人と猫が共同生活を送っていたことを示す証としてこの須恵器は注目されています。しかし、私はこの須恵器に、別の興味を持っています。それは、「なぜ猫の足跡が付いたのか?」という疑問です。公式見解では、足跡は乾燥中の須恵器を猫が踏んだ跡とされています。しかし、乾燥中の須恵器は粘土の固まり。毛布や布のように、踏み心地が良いものではありません。警戒心の強い猫が、くっきりと足跡が残るほど踏みつけるでしょうか。そもそも踏んだにしては、足跡の向きも不自然です。猫と一緒にお住まいの方、如何思われますか?私は別の理由で足跡が付いたと思っています。見野古墳群6号墳には、石室が2個あります。この2つの石室には、時期がずれて関係の深い被葬者が埋葬されたと考えられます。そのことから、この古墳は「夫婦塚」とも呼ばれています。(画像出典: 見野古墳群保存会H.P.)この古墳の被葬者は、猫を愛した人だったのではないでしょうか。猫の足跡が付いた須恵器は、被葬者への捧げ物だったのではないでしょうか。須恵器の製作者は、自ら猫の手を持ち、須恵器のデザインとして、猫の足跡を付けたのではないかと思います。それは被葬者への、残された家族からの想いだったのかもしれません。そう思うと、猫の足跡がある須恵器から、遠い昔の声が聴こえてきます。「猫を愛した貴方へ。 安心してください。 猫はこれからも、私達が大切に守っていきます。」全ては空想の世界です。猫の足跡の真相はわかりません。ただ、遠い昔の声が聴こえる足跡の世界の方が、よりふさわしい猫と人のあり方だと、私には思えます。【 プレート 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.23

コメント(28)

-

葛飾北斎の墓と北辰信仰

にほんブログ村 東京の宿の近くに誓教寺がありました。誓教寺は浄土宗の寺院です。誓教寺には葛飾北斎の墓があります。墓石には「画狂老人卍墓」と刻まれています。「画狂老人卍」は北斎が75歳から使い始めた、北斎最後の雅号です。刻まれた雅号が見えるでしょうか。「葛飾北斎」の雅号は45歳からの5年間しか使っていません。しかしこの間には「北斎漫画」や「富嶽三十六景」などの代表作が残されました。「北斎胸像」「葛飾北斎」の雅号は、下総国葛飾領(本所割下水,現・墨田区亀沢)で彼が生まれたことから「葛飾」と名乗りました。北斎は日蓮宗信者で、「北辰妙見菩薩」を信仰していました。妙見菩薩は、北辰(北極星)や北斗七星への信仰と菩薩信仰が集合したもの。北斎の雅号は「北斎辰政」の略号で、妙見信仰(北辰 )にちなんだ雅号と言われます。「妙見菩薩」 (画像出典: ウィキペディア)雅号「画狂老人卍」が示す通り、北斎は90歳で大往生するまで、作画活動に没頭しました。臨終に際し、「あと5年生き延びたなら真正の画工となり得たものを」と言い残したと伝わります。まさに芸術家らしい生涯でした。【 葛飾北斎 スマホケース 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.21

コメント(32)

-

東大は観光地?

にほんブログ村 久しぶりに東京大学の本郷地区キャンパスに行きました。東大の他のキャンパスには折々行く機会もありましたが、赤門のある本郷地区キャンパスには久しぶりです。早朝の撮影ですので、人影はあまりありません。何時頃からか、赤門は閉鎖されていました。赤門の耐震強度不足が理由とのことです。歴史のある建築物は、何度見ても良いものです。日中のキャンパスは、海外観光客や一般人の姿も多数見られます。実質、キャンパス立ち入りフリーで、観光地化しています。そのためか、キャンパス内には警備員の姿が目立ちます。写真ではわかりませんが、安田講堂にも警備員がいます。赤門やその他の出入口付近にも警備員。多数の警備員が配置されています。今年の8月には、中国籍の女性が工学部の煙突に登り、落下死亡する事故もありました。この女性は大学とは無関係の部外者でした。大学は開けた場所であるべきとは思います。しかし、これほど多数の警備員を配置してまで、実質入構フリーであるべきでしょうか?本郷地区キャンパスは上野公園の近く。キャンパス内を自由に歩く海外観光客を見ていると、インバウンド対策は見直すべきではないかと思います。【 ジジ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.19

コメント(30)

-

矢作川橋近傍の観音菩薩像 その3(弘化2年の石柱の考察)

にほんブログ村 矢作川橋付近の観音像、続いて「弘化2年の石柱」について考察します。1)石柱は何か?「弘化2年の道標」を検索すると、下記が候補に挙がります。【画像出典】 「足助町 弘化2年の道標」この足助町の道標がある場所は、今回の観音像がある矢作川の上流、その支流の近くです。今回の石柱も弘化2年に同じ街道沿いに建てられたのかもしれません。2)高見彰七と石柱の関連は?コンクリート製ではなく石柱、しかも弘化2年(1845年)となると、高見彰七と石柱の関連はないと思われます。3)観音像と石柱はなぜこの場所にあるのか?発見場所は国道1号線(旧東海道)の近くです。両者は国道1号線沿いにあり、拡張工事などで移設されたと推定します。台座の「交通安全」の文字が、観音像も本来は道路沿いにあったことを示唆します。観音像の周辺には、台座から外れた外れた際の破片がありません。おそらく移設時の観音像の吊り下げで破損したのでしょう。そこで観音像の背面で台座にもたれかけさせた様です。石柱は移設品を一ヶ所に集める意味と、観音像の側方への転倒防止の役目で、この場所に置かれたと思われます。以上が私の推定です。観音像が移設品なのは間違いないと思いますが如何でしょうか?【関連記事1】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1」【関連記事2】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2」【 かおなし 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.17

コメント(26)

-

矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2(考察)

にほんブログ村 矢作川橋付近で発見された観音像は、表情(目鼻など)や服の装飾など、過去の高見彰七作品にはない特徴があります。それでも今回の観音像を高見観音とする理由。その根拠となる類似点を見ることにしましょう。引き続き画像はFDG公式さんからお借りしています。1)観音像前後の接合部 横から見た観音像は体が異常に折れ曲がっています。 これは観音像の下方後半分が欠損したことを示しているのでしょう。 台座に残された像との接合痕が像よりかなり大きいのも 像下部の欠損を示しています。 注目点は像下部が前後中央で綺麗に割れていること。 これは高見彰七作品の「像を前後で接合」という製法上の 特徴を示していると考えられます。2)観音像背面のモルタルの粗さ 像の後頭部付近では大きな骨材(砂利)が露出しています。 モルタル像でこれほど粗く大きな骨材は通常は使いません。 骨材が表面に露出して、繊細な細工を損なう恐れがあるためです。 高見彰七作品では、像後部には粗い骨材を含むモルタルが しばしば使われます。 これには粗い骨材を配合し、像の強度を高めようとした意図があった と思われます。 「背面のモルタルに粗い骨材を配合している」 今回の観音像にも、この高見彰七作品の特徴があります。3)筆跡の検討 今回の観音像の台座には「南無阿弥陀仏」の文字があります。 (「弥陀仏」の文字は地中にあるため未確認) 作品リンク集3 No.5「釈迦如来像」の台座にも、 「南無阿弥陀仏」の文字がありますので、両者を比較しましょう。 左から、(a)漢字辞典 ON LINE(参考)、 (b)リンク集3 No.5(高見彰七在銘)、(c)今回。 (a) (b) (c) (b)の「南」で「半」となっている誤字は(c)にはありません。 「無」のれんがの4ツ点の向きもやや違います。 その他は類似点もあります。 文字からは高見彰七確率50%程度でしょうか。結果、製作法の類似点から高見彰七作品と判定しました。文字は高見彰七と高見正美の共同製作と考えると納得もできそうです。皆さんは如何思われますか?次回は「弘化2年」の石柱と、この場所に観音像がある理由を考察します。【関連記事】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1」【 英語音声認識ポケットロボット 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.15

コメント(32)

-

【新発見】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1

にほんブログ村 高見彰七作品候補、新発見の報告がありました。私が遠方に出る所用があり、新発見の掲載が遅れました。発見者は、今回も「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」私は現地未確認ですので、画像はFDG公式さんからお借りしました。観音像は特に発見が困難な場所にありました。矢作川沿いの小道に観音像はあります。少しいつもと違う御顔立ちです。目を開いている点も、印象の違いになっています。鼻の穴まで作っている点も従来とは違います。隣には弘化2年と書かれた石柱があります。観音像は台座から外れてしまっています。台座には「交通安全 南無阿弥陀仏」(推定)の文字があります。謎多き観音像ですが、私は高見彰七作品だと思います。リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.35) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県岡崎市矢作町 名鉄本線矢作川橋近傍 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・その他: 台座に「交通安全 南無阿弥陀仏」 ・発見者: FDG公式さんこれで確認された高見彰七作品は、117体となりました。消失作品7体や検討中の作品1体もあります。自力では発見は困難な今回の新発見。引き続き情報をお待ちします。私は最近、消失作品にばかり出会っています。特にいつもながら、FDG(フィールド・ティスカバリー・ゲーム)の探索力には驚きます。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。なお、謎多き今回の観音像。その検証の過程は、次回以降の記事でご紹介します。【 ブックマーカー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.13

コメント(30)

-

岐阜駅のステンドグラス

にほんブログ村 以前、何度か名古屋地下鉄の構内にあるモザイク壁画をご紹介しました。モザイク壁画は無機質な駅の構内に彩りを与えてくれます。名古屋に限らず、各地域の駅では構内の装飾にも工夫があります。例えばJR岐阜駅には、大きなステンドグラスがあります。左半分の大きなウと脇の人物の姿から、鵜飼の様子だとわかります。右半分は、岐阜城なのでしょう。各地の駅の装飾も、よく見れば芸術性があるものです。ただ電車ㇸ駆けこむのではなく駅構内を見渡せば、意外な発見があるかもしれません。【 ブルーベリーくりーむチーズ大福 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.06

コメント(60)

-

愛知池の高見観音の管理者・観音寺

にほんブログ村 愛知池にある高見彰七作の観音像。この観音像の管理者は、愛知県東郷町の恵日山清峯院観音寺です。以前にこの観音寺も調査していたのですが、ご紹介できていなかったので、高見彰七との関連で今回掲載します。観音寺は比較的、境内が広く、閑静な寺院です。山門はRC(鉄筋コンクリート)製。鐘楼もRC製。鐘楼に天井画があるのが珍しいと思います。こちらは本堂。地蔵などの石仏もあります。風化していてわかりませんが、馬頭観音でしょうか。観音像はありますが、高見彰七作品ではありません。観音寺の境内に、高見観音は見当たりませんでした。観音寺に高見観音がないということは、愛知池の高見観音は観音寺への奉納ではなかったということかと思います。愛知池の観音像は、所有者の水資源機構への寄贈なのでしょう。愛知池の工事では、工事で命を落とした方もおられます。もともと愛知池には、観音寺の所有地がありました。ただ、愛知池の観音像は、高見彰七が工事の犠牲者の供養のために寄贈したのではないかと思います。【関連記事】 「愛知池の高見観音の詳細」【 おしゃべり猫型ロボット ミーア 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.03

コメント(40)

-

スマホ規制条例と二宮尊徳

にほんブログ村 豊田市の鹿島神社。この境内の木陰には、二宮尊徳像があります。近年、二宮尊徳像は撤去され、その数は減りました。その理由のひとつは、姿形が「歩きスマホ」を助長するというものでした。最近話題の愛知県豊明市の「スマホ規制条例案」。スマホなどの使用時間を1日2時間以内とする条例案です。豊明市民全員が対象で、罰則はありません。たしかに長時間のスマホ利用は健康にもよくありません。しかし条例案としては、私には不要に思えます。地方行政では、より重要な審議すべき課題があるでしょう。豊明市では二宮尊徳像も撤去されるのでしょうか?スマホ規制のとばっちりが、二宮尊徳像にも及びませんように。【 二宮尊徳像 】

2025.09.01

コメント(30)

-

誕生日

にほんブログ村 8月29日は私の誕生日でした。「X(旧Twitter)」では、誕生日に風船が飛ぶので気付きます。徐々に年齢の重さを感じるようになってきました。無理せず、体調には配慮して、日々過ごしたいと思います。「庚申像」これからもよろしくお願いします。【 すいかバウム 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.30

コメント(32)

-

狛犬 / なぜ地蔵の前掛は赤いのか?

にほんブログ村 八浜八幡宮は265段。楽ではありませんが、昇れなくもありません。下りは山の反対斜面へ。その途中で出会った狛犬達を幾つか紹介します。なぜか石製の狛犬は、首が短く縦につぶされたような造形ををよく見かけます。全国どこでもそうですから、石の素材寸法の節約のためでしょうか。備前焼の狛犬。備前焼の狛犬は在銘のものが多いですが、こちらは無銘です。吽形の狛犬は、口元の造形が妙な感じ。備前焼の狛犬は、破損・修理されている場合が多くあります。最後に、地蔵関係の動画をご紹介します。「なぜお地蔵様の前掛は赤いのか」【 岡山蒜山ジンギスカンカレー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.28

コメント(30)

-

【化粧地蔵考】 その5 疱瘡信仰

にほんブログ村 岡山県 児島半島で化粧地蔵を探索中に立ち寄った八浜八幡宮。場所は岡山県玉野市八浜地区.何気なく立ち寄ったものの、八幡宮は山の頂上。山登りになります。途中には末社もあります。こちらは境内摂社の快神社。さて、八幡宮で興味深い事実を知りました。案内板では、八浜八幡宮は池田光政建立。「疱瘡の神様」として各地からの信仰を集めたそうです。この狛犬は名古屋からの奉納。大坂(大坂)の文字も見えます。疱瘡(天然痘)と言えば、子供の命を脅かす病。疱瘡の魔除けと言えば「赤」。子供が主役の化粧地蔵。「化粧地蔵考1」でも書きましたが、八浜地区の化粧地蔵が赤いのは、この八浜八幡宮の疱瘡信仰と深い関わりがあると推測します。【以前の記事】 「【化粧地蔵考】 その1 地域差」【 桃太郎カレー (カレーに桃) 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.26

コメント(25)

-

備前焼で水不足解消

にほんブログ村 水不足の解消を願って、水生生物の備前焼を掲載。写真は岡山駅で撮影。金魚カニカメ適度な雨が降ります様に。降りすぎは御免です。【 備前焼 宝瓶 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.24

コメント(23)

-

化粧地蔵でほのぼの (その51 福寿院の化粧地蔵 2)

にほんブログ村 福寿院の化粧地蔵の続きです。福寿院は児島霊場八十八ヶ所第3番札所です。福寿院のGoogle mapストリートビューです。岡山県玉野市上山坂1870ストリートビューの境内中央奥に、化粧地蔵はあります。千手観音らしき石仏やお地蔵様、古い宝篋印塔なども福寿院にはあります。地蔵菩薩千手観音石仏群別の千手観音宝篋印塔札所石碑化粧地蔵以外の石仏も一見の価値がある福寿院でした。【前の記事】 「化粧地蔵でほのぼの (その50)」【 岡山デニム 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.21

コメント(38)

-

化粧地蔵でほのぼの (その50 福寿院の化粧地蔵 1)

にほんブログ村 新たな化粧地蔵に出会いました。児島半島東部、岡山県玉野市上山坂 福寿院の化粧地蔵です。化粧地蔵は祠の中におられます。薄化粧ですが、威厳を感じる御姿です。なぜ威厳を感じるか、それは鼻髭を蓄えたように見えるからでしょう。はっきりとしたほうれい線の影響でしょう。口元から顎へのマリオネットラインもくっきりです。少し高齢のお地蔵様でしょうか。化粧地蔵もべた塗ではなく隈取りでは、印象が変わって見えます。化粧地蔵の足元は裸足に見え、お気の毒です。こちらには法界地蔵もおられます。化粧地蔵ではありません。その隣に六地蔵。石の変色なのか、赤みを帯びて見えます。次回はこの場所のGoogle map ストリートビューをご紹介します。また福寿院にある他の石造物もご紹介します。【前の記事】 「化粧地蔵でほのぼの (その49)」【 蒜山ジャージーヨーグルト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.19

コメント(20)

-

桝塚教会の法然上人像の考察

にほんブログ村 豊田市の桝塚教会にあった消失コンクリート像。AI高画質化で画像が鮮明になり、同時に疑問も湧いてきました。私が法然上人像としているこの像は、本当に法然上人像でしょうか。AIの変換で、手元など一部造形が変形しています。この画像を画像検索します。すると「月僊(げっせん)」像が、類似画像として検出されます。(画像出典: 近世伊勢参宮名所図会)月僊は江戸時代の浄土宗の僧侶。円山応挙に師事した画像でもあり、その作品は愛知県では岡崎市昌光律寺にも作品があるそうです。こちらの角度の画像でも数珠の房の様な物が見られ、消失したコンクリート像が手にしているのは数珠と判断できます。しかし画像検索では、法然上人像は上位の類似画像になりません。それは法然上人像が”右手が上”にあるためです。(画像出典: http://drkssk27.web.fc2.com/zekkyou/yomiuri/seichi/seichi.html)法然上人像では右手が上は、決まり事だと思われます。勝手に変えることは、コンクリート像でもないでしょう。一方で月僊の作品がある昌光律寺は、桝塚教会とは3~4kmの距離。桝塚教会のコンクリート像が月僊像の可能性もあります。法然も月僊も浄土宗の僧侶。断定できませんので、桝塚教会のコンクリート像は、「法然上人像あるいは月僊像」としたいと思います。【 夏のスィーツ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.10

コメント(40)

-

「動くナナちゃん」の動いていないお姿

にほんブログ村 8月初めにお会いしたナナちゃん。実は今回は撮影を失敗。今回は「史上初の腕が動くナナちゃん」でしたが、動く様子を撮り損ねました。ナナちゃんが見えた時は、腕が少し上がっていました。しかし、カメラを用意する間に動作が終わったようです。残念でしたが、夏らしい服装のナナちゃんでした。【 アイス 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.08

コメント(33)

-

訃報

にほんブログ村 既にご存知の方も多いとは思いますが、ブログで交流頂いていた「ただのデブ0208さん」が他界されました。【ブログ】 「ただのデブ0208さん」私は比較的に短い間の交流となってしまいましたが、充実した多くの情報をブログから学ばせて頂きました。ブログ記事の総数は、5630件にもなっていました。私が体調不調でブログの運営方法を見直したのと同時期に、ブログの休止宣言をされていたこともあり、その後のご回復とブログの再開を気に留めていました。まさかそれほどの不調とは気付かず、訃報にはとても驚き、また残念に思います。ご冥福をお祈りいたします。ブログでは、幾人もの方とお別れしてきました。思い出深い「北猫さん」の時も同じでしたが、ブログからは体調不調の程度がなかなか推し量れません。結果、突然のお別れとなってしまいます。私のブログは私しかログインできません。私以外からも皆さんへのお伝えができる様に、ログイン手段を家族と共有しておくべきかもしれません。ただのさんのブログには、いつも花の写真がありました。最後に、私からも花の写真を贈ります。花は「ライラック」、花言葉は「思い出」。【 メッセージカード 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.04

コメント(48)

-

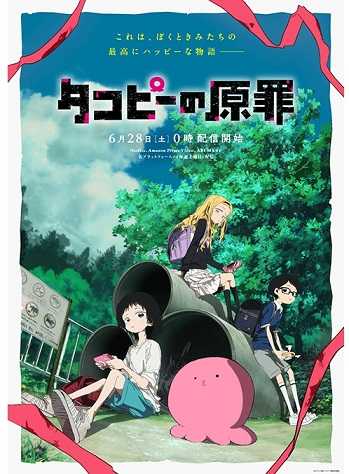

タコピーの原罪

にほんブログ村 今期のアニメ問題作「タコピーの原罪」の最終回第6話が終わりました。ハッピー星から来たタコピーは、少女しずかちゃんと出会う。しずかちゃんにハッピーになって欲しいと、純粋に願うタコピー。しかし、タコピーは人間社会の闇を知らない。無知であることがタコピーの原罪。タコピーの想いに反し、すべてが闇に落ちてゆく。(画像出典: アニメ「タコピーの原罪」TBS公式サイト)「タコピーの原罪」はコミック全2巻、アニメ全6話のショートストーリー。今日から6日間、Abemaでアニメ全6話無料公開中。【Abema】 「タコピーの原罪」考えさせられるアニメですが、お勧めの作品です。【 タコピーの原罪 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.02

コメント(22)

-

少しは涼しく

にほんブログ村 ブログ開設は2006年5月20日。記事を連続して書き始めたのが2006年7月21日。いずれにしても、ブログも20年目に突入していました。今年は暑さや体調と戦いながらのブログ更新です。少しでも涼しくなれるよう、寺院巡りでお会いした方の画像を幾つか掲載。涼しくなって頂けそうでしょうか。今後もよろしくお願いします。【 怖い話 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.30

コメント(36)

-

高見彰七 消失作品リスト

にほんブログ村 高見彰七作品(推定も含む)の消失リストを作成します。現在はまだリンクなど不十分ですが、順次充実予定。トップページにもリンク予定。更新日・ 2025年7月28日(1)豊田市 宮口神社 ・神馬 1: 破棄(2)豊田市 桝塚教会 ・地蔵菩薩像 1: 破棄 ・法然上人像(推定) 1: 破棄 ・観音菩薩像 1: 破棄 【関連記事】 「【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品1」 ※画像はGoogle mapストリートビューより、AI高精度処理(3)みよし市 御嶽神社 ・霊神像 1: 不明(4)豊田市 三九郎病院 ・観音像 3: 不明 ※画像探索中(5)豊田市 墓地 ・観音菩薩像 1: 破棄(6)みよし市 森下交差点 ・観音菩薩像 1: 妙楽寺に移設皆様の情報提供をお待ちしています。【 ケーキセット 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.28

コメント(28)

-

桝塚教会の消失作品のAI高画質化

にほんブログ村 豊田市桝塚西町の桝塚教会。この場所にあった3体の推定・高見彰七作品は撤去されました。残されたGoogleストリートビューの画像。これをAIにより、高画質化を試みました。使用したのは、AI「Artguru」の無料プランです。「AI高画質化」「変換前」●地蔵菩薩像を切り出し比較します。 「地蔵菩薩像: AI高画質化」 「地蔵菩薩像: 変換前」●次は法然上人像(推定)。 「法然上人像(1): AI高画質化」 「法然上人像(1): 変換前」次は法然上人像の別角度。 「法然上人像(2): AI高画質化」 「法然上人像(2): 変換前」無料プランでは解像度が制限されますが、十分に高画質化されていると思います。●最後は観音像。 「観音像: AI高画質化」 「観音像: 変換前」さすがに観音像は不鮮明です。しかし、高見彰七作品らしいと見ることができます。有料プランまたは別のAIで、さらに高画質化も可能かもしれません。AIの技術、素晴らしいと感心しました。【 静岡抹茶バウムクーヘン 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.26

コメント(32)

-

高見彰七 リンク集3 その他 更新しました

にほんブログ村 高見彰七氏の作品リンク集3を更新しました。現在、リンク集の掲載数は、116体です。●【リンク集】 「高見彰七 リンク集」皆様の情報提供には感謝致します。今後もよろしくお願いします。【 バスクチーズケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.24

コメント(28)

-

野見御嶽神社の木彫 (動画)

にほんブログ村 「ひでぽんさん」が、いくつかの高見彰七作品の動画を公開されました。この中に、愛知県豊田市の野見御嶽神社の木彫の仏像もあります。この木彫りの仏像は、高見彰七が初期に作成した作品ではないか?そう私は考えています。動画では印象も変わるかと思います。ぜひ皆さんもご覧ください。【 みかんゼリー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.22

コメント(32)

-

選挙結果に注目

にほんブログ村 やや体調も良くなりましたので、ゆっくりとブログに復帰致します。今日は参議院選挙の投票にも行ってきました。物価高など内政面も課題山積ですが、米国の関税対策など外交面も重要な局面です。今回は選挙の結果も重要ですが、おそらく高くなるだろう投票率にも注目したいと思います。ゆっくりペースですが、これからもブログではよろしくお願いします。【 フルーツジュレ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.20

コメント(28)

-

少々、お休みします

にほんブログ村 はっきりと薬の効果が切れる様になりました。投薬量を増やすことになるでしょう。薬が体になじむまで、少しの間、ブログをお休みします。長くはかからないと思いますが、お待ち頂ければと思います。< ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.15

コメント(18)

-

足助 観音寺の観音像 (続報)

にほんブログ村 愛知県豊田市足助町(あすけちょう)の観音寺、続報です。下記の観音像を覚えておられるでしょうか?(画像出典: https://engawa-toyota.com/wp/jyudenken2/)以前に掲載し、LimeGreenさんから、H.P.紹介元に問い合わせては?とアドバイスを頂きました。早速問い合わせ、しばらく後に下記のご回答を頂きました。「観音寺ですが、崩落の危険があり、現在立ち入り禁止になっています。 観音像を移動させたという話も聞きましたが、 詳しくは分かりません。」立ち入り禁止のため、詳細は不明とのことでした。同じ観音像が別の場所にあるように見えたのは、移設されたためかもしれません。私がこの観音像に注目していたのは、観音像の体形が高見彰七作品に似ているためでした。(画像出典: Google map)いずれにせよ、確認は厳しい状況だと思われます。寺院巡りというよりも、山岳トレッキングの分野になりそうです。仏像ばかりではなく、寺院も厳しい状況です。もし情報をお持ちの方がおられれば、よろしくお願いします。【 あんこ玉 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.14

コメント(18)

-

柳池院の観音像のなぞが解けました

にほんブログ村 愛知県高浜市吉浜の柳池院。ここには高見彰七作品リスト集2 No.6の高見観音があります。珍しく銘板もありますが、作家銘はありません。ただし「昭和36年入佛」とあります。作風の違いは、初期の作品だからと推定していました。ただし疑問は残っていました。「花のとう」のお祭りの際に、柳池院で尋ねましたが由来不明でした。それでも高見観音とした根拠のひとつは、作品リスト集2 No.1の吉浜人形本店前の高見観音が柳池院の徒歩圏内にあることでした。しかし吉浜人形本店前の観音像の開眼は昭和38年。柳池院の2年後というのも不思議でした。ところが、先回の記事を作成中に気づきました。その答えを私は何度も目にしていたのです。答えは吉浜人形本店前の説明書きにありました。その説明書きの後半には、下記のようにあります。 「(吉浜人形本店前の観音像の)開眼法要は 善光寺大本願一条智光上人の御親修によって執り行われ……」柳池院は正しくは「吉浜善光寺本坊柳池院」です。つまり「柳池院」=「善光寺」です。整理すると、昭和36年に柳池院に高見観音が寄進され、その縁で柳池院の御住職が介する形で、2年後に吉浜人形本店前に高見観音が設置されたのでしょう。なぜ、私は今まで気づかなかったのでしょう。柳池院の観音像も、高見彰七作品で確定でしょう。見ていても、見えていないものというのはあるものです。【 アイス 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.12

コメント(28)

-

ふたりの高見観音作家、高見彰七と高見正美

にほんブログ村 「高見観音」は、高見彰七とその御子息・高見正美の作品です。高見観音の分類でも、違和感のある作品がいくつもあります。あらためて、高見彰七と高見正美の作品を比較しましょう。【高見彰七作品】愛知県高浜市 吉浜人形本店前には、高見彰七作品と明示された観音像があります。観音像の説明書きには、下記のようにあります。『宮慈母観世音菩薩』 「豊田市の高見彰七翁は信心深く 素人ながらセメント製の観音像を製作したが 身丈1丈にもなる大きさで安置する場所もなく 昭和三十八年当地吉浜にお迎えする事となった。」このことから、高見彰七作品であることは間違いないでしょう。【高見正美作品】次の作品は高見正美作品です。両者は作風が異なりますが、判別の基準になやんでいます。両者の識別は、「与次」銘の観音の謎を解く鍵があるとも思います。【豊田市渡刈町 銘「与次」】皆さんも、なにかお気づきの点があれば御教示ください。【 チーズケーキ 半額・送料無料 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.10

コメント(35)

-

梅雨に花、秋には葉を紅く染めて

にほんブログ村 カシワバアジサイの季節も、もう終わりだ。白く映える花が、茶色く枯れてゆく様は痛々しい。これが赤や青のアジサイなら、これほど哀れではないだろう。カシワバアジサイは、通常のアジサイの様には色変わりしない。だが、白いカシワバアジサイも、枯れる前にはピンクに色変わりするという。しかし、私が見た時、カシワバアジサイは、もう茶色く変わっていた。短期間しか色変わりしないのだろうか。微かに染まるカシワバアジサイの花の色。この梅雨の日の幻の紅葉を、私は今年も見逃してしまっていた。だから待つことにしよう。カシワバアジサイが魅せるという、秋のカシワバアジサイの葉の美しい紅葉を。【 カシワバアジサイ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.08

コメント(26)

-

法念寺近くの祠では前鬼・後鬼がご挨拶

にほんブログ村 推定・高見彰七作品の聖徳太子像がある愛知県みよし市 法念寺。その数十メートル北には、次の祠がありました。その内部には、幾つかの石仏があります。まずはよく見かける弘法大師像。次にお地蔵様。「ちりう」の文字は「愛知県知立市」。つまり、このお地蔵様は、道標だったのでしょう。次は役小角(役行者)様。両端の石には前鬼・後鬼が彫られている様です。まるで土下座してお辞儀しているかのよう。とても礼儀正しい鬼でした。【 役行者霊蹟札所めぐり 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.05

コメント(30)

-

パーキンソン病とともに生きる (3)気を付けたいこと

にほんブログ村 パーキンソン病(PD)、第3回目です。この記事は体験談で、医学的な根拠はありません。先回の片足立ちは5秒もできれば十分です。重要なのは、左右で極端に状態が違わないこと。PDは通常、体の片半身(右手右脚など)から症状が出てきます。では今回は、「PDにとって悪いと感じること」を書きます。PDに気を付けたいこと、つまりは発祥の一因と思うことです。(1)睡眠不足 PDの症状は、朝寝起きは改善されて快調です。 ドーパミンの生成や脳機能の修復は睡眠中に進むようです。 そのため十分な睡眠を取れば、完治かと思うほど快調になります。 逆に睡眠時間の場合は、危険なほど体調が悪くなります。 私はもともと睡眠時間4時間を切るような生活をしていました。 これはPDを誘発する危険な生活習慣だったと思います。(2)疲れ 疲れはPDの大敵です。 特に注意は体の部分的な疲れ。 例えばキーボード打ちで指を使うと、脚が動かなくなります。 逆に疲れるほど歩けば、指が動かなくなり箸も持てません。 危険なのは、わかりにくい内臓の働き。 疲れると食道の働きが悪化、つまり誤嚥の怖れが高まります。 PD改善に適度な運動は有効です。 しかし疲れるほどに動くと、様々なリスクが高まります。 みのもんたさんは、1日2時間も運動していたそうです。 私の個人的な印象では、疲れを伴う過剰な運動だったと思います。 結果として、焼肉をのどに詰まらせて他界されました。(3)ストレス・感情の起伏 ストレスは神経伝達物質ドーパミンの分泌を減らすと言われます。 感情が高まりアドレナリンが必要となると、 ドーパミンが分解されます。 ストレスを避け、過剰なまでに感情を高めないことが好ましい。 モハメド・アリさんの様な格闘家、 マイケル・J・フォックスさんの様な俳優。 職業によるPDの要因もあるかと思います。 PDを発症すると、ドーパミンが不足します。 そのため今の私は、往々にして無感動で感情がありません。皆さんがPDを発症しないよう、上記がお役に立てばと思います。次回は「PD患者に配慮して欲しいこと」を書きます。【 パーキンソン病 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.02

コメント(42)

-

パーキンソン病とともに生きる (2)気付き

にほんブログ村 パーキンソン病(以下、PDと略す)について第2回目を書きます。私の記事は体験談で、医学的な根拠はありません。ただ、病気でない皆さんも知っておくべきと思うことを記します。今回は、「PDの気付き」について書きます。PDは気づき難い病気です。気が付けば、かなり悪化しているということになりがちです。特に高齢者は、老化による衰えもあり、気付きが遅れがちです。私の場合、初めの気付きは「脚のふるえ」でした。暖かくなりかけた春のある日、脚が小さく震えているのに気づきました。寒くもないのになぜだろう。とても不思議でしたが、似た症状はその後、何度もありました。結局、迷いましたが、街の脳神経外科専門医を受診しました。その間、受診まで数ヶ月後。脳神経外科というのは、受診の決断にはハードルが高い病院です。小さな病院でしたが、判断は的確でした。印象的なのは、次のPDの判定方法です。1)体の右側面または左側面が、壁に沿うように立つ2)立ち位置は、体を壁から10cm程度離す3)壁に近い方の脚を軽く上げて、片足立ちをするこれだけですが、私の場合、右脚を上げての片足立ちができませんでした。つまり、右半身にPDの症状が現れていました。即座に「パーキンソン症候群」と判断され、大きな総合病院の紹介状が出されました。大病院ではMRIなどの検査を受けましたが、特にPDの特定はできていません。PD用の薬が効果を示すので、PDと判定されています。心配な方は、片足立ちでの検査をお勧めします。ただ転倒の恐れがありますので、御家族の立ち合いをお勧めします。大病院に勝る、街の小さな病院の判定技術。経験に基づくものと思いますが、素晴らしいと思います。次回は、「PDにとって悪いと感じること」を書きます。【 大福 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.30

コメント(30)

-

どなたが造った、観音様

にほんブログ村 かなり前、高見彰七について調べ始めた頃、参考情報を集めていました。今回、その一部を再発見しました。愛知県豊田市足助町の観音寺。ここにはかなり知られた観音像があるようです。(画像出典: https://engawa-toyota.com/wp/jyudenken2/)石像か、コンクリート像かもわかりません。ただ、塗装らしき痕や造形から、コンクリート像の可能性がありそうです。2体あるかもしれません。(画像出典: Google map)どなたかこの観音像の作家をご存知ないでしょうか?【 えびせんべい福袋 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.28

コメント(28)

-

御注意を、御霊神社のタタリ神

にほんブログ村 近道がてら、神社の境内を通り抜けました。その神社は大阪 淀屋橋にある御霊神社です。綺麗な拝殿や立派な狛犬を撮影しつつ、通り抜けるだけの神社。神社の由緒も知りませんが、全国に数ある御霊神社のひとつでしょう。御霊神社というからには、「タタリ神」が祀られているのでしょう。この御霊神社の祀神を調べると「鎌倉権五郎景政」の名がありました。鎌倉権五郎景政は、後三年の役で戦闘中に右目を矢で射られました。それでも戦い続けた景政、16歳の時でした。景政に矢を射たのは、鳥海弥三郎保則。その子孫が鎌倉の御霊神社を訪れた時のこと、急に眼に痛みが走り、ついには失明したそうです。人々は、鎌倉権五郎景政のタタリとうわさしました。鎌倉権五郎景政は、鎌倉近辺の御霊神社で多く祀られるとのこと。なぜ大阪で祀られたのかはわかりません。鎌倉権五郎景政は歌舞伎の登場人物のモデルとのことですから、歌舞伎の影響かもしれません。皆さんもお近くの御霊神社の祀神を調べてはいかがでしょうか。くれぐれも、祟られませんように。【 どら焼き 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.25

コメント(36)

-

目立ちます、少彦名神社の張子虎

にほんブログ村 大阪市中央区道修町(どしょうまち)は薬の街。150件ほどの製薬会社が道修町にあります。道修町には薬の神様(薬祖神)を祀る少彦名神社があります。少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)は「神農さん」とも呼ばれます。とても目立つ張子虎。少彦名神社と虎の関連は何でしょう。文政5(1822)年、大阪でもコレラが流行しました。コレラは「三日コロリ(虎狼痢)」と怖れられました。当時、道修町の薬種問屋が虎の頭骨や雄黄など10種の和漢薬を配合した「虎頭殺鬼雄黄圓(ことうさっきゆうおうえん)」という丸薬を作りました。その丸薬を小さな張子虎とともに施薬し、コレラを治癒したそうです。今はその丸薬はありませんが、張子虎は疫病除け、災厄除けの御利益があるとされています。現代のコロナ禍では「アマビエさん」が話題になりました。江戸時代のコレラでは、虎が疾病除けになったわけです。少彦名神社には私は短時間立ち寄っただけでしたが、参拝者が多く、地域で厚く信仰されている神社でした。【 大阪 ひとくちチーズケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.23

コメント(32)

-

岡山県の山火事

にほんブログ村 山火事に遭った岡山県南部の児島半島。5月の確認では、化粧地蔵は無事でした。しかし山火事被害は甚大。その様子をご覧ください。児島半島南部から見た北の山。奥の山が真っ黒です。児島半島東南部。やはり真っ黒に焼けた山。被害が大きかった貝殻山は通行止め。その付近の焼け跡。被害が大きい児島半島北部。民家にも迫っていました。人的被害がなく、なによりでした。【 岡山蒜山はちみつ黄金ケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.21

コメント(28)

-

マオマオが喜んだ牛黄は とても地味でした

にほんブログ村 人気アニメ「薬屋のひとりごと」の主人公「猫猫(マオマオ)」。そのマオマオが報酬として受け取り、大喜びしていた漢方薬の薬材・牛黄(ごおう)。牛黄を偶然見る機会があったが、とても地味。牛黄は牛の胆石。アニメでは牛黄はマオマオには黄金に輝いて見えていたが、実際はくすんだ茶色でした。【 薬屋のひとりごと 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.19

コメント(26)

-

名を知れば 花壇はにぎやかに

にほんブログ村 随分前から、近所にあるこの植物が気になっていた。姿形がエビに似ている。でも名前を知らない。調べてもいなかった。ものぐさな私もようやく調べると、すぐにその名がわかった。その名は「コエビソウ」、あきれるほど見たままの名前だった。コエビソウはメキシコ原産の暖かい地域の植物。比較的、寒さにも強いが、霜には弱い。コエビソウは「キツネノマゴ科」の植物。でも、”エビがキツネの孫”と言われると納得がいかない。どうしてもその名が引っかかる。そういえば、キンギョソウというのもあった。植物の名は、あらゆる生物の名であふれている。動かないはずの植物が生きる花壇が、水族館になり、動物園にもなる。植物の名を知れば、花壇はとてもにぎやかになる。そんな植物の名を知るのが、とても楽しい。【 コエビソウ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.16

コメント(35)

-

霊岩寺の地蔵菩薩像の位置ずれ

にほんブログ村 豊田市の霊岩寺の地蔵菩薩像(推定・高見彰七作品)。【記事1】 「高見彰七作品リンク集3 No.6 霊岩寺の地蔵菩薩像1」【記事2】 「高見彰七作品リンク集3 No.6 霊岩寺の地蔵菩薩像2」この地蔵菩薩像の設置場所には謎があります。1)なぜ高齢者が参拝できない様な高台にあるのか2)なぜ境内ではなく外周にあり、外を向いて立っているのか3)なぜ霊岩寺の入り口から100mほども北にずれた場所にあるのかまず、疑問の(1)高台にあることと、(2)モアイの様な外向きの立ち方について考えます。250体の高見彰七の作品は、かつて道路沿いの斜面に、道に向いて立っていました。その時の名残から、道路に向いて高台に立っているとも考えられます。実際、道路に向いて立っている高見彰七作品はいくつもあります。また地蔵菩薩像の向きは、東向きでもあります。高台にある地蔵菩薩像は、朝日を浴びて神々しく見えることでしょう。(3)の入り口からの位置ずれは疑問です。可能性として、名鉄三河線 梅坪駅付近の鉄道高架から、当時はこの位置であれば地蔵菩薩像が見えたのではないかと思います。今となっては、むしろこの地蔵菩薩像は目立たない場所にあります。それでもその大きさから、地域の人の知るところではないでしょうか。今後もこの大きな地蔵菩薩像が、永く守られていくことを祈念します。【 金鯱レモンわらび餅 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.14

コメント(28)

-

画像募集 桝塚教会の3作品

にほんブログ村 あらためて、豊田市 桝塚教会にあった3体の消失コンクリート像の画像を募集します。以下は不鮮明な画像ですが、高見彰七作品と推定しています。地蔵菩薩像と法然上人像?観音菩薩像画像をお持ちの方、ぜひご提供をお願いします。【 名古屋コーチン プディングスイーツ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.12

コメント(30)

全3823件 (3823件中 1-50件目)

-

-

- 地球に優しいショッピング

- ☆洗たくマグちゃん プラス☆

- (2025-09-04 23:16:08)

-

-

-

- 運気をアップするには?

- 確実にプラスアルファの運気アップ効…

- (2025-10-13 22:38:03)

-

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- ふるさと納税返礼品の感想と今月も娘…

- (2025-10-14 00:24:15)

-