全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

第21回 下丸子

更新が遅くなり申し訳ございません。今回は大田区下丸子駅周辺を散策しました。漫画「それでも町は廻っている」のモデルにもなっている街ですね。まずは、駅を出て左手の大田区民プラザの方へ歩いてみます。こちら側は、かなり木々がうっそうとしている所があったり、緑が豊富ですね。こんなに立派な木があったりします。それでは、駅の方へ戻り、商店街を歩いてみようと思います。この街の商店街は一本道じゃなくて、横道に入っても商店があったりしました。このように、車道・歩道ともに綺麗に整備されています。買い物もしやすそうです。歩いて横道に入っていくと、風鈴の涼しげな音色が聞こえてくるこれぞ下町、といったような光景が広がります。いいですね。こういう風景を見ると、何故か懐かしい気持ちになりますね。これも、小学生時代を思い出します(笑)さらに歩き続けると・・・このような立派な門が現れます。現在は、お寺のようですが、これは江戸時代の小大名の屋敷跡だそうです。貴重な文化財です。強い陽射しと蝉しぐれの中、駅と反対の方向へどんどん歩くと、あの有名企業に行きつきます。その有名企業とは・・・そうです、キャノンです。下町の風景が残るこの街に、ハイテク産業の会社が籍を置いているんですね。なんとも、不思議な感じがする街でした。 文責 T・T

2010年08月07日

コメント(0)

-

第20回 宮前平

更新が大変遅れてしまい申し訳ありませんでした。今回は、東急田園都市線の宮前平駅の紹介をしたいと思います。宮前平駅…と聞いて何かピンとくるものが浮かぶ方は珍しいのではないでしょうか。ショッピングモールがあるわけでも、大きなレジャー施設があるわけでもなし(温泉施設ができましたけど)。いわゆるベッドタウンといったところでしょうか。そんな宮前平の特徴といえば、急な坂道の多さです。宮前平駅を挟んで南北にかなり急な上り坂があり、他にもうねうね上ったり下ったり、街中の至るところに急な坂道が見られます。住宅街のどまんなかにこんなに急な階段が見つかるほど。ここで小さな疑問が。なぜ『宮前“平”』なのに坂ばかりあるのでしょう?全くもって“平ら”ではないのですが…。どうやら宮前平の『平』はかつてのこの地域の大字から持ってこられたそうなのです。宮前平は隣駅である宮崎台と一緒に『みやざき』という地名で呼ばれていたようです。そしてその『みやざき』のもともとの漢字表記は、『宮前』だったようなのです。これだけの急こう配だらけの街に“平”と名付けるとは何とも皮肉なものです。ちなみに駅の北側の上り坂には『富士見坂』という名前が付けられており、天気の良い日には上り切った辺りから富士山を拝むことができます。残念ながらこの日は曇っていて見えなかったのですが…。富士山から遠く離れた小さな町にも『富士』とつく場所があるなんて、富士山の偉大さを改めて思い知らされた気分です。

2010年01月11日

コメント(0)

-

第19回 蒲田を東から西へ

今回は東急沿線のターミナルの一つ、蒲田を歩いてみたいと思います。筆者は京急沿線に住んでいるので、蒲田と言ってもまず降り立つのはこの駅、「京急蒲田」。駅の東側を通る国道15号線(第一京浜)を川崎方面に望むと、かなり大掛かりな踏切があるのが分かります。お正月、箱根駅伝でテレビにこの場所が映るのを見た方も多い事と思います。現在、この場を通る京浜急行は会社をあげて線路の高架化を進めており、あと4年もすると写真の上の方にある高架を電車が走ることになります。駅の周辺は作りかけの高架や機材などで物々しい印象を受けますが、ここからJR蒲田駅の方向へ向かって歩いていくと穏やかな街らしい雰囲気が出てきます。京急蒲田の駅前から伸びていくこの商店街は「あすと京急」。薬局やコンビニ、靴屋などはもちろんのこと、坦坦麺を専門に扱うラーメン店や、特徴ある国旗を掲げたネパール料理の専門店、黒糖のドーナツを売るお店なども。よく見かけるチェーンから個性あふれるお店まで、その顔ぶれは多彩です。因みに、あすと京急から枝分かれした路地に入るとその先にあるのが「蒲田八幡神社」。社そのものの規模は小さめですが、立派な鳥居を備えています。あすと京急を抜け、JR蒲田駅へと足を進めます。駅前の通りは非常に広々とした印象。京急のバスがひっきりなしに行き交っているのが目立ちます。こちらが蒲田駅の東口サイド。目を引くのはやはりこの像でしょう。モヤイ像は渋谷、新島、そしてこの蒲田と全国に三体あるようです。表と裏で異なる表情が楽しめるのもポイント。駅ビル「GRANDUO」にほぼ隣接する形で、大田区役所があります。内部は吹き抜けになっており、非常に開放感が高い印象を受けます。羽田、穴森の昔の町並みを再現したジオラマや、対照的にこれからリニューアルする大田区体育館の完成予想図などの展示もあり、区役所としてのみならず、博物館的な楽しみ方も出来る場所です。GRANDUOの中を通って西口側へ行くと、東急の駅ビルである「TOKYU PLAZA」が右側に隣接しているのが分かります。遠めに見てみたときの写真。観覧車が上にあるのが見えます。主軸となるバスも、こちら側は東急バス。東側と西側の違いはここにも現れていますね。そして西口側、東急蒲田駅の下をくぐり抜けるとその一帯はまさに「ユザワヤの街」。街行く人々を見ても、赤、黒、白の三色に彩られた大きな袋が目立ちます。そう、手芸雑貨の老舗ユザワヤの総本山こそこの蒲田なのです。生地、文具、模型など扱うジャンルごとに建物が分かれており、西口側だけで7棟あるほか、蒲田全体を含めればユザワヤのビルは合計13棟にも及ぶそうです。周囲にあるお店やアーケードにも手芸、服飾関連の所が多く、この一帯からは他に無い洒落た雰囲気が漂っています。このように、東から西へ歩いてみるだけでもその違いに驚くであろう蒲田の街。交通の要衝、乗り換え地点という印象も強いですが、時にはゆっくり歩いてみるのもまた一興ですね。文責:MT次回は11月中に更新の予定です。お楽しみに!

2009年10月31日

コメント(0)

-

第18回 港北ニュータウンを歩く

今回も東急沿線とは少し離れますが、港北ニュータウンのご紹介をしたいと思います!港北ニュータウンとは、横浜市都筑区にあり、駅でいうと横浜市営地下鉄ブルーラインの中川・センター北・センター南・仲町台、グリーンラインの都筑ふれあいの丘~東山田の各駅が最寄りとなります。渋谷にも横浜にも、いずれも30分程度で出ることができ、公園や遊歩道が多く存在し、特に若いファミリーに近年絶大な人気を誇っている街でもあります。さてそれでは、そんな港北ニュータウンの玄関口である中川駅から、散歩に出てみたいと思います。まず、中川駅の地上に出ると…いかにもニュータウン、という感じの町並みです。郵便局や交番もなんだかこだわりを感じます。駅からすぐのところから、緑道がはじまります。この街にはこのような緑道がいたるところにあり、散歩するにはいい街です。途中、地下鉄(ブルーライン)が顔を出したり。このような野球とサッカーが同時にできるくらい大きな公園も、港北ニュータウンにはたくさんあります。この緑道は全部で5キロくらいありますが、今回は途中で抜け、センター北駅へ向かいます。センター北駅周辺は、近年すごい勢いでショッピングセンターやマンションができています。写真はまだオープンして間もない、ノースポートモールです。この街には写真のような細長い形の建物が多いのも不思議です。そして、都筑区のひそかな名物「都筑まもるくん」意外に大きくて、初めてみる人はびっくりすることでしょう。都筑区の交通安全を見守っています。そして最後は、センター北駅前にある阪急百貨店と観覧車です。わずかではありましたが、港北ニュータウンと都筑区の良さが伝わりましたでしょうか??センター北からは東急線の綱島や鷺沼、たまプラーザへのバスも出ており、東急沿線とも馴染みが深い街です。ぜひ一度、お散歩に、そしてショッピングに来てみてはいかがでしょうか?☆次回の更新は10月中を予定しています。お楽しみに!文責:三田代表

2009年09月30日

コメント(0)

-

第17回 日本橋散策

会員にあまり馴染みのない日本橋に行ってみたいということで、散策してきました(筆者は日本橋在住なので案内役でした)。正午に浅草線日本橋駅集合。とりあえず昼ご飯を食べようという事で、たいめいけんか、コレド日本橋にしようか、ほとんど迷わずコレド日本橋へ。コレド日本橋は、日本橋の新名所の一つで、ショップレストラン&オフィスという丸ビルみたいな複合施設。その4階レストラン街へ向かう。と、そこに影…。その正体は…大隈重信!そうここ5階は、早稲田大学ファイナンス研究科・日本橋キャンパスだったのです!置いてあった入学パンフレットを見ると、入学者の平均年齢は32.2歳。金融街の中心で働くサラリーマンが中心かな。さて、おなかも空いたので4階に降りよう!とエスカレーターを探すと、下りがない!大学サイトをはじめとして、一度入るとなかなか抜け出せないのが早稲田の特性でありますが、ここでもまた…なので、こういうときは、エレベーターで下ります。いろいろ見て回って食べたのはカレーうどん。写真はありません。コレド日本橋を後にした私たちは、日本橋の「日本橋」を背後に京橋方面へ。すぐに老舗百貨店・日本橋高島屋本店さらに歩き、八重洲通りにさしかかったところで突然、キリンが出現!もちろん野生ではありません。像です。東京駅方面に向かい、北海道物産館に寄り道し、ソフトクリームを食す。呉服橋方面へ。途中、さくら道。呉服橋を渡ると、日本の中央銀行・日本銀行本店収まりきらない大きさ。その隣には、三井本館(三井住友銀行日本橋支店)。ここの1階は天井が異常に高いです。その向かいには、日本橋三越本店。越前屋という屋号で商いをしていた三井さん、だから三越なんですね。玄関の装飾(わかりにくい写真ですみません…)。中に入ると、巨大な謎のオブジェが出現。天井はステンドグラス。オブジェの向こう側。参議院本会議場に似ている?別の出口から出てみると、ライオンゾウが…。いや、像です。このライオン像に誰にも見られることなく跨ることができれば、必ず合格するという伝説が受験生の間にあるとか。どなたか試して、結果をお知らせください。それにしても、完全に洋風の建物に、暖簾がシュール。少し戻って、日銀の向かいにある貨幣博物館。入館料は無料。常設展は、古代中国~現代日本の貨幣を歴史に沿って展示しています。今回の特設展は、古代中国の貨幣。不思議です。世界の貨幣や日本の記念硬貨なども展示してあり、こちらはなかなか綺麗でした。次に向かったのは、水天宮前。水天宮仲通には小さな駄菓子屋やおせんべい屋さんがあります。水天宮に参拝。ご利益は子授け・安産です。水天宮のある蛎殻町は、昭和の大歌手・藤山一郎氏の出生の地。なんと藤山氏は慶應義塾普通部卒なのです!それから人形町・甘酒横丁へ。甘酒ソフトがありましたが、北海道ソフトを食べてしまったので、お腹を壊さぬよう自制しました。甘酒横丁を通った先には明治座。筆者の通り道にあって、ずっと気になっていたものの入った事がなかったチーズ専門店なども寄ってみました。それから茅場町方面に向かいます。茅場町といえば、世界三大市場の一つ・東京証券取引所。一般見学もできるのですが、入館は16:00まで。タイムアウト。仕方がないので、建物を一周します。この後は茅場町のJAZZBARで少し飲んで、日本橋散策は終了しました。文責:YK次回の更新は9月下旬頃の予定です。お楽しみに!

2009年09月02日

コメント(0)

-

第16回 六郷用水跡

大変ご無沙汰をしておりました。今年度も更新を行ってまいりますので、何卒よろしくお願い致します。 さて、今回ご紹介するのは六郷用水跡です。六郷用水は、多摩川沿いの地域に農業用水を供給するため江戸時代に開削された水路です。以来、第二次大戦期までの長きに渡って地域住民の生活に貢献してきました。現在では、東急多摩川線の多摩川駅から鵜の木駅にかけて、かつての流路に沿って遊歩道が整備されています。 多摩川駅から東急多摩川線に沿って歩き、中原街道下のトンネルをくぐると遊歩道が始まります。三菱山と住宅地に挟まれた流路には丸々と太った数多くの鯉が優雅に泳ぎ、ここが都内であることを忘れさせてくれます。春には流域に植えられた桜の木々が見事に開花して、多くの人で賑わっています。5分ほど歩いたところにある寺院「東光院」の近くでは、ミニチュアの足踏み水車や日光浴を楽しむ亀などを楽しむことができます。 東光院を出ると、一旦流れが非常にゆるやかになります。水路の近くには湧水地を覆うあずまやがありますが、あまり水量は多くありません。また、人工の小さな滝があり、岩の上から水が流れ落ちる様は一服の清涼感を与えてくれます。 密蔵院の近くで再び豊かな流水を取り戻した用水は、多摩堤通りから一本入った閑静な通りを鵜の木の方向へ流れていきます。線路を挟んだ反対側を流れる多摩川は散歩コースとして有名ですが、たまには六郷用水に沿って、さまざまな発見をされてみてはいかがでしょうか。 次回の更新は来月を予定しています。

2009年08月12日

コメント(0)

-

第15回 東急病院

東急大井町線・目黒線の大岡山駅を出て、駅舎の方を振り向くと、そこには、蔦の絡まる不思議な雰囲気の建物がそびえ立っています。その建物をよく見てみると、「東急病院」の文字があります。駅ビルが病院なのでしょうか。 今回は、この東急病院について、ご紹介したいと思います。 駅舎の上に覆い被さるようにあるこの建物、本当に病院なのです。かつて大岡山駅に隣接した場所にあった東急病院が平成19年11月に駅舎の真上に移転したことにより、現在のような状態になりました。駅の上に病院が建てられるのは、本邦初であり、さすがは鉄道会社の病院であると、その奇抜な発想に感服させられました。鉄道の線路がその下にあるという構造上、心配なのは、電車の走行による揺れが医療行為に影響を及ぼすのではないかということです。しかし、大岡山駅には、電車の発着に伴う振動を病院に伝えないよう、線路の下にコイルばね防振装置を設置するなどの工夫がなされており、そうした不安は払拭されています。また、改札付近に病院の入口があるため、鉄道を使って来院する場合にも、非常に便利です。「大岡山にやすらぎの丘を創る」ことをコンセプトに、地域の人々の健康な生活の実現に貢献しています。 道路を挟んで反対側には、東京工業大学。周辺は、商店街と住宅街。閑静な学園都市の空に突如として伸びるその建物は、まるでお城か何かのようです。 東急病院は、その下を走る東急線とともに、私たちの毎日に安心を提供してくれます。

2009年02月09日

コメント(0)

-

第14回 日吉キャンパス協生館

今回は、前回取り上げました慶應義塾大学日吉キャンパスの中にある協生館について紹介させていただきたいと思います。 東急東横線の日吉駅から見て日吉キャンパスの銀杏並木の右側、綱島街道に面したところに協生館はあります。 この協生館は、慶應義塾の創立150年記念事業の1つとして建てられたもので、今年の8月に完成しました。大学院や図書室、プールなど、大学の施設が入る一方で、飲食施設やスポーツ施設、ホールなど、一般の方々も利用することができる施設も数多く入っています。 並木道から協生館へ向かうと、入口の右側にローソン、左側にタリーズコーヒーがあり、まるで大学構内の施設ではないかのようです。タリーズコーヒーの奥には、セントラルウェルネスクラブがあり、一般の方々がトレーニングされている姿が見えます。これまでの日吉キャンパスを知っている学生としては、地域と渾然一体となった開放的な雰囲気に、違和感は覚えないまでも、不思議な印象を受け、驚きを隠すことができませんでした。 建物の中に入ってみると、吹抜けと、そこから降り注ぐ自然の光が清々しく迎えてくれます。その風景は、あたかもどこかのショッピングモールのようです。ローソンの隣には、英国式のパブ「HUB」もあります。英国の大学では、構内にパブがあるのは当たり前だそうです。授業やサークル活動を終えた学生や先生方がここに集い、一日の疲れを癒すことができます。お昼も営業しており、英国風カレーなど、少し変わったメニューの昼食をいただくこともできます。 2階には、言わずと知れた石鍋シェフのフレンチレストラン「クイーン・アリス」があります。店内からは、日吉キャンパスの緑を望むことができ、優雅な時間を過ごすことができます。また、その他にも、講演会やコンサートなどに使われる藤原洋記念ホールや、慶應義塾紹介コーナーを設け、慶應義塾オリジナルグッズの販売を行っているコミュニケーション・プラザなどがあり、慶應義塾と地域との連携の拠点となっています。3階以上は、大学院の施設や研修施設などが入居しており、一般の方々は、入ることができません。 日吉キャンパスにそびえ立つ協生館。陸上競技場側から見るその姿は、非常に雄大です。このモダンな施設を中心に、慶應義塾と社会、地域との連携が強化され、共に発展していくことを願います。

2008年12月06日

コメント(0)

-

第13回 慶應義塾大学日吉キャンパス

今回は、東急東横線の日吉にあり、私たち田園都市倶楽部の活動の拠点でもある慶應義塾大学日吉キャンパスを紹介したいと思います。 東急東横線日吉駅から綱島街道側へ出ると目の前に現れる銀杏並木、それが慶應義塾大学日吉キャンパスの入口です。ここでは、慶應義塾大学の総合政策学部と環境情報学部、看護医療学部を除く学部の教養課程の学生が学んでいます。銀杏並木を抜けると、図書館や校舎などの建物が数多く並ぶいわゆる大学の風景が広がっていますが、少しキャンパスの奥まで足を運んでみると、そこには、「蝮谷(まむしだに)」と呼ばれる緑豊かな空間が広がっています。蝮谷には、主に体育会系の部活の練習場などがあり、その周辺には、街中の大学とは思えないようなうっそうとした雑木林があります。一歩足を踏み入れると、色々な生き物が迎えてくれ、授業の合間などに気軽に自然に親しむことができます。 さて、日吉キャンパスの歴史をひも解いてみると、意外にも東急との深いつながりがあります。実は、現在、日吉キャンパスがある土地のほとんどは、昭和3年に東急(当時は東京横浜電鉄)から慶應義塾に無償で提供されたものなのです。大正末期、慶應義塾は、学生数の増加などに伴い、三田キャンパスが手狭になり、大学の一部移転の候補地を探していました。そこに東京横浜電鉄から沿線の日吉台の土地72,000坪余を無償提供するとの申し出があり、「日吉キャンパス」が誕生することになりました。当初、日吉キャンパスには、大学の予科が置かれ、後には、現在の理工学部の前身である工学部(1944年、日吉にあった藤原工業大学が慶應義塾に寄付され設置)も置かれました。銀杏並木の奥にそびえ立つ慶應義塾高等学校の白亜の校舎(第一校舎)は、当時の面影を今に伝えています。 このような歴史を持つ日吉キャンパスは、慶應義塾創立150年の今年、大きな変革の中にあります。現在、東横線の日吉駅から見て銀杏並木の右側、横浜市営地下鉄グリーンラインの入口近くに、新たな施設が建設されています。「協生館」という名称で、新設される大学院が入るほか、研修施設や音楽ホール、体育施設などもあり、様々な交流や連携を生み出す複合施設として、今年8月に竣工予定です。また、これ以外にも、既存の校舎の建て替えなどが進み、日吉キャンパスは、長い歴史を持ちつつ、新しい時代へと踏み出していこうとしています。 ところで、銀杏並木の途中にある「来往舎」という建物で、去る7月9日、東横線開通80周年を記念するシンポジウムが開催され、7月8日から10日にかけては、東横線80周年記念写真展が開催されました。こうしたところからも、日吉キャンパス開設以来の慶應義塾と東急の関係をうかがい知ることができるような気がします。この来往舎では、普段から多くのシンポジウムやコンサート、展示会などが開かれ、塾内外の交流を深める拠点となっています。 横浜市営地下鉄グリーンラインの開通や東急目黒線の延伸でますます便利になり、慶應義塾創立150年を迎えて構内施設が充実しつつある日吉キャンパス。これからの大いなる発展に、塾生としても期待しています。 参考資料 ・「塾」1996年NOVEMBER(No.201) 慶應義塾 ・「塾」1998年MAY(No.212) 慶應義塾

2008年07月29日

コメント(0)

-

第12回 田園都市の並木道

東急多摩田園都市、そのいずれの街へ行っても、大通りには美しい並木があります。 他の街から多摩田園都市の区域に入った途端、並木が始まるところもあり、整然とした並木道は、多摩田園都市の象徴といってもよいかもしれません。 多摩田園都市には、植物の名を冠した地名が多くあります。そのため、例えば、横浜市青葉区にある桜台ならば桜並木というように、地名の木が植えられている洒落た並木もあります。そうでないところも、その街の雰囲気に合った木が植えられ、並木道を通る人々に四季の移ろいを感じさせてくれます。 このような並木道は、多摩田園都市に限らず、田園調布など、田園都市構想に基づく他の東急沿線の街にもあります。都市と自然との調和を目指す田園都市の伝統が、街を彩る並木に息づいているのではないでしょうか。 深い緑のトンネルや、そこを吹き抜ける風は、家路に着く人々の心を癒し、日々の感性を豊かにしてくれます。

2008年06月27日

コメント(0)

-

第11回 五反田の新名所

五反田って、東急沿線だっけ? そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。山手線の駅としてのイメージが強いのですが、五反田は、東急池上線の終着駅、れっきとした東急沿線の街です。その五反田に4月23日、新たな商業施設が誕生しました。「レミィ五反田」です。この施設は、東急が運営する駅ビルであり、書店やカフェ、雑貨店、スーパーマーケットなど、様々な店舗がテナントとして入っています。東急池上線五反田駅と直結しており、雨の日でも濡れずに行くことができます。 また、3月14日には、駅の反対側にJR東日本グループによる食を中心とした商業施設「アトレヴィ五反田」がオープンしました。「レミィ五反田」と「アトレヴィ五反田」、この2つの商業施設の誕生により、五反田駅周辺の景色が変わり、五反田を訪れる楽しみが増えました。きっと、これらの施設を中心に、五反田は、これからも発展を続けていくことでしょう。 蒲田と五反田を結ぶ東急池上線。以前、この「慶應生の街かど案内」でも、戸越銀座などの沿線の街をとりあげたことがありました。沿線には、他の東急の路線とは少し異なるしみじみとした街並が広がっています。五反田に新たな商業施設が誕生したことで、池上線の沿線全体にも新たな風が吹き込み、これまでとは違った雰囲気が生まれてくるところもあるかもしれません。大井町線の急行運転開始により、旗の台駅での池上線と大井町線の乗り換えが便利になりました。この春は、大井町線の急行運転開始や横浜市営地下鉄グリーンラインの開通、「レミィ五反田」の誕生など、東急沿線では様々な新しい出来事がありました。池上線沿線、そして、東急沿線のこれからが楽しみです。

2008年05月05日

コメント(0)

-

第10回 西小山の商店街

久々の更新となりました。おかげさまで、「慶應生の街かど案内」も10回目です。 今回は、東急目黒線の西小山の街を紹介させていただきたいと思います 西小山駅は、昨年7月に隣の武蔵小山駅とともに地下化されました。写真のとおり、現在も工事が続いているようです。 さて、西小山駅の東西には、小ぢんまりとした素朴な商店街が広がっています。ちょうど駅が区の境になっており、西側が目黒区、東側が品川区です。 駅の西側には、「にこま通り商店街」があります。書店や文房具屋、電気屋などが立ち並ぶ地元密着型といった雰囲気の商店街です。この「にこま通り商店街」から脇に入ると、「弁天通り」などの小規模の商店街があります。 駅の東側には、短いながら、アーケードがあります。そこには、多くのお店が所狭しと連なり、まるでデパートのようです。アーケード自体は、数十メートルで終わってしまいますが、その先には、まだ商店街が続いています。住宅街の中で住民の生活を支える、しみじみとした商店街です。 西小山の商店街は、以前、「慶應生の街かど案内」でも取り上げた武蔵小山の商店街に比べると、かなり小さな商店街です。しかし、武蔵小山のように地域の名物としての気負いや飾り気もなく、生活に密着した本来の商店街の姿がここにはあると思います。また、目黒区の側と品川区の側では、やはり街の「におい」が少し違うような気がします。1つの街の中で、このような「におい」の違いを味わえるのは、非常に貴重なことではないかと思います。目黒線の各停電車に乗ったときには、西小山で途中下車して、その空気を感じとってみてはいかがでしょうか。

2007年12月03日

コメント(0)

-

第9回 青葉台のすず風舗装

今年の春先、東急田園都市線青葉台駅周辺の道路が涼しげな水色になりました。それに合わせて、一部の歩道の舗装も、それまでの灰色のアスファルトから、赤や茶色の少し洒落たタイルへと変わりました。何も知らずに青葉台へやって来た人には、駅前に広がる水色の舗装は、大変奇妙に見えることでしょう。 実は、これ、「すず風舗装」といって、地球温暖化防止に一役買っている素敵な舗装方法なのだそうです。横浜市道路局のホームページによれば、舗装に吸水性の高い物質を配合し、そこに水を蓄えておくことによって、その水が蒸発する際、路面の熱を奪って、ヒートアイランド現象を抑制することが出来るそうです。青葉台以外にも、横浜市の各所でこの舗装が実施されています。 ビルが立ち並び、コンクリートが非常に多い青葉台の街において、その特徴的な舗装は、延々と続く並木と相まって、青葉台の名にふさわしい爽やかさを演出しています。 地球温暖化が問題となっている今日、意外にも私たちの身近なところで、「すず風舗装」のような温暖化防止の取り組みがなされていることに気付き、感心させられました。みなさんも近くに「すず風舗装」の道路がないか、探してみてはいかがでしょうか。

2007年06月06日

コメント(0)

-

第8回 アートフォーラムあざみ野

東急田園都市線あざみ野駅から徒歩5分、白い壁に大きなガラス窓のある建物がそびえたっています。 平成17年10月に開館した「アートフォーラムあざみ野」は、「男女共同参画センター横浜北」と「横浜市民ギャラリーあざみ野」からなる横浜市の複合施設です。 「男女共同参画センター横浜北」は、市民活動及び交流の場の提供を目的としており、交流ラウンジや会議室、レクチャールームなど、地区センター(公民館)の機能を拡張したような施設といえるでしょう。また、「生活工房」や「健康スタジオ」といった部屋もあり、文化センターさながらの設備を有しています。 「横浜市民ギャラリーあざみ野」は、発表、鑑賞、学習の場を提供し、アートを通じた交流の拠点となることを目指して、展覧会や美術講座などを開催しています。展覧会のための展示室や制作の場としてのアトリエなどの設備が充実し、地域の芸術活動の拠点としてふさわしい施設です。日曜日のお昼には、ロビーコンサートを開催し、地域の人々が気軽に芸術に触れられる機会を提供しています。 入口から一歩足を踏み入れると、まるで異世界に迷い込んでしまったかのような広々としたエントランスロビーに包み込まれます。入口上の大きなガラス窓から豊富な自然光が取り入れられ、非常に明るく暖かい開放的な空間が創り出されています。 白を基調とした内装や、その悠々としたものの配置は、訪れる者に新時代の文化の息吹を感じさせます。 所在地 〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 交通 東急田園都市線「あざみ野駅」東口 徒歩5分 横浜市営地下鉄「あざみ野駅」1番出口 徒歩5分 駐車場27台(有料・要予約) 開館時間 午前9時~午後9時(男女共同参画センター横浜北のみ日・祝日は、午前9時~午後5時) 休館日 毎月第4月曜日、年末年始 ※施設保守のため臨時休館あり アートフォーラムあざみ野 http://www.artforum-azamino.jp/

2007年03月05日

コメント(0)

-

第7回 青葉台フォーラム

東急田園都市線青葉台駅のすぐそばにヨーロッパのプチホテルのような雰囲気を漂わせるホテルがあります。「青葉台フォーラム」、このホテルが青葉台に誕生してから10年が経ち、その異国情緒の可愛らしい外観は、すっかり青葉台の街の風景の一部として定着しました。 青葉台駅から徒歩2分、交通至便の立地から、ビジネスマンや、青葉台に住む知人を訪ねてきた人などに利用されています。また、ホテル内のレストラン「ラ・ポワール」は、ランチの時間には、地元の人などで賑わいます。 ホテルというと、観光地やビジネス街に近い場所にありそうなものですが、この「青葉台フォーラム」は、青葉台というれっきとした住宅街にあります。そうしたこともあってか、地元の人が散歩の途中でちょっと一休みすることを拒まないロビー、そして、お正月などには、立ち寄った地元の人へささやかなサービスがあるなど、ホテルでありながら地域との関わりを大切にしているように感じます。 青葉台駅から国道246号線の方へ向かっていくと、並木道の一角に「青葉台フォーラム」の欧州風の建物が見えてきます。その並木と建物の対比の美しさに、何となく青葉台という街の余裕が感じられるような気がします。いつまでも青葉台の街の景色のひとつとして、この場所にあり続けてほしいものです。

2007年02月18日

コメント(0)

-

第6回 ハチ公前に青ガエル

現在、渋谷駅ハチ公口に、かつて東急東横線で運用されていた5000系電車が置かれています。この電車は、その外観から「青ガエル」と呼ばれていました。1954年(昭和29年)から1959年(昭和34年)まで製造され、1986年(昭和61年)まで東急各線で運用されました。なお、東横線では、1954年(昭和29年)10月15日から1970年(昭和45年)3月29日まで活躍しました。 車内では、渋谷の歴史を写真等で紹介している外、地域のイベント等にも使用されている模様です。車両の前面には、「渋谷→桜木町」という当時の表示板が取り付けられています。その字体等、表示板の持つ雰囲気だけでなく、「桜木町」という、今はなき駅名が書かれていることに大変懐かしさを感じます。 車内で配布されている資料によれば、このモニュメントの設置目的は、(1) 渋谷にゆかりのある電車を設置し、これまでの渋谷の歴史を大切にして、ふるさと渋谷の伝統文化や区民の生活様式の変遷などを青少年に伝え、郷土愛を育みます。(2) 渋谷駅周辺において実施される子どもの相談、広く青少年の育成活動、地元商店街の振興、地域の美化活動の連携拠点とします。ということだそうです。確かに引退した電車をこうした目的で利用しようということは、面白い試みであると思います。しかし、少しあり方が唐突過ぎる気がしないでもありません。奇抜といえば奇抜なのですが、実際、私は初めてこのモニュメントを見たとき、何かの企画で一時的置いてあるのだと思い、恒久的にその場にあるとは、考えませんでした。景観としては、若干違和感があるかもしれませんね。 景観としてどうであれ、東急線で一世を風靡した車両が身近にあるということは、非常に嬉しいことでありますし、時々立ち寄ってみたいものです。 夜には扉が閉められてしまいますが、夕方の渋谷の街をそのヘッドライトで照らす姿は、古きよき時代を偲ばせます。

2006年12月27日

コメント(0)

-

第5回 東急多摩田園都市の公園

横浜市青葉区を中心とする東急多摩田園都市、そこには、数多くの公園があります。 東京急行が発行する「街」という冊子によれば、その数は350ヶ所以上にものぼり、総面積は122万平米、東京ドーム26個分の広さに相当するそうです。それらの公園が街の中にバランスよく配置され、住民の暮らしに潤いを与えてくれています。 ほとんどの公園は、遊具や砂場などを備えた児童公園ですが、それに加え、もともとそこにあった自然を活かして造られた公園が沢山あることが田園都市の特徴でしょう。 代表的なものには、青葉台駅から徒歩10分余の「桜台公園」、藤が丘駅から徒歩数分程度の「藤が丘公園」や「もえぎ野公園」などがあります。この外にも、田園都市のそれぞれの街に理想的な配置で、こうした公園が設けられています。そこには、池があり、小さな山があり、住宅街にいながらにして自然とふれあい、愉しめる心休まる空間が広がっています。 実は、このような公園は「田園調布」から受け継がれた田園都市の理念の1つであると考えてもよいでしょう。 大正年間、現在の東京急行の前身である田園都市株式会社が田園調布の街を開発した際、もともとそこにあった武蔵野の自然を保存し、永く後世に伝えていくために公園を造りました。それが田園調布の一角にある「宝来公園」です。当初、田園調布会が管理していましたが、現在は大田区に移管され、近隣住民の憩いの場となっています。 田園調布の宝来公園、そして、東急多摩田園都市に点在する多くの公園は、自然と調和した街づくりを行うという田園都市の精神の表れであるといえるでしょう。 晴れた休みの日には、これらの公園を訪れて、田園都市を体感してみてはいかがでしょうか。

2006年09月21日

コメント(0)

-

第4回 田園都市の風景

見渡す限りの水田、その中を静かに走る単線の電車、この懐かしささえ感じさせる田園風景は、一体どこなのでしょう。 実は、都会のイメージが強い東急沿線に、このような風景が広がる場所が存在するのです。 今回、ご紹介するのは、田園都市線田奈駅周辺の風景です。横浜市青葉区の商業の中心地「青葉台」から電車で1駅、徒歩でも30分程度のところに、このようなのどかな風景が広がっています。この近くには、横浜高速鉄道こどもの国線の恩田駅もあります。 東急多摩田園都市が開発される前、青葉台周辺が恩田(横浜市編入以前は都筑郡田奈村)と呼ばれ、農村と里山であった頃の面影をここに見ることが出来ます。青葉区寺家には「寺家ふるさと村」という開発以前の谷戸の風景を残した地区がありますが、そうした半ばつくられたような原風景のみならず、いたるところに自然な状態で谷戸や田園風景が広がり、開発された都市部と調和しているところに田園都市の魅力があるのでしょう。 田園都市線田奈駅前には、「東急多摩田園都市まちづくり館」があり、多摩田園都市開発の歴史や地域の生活文化の歴史について知ることが出来ます。秋のお休みの日には、このまちづくり館で田園都市の歴史を学び、あぜ道を歩きながら、都市と農村が共存する田園都市の全貌を探ってみてはいかがでしょうか。<東急多摩田園都市まちづくり館 ご案内> 所在地 横浜市青葉区田奈町76(東急田園都市線田奈駅前)多摩田園都市まちづくり館2階 TEL:045-982-8555 交通 東急田園都市線田奈駅下車すぐ 開館時間 午前10時~午後5時 休館日 毎週月曜日、毎月第4日曜日

2006年08月30日

コメント(0)

-

第3回 武蔵小山駅の地下化

明日、7月2日(日)から東急目黒線の武蔵小山駅と西小山駅が地下化されます。 これにより、武蔵小山駅での急行と各駅停車の待ち合わせが可能になり、「街あわせ掲示板」にも書いて下さった方がいらっしゃいましたが、今年の9月には目黒線に急行電車が新設されるそうです。急行電車の新設により、武蔵小杉~目黒間の所要時間が5分程度短縮されるそうです。授業やサークル活動のため、三田キャンパスと日吉キャンパスの間を移動しなければならない私たち慶應生にとっては、目黒線に急行が走ることは、非常に嬉しいことです。 さて、「街」という観点から考えると、駅の地下化はどう評価されるのでしょう。現在、目黒線の他に、東横線でも地下鉄乗り入れのため、代官山~渋谷間の地下化工事が進んでいますし、みなとみらい線乗り入れのための反町~横浜間では、すでに地下化が完了しました。また、大井町線でも等々力駅地下駅化の計画があるようです。 都市の発展にともなう土地不足解消や騒音防止、あるいは地下鉄との相互乗り入れのために地下化するのは、大変合理的でありますし、また、踏切がなくなることによる道路渋滞の解消も期待することが出来るため、高く評価してよいと思います。(ちなみに田園都市線は、地下化と高架化により、渋谷から中央林間までの全区間で踏切がありません。) しかしながら、あくまで私個人の意見ではありますが、大井町線等々力駅の地下化は少々残念です。大井町線の特に世田谷区を走る区間では、閑静な住宅街の中を少しローカルな雰囲気さえ漂わせる大井町線の車両が走っている景色に、独特の味があるような気がします。地下化によって等々力駅での急行の追い越しが可能になるようですが、それによって失われるものも大きいかもしれません。 地下化など、鉄道の改修工事を行う際には、ただ利便性のみを追求するのではなく、その線路や駅舎が街の景色の中でどのような役割を果たしているのか考えてみることも重要であると思います。 今回は、武蔵小山駅、西小山駅の地下化を前に、鉄道の地下化の意義について若干考察してみました。

2006年07月01日

コメント(0)

-

第2回 東急沿線の下町

山の手の高級路線というイメージのある東急線。しかし、その沿線には昭和の面影を残すような下町もあるのです。 東急池上線戸越銀座駅を降りると、そこには二子玉川や自由が丘とは趣を異にする庶民的な商店街が広がっています。駅名のとおり、「戸越銀座」という商店街です。 現在、全国各地に「銀座」と名の付く商店街は多くありますが、この戸越銀座が東京都中央区の銀座を除いて最初に銀座という名前を使った商店街だそうです。関東大震災後、中央区の銀座通りに敷かれていた煉瓦を撤去することになり、それを譲り受けて今の戸越銀座の辺りの低地を埋め立てたことから、この名前が付いたそうです。商店街は、全長約1.6kmで日本最長だそうです。 商店街の路地に入ると、そこには銭湯があったり、下町風の家が並んでいたり、昭和の世界が広がっています。 戸越銀座の商店街とは反対方向、戸越銀座駅から武蔵小山駅に向かって歩いていくと、そこにもまた下町風情が漂っています。ちなみに、武蔵小山駅前のパルムという商店街には、約750mの日本一長いアーケードがあります。 左上の写真は、星薬科大学近辺の風景、右の写真は、武蔵小山の駅前の風景、左下の写真は、武蔵小山駅から学芸大学駅へ向かう途中の風景です。東急沿線にこのような街並みがあることをご存知でしたか。東急沿線の住宅街というと世田谷や多摩田園都市のような閑静な住宅街を思い出す方が多いかもしれませんが、実は、人の生活のにおいがする温かみのある街も存在するのです。街角には主婦の話し声や、子供たちの遊ぶ声が聞こえてきます。町内の人たちは皆知り合いで、助け合って生活しているという感じがします。それ故に、子供たちも子供たちだけで安心して遊ぶことが出来るのでしょう。同じ東急沿線に、さっぱりとした近所付き合いを求める山の手と、昔ながらの温もりある近所付き合いをしている下町があるということは、非常に興味深いと思います。 戸越銀座から武蔵小山を経て学芸大学に至るまで、閑静な住宅街の中を縫うように、こうした街並みが続いているというのも面白いものです。武蔵小山が「山の手の下町」と呼ばれるのもこのためでしょう。 東急池上線、目黒線、東横線という3つの路線をまたいではいますが、それぞれの街が途切れずに連続しているため、下町散歩をするにはもってこいの場所です。戸越銀座、武蔵小山、学芸大学の共通点、相違点を見出しながら山の手の下町を一度散策してみてはいかがでしょうか。 ・戸越銀座ネット http://www.togoshiginza.net/ ・武蔵小山商店街パルム http://www.t3.rim.or.jp/~palm/

2006年06月18日

コメント(0)

-

第1回 大倉山記念館

東急東横線の大倉山駅から線路沿いに急な坂を上っていくと、緑の木々の中に白亜の洋館が見えてきます。それが、大倉山記念館です。 大倉山公園内にあるこの建物、初めて訪れた人は、その荘厳さ、周辺の景色と調和した美しさに心を打たれることでしょう。大倉山駅前の街並みもそうですが、ここにいると、まるでヨーロッパにいるかのような気分になります。 大倉山記念館は、昭和7年、実業家大倉邦彦により、東西の精神文化を研究することを目的に大倉精神文化研究所として建設されました。昭和56年、横浜市が敷地を公園用地として買い取り、それと同時に建物が横浜市に寄贈されました。その後、建物の原型を留めながら大改修を行い、昭和59年に「横浜市大倉山記念館」として生まれ変わり、平成3年には横浜市指定有形文化財になりました。(以上、大倉山記念館ホームページ及び横浜市芸術文化振興財団ホームページより) 建物の中には、ホールやギャラリーなどがあり、コンサートや展覧会などが開催され、市民の文化活動の舞台となっています。また、建物の一角にある大倉精神文化研究所附属図書館では、哲学、宗教、歴史などの図書や雑誌を借りることが出来ます。 内装には、ギリシャ神殿のような重厚さや昭和初期の建築のえも言われぬ雰囲気があり、しばしば映画やドラマの撮影に使われているそうです。 みなさまも大倉山の住宅街にそびえ立つ文化の薫り漂う白亜城「大倉山記念館」に、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 所在地 〒222-0031 横浜市港北区太尾町706大倉山公園内 TEL:045-544-1881 FAX:045-544-1084 交通 東急東横線大倉山駅下車徒歩7分(駅とケンタッキーの間の坂道を上る) 駐車場なし 周辺は駐車禁止地区 開館時間 午前9時~午後10時 休館日 原則として第2月曜日、第2月曜日が休日のときは第3月曜日 年末年始は12月29日~1月3日 大倉山記念館 http://o-kurayama.jp/ 横浜市芸術文化振興財団 http://www.yaf.or.jp/ 大倉精神文化研究所(図書館のご利用についてはこちら) http://www006.upp.so-net.ne.jp/ookuraken/ ※図書館の休館日、開館時間などは記念館と異なる場合がありますので、ご注意下さい。

2006年06月03日

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

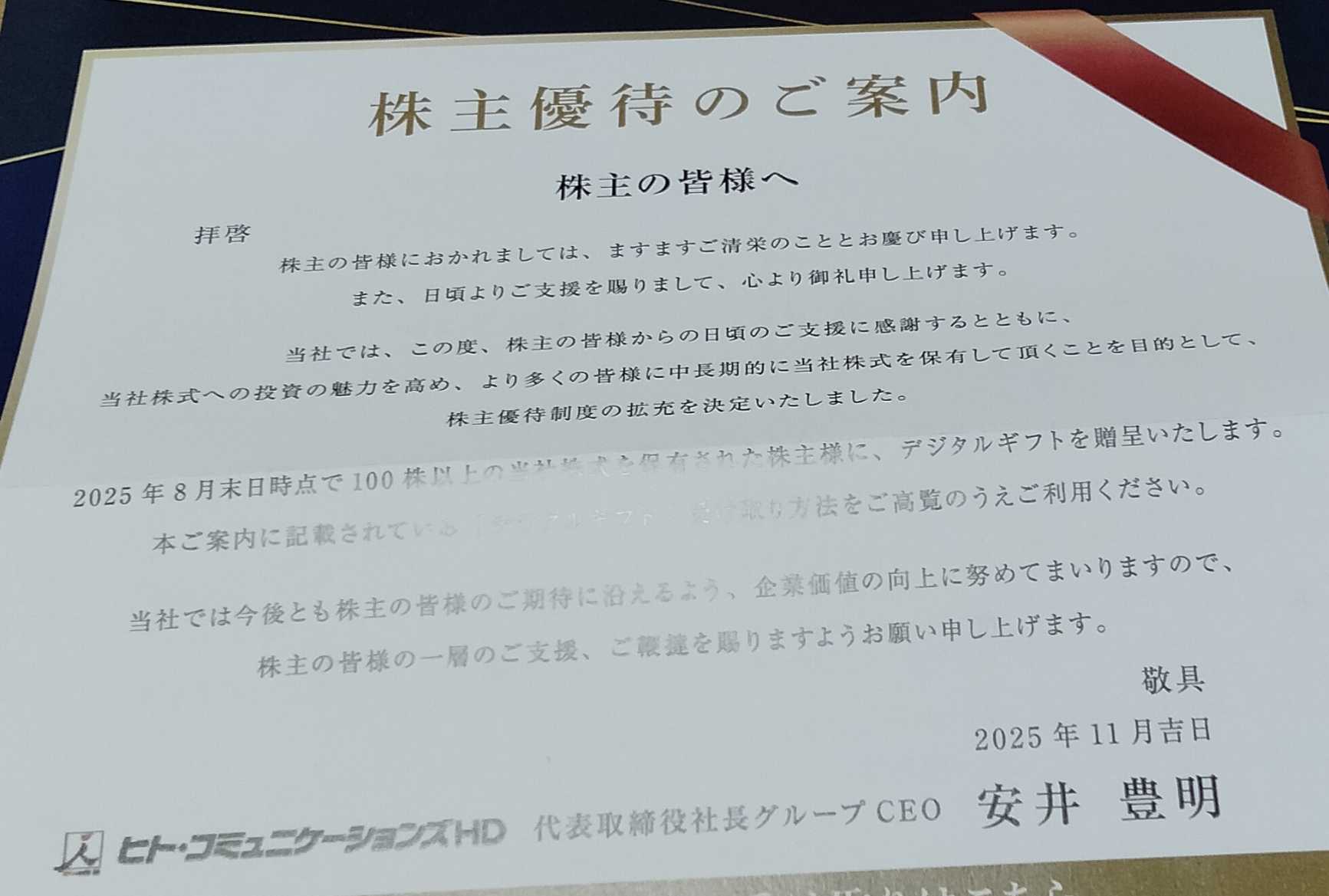

- 株主優待コレクション

- ヒト・コミュニ ケーションズH:広島…

- (2025-11-17 14:31:16)

-