-

1

よみ人知らず いで我を人なとがめそ

よみ人知らずいで我を人なとがめそおほ舟のゆたにたゆたにもの思ふころぞ古今和歌集 508いや、どうか私を人は咎めないでくれ。大舟がゆったりたゆたうように、ひねもすものを思っているところだ。註いで:否定的に制する気持ちを示す感動詞。「いや」「いやもう」。な・・・そ:副詞「な」と助詞「そ」で、婉曲な禁止。懇願を含意する制止。「・・・しないでくれ」。ぞ:普通は強調・断定の助詞とされるが、「ぞ」の付く文節は、もともと倒置表現であったという説もある。この歌などは、当てはまるようにも思う。

2008年05月19日

閲覧総数 450

-

2

平原綾香 ジュピター

平原綾香Jupiter作詞:吉元由美ホルスト 組曲『惑星』第4曲「木星」より

2025年11月28日

閲覧総数 18

-

3

林あまり 「夜桜お七」 四首

林あまり「夜桜お七」 四首赤い鼻緒きれた夢など紡ぎつつ お七いつまで春をうとうと緋のじゅばん備えつけたるホテルにて マッチ擦りたし今宵のお七唇を幹にはわせて息ひそめかんざし打ちこむ 夜桜お七ざりざりと桜のぼれば脚に傷しろく浮き出し 月夜が舐める歌集「MARS★ANGEL」(昭和61年・1986)■「夜桜お七」(歌:坂本冬美)歌詞坂本冬美 最新大ヒット ── 紅白歌合戦、大トリ確定か! また君に恋してる【CD マキシシングル】■ 八百屋お七

2010年04月05日

閲覧総数 1992

-

4

正岡子規 「藤の花」連作

正岡子規(まさおか・しき)瓶かめにさす藤の花ぶさみじかければたゝみの上にとどかざりけり(花瓶に挿した藤の花房は短いので、畳の上までは届かないのだなあ。)瓶かめにさす藤の花ぶさ一ふさはかさねし書ふみの上に垂れたり藤なみの花をし見れば奈良のみかど京きやうのみかどの昔こひしも藤なみの花をし見れば紫の絵の具取り出いで写さんと思ふ藤なみの花の紫絵にかかばこき紫にかくべかりけり(藤波の花の紫を絵に書くのならば、濃い紫に書くべきだろうなあ。)瓶かめにさす藤の花ぶさ花垂れて病やまひの牀とこに春暮れんとす去年こぞの春亀戸かめゐどに藤を見しことを今藤を見て思ひいでつもくれなゐの牡丹ぼたんの花にさきだちて藤の紫咲きいでにけりこの藤は早く咲きたり亀井戸の藤咲かまくは十日とをかまり後のち(この藤は早く咲いた。亀戸の藤が咲くのは十日余り後か。)八入折やしほりの酒にひたせばしをれたる藤なみの花よみがへり咲く(丹念に醸し出された銘酒に浸してみたところ、萎れた藤波の花が蘇って咲いたよ。)明治34年(1901)晩春、東京・根岸の自宅(現・子規庵)で詠む。遺稿歌集『竹の里歌』(明治37年・1904)所収。註若くして、当時としては不治の病といわれた脊椎カリエス(脊椎の結核)に臥した子規晩年の連作秀歌。一見淡々とした写生(写実)の中に、鬼気迫るほどの気魄が満ち満ちている名篇。

2010年05月22日

閲覧総数 4403

-

5

「煌く」は、「きらめく」と読めないっ!?!

いつも愛読している読売新聞ウェブサイトの「発言小町」に「38年間生きてきて知りませんでした(駄)」と題する、笑えるトピック(スレッド)が立っている。生まれてこのかた「ピスタチオ・ナッツを殻ごと食べてきた」という“笑撃”の告白である(笑)この手の無知による失敗談は、誰でも一つや二つ、はたまた三つや四つ、直ちに思いつくだろう。レスポンス(コメント)欄も、自虐ネタで盛り上がっている。・・・閑話休題、実を言うとタイムリーなことに、最近僕にもそういったことが起こってしまった。所属する歌誌「短歌人」6月号の小池光氏の「作品月評」欄を読んでいて、思わず顔面蒼白、丸太ん棒でアタマぶん殴られて失神寸前になるような衝撃を受けた。論評されていたある短歌作品に使われていた文字「煌く」は、「きらめく」とは読めないというお叱りである。思わず、おっとり刀で幾つかの漢和辞典を引いてみると、確かに「かがやく」「あきらか」という訓しかない。天下の藤堂明保編「大漢和辞典」にも、この二つの訓みしか載っていない。ウソ~っ!!!人間も長くやっていると、ちょっとした物事で驚愕するなんてことはめったになくなるのが世の常である。どんどん図々しくなってくる。かくいう僕も、最近これほどの衝撃を感じたことはなかった。実に久しぶりである。宝石屋のチラシかなんかでよく見かけるけどね~、「煌くダイヤモンド・リング」とか。だいたい、この記事の「煌」の字自体、「きらめく」と入力して出してるぐらいだ。一発変換される。・・・それが、それが、みんなウソ偽りの誤りだったとは~いや、それだけならさほど大した問題ではない。以後改めればいいだけの話なのだが、実は、僕がこれほどショックを受けてるのには、それなりの理由があるのです~。上記の「短歌人」6月号が送られてくるのと時を前後して(行き違い気味のタイミングで)送付した8月号短歌原稿の栄えある1首目に、僕は自信満々で「煌く」という言葉、および表記を用いてしまったのだ。しかも下の句(4句目)冒頭という、短歌表現の要の位置にである。さらにそれは、我が直接の師匠である歌人・藤原龍一郎氏へのオマージュ(賛辞)・リスペクト(尊敬)の意を込めた堂々の自信作である。だからこそ「きらめく」などという、ちょっと非日常的な言葉を使ってしまったともいえる次第である。出て来るは溜め息ばかりなりにけり。・・・繰り言にしかならないな~──結社内業務連絡。宇田川さん、生沼さん、もしこれをお読みでしたら、校正段階で「煌く」を「きらめく」に直していただけませんでしょうか?・・・無理だろうな(笑)しかし、改めて考えてみると、こういう「ウソ字」というか「ウソ読み」というのは、けっこう世の中に流布しているから、なかなか油断ならないと、自分を戒めたい。小さいサークルの会報だの、地域老人会の文集とかならともかく、ある程度ちゃんとした活字になるような文章表現では、気をつけないと未来永劫恥をかくよね。・・・スーパーの店頭で「醤油」を「正油」と書いてあるなんてのはご愛嬌だけど。×「翔く」と書いて「はばたく」と読ませたい人もいるようだが、完全にアウト。○「はばたく」は「羽撃く・羽搏く」である。「翔」は「かける」「かけめぐる」としか読めない。○「宙」と書いて「そら」「おおぞら」は、漢和辞典によれば、意外にもOK。その他、無数に誤用例はあるだろうが、今ちょっと思い浮かばないので、後で加筆しときます~・・・なんか、まとまりのない文章ですいません

2009年06月19日

閲覧総数 837

-

6

橘曙覧 正月たつすなはち華のさきはひを

橘曙覧(たちばなのあけみ)正月むつきたつすなはち華のさきはひを 受けて今歳ことしも笑ひあふ宿志濃夫廼舎(しのぶのや)歌集正月元日が来た。だから梅の華の祝福を受けて今年も笑い合う明るいわが家。註橘曙覧:江戸末期に早くも近代的感性をたずさえ、それまでの因循姑息な陋習に沈滞していた「月並和歌」ではない、平明で写実的(リアル)な「近代短歌」を準備したと正岡子規によって絶賛された、幕末・越前(福井)の歌人。事実、この歌のような身近な家族のモチーフが、万葉集以来実に千年間、和歌の世界からほとんど失われていたのは事実であり、後の世から見れば驚くべきことであった。この「正月」は旧暦(太陰暦)なので、今でいう1月末から2月上旬頃に当たる。早咲きの梅がそろそろ咲きそめる頃。正月むつきたつ:正月一日である元日になること。ちなみに、「朔(ついたち)」は「月立ち」の音便。さきはひ:「幸い」の上古語。(神霊などに)祝福されること。ここではたぶん、(華が)「咲き」と掛けてある。宿:「わが家」の意味。本居宣長の流れを汲む国学者らしく、ここでは万葉時代の上古語の意味で用いている。

2011年01月03日

閲覧総数 811

-

7

藤原長方 初雪のふるの神杉うづもれて

藤原長方(ふじわらのながかた)初雪のふるの神杉かみすぎうづもれて しめゆふ野辺は冬ごもりせり新古今和歌集 660初雪の降る布留(ふる)の社(やしろ)の神杉が雪に埋もれて標結う野辺は冬籠りしている。註布留(の社):石上神宮(奈良県天理市布留町)。「(初雪の)降る」と掛けている。しめゆふ(標結う):神域として注連縄(しめなわ)を張り、立ち入り禁止とすること。(冬ごもりせ)り:存続の助動詞(のちに完了の意味も)。「冬ごもりに入って(今もして)いる」。語源は動詞「あり」とされる。

2011年12月09日

閲覧総数 497

-

8

後鳥羽上皇 さびしさはみ山の秋の朝ぐもり

後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)さびしさはみ山の秋の朝ぐもり霧にしをるる槇まきのした露新古今和歌集 492寂しさは、深山の秋の朝曇りの霧にしっとりと濡れた槇の葉から滴(したた)り落ちる露。註しをる:現代語「しおれる」の語源で、意味もほぼ重なり合うが、ここでは「ぐっしょりと濡れて、ぐったりしている」ニュアンスで用いた。ある意味、妖艶濃美なイメージであるといえる。

2008年10月20日

閲覧総数 565

-

9

柿本人麻呂 大船に真楫しじ貫き海原を漕ぎ出て渡る月人壮士

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)大船にま梶かぢしじ貫ぬき 海原うなはらを漕ぎ出て渡る月人壮士つきひとをとこ万葉集 3611大船に立派な艪をずらりと並べて天の海原に漕ぎ出して渡る「月人男」。註七夕賛歌。月の満ち欠けに基づく太陰暦(旧暦)の七夕(七月七日)は、当然(月齢が7前後の)上弦の月だった。その輝く半円形を「大船」に見立て、それを漕ぐ逞しい若者の姿を想像している幻想的(ファンタスティック)な一首。ちなみに、今年の旧暦の(本来の)七夕は、新暦の8月13日。ま梶:立派な楫、梶、艪(ろ)、櫂(かい)、オール。「ま」は「真木」(立派な大木)などと共通の接頭語。しじ貫く(繁貫く):(舟の両舷の縁に)たくさん貫いて装備する。月人壮士つきひとをとこ:古代日本では、月を若い男に喩えて「月人」「月人男(壮士)」と称えた。太陽を女性(アマテラスオオミカミ)と見立て、月を男性(ツクヨミ)と見る文化は、世界的にも珍しいのではないだろうか。ギリシャ神話では、太陽神は男神アポローン(英語アポロ)、月神は女神アルテミスである。

2013年08月05日

閲覧総数 845

-

10

西行 朽ちもせぬその名ばかりを

西行朽ちもせぬその名ばかりをとどめ置きて枯野の薄すすき形見にぞ見る新古今和歌集 793実方中将は、不朽の名前だけを留め置いて、陸奥の枯野に朽ち果ててしまった。思い出のよすがに、すすきを見るばかりだ。註藤原実方(さねかた)は、書の三蹟として知られる藤原行成と、天皇の面前で口論の末暴力事件を起こし、奥州に左遷されて憤死したと伝えられる。実方の墓。

2007年12月18日

閲覧総数 1078

-

11

岡井隆 蒼穹は蜜かたむけてゐたりけり

岡井隆(おかい・たかし)蒼穹おほぞらは蜜かたむけてゐたりけり時こそはわがしづけき伴侶歌集「人生の視える場所」(昭和57年・1982)

2009年06月01日

閲覧総数 646

-

12

柿本人麻呂 東の野に炎の立つ見えて

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)東ひむがしの野に炎かぎろひの立つ見えて かへり見すれば月傾かたぶきぬ万葉集 48東の野に暁の陽炎が立って見えて振り返って見れば有明けの月が西に傾いていた。註この有名な読み下しは、江戸時代の国学者・賀茂真淵(かものまぶち)が、万葉仮名の原文「東野炎立所見而反見為者月西渡」を初めてこのように訓(よ)んだもので、それまでは「あづま野のけぶりの立てるところ見てかへり見すれば月かたぶきぬ」などと読まれていた。特に結句については、1句目の「東」に照応して、原文に素直に「月西渡(つきにしわた)る」と読むとする説もあり、なるほど一概に捨て難いと思う。ひむがし:「東」の原語。ひんがし。ひむかし。「日が向く方角」または「日に向く方」の原義。ちなみに「西」は「往(い)にし」で「日が去る方角」の意。現在の方言でも、「去る」ことを「いぬ」という地方がある。

2010年05月18日

閲覧総数 659

-

13

凡河内躬恒 神無月時雨に濡るるもみぢ葉は

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)神無月かんなづき時雨しぐれに濡るるもみぢ葉は ただ侘び人の袂たもとなりけり古今和歌集 840神無月の時雨に濡れる紅葉はわびしさに堪えかねてひたすら血の涙にくれる私の袖の袂だったよ。註神無月かんなづき:陰暦の十月。新暦のほぼ11月に当たる。もみぢ(葉):上古語動詞「もみづ」(紅葉・黄葉する)の連用形が名詞となったもの。今日では語源はほとんど意識されないが、古語と現代語を往還する短歌表現では、稀に原型の動詞の形で用いることもある。

2011年11月11日

閲覧総数 298

-

14

橘曙覧 正月たつすなはち華の

橘曙覧(たちばなのあけみ)正月むつきたつすなはち華のさきはひを受けて今歳ことしも笑ひあふ宿志濃夫廼舎(しのぶのや)歌集元旦が来た。だから、梅の華の祝福を受けて今年も笑い合う明るい我が家。註橘曙覧:夙(つと)に近代的感性を持ち、「月並和歌」ではない「近代短歌」を準備したと正岡子規が絶賛した、幕末・越前(福井)の歌人。昨年の大河ドラマ「篤姫」に、勝海舟の支持者として登場した福井藩主・松平慶永(よしなが)春嶽(しゅんがく)にも絶賛され「志濃夫廼舎」の雅号を賜った。明治維新を思想的に準備した国学者の群像の一人でもある。なお、「あけみ」といっても、もちろん男ですから、念のため三人の男児の父で、今でいう「家族愛」を詠んだ歌が多数。「独楽吟」連作52首は、和歌史上の最高傑作の一つだと思う。僕の場合、読んでいるだけで、ほとんど法悦さえ感じるほどだ。今後、追々ご紹介していきたい。ちなみに筆者は、歌詠みの端くれとして、深甚な影響を受けた。この「正月」は旧暦(太陰暦)なので、今でいう1月末から2月上旬頃に当たる。早咲きの梅なら、そろそろ咲く頃だ。正月むつきたつ:元日になること。ちなみに、「朔(ついたち)」は「月立ち」の音便。さきはひ:「幸い」の上古語。(神霊などに)祝福されること。ここではたぶん、(華が)「咲き」と掛けてある。宿:本居宣長の流れを汲む国学者らしく、ここでは万葉時代の上古語の意味で用いている。「屋戸」が語源で、「わが家」の意味。関連リンク ■橘曙覧の世界奥村晃作 ただごと歌の系譜新井満 樂しみは 橘曙覧・独楽吟の世界

2009年01月06日

閲覧総数 140

-

15

若山牧水 吾木香すすきかるかや秋草の

若山牧水(わかやま・ぼくすい)吾木香われもかうすすきかるかや 秋草のさびしききはみ君におくらむ歌集「別離」(明治33年・1910)吾木香われもこう、芒すすき、刈萱かるかや秋草の寂しさの極みを君に贈ろう。註若き日に、恋人・園田小枝子に贈った歌とされる。■ ワレモコウ* 可憐なワレモコウの写真を撮りたいと思って歩き回りましたが、見つかりませんでした。北関東の当地では、もう時季が終わっちゃったのかも~

2010年10月21日

閲覧総数 4110

-

16

山上憶良 瓜食めば子ども思ほゆ栗食めばまして偲はゆ/銀も金も玉も何せむに

山上憶良(やまのうえのおくら)長歌瓜食はめば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲しぬはゆ いづくより 来たりしものそ 眼交まなかひに もとな掛かりて 安眠やすいし寝なさぬ反歌銀しろかねも金くがねも玉も何せむにまされる宝子にしかめやも万葉集 802-803(遠い赴任先で)瓜を食べれば、子供が思い出される。栗を食べれば、まして偲ばれる。いずこからやって来たものだろうか、面影がしきりに目の前にちらついて、熟睡できぬ。銀も金も珠玉もいったい何になるのだろうそれより遥かに勝っている宝の子供に及ぶだろうか(・・・いや、及ぶはずがない)。註万葉集、ひいては和歌屈指の名歌。食(は)む:「食う」「食べる」の意味の上古語だが、短歌では現代でも用いる。(鳥が嘴で)「啄(ついば)む」(「突き・食む」の音便)、「蝕む」(「虫・食む」)などの動詞に痕跡。眼交(まなかい):目と目の間。目の前。目(ま)のあたり。もとな:しきりに。やたらに。わけもなく。「根拠(もと)無く」の意。まされる宝:短歌形式の心地よい韻律ゆえに、一見すんなりと読めてしまうが、改めて仔細に読んでみると、この四句目の正確な解釈は意外に難しいように思う。この部分を何となくぼかしてある解説が多いようにも見受けられる。上記拙訳では、「(金や銀や玉などより、もっと)勝(まさ)った宝(である子供に~)」という文脈を採ったが、「(金や銀や玉などの)勝(すぐ)れた宝(も子供には~)」という読みも成り立つ。どちらが正しいかは微妙なところである。ただ、いずれにしても歌の大意に影響はない。【原文(万葉仮名)】宇利波米婆 胡藤母意母保由 久利波米婆 麻斯弖斯農波由 伊豆久欲利 枳多利斯物能曽 麻奈迦比爾 母等奈可可利提 夜周伊斯奈佐農 銀母 金母玉母 奈爾世武爾 麻佐禮留多可良 古爾斯迦米夜母 マクワウリ アジウリ クリウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン *画像クリックで拡大。

2016年10月03日

閲覧総数 1456

-

17

紀貫之 梅の花匂ふ春べはくらぶ山闇に越ゆれどしるくぞありける

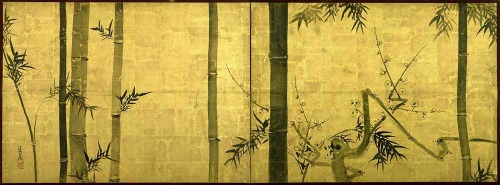

紀貫之(きのつらゆき)梅の花匂ふ春べはくらぶ山 闇に越ゆれどしるくぞありける古今和歌集 39梅の花が匂う春辺はくらぶ山を暗い闇に越えたけれどもきわだっていたなあ。註くらぶ山:未詳だが、「比ぶ」で、比叡山のことか(筆者説)。「暗し」と掛けている。しるし(著し):はっきりしている。際立っている。名詞「白」、動詞「知る」、「しるす(記、標)」、形容詞「白し」「いちじるし(著し)」などと同源といわれる。 パブリック・ドメイン重要文化財 尾形光琳 竹梅図屏風

2014年03月22日

閲覧総数 760

-

18

明治屋 ウインナーソーセージ

明治屋 ウインナーソーセージブルー缶 105g 1個価格:268円(税込、送料別)明治屋 ウインナーソーセージブルー缶 105g 24個入価格:5,443円(税込、送料別)「苦役列車」で芥川賞に輝いた作家の西村賢太氏も、不肖わたくしくまんパパめも最高に大好物です正直なところ、頂き物で私が一番うれしいのが、この明治屋 MEIDI-YA’S のウィンナーソーセージ缶詰。サラダに、酒の肴に、お子様のおやつに、ご贈答に、そして保存食にも、何はなくともこの一缶

2012年03月23日

閲覧総数 346

-

19

若山牧水 しみじみとけふ降る雨はきさらぎの

若山牧水(わかやま・ぼくすい)しみじみとけふ降る雨は きさらぎの春のはじめの雨にあらずや歌集「くろ土」(大正10年・1921)註きさらぎ(如月):陰暦二月の称。新暦のほぼ3月に当たる。語源は、「生き更(さら)ぎ」(草木の生命が更新すること、広辞苑)説が有力か。三月の「弥生(いやおひ → やよい)」とも符合する。よく言われる語源説の「着・更・着」は、民間語源的であると思われ、信じがたい。

2012年03月10日

閲覧総数 549

-

20

坂上是則 み吉野の山の白雪つもるらし

坂上是則(さかのうえのこれのり)み吉野の山の白雪つもるらしふるさと寒くなりまさるなり古今和歌集 325吉野の山の白雪は降り積もってゆくらしい。その麓(ふもと)の奈良の旧都も寒さが加わってゆくという。註ふるさと:遷都する以前の昔の都、旧都の址。現代語の「故郷(ふるさと)」とは意味が異なる。なりまさるなり:左の「なり」は動詞。右の「なり」は伝聞推量の助動詞。「・・・だということだ。」

2010年01月31日

閲覧総数 3438

-

21

迷惑オバさん、この目で見た

本日の各局ワイドショーを賑わせている“コピペな”話題で恐縮だが、“第2の迷惑おばさん”が、8日逮捕された。全く栃木の恥さらしな事件である。ワイドショーの伝えるところでは、今回逮捕された直接の容疑のほかにも、多数の被害の申し出があり、何の理由もなく「殺人罪」で告訴された近所の主婦もいるという。またその主婦の10代の長男は度重なる常軌を逸した嫌がらせでノイローゼ状態に陥り、リストカット(自殺未遂)に及んだという。まさに傷害罪に相当する。精神医学的に言って、彼女が被害妄想を伴う典型的なパラノイア(偏執性気質)であることは、しろうと目にも明らかだ。自分がストーカー行為をしていながら、されていると主張する(信じ込んでいる)のは、心理学的「投影」が昂じたものであり、もはや健常者と見なすことはできまい。「人権、人権」と、犯罪者の人権ばかりを尊重する日本弁護士連合会(日弁連)の強大な圧力が、こういうアブナイ人が大手を振ってまかり通る、病んだ社会を“実現”させた。精神鑑定が行われるのは必至と見られているが、こういう人が直ちに検束され、完全に治癒しない限り、もう二度と社会に出てこられない社会が実現されることを望む。また、この女が住んでいたのは公営住宅だという。またしても行政は何もしなかった。具体的な被害が出ているのに、なぜ叩き出せないのか。壬生(みぶ)町の不作為の怠慢である。このオバさん、私は実際に目撃している。宇都宮市内の目抜き通りで、引用記事通りの「サンドイッチマン」スタイルの異様な風体で歩いたり、自転車で徘徊しているのを2~3度見たことがある。鈴や空き缶もカランカランぶら下げていた。「殺人者」呼ばわりされた「某化粧品会社」の実名も確かに見た。気が変な人だとも思ったが、あるいは政治的主張を持つ左翼過激派の残党オバさんかな?とも思った。健全な企業にとっても、こういった人たちを含むクレーマー対策には、頭が痛いところである。私も、仕事の上でクレーマーに近い人に接したことは複数回あるが、本当にヘトヘトにさせられ、胃が痛くなる。大きく言えば、気の毒な人であるという寛容な見方も出来るのであろうが、当事者にとっては迷惑と怨嗟の対象以外のなにものでもない。この世から静かに消えていただきたい。私はこう見えて、かなり短気な方である。ネチネチ系のからみには相当イライラする。特に、和やかたるべき酒の席でネチョネチョ絡んでくる奴は、たいてい僕の鉄拳制裁の一撃のもとに沈むことになる。決して自慢しているわけではないが、若気の至りの武勇伝は数知れない。今のところ、逆襲されたことはない。むしろ、そういう奴が僕に会うとオドオドしてるのが、正直言って面白い。ある時、虫の居所が悪かったこともあり、クレーマーにブチきれて怒鳴りつけてやったことがある。それ以来そいつが来ることはなくなったし、胸の痞(つか)えも下りたが、省みれば、一歩間違えれば何をされるか分からなかったとも言える。こういう方法(?)は必ずしも皆様にはお奨めできない。・・・いかん、書いてるうちに詳細を思い出して本当に腹が立ってきてしまった。血圧が上がっちゃうので、締めにかかることにする。壬生町の「おもちゃのまち」駅から宇都宮市中心部までは、東武宇都宮線で直通、すぐそこであると言ってもいい。もしかすると、伝えられる格好のままで東武線の電車に乗ってきたのだろうか?報道を総合すると、どうもそのようである。それほど、人格が荒廃してしまっている。それにしても、誰も通報しなかったんだろうか?・・・まあ、変だとは思っても、何もしてない段階で通報はしないかな。関わり合いにならなくて本当に良かったと思う。・・・なるわきゃないか 栃木にもいた!誹謗中傷大暴れ!張り紙オバさん (スポーツ報知) 「引っ越~し♪ 引っ越~し♪ しばくぞっ!」のフレーズで知られる奈良県の“騒音おばさん”に続く迷惑おばさんが栃木にも登場した。栃木署は8日、同県壬生町の無職・今林セツ子容疑者(67)を名誉棄損で逮捕。同容疑者は同じアパートの男性(65)に対し「逮捕歴がある」「危険人物」などと事実に反した内容の張り紙をアパートに張りつけ、嫌がらせした疑い。同容疑者は25年以上前から、某化粧品メーカーを中傷するなど奇行が日常化。近所ではかなり有名な存在だったという。 鎖と数個の南京錠でガードされた今林容疑者の自宅アパート玄関。付近には「うるさくしつこく今林セツ子につきまとうことをやめなさい」という張り紙が。さらに通路には、付近住民に対する罵詈雑言(ばりぞうごん)がさまざまな張り紙にあふれていた。 「危険人物」「変態性欲者」「強制わいせつで逮捕歴」…。近所の無職男性の実名を挙げ誹謗(ひぼう)中傷を書きなぐっていた。さらに「人権を侵害された」として男性宅に「告訴状」とする文書も送付。男性によると嫌がらせは15年前から始まったという。 奈良の「騒音おばさん」ばりに早朝から音楽を大音量で流したり、他人のベランダに水をまいたり、ツバを吐くなどやりたい放題だったという今林容疑者。耐えかねた男性は4月に同容疑者を名誉棄損で告訴し、これまでも散々注意してきた栃木署も、ついに逮捕に踏み切った。調べに対し容疑を認めているものの、「相手の方が悪い」と開き直っているという。 東武線「おもちゃのまち」駅からほど近い今林容疑者のアパート。付近住民によれば「地元では誰でも知っている」存在だったようだ。 同容疑者は約25年前に某化粧品会社の製品を使い「顔がかぶれた」として、バッシングを開始。当時、同容疑者には自衛隊員の夫と娘がいたらしいが、離婚を前後に様子が一変したという。化粧品会社を「人殺しだ」などと中傷する文句を書いた2枚の看板をひもでつなぎ、腹と背中にぶらさげ「サンドイッチマンみたいな格好」(住民)で地元を徘徊(はいかい)。駅前や夕方のスーパー、祭りなど人が集まる場所のほか、時にはその“サンドイッチマンスタイル”で電車に乗り込み、遠征することもあったという。 路上であたり構わずどなる時もあったという同容疑者。警察では犯行の動機を調べている。[ スポーツ報知 2007年5月10日8時00分 ]

2007年05月10日

閲覧総数 7092

-

22

小林一茶 あの月を取つてくれろと泣く子かな

小林一茶(こばやし・いっさ)あの月を取つてくれろと泣く子かな『七番日記』(文化・文政時代、1810年代)註人口に膾炙した、一茶のほのぼの・しみじみとした代表作のひとつ。内容は明らかにユーモラスであり、やや川柳寄りかとも思うが、それほどカテゴリーにこだわる必要もないであろう。なお、初句を「名月を」とする別案も残されているので、この月が中秋の名月であることは疑いない。幼児は、しばしば些細なことで駄々をこねる。それをどこまで許すか。日本人はこれをかなりの程度まで許容し、むしろ微笑ましい・可愛らしいものとさえ感じる。この感性は、世界的に見て意外に珍しいことなのだという指摘がある。そういう意味では、この名句は、日本人の国民性の一端の機微を表現していると言えるかもしれない。ちなみに、今宵は「中秋の名月(十五夜)」だが、天文学上の望(ぼう、満月=太陽・地球・月がおおむね一直線上に並んだ状態)と、暦の上のいわゆる十五夜が一致することは、意外と稀なのだという。

2021年09月21日

閲覧総数 1030

-

23

山崎まさよしの精神状態が心配 おそらく「鬱」、直ちに心療内科の受診と休養を

割と緊急を要する事柄なので、結論から簡明に書く。(なお芸能人につき、慣例により文中敬称略・呼び捨て。)起こった事実(現象)よりも、非常に気になるのが、山崎まさよしの今の精神状態である。きわめて心配される。おそらく「鬱」(抑鬱状態、あるいは軽度の鬱病)であることは、ほとんど間違いないと見ていいだろう。直ちに心療内科または精神科の受診と、一定期間の休養を勧めたい。人生は長い、焦るべからず。周囲の家族やスタッフは、とりあえず首に縄付けてでも病院に引っ張っていくべきだろう。最近ではいい薬(内服薬)もあり、早期の緩解が期待できると耳にする。フルオキセチン(プロザック)などはよく知られている。「鬱は心の風邪」といわれたこともあるが、風邪も極度にこじらせれば死に至ることもある。また、「鬱」というとかなり深刻な病気の先入観もあって、臨床の現場では「適応障害」とか「自律神経失調症」といった診断名でお茶を濁すことも多いように仄聞する。おそらく、脳科学的には、ストレスや加齢その他の原因でセロトニン、ドーパミン、オキシトシンなどの神経伝達物質(脳内ホルモン)のバランスが崩れている状態なのだと思うが、この辺はしろうとの悲しさで、正確なことは言えない。近年の研究によれば、とりわけ「幸福感ホルモン」セロトニンの、何らかの原因による分泌の減衰が最も大きく関与しているといわれる。私はしろうとだが、思春期からこういった分野に興味を持ち、メンタルヘルス・精神医学の中級ぐらいまでの書籍を読み漁ってきた。今こそ、くろうとの精神医学者・臨床医師・心理カウンセラーなどの出番であり、その発言が欲しいところだが、むしろプロだからこそ、診察もしないで軽々な発言は出来ないということもあるだろうか。残念な状況と思う。しろうとでも、すぐにピンとくることだ。報道によれば、歌うことが楽しくない、むしろ苦痛だ、歌いたくないという状態に陥っているようだ。山崎の近影(最近の写真)の表情が、この分野の教科書に載せたほうがいいぐらい憂愁に満ちていることも、一目瞭然であろう。典型的で、分かりやすいといえるほどの鬱の症状だと思う。躁鬱病は、主として内因的に(はっきりとした大きな外的原因がなくて)「躁」(はしゃいでいる精神状態)と「鬱」(沈んでいる状態)を繰りかえす病気である。私自身、病的というほどではないが、自分の精神状態(気分)にサインカーブ状の「躁鬱」=「循環性」=「双極性」の傾向(波)があることを、若い頃からはっきりと自覚している。これを書いている今現在は、やや「軽躁状態」(思考や直感・言動が発揚している、ただし、言い間違いや言い過ぎ・失言などのケアレスミスも多い状態)である。世界が割とバラ色に見えていて、モノを書いていても何となくノッていて楽しい。私は、特に山崎の大ファンというわけではないが、非常にクリエイティヴな仕事をしてきた実績と実力は十分に知っている。その作風(特に歌詞)は、「循環性気質」に特有といわれるマイルドな優しさ・繊細さや、現実的・妥協的・明朗温和な人間味(共感性)にあふれている。この性格傾向を持った世界文学の代表者は、文豪ゲーテである。これと対比される性格である「粘着性気質」の場合、いわゆるマッチョでストレート、ストイックで悲壮・戦闘的であり、芸術家であれば、その作風は荘重・深刻・深淵性、時には神秘性すら帯びる。循環性のライトな持ち味の産物とは対蹠的である。この性格の代表者は、文豪ドストエフスキーである。亡き谷村新司も、かなり典型的な粘着性だったと思う。「なんだかんだ言っても つまりは単純に君のこと好きなのさ」「我は行く 蒼白き頬のままで 我は行く さらば昴よ」どちらも、きわめて秀逸な代表作の歌詞のエピローグ(結語)だが、作者の性格傾向により、こういったテクスチャー(風合い)の差が出る。また、粘着性性格に比べ、循環性性格は(精神的な)スタートダッシュは利くが、疲れやすい、粘り強くないことも知られている。短距離の一発勝負には強いが、持久力はないのである。物事に対し、飽きやすいともいえる。・・・全く、私自身の性格を記述しているかのようである。芸能界のことはよく知らないが、そろそろ仕事を選んでセーブして、マイペースでのんびりやっていきたい本人と、稼げるうちに馬車馬のように働かせたい事務所サイドの間に強い軋轢があるだろうことは容易に想像できる。コロナ禍を経た業界の事情もあるのだろう。これは「働き方改革」にもつながる問題だろう。こういったメンタルヘルス(心の健康)に関する知見・概念・用語は、最近ではけっこう常識になっていると思っていたが、知らない人もまだまだ多いのかもしれない。この観点からの記事や言及が見当たらないのが残念である。・・・市川猿之助の悲劇も起こったばかりである。われわれは人の心の問題にもう少し敏感であるべきと、切に思う。■ 物議の山崎まさよしライブ「聞いていられる話ではなかった」トークばかりの異様・・・客明かす「一番悲しかった」発言【J-CASTニュース 24日】

2023年10月24日

閲覧総数 5596

-

24

紫式部 源氏物語 ほぼ全文 現代語訳・小川和子氏

和子/源氏物語ホームページ紫式部 源氏物語ほぼ全文 現代語訳小川和子

2024年09月18日

閲覧総数 68

-

25

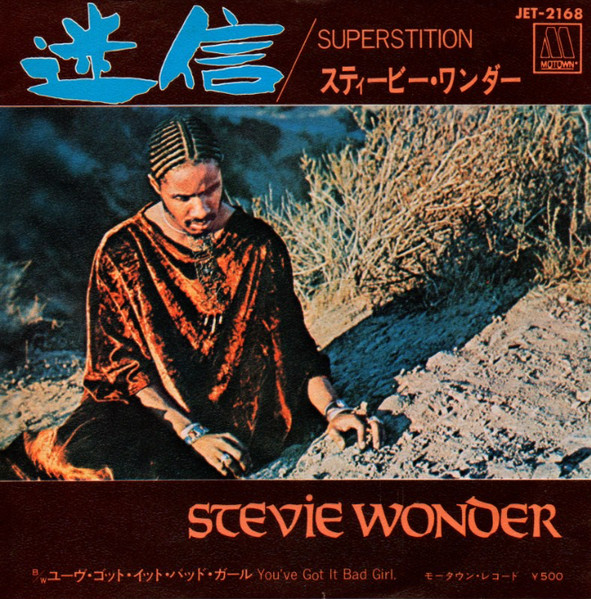

スティーヴィー・ワンダー 迷信 人類が最も踊りたくなる曲

Stevie WonderSuperstition6日放送のNHK『チコちゃんに叱られる』の「音楽を聴くと踊りたくなるのはなぜ?」の設問で、スティーヴィー・ワンダーの『迷信(スーパースティション)』が(欧米の大学の研究で)「人類が最も踊りたくなる曲」であるとして紹介。なるほどなあと、直観的に肯(うべな)った。実際に、番組が慶応大・藤井進也准教授の監修のもと人生経験や生育環境にまだ影響されていない生後3か月~7か月の赤ちゃんで行った検証実験では、ほかの曲では今ひとつだった反応が、この曲ではたちまち満面の笑みを咲かせてリズムに合わせて手足を動かす(踊り出す)顕著な反応があり、「あー」とか「うー」とか歌い出すような様子さえあった。見ているこっちまで楽しくなった。英バーミンガム大学の研究によれば、(リズム、メロディ、アレンジメント、歌詞、歌唱などが)「複雑すぎず、単調すぎず」、「ちょうどいい難しさ」なのが踊りたくなる要素だという。さすがは人類、あんまり簡単すぎてもつまんないらしい 見方を変えれば、生まれたばかりの赤ちゃんまでノリノリにさせるスティーヴィーの天才ぶりを改めて再認識させられるエピソードでもあった。(歌詞は、人種差別など、当時のいくつかの「迷信」に言及し、それを否定・論破してゆく哲学的・思想的な内容を陽気なリズムに乗せて歌い上げた。全米ヒットチャート1位。ポピュラー音楽史上に輝く名曲と認識されている。)・・・ちなみに、上記設問の答えは、「人間が言葉を話す生き物だから」という、やや意外なものであった。言葉を話すことと踊ることは、耳で聴いた音(言葉や音楽)に合わせて体(口・のど/手足など)を動かすことであり、共通した機序(メカニズム)であるという。言われてみれば、これまたなるほど、である 『迷信』日本初盤(1972)EPレコード(ドーナツ盤)ジャケット

2024年12月10日

閲覧総数 1088

-

26

レッド・ツェッペリン 天国への階段 Stairway to Heaven

Led ZeppelinStairway to HeavenLive

2015年02月28日

閲覧総数 630

-

27

後鳥羽上皇 さびしさはみ山の秋の朝ぐもり霧にしをるる槇のした水

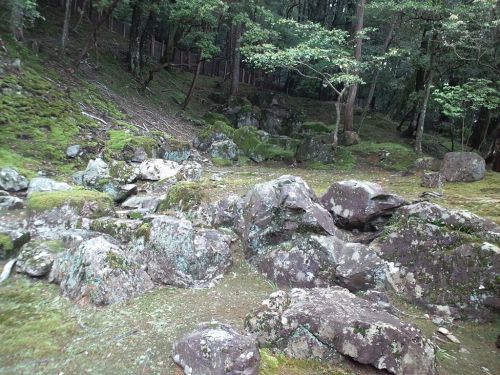

後鳥羽院(ごとばいん)さびしさはみ山の秋の朝ぐもり 霧にしをるる槇まきのした露新古今和歌集 492 さびしさはみ山の秋の朝曇濃い霧にびっしょり濡れてしおれたような槇の葉から滴したたりおちている露。註晩秋の寂しさを詠みながら、どことなく艶麗さをも漂わせている秀歌。しをる:萎(しお)れる。(植物が)弱ってぐったりする。槇:真木。松、檜(ひのき)、杉など、堂々と風格のある木を総称して言った。現代語のマキ(イヌマキ)とは異なる。した露:樹木の下葉から滴(したた)る露。ちなみに、「滴る」の語源は「下・垂る」であろう。 小金ヶ嶽(兵庫県篠山市)ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン *画像クリックで拡大。

2014年12月01日

閲覧総数 336

-

28

山本八重 あすの夜はいづこの誰かながむらむ

川崎八重(かわさき・やえ、のちの新島にいじま八重) *あすの夜は何国いづこの誰たれかながむらむ なれし御城に残す月かげ明治元年(1868)旧暦九月二十二日(新暦11月6日)夜明日の夜はどのお国のどなたが眺めるのだろうか。慣れ親しんだお城に(われらの思いを)残す月光。註川崎八重:作者がこの歌を詠んだ(会津藩降伏の)時点で、苗字は川崎姓だったとする説(NHK大河ドラマ『八重の桜』はこれを採用)と、夫・川崎尚之助との婚姻関係は(ドラマの潤色と異なり)動乱の中ですでに解消していたとする説があり、後者の場合旧姓の「山本」となるが、厳密にはいずれとも定めがたい。ここではひとまず通説に従っておく。作者は、戊辰の役の重大局面であった会津戦争で、男たちに交じってただひとり敢然と、最新式の七連発スペンサー銃を携えて戦い、新政府軍の現場指揮官の一人だった薩摩藩砲兵隊長・大山弥助(のちの陸軍元帥・大山巖公爵)の右太ももに貫通銃創を負わせたと伝えられる女傑で、のちに人呼んで「幕末のジャンヌ・ダルク」「ハンサム・ウーマン」と称えられた。勇戦奮闘空しく会津藩が降伏した夜、下弦の月を眺めながら作者が若松城内の雑物蔵の外壁に簪かんざしで刻書したと伝えられる悲痛な一首で、一箇の和歌としても万感の思いの籠った絶唱といえる。作者は新島襄夫人となった明治時代には教育者・赤十字などの社会事業家として名士となり、多数の肖像写真が残されているが、この優しそうな女性のどこにこれほどの闘志が秘められていたのか、不可思議なほどである。御城:「みしろ」と読むか。会津藩・若松城(鶴ヶ城、現・福島県会津若松市)。「みそら(御空)」とする異伝もある。おそらく、口伝くでんのため異同が生じたものと思われる。→ ■ 会津戦争

2013年02月15日

閲覧総数 2312

-

29

ホルスト 惑星 ウルフ指揮 フランクフルト放送響

グスターヴ・ホルスト組曲 惑星 Holst The Planetsヒュー・ウルフ指揮フランクフルト放送交響楽団1 火星(マーズ) 戦争をもたらす星2 金星(ヴィーナス) 平和をもたらす星 7:413 水星(マーキュリー) 翼の生えた天使の星 15:284 木星(ジュピター) 歓びをもたらす星 19:415 土星(サターン) 老いをもたらす星 27:596 天王星(ユーラナス) 魔術師の星 36:527 海王星(ネプチューン) 神秘なる星 42:38Ⅰ Mars, the Bringer of WarⅡ Venus, the Bringer of PeaceⅢ Mercury, the Winged MessengerⅣ Jupiter, the Bringer of JollityⅤ Saturn, the Bringer of Old AgeⅥ Uranus, the MagicianⅦ Neptune, the Mystic

2025年11月27日

閲覧総数 38

-

30

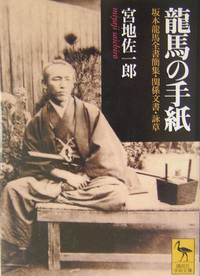

坂本龍馬 世の人はわれをなにともゆはゞいへわがなすことはわれのみぞしる

坂本龍馬(さかもと・りょうま)世の人はわれをなにともゆはゞいへ わがなすことはわれのみぞしる世の人は我を何とも言はば言へ我がなすことは我のみぞ知る自筆詠草(京都国立博物館蔵・重要文化財)世間の人々は私を何とでも言うならば言うがいい。私が為すことは私だけが知っている。註龍馬十八歳頃の作と伝わる。青春の逸はやる客気かっきと、「栴檀せんだんは双葉ふたばより芳かんばし」を地でいく悲壮な覚悟が漲みなぎった見事な一首。ゆはゞ(ゆはば):原文のまま。「言はば(言わば)」の土佐弁(訛り)という。「言ふ」の未然形「言は」に仮定条件の接続助詞「ば」が付いたもの。もし言うのならば。■高知県立坂本龍馬記念館* 論語・学而篇冒頭「人知らずして慍(うら)みず、亦(また)君子ならずや。──世間の人々が自分を認めてくれなくても恨まず憤(いきどお)らず、穏やかな心でわが道を貫く。これもまた立派な人ではあるまいか。」などを踏まえる。【参考書籍】宮地佐一郎 龍馬の手紙(坂本龍馬全書簡・関連文書・和歌詠草)かの有名な「日本を今一度洗濯いたし申し候」の文言を含む姉・乙女宛書簡全文などの肉筆原文写真版や、その読み下し文などの第一次史料を網羅した、龍馬・幕末維新史ファン必携の名著。(・・・ただし、文章は比較的平明ながら、現代語訳が付いていませんので、古文の知識がないと、細かい言い回しなどで少々ハードルが高い部分はあるかも知れません。)

2010年11月24日

閲覧総数 532

-

31

会津八一 すゐえんのあまつをとめがころもでのひまにもすめるあきのそらかな

会津八一(あいづ・やいち)すゐえんのあまつをとめがころもでの ひまにもすめるあきのそらかな歌集『南京新唱』(大正13年・1924)水煙の天つ乙女の衣の袖の隙間にも澄みきって見える秋の空だなあ。註秋の古都を詠んで端正な調べが美しい、名匠の代表作。水煙:奈良・薬師寺東塔(国宝)上部の透かし彫りの装飾。二十四人の飛天の像が彫られている。けん家持さんによると、薬師寺にこの歌の歌碑があるようである。■ 薬師寺の風景とこの歌の歌碑(けん家持さんのブログ「偐万葉田舎家持歌集」より)あまつをとめ:飛天。天人、天女。歌集タイトルの「南京(なんきょう)」は、(京都に対して)奈良のこと。南都。* 作者特有の細かい分かち書き表記の原文は、今の目で見るとどうも読みづらく、情趣が殺(そ)がれるようにも思うので、まことに僭越ながら普通文に直した。

2010年09月26日

閲覧総数 7627

-

32

照姫 みこころのあかきほどにや紅葉の

照姫(てるひめ)みこころのあかきほどにや 紅葉の色も千入ちしほに見ゆる一枝ひとえだあなたさまの赤心まごころの明るく赤いほどにでしょうか紅葉の色もひときわ赤く見える一枝です。註先週(13日)放送のNHK大河ドラマ『八重の桜』で、会津藩主・松平容保まつだいら かたもりの義姉・照姫(稲森いずみ)の和歌として登場し、いい歌だと思ったので書きとめておく。照姫は、会津松平家の親戚・保科正丕の娘で、10歳の時に会津松平家の養子となり江戸の会津藩邸に育った。18歳の時に豊前(福岡県東部・大分県北部)の奥平昌服に嫁いだが、23歳で離縁され会津藩邸に戻った。この歌は、2歳年下でやはり松平家の養子だった容保と再会した際に、照姫が詠んだと伝えられる。花鳥風詠の叙景歌的な美しさと淑しとやかな慕情を絡ませ、掛詞かけことばなど和歌的な言葉遊びの要素もまじえた技巧的な佳品。みこころのあかき:「赤心せきしん」(まごころ)という漢語を踏まえ、「明(あか)し」(明るい)という古語も掛けているか。紅葉:ドラマでは「こうよう(こうえふ)」と読んでいたが、和歌の伝統からすれば、どちらかといえば「もみじば(もみぢば)」と読むほうが妥当かなとも思う。入しほ(しお):染物で、染め汁に浸して染める度数を算(かぞ)える語。「一入ひとしほ」ごとに色が濃くなる。千入ちしほに:「一入ひとしほ」(一層その程度が増す・傾向が著しくなることをいう副詞)と、「(赤い)血汐」を掛けているか。

2013年01月20日

閲覧総数 534

-

33

天智天皇 わたつみの豊旗雲に入日さし今宵の月夜さやけかりこそ

天智天皇(てんちてんのう/てんじてんのう)わたつみの豊旗雲とよはたぐもに入日いりひさし 今宵こよひの月夜つくよさやけかりこそ万葉集 15大海原に浮かぶ豊かに旗のごとくたなびく雲に入日が射し今宵の月夜が亮さやかならんことを。註古代の純真素朴な雄渾さと、悠揚迫らぬ帝王の風格を漲みなぎらせた名歌。豊旗雲とよはたぐも:神秘的に豊かな美しさのある、旗・吹き流しのようにたなびく雲。層積雲。わたつみ:海の霊。転じて、海・海原の意味。さやけし(さやか):くっきりとして、清澄なこと。「爽やか」は別語。さやけかりこそ:原文の訓読は諸説紛々である。【原文】(万葉仮名)渡津海乃 豊旗雲尓 伊理比紗之 今夜乃月夜 清明己曽「さやけかりこそ」は、歌人・佐佐木幸綱早大教授(短歌結社「心の花」主宰)などの読みで、現在ほぼ定説といえる。その祖父、佐佐木信綱氏(「心の花」創始者)は「あきらけくこそ」と訓じた。また、「きよらけくこそ」の読みもあり、捨て難い。「まさやかにこそ」の読みにはやや無理も感じるが、魅力がある。こそ:この終助詞「こそ」の文法的解釈には諸説あり、厳密にいえばなかなか難しい。「広辞苑」によれば、誂(あつら)え(指示命令)の意味を持つ上古語動詞「こす」の古い命令形であるという(さらにその語源は、上代の動詞「来(こ)」+「す」だという)。「聞こし(召す)」なども類似の語構成と見られる。「こそあれ」「こそあらめ」(「~であれ」)の省略であるとする、平安時代以降の古典文法では常套といえる解釈もあったが、「広辞苑」や三省堂、ベネッセなどの古語辞典では、軒並み否定されているようだ。しかし、いずれにしても命令に近い願望、祈祷を意味する「~であれ」「~であらんことを」のような意味になることに変わりはない。のちに発達した「こそ・・・けれ」などの係り結びは、もともと倒置法が起源であるとする説がある(国語学者・大野晋氏ら)が、この歌の結びの「こそ」は、それ以前の文法的形態を示していると思われ、詠まれた年代の古さを示している。* この歌にインスパイアされたという中村岳陵の日本画「豊幡雲」(昭和11年・1936)を写した綴れ織りは、宮中晩餐会などでおなじみの皇居・豊明殿の壁面の装飾として知られる。 層積雲 Lenticular cloudウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン *画像クリックで拡大。

2014年09月09日

閲覧総数 1293

-

34

西行 春風の花を散らすと見る夢はさめても胸のさわぐなりけり

西行(さいぎょう)春風の花を散らすと見る夢は さめても胸のさわぐなりけり『山家集』春風が花を散らしていると戦慄わなないて見る夢は覚めても胸が騒いでいるのだなあ。

2014年04月03日

閲覧総数 149

-

35

的場浩司 昭和逝く凍星今日もそこにある ほか

『プレバト』(大阪MBS制作、TBS系全国ネット)21日放送。今回の兼題は「号外」。的場浩司昭和逝く凍星いてぼし今日もそこにある秀句「職質をするもされるも着膨れて」が俳句愛好家必携の参考書である「歳時記」に掲載されている、研ぎ澄まされた感性を持つ作者が、またもやってくれた感がある。季語「凍星」。掲題から、昭和天皇の崩御と昭和の終わりに思いを馳せ、冬の清冽なイメージとともにまとめた。作者や読者の多くが生まれ育った昭和という激動の時代への鎮魂と懐旧の思いがこもった、柄の大きな秀句となった。中村草田男の、俳句史上の名句「降る雪や明治は遠くなりにけり」を連想したのは、私だけではないだろう。千原ジュニア極月ごくげつの号外無傷のチャンピオン季語「極月」(12月の意)。昨年末の、井上尚弥選手のボクシング4団体統一王者達成を報じる号外を手堅く詠んだ。「極」の字の「極み」「極まる」「極める」といったニュアンスも利いている。松田和佳悴むや皺の号外握りしめ原作「かじかむ手シワの号外握りしめ」を俳人・夏井いつき氏が添削。母校・慶応高校の夏の甲子園優勝の感激を思い出し、冬の俳句にアレンジした工夫もナイス。

2023年12月22日

閲覧総数 837

-

36

多麻川にさらす手作りさらさらに何そこの児のここだ愛しき

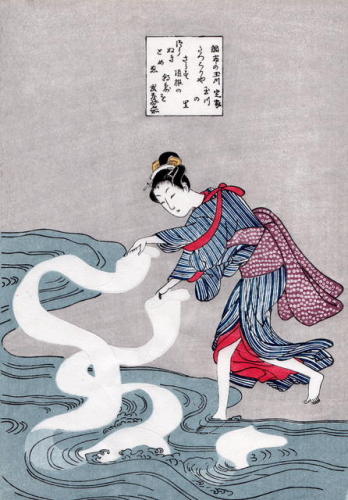

鈴木春信 調布の玉川 (江戸時代)作者未詳 相模国さがみのくにの歌多麻川たまがはに晒さらす手作りさらさらに 何なにそこの児このここだ愛かなしき万葉集 3373 多摩川に手織りの布をさらす。さらさらさらして、さらして、さらすようにさらにさらにこの娘がどうしてこんなに愛しいんだろう。── 俵万智訳(「新潮古典文学アルバム・万葉集」所収)註相模国さがみのくに:現・神奈川県のほぼ全域と東京都の南西の一部。多麻川たまがは:現表記はご存じの通り「多摩川」であるが、いずれも万葉仮名、ないし当て字であることは疑いなく、語源は「玉川、珠川」であろう。当時貴重な珠玉でも採れたのかも知れない。手作り:「調布」とも書く。下記解説参照。さらさらに:川の水が流れるさまを表わす擬音語(オノマトペ)「さらさら」と、副詞「更々」(なお一層、ますます)、および副詞「更に」(重ねて、今まで以上に)の3語が掛けられていると解される。万葉時代の表現としてはなかなかの機知・技巧といえるだろう。ここだ:「こんなに多く、こんなに甚だしく」を表わす上古語の副詞。数詞の「ここのつ(九)」と語源的関係があるともいわれる。愛かなし:「愛しい」「切ない」「悲しい・哀しい」など、強い情動を包含して表わした最重要の古語形容詞。現代語には、そのうちほぼ「悲しい・哀しい」の意味だけが残ったが、「愛しい」「切ない」などの含意も完全には消えていないように思う。「さらす」と「さらさら」、「このこ」と「ここだ」が韻を踏んでおり、言葉遊びの意図が感じられる。奈良時代、庶民は現物納付の税(みつぎもの)である「租・庸・調(そ・よう・ちょう)」を納めたが、相模の国・多摩川周辺の民衆は、そのうちの「調」として布を納めていた。地名「調布(ちょうふ)」の名の由来である。なお、こうした現物徴税の制度があった記録は「魏志倭人伝」の邪馬台国の記述にも見られる。租庸調を納める際には、今でいう「ご当地ソング」のような和歌(やまとうた)を添付する習わしがあったという。いってみれば、後世の熨斗(のし)袋における「熨斗鮑(のしあわび)」のようなものであろうか。また、これとは別に、各地の国府・政庁などからの政治経済に関する報告や「風土記(ふどき)」の編纂資料などとともに採録されたとも言われているが、詳らかな経緯は定かではない。いずれにせよ、このようにして最終的に万葉集に収録されたものが、いわゆる「東歌(あずまうた)」である。編纂には、優れた歌人であり能吏でもあった大伴家持が重要な役割を果たしたと見られる。なお、多摩川に近い東京都下の「調布(ちょうふ)」は、古くは「てづくり、たづくり」と読み、後世に至るまで布が特産品であった。市内には、現在も「布多天(ふだてん)神社、布田(ふだ)、染地(そめち)」などの地名が残る。また「国領」など、大和朝廷に関わる歴史的由来を感じさせる地名もある。調布市国領はタレント高田純次の出身地であると、本人がよく言っている(笑)付近には、ほかにも調布という地名が点在した。現在の田園調布などもその名残である。織った布を川の水に晒す作業は、女仕事として近年まで各地に受け継がれていた。松本清張原作の映画「砂の器」にも秋田県の風物として出てきたのを記憶している。この歌は、そうした風習に絡めて、言葉遊びの要素を加えつつ、古代人の素朴な恋心を歌い上げている東歌の秀歌といえる。相模国さがみのくに:現在の神奈川県の大部分と東京都の一部。もとは武蔵国(東京・埼玉)と一つだったという説がある。江戸期の国学者・賀茂真淵(かものまぶち)は、もともと「身狭(むさ)国」というものがあって、のちにこれが「身狭上(むさがみ)・身狭下(むさしも)」に分かれ、音の欠落などでそれぞれ「相模(さがみ)・武蔵(むさし)」となったと唱えている。傾聴に価する興味津々の説といえよう。さらに、「むさ」の語源については、繊維を採る「苧、紵(からむし)」と関係があるとする説がある。この場合、「から」は「唐」(中国、外来植物)の意味か。

2014年06月16日

閲覧総数 4699

-

37

石原慎太郎氏死去 辞世 灯台よ汝が告げる言葉は何ぞ我が情熱は誤りていしや

石原慎太郎 辞世灯台よ汝なんじが告げる言葉は何ぞ 我が情熱は誤りていしや石原慎太郎・曽野綾子共著『死という最後の未来』令和2年(2020)6月灯台よ(海の男である私に)そなたが告げる最期の言葉は何なのか私のとめどなき情熱は誤っていたのか(・・・いや、そんなはずはない)。昨1日、石原慎太郎氏が永眠された。享年89。作家として政治家として、戦後日本を駆け抜けた鮮烈な生涯だった。けさのテレビ朝日の報道によると、辞世(この世を辞するにあたり短歌を詠む伝統的風習、また、その歌)は上掲の通り。解釈の文責は筆者。註誤りていしや:反語的疑問形。強い詠嘆と確信のニュアンスを帯びる。

2022年02月02日

閲覧総数 2317

-

38

自費出版、詐欺的商法

「新風社」、「文芸社」、「碧天舎」などの経営危機・倒産騒動などで、自費出版・個人出版をめぐる詐欺まがいの商法が改めてクローズアップされています。本は出したいが専門知識のない、しろうとの哀しさにつけ込んだ悪質なものです。自分の本を出版したいとお考えの方は、十分お気を付け下さい。下のバナーは、この問題に一貫して真摯に取り組んでおられる楽天ブロガーの両国の隠居改め、秦野(はだの)の隠居さんのホームページにリンクしています。ご一読を。

2008年01月17日

閲覧総数 52

-

39

小野小町 夢見る恋 三首

小野小町思ひつつぬればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを古今和歌集 552 恋歌二 思いながら寝たので、あの人が見えたのかしら。夢と知っていたなら覚めなければよかったのに。(拙訳)註大伴家持「夢(いめ)の逢ひは苦しかりけりおどろきてかきさぐれども手にも触れなば(夢の契りはつらい、目覚めて手探りしても何も触れないのだから)」(万葉集741)松岡映丘「うたたね」うたた寝に恋しき人を見てしより夢てふものは頼みそめてき古今和歌集 553 恋歌二 うたた寝に恋しい人を見てからは、夢ってものを頼りにしはじめたのよ。(拙訳)註うたた寝の夢幻境は誰しも好きだろうが、特に古来、文人・詩人たちに愛されてきた。大詩人ステファヌ・マラルメの傑作「半獣神の午後(牧神の午後)」も、真夏の森の木陰で半獣神ファウヌス(パン)がうたた寝をして美しい妖精(ニンフ)たちの幻影を見るという詩である。それにしても、現象としては似てるが、「居眠り」と言ったのでは、まるっきり風情がないざんすね。なお、うたた寝の「うたた」は「現(うつつ)」と同語源とする意見もある(国語学者・大槻文彦)。藤原隆信「うたたねの夢や現(うつつ)にかよふらむ覚めてもおなじ時雨をぞ聞く(うたた寝の夢は現実と往還するのだろうか、目覚めても夢の中で聞いていたのと同じ時雨の音を聞いている)」(千載和歌集407)いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣をかへしてぞ着る古今和歌集 554 恋歌二とっても恋しくてたまらない時は、夜の衣を裏返しにして着る。 註当時、寝巻き(またはその袖)を裏返して寝ると、恋しい人を夢に見るという伝承があった。また、恋するもの同士がそうすると、お互いを夢に見るとされていた。民俗学者で歌人だった折口信夫(しのぶ)は、この歌を「呪術的」と評している。万葉集2812「吾妹子に恋ひてすべなみ白妙の袖かへししは夢に見えきや(君に恋しているのに逢うすべがないので、白い寝巻きを裏返したのが夢に見えたかい?)」同2813「わが背子が袖かへす夜の夢ならしまことも君に逢へりしがごと(ダーリンが袖を裏返した夜の夢らしい、ホントにあなたに逢えたみたいね)」世評にたがわず、才女・小野小町の和歌は天才的といって差し支えないだろう。キュートであり、そこはかとなく妖艶・エロティックでもあるが、和歌という短詩形式のせいもあって、決して重くならず、軽やかな洒脱さをまとっている。それにしても、天下の美女(・・・なのかどうか、会ったことがないのでよく知らないが)小野小町を夜も眠れないほど恋焦がれさせた色男は、どこのどいつだ?やはり、噂どおり在原業平あたりか?・・・それとも谷原章介か?!

2007年02月27日

閲覧総数 7050

-

40

くまんパパ 新春詠(「短歌人」3月号詠草 8)

抗生物質の強力内服薬のお蔭で、娘3人の容態は小康状態を保ってまずまず落ち着いてきており、熱も38℃台から37℃台後半ぐらいにまで下がっていますが、やはり普段に比べると元気がなく顔色も悪く、おしゃべりしていても何となくボ~っとしている感じで、まだまだ予断は許されません。皆様にまでご心配をおかけしまして申し訳ありません。さんざんな年末年始だったとも言えますが、僕と妻の気持ちは、意外と爽やかで晴れ晴れとしてます。・・・子供のためなら火の中水の中。これが親心(母性愛、父性愛)ってものかも知れませんねくまんパパ 新春詠 (推敲の可能性あり)胸底むなぞこにロック流れて柊の赤き珠実にはつか雪降る重病に罹りし娘火のごとき熱に魘うなされ寝込みたり、ああ年の瀬の瀬とは瀬戸際ならむかとわけの分からぬことを思ひつ父娘ちちむすめ恋人なるかはしやぎつつ囁くごとく語らふごとく除夜更けて鐘の音響く境内の焚火に映ゆるあらたまの顔我が家のは古色蒼然すぎるかと毎年思ふ年賀状かな元旦もいつに変はらず看護師ら大病院に出勤し来ぬ元旦も大病院の看護師ら白き息吐き出勤し来ぬ初日の出看護師たちの凛乎たる面差し照らし祝ふがに見ゆたはむれに僕を師匠と呼ぶ人の中に広ごる緑なす野見ゆキュアミント「みどりのひとはやさしいね」密かに君を思ひ浮かべつ明るくて派手な姉さん地味な君この世はかくも不思議なりけり野良猫に餌をやりつつピュアとプア似て非なりけり非なるも似たり著作権を有します。© Nosho‘Daddy Bear’Sakamoto 2008 All rights reserved.

2008年01月03日

閲覧総数 136

-

41

君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで

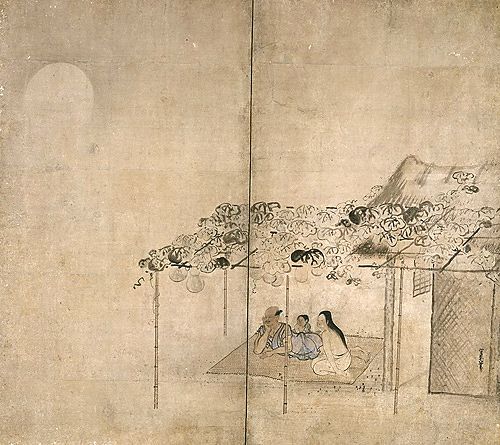

よみ人知らずわが君は千代に八千代に さざれ石の巌いはほとなりて苔の生むすまで古今和歌集 343わが君は千代に八千代に悠久に細かい石が大岩となって緑の苔が生えるまで。君が代は千代に八千代に さざれ石の巌いはほとなりて苔の生むすまで和漢朗詠集 775○ 国歌 君が代 KIMIGAYO National Anthem of Japan○ 君が代 小澤征爾指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 註 もとは、当時の若者の相聞歌(恋歌)風の、一種の民謡のようなものを採録したという説もある。古今和歌集の「よみ人知らず」にはその種のものが多いので、一理あるといえる。 しかし、初の勅撰和歌集であった古今和歌集の「賀歌(祝賀の歌)」の部の劈頭に、編者・紀貫之らによって配置され、延喜5年(905)4月、醍醐天皇に奏上された時点で「わが君」の意味は「日本国天皇」と確定し、天皇の長寿を祝賀し祈念する歌となった。 このおよそ100年後、当時広く読まれた詩歌の詞華集(アンソロジー)である藤原公任きんとう編の名著『和漢朗詠集』で初句が「君が代は」となり、陛下と皇室の弥栄いやさかを祈る趣意がさらに画然たるものとなった。第一級の碩学だった公任が古今集の本歌を知らないはずはなく、写本の過程での改変だったといわれる(まだ印刷術はなかった。念のため)。 この形で人口に膾炙し、薩摩琵琶の古謡などの歌詞として長らく伝承されていたのを、明治3年(1870)、元・薩摩藩士だった海軍首脳部高官らが取り上げ、若干の曲折を経たのち宮内省雅楽寮に持ち込まれて、林広守(1831-1896)作曲の古式ゆかしい雅楽調の旋律を付け、宮中において明治13年(1880)11月3日初演。 この歌詞・楽譜は明治21年(1888)、国家的礼式を定めた「大日本礼式」の中で「Japanische Hymne(「日本国歌」ドイツ語)」として、海軍省が公式に各条約締結国(先進国)に配布、国際的に認知された。 この一連の過程に亘って、当時の文部省は全く関与しておらず、独自の国歌制定を模索していたが、明治20年頃から学習院など各学校独自の判断により、祝祭式典などで広く「君が代」が愛唱されるに至ったので、明治26年(1893)8月12日「文部省告示第三号」で、「祝日大祭日歌詞並びに楽譜」として官報で公布、事実上追認した。 これらの経緯から見て「君が代」がわが国の国歌であることは自明であり、むしろそれゆえにこそであろうが、国内法上の明文規定がないことに長らく疑問の声が燻っていたが、批判の高まりを受けて、平成11年(1999)8月13日に、いわゆる「国旗国歌法」が制定され、この問題は法制度上も最終的に決着した。 京都・西芳寺(苔寺) ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン * 画像クリックで拡大。

2014年12月23日

閲覧総数 672

-

42

由紀さおり・安田祥子(安田姉妹) 花 ――春のうららの隅田川

由紀さおり・安田祥子(安田姉妹)花(春のうららの隅田川)* この動画の視聴には「ニコニコ動画」の一般会員登録(無料)が必要です。武島羽衣(たけしま・はごろも、又次郎・またじろう)花春のうららの隅田川のぼりくだりの舟人が 櫂かひの雫も花と散る 眺めを何に喩ふべき見ずやあけぼの露浴びてわれにもの言ふ桜木を 見ずや夕暮 手を伸べて われさし招く 青柳を錦織りなす長堤ちやうていに暮るればのぼる朧月おぼろづき げに一刻も 千金の 眺めを何にたとふべき作曲:滝廉太郎組曲『四季』第1曲として、明治33年(1900)発表。註舟人が:舟人の。cf.)「君が代」。見ずや:見ないか。見ようよ。ご覧よ。「見ず」と「水」の掛詞(かけことば)の意図もあるのかもしれない。われにもの言ふ:私に語り掛ける。げに一刻も千金の:本当に一瞬一瞬が値千金(あたいせんきん)の。プレシャス・タイムの。 花見 (1900年頃撮影、写真は江戸川。)ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン * 画像クリックで拡大

2016年04月01日

閲覧総数 693

-

43

国宝 久隅守景 納涼図屏風

国宝 久隅守景(くすみ・もりかげ)筆納涼図屏風(のうりょうず・びょうぶ)江戸時代前期(17世紀末頃?)(東京国立博物館蔵)部分季節はずれというか、真逆だが、ふとご紹介したくなった。題は、「夕顔棚(ゆうがおだな)納涼図屏風」ともいう。一見すると、これが国宝? と言いたくなるような地味な作品である。事実、「最も国宝らしくない国宝」の異名を取っているという。しかし、ご覧の通り、見れば見るほど隅々まで神経の行き届いた緊密な構成である。夏の夕刻、日が落ちんとするひと時の農民の家族の憩いを描いて、心温まり魂に沁みる名品。題材は、木下長嘯子の以下の和歌に基づくという。夕顔のさける軒端の下涼み男はててれ(襦袢)女はふたの物(腰巻)東京国立博物館ホームページ

2008年02月05日

閲覧総数 675

-

44

与謝蕪村 菜の花や月は東に日は西に

与謝蕪村(よさ・ぶそん)菜の花や月は東に日は西に註柿本人麻呂「東ひむがしの野に炎かぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾かたぶきぬ」(万葉集48)を踏まえる。

2009年05月04日

閲覧総数 13

-

45

ラディッシュの危機――害虫殲滅作戦行動、発動

自宅にて、けさ写す。プランターや植木鉢で栽培しているラディッシュ(二十日大根、アブラナ科)は順調に育っており、すでにけっこう収穫して賞味していますが、ご覧の通り虫害がひどくて、恥ずかしくてとても全容をお見せできるような状態ではありません。・・・ほとんど、ズタボロだよ~んあまりにも憎たらしくてアタマに来たので、ついに害虫殲滅作戦行動を発動しますた~。最終兵器たる持続性強力殺虫剤オルトランの全面投入で、アオムシ・毛虫への全面報復攻撃開始です~。・・・ま、人間様を甘く見るなよ、ってところでしょうかその親であるモンシロチョウなどは、幼い娘たちはこの上なく大好きだし、僕もすごく可愛いと思うので、一抹の憐憫の情は禁じ得ませんが、ラディちゃんの可愛さと天秤量りに掛けて熟慮の結果、こちらを優先すると断固決断しますただ~。・・・アオムシ・毛虫よ、いざ尋常に成仏せよ。アーメンちなみに、ラディッシュを実際に食べた感じは、ダイコンというよりもカブそのものです。ミニ赤カブって感じかな。軽く湯掻いて、または浅漬けなどにして、とってもおいしいですよ~んオルトラン水和剤

2009年05月30日

閲覧総数 195

-

46

伊勢 春の野の若菜ならねど

伊勢春の野の若菜ならねど君がため年の数をもつまんとぞ思ふ拾遺和歌集 285春の野の若菜ではないけれど、あなたのために年の数を積もうと思う。註つまん:「(若菜を)摘む」と「(年齢を)積む」の掛詞(かけことば)。こういった縁起を担ぐような歌は、和歌の伝統ではしばしば見受けられ、「予祝歌」と呼ぶ。「言霊信仰」がベースにある。

2008年04月19日

閲覧総数 514

-

47

韓国民団の固定資産税免除、市に取り消し命令

韓国民団の固定資産税免除、市に取り消し命令〔楽天ソーシャルニュース 14日投稿〕 ■ 元記事(読売新聞)当然の判決である。が、勇気ある判決でもある。私は、この裁判長をたたえたい。地方自治体などの行政が、組織的な団体の圧力に弱いことは周知の事実であり、そのために執行が捻じ曲げられ、公平性と妥当性を欠く事態は、しばしば報道されているし、社会生活の中でも仄聞している。裁判官が個別の事案を裁くに当たって、公平無私であるべきことは当然だが、実際にはマスメディアなどの世論や世間の「力関係」に左右されることも、かなりよく知られている。神仏や聖人君子ならぬ、生身の人間の弱さではある。この事例は、日本人を構成員とする団体に対する「逆差別」の典型である。誰かが、早急に正すべきだった。こういった事実を体を張って公にしているのは、これまでほとんど週刊誌メディアであった。週刊誌が流す玉石混淆の情報は、しばしば揶揄されたり軽く見られたりしがちだが、こういう点は高く評価されるべきである。それに引き換え、新聞・テレビなど巨大メディアは、からきしだらしがない。私には、在日韓国人の竹馬の友もいて、韓国人に対して特に含むところはないが、「法治・法秩序の普遍性」の観点から見て、このような横紙破りの無法な振る舞いには明確に反対であり、この判決を重ねて高く評価したい。

2011年05月14日

閲覧総数 6

-

48

藤原定家 来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身も焦がれつつ

小倉百人一首 九十七藤原定家(ふじわらのさだいえ、ていか)来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに 焼くや藻塩もしほの身もこがれつつ新勅撰和歌集 849 / 家集『拾遺しゅうい愚草』来てはくれない人をひたすら待つ松帆の浦の時の止まったような夕凪にじりじりと焼け焦げているのは藻塩でしょうか。いいえ わが身が恋い焦がれているのです。註小倉百人一首、新古今和歌集の撰者自らによる秀歌。万葉集 935・笠金村(かさのかなむら)の長歌「名寸隅(なきすみ)の 船瀬ゆ見ゆる 淡路島 松帆の浦に 朝凪に 玉藻刈りつつ 夕凪に 藻塩焼きつつ 海人娘子(あまをとめ) ありとは聞けど 見にゆかむ 縁(よし)の無ければ ますらをの 情(こころ)は無しに 手弱女(たわやめ)の 思ひたわみて 徘徊(たもとほ)り われはぞ恋ふる 船楫(ふなかぢ)を無み」(名寸隅の 船着き場から見える 淡路島の 松帆の浦に 朝凪には 玉藻を刈り 夕凪には 藻塩を焼いている 海女の乙女が いると聞いたが 逢いにゆく 手だてがないので 益荒男の 凛々しい心はなく 手弱女のように 思いが撓んで 行きつ戻りつ わたしは思い焦がれるばかり 船も漕ぐ櫓もないので。)の本歌取り。万葉集の本歌は若い男の側から詠っているが、こちらは女の立場になって詠んでいる。松帆の浦:淡路島北端の歌枕(名所)。現・兵庫県淡路市岩屋松帆浦。本州側の名寸隅と最も近い海岸。「(来ぬ人を)待つ」と「松」がかけてある。藻塩もしほ(もしお):古来の製塩法で、海藻を集めて簀(す)の上に積み、海水をかけたものを焼いて水に溶かし、その上澄みを釜で煮詰めてとる塩。「藻塩もしほ焼く」は、その方法で塩を作ること。古くからこの地方の名産。「焼く」「藻塩」「焦がれ」はそれぞれ縁語。 淡路市(淡路島)岩屋地区ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

2014年05月04日

閲覧総数 1393

-

49

小林一茶 あの月を取つてくれろと泣く子かな

小林一茶(こばやし・いっさ)あの月を取つてくれろと泣く子かな『七番日記』(文化・文政時代、1810年代)

2023年09月27日

閲覧総数 87

-

50

大伴家持 新しき年のはじめの初春のけふ降る雪のいや重け吉事

大伴家持(おおとものやかもち)新あらたしき年のはじめの初春の けふ降る雪のいや重しけ吉事よごと天平宝字三年(759)旧暦元日因幡国いなばのくに(鳥取県)国府庁舎にて万葉集 4516新しい年の初めの初春の今日降りしきる雪のようにますます重なれ、吉よき事よ。註わが国が世界に誇る古代の巨編『万葉集』の掉尾を飾る、最終編纂者(平たい言葉でいえば「編集長」)自らによる祝祭感溢るる記念碑的名歌。古来、雪が多い年は豊作であるという言い伝えがあった。新あらたし(き):古語は「あらたし」だったが、いつしか「あたらし」という訓みも生じ、現在に至っている珍しい単語。現代語でも、古語の形のまま「新(あら)たに」や「日々新た」「井浦新」などという。もとは動詞「改む(改まる・改める)」(更新する)と語幹を同じくする兄弟語。年のはじめの初春:旧暦(太陰暦)では、新年(旧正月)と節分・立春がほぼ同じ時季に訪れるので、この表現になる。文飾・修辞だけではない。けふ降る雪のいや重け吉事:「けふ降る雪のいや重け」(きょう降る雪はますます積もれ)と、「いや重け吉事」(いよいよ重なれ、よきことよ)の2文が重ねられている、和歌のお手本のような技巧。

2024年01月01日

閲覧総数 283