PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(208)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(554)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(296)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(204)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(12)コメント新着

キーワードサーチ

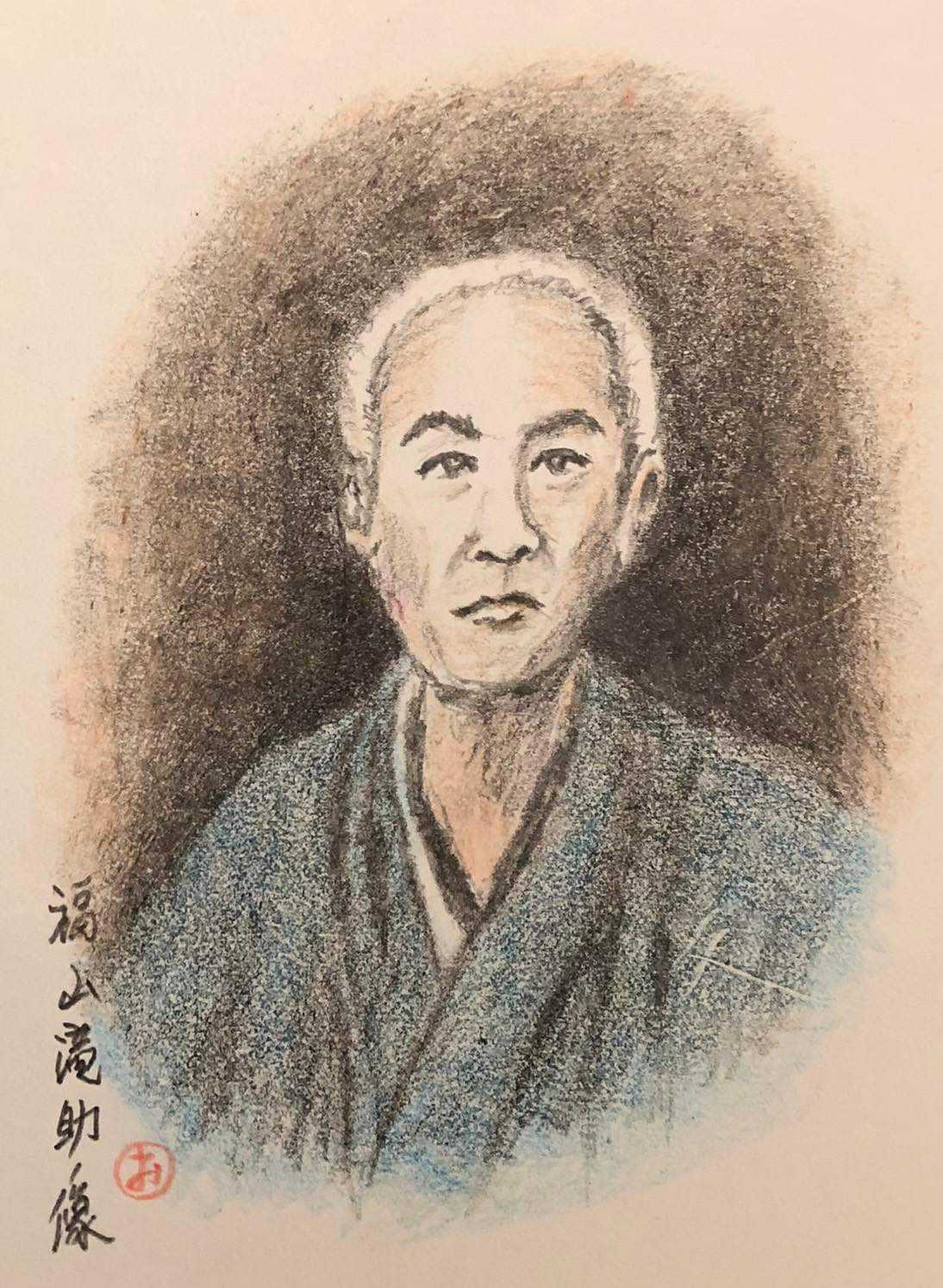

福山滝助は文化14年(1817)4月28日に、小田原の古新宿(浜町4丁目)の旧家里見勘兵衛の次男に生れた。家は4代続いた菓子屋だった。

滝助は、幼名を多喜蔵と言った。文政3年、彼が4歳、兄の久蔵(12歳)と滝助の2人を残して父が死に、母と共に苦労して育った。少年の頃、母と兄をたすけながら、製造した菓子を荷なって近郷を売り歩いた。

ある日、菓子が少しも売れない村があったので、不思議に思って村人に訳をたずねると、この村は報徳の行われている村だからと教えられ、報徳の教えに関心を持った。

隣家の旅宿浜田屋から出て、藩の重臣山本源太兵衛の用人となっている小田原藩士高木治左衛門という人があり、時々実家に帰ってくる。彼はある日、これを待ち受けて「報徳の仕法」のことを尋ねた。治左衛門は、尊徳の経歴や桜町・小田原の仕法につて懇切に説明したのち、

そなたはまだ大変若いから、もしこの教えに従って勤めて怠らなければ、一代のうちには土蔵4棟ぐらいは建てられるだろう。

しかしその資力を四つの土蔵にしないで、その半分で土蔵2棟を作り、あと半分は身代の外として推譲するがよい。

これが、いわゆる虚空蔵というもので、そなたの家の『越中控え』となるのだ。この控えがあるかぎり、そなたの家は子々孫々、万代不朽に続くだろう。

と教えた。

若い多喜蔵はすっかり感心して、心に深く決意するところがあった。これが福山滝助が報徳の教えに接したはじめであったという。

そして天保14年(1843)5月、小田原宿町人の小島屋忠次郎、竹本屋幸右衛門、百足屋孫七の3名が中心となって、「目下評判の高い報徳の教えは、世に類い稀な法であるから、我らも小田原の地に仕法組合を組織しよう」と有志を糾合したところ、同志19名が集ったので、江戸の小田原藩邸に滞在中の二宮尊徳を訪ねて仕法を懇請したところ、尊徳は喜んで同志を激励し、基金として善種金106両を与えられたので、直ちに結社を創立した。この時、多喜蔵は27歳であった。

小田原報徳社が結成されると、多喜蔵は兄久蔵と共に直ちに入社した。小田原報徳社の仕法は、社員に余裕のあるものは善種金を積ませ、その善種金を無利息五か年年譜で貸し付ける仕組みになっていた。多喜蔵は、まだ兄の家業を手伝っている身だったので、兄に頼んで、夏冬の衣料代として金2分をもらい受け、秘蔵していた江戸製煙草袋を600文で売って、2分600文を加入金として差し出した。

その暮れには、普段着のほかの衣類一切を処分すると言い出して兄たちを驚かせたが、結局その賛同を得て24枚を売って、7両2分を善種金に加えた。

多喜蔵が尊徳に初めて面謁したのは、天保14年8月とされる。尊徳は57歳で、多喜蔵は27歳であった。小田原報徳社世話人の小島屋忠次郎に伴われて、江戸の小田原藩邸に行った。そこでは、門人およそ14~5人が机を並べて仕事をしており、首席は富田高慶、次席は波多(吉良)八郎で、福住正兄もその列の中にいたという。

尊徳はこのとき、鏡に向って自分で髪を調えており、それが済むと面会してくれた。

尊徳は多喜蔵に目を向けると、尋ねた。「何商売か?」と聞かれて「菓子屋です」と答えると、「菓子の菓と因果の果と、違いがあるか?」と更に聞かれた。

多喜蔵がとまどっていると、正兄が「草冠があるのと、ないとの違いがあります」口をはさんだ。「しかし、音は同じだし、形も似ているではないか」「それはそうです」と正兄は答えた。そこで尊徳は多喜蔵に向い次のように説いた。

「何事でも第一に肝要なのは形なのだ。形が似なければ、精神も同じものを顕わすことができない。だから、もし人がわが道を修めようと思うならば、まず形から入らなければならない。」

多喜蔵はその後も何回か、先輩と一緒に尊徳に会ったが、最初に受けたこの教えは、彼の一生を貫く大きな心棒となった。

多喜蔵は28歳で独立して一戸を構えたのは、尊徳に入門した翌年の弘化元年(1844)であった。古新宿の隣町の福山という絶家を継いだのである。兄から金20両の資金をもらい、翌年結婚した。先年、小田原報徳社善種金の無利息貸付金の借用権を辞退していたので、小田原報徳社は独立を喜んで金10両を貸与した。

その10両の無利息金も、そのまま兄に預けて置いて、菓子の製造販売に専念した。報徳の精神で、100文につき1文しか利益を考えなかったから、たちまち評判になって、店頭はいつも繁昌し、終日寸暇もないほどだった。

小田原報徳社は、尾嶋屋・竹本屋・百足屋など創立当時の世話人が欠けると、たちまち衰微して、影の薄いものになっていった。これは善種金の借り入れを無利息5年賦返還となっていたが、返済しない者が相次ぎ、回収不能となり、嘉永元年(1848)、には、尊徳から与えられた善種金106両が、840文になっていた。多喜蔵は、兄と相談して、兄久蔵と、小田原町の留次郎、酒匂村の新兵衛、川村の覚右衛門の同志5人でその840文を基にして、従来の5か年賦返還法を18か月賦に短縮して再興にとりかかった。滝助は嘉永4年からは、家業の年間収入をおよそ30両、純益を2割と見定めて、年々、その全額を推譲することとし、隠居までの11年間これを実行したが、生活には何の支障もない。報徳社が、年々この6両を無利5か年賦、元恕金(お礼金)づきで運用すれば、60年後には6,484両もふえる。これは、やれば実行できることだ。こういうのが報徳仕法の本当の「形」だと、多喜蔵は悟った。

多喜蔵の燃えるような熱情と倦む事をしらない努力によって、社員も善種金も次第に増加した。

多喜蔵は、42歳のとき妻をなくし、翌年慶応元年には3歳になる男子もなくした。そこで養子虎之助(家を継いで多喜蔵)に譲り、隠居して滝助と名乗った。

養子といっても、彼より2つ年上で妻子もあり、兄の店で年季を入れた職人だったから、彼は安心して一切を任せ、小田原報徳社を始め、近辺の報徳仕法の世話をしたり、心学を勉強したりで日を過ごすことができた。

報徳の伝道者 福山滝助 その2

遠州地方の村々では、弘化4年(1847)ごろから、神奈川県秦野出身の安居院庄七の指導を受けて報徳社ができ始めた。庄七は大山の麓の中郡東秦野の蓑毛村大山修験僧密正院秀峰の次男として生まれ、後に秦野曽屋村の農家の安居院家を継いで安居院庄七、後に義道と改めた人である。小田原で米穀商を営んでいたが、米相場に手を出して、大失敗したので、二宮尊徳に無利息金を借りたいと思い、知人の中沼村(南足柄村)の百姓杉本田造が尊徳のもとにいるのを頼って桜町におもむいた。

しかし、尊徳に直接会うことはできず、下働きとして働きながら、障子越しに尊徳が弟子へ講義しているのを漏れ聞いて、悟るところがあり、小田原へ帰って元値売りの商売を行い、店が繁盛し、その年のうちに10両の利益を得た。

尊徳が小田原仕法を行う際、仕法書の浄書を頼まれ、仕法事業の内容が一層明らかに会得できた。

庄七は、この報徳の教えを広く世に広めて、人々に実行させようと念願し、弘化元年(1843)54歳の時から、各地に教えを説いてまわり、弘化4年11月に遠州に入って報徳の教えを説いて、およそ60か村に広まった。しかし、文久3年(1863)に庄七が歿すると、しだいに衰退に向った。そこで有志が相謀って、報徳発祥の地である小田原から師たるべき人を招こうということになり、かつて安居院庄七の仕法を受けた前川村(足柄下郡橘町)の滝沢庄右衛門に依頼があった。前川は滝助を最適任者として懇請し、福住正兄の強い勧めもあって、ついに意を決して遠州に赴いた。慶応3年(1867)、滝助51歳の時であった。

滝助は最初掛川在倉真(くらみ)村の大庄屋岡田佐平治(無息軒)のもとを訪れたが、岡田父子の志向する一村式仕法とは異なっていたため、そこをさって森町の山中里助(後に新村里三郎)のもとに足をとどめた。滝助は、社員わずかに8名となっていた森町報徳社を手始めに、西遠地方の報徳組織の再建に乗り出した。そのやりかたは、小田原報徳社のモデルそのままに、同志が相結んで勤倹の余財を積み立て、毎月、持ち回りの常会で研究と修養に努め、年1回、投票によって無利息金の貸付を行い、これを繰り返して相互の永安を図るというものであった。

庄七の遠州における報徳活動は報徳の教義の説明にとまっていたため、54村が強化を受けていたが、滝助がこれらの地を一巡したときにはほとんど潰れて、わずかに五社が残っているだけであった。

滝助は教義とともに仕法を組み立てて実行させるまで指導し、一社の仕法に数十日、一家の家政立て直しに数日要するなど懇切周到であったため、遠州地方の報徳社は盛んになった。明治4年、滝助は、これを統括する本社として「遠譲社」をつくった。推譲の道を永遠に行うという意味だ。

小田原報徳社はこれを祝って、尊徳由来の善種金120円を貸与してくれた。滝助は各社の推譲加入によってこれを倍増した上で、無利息金の原資として各社に還元した。それはやがて、元恕金(お礼金)づきで本社に戻ってくる。こうして、組織と、報徳金と、勤勉推譲の気風とが相まって増殖して行った。三河にも本社として三河国報徳社ができたし、遠譲社では本社の下に第一から第六まで、6つの分社をつくって、支社数の膨脹に対応するほどになった。遠州の周智郡、引佐郡、豊田郡、長上郡等にわたり興った報徳社の社数は、滝助在世中、慶応3年遠州入りしてから、明治26年になくなるまでの間に98社が創立した。その後、明治36年(1903)までに更に8社を加えて、実数106社に及んだが、これの大半は、直接、間接に滝助の指導によっておこったものである。

愛知県南設楽郡下吉田村の田中伊兵衛は、谷沢村の親戚を訪ねた際に、福山滝助が来て講話してるのを聞いて、永安法なるを感じて、同志を作り、明治14年(1881)8月3日、当時64歳の滝助を村に招いて教えを受けて、明治15年(1882)10月、三河報徳社を創立した。これが愛知県における報徳社の初めである。

滝助の組織づくりには、大きな特徴があった。自分はもとより、各社の役員についても、旅費から筆紙墨まで一切の経費を自弁とし、社の金を使わせなかったのである。遠譲本社そのものさえ、社屋も造らず事務員も置かず、春秋2回、各社持ち回りで参会(総会)を開いて、万事をそこで処理するという、簡素きわまる『移動本山』であった。その代り、帳簿の作成を厳しく指導し、だれにも読めるよう楷書で書かせて、責任者から責任者へ、確実に継承させた。あるとき、滝助からこの自費自弁主義を聞いた富田高慶は 「それだ!遠州に御仕法が盛んに行われるわけが、これでわかった」 と激賞したという。

この自費自弁主義は、実は尊徳じきじきの訓戒から出ている。小田原報徳社草創のころ、世話人の竹本屋幸右衛門が、滝助を連れ、帳簿を持って、尊徳の指導を受けに行った。じっと目を通していた尊徳は、「金弐分入用」と記した箇所へ来ると、「これは何の入用か」と聞いた。「世話人の入用です。」と幸右衛門が答えたとたん、落雷のような叱責がくだった。「 これは恐れ多くも彰道院様(小田原先君)の仰せ出された御仕法なのだぞ。お前たちの身分でその世話を勤める。もったいないことではないか。そのために、お前たちの家の5軒や10軒、つぶれたところで構わんではないか 」

幸右衛門は返す言葉もなく黙っていたというが、この痛烈な教訓が若い滝助の中に根をおろして、遠州三河の地に花開いたのであった。

滝助は常に「蓑笠で暮らせ」と教えた。これは二つとも下を向いているという意味で、感謝して生活せよということだった。

遠州に赴任して三河に没するまでの25年間、滝助は家も持たず事務所も置かず、社から社へ、常会から常会へ、一所不住の行脚をつづけた。脚絆にわらじ、菅笠、腰に矢立をさし、書類を入れた幾つもの竹行李を、大風呂敷に包んで背負った格好は、富山の薬売り同然で、出迎えの者が間違えるくらいだったという。

常会では、まず仕法書を朗読し、講話をし、社員の芋こじに加わった。どこの社員宅にも喜んで泊まったが、菜は一菜に限り、酒はいくら勧めても形ばかりしか飲まなかった。

彼は、故郷の小田原には春秋2回、遠譲社の参会終了後に帰省し、4~5年に1回は、小田原社・遠譲社関係の帳簿を持って相馬を訪れ、三代尊親や富田高慶への報告を楽しんだ。明治26年4月、三河国(愛知県)八名郡山吉田村大字上吉田の共有家屋で77歳の生涯を閉じた。辞世は

四時五時とかぞへて過ぎし年月も 一時に帰る今日の嬉しさ

と言う。

遺体は終焉の地に土葬せよとの遺言だったが、逝去の地が三河であったため、馳せつけた遠譲社の人々は、元来福山先生は我々が小田原から招いたのであるから、我々が葬りたいといい、小田原から来た一族の人々は小田原に引き取ると主張し、分骨することとなり、上吉田の満光寺で荼毘(だび)に付して、4月18日同寺の墓所に一部を葬った。4月28日には遠江国八名郡奥山村の方広寺で盛大な報徳葬を行い、寺の後方の丘上の墓所に一部を葬った。小田原では市内寺町の大長院に葬った。明治32年4月終焉の地の上吉田の共有家屋のそばに「福山翁頌徳碑」が遠江、三河の報徳社員によって作られた。

-

山寺の鐘つく僧は見えねども四方(よも)… 2025.09.18

-

『遠州報徳の夜明け』 2025.09.17

-

「森町史」 報徳運動の形成と発展 その… 2025.09.16