PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(209)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(555)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(297)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(207)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(12)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: べらぼー

『べらぼう』はなぜ新しい大河なのか “完全な善人も悪人”も存在させない森下佳子の信念

脚本家・森下佳子

「蔦重が育ち愛着も持っていただろう吉原は、今の価値観からするとさまざまな意見が出る場所です。でも、その『非』について語り尽くされた今も、似た状況を全くなくせていないのが私たちの現実。ならば、是非論に軸足を置きすぎず、過剰な否定も肯定もしない、そこに生きた人を見守るのがこのドラマの取れるスタンスかな、と。見守ることで見えてくる人や社会のどうしようもなさ。その中で、皆何を考えどう生きたか。そんな事も少し伝わればいいと思っています」

蔦屋重三郎は、浮世絵師の葛飾北斎や喜多川歌麿、戯作者の山東京伝や曲亭馬琴(滝沢馬琴)、十返舎一九らを世に送り出した「江戸のメディア王」。出版業で成功した人物として認識している方が多いでしょう。

私は彼のそのサクセスストーリーよりも、彼がまわりを巻き込みながら人々を豊かにしていく人間性を大切に描いていきたいなと思いました。彼のお墓に「陶朱公のように生きた」と刻まれていたことがそのきっかけ。陶朱公というのは『史記』に登場するほど有名な中国の政治家・軍人で、のちに商人となって移り住んだ土地に富をもたらしていったという伝説の人物・范蠡(はんれい)のこと。つまり、蔦重はビジネスで成功を収めただけでなく、陶朱公のようにまわりの人を豊かにした人だと残されているのです。

もうひとつ、彼が育てた江戸のベストセラー作家のひとりである滝沢馬琴が「蔦重はとにかく人に好かれて、それでやってこられた」というような言葉を残していました。滝沢馬琴ってかなり性格が悪いらしく、そんな男にこうも言わせた蔦重は相当の吸引力があり好かれた、まさに人に囲まれて生きた人だったと思います。

蔦重は貧しい生まれで親もいなくなり、二十歳ごろまで厳しい境遇のなか吉原で生きているんです。過酷な境遇を生きてきた人を描くときに「復讐心」を原動力に突き進む人物像につながりがちですが、親がいなくなった蔦重の場合は吉原の人たちに活(い)かしてもらったという気持ちがあるのではと思いました。親に売られた女郎たちを見て「自分だけがつらいわけではない」と支えられた。さらには、そういう女性たちがいる吉原のおかげで、自分は食えて生かせてもらっている。生まれつき人を恨まないタチかもしれないけれど、そうはせず、周りの人のために行動する人物として描くことにしました。

演じる横浜流星さんはこれまで思いを内に秘めるような役が多かったと思いますが、「べらぼう」ではまた違ったキャラクターに挑戦していただきました。面白くてパワフルで、目が吸い付けられるような蔦重を私も楽しみにしています。

そんな蔦重を育んだ吉原を描くにあたっては良いところも悪いところも、そこにいる 登場人物一人一人が「人」なのだということを忘れてはいけない そこに生きた人たちにどういう選択が許されていて、どう生きたのか。光と影の両方を大事に描いていきたい ですね。

江戸時代の後期は、長く続いていた武家社会に商人が台頭してくるようになり、武家が権威にあぐらをかいているわけにはいかなくなりました。

政治的な面での重要人物でもある田沼意次は、そんなふうに世の中が変動していくなかで成り上がった人。私の中では、もう一人の蔦重のような存在です。すごく政が好きで世の中をこうしたいというビジョンがあったんじゃないかと思います。現代に通じるところも多いので、彼がもがいた痕跡は成功も失敗も描いていきたいですね。

「べらぼう」で描く江戸中期は泰平の世。争いといえば、お金や見栄(みえ)、承認欲求の戦いだという気がします。同時に災害が多かった時代でもあり、まさに現代の私たちが体験していることと全く同じですよね。

格差が埋められなかったり、頭打ちといわれていたりと日本人の元気がない現代。

社会のせいにしたいところではあるけれど、ただただ膝をかかえていたり、人を責めたりしていても誰かが助けてくれることって、現実的にはあまりない。

若いころの蔦重は豊かなアイデアで人々が求めるコンテンツを生み出すだけでなく、しきたりや慣習だらけの社会のなかで、それをどう世に広めるかを必死に考えていました。

だから 蔦重には「すり抜けろ、生き抜け」という思いが強い ですね。どこに隙間があって、どうやれば思いを通すことができるのか。現代の我々も同じでアイデアとノウハウのどちらも必要というか、物事が達成されるためにはその両面が必要なんだと思います。

――江戸時代中期を描く楽しさは、どんなところにありますか?

森下さん:戦国時代ではなく太平な世に出てくるのは、金・見栄・承認欲求の戦で、現代と変わらない状態だと思います。同時に、当時は噴火など自然災害も多く、冷夏で米ができない異常気象が続き、それも私たちは体験しています。そんな中で人間のすることはどの時代も変わらない。おもしろいなぁって感じます。

――ドラマ10「大奥」(原作:よしながふみ)の脚本も担当されましたが、参考になる部分はありましたか?

――大奥でも、蔦重が生まれ育った吉原でも、女性が働く点では同じです。今回、吉原を描く際に大切にされていることはありますか?

森下さん:今の価値観からすると、大奥も吉原もどうかという意見もあると思いますが、実際に存在していたものなので、できるだけ光も影の部分も描きたい。吉原では、そこで働く人も訪れる人も皆人である、という点を忘れないようにしています。

――蔦重のキャラクターはどんなふうにつくられていますか?

森下さん:蔦重について、滝沢馬琴が「 教養はなかったが、人に好かれていたのでやっていけた 」という趣旨のことを書き残しています。あまり性格がよくないと言われている馬琴でさえ、蔦重を評価している。それほどの吸引力があり、人に好かれる人物だったという点を大事にして描いています。

森下さん:貧しく踏みつけにされた人は復讐心をもつ、という描き方もあったと思います。でも、彼は吉原の大人にひどく扱われながらも食べさせてもらっています。また、周りには親に売られてきた女郎もたくさんいるので、自分だけがつらいとは思わなかったのではないかな、と。残された本などを見ても、 蔦重は「じゃあみんなで何とか幸せになろう」と、ポジティブに生きていった人 だと想像しました。

――蔦重を演じる横浜流星さんに期待されている点は?

森下さん:横浜さんは、内に熱を込めた、熱のこもったキャラクターの役が多かった気がするので、このドラマでは明るくパワフルな彼の芝居を見られるのが楽しみです。

――視聴者には、蔦重からどんなことが伝わればいいとお考えですか?

森下さん:今の日本はあまり元気がない状態で、格差もどんどん開いている。でも、そこで膝を抱え込んでいても、人を責めても変わらない。困難にぶつかりながらも隙を見つけてすり抜け羽ばたいた蔦重のように、どこかにきっとチャンスはあるよ、と伝えたいです。 「蔦重、うまくやれ!生き抜いて!」 と思いながら書いています。

――江戸城にいる政治家たちは、どんなふうに描こうとされていますか?

森下さん:例えば田沼意次は足軽から成り上がって生き抜いてきた人なので、もうひとりの蔦重ともいえます。当時の経済システムが米主体から貨幣に変わるなかで、意次には政(まつりごと)に対する強い意欲やビジョンがあったのだと思います。結局は失敗という評価になるのでしょうが、彼がもがいた軌跡は描きたいです。

――松平定信はいかがですか。出版弾圧はどう描きたいですか?

森下さん:そこは複雑で、定信個人としては黄表紙が大好きで自分でも書いているくらいなのです。でも、政治的部分では、彼はやらなければならないと思ったんではないでしょうかね。そこは話としてはとてもおもしろいところだと思います。

――平賀源内はいかがですか?

森下さん:源内は、生まれる時代が早すぎたのかな。源内の書いている文章を見ると、中二男子みたいな感じで毒を吐いているのですが(笑)、本質論はしっかりしているし、本当に賢くて同時に大馬鹿者で大好きです。

――黄表紙のお話も出ましたが、江戸のエンタメをどう伝えたいですか?

森下さん:私自身、この企画をはじめるまでまったく黄表紙は知らなかったのですが、ナンセンスでシュールで、すごくおもしろい。全部紹介するわけにはいかないのですが、できる限り伝えたいですし、これをきっかけに興味を持つ方がひとりでも出ればいいなと思いながら書いています。

――特にお好きな作品はありますか?

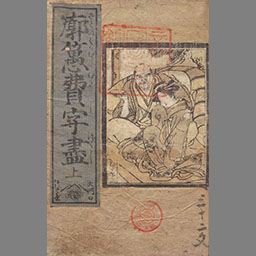

森下さん: 『廓ばかむら費字尽(さとのばかむらむだじづくし)』 で、こんな本が日本にあったんだと感動しました。ドラマでも出てくるので、ぜひ注目していただきたいです。

――黄表紙は、現代の人に伝えるのが難しそうなイメージもあります。

森下さん:できるだけわかりやすく伝えたいのですが、考証の先生方に「黄表紙は読むものではなく見るもの」と教えていただいたので、絵解きもしなければならない。大変ですが、出てくる名作については最低限のストーリーくらいは何とか説明したいです。

――ドラマ後半に出てくる写楽について、楽しみにしている視聴者も多いと思います。どんなふうに描きたいですか?

森下さん:私は写楽が誰かということよりも、なぜ蔦重が写楽をプロデュースしたのかという部分に興味があります。写楽の売り出し方に不可解なところがたくさんあり、なぜあまり売れない絵を出し続けたのか、蔦重は何を考えていたのか、まだ整理ができていなくて。プロデューサー蔦重が何を狙っていたのか、そこに最大の謎を持っていきたいと思っています。

――大河ドラマは歴史劇ですが、エンタメとして描きたいですか?

森下さん:大前提としてテレビドラマはエンタメですから。歴史の流れは抑えつつも、何とかエンタメとして成立させたいですね。以前、「おんな城主 直虎」のときに、何をもって大河ドラマというのかNHKの方に聞いたら、「祭り」だと。スターをキャスティングして祭りのように派手にやるのが大河の原点ということなので、「祭り」の心意気を大切に描いていきたいと思ってます。

*

脚本家・森下佳子

「蔦重が育ち愛着も持っていただろう吉原は、今の価値観からするとさまざまな意見が出る場所です。でも、その『非』について語り尽くされた今も、似た状況を全くなくせていないのが私たちの現実。ならば、是非論に軸足を置きすぎず、過剰な否定も肯定もしない、そこに生きた人を見守るのがこのドラマの取れるスタンスかな、と。見守ることで見えてくる人や社会のどうしようもなさ。その中で、皆何を考えどう生きたか。そんな事も少し伝わればいいと思っています」

蔦屋重三郎は、浮世絵師の葛飾北斎や喜多川歌麿、戯作者の山東京伝や曲亭馬琴(滝沢馬琴)、十返舎一九らを世に送り出した「江戸のメディア王」。出版業で成功した人物として認識している方が多いでしょう。

私は彼のそのサクセスストーリーよりも、彼がまわりを巻き込みながら人々を豊かにしていく人間性を大切に描いていきたいなと思いました。彼のお墓に「陶朱公のように生きた」と刻まれていたことがそのきっかけ。陶朱公というのは『史記』に登場するほど有名な中国の政治家・軍人で、のちに商人となって移り住んだ土地に富をもたらしていったという伝説の人物・范蠡(はんれい)のこと。つまり、蔦重はビジネスで成功を収めただけでなく、陶朱公のようにまわりの人を豊かにした人だと残されているのです。

もうひとつ、彼が育てた江戸のベストセラー作家のひとりである滝沢馬琴が「蔦重はとにかく人に好かれて、それでやってこられた」というような言葉を残していました。滝沢馬琴ってかなり性格が悪いらしく、そんな男にこうも言わせた蔦重は相当の吸引力があり好かれた、まさに人に囲まれて生きた人だったと思います。

蔦重は貧しい生まれで親もいなくなり、二十歳ごろまで厳しい境遇のなか吉原で生きているんです。過酷な境遇を生きてきた人を描くときに「復讐心」を原動力に突き進む人物像につながりがちですが、親がいなくなった蔦重の場合は吉原の人たちに活(い)かしてもらったという気持ちがあるのではと思いました。親に売られた女郎たちを見て「自分だけがつらいわけではない」と支えられた。さらには、そういう女性たちがいる吉原のおかげで、自分は食えて生かせてもらっている。生まれつき人を恨まないタチかもしれないけれど、そうはせず、周りの人のために行動する人物として描くことにしました。

演じる横浜流星さんはこれまで思いを内に秘めるような役が多かったと思いますが、「べらぼう」ではまた違ったキャラクターに挑戦していただきました。面白くてパワフルで、目が吸い付けられるような蔦重を私も楽しみにしています。

そんな蔦重を育んだ吉原を描くにあたっては良いところも悪いところも、そこにいる 登場人物一人一人が「人」なのだということを忘れてはいけない そこに生きた人たちにどういう選択が許されていて、どう生きたのか。光と影の両方を大事に描いていきたい ですね。

江戸時代の後期は、長く続いていた武家社会に商人が台頭してくるようになり、武家が権威にあぐらをかいているわけにはいかなくなりました。

政治的な面での重要人物でもある田沼意次は、そんなふうに世の中が変動していくなかで成り上がった人。私の中では、もう一人の蔦重のような存在です。すごく政が好きで世の中をこうしたいというビジョンがあったんじゃないかと思います。現代に通じるところも多いので、彼がもがいた痕跡は成功も失敗も描いていきたいですね。

「べらぼう」で描く江戸中期は泰平の世。争いといえば、お金や見栄(みえ)、承認欲求の戦いだという気がします。同時に災害が多かった時代でもあり、まさに現代の私たちが体験していることと全く同じですよね。

格差が埋められなかったり、頭打ちといわれていたりと日本人の元気がない現代。

社会のせいにしたいところではあるけれど、ただただ膝をかかえていたり、人を責めたりしていても誰かが助けてくれることって、現実的にはあまりない。

若いころの蔦重は豊かなアイデアで人々が求めるコンテンツを生み出すだけでなく、しきたりや慣習だらけの社会のなかで、それをどう世に広めるかを必死に考えていました。

だから 蔦重には「すり抜けろ、生き抜け」という思いが強い ですね。どこに隙間があって、どうやれば思いを通すことができるのか。現代の我々も同じでアイデアとノウハウのどちらも必要というか、物事が達成されるためにはその両面が必要なんだと思います。

――江戸時代中期を描く楽しさは、どんなところにありますか?

森下さん:戦国時代ではなく太平な世に出てくるのは、金・見栄・承認欲求の戦で、現代と変わらない状態だと思います。同時に、当時は噴火など自然災害も多く、冷夏で米ができない異常気象が続き、それも私たちは体験しています。そんな中で人間のすることはどの時代も変わらない。おもしろいなぁって感じます。

――ドラマ10「大奥」(原作:よしながふみ)の脚本も担当されましたが、参考になる部分はありましたか?

――大奥でも、蔦重が生まれ育った吉原でも、女性が働く点では同じです。今回、吉原を描く際に大切にされていることはありますか?

森下さん:今の価値観からすると、大奥も吉原もどうかという意見もあると思いますが、実際に存在していたものなので、できるだけ光も影の部分も描きたい。吉原では、そこで働く人も訪れる人も皆人である、という点を忘れないようにしています。

――蔦重のキャラクターはどんなふうにつくられていますか?

森下さん:蔦重について、滝沢馬琴が「 教養はなかったが、人に好かれていたのでやっていけた 」という趣旨のことを書き残しています。あまり性格がよくないと言われている馬琴でさえ、蔦重を評価している。それほどの吸引力があり、人に好かれる人物だったという点を大事にして描いています。

森下さん:貧しく踏みつけにされた人は復讐心をもつ、という描き方もあったと思います。でも、彼は吉原の大人にひどく扱われながらも食べさせてもらっています。また、周りには親に売られてきた女郎もたくさんいるので、自分だけがつらいとは思わなかったのではないかな、と。残された本などを見ても、 蔦重は「じゃあみんなで何とか幸せになろう」と、ポジティブに生きていった人 だと想像しました。

――蔦重を演じる横浜流星さんに期待されている点は?

森下さん:横浜さんは、内に熱を込めた、熱のこもったキャラクターの役が多かった気がするので、このドラマでは明るくパワフルな彼の芝居を見られるのが楽しみです。

――視聴者には、蔦重からどんなことが伝わればいいとお考えですか?

森下さん:今の日本はあまり元気がない状態で、格差もどんどん開いている。でも、そこで膝を抱え込んでいても、人を責めても変わらない。困難にぶつかりながらも隙を見つけてすり抜け羽ばたいた蔦重のように、どこかにきっとチャンスはあるよ、と伝えたいです。 「蔦重、うまくやれ!生き抜いて!」 と思いながら書いています。

――江戸城にいる政治家たちは、どんなふうに描こうとされていますか?

森下さん:例えば田沼意次は足軽から成り上がって生き抜いてきた人なので、もうひとりの蔦重ともいえます。当時の経済システムが米主体から貨幣に変わるなかで、意次には政(まつりごと)に対する強い意欲やビジョンがあったのだと思います。結局は失敗という評価になるのでしょうが、彼がもがいた軌跡は描きたいです。

――松平定信はいかがですか。出版弾圧はどう描きたいですか?

森下さん:そこは複雑で、定信個人としては黄表紙が大好きで自分でも書いているくらいなのです。でも、政治的部分では、彼はやらなければならないと思ったんではないでしょうかね。そこは話としてはとてもおもしろいところだと思います。

――平賀源内はいかがですか?

森下さん:源内は、生まれる時代が早すぎたのかな。源内の書いている文章を見ると、中二男子みたいな感じで毒を吐いているのですが(笑)、本質論はしっかりしているし、本当に賢くて同時に大馬鹿者で大好きです。

――黄表紙のお話も出ましたが、江戸のエンタメをどう伝えたいですか?

森下さん:私自身、この企画をはじめるまでまったく黄表紙は知らなかったのですが、ナンセンスでシュールで、すごくおもしろい。全部紹介するわけにはいかないのですが、できる限り伝えたいですし、これをきっかけに興味を持つ方がひとりでも出ればいいなと思いながら書いています。

――特にお好きな作品はありますか?

森下さん: 『廓ばかむら費字尽(さとのばかむらむだじづくし)』 で、こんな本が日本にあったんだと感動しました。ドラマでも出てくるので、ぜひ注目していただきたいです。

――黄表紙は、現代の人に伝えるのが難しそうなイメージもあります。

森下さん:できるだけわかりやすく伝えたいのですが、考証の先生方に「黄表紙は読むものではなく見るもの」と教えていただいたので、絵解きもしなければならない。大変ですが、出てくる名作については最低限のストーリーくらいは何とか説明したいです。

――ドラマ後半に出てくる写楽について、楽しみにしている視聴者も多いと思います。どんなふうに描きたいですか?

森下さん:私は写楽が誰かということよりも、なぜ蔦重が写楽をプロデュースしたのかという部分に興味があります。写楽の売り出し方に不可解なところがたくさんあり、なぜあまり売れない絵を出し続けたのか、蔦重は何を考えていたのか、まだ整理ができていなくて。プロデューサー蔦重が何を狙っていたのか、そこに最大の謎を持っていきたいと思っています。

――大河ドラマは歴史劇ですが、エンタメとして描きたいですか?

森下さん:大前提としてテレビドラマはエンタメですから。歴史の流れは抑えつつも、何とかエンタメとして成立させたいですね。以前、「おんな城主 直虎」のときに、何をもって大河ドラマというのかNHKの方に聞いたら、「祭り」だと。スターをキャスティングして祭りのように派手にやるのが大河の原点ということなので、「祭り」の心意気を大切に描いていきたいと思ってます。

*

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2025.02.23 14:00:49

[べらぼー] カテゴリの最新記事

-

「べらぼう」歌麿の妻に“異変” 疱瘡??? 2025.09.28

-

べらぼう(理不尽)な退場 2025.08.18

-

細川宗孝の場合 2025.08.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.