PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(209)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(554)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(297)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(204)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(12)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 坐禅

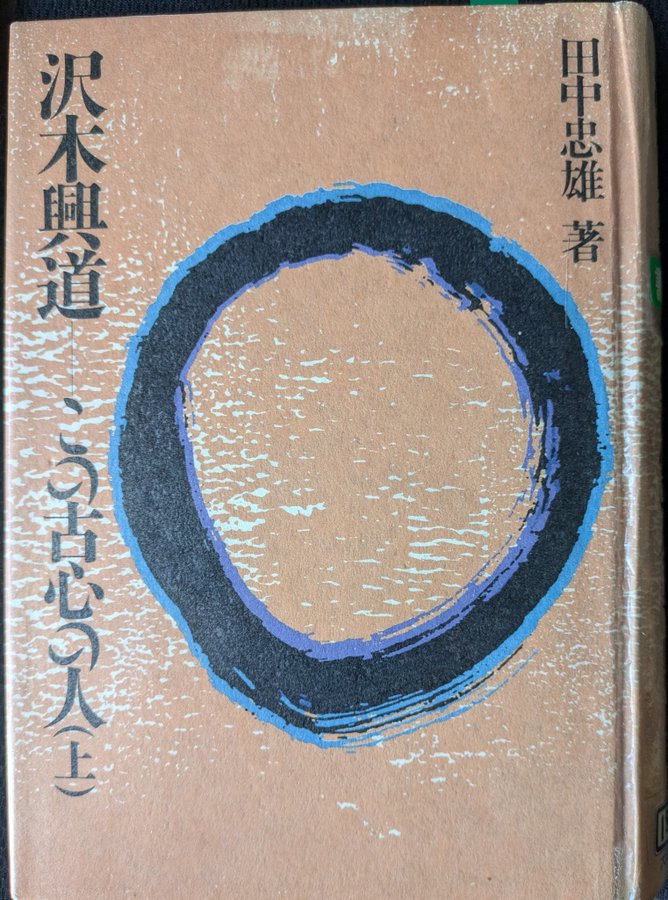

p.88-91

竜雲寺の坊主は朝寝はするし鉄眼、鉄眼とこきつかった。

その鉄眼は、朝は一人で早朝起きて坐禅し、朝課のお経をよんだ。

なまくら坊主たちはそれが目障りで難癖をつけて追い払った

明治29年11月、永平寺に舞い戻った鉄眼は福井県丸岡町の長昌庵に身を寄せた。

この庵の留守居の坊さんは生臭坊主で得体のしれない女を引き入れ、酒をのんで、

鉄眼をさんざん嘲り罵った。

鉄眼はついに坊主を部屋から引きずり出し、雪の中に投げつけ、さんざん殴って、寺を飛び出した。

鉄眼は、九州天草出身の山本興雲に坊さんになりたいという思いを語った。

興雲は天草に行ったらどうだと言った。

「おれの師匠は沢田興法といって、天草の宗心寺の住職だ。

偉い和尚で最近(明治28年)曹洞宗の管長となった森田悟由さま*とは、おいこらの仲間じゃ。

おれが頼めば必ず正式の坊主にしてくださる。天草にいけ。

永平寺で男衆を勤めて、ぐずぐずしても、なんにもなら」

鉄眼は明治29年正月天草へ向かった。

*森田 悟由(もりた ごゆう、俗名:常次郎、天保5年1月1日(1834年2月9日) - 大正4年(1915年)2月9日)は、日本の曹洞宗の僧侶。永平寺64世貫首。曹洞宗5代管長(性海慈舩禅師)。号は大休。

天保5年(1834年)、尾張国知多郡大谷村(現、常滑市)の森田家の次男に生まれる。天保11年(1840年)、名古屋の大光院で出家。嘉永4年(1851年)に、師僧に従って武蔵国大泉寺に移動、吉祥寺旃檀林に通う。

安政3年(1856年)から諸嶽奕堂に師事し、翌年に奕堂と共に天徳院に移動する。万延元年(1860年)に陽仙院の兄弟子天瑞白龍の後を継ぎ、龍徳寺の住職になる。

明治3年(1870年)に奕堂が總持寺貫首になったのに従って總持寺に入り、明治8年(1875年)、天徳院住職となる。明治11年(1878年)に永平寺単頭・總持寺西堂となり、明治25年(1892年)に貫首、明治27年(1894年)に管長になる。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2025.02.27 07:00:14

[坐禅] カテゴリの最新記事

-

「禅談」修証一如 その8 2025.11.19

-

「禅談」修証一如 その7 2025.11.18

-

「禅談」普勧坐禅儀抄話その6 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.