2014年03月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

犬と

父が逝ってから10日め、近所のノゾミさんと行き会った。 このひとに父のはなしを聞いてもらわなければ、と思った。 「夕方の散歩は、これから?」 と訊く。 「ちょっとこれ(買いものの袋)を片づけたら、行こうと思う」 と云うので、それなら、きょうはわたしも行きたい、聞いてもらいたいこともあるから、と頼む。 「じゃ、4時半に」 この家に引っ越してきてから半年が過ぎたころ、ノゾミさんと大きな犬と一緒の散歩に連れて行ってもらった。どうしてそうしたいと思ったのだったか、また、どういうふうにそれが実現したのだったか、おぼえていない。ただ、ノゾミさんにも大きな犬のサンにも、わたしは用事があるのだという気がして、機会を待っていたような気がする。サンはベルギー産の大型犬(ベルジアン・シェパード・ドッグ)で、ハンサムと思ったが雌犬だった。 「サンは女の子だったんだね」 ノゾミさんはわたしより3歳ほど年上だが、長く女子サッカーチームに属するサッカー選手でもあるから、びゅんと背筋をのばして颯爽(さっそう)と歩く。運動、とくにサッカーで使い過ぎた膝が痛いとのことだが、長い足がすっと前へ前へ出る。わたしは自分が歩くのが早いほうだと思ってきたし、どこも痛くないのだが、心していないと、遅れをとる。 散歩の速度を決めているサンに、遅れないようにわたしも足を前へ前へ。 午後4時半を前に家を出て、路地でノゾミさんとサンがやってくるのを待つ。二女に背負い鞄を借りて、両手を空けておく。いつかわたしがサンの手綱を持てるときがめぐってくるかもしれないし、そうでなくても散歩に必要な道具の入った提げ袋は持ちたいと思って。 サンの吠える声だ。 いい声。ときどき、家にいても吠え声が「ワンワン」(ほんとうはこんな音ではないのだが)と聞こえてくる。すると、いい気持ちになって、サンが何を云っているのかと考える。たまに自分が呼ばれているような気分で、「サン、サン」と吠え返してみる。 あまりひとのいない路地や千川上水沿いを行く。サンは家では排泄をせず、散歩の途中、場所を選んで排泄する。 「あ、止まった」 排泄の意味がじかに伝わってきて、わけもなく感動する。出た出た、よかった、と思うのである。 歩きはじめて10分たったところで、「じつは先週、父が逝ったの」と告げる。 「そうだったの」とノゾミさんは云い、父が大往生であったことを伝えると、また「そうだったの」と云った。 これでよし。このひとには伝わった。 目を上げると、桜並木だった。花の準備をすすめるほの赤い枝が、空に網の目模様をつくっている。足元には無数のホトケノザ。春の斉唱(せいしょう)がはじまっている。 わたしたちはその日、2時間歩いて帰ってきた。 人間は罪深いが、まだこうして動物の仲間とともに在ることができる。つくづくとありがたく、サンに大きく手を振る。 「またねー」 帰宅してふと、『犬が星見た ロシア旅行』(武田百合子/中公文庫)を思いだしたて、本棚からとり出す。作家の武田泰淳が妻・百合子を「やい、ポチ」とおもしろがって呼んだことから、武田百合子はそれをみずからの旅行記のタイトルにしてしまう。そんな恐るべき感性世界に生まれた本である。 旅のはじまりのこの夫婦のやりとりをうつしておくとしよう。 「百合子、面白いか、嬉しいか」 「面白くも嬉しくもまだない。だんだん嬉しくなると思う」 そう云えば、わたしの側から父に紹介した唯一の著者が武田百合子だった。『富士日記』(上中下巻/中公文庫)と『犬が星見た』、それに『日日雑記』(中公文庫)の5冊だった。父は富士山が大好きで、富士山麓に小さな山小屋をつくり、春、夏、秋によく通いました。山小屋は、『富士日記』に登場する武田泰淳・百合子夫妻の山小屋にほど近い場所にあります。父が描いた富士山。

2014/03/25

コメント(33)

-

父の寝台

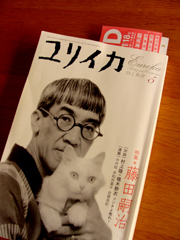

父逝く。 ごく縮めて記すなら、このような最期(さいご)だった。 3月12日、昼過ぎ。 近所の中華料理店にひとりで出かける。 めあては老酒(ラオチュウ)と餃子である。母を誘ったが、母は「餃子はけっこう」と云って留守番宣言をす。 老酒をひと口飲み、餃子をひとつ食べたところで倒れる。 持病の大動脈瘤が破裂、急性貧血で眠るがごとき死だった。 いろいろなことがあって(検死とか)、父は家にもどらなかった。 弟が父に会いに行き、わたしは実家に母と残る。 「あなたは、おとうちゃまのベッドで寝なさい」 夜になり、母が何を思ってかこう云ったので、その通りにする。父の寝台には、父の匂いが染みこんでいた。思えば……、子どものころからこの日まで、父の寝台にもぐりこんだことなどなかった。枕に頭をのせ、横を見ると小机に雑誌「ユリイカ」がのっている。2006年の藤田嗣治(ふじたつぐはる*)特集号だった。美術の愛好家で、みずからも日曜画家であった父は、昔から藤田嗣治の作品をこよなく愛したのだった。あらためて、藤田を研究していたのだろうか。 雑誌には2008年11月−2009年1月開催の「没後40年レオナール・フジタ展」(上野の森美術館)のチケットの半券と、新聞切り抜き2点、それに「大分麦焼酎」の領収証(2013年)がはさんであった。新聞の切り抜きは、どちらも長きにわたり愛読していた毎日新聞のもので、ひとつは藤田嗣治の大作修復を総指揮したフランス・エソンヌ県のアン・ル・ディベルデル・フジタコレクション担当学芸員のはなし(2008年)。ひとつは「ユリイカ」編集長による編集余話(2006年)で、「『ユリイカ』は、ギリシャ語で『我発見せり』という意味」というところに赤い線が引いてある。 切り抜きはそれぞれ、「没後40年レオナール・フジタ展」と、藤田を特集した「ユリイカ」に関連しているものと思われる。なんだかたのしくなってきて、わたしは電灯のひかりをたよりに、夜更けまで雑誌と切り抜きを読んだのだ。 父が、父らしく逝ったことがわたしのこころを明るくしていた。同時に、わたしのなかに、父から受け継いだものがたくさん生きて蠢(うごめ)いているのを感じることができた。それにそれに、寝台から見渡せる父の書棚にならぶ膨大な書物は、わたしを今後、あたらしい世界に導くだろう。 この世とあの世に隔てられはしたが、不思議だ、父とのあいだが縮まった。 次ぐ日、弟のお嫁のしげちゃんと、わたしの長女が、「おとうちゃまが夜いらしたような気がする」「わたしのところにも、おじいちゃまが来たよ」と話し合っていた。 「ふんちゃんのところは?」「お母さんのところへ会いに来た?」としげちゃんと長女が同時に訊く。 「わたしのところ? 来なかったよ。しげちゃんたちのところに向かうとき、『どうしておまえが、ぼくの寝台で寝てるんだ?』と顔をしかめてわたしの上空を通過したかもしれないな」* 藤田嗣治(レオナール・フジタ)1886−1968 東京都出身の画家・彫刻家。1913年(26歳)パリに渡る。モンパルナスの裏通りの同じアパートには、イタリアからやってきたモディリアニがいた。パリの寵児となるも、日本画壇は藤田に冷淡だった。さらに戦争中、戦争画を描いたことを戦後画壇に責任追及され日本との亀裂が決定的なものとなる。藤田の業績が日本において真の意味で見直されたのは、近年と云ってよいように思う(山本記)。父は満90歳で逝きました。父とは顔を合わせると本のはなしをし、展覧会に行き(連れて行ってもらい)、大人になってからはたくさん酒を飲みました。これからは、読むたび、鑑るたび、飲むたび、父がやってくるでしょうね。それを考えると、おもしろく読み、自分勝手に鑑賞し(ひとに合わせたりせず鑑賞するのが約束でした)、愉快に飲まなければならないなあ……。

2014/03/17

コメント(45)

-

ことしのひいな(雛)

3月3日の朝だった。母から電話がかかる。あー。 ——まずい、まずい。 「ま・ず・い」が、胸のなかに響く。谺(こだま)する。 「お、おはよう、ございます」 と云うなり、わたしは「ほんとに、ごめんなさい」をくり返していた。 何が「ま・ず・い」かと云ったら、ひな人形のことである。ことし、実家のひな人形を、わたしは飾りに行かなかった。節分の翌日から、ときどき、「行かなくちゃ」と思った。思っては忘れ、忘れては思いだし……、結局、忘れた。忘れることに、した、のかな。 年老いた母とわたしは、あと幾度ともにひな人形を飾ることができるだろうかという、儚(はかな)いお互いである、今生では。それは想像に過ぎないが……。 想像に過ぎないにしても、母とふたりで、密(ひそ)やかに守ってきたひな人形のことを、忘れていいはずはなかった。 「ほんとに、ごめんなさい」 「ほんとに、ごめんなさい」 受話器の向こうから母の声が聞こえる。「ほんとに……」とまた云おうとするわたしの耳に聞こえてくる母の声は、さびし気なものではなく、むしろ……、むしろ得意げなのだった。 「あなたが忙しいのはわかってたから、ことしは、お内裏さまだけピアノの上に飾ったのよ。片づけるのも、あわてることないからさ、ゆっくり見にきてね。ばいばい」 電話が切れたあと、ゆっくりたどり直してわかったのは、つぎの事実であった。 当てにならぬ娘など待たず、七段飾りの(段段の組み立ては、とくに手がかかる)ひな人形のお内裏さまだけを、木箱から出して飾ったのだ。 へへん。そうだ、母(85歳)にしたら、父(90歳)にしたら、「へへん」というほどの出来事だ。 しかしなんという快挙。 勝手ながら、讃えるべき出来事である。 3月4日の朝だった。 長女からメールが届いた。 写真つきのメールで、それを開くと、おいしそうなご馳走がならんでいた。・五目寿司。・きゃべつと舞茸の汁もの。・菜ものと油揚げの煮浸し。・れんこん、にんじん、ごぼうのきんぴら。・新玉ねぎのサラダ。・トマトとモッツァレラチーズのサラダ。・生ハム。友人たちとのたのしいひな祭りであったらしい。 「あらためて、お雛さま、飾りに来てくれてありがとう*。最初、お内裏さまは怒ってるような顔をしていたのだけど、つぎの日見たら少し穏やかになってました。しょうがないからここにいるか、って感じでしょうか。とりあえず、そんなひな祭りでした。ありがとう」* 三女が長女の家にお雛さまを届け、飾ってくれた。ゼリーのことですが……。最近わかったことがあります。ゼリーをうちでもっともたくさん食べていたのは長女だったという事実です。ゼリーをこしらえても、長女が独立したいま、かつてのようには「びゅんびゅん」なくならないのです。気がつくと、わたしは持ち運びに具合のいい容器を10個(写真左)をもとめていました(写真右は耐熱ガラス製)。届ける当てもないのに、きょうも、持ち運びゼリーを5個つくっていました。あはは。

2014/03/11

コメント(23)

-

いつものやり方を少し変える

前回、友人の有り様(よう)を「変態」、「変態」と書いていたら、すっかり変態づいてしまった。何を見るにも、「変態」を想像する。すれ違う散歩の犬さんに「変態は?」と訊いて吠えられる。 われながら頓狂(とんきょう)なことである。これはきっと、わたし自身の「変態願望」である。 ひとは願望を持つだけで、そこへ近づくもののようだ。 願望を持つだけでそこへ近づくものだとすると、願望の持ち方には気をつけないといけないことになる。そこで、わたしはしばし、「変態」に願望を持つことはどうだろうかと考える。 ……いいんじゃないかと思えた。 「変態願望」を持つことを支持したい。そう思った。 とは云え、とつぜんひと皮剥ける(脱皮である)わけはなく、また、あたらしい手足が生えてくるわけではない。 つまらないなあ……。 ヘビやカエルの向こうを張って、これまでのわが変態を省みるうち、そんな時期には、がらりとあたりの風景が変わることがあったのに思い当たった。気がつくとまわりの人間関係が変わっていたとか、仕事の内容が変化していたとか。みずからの「変態願望」は支持したいが、大がかりな変化を受け入れる覚悟はあるのかと問われたら、威勢よく「ありますとも」とは答えにくい、いま。 「ちょっとならありますとも」、「少しずつなら、かまわないです」というのが正直なところだ。 そういうわけなので、いつものやり方を少し変えることにしてみた。 遠まわりをして目的地まで行く。 甘いものを食べる。 ヒョウ柄の服を買う。 仕事の順番を変える。 夜道でスキップする。 やり方を少し変えるだけで、ふだんしないことをしてみることで、「変態」とまではゆかないものの、自分の殻を壊す練習ができたような。 庭の梅の、蕾。雨上がりの様子です。花の色は、薄紅。梅は褒められようとして咲くのでなく、「変態願望」なんかというおかしな考えも持たず、ただひたすらに咲くのです。

2014/03/04

コメント(35)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- クリスマスの飾りつけ キャンドルス…

- (2025-11-26 07:39:45)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- SS予約販売 31%OFF‼️リンガーハット …

- (2025-11-28 22:54:20)

-

-

-

- 収納・家具・インテリア情報

- ☆ハンモックチェア☆

- (2025-11-21 20:32:26)

-