2008年12月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

マンリョウと苔

スギゴケに囲まれて、真っ赤な実をつけたマンリョウ。スギゴケ効果というわけではないだろうが、みずみずしい。 みなさん、どうかよいお年をお迎えください。ブログ開始から、5年目に入っていますが、今年はこれでお終いです。

2008年12月31日

コメント(3)

-

苔には見えないスギゴケ

庭園のスギゴケは、寒空でも青々と育っていた。その鮮やかさを撮ろうとしてクローズアップしたら、とても苔に見えなくなった。大きさの尺度になる落ち葉がなかったら、「杉林」のようだというのは大げさかな?

2008年12月29日

コメント(2)

-

サザンカが香る

サザンカがふつうに香ると言われているかどうかははっきりしない。 「吉城園」で咲いている花はサザンカのみだったが、その木の下を潜るとき、ほのかな甘い香りに気づく。帰路に再度通ってみたが、やはり木の周りが香る。 他の木々が冬の寒さで静まりかえっているから、そしてまったく風がなかったことも加わって、こんなことが体感できたのだと思う。

2008年12月28日

コメント(0)

-

年の瀬に散り残るモミジ@奈良吉城園

このモミジの木は、杉の大木に挟まれてかろうじて生えていた。だが、それゆえに、寒さをのがれているようだった。 遠く離れた中空に午前の陽を浴びて、赤く浮かんでいた。

2008年12月27日

コメント(0)

-

群れる鹿たち@若草山

年末に若草山を訪れる物好きな人はゼロ。ただここに来てみたら、懐かしさを感じた。おそらく高校の修学旅行で訪れたのだろう。それ以来何十年?! ただ、こんな石段や立木はあったかな?さらには、フェンスを建てて「立入禁止」なんて考えられない。 群れる鹿たちも以来、何世代を重ねたのかな?

2008年12月26日

コメント(2)

-

花木、冬の演出

冬の花木だから花は着いていない。おそらくツツジだろうと思う。奈良市にて。

2008年12月25日

コメント(0)

-

ヒメリュウキンカが元気です

ヒメリュウキンカは昨シーズンから、ビオラを除いて、わが家の早春の花になった。昨シーズンは鉢植えだったのが、今は庭植になっている。 その影響なのか、他の理由なのか、この株は、葉の展開が早いような気がする。そろそろ蕾が上がってきそうな気配なので、2月下旬より前に黄色い花を着けそう。

2008年12月23日

コメント(2)

-

お菓子のような白いバラの花

写真の白バラを見ると、不思議なバラだと思うだろう。花びらが厚手で、皺や凸凹がある。精巧な砂糖菓子のようにも見える。 しかしこれは、本物の「アイスバーグ」という品種。温かい日射しや霜が降りるお天気が繰り返しした結果こうなった。意地悪するつもりはなかったけれど、室内に取り込んでもこのまま。名前のとおり、すっかり「凍りついて」いる。

2008年12月22日

コメント(0)

-

ムクゲの葉が落ちたらモズの早贄(はやにえ)

モズの早贄のことは小学生時代から知っていた。しかし、「保存食料」として木の高い場所に昆虫などを刺すと教わっていたので、まさかムクゲの葉に隠れて、地上数十センチの高さに早贄があるとは思わなかった。見つけたときにはちょっとショッキング。 モズが早贄を作る理由は、今もはっきりしないとか。このバッタも食べられた形跡がない。そのため形がまったく崩れておらず、それが残酷さを強調する。

2008年12月21日

コメント(4)

-

ロウバイの枯れ果てた果実

そろそろロウバイの開花が報じられる時季になった。だが、素人の仙人はロウバイに果実(蒴果)が成ることすら知らなかった。 今年は暖かいせいか、うちのロウバイの葉がなかなか落ちない。蕾はどうなっているのかと探るうちに、果実を発見することになった。ちなみにうちのロウバイは、植えてから3,4年の背の低い若木。 採った果実は袋の編み目が露出して、バスケットのよう。これでは種が飛び出せず、篭の「タネ」。篭を切り開いて見た種は、皺まであって、「ゴキブリの卵」そっくり。ドキッ!!しかし、ゴキブリではたとえが悪いので、普通は小豆です。種は右に4つ、左に1つ入っていた。 調べてみると、ロウバイの種は容易に発芽するとか。ゴミ箱に捨てたのを回収して、蒔いてみることにした。

2008年12月20日

コメント(2)

-

季節はずれのヒメツルニチニチソウの花

年を越さないうちにヒメツルニチニチソウが咲いてしまった。今春の例だと、3月下旬から5月にかけてが、花の最盛期だった。 咲くのは2,3輪だけれど、氷点下の日がたびたびでも、全体として日射しが暖かいためではなかろうか。 かくて師走にビオラとコラボになった。

2008年12月19日

コメント(0)

-

江戸天保井水@安芸西条・西條鶴醸造

きのうと同じ酒造に使う仕込み水のお話。「四日市冥加の水」の先に西條鶴醸造の「江戸天保井水」がある。天保の時代から続く井戸だという。地下22mに湧水点がある。 西条酒に使用される水の原点は、山陽線西条駅の裏に立つ龍王山にあるといわれ、近年は醸造会社が音頭を取って植林に努めている。またこの山は「憩いの森公園」でもある。 井水を汲む小学生の男の子。自分のためというより、家族の手伝いをしている姿をショットした。

2008年12月18日

コメント(4)

-

四日市冥加の水@安芸西条・白牡丹酒造

四日市というと、三重県の四日市市を連想しがちだが、こちらは旧山陽道にあった宿場町。現在は東広島市の中心に位置する。そして四日市の井戸の水を「冥加の水」と言ったという。冥加とは、「目には見えない神仏のお助けを戴くことができる」と言い伝えられてきた故事に由るものとか。1675年に創業の白牡丹酒造は、以来、この水を日本酒の仕込み水に使っている。 写真の「四日市冥加の水」は、旧山陽道に面して、白牡丹酒造の前に設けられており、山陽線・西条駅からごく近い。汲み取りや飲用は自由で、車にペットボトルをたくさん積んで訪れる人や試飲する観光客をよく見かける。

2008年12月17日

コメント(0)

-

デンドロビュームの花芽

デンドロビュームの花芽が顔を出している。記憶だと、例年よりずいぶん早い。とくに覚えはないけれど、室内が暖かいのだろうか。それとも今年は日射が多い? 例年であれば開花は4月上旬からだが、今シーズンは早いかもしれない。

2008年12月16日

コメント(2)

-

ミニカトレアの花芽?

ミニカトレアはもらい物でなく、この春自分で買ってきた(ブログはこちら)。名前はLc.サクラキャンディー。コチョウランに比べまったく経験がないので、とにかく枯れないように・・ 秋には1本の茎の先端、葉の横に「枯葉」のようなものがあるのに気づく。後で考えれば冷や汗ものだが、引っ張ってみた。切れなくてよかったですね。その後だんだん膨らんできて、中に蕾があるのかな?ということに。今後の楽しみである。

2008年12月14日

コメント(2)

-

コチョウランの花茎が伸びてきた

ひとから頂いたコチョウランが9株ある。株数は減り気味で、殖やすには至っていない。 ただ今年からは「放任主義」を止めて、もう少し面倒を見ることにした。紅、ピンク、白とあるうち、白が真っ先に花茎を伸ばしてきた。これを支柱に誘導する作業開始。やってみれば何でもないのだが、これだけでも大進歩である。

2008年12月13日

コメント(0)

-

葉の上の小さな「プリズム」たち

ここ二、三日は朝風が弱く、霧が立ちこめている。すると、できるのが水滴。 ハボタンの葉の上に並んだ無数の水滴には大小がある。小さいものは虫の卵にも見える。 だが、一方ではプリズムにもなっている。ただ白く光るだけでなく、あるもの青く、あるものはオレンジに色づいている。(上の写真でははっきりしないので、下に拡大写真をアップします)

2008年12月12日

コメント(6)

-

初冬にも咲くシロバナタンポポ

シロバナタンポポを追いかけ始めてから毎年、晩秋から正月まで、かれらは咲いている。厳冬期は休んで、春にまた咲く。こちらの気持ちを反映してか、冬前の花が美しい。 うちから近い場所として、2ヶ所のゾーンを知っている。今年は今まで写真を撮ってきた場所とは違う方へ出かけてみた。昨日は暖かかったから、期待どおり花開いていた。ただある場所ではみな背が低く、花が大きく見えた。

2008年12月11日

コメント(2)

-

黄色いアブチロン「ベラ」が咲いてます

今のアブチロンは室内にある。試した結果、当地の露地では越冬が難しいからだ。 一昨年の春、「ベラ・ミックス」の種を買って蒔いたものの、イエローだけが咲いて、1鉢が残っている。 開花期は7~9月との記載だったが、いっぱいの花を今も着けている。ネット情報によると、15℃あれば一年中咲くという。しかしわが室内は10℃を割るから、案外寒さに強いのかな?

2008年12月10日

コメント(0)

-

月下美人の葉を食べたか、蓑虫君

夏場は外にあった「月下美人」の鉢が、室内に取り込まれている。茶色くなった葉を切り落としたら、裏には小さな蓑虫がへばりついていた。どうもこいつがかじったらしく、葉のあちこちに「クレーター」(丸い凹み)が散らばる。そしてその破片らしいものが、「蓑」の材料にもなっている。 蓑虫君はいろいろ食べるのだろうか。そういえば、いつかコムラサキにいっぱいたかっているのを見た。

2008年12月09日

コメント(2)

-

「千日小坊」の舞い

うちの千日小坊は今、家の中にいる。半耐寒性だそうだが、今朝の最低気温がー4℃だから妥当なところ。 土の関係か、花を着けた枝がヒョウヒョウと伸びて、空中をさまよっている。それを捉えようとしたのが写真。あたかもスキャンしたような仕上がりになった。

2008年12月08日

コメント(4)

-

猩々緋(しょうじょうひ)のブルーベリー

ブルーベリーの木はゆっくりと紅葉し、最後には見事な猩々緋になる。この動的な色合いを捉えるには、スキャンより写真の方が優れていると思った。

2008年12月07日

コメント(0)

-

ヒメツルソバの紅葉・押し花風

寒いけれど雪の少ない土地柄。だが朝からひとしきり雪が舞って、まだらに積もった。 建物の陰に咲いていたヒメツルソバも、この寒気をきっかけにさらに枯れ込むかもしれない。 ヒメツルソバは気まぐれに、ところどころが美しく紅葉する。写真は押し花風なその姿。

2008年12月06日

コメント(2)

-

キレハラベンダー(デンタータ)も元気

今の露地で主役はもちろん、ビオラだが、きのうのスイートアリッサムの他に、キレハラベンダーが花を着けている。この植物はとても丈夫で、どの時季ともなく花が咲く。 ただこの時季にきれいだなと思わせるのは、やはり天候が暖かいのだろう。

2008年12月05日

コメント(0)

-

スイートアリッサムに暖かさを感じる

わがままに寒いと言ったり、暖冬だと言ったりしているけれど、平均すればやはり暖かいと思う。加えてうちの団地も戸数が増えて、寒風の当たりが弱くなっている気がする。 そんな印象を与えた筆頭は、このスイートアリッサム。適切な肥料などという要因もあるかもしれないが、ふっくらと咲き上がっている。

2008年12月04日

コメント(2)

-

コムラサキの果実とメタセコイアの落ち葉

生きた生物では題材が少ない時季。安いスキャナの可能性を探る試みを続けている。 今日はコムラサキの果実とメタセコイアの落ち葉の組み合わせ。ただし組み合わせに意味があるわけではない。 今回の試みでは、コムラサキの果実が潰れているのがよくない。思ったより軟らかく、カバーの重さに耐えかねている。防ぐには割り箸を挟む手もあるようだ。メタセコイアは葉の裏表がスキャンされているが、ハナモモのように色調に差を感じない。

2008年12月02日

コメント(0)

-

ハギの枝に生えた「菌類」

うちの落葉したハギは株元を残して切った。そのままでは長い枝を捨てられなので、根気よく切り刻んだ。その時気づいたたぶん、菌類の胞子嚢(袋)。小枝に沿って胞子嚢が並んでいる。これは生きた枝に寄生している「活物寄生」だろうか。 仙人のカメラではフォーカスしそうもないので、スキャンしてみた。黒い胞子嚢を支える「柄」は写らなかったけれど、何とか行列の面白さはわかる。これ以上は「実体顕微鏡」が必要ですね。

2008年12月01日

コメント(2)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 我が家のバラの開花

- 数日前草取りしたところに思ってもい…

- (2025-09-03 14:59:30)

-

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- パキポディウムを観察する.その3.サ…

- (2025-11-20 09:11:07)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

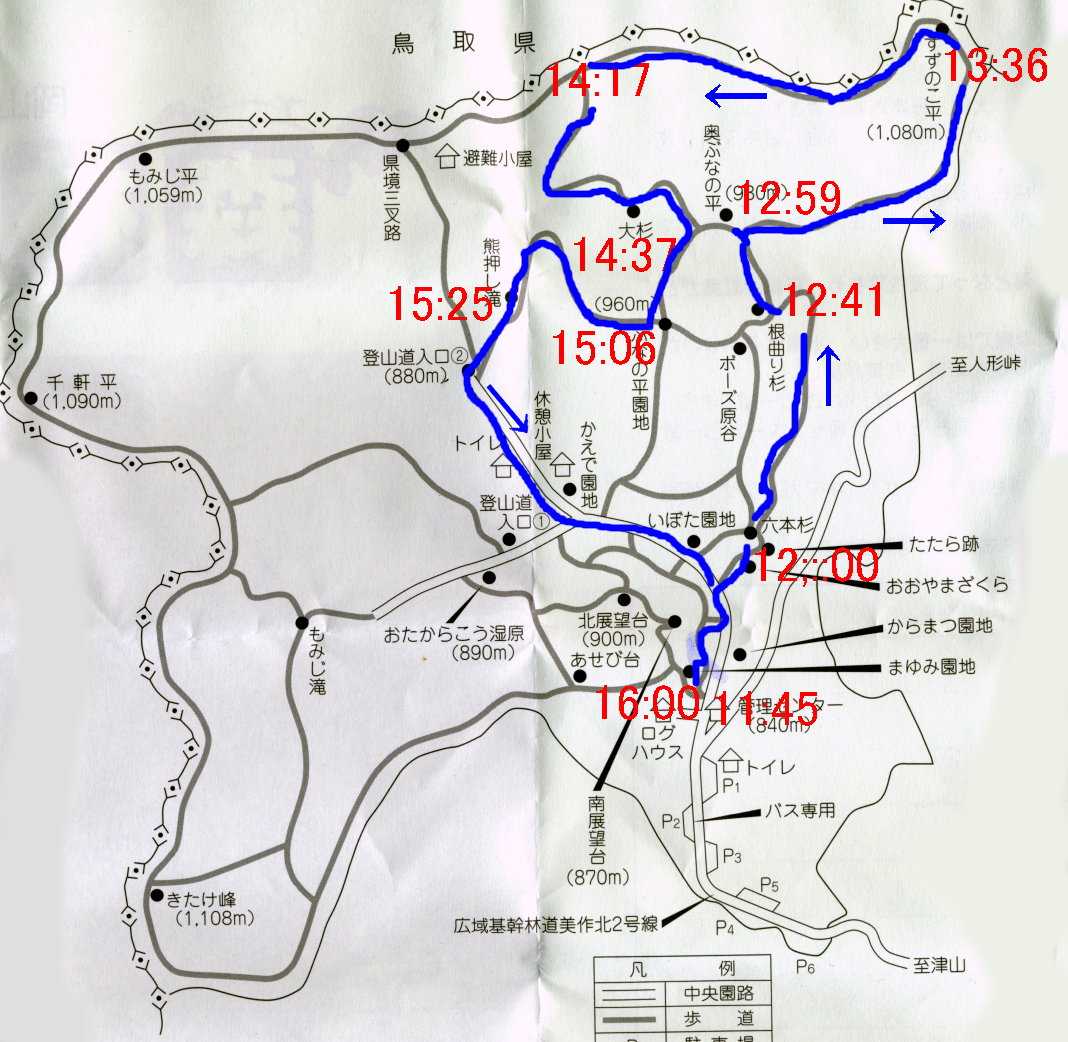

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-