2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

うれしい再会☆☆♪♪♪

今日私は楽譜を探しに行く用事があり、近くの楽譜屋さん(建物の続きが音楽教室になっている)へ行きました。着くと、音楽教室で子どものレッスンが行われれいる時間帯だったらしく、駐車場にはたくさんの車がとまっていました。 そうしてお店の中に入って楽譜を探していたら、レッスンを終えた子どもと父兄さんがたくさん出てきました。その中である一組の親子が講師さん(=そこの音楽教室の先生)と一緒に出てきました。私は”なにか楽譜に用事があって来たのだな~”と思いながら、その親子と講師さんのお顔を何の気なしにみてみると、なんとその講師さんは私がそこの音楽教室に通っていたときにお世話になった先生でした☆☆☆☆☆ そして、それだけでも驚いたのに、なんとその先生は私の顔をみてすぐに、”○○ちゃん?”と声をかけてくださり(←そしてその名前もあっている)、私もすぐにその先生に”○○先生ですか?”と申し上げ、約13年ぶりに再会できたのでした。 私はそこの音楽教室では、コースがすべておわる小学校6年生まで通っていて、当時からその先生のことはとてもとても好きで、大変お世話になった方でした。小学校6年生以来ですのでもう約13年も経っています。その間にたくさんの生徒さんをみてこられたでしょうに、すぐに私の顔をみて名前を覚えていてくださったことに、感動&驚きました。 風のうわさ(?)で、私がその後どうしているかは少しきいていたそうで、”ずっと会いたいと思っていたのよ”と言われました。私にとっても、本当に大変嬉しい再会☆☆そして感動しました。 ほんの数分間しかお話はできませんでしたが、とても大事な貴重な時間でした。(^^)♪♪ 自分がお世話になった先生が、何年も経った今でもがんばっていらっしゃる姿をみることができて、とても嬉しく、また励みにもなりました。 私もまた新たにがんばろう(^^)☆☆♪♪♪

2006.01.28

コメント(0)

-

”ゆっくり”はおイヤ?

みなさんは日々の練習を、いったいどのようになさっているでしょうか。わがブログをずっとお読みになってくださっている方々は、すでに私がいろいろと練習について必要な大切なことを書いているのを知っていることと思います。今回はこれまでに書いてきたことと重なる部分もありますが、少しあたらめて書かせていただきたいと思います。 みなさんの中で”速く”ばっかりでさらっている方、弾いている方はいらっしゃいませんか?? ”速く弾ければ弾けるほど、すごいし、とても良いことだ!!!”と思っている方は、いませんか? たしかに、速く弾くことはできないよりはできたほうが良いに決まっています。でも、大変多くの方が”なんちゃって”で弾いていらっしゃるように思います。大人の方の中でもそうですし、子どものなかにはとくに、”速く弾く”ことに燃えてしまう人がたくさんいます。たしかに、とても速いテンポで演奏するのを目にすると、なんだかとてもその人が”すばらしい”ように映るカモしれません。でも、果たしてそれで良いでしょうか??? 曲には、易しいものでも難しいものでも、必ず”演奏されるべきテンポ”というものが存在します。わりと速いテンポの表示があるにもかかわらず、わるい意味での”マイペース”で、表示のことなんてお構いなしに弾いていたり、反対にそれほど速いテンポの表示ではないのに、自分勝手にすごく速いテンポで弾いてしまうことは、絶対にあってはいけません!!!!! ですが、だれでも最初から”弾かれるべきテンポ”で演奏をできるわけではありません。ゆっくりなテンポのものでも速いテンポのものでも、「きちっと」弾くにはそれなりに練習が必要になります。 そのときにとてもとても大切なことは、絶対に最初の段階からメトロノームをかけて練習することです。それも、無理した目盛りではなく、〔少し心にゆとりが持てて、心がひとつもそわそわせずに、落ち着いて最初から最後まで止まらずにいけるテンポ〕に設定します。これは、ゆっくりな曲でもとても速い曲でも同じです。”演奏されるべきテンポ”に関係なく、まずは上記のような気持ちで弾けるテンポを自分でさがして、そのテンポにメトロノームをかけて練習します。 もし私たちが速いテンポのものを「速く」弾くときに、それが”なんちゃって”で弾けているとします。この場合、”なんちゃって”であっても速いテンポで弾くと、音と音との間隔(時間的な)が狭いので、ボロがあってもごまかせてしまいます。でも、一見”OK?"のように見えるその演奏も、ゆっくりなテンポで弾いてみると、がたがたと崩れ、「土台のない家」のようになってしまいます。 一見、素人目には”ちゃんと”弾けているようにみえる演奏でも、「本当」の意味できちんと弾けていないと、聴く人が聞けばすぐに見抜かれます。それに、”なんちゃって”で弾けている演奏というのは、弾いている本人もどこかしっくりいかず、どこか気持ちがわるい演奏になってしまいます。 みなさん、『歩けない人は、走れない』のです!!!!!すでに、わがブログの書庫「テンポ」のところでもお話ししてあることですが、絶対に”なんちゃって”のままで通してはいけません。 一度”なんちゃって”で弾けるようになってしまったものを、あとからメトロノームを使って修正をすることは、本当に並大抵の精神ではできないほど、本当に大変ですし辛いですし、根気のいることです。 なんでもかんでも速いテンポで弾くのが好きな方。。のです。なのです☆☆☆☆☆ この記事をお読みになった方のなかで、”耳が痛い・・・”という方は、けっして少なくないと思います。でも、気がついたら直すことです。 より良い練習をし、より短期間で効率よくきちんと弾けるようになると良いですね。これには、良い練習を「徹底的に」やることです。”中途半端”ですと、あとでまた同じような苦労を何度も何度もしなければならないことになってしまいます。 〔自分のわるいところがわかって、それを直すやり方が正しくて、なおかつその練習がやり足りる〕ーーーこれができたのに、まだそのことができないっということは、絶対にありえません。いつでも自分をなるべく客観的にみて、いつでも自分をチェックしながら練習ができると、より早い上達につながると私は思います。 みなさん、がんばりましょう♪♪♪(^^)/☆☆☆

2006.01.27

コメント(0)

-

おすすめ☆効果的なピアノ練習方法☆

わがブログではピアノを勉強していくにあたってとても大事なこと&必要なことを書かせていただいてきましたが、今回はそれらを復習しつつ、さらにオススメな方法を書かせていただきたいと思っております。 まず私が推奨しているピアノの練習方法は、1. 椅子にきちんと座り、いつでも正しい姿勢で弾く。2. 足の位置をきちんとした正しい場所に置く。(絶対に両足を前にビョーンと伸ばしてしまわない。)3. 手をバタバタと動かさない。4. 曲(練習曲も含む)を行うときは、必ずそれと”初めまして”のときからメトロノームを使って、片手ずつをゆとりをもったゆっくりな速さで、徹底的にさらう。5. 4番のゆとりをもったゆっくりなテンポがOKになったら、必ずメトロノームの目盛りを1ずつ上げていって、片手ずつのテンポを上げていく。(一気に上げないこと!!)6. ゆとりがでてきたら、カウントをしながら片手ずつをさらう(心の中ではなく、実際に口に出してカウントをすると効果的☆☆) さて、ここからがさらにお勧めな方法です。7.片手ずつの暗譜ができたら、今度は右手を弾きながら歌えるようにし、左手を弾きながら右手のメロディを歌っていきます。このとき、ドレミ~ではなく鼻歌のような感じでもかまいません。左手を弾きながら歌えるようになれば、自然と右手と合わせられます♪♪ *4,5,6,7は、絶対にメトロノームを使用しながら行うことをお勧めします。ここまで読んでくださったみなさんのなかには、これらの方法をすることがなんだかとても大変のように感じる方もいらっしゃると思いますが、これこそが一番の近道なのです!!! ーーーその理由は、例えば私の周りでピアノを習っている方をみてみると、”長い音符が出てくると、自分がどれだけ伸ばしているのかわからなくなってしまう”とか”メトロノームと一緒に弾くとぐちゃぐちゃになってしまう(=合わない)”などという方がいます。ですが、これらは”なんちゃって”で弾けるようになってから行うから、とてもとても大変なのだと私は思います。 ”長い音符が出てきたときに、どれだけの時間伸ばせばいいか?”ということは、弾くときにきちんと拍子をカウントをする☆ということができていれば、自然に正しくできることですし、”曲をある程度弾けるようになってからメトロノームであわせる”という方法をしてしまうと、すでに”なんちゃって”では弾けるようになってしまっていますので、そこからメトロノームであわせ修正していくことは至難の業ですし、よほどの精神力がなければできないと思います。(少なくとも、私にはできません) ではどうしたらよいでしょうか?---それは、曲でも練習曲でもまずそれと”初めまして”のときからメトロノームと一緒に片手ずつをさらうことです。大変多くの方がこれを大変がって&面倒くさがって、なさらないのですが、これをしないとあとで2倍3倍どころではなく、50倍100倍の苦しみが待っていると私は思います。 かく言う私も、メトロノームがとてもとてもとても嫌いであった時期がありました。なので、メトロノームを使用しない道を選ぶ方の気持ちはとてもよくわかります。そのころの私はメトロノームを弾くと、タイミングが全然合わなかったので、弾くとストレスを感じてしまい、やりたくありませんでした。 でも、メトロノームと合わせることができないまま曲や練習曲を行うと、ある程度は弾けるにしても、限界がきます!!! 「土台」「基礎」「下地」---つまり片手ずつをメトロノームを一緒にさらってある&片手ずつ暗譜できている☆☆☆ということが果たされていないと、先に進めませんし、仕上がりがどこかがたがたしたようになってしまいます。また、そういう方がたとえば誰かとアンサンブルをするとします。でもそういうとき、”なんちゃって”で弾くくせがついていますから、楽譜を読みまちがえたり、一緒にアンサンブルをする方にわかりずらい演奏をすることになってしまい、共倒れにもなりかねません。 やらなければならないことは、やっぱりやらなければならないのです☆☆☆☆(^^)/ 面倒臭がらずに、おとなしく(^^;きちんと行うことが、一番の近道ですし、自身にとっても弾きやすくなり、より良い演奏になるものです。 ご自身の演奏に、”どうもおかしいな~~。うまくいかないな~~”と思う点があるのなら、是非点検なさってみることをお勧めします。 わがピアノ教室の生徒さんには、ピアノ再開者の方がいらっしゃいます(←大人の方)。その方はまだ私のレッスンは3回ほどですが、すでにメトロノームがいかに大切で、最初からきちんとメトロノームを使用することが近道であるかを実感なさっていて、その通りに練習していらっしゃいます。(^^)とても嬉しいことです。 私もこれまで数々の痛い経験をし、それによって得たことがたくさんあります。メトロノームのこともその一つです。なので、みなさんのお気持ちはとてもとてもよくわかります。 私も現在、曲に取り組んでいます。暗譜が終わらない・・・。がんばらなくては☆☆☆P.S. わがブログ書庫「暗譜」のところをご覧いただくと、より良いと思います。m(__)m

2006.01.24

コメント(0)

-

いろいろな音楽とわたし☆♪♪

すこし前のお話になりますが、私は2005年の年末に大学時代からの友人とプラネタリウム(池袋サンシャイン)へ行きました。考えてみれば、私にとってプラネタリウムは小学生以来の体験でしたので、かなりの年数ぶり☆っということで、とてもとても久しぶりに行ってみました。 私が友人と見たのは”星と音楽の融合”(!??)というようなもので、星をみながら雅楽でおなじみの東儀秀樹(とうぎ・ひでき)さんの演奏する和楽器(笙など)の音色&天体解説がきけるっというものでした。 初めての経験でしたのでとても楽しみにしていました。星の色々なお話をきき、”ほほ~ぅ”と思ったと同時に、私にとって笙などの日本の楽器の音色を聴くことは初めてではありませんでしたが、これがまたとても心地よく、すっかりリラックスして友人と二人、眠くなってしまいました。(^^) 星をみながら、笙などの美しい音色を聴くことができ、とてもよい経験になりました。家でプラネタリウムはできないにしても、東儀さんが演奏するあの笙などの楽器の美しい音色を聴くことは十分にできる!!と思い、近頃は東儀さんのCDにひそかに注目しています。 リラックスといえば、私は以前家でひとりヨガをやっていた時期がありました。といっても、結構前のことですが、そのときにヨガに向いているCDというのを購入しました。(←2枚を購入) これらはヨガだけでなく瞑想にも使えるようなすごく静かな音楽です。 一つは、カマールという人の「イントゥー・サイレンス」というCD。もうひとつは、フランク・ローレンツェンという人の「バランス・オブ・ガイア」というCDです。 私はこの2枚のCDをヨガのサイトをみて、試聴して購入したのですが、別にヨガを行わなくても、ただ夜に寝付くときに聴くのに使っていたほうが多かったように思います。東儀さんのような音楽とはまたちがい、宇宙的な感じ(SFかなぁ・・・???)といったらよいでしょうか。なんだかそういう感じの気持ちのよい音楽でした。 それからもう一つ。私は大学2年生のときに、経緯はすっかり忘れてしまいましたが鈴木重子さんという人のCDを後輩から借りた(=勧めれて借りた)ことがありました。が、そのときの私には鈴木重子さんのそのCDの中の音楽はどうも大人っぽすぎて、”なんだかちがうなぁ・・・・”という感じでした。 しかし最近になって、久しぶりに聴いてみたところ、”おぉ~~☆なんだかいいじゃないかぁ~~☆☆”と思い、たった今も気に入って聴いています。ちょっとは私も成長したのかしら・・・!!???(^^; 私はあまりクラシックに限らず、好きなものはなんでも聴きます。気に入れば、好きになります。ただあまり質のわるいものや自分とかけ離れたような音楽は、好きにはなれないようです。 またこれからも自分の好みに合うような音楽に触れられたら良いな~☆☆☆と思っています♪♪♪

2006.01.21

コメント(0)

-

ポップス音楽とクラシック音楽のおはなし。

私はふつうはクラシック音楽を勉強&演奏しています。でもときにはポップスを演奏することもあります。もちろん100%のうち、99%はクラシックですが、ときにはポップスの曲を弾くこともあります。とくにもともとの曲がそもそもピアノ伴奏のもの(キロロや鬼束ちひろさんの曲などなどなど)ですと、自分で弾いても違和感がないので演奏することもあります。でもポップスを自分で演奏するたび、いつも思うことがあります。 それは、楽譜のアレンジについてのことです。クラシック音楽とはちがって、ポップスの場合は本当に様々なアレンジをしているバージョンの楽譜が出版されていて、使用する楽譜にももちろんよります。でも実際に演奏してみたとき、”なんでここはこんな和音(=コード,ハーモニー)にしたのだろう!!!ひねりすぎて変!!”ということがよくあります。そういうときは勝手に自分で変えてしまいますが、なんだか原曲ではこんな響き(=ハーモニー)ではなかったぞ~・・・”ということが、よくあります。 また、ポップスの場合はとくに色々な人が演奏しますので、初心者の方でも弾きやすいように音の数を少なくしている(=あまりアレンジを加えていない)バージョンもありますし、上級者用に多くのアレンジを入れているものもあります。でもここでもまた、アレンジを入れすぎて、何がなんだかわからなくなっているような版に遭遇することもあります。なので、正直私はクラシックの曲の場合はよ~~~~く楽譜を読みますが、ポップスの曲の場合は7割くらいの読みをします。つまり、楽譜に書かれているすべての曲を弾こうとせず、必要な細かいところだけを弾くようにしてます。もちろんそれも、曲にもよるのですが・・・。 ポップスもたまに弾くと”いいもんだな~♪”と思いますが、それでもそのあとにクラシックの曲を演奏しようとすると、なにか自分のなかで大きな段差があるのを感じます。もちろんクラシックにもポップスにも、どちらにもそれぞれのよさがあります。でも、なんだか大きな段差を感じてしまいます。私だけかなぁ・・・・。 クラシックの曲はJ.S.Bach(バッハ)の作品ともなれば、約300年も前の作品ということになります。今年(2006年)は、Mozart(モーツァルト) Yearと言われている年で、モーツァルト生誕250年にあたる年です。 *モーツァルトは1756年生まれです。(1791年没) 伝統と歴史の深さによるものなのか何なのか。。。理由はひと言ではいえないと思いますが、やっぱりクラシック音楽を弾くほうが大変ではありますが、より奥深いものを感じ&得られるような気が私はします。 いずれにしても、クラシックでもポップスでもご自身のやりたい曲を演奏することができたら、こんなに嬉しいことはないと思います。 何を演奏するにも、より良い演奏ができるよう努力したいですね。 私もがんばらなければ!!!まだ最初の暗譜がおわらない・・・・・。 おちついて、がんばろう~☆☆☆☆☆

2006.01.18

コメント(0)

-

ピアノと「趣味」のおはなし。

昔は、自分の趣味に「ピアノを弾くこと」を挙げていました。でもいつの頃からか私の趣味に、それを挙げてはいません。たしかにピアノを弾くことは好きではありますが、「趣味」とはちがうように思います。ここ数年の私の趣味は、読書・料理・アロマ・お香などです。 ピアノを弾く事に「好き」という言葉をあてるには、自分にはしっくりいかず、なにか違和感を感じます。私にとってピアノを弾くことは、「好き」とか「嫌い」とか、なにかそういう言葉では片付けられない、もっともっと深いものだと思います。 自分にとって「ピアノ」は、自分のなかの一部のように思います。(^^)自分のからだの一部のように、自分と一体化しているというような感じです。 ピアノとは一生付き合っていくと思います。”いくと思う”というか、「いく」のですが♪(^^) これからまたさらに勉強して、高め&深めていかなければ☆☆☆ がんばろう♪♪♪(^^)/

2006.01.16

コメント(0)

-

楽譜の中の書き込み ~あなたの楽譜ではいかがですか??~

みなさんの中には、”楽譜に音符がみえなくなるくらいに、先生からの注意書きがあればあるほど、熱心に勉強してあって、とてもよい”と思っていらっしゃる方がきっと少なくないのではないかと思います。たしかに、楽譜に音符が見えなくなるくらいにたくさん書き込んであると、”この人はとてもよく勉強している方なのかなぁ~”というふうに映るかもしれません。 しかし、みなさんちょっと待ってください!!!!! みなさんの楽譜をみるとき、たとえば先生にクレッシェンドのしるしを書き込まれるとします。でも、そこには先生が書くよりも先に、すでに印刷によってクレッシェンドは書き込まれていませんか?こういったことは、強弱記号やスラーやそのほかの様々な表記においても同じようにあるものです。 先生によって書き込まれた内容が印刷にもあったら、消しゴムで消していってみよう~☆とやってみると、おそらく93%以上がすでに印刷で書かれているのではないかと思います。 先生に印刷と同じことを書き込まれているということは、生徒さんご自身がそのことを果たせていない、やれていないために書かれているのです。書くのは「印刷」で十分だと思うのですが、いかがでしょうか。(もちろん、”書き込まなければならない場合”もあるのだとは思いますが・・・・・。) 私が今の師匠にレッスンを受けた曲の楽譜は、ほとんど何もかいてありません。チラッチラッといくつかは書いてあるものの、書いてあるといっても”日本語”が書いてあることはめったになく、書かれているのはマル印などの記号のようなものだけです。とてもきれいだと思います。でもこれで正しいのです。 音楽を創るなかでの微妙なニュアンスや細かいことなどなど、頭にインプットできるものはすべて楽譜には書き込まずに頭の中に書くのです☆☆ 楽譜に逐一書くというのは、よいことではありません。自分が”書きこんだ”ということで、もう安心してしまって、”やった気”になってしまう場合もたくさんあるからです。あるいは、自分で書いたその注意書きも、”景色”になってしまって、結局は書いただけでやっていないということもあるのです。 楽譜の中に自分で書き込む事は、”これはちょっと書いておいたほうがいいな、ちょっと忘れてしまうかもしれない”と思う場合のに書くと良いと思います。ピアノの先生もいろいろなタイプの方がいらっしゃいますので、一概にはいえない部分もありますが、私の意見としては、レッスンにいったときに自分で鉛筆を持っていくなんてことは、必要ないことだと思いますし、”全部頭に書き込む!!!”というつもりでやらないと、頭には入らないと思います。また必要な場合には、先生も書いてくださると思いますので、もうそれで十分だと思います。(^^) あまり楽譜に書き込みすぎるのは、よいことではないと思います。印刷だけで十分なのです。いくつか必要な部分だけを書き込むと良いと思います。すべては、「楽譜」に書いてあるのです☆☆☆ ということは、いかに普段「楽譜」をきちんと”読む”か? ということが、大変重要になります。人間ですから、だれしもまちがいはあるものですが、そういうことがなるべく少ないように心がけ、あったときには直すようにしましょう。 あとから直すのは、大変な場合も多いのですね。 みなさんとにかく、「楽譜」をしっかりと読みましょう~♪♪♪♪♪

2006.01.14

コメント(0)

-

3学期に入りました。

3学期に入りました。子どもたちとの毎日が再開しました。私は非常勤なので、1月に入ってからは11日からが勤務でしたが、子どもたちに2学期の終業式以来に会ってみたら、とても彼らは成長していました。顔つきもそうですし、彼らなりに”おとな”になっていたのです。 夏休みを終えて9月になったときにもそうでしたが、子どもたちは大きな休み中にお家でたくさん成長するようです。もちろん毎日の学校生活によってもたくさん成長していますが、お家では学校とはまたちがった成長ができるようで、冬休みが終わり3学期になった今も、子どもたちをとても頼もしく思っています。るんるん♪♪♪ 3学期に入ってまだ数日ですが、4月からみると子どもたちの書く「字」がとても上手になっていることも大きな成長のうちの一つです。すごいですね。自然に成長とともに、その子なりにどんどん字が上手になっていっています。るんるん♪♪♪ 私は過去2年間は高校におりました。高校生をみていても、まだまだどんどん吸収していくのだな~と思ったものですが、小学生は中学生や高校生、大学生とはまた成長の早さがちがっていて、もっともっとはやいのだな~と思いました。 3学期がおわれば、もう年度も終わりますね。さらに子どもたちが成長してくれることを、とても楽しみにしています。 子どもたち、またよろしくね☆☆☆(^^)

2006.01.13

コメント(0)

-

みなさんのピアノを苦労をへらし、よりスムーズに弾くための方法☆☆

わがブログをスタートさせて、約4ヶ月が経ちます。これまで大変多くの方のブログを拝見し、とくにピアノを勉強する方々のブログをたくさん読ませていただきました。そのなかで、ピアノを勉強するみなさんの多くが、大変にご苦労なさっている点ーーー共通点があることに私は気がつきました。 ピアノを勉強する中でみなさんが苦労する事柄はいろいろあると思いますが、そのなかでも「メトロノームと一緒に弾くと全然合わない」・「曲がなかなか深められない」・「片手ずつで弾けない」ということがあるような気がします。 なぜこのようになってしまうのでしょうか?ーーーそれは、曲でも練習曲でもそれをやり始めるときに、自分の勝手にーーーつまり、メトロノームを一切&ほとんど使用せずに、最初から両手で弾いてしまっているからだと私は思います。私もそういう時代がありましたので、よくわかりますが、それをやっているうちはいいものはできません。 みなさんがなぜメトロノームで苦労することになっていまっているか?ーーーそれはまず一つ目の理由に、単にメトロノームの使用になれていないために、まず一定のテンポをカウントする&それに合わせて弾くということができていないためだと思います。でもそれはやっていけば、みなさんできるようになることです。できるまでやれば、できる☆☆のです。途中でやめてしまっては、”できない”のです。 そして二つ目の理由は、”なんちゃって”で弾けるようになってからメトロノームを使用するからだと思います。メトロノームは、私も昔はとても嫌いでしたので、みなさんがあまり気がすすまないというのも理解できます。でも、それはイバラの道を自らつくりだしているにすぎません。 みなさん、よく考えてみてください。みなさんがテニスや卓球などなど・・・何かスポーツをなさるとします。そのときに、最初に自分勝手なフォームである程度やってしまうと、実はそのフォームは正しいフォームではないから、さらに上手になるのは難しい。だからいまからフォームを直さなければならない!!ということが生じます。 ほかのことでも、自分なりにできるようになってからそれを修正するというのは、並大抵のことではありません。かなりの忍耐も要りますし、とても大変です。でももし初めから自己流にはやらずに、きちんとした方法でやっていたら、途中の修正などいらないばかりか、その”正しいフォーム”がご本人にとっては「普通」のことになるのです。それなら、最初から”正しい形”でなさる方がずっと楽ではありませんか?(^^) みなさんがピアノをなさる中で曲でも練習曲でも、それと”はじめまして”のときからメトロノームをどんなゆっくりなテンポでも良いから、とにかく「使用する」ということが、あとからの余計な”修正”をしないで済むのです。 私もずっと長らくメトロノームが嫌いでしたので、メトロノームが嫌だ!!!という方の気持ちはわからなくはありません。でも私自身が曲をやる中で、メトロノームを使わずに曲などをやったせいで、そのあとに10倍20倍100倍の苦労をすることになったのは、言うまでもありません。なぜ使用しなければならなくなったか?といえば、それは曲をやるのに息詰まりを感じたからです。結局、曲の表現がうまくいかないとかなんだか全体的にうまくいかないとか・・・そういうことの原因は、テンポも拍子もリズムもきちんと守られていないからなのです。拍子の感覚というのは、非常に大切なのです。 今この記事をお読みくださっている方の中には、”あーもう自分はだめなやり方ばっかりしているな・・・”と思っていらっしゃる方も、けっして少なくないのではないかと思います。もともとは私もそのなかのひとりでした。みなさんも気がついたら、直すことです。面倒臭がらずに&逃げずに、最初から”ちゃんと”やることが、一番最短できちんと曲をできるようになるのです。 「基本」は土台なので、やはりそれをきちんとできる、しっかりとやることがとても大事ですね。最初にきちんとやってしまえば、時間が経てばそれがみなさんにとって「普通」になるのです。掛け算九九と同じで、一度身についてしまえば一生つかえるのです。逆に、それをやらずしてスムーズに曲を弾くことはできないのです。 とにかく、「やる」のみです☆☆☆☆☆☆ ファイト♪♪♪

2006.01.08

コメント(0)

-

べんきょうする。のおはなし☆☆

私にとっての大学時代というのは、黄金期といえると思います(私のなかでは)。なぜかといえば、自分の入りたかった大学へ入り、思う存分ピアノや音楽、またそのほかの勉強をすることができたからです。もちろん、大変なことや苦労はたくさんたくさんありましたが、好きなことをやれていたので、とても充実していました。恋人をつくるような暇もなくっというか、もし恋人がいてもかまっていられないという感じで、とにかく自分のやりたいことに打ち込んでいました。よく”大学生”というと、合コン三昧で遊んでいるように思われます。たしかにそういう大学生もきっと多いのだと思いますが、そういう中にいても”行かない派”という人もいるわけです。とにかく、私はそんな余裕も暇もありませんでした。 さて、大学では私はいくつかの授業をMDに録音しました。なぜ録音をしたかというと、授業の内容を記録し、卒業後でも勉強できるようにと思ったからです。大学時代が一生のうちで数年。卒業してからのほうがずっと長いのです。高校などとは違い、あまり板書をせず口頭で授業をなさる先生もいらっしゃいますし、いくつかの授業は”これは保存をしておいたほうが良い!!”と思う授業ーーー具体的には「音楽史」などはMDに年間を通して録音させていただきました。 そのノート整理が大学を卒業後、仕事のことがあり全然できず、ずーーーーーっと家の机に積まれていました。ですが、やっとこの冬(年が明けてから)に整理ができ、まだ途中ではありますが、できつつあります。嬉しい!!!☆☆☆☆☆☆☆ 私が大学在学中&そして今も思っていることは、”大学を卒業したからといって、もう勉強が仕上がったわけではない”ということです。卒業した人の中には、卒業を機に音楽からすっかり離れ(?)レッスンにすら行かない人や勉強をもうしない人が多いと思います。音楽に関わらない仕事に就いている人ならそれでも良いでしょうが、思い切り音楽に携わっているにもかかわらず、何もしていない人もいます。レッスンに行きたいけど、時間的に行けないという人もいらっしゃると思いますが、行かないことに全然平気な顔をしている人の気持ちが、私には到底理解できません。 私は昨年度高校におりましたが、そこでの部活がオーケストラでしたが、生徒に教えられることや新しく知ることなどまだまだたくさんあり、まだまだ勉強しなければならないことはたくさんあるのだな~とつくづく思いました。本当に勉強することは山のようにあるものです。 「芸事は一生勉強」---とよく言われます。”これでもう完成!!”というオワリがないほど、とても奥が深いものなのだと思います。 私もまだまだ勉強することがたくさんあります。自分とみなさんに、ファイト!!!!!

2006.01.07

コメント(1)

-

アンサンブルをみんなと~。♪♪♪☆☆

だれかとアンサンブルをするということは、とても素敵な&素晴らしいことだと常々思っています。よほど”合わない”人とするのは苦痛(^^;になってしまいかねませんが、基本的にはお互いにとても良いものだと思っています。 このアンサンブルを、家族とできたらすごくいいな~~~☆☆☆☆☆と、私はいつも思います。親子や兄弟でできたら、すごくよいですよね。三味線の吉田兄弟は、いつもお二人ご兄弟でなさっています。お二人のほかに数名で一緒に演奏していることもあるようですが、基本は兄弟お二人のみでなさっているのではないかと思います。すごくうらやましいと私は思います。なぜかというと、仲の良い友達と演奏するのとはまたちがって、お互いに血がつながっている分なにかもっと強いつながりーーー演奏中の呼吸やテレパシー(?)など・・・。きっと何か特別なものがあるのではないかと思うからです。私は兄弟もいず&両親ともに演奏はできないので、ちょっと残念なところです。私の理想としては、自分と同じレベルで弾けて、一緒に連弾や2台ピアノなどができたらいいのに~と思うのですが、まず無理ですね・・・(^^; まぁ、それはそれで良いのですが。。 外国ーーーとくに(主に?)ヨーロッパでは、日本のようにクラシック音楽に対して”敷居が高い”という意識はないので、よく家族でなにかそれぞれ別の楽器を担当して、一つの曲を家族全員で演奏することがあります。すごく素敵だな~~~っと私は思うのですが、みなさんはいかがですか? 私は、いつも自分ひとりでばかりで弾いているよりは、たまにはだれかと一緒に連弾をしたり、または合奏をしたり・・・という経験は絶対に必要ですし、絶対にあったほうが良い☆☆っと、常々思っています。そういうこともあり、わたしのピアノ教室では可能な限り、生徒さんと私とで連弾、または2台ピアノをレッスンの中で行ったりします。簡単な初心者レベルの曲でも、連弾はできるのです。中にはみなさんがよく知っていらっしゃる「ブルグミュラー25の練習曲」の2台ピアノバージョンの楽譜があるのです。それはどんなふうになっているかというと、一方はいつも通りのブルグミュラーをそのまま演奏し、もう一方がそれに合わせたメロディをつけているというものです。ほかにも、バッハの曲(簡単なメヌエットなど)を2台ピアノでできるもの(そういう楽譜)もあります。 だれかと一緒に演奏することは、自分ひとりでやっているときとは違うよさや勉強になるところがあります。またリズム感があまりよろしくないという人は、リズム感の良い人と一緒に演奏するととてもよい勉強になります。それから、ピアノの人は自分一人で演奏することが大半なので、だれかと一緒にやることで気分転換にもなります。 ぜひみなさんも機会があったら、やってみてくださいね。(^^)それにはまずそれぞれの方がきちんと弾けなければ!!!!! ファイト☆☆♪♪♪

2006.01.06

コメント(0)

-

技術をどのように身につけるか ~テンポと選曲と練習のおはなし~

以前の記事で「テンポ」と曲の関係についてお話しした回がありました。まだお読みになっていらっしゃらない方のために、どんなお話だったかをお話します。 *ここにすべてを載せることはできませんので、詳しくお知りになりたい方は、わがブログの書庫「曲選び/楽譜選び」のところのテンポとの関わりのところに載せてあります。 まず、レッスンの曲でも発表会など人前で演奏するときのための曲を選ぶときにも、いつでも選曲には細心の注意をはらわなければなりません。どういうことかといえば、たとえば何かのCDやテレビで流れていたのをきいただけで、”これをやりたい!!!”と思い、それだけですぐにその曲に決めてはいけません。もちろん、その曲が今すぐの自分がやってもレベル的に可能ーーーつまり、きちんと十分にその曲を弾きこなせつようであれば、OKなのです。でも、「曲」の数は無限にあります。そうはいかないことのほうが多いのではないでしょうか。 なぜ選曲に気をつけなければならないかといえば、「曲」というのは、エチュード(=練習曲)でも「曲」でも必ず、”弾かれるべきテンポ”というのがあります。どんなに遅いテンポであっても、または速いテンポの曲であっても、楽譜に書かれているとおりに弾かなければなりません。 大変多くの人が、曲でもエチュードでも、”行き当たりばったり”のテンポーーー楽譜の指示を無視した”自分の勝手なテンポ”で演奏しているのを見かけます。これは、絶対にあってはいけないことです。 Beethoven(ベートーヴェン)も、テンポについて次のように言っています。 さて、今回のブログで私がお話したいことは、テンポと技術の関係です。 私がわがブログでいつもお話する、今も大変にお世話になっている師匠のところでは、大学1年、2年のころに、夏休みの間にある宿題が出されます。それは、1年生のときは「ツェルニー30番をテンポ表示のとおりのテンポで演奏し、それを1~30番まですべてテープに録音してくる。」 2年生のときには「J.S.Bach(バッハ)のインヴェンションをすべてテープに録音をしてくる」というものでした。そしてそれは、ただ録音するだけでなく、その師匠の門下の同じ宿題を出された人(同学年全員)と師匠とで集まって、全員のそのテープを聞き合うのです。 結局、インヴェンションのほうは録音をしただけで、皆で聞きあうことはできませんでしたが、ツェルニー30番のほうは聞き合いをしました。録音をしているわけですから、ミスタッチがちょっとでもあれば、また録音し直しますし、自分の満足のいくような演奏ができなければなりません。良い経験をさせていただいたと思っています。 さて、ここからが今回私がお話したいことの本題ですが、みなさんの中でツェルニー30番を勉強なさったことがある人、または今勉強中☆という方がいらっしゃると思いますが、まず、ツェルニー30番のNo.1について。 No.1の場合、テンポを表示よりもかなりの遅いテンポで弾いていらっしゃる方が相当に多いと思います。楽譜の表示は色々かもしれませんが、そんなに印刷表示に差はないと思います。みなさんは、どのくらいのテンポで弾いていらっしゃいますか? 四分音符=100とか90とか、そういう感じのテンポでなさっている方。少なくないと私は思います。私が勉強したときもそうでした。でも、この「テープ録音」の条件は、印刷表示の通りに演奏する。もしそこまで及ばなくても、できる限り届くように努力する。ということでした。 私が持っているツェルニーの楽譜をみると、No.1のテンポは四分音符ではなく、二分音符=100です。ということは、四分音符=200ということになります。この速さは、弾くとなるとものすごく速いです。 みなさんの中には何か曲をやるときに、トリルやオクターブ等々・・・・出てくるたびに、”そのテクニックの初心者”のごとく、”1から(?)”練習なさっている方、いませんか?確かにみな「練習」はするわけですが、何か一つのテクニックーーー例えば、トリルが出てきたら、その曲の中のトリルだけではなく、というものが弾けるようになるようにならなければなりません。そのためにはエチュードはもってこい!!の教材ということになります。 何か曲を勉強するとき、”やらなければならないこと”というのは山のようにあります。やることはいっぱあるのです。それなのに、一つの技術を出てくるたびに”そのテクニック初心者”のようにさらっていたのでは、とても間に合いません。 ツェルニーに限らずなんでも、エチュードでもなにか曲でも、「適したテンポ」で演奏しなければ、その曲(エチュードも含む)を弾いたことにはなりません。そのテンポで弾く☆☆ことに大きな意味があるのです。エチュードはとくにその意味が強いです。ツェルニー30番のNo.1を、勉強の過程でゆっくりとさらうことは絶対に必要ですが、(「”歩けない人は、走れない”」ので。)そのゆっくりなテンポが仕上げのテンポであってはいけません。 中途半端にやるから、いつになってもそのことが”できるようにならない”---自分のものにならない。だから、出てくるたびに同じことをいつも練習しなければならないのです。日々の練習の中で、良い意味で欲張らずに、でも徹底的にさらって、寝ていても何をしていてもそのことができる☆☆というふうになるまでさらえば、もうあとはその練習を一生しなくて良いのです。身についたのですから。。 私もまだまだ足りないところはたくさんありますが、時間のあるうちに色々勉強して、もっともっと良い演奏ができるようにしたいと思っているところです。 テンポは、意外に”行き当たりばったり”のその人がそのときに可能なテンポで演奏すれば良いっと思っている方が多いです。これは、本当にあってはいけません。何のときでも、選曲をする際にはテンポのことも曲を弾きこなすことも、すべてをOKにできるものを選ばなければならないものです。 もし、”これを弾きたい!!!”と思う曲が今すぐにはできない(=十分に弾きこなせない)という場合は、いつの日かその曲を弾けるようにもっと勉強しよう☆☆☆と励むものです♪♪♪♪♪

2006.01.04

コメント(0)

-

謹賀新年☆☆(^^)♪♪♪

新年明けましておめでとうございます。 昨年大変多くの方にわがブログをお読みいただき、どうもありがとうございました。おそるおそる始めたブログでしたが、こんなにも多くの方にお読みいただき、またコメント等もたくさんお寄せいただき、本当にどうもありがとうございました。ブログによって出会うことのできた方が大勢いらっしゃいます。 今年2006年もさらに皆さんに少しでも為になる記事を載せられたらと思っております。昨年のうちにすでに音楽やピアノに関する記事をたくさん書き尽くしましたので、2005年ほどにはホイホイとはでてこないかもしれませんが、私が学んだことや気がついたこと等々・・。これからまた載せていけたらと思っております。 2006年もどうぞ宜しくお願い申し上げます☆☆(^^)♪♪♪ m(__)m 今年も皆さんピアノをがんばりましょう~!!!!!!!!

2006.01.01

コメント(2)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

- 今日聴いた音楽

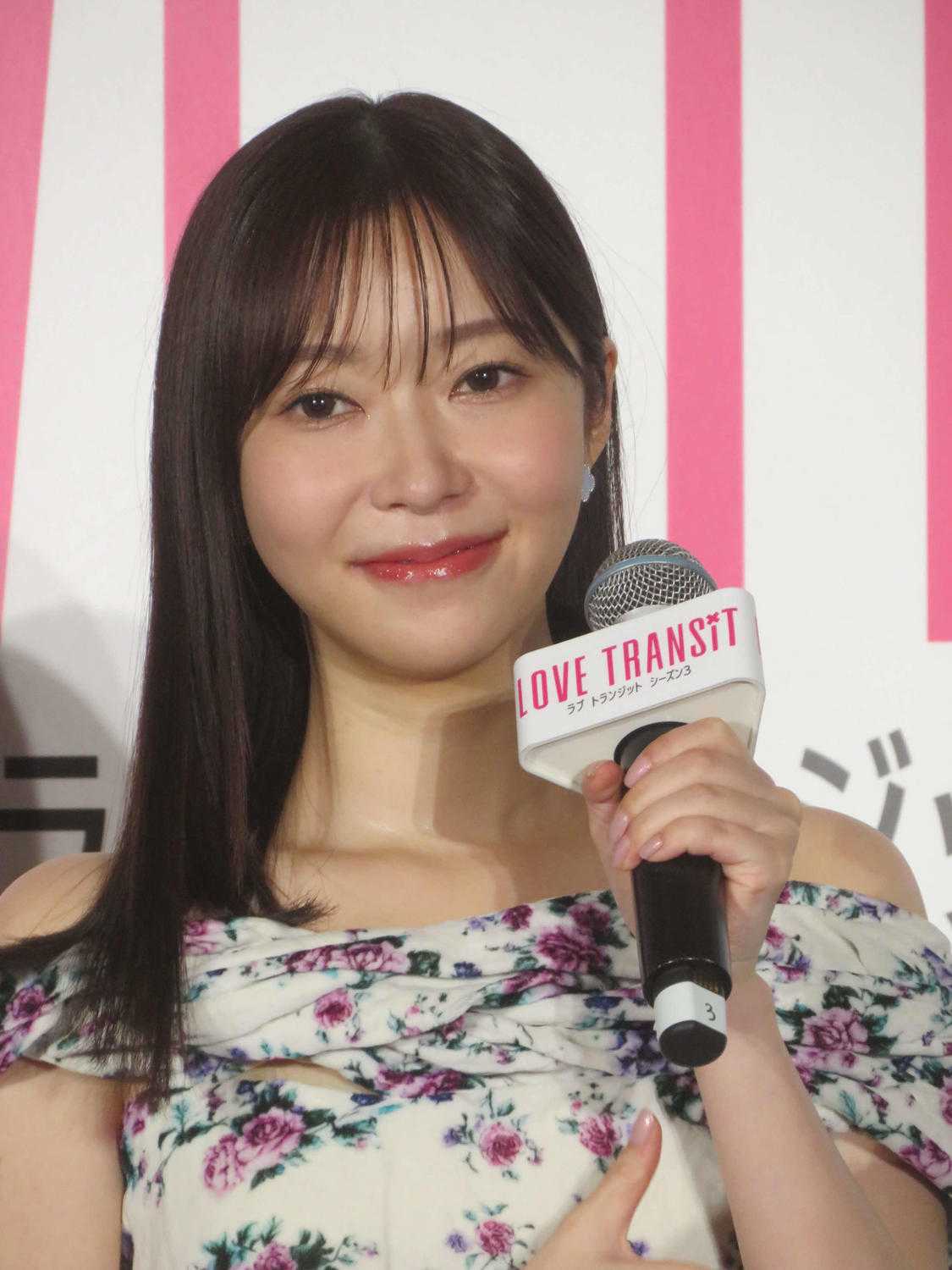

- ☆祝☆指原莉乃♪33歳のバースデー報告…

- (2025-11-21 17:16:15)

-