PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(717)世界、国際比較(国際統計etc.)

(227)生活全般

(128)基本事情(各国)

(114)アジア州

(257)ヨーロッパ州

(293)北米地区

(205)中南米地区

(112)オセアニア州

(104)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(47)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(264)栄養・健康

(143)病気・伝染病など

(191)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)洞察力

(1) 前略

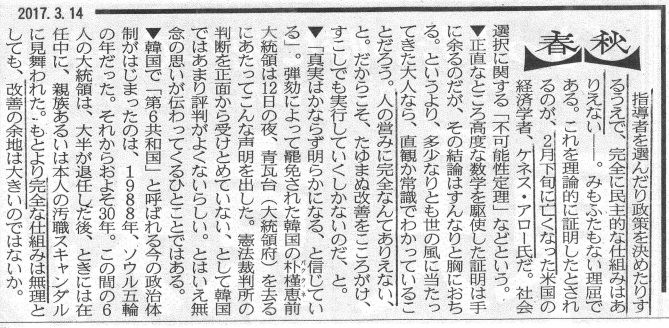

3月14日の日本経済新聞朝刊1頁コラム「春秋」に、

故・ケネス・アロー教授(*)の「 不可能性定理 」を取り上げていましたので、

既に読了済みとは思いますが、念の為添付送信します。

故・ケネス・アロー教授(*)の「 不可能性定理 」を取り上げていましたので、

既に読了済みとは思いますが、念の為添付送信します。

ケネス・アロー教授の「 不可能性定理 」によると、

人間社会にあって「指導者を選んだり政策を決めたりするうえで、

完全に民主的な仕組みはありえない」 というものだそうです。

明治維新を控えた日本が

開国と尊皇攘夷のどちらを選択すべきか幕府が葛藤したことを考えると、

ケネス・アローー教授の「 不可能性定理 」は理解し易くなるのでしょうか?。

以上、ご参考まで。 草々

From Dr. Tsunami

(*)ケネス・アロー教授

米国経済学者。英国のジョン・ヒックス博士と共に一般均衡理論における

先駆的業績が認められノーベル経済学賞を史上最年少で受賞。

今年2月21日に95歳で逝去。

★

< 以下は「めいてい君」が探した参考資料です。 >

1. WIKIPEDIAによる「アローの不可能性定理」から抜粋

⊇ 」や「 ⊃ 」で置き換えています。)

社会選択理論において、アローの不可能性定理(英: Arrow's impossibility theorem)

とは、投票ルールをはじめとする集合的意思決定ルールの設計の困難さに関する定理

である。

経済学者ケネス・アローが彼の博士論文および著書 Social choice and individual values

(『社会的選択と個人的評価』)で明らかにしたこの定理は「不可能性定理」と呼ばれる

ことが多いが、アロー自身は "General Possibility Theorem" (Arrow, 1963, page 59) と

呼んでおり、歴史的にはアローの(一般)可能性定理とも訳されていた。

単にアローの定理 (Arrow's theorem) と呼ばれることもある。アローの定理は、

選択肢が3つ以上あるとき、いくつか挙げられた望ましい条件 (定義域の

非限定性、全会一致性、無関係な選択対象からの独立性、非独裁性) をすべて満たす

「社会厚生関数」 (社会的厚生関数、social welfare function) を見つけることはできない

この場合の社会厚生関数とは (古典的なバーグソン‐サミュエルソン型のものとは異なり)

個人の選好関係 (選択肢に関するランキング) を各人について列挙した「一覧」である

「選好プロファイル」を社会全体の選好関係に移す関数である。

この定理は18世紀以来知られていた投票のパラドックス (コンドルセのパラドックス)、

そしてその他の望ましくない現象が多くの意思決定ルールで起こりうることを数学的に

あらゆる社会厚生関数をいっぺんにあつかうなど過去のアプローチと比べて異質であり、

現代版の「社会選択理論」という学問分野 (パラダイム) は、事実上この定理によって

始まったと言える。

・・・

アローは n 人の有限人個人からなる社会の構成員全員の選好関係 ⊇i の列

(「選好プロファイル」) (⊇1,・・・・、⊇n) を独立変数とし、

「社会選好」と呼ばれる選好関係 ⊇ を従属変数とする関数を考え、

それを「社会厚生関数」(選好集計ルール) と呼んだ。

ここで 社会選好⊇ は次の2つの公理 を満たすことを仮定する

(ただし x⊇ y は選択肢 x が y 以上にランクされる (好ましい) ことを表す;

⊇ は数の不等号とは異なる;

記号⊇ の代わりに「関係」(relation) を表す R の文字が使われることも多い):

・ 完備性 . 任意の2つの選択肢 x, y に対し、 x⊇ y もしくは y⊇ x が成立する。

すなわち x が y 以上に望ましいか、 y が x 以上に望ましいかのいずれかである。

(このうち前者だけが成立するとき x⊃ y と書き、 x が y よりも好ましいことを表す。

後者だけが成立するとき ( y⊃ x) は、 y が x よりも好ましい。

いずれも成立するときは x と y は無差別という。

記号⊃ の代わりに「より好む」(prefer) を表す P の文字が使われることも多い。

なお「反射性」すなわち任意の選択肢 x にかんして x ⊇ x が成立することは,

完備性から導かれる。)

・ 推移性 . 任意の3つの選択肢 x, y, z にたいし、 x⊇ y かつ y⊇ z ならば x⊇ z となる。

すなわち x が y 以上に望ましく、 y が z 以上に望ましければ、 x は z 以上に望ましい。

選好関係がこれら2つの公理を満たすならば、選択肢が何個あろうともそれが有限個である限り、

最も良い選択肢(1個とは限らない)を選ぶことができる。

その意味でこのような選好関係は「合理性」を持つと言える。

そしてアローは、 社会厚生関数が下記の4条件 (これらもしばしば「公理」とよばれる)

をみたすことが 「民主制」にとって不可 欠 であるとした。

1. 定義域の非限定性 (普遍性) . 社会を構成するそれぞれの個人は、

完備性・推移性を満たす限りどのような選好をも持ち得る。

(すなわち個人選好⊇ i が上記の公理をみたすことのみを仮定。

この条件は「社会厚生関数」の定義にふくまれることも多い。)

2. 全会一致性 (パレート原則). 社会の全員の選好が「x は y よりも望ましい」と

一致している場合、社会選好も「x は y よりも望ましい」となる。

(すなわち「すべての個人 i について x⊃i y」ならば, x⊃ y となる。)

3. 無関係な選択対象からの独立性. 選択肢 x と y にかかわる社会選好が、

それらふたつの選択肢にかんする個人の順序づけのみで決まる。

すなわちその他の選択肢 z に関する個人的選好によって左右されない。

(すなわち x⊇ y が成立しているかどうかを知るためには、

それら特定の x, y について、 x⊇ iy と y⊇i x のいずれ,

あるいは両方,が成り立っているかをすべての個人 i について

記述したデータがあれば十分である。)

4. 非独裁性. 構成員の中に「独裁者」(そのひとが x を y より望ましいとしたときは、

かならず社会選好でも x が y より望ましくなるような個人) が存在しない。

(すなわち「任意の選好プロファイルについて、もし x ⊃i y ならば,

x⊃ y となるような」個人 i が存在しない。)

アローの定理とは、3つ以上の選択肢があるとき、上述した社会選好に関する2つの公理と民主制のための4つの条件をすべて満たす社会厚生関数は存在しないことをしめした定理である。すなわち社会が選択肢を合理的に選べるための 2つの公理 (社会選好が完備で推移的であること) と民主的決定のための 4条件とは互いに矛盾することを示した。

この否定的結論は「社会的決定の合理性と民主制の両立は困難である」とか「民主主義は不可能である」といった (それ自体は誤りとは言えない) 主張に単純化されて理解されることもあった。 定理の内容が正しく理解されたにせよそうでなかったにせよ、 この定理が「一般意思」「社会的善」「公共善」「人民の意思」といった主張に疑いを投げかけたことはまちがいない[4]。 この定理をアロー自身は「一般可能性定理」と呼んだ。しかしこの定理のもつ否定的含意から、「アローの不可能性定理」と呼ばれるのが一般的となった。

★

2. 日本の社会選択理論の第一人者をご紹介

(1) 「厚生経済学の基礎 合理的選択と社会的評価」

鈴村興太郎著

ページ数=21,552Page

岩波書店 2009年6月

(2)「 厚生と権利の狭間 」 ミネルヴァ書房

鈴村興太郎著

(3) Handbook of social choice and welfare , vol 1.

Suzumura, Kōtarō; Arrow , Kenneth Joseph; Sen, Amartya Kumar (2002).

Amsterdam, Netherlands

(4)「 アマルティア・セン

経済学と倫理学 」 実教出版

鈴村興太郎

後藤玲子共著

(5)「社会的選択の理論・序説」

鈴村興太郎著 東洋経済新報社

(&) その他多数

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(1)&(3)は超高価な本なので図書館でお読み下さい。

(2)&(4)&(5)はAmazonなどで入手可能です。

(2)は、「自伝」を兼ねており、お薦めします。

(1)&(4)は市川市立(中央)図書館に所蔵されています。

市外の方は「図書館間相互貸出」を御利用下さい。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

★

めいてい君から

Dr.Tsunami 氏からの啓発文書であり、難しいですが、

皆様のためになるようなので

本人の了解を得ていませんが、掲載させていただきました。

呆けの小生からは、「 痘痕も靨 」、「 蓼食う虫も好き好き 」、

「 割れ鍋に綴じ蓋 」、「 いごっそう 」などというように、

民主主義社会(人間社会)での選考基準は選択肢が3個以上アル場合は、

序列を決められるモノではないことを本能的に理解できます。

脱線しました。

★

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など] カテゴリの最新記事

-

白亜紀繋がり・・・[1] (石油の)天坊 明… May 1, 2020

-

[1]「熱帯雨林」を急激な開発の進んだ中国… Apr 29, 2020

-

ヴァイオリニスト横山令奈さん、クレモナ… Apr 27, 2020

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.