全2962件 (2962件中 1-50件目)

-

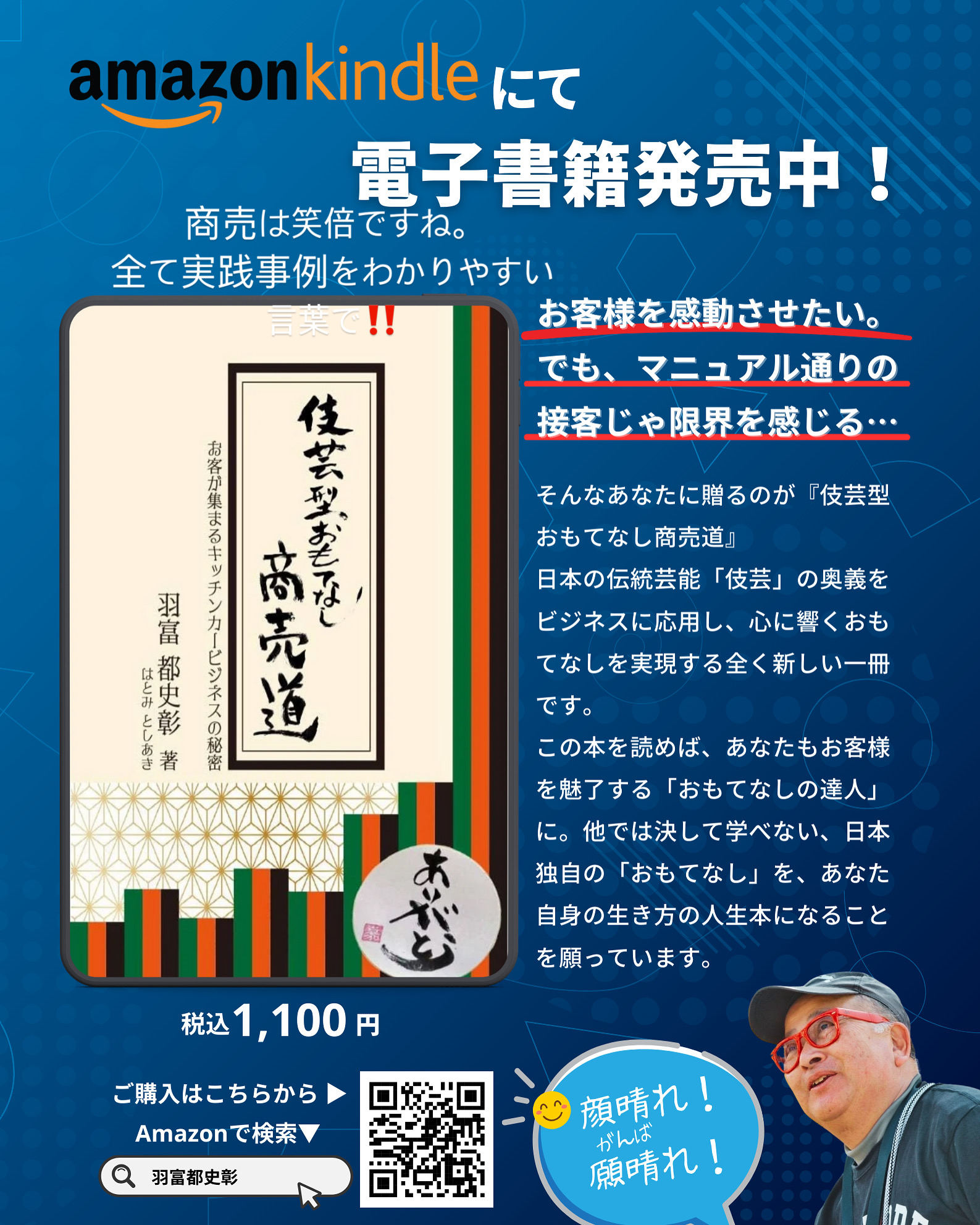

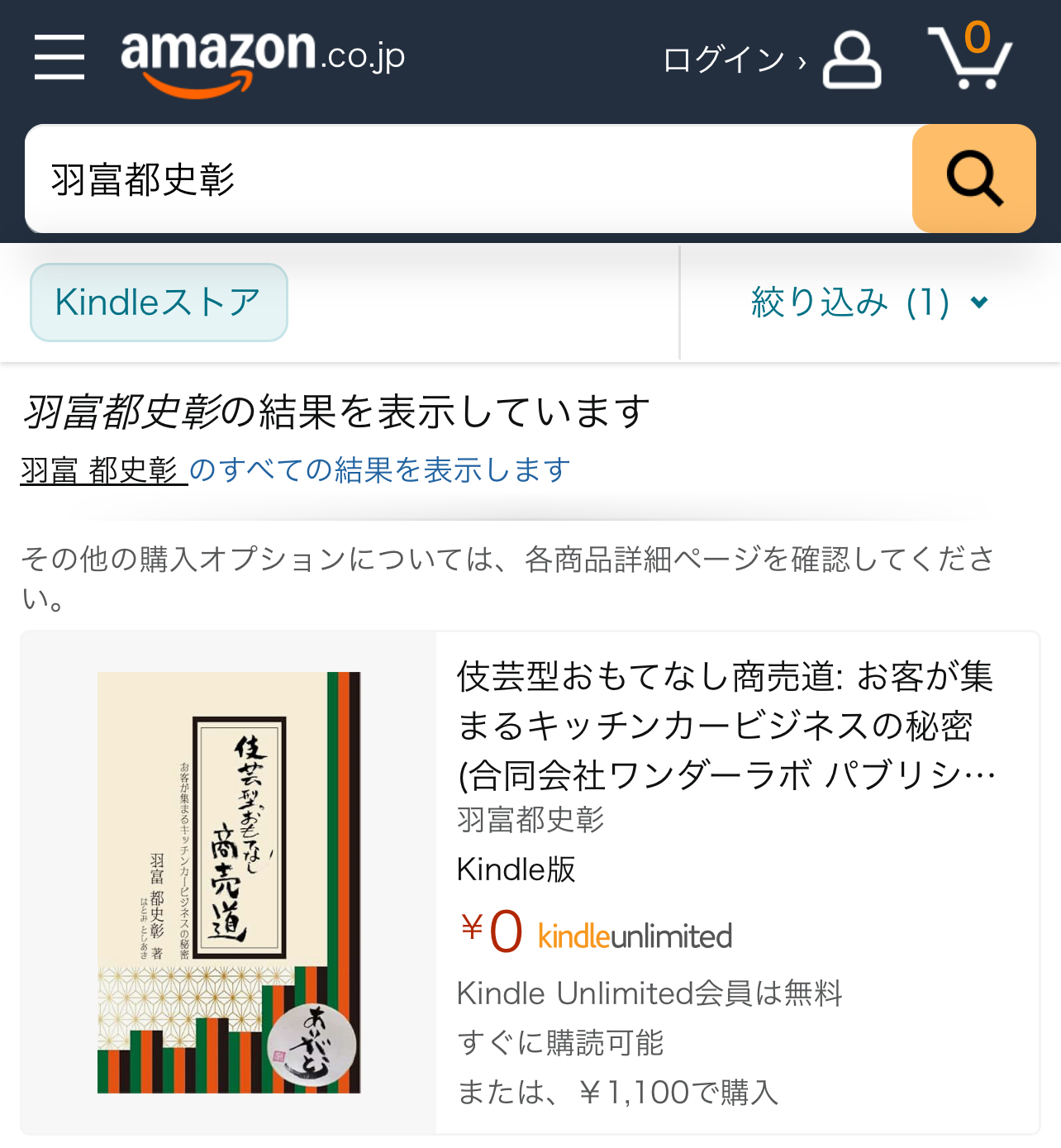

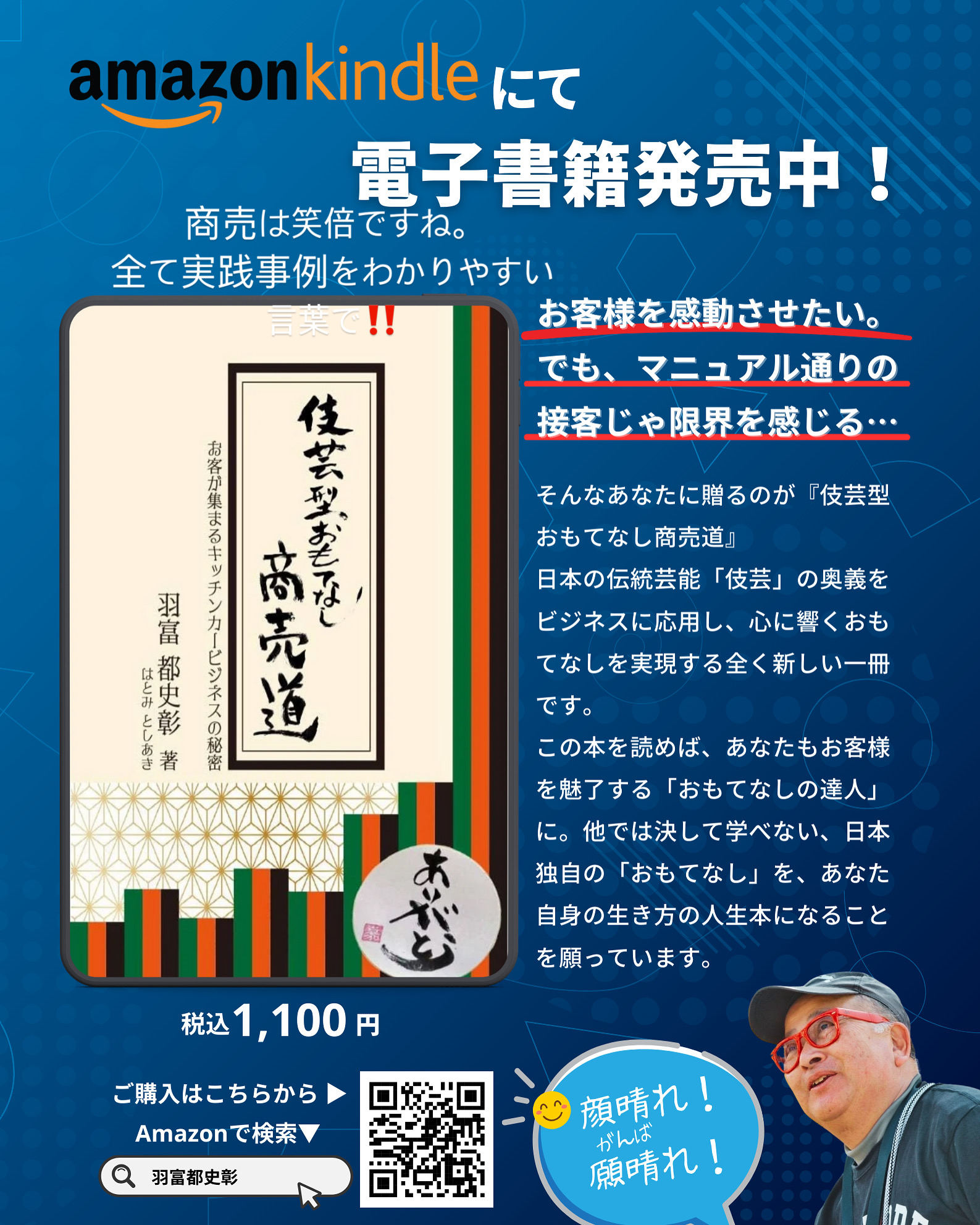

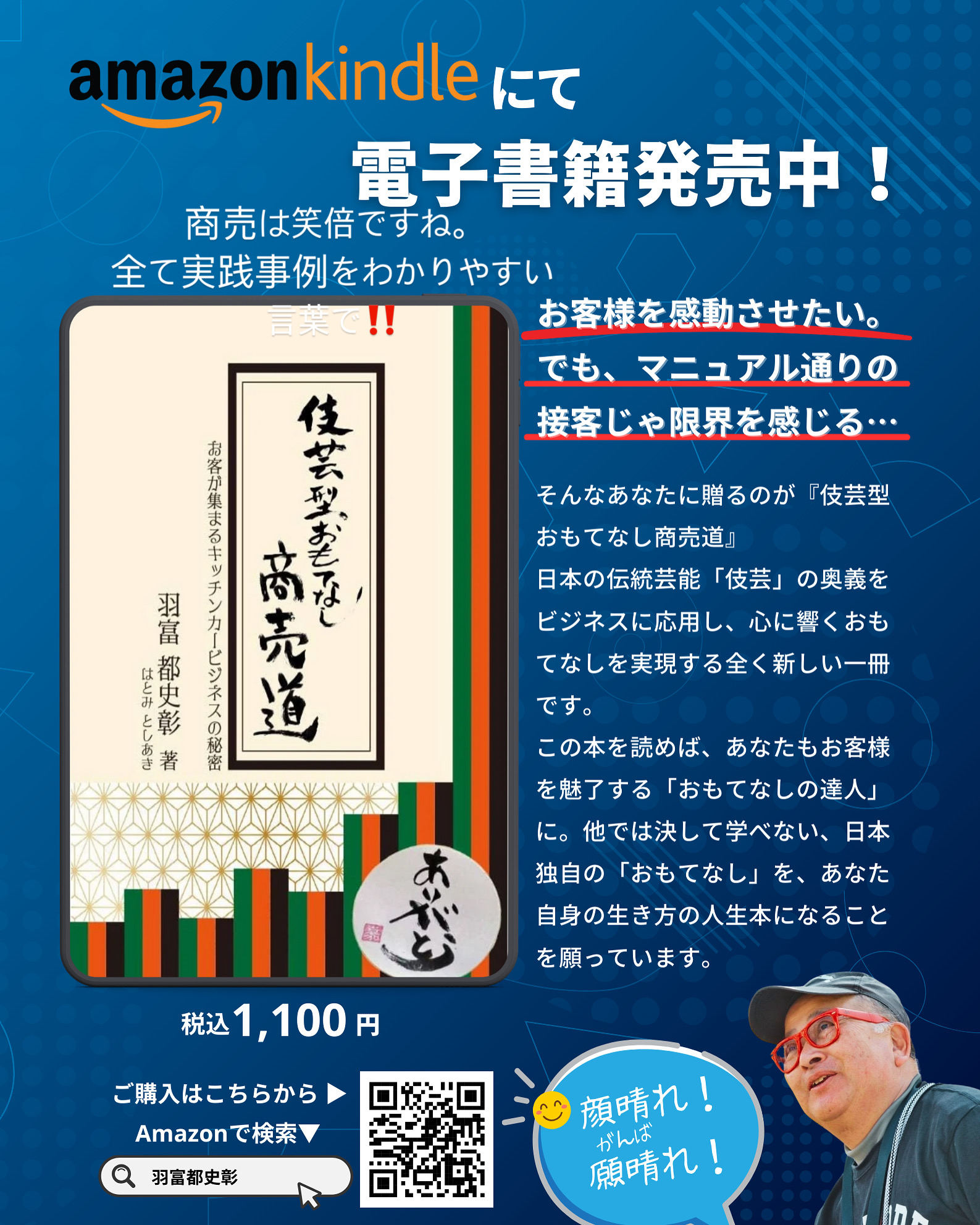

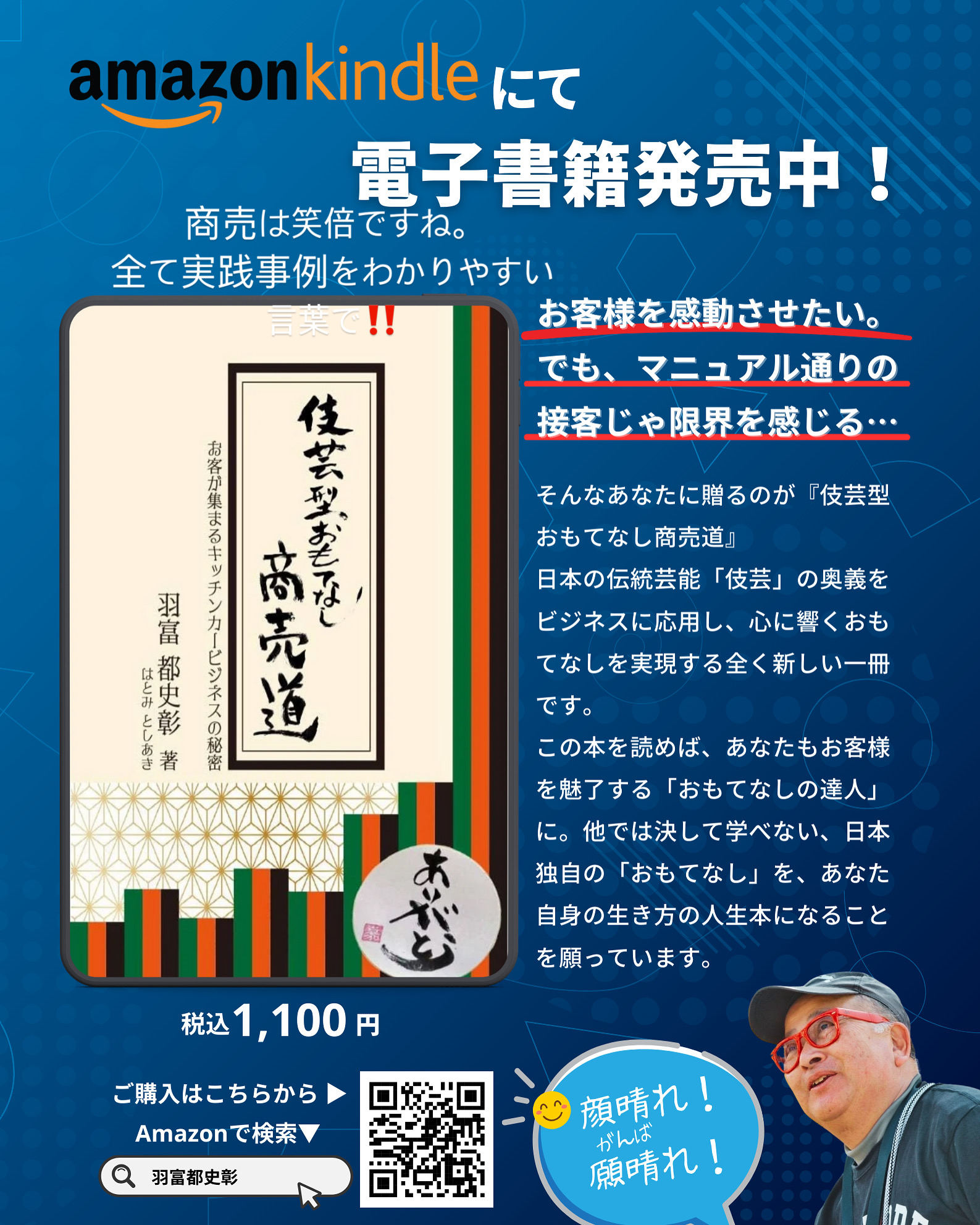

命の現場で気づいた “心の温度” ― 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が教えてくれたことは???

命の現場で気づいた “心の温度”― 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が教えてくれたこと 年に一度の定期健診。その結果が思わしくなく、大腸検査を受けることになりました。朝8時30分から夕方17時30分過ぎまで、長い長い病院の一日。缶詰状態のなか、小さな「人の温度」に、私は多くを学ぶことになりました。 控室では、初対面の76歳の男性、72歳の女性と一緒になりました。年齢を尋ねられ、私が66歳だと言うと、「まあ、お若いですね」と笑顔が返ってきました。わずかな会話ですが、このひと言が、緊張していた心をふっと緩めてくれました。 やがて下剤1.8リットルとの長い戦いが始まります。味もきつく、飲み終えるまで約4時間。けれど、二人が話しかけてくれたおかげで、不安はいつの間にか和らいでいきました。息子夫婦のこと、地域のゴミ当番のこと、外国人との生活ルールの違い…。身近な日常を語り合ううちに、ただの待ち時間が“心が寄り添う時間”へと変わっていきました。 これこそ、**伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道で大切にしている「心の温度」**そのものでした。場所が病院であっても、人が互いを思いやる小さな言葉は、人を安心させ、場を和らげる力を持っています。商売も医療も、最後に人を支えるのは「人のあたたかさ」だと改めて感じました。 検査は私が最後の番。15時50分から約1時間。その後の点滴30分、さらに待合室で30分。長い一日の終わりにドクターから告げられたのは――「羽富さん、もう一度検査が必要です。大きなポリープがあります。入院して除去しましょう。」正直、ショックでした。年末年始に向け出張も控えている。しかし年齢を考えると、ここで逃げてはいけない、とも思いました。 妻からは、「お父さんは、ゆっくりできない性格ね」と苦笑まじりに言われました。確かにその通りです。でも、来春には四人目の孫も生まれる。身体が資本。守るべき人がいるからこそ、自分を大切にすることも“おもてなし”の一つだと痛感しました。 反省。反省。大反省です。 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道は、人を喜ばせる前に「自分自身の心と身体を整える」ことの大切さを教えてくれています。今回の体験もまた、命からのメッセージ。これを機に、少しだけ歩みをゆるめ、心の余白(リトリート)を大切にしようと思います。 あなたにとっても、今日の気づきがそっと寄り添う“心の温度”になりますように。

2025.11.28

コメント(0)

-

東京スタイルで目覚めた「商いは舞台」という感覚とは???

■東京スタイルで目覚めた「商いは舞台」という感覚 ――伎芸(ぎげい)型おもてなしの原点は、あの売場にあった。 昭和57年4月。私は東京スタイルに入社し、百貨店アパレルの黄金期を全身で経験した。 東京スタイルの売場は、ただ商品を並べる場所ではない。「お客様の感性を見抜き、即興で演じる舞台」が繰り広げられていた。営業マンとして、試行錯誤していた時代でした。 インショップという“自分たちの小さな劇場”。ブランドの世界観を一つの舞として表現し、照明・陳列・会話・姿勢、そのすべてを使ってお客様を“物語の主役”に導く。 私が後に名付けた 伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道――その原点は、まさにここにあった。■「軍隊式の厳しさ」が教えてくれた、“心の温度”という技芸 ――礼儀と緊張感が、人を美しくする。 東京スタイルは「軍隊」と呼ばれたほどの厳しい社風だった。売上は絶対。支店長も新人も、数字から逃げられない。朝礼の空気、報告の言葉、姿勢の角度に至るまで、プロとしての矜持を問われた。 けれどその厳しさは、単なるしごきではなかった。そこには、「売場に立つ者は、人の心の温度を下げるな」という無言の哲学があったのだ。 ●靴を揃える●胸元の名札を整える●立ち姿の“軸”●お客様が来た瞬間の目線の上げ方 これらは、後に私が体系化した伎芸=“技(わざ)と芸(こころ)で相手を晴れやかにする力”そのものだった。 技だけでも冷たい。心だけでも届かない。技と心が溶け合った瞬間に、お客様の表情は明るくなる。昭和の厳しい現場は、その真理を教えてくれた。■成功の影に潜む“動けなくなる組織” ――伎芸型の「変化を恐れない精神」を持てなかった会社 昭和の東京スタイルは、百貨店アパレルを支える巨大な力となった。だが平成に入り、環境は大きく変わった。ユニクロ、SPA型、低価格化、多様化……。 東京スタイルは、「完璧な勝ち方を覚えすぎた組織」だった。成功体験は企業を支えるが、同時に縛りにもなる。 一方、伎芸型おもてなし商売道は**“変化に応じて自分を調律し続ける”**哲学である。 同じ環境、同じ言葉、同じ売り方に固執しない。相手の感性に寄り添い、空気を読み、その場その瞬間に合わせて表現を変える――。 東京スタイルが変われなくなった頃、私はロコレディへと舵を切った。 あの時私はまだ言語化していなかったが、心の奥ではすでに**伎芸型の“しなやかな商い”**が芽を出し始めていたのだと思う。■東京スタイルのイズムは、ロコレディの血となった ――昭和の学びが、令和の笑倍(しょうばい)へ進化する。 東京スタイルで過ごした5年半は、まさしく私の“商人人生の修行”だった。 ・売場を舞台とする演出力・お客様の心の温度を読む洞察力・礼儀作法を徹底する所作の美学・数字に向き合う覚悟と責任・仲間を守る“商人の矜持” これらはすべて、ロコレディが掲げる 伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道 の大切な柱となった。 伎芸型は、豪華さでも派手さでもない。**人の感性に寄り添う“静かな美しさ”**である。昭和の厳しい現場で叩き込まれた「礼節」と「現場力」が、今では地域の笑顔を増やす“笑倍(しょうばい)”のエネルギーとなった。 東京スタイルで流れ始めた“商人の血”は、ロコレディの現場を通して、より温かく、より優しく、令和の時代にふさわしい形へと進化し続けている。 ――厳しさの中にあったあの美しさは、今も私の中で息づいている。#東京スタイル#ロコレディ#羽富 都史彰#ロコレディ#アパレル興亡

2025.11.27

コメント(0)

-

あくまでも、あくまでもお客様が主役ですね

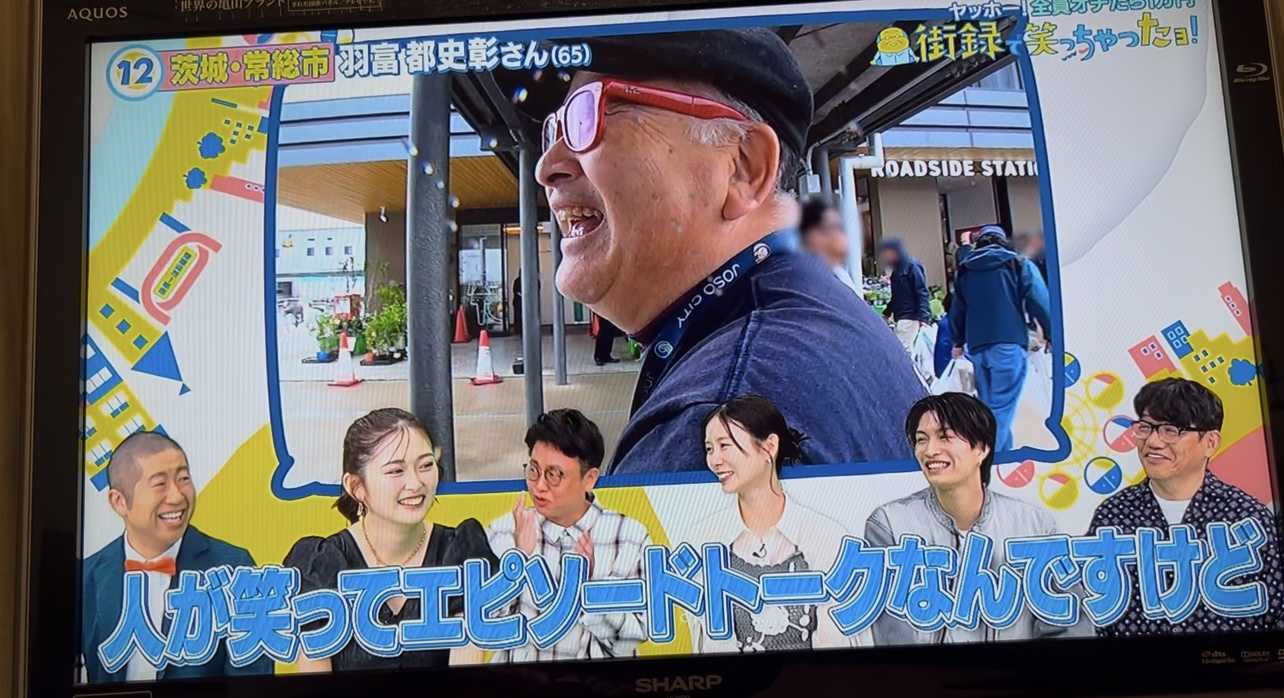

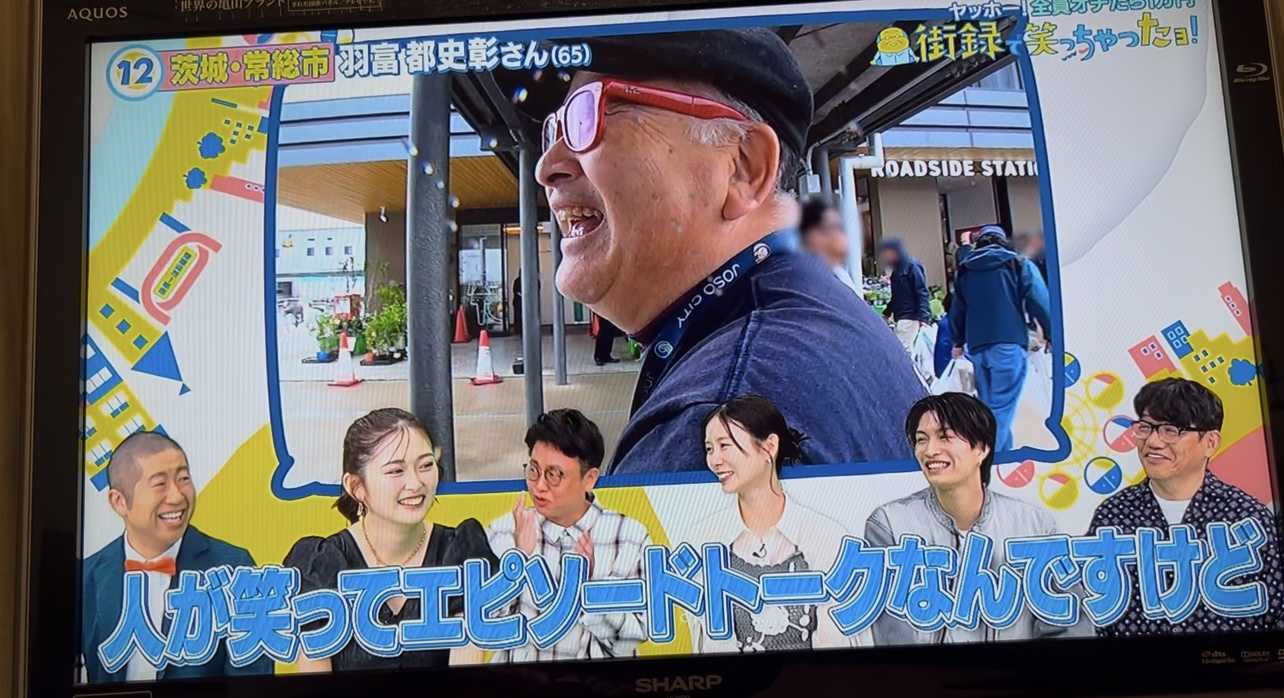

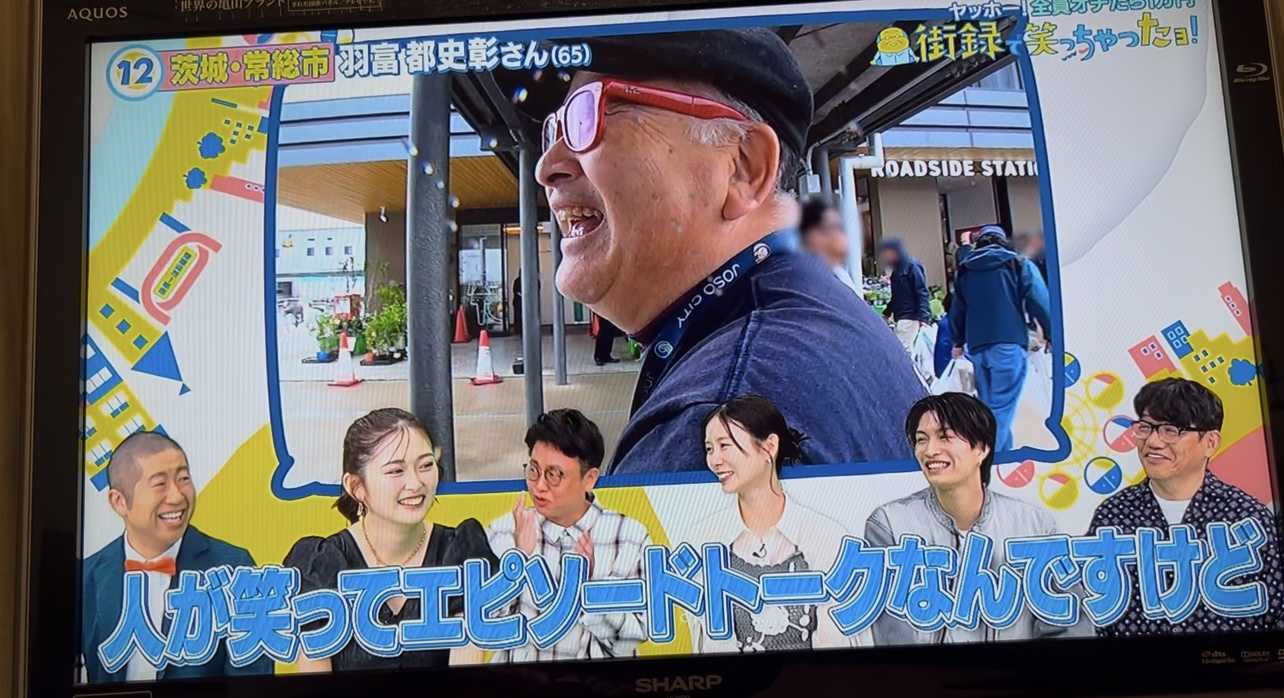

勤労感謝の日、道の駅常総は笑顔であふれ、多くのお客様が「わざわざ買いに来た」と声をかけてくださいました。プロの方々から「営業が上手い」と評価されましたが、私が大切にしているのはただ一つ、「楽しんで帰ってほしい」という心の温度。その小さな会話の積み重ねが、やがて街を元気にする“笑顔の線”になると感じた一日で

2025.11.25

コメント(0)

-

弓道に宿る「気品と礼節」――70代の弓の名手から教わったこととは???

弓道に宿る「気品と礼節」――70代の弓の名手から教わったこととは?? 先日、70才代の男性から弓道のお話を伺う機会がありました。その方は背筋がすっと伸び、動きは静かで、まるで一本の弓のような美しさ。「弓道とアーチェリーの違いはね、技術じゃないんですよ」そう柔らかく話し始められた時、私は思いました。 “この方の言葉は、きっと深いところにつながっている” と。アーチェリーは技術で当てる世界。風、距離、力のバランス、道具の調整。すべて「外側」を的確に読み取り、点数を競う競技です。一方、弓道は「内側」を整える武道。心のざわつき、呼吸の乱れ、欲の強さ――それらが矢の行方を左右するのだといいます。 70代の弓の名手は続けました。「弓道の的はね、狙うものではなく、心の状態が映る鏡なんです」この言葉に、私は胸が震えました。伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道で大切にしている“心の温度”そのものだからです。 弓道は、所作の一つ一つに意味があります。足を運ぶ歩幅、弓を掲げる高さ、弦を引く呼吸。無駄な動きが一つもなく、そこには 気品 が漂います。気品とは、飾りではありません。「心が整っている人に自然と生まれる静かな強さ」その男性の所作はまさにそれでした。 そして弓道は、礼から始まり礼に終わる世界。“弓を扱う前に、自分の心を扱いなさい”“矢を放つ前に、相手への敬意を放ちなさい”――これが 礼節です。私はその話を聞きながら、不思議とロコレディの現場を思い出しました。キッチンカーでお客様を迎える時の姿勢。アパレル店舗の売場で服を丁寧に扱う手つき。 お客様にお渡しする一品一品への心配り。 「気品」と「礼節」は、実は商売の中に自然と流れています。弓道の達人は最後に、こう締めくくりました。「矢が当たることより、当たるべくして放たれたかが大事なんです」これは、売上より“心を込めた一瞬”を大切にする伎芸型おもてなし商売道の哲学と重なります。焦って売ろうとすると外れる。心を整えて向き合うと自然に届く。弓道も商売も、人の心も同じなのだと思いました。70代の弓の名手からいただいたこの学びは、これからの私の接客にも、人生にも、そっと寄り添ってくれる気がしています。 参考になれば幸いです。

2025.11.22

コメント(0)

-

場所が変わっても、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道は通用するのか???

場所が変わっても、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道は通用するのか?私が提唱する「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」は、場所や言葉の違いを超えて通用する、普遍的な人間関係の真髄を突いています。都内でのセミナー会場の準備中に起こりました。予期せぬ「即興の掛け合い」のエピソードは、その哲学を見事に証明出来るきっかけとなりました。🪶 台本なしの即興が生んだ化学反応都内の公的ホールで、約200名の参加者を前に、私に突然降りかかったのは、準備ゼロでの「場を盛り上げよう」というミッションでした。いきなりです。いきなりです。運営側のヘルプスタッフの50代の経営者の奥様(関西圏)と私(茨城弁)です。びっくり‼️びっくり‼️* 状況: 台本なし、準備ゼロ、場所は都内。普通なら戸惑う状況も、私は「不思議と心は落ち着いていました」と振り返ります。会場前方に並び立った二人の即興の掛け合いは、関西のテンポの良さと、茨城弁の素朴な響きが絶妙にブレンドされ、会場全体に大きな笑いを呼びました。茨城弁がすべて伝わらなくても、それが「笑いの調味料」となり、参加者の表情はみるみるうちに和らぎました。ホール全体の空気がほぐれ、**「会場の温度が一段上がった」**ように感じられた。ーと後から言われました。場の雰囲気が一瞬にして和んだようです。今では、この体験が出来たことに感謝いっぱい🈵です。「気品と礼節」は、場と相手を選ばないこの即興が示しているのは、まさに「伎芸型おもてなし商売道」の核となる哲学となるのです。 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の核は、気品と礼節。これは地域差にも、言葉の違いにも、準備の有無にも左右されません。「人の心に寄り添う姿勢」が整っていれば、たとえ舞台が変わり、相手が誰であろうと、心は必ず通じる。この日の即興は、その確固たる信念の揺るぎない証明となったのです。🤝 心が動けば、人は動く「笑倍(しょうばい)」の力セミナー終了後、初めて会ったセミナー勉強会参加の一人の商工会女性会員さま推定30才代が私のもとへまっすぐに来て、こう告げました。「ぜひ、ロコレディさんのお店に出向きたいです。」この一言こそ、数分間の即興が単なる「場つなぎ」ではなく、相手の**“心”に届いた**証拠だと感じました。* 心が動けば、人は動く。この「心」と「行動」の連鎖こそが、伎芸型おもてなしの本質であり、「笑顔が笑顔を生む**笑倍(しょうばい)**の力」であると、私は語ります。💡 まとめ:心を整えて臨む普遍的なおもてなし会場が公的なホールであっても、道の駅であっても、商店街であっても、この原則は変わりません。「相手を尊び、気品と礼節をもって向き合えば、伎芸は必ず通用する。」私の「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」は、ビジネススキルというよりも、**「心が整えば、場が整う」という、人としてのあり方を説いています。これからも、あらゆる場所でのテスティングを重ね、“心を整えて臨むおもてなし”**を磨き上げていくとのことです。伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道――心が整えば、場が整います。参考になれば幸いです。ありがとうございます。

2025.11.21

コメント(0)

-

「工事」と「サービス」の違いが、人の温度を決めるとは???

「工事」と「サービス」の違いが、人の温度を決めるある50代の異業種の三代目経営者から、こんな言葉を教わりました。「リフォーム業や修繕業は“サービス業”。 一方、新築工事や新規取り付けは“建築業・電気工事業”。」同じ“工事”でも、求められる力はまったく違うというのです。新築や新規取り付けは、資格や技術、設計力といった「専門性」がモノを言います。お客様も口コミより、市場の評判や施工実績で業者を選ぶ。いわば 「専門職としての信頼」で選ばれる世界 です。ところが、修繕・メンテナンス・細かなリフォームとなると、状況は一変します。壊れた棚の調整、電球交換、建具の不具合、ちょっとした配線の相談…。これらは“手間賃”という名の、心の距離が報酬になる仕事です。ここで効いてくるのが、まさに伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真骨頂――「人の温度」です。■サービス業は“手間賃”ではなく“温度賃”異業種の経営者は、こう続けました。「修繕業は、技術の前にコミュニケーション能力だよ。」なるほど、と私は思いました。お客様は、ネジ一本の調整ではなく、“この人なら安心して任せられる”という 人への信頼にお金を払っているのです。これはロコレディのキッチンカーやアパレル店舗でも同じです。クレープやコロッケを買うのは商品のため。でも、「今日は〇〇さんいるかな?」「〇〇さんの笑顔に会いたくて来た」そう言ってくださるお客様は、“人を買っている” のです。 伎芸型おもてなし商売道でいうところの 「出愛(であい)」と「笑倍(しょうばい)」 の世界です。最終的に選ばれるのは“手”ではなく“人”新築や新規工事は、技術と専門資格が評価される。だから「業界での評判」が仕事を連れてくる。一方、修繕・メンテナンスは、「気づかい・声かけ・姿勢・丁寧さ」 が仕事を呼ぶ。伎芸型の言葉でいえば「気品と礼節」「一笑賢明(いっしょうけんめい)」 です。小さな工事でも、靴をそろえて上がる。 作業前と後で一言添える。 終わったあとに、「何か他に困りごとはありませんか?」と尋ねる。 その一つ一つが、次の仕事を生み、口コミを呼び込みます。■結論:技は業界、人は心で選ばれる 技術で選ばれる新規工事。心で選ばれる修繕業。どちらも尊い。ただし、サービス業は “心の芸” が価値になる世界 だということ。だからこそ、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が活きてきます。場所がどこであれ、職種が違えども、最後に選ばれるのは “人の温度”。それを、三代目経営者の一言から改めて学ばせていただきました。参考になれば幸いです。

2025.11.20

コメント(0)

-

日本橋三越にて ― シニア世代が教えてくれた“愉しむ買い物”の本質とは???

日本橋三越にて ― シニア世代が教えてくれた“愉しむ買い物”の本質 久しぶりに、日本橋三越に足を運びました。フロアに一歩入った瞬間、空気がふっと変わります。上質で、落ち着いていて、どこか懐かしい。 お客様の多くは 推定70〜80才代。杖をつきながらも、おしゃれを忘れないご婦人方。ゆっくりと歩調を合わせるご夫婦連れ。その姿は、歳を重ねた人生の“美しさそのもの”でした。什器のラインナップも、完全にシニア向け。新宿伊勢丹や高島屋とは、ターゲットがまったく違います。若い世代を追わない潔さ、そして「この年代の方に真正面から寄り添う」――三越の覚悟と哲学が、売場から滲み出ていました。 そんな中、すれ違った70代後半と思われるご夫婦。奥様がふっと漏らした一言が心に残りました。「デパートは、やはり疲れるわねぇ…」その言葉の奥にあるのは、“疲れるけれど、来たい場所”という想い。長年の習慣であり、人生の楽しみであり、夫婦の大切な時間なのでしょう。 ここで、私はふと思いました。伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が目指すのは、「買い物」ではなく「愉しむ時間の提供」だ――と。年齢を重ねるほど、“買い物の目的”は商品ではなく、体験・会話・安心・心の温度へと変わっていきます。 伎芸型おもてなしでは、・急がせない・押しつけない・疲れさせない・さりげなく寄り添うこの「間合い」と「ゆとり」を大切にします。 商品を売る前に、まずお客様の“心の速度”に合わせる。これこそが、シニア世代にもっとも響く五感のおもてなしです。今日の三越で見た光景は、ロコレディの未来のお客様像とも重なりました。ゆっくり歩くご夫妻の背中から学ぶことは、実はたくさんあります。「愉しむお買い物を、そっと演出する」これが、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が次の時代に果たす役割だと確信しました。参考になれば、嬉しいです。

2025.11.19

コメント(0)

-

アクセス200万越え、感謝感激「グローバル資本の強み」と「地域の心の温度」―SNSに現れる商売の覚悟

おかげさまで、この日記もアクセス数200万を越えました。これはひとえに、日々の「笑倍(しょうばい)」の現場で生まれた“物語の種”に共感してくださる皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。私は商いを「人の心と心を通わせる舞台」だと捉えています。最近、巨大なアパレル産業のSNS戦略と、私たちが実践するロコレディの「伎芸型おもてなし商売道」を対比することで、私たち独自の「勝負どころ」がより明確に見えてきました。【ユニクロとアダストリアの美学】ユニクロとアダストリア(ニコアンド、スタジオクリップなど)のSNSを深掘りすると、そこにはグローバル資本が持つ「量産の美学」と「ライフスタイルの統制力」が鮮明に表れています。ユニクロのInstagramは、徹底した「機能と普遍性の情報発信」。国境や地域性を持たず、「世界中のどこでも同じ価値を提供する」という哲学が貫かれています。最新技術、サイズ展開、ミニマルなデザインなど、消費者が迷わず合理的に選べるよう、カタログとしての役割を完璧に果たしています。一方、アダストリアはより感情的な「ライフスタイルの提案」に長けています。モデルの姿勢、部屋の光、小物のセレクトまで計算された「空気感の演出」。服単体ではなく、服を着た“憧れの日常”をパッケージ化し、「この生活を手に入れたい」という共感を生み出しています。これは「服を着ることによる自己実現」の演出であり、ブランドが提案するライフスタイルへの参加を促す美学です。【ロコレディの「人の温度の美学」】では、ロコレディの「伎芸型おもてなし商売道」に基づくSNSのあり方とは何でしょうか。ユニクロの「世界標準」やアダストリアの「空気感の統制」に対抗しようとすれば、資本力や演出力で敗北するのは明白です。私たちの土俵はただ一つ、「地域の心の温度を灯す」ことです。ロコレディのSNSは、商品やおしゃれの「結果」を見せるのではなく、お客様とのコミュニケーションによって生まれた「過程」――「人の物語」を主役に据えなければなりません。たとえば、・アパレル店舗では、「このワンピースを選ばれたお客様が、着用して鏡を見た瞬間の、はにかんだような特別な笑顔」・キッチンカーでは、「仕事帰りに立ち寄った方が、揚げたてのコロッケを一口食べて、思わずこぼした『ああ、沁みる』という小さな声」こうした一瞬の心の動き、ささやかな喜び、服や食べ物が媒介となって生まれた“感情の交流”こそを、私たちは丁寧に切り取り、言語化して発信します。これは、ユニクロが追求する「量産の美学」でも、アダストリアが魅せる「ライフスタイルの美学」でもなく、「人の温度の美学」です。SNSとは、商品を売るプラットフォームではなく、地域の小さな物語をそっと灯し、お客様一人ひとりに「あなたは大切にされている」というメッセージを届けるための「舞台裏」なのです。規模では勝てなくても、この「心の深さ」で勝負する覚悟こそが、ロコレディの未来を明るく照らす灯火になると信じています。今日もまた、お客様の笑顔という“物語の種”を見逃さぬよう、心で接客をしていきたいと思います。

2025.11.17

コメント(0)

-

道の駅常総で起きた“拍手の午後”とは???

11月16日日曜日です。道の駅常総で起きた“拍手の午後”午後2時過ぎ。今日も私の修行の道場は、道の駅常総のキッチンカー前。ステージもマイクなどの演出も無い地方の道の駅。ただお客様がいて、風が吹き、揚げたてコロッケの香りが漂う。これが、私の“伎芸(ぎげい)の舞台”です。いつものように、快輪(=心が軽く転がる会話)を楽しんでいると、70代半ばと思われるご夫婦のご主人から声がかかった。「オレな、茨城の県北から もう5回も来てるんだよ。常総市って、すごいよな。市長も商工会会長もしっかりしてる。そして市民が何かやろうとする姿に、オレは感動したよ。」横で奥様がコクコクと頷きながらニコニコしている。気づけば、ふたりそろって拍手👏👏👏。キッチンカー前で拍手をもらう商売人には、まずいないネ!さらにご主人は言う。「あなた、芸人だろ?漫才師?いや、パフォーマか?こんなトークでお客さんを喜ばせる人、地域にいないよ。オレは元民生委員だけど、あんたの姿勢には頭が下がるよ。」どうしましょう。私は芸人ではない。ただ、伎芸型おもてなしの修行中の“地元のおじさん”です。ーと答えました。私は普段からゴミを拾い、トイレの場所を案内し、写真撮影を頼まれれば喜んでシャッターを押す。それが当たり前だと思っているが、このご夫婦にはどうやら“珍しい光景”に映ったらしい。また,ある50才代前半のご家族4人様に向かっては,「子どもさん、親孝行するんだよ〜!」と声をかけると、隣りにいる見知らぬ人人からまた笑顔😀が出来る☺️その後、行列ができてしまい、お詫びを伝えながら、感謝の気持ちを込めて「ありがとうシール」を数多くの方々に配布した。シールひとつで笑顔になってくれる人がいる。商いとは、こういう“心の交換”の連続だ。「オレ、あなたのファンだよ。写真、一緒に撮ろう。」と声が夕方ごろに,娘さん(15歳くらい)を含む大家族7人と記念撮影。本当は千葉県浦安市のテーマパークへ行く予定だったが、物価高で断念し、道の駅常総に来たそうだ。そして、政治の話しにいきなり飛んだ。「国会議員さんにも言いたいね。 一度ここに来て、この空気を吸って欲しい。」と奥様から。 道の駅常総は、人の心が自然と開く“笑倍(しょうばい)の舞台”。 今日もまた、お客様から心を磨かせて頂いた。 週末は 伎芸の修行は続く。 拍手はなくても、 心の拍手が響くような商いを。

2025.11.17

コメント(0)

-

茨城県民の日に見つけた “小さなおせっかい” の力とは???

茨城県民の日に見つけた “小さなおせっかい” の力とは?11月13日、茨城県民の日。その日は東京での打ち合わせがあり、仕事が終わって夕時の電車に揺られて帰路につきました。地元の駅に着いたのは、19時半を少し過ぎた頃。改札を出た瞬間、ひとりのご婦人が券売機の前で困った表情を浮かべているのが目に入りました。推定70代半ば。きっと日常の足として電車を使われているのだろうと察しがつきました。その方はPASMOのチャージをしようとしていましたが、投入したお金に対して「領収書」のボタンを押し忘れてしまっていた様子。券売機の前でしばし立ち尽くし、どうしたものかと小さくつぶやいていました。私は迷わず声をかけました。「駅員さんにお話しすれば、手書きで領収書を出してくれますよ。」すると、ご婦人の表情がふっと明るくなり、安心したように深く頭を下げられました。すぐに改札口の職員さんに状況を説明し、無事に領収書を発行していただくことができました。ほんの数分のこと。しかし、この“ほんの数分”が、その方にとっては不安のひと時であり、勇気の必要な場面だったのかもしれません。人は、困っている時ほど声が出ない。駅という慣れない場所ではなおさらです。けれど、自分が少し動くだけで、誰かの不安をスッと取り除くことができる。それは、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の核心でもあります。伎芸とは「技を超えた芸」、つまり “相手の心の温度に気づき、そっと寄り添う力” です。商売の場だけで発揮するものではなく、駅前でも、街角でも、レジ前でも、私たちの生活そのものが舞台です。今回の出来事は、おせっかいといえば、おせっかいかもしれません。しかし私にとっては、日々の稽古の延長線上にある「自然な動き」でした。困っている人に気づいたら、声をかける。迷っている人がいたら、背中をちょっと押してあげる。その“ちょっと”の積み重ねが、地域を明るくし、人の心を軽くします。伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道は、特別な技ではありません。暮らしの中で、誰かを想い、手を差し伸べる小さな行いの連続です。茨城県民の日に、ささやかな温かさを感じた夜。それは、私にとっても心を整える大切な瞬間でした。

2025.11.15

コメント(0)

-

〜江戸の長屋とロコレディのキッチンカーは、実は“同じ風が吹いている”〜?

〜江戸の長屋とロコレディのキッチンカーは、実は“同じ風が吹いている”〜先日、書店で**畠山健二さんの『新・本所おけら長屋』**の帯を見て、思わず手を叩いて笑ってしまいました。曰く、「おけらを読んで笑福で開運!」。いやはや、これは何も江戸の長屋の物語だけに当てはまる言葉ではありません。私が提唱する「伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道」が目指す、まさにそのものではないか、と膝を打ったのです。【共通点】 人は言葉より“温度”で動く、という真理時代は江戸、場所は東京・本所のボロ長屋。対して、現代の街角を走るロコレディのキッチンカー。一見、水と油のようですが、流れている“空気”は驚くほど似ています。理由は、どちらも**「人情」**が主役だからです。おけら長屋の住人たちは、貧乏で、口は悪いが、いざとなれば他人のために動かずにはいられない。読者はその「人間くささ」に触れ、自分の心まで温かくなるのを感じます。一方、伎芸型おもてなし商売道も、お客様の**「心の温度」**を感じることが商いの基本です。お客様が何を求めているのか、言葉ではなく五感で感じ取り、ときにはユーモア(笑い)という“伎芸”で場の空気を整えていく。つまり、江戸時代も令和も変わらない**「人は言葉より“温度”で動く」**という、商売の真理を両者は体現しているのです。【差異】 物語の「ホッ」と実践の「さあ!」では、違いはどこにあるのでしょうか?それは、その役割にあります。**『おけら長屋』は、「ホッと安らぐための物語の世界」**です。 私たちは本を閉じて、温かい気持ちになることができます。 長屋の住民が、茶碗片手に人生を語る“劇場”です。**「伎芸型おもてなし商売道」は、「現場でやってみる実践の世界」**です。 読んで終わるのではなく、「さあ、次はあなたが笑顔になろう」と、お客様やスタッフの背中を押す、リアルタイムの“ステージ”です。長屋の住民が「銭がない」と嘆いたように、現代の商売人には「人手がない」という悩みがあります。しかし、どちらの時代も**「人情」**があれば、驚くほど色々なことが「なんとかなる」のが現実です。(※ただし、現代のキッチンカーでは揚げ油の鮮度だけは、人情ではなんとかならない。すぐに黒くなります。これは努力です!)【結論】 令和の長屋コミュニティを創る営みそう考えると、伎芸型おもてなし商売道とは、まさに**「令和の長屋コミュニティ」**を現場でつくる営みです。お客様の顔を見て、一言交わし、その日の気持ちに合った心温まる一言を添える。江戸の粋な人情と現代の商いが、ひとつの**「笑いの舞台」**でつながっているのです。江戸では**「おけらでも笑え」。 現代では「笑えば笑うほど、商いは笑倍(しょうばい)になる」**。時代が変わっても、**「笑い」**は、人の心の状態を良くする最高の通貨なのです。いかがでしょうか?参考になれば、幸いです。#ロコレディ#伎芸型おもてなし商売道#おもてなし

2025.11.11

コメント(0)

-

営業業務が、苦手な人とは???

私たちが商いを続けるうえで大切なのは、「どんな自分で働いているか」を見つめ直すことです。伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道でいう“笑倍(しょうばい)”とは、ただモノを売ることではなく、自分の「好きなこと」を通じて人の心を笑顔にする生き方です。商売人には、いくつかのタイプがあります。まずは、「好きなことが、たまたま売上につながった人」。この人は、仕事そのものが趣味のようになり、楽しみながら自然と成果を出していきます。伎芸型でいえば、“好き”という感情がステージの光となり、お客様までも笑顔にする“おもてなしの演者”です。次に、「好きではないけれど、努力を続けて結果を出す人」。苦手なことにも礼を尽くし、地道に積み重ねていくタイプです。伎芸型でいえば、“努力の型”を大切にする人。誠実な姿勢が、お客様の心を静かに動かします。そして、「好きなことがないから頑張らない人」。一見、怠けているようでも、実はとてもバランス感覚に優れています。伎芸型では“間(ま)”を心得る人。やるべきことと、やらなくてよいことを見極め、無理せず調和を保つ姿も、立派な商いの型なのです。最後に注意すべきは、「間違ったことを、無理して頑張り続ける人」。努力の方向を誤れば、心も体も疲れ果ててしまいます。伎芸型おもてなし商売道では、“心のチューニング”を大切にします。焦らず、比べず、自分の笑顔がいちばん輝く道を選ぶこと。それが、真の“笑倍”のあり方です。好きなことを通して、誰かの笑顔を生む。その瞬間こそが、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の原点。そして、40代・50代・60代から始まる“第二の商い人生”を豊かに輝かせる秘訣なのです。

2025.11.04

コメント(0)

-

2002年4月に、小阪 裕司先生のワクワク系(感性価値創造)の会に入会???

少し、胡散臭い、怪しいと思う方は、スルーしてください。2002年4月に、小阪 裕司先生のワクワク系(感性価値創造)の会に入会しました。入会当初は、「宗教団体」と思われていました。(今では、笑える話しです。)その当時は、ワクワク・・・・・・という言葉、怪しいと思われていました。経済産業省認定事業 『ワクワク系“希望の商い”全国展開事業』ワクワク系マーケティング実践会と言う会で商いを学んでおります。「人にフォーカス」をするビジネスです。創業者 故羽富 正三は、「顧客名簿があれば、何でも商売できる。」と同じ考えです。 これはどんな仕事でも、通用するビジネスです。。小売業、サービス業問わず当てはまります。 最初に胡散臭い、怪しいと述べたのは、「はとみさんは、おかしな会に入って変な勉強してるぞ。 あれは、宇宙人だから、近づくなぁ。」また、「社長が、いよいよ異業種に 手を出した。」 「仕事を遊ぶ感覚で、やっている。 婿さんは、おかしいよ。」と言われていました。それは、2005年ごろまで、続きました。平成23年に、3.11を体験。ショッピングstンターの専門店に出ていました。19店舗。路面店は、3店舗。 小阪先生の勉強会に入会をし、 頭に汗をかいて、勉強を継続しております。 少ない髪の毛に汗をかきながら、考える癖を身につけました。平成6年に考案した「オーダー・メイド型雇用人事制度」も、アレンジしました。そして、4年半かけて、すべての大型ショッピングセターから、すべて退店をしました。 今までは胡散臭い、怪しいから言わないようにしてきたのですが、ここで文字にする事で誰かの為になる。・・・と思い書きますね。「ワクワク系をすぐ社内や、店舗内に取り入れること。」 粗悪な商品を高く売る、悪質な詐欺まがいのノウハウではありません。(メイクマネーでは、ありません。 誤解しないでください。ネズミ講ではありません。)商品は、本物。おいしい食べ物は、もう常識。それ以上に大切なのは、「人の温もりと、心の豊かさ」です。30年前、40年前なら良い商品やサービスを提供すれば、繁盛しましたよね。売れているアパレルメーカーを探せば、売れる時代でした。でも今の時代は、もう、それは、論外です。商品や、サービス、応対が良いのは、当たり前なのです。どこの会社さんも、お店屋さんも命をかけている部分ですからね。だから難しい。 ワクワク系実践会に入会して、18年目を迎えますが、奥が、深いです。まだまだです。イソップ物語りで言うと「うさぎとカメです。」ウサギではなく、カメの時代なのです。自分自身(会社、お店)の目的(ゴール)は、「お客様に喜んで頂く。」「お客様に、ワクワクして頂く。」「お客様に笑って頂く」ことです。ウサギの目的は、「カメ」に勝つことだったのです。ゴール(目的)を見ていなかったのです。 興味があったら「お客様ワクワク系マーケティング実践会」と検索して下さいませ。2002年3月に小阪裕司著「失われた売り上げを探せ」を読んで、読んで「これだ。」と叫んびました。「集める」ではなく、「集まる」手法経営の実践です。そこに、相思・相愛の仕組みとバランス感覚をミキシングしたのが、今のロコレディの姿です。

2025.10.30

コメント(0)

-

職場の女性を応援したい???

どうも、女性とパートナーを組むとうまくいかない。わかりますよ、その気持ち。私もそうでした。悩み、苦しみながら、どうしたら???・・・・・と毎日考えていました。でも、ある日、突然見えてきたのです。女性と接する時のポイントが。もう、ビックリです。ゴルフのパットラインが、見えるように。自然に、日本語を覚えたように。コツが見えるようになったのです。じわっと~、じわっと~、心に感じてくると思います。私は、男3人兄弟の次男坊。体育会系の家庭に育ち。大学時代までは、女性とは、無縁。就職先が、レデイースアパレルメーカー株式会社東京スタイル・・・ここが、また、体育会系の会社であった。底から、私の苦悩が、はじまりました。話しを戻します。実は、先日、ある女性スタッフから、相談を受けました。「社長、少し、体の調子が良くないのです。以前は、仕事のストレスは、仕事で解決できたのですが、どうも、人間関係や、売上げのことで、悩みが多くて?????」と相談を受けました。私は、このように、アドバイスをしました。「なるほど~、そうか。あまり自分を痛めつけるな~。今の状態では、何をやっても、うまくいかないかもしれないなぁ~。まぁ、ゆっくりやれよ~、焦るなよ~。社長の私も、応援sるからね~。心配するな!病院へ行って、よ~く看て貰え。時には、温泉でも、行って、気分転換してきなぁ~。誰でも、そういう時期はあるよ。この私だって、あるよ。でもね~、この時期を通り過ぎると、急に、また、成長がはじまるんだよ。・・・と先輩社長様に教えて頂きました。顔晴(がんば)れしようよ。」と言うと、目の奥から、キラリと光る宝石が見えました。私も、涙ぐみながら、アドバイスをしました。ポイントは、プライベートな部分と仕事の部分を分けて、アドバイスするのではなく、うまく、ミックスしながら、相手に威圧感を与えずに、話しをもっていくと、女性は、落ち着くようです。そして、もう一つアドバイスをしました。「もし、気分を変えたかったら、今書いている字を変えてごらん。いつも、何気なく書いている自分の字を変えることによってきっと、新しい自分に氣がつくよ。晴れやかになるよ。」ともアドバイスしました。参考になりますか???

2025.10.29

コメント(0)

-

【おもてなしの真髄】心の機徴を読み、心で応える「伎芸の道」とは???

題名:【おもてなしの真髄】心の機徴を読み、心で応える「伎芸の道」「心の機徴(きちょう)」という言葉をご存知でしょうか。これは仏教や東洋思想に由来し、「人の心がどのように反応し、感じ取り、行動に移すか」という、理屈を超えた微妙な心の働きを意味します。つまり、“心がどう動くか”、その瞬間を捉える感性の世界です。この深遠な概念は、「伎芸型おもてなし商売道」において、まさに核心中の核心となります。伎芸型おもてなしとは、単なる丁寧な接客マナーではありません。それは、お客様の「表情」「声色」「沈黙」「間」といった五感で察知できるあらゆる情報から、その奥に潜む**心の動き(機徴)**を読み取る“舞台芸”のような哲学です。「感じる力」と「応じる力」の即興劇この道では、マニュアルを優先するのではなく、「感じる力」を何よりも大切にします。お客様の心の機徴を感じ取ったその瞬間、今度は提供者側の心の機徴で応じるのです。この応対は、まるで二人の役者による「心と心の即興劇」です。感じた“気配”に対して、いかに適切に応じるか──ここに長年培った**技(わざ)と、もてなす芸(こころ)**が融合します。風がそっと木々を揺らすように、相手の心に寄り添い、笑顔や安らぎを引き出す。その一瞬の、理屈ではない美しい交流こそが、「心の機徴」の真の表れと言えるでしょう。頭ではなく、心が動く「機の道」ですから、「伎芸型おもてなし商売道は、心の機徴である」という指摘は、まさに本質を突いています。おもてなしとは、頭で論理的に考えるものではありません。相手の心に触れ、自分の心が自然と反応し、動くもの。その**“心の動き”**を磨き上げ、芸の域にまで昇華させたのが、この道の真髄なのです。おもてなしの道は、まさしく**「心が心を呼び起こす」、繊細で奥深い「機の道」**なのです。

2025.10.28

コメント(0)

-

笑顔とぬくもりが交差する学園祭 ─ 若者とつながる“伎芸型おもてなし”の現場から???

笑顔とぬくもりが交差する学園祭 ─ 若者とつながる“伎芸型おもてなし”の現場から10月25日(土)、つくば市沼田にある「わんわん🐶ランド」で開催された犬友祭(学園祭)に参加しました。午前中は別件の打ち合わせがあり、会場入りは13時前。到着すると、専門学校の学生や卒業生、来年度の入学希望者を中心に、家族連れや友人グループなど、10代から20代の若者たちで賑わい、約1,500〜2,000人もの熱気に包まれていました。入場してすぐ、若い女性が私を見て「あっ、道の駅常総にいるコロッケキッチンカーのおじさんだ!」と声をかけてくれました。さらに、常総市水海道から来られたご家族からは「洋服屋のロコレディさんだ!」との声も。こうした“顔の見える関係”が、地域とのつながりを実感させてくれる瞬間です。小雨が降る中、クレープキッチンカーの前には長蛇の列。寒さの中、「皮を温かくして提供しよう」とスタッフが即座に提案し、結果「美味しい!」「ほっとする!」と評判に。わずか100分ほどで完売となりました。雨の中の学園祭、予想以上の反響に驚きと反省の連続です。売り切れ後、深々と頭を下げてお詫びすると、「おじさん、そんなに頭を下げないで」と優しく声をかけてくださるお客様。その言葉に胸がじんと熱くなりました。茨城弁で若い女性たちと笑顔のやり取りをしていると、「おじさんみたいな彼氏募集中!」と冗談まじりに声をかけてくれる学生グループも。こうした交流こそが、伎芸(ぎげい)型おもてなしの醍醐味です。来場者の約7割は茨城県内から。県北の農家ご一家からは「素晴らしい学園祭に来て良かった」と温かい言葉をいただきました。学生たちの模擬店も、低価格での提供やハロウィン衣装による演出など、工夫が光っていました。しかし何より嬉しかったのは、「あのキッチンカーで温かいクレープを食べたかった」と言ってくださる声。商品だけでなく、人との会話が思い出に残ること。それこそが“伎芸型おもてなし”の真髄です。笑いとぬくもりが交差したこの学園祭。若い世代と地域の心が触れ合う一日は、私たちスタッフにとっても忘れがたい“笑倍(しょうばい)”の時間となりました。参考になれば、幸いです。

2025.10.27

コメント(0)

-

ローカル型csv手法経営は、中小企業向け???

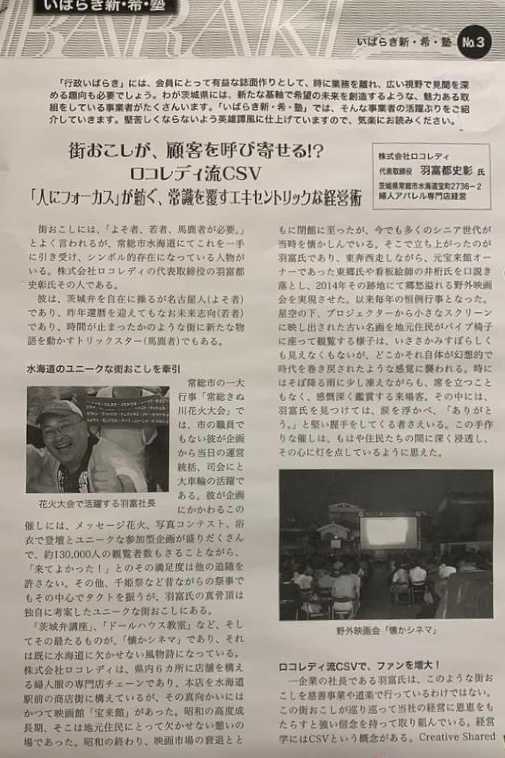

🧭 ポーター博士の「上位設計型CSV」マイケル・ポーター博士が提唱するCSVは、企業の競争力強化と社会課題の解決を同時に達成する戦略的枠組みです。特徴は、グローバルに通用する標準化と規模化を重視する点。バリューチェーンの再設計や共通KPI(Key Performance Indicator)を用いて、社会的インパクトと経済的成果を定量的に測定します。例えば、栄養改善を目的とした食品開発や、環境負荷低減を図る製造工程の見直しなど、企業の中核事業と社会課題を統合することで、持続可能な成長を目指します。🏘️ 私、羽富都史彰の「ローカル型CSV」このCSVは、地域の関係資本(人のつながりや信頼)を活かした草の根的な実装型。道の駅、祭り、キッチンカーなど、地域の生活文化に根ざした場を起点に、「出愛(であい)」と伎芸型おもてなしを通じて、商い・教育・福祉・文化を横断的に束ねる合意形成型のCSVです。評価軸も売上だけでなく、再来店率、共助ネットワークの広がり、笑顔の数(“笑倍”)など、定性指標を重視。標準化よりも地域ごとの文脈に合わせた“地域適合”を優先し、小さく速く回すことで、持続可能な地域づくりを支えます。このように、ポーター型が「設計と測定による普遍性」を追求するのに対し、羽富 都史彰型は「関係性と場づくりによる地域性」に根ざしている点が大きな違いです。いかがでしょうか?参考になれば、幸いです。

2025.10.25

コメント(0)

-

地域の未来を「笑倍」でつくる ― 私たちのローカル型CSV経営とは???

地域の未来を「笑倍」でつくる ― 私たちのローカル型CSV経営株式会社ロコレディ代表の羽富 都史彰です。私たちは、茨城県常総市で「美と健康と癒し」を軸に、アパレル、キッチンカー、ヒーリングサロンなど、一見するとバラバラな事業を展開しています。でも、私たちが本当に目指しているのは、実は“商売”そのものではありません。私たちの商いは、**“人づくりと地域づくり”**のための手段なんです。茨城県の経営革新計画書でも認証されたこの取り組みを、私たちは**「ローカル型CSV経営(共通価値の創造)」**と呼んでいます。CSVは「Creating Shared Value」の略。ポーター博士の理論を中小企業向けに。つまり、「会社の利益」と「地域の幸せ」を同時に生み出すことです。難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば「地域を笑顔にすることで、私たち自身も笑顔になる」という仕組みを、日々の接客や活動の中で丁寧に育んでいる、ということなんです。オーナーであれ、社長であれ、現場第一主義の精神です。ロコレディのスタッフは役員を含めて15名。この小さなチームの構成こそが、私たちの大きな強みです。男性は3名、そしてなんと、60歳以上のスタッフが7名を占めています。この多世代・多様性が、ロコレディのリアリティであり、温かさの源です。私たちは、年齢やキャリアに関係なく、一人ひとりの「できること」「やりたいこと」を生かすオーダー・メイド型の雇用制度を導入しています。健康や家庭の事情に合わせた柔軟な働き方の中で、60代、70代のベテランスタッフが、商品提案やおもてなしの現場で、若い世代にも負けないくらい生き生きと活躍しているんですよ。人生経験豊かな彼らの存在が、お客様に安心感と本物の温かみを提供や、提案してくれています。私たちが大切にしているのは「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」。お客様との会話(快輪)、しぐさ、声のトーン、表情まで、すべてを大切にする“心の舞台芸術”です。例えば、道の駅常総で人気の「しゃべるコロッケ」キッチンカー。ここではただコロッケを売るのではなく、スタッフが一人ひとりのお客様を主役に、笑いと温かいトークを繰り広げます。地元の農産物を使った商品を通じて、人と人、そして人と地域がつながっていく。これこそが、私たちの目指す「商いの力」です。また、私たちは未来の地域を担う人づくりにも力を入れています。その一つが「常総ごじやっぺ短期大学校」。ここでは接客、販売、地域活動を一体で学ぶリスキリング教育を行い、学んだ人が将来、地域事業の担い手として独立・活躍できる未来を応援しています。私たちのローカル型CSV経営は、すべて「地域の課題を、商いの力で解決する」という、シンプルな発想から生まれました。お客様に「ありがとう」と喜ばれ、スタッフが自分たちの仕事に誇りを持ち、そして地域全体が元気になる。私たちはこの“三方よし”を超えた、**“笑倍(しょうばい)よし”**の考え方を何よりも大切にしています。私がいつもスタッフに語るのはこの言葉です。「ヒットよりフィット。数字より笑顔。」小さな商いの中にこそ、人を幸せにする力がある。私はその力を信じています。人口減少や高齢化が進む時代だからこそ、私たちの挑戦が、“希望を生み出す地域モデル”として、皆さんのような若い世代が「地元で働くっていいな」「地域で何かしたい」と思えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。地域まるごとを、私たちの商いで笑顔に満たす。これが、ロコレディの、私の変わらぬ信念です。

2025.10.25

コメント(0)

-

感じる力が、売れる力──セールス・レディが教えてくれた“営業の本質”とは???

感じる力が、売れる力──セールス・レディが教えてくれた“営業の本質”営業って、数字を追いかける仕事だと思っていませんか?もちろん、結果は大切。でも、それだけじゃない。心を動かす仕事でもあるんです。そんなことを、ある40代半ばのセールス・レディから教えてもらいました。彼女が初めて私のもとに来たとき、悩みを抱えていました。「思うように数字が伸びません。営業の心構えを教えてください」そう言って、仕事のことだけでなく、プライベートな悩みまで打ち明けてくれました。私なりにアドバイスをすると、彼女は晴れやかな笑顔でこう言いました。「はとみさんに相談してよかった。源氣(げんき)が出てきました。相手を見て“この人”と思ったら、これからも、相談していきたいと思います」その言葉が、今でも心に残っています。🌿数年後、彼女は人材関係の会社で活躍するセールス・レディに成長。「ロコレディさんに一番に新商品を紹介したいと思うようになったんです。店長さんの役に立つ情報を届けたい、と考えるようになりました」彼女の営業スタイルは、変わっていました。“売る”よりも“届ける”という気持ち。それが、自然と数字にもつながっていったのです。もう一つ、印象的なエピソードがあります。彼女が洋服を買ったときの話。「買うつもりはなかったのに、気づいたら5万円分も買っていたんです。理由は、“落ち着く”から。あたたかくて、家族みたいで、居心地がよかった」その“感覚”を、今の営業に生かしていると彼女は言います。営業とは、“感じる力”の仕事。テクニックだけでは、人の心には届かない。でも、感じる力があれば、営業はもっと自然体でできる。営業が上手な人は、構えて勉強するタイプではありません。日常の中で気づいたことを素直に受け取り、自分の血肉にしていく人。そして、仕事が終わっても同じ道を帰るのではなく、時には道を変えて、新しい風を感じてみる。その“道の変化”が、心の気づきを生むのです。感じる力が、売れる力になる。営業とは、相手の心にそっと寄り添う「伎芸(ぎげい)」のような仕事。彼女の姿が、それを教えてくれました。

2025.10.24

コメント(0)

-

地域社会の「未来」と「笑顔」を創る:ロコレディのローカル型CSV経営の実践と哲学とは???

地域社会の「未来」と「笑顔」を創る:ロコレディのローカル型CSV経営の実践と哲学1. はじめに:商売の本質は「人づくりと地域づくり」にあり株式会社ロコレディは、茨城県常総市を拠点に「美と健康と癒し」をテーマとした多角的な事業を展開する企業である。当社の経営哲学は、茨城県の経営革新計画で認証された**「ローカル型CSV経営(共通価値の創造)」**に集約される。これは、「会社の利益」と「地域の幸せ」を同時に生み出す経営であり、私たちはこれを「商いの力で地域の課題を解決し、地域まるごとを笑顔で満たす」挑戦と定義している。本資料では、このローカル型CSV経営を支える独自の人事・接客哲学、および地域連携の具体的な仕組みを解説する。2. 独自の経営資源と雇用哲学ロコレディの組織的特徴と強みは、その多様性にある。スタッフは役員を含めて15名。うち男性3名、60歳以上のスタッフが7名を占める。この多世代・多様な構成を最大限に活かすため、当社は年齢や経歴に関係なく、個々の「できること」「健康や家庭の事情」に合わせたオーダー・メイド型雇用人事制度を導入している。この柔軟な働き方により、60代、70代のベテランスタッフが、人生経験に裏打ちされた知恵と温かみをもって、生き生きと商品づくりやおもてなしの現場で活躍している。彼女らの豊富な経験こそが、顧客に対する高い付加価値となっている。3. CSV経営を体現する「心」の商い:伎芸型おもてなしロコレディの経営哲学の核心は、単なる接客を超えた**「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」**にある。これは、お客様との会話、しぐさ、声のトーン、表情に至るまでを「心の舞台芸術」として捉え、一人ひとりのお客様を主役にするという考え方である。私は、**「失礼ながらも、お客様のことを家族の一員として考えています」**と言います。これは、マニュアル的な対応ではなく、相手の状況や気持ちを深く慮り、時に人生の相談に乗るような、温かみのある関係性を築くことを意味する。道の駅常総の「しゃべるコロッケ」キッチンカーでの、地域食材を通じた温かい対話は、まさにこの哲学の実践例であり、人と人、人と地域を深く結びつける「笑倍(しょうばい)よし」の具現化である。4. 地域課題解決と未来の担い手育成への挑戦当社のローカル型CSV経営は、現在の地域課題(人口減少、高齢化など)への対応に留まらない。未来への投資として、地域事業の担い手育成にも注力している。具体的には、**「常総ごじやっぺ短期大学校」**を運営し、若者や主婦層を対象に接客・販売・地域活動を一体化したリスキリング教育を提供している。ここで学んだ人材が、将来的に独立したり、地域の新規事業の担い手として羽ばたけるよう支援することで、持続可能な地域社会の形成に貢献している。5. 結論:ヒットよりフィット、数字より笑顔ロコレディの信念は「ヒットよりフィット。数字より笑顔」という言葉に凝縮される。ロコレディの挑戦は、「地域の課題を、商いの力で解決する」という発想から生まれたものであり、お客様に喜ばれ、スタッフが誇りを持ち、地域が元気になるという“三方よし”を超えた**“笑倍(しょうばい)よし”**を追求するものである。このローカル型CSV経営のモデルは、人口減少・高齢化が進む日本において、地域の企業が「希望を生み出す」ための具体的な青写真を提供しており、地域経済学、社会起業家論、マーケティング論など、多角的な研究テーマのヒントとなりうる。参考になれば、幸いです。#ロコレディ#伎芸型おもてなし商売道#オーダー・メイド型雇用人事制度

2025.10.23

コメント(0)

-

伎芸型おもてなし商売道の中級編、上級編とは???

中級コースの深掘り。 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道・**中級コース編題名:見える世界を磨く力 ─ 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道・中級コース中級コースの学びは、目に見える世界に意識を向けることから始まります。それは「観察力」を磨く修行です。お客様が身に着けているバッグや靴、スカーフやアクセサリー、髪型や姿勢、声のトーン──そこには、その人の“今日の心模様”が映し出されています。伎芸『ぎげい』型おもてなしでは、外見を「評価」するためではなく、心を感じ取る手がかりとして観察します。たとえば、靴が少し濡れていたら「雨の中ありがとうございます」と声をかける。スカーフの色が明るければ「今日は素敵な色ですね、何か良いことがありましたか?」と問いかけてみる。そんな一言が、心の扉を開く鍵になります。観察とは、ただ“見る”ことではありません。相手の暮らしや気持ちを想像し、「寄り添う」ための感性です。そこには、相手の世界を尊重する眼差しが必要です。お客様の立場に立ち、その人の背景を想像できるようになれば、接客は“販売”から“共演”へと変わります。中級コースの本質は、「気づき」を行動に変えることです。見えるものを通じて、見えない心を察する。その積み重ねが、信頼と感動を生み、やがて上級コースへの道を開きます。この中級コースは、五感の観察力を育てる舞台でもあります。視覚だけでなく、聴覚・嗅覚・触覚・直感を使って、相手の「今」を感じ取る。それが、伎芸『ぎげい』型おもてなしの真髄へとつながる第一歩です。 上級コース編の深掘りです題名:心の余白に光を添える ─ 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道・上級コース上級コースでは、いよいよ目に見えない世界に心の焦点を合わせます。それは、形ではなく“人柄”に宿るぬくもりを感じ取ること。お客様の思い出、出身地、趣味、親から受けた教育や躾(しつけ)──言葉の裏に流れる「生き方の物語」に耳を傾ける時間です。お客様は商品を求めて来店するように見えて、実は「自分を大切にしてくれる人」を探して訪れます。その心を受け取るためには、目に見える情報ではなく、声のトーンやまなざし、しぐさ、言葉の間に漂う“空気”を読む感性が必要です。たとえば「この色を見ると、母を思い出すんです」とおっしゃる方。その一言には、数えきれない感情が込められています。伎芸型のおもてなしでは、その想いをそっと受け取り、「お母さまのお好きだった色なのですね」と一言添える。それだけで場の空気が変わり、時間が優しく流れ始めます。また、出身地や育ちの話も心をつなぐ大切な要素です。故郷の言葉、風習、季節の記憶には、その人の人格を育んだ背景が宿ります。相手の歩んできた道を尊びながら、共通点や懐かしさを見出す。それが「出愛(であい)」の深まりです。仏壇の前で手を合わせるように、相手の人生にも、静かに“手を合わせる気持ち”で接すること。そこには宗教的な意味ではなく、敬意と感謝の作法が生まれます。この姿勢こそが、上級の極意「気品と礼節」に通じます。気品とは、装いではなく心の姿勢。礼節とは、相手を尊重し、自分を整えること。おもてなしの最上級は、この二つが自然ににじみ出る状態です。お客様も、スタッフも、共に心を整え、「また愛(あい)ましょう」と笑顔で別れる。そして、また会いたくなる空気を残す──。それが、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道・上級編の到達点です。人間は死ぬまで、勉強ですね。トライアンドエラーの繰り返しです。失敗は肥やしになります。ありがとうございます。参考になれば幸いです。

2025.10.22

コメント(0)

-

職場の女性を活かす術とは???

悩んでいる女性スタッフを源氣(げんき)にさせる方法とは???・・・・・このブログを書き始めたころから、女性相手の仕事をしてきた数多くの失敗を書き続けてきました。 その失敗から数多くの学びがありました。 どうも、女性とパートナーを組むとうまくいかない。 悩み、苦しみながら、どうしたら???・・・・・と毎日考えていました。 でも、ある日、突然見えてきたのです。 女性と接する時のポイントが。 もう、ビックリです。ゴルフのパットラインが、見えるように。自然に、日本語を覚えたように。 コツが見えるようになったのです。 じわっと~、じわっと~、心に感じてくると思います。 私は、男3人兄弟の次男坊。体育会系の家庭に育ち。 大学時代までは、女性とは、無縁。 就職先が、レデイースアパレルメーカー株式会社東京スタイル・・・ここが、また、体育会系の会社であった。 底から、私の苦悩が、はじまりました。 話しを戻します。 実は、先日、ある女性スタッフから、相談を受けました。「社長、少し、体の調子が良くないのです。以前は、仕事のストレスは、仕事で解決できたのですが、 どうも、人間関係や、売上げのことで、悩みが多くて?????」と相談を受けました。 私は、このように、アドバイスをしました。「なるほど~、そうか。あまり自分を痛めつけるな~。今の状態では、何をやっても、うまくいかないかもしれないなぁ~。まぁ、ゆっくりやれよ~、焦るなよ~。おれがついているから、 心配するな! 病院へ行って、よ~く看て貰え。 時には、温泉でも、行って、気分転換してきなぁ~。誰でも、そういう時期はあるよ。 この私だって、あるよ。 でもね~、この時期を通り過ぎると、急に、また、成長がはじまるんだよ。・・・と先輩社長様に教えて頂きました。 顔晴(がんば)れしようよ。」と言うと、目の奥から、キレリと光る宝石が見えました。 私も、涙ぐみながら、アドバイスをしました。 ポイントは、プライベートな部分と仕事の部分を分けて、アドバイスするのではなく、うまく、ミックスしながら、相手に威圧感を与えずに、話しをもっていくと、女性は、落ち着くようです。 そして、もう一つアドバイスをしました。 「もし、気分を変えたかったら、今書いている字を変えてごらん。 いつも、何気なく書いている自分の字を変えることによってきっと、新しい自分に氣がつくよ。 晴れやかになるよ。」ともアドバイスしました。

2025.10.20

コメント(0)

-

女性には、解説ことばで、仕事を頼まない???

女性には、解説ことばで、仕事を頼まない??? 女性は、読まないで~。でも、宇宙人型の女性は、読んで いいですよ~。女性には、解説ことばで仕事を頼まない方がよい。こんなことも、知らなかったのです。 私は、経験しました。何度も、何度も、何度も、女性との仕事上のトラブル。もう、やってられない~。・・・本当に、本当に、本当にそう思っていました。 やっと、氣がついたのです。 女性に解説ことばで、しゃべっては、いけません。 特に、感情の激しい女性には、解説ことばで、仕事を頼むと、人間関係が、おかしくなります。 危険です。 では、どういうことば なのか??? 具体的に、述べていきますね。 それは、論理的に、無駄の無いことばです。「OOに関しては、こうやってくださいね。 ここは、こーで、あーで、終わったら、こうしてください。 その理由は、OOだからです。」 簡単に言うと、感情が入っていないことばでも、あります。 この言い方が、まずいのです。形容詞が、入っていない会話(かいわ)ではなく、この快輪(かいわ)が、必要な時代となったのです。 実は、 感情 の激しい女性ほど、感情のことばを入れて、応対すると 人間関係がうまくいくのです。 これを知ったら、もう悩むことが少なくなりました。 女性に仕事を頼む時は、解説しては、ダメなんですよ。 仕事が、やり易くなるように、噛み砕いたり、解消しやすくするんですよ~。 女性・・・女へんの言葉を知っていますか??? 好き、嫌い、嫉妬、・・・どうですか?すべて、「女」というへんがつくでしょ~。 女性は、感情が、激しいのではありません。そういう感情を持っているのが、女性なのです。 感情が豊かなのです。 情緒豊かなのです。 どうですか~、参考になりますか? もう、長年培ってきたこの極意を是非、女性との仕事で、悩んでいる男性のみなさんに理解(りかい) いやいや、理解(りかい)ではなく、わかってもらいたいのです。 どうも、男性は、固いことばで、解説したくなる習性をもっているようです。 まだまだ、私も女性の行動心理は、勉強中です。 修行の身です。 働くでぇ~。

2025.10.16

コメント(0)

-

翔(はばた)く女性を活かす行動心理学とは???

私は、2005年8月ごろから、楽天日記を書き始めました。途中、本業のアパレルが忙しくなって、すべて全部消しました。しかし、あるお婿さんである旦那様が、○仕事につまり、○殺未遂をおこした。・・・と耳に入ってきました。仕事場の女性スタッフとの悩みや、創業者の義父との関係について悩み苦しんだそうです。下記の内容さんこうになれば、幸いです。悩んでいる女性スタッフを源氣(げんき)にさせる方法とは???・・・・・このブログを書き始めたころから、女性相手の仕事をしてきた数多くの失敗を書き続けてきました。 その失敗から数多くの学びがありました。 どうも、女性とパートナーを組むとうまくいかない。 悩み、苦しみながら、どうしたら???・・・・・と毎日考えていました。 でも、ある日、突然見えてきたのです。 女性と接する時のポイントが。 もう、ビックリです。ゴルフのパットラインが、見えるように。自然に、日本語を覚えたように。 コツが見えるようになったのです。 じわっと~、じわっと~、心に感じてくると思います。 私は、男3人兄弟の次男坊。体育会系の家庭に育ち。 大学時代までは、女性とは、無縁。 就職先が、レデイースアパレルメーカー株式会社東京スタイル・・・ここが、また、体育会系の会社であった。 底から、私の苦悩が、はじまりました。 話しを戻します。 実は、先日、ある女性スタッフから、相談を受けました。「社長、少し、体の調子が良くないのです。以前は、仕事のストレスは、仕事で解決できたのですが、 どうも、人間関係や、売上げのことで、悩みが多くて?????」と相談を受けました。 私は、このように、アドバイスをしました。「なるほど~、そうか。あまり自分を痛めつけるな~。今の状態では、何をやっても、うまくいかないかもしれないなぁ~。まぁ、ゆっくりやれよ~、焦るなよ~。おれがついているから、 心配するな! 病院へ行って、よ~く看て貰え。 時には、温泉でも、行って、気分転換してきなぁ~。誰でも、そういう時期はあるよ。 この私だって、あるよ。 でもね~、この時期を通り過ぎると、急に、また、成長がはじまるんだよ。・・・と先輩社長様に教えて頂きました。 顔晴(がんば)れしようよ。」と言うと、目の奥から、キレリと光る宝石が見えました。 私も、涙ぐみながら、アドバイスをしました。 ポイントは、プライベートな部分と仕事の部分を分けて、アドバイスするのではなく、うまく、ミックスしながら、相手に威圧感を与えずに、話しをもっていくと、女性は、落ち着くようです。 そして、もう一つアドバイスをしました。 「もし、気分を変えたかったら、今書いている字を変えてごらん。 いつも、何気なく書いている自分の字を変えることによってきっと、新しい自分に氣がつくよ。 晴れやかになるよ。」ともアドバイスしました。 参考になりますか???

2025.10.15

コメント(0)

-

東京・北千住駅で学んだ、伎芸『ぎげい』流ビラ配りの極意とは???

北千住駅で学んだ、伎芸『ぎげい』流ビラ配りの極意東京有数のターミナル駅、北千住駅。毎日、目的を持った無数の人が行き交うこの場所で、キャンペーンのチラシを配る人々の姿を目にします。しかし、その多くは通行人に素通りされ、拒否されてしまうのが現実です。実際に観察してみると、わずか15分の間にビラを受け取った人はたった1人。しかも、その時ビラはポケットティッシュと一緒に渡されていました。この小さな光景の中に、ビラが「受け取られるか・拒まれるか」の大きな差、つまり「伎芸(ぎげい)」と呼べるような極意が潜んでいます。なぜ、ビラは受け取ってもらえないのか?多くの人がビラを拒否する背景には、配り手側の無意識の行動が関係しています。主な理由は以下の2点です。歩くリズムを無視している:多くの配り手は、その場に立ち止まったまま、一方的にビラを突き出すように手を伸ばします。これは、急ぐ通行人の歩くスピードやリズムとまったく合っていません。彼らにとっては、突然進路に現れた「避けるべき障害物」となり、反射的に拒否反応が出てしまうのです。受け取りやすい工夫がない:ビラ単体では「情報」としての価値しか感じられず、多くの人は「いらない」と判断します。しかし、前述の例のように、ポケットティッシュや試供品といった実用的な小物と一緒であれば、「ちょっと得した気分」になり、心理的な受け取りのハードルが大きく下がります。「伎芸型おもてなし商売道」の視点ビラ配りを単なる「作業」と捉えるのではなく、「舞台の上の接客」と見なすのが、この「伎芸」の考え方です。この舞台の主役は、ビラを配る側ではなく、受け取る通行人です。だからこそ、配り手には徹底的な「観察」が求められます。かつて大学時代にビラ配りで「学生チャンピオン」と呼ばれた私の経験から言える極意も、たった一つ、**「観察して、合わせる」**ことです。具体的には、通行人の流れに逆らうのではなく、その流れに溶け込むような動作を意識します。歩くペースに合わせる:立ち止まって構えるのではなく、相手の歩調に合わせて少し身を乗り出す。差し出す角度:正面から横から差し出すのではなく、相手の視界を遮らないよう、下からすっと手を差し伸べる。「どうぞ」と小さな贈り物を渡すかのように、優しく、丁寧な所作が重要です。表情と視線:視線は優しく、口元は笑顔で、決して相手に威圧感を与えない。アイコンタクトは大切ですが、強すぎる視線は避け、あくまで「おもてなし」の心で接します。無理に押しつければ嫌悪感を抱かれますが、相手の歩調や気持ちに寄り添えば、不思議と通行人の手がスッと伸びてくる瞬間を体験できます。まとめ:心を通わせる小さな伎芸北千住駅の人波を眺めながら改めて思うのは、ビラ配りとは「モノを渡す作業」ではなく、「心を通わせる小さな伎芸」なのだということです。成功の鍵は、派手なトークや奇抜な衣装ではありません。目の前の通行人を「お客様」として尊重し、その行動と感情を深く「観察」すること。そして、その観察に基づいた「おもてなしの気持ち」を持って、動作を合わせることです。どんなに多くの人に素通りされても、次の一瞬には、きっと笑顔でビラを受け取ってくれる人に出会えます。この「伎芸」を身につければ、ビラ配りの成功率は格段に向上するでしょう。

2025.10.13

コメント(0)

-

「居たよ!」──笑顔でつながる伎芸『ぎげい』の舞台とは???

「居たよ!」──笑顔でつながる伎芸『ぎげい』の舞台:心と心をつむぐ「笑倍(しょうばい)」の道の原点10月12日の日曜日、道の駅常総のキッチンカー前は、まるで祝祭のような賑わいを見せました。午前11時半から夕方17時を過ぎても途切れない行列は、「ゴールデンウィークみたい」とお客様同士が笑い合うほどの大盛況。この活気あふれる人波の中で、私は忘れられない温かい言葉をいただきました。栃木、千葉、埼玉からわざわざお越しくださったご家族様がかけてくださったのは、「オヤジさんの漫談が聞きたくて来たんだよ! 居るかな、居るかな……居たよ!って心の中で叫んだんだ」という、胸に深く沁みる一言でした。私の小さな“舞台”を楽しみに、遠方から足を運んでくださるお客様の熱い思いこそが、私の原動力です。この感動的な出会いの中にこそ、私の実践する伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真髄があります。それは、単にコロッケを販売する**「商売」に留まらず、笑顔と心を通じてお客様と深くつながる「笑倍(しょうばい)」の精神です。この道は、まさに「一期一会」。お客様一人ひとりの人生の一コマに、わずかでもぬくもりや笑顔**を添えたいという純粋な願いが、私を毎週この場所へと立たせ続けています。土曜日は、別件の打ち合わせを終えて昼前から現場に入り、結局お昼を抜くほどの忙しさでしたが、不思議と疲れよりも大きな喜びを感じました。キッチンカーという小さな舞台が、地域と、そして人の心と心をつなぐかけがえのない場になっている──その実感こそが、何物にも代えがたい報酬です。そして、迎えた本日の祝日、「スポーツの日」。「オヤジさん、今日は居るの?」「お昼過ぎかな? 13時半ごろ?」といった、お客様からの期待の声が届くことが、私にとっては何よりの励みとなります。午前中のアパレル店舗での仕事を終え次第、私はすぐにこの**“舞台”**へと戻ります。伎芸『ぎげい』の真髄は、流暢な言葉よりも、お客様に対する**「心」で伝える温かさ。まるで家族のように迎えてくださる皆様に、感謝の気持ちを込めて「ありがとう」**を届けたい。今日もまた、このキッチンカーという**「笑倍」の舞台で、新たな出愛(であい)に感謝しながら、笑顔と心を通じてぬくもりをお届けすることを使命とします。「居たよ!」**という、お客様の心からの喜びの声を聞くために。【まとめ】心で伝えるおもてなしを核とする伎芸『ぎげい』型商売道の実践。遠方からのお客様の「居たよ!」という一言に象徴される、一期一会を大切にする精神。キッチンカーを単なる販売の場ではなく、笑顔と心をつなぐ「笑倍」の舞台と捉え、日々の出愛に感謝しながら、お客様の人生の一コマにぬくもりを添えることを喜びとする活動。今日もまた、**「ありがとう」**を届けるために舞台へ向かう。

2025.10.13

コメント(0)

-

左手の哲学を床屋さんから、学ぶ???

「左手の哲学」:商売の切れ味を生む本質私は、長年お世話になっている床屋の主人との会話から、商売や経営における成功の本質を捉えた忘れられない教え、**「左手の哲学」**をいただきました。ヒゲを剃る際、主人はカミソリを持つ右手(目に見える行動)よりも、肌を押さえ角度を整える左手(目に見えない準備と支え)の役割が重要だと言うのです。左手が**“道をつくる”**からこそ、右手の動作がスムーズになり、きれいに剃れるのです。この教訓を聞いて、私は「これは経営にも同じことが言える」と確信しました。右手の役割(表の行動): 私たちが普段注目しがちな、「売る」「話す」「提案する」といった、結果に直結する目立つ行動。左手の役割(陰の努力): 「準備する」「整える」「心を配る」といった、土台作りと環境整備。多くの人が右手の行動ばかりに注目しがちですが、実際には左手の支えがなければ、商いの切れ味は生まれません。左手の哲学が示す具体的な行動「左手の哲学」は、以下のような地味だが不可欠な努力を指します。環境整備: お店を清める「護美(ごみ)の心」を持ち、整理整頓や掃除を通して**“気を整える時間”**を大切にすること。雰囲気作り: お客様が入りやすい雰囲気をつくること。チームワーク: スタッフ同士が声をかけ合い、笑顔を交わすこと。これらはすべて、右手の「売る」という行動のパフォーマンスを最大化するための準備であり、私はこの話を聞いて以来、仕事の場面でも**「左手の意識」**を持つようになりました。職人の王道と商売の本質この哲学は、「剃る前に整える」「話す前に聴く」「売る前に寄り添う」という職人の王道に通じています。急いで結果(右手)を出すよりも、まず心を整え、場を整え、相手の立場を感じる(左手)ことが、会話や商いの流れを柔らかくします。私は、「右手の技を磨くことも大事ですが、左手の心を忘れてはいけない」と感じています。この目に見えないところで整える力こそが、人を笑顔にし、長く愛される商売を支える原動力だと考え、この「左手の哲学」を、私の会社ロコレディの現場で大切にしていきます。

2025.10.12

コメント(0)

-

新聞配達の勤労学生時代とは???

新聞配達の勤労学生時代(昭和53年4月〜昭和54年3月)昭和53年4月、東海大学に入学すると同時に新聞配達の勤労学生として働き始めました。厳しい生活と環境住居: 新聞店が契約したアパートの二階にある六畳一間の小さな部屋。トイレは共同で、風呂はなく、夜は銭湯に通う生活。勤務時間: 朝は3時半に起き、多摩川沿いの坂道を新聞満載の自転車で漕ぎ出す。大学の授業後には夕刊の配達もあった。苦労: 手がかじかむ、風で新聞が飛ばされる、夕刊の配達が19時を過ぎることもあった。「心」と「信頼」配達が遅れた際は、一軒一軒「遅くなりまして申し訳ございません」とお詫びの言葉を添えて回った。この経験から学んだのは、「働くとは、人の一日を整えること」という理念。「この新聞を待っている人がいる」という思いが、ペダルを回す唯一の力となり、効率よりも心、スピードよりも信頼を重視する姿勢を学びました。ささやかな楽しみ夏の配達後の唯一の楽しみは、喫茶店で食べるかき氷。いつもはイチゴ、月に一度の小豆ミルクだった(当時約350円と記憶)。努力が実を結ぶ新聞店の所長や読者の支えもあり無事に契約満了。翌年昭和54年4月からは、東海大学の無返済勤労学生奨学金を3年間支給されることになった。この新聞配達の一年は、単なるアルバイトではなく、「人のために働く喜びを知った、人生最初の“ステージ”だった」と振り返っています。その後のアルバイト大学2年生(昭和54年4月以降)からは、デパートの清掃係や都議会議員事務所でのアルバイトを3年間経験しました。この手記は、苦労の中でも、使命感と誠実さを持って働くことの尊さを学んだ、青春の一ページです。きつかったですが、愉しい毎日でした。父親を大学3年の10月にガンで亡くしました。#新聞配達勤労学生#羽富 都史彰#ロコレディ

2025.10.08

コメント(0)

-

値下げの舞台に立つ前に──伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道に学ぶ“価値”の演出

値下げの舞台に立つ前に──伎芸型おもてなし商売道に学ぶ“価値”の演出すべての値下げが悪ではありません。しかし「戦略なき安売り」と「戦略的な安売り」には、決定的な違いがあります。この違いを見誤ると、商売の舞台は沈黙し、笑顔も拍手も消えてしまいます。競合が下げたから自分も下げる──。そんな判断は一見親切に見えても、未来への投資体力を奪い、スタッフの誇りをすり減らします。利益だけでなく、顧客の質やブランド価値までが静かに崩れていくのです。伎芸型おもてなし商売道では、「安いから買う」ではなく「あなたから買いたい」と思われる関係づくりを重視します。五感で伝えるぬくもり、心を通わせる対話、そして笑顔の余韻──。それらが価格以上の満足を生み出す「舞台演出」なのです。一方、戦略的な値下げには意味があります。 新しい顧客との出愛(であい)を生み、次の来店や口コミにつながる布石となります。 「この価格は、あなたに知ってもらうためのご挨拶です」と、心を込めたストーリーを添えることが大切です。値下げとは演目の一場面にすぎません。「誰を笑顔にしたいのか」という脚本がなければ、ただの値引き劇です。価格競争ではなく、価値共創──。値段を下げる前に、自社の“舞台”を見渡してみましょう。本当に下げるべきは、価格ではなく心のハードルかもしれません。

2025.10.07

コメント(0)

-

笑いは信頼のはじまり???

笑いは信頼のはじまり ──小島よしおさんに学ぶ、“誠実な芸”の力── 「そんなの関係ねぇ!」一度聞いたら忘れられないフレーズです。 けれども、彼が真に人気を保ち続けている理由は、その“叫び”ではなく、その奥にある“誠実さ”にあります。 小島よしおさんは、どんな場所でも登場した瞬間に場の空気を明るく変える力を持っています。笑わせるのではなく、空気を整え、心をやわらげる。これこそ、伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道でいう「瞬間の舞台力」です。 私たちも、お客様の前に立つとき、それはひとつの“舞台”です。声のトーン、目の輝き、言葉の間(ま)。そのすべてで、空気が変わります。商品を売る前に、人の心をほぐす“芸”があるのです。 小島さんの笑いには、自虐もあります。しかし、決して人を下げない。むしろ、聞く人の心を軽くし、「よし、明日も頑張ろう」と思わせてくれる。その優しさと誠実さが、世代を超えて愛される理由です。 笑いは、信頼のはじまりです。伎芸型おもてなし商売道も、そこを出発点にしています。笑いがあるところに、人は心を開く。心が開いたところに、出会い──出愛が生まれる。 さらに小島さんは、芸人としてだけでなく、教育活動や講演にも力を入れています。つまり、自らの芸を“社会の元気”に変えている。これはまさに「笑倍(しょうばい)」の精神そのものです。 笑いが倍になり、人の心を動かし、地域や社会を明るくする。 それは、商いにも通じます。私たちが笑顔を届けるたび、その笑顔がまた誰かの笑顔を生み出す。 笑いの連鎖は、信頼の連鎖。そしてそれが、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の原点です。

2025.10.06

コメント(0)

-

値段ではなく、心で選ぶお客様とは???

題名:値段ではなく、心で選ぶお客様「ネットで買う方が安いですよね。」お客様から、そう声をかけられることがあります。確かに、価格だけを見れば、ネットには敵いません。でもその方は続けて、こう言ってくださったのです。 「ただ試着ができないし、返品もできないことが多い。サイズが合わなかったら、丸々損する。それなら、多少高くてもお店で試着して、店員さんにアドバイスをもらいながら買った方がいい。だから私はここに来るんです。」 そして、さらにこう続けてくださいました。「それにね、ココみたいに相談しながら買えるお店が少なくなったの。だから無くなると私が困るの。応援の気持ちもあるのよ。」 私は胸が熱くなりました。まさに、私たちロコレディが日々大切にしている“出愛(であい)”の証でした。お客様が「服を買う」だけでなく、「人と関わる時間」を楽しみに来てくださっている。それが、どれほど尊いことか。 私たちは大量販売を目指しているわけではありません。支持してくださる方の数が少なくても、その一人ひとりの笑顔の深さが、私たちの誇りです。伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道の原点は、心の通い──“売る”より“伝わる”を大切にすること。 売上に波がある日もあります。でも、こうして「あなたがいるから来る」と言ってくださるお客様がいる限り、私たちの道は間違っていない。 安さではなく、安心を。モノではなく、心を。 これからも、ロコレディは“人を笑顔にするお店”として、一笑賢明(いっしょうけんめい)に歩んでいきます。

2025.10.05

コメント(0)

-

ばあちゃんの願い、孫の笑顔──道の駅常総で交わした約束とは???

ばあちゃんの願い、孫の笑顔──道の駅常総で交わした約束2025年10月4日(土)、小雨が降ったり止んだりする道の駅常総。コロッケの香ばしい香りに誘われて立ち寄られたのは、4世代6人のご家族でした。お話を伺うと、若くして亡くなられたご主人の話を静かに語る80代のおばあちゃん。「孫たちの花嫁姿を見るまでは、まだ死ねねぇよ」と杖をつきながら笑うその姿に、家族の絆の深さと、人生の重みを感じました。私はいつもの“伎芸(ぎげい)漫談”で、「ばあちゃん、孫の彼氏は私が面談するからね。関所はここ、道の駅常総だよ!」と冗談を言うと、結婚適齢期の孫娘が笑顔で「本当に?おじさんにまず会わせるね」と返してくれました。「ご先祖様を大事にする人かどうか、そこが大切だよ」と私が言うと、ばあちゃんは「いいこと言うねぇ。頼んだよ!」と声を弾ませ、最後は笑顔でコロッケを10個お買い上げ。「無理しないでください」と伝えると、「その代わり、茨城に引っ越してきてね」と冗談を返すと、家族全員が大爆笑──笑顔が雨空を晴らすような、忘れられない“出愛”となりました。一緒県明🟰いっしょうけんめい努力しますねー。

2025.10.05

コメント(0)

-

名古屋弁と茨城弁が交差した“サーキット商い” ―伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真髄―

名古屋弁と茨城弁が交差した“サーキット商い”―伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真髄―昨日の土曜日、午後2時過ぎ。道の駅常総のキッチンカー前に、エネルギッシュな笑い声が響きました。お話を伺うと、愛知県の豊橋市と名古屋市からお越しの50代・60代の男女グループ。日曜日につくばサーキットで開催されるレースに出場するため、前泊で下妻市のホテルに滞在されているとのことでした。10人のチームで、車はなんと1,000万円以上のレーシングカー。エンジン音を聞くだけで胸が高鳴る、そんな“速さの舞台人”たちです。私はというと、バイリンガル店主。茨城弁と名古屋弁の“二刀流”で会話のハンドルを握ります。「どえりゃあ、うみゃあコロッケだがね!」「ほれ見でみぃ、茨城の人も中日ファンだっぺ!」と、尾張弁と三河弁が飛び交うその場は、まるでサーキットのピットのような賑わいでした。18年しか名古屋に住んでいなかった私ですが、久しぶりに思い出した“ピストル打線”のような名古屋弁が、懐かしさとともにお客様の心を打ったようです。途中、「茨城弁になっとるがね!」とツッコミを受け、笑いのエンジンがさらに全開。「おじさん、名古屋弁まだいけるじゃん!」と拍手までいただきました。そして最後に私が一言。「車とかけて、看護師さんと解きます。 どちらも“駐車(注射)”が決め手です!」大爆笑と拍手。この瞬間、笑顔が10倍=**笑倍(しょうばい)**に広がりました。まさにこれこそ、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真髄。土地も言葉も違う人たちと、“笑い”と“共鳴”で心を結ぶ。方言は、地域を超える心のパスポートです。名古屋弁と茨城弁が交差した一日。サーキットの轟音にも負けない笑い声が、道の駅常総の秋空に響き渡っていました。

2025.10.04

コメント(0)

-

凡人が光る「素直力」──伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の核心

凡人が光る「素直力」──伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の核心 商売の世界では、「要領がいい人」「地頭がいい人」が成功を掴む──これは昔も今も変わらない真実です。けれど、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の現場で私が出会ってきた人たちを見ていると、もう一つの力が成功を左右していることに気づきます。それが、「素直力(すなおりょく)」です。 伎芸型の商売道は、舞台の上の演者のように、相手の反応を五感で感じ取り、心で寄り添う世界。要領のよさや地頭のよさよりも、「学びを吸収する柔らかさ」と「改善を恐れない謙虚さ」が何よりの財産になります。つまり、“素直に学び、素直に動き、そして臨機応変にアドリブで応える”ことこそ、芸の道であり、商いの道でもあるのです。 お客様との出会いは、毎回が本番、そして台本のない舞台です。同じセリフでも、相手によって伝わり方がまるで違う。たとえば、道の駅で常連さんが来た時は「おかえりなさい」、初めての観光客には「ようこそ、常総へ!」。その場の空気を読む“メースバイケース”の一言が、お客様の心を温めます。伎芸型おもてなしでは、この「アドリブ力」こそ、素直さの延長線上にある芸なのです。 一方で、多くの人は「自分流」にこだわりすぎてしまいます。プライドが邪魔をして、先輩の教えを素直に受け取れなかったり、注意されると心が曇ってしまったり。しかし、本当に一流の商人(あきんど)は、状況に合わせて“変化できる人”。それは媚びではなく、心の柔軟さ──相手に合わせて自分の表現を変える勇気なのです。 「いらっしゃいませ」と言わずに、「今日は遠くからありがとうね」「雨の中よう来てくれたね」──この一言にこそ、“素直力×アドリブ力”が宿ります。マニュアルではなく、心で感じ取ったものをその瞬間に表現する。それが伎芸型おもてなしの光であり、人の心を打つ「舞台の一瞬」です。 天才的なセンスを持つ人はほんの一握り。けれど、素直に学び、状況に合わせて変化できる人は、どんな天才にも勝る“地力”を育てていきます。「まずは言われた通りにやってみよう」──そこから始まる経験が、やがて“自分の型”へと昇華していくのです。 伎芸型おもてなし商売道とは、才能の競い合いではなく、心の柔軟さを磨く「人間修行」。そして、素直力とアドリブ力を兼ね備えた人こそ、凡人を超えた笑倍(しょうばい)人。 今日も笑顔で、お客様の心に寄り添いながら── 一笑賢明(いっしょうけんめい)に、即興と真心の舞台に立ち続けたいものです。

2025.10.01

コメント(0)

-

〜花火とともに輝くおもてなしの心〜とは???

いつも有難うございます。昨日9月30日水海道本店のロコレディに。私は不在でした。〜花火とともに輝くおもてなしの心〜2025年9月20日(土)、第58回 常総きぬ川花火大会が開催されました。鬼怒川の河川敷を舞台に、18時から19時45分までのひととき、夜空に咲く大輪の花火は多くの人々の心を震わせました。小雨が降る中でも会場は満員。光と音の競演に、誰もが息をのんで見入っていました。しかし、心に残ったのは花火だけではありませんでした。9月29日、お昼過ぎに水海道本店のロコレディへ70代の奥様がお越しくださり、スタッフにこう語ってくださいました。「家族三世代でマス席を購入し、本当に愉しく観覧しました。感動したのは花火の美しさだけでなく、会場で活動していたボランティアの方々のおもてなしです。折りたたみイスはマス席内禁止でしたが、心ない持ち込み者に対しても丁寧に、丁寧に説明していて…その姿に家族全員で胸が熱くなりました。花火も、街も、人柄も綺麗でした。」奥様はさらに、私たちのマイクを通して感動を会場全体に語りかけるパフォーマンスを目にし、「面白さと温かさが重なっていた」と振り返られました。その場に居合わせた人々からは拍手が沸き起こり、近くの方々が「あれはロコレディの社長さんたちのボランティアスタッフですよ」と教えてくださったそうです。花火大会の裏側では、数えきれないほどのボランティアが活動しています。トイレの誘導、車のカギ紛失への注意、ゴミ捨ての案内──一見地味に思える仕事も、会場の安心感を守り、来場者の心に残るおもてなしとなります。奥様は最後にこう言葉を添えてくださいました。「家族全員で花火大会と運営者さん、そしてボランティアさんにお礼を伝えたくて伺いました。来年も必ず観に行きます。社長様にもよろしくお伝えくださいませ。」その一言は、私たちにとって何よりの励ましでした。花火は一瞬で消えてしまいます。しかし、その輝きを支える人の心は確かに残り、こうして語り継がれていきます。常総きぬ川花火大会は、花火そのものの美しさだけではなく、人と人とが結びつき、街全体が温かさに包まれる場でもあります。来年もまた、多くの方々に「花火も街も人柄も綺麗」と言っていただけるように。私たちは準備を重ね、心を込めたおもてなしを続けてまいります。

2025.10.01

コメント(0)

-

失敗をデータにするか、芸にする⁇?

みなさん、「失敗」と聞くとどんな気持ちになりますか?恥ずかしい、隠したい、避けたい…。多くの人がそう思うのではないでしょうか。先日、本屋さんで目にとまった一冊があります。マシュー・サイド著『失敗の科学』。この本は、「失敗こそ最大の学びのチャンスだ」と説いています。航空機のブラックボックスのように、一つひとつの失敗を丁寧に解析し、次の改善につなげる。失敗を隠すのではなく、むしろ公開して共有する。そこから大きな進歩が生まれるのだと。一方で、私が取り組んでいる「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」は、同じ失敗でも少し違った見方をします。現場での失敗や言い間違いを、そのまま「芸」として笑いに変えてしまう。お客様との会話の中で、ちょっとした失敗が「場を和ませるきっかけ」になることだって多いのです。背筋が寒くなるような失敗も、舞台に立つ役者のアドリブのように笑いへ転換できれば、それは大切な思い出になります。つまり、同じ「失敗」を扱いながらも、『失敗の科学』は“理性”で捉えて未来にす活かす。伎芸型おもてなし商売道は“感性”で受け止めて笑顔に変える。どちらも大切な学び方ですが、私はやっぱり「人の心が温かくなる失敗の活かし方」を選びたいと思います。みなさんは、どちらの「失敗の使い方」が自分らしいと思いますか?

2025.09.29

コメント(0)

-

「オーダーメイド型雇用人事制度」で実現する柔軟な働き方と企業の成長

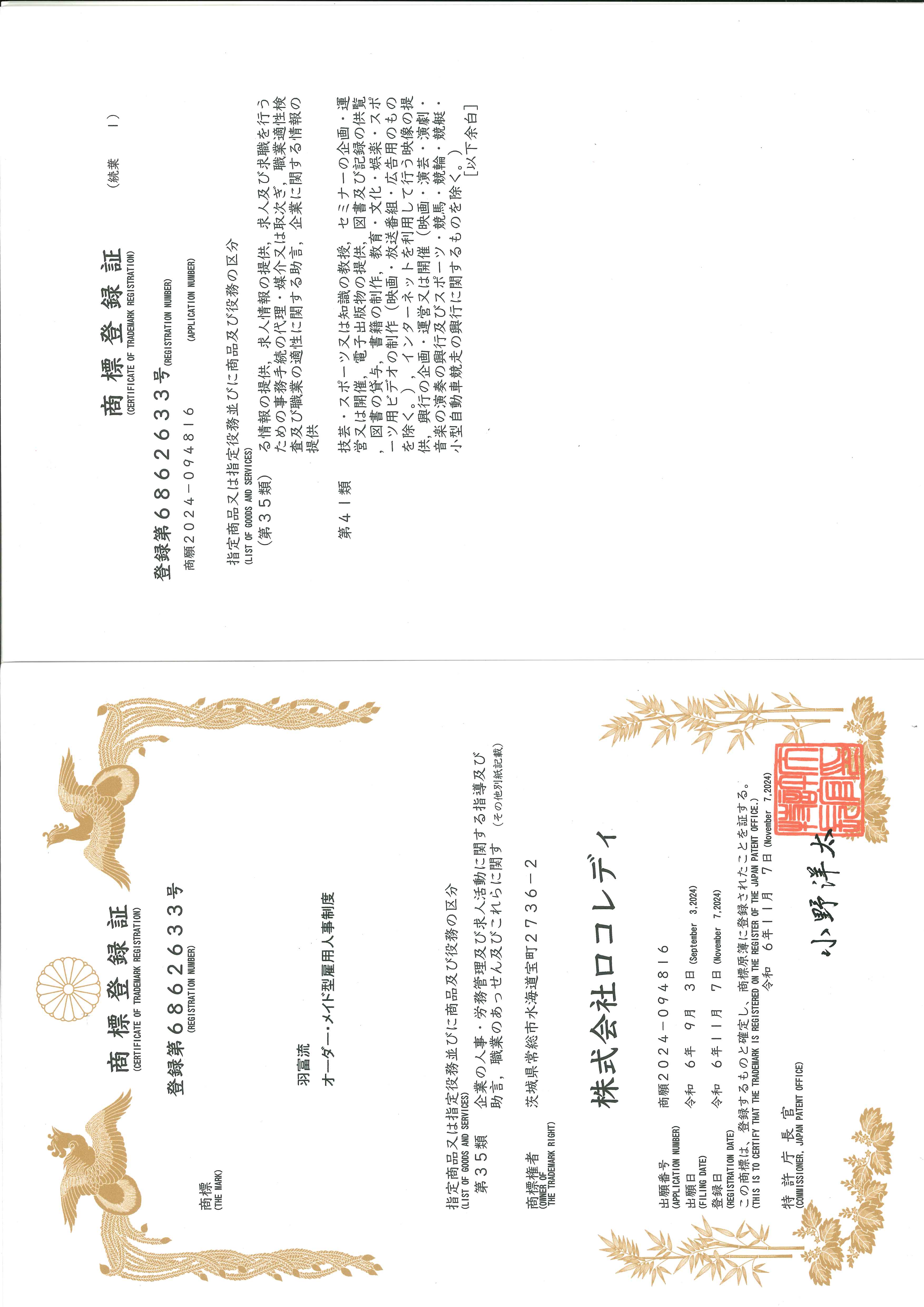

「オーダーメイド型雇用人事制度」で実現する柔軟な働き方と企業の成長近年、多様な人材の確保と定着が企業にとって重要な課題となる中、平成6年4月にオリジナルで、私が考えたロコレディの「オーダーメイド型雇用人事制度」です。この制度は、従業員一人ひとりのライフステージや家庭事情に合わせて、勤務時間や勤務地、働き方を柔軟に設計するもの。単なる「正社員」と「パート」という従来の区分をなくし、全員を「社員」と位置づけることで、個人の能力を最大限に引き出すことを目指しています。導入で得られる主なメリット1. 採用力・応募間口の拡大「転勤なし」「所定外労働なし」といった、求職者が本当に知りたい就労条件を明確化して募集することで、応募へのハードルを大きく下げます。たとえば、通常の5〜6時間勤務と、繁忙日だけ7.5時間勤務を組み合わせる働き方など、具体的なモデルを提示することで、求職者は自身のライフスタイルに合った働き方を見つけやすくなります。これにより、企業はこれまでアプローチできなかった層(育児や介護と両立したい人、シニア層など)にもリーチできるようになります。2. 定着率・エンゲージメントの向上時間や場所の制約をなくすことで、従業員は仕事とプライベートを無理なく両立でき、結果として離職率の低下につながります。さらに、時間ではなく成果で評価する仕組み(成果連動型インセンティブなど)を導入することで、「短時間勤務だから評価されない」という不公平感を解消。誰もが公平に評価される環境は、社員のモチベーションとエンゲージメントを高めます。実際、短時間勤務から執行役員に昇進した社員が複数いるなど、実績に応じたキャリアアップも可能になっています。失敗大賞エントリー制度も、導入しています。失敗を公開することで、他スタッフの気づきや、自分自身の成長を確認することが出来ます。3. 生産性と売上の向上従業員の希望を丁寧にヒアリングし、適材適所の配置を徹底することは、個人のパフォーマンスを最大化し、店舗やチーム全体の生産性向上に直結します。たとえば、60代の社員を本人の希望に合う店長の下に再配置したところ、その店舗の売上が大きく伸びた事例があります。従業員が生き生きと働ける環境は、顧客満足度や売上にも良い影響を与えます。制度設計の成功ポイントこの制度を成功させるには、入社前の丁寧なコミュニケーションが不可欠です。初回面談で希望をすべて受け入れるのではなく、会社側の提案も提示しながら、お互いが納得できる働き方を見つけていく姿勢が重要です。また、入社後のミスマッチを防ぐために、体験就業(インターン)を導入するのも有効な手段です。配慮します。でも、遠慮はしません。最終選択権は、入社希望者が決めます。仕事に対する甘えは、ロコレディには、存在しません。ロコレディの「オーダー・メイド型雇用人事制度」は、単に個人の事情に配慮するだけでなく、企業の成長を同時に実現する先進的な人事戦略として考えました。これは、ジョブ型雇用や高齢者活躍推進といった、今後の日本社会で不可欠となる雇用改革とも親和性が高いアプローチです。自社の経営課題と向き合いながら、この柔軟な働き方を導入することは、優秀な人材の獲得・育成・定着につながり、持続的な企業成長の原動力と確信しています。ロコレディの勤続平均年数は、20年越えとなりました。リスキリング制度も導入検討しています。茨城県の担当部署にも相談しています。リスキリング推進企業として、茨城県のホームページにも、載っています。日々、進化しているのが、ロコレディオリジナル人事制度「オーダー・メイド型雇用人事制度」です。商標登録も、2024年11月に行いました。3年後、5年後あなた自身のために、ご検討くださいませ。

2025.09.28

コメント(0)

-

「旅の恥はかき捨て」じゃない、宝物との出会い???

「旅の恥はかき捨て」という言葉、みなさんもご存知ですよね。知らない土地では、いつもの自分とは違う、少し大胆なことをしてしまっても、気にしなくていい。誰にも見られていないから、恥ずかしくない。そんな意味合いで使われます。けれど、私が働く「道の駅常総」では、ちょっと違うんです。ここに来る人たちは、まるでタガが外れたかのように、言いたいことを遠慮なく口にする。私のことは、ボクシングのサンドバッグか何かだと思っているみたいで、時にはグチや不満のシャワーを浴びせられることもあります。でも、不思議なことに、話し終わった後にはみんな笑顔でこう言うんです。「あー、スッキリした!楽しくおしゃべりできたよ!」その言葉を聞くたびに、胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じます。言葉のシャワーを浴びているはずなのに、それが私にとって、かけがえのない学びの時間になっていることに気づくからです。出会いがくれる、心に刻まれる宝物この半年間を振り返ると、本当にたくさんのご縁をいただきました。道の駅常総だけじゃない。つくば市のわんわんランドや、街のイベント、スーパーの店頭、さらにはアパレル店舗まで。思いがけない場所で、様々な人たちと出会い、対話が生まれたんです。家族連れ、カップル、ご夫婦、地元の人、観光客…。話される内容は、介護の悩み、子育てや学校の問題、時には政治のことまで。どれも、その人の暮らしに根ざした「リアル」な話ばかり。その一つひとつが、私の心に深く刻まれる宝物になりました。「聞くこと」が、人と人をつなぐ糸になる接客というと、「物を売ること」が目的だと思われがちです。でも、私がこの半年で学んだのは、そうじゃない。「聞くこと」「受け止めること」こそが、本当の「おもてなし」なんだということです。愚痴や不満、笑い話、時には誰にも言えずに胸の内に秘めてきた真剣な思い。それらを受け止め、共感し、一緒に笑い合う。そうすると、お客様は心の中が軽くなり、また日常へと戻っていく。私はサンドバッグなんかじゃない。そうか、私は「糸」なんだ。お客様が残していく一つひとつの言葉が、人と人との心を結ぶ、細くても決して切れない「糸」になっていたんだ、そう気づいた時、目の前がにじんで、涙がこぼれそうになりました。旅の出会いは「宝物」「旅の恥はかき捨て」なんてとんでもない。「旅の出会いは宝物」だ。この半年間は、そう言葉を変えたくなるくらい、たくさんの学びと感動で満たされていました。道の駅で、街角で、アパレル店舗で。お客様が置いていってくれた言葉の数々は、まるで光る宝石のように、私の胸の中で今も輝き続けています。また新しい宝物に出会えることを楽しみに、私は今日も店頭に立っています。もしよかったら、あなたにとっての「旅の出会い」についてぜひ、ぜひ聞かせていただけませんか?

2025.09.24

コメント(0)

-

笑倍の道に生きる???

『笑倍の道 ― 羽富都史彰物語』第一章 剣道の家に生まれて1959年(昭和34年)10月24日、愛知県に誕生。剣道家の父から「気品と礼節」を叩き込まれた幼少期。竹刀の音、畳の匂い、父の厳しい声。幼心に「人を敬うこと」を学んだ記憶。第二章 新聞配達の朝焼け昭和53年、東海大学政治経済学部政治学科に進学。川崎市多摩区JR稲田堤駅付近で新聞配達。毎朝3時半に起床し420部を配達。雨に濡れながらも「ありがとう」と声をかけてくれる住人の笑顔。「働くとは、人に役立つこと」──心に刻まれる。第三章 東京スタイル入社昭和57年、卒業後に東京スタイルへ入社。百貨店の華やかな売場に立つ。モノは売れても、心が置き去りになる感覚。「商売とは何か」という疑問の芽生え。第四章 葛藤と学びバブル景気の兆し、急成長するアパレル業界。会社の数字至上主義と、自分の「人を大切にしたい」という気持ちのズレ。黒木亮『アパレル興亡』に堀川利幸として投影された日々。第五章 誘い昭和60年、つくば万博の年の夏。創業者・羽富正三との出会い。(運命的な出会い)「我が社に来ないか?」──そう声をかけられる。面接・面談は実に20回。自分の未来と真剣に向き合う時間だった。第六章 決断昭和62年10月、ついに東京スタイルを退職。小売業「ロコレディ」に転職。安定した大企業を去り、地方の企業で挑戦する決意。これが新しい人生の始まりだった。第七章 新たな家族平成元年5月、羽富京子氏と結婚。創業者・正三氏と節子夫人と養子縁組。「家族として生きる」決意と、新しい責任感。ロコレディの後継者としての道を歩み始める。第八章 嵐の時代2011年、東日本大震災。2015年、鬼怒川氾濫による6,000万円の被害。9度に及ぶ災害。(土浦店、つくば店、雨漏り災害)「心に折れない刀」を握りしめ、泥をかき出し再建。商売は人を支える力であることを再確認。第九章 「笑倍」の哲学商売は「笑売」から「笑倍」へ。人を笑顔にすることが目的。お客様、スタッフ、地域──笑顔は連鎖していく。「笑顔の数が、そのまま会社の価値になる」と確信。第十章 人を生かす制度づくり平成6年、「オーダー・メイド型雇用人事制度」を開発。50代〜70代の女性スタッフが、自分らしく働ける環境を整備。令和6年11月に商標登録。全国でも注目を集める取り組みに。第十一章 伎芸型おもてなし商売道(商標登録済)接客を「芸道」として昇華。お客様との会話も舞台の一幕。笑顔、拍手、物語づくり。電子書籍・講演で広げる「伎芸」の思想。第十二章 教育者としての歩み一般社団法人常総ごじやっぺ短期大学校を設立。経営者であると同時に教育者に。次世代に「人を大切にする商売」を伝える使命感。最終章 未来への誓い60歳を過ぎてもなお挑戦を続ける。「商売とは、人を笑顔にすること」──その答えは変わらない。これからも「笑倍の道」を歩み続ける。全て失敗から学び、気づきを頂く。ありがとう運動の実践継続

2025.09.16

コメント(0)

-

商品を擬人化して、モノを販売する???

商品を擬人化すると、??? 擬人化とは、どういう意味か???それは、商品に魂を吹き込むことだと、私は、考えています。 すべて、生き物である。そのように、考えるようになったのです。 2007年9月5日の日経MJの記事を具体的に解説します。記事の内容は、表紙のブログをクリックしてください。 「商品を擬人化すると、売れる???」 キズ物を販売するという安易な発想では、ありません。誤解しないで、ください。お客様を騙して、販売するテクニックではありません。 モノを大切する心を、育てていきたい。 耳をケガしたネコの貯金箱のあの店の話ではなく、 今度は、他のお店で、コレに近いことが、おこったのです。 あるお店です。掃除中に、人形を落とした。 グチャグチャに、壊れた。 わが社は、キズ物販売店では、ありません。(誤解しないでくださいね) 雑貨、婦人服ブティック店のチェーン店です。 足の部分が、壊れて売りモノにならない。 でも、何とか、修繕しようと、ボンドを使って修理した。 POPにも、キズ物であることを明示しました。 耳をケガしたネコの貯金箱は、ほんの3、4ミリのキズ。 今度のお店でおきたのは、2,3センチどころか、 明らかに、売り物にならない。 足の部分5、7センチぐぐらいキズ物になった。 販売する気持ちは、ありませんでした。 店内の飾りモノとして、演出したかった。 卑しい心の売り(キズものを売る)ということではありません。 POPには、「私は、人形です。オリンピックを目指して、体操の練習をしていました。平均台がら、落ちて、足を負傷。 手術は、成功。 夢は、実現しませんでしたが、第2の目標で顔晴(がんば)ります。 こんな私ですが、お友達になってくれませんか???」とPOPに描きました。 すると、50歳代の主婦方がご来店。 「人形を2体ください。」とそのお客様。 女性スタッフ「1体は、不良品ですので、1体しかありません」と答えると 女性客が言います。「いいんです。怪我した人形も含めて、2体欲しいのです。」 もちろん、価格は定価です。 「欲しいのです。是非、売ってください。」と言われました。 「でも、1体は、不良品です。 失礼になりますから~。」と言うと、 「理由は、聞かないで下さい。ぜひ、売って下さい。 お願いします。 POP(墨字で描いた紙)も、ください。」と言われました。 その話しを運転中のわたしの携帯電話にかかってきました。 耳をケガしたネコの貯金箱のあの店の話しではなく、 他のお店でもこのような現象がおきてきたのです。 それ以来、私は、商品を擬人化して生き物と考えるようになりました。 参考になるでしょうか???

2025.09.14

コメント(0)

-

職場の女性を活かすオーダー・メイド型雇用人事制度とは???

職場の女性を活かすヒットより、フィットした環境を整えています。オーダー・メイド型雇用人事制度は、オリジナルの人事制度です。

2025.09.11

コメント(0)

-

「毀滅の刃」の炭治郎の優しさに重ねる、私たちのおもてなしtpは???

炭治郎の優しさに重ねる、私たちのおもてなし「鬼滅の刃」の炭治郎を見ていると、つい胸が熱くなります。家族を思い、仲間を支え、どんな逆境にも立ち向かう姿は、私たちの日常にも重なって見えるからです。炭治郎が妹を守ろうとする必死さと、どこか似た気持ちを感じませんか。「大切な人に少しでも元気でいてほしい」──そんな思いで作る一皿も、立派な“おもてなし”です。伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道が大切にしているのも、まさにこの心です。お客様を「取引相手」ではなく「かけがえのない人」として迎える。そのとき必要なのは、特別なスキルよりも、炭治郎のように相手に寄り添う優しさなのです。炭治郎の強さは「型」を持っていることにもあります。水の呼吸の型を繰り返し磨きながら成長していく姿は、私たちの日常のおもてなしと同じ。笑顔で迎える、相手の言葉をきちんと受け止める、気づいたことをさりげなく声に出す──。そんな小さな積み重ねが、やがて人の心を動かす伎芸になります。そして何より心に響くのは、炭治郎の“共感力”です。敵である鬼にさえ、その悲しみを感じ取って涙を流します。私たちも、お客様の「今日は疲れているのかな」「少し不安そうだな」という空気を察することがあります。そのときにそっと声をかけられるかどうかが、もう一度会いたいと思っていただける分かれ道になるのです。炭治郎が刀で人を守るように、私たちは笑顔と物語で人の心を守ります。戦う相手は「鬼」ではなく、日々の孤独や疲れかもしれません。だからこそ、おもてなしは人を照らす小さな灯火になるのだと思います。地域に根付いたたちだからこそできる「寄り添い」があります。経験を積んだからこそ見える心の機微を、大切におもてなしへとつなげていきたいですね。いかがでしょうか?

2025.09.05

コメント(0)

-

スパルタ教育と伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道を結ぶ理由とは???

スパルタ教育と伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道を結ぶ理由 1. 厳しさの中で培った「基礎力」 東京スタイル時代、営業の現場では結果主義。数字や成果が絶対で、できなければ徹底的に叱られる「スパルタ教育」の環境でした。家庭でも父の体育会系の厳しい指導で、礼儀・規律・忍耐を徹底的に学びました。→ ここで身についたのが「基礎力」──挨拶・姿勢・約束を守ること。これは後の商いの原点となりました。 2. 厳しさの裏にある「愛情」と「人間理解」 当時は辛いと感じることも多かったものの、後に気づいたのは「厳しさの裏には必ず愛がある」ということ。父が般若心経を唱えて私の無事を祈っていたように、厳しさは本気で相手を想うからこそ生まれるものでした。→ これが「人を大切にする経営哲学」へとつながり、商売を“人”にフォーカスする視点を育みました。 3. 商売における“芸”の必要性 スパルタで鍛えられた「型」や「基礎」は大切ですが、それだけでは人の心は動かせない。お客様は「正しい接客」だけでなく、そこに宿る“人間味”や“楽しさ”を求めている。→ だからこそ、「伎芸=技術+芸術」の要素を取り入れ、お客様の心を揺さぶる“おもてなしの芸道”を構築する必要があると考えました。 4. 厳しさから生まれた“優しさ” 自分自身が厳しさを経験したからこそ、人の痛みや努力に敏感になれました。その気づきが「伎芸型おもてなし商売道」の根底にある、“笑顔で相手を包み、再び会いたいと思わせる接客”へとつながっています。 まとめ スパルタ教育は私にとって、規律・忍耐・基礎力を養う修行場でした。そして、その厳しさを通して「人を想う愛情」「人の心を動かす芸の必要性」に気づいたのです。だからこそ私は、ただの商売ではなく、**人の心を笑顔で彩る「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」**を考えるに至りました。

2025.08.25

コメント(0)

-

伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道と集客ノウハウの違いとは???

「集客が止まらない方法」や「ファンをつくる秘訣」──世の中には数多くのセミナーや講演があります。その多くは、顧客心理を分析し、効率的にお客様を呼び込む“ノウハウ”を伝えています。共感を得るストーリーを語り、感情に訴え、体験を通じて記憶に残す。こうした手法は確かに効果的であり、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道ともいくつかの共通点を持っています。 まず共通しているのは、「人を中心に据える姿勢」です。どんなに良い商品があっても、それを届ける人が魅力的でなければ心には届きません。だからこそ、笑顔や一言の声かけといった“人の力”が何よりも大切になります。また「物語性を活かす点」も同じです。セミナーでは成功事例やエピソードを伝えますが、伎芸型もまた「出愛(であい)」「物語づくり」を通じて、お客様の心に余韻を残します。 しかし、決定的に違う点があります。それは「芸道としての深み」です。一般的な集客ノウハウは、売上や効率の向上を最終ゴールとする傾向があります。一方、伎芸型は「一笑賢明」「笑倍(しょうばい)」といった理念に裏打ちされ、商売を単なる取引ではなく“人を幸せにする道”と捉えています。そこには舞台芸能のような精神性があり、接客を一つの“芸”として磨き続ける姿勢があるのです。 さらに伎芸型は、地域性や人生の歩みとも深く結びついています。常総の水害を経験し、ボランティア活動を続ける中で培われた「人のために」という想いが根底にある。だからこそ、どこでも真似できる「ノウハウ」ではなく、その土地、その人の人生に根ざした“生きた実践知”となっているのです。 つまり、セミナーで学ぶことは「手法」であり、伎芸型おもてなし商売道は「生き方」そのもの。両者の違いは、単なる集客術と、人を笑顔に導く芸道との違いとも言えるでしょう。

2025.08.19

コメント(0)

-

行列の熱気がくれた[勇気]とは???

道の駅常総ボランティア日誌と、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道 お盆休み最後の日曜日。朝の空気に少しだけ秋の気配を感じながら、今日も道の駅常総でアンケートの声集めに立ちました。来場の顔ぶれは実に多彩です。概算で、茨城県内から約五割。埼玉・千葉の二県でおよそ三五%。栃木・群馬・東京方面からも一二%ほど。数字を並べると事務的に見えますが、私の目には、遠く近くから集まった“物語の束”として映ります。誰もがそれぞれの帰省やレジャーの終章を、この場所で静かに綴っているのです。 この日の主役は、なんと言ってもメロンパンの大行列でした。炎天下、じっと順番を待つ背中に声をかける——アンケートは、伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道でいえば“稽古”です。質問は短く、笑顔は大きく、相手の言葉を最後まで聴く。すると、「こういう活動、ありがたいね」「常総は人が温かい」と、こちらが勇気づけられる言葉が返ってくる。極めつきは、ご夫婦からのペットボトルの差し入れでした。「喉、渇くでしょう?」その一言に、胸の奥で何かがほどけました。おもてなしは一方通行ではありません。受け取る側が、いつの間にか“与える人”に変わっていく——これが、私のいう「笑売(しょうばい)から笑倍(しょうばい)へ」の瞬間です。 夕方、常総市役所の職員さんが歩み寄り、こう声をかけてくださいました。「羽富さん、いつも常総市のために、本当にありがとうございます」短い言葉でしたが、行政という“公”からの承認は、地域活動にとって強い追い風になります。私が拾い集める一枚一枚のアンケートは、単なる意見の集積ではなく、地域の“未来図”の下絵です。観光の導線、混雑の時間帯、トイレや日陰の不足、子ども連れの困りごと——小さな声の点が、やがて改善の線になり、魅力づくりの面へと広がっていく。市役所の後押しは、その線と面を公の計画につなげる力です。 伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の核心は、「最悪を想定し、最善を尽くし、中庸を行く」。現場での私は、熱中症の不安を想定して声がけのテンポを整え、最善の準備として予備の筆記具や日よけを用意し、列の流れを乱さぬ“中庸”の距離で立ちます。技と心の均衡がとれたとき、会話は滑らかに回り、笑顔が連鎖する。こうして得られたデータは、次の現場づくりの「型」となり、また稽古が始まります。芸は、続けるほどに深まるのです。 商いと暮らしが溶け合う道の駅で、私は今日も“一笑賢明”。いただいた言葉と差し入れの冷たさを忘れず、毎週出来だけキッチンカー前に立ちます。常総の声を、常総の力に。小さなボランティアが、地域の“劇的変化”を呼ぶ序章になると信じています。小さな小さな活動ですが、出来るだけ、これからも、実践していきます。

2025.08.18

コメント(0)

-

「働き」と「祈り」が交差するお盆──道の駅常総から見えた地域の力

お盆の時期は、私にとって「働く」と「祈る」が交差する特別な時間です。キッチンカーで地域の盆踊りやイベントに出店しながら、迎え盆・送り盆を行い、親戚宅へ新盆参りにも足を運ぶ──まさに仕事と暮らしが溶け合う日々でした。 今年、特に心に残ったのは「道の駅常総」での活動です。ボランティアとして来場者アンケートを実施しつつ、10年前の鬼怒川水害での被害と復興から学んだことを皆様にお話ししました。話を聞いた高齢の女性が涙ぐみ、40代後半のご夫婦から「よく頑張ってこられましたね」と労いの言葉をいただいた時、胸が熱くなりました。過去の経験を語ることが、誰かの共感や励ましにつながる──商いの現場で人と心が結び合う瞬間は本当に尊いものです。 アンケート結果からも、新しい流れが見えてきました。従来多かった茨城県内に加え、埼玉県からの来訪が目に見えて増えています。さらに千葉や東京からもじわじわと増加。常磐道や圏央道の利便性もあり、「道の駅常総」が広域から人々を惹きつける場になってきているのです。 この道の駅の大きな特徴は「民間型コミュニティ」であること。行政主導ではなく民間が運営し、人が集い語り合い、地域の力を育てる拠点として機能しています。観光地でも商業施設でもない「居場所」としての価値を、今後どう育てていくかが大きな挑戦だと感じています。 お盆は、ご先祖を迎える静かな祈りの時間であると同時に、多くの人が交わる賑わいの季節でもあります。今年の体験を通じて改めて思ったのは、商売とは「売り買い」にとどまらず、人と人とが出会い、支え合い、未来を語り合う営みだということです。 ──お盆の灯火に照らされながら、地域の力とつながった数日間でした。#「働き」と「祈り」が交差するお盆──道の駅常総から見えた地域の力

2025.08.17

コメント(0)

-

キッチンカーから始まる「伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道」???

笑顔を届けるプロフェッショナルを育てるキッチンカーから始まる「伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道」<茨城県常総市で、地域に根ざした接客文化を育てている私たちロコレディ。その中心にあるのが「伎芸(ぎげい)型おもてなし商売道」。この言葉には、「お客様の心を動かすプロの芸と心」を込めています。</p>■「接客」から「感動」へ。</h3>たとえば、こんな言葉をお客様にかける場面があります。「いらっしゃいませ」→「お久しぶりです、お元気そうで~」とか、 「今日は、雨の中ありがとうございます」「ありがとうございました」→「ありがとうございます。 またお会いできたらうれしいです」この“ひと言”が、お客様の心をあたためます。それが、伎芸型おもてなし商売道の本質です。■キッチンカーが教室です。私たちは現在、キッチンカーでの実践型教育を行っています。主婦、シニア、元ひきこもりの方など、さまざまな背景を持つ方が、笑顔でお客様を迎えています。過去は、関係ありません。未来志向ばかりのメンバーたちです。自分自身で、考え行動する。成功体験を捨てて、新たなことに挑戦することを目指しています。私も、週末には道の駅常総、わんわんランド、イベント会場で実践。感動を届けながら、仲間たちも成長しています。■働き方もオーダーメイド。<p>ロコレディでは、「オーダー・メイド型雇用制度」(商標登録済)を導入しています。年齢や家庭環境に合わせて、働く時間や役割を調整しています。「もう歳だから」とあきらめず、「今からでも遅くない」と、新しい一歩を踏み出す人を全力で応援しています。■代表 羽富 都史彰 より「テレビに出たい」と思ったことは一度もありません。ただ、本気で人と向き合ってきた結果が、いつの間にか取材につながっていました。今こそ、“人を幸せにする商い”をもう一度、地域から始めたい。と考えています。■今後の展望・夢キッチンカー実践スクールの本格展開電子書籍や動画教材の発信企業研修・自治体との連携による地域活性すなわち、ローカル型CSV手法経営の実践

2025.08.15

コメント(0)

-

大学時代の恩師故荒木昭次郎先生とは???

私は、昭和57年3月に東海大学政経学部政治学科地方行政過程w卒業しました。高校3年生時に、新聞記者になろうと。それには、新聞配達勤労学生になろうと決心しました。大学のゼミは、荒木昭次郎先生になります。 若手のための特別講義 「荒木昭次郎理論」と「伎芸型おもてなし」の交差点へようこそ そもそも、荒木昭次郎先生ってどんな人? 荒木昭次郎先生(1940-2021)は、東海大学名誉教授であり、日本における「協働行政(コラボレーション・ガバナンス)」の第一人者です。先生の教えは、いま「地域で働く」「人とつながる」すべての人にとって、大きなヒントになりました。 第1章:荒木理論を“ざっくり”3つのキーワードで学ぶ ① 地方自治は“人と人の関係づくり”である 荒木先生は、こう言います。 「地方自治は制度じゃない。 “信頼をどう設計するか”なんだよ」 つまり、ルールや役所の仕組みではなく、市民と行政がどう信頼し合い、手を取り合うかが大切だという考え方。 これは、職場でも、地域でも、家庭でも同じですよね。「あなたの話を聞きたい」「一緒にやろうよ」そう思える関係を築くことが、まちづくりのはじまりなんです。 ② 協働とは“共に学び、共に創る”こと 協働=いっしょにやること。でも荒木先生の言う協働は、それだけじゃありません。 「異なる立場の人が、“対等に”学び合い、 “共通の目的”に向かって創ること」 たとえば:市役所と地元商店街若者と高齢者障がいのある人とない人こうしたちがいのある人たちが、話し合って、一緒に“よりよい形”をつくるのが、協働です。 ③ 小さなつながり=スモールネスの価値 荒木先生は、もう一つ重要な視点をくれました。 「大きな仕組みより、 小さなつながりが人を救う」 たとえば、顔を覚えてくれてる八百屋さん毎朝「おはよう」と声をかけてくれるカフェの店員地域のゴミ拾いに一緒に参加する住民たち こうした**「小さくて温かいつながり」こそ、社会の土台**になる。これが「スモールネス社会」という考え方です。 第2章:「伎芸型おもてなし商売道」とは何か? 私、羽富都史彰が提唱する「伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道」は、単なるマニュアル接客ではありません。 「お客様の心を“演出力”と“人間力”で 揺さぶる商い」 商品よりも“人”が主役五感と感性で共鳴する感動を“舞台のように”届ける この“伎芸”という言葉には、接客を「芸の道」として高めるという哲学が込められています。 第3章:共通点──「人を大切にする現場思想」 ✅ 共通点①「信頼がすべての出発点」 荒木先生が言う「自治は信頼から始まる」私、羽富が言う「商いは笑顔と感謝から始まる」 どちらも、“人と人との関係性”を最重要視している点で一致しています。 ✅ 共通点②「小さな現場にこそ、力がある」荒木先生:「小規模な自治体・NPO・地域活動が社会を支える」私、羽富:「小さな商店、キッチンカー、1人の接客が街を変える」 どちらも、“顔の見える関係”を大切にしています。 ✅ 共通点③「一人ひとりが主役である」 荒木先生は、住民も職員も“学び合う対等なパートナー”と考えました。私、羽富も、ロコレディのスタッフ全員に「舞台に立つ主役としての自覚」を求めています。 誰かに言われたことをやるのではなく、**「自分がどう演じ、どう貢献できるか」**を問い続ける姿勢が、共通しています。 第4章:異なる点──理論から芸道へ、“感情の温度”の違い ❗ 異なる点①: 荒木理論は「まちづくり・制度設計」伎芸型は「感情づくり・場の演出」 荒木先生は“住民参加”や“政策づくり”における協働を重視しています。一方、私、羽富は「目の前のお客様の感情の揺れ動き」に焦点を当てます。荒木先生 → 社会構造を動かす哲学私、羽富 → 感動を生む商いの現場設計 目指す方向は似ていますが、スコープの広さ・深さが異なります。 ❗ 異なる点②: 荒木先生は“理論+制度”、私、羽富は“芸道+物語” 荒木先生の文献は学術的で、政策論・自治論の要素が強いですが、私、羽富のアプローチは、**“感動”や“ストーリーテリング”**に重きがあります。 たとえば:荒木先生の「市民との信頼構築」=対話と参加の設計私、羽富の「笑倍(しょうばい)」=感動で記憶に残る接客設計 つまり、私、羽富は「感情の芸術家」であり、荒木先生は「信頼の設計士」です。 第5章:未来へのヒント──“協働”と“伎芸”は交差する 現代社会では、「制度」と「感情」両方を使いこなす力が求められています。行政やまちづくりに携わる人は、伎芸のような“感情設計力”を学ぶべきです。商いに携わる人は、荒木理論のような“構造思考”を学ぶべきです。 ✨ 共通キーワードで繋げると…キーワード荒木理論伎芸型おもてなし主役意識市民と行政の対等性スタッフとお客様の共演信頼構築対話と参加笑顔と共感地域密着小規模自治と協働地元密着の商いと物語感情の扱い間接的(政策・設計)直接的(五感・感動) 🎓 最後に若手へのメッセージ 「あなたの働く現場にも、必ず“協働”がある」「あなたの笑顔にも、必ず“伎芸”がある」 荒木昭次郎先生の思想は、“自治”だけじゃなく、あなたの“仕事の在り方”にも深く響きます。 そして、羽富の伎芸型おもてなしは、お客様との一瞬のやりとりを、人生を変える出会いにします。 協働×伎芸=人を動かし、街を変えるエネルギー その一歩は、目の前の人との対話から始まります。参考になれば、幸いです。#羽富 都史彰#ロコレディ#伎芸型おもてなし商売道

2025.08.06

コメント(0)

-

伎芸『ぎげい』型おもてなし商売道の真髄は「質問力」にあり???

◆伎芸『ぎげい』型おもてなし 商売道の真髄は「質問力」にあり◆ 伎芸(ぎげい)型おもてなしとは、ただ「商品を売る」だけではなく、人の心を動かす“演出と対話の芸道”です。 その中でも、最も大切なのが「質問力」。質問とは、ただの情報収集ではありません。お客様の心の扉をノックする行為なのです。 ◆質問力が生む“共鳴”◆ 上手な質問には、こんな力があります。 ・この人、わかってくれてる。・なんだか、話しやすいな。・つい本音を話してしまった。 これこそが、接客が“芸”になる瞬間です。 ◆質問力がある人の特徴◆ ・相手の気持ちや背景に興味を持っている・「はい・いいえ」で終わらない質問ができる・対話の中で“本当の望み”を引き出す ◆伎芸型・質問力の「型」3選◆ ① 共感を生む質問「今日のご予定はお買い物? ドライブ?でしょうか~。 それとも、ちょっと気分転換?」 ② お悩み発見の質問「もし“これだ!”と思える服が見つかったら、どんな場面で着たいですか?」 ③ 感情の共有を促す質問「前回ご購入されたOOOは、どうでしょうか?いかがだったでしょうか?」 ◆質問力は“愛”のかたち◆ 質問とは、相手へのリスペクト(尊敬)。マニュアルには載らない“あなたを大切に思っています”のメッセージです。 伎芸型おもてなしは、まず「聴くこと」から始まります。主役は、お客さまです。今日も一笑賢明(いっしょうけんめい)に、心を込めた質問を──。質問力を磨くには、興味を持つことから始まります。 いつも読んでくださり、ありがとうございます♪

2025.08.05

コメント(0)

-

ご隠居様(80歳代)から、学びます。

<p><strong>地元を愛する人は、商いもうまくいく──ご隠居様からの学び</strong></p><p>ある日のこと、地域のご隠居様から、こんな言葉をいただきました。</p><p>「羽富さんは、もう茨城県人だよ」</p><p>──生まれた場所がどこであっても、<br>その土地で20年、30年、40年と育ててもらったなら、<br>そこはもう<strong>「地元」</strong>なんだ、と。</p><p>その言葉を聞きながら、私は気づきました。</p><p><strong>「地元を愛する人は、だいたい商売もうまく回っている」</strong>と。</p><p>🌱 地元に愛があるから、お客を大切にできる。<br>🌱 地元に人脈があるから、仕事を紹介してもらえる。<br>🌱 地元に愛されているから、競合店が来てもお客が離れない。</p><p>つまり、<strong>“地元を愛する気持ち”</strong>が、<br>そのまま<strong>“商いの土台”</strong>になっているのです。</p><p><strong>逆に、地元に愛がないと…?</strong></p><p>地元を大事にしていないと、こんな苦しいシーンが増えていきます。</p><p>📌 広い範囲からお客を集める必要があり、広告費がかさむ。<br>📌 商品や価格だけで勝負しなければならず、大手に負けてしまう。<br>📌 お客が「紹介する義理」を感じないから口コミも広がらない。<br>📌 「買い続ける理由」がないから、常連もすぐ離れてしまう。</p><p>──つまり、<strong>地元に愛がないと、コストがかかる商売になりがち</strong>なんです。</p><p><strong>地元愛は、小さな会社の“最強の戦略”</strong></p><p>大きな会社みたいに、広告費や値引きで戦うのは難しい。<br>でも、私たちには<strong>「地元愛」という武器</strong>があります。</p><p>✅ 地元の商圏が狭くてもいい。<br>✅ 人口が減っていてもかまわない。</p><p>地元を愛していれば、<br><strong>お客も、お店を愛し続けてくれる</strong>んです。</p><p><strong>大型店やネットショップにお客を奪われても…</strong></p><p>確かに、ショッピングモールやネットショップの影響は大きいです。<br>でも、<strong>お店からの“愛”を感じてくれる人</strong>は、<br>その気持ちを抱いて、また通ってくれる。</p><p>その愛の積み重ねが、<br><strong>ギリギリのところで売上の沈下を抑えてくれる</strong>のです。</p><p><strong>まとめ</strong></p><p>「地元愛」こそ、<br>最もコストのかからない“売り方”であり、<br>小さな会社が大手と差別化できる数少ない戦略。</p><p>──地域に根を張る商いの力を、これからも信じていきたいと思います。</p><p>👉 次回は、この“地元愛”をスタッフ育成にどう活かすかを書きますね。</p><p>#地元愛 #伎芸型おもてなし #ロコレディ #羽富都史彰</p>

2025.08.04

コメント(0)

全2962件 (2962件中 1-50件目)

-

-

- 着物が好きな方、興味がある方

- 目黒での着付け教室

- (2025-11-27 08:32:07)

-

-

-

- ワンピース・ドレス

- ベルーナから、ベロア素材の紺・緑の…

- (2025-11-11 23:54:10)

-

-

-

- ♪着画でお披露目よン♪

- 可愛くて暖かい★ふわふわブークレー…

- (2025-11-23 22:30:04)

-