PR

Calendar

Comments

AIに聞いてみた 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

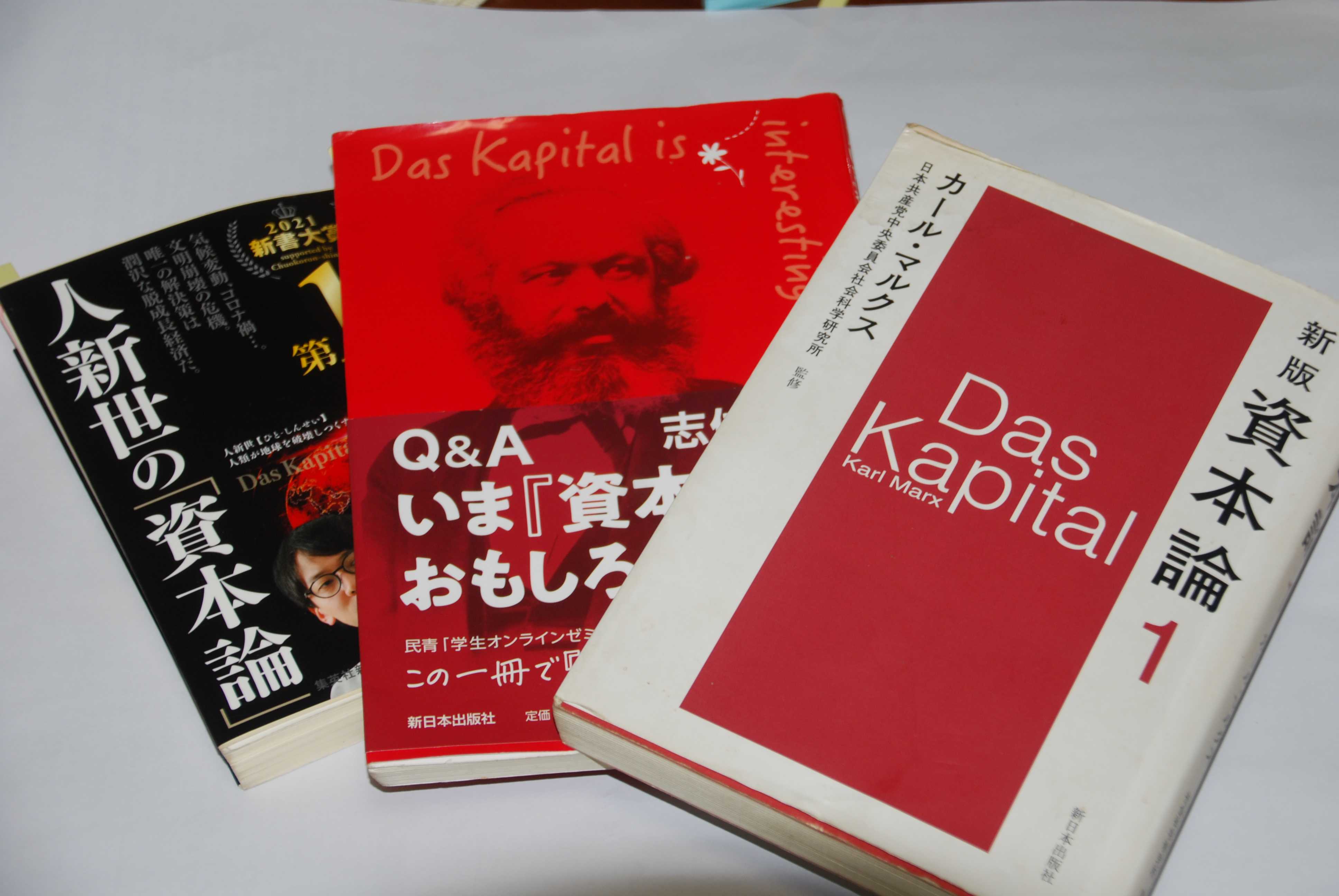

斎藤幸平著『人新世の資本論』と赤本『資本論』

東京のはずれのいち地域でのこと、志位さんの赤本『資本論』学習を始めだしているんですが。

そのなかでのことですが。

その中で、斎藤幸平さんの書いた『人新世の資本論』が話題になりました。

だいたい『資本論』を学習するなどということは、どこかの大学とか、研究者の間でならばともかくですが。日本社会の片隅で、この堅物を学習するなどということは、一般には、これまでありえないことと思っていました。独習なら可能ですが、一人で読み進むというのは簡単なことではない。だれか偉い人の話を聞くというなら、ともかくですが。何人かの人が、この学習に集まってくるなんて。

だいたい、このヘーゲル・マルクスのち密な考察を、活字離れしている現代人がですよ、集まって読むなんてことは、ありえないとだと思っていたんですが。

そんなことは、キリストが、荒野の中で人々に説教するようなものです。砂漠に水を撒くようなものです。重要な本と感じていても、いったい誰がそんな提起を実行できるのか、と思っていたんですが。

ところが、この『赤本・資本論』を読んでみると、この青年たちと志位さんのゼミは、そのことに成功したんですね。

そして、それを活字で本にした。赤本というのはその記録です。

そんなことは、『資本論』が刊行されて150年たちましたが、

大学や研究者ならともかく、一般的な青年学生の『資本論』学習の試みなんて、

近年では、珍しい、奇特なことだと思います。

『資本論』の中心点を、若ものとの間で理解し合ったなんて。

若ものが、一段落したところで感想を述べてます。

『1時間足らずでここまで、細かい点は別にしても、本質的な部分を教えていただくとは』

たしかにこのゼミで、かなめのところで納得したこと、その感動が伝わってきます。

それは、今どきに、驚くべきことです。

そんな「赤本」であり、そんな共感の作用も働いて、

私など年配者ではあっても、東京・八王子、日本の下世話の世界の片隅ですが、

『よし、それならやってやろうじゃないか!』とのことになって。

再度『資本論』のほこりを払った次第です。

しかし、問題は、今の活字離れの時勢での『資本論』です。

今を生きる人たちにとって、ほとんど無縁になっている『資本論』ですから。

もちろん左翼の進歩的な人たちにとっては、いわば『バイブル』ですが、

学術としては確かな到達ですが、簡単ではない。

せわしい日常の中にあっては、本棚の片隅でほこりをかぶっている書なもので。

それに対して、志位さんが、今、あえてその内容を学習しようと呼びかけてくれている、

私などは、それは、誰が呼びかけてくれたとしてもいいんですが、

この真理へのいざないを、誰が呼びかけてくれたとしてもいいんですが。

私などは、この呼びかけは、たいへんもありがたいこだとおもっています。

しかも、ただ一般的に提起したんじゃないんです。

実際によく準備して、青年たちと学習したこと。

しかも、その内容を『Q&A『資本論』』として、私たちにもわかるようにと、

2025年8月10日付で、共産党議長の志位和夫さんが刊行されたこと。

この産物は、今の日本共産党の集中力によるものだと思うんです。

なかなか、こんなことは、やたらにできることではありません。

さらに、一つの政党としても、その『資本論』学習を広く呼び掛けてくれた。

これは、日本が歴史的に積み重ねてきた、もっている力ですね。

それは、バーニー・サンダース議員のように、いち一個人の呼びかけじゃないんです。

サンダース議員は広いアメリカのなかで、民主党のひとりの議員としての運動です。それは今のアメリカの中にあって理性の光ですが、しかし大変なことかと思います。

とてつもない厚い壁に対して、民主党のひとりの議員として働きかけとして、広くアメリカ社会に呼びかけ運動している。これは世界に対しての宣言だと思うんです。

それに比べれば、アメリカであれば民主党の一議員がしている提起を、日本では、一つの政党、日本共産党の志位議長が、一つの政党の代表が、その政党の方針として、『資本論』学習運動を呼び掛けたんです。

こんなこって、これまで世界になかったことでしょう。

なんとも恐れおおくも大胆なことを提起するのかと、私などはその瞬間に思いましたが。

しかし、日本共産党は科学的社会主義を基本とする政党です。

そこには歴史があるわけで、日本では、幸徳春水、河上肇、野呂栄太郎、宮川實、大内兵衛などと、世界にほこれるマルクス研究の脈々とした人たちの努力があるじゃないですか。

そうした戦前・戦後の積み重ねられた努力のなかでの今現在です。

戦前の苦労を思えば、今は民主主義制度のもとでの『資本論』学習の提起です。

『よし、それならやってやろうじゃないか!』ということでして。

今回の学習会の中で、一冊の本が紹介されました。

今の日本の大きな流れの中で、斉藤幸平さんの『人新世の『資本論』』です。

2020年9月に刊行された集英社新書、1020円です。

「2021年新書大賞第一位、30万部突破」—これが私などが手にしたときの帯封でした。

先日、出版の集英社に問い合わせたら、今は46万部を印刷とのこと。

これはすごいですね。

これは、志位議長の「赤本」のように、共産党の組織があるわけではないんですよ。

あくまで一個人としての斉藤幸平氏による著書『人新世の資本論』』の刊行です。

それが、日本社会で、このように広がるということは、これはいったい何としたことか。

あきらかに日本の土壌にある、ある種の地下にある潜在的な力ですね。

それと同時に、この本には、若ものや、さらにひろい人たちに、新たな共感を呼んだんだと思います。

いったいこの本には、どの様な人を引き付ける力があったのか、それはなんなのか?

それで私も『人新世の資本論』を、あらためて読んでみたんです。

私などが読むのに、斎藤さんのマルクスの理解には、率直なところ、マルクスの理解に誤解されている点も含まれていると思んです。

「晩年に基本思想を変えて、新たな思想をつくった。それを私は発見した」といったことを、斎藤氏は意見展開しています。その点では、私などは問題があると思っているんですが。

しかし、斎藤さんが、マルクスの努力していることを評価しようとしている点で、そこにあらたな光が当てられていると思うんです。

例えば、日本社会の格差の問題や、気候危機に対する対応の問題などについて、若ものの不満です。そしてその点でマルクスが先駆的な評価をしていると指摘している点です。

150年前の『資本論』ですが、斎藤さんは、それがこの点では、今にちっとも古くなく、むしろ今の世界に輝いているとの認識であり、それを紹介しているんです。

それは私なども共感できる点なんですが、そうした点が現在に響いているんじゃないですかね。

私などは、勝手ながら期待しているんです。

もしも志位さんと、斎藤幸平さんが、『マルクス、資本論を語る』対談してくれたら、

マルクスの魅力が、もっともっと客観的に、豊かに引き出されるだろうし、

現代に魅力ある点をいろいろと引き出してくれるだろうとおもいます。

そうした思いを感じさせてくれる、二人の本でした。

私などは、それを期待しているんですが。

-

『Q&A資本論』の第5回学習会を前に、チュ… 2025年11月20日

-

志位著『Q&A資本論』の学習の仕方について… 2025年11月16日

-

志位『Q&A資本論』の第四回学習会が、八王… 2025年11月14日

余計なお世話ですが、学習会はどのくらいのタイミングで開催の予定ですか。第2章(Q5~Q8)は、『資本論』第一篇商品と貨幣、第二篇貨幣の資本への転化、第三篇絶対的剰余価値の生産に相当すると思われますが、質・量ともに非常に大きいところです。各回一章のペースはきついのではないでしょうか。

以上は、10月1日付け記事への感想の返信への追加の感想として発信しようと思っていたところですが、早くも、「…斎藤幸平著『人新世の資本論』が話題に」2025.10.18付が発表されてしまいました。確かに現在の話題の著作であるとは思いますが、これとて結構な分量の書籍だと思います。学習会参加者の皆さんの読書スピードには、私などなかなかついていけません。

(2025年10月20日 14時02分58秒)

鳴海君は山田君の見舞いに、はじめ目を開いていたけど、すぐに寝ちゃったとのこと。みんなの気持ちが伝わって、少し安心したんでと思います。

だいたい『資本論』の学習は独習です。集団で了解できるのは公約数だと思います。今の世相の激しい動きもありますから、私なんぞは「赤本」の8章を、8回で済ますつもりです。実際がどうなるかは、学習会の様子次第ですが。

だいたい、スミスやリカードの価値論を批判しているマルクスの努力を、3時間半で伝えるなんて、ありえないことです。でも、志位講演は、たとえ要点であったとしても、その搾取論を若ものにはなして、納得・感動させているんですね。

これはすごいことだと思います。

斉藤『人新世』なんで、一般党員は誰も読んでません。その本があることは知ってはいても。立憲のパートナー(後援会)の方が、「図書館で借りたんだけど、これをテキストにしたら」といったんです。私は以前に、拾い読みしてましたから、この際ですから、読んでみたんです。瞬間風速では、300ページを読むのは不可能ですが、この二条件があれば、何とかなるもんです。スピードはその結果です。

しかしおかげですが、志位さんの「赤本」は、直接か間接かはわかりませんが、多分に斎藤幸平氏の若ものの意識を、多分に意識していることがわかりました。政治家というのは、私のように簡単には、当該の人の肯定的な評価を口に出して言えないんですね。そんなことも感じました。 (2025年10月22日 18時31分55秒)

明後日、土曜が学習会日で、二章の搾取論を担当することになっていて。

実際に準備しはじめたんだけど、なにせ一篇・二篇・三篇をどう短時間で紹介するか、なかなかの難題です。2点に絞って、1.今の日本で搾取をどう実感するか、2.最大のポイントになる搾取の仕組みですが、これを20分くらいでどうやって説明するか。初めて『資本論』を「赤本」で開く人たちに、それを分かってもらう為にどうするか、いま思案しているところです。 (2025年10月23日 13時07分43秒)