2008年03月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

中和反応

『中和反応』 酸と塩基が反応して、塩(えん)と水を生成する反応で、これによって互いの性質が打ち消されます。 中和反応の利用例 ・河川の中和処理 ・石けんの製造 ・悪臭成分を化学反応によってにおいのない成分に変える消臭 ※ その他多くの中和反応が生活の中で利用されています。 生活の中でみる危険な中和反応例 生活の中では中和反応によって引き起こる危険な例があります。 「まぜるな危険」という表記を目にされたことはあると思いますが、これはトイレ用洗剤などに表記してある言葉で、 中和反応によって引き起こる事故を防ぐための注意書きになります。 例えば、トイレで使用される洗浄剤に次亜塩素酸ナトリウムや塩酸がありますが、この二つを仮に一緒に使用し、 混ぜてしまうと中和反応が起こり、塩素ガスが発生し、健康影響を引き起こします。 ※ まぜるな危険については別項で述べます。

2008年03月19日

-

塩基性

『塩基性』 塩基(水溶液中で水酸化物イオンを生じる物質)が示す性質のこと 水に溶けやすい塩基を、特にアルカリと呼ぶ 【主な塩基】 水に可溶性の塩基(アルカリ) ・水酸化ナトリウム ・水酸化カリウム ・水酸化カルシウム ・アンモニア 水に難溶性の塩基 ・水酸化マグネシウム ・水酸化アルミニウム ・水酸化亜鉛 【塩基の性質】 ・しぶい味がする ・赤いリトマス紙を青色に変える ※ その他の各指示薬によって変色は異なる ・高濃度溶液(pH9以上)は皮膚の細胞膜上の脂肪を分解する →皮膚にかかるとやけどを起こす(酸によるやけどよりひどい) ・手につけるとぬるぬるする ・酸と反応してその性質を弱める作用がある(中和反応) 【塩基の強さ】 塩基性の強い塩基を強塩基、弱い塩基を弱塩基と呼び、その物質の電解度の大小で、塩基の強弱が決まる 【身の回りの塩基】 ・セッケン水 ・石灰 ・木灰 ・アンモニア水(虫に刺された際に使用)

2008年03月18日

-

酸性

『酸性』 酸(水溶液中で水素イオンを生じる物質)が示す性質のこと 【主な酸】 ・塩酸 ・硝酸 ・硫酸 ・酢酸 ・炭酸 ・シュウ酸 ・リン酸 【酸の性質】 ・すっぱい味がする ・青いリトマス紙を赤色に変える ※ その他の各指示薬によって変色は異なる ・亜鉛、鉄などの金属と反応して水素を発生させる ・高濃度溶液(pH3以下)には強い脱水作用がある → 皮膚にかかるとやけどを起こす ・塩基と反応してその性質を弱める作用がある(中和反応) 【酸の強弱】 酸性の強い酸を強酸、弱い酸を弱酸と呼び、その物質の電解度の大小で、酸の強弱が決まる 【身の回りの酸】 ・酢 ・レモン ・トイレ用洗剤

2008年03月17日

-

第三者機関の対応の難しさ

『第三者機関の対応の難しさ』 第三者機関に相談が持ち込まれる場合で比較的対応しやすいケースは、住まい手側からシックハウス症候群様の症状を訴 えられ、その改善をどのように図っていくかという相談ではないでしょうか。 当然その改善は容易ではなく、各専門分野の方と協力して対応していかなければなりませんが、実際に悩んでおられる方に 親身となり対応が進められる点で比較的対応しやすいという意味合いになります。 但し、ここでも問題点はあります。これに関しては別項で述べていきます。 では第三者機関として難しい対応のケースとは一体どのようなものでしょうか? 概略すると、住まい手側からの相談のケースの場合、家を新築やリフォームをされた後、シックハウス症候群様の健康影響 に悩まれ、施工された建設会社に相談しても埒が明かないということで第三者機関に相談が持ち込まれるということです。 一方でそうした相談を住まい手側から受けた建設会社はその対応のために同じく第三者機関に相談を持ち込まれます。 第三者機関側の立場からいうと基本的にはどちらから相談が持ち込まれたか、双方の相談者側の意向がどこにあるのか によってその対応の仕方が大きく変わります。 例えば住まい手側からの相談であれば最終的には建設会社側に対してどのような処置を要求するかという形になります。 逆に建設会社側からの相談であれば、どのような解決策に持ち込んでいくのかという形になります。 もう少し具体的に言えば、住まい手側からは、シックハウス症候群様の症状が発症したが、 ・体調を改善させたいのか ・建物をやりなおしたいのか ・訴えて裁判をしたいのか など求めるものによって話が変わっていきます。 本来は基本的に体の不調を改善していくことが一番大事なことなのでしょうが、現在では同時にその責任の所在の明確化を 求められ、責任追及という形になっています。 そうした中で基本的には第三者機関の立場としては医療機関や関連機関と連携しつつ、体調の改善及びその後の生活提案 などを行ないますが、それに止まらず責任追及の支援にまで話が及ぶことが増えています。 上記はあくまでも住まい手側から相談された場合で、建築会社者側からの相談ではどうでしょうか? 通常は前述したように解決策を求められますが、求められている解決策は住まい手側の要望により変わります。 しかし、この場合建築基準法に基づき、建設会社側に法的に問題がない場合、より問題が複雑化します。 このように双方間に入る第三者機関の立場としては、建築基準法のシックハウス対策施行後、特に法を遵守している限り どちらの責任であるかを追求されたり、最終的に法の専門家の弁護士を通じて協議や裁判を進めることは難しいといえます。 それは双方の言い分が理解できるからで、現代に生きる我々の根本的な生活のあり方までをも深く理解していかないといけ ないからです。 ※ 明らかな違法建築や建築までのいきさつの中で何らかの問題があったりなど明確な非がある場合は 別の問題になります。 故意的なミスや欠陥であれば、責任の追及や根本的な改善に着手することも比較的容易ですが、シックハウス問題のような 故意的に起したものではなく、又は、一つの業界だけでは片付けられない問題の場合、その責任追及や改善は一朝一夕には 進まないと思います。 そうした中において双方間の狭間に立つ第三者機関は根本を理解し、こうした現状の中で最終的に双方に対してどのように 対応していくか、又、どこに着地点を見いだすかを探しださなければならない難しさがあります。

2008年03月11日

-

食

『食』 ここでは食について考え、それに関する情報を提供していく予定です。 ・食品添加物 ・遺伝子組み換え ・水

2008年03月10日

-

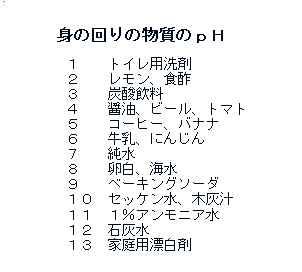

水素イオン指数(pH)

『水素イオン指数』 【略号】 pH(potential Hydrogen, power of Hydrogenの略) 溶液の酸性、塩基性(アルカリ性)の度合いを表わす指標です。 純水の場合、pH=7となり、pHによって水溶液の中性、酸性、塩基(アルカリ)性を表したものが下記のようになります。 酸性 pH < 7 中性 pH = 7 塩基(アルカリ)性 pH > 7 ← → pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 強 酸性 弱 中性 弱 塩基性 強 【pHの測定】 ・pH試験紙 酸塩基指示薬がしみこませてあり、水溶液のおおよそのpHを知ることができます。 ・万能pH試験紙 1枚の試験紙で、すべての範囲のおおよそのpHを知ることができます。 ・簡易pHメーター 【主な酸塩基指示薬と変色域】 ・メチルオレンジ(MO) (3.1~4.4) ・メチルレッド(MR) (4.2~6.2) ・メチルイエロー(MY) (2.9~4.0) ・リトマス(LM) (5.0~8.0) ・ブロモチモールブルー(BTB) (6.0~7.6) ・フェノールフタレイン(PP) (8.2~9.8) ・チモールブルー(TB) (1.2~2.8)(8.0~9.6) ・クレゾールレッド(CR) (2.0~3.0)(7.2~8.8) ・クレゾールパープル(CP) (7.6~9.2) ※ 変色域:色調の変化するpHの範囲

2008年03月05日

-

第14回アレルギー週間市民公開講座

『第14回アレルギー週間市民公開講座』 日時:平成20年3月8日(土) 13:00~16:00 場所:成田市保健福祉館(千葉県成田市赤坂1-3-1) 内容:アレルギー・アトピーの克服に向けて -あなたのアレルギーを一緒に考えましょう- ・アレルギー性鼻炎 ・アトピー性皮膚炎 ・食物アレルギー ・小児ぜんそく ・成人ぜんそく 参加費:無料 共催:(財)日本アレルギー協会関東支部千葉ブロック東部地区、小野薬品工業(株) 詳しくはこちらのHPをご覧ください。 ⇒ 第14回アレルギー週間市民公開講座

2008年03月03日

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 新型コロナウイルス

- まさかのコロナ感染2回目!バトンツ…

- (2025-11-20 21:00:50)

-

-

-

- 糖尿病

- 「オセンピック」という気持ち悪くな…

- (2025-10-13 13:53:35)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-