2007年01月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

ダイコクシロアリ

『ダイコクシロアリ』 分類 レイビシロアリ科 国内分布 奄美大島以南、小笠原諸島 頭部形態(兵蟻) 黒色で丸い、体長の4分の1を占める。 頭部の先端から乳白色の粘液(防御物質)を出さない。 生態 蟻道を作らず、乾材中に坑道を穿って生活 加害した場所から粒状の糞を排出する。 群飛時期 5~8月の夕方から夜 被害 家屋の木材部分や家具などの乾材に加害する。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月30日

-

タイワンシロアリ

『タイワンシロアリ』 分類 シロアリ科 国内分布 沖縄県 頭部形態(兵蟻) 卵形、体長3分の1を占める。 イエシロアリと似ているが、頭部の先端の額腺から乳白色の粘液(防御物質)を出さない。 生態 土中に大きな巣をつくる。その周りに菌室をつくり、落ち葉などで菌の培地をつくって 餌となるタイワンシロアリタケを栽培する。 ※ タイワンシロアリタケは食用にもなります。 群飛時期 6月前後の夕方 走行性がある。 被害 家屋被害は小規模 サトウキビなど農作物を加害する。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月29日

-

生活改善 その4

『生活改善 その4』 現在、環境問題や従来では考えられなかった健康障害など様々な問題が起きていることは事実です。 これは過去の原因が結果として現在の相として現れ、又、未来に対する警告を意味するものとして真摯に受け止める必要が あると思います。 では、現在の相として現れた過去の原因についてもう少し検証してみます。 我々の生活が、食品や電化製品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなど)、日常生活用品などの安定供給によって多くの 恩恵を受けていることは事実で、ここに至るまでに先人の様々な苦労、犠牲が伴ってきたのは間違いのないことだと思いま す。 しかし、その中には人間がよいと考えて行ってきたことが弊害となって現れている面、又、行き過ぎてしまっている面などが あります。 衣・食・住は人間が人間としての生活を営む基本といわれていますが、その基本に対して、科学が急速に進み、物質的優位、 物質中心の時代になり、生活や製品開発に善という考えを忘れてきた面があり、それが弊害となっていると考えられます。 それは使い手側の我々が低価格でデザイン性もよく、より便利で手間が省けるものを要求し、一方で作り手側はそれに応える ように、こうするとより便利で手間が省けるといった提案を行い、止まることのない製品開発及び供給が行なわれてきたという こともあります。 当然、研究や開発を否定しているわけではありません。 昨今では製品開発におかれても環境を含めた広い視野での製品の研究・開発が行なわれており、研究・開発が行われること により進歩・発展が期待できるというのも事実です。 ただそこに行き過ぎてしまうことや人間中心に考える物質的優位、物質中心の表面的相の豊かさだけに目を向けていくのは 問題があると思います。 さらに、現在における様々な問題をただ単に過去の結果として現在だけの問題として終わせず、未来への警告として受け止 める必要が出てきます。 続きは、「生活改善 その5」をご覧ください。

2007年01月26日

-

シロアリの階級と役割分担

『シロアリの階級と役割分担』 シロアリは社会性昆虫と言われ、女王と王を中心に形成した集団(コロニー)での高度な社会生活を営んでいます。 1集団の個体数は種類によって異なりますが、ヤマトシロアリは1~10万匹、イエシロアリは数十~100万匹といわれます。 シロアリは、このような多数の個体での集団生活を営むために、主に次のような階級で役割分担をしています。 ■ 生殖虫~女王アリと王アリ ・女王と王は常に一緒に生活し、交尾・産卵を繰り返し、多くの子孫を残す。 ■ 継承生殖虫(副生殖虫)~副女王アリと副王アリ ・女王か王のどちらか、又は両方が死亡した場合などにその代わりをする。 ・副女王アリや副王アリは1つのコロニーに一対とは限らず、複数匹存在することがある。 ■ 職蟻 ・集団の構成員の90%以上を占める。 ・餌の採取活動や巣の構築・修理・清掃、女王や王・幼虫・兵アリに食物を与える役割を担う。 ・下等なシロアリは、生殖器官の発達が抑制されているが、職蟻から副女王や副王などの生殖活動をともなう階級に 成長した場合、生殖能力が発揮される。 ■ 兵蟻 ・発達した集団では、数パーセントを占める。 ・種類によって頭部の形状が異なるので、シロアリの種類を判別する場合、頭部の形状を比較することで判定できる。 ・兵アリは外敵からの防衛を担っている。 ・自ら摂食できないため、餌は職アリから口移しでもらう。 ■ ニンフ ・羽アリや副生殖虫に成長する前段階の幼虫 ■ 羽アリ ・巣を飛び立って女王、王となる。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月25日

-

生活改善

『生活改善』 各項をご覧ください。 「生活改善 その1」 「生活改善 その2」 「生活改善 その3」 「生活改善 その4」 「生活改善 その5」 「生活改善 その6」

2007年01月24日

-

ノコギリシロアリ科(Serritermitidae)

『ノコギリシロアリ科(Serritermitidae)』 ・ノコギリシロアリ1種のみが生息する。 ・ブラジルで発見

2007年01月22日

-

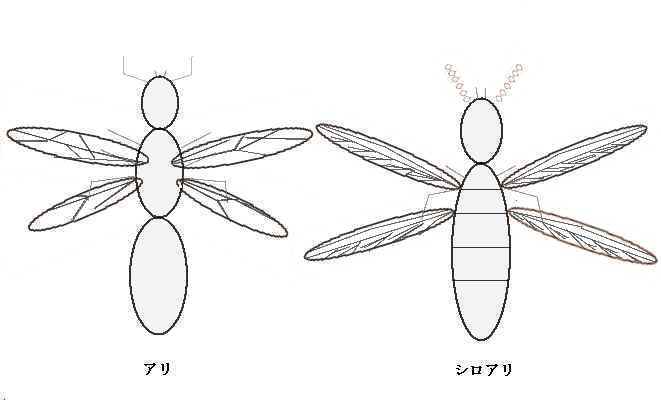

シロアリの羽アリとアリの羽アリの形態特徴

『シロアリの羽アリとアリの羽アリの形態特徴』 シロアリの羽アリと黒アリの羽アリには以下のような違いがみられます。 【シロアリ】 ・胴にくびれがない ・触角が真っすぐで、ネックレスのように数珠状になっている ・翅(ハネ)の大きさが4枚ともほぼ同じ ・翅脈(しみゃく)が網目状に多く走っている 【アリ】 ・胴に細いくびれがある ・触角が「く」の字 雄では「く」の字状でない種類もある ・翅の大きさが違う 前翅が大きく、後翅は小さい ・翅脈が太くて少ない ※ 翅脈とは、翅にある細かい筋のことです。 《特徴を比較した図解》

2007年01月19日

-

ミゾガシラシロアリ科(Rhinotermitidae)

『ミゾガシラシロアリ科(Rhinotermitidae)』 ・全部で220種が生息する。 ・日本には主要種のヤマトシロアリとイエシロアリを含む2属4種が生息する。 ・地下の巣から蟻道をつくり、周辺の住宅、木材、樹木を加害する。 【代表種】 ・ヤマトシロアリ ・イエシロアリ

2007年01月17日

-

コナヒョウヒダニ

『コナヒョウヒダニ』 分類 無気門亜目・チリダニ科 分布 世界中 住宅内 畳、じゅうたん、布団、ハウスダストなど 形態 体長0.3~0.4mm、乳白色 生態 人のフケ、垢の他、カビ、繊維などを摂食する。 発生時期 一年中発生 生涯で60~80個の卵を産む。 被害 生きた虫体、その死骸や糞もアレルゲンとしてアレルギー性疾患を起こす。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月16日

-

生活改善 その3

『生活改善 その3』 「生活改善 その1、2」で述べてきましたが、改善という言葉の意味合いを考えると非常に奥深いものがあると感じます。 では、根本の物の考え方を正すとともに、具体的にどのように前に進んでいくかを考えてみます。 今日我々が存在するこの21世紀は、1世紀からいきなり21世紀になったのでしょうか? そうではありません。 世の中は、先人や先達が営んでこられた日々の積み重ねでできている時間的な流れと、この時間の流れの中で人々が共有 している社会的空間の交わりによって日々進んでいます。 個々の存在は時間的な流れと社会的空間の交わったところに位置していますが、そこで今日の我々が生を営んでいる時や 空間における環境において、様々な問題が起きていることに気づきます。 環境の問題や従来では考えられなかった健康障害も気づき始めた問題の一部分だといえます。 では、この問題が起きているのはすべて過去からの流れで、先人や先達のされたことはすべて否定しないといけないので しょうか? そうではないと思います。 続きは、「生活改善 その4」をご覧ください。

2007年01月15日

-

シュウカクシロアリ科(Hodotermitidae)

『シュウカクシロアリ科(Hodotermitidae)』 ・アフリカなどに15種が生息していますが、日本には生息していない。 ・草などを地中の巣に貯蔵する習性がある。

2007年01月13日

-

オオシロアリ科(Termopsidae)

『オオシロアリ科(Termopsidae)』 ・従来、日本にはオオシロアリ1種が生息していましたが、後に兵庫県でネバタシロアリの存在が確認されました。 ・湿材シロアリと呼ばれる仲間で、腐朽した木材の中で生息する。 【代表種】 ・オオシロアリ ・ネバタオオシロアリ

2007年01月12日

-

シロアリの種類

『シロアリの種類』 現在、世界のシロアリは2000種以上、日本ではそのうち20種強が存在するといわれます。 その中で日本において建築物を加害するのは、 ・ヤマトシロアリ ・イエシロアリ ・ダイコクシロアリ ・アメリカカンザイシロアリ ・タイワンシロアリ の5種です。 これらの中でも特にヤマトシロアリが最も多く、ほぼ日本全土に分布しています。 一方で、日本では20種強ともいわれるシロアリが発見されていますが、すべてが住宅に害を与えているというわけでないと いうのもわかります。

2007年01月11日

-

ヤケヒョウヒダニ

『ヤケヒョウヒダニ』 分類 無気門亜目・チリダニ科 分布 世界中 住宅内 畳、じゅうたん、布団、ハウスダストなど 形態 体長0.3~0.4mm、透明感のある白色 生態 人のフケ、垢の他、カビ、繊維などを摂食する。 発生時期 一年中発生、幼虫の発生は6月が多い。 生涯で50~100個の卵を産む。 被害 生きた虫体、その死骸や糞もアレルゲンとしてアレルギー性疾患を起こす。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月10日

-

生活改善 その2

『生活改善 その2』 今ある生活を見直し、改善していく。 言葉にするとやさしく感じますが、なかなか実行するとなると難しいものだと痛感します。 一歩前へ踏み出すために行なう「改善」という言葉 簡単に意味を考えると、悪いところを改めてよくしていくということになります。 さらに、この言葉の意味をもう少し思惟してみると、 善 善悪の善で、法則に適っている、世の中の筋道に適っている、正しいという意味合い 改善 悪いところを改めてよくするということで、過去の絶対否定ではない というように理解できます。 ようするに、正しい方向に改めていくということになります。 では、一体どのように改めていくべきなのでしょうか? 世の中、自分自身がよかれと考え行動を起こした場合にも、逆に弊害を起こすということは多々あります。 ここで難しいのは自分にとってよいと考え行動するのか、社会や環境にとってよいと考えて行動するのかによっても結果が 違ってくるということです。 又、よいことも行き過ぎた場合においては弊害を起こすということもあります。 その辺りを見極めるには、生きていく姿勢が問われることにもつながると思います。 そう考えると、「改善」とは、人間としての根本の物の考え方について深く考え、姿勢を正して前へ進む一歩だといえます。 続きは、「生活改善 その3」をご覧ください。

2007年01月09日

-

マダニ

『マダニ』 分類 後気門亜目・マダニ科 分布 世界中 形態 体長1.5~3mm、吸血後は数倍大きくなる 生態 魚類を除くあらゆる脊椎動物に寄生する。 吸血する。 発生時期 4~10月に発生する。 夏は特に多い。 被害 吸血のため、人に感染症を媒介する。 マダニによるライム病、ダニ媒介脳炎 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月07日

-

イエダニ

『イエダニ』 分類 中気門亜目・オオサシダニ科 分布 世界中 形態 体長0.5~1.0mm、未吸血時は灰白色、吸血後赤色から黒色に変色する。 生態 主としてネズミに寄生する。 吸血する 発生時期 4~10月に発生する。(商業ビルの地下飲食店では冬期でも見つかることがある) 生涯で100個の卵を産む。 被害 刺されると痒みと赤い腫れが、数日間続く。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2007年01月06日

-

生活改善 その1

『生活改善 その1』 今まで地球を資源として乱開発をし、産業廃棄物の処理場とする行為をしてきました。その結果、自然生態系・地球生態系を 破壊し、このままではいずれ行き詰まりになると考えらるようになってきました。 ※ 当然そこには各国の政治的な考えなど含まれますが、ここではもう少し身近なところから考えていきます。 平行するように昨今、従来問題にならなかった室内の空気質による健康障害であるシックハウス症候群、さらに微量の化学 物質にも反応してしまう化学物質過敏症、最近では3人に1人はいるといわれるアレルギーなど様々な問題が表面化してきま した。 ここで気づくのは我々の生活の便利さや快適さの追及によって環境問題を引き起こし、さらに従来では考えられなった健康障害 を引き起こしているということです。 では、この現状にどのように対処していくべきでしょうか? まず我々は、地球環境を考えるという傲慢な考えでなく、この地に生をいただき、住まわせていただいていることに感謝し、 いかに我々自身が人間として責任を持って生を営んでいけるかということを真剣に考えていく必要があるように感じます。 そこで身近なところから我々自身の生活の改善を行なうことが一歩前へ進むことになると思います。 続きは、「生活改善 その2」をご覧ください。

2007年01月05日

全18件 (18件中 1-18件目)

1