-

1

TYの電装を考える

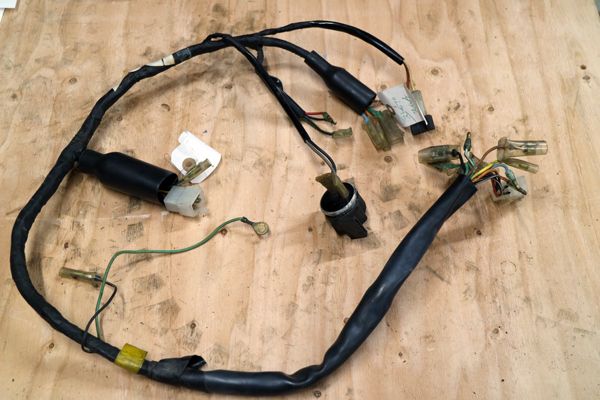

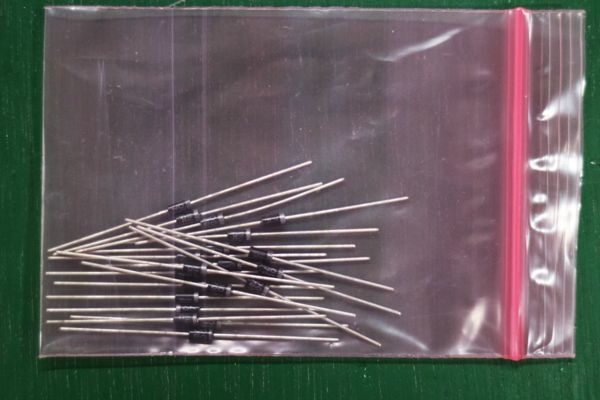

ふと見たらブログのアクセス数が200万を越えていた。本当にこんなに見ている人がいるのか俄には信じがたい。毎日1000アクセスを越えているのだが、これも本当なのだろうか。まぁそんな事はどうでも良いのだ。TYの復活なのだ。TY組み立ての最後の難関に差し掛かった。電装である。このTYは保安部品も無かったので、当然メインハーネスも取り外されていた。純正品はたとえあったとしても、たぶん高価だし買う気にもならないので、ターゲットはヤフオクだ。しかし、出品が殆ど無い上に、たまにあってもこちらもかなり高価だ。ハンドルスイッチは欠損なので、TLM50用を付けようと中古を用意しているので、どのみち純正ハーネスにポン付けは出来ない事は分かっている。されば、メインハーネスはTY用でなくても、マグネトーで発電する車種ならば、良く似た物だろうと思い探してみたら、HONDA/XL50S用が破格の110円で出品されていたので、即落札した。XL50、TY125、TLM50用の配線図も奇特な方が公開してくれていたのでダウンロードして印刷した。これで一応役者は揃ったが、どうせならバッテリーレスにしてついでに12V化しようと考えた。TYを始めとする同年代のバイクはマグネトー発電なので、発電機からイグニッションコイルに直接電気が送られており、バッテリーが無くてもエンジンは掛かるし、ヘッドライトとテールランプも交流がそのまま流れている。バッテリーはウインカー、ストップランプ、ホーン、メーター照明、インジケーターランプを動かすだけのために取り付けられているのだ。先ずバッテリーレス化だが、6Vバッテリーは探せばあるが、小さいので12Vに比べて持ちが悪い。組み立てが上手く行ったとしても、毎日乗る訳では無いし、精々月に一回エンジンを掛けるかどうかだ。バッテリーが放電してしまうのは目に見えているし、あの弁当箱のようなケースもいただけない。バッテリーの代わりにコンデンサを取り付けるにはシリコンレクチファイアをレギュレーターに付け替えなけらばならない。シリコンレクチファイアは小さな部品で、発電機からの交流を直流に変換してバッテリーに流す装置だが、悲しいかな電圧制御が出来ないので、その制御をバッテリーに委ねているのである。従って、シリコンレクチのままバッテリーをコンデンサに変えるとエンジンの回転数が上がった時に過電流が流れコンデンサがパンクする。バッテリーだと端子間電圧を一定に保つので壊れないと言う訳だ。レギュレーターは交流から直流への変換に加え、電圧制御もできるので、コンデンサでも大丈夫なのだ。早速、松本無線で一番大きなコンデンサ(25V/10000μF)と1mの5色配線セットを、amazonで古いホンダ車互換の12Vレギュレーターを購入した。コンデンサは店の人に聞いたら足の長い方がプラスで短い方がマイナス、更に本体に白い帯線があるほうがマイナスだそうだ。配線をハンダ付けしようと思ったが、下手くそなので熱で壊れても困るので、ギボシを切ってかしめ、更に絶縁のためにホットメルトを盛っておいた。次に12V化であるが、6Vのレギュレーターを取り付けて、電装バルブを6Vにすると、コンデンサでは容量不足でウインカーが点滅しなくなる可能性大なので、LEDにする事も考えられるが、6VのLEDバルブは売られている数が少ない。ネット上では発電機はそのままで、6V車を12V車に改造する記事が多く紹介されている事から、レギュレーターを12V用にする事で12V化が可能なようである。但し、12VのLEDバルブを使用するには、ウインカーリレーをLED対応のICリレーに変更する必要がある。通常の12V用リレーではカブで経験した通り、ハイフラになってしまうのである。ウインカーリレーは新品の中華製(6V~12V対応)があるので使用してみるが、LED対応かどうかは忘れたので、取り付けてからの対応となる。XL50S用のメインハーネス25V/10000μFのコンデンサ(足の長い方がプラスらしい)足を切って配線を繋いだコンデンサ一寸盛りすぎた絶縁のホットメルト中華製12Vレギュレーター旧ホンダ車互換の記載がある包装紙レギュレーターの4極コネクタレギュレーターに接続するメス用の250型コネクタ怪しすぎる12Vまで対応の中華製IC?ウインカーリレーTY用のゴムバンドに付け替えて取り付けたウインカーリレー

2020.03.26

閲覧総数 2143

-

2

HONDA フリーウェイ

萩さんから2号機の紹介がありました。ホンダ フリーウェイMF03です。水冷・4サイクル・OHC・単気筒。総排気量244cc。最高出力20PS/7,000rpm。最大トルク2.2kgm/5,500rpm。平成5年にクラブマンと交換で手に入れました。ホンダ・フリーウェイは平成1年(1989)にホンダビッグスクータFシリーズとして発売開始。ボディーとエンジンを新設計した、史上初のメットイン250ccクラススクーターである。250ccメットインスクーターとしては非常にコンパクトな車体で、美しい流線型のスタイルや、二人乗りや高速走行でも余裕のある強力でスムーズな走りをし10万km走行に耐える高耐久性新開発のエンジン(MF03E)にも定評がある。コンパクトな車体サイズを実現するため、前後10インチの扁平タイヤを採用している。後輪ブレーキは、マニュアルトランスミッション車と同じく右フットブレーキであるのが大きな特徴。実用最高燃費は38km/L程度、実用最高速度はメーター読みで135km/h程度。

2010.10.26

閲覧総数 408

-

3

デカール

バイク屋店長から、「やっぱりデカール無かったわ」との連絡。そうだろうとは思っていたが全く残念。で、自作したいんだけどどこのホームセンターに行っても適度な大きさのカッティングシートを売っていない・・・。あっても家具用とかででっかいし。ところがどっこい。灯台もと暗し。職場からとっても近くの本屋さんに置いてあるではありませんか。バンザ~イ。デカールの縁どりはタンクについている状態で取っておいたので、材料さえ揃えば再生可能。純正は赤でSEROW、カモシカマークは濃い紺色、しかし紺色のシートはなかなか見当たらないので黒に変更。ナイフはオルファ(OLFA)のアートナイフ(500円弱)。これが結構使いやすく助かりました。作成時間は1枚につき1時間程度はかかったかも。ふぅ~っ。実際に貼る時は表面に粘着力の軽いマスキング テープを貼って文字や図柄を固定し、貼ったあとでマスキングテープをはがす予定です。 これでタンクも息を吹き返すゾ~。

2011.05.21

閲覧総数 592

-

4

マフラーガスケット

カブのエンジンを何回も掛けている内にエキパイとエンジンの隙間からガスが少し漏れている事に気が付いた。ガスケットを交換しなかったために、排気漏れを起こしているのだろう。このガスケットは安い物なのでHONDAで注文しなくても、バイク用品店にはあるだろうと思い、ナップスを覗いて見たら1ヶ230円で売られていた。このエンジンのバイクなら殆どの部品が揃うのが有り難い。流石世界のスーパーカブだ。カブのガスケットは石綿をアルミで包んだような、かなり厚みがあるものとなっている。古いガスケットを外そうとエンジンの排気口を覗いてみたがガスケットが張り付いて有るのか無いのかさえも良く分からない状態である。必ず有る筈なので、精密ドライバーや千枚通しで探ってみたら矢張り見つかった。ガスケットを壊しながらも何とか引っ張り出した。新しいガスケットを取り付けてマフラーを装着しようとしてエキパイの穴をみたら、何と!溶接が下手なのか排気口の片方がかなり潰れている。これじゃぁ抜けが悪いと思い、ステップドリルで穴を拡げた。日本製ならこんな事は無いだろうが、タイ製なので仕方ない。改めてマフラーを装着。今度は漏れはない。ナップスで買った社外品のガスケットEXから取り出し中のガスケット新旧ガスケット溶接で穴が小さくなっているエキパイステップドリルで穴拡大中のエキパイ拡大途中のエキパイ

2017.06.12

閲覧総数 3367

-

5

オイル&オイルシール交換

TLR200のフロントフォークを分解すると、オイルシールとスナップリングに水が進入し大量の錆が発生して酷いことになっていた。洗浄して、オイルシールの打ち込みに移る。スプリングワイヤーが見える面、品番等が刻印されている面を上にして、外したオイルシールを重ねて32ミリのソケットをあてがってハンマーで打ち込む。この時にオイルシールの破損を防ぐために、シールにフォークオイルを塗っておく。シールがセットできたら、スナップリングで固定。インナーチューブやピストンを差し込みソケットボルトを締める。手作業だと、更にスプリング、カラー、フォークボルトを装着しないとソケットボルトが空回りして締まらないが、電動インパクトであれば、そのままでも強力トルクで空回りの前に締まってしまう。フォークを垂直に立てて、フォークオイルを入れる。オイル量は295cc+-2.5cc、オイルレベルはインナーチューブの上端から118ミリだ。オイルを少し多めに300cc入れて、多い分を注射器で吸い出す。注射器にビニールチューブを付け、チューブの端から割り箸をテープで固定。割り箸の先端から118ミリの所に印を付けて、インナーチューブの上端と印を合わせてオイルを吸い出すとオイルレベルが118ミリの規定値となる。計測時は、インナーチューブは一杯に縮めて、スプリングは抜いて置く。 どちらの写真もピンボケで失礼。

2011.09.21

閲覧総数 1181

-

6

やってもうた....。

盆明けの17日、熱波地獄から脱出しようと家族3人で避暑に出掛ける事にした。近場で涼しい所は大山の頂上くらいだが、登る元気がない。日帰りで行けて涼しい所はやはり四国カルストだ。四国カルストと言えば2年前のツーリングで頂上の姫鶴荘に泊まったが、到着前から明け方にかけて生憎の雨で、折角の景色を見る事が出来なかった。その途中の瓶ヶ森林道も頂上はガスで、これまた絶景を見逃しているのだ。「よし、今回はそのリベンジだ。」という事で、軟弱にも工作車で出掛ける事にした。気持ちの良い四国カルストの天狗高原でサイクリングでもしようとブロンプトンも積み込む。朝一番で出発しようとしていたのだが、なんやかんやと用事が出来たり、グズグズしていたので、出発が9時にずれ込んでしまった。ちょっとハードな嫌な予感。(ここで止めとけばよかったと後の後悔)山陽道の福山西ICから「しまなみ海道」へ乗り入れ、今治まで走る。やっと四国だ。瀬戸大橋経由の方が早いと思われるが、同じ道は通りたくないので、前回のツーリングと同じアプローチとしたのだ。今治から伊予西条まではバイパスとR11を乗り継ぐ、工作車の燃料計を見ると1目盛りしか減っていないが、西条で満タンにしておく。R194からは瓶ヶ森林道に入るのでガソリンスタンドは無いのだ。前回のツーリングでの経験から、四国の山間部にはガソリンスタンドが殆ど無い事は分かっている。不測の事態に備えてこまめに給油する事に越した事はない。R194を寒風山トンネルまで快調に走る。トンネル内でエアコンを切って、窓を開けると冷気が流れ込んで来る。恐らく20度は大きく下回っているだろう。トンネルを抜けて2kmほど行くと、道の駅「木の香」がある。丁度12時前となったのでここで昼食。来た道を引き返し、寒風山トンネル手前から瓶ヶ森林道へのアプローチ道に入る。急坂が続くが、ディーゼルエンジンの粘りで一気に高度を上げて行く。寒風山の頂上付近にあるトンネルの手前を左折すると、いよいよ瓶ヶ森林道だ。太陽も顔を出しており、今日は期待出来そうである。そういえば最近テレビのカローラスポーツのCMで若いカップルが「天国じゃなくても~。楽園じゃなくても~。あな~たに会えた幸せ~感じて~。風に~なり~たい~。」と歌いながら高原の尾根を走るシーンをよく見る。あの道は正に瓶ヶ森林道の頂上付近で撮影したと思われる。よしよし、今日は工作車であの絶景を見ようではないか。そして、風になるのだ。瓶ヶ森林道は10年ほど前まではオフロードであり、セローで一度は走ってみたいと思っていたのだが、実現しないまま舗装されてしまった。誠に残念である。そんな訳で、道幅が狭く、素掘りのトンネルも多く、曲がりくねっているので、対向車があるとすれ違いにも気を使う。切り立った渓谷を望む頂上付近まで登ると、急に視界が開けて、草原が現れた。山並みの稜線に道路がクネクネと続いているのが見える。おぉ。まさにCMの場所だ。ガードパイプの切れ目からカーブの少し広くなったスペースに工作車の頭を突っ込んで停車。妻と次男が降りて写真と動画を撮りまくる。標高1000mは有に越えているので気温はかなり低い。当然エアコンは切って窓を開けている。実に爽快である。天気も良いし今はガスも掛かっていない。正に絶景である。すると稜線の向こうからクルマが1台走って来るのが小さく見えたので、安全のために工作車をもう少し前に出そうとして一旦バックした。再度前進しようとして左側にかなり余裕が見えたので左に寄せてアクセルを踏んだ。その時である。何かが当たったような嫌な金属音が聞こえて来た。咄嗟にブレーキを踏んでサイドミラーで確認するも異変は見つからない。何だろうと思い、ハンドルを逆に切りながらゆっくりと離れると、また金属音。ぶつけた。慌てて外に出てみると、驚愕の惨状が見てとれた。なんと、3本のガードパイプの先がスライドドアに接触して、ドアを抉って、三本の傷がクッキリ見える。特に一番下の傷はかなり深くえらいことになっているではないか。重傷だ。綺麗な景色も爽快な気分も一瞬で吹っ飛んだ。やってもうた。どないしょう。ガッカリである。最初に工作車を止める時に、ガードパイプが見えたので、無意識の内に右に寄せて止めたのだが、再度動かす時に運転席から見えなかったので、左にガードパイプがある事を忘れてしまっていたのだ。何たる失態、脳軟化症だ。痴呆だ。アルツハイマーだ。風に乗って稜線からもの凄い勢いで飛んで来るガスの動画を撮りながらはしゃいでいる妻と次男を乗せ、あのカローラのCMの楽しそうな二人が通った道を走っているが、霧は晴れるが、心は晴れない。稜線を回って、山の反対側に出ると、ガスで真っ白。何も見えない。ここでまたぶつけたら二度と立ち直れないので、ライトとフォグを点けて慎重に下って行く。石鎚スカイラインを経由して傷心のまま、四国カルストに向かう。前回は地芳トンネル手前を右折して地芳峠に出たが、スマホナビの指示で今回は地芳トンネルを抜けて左折して地芳峠に出る道を通った。距離はどちらも同じようなものだろう。姫鶴平手前で初心者マークを付けた乗用車が左側両輪を脱輪して喘いでいた。若者二人は通る車に頭を下げて交通整理をしていたので、通過際に「引っ張ろうか」と尋ねたら、「JAFを呼んでいます。」との事。ここまでレスキューに来るには相当時間が掛かるだろうなぁと思いつつ、姫鶴平到着。姫鶴荘もキャンプ場の光景も変わってはいなかったが、ガスが掛かって真っ白。何も見えないのは前回と同じ。やっぱり運気が下がっているのだろう。自転車で走るのも危険な状態なので断念。霧の中でソフトクリームを食べて帰る事にした。それでも山の天気は変わりやすい。天狗高原の手前から、晴れて来たので、何とかカルストを見ることが出来たのがせめてもの救いであった。細いクネクネ道ばかり通ったので流石に疲れた。最短時間で帰るルートを探したら、高知経由と出た。矢張り高速の威力である。そこで閃いた。高知を通るなら、「ひろめ市場」で一杯やって帰るのも悪くない。幸い3人とも運転できる。妻か次男に運転させれば鰹のタタキと地酒を堪能できるというものだ。俄然元気が出て来た。須崎ICから高速に乗って、伊野ICから高知市内に入って行く。少々の渋滞はあったものの、高知城まで辿り着いた。スマホナビで駐車場を探すと「ひろめ市場」の上が駐車場になっていた。最低地上高2.2メートルはぎりぎりセーフだ。エレベーターに乗って、1階に降りたのが5時55分。ビニールをはぐって店内に入ると、もの凄い人。人。人。席は何処も満員。前回食べた「やいろ亭」まで行ってみると、若いカップルの隣の席が奇跡的に空いていたので、ドッカリと腰を据えて、家族戦略会議を開催。運転は次男が行う事になったので、鰹のタタキと生ビール、ノンアルビールを速攻で注文。海老の唐揚げ、親鳥、手羽、高知餃子等々を食しつつ、高知の銘酒「久礼」に移行したのは言うまでも無い。前回はバイクだったので、ノンアルビールで凌いだが、鰹のタタキを前にしたら、代行で帰ろうかと本気で思ったほど、心残りであった高知の夜を堪能して、帰路につく。高知ICからだと2時間掛からない。早いものだ。それにしても、スライドドアの傷はどうしたものか。金は掛けたくないので、修理してみようか。悩むところである。瓶ヶ森林道(カローラスポーツCMの場所)かなり重傷の3本ライン憎っくきガードパイプと手負いの工作車風になれなかった工作車とCMの道ガスで真っ白の姫鶴平姫鶴牧場藁焼きを行う鰹のタタキ豪快な鰹のタタキ混雑する「ひろめ市場」

2018.08.19

閲覧総数 573

-

7

土佐のかき小屋と横浪黒潮ラインツーリング

4月23日に島根県と鳥取県の境にある中海に架かる堤防道路ツーリングを行う予定であったが、前日の雨が長引き日本海側は天気の回復が遅れそうだったので、ディアベルさんの提案で前日になり急遽雨雲を避け、高知方面へのツーリングに変更したのだが、県北からの参加者も同意という事で決行と相成った。今回の参加車は県北からCB750ボルドール、Z2、県南からはディアベル、ルマンⅡ、V7が参戦、計5台での出陣だ。午前7時30分、GSにてV7の給油の帰りにどんより曇った空から雨が降り出し、折角磨いたバイクを濡らしてしまった。天気予報では曇りだった筈なのに何てこった。県北からの2台が気になる。LINEを見ても中止したとの連絡が無いので、きっと雨の中を走っているのだろうと気を揉む。集合場所は8時40分瀬戸中央道の鴻ノ池SAなので、少し早いが8時10分出発。10分前なので一番かと思いきや、全員揃って待ってくれていた。気になっていた県北の雨の状態を聞いてみたら、小雨が少しだったようで安心した。5台揃ったところで、品川ナンバーのハーレー2台に手を振って見送られながら、瀬戸大橋に向けてバイクを走らすが、酷い濃霧で折角の眺望も橋脚しか見えない。雨こそ降らないが霧雨か霧かでヘルメットのシールドが曇る中、豊浜SAで休憩。空には黒雲が更に広がり、小雨も降って来る始末で「やっぱり止めときゃ良かったかなぁ」と後悔しつつ高知道に分岐し、奥深い四国山脈に分け入って行くが、幸いにも高知道は長いトンネルが多いので、雨が降っても大丈夫だ。大豊ICまで来ると、雨は上がり空が明るい。更に南下し南国ICまで走ると、何と青空が見えて晴れている。流石南国高知、ディアベルさんの天気の分析がズバリと当たった。土佐ICを降りる頃には気温もグングン上昇し、冬用装備では汗が出る。今日の昼食場所である新居海岸の海鮮BBQ土佐のかき小屋には開店前の11時前に到着。駐車場にはサーフィンを楽しむ者のクルマが数台止められていた。開店と同時に入店。客は我々5人だけだ。早速、、名物の貝セット(ヒオウギガイ、ハマグリ、カキ)を焼きながら、ビールや酒を飲み進めたい所だが、バイクの代行運転は無いので、フルーティーなノンアルビールで溜飲を下げる。初めて食べたヒオウギガイであったが、ホタテよりも味がシッカリしていて美味い。食事は、親子丼、シラス丼、アサリ丼などをてんでに食して腹一杯になり終了。後片付けは分別も含めてセルフで行うシステムだ。午後からは、宇佐大橋を渡って横浪黒潮ラインのコーナーを楽しみながら、帷子崎(かたびらざき)展望台でバイクを並べて記念撮影。この後も太平洋に迫り出す奇岩の絶景が連なるが、何時もの通り、先頭のディアベルは意に介せず止まってくれないので、絶景の写真が撮れない。R194沿いのあいの里仁淀川に到着した頃には暑さがピークに達し、メータ内の温度計は27度に達していた。朝の天気と気温が嘘のような陽気である。休憩の後、たまらずジャケットのインナーを外して、出発しようとしたら、ルマンⅡのエンジンが掛からないトラブルが発生。中途半端な時間エンジンを止めると時々このような症状が出るようだ。しかし、オーナーは慣れたもので慌てる事無く、プラグを外し、Z2のジッポーを借りて電極を炙る。こういう時はヘッドが外に向いて飛び出したグッチの縦置きエンジンは整備性がすこぶる良い。プラグを外すのに邪魔な物は何もないのでチャチャチャと外して付けて、エンジン一発始動。時間が掛かると思いきや拍子抜けである。R194の快走路からR439に分岐、これも信号の無い、追い越し可能な快走路が早明浦まで続く。道の駅土佐さめうらで休憩。ここでは前回食べた赤牛アイスなる物が売られているのだが、肉にアイスは全く合う訳が無く、どれほど不味かったかを力説したら、流石に手を出す物がいなかったと思ったら、ディアベルさんがこっそりと買っていたようだ。ここからはクルマや信号も増えるので、先導をV7に替わり大豊ICから高知道に復帰し、豊浜SAで最後の休憩。ここで話しているとルマンはインテグラルブレーキシステムなる物が採用されていて、リアブレーキを掛けると後輪と、前輪左側のブレーキが作動し、フロントブレーキを掛けると前輪の左右のブレーキが作動するとの事だ。こんなシステムは初めて知った。安全なのか危険なのか良く分からないシステムだ。ここで、今回のツーリングは流れ解散とする事にして、県北組は先に出発。少し遅れて県南組出発。あれほど暑かった気温がグングン下がり、瀬戸大橋を渡る頃には空も曇り、震えるような寒さが襲って来た。インナーはリアバッグの中だしもうどうする事も出来ない。本土に渡ると寒さも和らぎ、一安心したが、今度はガソリン残量の不安が出て来た。V7は一度ガス欠になるまで走った事があるが、その時の経験から400キロは何とか走れるという事だ。降りるICまで数キロで400キロに達してしまうので、オドメーターとの睨めっこが続く。結局残り3キロでICを降りる事が出来、何とかドンキーベースに辿り着く事が出来た。今回のツーリングでの収穫は何時も愛用しているB+COM SB6Xの通話が高速道路でもディアベルさんとの会話が何の問題も無く出来た事だ。以前は高速で走ると風切り音が酷くて、音声がハッキリと聞き取れず使い物にならなかったので、高速道路では使用していなかったのだが、今回は嘘のようにハッキリと聞こえた。ディアベルさんがヘルメットを新調したからだろうか?謎は深まるばかりである。大豊までは雨模様だったので、ドンキーベースに格納したV7は泥まみれだ。雨が降ると仕事が増える。近々洗車をしてやらねばならない。小雨の降る豊浜SAに佇むルマンⅡ海鮮BBQ土佐のかき小屋の駐車場に到着した一行名物の貝セット生きている貝を焼くのは残酷な気もするが新鮮なので美味い帷子崎展望台にて記念撮影帷子崎看板とディアベルバイクの後は太平洋Z2とV7のツーショットルマンのプラグを炙る参加者修理が完了したルマンⅡ道の駅土佐さめうらにてドンキーベースに格納した泥に汚れたV7

2025.04.25

閲覧総数 66

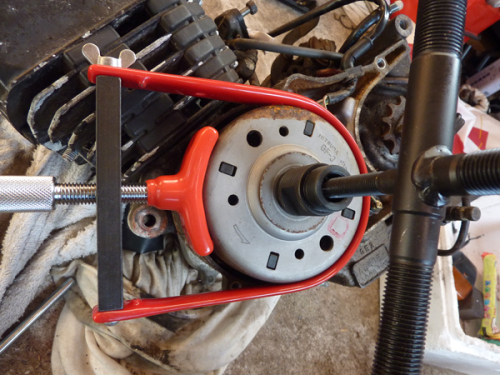

-

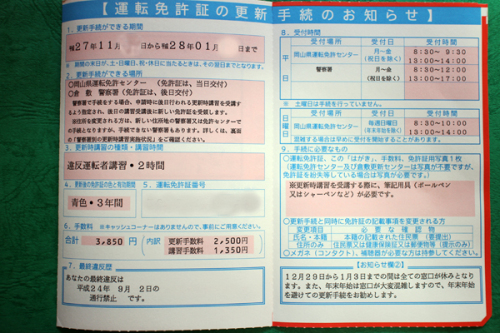

8

フロントフォーク

TLM50のフロントフォークの状態を調べる。アウターチューブはアルミ製だが全体に腐食が進み経年劣化の感は否めない。少し磨いた位では変わり映えがしないだろう。しかし、内側を良く見てみると色褪せて殆ど読めなくなっているが、SHOWA(ショーワ)のステッカーが貼ってある。純正でショーワ製を使っているのだ。ダストブーツ(PLではダストシール)はひび割れも無く再使用ができそうである。インナーチューブは全体に大きくは無いが点サビが広がっている。不織布ディスクで磨けば少しは小さくなるだろうが、全て除去する事はできないだろう。本当は再メッキを施すのがベストだろうが、インナーチューブの再メッキは高価である。磨きで何とか持ちこたえられそうなので、今回は見送る事にする。車体から取り外す時にトップのフォークボルトを緩めて置くのを忘れていたので、再び三つ叉に通してフォークボルトを半分程度緩める。さあ、これからいよいよ分解である。全体に腐食が進んだアウターチューブ点サビが出たインナーチューブ

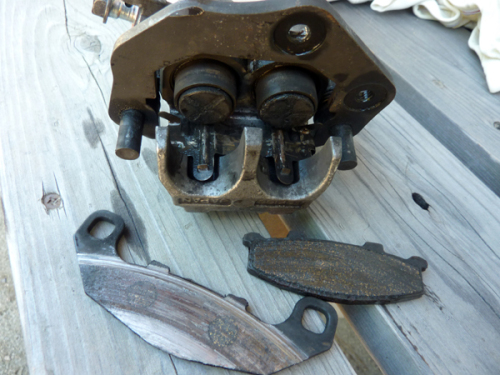

2014.01.31

閲覧総数 425

-

9

鹿久居島

昨年4月に日生から鹿久居島(カクイジマ)に橋が架かって本土と陸続きになったので、一度訪れてみたいと思っていた。橋の名は「備前ハート日生大橋」。橋の名前の真ん中にハートマークがあるのは日本ではかなり珍しいと言う事で、話題になったようである。瀬戸内海には大小様々な島があるが、殆どは船で渡らなければならない。フェリー代も余計にかかるし、第一時間を制約されるので橋は有り難い。有り難いついでにこの立派な備前ハート日生大橋は無料なのである。午後2時。気温33度。快晴。久し振りにV7ドンキーに火を入れる。FIなので、燃料コックもないし、チョークも無い。キーをONにしてセルスイッチを押すだけである。まことに簡単であるが何だか物足りない気がする。R2を岡山方面に走り、君津JCTでブルーラインに乗る予定であったが、うっかり通り過ぎてしまい、西大寺ICから乗る嵌めになってしまった。ブルーラインは昭和52年に岡山ブルーハイウェイとして全線開通した信号機の無い片側1車線、60km/h制限の観光道路であるが、名称がハイウェイとなっていたために高速道路と間違えるドライバーが多く、事故が続発したために平成6年に名称を「岡山ブルーライン」に改称した。平成16年からは通行料金が撤廃され無料となったのは有り難い。この走りやすいブルーラインなのであるが、山陽自動車道備前ICから直接岡山市内に入れるとあってトラックの通行がかなり多い。従って片側1車線のために遅いクルマがいると抜けないのである。じっと我慢の子となってしまうのである。今日は先を急ぐわけでもないので、ギアを6速に入れてエンジンに負荷を掛けながらツインのドコドコ音を楽しみながら走る。一本松展望園と黒井山グリーンパークの2つの道の駅を過ぎると片上湾に架かる片上大橋が姿を現す。この湾では名産のカキを養殖するカキ筏が浮かべられている。(片上湾大橋とブルーライン)片上大橋を渡って直ぐのブルーライン備前ICで降りてR250を日生へ。日生はカキが名産でシーズンには五味の市でも安く売られている。また、そのカキをふんだんに使ったお好み焼き通称「カキオコ」が有名で、昨年12月にもV7で食べに行った。その日生の町を通過すると直ぐに「備前ハート日生大橋」が見えてくる。エクストラドーズド橋に分類されるこの橋はケーブルの張りが美しい。橋中央からの日生湾の景色が美しいが、残念ながら駐停車禁止となっている。(橋の銘板)(ケーブルが美しい備前ハート日生大橋)橋を渡るといよいよ鹿久居島だ。この島は昔から野生の鹿が多く棲みついており、殿様が鹿狩りをしたとも言われているので、島の名前になったようである。一匹くらいは出会えるかなと期待を込めながら上陸。橋のお蔭で道路も素晴らしい。アッと言う間に次の頭島が見える。これも無料の頭島大橋を渡ると漁港である。鹿久居島よりかなり小さな頭島の方が活気があるように見える。(鹿久居島から頭島を望む)(頭島大橋)(頭島漁港)小さな島なので道もあまりなく、再び鹿久居島へ。この島はミカン刈りに力を入れているようで、ミカン刈り農園が広がる。頭島大橋を見上げる船着き場で暫し休憩。メーターに仕込んである温度計では33度と表示されているが、思ったよりは暑くない。日なたはそれなりに暑いのだが、日陰は涼しい。風もありクーラーもいらないくらいだ。ただ、日なたに置いたバイクのシートは焼けるように熱くなる。(V7ドンキーと頭島大橋)確か、この島には古代体験ができる「まほろば」があったのを思い出した。去年管理棟が火事になったと新聞で読んだが、その後どうなったのだろうかと思い、寄ってみる事にした。途中の「まほろば」に続く丘の上からは瀬戸内海の島嶼風景を見下ろす絶景が広がった。(鹿久居島から大多府島を望む)その先に鉄製の柵が締められ水曜日は休みとの看板が......。とうとう鹿には出会えなかった。仕方がないので、「備前ハート日生大橋」まで引き返し、赤穂方面に走ってみる。(鹿久居島から備前ハート日生大橋を望む)山陽道の赤穂ICがあと2kmの看板が出たので、県道96号線で備前に引き返し、R2、ブルーラインと乗り継いで道の駅一本松展望園で休憩。休日ともなれば、多数のバイクが集まっている駐車場も今日は京都ナンバーのオフロードが1台きりだ。コーラを飲んで水分補給。併設されている一本松ICから牛窓方面に山を下る。牛窓ヨットハーバーから西脇海水浴場、宝伝海水浴場を経由し、西大寺ICから再びブルーラインに乗って無事帰着。(牛窓ヨットハーバー近くの海岸道路にて)

2016.07.22

閲覧総数 422

-

10

タンク取り付け

折角作ったメンテ用のサブタンクだが、燃料コックがないのでタンクを乗せる事にした。写真屋から貰った2つのタンクのどちらにも燃料コックが付いていなかったので、手持ちの中古コックを探してみたら、タンクのネジ山に合うコックが1つ見つかった。しかし、ストレーナーが欠品となっていたので、銅パイプを適当な長さに切って、先をベンチグラインダーでティーパー状に削り、ストレーナーが入る穴に打ち込んだ。濾過装置は無いが、これで予備タンクの機能だけは確保出来ただろう。銅パイプの長さは燃料の減り具合を見てから調節する事にする。コックを分解して内部のパーツを洗浄して組み立てる。ゴム部品が再使用できる事を祈るばかりである。ストレーナーが無いので、タンク内のゴミがそのままキャブに入るのを防止するために、燃料フィルターをamazonで探したら2ヶで598円の格安品が見つかった。これでやっとタンクの装着が可能である。タンクキャップはオークション等では3千円を超える値が付けられていたので、2年前にYAMAHAで確かめたら純正キャップが2,290円で販売されていた。オークションは気を付けないと、中古でも新品よりも高値で出品されているものがある。ガスケットはコルク製だった。キャップのネジ山を越える時に破れるのではないかと思うほど、ギリギリだったが慎重に作業を行ったので何とか付いた。タンクに混合油を少し入れてコックをRESにするも燃料漏れはない。パッキンが何とか仕事をしているようだ。これでバイクを移動させてエンジンを掛ける事ができる。洗浄を終えた燃料コック銅パイプを打ち込んだコックamazonで買った磁石入り燃料フィルター新品のタンクキャップとコルクのガスケット

2020.05.19

閲覧総数 721

-

11

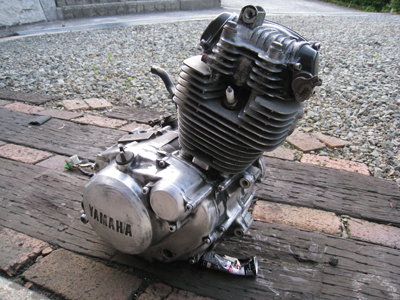

エンジン磨き

XL125Sのエンジンは分解せずに磨く事にした。道具はワイヤーブラシ2種類とボンスターである。細いワイヤーブラシはエンジンのフィンの間を磨くもので、もう一つは広い部分を磨く。ボンスターはホームセンターの台所用品売り場に置いてあった。これは何も付けずにクランクケースを擦るだけである。意外に汚れが素早く落ちる。タペットカバーは外してグラインダーで磨いた。何れにせよピカピカにする訳ではないので、その辺は適当で切り上げる。ボンスター上からボンスター/細ワイヤーブラシ/先曲がりワイヤーブラシ

2015.05.05

閲覧総数 1909

-

12

フロントフォーク

両方ともアウターチューブにアルミ錆が激しく出ていたので、メンテを兼ねて外してみた。ブーツを外してみたが、オイルシールからのフォークオイルの漏れは無い。インナーチューブはブーツと、ライトステーに守られているため、点サビもなく綺麗なものだ。ライトステーの赤サビが移っているが、これはウエスで拭えば何でもない。V7ドンキーにも付いているクラッシックバイク風のフォークブーツは効果絶大である。アウターブーツは何時ものようにナイロンディスクを取り付けたグラインダーでアルミの腐食を除去する。裏側はまだクリアーが残って綺麗な箇所もあったが、途中で止めるわけには行かないので全て取り去る。ナイロンディスクの番手が少し荒いので、削り気味になったが、青棒をつけてバフ掛けを行えば大丈夫だろうと思いそのまま作業を続けた。バフ掛が終わっても少し傷が残ったので、ボンスターを併用する。最後にインナーをマスキングしてクリアーを吹いて磨きを終える。フォークキャップを外してスプリングを取り出し、中のオイルを出してみると、灰色様に濁っていたので交換する事にした。フォークを逆さまに吊して1日おいて中のオイルを抜ききった。新しいオイルは手持ちのYAMAHAサスペンションオイルG-10だ。SMによると規定量は205cc~210ccとなっており、粘度の指定はないので、208ccずつ入れた。スプリングを戻してフォークキャップを締めれば完成である。今回はオイルシールの交換がなかったので、楽ができた。車体から外した左右のフロントフォーク/アウターチューブに酷いアルミサビが出ているナイロンディスクで研磨後/少し番手が荒かったバフ掛けを終えたアウターチューブフォークから出したオイル新しいYAMAHAのサスペンションオイルバフ掛けの上からクリアーを吹いて車体に装着したフロントフォーク

2016.03.17

閲覧総数 2452

-

13

セローバイク屋へ

ついに、ついに、ばらしたて磨いて塗装したパーツをほぼ全て組あげて、バイクの形に戻しました。ひとまず、ばんざーい。きれいになったパーツの一つ一つを組んで行くと、なんとも言えない喜びが込み上げてくるんですよね~。形になっていくパーツを見ながらうっとりしながら。外装パーツつけると意外と早く出来上がりって感じですね。最終的にキャブとFブレーキは自身が無いので安全面も考えてバイク屋さんにお任せすることにして、軽トラでて連れて行きました。自走できるように復活する日が楽しみです。

2011.08.22

閲覧総数 415

-

14

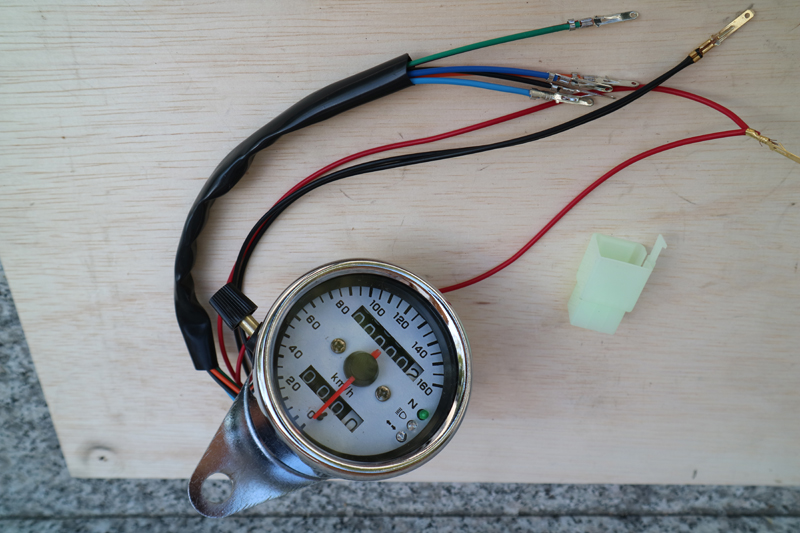

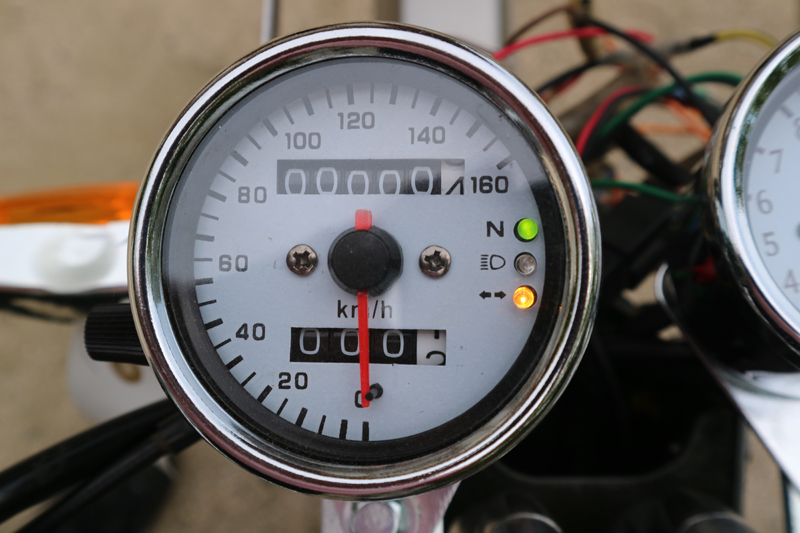

メーター取り付け

バーハンドルに付けるメーターはやはり2連メーターがバイクらしいと思い探してみた。日本製のメーターは精度も作りもしっかりしているのは分かっているのだがどれも高価なのがネックだ。カブに付けるのだから安物で良いのだ。そうなるとTLR125に取り付けた中華製のメーターで十分だろう。ウインカー、ニュートラル、ハイビームのインジケーターランプを作るのが面倒なのでスピードメーターに内蔵されているものを探したらあった。160kmまで計測出来るが半分も使わないだろう。オマケにトリップメーターまで付いて1‚481円とは驚きの価格である。メータの針は真下から動くようになっているのでタコメーターも同じ針の位置のものを探したらやっと見つかった。回転数が13‚000回転まで計測できるのだが、カブに付けると針は殆ど動かないだろうがまぁこれも雰囲気である。このタコメーターが更に驚きの890円であった。何れも怪しげな香港の会社が取り扱っている。ネットの写真と説明が違っている箇所が多々あったが、一応望み通りのブツが横浜通関を経由して、郵便局から別々に時間差で送られて来た。燃料計はアナログで小さい丸メーターが無かったので、ヤフオクで汎用ミニ燃料計(新品)を1‚500円で落札した。ちょっと高かったが仕方がない。このカブには燃料コックにRESが付いていないので、こいつが無いとガス欠が分からないのだ。取り付けはホームセンターで見つけたVP管用立バンド1ヶ78円をメーターステーとして使用する事にした。ハンドル径とピッタリのものがあったので、喜び勇んで買って帰ったが、メッキハンドルの傷つき防止のためにゴムチューブを切って挟んだら径が小さく成りすぎてしまい、1サイズ大きなバンドに買い直しとなってしまった事は情けない。今度は少し径が大きすぎるのでゴムチューブを2枚重ねで使用したら丁度良い。スピードを左にタコを右に配置して仮留めを行う。スピードとタコの間に燃料計を配置したいと思っていたが、クランプの間が狭いのでバンドの両端を削って更に短くカットした。燃料計はスピードとタコのようにメーターに取り付けステーがセットされていないので、手持ちの取り付けステーを短く加工して、ステーが留められるようにメーターケースも削ってビス留めにした。また、バンドを通すためキーシリンダーステーのハンドル側も削った。3つのメーター間隔を拡げたかったのだが、スピードメーターケーブルが思いの外短いので、中央寄りになってしまう。ここは仕方がないところである。パイロットランプ付きスピードメータータコメーター燃料計VP管用立バンド燃料計取り付け用に加工したVP管用立バンド取り付け加工が必要な燃料計燃料計用に加工したメーターステーメーターステーを取り付けた燃料計ハンドルに取り付けたメーター

2017.05.13

閲覧総数 10766

-

15

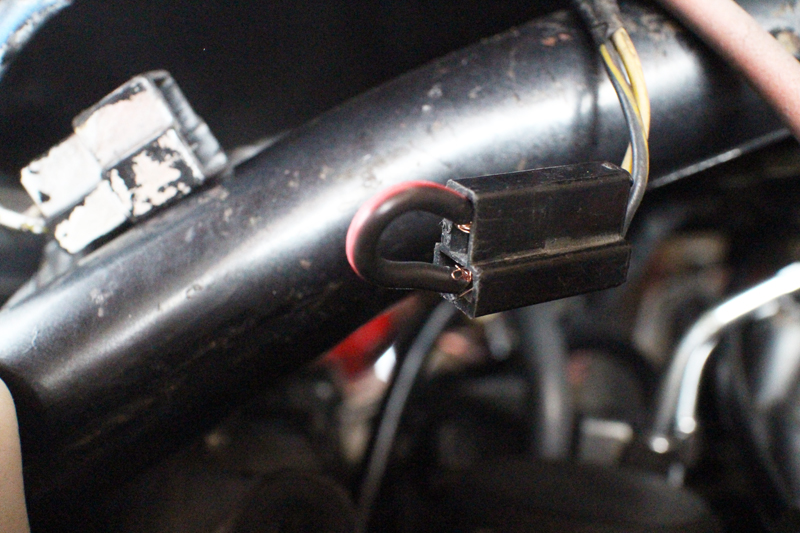

キャブの分解

スーパーカブ90の燃料タンクにはガソリンが1滴も残っていなかったので、タンク内は綺麗なものだ。サビ一つ無い。このままガソリンを入れたらエンジンが掛かるかも知れないと思わせるようなコンディションだが、そんなに甘くは無いだろう。キャブの分解は必須であると思われるので、レッグシールドを外しに掛かる。レッグシールドはボルト6本で留まっているだけなので、外しやすい。外して見ると一番座席寄りの左側のボルト穴付近のシールドが大きく欠けていた。カブの場合レッグシールドを外してしまえば、エンジンとキャブが剥き出しになり、非常に整備性が良い。キャブを外すにはホース類を外してエアクリダクトのバンドを緩めて、マニホールドのボルトを外すだけだが、このキャブにはおかしな物が付いている。メインハーネスから分岐したコードが2本プラグのような突起と平ギボシに繋がっているのである。これは何をする装置であろうか。初めて見た。後で調べたらキャブヒーターなる装置で、湿度が高く気温が低い時にキャブ内で起こるアイシング現象を抑えるために取り付けられているようである。従って通常は無くても問題は無いようである。それともう一つ。キャブと燃料コックが一体となっているのだ。こんなバイクも初めて見た。カブも色々と面白いではないか。今まではつまらないと思って顔を背けて来たが、喰わず嫌いだったのかも....。私は生まれてこのかたラッキョウを食べていないがこれも喰わず嫌いなのだろうか?いや...あれは食べられない。人間の喰うものではない。モグラが喰うものだ。外したキャブの外観は油と塵で酷く汚れている。さて中はどうであろうか。フロートチャンバーを留めている2本のビスを外してみると、中は真っ赤な粉ような物が付着している。やっぱりそうは甘くない。開けて良かった。パーツクリナーを吹いてみるが、効果無し。仕方がないので精密ドライバーの先で少しずつ根気よく削ぎ落として行くと、ポロポロと落ちて行き案外簡単に綺麗になっていく。外側はパーツクリナー、真鍮ブラシ、ボンスター、精密ドライバーなどを使用して汚れを落とす。内外とも綺麗になったところで、ジェット類を外してみると、どれも汚れやサビのような物が付着していて、コンディションは良くない。洗浄の上、小さな穴を全て通し、ボンスターで磨いておく。キャブ本体の通路もパーツクリーナーと圧縮エアーで洗浄し貫通を確かめる。スーパーカブ90のキャブは強制開閉式なので好感がもてるが、ピストンが収まるシリンダー径が異常に細いのと、フロートバルブが異常に小さい。こんな小さなものは見た事がない。50ccバイクも多く弄って来たが、それよりも小さい。これは本当に90ccのキャブだろうかと疑問に思える程である。レッグシールドを外すとキャブとエンジンが剥き出しになるカブキャブヒーター付きのカブ90汚れが酷いキャブ内部洗浄後のキャブとジェット類パーツを取り付けたキャブ

2017.03.20

閲覧総数 11148

-

16

BMWのタペットクリアランス調整

昨年秋頃から、BMWを走らせているとき雑音が気になりだしていた。それは左のシリンダヘッドあたりからで、明らかにカチャカチャという音だ。右からはあまり聞こえてこない。ロッカーアームとインレットバルブ、エキゾーストバルブの隙間が規定値以上になりバルブを叩いているようになったのだろう。寒さと忙しさも一段落、22日にはうどんツーリングに行くので調整をする。クランクを手で回すためにまずプラグを外し、エンジン前方の電装カバーを外す。お目当てのバルブクリアランス調整ネジを触るためにはヘッドカバーを外さなくてはならないのだが、BMWはいたって簡単。ヘッドを留めているのは片側たった3本のナットだけだ。(写真1・2)カバーを外すと2本のロッカーアームが姿を現す。(写真3)ちなみにロッカーアームとバルブステムは少しずれており、バルブを押したときバルブがゆっくり回るようにできている。おまけにプッシュロッドも回るような細工がされている。左シリンダ側の今の状態はどの程度かとシックネスゲージを隙間に突っ込み測ってみるとIN=0.15ミリ、EX=0.20ミリとなっていた。(写真4=左シリンダEX)カチャカチャ音の原因はこの大きめの隙間だろう。事前に手持ちのサービスマニュアル3種類をみてみると、なんと3冊とも違う、どーなっとるの?。3冊の中の1冊に表示されたIN=0.10、EX=0.15が正しいだろう!?と勝手に決めて調整を始める。BMWはOHVなので長いプッシュロッドを持っており、ロッカーアームのロッド側を強めにロッドに押しつけ、反対側のバルブステムとの間隙が最大になるようにしたときの隙間を合わせるのである。このときクランクシャフトを手で回し圧縮上死点を出しておくことを忘れてはいけない。隙間に入れたシックネスゲージを手で動かし「固いかな」ぐらいで固定する。(写真5=左シリンダEX)BMWのアジャストボルトは12ミリの六角ナット2つなので作業はやりやすい。(写真6)IN側はEX側より少し詰めて0.10ミリに調整した。右シリンダ側はIN・EX共0.15ミリだったのでIN側のみ0.10ミリに調整しヘッドカバー、電装カバー、プラグを元に戻す。エンジンをかけてみると、2か月ほど動かしていないのにあっさりスタート。すぐに700回転ほどでアイドリングを始める。なかなか静かでいいじゃん、と自己満足しながらしばらく暖機運転をしエンジンオイル量を確かめる。オイルはヘッドカバーを外すときに少し落ちるので300ccほど補充して作業を終わる。でもツーリングに行く前に試運転をしておかねばなるまい。(藤)写真1写真2写真3写真4写真5写真6

2018.03.17

閲覧総数 2435

-

17

インシュレーターにヒビが....

セローを洗車していたら、キャブのインシュレーターがヒビ割れているのを発見した。ヒビはインシュレーター全体に広がっており、エアーを吸い込む寸前のようにも見えるので、これは大変と急いで交換する事にした。ヒビが入ったインシュレーターYAMAHAセローXT225WEは平成9年式と新しい?のでYAMAHAのHPにパーツリストが掲載されている。HONDAも見倣って欲しいものである。ついでにフロントフォークのケーブルバンドが何時の間にか欠落し、長い間タイラップで固定していたのでバンドも発注しておいた。タイラップで固定されたケーブルYAMAHA純正ケーブルバンド新品ケーブルバンドを取り付けたフロントフォークインシュレーターの交換は当然キャブを取り外さないと行う事ができないので、面倒である。キャブを取り外すにはサイドカウルを外し、シートを外し、タンクを外し、エアークリーナーボックスのボルトを緩め、アクセルワイヤーを外し、燃料パイプを外さなければならない。セローは燃料コックが外せるので、タンクに繋がったコックごと外してしまえば、ガソリンが漏れる事も無くタンクが外せるので整備性が実に宜しい。燃料コックごと外したガソリン入りのタンクキャブまで辿りついたら、インシュレーターのバンドを緩めて、僅かに動くエアクリボックスを後に引っ張れば割と簡単に外す事ができた。後はエンジン側のインシュレーターを外せば良いのだが、取り付けは2箇所の4ミリキャップボルトとなっており、六角レンチの出番となる。左側は少し力を入れただけで緩んだのだが、右側が緩まない。ここはエンジンの熱が伝わる所なので、焼き付いているようである。しかも4ミリとレンチ穴が小さいのでPBの高性能レンチでも折れそうである。インパクト用の4ミリビットを買って来ても、狭い場所なのでインパクトを使うのは無理である。たったボルト1本でエンジンを降ろす訳にも行かず、難儀な事だ。それでも気休めにCRCを吹き掛けながら力を込めるのだが、完全にレンチが負けてたわんで今にも折れそうである。これを折ってしまっては元も子もない。PBのレンチが折れると言う事は、他の安物のレンチでは絶対緩まない事が予想できる。だけど、ここまでやったので是非外したい。なるべくレンチの元の方を握って何回もトライするがダメである。最後にこれで緩まなかったら諦める力でレンチを回すと、パキッと音がしてレンチが折れた。いや、よく見るとボルトが緩んだのだ。流石にスイスのPBは折れません。固く焼き付いたインシュレーターのキャップボルトやっとの思いで外したインシュレーターを見てみると、中は鉄?重くて固い。表面にゴムがコーティングしてあって、そのゴムにヒビが入っているだけで、キャブ側のバンドで留める部分にまではヒビは無かった。これなら大丈夫じゃね。替えなくてもよかったんじゃね。いやいや、このまま放置しておくと、ヒビが段々と広がって、バンド辺りまで来てアウトになるのは時間の問題だと自分に言い聞かせ、力なく新品と交換した。新旧のインシュレーター

2017.07.17

閲覧総数 4873

-

18

吊り下げ式エアーホースリール設置

20年程前にホームセンターでエアーコンプレッサーを買って30mのホースリールを接続して使っていたが、取り回しにホースが絡まる事多々で、予てから吊り下げ式が欲しいと思っていたのだが天井があったのでホイスト同様吊り下げ不可だった。悔しい思いをしていたが今度のドンキーベースは何でも吊り下げ出来るので、念願の吊り下げ式を購入する事にした。そこで少し調べてみた。20年前当時はコンプレッサーの知識も無く、適当なタンクサイズの物を買ったのであるが、ホースの内径が7ミリと細い。取り回しは細い方が楽なのだが、如何せん内径が細いとパワーが無いのである。折角買ったコンプレッサーだったがエアーツールが使えないのである。エアーツールを使用するには内径8ミリ以上が必要と言う事をここに来て初めて知ったお粗末さである。ならばと、内径の太い物を探したら、ストレートから9.5ミリという特太サイズのホースリールがあった。しかも低温でもホースが硬くならないハイブリッドタイプだ。コンプレッサーからホースリールまでの配管用ホースもストレートの9.5ミリを買う予定だったのだが、チェックしたまま数日そのままにしていたら何れも欠品となってしまった。残念無念。仕方が無いので、中華製の9.5ミリの吊り下げリールとストレートの配管用10ミリ10mホースで妥協した。中華製リールはかなり大きいが、ハイブリッドタイプでホース長が15mなので仕方ないだろう。1つ良い所は吊り下げハンドルがピンを抜く事で分離できる点である。梁への取り付けが非常に楽であった。これで、ホイスト、電気コードリール、エアーホースリールと梁から吊り下げる物は全て揃った。中華製エアーホースリール/内径9.5ミリストレートエアーホース/内径10ミリ梁に吊ったホースリールコンプレッサーに接続した10ミリと既存の7ミリホース

2020.02.11

閲覧総数 2232

-

19

BMW R100RS

矢さんから届いたバイク紹介です。1988年(昭和63年)のBMWR100RS1976年(昭和51年)に登場したR100RS(リア:ツインショック)が生産中止となり、その後、復刻版として1986年(昭和61年)に再販された車種です(リア:モノショック)。エンジン形式:空冷4サイクルOHC2バルブ水平対向2気筒排気量:980cc。それまで乗っていたホンダCB1000SFから平成11年に現在のR100RSに乗り換えました。実は、藤さんのR90/6に試乗させていただいたご縁でBMWが気になり始め、行きつけのバイク屋さんでばったり中古のRSに出会いました。いわゆる一目ぼれですね。加速やパワーはさほどでもないんですが、いつもリラックスして走れる鼓動感を心地良く感じています。カウルが大きいため、どちらかと言えば、夏より少し涼しい季節に走るのが好きです。

2010.08.11

閲覧総数 572

-

20

センタースタンド取り外し

カブにはセンタースタンドが付いているのでチェーンのメンテナンスなどがやり易いのだが、跳ね上げた時にこれが一番車高を下げている元凶なのである。オフロードを走る時には邪魔になる事が確実である。また、リアホイールを外す時、センタースタンドが短すぎてホイールが上がり切らず、リアフェンダーに接触してしまい、スタンドの下に嵩上げ用の厚板などを敷かないと外す事が出来ないのである。結局、フロアジャッキを使う嵌めになるのなら、「いらないじゃねぇ」と言う事になったので、外してしまう事にした。センタースタンドは割りピンを抜いて長い貫通ボルトに鉄棒を当てて叩き出すだけで外れる。外した後の貫通ボルトは新しい割りピンで留めておいた。足下がスッキリしてこれで清々した。センタースタンドを掛けた状態貫通ボルトは割りピン留め外したセンタースタンドと部品

2017.06.01

閲覧総数 19927

-

21

フロントブレーキ

gagに乗って久々にバイク屋を覗いた。入り口にカワサキのW650が止まっていた。と、フロントブレーキに目がいった。W650のフロントブレーキはディスクブレーキであるが、なんとこのW650はブレーキが交換してあった。涙がちょちょぎれるドラムブレーキ、それもダブルツーリーディングである。カワサキのW650(今はW800)やエストレヤの外観はクラシック調である。しかしブレーキはディスクである。ここまでクラシックにするならブレーキもドラムにすればいいのに、と思うのだがなぜかディスクである。効きはあまり変わらないかと思うけど、重さや整備性はディスクのほうがいいのかなぁ。おまけにW2リーディングとなると、4枚のブレーキシューが均等に効くための調整も難しいのだろう。これはカンリンという(確か岡山市内)のメーカーのものだ。以前雑誌の広告で見たことがあるが、実物は初めて見る。昔スズキGT750という2サイクル3気筒のナナハンがあったが、これがW2リーディングのブレーキだった。また、ヤマハのレーサーも径の大きなW2リーディングだった。W650はリヤもカンリン製に替えてあった。(写真6)スポークやリムまで替えると部品だけで50万くらい要るのではなかろうか。gagを忘れていた。gagは150kmほど距離を乗った。なかなか調子いい。50ccにしてはギヤのタッチもいいし、Fブレーキもじわっと効いていいかんじ。ただ、ハンドルが切れないのと、急なコーナーでは内側の膝を開けないとセパハンが膝に当たって曲がれない。ちっちゃい割に大胆なコーナリング姿勢となる。(藤)

2012.03.29

閲覧総数 3057

-

22

シート補修

シャリィの破れたシートを補修することにした。藤さんが使ったセメダインスーパーXブラックを求めてホームセンターに行ってみる。接着剤のブースを物色するが無い。替わりにウルトラ他用途ボンドを発見。スーパーとウルトラはどちらが上なのだろうか。スーパーマンは人間と戦うが、ウルトラマンは怪獣と戦うのでウルトラの方が強そうな気がする。これも靴の修理などの使用例が書いてあったので、セメダインと同じ用途のようだ。色もシートと同じブラックがあった。破れたシートにボンドを盛って付属のヘラで均すが、柔らかいのでなかなか難しい。24時間で完全硬化となる。補修跡が少し目立つが、破れたままよりましだろう。これで取り敢えず水の浸入は防げるだろう。

2012.04.06

閲覧総数 588

-

23

ハンドルとレバー

TY125の車体に付いていたフロントブレキーとクラッチレバーはトライアル用だろうか太いショートタイプの物が付いていた。クリーニングしてみると、なかなか目にすることのない形状をしているので、錆びて原形を留めないアジャスターと固定ナットは他車用を流用して使用する事にした。しかしである。ブレーキ側のホルダーからブレーキスイッチが取り去られているので、何とかしなければならない。フロントブレーキスイッチは他車を含めても手持ちが無いので、amazonで探してみたら、汎用品が2本で644円で出ていた。1本あったら良いのだが、1本あたり322円なので即注文したが、差し込み口の径が合うかどうかは分からない。届いたスイッチは問題無く作動したが、やはり径が違った。差し込み口の径が大きすぎてスイッチ側のストッパーが掛からない。仕方がないので、絶縁テープを巻いて太さを調整してホルダーに押し込むとストッパーが丁度良い場所に引っ掛かって止まった。レバーを取り付けてスイッチの動作を繰り返し確認するも大丈夫のようだ、指で引っ張っても抜けないので、何とか使えるだろう。ハンドルはレンサルのアルミ製が付いていたのだが、悲しいかな曲がっていたので、使えない。純正は鉄製でトライアル車にしてはかなり曲がりの大きく恰好が悪いので、レンサルを何とか修理出来ないかと思い、片方を側溝のグレーチングに引っ掛け曲がっている所をバーナーで炙りなが引っ張ってみたが、幾ら炙っても、幾ら引っ張っても元には戻らなかった。これはプレス機か何かで荷重を掛けて直すしか無いだろう。ハンドルはTLM50の予備機から拝借する事にして青棒とバフで磨いてみたらこれもレンサルだった。83cmと少し長いが、スイッチ類を取り付けてみて、少し余裕が出れば両端を切断する事にする。レバーを取り付けスロットルを嵌め込むとレバーの長さが足りない事が判明。TL系はスロットルが薄く作られているのだが、TYのスロットルはキルスイッチも仕込まれているので、かなりの厚みとなってしまうのだ。折角のショートレバーだったが、敢えなく断念。その昔、福山の先輩から頂いて大事に保管しておいた、TY125純正レバーを使用する事にした。2本で644円だった激安フロントブレーキスイッチフォルダーに取り付けたスイッチレバーを閉じると白いビストン部分が動きスイッチ自体が動く事はないTLM50から外したハンドルレンサルの刻印があったハンドルハンドルに取り付けたショートブレーキレバーYAMAHA純正のTY125用レバーショートレバーと純正レバーとの比較

2020.03.14

閲覧総数 298

-

24

やっちまった電装

TYのエンジンは何とか掛かるようになったので配線間違いを直して行く。先ずはメインキーとキルスイッチでエンジンが切れない所からだ。XLの配線図にはキルスイッチの記載がないので、キルスイッチは付いていなのだろう。TYのキルスイッチは配線が1本出ているだけなので、スイッチボックスがハンドルに接する事で、アースになる仕組みだろう。ならばこの配線をポイントからイグニッションコイルに繋がる配線に繋げればエンジンは止まる筈である。やってみるとスイッチが機能した。これでエンジンを止める手段の一つはクリアだ。次はイグニッションキーの配線だ。テスターで導通テストをしてみると、XLのメインハーネスから来ている黒/白の2本の配線はアースだと思っていたが、イグニッションコイルへ繋がる線だと分かったので、メインキーの配線を良く考えながら繋いだ。エンジンを掛けてみたが掛からない。プラグを外して火花が出るかテストしてみるも火花は飛ばない。配線間違いだと思ったが、試しにキーをOFFでキックしたら火花が飛んだ。ありゃりゃ。キーのONとOFFが逆になっている。あれこれ考えながら配線をいじくり倒していたら、コンデンサ(バッテリー)から来る配線とイグニッションコイルへ行く線を繋いでしまっていたのに気づかずエンジンを掛けてしまったので、ウインカーもストップもホーンも全て作動しなくなってしまった。やっちまった。バッテリーに繋いでみても作動しない。よくわからないが、レギュレーターがパンクしたのではないかと思う。もうどうにもならない。復水盆に返らず。後の後悔先に立たず。もうこうなったらガックリと気を落としてヤケ酒を飲むしかないが、幸い中華製の安物レギュレーターなので、被害が少ないのがせめてもの救いだ。本当にレギュレーターが壊れているのか分からないが、amazonでDIO、TODAY、カブ、CD50、ベンリイ50、モンキー等対応のホンダ純正31600-GAH-004型互換12V用中華レギュレーター384円を1ヶ震える手で注文しておいた。3日前に、国からの10万円の給付金が届いたので今日は太っ腹だ。しかし、レギュレーターの到着が6月30日となっているので、それまでは配線作業はお預けとなる。電装点検中のTY電装が全て終わってしまったTY

2020.05.24

閲覧総数 2138

-

25

フロントブレーキ修理

GN125Hのフロントブレーキが効く事は効くがスカスカなので、修理に取り掛かる。この症状はセローでも経験していたので、原因は分からないが、ブレーキフルードを入れ替えれば直る。長期間暑い所に放置していると、フルードが劣化してブレーキがスカスカになるようだ。ブレーキマスターの蓋を開けてみると、フルードは十分入っていたが、紅茶色に変色していた。これは要交換である。カップの中のフルードをスポイトで吸い上げ、新しいフルードを満たし、キャリパー側のブリーダーバルブに空気圧ブレーキブリーダーのチューブをを取り付け、バルブを緩め、コンプレッサーのエアーで真空状態を作ると、フルードが吸い出されて来る。新しいフルードが出て来た所でバルブを締めて終了である。ブレーキレバーを握ってみると、ガッツリ効いている。今度は何処にもエアーを嚙んでおらず1発で完了した。それにしても空気圧ブレーキブリーダーは便利だ。もっと早く買っておけば良かった。紅茶色に変色したブレーキフルード空気圧ブレーキブリーダーでキャリパー側から古いフルードを抜く

2024.05.09

閲覧総数 276

-

26

エンジン塗装

セローのエンジンの塗装に挑戦。フィンの部分はオキツモのツヤ有り耐熱塗料で直接塗装し、腰下はデイトナのMCペインター(マルチプライマー)で下地処理の上、普通の黒スプレーで塗装。エンジンはアルミなので普通のプラサフでは剥がれやすいと思い、MCペインターを購入(1缶2000円程度、ちと高い)透明でした。はじかれることも無くきれいに載りました。耐熱塗料はなかなか乾かず、やはりエンジンに火を入れて硬化完成するのかな。とにかくやっとエンジンの塗装が出来たので、次の次くらいではそろそろ組み立てに入れるかも。

2011.07.10

閲覧総数 4309

-

27

排気漏れ

朝6時前に何の予告もなく突然長男がゼファーで帰ってきた。バイトを終えて京都から下道を夜中じゅう走ったようである。元気なものだ。帰る前に立ち転けをしてマフラーとエキパイの連結部分が外れたので、直したが、帰宅寸前にまた外れたとの事。エンジンが冷えてから分解してみたら、スーパートラップ側のアルミ製ジョイントガスケットが見事に潰れている。よく見ずに無理矢理突っ込んだのだろう。ガスケットを外して再生しようとしたが、酷く潰れてどうにもならない。こんな物は直ぐに入手できそうもないので、エキパイ側にTLMで使ったアルミテープをマフラーの∅ぎりぎりまで巻いて補修した。このテープは僅かに弾力があるので、連結ボルトで締め付けるとうまく行きそうな感じである。エンジンを掛けて、連結部分に手をかざし排気漏れを確認してみると、ほんの僅かに排気が漏れているようであるが、当面は大丈夫であろう。それにしてもスーパートラップ用のジョイントガスケットなんか売っているのだろうか。それが心配である。ジョイントガスケットが潰れたマフラーアルミテープを巻いて締め付けた連結部分装着が完了したスーパートラップ

2013.08.15

閲覧総数 3011

-

28

フロントフォーク分解

TLR200のフロントフォーク分解に着手する。最初にフォークの最下部にあるソケットボルトを緩める。先にフォークボルトを外してしまうと、ソケットボルトが空回りして外れない。6ミリの六角レンチで緩めようと力を入れるが、ビクともしない。レンチが折れそうである。そこで、電動インパクトレンチの登場である。スイッチを入れたとたん一発で緩む。GSXのソケットボルトを外すのに買った6ミリのソケットが役に立った。中のオイルはネズミ色でドロドロであった。量もかなり少ない。インナーチューブは引っ張ればピストンと共にアウターチューブからあっさり抜けた。ダストシールは先の薄いドライバーでこじると外れる。中のスナップリングはスナップリングプライヤーで外す。そしていよいよオイルシールだ。ブログで外し方を調べると、どうやらタイヤレバーが良いらしい。アウターチューブの縁に傷防止のために古チューブなどを当ててタイヤレバーでこじるとすんなり外れた。部品の上下を揃えて並べて洗浄を行う。灯油などに漬けて洗うのが良いのだろうが、パーツクリーナーで済ませた。

2011.09.20

閲覧総数 1009

-

29

セローエンジン

セローのエンジンの塗装をはがすため、電動ドリルとワイヤーブラシと布ヤスリで頑張っています。最終的にはアルミの地肌をきれいに出してバイク屋に注文しているデイトナの万能プライマー(アルミ対応)で下地処理して黒に塗装予定です。シリンダーのフィン周辺は直接耐熱塗料を吹こうかと考えています。

2011.06.22

閲覧総数 558

-

30

バッテリー取り付け

外していたバッテリーを取り付け前に点検してみたら、電解液が不足気味であったので、手持ちの補充液を適性レベルまで足しておく。エアクリ後ろのケース内に納めて、プラス、マイナスとトリクル充電器用のコードも一緒に取り付ける。メインキーを回して通電を確かめる。セルも回るし異常なし。バッテリーは外していたとは言え、数ヶ月経過しているので、トリクル充電器で直ぐに充電に掛かる。丸一日は必要だろう。電解液を補充したバッテリー車体に搭載して配線が完了したバッテリー

2016.10.22

閲覧総数 740

-

31

試乗標識

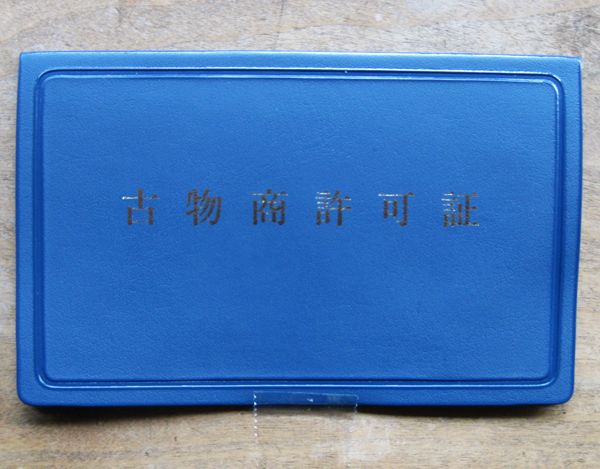

事務所の移転が遅れていて、未だに基礎工事を行っている。今年中に出来るのか心配になるほどである。お蔭で超忙しくバイクにも乗れないしブログネタも無い状態である。話しは変わって、師匠の病院のガレージに良く来る元バイク屋のオヤジがいる。名をMという。M氏はもう70歳になろうかと言う歳なのに、2サイクルバイクを全開にして走る強者である。沢山の所有バイクは全て2サイクルである。殆どは50年ほど前の旧車ばかりだが、SUZUKIのRMXも所有している。このM氏が何時もおかしなナンバーを付けている。白地の上面に市町村名があって、真ん中に006の数字、下側に営業用と書いてあるのだ。これは一体何なのだと気になっていたので聞いてみたら、バイク屋をやっていた時、客にバイクの試乗を求められる事が多いので、このナンバー(正式には試乗標識)を取得したのだそうだ。つまり、このナンバーを持っていれば、125cc以下のバイクに乗る時だけ取り付ける事ができると言う訳だ。バイクが100台あっても試乗標識は1枚あれば、どのバイクにも自由に取り付けて乗る事が出来るのだ。なるほど。これは面白い。私も中古バイク屋をやろうと決めた。このナンバーを交付して貰うには、古物商の許可証が必要である。古物商許可証を取得するには、申請書と経歴書、誓約書2種、住民票、本籍地で身分証明書、法務局で登記されていないことの証明書を取得し、県の収入証紙19000円分を申請書に貼付して最寄りの警察署に提出する。問題がなければ、最寄りの交番の巡査がやって来て、学歴や職歴、その他素行や人柄を判断する。私は直ぐにカァーとなったりせず、言葉遣いも礼儀正しい、至って温厚な紳士なので、面談は直ぐに終わった。それから40日ほどで、警察署から電話があり、出頭すると古物商許可証を渡された。これで晴れて堂々と中古バイク屋が出来るのだ。名前も○○商会として届けているのだ。その足で、役場の税務課へ行き、古物商許可証を提示して試乗標識の申請を行い、1年間の貸与料200円を払って交付して貰った。役場で交付された原動機付自転車(営業用)標識貸与証明証を保険屋にFAXで送って5年間の自賠責保険に加入した。このナンバーでお客さんに数あるバイクに試乗して貰い、全て売り尽くして、大金持ちになって御殿を建てるのだ。古物商許可証営業用試乗標識

2019.05.25

閲覧総数 3637

-

32

リアブレーキスイッチ

この車体は保安部品が一切取り除かれていたので、リアブレーキスイッチも欠損となっている。取り付け場所はステーがあり分かるので、手持ちのTLM50用のスイッチを代用しようとしたらスイッチの径が小さい。座金を何とかしたら取り付けは可能なのだが、ブレーキアームとスイッチを繋ぐスプリングの取り付け位置が分からない。TL系などはブレーキアームに取り付け穴があり、そこにスプリングを引っ掛けるだけなのだが、その穴が何処にも無いのである。塗装したので塗料で隠れているのかもと思い、天眼鏡を使い目を皿のようにして調べたが、無いのである。しかも、スイッチとアームをダイレクトに繋ぐには角度的に無理である。では、どうやってスイッチを引っ張るのだろうかと考えた。幾ら考えてもアームにスイッチを引っ張る部品を取り付けて引っ張る事しか思いつかないのでパーツリストで確認したが、そんな部品はない。しかし、スイッチに繋がるスプリングの先に何か長い棒のような物が付いている。その棒をどうやって使用するのかは書かれていないので、今度はネットの写真を片っ端から漁って確認しようとしたが、どの写真も奥まったスイッチのスプリング取り付け部分を大写しにした物は皆無であった。それでもあの長い棒が気になるので、予備パーツの箱を漁り、リアブレーキアームを取り出してみると、アームを取り付けるシャフトの先端辺りに4ミリ程の穴が貫通している。現車を確認すると矢張り同じ箇所に穴が貫通している。シャフト抜けを防ぐ為の割ピン用の穴にしては位置が違うので、この穴にあの謎の棒を差し込むシュミレーションをしてみたら丁度スイッチの真下に来る事が分かった。恐らく棒の取り付け方はこの方法で間違いないだろうが、確信が持てないので、カブで写真屋のTY125の現車を確認に出向いた。写真屋のコンテナのシャッターを開けるとピカピカのTYが鎮座していた。早速シフトペダルのシャフトの奥を確認すると思った通り棒が刺さってその先端がブレーキスイッチのスプリングに連結してある。棒は刺さっているだけで割りピンなどで留められはいないようだ。よしよしこれで間違いない。意気揚々と帰って来たのは良いが、さてこの棒をどうやって作るかが問題だ。4ミリ径の鉄棒を探すが丁度良い物はない。4ミリ径のアルミパイプはあったが、パイプなので強度が気になる。この穴に入るパイプは無いかと更に探すと3ミリ径のアルミパイプがキッチリ嵌まった。二重パイプになると強度も十分だ。しかも、スイッチを引っ張るだけなので、それ程の強度は必要ないだろう。アルミなのでスプリングの線が通る小さな穴開けも簡単だ。念のためにシャフト側も抜け防止の為の割ピンを通す穴を開けておいた。自作したアルミロッドをシャフト穴に通し、ブレーキスイッチのロッドの穴に少しバネ力が強いブレーキシューを留めるスプリングを取り付けアルミロッドまでの長さが足りない部分は細い針金で延長してロッドの穴に取り付ける。ブレーキレバーを押し下げながらスイッチが動くのを確認してやっと終了と思いきや、ブレーキスイッチの径が取り付けステーの径と合っていないのでグラグラだ。座金を探せねばならない。文房具を入れている雑箱を漁るとアルミのハトメが出て来た。以前ブルーシートのハトメを追加する時に買った余りだ。しかもスイッチのネジ径にピッタリだ。素晴らしい。スペーサー代わりにハトメを4枚使用し、下側から予備のスイッチから外したプラのワッシャで締め付ける。これでガッチリと取り付け出来た。やれやれ今度こそ完成だと歓喜のブレーキテストを行ったらスイッチが殆ど動かない。何故だ?もしやと思ってアルミロッドに目をやると、曲がっている。二重パイプで完璧だと思えた自作ロッドがいとも簡単に曲がっているではないか。スプリングが強すぎたか。針金を付ける時に引っ張り過ぎたか。いずれにせよ甘っかった。撃沈である。矢張りアルミなど「ヤワ」な物は使用出来ない。鉄だ。鉄棒だ。色々探していたら、台所の流しの戸棚に置く棚が出て来た。シャフトの穴径は4.2ミリ。棚の足は4.4ミリなので足をベンチグラインダーでシャフト穴の長さだけ削れば通る。早速グラインダーで解体して、適当な長さに切断して、穴開けに掛かる。ボール盤が無いので、万力に挟んで細い錐を使うのであるが、今度は鉄なので慎重に行う。細い錐に力を掛け過ぎると直ぐに折れてしまうので、CRCを吹きながら、慎重に穴を開けて行く。時間は掛かったが錐を折ること無く両端に何とか穴開けができたので、早速取り付ける。今度は抜群の強度で曲がる事も無くブレーキの踏みしろに応じてブレーキスイッチを動かす仕事をしている。リアブレーキスイッチ如きに時間と手間を取ってしまったが、何とか取り付ける事が出来た。穴開け加工が完了したアルミのテンションロッドブレーキアームシャフトのスプリングの奥に顔を出した自作のテンションロッド真下から見たアルミのテンションロッドとリアブレーキスイッチの連結ハトメのスペーサーを嵌めたTLM50用のリアブレーキスイッチ定位置に取り付けたTLM50用リアブレーキスイッチ探し出したキッチン用の棚穴開けが完了した鉄棒アルミの曲がったロッドと鉄のロッド抜け落ち留めのRピンを通したテンションロッド針金でブレーキスイッチのスプリングに転結したテンションロッド車体の真下から見たテンションロッド

2020.03.18

閲覧総数 756

-

33

シャリィのウインカー

4年前に買ったシャリィのバッテリーがご臨終となって久しい。このシャリィは6V電装なので、6Vの小さなバッテリーでは、乗らずに長期間放置していると、充電しても回復出来なくなってしまうのである。エンジンを掛けてもアイドリングでは電圧不足でウインカーが点滅しない。新品バッテリーを取り付けても同じ事の繰り返しになってしまうので、将来のバッテリーレス化を見据えて手始めにウインカーをLEDにしてみる事にした。レギュレーターが付いていないので、バッテリーが稼働しないと高回転になった時にバルブが切れるかも知れないが、バルブが切れたらレギュレーターを取り付ける事にして、取り敢えずやって見ることにした。必要な物は6V用ICウインカーリレーと6V用LEDウインカーバルブそれに整流ダイオードだ。ICウインカーリレーはamazonで6V~12V対応のハイフラ防止2ピンを592円で確保。6V/LEDウインカーバルブは手持ちを使用。整流ダイオードはエーモンの製品を買おうとしたが、2本で500円近くするので、amazonで探したら、足に被膜は無いが、同じ1A用20本で467円なる激安品を見つけた。シャリィのウインカー表示ランプはメーターの中に1灯となっているので、整流ダイオードが必要になる。ダイオードには英語のサイズと性能表が添付されていたが、電気の通過方向は記されていなかったので、電球配線にダイオードを咬ませてバッテリーに繋いで確かめたら、灰色に塗られた方が電気を止める側だと分かった。表示灯の純正配線は橙が左ウインカー線、水が右ウインカー線に接続するようになっているので、これは取り外し、手持ちの中央接点が電源、周囲がアース接続のソケットを使用した。ダイオード2本の入力側にそれぞれ左右のウインカー線を繋ぎ、出力側2本を表示灯の電源配線と共に束ねて接続、アース線はライトケース内のアース端子へ割り込ませる。ダイオードと配線の接続部分には熱収縮チューブを被せドライヤーで炙って密着させて絶縁対策を行った。バッテリーの後ろに取り付けてある大きなウインカーリレーをICウインカーリレーに交換し、ウインカーバルブを全てLEDバルブに交換して、エンジンを掛けてみる。ウインカースイッチを入れると、それまでは電圧不足で点滅しなかったウインカーが元気よく点滅している。表示ランプもウインカーの切替に応じて正常に点滅している。中華製のICウインカーリレーと安物整流ダイオードがきっちりと仕事をしている。エンジン回転を上げてアクセルを煽ってみたが、バルブ切れは起こらないので、これで少し様子を見てみる事にする。20本入り整流ダイオード整流ダイオードとその接続部分を熱収縮チューブで覆った表示灯配線純正ウインカーリレー(右)とLED対応ICリレー(左)アイドリングでも正常に点滅するウインカーと表示灯

2020.07.03

閲覧総数 1678

-

34

瀬戸大橋の架かる島々を輪行

9月の中旬、新聞に下電バスの瀬戸大橋線が10月1日からそれまでの6便から3便に減便され、来年3月末日を以て廃止されると報道されていた。瀬戸大橋線は児島駅から高速道路の瀬戸大橋に乗り、櫃石島、岩黒島、与島を巡り再び児島駅に帰る路線で、島民の足としてまた、観光、釣り人の足として貴重な存在だったが、恐らく赤字路線だったに違いない。瀬戸大橋の架かる3島の事を調べてみると、小さな島なのに以外に面白そうな見学場所が沢山ある事が分かった。与島はPAがあるのでクルマで気軽に行けるが、櫃石島と岩黒島はこの機会を逃すと、もう行く事が出来ないと思い、9月28日にブロンプトン仲間の西さんを誘い決行する事にした。島での移動手段はこんな時の為に買った折り畳み自転車のブロンブトンだ。貴重な6便を有効に使うには児島ICバス停7時57分発のバスに乗る必要がある。7時過ぎ西さんのCX5に輪行袋に入れたブロンブトン2台を積み込み朝の渋滞を避けるため高速で児島ICまで移動、藤さんの庭先にクルマを駐めてバス亭まで歩く。よく考えてみると路線バスに乗るのは何十年ぶりだろうか。定刻より少し遅れて到着したバスにブロンブトンと共に乗り込む。乗客は釣り人が2人とオバサンが1人の3人だった。ICを登ると直ぐに高速に入りトンネルを抜けると目の前はもう瀬戸大橋だ。最初の島は香川県の櫃石島である。路線バスと島民専用の連絡道を下るとゲートがある。一旦止まってカードを入れて通過する。櫃石島にはICのある櫃石島、櫃石学校前、櫃石の3箇所に停留所があるが、どこで降りても料金は同じ220円なので、櫃石島で降車して輪行袋から出したブロンブトンを組み立てるのだが、この自転車の折り畳み方と組み立ては実に良く研究され製作されているので、乗れる状態になるまで1分とかからない。最初の目的地はこの島の名前の由来となった櫃石を探しに島の南端に向かう。晴れ渡った朝の空気と潮風が実に爽やかで気持ち良くサイクリングを楽しみながら南端近くの海沿いの道に差し掛かると小さな「櫃石」の看板が見えた。樹木が鬱蒼と茂る急斜面の獣道には両脇にロープが張られ、それを握らないと登れない。まるで登山だ。頂上に島名の由来となる大きな櫃石が鎮座していた。次は島の最南端にある歩渡島に向かう。この島はコンクリートの細い道で繋がれているので、自転車で島まで行ける。瓢箪型の島には獣道が続いており、歩いて登ると一番奥に神社らしき物が祀られていた。島から四国側の瀬戸大橋の眺望が素晴らしい。次は島を半周して坂を登り氏神の王子神社へ参拝。境内には立派な社殿と新しい社務所が見える。境内の石碑に昭和58年整備と記されいたので、瀬戸大橋建設に伴う保証金がたんまりと出たのであろう。再び坂を下って櫃石学校前のバス停で自転車を折り畳みバスを待つ。9時38分発のバスに乗り、岩黒島へ向かう料金は170円だ。高速に乗ったのも束の間、岩黒島バス停だ。岩黒島にはバス停が1箇所しかない。しかもこのバス停は橋の上だ。瀬戸大橋は基本歩行は出来ない事になっているが、バス停の付近は例外で見晴らしも良く、目の前をクルマが高速で通過していく。島にはエレベーターを使って降りて行く。クルマは100億円掛けて作ったという目の回るようなループ橋を使用する。岩黒島は直ぐに一周出来てしまう程、実に小さな島であるが、民宿が3軒もある。島の南端に向うと瀬戸大橋の真下に行くことが出来る。頭上をクルマや電車が通る音を聞いていると何だか不思議な気分になる。眼前を通る船を眺めながら、心地良い潮風に吹かれて暫し休憩。氏神の初田神社に 向参拝すると向かいが今日の昼食場所民宿岩黒だった。民宿で小学校の生徒が作ったという島内観光パンフレット貰い、島の北側にある黒石を見に行くことにした。黒石は小学校手前の細いセメント通路を下ると砂浜に出る。その砂浜の東は岩場となっており、島名となった大きな黒い石がゴロゴロしている。砂まで黒い。岩黒小学校の校舎には大きな蝉の絵が描かれている。何でも生徒が行ったクマゼミの研究が全国1位の研究となったとの事。現在全校生徒は1名、先生は11人体勢(校長、教頭、用務員を含む)だそうだが、来年は廃校になるらしい。これも仕方がないだろう。校長も教頭もいらんだろう。生徒一人に掛かる費用は一体幾らになるのだろう。日本に生まれて良かった。小学校から港に回って、防波堤を歩くと、瀬戸大橋やループ橋が綺麗にみえる。絶好の撮影スポットだ。小さな島なので、見学する所は全て回った。少し早いが11時に民宿岩黒の玄関前に自転車を駐めて、昼食とする。2階の二十帖ほどの部屋に通され、目の前の海中に設置された養殖生け簀から獲ってきた河豚の刺身と唐揚げ、蛸と鯛の刺身、赤メバルの煮付けなどとビールを少々飲みながら、80歳過ぎの老夫婦に島での生活の話を聞く。来年にはバスが廃止されるのでもう来る事は出来ないだろうと思っていたが、耳寄りな情報を得た。何でも民宿に事前に電話をしておけば、その時刻に橋上のゲートまで迎えに来てくれ、島民と関係者しか使用出来ない専用カードでゲートを開けてくれるそうだ。忘年会シーズンはクルマで島まで来る客も多いそうだ。過去30年余りでハーレーで来た人が一人いたが、自転車で来たのは我々が初めての事だとビックリしていた。橋工事の話し、民宿を最初に建てた話し、橋が完成した直後は一日100人の来客があった話し、ループ橋の建設陳情に首相官邸に行った話し等を聞いている内に時間となり、再びエレベーターで橋上のバス停に移動、12時46分発のバスに乗り、3分で与島に到着、料金は170円。与島は瀬戸中央自動車道のSAがある島なので、観光客が多い。SAには意外な見学場所がある。日時計の展望台、屋上展望台、橋桁を吊るワイヤの切断オブジェ、ヘビに見える木など今まで気にしていなかった物が沢山あり以外と面白い。遊歩道から集落へ下る細い道を見つけたので、自転車で乗り込む。密集した家々の路地を彷徨いやっと海岸に出ると、琴電バスの浦城バス停があった。このバス停の待合所は船のキャビンを再利用したものだが、真っ赤に錆びたそのヤレ具合が誠によろしい。その南に鍋島がありそこに灯台があるのだが、進入路は鉄柵で閉じられ進入禁止となっていた。残念である。今度は島の反対側を目指して進む、途中交番があった。やはり与島は大きい。島の北端はオフロードになっており、採石場の跡がある。この島からも大阪城の石垣の石が運ばれたのだろう。オフロードが切れると廃墟となった観光港が現れたフィッシャーマンズ・ワーフ跡だ。かつては大勢の観光客が訪れ観光船咸臨丸が就航していた。島を一周し、元の遊歩道への道を引き返しSAでのんびりと休憩。15時44分のバスに乗って児島ICまで向かう、料金は340円だったが、民宿の主から200円の割引券を貰っていたので、140円の支払いで済んだ。それにしても大きなバスに乗客は多くて5~6人、我々2人だけの時もあったこの路線は通常とは違い高速道路も通るので、かなり経費がかかると思われる。今まで路線維持を行って来て頂いた下津井電鉄に感謝したい。瀬戸大橋はいままで、クルマや電車に乗って通るだけで、下から見上げた事は殆どなかったが、今回の輪行で瀬戸大橋の完成により、島の暮らしが劇的に変化して便利になった反面、ブームも去って漁業に頼るしかない現実に戻り、どの島も多くの空き家が朽ち果てていた。やはり島での生活は難しそうだ。ブロンブトンの活躍により、思いも掛けない島旅ができた。まさに折り畳み自転車の真骨頂を満喫する旅となった事は満足である。櫃石島の櫃岩歩渡島から瀬戸大橋を望む岩黒島の島民専用ゲート岩黒島南端岩黒島へ降りるエレベーター岩黒漁港からの展望民宿岩黒岩黒島北端から瀬戸大橋を望む島名の由来となった黒石ループ橋とエレベーター与島の琴電浦城バス停与島SA展望台から瀬戸大橋を望むヘビに見える木

2020.09.30

閲覧総数 829

-

35

エンジンが全く掛からなくなったTLM50

それは去年の春の事だった。完全レストアを終えて長い間眠っていたTLM50で師匠のガレージに改造カブを見に行ってやろうと思い、エンジンを掛けてみたら、3回程のキックで目覚めた。元々調子が良かった車体なのだが、よく掛かったものだと感心しながら、1kmほど先のガレージまで走って師匠と1時間程コロナ禍における正しいバイク弄りについて激論を交わしての帰りだった。200メートルほど走ったその時、エンジンが不調となり、段々とパワーが無くなり、ついには止まってしまった。燃料切れかもとタンクの中を見るも混合油はまだ残っている。その場でキックを100回程するが掛かる気配も無いのでトボトボと押して帰った。早速、プラグのスパークを確認して、キャブをバラして掃除したが全く掛からないのでもう捨ててしまおうと放置していたのだ。折角苦労して直したのに、捨ててしまうのは勿体ないと思い1年振りに原因を究明すべく修理に取り掛かったもののなかなか手強いので、考えられる事を1つ1つ潰して行く事にした。1.燃料何年前か分からない古い燃料を全て捨てて、新しい混合油を作ってタンクに入れた。2.スパークの確認プラグを抜きキックしてプラグからの火花を確認。3.キャブレター開けてみると中は綺麗で、汚れは皆無であり、ジェット類もピカピカに光っていたが、全バラにして全ての穴とパーツを洗浄し、貫通を確かめた。見落としがあるかもと思い、合計3回バラして念入りに掃除した。フロートがプラなので、油面調整は出来ない。フロートバルブの段付きも無い。当然メインジェット、パイロットジェットの小さな穴、本体側の穴も全て貫通を確認。エアークリーナーを外しているので、エアーの入り過ぎを考慮し、エアースクリューやアイドリングスクリューを全閉から小まめに調整するも変化なし。チョークを引いたり、半戻し、戻しと色々試すが変化無し。アクセルを全開、全閉、アオリなど試すが変化無し。ドレンボルトを緩めると燃料は出て来るし、キャブをバラした時にも燃料はフロートチャンバーに一杯溜まっている。4.予備のキャブレター清掃済みの予備のキャブレターに換装するも掛からない。初爆すらない。5.強制始動エアークリーナー側のダクトからパーツクリーナーやキャブクリーナーを吹いてキックするも初爆すら確認できない。6.サイレンサーサイレンサーに詰まりがないか、排気口から棒を突っ込んでみるも、詰まりなし。7.CDITLM50はCDI点火となっているので、CDIの故障により点火時期が狂っているのかもと思い、予備機から外して付け替えるも変化なし。8.プラグプラグからの火花が少し弱いように感じたので、予備機から外して付け替えると、少し太い火花になったが掛からない。本機のプラグは7E、予備機は5E。9.圧縮キックをしているとかなり軽い感触である。手でキックを押し下げても軽く下がるので、圧縮漏れの可能性を疑い、ヘッドを外してピストンを下げてシリンダーの壁面を点検するも、傷などは見当たらない。以上の事をやってみたが、全く掛からないし、掛かる気配もない。泥沼に入り込んでしまった。何故掛からないのか分からない。キャブのクリーニング不足があったとしても、掛かる気配くらいはあるが、それも無い。エンジン始動のポイントは良い燃料、良いスパーク、良い圧縮の3良いなので、全て確認したつもりであるが掛からない。何か初歩的なミスか?それともシリンダーまで外しての確認が必要なのか?昨年、エンジンが止まった時の感じは、エンジンのパワーが無くなったので、アクセルを煽るも、反応せずそのまま回転が落ちて行き、エンジンストップとなったので、キャブが一番怪しいと思うのだが、これ以上掃除のしようがない。電気系なら直ぐにエンジンが止まる筈である。このブログをご覧の方々にお願いします。どんな些細な事でも結構ですので、ヒント、アドバイス、ご指南をお願い致します。全くエンジンが掛からなくなったTLM503回もバラしたキャブ清掃を終えたジェット類ピストンを下げて目視で行ったシリンダーの状態

2021.06.14

閲覧総数 3592

-

36

カムチェーンテンショナー

ゼファーのエンジンを掛けるとアイドリング時にメカノイズが大きい。回転を上げると少し低減するので、カムチェーンが延びているか、カムチェーンテンショナーが上手く作動していないか、テンショナーガイドの不良だと思われる。SMを見るとC3からテンショナーが変更になっている。C1とC2はテンショナーのロッドに切れ込みがあり、これをドライバーでねじ込みロッドが戻らないようにプレートで固定して取る付けるようになっているが、新しいテンショナーはロッドを格納した後、本体を取り付けピンとスプリングを挿入してキャップボルトを締めて行くとロックが外れ、ロッドが飛び出しテンショナーガイドを押し付ける仕組みになっている。テンショナーは新品に交換しようと思っていたのだが、現車のテンショナーを外して分解してみると、前述の構造になっている事が分かった。ストッパーを押してテンショナーロッドを押し込んで、ピンとスプリングを挿入してみるとロッドはキチンと飛び出すので、交換する必要は無いと判断してそのまま取り付ける事にした。しかし、取り外す時にガスケットが少し傷んだので、ネットで探してみたら、amazonで社外品が110円で販売されていたので、即購入。エンジン側に張りついた古いガスケットを剥がし、テンショナー側と共に磨いて取り付ける。SMによると締め付けトルクは1.2kg-mとなっているが、トルクレンチはニュートン表示なので、11.77N-mで締め付け、ピンとスプリングを挿入し、キャップボルトを締めた。これで、テンショナー機構が回復してくれたら有り難いのだが、どうだろう。キャブの下側に付くカムチェーンテンショナー取り外す時に一部損傷したガスケットガスケットが剥がされた痕が残るテンショナーテンショナーとスプリング(中にピンが入る)、キャップボルト、取り付けボルトピントスプリングを入れてキャップボルトを押して行くとロッドが飛び出すガスケットを剥がして平面を出したエンジン側綺麗に掃除したテンショナー社外品のガスケット矢印の刻印を上にして取り付ける

2022.07.26

閲覧総数 2796

-

37

フロアジャッキ修理

工作車のスタッドレスタイヤ付きホイールを買ったので、近々ホイール交換を行わなければならない。車載ジャッキでは面倒なので30年以上前に買ったオイル漏れだらけのフロアジャッキを引っ張り出してみたが、10センチ程しかリフトしない。もう何年も前からオイル漏れを起こしていたのをそのままにしていたので、オイルがかなり抜けているのだろう。オイル漏れの箇所はハンドルを挿し込んで上下にポンピングするリリースバルブからのようである。たぶんリリースバルブのOリングの劣化によるものと思われる。リリースバルブを抜くには、ハンドルベースの固定ピンを抜く必要があるが、このジャッキはピンが筐体に当たって抜く事ができないので、筐体を留めているボルトを抜いてハンドルベースの角度を変えると抜く事が出来た。ハンドルベースに繋がったままのリリースバルブを引っ張ると簡単に抜けたのだが、バルブの先に付いているであろうOリングを見て愕然とした。付いていたのはOリングではなく、凸形をしたゴムシールだったのである。こんな特殊な形状のゴムシールは単体では売っていないだろうという事は想像がつく。仕方が無いが取り敢えず外してみようと精密ドライバーでこじたらシールと共に溝に嵌まっていたプラのスペーサーが砕けた。がっかりである。もう後戻りする事はできない。ゴムシールを何とか外してノギスで計測してみると、ゴムシールは内径5ミリ外径11ミリであったので、早速ネットで検索したが、予想した通り凸形のゴムシールは見つける事が出来なかった。仕方がないので、手持ちのOリングを調べたが適合する物はなかった。それならばと、ネット検索するとamazonのサイトでニトリルゴムの適合するOリングを見つけた。10ヶ入りで621円と少し高いがやむを得ず購入。リリースバルブの先に嵌めてみたら3ヶ嵌まった。リリースバルブを元に戻して、ジャッキを組み立ててシリンダーのオイル注入口を外し、オイルを注入するのだがジャッキ用作動オイルを買いに行くのが面倒だったので、代用でエアーコンプレッサー用オイルを注入して、蓋を開けたままハンドルベースをポンピングさせてエアー抜きを行った。ハンドルをセットして作動状況を確認してみると、今度はしっかりと90°まで持ち上がり、直ったかに見えたが、リリースバルブから少しオイルが漏れている。やはり3枚重ねとは言えOリングではシールしきれないのだろう。漏れる量は修理前と比べて僅かなので、取り敢えずこれで使ってみる事にする。フロアジャッキはあまり使う事がないので、オイルを補充しながら使えば何とかなるであろう。30年物のオイル漏れしているフロアジャッキリリースバルブからかなり漏れているオイルリリースバルブから外した特殊なゴムシールと砕けたスペーサーリリースバルブに三枚重ねで嵌め込んだOリング作動油の代わりに代用したコンプレッサーオイル適正な位置まで持ち上がるようになったジャッキ

2023.01.18

閲覧総数 2093

-

38

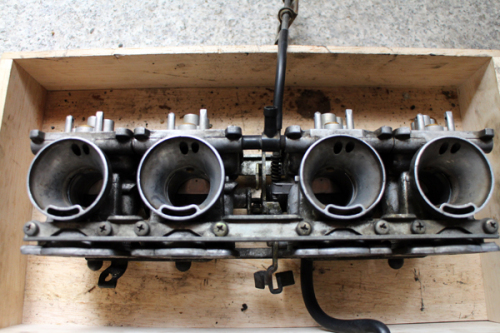

ゼファー400のエンジン始動を試みるも…

先月のある夜、次男がゼファーにまた乗りたいと電話して来た。GN125Hではどうだと画像と共に打診したら、125ccかぁ。と不満たらたらだったのでヘッドカバーを開けたまま数年放置してしているゼファーを修理してみる事にした。何故ヘッドカバーを開けているのかと言うと、元々カムチェーンと思われるメカノイズが大きかったのだが、不動になる直前にはアイドリングでも明かにカムチェーンが延びているような音が激しさを増していたので、カムチェーンテンショナーを外したり、取り付けたりして調整を試みたのだが、上手く行かないのでそのままになっていたのである。カムチェーンが限界を超えて延びているとなると、エンジン中央にあるタイミングチェーンを交換しなければならない。この作業を行うには腰下のクランクケースを割らなくてはならない。4気筒のツインカムエンジンをバラバラにして元に戻せる自信はハッキリ言って無い。しかも、バルブクリアランス調整はシム仕様なので尚更だ。もう何年も放置状態が続いているので、何処をどういう具合に調整したのかも朧気なのと、5万キロ程度の走行でカムチェーンが限界値を超えるほど延びるものだろうかとの疑問も浮かぶので、もう一度初心に返ってオートカムチェーンテンショナーの調整から行う事にした。このゼファーのテンショナーは調整不要のオートとなっているのだが、マニュアル通り、テンショナーのロッドを格納した状態でエンジンに取り付け、バネとピンを挿し込み、ボルトを締めて行くとロッドがエンジンの中のテンショナーを押してカムチェーンが張られる仕組みであるが、ボルトを締めてもロッドが飛び出る音がしないのである。外してみると矢張りロッドは格納されたままになっている。右下にあるエンジンカバーを開けクランクをレンチで回してもダメ、何回やってもダメである。指でストッパーを押すとロッドは飛び出るが、ストッパーが異常に固い。どうもストッパーの不良のような気がしてきたので、思い切って新品に交換してみる事にした。色々調べてみるとあるにはあるが、amazonでも9千円を越える価格にビックリ仰天。8千円台もあるが送料を入れると同じような価格になるので、あるあるのkawasaki純正ではどうかと思い、倉敷のkawasakiプラザに宿敵YAMAHAセローで出向き客が1人もいないショールームにて車台番号で検索して貰ったら、残り5ヶ税込み7,865円ナリ。近くの純正が一番安かった。灯台下暗しである。2日で届いたテンショナーは、旧型のピンを抜くとテンションが掛かるタイプであったので、このゼファーはC2なのかも知れない。早速エンジンに取り付けて、ピンを抜くとロッドが飛び出す音が聞こえた。クランクを回してみても以前のようにチェーンがたわむ事もなくピーンと張られている。明らかにテンショナーが効いているのが分かる。これは期待が持てる。次は外していた4連キャブを再度分解して、清掃、組み付けに掛かる。このキャブの分解は4回目となるので、外した部品も大体覚えているが、チャンバー内のジェット類はキャブの番数によって異なる部品があるので、ここだけは分けて管理して置く必要がある。次は組み立てたキャブをエンジンに取り付けるのだが、最初にアクセルワイヤ2本とチョークワイヤを取り付けて、エンジン側のインシュレーターに挿し込む。ここまでは簡単なのだが、エアクリ側のインシュレーターが入れずらい。4つのインシュレーターの角度が微妙に違い、1つでも角度が合わなかったら嵌まらない。インシュレーターには上部に目印の凸部と凹部がありこれをキッチリと合わせるのだが、取り付けの途中でズレてしまう事もあり、汗を吹き出しながらの格闘が必要だ。ゼファーに限らずkawasakiの古いバイクはフレームが干渉してエアクリケースが後に殆ど寄せる事が出来ないので、取付が非常に難しいのだ、これを嫌ってエアーファンネル仕様にしてしまう車体も多いらしい。なかなか嵌まらないので、エアクリケースを玄翁で叩き壊してやろうかとの衝動に駆られながらも、インシュレーターをドライヤーで温めたり、シリコンスプレーを吹いたりしながら、汗びっしょりで何とかキャブを嵌める事が出来た。もう二度とやりたくない。ゼファーは負圧式キャブなので、ガソリンコックに負圧ホースと燃料パイプを繋ぎ、エアクリーナーを取り付け、バッテリーを搭載し、いよいよエンジン始動準備が出来た。キーをON、チョークを引いて、セルボタンを押すとエンジンが目覚めた。チョークを戻し、アクセルを煽ると中回転にもたつきが見られが高回転は良く延びる。アイドリングは安定しているが、中回転がどうもおかしい。そして問題のエンジンノイズであるが、全く無い。あの五月蝿かったメカノイズが綺麗に消え去っている。原因はやはりカムチェーンの延びでは無く、テンショナーの不良であったようである。しかし、中回転のもたつきを何とかしなければ、まともに走らす事すら出来ない。キャブの清掃は念入りに行ったし、キャブを外すのはもう懲り懲りなので、他の場所も考慮に入れながら調整方法を考えてみようと思う。新品(左)とエンジンから外したオートカムチェーンテンショナー(右)kawasaki純正のテンショナーの箱中央のピンを抜くとロッドが飛び出す情けなく垂れ下がったカムチェーンシャキッとテンションが掛かったカムチェーンアルミの腐食が目立つヘッドカバーサンドブラスト中のヘッドカバーブラック塗装を施したヘッドカバー液体ガスケットを剥がしてクリーニングを終えたヘッドカバーの裏社外品ヘッドカバーガスケットを取り付けたエンジンヘッドマニュアル通りカムシャフトプラグに液体ガスケットを塗布カムシャフトプラグを取り付けたエンジンヘッド分解中の4連キャブ組み立て中の4連キャブ組み上がったヘッドカバーとキャブ

2024.07.25

閲覧総数 400

-

39

USB電源

スマホホルダーのバイクへの取り付けが何とかなったので、次はスマホの充電用電源の確保である。ツーリング中にナビアプリを多用するとバッテリーの消耗が激しいので、充電しながらの使用が必然となる。中華製の安物もあったが、値段があまり変わらないので信頼のデイトナ製のバイク専用電源をamazonで送料無料1,709円で手に入れた。パッケージの裏にはMADE IN CHINAと書いてあった。どうなんだろうなぁ。信頼するしかないか。この電源はUSBが1ポートタイプであったが、他に取り付ける予定の物がない事と、ハンドル回りをなるべくスッキリさせたかったので、1ポートとしたのだ。コードの長さに応じて電源のピックアップを行いたいので、USBポートの設置から始める。当初はホルダーと一緒にアルミ棒に取り付ける予定であったが、ポートが目立ってしまう事と、スマホ脱着のボタンを押しにくい事から、右ハンドルに変更した。何せセパハンなので場所が狭く、フロントブレーキスイッチを一旦外してコードを取り回し、ブレーキホルダーを僅かに外側に移動する事によってやっと取り付ける事が出来た。苦労した甲斐があってポートは殆ど目立たない。このセットの電源はバッテリー直付となっており、途中のコネクタを差し替える事によって別売のバッテリー充電器が使えるようになっている。が、この繋ぎ方だと、メインスイッチをOFFにしても常時電気が流れているので、バッテリーがすぐに上がってしまう。そこで、電源はヒューズから取る事にした。V7の説明書を見ると、ヒューズボックスの前側から ストップライト、テールライト、ホーン10A。GPS設置用、ロービーム/ハイビーム、パッシング15A。ECU、エンジンキル、スタートリレー、メーターパネル、インジェクションロードリレー15A。メーターパネル、方向指示器5A。MIU、G3、ECU 5A。メインヒューズ、コイル、インジェクター30A。となっている。ストップライトの10AはETCで使っているので、ライトの15Aを使用する。ヒューズを抜いて、上部に金属が覗いている片側を削ってヒューズを剥き出しにして、ハンダでプラス線を直付する。マイナスはバッテリーのマイナスに繋ぐ。こうすれば、エンジンが掛かっている状態でなければ電源は通じないので、バッテリーに負荷は掛からない。iPhoneX付属の長いライトニングUSBケーブルでiPhoneを繋いでテストだ。キーがOFFの状態では、充電はされていない。キーをONにすると充電が始まった。よしよし配線は間違いないようだ。デイトナのバイク専用USB電源右ハンドルブレーキレバーホルダーの隣の隙間に取り付けたUSBソケット片方を削った15Aのヒューズヒューズボックスに取り付けた電源取り出しヒューズたまたまあったデイトナと同じ接続ソケット電源ヒューズとアースを繋いだ接続ソケットバッテリー直付仕様となっている配線は使用しない

2018.04.19

閲覧総数 2195

-

40

ステアリングステムとトップブリッジの塗装

TLR200のトップブリッジはアルミにブラック塗装を施している。汚れや塗装剥げをボンスターで磨いて、パーツクリーナーで洗浄の後、フロントフォークが当たる部分にマスキングを施し、ハンドルパイプアッパーホルダーと共にアクリルのブラックを吹く。アルミへの塗装は塗装剥げを起こしやすいので塗装には向かない。特殊な塗料があるようだが、手に入らないので、なるべく古い塗装を剥がさないようにして、上から塗装した。ステアリングステムは、アルミのシルバーにクリアーを吹いているだけなので、あちこち腐食して、クリアーは剥離してしまっている。このまま磨いただけでは、直ぐに腐食してしまうので、やむなくシルバーを吹いた。どれ程もつか分からないが、外見上は綺麗になったので、良しとしよう。ステアリングステムとトップブリッジ塗装前のトップブリッジ

2015.05.18

閲覧総数 2009

-

41

ライトステー

ライトの準備が整ったので、このライトをどうやって取り付けるか考えた。通常のバイクならフロントフォークからステーを延ばせば取り付けは簡単なのだが、カブのフロントフォークはカバーで覆われているので通常のライトステーをそのまま使用する事が出来ない。色々と考えたがハンドルポストを利用してライトステーを自作するしか方法は無いようだ。ハンドルポストの幅はフロントフォークの幅と比べると比較にならないほど狭いので、ライトの幅に合わすためステーを90度に2度曲げて幅を拡げる必要があるのだ。早速、加工し易そうな鉄板を探したら、トラックのバックライトカバーが出て来た。お好み焼き小屋として使っているアルミバンに付いていたものだ。厚さが1ミリと少し薄いので2枚重ねで使用する事にする。グラインダーで大まかに切り出し、ベンチグラインダーで整形や面取りを施す。ハンドルポストとライトケースそれぞれの幅を測り、鉄板の厚みを加え曲げ幅を算出したら、ハンドベンダーで曲げを行う。曲げる事によって2枚のズレが生じるので、ズレ部分を整形した後に取り付け用の穴開けを行う。あちこちに傷が付いたのでシルバースプレーで塗装をしておいた。そのままステーにしてしまうと無骨で恰好悪い。市販のライトステーのように丸い穴が開いていれば良いのだが、直径2~3センチの穴を開けるにはホールソーを買う必要があるので、XLに付いていた恐らく市販のステンレス製ライトステーを切断して鉄板ステーに繋げる事にした。このステーの厚さは2ミリなので丁度良い。ハンドルポストには取り付け用のボルト穴が左右に一箇所付いているが、1箇所で鉄板ステーを留めるには頼りないので、追加で6ミリのボルト穴を2箇所開けた。これでライトの位置決めを行い組み立てると出来上がりだ。アルミパネルバンのバックライト切断したバックライト取り付けステーハンドベンダーで曲げを行う鉄板ライトケースに合わせて曲げ幅の確認を行う完成したライトステーの部品

2017.05.05

閲覧総数 2245

-

42

フライホイールの脱着

TLM50のフライホイールを外すフライホイールプーラーとユニバーサルプーリーホルダーが届いたので、取り外しにかかる。フライホイールプーラーは十字のネジがM 10 x 1.25R、 M 14 x 1.5 R、M 16 x 1.5 R、 M 18 x 1.5 Rとなっており、フライホイールにねじ込むソケットがM 24 x 1.0 R、 M 27 x 1.0 L(R=右ネジ、L=左ネジ)となっている。このソケットはM 10 x 1.25Rのネジ専用なので、他のサイズのネジを使用する為には専用のソケットが必要になる。TLM50のフライホイールのセンターナットを外すとフライホイールに内溝が切ってあるのが確認できる。この雌ネジは 27ミリで、しかも逆ネジとなっているので、ソケットのM 27 x 1.0 Lを使用する。指で締まる所まで締めて、M 10 x 1.25Rのネジをソケットに嵌め込んで行くとクランクシャフトの頭に当たって止まる。更に力を入れてネジを回すとパコンと音を立ててフライホイールがクランクシャフトから外れるが、強力なマグネットのお蔭で片手では取り去る事はできない。フライホイールを外してみるとステーターコイルが見える。ここは大丈夫のようである。予備のエンジンから同様にフライホイールを外してよく見ると、合わせマークがキッチリと刻まれている。また、クランクシャフトの先に突起(ウッドラフキー)が付いていて、フライホイールのセンターにも切り欠きがあり、合わせマークとこれを合わせれば点火タイミングが合うという事だろう。フライホイールにセットしたフライホイールプーラーとユニバーサルプーリーホルダークランクシャフトの先に付いているウッドラフキーフライホイールの切り欠き

2014.02.28

閲覧総数 4195

-

43

不可解な免許制度

公安委員会から「運転免許証更新のお知らせ」が届いた。以前はこんなサービスなど無く、うっかり更新を忘れたら、免許証が無効となっていた。お知らせを始めたのは更新期間が3年から5年に延びたのも要因かも知れないが、忘れずに済むので有り難い事である。親展ハガキを開いてみると誕生日の前後1ヶ月、つまり更新手続きは2ヶ月間の内に済ませれば良い事になっている。書かれている内容を順に読んで行くと、違反者運転講習2時間となっている。確か5年前に違反者講習を受けて、5年後の更新の日まで無事故、無違反ならゴールド免許に復帰できるので、慎重に運転しようと心に決めた矢先、米子ICにて後部座席シートベルト非着用で捕まった。警官から反則金はありませんので、点数1点だけですから。と言われたが、反則金にして貰った方が何十倍も有り難かったのですが....。それから、ハガキにはご丁寧に平成24年9月の最終違反歴も記されている。大阪で知らずに一方通行道路に浸入してしまって捕まった。違反はこの2件だけである。しかし、前回は違反者運転講習は確か1時間だった筈なのに、どうして今回は2時間になるのだろうかと思い調べてみたら、過去5年間に軽微な違反が1回のみの場合は1時間講習で、免許の色は青色。有効期間は5年。2回以上又は6点以上の違反があった場合は2時間講習になり、免許の色は青色で有効期間は3年となるらしい。ここで疑問が出て来た。ゴールド免許になるには更新時において、過去5年間の無事故、無違反が要求される。直近の違反は平成24年9月だから、3年先、つまり平成30年の誕生日の41日前まで違反や事故がなければ、ゴールド免許になれるのである。ところがである。今回もし違反が1回だけだったら、有効期間は3年から5年に伸びるので、平成32年の誕生日の41日前まで違反や事故がなければやっとゴールド免許になれるのである。違反が少ない人より、多い人の方がゴールド免許を手にするのが早くなる逆進性が生じるのである。違反が2回以上の人のリスクは更新手数料が550円高くなるのと、違反者講習時間が1時間多くなるだけである。逆にメリットは違反が1回の人より2年早くゴールド免許を手にする事ができる。この事によって、任意保険のゴールド免許割引の適用を受ける事ができる。頭の良い官僚の皆さんが作った法令とは思えないズサンなものである。免許更新時の誕生日の41日以前までに違反が1回の人は是非、警察署の前でシートベルトを締めずに車に乗ってわざと捕まえて貰えば反則金無しの違反2回以上となり、3年後にはゴールドです。取り敢えず今回は違反が2回なので3年間無事故無違反なら、平成30年にはめでたくゴールド免許となるのだ。免許更新時に警察で「違反が多くてラッキーでした。」と言ってやろう。公安委員会から届いた「運転免許証更新のお知らせ」

2015.11.11

閲覧総数 1326

-

44

やっと学習できたウインカー

TYの配線をオネオネとやっている。結線が出来た箇所からテストを行うために12Vバッテリーを繋いで、ウインカーを点けてみようとしたら点滅しない。やはりウインカーリレーがLED用では無いようなので、amazonで12V用ICウインカーリレー320円を買ってみた。どうせ中華製だろうが、このリレーには端子が分かるようにBとLの刻印があったので助かった。Bは電源に接続、Lはハンドルスイッチに接続される。しかしこのリレーに付いている取り付け用ゴムのスリットが小さすぎてフレームに溶接された取り付け金具に入らない。仕方が無いので、ゴムを外しフレームにタイラップで直付けした。先の「難関の電装」記事では灰がウインカーリレーで黒がアースだと書いたが、もう既に間違っていた。2極のウインカーリレーにはアースは要らないのだ。ウインカーバルブもamazonで12V/LEDを10ヶ入り899円で買っていたので、ソケットにはめ込みウインカースイッチを入れてみると、見事点灯。前後左右とも目映いばかりに点滅する。OKだ。ホーンを鳴らしてみる。これもOKだ。次にウインカー表示灯を繋いでみようとしたが、TYの表示灯は1灯しかない。右ウインカーでも左ウインカーでも表示灯は1灯だけだ。昔のバイクは1灯だけが多く、特にオフ車は表示灯が左右専用に分かれているものは殆ど無かったように思う。左右のウインカーから分岐した配線を束ねて表示ランプ線に接続、もう片方はアースに接続してスイッチON。ありゃりゃ!左右のウインカーと表示ランプがが同時点滅を繰り返す。なる程。これで今更ながらウインカーの仕組みが全てが理解出来た。先の「カブのウインカーをLED化」の記事で間抜けな記述をしていた事が思い浮かぶ。誠に恥ずかしい限りである。カブの表示灯は改造してLED2灯式にしていたのだ。従って右のウインカー配線は右の表示灯に左のウインカー配線は左の表示灯に接続してそれぞれアースを取っていたので、問題無く点滅するのは当然なのだが、TYの表示灯は1灯しかない。左右のウインカー配線から分岐した配線を束ねて表示灯に接続すると電気が一度に左右のウインカーに流れてしまい、左右と表示灯が同時に点滅してしまうのだ。電球なら片方のウインカーが点り、電気を消費し、更に表示灯で消費するのでもう片方のウインカーを点すだけの電力が足りず片方は点かないのだが、LEDは消費電力が少ないので、電気が有り余り点かなくても良い反対側のウインカーも点いてしまうと言う訳だ。右ウインカーから表示灯に流れた電流は左のウインカーに流れてはいけないのだ。左も同じで右に流れてはいけない。この電流を一方通行にする時に整流ダイオードが初めて必要になって来るのである。従って、整流ダイオードが必要なのは表示灯が1灯だけのバイクに限るのだ。それを浅はかにもカブの改造時に整流ダイオードまで買ってしまったのである。しかし、そのダイオードが今回役に立つ事になったのは幸いであった。整流ダイオードは電気を一方通行にする機能を持っている。これさえ理解出来れば配線は簡単だ。左右のウインカーから分岐した配線にダイオードの白線(電気を流す線)をそれぞれ接続し反対側の灰線(電気を止める線)を1つに束ねて表示灯の配線に接続、表示灯のもう一本の線はアースに接続。これで電流は表示灯を越えたダイオードでストップして反対側には流れない。ウインカーのスイッチを入れてみると、ウインカーと表示灯が切替に応じて点滅する。これでウインカーとホーンの授業は卒業だ。12V/ICウインカーリレーフレームにタイラップで直付けしたウインカーリレー12V/LEDウインカーバルブ見事点灯したウインカーエーモンの整流ダイオード1A/2本入り配線加工を施した整流ダイオードスイッチの切替により正常に点滅を繰り返すフロントウインカーと表示灯

2020.04.21

閲覧総数 854

-

45

まさかの電柱激突

その日は久し振りに早朝から仕事があったので工作車の出動となった。暑いので早く帰ろうと駐車スペースからバックで道路に出ようとしてハンドルを切ったその時、ガツンという鈍い音とかなりの衝撃が車体を揺らした。一瞬で何かにぶつけた事は分かったが、クルマのような物ではない。何かもの凄く硬い物だ。直ぐに降りて確認してみると、コンクリートの電柱にリアバンパーの右側がぶつかっている。丁度死角に入って見えなかったのだ。やっちまった。走行には問題ないようなので、兎に角家まで帰って被害状況を確認する事にした。バックでの事故は四国のUFOラインでガードパイプに横腹をぶつけて以来の事だが、あの時よりは心なしか軽傷な気がする。工具の持ち出しに便利なドンキーベースの近くに駐車して、詳細に状況を確認すると、破損箇所はリアバンパーの右側とバックドアの右下のみで、フェンダーやランプ類は助かったので一安心した。しかし電柱に押し潰されたバンパーは見事に凹んでおり、下側は亀裂も入っている。バックドアは変形したバンパーに押された拍子に曲がりと凹みが出来ている。大きな凹みなのでバンパーは中古品と交換しかないだろうと思いヤフオクで探したら、6,500円で出ていた。送料が5,000円なので1万円を越えるし、型式が違うので適合するかどうか不明である。たぶん大丈夫と思われるが、縦傷が入っていた事もあり、凹んだバンパーを外してみて修理不能だったら購入する事にした。リアバンパーを外すには、裏側4箇所の14ミリナットを外し、両フェンダーに回り込んだ部分の8ミリスクリューネジ2本とグロメット2本を抜くと簡単に外せる事が分かったのだが、14ミリナットはどれも錆び付いていたのでCRCを吹いてメガネレンチで緩めた。しかし1箇所どうしても緩まない。仕方がないので、ガスバーナーでナットを炙って何とか外す事が出来た。車体から外したバンパーを確認してみると、大きな凹みはあるが、亀裂は補修出来そうである。材質はPP(ポリプロピレン)なので、ヒートガンで炙ってハンマーで叩いたら直るかもと思い、やってみた。ヒートガンの強力な熱で直ぐに溶けそうなくらい熱くなる。そこで、間髪を入れずハンマーで叩いてみると、凹みが見る見る内に直って行く。多少の凸凹はあるが、ほぼ元の形に復元する事ができた。後はグラインダーで削ってバンパーパテを盛れば大丈夫であろう。亀裂は内側からFRPで補修しておいた。次はバンパー取り付けステーだが、4箇所の内一番右端だけが90°近く折れ曲がっているので、太い鉄棒と玄翁で元の形になるまで、どつき倒したら汗が噴き出た。微妙な調整はバンパーの取付時に行う事にする。次はバックドアだ。曲がりはあまり力を加えると取り付けヒンジに支障が出るかも知れないのでハンマーで少しずつ叩き左側と同じカーブになるように修正した。凹み部分はナイロンディスクで塗装を剥がし、スタッド溶接機でウェーブワッシャやスタッドピンを溶接してスライドハンマーで引き出した後、厚塗りパテを盛っておいた。これで初日の作業は終了。中古バンパーを購入せずとも何とか修理の目処がたったので、バンパーパテ、バンパープライマー、純正色缶スプレーの発注を行った。クルマをぶつけるのは一瞬の出来事だが、修理するには何日も掛かるので、今後はクルマを駐車する時は面倒でも必ずバックで駐車する事にしようと肝に命じた騒動であった。電柱激突で見事に潰れたリアバンパー大きく曲がった右側バンパー取り付けステー鉄棒と玄翁で修復したステー亀裂を内側からFRPで修復したバンパー曲がりと凹みが出来たバックドア右下ウェーブワッシャとスタッドピンを溶接した凹み部分凹みの引き出しがほぼ完了したバックドア厚塗りパテを塗った補修部分

2022.08.24

閲覧総数 1362

-

46

リアブレーキオーバーホール

ゼファーのタイヤとチェーンの交換を済ませ、帰宅後、早速リアブレーキのオーバーホールを行う事にした。ブレーキキャリパーは2本のキャップボルトで固定されているのは、昨日、外して確認済みである。今回はオーバーホールなので、ブレーキホースのバンジョーボルトも外す。これでキャリパーをブレーキローターから引き抜く事ができる。古いパッドを外してみる。外側は昨日外して点検したばかりなので変わりはなかったが、内側を外してビックリした。何と、ベースのみでパッドがないのである。擦り切れて全くなくなっているのである。それどころか、一部はベースが削れている。と言うことはローターにも傷が....。ありました。1本ベースで削られたと思われる傷が付いていた。昨日点検した時に外側のパッドしか見ていなかった。痛恨のミスである。ローターは全体的に摩耗しているので、ここで、新品にしたいところだが、入手の時間がない。ここは様子見というところで今回は交換を見送る。早速、ピストン抜きにかかる。ゼファーのピストンは2ポットだ。2ポットのピストンを抜くのは初めてである。バンジョーボルトの穴をビニールテープで塞ぎ、ワッシャー5枚でスペーサーを作ってキャリパーに締め込む。ブリーダーバルブを外して、ピストンにウエスをあてがいコンプレッサーでエアーを送る。実動車のピストンなのでポンと音がして片方のピストンが飛び出す。両方いっぺんに出てくれれば良いのだが、そうは行かない。出てきたピストンをキャリパーに軽く押し込み厚めの鉄板4枚で固定する。もう一度エアーを送ると今度は反対側のピストンが飛び出す。これで、ピストンを両方抜く事ができた。キャリパーの中は汚れも無く綺麗なものだ。ピストンは露出している部分が真っ黒に汚れている。パーツクリーナーとコンパウンドで磨くと、錆が少々出てきた。錆取りを行った後に、シールを外しキャリパー、パッドスプリングの汚れを落とし、デイトナの赤パッドの裏に鳴き止め剤を塗って、ローターに装着。本当はここまですれば、ピストンシールと、ダストシールを交換するのが良いのだが、これも入手時間がないので、再使用とする。ブレーキホースを繋ぎエアー抜き。いつものようにキャリパー側から注射器でフルードを押し込むが、なかなか入らない。仕方がないので、オーソドックスにマスター側にフルードを入れて抜く事にした。何十回かエア抜きを繰り返すと気泡が出て来て、ブレーキアームに抵抗が出てきた。長男に試乗させると、前より踏みしろが大きいと言う。更にエアー抜き、気泡が出ないので諦めようかと思った頃、出てきました。第2陣の気泡群。これで完全にエア抜きができたようだ。試乗してみると、踏みしろはOK。異音もなく。制動も大丈夫なようだ。前回から4千キロ程走っていたので、エンジンオイルを前回同様カストロールのPOWER1 4T 10W-40に交換し、フロントブレーキも点検したので、これで次の車検までは何となるだろう。それにしてもこのゼファーエンジンの掛かりは申し分ないが、壊れているのではないかと思えるようなエンジン音は何とかならないものか。分解したブレーキパーツ磨き終わったピストン(錆が少し残る)限界を超えたパッドと赤パッドローターに装着したキャリパー

2012.08.19

閲覧総数 2218

-

47

難関の配線

さて、いよいよ最難関の配線作業に掛かる。テスター、電工ペンチ、ギボシ、配線などを用意して整然と並べて置く。さてどうなる事やら、前途多難な事が予想され少々弱気だ。何故かと言うと、スピードメーター、タコメーター、燃料計は新品で買ったものの恐らく中華の激安品故に説明書も何も無いのだ。配線の色を頼りに自己責任で判断せよと言う事らしい。しかも個体によって配線の色が違ったり、間違って接続されている物も少なく無いらしい。なかなか頼もしいネット情報である。トップバッターはスピードメーターである。配線は赤2本、黒3本、橙、水色、青、緑/赤の計9本にスピードメーターケーブル口だ。赤2本はメーターライトとパイロットランプの電源だろう。黒3本はアース。橙と水色はウインカー。青はハイビーム。緑/赤はニュートラルだろうと判断した。電源はキーシリンダに来ている電源(赤線)から電源取り出しコネクタを使って取り出し、赤2本を纏めて接続した。黒は3本纏めて緑線(アース)に接続。橙、水色はそれぞれ同じ色のウインカー線に接続。青は何処に?カブのメーターを見たらカブにはハイビームのパイロットランプが付いていなかったので、ライトの青線に結線した。緑/赤はニュートラル線に接続。最後にスピードメーターケーブルを接続し、これで結線は一応終わったのでエンジンを掛けて祈る気持ちで結果を見てみる。その結果は。何も変化なし。ウインカー、ニュートラル、バックライト何れも点灯しない。動くのはスピードメーターだけである。やっぱり考えが甘かったと思うのと同時に、このメーター本当に大丈夫か。元もと壊れているのではないのか。やっぱり中華は信用できない。と疑心暗鬼に陥ってしまった。それにしても何も点灯しないのはおかしい。アースが上手く取れていないのかもと思い、アースを緑線から引っこ抜いて、新たにラインを設けてフレームのボルトにアースしてみたら、ウインカーとメーターライトが点いた。おぉ。やった。欠陥商品を欺されて買った訳では無かったと一安心した。しかし、ニュートラルランプがどうしても点かない。黒のアース3本をバラバラにして、テスト結線を行っていたら突然ニュートラルランプが点灯した。よっしゃ~。これで出来たと喜び勇んでギアを1速に入れてみたら、ニュートラルランプは点灯したままである。???ギアを2速、3速、ニュートラルにしてもず~と点灯したままなのである。点灯するのは良いが、これじゃあダメだ。もう一度最初からやり直しである。今度は黒の配線に1~3の番号を付けて1本ずつ試すがダメ。ニュートラルランプなんか点かなくても良いわい。と諦めかけた頃、何で赤線が2本なのに黒線が3本なのだろうと不思議に思った。そんな事がある筈がないと思いながら、カブのニュートラル線である薄緑/赤に繋げてある緑/赤線を抜いてメーターの黒1番を結線、緑/赤は黒2、3と共にアースに繋げたら、ニュートラルランプが点き、ギアを入れると消える。でででけた。でけてしまった。まさかの黒がニュートラル線で緑/赤がアース線だった。これには参った。驚いた。無茶苦茶でんがな。中華のやることは訳がわからん。お次はタコメーターである。配線は橙、水色、黒、緑、黄/黒の5本だ。橙はメーターライト、水色はアース、黒はアース、緑は電源、黄/黒はパルス線と踏んだ。早速結線して、エンジン始動。何も変化無し。アースをしっかりとフレームに取り再度挑戦するとメタ―ランプが点灯。他は変化無し。スピードメーターでの配線を思い出し、黒を電源、緑をアースとしたらタコの針が動いた。中華では黒は電源なのね。最後は燃料計だ。配線は黒、青/白、黄/白の3本が三局カプラに繋がっている。カブの配線も同じ配色なので、これは間違いないだろうと思い、カプラを買って来てカブ側の配線をカプラ化して繋げた。エンジン始動前はEを更に振り切っていたが、始動するとEを少し超える所まで針が振れた。これはバッチリである。キーをOFFにしてもEまで落ちて来なかった純正の燃料計はやはり壊れていたのであろうか。しかし、新たな問題が出て来た。このカブ90カスタムは常時点灯仕様となっているため、エンジンを始動すると自動的にヘッドライトとテールランプが点灯する。改造前はその状態でウインカーが点滅していたのに、全ての配線をやり直したら、ウインカーが点滅しなくなったのである。アクセルを煽っても点滅しない。ヘッドランプのアースを抜いて消灯さすと点滅する。ウインカーが点滅しないのはアウトである。カブに限らず多くのバイクのヘッドライトは発電機から直に交流で繋がっているので、バッテリーレスにしても直流のウインカーなどとは系列が違うので関係ないと思うのだが、何故かウインカーにまで影響が出てしまったのだ。理由は分からないが、スイッチを取り付けて常時点灯をOFFにすれば、何とかなりそうである。早速、ナップスで防水キルスイッチを買って来た。配線は発電機からライト切替スイッチに来ている黄線が交流線だ。丁度ギボシがあったので抜いてその間にスイッチの線を割り込ませた。スイッチはハンドル左のライト切替スイッチに並べて取り付けた。ライトをOFFにするなら、テールもOFFにしたいと思ったのだが、そうするには、テールランプのギボシ辺りからフロントまで交流線又はアース線を引っ張って来なくてならないと思っていた。しかし、フロントの交流線にスイッチを付けて試してみると、ヘッドライトと同調してテールランプもON、OFFが出来てしまった。これは嬉しい誤算であった。バイク配線を良く理解していないだけだろうが.....。ヘッドライトスイッチをONにしてハイ、ローを切り替えスイッチをハイにするとメーター内の青のパイロットランブが点灯し、ローで消灯する。バッチリだ。このメーター3つに2日も掛かってしまったが、何とか全て正常に作動したので良しとしよう。夕食にオリオンビールで密かに祝杯を挙げたのは言うまでもない。点灯したニュートラルとウインカーパイロットランプ正常に始動したタコメーター防水のキルスイッチ左ハンドルスイッチの隣に設置したヘッドライトスイッチ

2017.05.15

閲覧総数 21725

-

48

フロントフォークインナーチューブ

あれこれと考えてみたが、このバイクが壊れたらTLR200の予備で持っていても良いだろうと、思い切ってインナーチューブの再メッキに踏み切る事にした。ネットで調べてみると、久留米市に本社がある東洋硬化なるメッキ屋さんが信頼も価格も二重丸のようである。東洋硬化で再メッキされたフロントフォークを組んだバイクがモトメンテナス誌の表紙を飾ったようである。画像を添付して見積もりをメールで依頼すると直ぐに返事が来た。1本17,000円(税別)送料は依頼時はこちら負担だが、返送時は無料のようだ。加工日数は2~3週間との事。パーツをメッキ加工に出すのは初めてなので、どうなる事かと楽しみにしていたら、届いた。プチプチで綺麗に包装され、チューブは紙巻きされて大きな箱に入っていた。紙をほどいてみると、ピカピカのインナーチューブが現れた。美しい。点サビや傷は見事に削られ、曇り一つ無く再メッキされ輝いている。思わず頬ずりしそうになった。ご丁寧に検査表まで添付されていた。TLR200のチューブ径は35∅であるが実際には34.93∅だったようである。それを0.67ミリ削ってメッキを施し研磨して0.67ミリ太くなり34.94∅となり、最終仕上げで0.01ミリ研磨して34.93∅と元と同じ太さに戻したようである。0,01ミリの世界なんて無縁である。何と細やかな仕事ぶりであろうか。正に職人技である。その他に長さ、面祖度、曲がりの確認も行っている。これで安心してオイルシールが組めるというものだ。ピカピカのインナーチューブピカピカピカピカのインナーチューブ

2015.06.13

閲覧総数 3541

-

49

燃料計

年末に次男が帰って来て、同級生とのボウリングの足としてゼファーに乗って行った。以前から調子が悪かったのだが、帰って来るなり燃料計が全然動かないと言う。とうとう壊れてしまったようである。年末年始は忙しいのでここに来てやっと修理する気になっていろいろと調べてみた。日本のバイクの燃料計は大方がタンク内にフロートが突っ込んであり、その位置によって残量が分かるようになっている。グッチなどは方法が違うために満タンにしても暫くは燃料警告灯が消えない。計器の不良を調べるにはメインハーネスから分岐してガソリンタンクに繋がるカプラーを外して短絡させて、メインキーをONにして暫く待つと満タン状態を示すFまで針が振れる。針が動かなかったら燃料計の故障と言う訳だ。これはRH250のウインカーリレーの故障を診断した時にも使った技である。手持ちの配線を短く切ってカプラーの+と-に配線の左右を突っ込んで短絡(ショート)させる。メインキーをONにして暫く待つとメーターがスーと動いてFを超えた所で止まった。どうやら燃料計は正常なようである。後は配線かフロートのどちらかであろう。配線から調べてみたが、断線している所は見あたらない。そうすると残るはフロートしかない。タンクを外して右側裏のフロートが取り付けてあるボルトを4本外して台座を引き抜くとフロートから伸びた鉄棒を接続する台座の天秤部分にてんこ盛りの錆が堆積していた。タンクの錆取りを行った時にここは開けなかった。今から思えば開けておけば良かったと悔やまれる。この錆が直接フロートの動きに影響するとは思えないが、精密ドライバーで綺麗に取り除きウエスで磨いておく。フロートは損傷も無く問題無かったので台座の天秤部分を何回も動かして滑らかな動きである事を確認する。ついでにゴムのパッキンも掃除して組み立てる。エンジンを掛けて燃料計を凝視していると僅かに動いた。ガソリンが殆ど無かったのでガソリンスタンドに直行して満タンにする。祈る気持ちでエンジンを掛けると一呼吸置いて燃料計の針が動いてFを超えた辺りでピタリと止まる。バイクを傾けるとFを僅かに下回る所を針が指す。直った。直った。どうやら台座の天秤部分にゴミでも挟まっていたのであろうと思われる。電気コードで短絡させた燃料計のカプラーキーONでFを指した燃料計天秤の台座に堆積したてんこ盛りのサビ

2017.02.02

閲覧総数 7124

-

50

キャブの分解

ゼファーのキャブは当然の事であるが4連キャブである。リンクを外してバラバラにして掃除すれば良いのだが、調子良く動いていおり、折角のリンクが狂ったら面倒な事になるので、4連繋げたままで掃除する事にした。キャブの外回りはリンク金具などが邪魔になって掃除しづらいが、歯ブラシとパーツクリーナーで油汚れを根気よく落として行く。綺麗になったところでフロートチャンバーを開けてみる。底に少し汚れが溜まっていたが、前回よりはかなり少ない。ニードルやスクリュー類を外して洗浄の上、穴を全て通す。汚れが有る物は軽く磨いて置く。フロートは3番が一番汚れていたのでこれも洗浄。プラスチックなので力を掛けないように慎重に行う。フロートバルブはどれも段付き無く綺麗だったのでバルブシートと共に洗浄のみ行う。このキャブは負圧式キャブなので、チャンバートップカバーを開けるとダイヤフラムが現れる。これが一番注意が必要である。薄い膜なので乱暴に取り扱うと破れたり穴が空いたりする。こうなると交換しかないが、これが目の玉が飛び出る程高価な物である。ダイヤフラムに付いた金属の可動部分に汚れがあったので磨いて滑りを良くして置く。後はジェットニードルの汚れを落とす程度だ。最後にパーツクリーナーと圧縮エアーで再度洗浄を行い組み立てる。ダイヤフラムはカバーに挟まないように特に気を付ける。車体から取り外した4連キャブジェット類を取り外したフロートチャンバー側ダイヤフラムとカバー一番汚れが酷かった3番のフロートとジェット類

2016.06.29

閲覧総数 1041

-

-

- ☆★バイク★☆

- 人生初のレンタルバイク(まきさん記…

- (2025-04-28 00:00:13)

-

-

-

- バイクのメンテ&カスタム

- 浅吉号、春のメンテ2日目

- (2025-04-27 22:12:41)

-

-

-

- ツーリング/ドライブ記

- 箱根 宮城野の桜〜日帰り温泉 やまな…

- (2025-04-25 12:22:54)

-