2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年09月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

京都の熊野三山 熊野神社

熊野神社は東大路丸太町交差点の西北角にあります。伊弉冉尊を主神とし、相殿に伊弉諾尊、天照大神、速玉男尊、事解男尊を祀ります。811年(弘仁2)紀州熊野大神を勧請したのに始まると伝えられています。嘉承年間、増譽僧正は聖護院を建立しこの社を鎮守神としました。後白河法皇が勧請した熊野若王子神社、 新熊野神社とともに京都の熊野三山として、崇敬を集めてきました。応仁の乱により焼けましたが1666年(寛文6)聖護院宮道寛法親王の命により再興されました。 拝殿京都を代表するお菓子の一つ 八ツ橋の発祥の地でもあります。以前の寺域は広大で鴨川までありました。熊野神社より聖護院に行く道に茶店があり茶菓子を出していました。ここで出した菓子が八ツ橋だそうです。

September 29, 2005

コメント(2)

-

秋の京和菓子 鶴屋吉信と仙太郎

家内が京都駅の伊勢丹に行くと言うので、秋らしい和菓子を頼みました。やはり秋の味覚を代表する栗が中心になっていました。鶴屋吉信栗きんとん 月兎 しののめ菊仙太郎栗ふともち(栗大福)視覚では、しののめ菊で楽しみ、味覚では、意外と仙太郎の栗大福が美味しく頂けました。これに栗羊羹でもあれば良かったのですが(笑)

September 28, 2005

コメント(14)

-

谷崎潤一郎ら著名人が眠る 法然院

山門安楽寺の近くにあります。 浄土宗の開祖・法然上人が弟子の住蓮、安楽とともに毎日六度、阿弥陀仏をたたえた経を読む「六時礼讃」をつとめたと伝える旧跡です。建永の法難で荒廃しますが、1680年(延宝8)知恩院第38代門主の萬無上人と弟子の忍澂が念仏道場として再興しました。白砂壇趣のある数奇屋風の茅葺の山門をくぐると、両側には白い盛り砂の白砂壇があり、水を表す砂壇の間を通る事は、心身を清めて浄域に入ることを意味しているそうです。講堂参道自然に恵まれ緑深く静寂に包まれたお寺です。 作家の谷崎潤一郎、日本画家の福田平八郎、経済学者・河上肇などの著名人のお墓があります。

September 27, 2005

コメント(4)

-

王城守護の東天王 岡崎神社

平安神宮の北側にあります。素戔嗚尊 奇稲田姫命 などを祀ります。桓武天皇が794年(延暦13)に平安京遷都のおり、王城守護のため平安京の四方に建立された社の一つで、都の東にあたる事から東天王社と呼ばれていました。江戸時代頃から岡崎神社と呼ばれるようになりました。1178年(治承2)中宮の御産の奉幣を賜ったことから安産の神として信仰されています。境内の末社は雨神社と呼ばれ、雨乞い祈願の信仰が厚いことでも知られています。本殿境内には黒御影石のうさぎ像が立っています。そのうさぎ像に水をかけて願うと子供が授かるといわれています。

September 26, 2005

コメント(2)

-

御香水 御香宮神社

伏見区御香宮門前町にあります。神功皇后を主祭神として初めは 御諸神社と称しましたが、香りの良い水「御香水」が湧き出したため、時の清和天皇から「御香宮」の名を賜ったといいます。御香宮神社が安産の社として信仰をもっているのは、神功皇后が新羅から筑紫へ凱旋のとき応神天皇を無事出産したことに由来しています。今も安産子育ての祈願に多くの人が訪れます。応仁の乱で一時荒廃しましたが豊臣秀吉が、朝鮮出兵の戦勝祈願に同神社を訪れ、太刀を奉納し社領三百石を与えました。秀吉の死後は徳川家康らが伏見城の建造物を神社の本殿や表門として移築し、豪壮華麗な桃山文化の名残をとどめている。表門1622年(元和8)徳川頼房が伏見城の大手門を寄進しました。本殿御香水伏見の七名水の一つで徳川頼宣、頼房、義直はこの水を産湯として使われました。昭和六十年環境庁より名水百選に認定されています。拝殿1625年(寛永2)徳川頼宣が寄進しました。本瓦葺の割拝殿。左右に区切られている彫刻の右は鯉の瀧のぼりで龍神伝説の光景を彫刻し、左は琴高仙人が鯉に乗って瀧を昇っています。

September 25, 2005

コメント(6)

-

京都伏見 月桂冠大倉記念館

伏見の濠川沿いに月桂冠の資料館があります。1638年創業で350年以上の歴史をもつ月桂冠。昔の酒蔵をそのまま記念館にしています。濠川に柳並木と白壁土蔵の酒蔵、とても趣があります。伏見の酒造りの酒造用具類を保存し、日本酒の歴史を紹介しています。展示場の前に酒蔵で使用されている井戸があり、飲むことが出来ます 。今もこんこんと湧き出る「さかみづ」は、清らかに澄んでまろやかなお酒をつくる命の水です。展示物は明治時代に使われていた酒造りの道具や古い酒瓶、ラベルなどの資料が並びます。見学の後のお楽しみは吟醸酒、大吟醸生貯蔵酒、プラムワインの三種類をきき酒をさせてもらえます。少し辛口ですっきりとした味わいの大吟醸生貯蔵酒の玉の泉をお土産に買ってきました。入場料は300円ですが、ワンカップの純米酒がお土産に付きます。

September 23, 2005

コメント(2)

-

萩の宮 梨木神社2

少し遅れましたが梨木神社の萩を撮って来ました。9月18、19日に萩まつり が行われ、萩には俳句の書かれた短冊が下げられています。梨木神社についてはこちらをご覧下さい。参道白萩

September 22, 2005

コメント(4)

-

寺田屋騒動 京都伏見の寺田屋

伏見区南浜町にあります。京都伏見の寺田屋は大阪との通船「三十位し船」の京側の発着地の一つ南浜に「寺田屋浜」という船付場を持つ大きな船宿でありました。京へ向う船着場であった伏見京橋界隈は維新当時大変な賑わいで、寺田屋も薩摩藩の定宿と指定されており大変な繁盛であったと伝えられています。この寺田屋ではご存知の2つの大きな事件がありました。1862年(文久2)4月23日、寺田屋騒動夜明けを期して討幕の挙兵を決行しようと計画する薩摩藩急進派と他藩志士達が寺田屋に集合しました。これを知った薩摩藩主の島津久光は計画を中止させるために鎮撫使を派遣しましたが義挙を断念させる事ができず、上意討ちの許可が出ていたため、斬合いとなり、その場で有馬新七や6名が死亡、2名の切腹、また1名が自刃して9名が犠牲になりました。1866年(慶応2)1月23日坂本籠馬は薩摩藩の紹介で寺田屋を定宿にしていました。宿泊していた龍馬と長州藩士らを捕らえようと、多くの伏見奉行配下の捕方が寺田屋を急襲しました。湯に入っていた籠馬の愛人お龍が捕方に気付き、裸のまま駆け上って龍馬に知らせ、龍馬は所持したピストルで応戦し、手傷を負いながらも屋根を伝わり、飛び降りて裏の家の中を通り抜けて逃れたといいます。屋内には龍馬の部屋もそのまま残っており、柱の刀傷も保存されています。2階の梅ノ間以外の5部屋は素泊りですが、宿泊できるそうです。薩摩九烈士碑龍馬愛用の梅ノ間お龍が裸のまま駆け上った階段刀傷

September 21, 2005

コメント(4)

-

油懸地蔵尊 西岸寺

伏見区下油掛町にあります。油懸地蔵尊が祀られる油懸山地蔵院西岸寺といいます。油懸地蔵尊は石仏で、高さ1.7m花崗岩の表面に、像高1.2mの地蔵立像を厚肉彫りしたもので右手に錫杖、左手に宝珠をさげる地蔵です。昔より油を注いで祈願したため、つもりつもって、2cmの油の層が出来たそうです。その昔、山崎の油商人がこの地蔵専の門前で転び、油桶を落として油を流してしまいました。大切な油を失って落胆しましたが、残った油を地蔵尊にかけ供養して行商したところ、商運大いに栄え、大金持ちになったといいいます。以来、油をかけて祈願すれば願望成就すると庶民の信仰を集め、油懸地蔵専と称するようになりました。建物は鳥羽伏見の戦いで焼失しましたが、1978年(昭和53)地蔵堂は再建されました。境内には芭蕉塚があります。自然石の碑文に我衣にふしみの桃の雫せよと刻まれています。1685年(貞享2)三月上旬、三世住職任ロ上人の高徳をしたってたずねた芭焦が、出合の喜びを当時、伏見の名物であった桃にことよせて詠じたものです。

September 20, 2005

コメント(4)

-

清水伝説 金札宮

伏見区鷹匠町にあります。市の天然記念物に指定されている樹齢千年を超えるクロガネモチが境内を覆っています。社伝によりますと750年(天平勝宝2)孝謙天皇が流れ星の出現に憂慮していたとき、伏見の久米の里に翁がいて、白菊を植えているという奇妙な話を聞きました。里人が翁に名を開いたところ「われは太玉命」と名乗り、「干天で稲が枯れたなら白菊の露を注がん」といいながら白菊をうち振ると、たちまち清水が湧き出ました。それが白菊井です。この話に孝謙天皇は喜び、さっそく里人に社殿を造営するよう命じたといいます。金札宮という名は、清和天皇が金札に白菊明神の名を書き奉納したことからつけられました。昔は御香宮神社に匹敵する規模の社だったそうです。

September 19, 2005

コメント(2)

-

みかえり阿弥陀如来 永観堂

もみじの永観堂と呼ばれています。863年(貞観5)藤原関雄に寄進された別荘を弘法大師の弟子真紹僧都が寺に改めたもので,正式名は禅林寺といいます。永観堂の名は平安時代中期に入寺した永観律師の念仏行を人々が賛仰して名付けられました。長谷川等伯、狩野元信の襖絵がある方丈、法然上人像を祀る御影堂と順番に回廊を歩くと本堂の阿弥陀堂にたどり着きます。みかえり阿弥陀如来首を左後方に振り返っています。お顔が拝見できるように小窓が開いています。永観律師が念仏行道をしていると、阿弥陀仏が先に立ってともに行道をはじめ、驚いた永観に向かって振り向き「永観おそし」と言われたといいます。勅使門 唐様式で別名唐門といいます。天皇の勅使参詣のため設けられ、勅使門前の盛砂は清めの砂で砂の上を歩いて清められました。水琴窟阿弥陀堂と臥龍廊に別れる回廊にあります。水滴が奏でる澄んだ音が響き、心に沁みます。藤原関雄が おく山の岩がき紅葉散りぬべし 照る日の光 見る時なくて と詠んだように,古くから多くの文人に親しまれれています。中門方丈回廊多宝塔参道

September 17, 2005

コメント(6)

-

熊谷よろいかけ松 黒谷 金戒光明寺

岡崎神社の北にあります。小高い丘の上に建ち黒谷さんと呼ばれる浄土宗の古刹です。法然上人が比叡山を下りて最初に念仏道場を建てたところで、戦乱でたびたび焼失しましたが、その都度再建され朝廷、幕府の保護を受けました。豊臣秀頼が建てた阿弥陀堂をはじめ、方丈、経蔵などの諸堂が並び、山門は1860年(万延元年)の再建です。また熊谷次郎直実ゆかりの蓮池院や、淀看席(よどみのせき)の茶室で知られる西翁院などの塔頭があります。淀のあたりまで見渡せたといいます。幕末期には京都守護職に任命された会津藩主・松平容保の本陣が置かれ、松平容保の遺墨や会津藩士の鎧などを今に伝えます。近藤勇・芹沢鴨らはこの黒谷で京都守護職松平容保に拝謁がかない、その後新選組が誕生しました。 阿弥陀堂熊谷次郎直実と蓮池院一ノ谷の合戦で熊谷直実は平家の平敦盛の首を取りました。わが子と同じ年ごろで、世の無常を覚え、法然上人を慕って出家し敦盛の菩提を弔いました。出家して住んだのが蓮池院です。熊谷次郎直実が源平の戦いの後出家する時に、鎧を池の水で洗いこの松にかけたという伝説にちなんで熊谷よろいかけ松と呼ばれています。三門三重塔

September 16, 2005

コメント(6)

-

難儀をナギ倒す霊験? 熊野若王子神社

銀閣寺より哲学の道を歩き南の端にあります。若王子神社とも呼ばれています。熊野神社、、今熊野神社、と合わせ、京都の三熊野の一つです。1160年(永暦元年)後白河法皇が紀州の熊野三所権現の神霊を勧請したとき、那智の分社として建立したと伝えられます。平安時代に始まった紀州の熊野三山への参詣は、字多天皇から亀山上皇まで約100度の熊野詣があり、なかでも若王子に熊野権現を移した後白河法皇は34度、後鳥羽上皇は28度に及んだと伝わります。恵比須神像は若王子神社の末社夷川社のご祭神です。古書には、かっては西洞院中御門あたりに川が流れていて、下流に蛭子社がありこれより恵比須川と名付けられたと書かれています。応仁の乱で社は焼失し、川も埋もれましたが、通りの名は今も残っています。恵比須神像は残りこの若王子神社に祀られています。御神木である樹齢400年を超える梛は昔、紀州熊野詣、伊勢参宮などの際に、禊の木として用いられていました。

September 15, 2005

コメント(2)

-

囲道本因坊元祖之道場 寂光寺

左京区仁王門通東大路西にあります。顕本法華宗の本山で、日蓮上人の流れをくむ京都十六本山の一つでした。日淵上人が1578年(天正6)上京区出水通室町付近に創建します。囲碁の名人と称された本因坊家の算砂日海上人が眠ります。本因坊の名は、寂光寺の七つの塔頭の一つからきています。日海は囲碁の名手であり自坊の名を採って本因坊算砂と称し織田信長に「名人」の称号を与えられ、後には豊臣秀吉、徳川家康の指南役も務めています。静かな境内を歩くと歴代本因坊の碁を打つ音が聞こえてきそうです。アマ5段の16歳の息子には一度も勝てません。紛れでもよいので勝てるようにお参りに行ってきました。(笑)境内には第一世本因坊報恩塔と刻まれた石碑が立ちます。

September 14, 2005

コメント(0)

-

女人苦難を救う阿弥陀如来 真如堂

真如堂は比叡山延暦寺を本山とする天台宗のお寺で、正しくは真正極楽寺といいます。984年(永観2)比叡山の僧戒算上人が比叡山常行堂の慈覚作と言われる阿弥陀如来立像を一条天皇母 東三条院の離宮に安置したのを始まりとします。比叡山の常行堂にまつられていた如来が、戒算の夢枕に立たれ「女人済度の本願あり山を降りたい」と。戒算は如来を背負い、お告げにあった神楽岡東にくると、東三条院の離宮がありました。如来はすでに女院の夢枕にも立ち「女人の苦悩を救うためお前の所に行く」と告げられており、さっそくここに如来をおまつりしたと伝えます。1693年(元禄6)現在の地に再建されました。お十夜永亨年間 伊勢守平貞国が真如堂にこもり十夜念仏を修したのがはじまりです。11月5日から15日までお十夜が営まれ極楽浄土を願い、最終日のみご本尊が開扉されます。また紅葉の名所で有名です。以前は穴場でしたが、JRのCMもあり今では多くの人たちで賑わいます。

September 13, 2005

コメント(2)

-

建永の法難 安楽寺

法然上人の弟子の住蓮房、安楽房二僧が念仏道場を建てて人々に、念仏をすすめました。後鳥羽上皇の官女松虫、鈴虫両姫が教化をうけ出家する事件が起こり、激怒した上皇は法然上人は讃岐へ流刑、親鸞聖人は越後国へ流刑。念仏は禁止されました。そして住蓮・安楽は死罪となりました。それを知った松虫姫・鈴虫姫は自害したといいます。これが1207年(建永2)の法難です。その後久しく荒廃しますが、天文年間に二僧の供養の為に創建されました。境内右手には住蓮・安楽の五輪石塔、東方には松虫姫・鈴虫姫の五輪石塔があります。本堂には住蓮・安楽上人、松虫姫・鈴虫姫の坐像がまつられ、悲劇をいまに伝えています。毎年春と秋の年2回特別公開が行われます。通常は非公開です。

September 12, 2005

コメント(4)

-

重陽の節句 市比賣神社

河原町五条下ったところにあります。市比賣神社は794(延暦14)東西市(官営市場)の守護神として七条堀川の地に創建され、1591(天正19)に,この地に移されました。創建以来歴代皇后の信仰を集め、女人厄除けの神様として知られています。今日9月9日は五節句の一つで重陽(ちょうよう)の節句に当たり、市比賣神社では 一年の無事を感謝し、菊の花と一年間愛用してきた南天の箸を奉納し、長寿を祈ります。平安時代の初期に伝来し、宮中行事として貴族の間だけで行われたそうです。菊の節句とも呼ばれ、平安時代の宮中では、中国にならい、菊を観賞したり、菊の花びらを浮かべた菊酒を飲む風習がありました。また重陽の節句の前夜菊に真綿をかぶせ夜露と菊の香をふくませて、顔や身を拭い長寿を願う着綿(きせわた)が行われました。雅楽にあわせて舞が奉納されていました。

September 9, 2005

コメント(0)

-

なで薬師の蛸薬師堂

新京極通の蛸薬師にあります。二条室町から天正年間にこの地に移されました。永福寺の僧の母が病にかかりました。母に蛸を頼まれ、戒律を破って蛸をもとめました。それを人にとがめられ、薬師如来を祈念したところ、蛸が変じて薬師如来の姿になり瑠璃光を放って僧の母の頭を照らすと、病気はたちどころに回復したそうです。これより蛸薬師と言われるようになりました。四条坊門小路と呼ばれていましたが、蛸薬師堂がこの地に移ってから蛸薬師通と呼ばれるようになりました。なで薬師木製のタコの形をした なで薬師 は撫でると御利益があるそうです。

September 7, 2005

コメント(6)

-

後白河上皇お手植えの大樟 今熊野神社

1160年(永歴元年)に後白河上皇が紀州熊野権現本宮の祭神を迎え、土砂、材木などをこの地に運び、熊野になぞらえて新熊野神社を創建されました。高倉天皇の中宮が安産を祈願したことから、安産の神として信仰されています。世阿弥がまだ藤若丸と言っていた1374年(文中3)父観世清次と共に当地で、勧進興行を行い、これが今熊野勧進猿楽とよばれるものです。足利義満はその芸に感激し、それぞれに観阿弥、世阿弥と名乗らせました。後白河法王のお手植えの大樟は樹齢800年をこえます。大樟権現として尊崇されています・。

September 6, 2005

コメント(6)

-

和泉式部の誠心院

新京極の六角の近くにあります。関白藤原道真が、娘の上東門院(藤原彰子)に仕えていた和泉式部のため、法成寺東北院内に一庵を与えたのが始まりです。当初は御所の東側にありましたが、一条小川に再建され、天正年間(1573~91)にこの地に移されました。誠心院の名は、式部の法名 誠心院専意法尼 に由来します。和泉式部は平安時代の代表的な女流歌人として、才色兼備で知られ、勅撰歌集に収められた和歌は247首にもおよんでいます。また数多くの男性と恋の浮き名を流した恋多き女性でした。魅力的だったんでしょうね。「あらざらむ この世のほかの思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな」 (和泉式部 百人一首より)「大江山 いく野のみちの 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立」 (小式部内侍 百人一首より)1025年(万寿2)娘である小式部に先立たれ、この世のはかなさを思い、仏門に入ります。本堂には本尊の阿弥陀如来像、和泉式部、藤原道真像を安置しています。和泉式部搭二十五菩薩阿弥陀仏が念仏の行者を迎えるときに、二十五菩薩を従えるという十往生経の教えによるものです。

September 5, 2005

コメント(4)

-

島左近と吉野太夫の墓がある 立本寺

上京区七本松通仁和寺街道上るにあります。1321年(元亨元年)日像が京都最初の道場として開いた妙顕寺竜華院に始まります。天文法華の乱で焼かれたあと転々としますが,1708年(宝永5)焼失後,この地に移ります。刹堂は鬼子母神を本尊とし、1811(文化8)に再建されました。毎月8日は鬼子母神祭で、ご祈祷、お説教があります。60種類の蓮が本堂前に並べられています。立本寺は桜、蓮の隠れた穴場です。関ヶ原の戦いに参戦した島左近と美貌の名妓 吉野太夫の墓があります。吉野太夫といえば常照寺ですが、なぜここに墓があるのかは分かりません。

September 3, 2005

コメント(6)

-

萩の宮 梨木神社

梨木神社は廬山寺の向かい側で、京都御苑の東側に隣接しており、三条実万・実美父子を祀る神社です。境内は南北に細長くのびています。数百株の萩が植えられていることから萩の宮と呼ばれています。少し早すぎましたが、9月中旬には参道は萩で覆われ、9月第三日曜日には 萩まつり が行われます。萩には俳句の書かれた短冊が下げられ、紅白の萩や菊を献花し、拝殿では狂言や舞踊なども奉納されます。境内の一角には、京都三名水のひとつの染井の水があります。染井の水は醒ヶ井、県井、染井の内、現存する唯一の名水です。美味しい水を汲みに来る人が絶えません。飲んでみましたが、さらっとして口当たりのいいお水でした。

September 1, 2005

コメント(6)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 【超豪華ラインナップ!】12/1(月)09…

- (2025-11-20 20:00:13)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

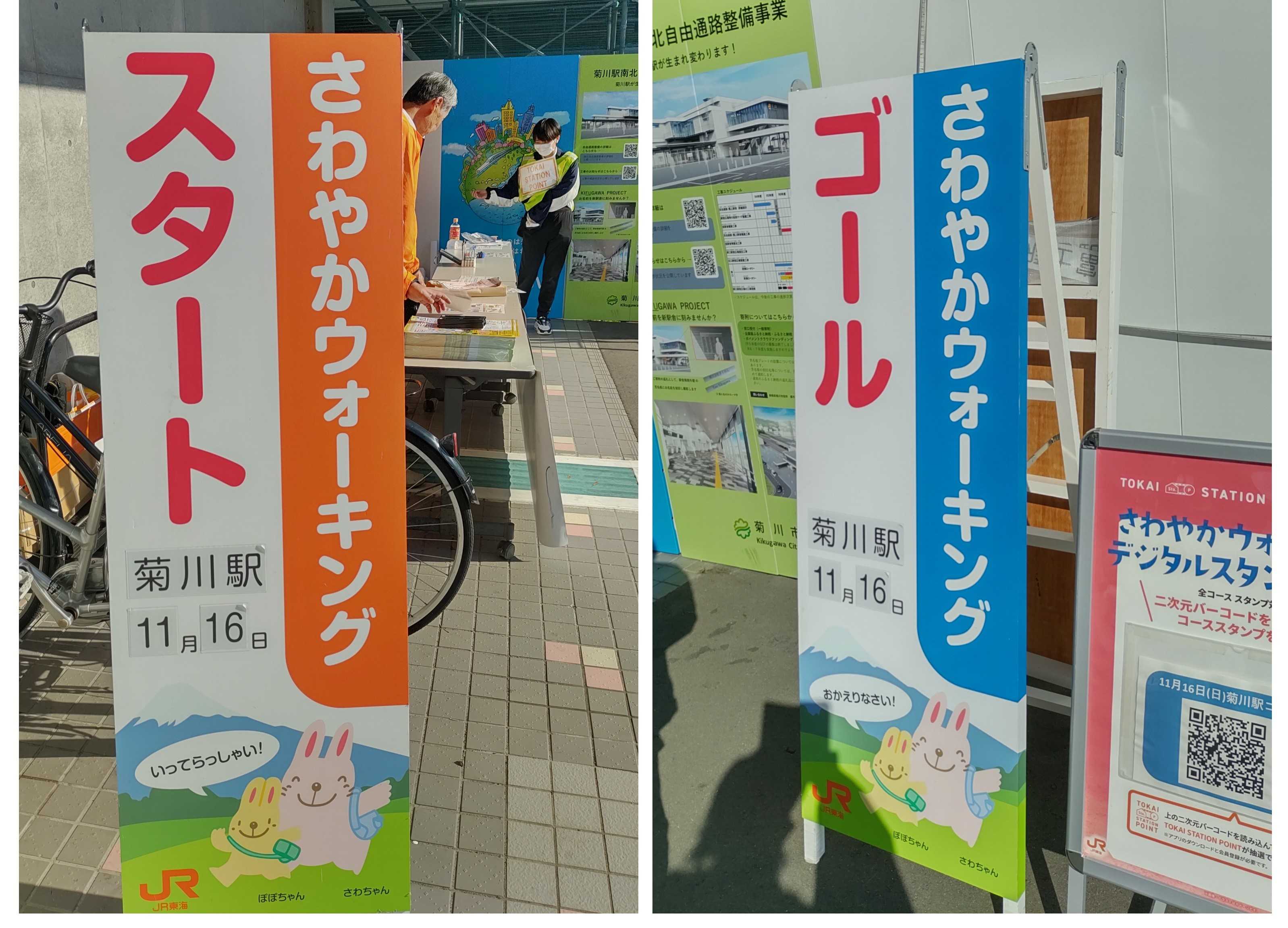

- さわやかウォーキング→お茶カフェ♪

- (2025-11-20 21:48:34)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 旅の不安を解消!「楽天トラベル」で…

- (2025-11-20 21:30:09)

-