2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年05月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

義経も飲んだ?左女牛井の名水

堀川五条の西側を下ったところに、左女牛井之跡の石碑があります。京都東急ホテルからすぐそこです。源頼義が築いた六条堀川源氏館にあり、平安時代より知られた京の名水の井戸の跡です。源頼義以下、為朝、義朝と源氏はこの館で暮らしましたので、義経もここのおいしい水を飲んだことでしょう。室町時代には、村田珠光が将軍足利義政に献茶した際、この水を汲み、また千利休も愛用したといいます。天明の大火で埋もれましたが、安政二年補修されました。しかし第二次世界大戦の強制疎開で撤去され、石碑だけが残っています。もったいない話です。

May 31, 2005

コメント(0)

-

矢田地蔵の送り鐘

矢田地蔵の送り鐘場所は賑やかな寺町三条を少し上ったところです。もう少し上れば本能寺があります。矢田地蔵に行ったのは今回が初めてです。入口がせまく、いつも通り過ぎていました。矢田寺 通称矢田地蔵と呼ばれています。アジサイで有名な金剛山寺(矢田寺)の別院です。845年に五条坊門のあたりに建てられました。その後、応仁の乱などで転々として、戦国時代の1579年にこの地に移ってきました。珍皇寺の迎え鐘、に対して矢田地蔵の送り鐘です。お盆に祖先の霊が迎え鐘の響きに乗って帰ってきて、そして送り鐘の響きに乗って帰っていかれると言われています。この鐘は死者の霊を迷わず冥土に送るためのものです。でも、よそのお家はわかりませんが、家では五山送り火で、送り鐘の代わりをしています。手抜きなんでしょうか。毎年、お盆には珍皇寺さんに迎えに行き、五山送り火で送っています。

May 30, 2005

コメント(2)

-

西本願寺の水噴き銀杏

西本願寺の大銀杏を見てきました。残念ながら御影堂修復工事のため柵がしてあり、近づけませんが、遠くから見てもなかなか立派な木です。東本願寺が江戸時代に四度の大火災に見舞われたのに西本願寺は創建以来、火災による焼失を免れてきました。御影堂の前にある大銀杏の木が水噴き銀杏の伝説の木です。天明の大火で御影堂に火が迫ったときに、御影堂に水を吹きかけて守ったと言う伝説があります。また明治35年に、本願寺の南に隣接する興正寺が火災にあったときも、水を噴いて、守ったといわれています。火災時の類焼を防止する防火樹の役目をはたして、御影堂を守ったのでしょう。こんな木が、一家に一本、あればいいですね。

May 28, 2005

コメント(4)

-

京の安産・子授けの社寺 その1 わら天神

京都を代表する安産・子授け祈願の神社です。家内も十数年前にお世話になりました。わら天神は敷地神社の俗称で、もともとは今の金閣寺のあたりにありましたが金閣寺を建てる時に足利義満の命によってこの地に移転したといわれています。祭神の木華開耶姫命が一夜で懐妊し、3人の子を次々と出産したという神話から、安産祈願・授子祈願の神社として知られるようになりました。また、わら天神が安産の神さんとして知られるようになったのは、ここで配られる安産の護符によるところが大きいのではないでしょうか。わら天神の護符は神饌の敷き藁の切れ端を包んだもので、その藁に節があれば男の子、なければ女の子が生まれるといいます。おみくじのようなものですね。妊娠九ヶ月の九日には授乳のための甘酒が授けられ、九(苦)を重ねることで、出産が楽になると言い伝えられています。妊婦の皆様、よいこが生まれるといいですね。

May 27, 2005

コメント(2)

-

どんどん焼けと蛤御門

御所の西側のほぼ中央に位置する門を蛤御門といいます。本来は開かずの門でありましたが、1708年(宝永5)の大火で開門され、焼けて身をあく蛤から蛤御門と呼ばれるようになりました。1864年7月19日、京都御所の蛤御門で長州藩と幕府側の薩摩藩、会津藩、桑名藩が、御所の蛤御門など市中で激しく戦いました。一番激戦地だったのが蛤御門の辺りだったために蛤御門の変と呼ばれます。戦いでの出火で、三日ほど燃え続け、被害は、北は丸太町、南は七条、東は鴨川、西は堀川にまで及びました。町数で750町とか800町とか言われています。この火災をどんどん焼けとか鉄砲焼けといいます。どんどんとは鉄砲の発射音からきております。焼け出された市民は、水を求めて鴨川や堀川に避難したそうです。いつの時代も戦争で一番被害にあうのは、いつも罪のない市民です。

May 26, 2005

コメント(0)

-

天主閣のあった二条城

造営当初は五層の天主閣を備えていました。周囲に高い建物はなかったので天主からは、東寺の五重塔や東山一帯など京都全体を見渡せたでしょう。しかし1750年( 寛延3)八月、雷火により五層の天守閣は焼失します。その後修復されることはありませんでした。二条城は1603年(慶長8)徳川家康が京都御所の守護と将軍上洛の際の宿所として造営しました。織田信長が旧二条城、豊臣秀吉が聚楽第を軍事拠点として造営しましたが、邸宅の性格もあり、完全な城郭ではありませんでした。しかし二条城は堀、石垣が囲む完全な城です。京都市街は京都盆地の北東に偏っていました。東側は山が南北に連なっており、二条城のある位置は、市街の西端にあたり軍事的には最適な場所にあります。また上京と下京の間にあり重要な位置でもありました。家康と豊臣秀頼との会見、大坂夏・冬の陣の参謀本部になり、1867年(慶応3)十五代将軍慶喜がここで大政奉還をしました。 徳川家の盛衰を見てきたお城です。

May 25, 2005

コメント(0)

-

京の幕府公認遊里 島原

場所は花屋町壬生川を少し西に入ったところです。現在は大門と揚屋の角屋、置屋の輪違屋が残っているぐらいです。島原は、1641年(寛永18)に島原の前身である六条三筋町から現在地の朱雀野に移されました。郭に囲まれて入口が一つというのが島原城に似ているからとか、急な移転騒動が四年前に九州で起きた島原の乱を思わせたことからとか、諸説がありますが、島原と呼ばれるようになりました。正式には西新屋敷といいます。室町時代には、上京の賀世伊が辻子、地獄が辻子などに遊女町がありました。1589年(天正14)豊臣秀吉のころに上京と下京の間に二条柳町と言う遊里を開き、これが本格的な遊里のはじまりです。江戸時代の1602年(慶長7)、下京の南にあたる六条に移します。これが六条柳町で上ノ町・中ノ町・下ノ町の三町からなっていて六条三筋町と言いました。島原は幕府公認のする唯一の遊里として繁盛しましたが、後に先斗町、宮川町のどの祇園や北野に主役の座は奪われます。新撰組の隊士も出入りしていました。また単に遊宴にとどまらず文芸が盛んで、とくに島原俳壇が形成されるほどでした。一般社会から隔離された地域の中で独特な世界を作り上げました。

May 24, 2005

コメント(0)

-

飛梅の管大臣神社

雨が降ったり、やんだりの京都です。西洞院通仏光寺を少し下ったところにあります。仏光寺通からも入れます。管大臣神社は菅原道真の生地で、管家学問所址と言われています。伝説の飛梅を見てきました。管原道真の詠んだあまりにも有名な句があります。 東風吹かばにほいおこせよ梅の花 主なしとて春なわすれそ菅原道真が京都から大宰府に左遷される時、愛した梅に想いを残し旅立ました、主人をなくした梅は道真公を思うあまりに一夜にして大宰府に飛来しました。写真が道真が愛した飛梅です。さぞかし無念だったでしょう。菅原道真の死後、都で権力者の変死や天変地異がおこり、人々はこれを道真の怨霊によるものと恐れ、朝廷は北野の地に北野天満宮を建立して鎮めようとしました。菅原道真は学問の神さんの前は、怒りの神様、雷神だったようです。

May 22, 2005

コメント(0)

-

六斎念仏と空也堂

堀川蛸薬師を少し東に入った所にあります。空也上人といえば六波羅蜜寺が有名ですが、空也堂に行ってきました。正式には紫雲山極楽院光勝寺、938年(天慶元年)に空也上人が開創したと言われています。当初は三条櫛笥にあったため、櫛笥道場とも市中道場ともいわれましたが、応仁の乱で焼失し、ここに移りました。空也上人が経文中に見い出した釈迦の説教に感激し、踊り出したところから、鉦(かね)を叩きながら念仏を唱え極楽浄土の教えを説きました。これが踊り念仏の始まりです。この踊り念仏が六斎念仏の起源といわれ、現在京都に十数団体あり、継承保存されています。空也堂では毎年11月13日の空也忌(現在は第2日曜日)に、六斎念仏も奉納されます。これは、空也堂が六斎念仏講中に免許を与えていたという経緯によるものです。

May 20, 2005

コメント(0)

-

都七福神をたずねて その6 福禄寿神 赤山禅院

松ヶ崎大黒天以上に豊かな自然の中に建っていて、秋には紅葉の名所で多くの人が参拝します。慈覚大師円仁の遺言によって安慧が888年(仁和4)に創建した天台宗の寺院です。京都の表鬼門にあたることから方除け・鬼門除けの神として信仰され五山の送り火の大文字はこの慈覚大師の遺徳をしのんだものとされています。 商売擁護の神としての信仰を集め、懸寄神(かけよせ)とも言われました。五日払いと言って五日を懸取日とする慣習が始まったのは、赤山禅院の賽日が五日であることから、この日に参詣して集金すれば、よく集まると伝わっています。京都では今でも残っていて、集金日は五日か十日で、毎月五日十日は、よく混みあいます。福禄寿神は、泰山府君の人格化した神で、幸福、高禄、長寿の三徳を与えられるので、商売繁盛・延寿健康・除災を祈願します。泰山府君を陰陽道の祖神と位置づけたのは安倍晴明と言われています。陰陽道の祖神の泰山府君祭の流行もあり、疫病・災除けの神としても崇拝されました。 境内には真言密教の象徴である大きな数珠が門のように立っていて,それをくぐる時に呪文を唱えるそうです。 赤山禅院は、いろんな顔を持つ、なんとも不思議なお寺でした。

May 19, 2005

コメント(0)

-

都七福神をたずねて その5 大黒天 松ヶ崎大黒天

まん中に大黒さんが、でんと立っています。松ヶ崎の大黒さんとして、親しまれていますが、京都の盆行事の五山送り火(大文字焼き)の妙法の裾野にある寺としても有名です。1616年(元和2)に建立されたもので、比較的歴史の浅いお寺で名前は松崎山妙円寺。本尊の大黒天像は伝教大師の作で開運招福の福神として、信仰を集めています。日本では打ち出の小槌を持ち、微笑みを浮かべる姿から財福の神と言われていますが、もとはインドの神 マハー・カーラマハー(大いなる)カーラ(黒い)で、漢訳で大黒天となります。それが仏教に取り入れらると、悪鬼と戦う勇猛な軍神となりました。六波羅蜜寺やゑびす神社、革堂、東寺などと違って松ヶ崎の大黒さんは自然の中に溶け込んでいました。

May 17, 2005

コメント(0)

-

焼失と移転の歴史 本能寺

歴史の知名度や新京極や寺町、河原町といった立地条件よさから特に修学旅行生に人気が高いようです。以前、本能寺址をご紹介しましたが、現在の本能寺に行ってきました。一宗派の本山でこれほど移転したお寺は数少ないと思います。法華宗の本山である本能寺は1415年(応永24)に日隆が油小路高辻に建てたのが始まりで、当初は本応寺と言われたそうです。妙本寺の月明と対立し、、月明によって破却され、その後1429年(永亨元年)小袖屋宗句の支援によって上京の内野に再建されるも永亨5年に四条坊門大宮に移り本能寺と名前をかえました。さらに1536年(天文5)天台宗延暦寺の宗徒が京都中の日蓮宗徒を襲った宗教戦争の天文法華の乱により本能寺は焼失し天文11年の洛中環住の勅許が下りるまで京都を追われました。第八世日承が四条坊門西洞院に再建しましたが、本能寺の変の舞台になり、また焼失しました。天正20年、再建中に、秀吉の寺町造営により寺町御池に移り今に至っています。このように幾度と焼失、移転をくりかしました。これほど焼失しても再建できるちからは何処から出てくるのでしょうか。

May 15, 2005

コメント(0)

-

京都のへそ 六角堂

写真は烏丸通から撮った六角堂です。ビジネス街の真ん中に六角堂は建っています。烏丸通からは大きなビルがあり、普通見られないところですが、なんと、ビルの1,2階がガラス張りになっており、見ることが出来るのです。新旧の融合が面白く映ります。正式には紫雲山頂法寺聖徳太子が建てられたお寺です。本堂前にへその石があります。平安造営のとき、道のまん中にあたってしまい、天皇が使者をたて祈願されると、礎石(へそ石)一つ残し、一夜にして5丈(約15m)ばかり北へ退いた話は有名です。室町時代には下京の町堂であり信仰の中心、江戸時代には祇園祭の山鉾の巡行順を決めるくじもここでひかれ下京の町衆の生活の中心でもありました。今も若い親子からお年寄りまで、憩いの場になっています。

May 13, 2005

コメント(2)

-

都七福神をたずねて その4 寿老神 革堂

寺町通を三条から北に歩きましたが、本能寺、矢田寺の寺院や絵画のギャラリー、二条からは古物商や古本屋など見るものに事欠きません。おしゃれなカフェやレストランもあってゆったりとした時間を過ごせました。寿老神は長寿を授ける神様です。頭が長く、小柄な老人で、三千年の長寿を保つ玄鹿を従え、人々の難を払う団扇を持っていることから福財、子宝、長寿の徳があると言われています。革堂は平安時代に行円上人によって開かれました。正式には行願寺です。当初は、一条小川新町にあったことから、一条北辺堂,一条革堂とも呼ばれていました。秀吉の寺町造営により寺町荒神口へ移転し、その後、宝永の大火(1708年)で現在の寺町竹屋町に移りました。西国三十三所観音霊場の十九番札所です。

May 11, 2005

コメント(0)

-

蹴鞠とサッカー 白峯神宮

明治天皇が父孝明天皇の意思を継いで明治時代に建てられた神社です。保元の乱に敗れ、讃岐へ流された崇徳上皇と恵美押勝の乱で廃帝とされ淡路へ流された淳仁天皇が祀られています。時代の大きな変革期の犠牲者でもあります。香川県にある白峰山(金毘羅)から名付けられました。また蹴鞠の守護神「精大明神」が、第一人者である公家の飛鳥井家の、邸内に代々祀られ、飛鳥井家跡地に白峯神宮が建てられました。蹴鞠の神から特にサッカー選手から人気の高いところです。毎年7月7日(精大明神祭)には京都蹴鞠保存会によって、蹴鞠が披露されます。修学旅行のサッカー少年がボールを持って多数訪れていました。上手になるといいですね。

May 9, 2005

コメント(0)

-

都七福神をたずねて その3 毘沙門天 東寺

写真は江戸時代に建てられ、修復された毘沙門堂です。東寺と言えば皆さん御存知の五重塔で有名です。ドラマやサスペンスによく登場します。毎月21日に行われる、空海御影供が弘法さんと言われ、また古物や古着、古本などの露天が並びにぎわいます。国宝の兜跋毘沙門天立像が奉られています。978年(天元元年)の台風で倒れた羅城門から東寺に移されました。毘沙門天は、四天王の一人、多聞天とも言われます。単独の場合は毘沙門天、四天王の一人として呼ぶ時は多聞天と呼ばれるのが一般的です。日本では財宝や福徳を与える神様として奉られ吉祥天の夫とも言われ信仰を集めました。元々は北方の守護神で足利尊氏・上杉謙信・楠木正成など、戦の神として戦国時代武将に信仰をされ、また仏教を守護する神でもあります。毘沙門天を信仰すると十種の福を得るとされ、菅原道真や小野道風も信仰していたと言われています。毎月21日に車を運転する時は、この辺りは避けたい所です。

May 8, 2005

コメント(0)

-

都七福神をたずねて その2 ゑびす神 ゑびす神社

関西では ゑべっさん とよばれ商売繁盛の神とて親しまれています。ゑびす神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子供で七福神の中では唯一日本の神様と言われていますが、夷 や 戎 とも書かれることから、外来神だという説もあります。右手に釣り竿、左手に鯛をかかえた姿からも分かるように海の神様ですが、豊漁になると商いが盛んになることから商業の神様としても信仰されるようになりまし。栄西禅師が荒れた海から無事に帰還し、祀られたという故事から 旅えびす ともいわれ、交通安全の神としても信仰を集めています。普段はそれほどでもありませんが、毎年一月十日の十日ゑびすにはあしの踏み場もないほど、参拝者でこみ合います。 また昔はなかった思うのですが、参拝の帰りに、裏門の手前の板をたたいて、大きな声で、お願い事を言うと、叶うとされています。少しはずかしいですね。ゑべっさんは耳が遠いので大声で言うそうです。

May 7, 2005

コメント(0)

-

都七福神をたずねる その1 弁財天 六波羅蜜寺

七福神は京都が発祥の地と言われていて、新春に巡拝すると七難即滅、七福即生するそうです。少し遅れましたがまわってみたいと思います。まずは七福神の中の紅一点の弁財天を祀る寺院の六波羅蜜寺に出かけました。連休も後半になりましたが、かなりの人出です。松原通の大和大路を東へ行くと、あの世とこの世の交差点といわれている「六道の辻 」の石標が立っています。そこを少し下ったところです。弁財天はインド、インダスの河神で、音楽・智恵・財物の神として広く信仰された女神。八本の手で各種の武具を持つ像もありますが、鎌倉時代には二手で琵琶を持つ女神像が一般的になりました。六波羅探題を開いた歴代将軍はこの地の弁財天を祈願所と定め、都市民に信仰されたました。七福神とは、恵美寿神、大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿神、寿老神、布袋尊という七人です。恵比須神だけが日本古来の神様。大黒天、毘沙門天、弁財天はインドの神様、福禄寿神、寿老神、布袋尊は中国の神様です。都七福神は萬福寺(布袋尊)東寺(毘沙門天)ゑびす神社(えびす神) 六波羅蜜寺(弁財天)松ヶ崎大黒天(大黒天)赤山禅院(福禄寿神)革堂(寿老神)に祀られています。御利益がありますように。

May 5, 2005

コメント(0)

-

因幡国より飛来した薬師如来像 因幡堂

通称 因幡堂 正式には平等寺です。場所は烏丸松原を西に15mぐらい行ったところに石碑が立っています。そこを少し上ります。写真は松原通から北向きに撮ったものです。大納言橘好古(よしふる)の孫で因幡守橘行平の邸宅でした。橘行平が因幡国、今の鳥取県に国司として在任中に、病気になり、そのときに病床で見た夢に従って、因幡の賀露津(かろのつ)に赴き、海から等身の薬師如来像を引き上げました。因幡の地にこの仏像を祀ったまま離任して京都に帰るとその薬師如来像が行平の邸宅に飛来してきたので、行平みずからが招き入れて中門に安置した。これが因幡堂の始まりです。当時の平安京には東寺、西寺の官寺以外の私寺は認められておらず、都市民は宗教施設を堂、小霊験所と呼んで信仰しました。「平等寺」の寺号になるのは、1171年(承安元年)のことでです。因幡堂に残されている薬師如来立像は創建当時の平安時代中期のもので、重要文化財に指定されています。しかし伝説とは違って京都の仏師によるものだそうです。

May 4, 2005

コメント(0)

-

もうひとつの二条城

現在ある二条城の以前に、二条城があったと言うお話です。石碑が立っている場所は烏丸下立売を100m位西に行ったところです。写真は下立売通を西向きに撮ったものです。足利義昭を奉じて入洛した織田信長が義昭のために、三好三人衆と松永久秀によって暗殺され、焼失した足利義輝邸宅跡に建造しました。今の烏丸通、新町通、下立売通、丸太町通に囲まれた範囲です。地下鉄烏丸線建設の時、堀や石垣の石材、金箔瓦も発見され、発掘調査が行われました。2、3年はかかると思われるところを、信長は70日間でほぼ完成させたと言われています。洛中の公家屋敷や寺社から庭石や墓石を強奪して建材にしたそうです。石材の中には石仏まで含まれており、後の比叡山との対立の要因のひとつになったのではないでしょうか。信長らしい話だと思います。

May 3, 2005

コメント(2)

-

龍のすむ神泉苑

池の周りには、つつじが綺麗に咲いています。写真は池の北側から撮ったものです。御池通り側には、立派な石鳥居が構えています。しかし神社ではなく、真言宗東寺派の寺院です。現在の神泉苑は、当時の一部にすぎませんが、平安京造営と同時に造られた広大な御苑です。平安初期の歴代天皇は政務の合間に舟遊びや遊宴などを行ないました。天長2年(824)淳和天皇の勅命により弘法大師空海は池畔から雨乞いでインドより善女龍王を呼び寄せたと言われています。貞観5年には疫病が大いに流行り、御霊を鎮めるため御霊会が行われ、全国の国の数、66本の鉾を立てました。これが祇園祭の始まりです。また源義経と静御前との出会いの場とも言われています。

May 2, 2005

コメント(0)

-

上御霊神社と応仁の乱

正式には御霊神社だったと思います。応仁の乱の開戦の地として知られています。1467年1月18日 ここに陣をはる畠山政長を山名宗全の支援を受けた畠山義就が攻めて開戦しました。これから11年もの長い戦いの始まりです。これが応仁の乱です。西軍 山名宗全 対 東軍 細川勝元、日野富子足利義尚対足利義視、畠山義就対畠山政長など権力闘争、将軍の後継ぎ、跡目相続、いりみだれての戦乱は続きました。堀川をは挟み山名宗全率いる西軍、細川勝元率いる東軍に分かれて戦い、後に日野富子、足利義尚を東軍にまた足利義視を西軍に取り込んで混沌としました。主戦場となった、京都は荒れ果て、天皇家も将軍家ともに基盤を失って、戦国時代へと移っていきます。今出川大宮あたりは、西軍の陣があったことから、今でも西陣と呼ばれています。また西陣織も有名ですね。

May 1, 2005

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

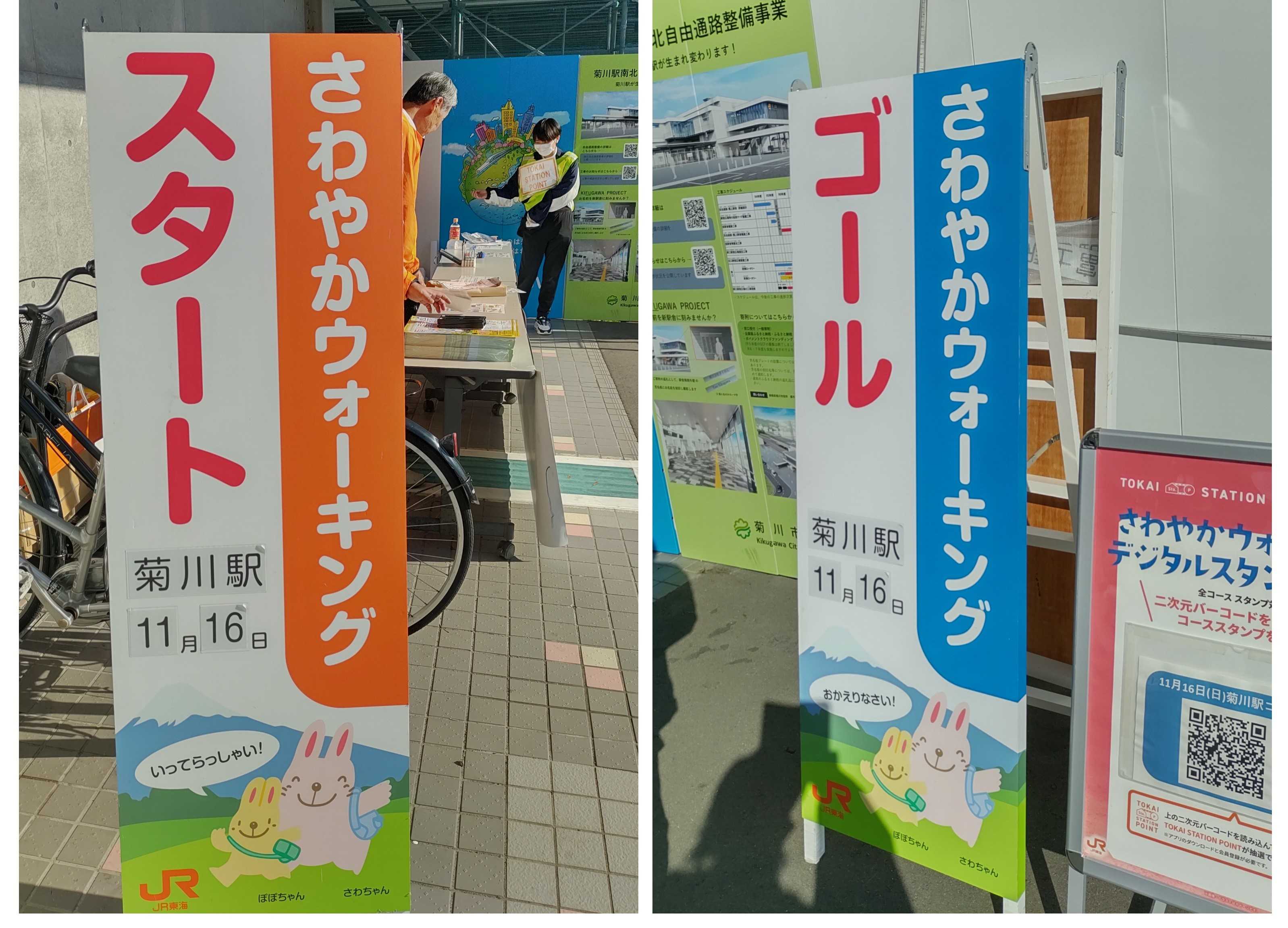

- さわやかウォーキング→お茶カフェ♪

- (2025-11-20 21:48:34)

-