2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

京の和菓子 水無月と老玉

京都では6月30日は水無月を食べる日と言われています。1年のちょうど折り返しにあたるこの日に、この半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事の夏越祓(なごしのはらえ)が行われ、夏越祓に用いられるのが、6月の和菓子の代表ともいうべき水無月です。手前の水無月は黒砂糖味です。抹茶味もあります。水無月のいわれについては、以前ブログに書きましたので、そちらをご覧ください。今日は老玉も別にいただきました。こしあんを薄い黒砂糖味で包み、その上に葛で光沢をだしています。アクセントに白胡麻がふってあり、上品なあじで、黒砂糖の甘みと、こしあんの甘みがミックスして口の中でとけます。くずすのがもったいないくらいです。少し濃い目の緑茶でいただくのが美味しいです。お店の説明では老玉は黒くて丸い形があやめ科の桧扇という植物の実に似ているので名付けられました。古くは夜、月、夢といった言葉の枕詞に「ぬば玉の・・・」と用いられました。烏のの濡羽にも似た漆黒の色なので烏羽玉とも書き ぬばたま うばたま とも読みます。以前は上にけしがついていましたが、今は胡麻に変わっています。

June 30, 2005

コメント(8)

-

菅原道真公ゆかりの地 一夜天神堂

壬生寺の大門を入ると、すぐ右手に一夜天神堂があります。道真公が大宰府に左遷される途中、壬生の親戚の家に立ち寄り、一夜を明かし、別れを惜しんだそうです。江戸時代前期 壬生寺の子院 寂静庵の開基、託願上人の夢枕に立った菅原道真公が壬生の地に我を祀るべしと、告げられたのが始まりとされています。そこで託願上人は神像を刻み、一夜天神と名付けました。一夜にして知恵を授かるとして学業上達の御利益があるといわれています。道真公が大宰府に行かれる前に色々な所に立ち寄られたようです。生きては帰れないことを悟られていたのでしょうか。

June 29, 2005

コメント(0)

-

班女塚伝説と商売繁盛の繁昌神社

呉服問屋街の室町高辻を少し西に入ったところにあります。神社の祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)田心姫命(たごりひめのみこと)瑞津姫命(たぎつひめのみこと)の三女神です。功徳院と称し真言宗の僧が管理していましたが明治の神仏分離で神社だけが残り現在に至っています。武将藤原繁成の邸宅跡で功徳池という大池があり小島には七福神の一つの弁財天が祀られていたそうです。班女(はんじょ)塚の伝説昔、この付近にみなしごの姉妹が住んでいました。姉は嫁いだものの妹は未婚のままこの世を去りました。遺骨を棺に入れて、鳥辺野に埋めようとしましたが、いつの間にか遺骨は家の戸口に戻っており、もう一度、棺に入れようとしましたが、全く動きませんでした。そこで塚を掘って埋めようとすると、軽々と持ち上がったといいます。(宇治拾遺物語)その後、塚を祀る神社ができ、当初は班女(はんじょ)神社と呼ばれていましたが、繁昌神社に変わっていきました。昔は神社の前を縁談事で通ると、縁談が必ず破談になると言われていたそうです。未婚の方は・・・・・でも今は縁結びの神としても親しまれています。

June 28, 2005

コメント(2)

-

東海道五十三次の終着点 三条大橋

鴨川に架かる三条通の橋で江戸時代の東海道五十三次の西の起点です。三条大橋が京都の正式な玄関口になったのは、江戸時代以降、江戸との交通路であった東海道の重要性が増してからでしょう。それより前も、関東へ通じる栗田口へ行く交通の要所として三条河原は重要でありました。しかし祇園社への四条橋や、清水寺への五条橋のほうが大きな橋でした。三条河原に本格的な橋が架けられたのは、1590年(天正18)といわれています。豊臣秀吉が小田原出陣に際して、五奉行の増田長盛に命じたときです。擬宝珠(ぎぼし)を冠した木造風の橋は、京都の風情を感じさせます。欄干は木製で、しかも、銅の擬宝珠は天正年間の物です。擬宝珠の写真はぼやけていて使えませんでした。次回また撮ってきます。気付きませんでしたが、一部の擬宝珠には、新選組がつけたという刀傷もあるそうです。橋の西のたもとには十返舎一九の東海道中膝栗毛でおなじみの弥次さん喜多さんの像があります。少し西に行けば有名な池田屋事件の池田屋址があります。たびたびの洪水によって流されたり、破損したりしましたが、幕府の管轄する橋のため、すぐに修復されたそうです。

June 27, 2005

コメント(2)

-

祇園会の起源 元祇園梛神社

四条坊城の南西角にあり、これより少し下ると壬生寺です。近所では 梛の宮さん と呼ばれています。社伝によると 876年(貞観11)京都に疫病がはやったとき、播磨国広峰から素戔嗚尊(すさのおのみこと)の神霊を迎えて鎮疫祭を行ないました。そのとき 神輿を梛の林中に置いて祀ったのが始まりとされています。元祀園というのは、後に神霊を八坂(八坂神社)に遷祀したときの祭事が祀園会の起源とされました。5月の第3土日曜日には神幸祭が行われます。総勢六百人の行列が神馬・猿田彦らを先頭に鳳凰、虎、日月など七基の鉾が神輿とともに壬生の氏子地区を巡行します。陣羽織に袴姿、白はちまきの少年勤皇隊も加わっております。時代祭の小型版のようです。また普段は静かですが、二月の節分には近くに壬生寺もあり多くの人でにぎわいます。

June 26, 2005

コメント(2)

-

松尾芭蕉も弟子にいた北村季吟社司の新玉津島神社

この新玉津島神社は歌人藤原俊成が邸宅内に和歌の守護神として祀り、江戸期には歌人の北村季吟が宮司を務めながら弟子を育て、その1人に松尾芭蕉がいたことから、今も多くの人が短歌・俳句・文章上達の祈願に訪れているそうです。 北村季吟は1624~1705年(寛永1~宝永2)江戸前・中期の和学者・俳人。近江国野洲郡祇王村北村出身。医師北村正右衛門正元の子。通称久助。京都に出て貞室に学び19歳で松永貞徳に入門,24歳で俳諧季寄「山の井」を刊行。多くの註釈書を著し1661年土佐日記抄、伊勢物語拾穂抄、1674年 源氏物語湖月抄、以後 徒然草文段抄、 枕草子春曙抄、万葉集拾穂抄 など古典の復興と民衆化に貢献しました。1689年,幕府歌学方として江戸に行くまでこの地で過ごしたそうです。

June 25, 2005

コメント(0)

-

ぬえ退治の源頼政がやじりを奉納した 神明神社

綾小路通高倉を西に入ったところです。関白藤原忠通の邸宅(四條内裏)にあった鎮守社で後に天台宗護国山立願寺によって管理され、明治の宗教分離によって神社だけが残りました。榎の大木があったので榎神明ともいわれました。ここには二本のやじりが社宝として伝えられています。御所に毎夜 ぬえ という怪獣が出没しました。近衛天皇の命で源頼政はここで祈願し見事に ぬえ を退治しました。祈願成就のお礼に奉納したのがこのやじりだそうです。そのことから 厄除け、火除け の神といわれています。京都の中心地の通っていても気が付かなほどの小さな、しかし由緒ある神社でした。

June 24, 2005

コメント(0)

-

苦しみを抜き取ってくれる釘抜き地蔵

千本上立売を少し上ったところに石像寺と言うお寺があります。しかし釘抜き地蔵と言ったほうが有名です。もとは苦しみを抜き取ってくることから苦抜地蔵と呼ばれていたようですが、いつしか釘抜き地蔵に変化したようです。弘法大師が開基したと伝えられ、地蔵堂には、大師が自ら刻んだとされる石造の地蔵菩薩が安置されています。お堂の外壁には、釘抜きと釘を貼り付けた珍しい絵馬がびっしりと奉納されています。寺伝によれば弘治年間(1555~1558)に、油小路上長者町に住む商人の紀ノ国屋道林が突然両手に激痛を覚え、石像寺に日参して願をかけたところ、夢に地蔵が現われ、汝の病は、汝が前世において、のろい人形を作り、釘を打ったむくいであるが、汝の信仰により病を治すと言い、手にささった釘を抜いた。翌朝目を覚ますと、すっかり痛みがとれており、驚いて寺にいくと、地蔵尊は両手に血に染まった八寸釘を持っていたということです。これが人づてに伝わり病気に苦しむ人々が参詣して、治ったお礼として釘抜きと釘の絵馬を奉納するようになったといわれてます。 うちの母もこれを信じている一人です。小さいときにここで願をかけ、治ったそうですが・・・。ここは人々の信仰が厚いようで病気回復、無病息災を願う人たちが途切れることはなかったです。

June 23, 2005

コメント(4)

-

京の安産・子授かりの社寺 その5 粟嶋堂

粟嶋さんは女性の願い事、悩み事をなんでもきいてくれはります。宗徳寺というお寺の境内にある粟嶋明神を祀るお堂の方が有名で、お寺の名前よりこの粟嶋堂という名で親しまれています。粟嶋明神は、天照大神の第六の姫君といわれ、女性の病になった時に人々の暖かい心に触れ、病気を治されたことから 婦人守護の神になられたそうです。女性の守り神として、広く信仰され、安産、婦人病、子授け、水子供養など祈願されています。また境内には沢山の人形が供養されてれています。これは昔、願掛けに訪れた女性は、身の周りの くし かんざし 髪の毛を納めたりしました。今では、お人形供養というかたちで続けられています。神殿前にはびんずるさんが鎮座され、その像を手でなでて祈ると病が治るといわれています。行った時も中年の女性が10分位真剣に拝んだあと、なでてました。また与謝蕪村が娘の病気の祈願のために、ここに来たとき、わき目を振らずにお百度を踏む女性の姿を見て、 粟嶋へはだしまいりや春の雨 の句を残しています。

June 22, 2005

コメント(0)

-

学問の神菅原道真公ゆかりの神社 その2 文子天満宮

道真公が京の都から太宰府へ左遷される際、嘆き悲しむ乳母の多治比文子に自分の彫像を残しました。道真公の没後、文子は西京七条二坊の自宅の庭に小さな祠を建て、この像を祀りました。これが文子天満宮の始まりで、また北野天満宮の前身です。その後、文子は道真公から「北野の右近の馬場に祠を構えて祀られよ」と託宣を受け、現在の北野に移しました。文子天満宮は道真公を天神としてわが国で最初におまつりをした神社であることから、天神信仰発祥の神社と位置づけられます。道真公が太宰府へ左遷の途中、ここに立ち寄り腰掛けたという 腰掛石があります。 外人さんの団体にガイドさんが説明をしていました。小さな神社になぜ 道真公のツアーなのか 外人さん好みなのか。

June 21, 2005

コメント(2)

-

仏師定朝の七条仏所 七条仏所址

京都駅、東本願寺の近く、七条高倉南東角にあります。民家に木札が立っているだけでした。平安時代中期に活躍した仏師定朝をはじめ、その一族・子弟が居住して彫刻にはげんだ仏所のあったところです。「七条仏所」と呼ばれました。藤原道長発願の法成寺の金堂および五大堂の諸仏を造った功により,1022年(治安3)法橋の位を授けられ仏師の地位を向上させました。平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像が代表作でその円満優雅な作風は藤原時代の日本的仏像の典型となって後世の造仏の規範となりました。また阿弥陀如来像は数個の木を組み合せた寄木造という技法が用いられています。寄木造は、それまでの木彫像が、頭部・体躯を一本の木から彫出する一木造で造られているのに対し、沢山の仏像を多くの仏師が分業的に制作するのに便利なように考案された技法で、定朝が完成させたといわれ、長い間受け継がれていきました。鎌倉時代に入って、この仏所から運慶・湛慶・快慶らが相ついであらわれ、剛健な、また写実的な多くの名作を世に送りました。しかし、室町時代に入って、彫刻はふるわず、この仏所も21代康正のとき四条烏丸に移転されました。

June 20, 2005

コメント(0)

-

恐ろしい井戸のある命婦稲荷神社

京都に住んでいても見つかりにくい命婦稲荷神社でした。低い石柱が立っているのですが、隣にカバーの付いた自転車があり石柱が見えなく苦労しました。サッシを開け細い路地の奥の右手に赤い鳥居と井戸があります。お隣は民家です。普通の家に入っていく感覚です。勝手に入って悪いような。この井戸が鉄輪の井戸(かなわのいど)または縁切り井戸です。男に捨てられたとか夫に捨てられたとか諸説あります。女性が男の後妻を祈り殺そうと、火鉢の台などに使う鉄の輪の五徳を逆さにかぶり、火の灯ったローソクを立て連日、貴船神社に丑の刻参りをしました。なぜか八墓村のシーンが目に浮かびます。ある日、井戸の水に映った自分を見ると、髪は乱れ、まるで鬼のような形相に絶望し、井戸に身を投げました。以後、この井戸の水を相手に飲ませると、悪縁が切れるといわれるようになったそうです。しかし残念ながら今は枯れています。一度探してみてください。目印は1m弱の石柱です。

June 19, 2005

コメント(4)

-

学問の神菅原道真公ゆかりの神社 その1 吉祥院天満宮

天満宮は934年(承平4)道真公の霊を慰めるため、朱雀天皇の勅命で建てられました。梅園丸や吉祥丸と名乗った幼年時代から勉強を重ね、朝廷でも政治、学問に手腕を振るい、右大臣までなられたのにあやかって学問神様と言われています。あまりにも有名ですね。境内には、道真公のへそ緒を埋めたと伝わる胞衣塚(えなづか)、少年時代に習字に使ったといわれる硯の水(すずり)の水 、顔を映した鑑(かがみ)の井などがあります。しかし道真公の生誕の地は他にも菅大臣神社や菅原院天満宮などがあり本当のところわかりません。平安京から少し南西にはずれた所にあり、宮中に通うには少し遠いような気がするのですが。この吉祥院の地名は祖父の菅原清公が遺唐使として渡航中に暴風雨で転覆しかかった時、最澄とともに吉祥天に祈ると,海が静まった。これに感謝して清公は帰国後,邸内に吉祥天女の像を祀ったことからきています。またここは六斎念仏が盛んに行われていました。今も吉祥院六斎念仏踊りとして継承されており国の無形文化財に指定され、春と夏に奉納されています。羽柴秀吉と明智光秀が戦った山崎の合戦で、落ちて吉祥院で戦死を遂げた明智光秀の残党の御霊を慰めたことがそのはじまりといわれています。ふだんは本当に静かな神社です。

June 18, 2005

コメント(4)

-

旅人の安全を見守る道祖神社

油小路通塩小路を下った所にあり、京都駅の近くです。かっては油小路通がメーンストリートであったそうです。鳥居の左手には、男女の神様が仲良く手をつなぐ相対道祖神の石像があります。道祖神の石像は村の辻々や集落の入り口に祀られ、邪悪の侵入を防ぎ、旅人の道中安全を守る神として民間信仰の対象とされてきました。京都から西国に向かう旅人の安全を守る神社として信仰を集めてきましたが、今は、昔の賑わいは、ないようです。平安時代前期、宇多上皇の住まいの亭子院に守護神として祀られたのがはじめです。その後、安土桃山時代、豊臣秀吉によって現在の地に移されました。

June 17, 2005

コメント(0)

-

京の安産・子授かりの社寺 その4 上徳寺

ずらりと並んだ世継地蔵大菩薩のちょうちんが迎えてくれます。富小路五条を少し下ったところです。このあたりは沢山お寺が集まっています。京のよつぎさん、として人々の信仰を集めている上徳寺です。亨保年間のころ住職の夢まくらもとに地蔵菩薩が現れ、世に子なき者には子を授け、幸福薄き者は福を与うべしとのお告げを得たという話です。それ以来全国から参詣し子授けや安産の守り本尊として庶民信仰が続いたといいます。安産祈願、子授け祈願、だけでなく事情で産めない子を身ごもった女性たちが自然流産を望む預け祈願もされたそうです。世継地蔵とともに、境内にある水子地蔵には、線香の煙が絶えることがないそうです。1603年(慶長8)徳川家康によって息女泰誉院と、その生母である上徳院の菩提を弔うために創建された寺院。本堂内には江州矢梼から移した快慶作の阿弥陀如来像が安置されています。

June 16, 2005

コメント(2)

-

さる寺の正行院

京都駅から歩いて5分位のところにあります。京都では有名なたかばしのラーメン屋さんのすぐ近くです。通称名「さる寺」の方が知られているそうですが、知りませんでした。室町時代末期、円誉上人が、遊びに来る猿たちに南無阿弥陀仏と書いたお守りを与えました。猟師に狙われた猿はお守りのおかげで助かり、猟師も命の大切さを知ったという故事から、さる寺と呼ばれるようになったそうです。京都駅の賑やかさからは、うそのような静かなお寺です。本堂は伏見城の廃材を利用して建てたといわれています。その本堂には、ひざの上に小さな猿の木像を抱いた円誉上人座像があるそうです。生きた猿はおりませんが、庫裏前に親子猿の石像が置かれています。大正時代に京都駅の二代目駅舎ができるまでは、寺の境内の真ん中を東海道線が走っていたという話ですが、どんな状態なのか想像できません。

June 15, 2005

コメント(2)

-

ミステリアスな西福寺

鳥辺野への道筋にあり、冥界への入り口といわれた「六道の辻」の石柱がお寺の角に立っています。近くにはあの小野篁で有名な六道珍皇寺があります。お盆の迎えの鐘でも有名で、毎年お盆には来ております。西福寺の前身は、嵯峨天皇の時代に弘法大師が建てた地蔵堂でした。壇林皇后よくお参りに訪れ、皇子の正良親王が病を患った時に回復を祈願し、親王が無事成長されたことから、子育て地蔵として知られようになりました。また西福寺には九相観の図の掛け軸があります。高貴な女性が死を迎えた後、腐乱し、白骨化するまでの様子を九段階に分けて生々しく描いた掛け軸です。このモデルが壇林皇后ではないかと、いわれています。お盆の8日から10日には本堂で九相観の図のほか、地獄極楽絵などが見られますのでぜひご覧ください。このあたりにはミステリアスなムードが漂います。

June 14, 2005

コメント(4)

-

七不思議の知恩院

東山通りから坂をのぼると壮大な三門が目に入ります。現存する木造の門としては日本最大で、大きさに圧倒されます。知恩院といえば、この三門、大鐘楼、知恩院の七不思議を思い浮かびます。大鐘楼は日本最大級の銅鐘による除夜の鐘は有名です。知恩院の七不思議は時の名工、左甚五郎が魔除けのために置いていったという、忘れ傘、御影堂から方丈までの約500mの廊下で、そこを歩くと鶯の声に似た音が出る、鶯張の廊下、五味金右衛門夫婦の自作の木像が納められている、白木の棺あまり上手に描かれたので雀が生命を受けて飛び去ったといわれている、抜け雀どこからでも睨んでいるように見受けられる、三方正面真向の猫三好清海入道が、大阪夏の陣のときに、もって暴れまわったという、大杓子胡瓜のつるが伸び、花が咲いて、瓜があおあおと実ったという、瓜生石などです。とくに泣かされるのが、白木の棺です。将軍家より三門造営の命をうけた五味金右衛門夫婦の自作の木像が納められています。命がけでこの壮大な三門を建てた五味金右衛門でしたが、工事の予算より大きくふえたため、責任をとって自刃したと伝えられています。このように見所が多く、一度ではゆっくりと見てまわれないくらいです。人出は多くなりますが、紅葉の季節の知恩院にまた来てみたいと思っています。

June 13, 2005

コメント(4)

-

祇園祭りの八坂神社

四条通を東に歩き四条大橋、南座をすぎ突当りにあるのが八坂神社の西楼門です。応仁の乱で焼失後1497年に再建されました。この門はよくテレビでお目にかかります。八坂神社の象徴でしょうか。感神院あるいは祇園社と言われていましたが、明治維新の神仏分離にともなって、八坂神社と呼ばれるようになりました。八坂神社は祇園祭とおけら参りで有名で厄除け、商売の神として京都の人に親しまれています。子供の七五三、おけら参り、初詣などでよく参拝しております。平安時代のはじめ、疫病や災害が怨霊のためだと考えられ、これを退散させる祭りの御霊会が行われました。祇園社の名ではっきり記されているのは祇園社本縁録で、869年(貞観11)6月7日のことです。神泉苑に鉾66本を立て、祇園社から神輿を送ったとされています。これが祇園祭のはじめでした。 もともと祇園社は興福寺の末社でありましたが、平安中期には延暦寺の末社に変わったようです。祇園社の南にある清水寺は興福寺の末寺であって、天台宗になった祇園社とは大変仲が悪く、事あるたびに騒ぎを起こしたという話です。しかし今はどうなっているかはわかりません。

June 12, 2005

コメント(4)

-

八坂神社 祇園祭斎行のご案内 その2

今日は7月23日から31日までをご紹介します。後祭りメイン24日の花傘巡行と還幸祭です。昭和40年代初めまでは山鉾巡行は2回行われていましたが、交通事情もあり17日の一度になりました。そして後祭りが衰退するのを防ぐ為に古い祇園祭の形式を今に伝える花傘巡行が開始されました。またあとの祭りは、山鉾も出ず賑やかさがなく、見物に行っても意味がないことから、手遅れの意味になったとする説があります。二十三日午前九時 煎茶献茶祭皇風煎茶禮式宗家家元が拝服席、玉川遠州流家元が副席で奉仕します。二十四日午前十時~十二時 花傘巡行関係十五団体がそれぞれ趣向を凝らし石段下を出発-四条-河原町-御地-寺町-四条を巡行し、帰社後神前で各種芸能を奉納します。午後五時三十分~十-時 還幸祭御旅所から三基の神輿がそれぞれ氏子区域内を巡って、三条御供社を経て帰社します。二十八日午後八時 神輿洗式 十日に同じ二十九日午後四時 神事済奉告祭宮本組が神事の無事終了を感謝奉告します。三十一日午前十時 疫神社夏越祭清々講社・山鉾連合会・婦人会等参列して、境内の疫神社で茅の輪くゞりの神事があります。

June 11, 2005

コメント(0)

-

八坂神社 祇園祭斎行のご案内 その1

祇園祭の季節になってきましたね。祇園祭の行事は、山鉾巡行、花傘巡行、神輿渡御、奉納行事そして祭り全体の神事などがあります。17日(前祭)と24日(後祭)を中心に繰り広げられます。今日は7月1日から17日までをご紹介します。七月一日午前十時 月次祭並長刀鉾町御千度月次祭に併せ、長刀鉾町内一同稚児を伴って御千度詣をします。二日午前十時<じ取り式【京都市役所】山鉾巡行の順番が決まります。午前十一時半 山鉾町社参各山鉾町代表者が祭の無事斎行を祈願します。七日午後二時半 綾傘鉾稚児社参稚児六人が宣状を受け巡行の無事を祈願します。十日午後五時~九時 お迎提灯神輿洗の紳輿を迎えるため、祇園万灯会員有志がそれぞれの提灯をたてた数百人の行列が、神社-市役所-寺町-四条を経て、神前に種々の踊を奉納します。また今宵から境内数百の提灯に火が入ります。午後八時 神輿洗式四条大橋上で神輿を加茂川の水で清めます。十三日午前十一時 長刀鉾稚児社参盛装した稚児が乗馬で社参。俗に「お位貰い」と云います。午後二時 久世稚児社参神幸祭・還幸祭に供奉する二名の久世稚児は駒形稚児とも呼ばれています。十五日午後三時 日本伝統芸能団奉納午後∧時 宵宮祭三基の神輿に神霊遷しが行われます。十六日午前九時 献茶祭裏千家家元が奉仕、副席が設けられます。午後六時~十時 宵宮神賑行事境内において石見神楽が奉納され、石段下四条通においても各種芸能奉納行事が行なわれます。十七日午前九時 山鉾巡行午後四時 神幸祭午後六時 御輿出発【石段下】三基の神輿がそれぞれ氏子区域を巡って、御旅所に渡御します。

June 10, 2005

コメント(4)

-

出雲の阿国の歌舞伎踊り

四条大橋のたもとに踊っている阿国の銅像が立っています。阿国が四条河原で踊ったかは諸説あり定かではありません。阿国がややこ踊りという子供の踊りを北野社門前などで興行して人気を得、のち阿国が年頃になって1603年ごろには、歌舞伎踊りと呼ばれています。傾く(かぶく 常識離れしている。突拍子もないふるまいをする。)から歌舞伎の名が生まれたと言われています。女性が男装して派手な格好をしたかぶき者になり、茶屋女と戯れて掛け合い、やがて踊るという芝居を見せたのです。四条河原には、江戸時代前期になると、操り人形、蜘蛛舞などの芸能や見世物の小屋ができるようになります。1608年には、遊女たちによる女歌舞伎が四条河原で行なわれていますがやがて風紀を乱すという理由で、幕府により禁止されます。次に若衆歌舞伎が登場します。ところが、役者をめぐるトラブルが多発した為またも幕府から禁止されてしまいました。 そこで若衆の色気がなければ、ということで前髪を剃り落とした成人の髪型で舞台にあがる野郎歌舞伎の登場となりました。これから現代の歌舞伎の原型である野郎歌舞伎が始まり風俗営業に近い存在でしかなかった歌舞伎が、男の役者のみによる純粋演劇としての道を歩みます。

June 9, 2005

コメント(0)

-

雨止み地蔵から目疾み地蔵 仲源寺

南座を東に歩いて行くと、めやみ地蔵尊と彫られた石柱がたっております。いかにも町の中の庶民信仰を思わせるお寺です。目疾み地蔵といい、眼病の地蔵さんとして知られてきました。かつてこの寺は鴨川よりの北側にあり、雨止み地蔵と呼ばれていました。京の町が大雨に見舞われ、鴨川が氾濫しそうになり、この寺の地蔵菩薩に雨止みを祈ったところ洪水の難からのがれられたことから、この地蔵を雨止み地蔵と呼ぶようになりました。平安後期の白河法皇は絶大な権力をもっていましたが、それでも三つの意にならないものがあるといいました。賽の目と山法師(延暦寺の僧兵)、そして鴨の水です。三不如意です。鴨川がたびたび氾濫を起こし大変な被害が出たのがうかがわれます。秀吉の命によりこの地に移され、雨止み(あめやみ)から あ がとれて目疾み(めやみ)となり、流行眼が流行したときには、多くの人々が祈願におとずれたそうです。本堂の右手には千手観音像が収められており、それは平安時代中期のもので貴重な重要文化財です。

June 8, 2005

コメント(2)

-

京の安産・子授かりの社寺 その3 染殿院

そめどのさんと呼ばれ、親しまれている安産祈願のお地蔵さんです。四条通の新京極より少し西に林万昌堂と言う昔からある甘栗屋さん(店は綺麗になっています)の店内からはいれます。新京極からでもはいれます。京の安産・子授かりの社寺のなかで一番坪単価高いとこではないでしょうか。御利益も大変なものだと思います。染殿地蔵の地蔵堂はたびたびの火災みまわれ、いまの堂は維新前のどんどん焼けで焼失したとき、仮堂を建てたのがそのまま残っています。文徳天皇の后であった藤原明子(あきらけいこ)は天皇より寵愛を受けていましたが、皇子が授からない悩みがありました。この地蔵堂に参り、17日の願をかけたところ、満願の日にご懐妊され、後の清和天皇を授かったと言われています。藤原明子が染殿皇后と呼ばれたのにあやかって、染殿地蔵尊と称され、そめどのさんといわれるようになりました。藤原明子の父は藤原良房で妹の順子を仁明天皇に入内させ、842年の承和の変のあと、順子の生んだ道康親王(後の文徳天皇)を皇太子にし、次いで娘の明子をこの文徳天皇に入内させ生まれた惟仁親王(後の清和天皇)を皇太子にします。そして857年に太政大臣に任じられます。皇室の血を引かない者が太政大臣に任じられたのは初めてのことです。866年に応天門炎上事件を利用して、判 善男(とものよしお)を失脚させ、名実ともに藤原氏の地位を確立しました。

June 7, 2005

コメント(2)

-

九重塔があった法勝寺

岡崎を歩いてきました。法勝寺九重塔の跡は動物園の中にありますが今日は休園のため残念ながら、見られませんでした。あの時代に東寺の五重塔よりも高い塔が有ったなんて信じられません。平安時代後期にはこの地域は白河とよばれ、大伽藍が建ち並ぶ場所でありました。白河天皇が1075年(承保2)に法勝寺の建築に着手され、ここを院御所として政治の中心としました。その繁栄ぶりは京・白河と並び称されるほどでありました。白河天皇が法勝寺を建てられ、その後、鳥羽天皇の最勝寺、堀河天皇の尊勝寺、鳥羽天皇の中宮待賢門院の円勝寺、崇徳天皇の成勝寺、近衛天皇の延勝寺、というように、八十年足らずの間に天皇や皇后の直接の祈願による寺院が次々と建てられました。 これらの六つの寺院は、すべて寺名に勝の字が付けられたので、総称して六勝寺と呼んでいます。白河法皇の権力を象徴するようなこの塔は、高さ82m、八角の大塔であったと言われています。東寺の五重塔が55mですので大きささが想像できます。しかし中州に建てられたので、湿気のために柱が腐食してたびたび修復されましたが、太郎焼亡と次郎焼亡という二つの大火、台風、京都東北部の大地震、平家の滅亡、源頼朝の台頭など時代の変動のなかで崩壊していきました。

June 6, 2005

コメント(0)

-

平安京の守護のシンボル羅城門とミスターギョーザ

石碑があるのは九条通新千本を少し東に入ったところです。羅城門は、メインストリートの朱雀大路の南端にあり、平安京への入り口です。門上には兜抜昆沙門天が安置され、平安京を守護するシンボルでありました。二層構造の瓦ぶきで、正面約32m、奥行約8m。内側、外側に五段の石段があ、その外側に石橋がありました。1107年(嘉承3)山陰地方に源義親を討伐した平正盛は都の人たちに盛大な歓迎をうけて、この門から帰還しています。平安京の正面玄関であり、そして凱旋門としてその役割を果たしていましたが、平安後期には右京の衰退、社会の乱れとともに荒廃し、盗賊のすみかになりました。雄大な羅城門でありましたが、、816年(弘仁7)には倒壊、その後まもなく再建されましたが、、978年(天元元年)の台風で倒れてからは再建されませんでした。国宝の兜抜昆沙門天像は東寺に移され、今でも保存されています。実際の場所は、定かではありませんが、公園の南側の九条通の中央付近であると言われています。じつは今日ここに来たのは夕飯の調達のためです。歩いて1,2分ぐらいの所にミスターギョーザという中華料理屋さんがあります。人の味覚はそれぞれですが、私は大変気に入っています。大きめ餃子で1人前、6個220円です。味は少しこってり、具はたっぷり、たれは少し酢っぱいめで、ご飯によく合います。にんにくはきいているのですが、翌日にはそれほど臭いません。今夜はこれとビールで交流戦でも見ますか。

June 5, 2005

コメント(0)

-

京の六月の和菓子 水無月

今日のお題は食べたくなったので水無月にします。旧暦の6月1日は氷の節句といわれ、室町時代には幕府や宮中で年中行事とされていました。この日になると、氷室(ひむろ)の氷を取り寄せ、氷を口にして暑気を払いました。現在の京都市北区西賀茂の氷室は、冬に張った氷を貯蔵する氷室のあったことに由来します。氷を薄く削った上に、甘葛の樹液から作った甘味料をかけ食されたそうです。みぞれのようなものであります。一般庶民の口には入るようなものではありませんでした。諸説ありますが、宮中の貴族にならって氷をかたどった菓子が作られるようになりました。それが水無月です。水無月の三角形は氷室の氷を表したもので、外郎生地の上の小豆は邪気払いの意味を表しています。6月30日は水無月を食べる日と言われています。1年のちょうど折り返しにあたるこの日に、この半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事の夏越祓(なごしのはらえ)が行われ、夏越祓に用いられるのが、6月の和菓子の代表ともいうべき水無月です。少し早いですが、水無月を食します。

June 4, 2005

コメント(4)

-

平安京の官寺 東寺と西寺

794年(延暦13)、都が平安京へと遷都されたおり、都への入り口である羅城門の両脇に東寺と西寺の二つの寺が置かれることとなりました。京に置かれた官寺は、東寺、西寺のみでした。この二寺をもって国を鎮定し守護するという役割りを担っていました。東寺は平安京が造られた頃から現在まで、同じ場所あり、京都の移り変わりを見つめてきたお寺です。空海が没すると、東寺は徐々に衰退していきますが、東寺には衰えかけた寺を立て直し、また保護しようとする支援者がありました。それは平安時末期の文覚、鎌倉時代の源頼朝、そして江戸幕府でありました。文覚は空海を深く尊敬し、後白河法皇や源頼朝と強いつながりを持っていて、神護寺復興の後、東寺の再建にも尽力いたしました。また文覚は伊豆に流罪されます。その地で平家によって流されていた源頼朝と運命的な出会いをすることになります。そして後白河法皇の追善供養として源頼朝もまたその東寺再建に寄与しました。大きな支援なかった西寺は、平安時代には官寺として隆盛を誇っていたのに、現在は跡地のみになっています。

June 3, 2005

コメント(4)

-

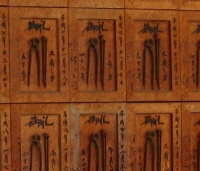

お酒の神様 松尾大社

石段をのぼり境内に入ると左手に写真のように多数の酒樽が整然と並んでいて、圧倒されます。これだけ有れば一生かかっても飲みきれません。室町時代ごろからお酒の神様として信仰を集め、境内奥の延命長寿の名水「亀井の水」は、醸造時に加えるとお酒が腐らないと伝えられています。松尾大社は701年(大宝元年)に文武天皇の勅命により京都の西を支配していた秦氏によって建てられた京都最古の神社です。大山咋神(おおやまくいのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと)が祀られています。大山咋神は山を支配される神、中津島姫命は海上守護の神といわれています。また大山咋神は弓矢の神・戦の神であったことから、平安時代、下鴨・上賀茂両神社とともに皇城守護の神として崇拝されていました。境内には矢を射って占う、おみくじなるものがありました。参拝者の方がやってられましたが、おもちゃのような矢だったので、ほほえましく見ておりました。

June 2, 2005

コメント(2)

-

京の安産・子授けの社寺 その2 梅宮大社

西院から四条通りを西に走り梅津段町から二つ目の信号を右折して突き当たりにあります。三つ目の信号を右折しても行けると思います。江戸時代の京で安産祈願と言えば右京区梅津にある梅宮大社が一番人気があったと言われています。またげ石が有名です。檀林皇后がまたがれたところ、速やかに皇子を授かり、砂の上に後の仁明天皇を産み落としたそうです。それで梅宮大社の境内の砂を腹帯にはさんだようです。梅宮大社は酒解神、大若子神、小若子神、酒解子神の四神が祀られています。酒解子神(木花開耶姫命)は大若子神と一夜の契りで小若子神をお生みになり、そこで喜ばれて狭名田の稲をとって天甜酒を造りこれを飲まれたそうです。この神話から安産と造酒の神とされています。安産の神様とは聞いていましたが、お酒の神様とは知らなかったです。門の上に酒樽が並んでいたので不思議でしたが、それでわかりました。

June 1, 2005

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1