2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年11月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

京の和菓子 焼きぐり 笹屋春信

風邪気味のため甘いものを何点か所望いたしました。甘いものはよくはいります。笹屋春信さんは西京区の千代原口の近くにあります。ここはよもぎ餅が美味しいのですが、文句は言っておれません(笑)外はご覧のように栗のかたちに、こんがり焼いてあります。中は白餡で栗が入って程好い甘さです。すべて頂きました(笑)

November 26, 2005

コメント(12)

-

京の紅葉 大徳寺塔頭 高桐院 その2

袈裟形のおり蹲踞(つくばい)加藤清正が朝鮮王城羅生門の礎石を持ち帰り細川三斎に贈られたものです。細川三斎はこれを愛用し、参勤交代のときにも持ち歩いたそうです。

November 24, 2005

コメント(8)

-

京の紅葉 大徳寺塔頭 高桐院

苔庭が紅葉で覆われているのを想像して行きましたが、それには少し早すぎたようです。高桐院の簡単な説明はこちらをご覧下さいしかし西庭の紅葉は綺麗に色付いています。

November 23, 2005

コメント(6)

-

京の和菓子 もみぢ狩 千本玉寿軒

京都もいよいよ紅葉の季節になりました。デパートで可愛い紅葉のお菓子が有りましたのでご紹介します。千本今出川を少し上った所にある千本玉寿軒さんのもみぢ狩です。小さな栗が入った白餡を包んだ押し菓子で、玉露や濃い目のお茶で頂くと美味しいです。千本玉寿軒さんの西陣織の美しさをあらわしてつくられた西陣風味は有名ですが、まだ頂いたことがありません(笑)次の機会にまたご紹介します。

November 22, 2005

コメント(6)

-

京の紅葉 光悦寺 その2

本日は紅葉を中心にご覧下さい。

November 21, 2005

コメント(10)

-

京の紅葉 光悦寺 紅葉の光悦垣

今朝の光悦寺です。朝から綺麗なものを見せてもらいました。9時に着きましたが、もうかなりの人。今日は紅葉の光悦垣をご覧下さい。大虚庵

November 20, 2005

コメント(10)

-

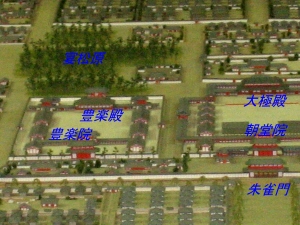

平安京を歩く 朝堂院 大極殿

千本通丸太町の交差点近くにあります。朝堂院の正殿の大極殿がこの付近にありました。朝堂院は朝廷の儀式が行われる中心の場所で周囲を回廊でかこまれて、南は応天門、北に昭慶門がありました。また中に十二の建物が東西対称にならんでおりました。北中央に大極殿があり毎年の朝賀、斎会など大切な儀式が行われました。795年(延暦14)ごろ完成しましたが、876年(貞観18)、1058年(天喜6)に火災で焼失し、そのつど再建されますが、1177(安元3)に焼失してからは再建されていません。大極殿遺址平安神宮は朝堂院を復元したもので、拝殿は大極殿を模したそうです。

November 17, 2005

コメント(2)

-

平安京を歩く 大内裏 豊楽殿

中京区聚楽廻西町にあります。平安宮(大内裏)の中の朝堂院の西側に豊楽院が設けられ、豊楽殿は元日節会、新嘗祭、大嘗祭節会などの国家的饗宴が行われました。東西は約39m南北は16mで屋根には、緑釉瓦が葺かれていました。豊楽殿の鴟尾 しび(大棟両側の飾物)鳳凰が羽根を大きく広げた鴟尾です。高さは1.5mで豊楽殿の大きさが分かりますね。鴟尾は仏教とともに伝わってきた棟飾です。後に鯱や鬼瓦に変わっていきます。

November 16, 2005

コメント(6)

-

京の和菓子 麩まんじゅう 麩嘉

錦を歩いていると、好物を見つけましたので買ってきました。でも麩まんじゅうは久しぶり。しっとりとぬれた笹の葉でくるんであります。つるっとした感覚とやわらかいけれど、こしのある歯ごたえ。たまりません。青海苔をまぜた生麩で美山の小豆のこし餡を包んでいます。食べた後、磯の香が口にのこります。もう一つ頂きます(笑)こんなもんじゃ どんなもんじゃ?いつも人が並んでますが・・・

November 15, 2005

コメント(6)

-

平安京を歩く

羅城門から北を見た平安京京都アスニーで平安京復元模型を見てきました。とても詳細に再現してありタイムスリップした気分です。平安京址を歩いてみたいと思います。平安京は794年(延暦13)遷都されますが、京都盆地の北部に造られました。 四神を意識して造営されています。四神とは北に玄武、南=朱雀、東に蒼龍、西に白虎です。これは玄武は船岡山、朱雀は巨椋池、蒼龍は鴨川、白虎は桂川にあてはまります。大きさは南北に約5.2km、東西に約4.5kmです。中央北部に大内裏がおかれ、大内裏の朱雀門から南端の羅城門まで朱雀大路がのびます。朱雀大路は平安京のメインストリートで幅が約85mあったそうです。東西では二条大路が一番広く約51mです。平安京の道路は30mくらいの大路と12mくらいの少路で規則的に配置されていました。朱雀大路より東が左京で西が右京です。また左京と右京は条と呼ばれる九つの区域に分けられ、条は四つの坊に分けられます。そして坊は十六の町へと分けられます。1200年前の話ですが信じられません。(笑)次回は大内裏から歩きたいと思います。

November 14, 2005

コメント(6)

-

百万遍 百万遍知恩寺

東大路通と今出川通の交差点辺りを百万遍といいます。法然上人は加茂宮司の懇請により加茂の河原屋で念仏仏法を広め、それが知恩寺の始まりです。加茂社の神宮寺として建立され、創設期は加茂河原屋、加茂の釈迦堂などと称しました。もとは相国寺の北あたりにあり1382年(永徳2)相国寺の造営にあたり一条小川あたりに移されます。その後応仁の乱、天文法華の乱などで焼失しますが、1662年(寛文2)にこの地に移りました。第8世善阿上人の時、都に疫病が流行し、上人は勅命により参内し、七日間籠り百万遍念仏を唱えたところ疫病が止みました。後醍醐天皇より百万遍の寺号を賜りました。釈迦堂釈迦牟尼如来像釈迦像を安置した釈迦堂は当初は京都三大釈迦堂の一つ今出川釈迦堂として信仰を集めました。知恩寺が神宮寺と呼ばれていた頃からの本尊です。御影堂

November 12, 2005

コメント(6)

-

忘れ傘の知恩院さん

円山公園の北にあります。紅葉の色付き具合をみに知恩院に行ってきましたが、まだまだでした。(笑)知恩院は浄土宗の宗祖法然上人が念仏の教えを説いた東山の吉水の草庵に始まります。徳川家の帰依が厚く、現在の大寺院になったのは江戸時代以降のことです。三門は日本三大門のひとつで、1621年(元和7)に建られた五間三戸の二重門です。高さ34mで東大寺南大門より大きく、寺院の三門としては日本最大のものと言われています。御影堂は徳川家光によって1639年(寛永16)に建てられました。間口約45m、奥行35mの大きな堂塔で法然上人の御影を安置します。御影堂正面の右の軒裏には当時の名工左甚五郎が魔除けのために置いていったという忘れ傘がみえます。知恩院七不思議のひとつです。男坂の上から見下ろした三門

November 10, 2005

コメント(10)

-

京都の和菓子 みたらし団子 加茂みたらし茶屋

下鴨神社の近くにあります。無病息災を願って神前に捧げられたのがみたらし団子のはじまりです。後醍醐天皇が糺の森で休まれたときに、この串団子が献上され、また豊臣秀吉が北野大茶会を行ったときにも献上されたといいます。帰ってもまだ温かく頂けました。焙った香ばしさと無添加の自然な甘みが美味しいです。糺の森御手洗池の湧き出だす水玉をかたどっているそうです。たれは写真では少ないですが、たっぷりと入っていました(笑)

November 8, 2005

コメント(12)

-

糺ノ森 下鴨神社

楼門豊かな自然が残る糺ノ森の北側にあります。上賀茂神社の祭神 別雷神 の母 玉依媛命と祖父 賀茂建角身命を祀ります。別雷神の母と祖父にあたり賀茂御祖神社といわれます。玉依媛命が鴨川で禊をされているときに、上流より流れ来た丹塗の矢を持ち帰り寝所におかれたところ、懐妊し男の子が生まれたと神話に伝えられていますので、古くから縁結、子育ての神さまとして信仰されています。賀茂建角身命は神武東征を道案内した八咫烏ともいわれ、導びきの神として方除、厄除け、入学、就職の試験などの合格、交通、旅行などに信仰されています。長い参道を進み大きな鳥居をくぐると、回廊を巡らせた丹塗りの楼門が目にはいり、境内には舞殿、橋殿、細殿などが並びます。中門をくぐり奥には国宝の東西両本殿が建ちます。舞殿橋殿糺ノ森は賀茂川と高野川の合流点付近の静かな森です。糺の語源には諸説あるますが、只洲からといわれています。御手洗川と泉川(瀬見の小川)が静かに流れます。石川やせみの小河の清ければ 月も流れを尋ねてぞすむ (鴨長明)方丈記の鴨長明は下鳴神社の神官の家に生まれています。媛小松ちはやぶる 鴨の社のひめこ松 よろずよふとも 色はかわらじ (藤原敏行)

November 7, 2005

コメント(8)

-

京都御所 安政御造営150年記念 一般公開 その2

公開では二つの素敵なお庭を拝見することが出来ました。御池庭池を中心にした回遊式庭園です。前に船着きの飛石を置いて、右手に欅橋が架かっていています。優雅に舟遊びもいいでしょうね。(笑)御内庭小川を通し土橋や石橋を渡した趣のあるお庭です。

November 5, 2005

コメント(8)

-

京都御所 安政御造営150年記念 一般公開

京都御所は1331年にこの地に定まり、1869年まで皇居とされました。火災により大半が焼失しますが、1855年(安政2)に再建され、150年をむかえます。諸大夫の間虎の間諸大夫の間正式に参内した者控えの間。身分の高い順雲に虎の間(岸岱筆)、鶴の間(狩野永岳筆)、桜の間(原在照筆)などがあります。新御車寄1915年(大正4年)の大正天皇の即位礼に際し、建てられたもので、大正以後の天皇皇后両陛下の玄関です。紫宸殿即位礼などの重要な儀式を執り行う最も格式の高い正殿です。大正天皇・昭和天皇の即位礼もここで行われました。清涼殿天皇が日常の生活の場として使用されました。

November 4, 2005

コメント(4)

-

吉田神楽岡 吉田神社

京都大学の東にあります。むかし八百万の神が集まって神楽を奏したという吉田神楽岡に鎮座します。859年(貞観元年)中納言藤原山陰が奈良の春日の四神を勧請し、平安京の鎮守神として創建したのがはじまりです。応仁の乱のころ、すたれますが、吉田兼倶が吉田神道(唯一神道)を創設し復興します。2月2,3,4日の節分祭は盛大に行われます。このときに奉納される追儺式は鬼やらいと呼ばれ有名です。徒然草の吉田兼好はこの社家の出身です。今宮社

November 3, 2005

コメント(2)

-

明治の京都 八坂神社

先日整理をしていて明治時代の資料が出てきましたので、ご紹介します。明治30年頃でしょうか。まだ町並みは江戸時代の雰囲気が残っているようです。八坂神社の狛犬には尖った竹でさくがしてあり、石段下には人力車が止まり客待ちをしています。石段の幅はかなり狭いですが、西楼門の形はほとんど変わっていません。八坂神社西楼門から見る四条通は当然舗装はされておらず、二階建ての店がきれいに並んでいました。そして左手には弥栄校の望楼だけが高く目立ちます。この頃には電柱も立っていました。京都では明治4年に人力車が初めて開業され、そして電柱は京阪神間に電信が開通して市内に見られるようになりました。のちに京都電灯会社が明治21年に創立されましたが、当初は先斗町や四条・五条通の灯火用でありました。京都での電灯の普及は明治25年の琵琶湖疏水利用の水力電気の供給後となります。110年ほどでよく進歩したものです(笑)

November 1, 2005

コメント(6)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 周防國・長門國一ノ宮巡りday2(元乃…

- (2025-11-19 14:06:58)

-

-

-

- 国内旅行について

- 子連れ旅行のストレスを減らすアイテ…

- (2025-11-20 15:00:12)

-

-

-

- タイ

- 2025タイ紀行 ①置かれた場所でかが…

- (2025-09-13 10:00:11)

-