全3340件 (3340件中 1-50件目)

-

墓参&大学同期の丸郎女さんご逝去

昨日(2月7日)は月例の墓参でありました。 と言っても、毎年、年末近くに墓参をする関係で、明けての新年1月については墓参を割愛しているので、2月がその年の最初の墓参になります。 墓地へと至る坂道を上り始めた民家の庭先にあるのがロウバイの木。(坂の上り口近くのロウバイ)(同上) 気温が低い所為か、自分の鼻が詰まっているのか、ロウバイの花の香りが殆ど感じられない。 目でそれを楽しみつつ、坂を上って行く。 そして、恒例の門前の言葉。(門前の言葉)これから が これまで を 決める ― 藤代總麿 過去の事実そのものは変えられないが、今後どう生きるかで過去の事実の持つ意味や価値は変えられるということであるのだろう。 さあ、どうするヤカモチ(笑)。 この日の墓参は昨年末近くの墓参と同様にCB(クロスバイク)が相棒であります。(マイCB) かつて墓地のシンボルツリーであったクスノキの木です。(墓地のクスノキ) このまま枯れてしまうのか、奇跡の復活再生があるのか。 墓参を済ませて、西方向を眺めると・・。(墓地から大阪市内方向の眺め) 中央やや右寄り奥に見える茶色のビルは東大阪市庁舎。 その左手前にあるのが、花園ラグビー場。 ドーム型の白い屋根の建物はプラネタリウムのあるドリーム21の建物 これらの施設のある一帯が花園中央公園です。 帰途はCBで坂道を一気に走り下るだけ。 と言っても急坂なので、ブレーキを掛けて速度を調節しつつです。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 昼食後は、生駒駅近くの病院に入院している叔母を見舞に。 担当医の先生に面談、ようやく明日9日に退院と決まったので、また付き添いで明日午後には病院に出向かなくてはなりません。 1月24日入院であったから、17日間の入院でしたが、彼女には子どもがいないので、こういう事態になると、甥であるヤカモチが息子代わりになって面倒を見るしかないという次第。 さて、話は変わりますが、先日(2月5日)の囲碁例会から帰宅して受け取った寒中見舞いの葉書のこと。 それには「母 丸〇〇子は昨年九月に他界いたしました。」とあった。 差出人は「長女 〇〇〇」とありました。 丸〇〇子というのは、ヤカモチと大学同期の友人で、当ブログでは丸〇さんとか丸〇女史とか、その旧姓から江〇女史などとして登場している人物でもあります。 先日、中学時代の級友であった女性の死去の知らせを、同じく寒中見舞いの葉書で知ったばかりなので、「丸郎女、お前もか。」と些かのショックを受けました。 彼女とは卒業後は年賀状を交換するだけの付き合いが長らく続いていましたが、2018年7月14日の阪大OB・OG九条の会で再会することとなり、その年の11月16日開催の同期会(夕々の会)に遠路東京から紅一点の参加をいただいたことなどから旧交が復活したのでありました。<参考>三人会と九条の会 2018.7.15. 夕々の会2018年秋例会 2018.11.17. その後2019年4月に友人の画家・家近健二氏が銀座で個展を開催するということがあり、それに日程を合わせてヤカモチも上京することとしたところ、同期の素老人君、楽老君と共に丸郎女さんも一緒に昼食会の場を持ってくださったのでした。 その足で家近氏の個展にもご一緒していただけたのでした。 彼女と直にお会いしたのはそれが最後ですから、もう6年近くも前のことになります。<参考>再び、家近健二展へ 2019.4.19. 在りし日の彼女のことを偲びつつ、そのご冥福をお祈り申し上げます。若き日の思ひ出ひとつはがれゆく ことでもあるか友の死思ふ (偐家持) 同期の友人の死というのは、自身の死のことにも思いが行くということで、何か特別感があるのだが、それはまた、若い頃に共有した体験のあれやこれやの思い出を、もうその友人とは直には語り合えないということでもあり、それら思い出の一部が剥がれ落ちてゆくかのような感覚がなくもないのである。

2025.02.08

コメント(4)

-

囲碁打ち初め

昨日・2月5日は今年初めての囲碁例会。 本来は先月・1月8日に今年最初の例会開催の予定であったのだが、前日だったかに村〇氏から欠席する旨のメールが入り、続いて平〇氏からも欠席させて欲しい旨の電話がヤカモチに入った。となると、福麻呂氏がご欠席ならヤカモチ一人となることから会は成立しない。 ということで、福麻呂氏に電話を入れ、「我々二人だけになるが、どうされますか?」と尋ねたところ、「じゃあ、休会にするか。」との返事。そんなことで、休会にしたのだが、当日の午後2時過ぎになって青◎氏から「今日は集まりはないんでしょうか?」というメッセージがスマホに届く。このところ欠席続きだった青◎氏はそのことをご存じなかったので、会場の方に来られていたのでした。 慌てて、折り返しの電話を入れて、青◎氏に出欠の意向を確認せず、勝手に欠席と決めつけて、連絡を入れなかったことをお詫び申し上げたのでした。 青◎氏がご出席なら、ヤカモチも当然出掛けたし、福麻呂氏も足を運ばれたに違いない。ヤカモチの思い込みで例会を流れさせてしまい、青◎氏には無駄足を踏ませてしまうこととなり、まことに申し訳なきことでありました。 まあ、そんなことで、昨日が今年最初の例会になったという次第。 出席者は村〇氏と福麻呂氏とヤカモチの3人だけ。 平〇氏からは前夜に欠席する旨の電話を頂戴していたし、青◎氏からは前記の電話で「2月は出席できない」ということをお聞きしていたので、これは想定内でありました。 さて、囲碁例会はいつもの通り銀輪散歩を兼ねて、東大阪市の自宅からスカイビルまでCB(クロスバイク)で向かいます。 この日の大阪は、予報では最高気温5℃、雪がちらつくかもということで、防寒対策も十分にして家を出る。風が冷たい。 中央大通りを西へと走るのだが、西風強く向かい風、いつもよりペダルが重いというか、速度が出ない。(大阪城公園・森ノ宮入口) 漸く大阪城公園に到着。(大阪城公園の菜の花) 左右の進入道路の中央部分に菜の花が咲いている。 小さき春の笑みといった風情。しかし、奥に進むと堀端のメタセコイアも銀杏並木もすっかり葉を落としての冬景色にて、寒風に耐えているばかりなのであります。 大阪城公園の堀端のいつもの決まった場所にテーブル・椅子を持ち込んで、屋外麻雀を楽しんでいる男たちの姿も、この日は流石に見当たらないのであります。 一気に大阪城公園を走り抜ける。 息がハァーハァーとすこし荒くなる。 天満橋を渡った先の滝川公園の藤棚下のベンチで小休止。(門前の言葉) 滝川公園の西側、道路を挟んであるお寺の門前の言葉はこれ。 いろんな 幸せが 降りつもる 一年に なります ように 囲碁例会の前にこの寺の門前に掲示された言葉を写真に撮るのが最近の習慣になっているヤカモチ。この日もパチリ。新あらたしき 年の始はじめの 初春の 今日降る雪の いや重しけ吉よ事ごと(大伴家持 巻20-4516)<新しい年の初めの正月の今日降る雪のように、ますます重なってくれ、良い事が。> 既に2月ではあるが、旧暦では節分を過ぎたばかりの新年正月ということになるから、門前の言葉はこの大伴家持の歌を連想させる。 梅田スカイビル到着は11時45分頃。 CBを駐輪場に預け、全席喫煙席の店、カフェ・ピアッツァ・ポポロで昼食。昼食を済ませて会場の部屋に行くとヤカモチの一番乗り。 絵画サークルの人たちが数人歓談して居られたので、ご挨拶。午前中の集まりが終わったばかりのよう。 その皆さんが帰られたのと入れ違いに村〇氏がやって来られたので同氏とお手合わせ。これはヤカモチの完敗。 次にやって来られた福麻呂氏とお手合わせ。半目差という僅差ながら、これもヤカモチの負けで、今年は2戦2敗の振るわない開幕スタートとなりました。 メンバーチェンジして最後は福麻呂氏vs村〇戦で、ヤカモチは観戦。 結果は、福麻呂氏が10目差の勝ち。ということで、この日は、福麻呂氏が2勝、村〇氏が1勝1敗、ヤカモチが2敗でありました。 午後3時半頃に例会を終えて、帰途に。 再び銀輪の人である。(大阪天満宮) 帰途は、南門の辺りから大阪天満宮にご挨拶でありました。 大川べりの公園に立ち寄り、ベンチで煙草休憩。(淀川三十石舩舟歌碑) 近くには淀川三十石舩舟歌碑がありました。 天満橋を渡り、大阪城公園を走り抜け、中央大通りを東へ。 午後5時過ぎの帰宅。 出かける前は、大阪城の梅林の開花状況がどんな具合か見て行くか、と考えたりもしていたのだが、寒い中を走っていると、思考は消極的な方にぶれるようで、「まあ、いいか。次回にしよう。」と立ち寄らず仕舞い。 ということで、別の場所の梅の花の写真で代用です。(梅の花)(同上) これは一昨日2月4日、石切生喜病院を受診した際に、同病院の庭に咲いていたのを撮影したもの。 以上です。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2025.02.06

コメント(4)

-

岬麻呂旅便り337・沖縄本島、寒緋桜

友人の岬麻呂さんから今年初めての旅便りが届きました。 岬麻呂氏ご夫妻の今年の初旅は、沖縄本島。 「寒緋桜のお花見が目的の夫婦旅」とのことであります。 その詳細は下掲の「旅、岬巡り報告337」やその添付写真をご覧いただければ、それに尽きるというものでありますが、それでは、ヤカモチとしてのブログ記事とは言えないだろうと、蛇足を承知で適宜の横槍文章を付すなどの編集を加えつつ、併せ別途にお送りいただいたそれぞれの写真も添えて、旅のご様子を紹介させていただきます。(↑旅、岬巡り報告337・沖縄本島、寒緋桜)※画像をクリックしていただくとフォト蔵の大きいサイズの画像が別窓で開きますので、それでお読みいただくと読み易いかと存じます。(↑添付写真1) (↑添付写真2)(↑添付写真3)(↑添付写真4)(↑添付写真5) では、以下、旅程に従い、メール送信いただいた写真をご紹介します。1月21日関西空港→那覇空港→(レンタカー)→八重瀬公園→漫湖公園→残波岬灯台→グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートホテル(3連泊) 那覇空港からレンタカーで南下、島尻郡八重瀬町にある八重瀬公園へ。(八重瀬公園の寒緋桜) 八重瀬公園の寒緋桜は咲き始めたところ。 これは「想定内」と書かれていますが、寒緋桜はソメイヨシノと違って、「標高の高い所から低い方に咲き、また北から南に向かって桜前線が進む。」とのことですから、これより北に北上すれば、より開花の進んだ寒緋桜が見られる筈。 しかし、北上した那覇市内の漫湖公園では「開花直前」であったそうで、写真はありません。南北の位置要因と標高の高低要因とが絡むので、ことはそう単純でもないようです。 国道58号を北上し、読谷村の残波岬へと向かいます。(残波岬灯台)(夕照の残波ビーチ) 宿泊のホテルは残波岬にあるようですから、これはホテルの窓から撮影されたものでしょうか。夕照の 残波の浜に 寄す波の 音しめやかに うら悲しかり (夕家持) 残波岬、残波ビーチは夕日、夕照が似合う。 これは、「残波」が「残照」という言葉を連想させ、「残照」が「夕照」や「夕日」を導くからでしょう。1月22日本部町・八重岳→今帰仁城址→海洋博公園・沖縄美ら海水族館・熱帯ドリームセンター→今帰仁城址→ワルミ大橋→屋我地島(→古宇利大橋→古宇利島)→名護市・名護城址→嘉手納町→ホテル この日は、先ず国頭郡本部町の八重岳へ。<参考>八重岳・もとぶ町観光協会(八重岳の寒緋桜1) 本部町は、沖縄本島のやや北寄りにあるので、寒緋桜は丁度見頃です。 個別には、満開直前もあれば、咲き始めたばかりというのもあったようですから、これはクローンであるソメイヨシノとは違って個体の遺伝子がそれぞれに異なっていることから来る個体差というもので、ソメイヨシノのような明確な桜前線は成立しえないということなんでしょう。(同上2) 八重岳は、沖縄本島では2番目に標高の高い山とのこと。 と言っても、453.4mですが、車で山頂付近まで行け、展望台からの眺望が素晴らしいこと、頂上までの約4kmの上り道には7000本以上の桜並木が続くということで、観光客には人気の場所らしいです。(同上3) まあ、何にしても寒緋桜のお花見という旅の目的は達成です。 八重岳から美ら海水族館、熱帯ドリームセンターへ。<参考>美ら海水族館・もとぶ町観光協会 熱帯ドリームセンター・海洋博公園(ジンベイザメの食事風景・美ら海水族館) 美ら海水族館は外国人観光客で大混雑だったようですが、熱帯ドリームセンターは、団体客の姿はなく、ゆっくりと落ち着いた気分で見学できたようです。(バンダ<着生ラン>・熱帯ドリームセンター) 着生ランですか。 ヤドリギのように寄生しているのではなく、単にくっついて生きているに過ぎないということは、くっついた相手から養分を奪い取っている訳ではないということであります。 まあ、こんな風にくっついて自分を華やかに飾ってくれるなら、くっつかれた樹の方も悪い気はしない筈。相互に自立した平和的共存関係であります。(遠見台・熱帯ドリームセンター) 遠見台は、何やらバベルの塔を思わせるデザインですが、この程度の高さなら、神様も人間の言葉が互いに通じ合わないようにする必要もなかったことでしょう。(ムラサキシキブ・熱帯ドリームセンター) スイレンにもムラサキシキブという名のものがありましたか。 ヤカモチも初見、初耳です。めぐりあひて みしや睡蓮 名を問へば これ初耳の 紫式部 (紫家持)(本歌)めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな (紫式部 小倉百人一首57、新古今集1497)(注)但し、新古今集では第5句が「夜はの月かげ」である。廻り逢ひて見しやそれともわかぬ間に雲隠れにし夜はの月かげ その詞書には「早くより童ともだちにて侍りける人の、年頃経て行き逢ひたる、ほのかにて、七月十日の頃、月にきほひて歸り侍りければ」とある。 そして、今帰仁城址経由ワルミ大橋を渡って屋我地島へ。(今帰仁の桜) これは、今帰仁城址から国道505号に出る道での写真かと思いましたが、海の向こうに島が見えること、左側から日が射していること、撮影時刻が午後2時47分であることなどから、そうではなくて、ワルミ大橋に至る前の何処か別の道での撮影だろうと結論したものの、それがどの辺りのことであるかは不明です。(古宇利大橋<ワルミ大橋から撮影>) ワルミ大橋を渡って屋我地島に入り、古宇利大橋を渡って古宇利島に行かれたと思われますが、「古宇利島(外国団体客で大混雑)」という情報があるのみです(笑)。(フェリーいへや) このフェリーの写真は古宇利大橋通過中の撮影かも。 名護市街まで南下し、名護城址の寒緋桜です。(名護城址の寒緋桜) 名護から更に南下し、嘉手納基地近くを通過する頃にはすっかり日も暮れていました。(嘉手納の航空機着陸の灯り) 夜間の訓練飛行なのか、何か別の使命を帯びての飛行なのかは分かりませんが、次々に航空機が基地に着陸して行く、その灯りが3個写っています。1月23日国頭村・オクマビーチ→辺戸岬→うるま市・海中道路→知念岬→ニライカナイ橋→喜屋武岬→那覇市街経由→ホテル 旅の三日目は、国頭村のオクマビーチから、沖縄本島の北端・辺戸岬を目指します。(オクマビーチ)(辺戸岬) 沖縄本島最北端の辺戸岬から取って返して、次は最南端の喜屋武岬を目指します。 これは翌24日が天気予報では「雨」ということで、予定を繰り上げたものであります。(知念岬) 途中、眺めよし、の知念岬公園にも立ち寄り、国道331号から右手に見えるお馴染みのニライカナイ橋を写真に収め・・・南へと急ぐ。(ニライカナイ橋) はい、最南端の喜屋武岬到着です。(喜屋武岬) 沖縄本島、最北端から最南端まで一気に縦断ドライブでありました。1月24日識名園→豊崎海浜公園→那覇空港→関西空港 最終日は、予報通りの雨も早くに上がり、薄日の射すお天気に。 那覇市内の識名園と豊見城市の豊崎海浜公園を巡ります。(識名園1)<参考>識名園・那覇市公式ホームページ(同上2)(豊崎海浜公園)<参考>豊崎海浜公園・豊崎美らSUNビーチ・豊見城市役所公式ホームページ 以上、沖縄本島寒緋桜お花見ドライブの旅でありました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。<訂正注記:2025.2.2.15:41>上記、紫式部の歌「めぐりあひて・・」について、新古今集での歌番号は1457ではなく1497であったのでこれを訂正し、併せ詞書などの注記を追加記入しました。

2025.02.01

コメント(9)

-

1307歳になりました

今日はヤカモチの1307歳の誕生日。 この年齢になると本人も周囲も何年に生まれたのかが曖昧になり、プロフィール欄にも記載の通り、現在では養老元年(717年)生まれ説と養老2年(718年)生まれ説との二説が対立してしまっています。 本人は後説の養老2年説を採用して年齢計算をして居りますので、満年齢1307歳ということになります。 三日前の1月26日に開催された若草読書会の席上でバースデイケーキと花束の贈呈を受けました。 花束は自宅に持ち帰り、玄関の花瓶にこれを生けました。(祝1307歳の花)(同上2) バースデイケーキの写真は前ページの読書会記事でも紹介済みですが、立てたローソクの点灯前の写真が1点、別途にありますので、これを掲載することにします。(祝1307歳のバースデイケーキ) バースデイケーキに立てられたローソクは7本。 これは1307の末尾の7を表示しているのでしょうね。 1307本ものローソクを立てることは不可能だし、本体のケーキよりもローソクの方が高くついてしまい、本末転倒になるということで、7本ということになったのでしょう(笑)。<参考>関連過去記事〇1306歳になりました。 2024.1.29.〇ヤカモチ1305歳 2023.1.29.〇ヤカモチ1304歳 2022.1.29.〇1303歳になりました。 2021.1.29.〇1302歳になりました。 2020.1.29.〇1301歳になりました。 2019.1.29.〇1300歳になりました 2018.1.29.〇1299歳になりました・若草読書会新年会 2017.1.29.〇1298歳です 2016.1.29.〇1297歳になりました。 2015.1.30.〇1296歳になりました。 2014.1.29.〇ヤカモチ1295歳・健人会の新年会 2013.1.29.〇偐万葉・ひろろ篇(その3) 2010.1.29.

2025.01.29

コメント(14)

-

若草読書会新年会・新年、初春の万葉歌など

今日は、若草読書会の新年会の集いがありました。 新年会では、ヤカモチが万葉に関連した講話をするというのが、いつの頃よりか恒例になっている。今回も12月末までに誰か別の人が別のテーマでお話をして貰えないかと、そのお申し出を待って居りましたが、予想された通り、そのようなお申し出はなく、今回もヤカモチの講話となりました。 ということで、前回の読書会での「もみぢの万葉歌」の講話と同様に、過去のブログ記事をチェックしたところ、2012年12月28日の記事に「新年向けの万葉歌」というのがあることを発見。 これをコピーし、取り上げた万葉歌33首に現代語訳を付したり、関連の万葉歌碑の写真を挿入したり、注記を補足するなどの編集を加えて、レジメを作成することに。 そんな歌の中でヤカモチが好きな歌の一つでもあるのがこれ。石走る垂水の上のさわらび萌え出づる春になりにけるかも (志貴皇子・巻8-1418) この歌については、印象深いエピソードもあったので、志貴皇子関係の資料とブロ友の「くまんパパ」さんのブログ「うたのおけいこ 短歌の領分」の2013年11月11日の記事のコピーをレジメ付録とさせていただきました。<参考>新年向けの万葉歌 2012.12.28. くまんパパさんのブログ2013年11月11日記事。(万葉講話レジメ) 出席者は、若草ホールの亭主たる恒郎女さん、凡鬼さん、景郎女さん、利衣郎女さん、ひろみの郎女さん(「ひろみちゃん8021」さん)、めぐの郎女さん、順郎女さん、槇麻呂さん及びヤカモチの9名。但し、槇麻呂さんは午後3時前後、第2部の歌留多会の終わりかけ頃からの遅れての参加で、順郎女さんは今回が初参加でありました。 午前11時定刻の開会、正午までが万葉講話。 レジメ記載の33首全てを取り上げるのは無理なので、思いつくまま適宜にいくつかの歌について、それらにまつわるヤカモチの思い出話なども交えつつ、適当に話をさせていただきました。 正午を過ぎたので講話を打ち切り、昼食タイム。 昼食は、予め頼んで置いたお寿司屋さんのテイクアウトの握り寿司セットと恒郎女さんがご用意くださったお雑煮でした。 寿司の予約をされていなかった、凡鬼さんと景郎女さんは自前でご持参のお弁当での昼食でありました。 昼食後は第2部の百人一首の歌留多会ですが、これに先立って、ヤカモチの誕生日が3日後に控えているということで、ひろみの郎女さんがご用意くださったバースデイケーキと花束の贈呈を受けるというサプライズがありましたが、実のところ二日前だったかひろみの郎女さんと別件で電話でお話するという機会があり、その折にバースデイケーキのことをチラリと告げられていたので、「サプライズ」までは行かず、「二プライズ」位でした。<訂正注記>花束は恒郎女さんとめぐの郎女さんからの贈り物でした。(2025.1.29.23:56)(バースデイケーキ)(同上) さて、歌留多会ですが、本来の歌留多会の前に「坊主めくり」で肩慣らしをします。 これは凡鬼さんが優勝。優勝賞品とは別に、坊主めくりの部にも「偐家持賞」の賞品を用意していたので、もう1回行い、2回目はひろみの郎女さんが優勝となったので、偐家持賞を獲得されました。<訂正注記>2回目の坊主めくり優勝者は利衣郎女さんのようなので、訂正します。利衣郎女さんからのメールがあり、その文面から偐家持賞を受け取られたことが判明。ヤカモチの思い違いでありました。(2025.1.29.9:05) そして本番の歌留多会。 これは、景郎女さんが優勝。 優勝者が任意に引いた絵札と自身が取った札が一致していた場合はその人(但し、引いた札が優勝者自身が取った札であるときは、再度別の札を引き直すこととし、優勝者以外の者の取り札に合致するまでこれを続ける。)を偐家持賞当選者とするというのがルールのところ、1回目で恒郎女さんがこれに該当することとなりました。 槇麻呂さんはこの歌留多会の終盤にやって来られたので彼はこれに参加せずでありました。 その後はお菓子や珈琲、お茶などをいただきながら自由歓談。 ひと足先に退出されたひろみの郎女さんと順郎女さんを除き、我々他のメンバーは午後5時まで歓談し、若草ホールを後にしました。 まことに、楽しいひとときでありました。 恒郎女さん、お雑煮ご馳走様でした。 ひろみの郎女さん、ケーキと花束、ありがとう。 順郎女さん、初参加ありがとうございます。これからもどうぞお気軽にご参加ください。 凡鬼さん、景郎女さん、サプライズのご出席嬉しいことでした。 めぐの郎女さん、順郎女さんや利衣郎女さんの送迎、ありがとうございました。新しき 年の初めの 若草に どちとし集へば 嬉しくもあるか (読書会王) 次回は、お花見になりますが、3月30日(日)を予定しています。<参考>若草読書会関係の過去記事はコチラ。

2025.01.26

コメント(11)

-

もみぢ葉の散りのまがひに

今日届いた寒中見舞いの葉書2枚。 その1枚は、中学時代の同級生であった嶌郎女さんのご逝去を知らせるものでありました。 彼女は、中学卒業後も連絡を取り合い、時に集まったりもしている仲間の一員であったが、彼女への年賀状に対する、寒中見舞いの葉書が彼女のご主人から今日届いたのでありました。 それには「妻〇〇は昨年十一月に永眠いたしました」と書かれてあり、驚いたという次第。 彼女とは、2019年5月12日中学時代の恩師井〇先生の17回忌の折にお会いしたのが最後でありましたから、もう5年8ヶ月も前のことになる。 彼女はヤカモチと中学3年間ずっと井〇学級で一緒であった唯一の人でもありました。 今更ですが、彼女のご冥福をお祈り申し上げます。妻逝きしは 去年(こぞ)霜月の ことなりと 寒中見舞ひに 書かれてありき悲しかも 妹やはいづち もみぢ葉の 散りのまがひに かくれにけるか(もみぢ葉の・・) ミニクラス会と称しての集まりで、佐保川畔や大宇陀かぎろひの丘などを一緒に歩いたことも懐かしく思い出されます。思ほえば 面影立ちて 悲しかり 春の佐保川 秋の大宇陀ありし日の こと思ほえば 水仙の 花もかなしけ 心ぞ痛き(水仙の・・) 在りし日の彼女を偲びつつ・・合掌。<参考>中学同期関連記事はコチラ。

2025.01.20

コメント(6)

-

芭蕉碑再訪

昨年の大晦日にちょっとした買い物で外出したついでの銀輪散歩で、花園中央公園、花園ラグビー場に立ち寄った際、ラグビー場の西側の共同墓地に芭蕉碑のあったことを思い出したので、久しぶりに訪ねてみた。(芭蕉碑)(同上・副碑) この碑の存在に気付いたのは7年3ヶ月余前のこと。 この日たまたまこの碑のことを思い出したものの、かなり曖昧な記憶となってしまっていて、どんな碑であったかが思い出せない。そんなことから、近くに来ていることでもあり、覗いてみるかという気になったという次第。記憶の中のイメージと少し異なる気がして、帰宅後、7年前にブログ記事にアップした写真と比べてみたが、特段の違いはありませんでした。 何だか小奇麗になっているというのが再訪問の時の印象であったので、過去の写真と比べてみる気になったのだが、これは記憶の中のイメージがより見すぼらしいものへと経年劣化していたことが原因だったようで、実在の芭蕉碑自体の問題ではなかったのでした。 ラグビー場の方は、この日は丁度、第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会が開催されているさ中であったので、人、人、人で混み合っていました。(第104回全国高校ラグビーフットボール大会トーナメント表)<参考>思わぬ場所に芭蕉の碑 2017.9.25. 芭蕉墓など銀輪散歩 2017.9.28.

2025.01.13

コメント(5)

-

2025邂逅展

今年も、昨日(1/10)邂逅展に行って来ました。 このところはこれが毎年初恒例の行動になっている。 毎年年末近くになると、友人の画家・家近健二氏からご案内の葉書を頂戴するからである。 自宅をトレンクル(軽量小型折りたたみ自転車)で出発。近鉄奈良線瓢箪山駅でトレンクルを輪行バッグに収納し、電車で奈良駅まで。 奈良、駅前の喫茶店シャンブルで昼食を済ませてから、会場の「アートスペース上三条」へトレンクルを走らせる。 やすらぎの道に出て、これを左折、南へ。 東西に走る三条通りと交差する地点が上三条町交差点。 この交差点の南東角にあるのが覚王山フルーツ大福弁才天JR奈良三条店。 手土産にとフルーツ大福を買い求める。 これもこのところのお決まりの行動。 因みに、フルーツ大福は、古都華(いちご)、いちご、温州みかん、柿、シャインマスカット、不知火(みかん)、パイン、マンゴー、キウイ、マスクメロンの10種類が売られて居り、この10種類各1個を買い求めたという次第。(アートスペース上三条) はい、会場に到着です。 やすらぎの道を上三条町交差点から南に下って、一つ目の路地を左に入った処にあるのが、アートスペース上三条(下図参照)です。(アートスペース上三条位置図) 路地の入口には「←アートスペース上三条」と書かれた看板が設置されているが、目的もなくぶらり入って行くような気にはならない路地であり、通りがかりにちょっと立ち寄るというようなことは期待できない立地かと思うが、1階が喫茶店になっているので、お近くにお越しの際には、どうぞお立ち寄りください。 さて、邂逅展は今回で、8回目になるらしい。 20人の作家による共同開催個展である。(邂逅展出展作家) 1階は喫茶店で、展示スペースは2階。(2階受付前の絵画)(同上) ドア越しに喫茶店の店内を覗いてみたが、家近さんの姿はなし。 2階へと階段を上る。 先ず、目に飛び込んで来たのは上の絵。 アオイヒカリ・神谷順子とあるが、上掲の出展作家の中には無いお名前。 受付で記帳を済ませて会場に入る。 家近さんの姿は2階にもなし。(展示風景・家近健二コーナー) 先ずは家近さんの絵。 いつもながら、赤が印象的。(同上)(同上)(展示風景・近藤美代子&森澤麗子&谷口勇コーナー)(展示風景・森澤麗子コーナー)(展示風景・近藤美代子コーナー)(展示風景・谷口勇コーナー)(展示風景・木村静コーナー)(展示風景・後藤祐介コーナー)(展示風景・中浦眞一コーナー)(展示風景・北口久人コーナー)(展示風景・松枝道政コーナー)(展示風景・竹籔和コーナー)(展示風景・三澤俊文コーナー)(展示風景・出村幸代コーナー)(展示風景・坂田豊コーナー)(展示風景・近藤美代子コーナー2)(展示風景・市川和正コーナー)(展示風景・「夢原(MUGEN)」)(展示風景・高畑雅一コーナー) ひと通り拝見させていただいて、階下の喫茶店へ。 珈琲休憩です。(喫茶店店内、入口ドア脇の壁のトンボのオブジェ) 結局、家近氏とはお会いできなかったので、持参の手土産を店のお方に託して帰途につくこととする。 会場には「自由にお持ち帰りください」という形で、各出展作家がご自身の作品の写真を印刷して作成された案内葉書が置かれていた。これをアトランダムに貰って帰りましたのでそれらの写真を以下に紹介して置きます。<近藤美代子「羽衣の松・天人」&「羽衣の松・漁夫」(水墨画)><後藤祐介「種果一体」(空想鉛筆画)><斎藤孝「ハイビスカス」(顔料・墨)><三澤俊文「海・香る」油彩><出村幸代「唐招提寺の秋」油彩><小林和弘「田舎の山」油彩><松枝道政・抽象画(アクリル)><森澤麗子作品・草木染め・藍染><谷口勇「雲にのる」油彩><中浦眞一「観音さま」アクリル画><北口久人「空中遊泳」油彩><北籔和「NO110」鉛筆画> 喫茶店を出て、道路向かいにある率川神社南側の路地を西へとトレンクルを走らせる。 三条池跡記念碑のある三条会館南側の小さな公園で煙草休憩。 煙分補給であります(笑)。 昼食後一度も煙草を喫っていなかったのでした。 JR奈良駅から平城宮趾公園を通り抜けて西大寺駅まで走ってみるつもりでいましたが、雪がちらつき始めたので、近鉄奈良駅方向にひき返すこととする。 来た道を引き返し、率川神社の南側路地からやすらぎの道に出て、左折、北へと向かう。 上三条町交差点まで来たところで、家近氏から声を掛けられ、思わぬところで同氏と遭遇でありました。ヤカモチと入れ違いに会場に顔を出されたようです。お見掛けしたところ、同氏も既に帰宅モードのご様子。短い立ち話のみで別れることに。 近鉄奈良駅からは電車で。 生駒駅付近では雪の降り方が激しくなって、視界不良。 石切駅で下車、同駅から自宅までは再びトレンクル走行。 ということで、久々の記事更新ですが、今年2回目の記事。 そして、通算では、3333回目の記事ということで、何やらめでたい気もしないではないという次第(笑)。 <参考>家近健二展関連の過去記事はコチラ。

2025.01.11

コメント(6)

-

謹賀新年2025

謹賀新年霞たち 木の芽も春の 雪ふれば 花なき里も 花ぞちりける(紀貫之 古今和歌集巻1-9)新年がみなさまに どうぞよき年でありますように(石切神社絵馬)旧年中のご厚誼感謝申し上げますとともに本年もよろしくお願い申し上げます令和7年元旦偐万葉田舎家持歌集けん家持(瓢箪山稲荷神社絵馬)偐万葉田舎家持歌集(にせまんよう いなかやかもち かしゅう)目次それぞれの項目をクリックするとその項目の記事をまとめて見ることができます。下記目次はアメブロ版偐万葉田舎家持歌集により作成しています。銀輪万葉シリーズ大阪府篇(その1)、大阪府篇(その2)奈良県篇(その1)、奈良県篇(その2)京都府・滋賀県篇(その1)、京都府・滋賀県篇(その2)兵庫県篇、和歌山県・三重県篇、北陸篇、関東篇新潟県・長野県篇、中国四国篇、九州篇、その他篇近隣散歩近隣散歩(その1)、近隣散歩(その2)智麻呂絵画展第1回展~第100回展、第101回展~第200回展、第201回展~第217回展偐万葉シリーズひろろ篇、若草篇、ビッグジョン篇、英坊篇、オガクニ篇ふぁみキャンパー篇、閑人篇、LAVIEN篇、幸達篇ひろみ篇、あすかのそら篇、もも篇、龍の森篇、MoMo太郎篇その他(どち篇&雑詠篇)松風篇、木の花桜篇、るるら篇、真澄篇、nanasugu篇カコちゃん08篇、大和はまほろば篇、童子森の母篇半兵衛篇、くまんパパ篇、カマトポチ篇、ふらの篇ビターc篇、マダムゴージャス篇、アメキヨ篇ウーテイス篇、ローリングウェスト篇和郎女作品展絵画家近健二展関連、近江鯨麻呂絵画展、その他の絵画花花(1)、花(2)、花(3)、花(4)、花(5) 万葉短歌・俳句・詩・戯れ歌言葉遊び若草読書会岬麻呂旅便り囲碁関係囲碁関係(その1)、囲碁関係(その2)マンホール友人関係5人組ウオーク関係、健人会関係中学同期関係、夕々の会関係、ナナ万葉の会関係ペリカンの家関係、木力工房関連、その他虫、鳥、犬、猫など墓参関係その他カテゴリー自転車、能・狂言、ブログの歩み、未分類 当ブログの昨年の年間アクセス数は289711件でありました。 ご訪問下さった皆さまに心よりお礼申し上げます。 一昨年は年間アクセス数が50万台から30万台へと激減しましたが、 昨年は更に減少し30万台を割り込むに至りました。<参考>過去10年間の年間アクセス数(括弧内は年末時点のアクセス累計総数) 2015年 250713件( 568890) 2016年 501049件(1069939) 2017年 383827件(1453766) 2018年 455523件(1909289) 2019年 553926件(2463215) 2020年 586955件(3050170) 2021年 562272件(3612442) 2022年 562320件(4174762) 2023年 312762件(4487524) 2024年 289711件(4777235)

2025.01.01

コメント(6)

-

2024年お世話になりました

大晦日いよよ明日から新年ですねゆく年の をしくもある哉 ますかがみ 見る影さへに くれぬとおもへば(紀貫之 古今和歌集巻6-342) (夕照)この1年 偐万葉田舎家持歌集に遊びにお越しくださいました皆さまどうも有難うございましたこの1年のご愛顧を心より感謝申し上げます来たる2025年 新年が皆さまにとってよき年でありますようお祈り申し上げますけん家持(偐家持)(大阪城)この1年、当ブログにコメントをいただきましたお方は下記の通りであります。MoM太郎009氏、岬麻呂氏、ひろみちゃん8021氏、ビッグジョン7777氏、龍の森氏、lavien10氏、小万知氏、めぐの郎女氏、今日郎女氏、オガクニマン氏、偐山頭火氏、かほりの郎女氏、七詩氏、ひろろ氏、英坊3氏、男なら思い当たる節があるかも氏(コメント件数順) それぞれのコメント、まことにありがたく、楽しく拝見させていただきました。茲にあらためまして厚くお礼申し上げますとともに、明年も変らぬご好誼のほど、よろしくお願い申し上げます。 今年1年間の掲載記事件数は104件、 日記記入率は28.42%(過去最低) でありました。<参考>過去10年間の記事件数の推移2015年 210件2016年 178件2017年 183件2018年 183件2019年 184件2020年 185件2021年 150件2022年 136件2023年 131件2024年 104件 今年のカテゴリ別の記事件数は次の通りです。 囲碁 19件(21) 花 16件(13) 岬麻呂旅便り 13件(21) 銀輪万葉 12件(21) 友人ほか 10件 ( 7) 若草読書会 8件 ( 7) 虫 4件 ( 3) 近隣散歩 3件(10) 和郎女作品展 3件 ( 1) 絵画 3件 ( 4) ブログの歩み 3件 ( 5) 自転車 2件 ( -) 偐万葉 1件 ( 6) 万葉 1件 ( 1) 言葉遊び 1件 ( 4) 未分類 5件 ( 7)※( )内は昨年の件数たつ年の 腹たつことも 今日のみに みのあるみ年と 春をや待たむ (辰巳持)今年の作歌数は激減、上記の干支歌1首を加えても78首(昨年187首)にとどまりました。 よって、今年末現在の累計作歌数は9237首ということになります。<参考> 過去10年間の作歌数 2015年:533首(6798)2016年:530首(7328)2017年:394首(7722)2018年:352首(8074)2019年:195首(8269)2020年:280首(8549)2021年:264首(8813)2022年:159首(8972)2023年:187首(9159)2024年: 78首(9237)※( )は年末現在累計数そんなこともあってか、ブロ友氏へのコメントとして作る歌の数も減り、偐万葉シリーズ記事に関しては、今年は1件(昨年6件)のみの掲載にとどまりました。従って、このシリーズでの偐家持作歌掲載累計数は6558首(昨年比24首増)です。 年間アクセス件数については、まだ少し時間を残しているので確定しませんが、9年ぶりに30万を下回ることが確実です。今年は、記事アップやブログへのかかわりを怠け過ぎたようです。来年はもう少し頑張るように努めましょう。今年1年間のご来場の皆さまには、心より感謝申し上げ、今年最終の記事とさせていただきます。どうもありがとうございました。 どちら様もどうぞよいお正月をお迎えください。

2024.12.31

コメント(11)

-

年末の墓参

一昨日(12/28)は年末の墓参でありました。 久々にMTB(マウンテンバイク)を引っ張り出して、これで墓に向かうことに。(墓地からの眺め) 自転車での墓参は、毎回ではないが何度もしているので過去記事を調べてみたが、自転車が写っている写真は意外に少ないようです。 直近では2022年8月13日の記事に掲載されていましたが、これはMTBではなくCB(クロスバイク)の方でした。 MTBが写っている写真はと探すと2012年8月10日の記事にありました。(2012年8月10日記事掲載写真<部分>) 12年も前の写真ですが、MTBが写っています。 まあ、この日もこんな感じでMTBを駐輪しました。 背後のクスノキの大木は、まだ元気な姿です。現在は枯死した部分が広がり、枝などが打ち払われて、幹の一部を残すのみという寸詰まりの姿になり果てています。(墓地のクスノキの大木の現況<2024年7月5日記事掲載写真>) 墓参の道の途中のお寺の門前の言葉。 この日のそれはこんな言葉でした。(門前の言葉)<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 そして、昨日(12/29)は、瓢箪山稲荷神社・石切神社・枚岡神社の順にこれを巡って元日のブログ記事のための絵馬の撮影であります。 この何年間かは、元日の記事にはこの3社の絵馬の写真を毎回掲載して来ましたので、今回も、とこの3社をMTBで巡って参りました。 去年は枚岡神社の絵馬は撮影できなくて他の2社のそれのみの掲載で終わり、枚岡神社のそれは掲載できなかったのですが、今年も拝殿脇のいつもの場所に絵馬はなく、どうやら今年から干支の絵馬を掲示することを取り止めたようです。干支の絵馬を毎年奉納していた団体が何らかの事情で去年から奉納することを取り止めたか奉納できない事情に陥ったということであるのかもしれませんが、委細は不明で、何の情報も持ち合わせません。 ということで、来年も、といっても明後日のことになりますが、元日の記事に掲載の絵馬は石切神社と瓢箪山稲荷神社のそれのみの掲載となります。 で、その絵馬に記載された干支が「乙巳」。 来年は、乙巳(きのとみ)の年なんですね。 645年大化の改新。蘇我入鹿が首を刎ねられ、曽我本宗家が滅亡することとなった乙巳の変は今から1380年前。干支は60年で一巡しますから、来年で乙巳の変のあった年から23巡目の乙巳の年を迎えることになります。

2024.12.30

コメント(4)

-

岬麻呂旅便り336・石垣島、与那国島、西表島

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 同氏曰く「西表島のサガリバナ、石垣島のカエンボクとあわよくば寒緋桜のお花見が目的の一人旅」とのことですが、3泊4日の今年納めの旅でもありました。(開聞岳と池田湖・往路の機上から) 旅便りと添付写真は以下の通りです。(旅・岬巡り報告336)※上掲報告336については、画像をクリックすると大きいサイズのフォト蔵写真が別窓で開きますので、それでご覧ください。以下に掲載の写真についても同様です。(添付写真1) (同2) (同3) (同4) (同5) (同6) では、旅の日程に従い、順次写真を紹介させていただきます。12月17日関西空港→新石垣空港→ホテルミヤヒラ(3連泊) この日は、午後遅い便で関西空港を発たれ、「暗くなる直前に離島ターミナルに近いホテルミヤヒラ到着」ということで、写真は冒頭に掲載の機上からの撮影写真1枚のみでありました。12月18日新石垣空港→与那国空港→ダンヌ浜→夕日の丘→西崎→Dr.コトー診療所ロケ地→立神岩→サンニヌ台→東崎→ティンダバナ→祖納港→アヤミハルヒ館 この日は空路、与那国島への日帰り旅。(与那国島) 天候不良で条件付きの出発であったが、無事着陸。 ご昵懇にされているという与那国ホンダ社長・西條氏のお出迎えを受けられたとのこと。 上の地図でお分かりのように、与那国空港は島の北部中央に位置する。 先ず、西に進路を取り「日本最後の夕日が見える丘」へと向かいます。(日本最後の夕日が見える丘) この日は天候が悪く夕日は望めそうになく、天候が更に悪化して欠航ということも考えられるとのことで、西條氏からのアドバイスに従い、帰りの飛行機を早い便に変更されたこともあって、夕日の写真は諦められたそうですが、当初計画では下掲のような写真を撮影する心づもりをされていたのでしょう。 はい、15年も前に岬麻呂氏が目にされた日本最後の夕日であります。(2009年2月24日撮影の写真) 島内は車だと3時間もあればひと通り巡ることができるとのこと。(西崎)(西埼灯台) 日本最西端の地です。(日本最西端の地) 日本最西端の地から、とって返して島の反対側に向かう。 立神岩を経て、東崎へ。(立神岩)(東埼灯台) 東崎では、ヨナグニ馬の群れ。(ヨナグニ馬) 岬麻呂氏によると「この2頭はじゃれあっているのか、近寄っての撮影直前、右の馬が左の馬を組み敷いて馬乗りになっていました。馬の馬乗りというシャッターチャンスを逃がしました。」とのこと。 左の馬が態勢を立て直したところでシャッターだったようで、「馬の馬乗り」という珍妙な光景は記録には残らずであります。(ヨナグニサン)<参考>ヨナグニサン・Wikipedia 与那国島に生息する日本最大の蛾、ヨナグニサン。 ヨナグニサンは、八重山方言ではアヤミハビルというらしいが、上掲の標本は、島のやや東寄り中央部に位置する、ヨナグニサンの資料展示博物館、「アヤミハビル館」に展示されているものです。(祖納の街並み・ティンダバナ展望台から)<参考>祖納(与那国町)・Wikipedia(祖納港の水路)12月19日石垣港→西表島・大原港→(レンタカー)→白浜→イダの浜→船浮港→星砂の浜→由布島→大原港→石垣港 この日は西表島を巡ります。 石垣港から船で西表島の大原港へ。(石垣港・海上保安庁の巡視船)(西表島地図) 西表島の南東部に位置する大原港から、レンタカーで島の西北・白浜へと向かいます。 今回の旅の目的の一つが「西表島のサガリバナ」であります。 はい、見つけました。(サガリバナ)サガリバナ 咲きたる姿 つばらに見む 家なる妻が 待ち問はむため (西表猫持)(本歌)難波潟(なにはがた) 潮干(しほひ)のなごり つばらに見む 家なる妹(いも)が 待ち問はむため (神社忌寸老麻呂 万葉集巻6-967)(白浜・子午線モニュメント)(イダの浜<左方向>)(同上<右方向>) イダの浜から船浮港を経て北上、星砂の浜へと向かいます。(船浮港)(星砂の浜) トックリキワタも花咲かせ、由布島ではアサギマダラが蘭の花に憩い、睡蓮が欠伸をし、水牛が黙々と働き・・。(トックリキワタ)(アサギマダラ)(スイレン) 由布島には水牛車で渡れるのだそうです。(水牛車) この日の夕食は、前記の西條氏とご一緒されたそうですが、二次会での飲み直しもあったようで、いささか酩酊。ホテルにどう戻ったのか記憶にないとのこと。朋在り遠方より訪問亦楽しからずやのいいお時間を過ごされたようです(笑)。12月20日バンナ公園(カエンボク)→バンナ展望台→御神埼灯台→川平湾→玉取崎展望台→新石垣空港→関西空港 最終日は、もう一つの目的、カエンボクの花を見なくてはなりません。(竹富島)(カエンボク) はい、カエンボクもしっかり見届けました。(同上) 今回は、お天気には恵まれなかったようですが、最終日にようやく笑みを垂れてくれました。 海も空もこうでなくては・・。(石垣の海) 石垣島の美しい海です。 御神埼灯台もすっくとご機嫌なようです。(御神埼灯台) そして定番の川平湾であります。(川平湾)(同上) 今日はいい天気だ。 寒緋桜も咲いている。(寒緋桜) 真っ青な空を背景に「あわよくば」の寒緋桜のお花見も達成。 めでたし、めでたしであります。(吹通川河口)(玉取崎展望台) 以上、今年納めの「岬麻呂旅便り」でありました。 来年も岬麻呂氏がお元気に旅をお続けになられますようお祈りしつつ、この1年、旅便りにお付き合いくださった皆様に心より感謝申し上げる次第に御座候。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2024.12.28

コメント(8)

-

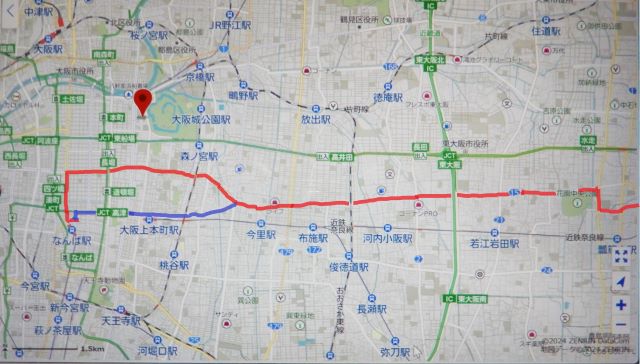

囲碁例会・銀杏並木の輝く道を

昨日(11日)は、今年最後の囲碁例会。 マイCB(クロスバイク)で会場としている部屋のある梅田スカイビルまで銀輪散歩。前回(12月4日)の例会は健人会の集まりと重なってしまい、欠席したので、ヤカモチとしては、ほぼ1ヶ月ぶりの囲碁であります。 出席者は、村〇氏、平〇氏とヤカモチの3名のみ。 最初の対局は村〇vsヤカモチ戦。 これは、10目余の差でヤカモチの勝ち。 次は、平〇氏vsヤカモチ戦。 これは、大差でヤカモチの負け。 ということで、今年の成績は、22回開催中19回の参加で24勝26敗。 残念ながら2つ負け越しで、勝率は4割8分に終わりました。 昨年に続き2年連続の負け越しとなりましたので、来年は頑張らなくてはいけません(笑)。 最後は、村〇氏vs平〇戦。ヤカモチは観戦。 これは平〇氏の勝ち。 さて、自宅から梅田スカイビルまでの往復の銀輪散歩について記述することとします。と言っても、最近は寄り道・道草なしの直行直帰ばかりですから、代わり映えのしない記事になってしまいますが・・。 このところ冬らしい寒さとなりました。しかし、銀輪散歩にはちょっと寒い位が丁度よい気温です。 花園中央公園からジグザグに西へ、北へと走り、河内中野南交差点で中央大通り(国道308号)に入り西へ。 そこから二つ目の交差点が横枕西交差点。 暑い時には水分補給などでよく休憩することがある横枕南公園がこの交差点の南側にある。 ここで信号待ちの間に撮ったのがこの写真。(キリンの居るオフィス) 住宅会社のビルのようですがキリンが居ます。 隣の木はミモザの木。春には見事な花を咲かせますが、過去記事でその写真を掲載した記憶があるので、のちほど調べてリンクを貼って置きます。<参考>囲碁例会・李、桃、ミモザ 2024.3.6. 中央大通りをひたすら西へ。 緑橋交差点まで来たところで、スマホに電話着信音。 平〇氏からのお電話でした。 前日に福麻呂氏から欠席する旨のメールが入り、平〇氏も前回は体調が良くないので欠席する旨の電話を頂戴していたので、今回はどうされますかというお電話を入れたところ、「当日の朝の体調次第で決める」という話であったので、その電話だろうと出ると、「今日は出席します」とのこと。 ひょっとすると村〇氏とヤカモチの二人だけの出席となる可能性があったが、これで3人出席となり、何とか例会の面目を保てたと喜ぶ。 大阪環状線JR森ノ宮駅の前から大阪城公園に入り、これを通り抜ける。(大阪城公園・森ノ宮入口) 噴水広場を横切り、東外堀沿いの道へと向かう手前にカエデの木が沢山植えられている広場がある。(大阪城公園・カエデの紅葉1) 暫し、紅葉をお楽しみください。(大阪城公園・同上2) そして、銀杏並木です。(大阪城公園・銀杏並木1)(大阪城公園・同上2) 銀杏並木が黄金色に輝き、思わず自転車を停めて1枚パチリ。(大阪城公園・同上3) 1枚では収まらず、パチリ、パチリと・・。(大阪城公園・同上4) 大阪城公園を通り抜け、天満橋で大川(旧淀川)を渡り、滝川公園で小休止。(滝川公園とマイCB) 滝川公園に立ち寄った際は、道路向かいのお寺の門前の言葉を写真に撮るのがお決まりの行動。この日の言葉はこれでした。(門前の言葉) 梅田スカイビル到着は11時35分。 駐輪場に自転車を預け、先ずは昼食。 全席喫煙席というカフェレストラン、CAFE PIAZZA POPOLOへ。(CAFE PIAZZA POPOLOの店内) 未だお昼休みの時間には早いようで、先客は一組の男女の姿があるのみで、ご覧のように店内はガラガラ。 パスタランチセットを注文して、タバコをプカリ、プカリしているうちにだんだんとお客さんが入って来ました。 余り混み合っているのもどうかと思うが、このようにガランとした感じも何か居心地のいいものではない。 昼食を済ませて、地上に出ると(店は地階にある。)、中庭・ワンダースクエアでは、毎年恒例のドイツ・クリスマス・マーケットが開催されていました。(梅田スカイビル・ドイツXmasマーケット) ぐるりひと回りしてから、囲碁例会の会場としている部屋に行く。 ヤカモチが一番乗り。待つこと20分位であったでしょうか。 先ず、村〇氏が来られ、少し遅れて、村〇氏とヤカモチとの対局中に平〇氏がお見えになりました。 その後のことは上述の通りです。 囲碁例会終了は午後3時20分頃。 復路では、大川端の公園、天満橋近くの、天満の子守歌の碑と像のある前のベンチに腰を下ろして小休止。桜の紅葉をしばし楽しみつつ、水分補給でありました。(大川<旧淀川>端の公園・天満橋の近く) 上の写真の右奥に写っているのが天満橋です。 ベンチの少し手前に、天満の子守歌の碑と子守の少女の像があるのですが、その写真と天満の子守歌の歌詞は下掲の参考記事に掲載していますので、興味のある方はご参照ください。<参考>囲碁連勝ストップする。 2009.12.12. 大阪城公園の銀杏並木の道を、今度は逆方向から撮影。(大阪城公園・銀杏並木<復路>) 往路の朝日に照り輝く姿とは違って、日没前の姿は何やらうら寂しき感じもあって、これはこれで眺めていたき景色であります。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.12.12

コメント(4)

-

健人会・行く歳を近江の人と惜しみける

昨日(4日)は、健人会の集まりで大津市石山まで出かけて参りました。 昔の仕事仲間の集まりであるが、元々は彦根営業所に勤務したことのある人たちの中の有志の集まりが発祥で、その後、滋賀県内在住とか滋賀県下事業所に勤務経験があるとか、何らかの形で「近江」に関係のある人たちの集まりに変化したよう。やがてそのような要件を必要としなくなったのか、どちらにも無関係のヤカモチにもお誘いがあり、いつの頃よりかこれに参加するようになったという次第。 この日は、囲碁例会の日でもあったのだが、健人会の方を優先することとしました。 11時55分JR石山駅前集合、12時15分料亭新月にて開宴というのが世話人・草麻呂氏からの案内メールの内容。 予定していた電車よりも1便か2便早い電車に乗ったので、石山駅到着は11時21分。 改札を出ると、草麻呂氏ら数人が既に到着されていて、ヤカモチもこれに合流。 その後、現地合流の鯨麻呂氏と岡〇氏を除く全員が揃ったので、料亭新月の送迎マイクロバスで石山駅を出発。 ということで、この日の出席者は、杉〇氏、只麻呂氏、鯨麻呂氏、岡〇氏、草麻呂氏、徳〇氏、今〇氏、竹〇氏、森〇氏、正〇氏、北〇氏、生〇氏、〇庭氏、平〇J氏とヤカモチの全15名。常連で会の中心メンバーでもある平〇氏は検査入院とかでご欠席でありました。検査結果が問題ないことを祈ります。 草麻呂氏のご発声で乾杯。開宴。(前菜)<参考>日本料理・新月 食レポは柄でもないので、致しませんが、前菜だけは写真に撮りましたので掲載して置きます。 そして、羹の椀が出て来て、その蓋を開けると・・。(椀の蓋の内側に紫式部) 蟹と何やらの羹でしたが、食った尻から何を食ったかを忘れてしまうという特技の持ち主のヤカモチ。記憶がありません(笑)。 もっと正確に言うと、出された料理への関心も薄く、その説明を受けてもいい加減にしか理解しないのがヤカモチ流であります。 NHK大河ドラマ「光る君へ」で、石山寺にも人気が出て、参詣客が押し寄せているとのことで、石山寺にほど近い料亭・新月もお客さんの予約が増えているのではないかと推察します。そんなことで、このような図柄のお椀を新調されたのかもしれません。 こういうお心遣いも、観光客にとっては嬉しい「おもてなし」と言えるでしょうね。 もみぢ葉も瀬田の流れも馳走なり (偐芭蕉)(瀬田川) 料亭の2階の部屋からの眺めです。 上の偐芭蕉の句は、「わが宿は蚊のちいさきを馳走也」という松尾芭蕉の句のパクリです。 料亭・新月の西方の国分山に芭蕉が4ヶ月の間滞在した幻住庵址があり、それが復元された建物が存在している。 10年ほど前に、同じくこの健人会に出席するついでにこの幻住庵に立ち寄ったことがあるのだが、元句である芭蕉句は、金沢の蕉門俳人・秋之坊が幻住庵を訪ねた折の挨拶吟で、「これといった接待もできないわが家では、蚊の小さいことがせめてものもてなしだ」という意味の句である。 勿論、料亭・新月の料理は十二分に美味しく、文句のない「おもてなし」であったのだから、偐芭蕉の方の句は「もみぢ葉も瀬田川の眺めもそれに加えてのおもてなしである」という意味である。<参考>幻住庵へ(上) 2013.9.6. 幻住庵へ(下) 2013.9.7. 各人の近況報告のスピーチとなり、それも「遊び」というテーマで話すべし、というのが司会役の草麻呂氏からのご指定。 ヤカモチとしては、自転車、万葉集、囲碁、読書会、ブログ位しか思い浮かばないところ、この幻住庵の連想から、芭蕉の句を話の切り口にすることとし、「行く春を近江の人と惜しみける」をとり上げました。 この句は、芭蕉自身でもお気に入りの句であったようで、かなりいい出来の句であると思っていたようです。ところが、大津の医者にして芭蕉の弟子でもあった江差尚白から「行く春」は「行く歳」と言い換えることもでき、「近江の人」も例えば「丹波の人」と言い換えることもできるから、どうしても「行く春」「近江の人」でなければ句が成立しないという必然性がない。従って余り出来がよくない凡庸な句であると批判されたそうな。 これを根に持ったか、頭に来たか、芭蕉さんは尚白のことをよく思わなくなったらしい。わが手許の本でも、尚白の項では「(芭蕉とは)後に離反」とあるから、この一件が原因かもしれない。尚白の批判も小賢しいと言うべきであるが、芭蕉も懐の小さい奴だという気がするエピソードではあります。しかし、人の琴線が奈辺にあるかは人それぞれであるから、それは置くこととしましょう。 このエピソードを紹介し、尚白さんが置き換え可能とした「行く歳」を頂戴することとし、「行く歳を近江の人と惜しみける」にすれば、この日の健人会の集いにピッタリ当て嵌る句ではないか、というようなことをお話しました。 ということで、この記事のブログタイトルにもこのパクリの句を採用させていただいた次第。 で、自転車遊び、囲碁遊び、万葉遊び、ブログ遊びの日々であることを話し、このパクリ句を更に万葉調のパクリ歌にしてみようと、自分の順番が回って来るまでの間に作った歌がこれ。ゆく歳を 惜しみつどはな 思ふどち みな真(ま)幸(さ)きくも あれと願ひて<行く歳を惜しみ集まりましょう、心通じ合うこの場の友人皆がつつがなくあることを願って> まあ、これも道祖王の「あらたしき年の始に思ふどちい群れてをれば嬉しくもあるか」(万葉集巻19-4284)のパクリですから、パクリ歌人偐家持の面目躍如であります(笑)。 これを犬養節で朗唱して、スピーチの締めとしました。 まあ、皆さんそれぞれに愉快なスピーチで、アチラコチラから色んな突込みが入り、その突込みにもまた他からの突込みが入るということで、さながら集団漫才といった成り行き。何とも楽しい3時間でありました。 午後3時を少し過ぎ、散会することとなりました。(料亭・新月) これは、散会後、JR石山駅まで送っていただくマイクロバスが料亭玄関先に横づけしたところを撮った写真。 次回は、来年4月9日にまたこの料亭・新月に集まることにしようと決めての散会でありました。<参考>健人会関係過去記事はコチラ。

2024.12.05

コメント(6)

-

岬麻呂旅便り335・松本、甲府、浜松

ブログの更新をサボっているうちに、友人・岬麻呂氏は早くも次のご旅行を実施されたようで、その旅便りが届きました。 今回の旅は、昔の勤務地の一つである浜松での仕事仲間のOB会が開催されることになったのに合わせて、もう一つの勤務地であった甲府の仕事仲間との会食とお見舞いをセッティングされたようで、これを目的としつつ、松本に寄り道をして安曇野の紅葉も併せ楽しんで来ようという、三泊四日の一人旅でありました。(旅・岬巡り報告335・松本、甲府、浜松)※画像をクリックすると大きいサイズのフォト蔵写真が別窓で開きますので、それでご覧ください。以下に掲載の写真も同様です。(同上・添付写真1)(同上・添付写真2)(同上・添付写真3)(同上・添付写真4)11月24日マイカーで自宅を出発→名神高速道→東名高速道→中央自動車道→安曇野・大王ワサビ園→松本城→アピコプラザホテル(泊) マイカーで自宅を発ち、名神・東名・中央自動車道経由でお立ち寄りになられたのは大王ワサビ園(大王わさび農場)。(大王ワサビ園)<参考>大王わさび農場 同・見どころ 同・歴史 (大王ワサビ園の水車と紅葉)※岬麻呂氏「安曇野の大王ワサビ園には3棟の水車小屋が並んでいます。」 大王ワサビ園(大王わさび農場)は、長野県安曇野市穂高にある農園。 大阪から440kmの距離。5時間半をかけて、到着したのは午後3時も過ぎて、日が西に傾きかける頃。光線不足で写真撮影には不適とのことでしたが、紅葉は最盛期を過ぎていたものの、未だ十分に綺麗でありました。(大王ワサビ園の水車小屋1) 安曇野というと古代氏族の「安曇氏」を連想するが、この農園の西方・2kmの位置にある穂高神社(里宮)の祭神は安曇氏の始祖とされる、綿津見命とその子である穂高見命である。 まあ、「大王」という名称から古代史に連想が及んだという次第。<参考>阿曇氏・Wikipedia 穂高神社・Wikipedia(同上2) 水車小屋と紅葉もいい風情です。(同上3) 松本城を経由して、この日宿泊の松本駅前のアピコプラザホテルへ。(松本城・南東側夕刻) はい、ホテルでの夕食では、「地酒楽しむ」とありますので、例によって例の如し、であります(笑)。11月25日松本城→アルプス公園→諏訪大社上社本宮→小渕沢→八ヶ岳高原ライン→昇仙峡→甲府市(友人宅訪問・会食)→古名屋ホテル(泊) 二日目は、早朝の松本城にご挨拶して、アルプス公園では北アルプスの峰々にもご挨拶して、諏訪湖畔の諏訪大社上社本宮に向かいます。(松本城・北西側早朝)(アルプス公園)(諏訪湖・中央自動車道サービスエリアから)(諏訪大社上社本宮)<参考>諏訪大社・Wikipedia(同上・一の御柱)※岬麻呂氏「7年に1度建て替えのため、木材を山から切り出して急斜面を引き下ろす御柱祭が有名。」 八ヶ岳高原ラインをドライブして、昇仙峡から甲府へと向かいます。(八ヶ岳高原ライン)※岬麻呂氏「小渕沢から清里まで。標高の低い小渕沢周辺の紅葉。」(八ヶ岳・東沢)※岬麻呂氏「赤い橋は高原ラインの橋で、左が小渕沢方面、右が清里方面。」(八ヶ岳山麓からの富士山)※岬麻呂氏「水蒸気が多く霞んでいます。真冬の午前中はくっきり見えるのですが。」 昇仙峡の紅葉は、ほぼ終盤です。(昇仙峡) 昇仙峡から甲府盆地へと下って行きます。(甲府盆地と富士山)(甲府の紅葉)※岬麻呂氏「昇仙峡から甲府中心部に下る道で、名称は知らなかったのですが『和田山もみじ坂』と看板表記されていました。」 甲府では昔のお仕事仲間と会食、楽しいお時間を過ごされたようです。11月26日御坂トンネル経由→河口湖・西湖・精進湖・本栖湖→下部温泉→中部縦貫道→浜松市(友人宅訪問)→OB会→アクトシティホテル浜松(泊) 三日目のこの日は、河口湖、西湖、本栖湖などを巡って、今回の旅の主目的であるOB会に出席するため浜松へと向かいます。(河口湖畔の紅葉)※岬麻呂氏「写真の奥には駐車場が多く、観光バスで大渋滞でした。」(河口湖と富士山)※岬麻呂氏「西から雲が押し寄せて来て、富士山の裾野が一部見えただけでした。すぐ全部見えなくなりました。」(本栖湖)※岬麻呂氏「正面に富士山が見えるはずでした。旧の五千円紙幣の裏面デザインと同じアングルです。」<参考>●新渡戸稲造五千円札裏面●野口英世千円札裏面 下部温泉から中部縦貫自動車道で浜松へ。(下部温泉・道の駅の紅葉)※岬麻呂氏「温泉街は写真右側すぐ近く、坂の下にあります。」 この日のホテルの部屋は37階という高層階の部屋。 小雨の中、OB会へ。ご出席者27名の中には40年ぶりというお仲間も居られたようで、旧交を温められました。(雨の浜松駅・ホテル37階の部屋の窓から) 二次会へと繰り出す頃には、台風のような暴風雨になっていたそうですが、雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、であります(笑)。11月27日引佐・龍潭寺→奥浜名湖畔周遊→名古屋湾岸道路→第二名神高速道→帰宅 最終日は井伊家菩提寺の龍潭寺に立ち寄り、奥浜名湖畔をドライブの後、帰阪の途につかれました。(遠州灘の日の出)※岬麻呂氏「左端が牧ノ原台地の先にある御前崎。中央の河口は諏訪湖を源流とする天竜川。」(朝の浜松駅)※岬麻呂氏「左が新幹線、右が在来線。」 奥浜名湖や龍潭寺はヤカモチも10年前に銀輪散歩したことがあるので、懐かしい限りです。<参考>奥浜名湖銀輪散歩(その1)(その2)(その3)(その4) (その5)(その6)(その7)(その8)(龍潭寺)※岬麻呂氏「今年の紅葉は遅れています。昨年の同時期は綺麗でした。」 今回も、美しい紅葉写真、富士山や八ヶ岳高原ラインのすがしき眺めなど楽しませていただきました。 走行距離全1184kmのロングドライブ旅、お疲れ様でした。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2024.12.02

コメント(8)

-

岬麻呂旅便り334・南東北の紅葉

友人・岬麻呂氏からの旅便りです。前回の北東北の紅葉の旅に続き、今回は宮城県、福島県、山形県の紅葉を巡る南東北一人旅であります。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。(旅・岬巡り報告334・南東北の紅葉)※画像をクリックすると大きいサイズのフォト蔵写真が別窓で開きますので、それでお読みください。(同上・添付写真1)(同上・添付写真2)(同上・添付写真3)(同上・添付写真4) 上掲の添付写真については、いくつかのその他写真も含めて、別途Eメールでそれぞれの写真を送っていただいて居りますので、以下、旅程に従いこれらをご紹介させていただきます。11月12日関西空港→仙台空港・レンタカー→秋保温泉(泊) 関西空港を午後遅めの便で発たれたのでしょうか、宿泊のホテルに直行されたのみと見え、この日の写真はありません。11月13日岳温泉→(あだたら高原)→裏磐梯五色沼→猪苗代町・土津神社→会津若松市滝沢浄水場→会津松平氏庭園(御薬園)→鶴ヶ城→東山温泉(泊) この日は、先ず福島県は二本松市、安達太良山の麓に広がる温泉郷「岳温泉」へと向かいます。(岳温泉・鏡池)<参考>岳温泉・Wikipedia 鏡池というと、東大寺大仏殿前の鏡池や大伴家持伝説が伝えられる新潟県は松之山温泉の鏡ヶ池などが思い浮かぶヤカモチであるが、各地に色んな鏡池があるのでしょうね。(裏磐梯五色沼・毘沙門沼) そして、裏磐梯は五色沼の紅葉であります。 毘沙門沼のもみじ綺麗ですね。雁がねの 声聞くなへに 裏磐梯 五色の沼は かくぞもみてる (偐家持)<雁の鳴き声を聞いたのに合わせて、裏磐梯の五色沼はこんなにも紅葉したよ。>(本歌)雁がねの 来鳴きしなへに 韓衣からころも 立田の山は もみち始そめたり(万葉集巻10-2194) <雁が来て鳴いたのと時を同じくして、(韓衣)竜田の山は黄葉したよ。> 先日の若草読書会でヤカモチは「もみぢの万葉歌」と題して講話したばかりであり、その中でも触れたことであるが、万葉人は雁の鳴く声が木の葉を色づかせると考えていたようです。(同上・柳沼1)(同上・柳沼2)<追記注:2024年11月23日> 2024年11月21日フォト蔵スタッフからのメールにより、この柳沼2の写真が「フォト蔵ピックアップ写真」の一つに選定されたということを知りました。 その旨を岬麻呂氏にメールでご報告すると、この沼は柳沼のすぐ近くにある小さな沼で、母沼という名前の沼だという、同氏からの返信メールがありました。 写真のキャプションを変更することも考えましたが、これは行わないこととし、この<追記注>の説明で済ませることとします。 フォト蔵写真の方の写真説明欄にもその旨の説明を記載するにとどめ、写真タイトルの変更は行っていません。 裏磐梯から猪苗代町へ。 土津神社に立ち寄ります。(土津神社)<参考>土津神社・Wikipedia 土津神社の参道脇の紅葉でしょうか。 こういう紅葉には、この歌が似合いかも(笑)。我背子(わがせこ)が 白たへ衣(ころも) 往き触(ふ)れば 染(にほ)ひぬべくも もみつ山かも (万葉集巻10-2192)<我が夫の白い着物が通って触れたら、染まってしまうばかりに色づいている山であることだ。> 磐梯山遠望。 もみじの赤っぽい画像が続いたので、この写真は何やらホッとする清涼感がありますな(笑)。 (磐梯山) 少し青っぽい画像で気分を一新したところで、再び紅葉であります。 会津若松市内に入り、国指定名勝会津松平氏庭園(御薬園)の紅葉を見て来ようであります。(御薬園)<参考>国指定名勝会津松平氏庭園・御薬園 此処の紅葉も見頃です。 池の水面に映る紅葉もいい風情。 大伴家持の歌で、水に映った藤の花影が水底にあるかのように見えることを詠んだ歌は、「藤波(ふぢなみ)の影なす海(うみ)の底清(きよ)み沈(しづ)く石をも玉とそ我(あ)が見る(万葉集巻19-4199)」であるが、水面に映ったもみぢ葉の影もこれに劣らないだろうと思われるから、前三句を「もみち葉の影なす池の底清み・・」と言い換えてもよいのではないか。(同上) なお、会津松平氏庭園に先立ち、滝沢浄水場を訪ねて居られますが、これはこの4月の「桜旅」の際に、車が脱輪するというアクシデントに遭遇、この折に手助け下さったお方が、此処の職員のお方であったということで、あらためて感謝の意を伝えるために立ち寄られたとのこと。まあ、こういう気遣いも岬麻呂氏のお人柄というものですな。 そして、鶴ヶ城へ。(鶴ヶ城・麟閣<茶室>)<参考>茶室麟閣・鶴ヶ城・一般財団法人会津若松観光ビューロー この日の宿は、東山温泉。 夕食には、例によって「地酒・栄川を楽しむ。」とあります。11月14日塔のへつり→大内宿→喜多方市・新宮熊野神社→米沢市・上杉神社→蔵王温泉(泊) この日は、塔のへつり、大内宿、喜多方の新宮熊野神社、米沢の上杉神社を巡って蔵王温泉に宿泊であります。(塔のへつり)<参考>塔のへつり・Wikipedia 「へつり」はさて置き、紅葉旅にしあれば、その駐車場の紅葉美しく、これで十分に目的達成であります。「へつり」へ行くまでもない(笑)。(同上・駐車場) そして、大内宿。(大内宿) 大内宿から北上に転じ、喜多方市の新宮熊野神社へ。(新宮熊野神社・長床) 山形県に入り、米沢の上杉神社です。(上杉神社) それにしても長い参道ですな。 1306歳の超々高齢者にして腰痛持ちヤカモチ、腰に応えそうな参道であります。 「はよ、切り上げて蔵王へ行こ。」と呟くヤカモチであります(笑)。 しかし、蔵王は紅葉が終わっていて、ロープウェイで紅葉を楽しもうという目論見は当て外れと相成りました。11月15日山形城址→天童公園→立石寺・芭蕉記念館→仙台空港→関西空港 旅の最終日は、山形城址、天童公園、山寺・立石寺(芭蕉記念館)などを訪問されました。(山形城址)(天童公園)(山寺・立石寺遠望) 仙台空港に立ち戻り、午後の便で帰阪。 紅葉堪能の全596kmのドライブ旅でありました。 素晴らしい紅葉の写真、ありがとうございました。

2024.11.20

コメント(12)

-

若草読書会・もみぢの万葉歌

昨日(11月17日)は、久しぶりに若草読書会の集まりがありました。 前回が7月1日の開催でありましたから、4ヶ月半ぶりの開催ということになります。 講話をしていただくお方を募りましたが、どなたも名乗り出ていただけなかったので、ヤカモチが不承不承これを引き受けることとし、万葉関連のお話をすることとさせていただきました。 この読書会の開催の案内は、以前は凡鬼さんが案内葉書によってご連絡くださっていたのですが、いつからか偐山頭火さんがこれを引き継ぎ、Eメールで連絡するという形に変わりました。その後、これもいつの頃であったか判然としませんが、偐山頭火さんが入院されたか何かがあって、ヤカモチがこれを代行するというようなことがありました。 偐山頭火さんはその後お元気になられたものの、ヤカモチの代行はそのまま継続となり、最近はヤカモチがこれを行うのが当然というような運びとなってしまって、現在に至っているのですが、ズボラのヤカモチ、前回開催の7月1日から2ヶ月以上も経過した9月12日になって、次回開催日の日程調整のメールを発信、9月30日になってようやく11月17日開催と決定したのでありました。 この日、9月30日までに、予想されたことではありましたが、どなたからも講話を引き受けるというお申し出がなく、ヤカモチの講話となったという次第。 今回は、さして日数も余りなく、万葉関連の故地を訪ねて、現地取材をして、話をするというようなことも出来かねるということで、当ブログの過去記事から何か題材のヒントを得ようとしたところ、下掲の記事が目にとまりました。<参考>もみぢの万葉歌 2013.11.25. 続・もみぢの万葉歌 2013.11.26. もみじの万葉歌を万葉集から抜き書きした記事があったのでした。(大阪城公園の銀杏・2010.12.1.記事掲載写真の再掲載) もみじなら季節的にも合致しているから好都合。それにレジメを作るのも、この記事をコピーして貼り付ければいい。残念ながらその記事では、現代語訳を付けていなかったので、これを書き加えるという作業が必要となるものの、さしたる作業ではない。 加えて下掲の過去記事もこれをコピーして参考資料として使うことができると判断しました。<参考>若かへるでのもみつまで 2020.5.7. そんなことで、レジメ作りは簡単に出来てしまいました。(レジメの一部)(同上) かくして、もみじの万葉歌を鑑賞することとし、レジメ掲載の全71首の歌からその場の思い付きで適当な歌10数首ほどについて、思いつく話をすればよかろうと考えた次第。取り上げる歌の数によって話す時間の調節も自在であるから、気が楽というもの。(もみぢ葉流る) この日の参加者は、凡鬼・景郎女ご夫妻、恒郎女さん、めぐの郎女さん、槇麻呂氏、利衣郎女さんとヤカモチの7名。 午後1時開会のところ、定刻20分前には珍しく全員が集合。12時45分から講話を開始。3時頃まで講話。(エノキ) 柿本人麻呂の泣血哀慟歌の短歌2首を始めとして、レジメ記載の71首の万葉歌の中から、適宜に目にとまった歌を取り上げて、解説することとしました。(カエデ) カエデとかへるでのことや紅葉と黄葉のことなど当ブログの過去記事でも何度か触れている事柄や「らむ」と「らし」との語の使い方の違いとか、「見まく欲りせむ」や「散らまく惜しも」などの、形式体言「アク」と結合した、万葉歌によく登場する用語法の説明など思いつくままに解説。 紅葉と黄葉については、既に下掲記事でも触れているのでご参照ください。この日の説明も概ね似たような内容であったかと。<参考>もみぢめでつつ 2019.11.22. なお、上記の「もみぢめでつつ」の記事で作家・五木寛之氏が「黄葉はクォウヨウで・・」と記されているのは、この本です。(五木寛之「百寺巡礼第四巻」・講談社文庫) 講話終了後は、茶菓子などをいただきながら珈琲&雑談タイム。 槇麻呂さんは、ヨーロッパ旅行のツアーでご一緒されご昵懇になられたという岡山総社市ご在住のご夫妻からのお招きで、先般、備中松山城や鬼ノ城など吉備をご旅行されたようで、そのご紹介話もあったりしました。 鬼ノ城などはヤカモチも銀輪散歩で立ち寄ったことがあるので、懐かしいことでありました。<参考>吉備路自転車散歩・鬼ノ城へ 2013.10.31. 吉備路自転車散歩・鬼ノ城 2013.11.1. 最後にはクリームソーダも出てきたりと喫茶「若草」(?)のおもてなしを受け、楽しい座談でありましたが、午後4時を過ぎたので解散することとなりました。 (余談) 帰宅後、加熱式タバコ(最近は普通のタバコと併用している。)を喫わんとするも、スティックが見当たらない。(加熱式タバコ・IQOS ILUMA ONE スマートコアスティック) 最後に使った場面は・・と思い返すと読書会解散時のことであったことを思い出す。 若草ホールの道路を挟んでの向かいにあるポケットパークに置き忘れたに違いないと、恒郎女さんにお電話で、そこに置き忘れがないか見て貰ったところ、そこに「ありました」とのこと。 「明日、受取りに伺いますので」とヤカモチ。 ということで、本日(18日)これを受け取るため、恒郎女邸再訪問でありました。(ポケットパークのベンチ) 忘れ物をしたのは、右側のベンチです。 若草読書会の折に喫煙場所としてヤカモチが利用しているのがこの場所であります。<参考>若草読書会関係の過去記事はコチラ。

2024.11.18

コメント(4)

-

囲碁例会・ちびっ子たちとよく出会う日

毎月第一、第二水曜日が囲碁例会の日となっている。ということで、昨日(11/13)はこれに出席すべく、自宅から片道20km余の梅田スカイビルまでCB(クロスバイク)で銀輪散歩を兼ねて走って来ました。 午前10時に自宅を出発。 未だ努力義務で罰則はないということですが、最近はヤカモチもヘルメット着用で自転車に乗っています。 中央大通りを西に向かって走っていて、横枕西交差点に差し掛かった時に信号が青から赤に変わってしまったので、スグ「横」の、囲碁例会の帰途に小休止でよく立ち寄ることのある横枕南公園を覗いてみた。(横枕南公園) 公園では、保母さんに伴われた保育園児たちがブランコ遊びなど、元気に遊んでいました。 大阪環状線森ノ宮駅前で、中央大通りから大阪城公園に入ります。(大阪城公園・森ノ宮入口) 噴水広場を横切り進んで行くと、またまたちびっ子の行列に遭遇。(同上・ちびっ子たちの行列) 行列をとめて道を空けてくれたので、進みます。 銀杏並木も先週よりも少し黄葉が進んだように見えます。(同上・銀杏並木) 北外堀の石垣の紅葉です。(同上・北外堀の石垣の紅葉) 公園を通り抜け、大川(旧淀川)に架かる天満橋を渡り、滝川公園へ。 ここで、小休止。水分補給とタバコ一服。 滝川公園でもお母さんや保母さんに付き添われたちびっ子たちの姿をよく見かけるが、この日は人影もなし、でありました。(滝川公園) 桜の木が紅葉し始めています。 滝川公園ではちびっ子の姿を見かけなかったなあと思いながらCBで走り出すと、こちらに向かって3人の保母さんに連れられてちびっ子が数人やって来る。 多分滝川公園で遊ぶつもりなんだろう。 四つ角を渡る時、「道を渡る時は手を上げましょう。」と保母さん。 保母さん3人は大きく片手を上げていましたが、それにならって手を上げているちびっ子が一人もいないのが面白い。 それにしても、この日はよくちびっ子たちに出会う日でありました。 梅田スカイビル到着は11時45分前後。 駐輪場、精算機に近い82番のケージに駐輪。 先ず、昼食です。 全席喫煙席という店、CAFFE PIAZZA POPOLOへ。 店先にプラスチックの折に入った各種お弁当が並べられている。プラスチック製カップの味噌汁付きで500円ワンコインを代金箱に投入することで、これを買い求めることができるという無人販売システムである。 これを購入して店内に持ち込み、店内の席でこれを食べることができるようになっている。 前々回にこの店で昼食をとった時に、パスタランチを食しながら店内を見渡すと何人かの客がこのお弁当を店内で食べている光景を目撃したのでありました。なるほど、この店はこういう方式も可能なのだと知り、早速この日はヤカモチもそれを真似してみたのでした。 珈琲、紅茶、ジュース、コーラなど飲み物を別途注文することが必要であるが、お弁当はレンジで温めてくれるし、味噌汁もお湯を注いで飲めるようにしてくれるから大いに助かる。 加えて食後のタバコが喫えるというのは有難いこと。梅田スカイビルの喫煙コーナーや喫煙室は立ったままで済ませなければならないので、腰痛持ちのヤカモチとしては、ゆっくり坐って一服と参りたいという次第。 昼食を済ませて、囲碁会場に使っている部屋に行くと、ヤカモチの一番乗り。碁盤、碁笥の設営をして待つこと10分位か、平〇氏と村〇氏が一緒に入室して来られました。 最初の1局は、平〇氏vsヤカモチで、村〇氏は観戦に回るということになりました。 これは序盤で平〇氏に悪手ありで無理筋の手が連続し、云わば自滅の形で投了、ヤカモチの中押し勝ち。 次は村〇vsヤカモチ戦。平〇氏は観戦。 これは当初はやや優勢にヤカモチが打てていたかと思うが、勝負所の中盤の急場で、白石5子を当たりにして取って置けばよかったのに、それをせず、右上隅の白石6子を手を抜くと取るぞと上辺に圧力をかける。上辺から盛り上がった白の模様が大きくなることを危惧して打った手であったが、これが甘かったようで、手抜きをされて、その5子と白2子とをつながれてしまった上、上辺での戦いにも敗れて、結果として白の地を却って大きくしてしまうこととなり、10目余の差でヤカモチの負け。この日は1勝1敗に終わりました。 最後は、平〇vs村〇戦。ヤカモチは観戦。 これは、村〇氏の中押し勝ち。 2連敗のままでは終われないと思われたのかどうか存じ上げないが、平〇氏はもう1局村〇氏とやりたいと仰って、両者の再対局が始まることとなりました。しかし、ヤカモチは観戦を切り上げ、退室、帰途につきましたので、勝負の結果は存じ上げずであります。(大阪城公園の銀杏並木・復路) これは帰途に撮影の銀杏並木。前掲の銀杏並木の写真は往路に撮ったもので、上掲の写真の奥の方からコチラ向きに撮った写真です。 大阪城公園を通り抜け、森ノ宮駅前から中央大通りを東上、途中JR大阪東線の高井田中央駅裏の公園で小休止後、花園中央公園経由で午後4時半頃の帰宅でありました。(花園中央公園の夕照)<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.11.14

コメント(2)

-

飛鳥川銀輪散歩(下)

(承前) 飛鳥川銀輪散歩二日目は、八木駅前から長谷寺方面へ走るということも考えていたのだが、天気予報で午後から雨となっていたことから、これを取り止め飛鳥川沿いを下流に向かって走ることとする。 先ずは。多神社にご挨拶。(多神社) この神社は、これまでにも何度か立ち寄っているが、2012年4月28日、友人・偐山頭火氏との銀輪散歩の折に訪ねたのがその最初である。<参考>田原本から桜井・忍坂へ銀輪散歩(その1) 2012.4.29. 三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27. 多神社というのは通称で、多坐弥志理都比古神社というのが正式名称。(同上・由緒)(同上・説明碑)(同上・鳥居)(同上・拝殿)(同上・手水舎)(古事記献上1300年記念碑)(同上・小社神社) 太安万侶を祭神として祀っているのが、この小社神社の祠である。(同上・多皇子神命神社)(同上・多皇子神命神社説明碑) 太安万侶の墓がこの近くにあった筈とその探索を開始したが、見つけられず諦めることにしました。 それもその筈、下調べもせずにやって来たので、飛鳥川畔と思い込んだのが間違いで、一つ東側を流れている寺川畔にそれはあるのでした。帰宅して過去記事を調べた結果、判明しました。<参考>太安万侶の墓(松の下古墳) 2012.5.1. 参考までに同記事掲載の写真を再掲載して置きます。(太安万侶墓 中央の丸い塚がそれです。撮影者:友人の偐山頭火氏) 12年も前の写真ですから、現在どんな風になっているのか確かめたかったのですが、残念。まあ、元々、多神社を訪ねる予定ではなかったので、下調べなしということで止むを得ません。(二上山遠望) 二上山を遠望して、飛鳥川銀輪散歩再開ですが、ひとまず多駐輪休憩所でタバコ休憩であります。 この休憩所の写真は撮っていませんが、過去記事に掲載していた筈と調べてみると、果たしてありました。現在と少し様子が変わっていますが、再掲載して置きます。(多駐輪休憩所※)※上掲は、2018.3.21.記事「飛鳥から結崎まで(ペリカンの家小旅行番外編)」に掲載の写真の再掲載です。 飛鳥川下流へと走ります。(飛鳥川) カンナが咲いていました。(飛鳥川畔のカンナ)(同上) アキノノゲシは綿帽子、絮となっていました。(飛鳥川畔のアキノノゲシ)(同上) そして、柿がたわわになって・・。 その手前の畑ではホウセンカが咲いていました。(飛鳥川畔の柿) 上掲の柿と鳳仙花は、正確には飛鳥川畔の畑地の柿と鳳仙花であります。(飛鳥川畔のホウセンカ) そして、こちらは間違いなく飛鳥川畔の花と茸であります。(飛鳥川畔のタマスダレ)(飛鳥川畔のカラカサタケ) これは勿論、毒キノコであります。(同上) 遠目には、古墳か何かのように見えた公園らしきものが目に入りましたので、立ち寄ってみました。 やすらぎ公園と、銘板にはありました。(やすらぎ公園) 隣接する建物は田原本町やすらぎ体育館。町立の体育館を建設するに当たり、その隣接地を整備して公園としたのでしょう。 ここで、小休止しているうちに、ポツリ、ポツリと雨の降り出す気配。進むか引き返すか迷ったが、昼食のことやトレンクルを宅配便で送り返すことなどを考慮すると、大和八木駅前に引き返した方が都合よかろうと、銀輪散歩を切り上げて、引き返すこととしました。 ということで、不本意ながらこれにて銀輪散歩切り上げであります。 駅前到着まで本降りになることもなかったのは幸いでした。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2024.11.11

コメント(4)

-

飛鳥川銀輪散歩(上)

先日(10月31日~11月1日)久しぶりに飛鳥川畔を銀輪散歩しましたので、遅ればせですがこれを記事アップします。大和八木駅前の「宮廷飯店」という店でラーメン&餃子で昼食を済ませ、軽量小型折りたたみ自転車・トレンクルにて出発であります。 耳成山公園から醍醐池へと向かいます。(醍醐池)(醍醐池西側のコスモス) 醍醐池に向かったのはコスモスが目当てであったのだが、もう花の盛りは過ぎていたようで、咲き残っている花は僅かでありました。 コスモス畑の後方の畦道に植わっている木の一つにヤドリギが見てとれましたので、ズーム撮影。(ヤドリギ) 同じ木であるのかどうかは不明であるが、3年半ほど前の飛鳥川銀輪散歩の記事にヤドリギの写真が掲載されていることが過去記事を調べてみて判明しましたので、再掲載して置きます。 両者が同じ木であるとすれば、上掲の写真は南側から撮影しているのに対して、下掲の再掲載写真は多分北側から撮影していることになるかと思う。(2021年4月12日記事に掲載写真の再掲載) 3年半で木がどの程度成長するものなのか、よくは存じ上げないが、両者の違いは、再掲載写真のヤドリギは高い枝の辺りに存在するのに対して、今回撮影の写真ではそれほどでもない高さの枝に取り付いているように見える。 3年半で木の枝が高く成長したのであれば、以前は高い位置であった枝部分に寄生したヤドリギも相対的に低い位置に見えるから、同じヤドリギであるとも考えられるのだが、再掲載写真のそれが撮影された場所についての明確な記述がないので、何とも言えない。しかし、多分同じヤドリギなのではないかという気がしています。 ヤドリギは万葉では「ほよ(保与・寄生)」と呼ばれる。あしひきの 山の木末こぬれの 寄生ほよ取りて 插頭かざしつらくは 千歳ちとせ寿ほぐとぞ (大伴家持4136) 大伴家持のこの歌や万葉では「ほよ」と呼ぶことなどは2021年4月12日の記事に記載しているので、これをご参照ください。 醍醐池から飛鳥川畔の道に出るべく、醍醐池と藤原宮跡との間を東西に通っている道を西方向へと向かう。 この道を、道なりに突き当りまで行き、左折すると飛鳥川沿いの自転車道に出られるのだが、その突き当り少し手前におふさ観音がある。おふさ観音の所在地は橿原市小房町であるから、漢字では「小房観音」と書くのだろうが、おふさ観音と平仮名表記するのが通例のよう。 さて、そのおふさ観音の門前東側、ヤカモチの目下の走行方向から言えば門に至る少し手前に「さなぶりや」という店がある。通りかかったのも何かのご縁と「さなぶり餅」を買い求めることとする。 この店は、2018年9月16日に実施したペリカンの家サイクリングの際に立ち寄って以来であるから6年ぶりということになる。(さなぶりや 2018.8.27.記事掲載写真の再掲載) 上の2018年8月27日の「ペリカンの家サイクリング下見」の記事でも、2018年9月16日の「ペリカンの家サイクリング・明日香篇本番」の記事でも、ヤカモチ自身がさなぶり餅を買い求めたという記述はないので、多分初めてこれを買い求めたということかも知れないのだが、何となく食したという記憶もあるので、ひょっとすると本番ではヤカモチも買い求めたのかもしれない。<参考>さなぶり餅―奈良の食文化研究会 店先で「ごめんください」と言うも店の人が出て来る気配がない。 もう一度、今度はかなり大きい声で繰り返すと、ようやく店の奥で人の動く気配があり「は~い」という声。 「コスモスを見て来られましたか」と店の人。 どうやら、この道は、おふさ観音と醍醐池とを結ぶ通行路で、コスモスを見た帰りかコスモスを見に行く前かに、お客さんが立ち寄ってさなぶり餅を買い求めるのだろうと、その言葉から推測されました。 おふさ観音にもご挨拶して行く。(おふさ観音)<参考>おふさ観音 おふさ観音の門前にて頂戴したミニパンフレットです。 今は、丁度、提灯まつりと秋のバラまつりのシーズン。(同上・ミニパンフレット)(同上) 飛鳥川沿いの道に出て、これを上流に向かって走ります。 この道はこれまでに何度も走っているので過去記事にも何度も登場済みかと思う。 囲碁例会で梅田スカイビルへと自転車で行く途中には毎日新聞社ビルの前をよく通るのであるが、かつてはこのビルの1階の喫茶店で昼食をとったりしたもの。随分以前のことになるが、その折に言葉を交わした男性客(毎日新聞社の社員だろうとその時は思ったのだが、実のところは不明)が、毎年大阪マラソンに出場されていて、この飛鳥川沿いの道でランニングをして体を鍛えているというようなことを話されていたことを思い出す。(飛鳥川) コサギであるか、白鷺と鴨と亀が仲良く集まっていたので、写真に収めましたが、近づくとサギは飛び去り、カメは水中に隠れてしまいましたが、鴨は何事もなかった風にのんびりとしています。人の動きに対する動物の反応も様々である。(同上・甘樫丘付近) 甘樫丘の前までやって来ました。さなぶりやで買い求めたさなぶり餅を食べたりしながら、水分・煙分補給のため麓の休憩所で小休止です。 今回、飛鳥川畔を走って来たのは、奈良県立万葉文化館に入館するのが目的の一つ。甘樫丘を背に飛鳥川を渡り、飛鳥寺の前を通過、万葉文化館へと向かいます。(奈良県立万葉文化館)(同上・案内パンフレット)(同上)(同上・一般展示)(同上)(同上・令和6年度展覧会・行事のご案内パンフレット) このパンフレット記載の「特別展・天武天皇と<飛鳥・藤原>の文化」を見学してみようというのが目的でやって来たのでありました。(同上)(天武天皇と<飛鳥・藤原>の文化特別展パンフレット)(同上)(同上・入場券) 展覧会会場内は撮影禁止で展示物の写真は撮れないので紹介はできませんが、飛鳥池工房遺跡出土の富本銭は勿論、お馴染みの飛鳥大仏頭部や山田寺仏頭や猿石の複製原寸大レプリカ、伝田道間守像、大伯皇女木簡、大津皇子木簡など興味深い展示物が多くありました。 特別展示の方は有料であるが、一般展示の方は無料。従って、入館料は必要なく、一般展示だけを見て帰るのであれば、無料で出入り自由ということである。 時間があれば、飛鳥寺も久しぶりに拝観してみようかと考えていましたが、万葉文化館での小一時間の見学だけで、腰の疲れが限界。飛鳥寺はスルー。寺の北側の路地を抜け、寺の西側にある蘇我入鹿の首塚にだけご挨拶して、飛鳥川沿いを引き返すこととしました。(蘇我入鹿首塚) 背後の丘が甘樫丘です。 車が走っている道が県道209号でその後ろを飛鳥川が流れている。くびつかを 見つつかへらむ 腰痛を かばひてわれは あすかがはくだる (腰痛家持) この日は大和八木駅前にホテルをとっていたのでここで宿泊、翌日は駅前より飛鳥川を反対方向の下流側へと走る予定。(つづく)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2024.11.10

コメント(2)

-

墓参・マンデビラ

昨日7日が立冬ということで暦の上では冬となりましたが、今日は月例の墓参でありました。 最近は腰痛の所為で「歩行」が困難と言うか「苦行」になっています。 ということで、自転車(クロスバイク)で出かけることとしました。 我が家の墓地は生駒山地の西麓の高みにありますので、かなりの急坂を上って行かなければなりません。従って、漕いで上り切ることは無理で、途中から自転車を手押しで上ることになるのですが、手ぶらで歩くよりも、自転車を押して歩く姿勢が前かがみになるので腰への負担が軽減され、また、自転車が杖替わりにもなるようで、ずっと楽に歩けるという次第。 いつもの門前の言葉を撮影するお寺の前まで漕いで上がって、ここでギブアップ。自転車を降りて押して歩きます。(今日の門前の言葉) 困難は機会の別の顔である ――アルベルト・アインシュタイン まあ、ピンチはチャンスということですな。 この論で行くと、わが腰痛もチャンスということになりますが、これをどう乗り越えるかが問われているということでしょうね(笑)。 何であれ物事は二つ以上の顔を持って立ち現れるのであるから、要はどの顔に目を向けるかで自身の対処の仕方や考え方も変わって来るというもの。 顔はさて置き、痛いのは腰、それも背面側でありますから、目の向けようもないと、自転車を押しながらぶつくさ呟いているヤカモチであります。 お寺を過ぎて一つ南側の坂道に移り、これを上って行くとテニスクラブの建物。この前の坂を少し上った道向かいの民家の門前に咲いていたのは朝顔のような白い花。 帰宅してネットで調べると、キョウチクトウ科のマンデビラという中南米原産のつる性の熱帯植物だそうです。(マンデビラの花) 冬立つ朝に熱帯植物の花とはこれいかにでありますが、初対面の花でありましたので、丁重にご挨拶申し上げたという次第。 更にも急登となる坂を上り墓地の入口にさしかかったところで見上げたのはススキ、尾花であります。(ススキ) 墓石などが極力入らぬよう空に向けてカメラの角度を調整して撮ったのが上掲の写真であります。 はい、我が家の墓地の前に到着であります。(墓地からの眺め)(同上) 庭も柱も乾いている 今日は好い天気だ・・ クモの巣は見当たりませんでしたが、墓参を済ませて帰ることとします。 帰途はマイCBで急坂を一気に駆け下るという訳で、行きはあへあへ、帰りは爽快の墓参でありました。 で、帰宅して思い出したのは、先月の墓参の折に目にした墓地に生っていた西瓜のことでありました。 目に入らなかったのか、既に刈り取られて痕跡が消えていたので気が付かなかったのか、どちらとも今となっては判定しようもありませんが、西瓜の件はすっかり忘れていて現場検証をしないままに帰って来てしまいました。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011

2024.11.08

コメント(4)

-

囲碁例会・ロードトレインを眺めつつランチ

今日は囲碁例会の日。午前11時頃にマイCB(クロスバイク)で自宅を出て、梅田スカイビルへと向かう。 大阪城公園到着は午前11時40分頃。(大阪城公園・噴水広場) 公園内のコンビニでサンドイッチとコーヒーを購入し、公園のベンチでランチとする。 ランチの場所としたベンチは噴水広場が望める位置にある。噴水広場の前が公園内を周遊するロードトレインの乗り場となっていて、ベンチからは今まさに走り出そうとするロードトレインが見えました。 ロードトレインは時速10~15km程度か、自転車よりもかなり遅い速度でゆっくりと公園内を周遊します。(ロードトレイン) 今日はいつもより3~40分遅い出発であったので、梅田スカイビル到着は12時半頃と見込まれることから、大阪城公園でランチを済ませることにしたもの。 そんなことで、いつもは小休止する天満橋の先の滝川公園はスルーしましたが、公園向かいの寺の門前の言葉だけは撮影して置きました。(門前の言葉) 梅田スカイビル到着は12時28分。 囲碁会場としている部屋に行くと未だどなたも来られてなくて、ヤカモチの一番乗りでありました。 碁盤、碁笥の設営を済ませて待つこと数分、村〇氏がお見えになったので、同氏とお手合わせ。これは中押しでヤカモチの負け。 対局中に平〇氏が来られ観戦して居られましたが、程なく福麻呂氏が来られたので、隣で福麻呂vs平〇戦の対局が始まる。 そこへ、久しぶりに青◎氏がお見えになったので、負けたヤカモチに替わって青◎氏が村〇氏と対局。 ヤカモチの2局目のお相手は平〇氏。終盤までやや優勢の展開であったが、左辺の戦いで受けミスがあって石が頓死。結局これが敗因となり、ヤカモチの負け。 3局目は福麻呂氏がお相手。これは僅差でヤカモチの勝ちとなり、前回に続き、この日も1勝2敗。調子がイマイチです。 青◎氏は、何か所用があるとかで早くに退席されたので、同氏とは対局できませんでした。 平〇氏と村〇氏との対局中で勝負の結着はついていませんでしたが、福麻呂氏も所用ありとかでお帰りになるのに合わせ、ヤカモチも帰途につくこととしました。(シンフォニーホール) 帰途はシンフォニーホールの前の公園でタバコ休憩をして・・。 なにわ筋から国道2号線に出て・・大阪城公園へ。(大阪城公園の銀杏並木) 大阪城公園では銀杏並木が黄葉し始めています。 この道を直進すると突き当りが噴水広場です。 大阪城公園を通り抜け、中央大通りを東上。 いつもの横枕南公園で、水分補給と煙分補給の小休止後、花園中央公園経由で午後5時過ぎの帰宅でありました。 直行直帰の寄り道なしにて、今日もこれといったエピソードもない囲碁例会銀輪散歩となりました。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.11.06

コメント(4)

-

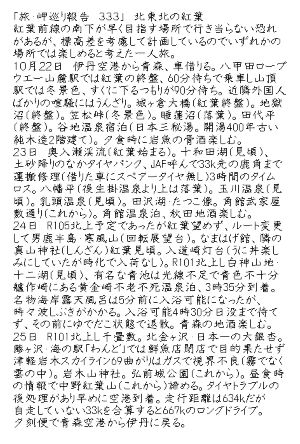

岬麻呂旅便り333・北東北の紅葉

ブログの更新をサボっているうちに11月になってしまいました。 11月最初の記事は、友人・岬麻呂氏からの旅便りです。 氏にとっては毎年恒例となっている紅葉巡りの旅ですが、前回、前々回の北海道に続き、今回は北東北の紅葉を訪ねる「みちのく一人旅」であります。(旅・岬巡り報告333・北東北の紅葉)(同・添付写真1)(同・添付写真2)(同・添付写真3)(同・添付写真4) 上掲の報告及び写真は画像をクリックしていただくと別窓で大きいサイズのフォト蔵写真画面が開きますので、それでご覧いただくと見やすいかと存じます。 それぞれの写真は、Eメール添付で送信いただいていますので、以下、旅程に従い、順次ご紹介させていただきます。10月22日伊丹空港→青森空港→レンタカー→八甲田ロープウェイ山麓駅→同・山頂駅→城ヶ倉大橋→地獄沼→笠松峠→睡蓮沼→田代平→谷地温泉(泊) 青森空港でレンタカー借りて出発。八甲田ロープウェイ山麓駅へ。 山麓駅周辺は紅葉の終盤を迎えていました。 60分待ちの乗車で山頂駅へと向かうが、そこは既にして冬景色。 すぐにも下山するつもりが、これも60分待ちで、外国人観光客の喧騒にうんざりされたとのこと。(城ヶ倉大橋) 紅葉の撮影スポットのようですが城ヶ倉大橋も紅葉の終盤を迎えていました。それでも十分に「いい眺め」です。<参考>城ヶ倉大橋・地図(地獄沼) 酸ヶ湯温泉から徒歩10分程度の距離にあるのが、地獄沼。 約800年前の八甲田山の爆発による爆裂火口跡に湧き出た温泉が溜まってできた面積4500㎡の沼で、立ち昇る湯気と硫黄臭からこの名が付いたとのこと。<参考>地獄沼・るるぶ&more(八甲田山麓) 八甲田山麓の美しい紅葉の道です。 この日の宿は、日本三秘湯の一つに数えられる谷地温泉。 「夕食時に岩魚の骨酒を楽しむ」は岬麻呂氏のいつものパターンです。 かくて旅の初日の夜は更けて行きます。10月23日奥入瀬渓流→十和田湖→タイヤパンクのアクシデント(33km先の鹿角まで搬送・ロスタイム約3時間)→八幡平→玉川温泉→乳頭温泉→田沢湖→角館武家屋敷通り→角館温泉(泊) 宿泊された谷地温泉の宿の外観です。 この日の朝、宿を後にされるに際して撮られた写真です。(谷地温泉・宿の外観) 同じく、宿への進入道路を振り返り撮影されたのが、下掲の写真。 美しい紅葉に見送られての旅の二日目が始まります。(同・宿への進入道路の紅葉) この日は奥入瀬渓流へと向かいます。(奥入瀬渓流) 奥入瀬渓流では「紅葉始まる」とのことで、これからがシーズンのようです。十和田湖は「見頃」のようでしたが、八幡平へと向かう途中、土砂降りの中でタイヤがパンクするというアクシデントに見舞われた所為か、単に雨の所為でいい写真が撮れなかったという理由によるのか、定かではありませんが、十和田湖畔での写真はありません。※2024.11.4.10:41追記追加で十和田湖の紅葉写真を送っていただいたので追記させていただきます。(十和田湖の紅葉)岬麻呂氏説明文「土砂降りで身動き取れず、少ない写真の一枚です。左奥が十和田湖、右約100mがR103です。パンクした車の駐車している位置から撮影」 JAFに連絡し33kmも先の鹿角まで車を搬送・修理をして貰ったそうですが、この所為で3時間ものタイムロス。 上掲の奥入瀬渓流の写真が朝8時39分の撮影で、下掲の八幡平アスピーテラインの写真が午後1時26分の撮影でありますから、この両写真の間にパンクよるタイムロスがあったということなんでしょう。(八幡平アスピーテライン) 気を取り直して、紅葉旅再開であります。 八幡平高度の低い場所は見頃、そして玉川温泉も乳頭温泉も見頃。(玉川温泉・新玉川大橋)春はただ 花のひとへに 咲くばかり もののあはれは 秋ぞまされる (拾遺集・雑下)(乳頭温泉・鶴の湯) この日の宿は角館温泉ということで、角館に向かいます。 武家屋敷通りの紅葉はこれからのようです。(角館・武家屋敷通り) 角館温泉では、「秋田の地酒楽しむ」とのこと。10月24日男鹿半島・寒風山(回転展望台)→なまはげ館・真山神社→入道崎灯台→R101北上→白神山地・十二湖→艫作崎・黄金崎不老不死温泉(泊) 旅の三日目は、男鹿半島に向かいます。(なまはげ館) なまはげ館に立ち寄り、入道埼灯台へ。(入道埼灯台) 岬巡りの君としては、灯台の写真も欠かせない(笑)。(白神山地・十二湖) そして、白神山地の十二湖へ。見頃の紅葉、美しい写真です。 「有名な青池は光線不足で青色が不十分」ということで、青池の写真はなしであります。※2024.11.4.10:41追記青池の写真も追加で送っていただきましたので追記します。(青池)岬麻呂氏説明文「ここでも近隣外国人の団体さんが居て、いなくなるまで撮影を待ちました」 この日の宿は、黄金崎不老不死温泉。午後3時35分に到着。 露天風呂の入浴可能時刻である4時30分までは待てず、先ず露天風呂に直行。寄せ来る波のしぶきを時々かぶりつつの入浴であります。(不老不死温泉・露天風呂) 日没まで待って、その光景を撮影しようとの目論見であったのかも知れませんが、長湯のし過ぎで「ゆでダコ状態」に。ということで、日没までは待てずに退散であったようです。(同上・日没前の露天風呂) これで夕食がタコ料理であったら面白かったのにというのは、外野席のヤカモチの感想(笑)。 酒の肴が何であったかは存じ上げませんが、青森の地酒を楽しまれたとのことで、目出度し、目出度しであります。10月25日R101北上→千畳敷→北金ヶ沢(日本一の大銀杏)→鯵ヶ沢・海の駅「わんど」→津軽岩木スカイライン69曲がり→岩木山神社→弘前城公園→青森空港→伊丹空港 最終日は千畳敷から北金ヶ沢の大銀杏へと向かいます。(北金ヶ沢・日本一の大銀杏) 部分的に黄色く色づいている葉もありますが、全体としては未だ緑色。 全体が黄色くなったら見事な眺めでしょうね。(津軽岩木スカイライン入口) 上は、津軽岩木スカイラインの入口だそうですが、この先の69曲がりは標高も高く視界不良、雲の中だったそうです。視界不良のS字カーブの連続などという道路での車の運転は御免蒙りたいが、運転好きの岬麻呂氏にとっては、それも亦楽しからずやであったのでしょうか。(岩木山神社)(岩木山神社右隣の川筋から見た岩木山) 確かに岩木山は雲の中にあります。 最後は弘前城公園です。紅葉の盛りはこれからのようです。(弘前城・東堀) 今回は、タイヤパンクというトラブルに見舞われるという思わぬアクシデントがありましたが、無事に旅を完了されなによりでありました。 そのアクシデントの後処理もあったので、早めに青森空港に戻られたようですが、自走634km(搬送の33kmを合算すると677km)のロングドライブ旅お疲れ様でした。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2024.11.03

コメント(13)

-

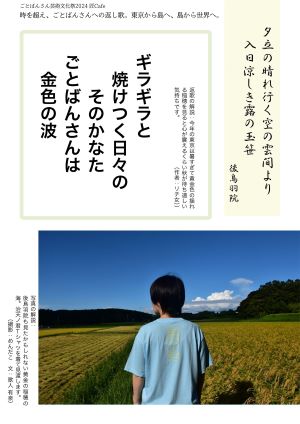

ごとばんさん(後鳥羽院)

若草読書会の友人であるリチ女さん(東京在住)からメールが届いた。 それによると、東京は谷中で開催されたワークショップで後鳥羽院の歌に返歌を詠むという企画があり、それに参加したところ、下掲のようなポスターとなって、隠岐島の菱浦港フェリーターミナルで展示されているということのようです。 返歌応募作全てなのか選ばれた歌のみが展示されるのかは不明であるが、彼女によると、若草読書会で参加者が自作の歌を持ち寄って鑑賞し合うというか、批評し合うというか、そういう企画をかつてはよくしたもので、そのことを思い出しながら、久々に歌を詠んでみたとのこと。 我々は、これを若草歌壇と称して楽しんでいたのであるが、いつしかこの企画は途絶え、最近はやらなくなってしまっている。 次の若草読書会は来月17日(日)の予定でヤカモチが万葉関連の話をすることになっているが、来年の読書会新年会では、万葉集や古今集などの歌を数首選定し、それに返歌または追和する歌を詠むというような企画をしてみるのも面白いかもしれない。 前置きが長くなりました。 彼女からのメールに添付されていたのは下掲の3点の写真であります。(メール添付写真1)(メール添付写真2)夕立の晴れ行く空の雲間より入日涼しき露の玉笹 (後鳥羽院) 返しギラギラと焼けつく日々のそのかなたごとばんさんは金色の波 (リチ女) 「ごとばんさん」というのは後鳥羽院のこと。 隠岐に流され都へ帰ること叶わぬまま島で生涯を閉じられた後鳥羽院を、隠岐の島民は親しみを込めて「ごとばんさん」と呼んでいるとのこと。<参考>ごとばんさん/ないものはない海士町公式note ヤカモチも追和して歌を詠んでみるか。我こそはにせ家持よ君に和す返しの歌は心して詠め (偐家持)(本歌)我こそは新じま守よ沖の海のあらき浪かぜ心してふけ (後鳥羽院)銀輪の旅もいつしか秋なかば消えゆく露にも月さやに照れ (偐家持)(本歌)旅の空秋のなかばをかぞふれば答へ顔にも月ぞさやけき (後鳥羽院)(メール添付写真3・菱浦港フェリーターミナル内展示風景) 「ごとばんさん芸術文化祭」については下記サイトをご参照ください。<参考>2024年ごとばんさん芸術文化祭 後鳥羽院の生涯については、上記サイトの「about」をクリックしていただくと詳しく紹介されています。 なお、後鳥羽院の歌についての評論では下掲の本がお薦めです。 50年以上も前(1973年4月出版)の著作ですが、その30年後の2004年9月に三篇からなる第二部を加えた「後鳥羽院第二版」が出版されている。更にその9年後の2013年3月に文庫版が出版されているが、この文庫版をヤカモチは読んだのであるから、それは11年前ということになる。(丸谷才一「後鳥羽院」<ちくま学芸文庫>)<追記訂正:2024.10.26.12:56>上記後鳥羽院の歌の「秋の」が重複していましたので二字削除訂正しました。

2024.10.25

コメント(6)

-

日和山浜海水浴場

先月(9月)上旬に新潟に出掛けたついでに少しばかり銀輪散歩をしましたが、その折の写真です。 ヤカモチは現役であった頃から自転車が趣味で、出張などの折で前後が休日などという状況の時は自己負担でホテルに前泊または後泊することとし、宅配便でホテルに送って置いたトレンクル(小型折りたたみ自転車)を利用して、フリーとなった時間に銀輪散歩を楽しんだりしたものであるが、退職後の私的な旅に於いてもこのスタイルを続けている。 今回の銀輪散歩もその口である。(日和山浜海水浴場の大階段) 今回は、信濃川沿いの遊歩道から海沿いの自転車道に入り、これを銀輪散歩したのであるが、この時に撮った写真は上掲と下掲の2点だけであったので、銀輪散歩の記事にはなるまいと放置していましたが、ネットからの借用写真も加えて、記事にしてみます。 海沿いの自転車・歩行者専用道を日和山浜海水浴場付近まで走って来ると、多くの子どもたちが大階段に群がって、ペンキと刷毛や筆を手に何やら盛んに塗っているのに出くわしました。(同上・階段下から撮影) 何の絵を描いているのかと、階段下に下りて見上げたのが上の写真。 ファインダーから覗いた限りでは何とも分からなかったのだが、写真画像を見ると鯨の絵のように見えますな。(以下3点の写真と地図は、「日和山浜魅力創出事業~ハマベリング!!!~」からの借用です。)(日和山浜海水浴場ドローン写真 ※赤線ーは筆者追記) ヤカモチは上の写真ではー線の道を右から左へとやって来たのですが、写真中央の大階段が、その現場であります。 大階段部分のズームアップ写真が下の写真。(同上) これは、上記の日和山浜魅力創出事業云々のネット記事を見て初めて知りましたが、沖合に向かって、このような遊歩道が設けられているのですね。 ハマベリングというのが、その名のようです。(同上・ハマベリング) 上記の、日和山浜魅力創出事業云々の記事と子どもたちのペンキ塗りとの関係があるのかないのか不明であるが、皆さんとても楽しそうにやっていました。 下掲の地図に日和山小学校という文字が見えるが、この小学校の児童たちだろうか。<追記:2024.10.24.> 日和山小学校のブログを覗いてみると、やはりこの学校の児童たちによるものでありましたので、ご参考までに追記して置きます。 ハマベリング!!!大階段アート・日和山小学校ブログ(日和山浜位置図 赤線ーと青文字は筆者追記) 銀輪散歩はみなとトンネル(海底トンネル)方向に進み、トンネル途中、正確には対岸には向かわずトンネルに入ってすぐのところの入船タワーで地上に出て信濃川左岸に沿って万代橋方向へと走り、短い銀輪散歩で切り上げました。<参考>銀輪万葉・新潟県・長野県篇

2024.10.22

コメント(4)

-

友人と難波で会食

昨日(10月18日)は旧友、西〇氏、平◎氏、健麻呂氏との会食会で難波まで出かけました。 お天気に問題なしと見込まれたので、例によってマイCB・クロスバイクをお供に難波まで銀輪散歩というヤカモチスタイルでのお出掛けでありました。 西〇氏からの声掛けによる集まりであるが、会社勤めであった頃は当然に夜の会食会であったが、退職してからは昼間の会食会が専らとなっている。 コロナ禍で、この会も長らく中断していたが、久々に開催である。 直近の開催は2019年7月17日でしたから、5年ぶりということになる。<参考>旧友との昼食会で難波まで銀輪散歩 2019.7.18. 上記<参考>記事によれば、前回はMTB・マウンテンバイクをお供にしたようだが、今回はCBでありました。 がんこ難波本店に正午集合ということで、それに合わせ且つ自転車の駐輪場所探しに手間取るかもしれないということも加味して、少し早めにと朝10時になるかならない位に自宅を出発、花園中央公園北側の道を西へと走ります。(銀輪コース地図)※赤線ー:往路 青線ー:今里交差点までの復路、その先は往路と同じ ところが、五叉路になっている今里交差点で、左側のJR鶴橋駅前に通じる道を行くべきところ、何を勘違いしたか右側のJR玉造駅前に通じている道の方に進んでしまった。暫くしてそのことに気が付いたが時間には余裕があるので、そのまま直進し、御堂筋に出る。 御堂筋は歩道の拡張工事が進んでいて、歩道・自転車道スペースが随分広くなり、見違える景色になっていました。 突き当りの高島屋・南海難波駅前のなんば広場に到着。(なんば広場・大阪フリンジフェスティバル) このスペースの名称が分からなかったので、ネットで調べると「なんば広場」とありましたが、何やらバンドのライブ演奏中で、多くの人が集まっていました。(なんば広場)※これはネットからの借用です。 此処は歩行者天国、自転車も乗り入れ禁止。手押しで歩きながら通り抜ける。未だ11時を少し過ぎたばかりなので、時間はある。適当な駐輪場所を探すべく、がんこ難波本店のあるなんば南海通りへと入って行く。 観光の外国人の姿がやたら目につくが、多くの人が行き交っている。(なんば南海通) 前回の2019年7月の時は、道向かいのパチンコ屋の駐輪場に駐輪させていただいたが、今回もと行ってみるも様子が変わっていて、そのパチンコ屋の両サイドは他の建物がくっつくように建っていて駐輪スペースなどは存在しない。で、ぐるぐると周辺を物色するも長時間駐輪できそうな場所は見つからない。 そこで、店からは少し距離があるのだが、戎橋筋商店街を千日前通りまで引き返し、道路沿いに設けられている有料の無人機械式駐輪場を当たることとする。 殆ど満車の状態であったが、運よく1台の空きが見つかりました。無事駐輪することができ、やれやれです。 再び戎橋筋商店街を南海通り方向に戻る。商店街の出口・右(西)側にあるのが映画館「東宝シネマなんば」の建物。この建物1階エレベータホールの壁面に「映画興行発祥の地」碑の銅板があるということを、グーグル地図で見た記憶があったので、入ってみた。(東宝シネマなんば・エレベーター乗り場) はい、一番奥のエレベーターの右壁面にそれはありました。(映画興行発祥の地碑) 碑の全文は下記の通りです。 私はこの南街會館を建てるに際し 偶然この地が日本に於ける映画興行の 發祥の地である事を或る文献によって 知る事を得た 即ち京都の稲畑商店が明治三十年 二月十五日(一八九七年)より一週間當時 此處に在った南地演舞場でフランス人オウギュスト・ リュミエールの發明にかゝるシネマトグラフを初め て日本で公開興行したのである 日本で最初にスクリーンに映された映画が 人々の眼にふれたのは實に此の場所であった 五十七年前のこの事實を私は知らずして 南街會館建設を企画したのである 誠に奇しき因縁と思ってゐる 一九五三年十一月 小林一三 がんこ難波本店の前に戻るが、未だ11時30分にもならない。 店の東側の路地を入って行くと、商店街従業員用の駐輪場がその奥にありました。自販機の脇にベンチとテーブルが置かれていて灰皿も置かれている。此処で煙草を一服つけて休憩。11時40分前後に店に入る。 案内されたのは2階の部屋。 ヤカモチの一番乗りでありました。(がんこ難波本店) 待つこと数分、健麻呂氏がお見えになりました。 彼は5人組ウオークのメンバーの一人であるが、コロナ禍に加えてヤカモチの腰痛悪化で長距離歩行が困難となった結果、2020年3月の滋賀県太郎坊宮ウオークを最後に実施を見合わせているから、彼とはそれ以来ということで、4年半ぶりの再会である。 この会への彼の参加は初めてであるが、五人組ウオークが休止となっている中であるから、嬉しい再会である。<参考>五人組ウオーク2020春編(その1) 2020.3.7. 五人組ウオークほかの記事はコチラ。 彼と腰痛のことなどを話していると、平◎氏がご到着。 平◎氏は囲碁の会のメンバー(ヤカモチが声掛けして参加いただいた)でもあるが、同氏は、2022年7月13日の囲碁例会出席を最後に長らくご欠席されているから、2年3ヶ月ぶりの再会ということになる。<参考>囲碁例会・コロナ再拡大が心配ですが 2022.7.13. 囲碁関連の記事では、メンバーに平〇氏という方が既に居られた関係で平◎氏と呼ばせていただいているが、友人としての古さは平◎氏の方がずっと先であるから、今後は平麻呂氏とお呼びすることで、平〇氏との区別をしますかね。 なお、前回のこの会はこの平麻呂氏と西〇氏(同様に以後は西麻呂氏とお呼びすることにしましょう。)との3人での会食であったから、この会で言えば5年ぶりの再会ということになる。 この会は何となく4名で会食というのが過去来の習いとなっていて、西麻呂氏とヤカモチは固定で、他の二人は時によって変化したりする。 5年前の前回のもう一人は山〇君を予定していて、4人で会食の段取りであったが、急用が生じたとかでドタキャンとなり、山〇君抜きの3人での会食となったのである。 その後、山〇君はコロナに感染、重症化して、2021年2月28日に帰らぬ人となってしまわれたのは痛恨の極みでありました。<参考>till we meet again 2021.3.5. 山〇君追悼記念式・うつそみの人なるわれや 2022.3.26. 最後に西〇氏改め西麻呂氏がご到着。 西麻呂氏はヤカモチが入社して間もない頃に会社と取引関係にあった印刷会社の営業マンであった人物。仕事上のお付き合いは勿論であるが、入社して間もない頃から、ヤカモチと人事部配属で同期入社の下〇君と二人で立ち上げた読書会兼勉強会にも参加されて、判例などの法律問題や歴史や宗教や文学など雑多なテーマを取り上げてのアフター5の勉強会を共にした仲間でもある。 正式な社員サークルというのではなく、会社への届け出などは何もない、若手社員による任意の集まりであったが、この頃の会社には自由闊達な空気があり、会社事務所内の会議室を利用しての社員有志の集まりに取引先会社の営業社員が参加するということも抵抗なく行われていたのである。 今では、個人情報、企業情報の管理上の問題から、他社の人間が事務所内にこのような形で入室するということは考えにくいのであるが、当時は普通のことであったかと思う。 それはさて置き、そんなことで西麻呂氏とも長い友達付き合いになる。 そんな西麻呂氏であるが、前回以来であるから、直に顔を合わせるのは5年ぶりであります。 全員が揃ったので、再会を祝し乾杯。 この年齢になるとこうして元気に再会できたことそれだけで十分に嬉しく喜ぶべきことと言わなくてはなりますまい(笑)。 あれやこれやの思い出話や親しい友人たちの消息話などで2時間余はまたたく間に過ぎ、またの再会を約してお開き、解散となりました。 帰途は、千日前通りを東上、途中、生国魂神社で小休止などしましたが、今里交差点で往路の道に入り、これを東上。 花園中央公園に入り、花園ラグビー場前の喫煙所で一服して、帰宅でありました。

2024.10.19

コメント(2)

-

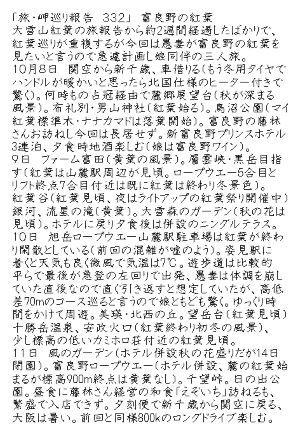

岬麻呂旅便り332・富良野の紅葉

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 前回の旅は、奥様が体調を崩されていたとかで、岬麻呂氏のお一人旅でしたが、体調もご回復されたのでしょう、今回は奥様とご一緒の旅であります。 奥様の方から「富良野の紅葉が見たい」とのご希望があり、急遽計画を立てられての富良野方面への旅行となったそうですが、それは多分に岬麻呂氏の前回旅の土産話が奥様の旅心に火を点けてしまったということではないかと推察します。 お嬢様もご同伴されることになったとのことですが、これは奥様のお身体のことをご心配されてのことでしょうね。 それはともかく、今回は三人旅ということであります。(旅・岬巡り報告332・富良野の紅葉)※画像をクリックして大きいサイズの写真でお読みください。 以下は、旅報告に添付の写真になります。(添付写真1)(添付写真2)(添付写真3)(添付写真4) 上の添付写真は、岬麻呂氏のご友人向けの印刷用に、同氏が編集作成されたものでありますが、ヤカモチ宛てにはペーパーレス、Eメール添付で個々の写真を送信下さっていますので、それぞれ旅程に従って、順次ご紹介させていただきます。 ヤカモチ宛てメールで写真に付された岬麻呂氏の説明コメントのある写真については、参考までにそれを付記させていただきました。10月8日関西空港→新千歳空港→(レンタカー)→占冠経由→麓郷展望台→布礼別・男山神社→富良野・鳥沼公園→藤林氏訪問→新富良野プリンスホテル(3連泊) 千歳空港に降り立ってレンタカーを借りて移動というのは、いつものスタイルですが、ハンドルを握ると暖かい。北国仕様、ハンドルもヒーター付きになっているのでした。タイヤも冬用タイヤになっていたとのことですから、北海道ではレンタカーも10月からは冬仕様になるようです。 占冠経由で麓郷の森、東大演習林資料館、麓郷展望台へ。 そして、岬麻呂的紅葉マイ標準木のある鳥沼公園にお立ち寄りであります。(麓郷・東大演習林資料館)岬麻呂氏「入館は無料です」(麓郷展望台)岬麻呂氏「午後で逆光の写真です」(麓郷の秋)岬麻呂氏「展望台を下って来たところにある麦畑です」(鳥沼公園)岬麻呂氏「秋がかなり進んでいます」 上掲写真左手奥に見えるやや小ぶりのナナカマドの木がそのマイ標準木とのことであります。 そして、こちら方面への旅では定宿とされている新富良野プリンスホテルへと向かわれます(3連泊)。 「夕食時地酒楽しむ」は、いつもの岬麻呂パターンですが、お嬢様は富良野ワインであったとか。10月9日ファーム富田→層雲峡・黒岳→同・紅葉谷→同・銀河の滝、流星の滝→大雪森のガーデン→ホテル併設・ニングルテラス 二日目は、雲海と日の出によって一日が始まります。(富良野盆地の雲海と日の出)岬麻呂氏「右端雲間に日の出」 新富良野プリンスホテルは山麓の高い場所に位置するので、早朝にはこのようにホテルの窓から雲海が望めるもののようです。(富良野盆地の雲海と紅葉)岬麻呂氏「(日の出の)写真もホテルの窓から、10月10日の日の出も同じアングル」 ホテルから下って、ファーム富田に立ち寄り、層雲峡へと向かいます。(ファーム富田)岬麻呂氏「奥の白樺が黄葉しています」 手前はラベンダー畑ですかね。なら、花の時期は夏ですから、花が刈り取られたアトの景色ですな。 黒岳ロープウェーです。(層雲峡・黒岳ロープウェー) そして、紅葉谷。 風の音(と)秋は葉ぞ匂ふ 黄葉、紅葉、もみじ、もみぢ、もみち。 万葉仮名だと、毛美知、母美知。 秋です。(層雲峡・紅葉谷) 紅葉谷は紅葉の見頃。夜はライトアップの紅葉祭が開催中とのこと。 前回の岬麻呂旅便り331の記事の旅とほぼ同じコースを回って居られますから、前回の一人旅は、はからずも今回の旅の下見の役割を果たしたことになります。まあ、富良野方面は毎年の如くもう数え切れぬ位に度々ご夫妻でお越しになっていますから、下見の必要もないのではありますが・・。 次は、大雪森のガーデンです。 秋の花が見頃です。(大雪森のガーデン) ホテルに戻って、ニングルテラス。 地酒とワインの夜は更けて・・(笑)。(ニングルテラス)10月10日旭岳ロープウェー山麓駅→同・姿見駅→遊歩道散策→美瑛・北西の丘→望岳台→十勝岳温泉→同・安政火口 旅の三日目。 この日は快晴。雲海も発生せず、静かに朝日が昇り、夜が明けます。(富良野の日の出)岬麻呂氏「この日は快晴で雲海はありません」 前掲9日の写真「富良野盆地の雲海と日の出」はこの写真と同じアングルで、ホテルの窓から撮影されたとのことですから、見比べてみてください。 この日は、旭岳ロープウェーで山麓駅から姿見駅まで行き、遊歩道散策に挑戦であります。 山麓駅駐車場では前回の混雑が嘘のように閑散としていたのは、旭岳の紅葉はもう終わってしまっていたからなんでしょう。 それでも、「妻は体調を崩していた直後なので直ぐに引き返すと想定していたが、高低差70mのコースを巡ると言うので娘ともども驚く」と岬麻呂氏が書いて居られますが、奥様はお元気にコースを周遊されたようで何よりです。(旭岳・姿見の池)岬麻呂氏「標高1670m地点、旭岳が池に写るので池の名前がついている」(同上・すり鉢池)岬麻呂氏「この池にも旭岳の一部が写る」(同上・ロープウェー姿見駅)岬麻呂氏「気温表示は正午頃で、到着時からは0.8℃上昇している」 美瑛の丘を巡り、望岳台へ。(美瑛・北西の丘)(望岳台)岬麻呂氏「背後の山は十勝岳、左は美瑛岳) 望岳台は紅葉が見頃です。(十勝岳温泉・カミホロ荘)岬麻呂氏「ホテルの屋根だけが写っている」 十勝岳温泉、安政火口付近は紅葉が終わり初冬の風景でしたが、少し標高の低いカミホロ荘付近は見頃の紅葉です。10月11日ホテル併設・風のガーデン→富良野ロープウェー→千望峠→日の出公園→新千歳空港→関西空港 最終日は富良野ロープウェーで富良野盆地一望の景色を楽しみ、前回の千望峠を再訪です。 一望から千望ですな(笑)。(風のガーデン)岬麻呂氏「建物の前の赤いのは落葉したナナカマドの実」(富良野ロープウェー)岬麻呂氏「富良野盆地が遠望できる。」岬麻呂氏「山麓駅横の白い建物が新富良野プリンスホテル」(千望峠)岬麻呂氏「331報告の写真撮影場所と同じ位置」岬麻呂「今回は麦の成長が分かる」 千望峠再訪の趣旨は、「麦の成長」を見るためとのことですが、ご同行のお二人にとっては、「失望」ではないまでも、「?」ではなかったでしょうか(笑)。(日の出公園)岬麻呂氏「ラベンダーの名所、花が刈り取られて玉仕立てになっている」 夕刻便で新千歳空港から関西空港に戻り、今回の旅は無事終了。 前回同様今回も800kmのロングドライブ旅でありました。 今回も、美しい風景の写真、秋の紅葉を楽しませていただきました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2024.10.17

コメント(6)

-

友人を訪ねて堺市まで銀輪散歩

昨日(10月11日)は、堺市在住の友人を訪ねての銀輪散歩。 友人・喜多麻呂君(中学時代の同級生)から暑中見舞いのメールを頂戴したのは、8月10日のことであったが、その折の彼との電話で「涼しくなったらまた訪ねる」と約束したのでありました。しかし、9月になってもなかなか涼しくならず、訪問が延び延びになっていました。 10月に入って暑さも落ち着いて来たので、天気予報の状況を確認の上、彼に電話を入れ、「11日午後1時頃に訪ねる」旨を伝えたのでありました。 彼を訪ねるのは、今年の4月19日以来であるから、ほぼ半年ぶりの再会であります。 前回は、同じく同級生のひろみの郎女さんと一緒に彼女の車に同乗しての訪問で、帰途のみ、途中で車から降ろしていただき、積み込んで置いた小型折りたたみ自転車トレンクルでの銀輪散歩というスタイルでありましたが、今回はヤカモチ単独で堺市まで往復というフルスペックの銀輪散歩であります。ということで、車に積み込む必要もないので、トレンクルではなく、CB(クロスバイク)で出かけることとしました。<参考>喜多麻呂君を訪ねて堺市まで 2024.4.20. コースは、花園中央公園から近鉄奈良線・東花園駅前で線路南側の道に出て、これを西へ。瓜生堂西交差点で中央環状道路を南へ。美原ロータリーで西に進み、仁徳天皇陵を左に見て、堺区安井町交差点で国道26号を南に進み、浜寺石津町東2丁交差点の一つ先の路地を左に入った付近が目指す目的地である。片道40km程度の距離であります。(第二寝屋川・巨摩橋東交差点北側付近) 瓜生堂西交差点からは国道26号にぶつかる堺区安井町交差点まで、中央環状道路を走るだけであるから、コースは単純の筈。 先ず、第二寝屋川を渡ります。この川は、恩智川から分岐し、東大阪市と八尾市の市境を西に流れ、中央環状道路を越える付近から北西に向きを変えて東大阪市、大阪市域を流れ、大阪城公園の北側で寝屋川に合流している川である。寝屋川市域を一度も通過しないのに第二寝屋川という名で呼ばれるのは、寝屋川、恩智川の水害対策として開削された川だからなんだろう。 起点は恩智川であるから、第二恩智川と命名することもあり得たかと思うが、終点側からみて第二寝屋川と命名されたのだろう。まあ、恩智川も寝屋川に合流しているから、恩智川と分かれて第二寝屋川の水となった水も、そうならず恩智川の水のまま流れていった水も、共に寝屋川の水となって再会するという次第。(久宝寺緑地) 久宝寺緑地で小休止。 JR関西本線を跨線橋で越えます。 自転車でも押して上れるスロープがあるので、問題なしです。(JR関西本線・久宝寺駅西側跨線橋から西方向を望む) 長吉長原東交差点は横断歩道がなく、ご覧のような歩道橋が設置されていて、これを利用しなければならない。(出戸歩道橋) 自転車でも利用できるようにスロープがあるので、面倒ではあるが、それを別にすれば、通行に問題なしであります。 そして、新明治橋で大和川を渡ります。(大和川・新明治橋から下流側を望む) 大和川を渡った先が、近畿自動車道と西名阪自動車道とが交差合流する松原JCTとなっているので、歩道部分も自動車道のそれに従ってカーブしていることや高架橋梁が視界を遮ることもあって、ぼんやりしていると方角を間違い道に迷うことになるので要注意である。(池のフェンスに鷺) 中央環状道路を、松原JCTから南へ500mほど行ったところに三角形の大きな池があり、環状道路側には人の背丈ほどの高さの金属製の白いネットフェンスが設置されているのだが、それにアオサギがとまって、池の水面を見つめているのでありました。 そして、難題の近鉄南大阪線の跨線橋ですが、急な階段を上る構造になっているので自転車を押して上がることは出来ない。大きく東側(左手側)に回り込んで踏切を渡る必要があるのだが、ズボラをして自転車を担いで上ることにする。 しかし、これは失敗。かなりの労働である。 7~8分目位まで上って来たところで、上から階段を下りようとしている女性と鉢合わせ。危険なので、自転車を抱えたまま一時静止。先に彼女を通すべく道を空けて「お先にどうぞ」と声を掛ける。「手伝いましょうか」という彼女のご親切なお申し出は丁重に、勿論、ご辞退申し上げました。(近鉄南大阪線・中央環状道路跨線橋から西方向を望む) 跨線橋に上り切ったところで小休止。 写真をパチリ1枚は休憩を兼ねてのものでありました。 往路の写真はここまで。 途中で昼食を済ませ、手土産の買い物などで時間調整をし、12時30分到着でありました。 半年ぶりの再会でしたが、喜多麻呂君はそれなりにお元気な様子で何よりであります。 1時間余の雑談で旧交を温め、午後1時40分頃においとまする。 帰路は再び銀輪散歩であります。 先ず、仁徳天皇陵にご挨拶。(仁徳天皇陵・拝所) 近づいてみると、正面鳥居右側のお堀脇に鷺が一羽。(御陵に鷺) 御陵(みささぎ)にサギとはこれいかに。 これは別のアオサギでしょうが、さながら墓守でもしているつもりであるか。こちらを見ているのか、堀の小魚を見ているのか。 中央環状道路に出るべく、仁徳天皇陵に沿って北へと向かうと、その陪冢だという銅亀山古墳というのに出くわした。(銅亀山古墳)(同上・説明碑) 中央環状道路沿いの大泉緑地に入ってぐるりひと回りして、再び環状道路に戻る。(大泉緑地) 帰途は、近鉄南大阪線の跨線橋は遠慮し、踏切を迂回するコースを選択。 そう言えば、前回の帰途もこの踏切を迂回するコースを取ったのでした。 往路では、そのことを忘れていて、急階段を自転車を抱えて上るなどという無茶をしてしまったのでありました。 大和川を渡り、今度は上流側を撮影。(大和川・新明治橋から上流側を望む) 前回は、大和川の右岸堤防道を上流へと走ったのだが、今回は中央環状道路を直進します。(JR関西本線・久宝寺駅) しかし、JR関西本線を越える段になって、近鉄南大阪線の場合と同様に、跨線橋ではなく、踏切を渡ろうと考えて、久宝寺駅の方にと向かう。 ところが、次の八尾駅前まで、踏切が一つもないのである。 八尾駅前、西側の踏切を渡り、アトは方角だけを頼りにジグザグに走っていて、出くわしたのが、この神社。(御野縣主神社)(同上・由緒) 由緒を見ると、祭神が天ノ湯川田奈命とある。 アマノユカワタナと言えば、柏原市の天湯川田神社のことが思い出されたので、立ち寄ってみました。 彼の逸話については、下記<参考>記事をご参照ください。<参考>天湯川田神社 2018.6.7.(同上・拝殿) この神社の拝殿背後には旧大和川の堤防跡が残っているとのこと。(同上・旧大和川の堤防跡の碑) 以上、友人訪問兼銀輪散歩走り書きでありました。

2024.10.12

コメント(6)

-

囲碁例会・調子はイマイチです

今日は囲碁例会の日。 朝方の雨も上がったので、自転車で出かけることとします。 このところ、MTB(マウンテンバイク)を利用していましたが、今日はクロスバイク(CB)で出かけることとしました。 今回も特段の立ち寄り先がなく、会場の部屋がある梅田スカイビルまでの直行直帰でありましたが、大阪城公園を通り抜ける往路コースについては、久しぶりに、かつてはよく走った公園南側の坂道を上るコースを選択してみました。 坂の途中から大阪城公園に入り、南外堀沿いの道を走ります。(大阪城・南外堀)(同上・説明碑) かつては、公園に入らず、南側に沿う坂道を上り切り、上町筋を北に入り、大手前交差点で高麗橋通りを西に向かうという、公園外周道路を走るということがよくありましたが、この上町筋までの上り坂が結構きついので、最近はこれを回避して、森ノ宮入口から公園に入って、東外堀、北外堀沿いの道によって、これを通り抜けるというコースを選択することが多くなっています。(大阪城公園通り抜けコース地図)(注)赤線――今日のコース 青線――最近の通常通り抜けコース ということで、久しぶりに大手門の前を通過。(大手門) 梅田スカイビル到着が午前11時5分。家を出たのが9時30分。 1時間35分かかったことになる。 今回も駐輪場が満車。入口前にマイCBを停め、係員の人の「空きが出たら駐輪して置く」というご親切な言葉に甘えて、ヤカモチは地下のカフェレストランへ。少し早いが昼食を済ませることとする。 昼食を終えて、駐輪場に戻ると、23番が空いたとかで、そこに運んで駐輪して下さっていました。お礼を申し上げて、会場となっている部屋があるガーデンファイブ棟5階に上がる。 まだ、どなたもお見えではない。碁盤、碁笥を設営して待つ事、30分足らず、平〇氏がご来場。 同氏と対局。ほぼ終わりかかった頃に、村〇氏と福麻呂氏がご来場。 平〇氏との対局はヤカモチの3目半の勝ち。 メンバーチェンジして、ヤカモチは福麻呂氏と対局。これはヤカモチが投了して中押しで負け。 続く3戦目は村〇氏との対局であったが、これも中央の戦いで破綻が生じ、大差で完敗。 ということで今日も1勝2敗とイマイチの成績。 これで今年に入ってからの成績は21勝22敗。 今年初めて5割を割り込み、負けが先行する形となってしまいました。 残すところ、アト11月と12月の4回だけ。うち12月の1回目は他用で欠席の予定であるから、出席できるのは3回だけ。何とか負け越しとならぬよう、頑張らなくては(笑)。 帰途は、横枕南公園と花園中央公園で小休止しての帰宅でありました。(横枕南公園&マイCB)(花園中央公園&マイCB)<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.10.09

コメント(4)

-

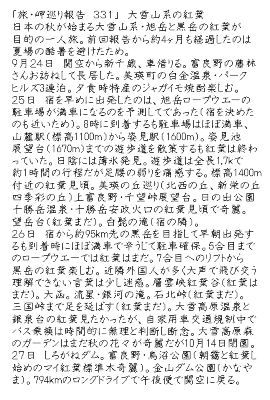

岬麻呂旅便り331・大雪山系の紅葉

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 今回は、この時期、毎年恒例となっている、北海道・大雪山系の紅葉を訪ねての旅であります。(旅・岬巡り報告331・大雪山系の紅葉)※画像をクリックして大きいサイズの写真でお読み下さい。 以下は、旅報告に添付の写真ですが、別途Eメールで個々の写真を送信下さっているので、旅程に従い、順次ご紹介させていただきます。(331報告添付写真1)(同上2)(同上3) 日本の秋は此処より始まるとされる大雪山系の紅葉。 その紅葉を求めての一人旅とのことですが、我々もブログにて同行させていただきましょう。 とは言え、地理不案内なヤカモチ、写真を並べるだけのことになりそうではありますが。9月24日関西空港→新千歳空港→(レンタカー)→富良野(藤林氏訪問)→美瑛町・白金温泉・パークヒルズ(3連泊) 今回は、美瑛町の白金温泉パークヒルズに3連泊しての3泊4日の旅でありますが、ここをベース基地として旭岳ほかの紅葉巡りをされるようです。 夕食には「ジャガイモ焼酎楽しむ」と書かれていますが、芋焼酎の原料はサツマイモだけかと思っていたら、ジャガイモの焼酎もあるのですな。 まあ、麦であれ、米であれ、芋であれ、下戸ヤカモチにはかかわりのないことにござんす(笑)。9月25日旭岳ロープウェイ山麓駅→同・姿見駅→姿見池展望台(遊歩道散策)→美瑛の丘巡り(北西の丘・新栄の丘・四季彩の丘)→上富良野・千望峠展望台→日の出公園→十勝岳温泉・十勝岳安政火口→望岳台→白髭の滝 先ずは旭岳ロープウェイ山麓駅へと向かいます。 到着は朝8時。早めに宿を出たのも駐車場が満車になってしまうことを危惧されてのことであったようですが、朝8時にしてほぼ満車状態。 幸い、岬麻呂氏の車は駐車できたようですから、これよりロープウェイにて山麓駅(標高1100m)から姿見駅へと向かいます。(旭岳) 姿見駅に降り立ち、旭岳の雄姿を望みつつの遊歩道散策であります。(同上・遊歩道) しかし、姿見駅(標高1600m)から姿見池展望台(標高1670m)までの遊歩道は、既に「紅葉は終わっていた」とのこと。 それでも、下掲の湖沼群の眺めなどはまこと雄大にして、額田王ならずとも「秋山そ我は」である。(同上・湖沼群) この「すり鉢池」は隣にある「鏡池」と合せて「夫婦池」とも呼ばれるそうだが・・。(同上・すり鉢池) ロープウェイで山を下ります。紅葉愛でつつ・・。(旭岳ロープウェイ) 次は、美瑛の丘巡り。(美瑛・四季彩の丘) 上富良野の千望峠展望台から日の出公園へ。 この辺りになると、それがどの辺りなのかがもう分からない。(千望峠)(日の出公園) そして、望岳台から十勝岳を望み、十勝岳温泉、安政火口、白髭の滝と巡ります。(十勝岳)(十勝岳温泉) 十勝岳温泉、同安政火口付近の紅葉は丁度見頃であったようです。(十勝岳・安政火口)(白髭の滝)9月26日黒岳ロープウェイ→黒岳7合目へのリフト→層雲峡・紅葉谷→大函→銀河・流星の滝→石北峠→三国峠→大雪高原・森のガーデン この日は黒岳へと向かいます。 リフトに乗って眼下の紅葉を楽しもうという次第。 しかし、黒岳は宿からは約95kmも先。 駐車場の心配もあり、早朝に出発。 予想通り、ほぼ満車であったが、何とか駐車場所を確保。(黒岳・7合目リフト)(同上・6合目) 美しい、紅葉、黄葉であります。 因みに、「もみじ(旧仮名遣いでは、もみぢ)」は「紅葉、黄葉」の二通りの漢字表記があるが、現在は「紅葉」が一般的で「黄葉」と書くことは希である。 一方、万葉では「黄葉」と表記するのが普通で、「紅葉」と表記するのは、下掲の歌1首のみである。妹がりと 馬に鞍置きて 生駒山 うち越え来れば 紅葉(もみち)散りつつ (万葉集巻10-2201)<妻のもとへと馬に鞍を置いて生駒山を越えて来ると、もみじ葉が散っている。>(同上・7合目展望台) 黒岳の紅葉を十分に楽しみ、層雲峡へと向かいます。(層雲峡・紅葉谷) 層雲峡の紅葉はまだ。 石北峠、三国峠の紅葉もまだ先のようです。(三国峠) 大雪高原森のガーデンに立ち寄って行く。(大雪高原森のガーデン)9月27日しろがねダム→富良野・鳥沼公園→金山ダム公園→新千歳空港→関西空港 旅の最終日は、やはり、岬麻呂氏が「紅葉のマイ標準木」とされている木のある、富良野の鳥沼公園であります。(鳥沼公園) 写真左寄り奥に見える赤く紅葉している木が「マイ標準木」です。 朝霧と紅葉。いい雰囲気です。 そして、金山ダム公園です。(金山ダム公園) 以上、全794kmのロングドライブ旅でありました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2024.10.07

コメント(10)

-

墓参・壱師の花の咲く道を

今日は月例の墓参。 朝方の雨も小止みとなったので、墓参に出掛けることに。 坂道を少し上ったところにある寺の門前の言葉は先月のものと変わっていなかったので撮影せずスルー。寺の門前を通り過ぎ、一つ南側の坂道に移り、これを上って行く。(ギンナン) 道にギンナンが落ちている。途中にあるテニスクラブの敷地内の銀杏の木から落ちた実である。 道の中央部に近い辺りに落ちたギンナンは車に轢かれて潰されたのであろう。点々と黄色いシミになって、あの特有の臭いを漂わせている。 上の写真は、塀際、道路の端っこに落ちている実である。 この付近から坂道は急こう配となる。 ギンナンから少し上った道の右側にはムクロジの大木があり、道の左側の空き地にはチョウセンアサガオがはびこっている。(ムクロジの木)(チョウセンアサガオの実) チョウセンアサガオの実の中には黒い小さな種子がびっしりと詰まっているので、その繁殖力の強さが想像される。 この小さな空き地は、このチョウセンアサガオにほぼ占領されかかっていますが、このまま放置されたなら、来年にはこの草で埋め尽くされることになるのだろう。 更に上ると、ヒガンバナが目に入りました。 そして、クズの花も。(ヒガンバナ)道の辺(へ)の 壱師(いちし)の花の いちしろく 人皆(みな)知りぬ 我(あ)が恋妻を (巻11-2480)(クズ)真葛原(まくずはら) なびく秋風 吹くごとに 阿(あ)太(だ)の大野(おほの)の 萩の花散る (巻10-2096) クズもヒガンバナも万葉植物であるが、クズの花はさて置き、9月に入っても今年は真夏のような暑さが続いたので、ヒガンバナも咲く時期を測りかねたか、開花が随分と遅くなりました。 墓参する前に、もう少し花の写真をと、我が家の墓を横目に通り過ぎて更に坂道を上って行くと・・。墓地を過ぎた辺りにもヒガンバナが咲いていました。(ヒガンバナ咲く道の辺に・・) この道の奥に咲いていたのはタデの花。(イヌタデ)わがやどの 穂(ほ)蓼(たで)古幹(ふるから) 摘(つ)み生(お)ほし 実になるまでに 君をし待たむ (巻2-2759) 視線を上げると、少し離れたところにクサギの花が目に入った。 近づいて撮影してみようと草むらに分け入って行く。(クサギ1)(クサギ2) しかし、これが間違いのもと。 草むらから道に戻ると、ズボンの両ひざから下の部分やスニーカーにびっしりとヌスビトハギの実がくっついていたのでした。 これを取り除くのにひと苦労。(墓地のクスノキ) 我が家の墓へと戻ります。(墓地からの眺め) 墓参を済ませて、来た道を戻ります。(墓地に西瓜) 空き区画なのか、墓石などが建てられていない区画に西瓜が一つなっていました。勝手に生える訳がないから誰かが植えたのだろうか。 何とも妙な光景です。(カリンの実) こちらは墓地ではなく、墓から少し坂道を下った、空き家となっている民家の庭に生えているカリンの木です。 墓地にスイカ、空き家にカリン。 そして、石垣にニラ。(ニラ)伎波都久(きはつく)の 岡の茎韮(くくみら) 我(われ)摘(つ)めど 籠(こ)にものたなふ 背(せ)なと摘まさね (巻14-3444) 正確には、石垣の前にニラ、であります。(同上) そして、タマスダレ。 この花は、別名・レイン・リリーとも呼ばれるから、雨には相性がいいのだろう。雨露を帯びた姿には風情がある。(タマスダレ) 以上、墓参兼花散歩でありました。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。 花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011

2024.10.04

コメント(6)

-

囲碁例会・4戦全敗でした。

今日は囲碁例会の日。 お天気に問題はなさそうなので銀輪散歩を兼ねてMTBで出かける。(横枕南公園・マイMTB<マウンテンバイク>) 帰路では水分補給などでよく休憩するのが横枕南公園であるが、今日は往路で一時休憩。藤棚の下のベンチがお決まりの休憩場所であるが、ここで水分補給をして一息入れました。 そして、大阪城公園までノンストップ走行(信号待ちの一時停止は別として)であります。(大阪城公園・森ノ宮入口)(同上・お堀端) 大阪城公園は休憩せずに通り抜け。(天満橋から大川上流を望む) 天満橋を渡り、滝川公園での休憩も省いて梅田スカイビルへと向かう。(今日の門前の言葉) 公園はパスしたが、道路向かいのお寺の門前の言葉だけは撮影して置きます。 梅田スカイビル到着は11時45分位であったかと思うが、今回も駐輪場が満車。しばらく入口前で待つこととしたが、顔なじみ係員の人が、「空きが出たら駐輪して置くから、キーだけ施錠して置いてください。」と言ってくれたので、入り口前に駐輪して彼に委ねることに。 地下の滝見小路に向かい、先ず昼食。全席喫煙席というカフェレストランで昼食済ませて、駐輪場に戻ると、係員さんが、「128番が空いたのでそこに停めて置きました」とのこと。 ハンドルに括り付けたままにしていたペットボトルケースを取り外して、駐輪場から、中庭(ワンダースクエア)を通り抜けて里山の方へと向かう。(梅田スカイビル)(梅田の里山) 梅田の里山には足を踏み入れず、パノラマ撮影で写真を1枚だけ撮影。 パノラマ撮影なので、画像が不自然に歪んでいます。 会場の部屋になっているガーデンファイブ棟5階の部屋に行くと、既に平〇氏が来て居られましたので、彼と先ず一局。 中盤の戦いで、コウ争いとなり、コウ立てに失敗してコウに負け、ガタガタとなり、中押しで負け。 終盤となった頃に、福麻呂氏、村〇氏がご来場。 ヤカモチの2局目は村〇氏、3局目は福麻呂氏と。何れも不注意な見落としがあってヤカモチの負け。平〇氏と再度対局するもこれも負けて、今日は4戦全敗。見落とし、勘違いなどの不注意ミスが重なって、今日は散々な碁となりました。これで今年の成績は20勝20敗となり、勝ち越しにも赤信号が灯る微妙な状況となりました。(梅北公園・うめきた広場) 帰途は、最近オープンしたという梅北公園を見て行くこととする。(同上) すっかり景色が変わってしまっているので、道に迷いそうです。 大阪城公園、横枕南公園で一時休憩して、帰宅は午後5時過ぎ。 今日も汗だくの一日となりました。(大阪城公園・噴水広場)(横枕南公園とマイMTB<復路>)<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.10.02

コメント(4)

-

おおさかサイクルピクニック

タンデム自転車初体験のことは、7月18日の記事で紹介しましたが、今日は2回目のタンデム乗車でありました。<参考>タンデム自転車初体験 2024.7.18. 今回も利衣郎女さんからのお誘いによるものでありました。 第3回大阪サイクルピクニックというイベントに参加申し込みをしたので、お付き合い願えるかというメールが、友人の偐山頭火君とヤカモチの両名宛てにありました。 偐山頭火君は左ひざを痛めていて、参加を辞退されたので、ヤカモチだけ参加させていただくことに。 午前9時55分地下鉄御堂筋線淀屋橋駅改札口前での待ち合わせということで出かけましたが、予定より2便早い時刻の電車に乗ったので、淀屋橋駅には9時30分に到着。利衣郎女さんも予定よりも早く9時45分前後には到着。<参考>第3回大阪サイクルピクニック(開催概要) 大阪サイクルピクニックについては初めての参加で、何の知識の持ち合わせもないのであるが、中之島公園の中央公会堂前の水上広場を起点に御堂筋を南に走り、本町通りで左折・東に進み、大阪城公園前・馬場町交差点を左折・上町筋を北に入り、大手前交差点で左折・高麗橋通りを西に進み、堺筋から三つ西の三休橋筋で右折・北に進み、北浜2丁目交差点で土佐堀通りを越えて、栴檀木橋で土佐堀川を渡り、中央公会堂前に戻って来るというコースをアピール走行するという催しらしい。 前回お世話になったあおぞら財団の方々や自転車愛好家の方々で組織された自転車文化タウンづくりの会主催、御堂筋サイクルピクニッククラブの企画・運営によるイベントとのこと。(第3回大阪サイクルピクニック・アピール走行前の様子1)(同上2) 会場に着き、受付を済ませるも段取りがよく分からない。 利衣郎女さんがレンタルを申し込んだタンデム自転車はどれなのかと、タンデムが駐輪してある場所に行くが誰も居ないので、どれとも分からない。 適当にピックアップして持ち出せばいいのかと、そのうちの1台を持ち出そうとしていると、あおぞら財団の人が来られて、割り当て機種が決まっているのでと示されたのは大型の赤いタンデム。 アピール走行は10時30分スタートであるが、AからIまでの9組のグループに分かれて走行をするとのこと。各グループのリーダーが先頭を走り、メンバーはその後ろについて走るというもの。<追記注:2024.9.24.10:33>冒頭の写真を見ると「J」のカードを掲げた人物が写っていますので、グループは10組あったようです。 ヤカモチたちはIグループということで、一番最後のグループ。 各自、自身愛用のスポーツタイプの自転車を持ち込んでのアピール走行への参加のようですが、中にはママチャリで参加という人もいる。 Iグループは、一部普通の自転車の人もいたが、殆どの皆さんはタンデムであるから、レンタル組であるのだろう。 利衣郎女・ヤカモチが割り当てを受けたのは大型の赤いタンデム自転車であるが、いざ出発と走り出したものの、前ペダルと後ペダルの高さが同調していなくてチグハグ。うまく走り出せない。その旨申し出ると直ぐに代車を用意して下さり、ひと回り小型の赤いタンデムに乗り換えての出発となりました。(同上・コース図 ――線:走行コース) 途中、赤信号の度に停車することが多くあって、余り快適とは言えない走行でありましたが、無事11時40分前後にゴールイン。 走行距離は6km余であるから、度々の信号待ちを考慮に入れても、かなりゆっくり目の走りであったことになる。 ゴールイン後、各グループごとに集合記念写真を撮っていただいたが、この第3回大阪サイクルピクニック関連のSNSでその写真を目にするというようなことがあるのだろうか。(同上チラシ) 終了後、淀屋橋駅前の喫茶店で利衣郎女さんと昼食。この勘定は持たせてくれとの利衣郎女さんのお申し出にあやかり、ご馳走になってしまったヤカモチでありました。 利衣郎女さんとは淀屋橋駅改札口前で別れ、午後1時40分頃の帰宅。<参考>自転車関連の過去記事はコチラ。

2024.09.23

コメント(8)

-

中秋の名月2024

今宵は中秋の名月。 旧暦8月15日の月が中秋の名月。今年の中秋の名月は満月ではなく、満月になるのは、明日の夜とのことですが、こんな風でありました。(2024年9月17日・中秋の名月1)(同上2)(同上3)(同上4)(同上5) 名月や池をめぐりて夜もすがら (芭蕉) <名月が映る池の周囲を回りながら夜通し過ごすことだ> 名月はふたつ過ても瀬田の月 (芭蕉) <二度の名月が過ぎた後でも、瀬田の月は見飽きることがない> 月の万葉歌は下記<参考>の過去記事に掲載していますので、割愛しました。<参考>中秋の名月 2013.9.19.

2024.09.17

コメント(7)

-

囲碁例会・毎度同じコースの繰り返し

今日は囲碁例会の日。 例会は月2回、毎月第一、第二水曜日開催と決まっているが、8月は第二水曜日が14日、お盆で休会。そして前回例会の9月4日は欠席したので、ヤカモチにとっては35日ぶりの囲碁例会ということで、久々の囲碁でありました。 ヤカモチにとっては、囲碁も楽しみ、囲碁会場への銀輪散歩も楽しもうという一石二鳥の楽しみなのであるが、最近は自宅と会場の梅田スカイビル(新梅田シティ)を往復するだけで、遠回りしたり、寄り道したりということが殆どなくなっているので、銀輪散歩もほぼ同じコースの繰り返しになっている。 これも年齢の所為であるか。 そんなことで、ブログ記事としてはこれといった話題の提供もないものになってしまっているのであるが、もう少し涼しい気候になったら、かつてのように遠回りや寄り道を再開したいものであります。 ということで、今回も大阪城公園森ノ宮入口から大阪城公園通り抜けであります。(大阪城公園森ノ宮入口) 大阪城公園を通り抜け、天満橋を渡った先の滝川公園で小休止するのが最近のパターン。 その公園の西側道路向かいのお寺の門前の言葉、本日はこれ。(今日の門前の言葉) 梅田スカイビル到着が11時45分頃。今日も満車で、入れない。 係員の方の話だと最近はずっとこのような状態が続いているとのこと。 ヤカモチが到着した時には、ママチャリの女性が先客で待って居られて、一台の自転車が出て行くところで、程なく彼女が入場、駐輪されました。 ヤカモチも彼女に倣い、入場口前の路上にMTB(マウンテンバイク)を停めて、空きを待つことにする。 しばらくして、一人の男性が駐輪場の西側入口の前で何やら携帯電話で長話をされているのが視界に入る。雰囲気的に彼は駐輪場に自転車を停めているような感じがしたので、様子を見つつ待つことに。3分程度で電話が終わったようで、予想通りに彼は駐輪場に入って来た。 12時を1~2分過ぎた位で、ヤカモチも無事駐輪することができました。(梅田スカイビルの駐輪場) 上の写真は、電話しながら男性が立っていた西側入口近くから撮影したもので、自転車での入場口は、右手に白く写っている料金精算機のある右側になっていて、そこから入場することになっている。 自転車を取り出そうとする人は、西側の入口から入って来るのが普通。 自転車を取り出しての出口は、写真奥、突き当りの右手に設けられている。 なお、写真は、到着時のものではなく、囲碁例会を終えての帰路に撮影したものである。 先ずは、昼食である。(CAFFE PIAZZA POPOLO店内) 昼食は全席喫煙席というカフェレストランで。 写真は客の姿が写らぬように天井に向けて撮影したので、何やら訳の分からぬ写真になっている。 昼食を済ませて、会場の部屋に行くと、既に平〇氏が来て居られた。 早速に同氏とお手合わせ。 序盤で右下の大石を取り込んだことで、楽な展開に。劣勢を挽回するための無理筋な手が一層形勢を悪くするという形となり平〇氏の投了。ヤカモチの中押し勝ちとなりました。 しかし、続く福麻呂氏には10目余の負け、村〇氏には中押し負けとなり、本日は1勝2敗とイマイチの成績でありました。(囲碁の部屋からの窓外の眺め)<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.09.11

コメント(5)

-

墓参・チョウセンアサガオなど

長らくブログを休んでしまいましたが、久々に記事を更新します。 と言っても、特段の話題もなく、月例の墓参の記事であります。 9月と言うのに真夏のような暑さの中のお墓参りでありました。(門前の言葉) 今日の門前の言葉は、 老いが 病いが 死が 私の生を 問いかけている ―二階堂行邦― という、何やら身につまされる言葉でありました(笑)。 墓地への坂道を上って行き、先ず目にとまったのは棗の木。(ナツメ) ナツメの実が少し色づき始めています。 ツクツクボウシが鳴く坂道を上って行きます。そして、住宅が取り壊された空き地に勢力を張っていたのは、チョウセンアサガオ。(シロバナチョウセンアサガオ)(同上)<参考>チョウセンアサガオ・Wikipedia 熱帯アメリカ原産の一年生草本で、日本へは明治初期に渡来した帰化植物とのことだが、草全体に有毒成分を含むそうだから、葉や茎を素手で触ってその汁が付着した手で目をこすったりしないことが肝要。 ということで、ヤカモチも眺めて行くだけ。写真を撮るだけ。(クズ) 墓地の入口近くの池の畔に生えているアキニレの木を覆い隠さんばかりにクズが這い広がり、花をつけてもいる。 クズの花は「萩の花尾花葛花撫子の花・・」の万葉歌に詠まれた「秋の七種」の一つであるから、秋を感じ取るべきなんだろうが、滴る汗がそれを裏切っています。(墓地からの眺め<西方向>)(同上<東方向>) 墓地に到着。(クスノキ) 墓地のランドマークであったクスノキの大木も、今は一部が辛うじて生きているのみで、主要な部分は伐採されて見る影もなしであります。 前頁の記事が「お盆のお墓参り」でありますので、墓参の記事が連続してしまうこととなり、いささか不本意のこととなりましたが、ヤカモチが無事に生きていることのご報告も兼ねての記事でもありますれば、ご容赦のほどを(笑)。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。

2024.09.07

コメント(6)

-

お盆の墓参り

昨日13日はお盆のお墓参りでした。 今月2日に月例の墓参をしたばかりであるが、お盆と年末には重ねて墓参をするというのが、ヤカモチの習慣となっているのである。 シャンシャンとクマゼミの鳴く坂道を自転車のMTBで上って行きます。 と言っても途中にある寺の辺りまでで、アトは押して上がります。急な勾配の坂道なので、漕いで上がる元気はもうありません。 腰痛の所為でヤカモチにとって歩行はいささかの苦痛が伴う動作となるのであるが、自転車に乗っての移動は何の問題もなく、また自転車を押して歩くという動作も、只歩いているという動作よりも、やや前かがみになってという姿勢のゆえか苦痛がずっと軽減され楽に歩けるのである。 寺の門前の言葉も、先月5日の墓参の時に見たものがそのままで、更新されていなかったので、前回に続きスルーであります。 寺の前の道端にはアブラゼミの死骸が一つ転がっていました。 蝉と言えば、今月10日(土)に散髪に行った帰りに枚岡梅林に立ち寄った際、ミンミンゼミとツクツクボウシが同時に鳴いているのを耳にしました。前者は真夏の蝉の声、後者は過ぎ行く夏と言うか、夏の終わりの蝉の声というイメージである。 夏を押しとどめようと鳴くミンミンゼミと「秋よ来い」と鳴くツクツクボウシがせめぎあっている、そんな気がしたものであるが、どうやらミンミンゼミがせめぎあいに勝ったみたいで、昨日も今日も真夏のそれの猛暑である。 ということで、蝉の写真でも掲載して置きます。(クマゼミ) と言っても、その折のミンミンゼミとツクツクボウシの写真を撮った訳ではありませんので、先月22日に喫茶・ペリカンの家に立ち寄った際、店の前の喫煙ベンチのかたわらに植えられているシマトネリコの木にとまっていたクマゼミの写真であります。 墓地に到着、花を取り替え、線香を手向け、合掌礼拝。 墓参を済ませてから、墓地への坂道の一つ北側の坂道に移り、そこにある市杵島姫神社の木陰で一休み。水分補給とタバコ一服をしながら気がついたのは、今回の墓参に関連する写真を1枚も撮っていないということでした。 それで、撮ったのが次の写真2枚。(大阪一望) 右手の大型マンションの背後に写っているのが花園ラグビー場のスタジアム。その後方右端に見える茶色のビルが東大阪市庁舎。 写真で見ると距離感が違って見えるが、東大阪市庁舎は花園ラグビー場の西北西方向約2.5kmの位置にある。 カメラの角度を下げて、手前側を撮ったのがこの写真。(坂道) この坂道は一つ北側のそれであるが、墓地への坂道もこれと同じような坂道でありますので、これを自転車で漕いで上るのは、電動アシスト付きなら別であるが、普通の自転車ではとても上り切れないのであります。 それでも、上りは貯金のようなもの。帰途はこの貯金を取り崩して一気に走り下ることになる。要するにプラマイゼロということであります。<参考>墓参関連の過去記事はコチラ。

2024.08.14

コメント(4)

-

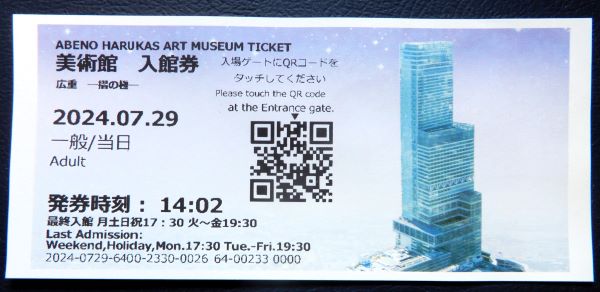

西ノ京四ヶ寺巡礼(下)

(承前) 前頁の続きです。7月30日の西ノ京四ヶ寺巡礼銀輪散歩は、西大寺、喜光寺、唐招提寺まででタイムアウトとなりましたので、翌31日に残る薬師寺を拝観すべく出かけてまいりました。 銀輪散歩を、とも考えましたが、猛暑の中でもあり、西ノ京駅前の薬師寺のみの拝観なので、トレンクルの持参は取り止め、電車で出かけることとしました。 近鉄奈良線・大和西大寺駅で橿原線に乗り換えて、二つ目の駅・西ノ京駅で下車します。 西ノ京駅は改札口が地下1階になっているので、ホームから地下改札口に行き、再び地上に戻るという面倒な導線になっている。 地上に出て正面を進むと、先ず目に入ったのがこの薬師寺伽藍図。(薬師寺伽藍図) はい、只今、駅前、遊歩道を少し東に入った場所「現在地」に居ます。 こういう写真は、現在地の説明が一目瞭然なので、説明不要ですな。 広い通り、参道に出て右折、南へ、與楽門へと向かいますが、時刻が既に正午近くになっていたので、喫茶店にでも入って軽く昼食を済ませることにします。 與楽門から少し西に入ったところに”PAS Á PAS”というベーカリーカフェがあったので、そこで昼食&珈琲としました。 ランチも済ませたので薬師寺に向かいます。(薬師寺縁起・パンフレットより) このパンフレットを開くとこんな風になります。(同上 ※画像をクリックして大きいサイズの写真でご覧ください。) 上の写真には青線――で巡回コースを書き加えていますが、それでお分かりの通り、この日の拝観は南側の白鳳伽藍エリアのみであります。 與楽門より入山し、北拝観受付で拝観受付を済ませます。 先ず目に入る正面の建物が食堂(じきどう)。 薬師寺の正門は南門であるから、その反対側である北側にある與楽門は言わば裏門である。裏口から入るのがヤカモチ流であるから、これでいいのである。 裏口から入ったのだからいきなり食堂の建物ということになるのも仕方がないが、昼食を済ませたばかりのヤカモチであるから、これには入らず建物に沿って北側の空間を東へと回り込んで、伽藍の中心部に行こうと歩いていると、目にとまったのがこの石標。(十字廊と周辺の遺構) かつては食堂の北側に接して十字形の間取りをした食殿(じきでん)という建物があったということのようである。食堂に付帯する何らかの機能を受け持つ建物であったのだろう。 まあ、食堂(じきどう)とは言っても、食事を提供する場所というのではなく、今は参拝者向けの土産物など諸グッズの売り場兼休憩所といった機能を果たしています。 さて、食堂とこれに続く東僧房の建物に沿って歩き、これを東に回り込んだところにあるのが鐘楼。 鐘楼越しに東塔を撮ってみる。(鐘楼と東塔) 鐘楼の前には、蓮鉢が沢山並べられている。(蓮と東塔) 今回の拝観は蓮の花がキーワードであるから、蓮の花越しに塔を撮ってみます。 ハスは万葉では「はちす」というが、これはその実となる部分の形状が蜂の巣の形状に似ているからである。 もともと日本に自生していたとする説と、大昔に中国から渡来したとする説があるらしいが、インドが原産とされているようだから、有史前のいつの頃からか日本にやって来たのだろう。インドでも地中海沿岸でもハスは永遠の花として尊ばれた。ハスと仏像とは深く結びついているが、仏教で尊重される花であることは今も万葉の昔も変わらない。 遅ればせであるが、蓮の万葉歌を紹介して置きます。み佩(は)かしを 剣(つるぎ)の池の 蓮葉(はちすば)に 溜(た)まれる水の 行くへなみ 我(あ)がする時に 逢ふべしと 逢ひたる君を な寝(い)ねそと 母聞(き)こせども 我(あ)が心 清隅(きよすみ)の池の 池の底 我(あれ)は忘れじ 直(ただ)に逢ふまでに (万葉集巻13-3289)(<み佩かしを>剣の池の蓮の葉に溜まっている水のように、行く方もなく私が思い悩んでいる時に、是非逢おうと言って逢ってくれたあなたのことを、共寝してはいけないと母は仰るけれど、<我が心>清隅の池の、池の底のように深く私は忘れまい。じかにお逢いするまでは。)蓮葉(はちすば)は かくこそあるもの 意吉麻呂(おきまろ)が 家なるものは 芋(うも)の葉にあらし (長意吉麻呂 万葉集巻16-3826)(蓮の葉とはこのようにこそあるもの。意吉麻呂の家にある蓮の葉は芋の葉のようです。)勝間田(かつまた)の 池はわれ知る 蓮(はちす)無し 然(しか)言ふ君が 髭(ひげ)無き如し (婦人 万葉集巻16-3835)(勝間田の池は私は知って居ります。蓮などありません。そう言うあなたに髭が無いのと同じです。)※この歌についての解説はコチラの過去記事に記載しています。ひさかたの 雨も降らぬか 蓮葉(はちすば)に 溜(た)まれる水の 玉に似る見む (右兵衛 万葉集巻16-3837)(<ひさかたの>雨でも降らないかなあ。蓮の葉に溜まる水が、玉にそっくりなのを見よう。)(同上)(東塔と中門と金堂) 回廊の方に進み、東方向から、東塔、金堂、西塔を撮ってみよう。(東塔と西塔と金堂) はい、東側回廊から眺めた金堂と塔の景色です。 もう少し歩を進めて、東塔の左裏手から撮ったのが次の写真です。(東塔と西塔) 中門内側から撮った東塔です。(東塔)(東塔縁起) 東塔と西塔の間を行ったり来たり・・。(東塔・北側からの撮影) これは、ひとめぐりして、講堂脇で一休みしている時に撮った真北側からの東塔の写真ですから、この日、薬師寺境内で撮った最後の写真ということになります。 前後しましたが、西塔です。(西塔)(西塔縁起) 中門を出て、南門の近くまで行って撮った中門の写真です。(中門) 東西の塔を背景に中門を撮ってみようとしたのですが距離が不足で塔が入りませんでした。南門の中まで行けば入ったのかも知れませんが、塔の一部が入った距離で妥協であります。 中途半端でありますが、中門の写真の注文を受けた訳でもなければ、これでいいのだ。もっとも、これを「なかもん」と発音するのであれば上の駄洒落は不成立。「無かもん」としてつかわさい。 中門に戻り、金堂へ。 金堂内を拝観する前に、西塔の北側にある佐々木信綱の歌碑と会津八一の歌碑を撮って置きます。(歌碑) 左側が佐々木信綱歌碑。右が会津八一歌碑です。ゆく秋の 大和の国の 薬師寺の 塔の上なる ひとひらの雲 (佐々木信綱)すゐえんの あまつをとめが ころもでの ひまにもすめる あきのそらかな (会津八一) ヤカモチは「ゆく夏の大和の国の薬師寺の堂の壁なる一匹の蜘蛛」という戯れ歌を思いついたりもしましたが、イマイチなので偐万葉には不採用とします(笑)。 水煙の「あまつをとめのころもで」や如何にと、東塔の水煙を撮ってみましたが・・。(東塔の水煙) では、金堂に参ります。(金堂)(金堂縁起) 金堂から大講堂へ。(大講堂)(大講堂縁起) 食堂(じきどう)の、涼しい風が当たる一角で暫し休憩して、與楽門から退出であります。裏門の與楽門から入ったのなら表門の南門から退出するのがヤカモチ流なのでありますが、南門から出ると駅が遠くなるので、今回は裏から裏へということにして置きます。 最近は腰痛が酷くなっていて長歩きは身にこたえるのであります。 南門を出て薬師寺の八幡宮である休ヶ岡八幡宮を回り、前述の蓮の万葉歌に記載の勝間田の池とされる大池に足を延ばして、その畔から薬師寺の塔を眺めるというようなコース取りも考えられたのですが、今回は不採用であります。 大池や休ヶ岡八幡宮の写真掲載の過去記事がありますので、これを貼って置くこととします。ご希望のお方はその記事でご散歩ください。<参考>若草歌壇2011花園篇公開ほか 2011.4.30. 大池の写真だけ貼り付けて置きますかね。(大池から見る薬師寺) また、15年も昔のことになるが、薬師寺の回廊に沢山のオオヤマレンゲの鉢が並べられているのに、出くわしたことがある。そのことも懐かしく思い出したので、その折の記事も下記に貼り付けて置きます。<参考>奈良銀輪散歩(その3) 2009.5.23. 薬師寺をアトにしたヤカモチは、ランチ&コーヒーをした先ほどのベーカリーカフェ”PAS Á PAS"に再び入り、抹茶ソフトで暫し休憩。 そして、西ノ京駅へと向かう。(近鉄橿原線・西ノ京駅<ホーム待合室の中から撮影>) ホームで待っているのも暑く、冷房のきいた待合室へ。 待合室は満員です。 待つこと10分足らずで大和西大寺行き電車が来ました。 これにて、西ノ京四ヶ寺巡礼完結であります。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)(追記注:2024.8.14.21:43)勝間田池の万葉歌についての解説を記載した過去記事のリンクを追記しました。

2024.08.12

コメント(4)

-

西ノ京四ヶ寺巡礼(中)

(承前) 前頁からの続きです。 喜光寺を出て、垂仁天皇陵の前を通過、唐招提寺へと向かいます。 垂仁天皇陵の写真は今回撮っていないので、下記過去記事をご参照ください。<参考>大和西大寺駅から矢田寺経由富雄駅まで(その2) 2010.3.6. 第2回ペリカンの家サイクリング下見 2019.8.25. 中学時代の恩師のお墓参り 2023.1.8. 唐招提寺の門前に着いたのは午後3時少し前。(唐招提寺・金堂)(同・境内案内図)(同・境内略図<パンフレットより>) 遅い出発となったため、最初の西大寺に着いたのが午後1時を過ぎていたので止むを得ないが、次の薬師寺の入山刻限が午後4時半であるから、どうやら今日は、ここ唐招提寺までで、薬師寺拝観は後日に回すしかなさそうです。(同・パンフレットから撮影)※画像をクリックして大きいサイズの画像でお読みください。 今日のテーマは蓮の花であるが、境内の萩の花も撮って置きましょう。(同・境内の萩の花)さ男鹿の 朝立つ野辺の 秋萩に 珠と見るまで 置ける白露 (大伴家持 万葉集巻8-1598)(さ男鹿が朝に立つ野辺の秋萩に、珠かと思われるほどに輝いて置いている白露よ。) まあ、萩は何と言っても万葉を代表する花であるから、目にしたからには撮らざるを得ません(笑)。 では、金堂の右手にある売店裏手の蓮池の方へと参りますが、その前に金堂脇に置かれた蓮鉢の花であります。(同・蓮の花<1>) 蓮池です。 蓮池という名かどうかは存じ上げぬが、弁天堂の前にある池で、蓮が池全体に繁茂しているから、蓮池でいいのだろう。(同・蓮池<1>)(同・蓮池<2>) 蓮はそこそこに冷房の効いた売店に入る。売店内に置かれた扇風機の風に当たって、暫くの間、火照った身体を冷やします。 その売店の奥隣に喫煙所がある。扇風機の風は名残惜しいが、タバコも喫いたい(笑)。売店を出て、喫煙所で一服です。 その喫煙所近くに並んでいた蓮鉢の蓮の花がこれ。(同・蓮の花<2>)(同・蓮の花<3>) 金堂を拝観し、講堂へと回る。 金堂の裏階段の最上段に上って講堂を撮影しましたが、距離がもう少し必要であったようで、屋根の両サイドが入り切りません。(同・講堂) 講堂から開山堂へ。(同・開山堂前の芭蕉句碑) 若葉して御目の雫ぬぐはばや (松尾芭蕉 「笈の小文」) この句碑の写真は下記<参考>の過去記事にも掲載済みであるが、今回も撮影したので掲載して置きます。 芭蕉句碑についての説明も同記事に記載済みなので割愛することとし、ヤカモチも一句仕り候。 蝉しぐれ額の汗をぬぐはばや (筆蕪蕉「老いの小文」)<参考>見まくの欲しき瓊花そして墓参 2016.5.2. 開山堂から鑑真和上御廟に向かいます。(同・鑑真和上御廟の門) 鑑真和上御廟は境内の北東隅の一番奥まった場所にある。 上掲写真の門が御廟への入口である。 門を潜ると、一面の苔。(同・鑑真和上御廟参道脇の苔)(同上) 一面の苔に覆われた木立の中の参道を進むと、正面に和上の御廟。(同・鑑真和上御廟)(同上) 御廟を出て、来た道を引き返すと、目に入ったのは北原白秋の歌碑。(同・北原白秋歌碑)水楢みづならの 柔やはき嫩葉わかばは み眼にして 花よりもなほや 白う匂はむ (北原白秋) 白秋は52歳の時に眼底出血を起こし徐々に視力が低下、失明してしまうのであるが、そのような事情もあってか、鑑真和上のことを思って詠んだ歌がいくつかあり、この歌はそんな中の1首である。 他の関連歌を列記すると以下の通りです。 目の盲(し)ひて 幽(かす)かに坐(ま)しし 仏像(みすがた)に 日なか風ありて 觸(さや)りつつありき 盲しひはてて なほし柔やはらと ます目見まみに 聖ひじりなにをか 宿したまひし 唐寺からでらの 日なかの照りに 物思ものもはず 勢きほひし夏は 眼も清すみにけり み眼は閉ぢて おはししかなや 面おももちの なにか湛たたへて 匂にほへる笑ゑみを この歌碑は御影堂の前にあるが、御影堂は非公開にて門前から望見するのみである。 御影堂の供華園には瓊花の木がある。春の終わり頃から初夏にかけて、この木はガクアジサイに似た白い花を咲かせる。その供華園は瓊花の咲く時期限定で毎年一般公開されるようだが、以前一度だけその瓊花を見に入山したことがある。 瓊花は鑑真和上の故郷、中国揚州の花である。 昭和38年(1963年)に、和上1200年忌を記念して中国仏教協会から唐招提寺に贈られたものであるという。 御影堂から少し西へ行ったところの僧房か何かの建物の庭に立ち入り、日陰になっている石に腰掛けて暫しの休憩、水分補給であります。立ち入ってもよいのか定かではなかったが、立ち入り禁止の結界もなく、蓮鉢が並べられていたから、多分大丈夫なんだろうと思った次第。(同・会津八一歌碑)おほてらの まろきはしらの つきかげを つちにふみつつ ものをこそおもへ この歌碑は下記<参考>記事にも掲載していますので、再掲載ということになります。<参考>青雲塾第2回万葉ウオーク 2011.6.5. 唐招提寺を退出したのは午後4時頃。 南門の道路向かいの駐車場に駐輪して置いたトレンクルへと向かうが、その敷地内にあった土産物店兼喫茶店に入る。かき氷を注文する。店内でも食べることができるというので、閉店時刻の午後4時半まで余り時間もないのであるが、冷房のきいた店内の喫茶コーナーで食べさせていただく。 店の営業時間は、唐招提寺の入山受付時間である午前8時~午後4時半というのに合わせているようだ。 20分ほどで店を出て、トレンクルに乗車。駐車場出口の脇には栗の木があって、早くもイガグリの実が沢山なっているのが見られました。 トレンクルで秋篠川自転車道に向かう。 これを北に向かって走る。 自転車道に入ってスグのところにある大伴旅人の万葉歌碑を見て行く。(大伴旅人万葉歌碑)沫雪の ほどろほどろに 降りしけば 奈良の都し 思ほゆるかも (大伴旅人 万葉集巻8-1639)(泡のような雪がはらはらと降り続くと奈良の都のことが思い出される。) この歌碑は、秋篠川沿いの自転車道を走る際には何度となく目にして居り、この歌碑の前で歌を解説したという記憶も一度ならずあるのだが、そういう際の記事写真としての掲載は見当たらず、意外にも下記の<参考>記事の写真としての掲載があるのみでありました。<参考>若草読書会・万葉集から聞こえて来る音 2019.2.4. 秋篠川自転車道から平城宮趾公園を縦断。 大極殿の門である大極門の前を抜けて、朱雀門へと向かう。(大極門) 上の写真は今回撮影のものではなく、2022年3月に撮影したものであるが、この前を通り抜けたので、この写真を貼って置きます。 朱雀門へ向かうには、公園内を通っている近鉄奈良線の踏切を渡らなければならないのであるが、この踏切は午後5時を以って通行止めとなり、踏切手前の柵が閉じられてしまう。 やって来たのは丁度5時になる頃。係員の人が早く来いと手招きして下さり、ギリギリで通過。無事踏切を渡れました。 これが閉鎖されると、西側か東側の一般道路に出て、そこの踏切を利用しなければならないので、少し遠回りしなければならないことになる。 朱雀門から大宮通りに出て、これを左折、東へと走る。 新大宮駅の少し手前に奈良市役所庁舎があるのだが、道路を走りながら眺めると、庁舎の前に何やら歌碑らしきものが見える。近づいてみると、果たして万葉歌碑でありました。(遣新羅使人万葉歌碑)あをによし 奈良の都に たなびける 天の白雲 見れど飽かぬかも (万葉集巻15-3602)(<あをによし>奈良の都にたなびいている天の白雲は、見ても見飽きないものだなあ。) 万葉集巻15の冒頭145首は遣新羅使一行の人々が詠んだ歌である。 その中の1首がこの歌碑の歌という訳である。 天平8年(736年)6月に新羅へ派遣された遣新羅使であるが、暴風に遭って漂流したり、疫病のため使人が死去したり、と苦難の旅であったことが万葉集の歌からうかがい知れる。 この使節はその前年の735年に来朝した新羅使節団を追い返したことから、その外交的影響について相手方に探りを入れるというものであったようだが、今度は新羅の方が相手にしなかったもののようで、交渉には失敗、これといった外交的成果もなく、翌年(737年)1月に帰京している。 午後5時20分頃に近鉄奈良駅前に到着。 この日拝観できなかった薬師寺は翌日に訪ねることとし、この日の銀輪散歩はひとまず終了です。(つづく)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2024.08.11

コメント(2)

-

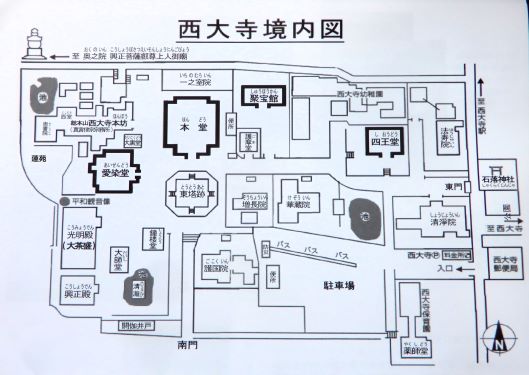

西ノ京四ヶ寺巡礼(上)

西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺の西ノ京4ヶ寺共通拝観券を入手したので、久しぶりに西ノ京を巡る銀輪散歩をして来ました。 このコースはこれまでに何度となく歩いたり、サイクリングしたりしているお馴染みの道である。 今回の共通拝観券のキーワードは「奈良・西ノ京ロータスロード(Nara Lotus Road)」ということで、蓮の花である。 共通拝観券に記載の各寺のプロフィールは下記の通りです。●真言律宗総本山 西大寺 (奈良市西大寺芝町1-1-5 TEL.0742-45₋4700) 西大寺は称徳女帝の鎮護国家の勅願により天平神護元年(765)に創建された南都七大寺の一つです。鎌倉時代に稀代の名僧・興正菩薩叡尊上人によって真言律の根本道場として再興され、その法燈を現代に伝えます。●法相宗別格本山 喜光寺 (奈良市菅原町508 TEL.0742-45-4630) 喜光寺は行基菩薩が養老5年(721)に開創。平城京での布教や東大寺大仏造立の活動拠点とされました。天平21年(749)、行基菩薩は喜光寺で入滅。現在は、いろは歌を書写する「いろは写経」の体験が人気です。●律宗総本山 唐招提寺 (奈良市五条町13-46 TEL.0742-33-7900) 唐招提寺は唐の高僧・鑑真大和上が奈良時代に創建した寺院。和上が来朝された時に蓮根をもたらしたことから、開創以来、蓮を大切に栽培してきました。和上伝来の品種は「唐招提寺蓮」「唐招提寺青蓮」「奈良蓮」。●法相宗大本山 薬師寺 (奈良市西ノ京町457 TEL.0742-33-6001) 薬師寺は天武天皇により発願、持統天皇によって本尊開眼されました。その後は平城遷都に伴い、藤原京より平城京に移り今に至ります。 先ず西大寺へ。 なお、この記事は本日のそれではなく、7月30日のことなので、10日遅れのご報告ということになります。(西大寺境内図) 西大寺はこれまで何度となく立ち寄っているが、堂内に上がり仏像などを拝観するのは多分今回が初めて。 どことも堂内の撮影は禁止されているが、その影響もあってか、撮影が許されているお堂の外観写真なども撮影せぬまま境内を出てしまい、愛染堂裏の蓮苑でハスの花の写真を撮ったのみであることに、西大寺を後にしてから気が付きました。 そんなことで、拝観の際に頂戴した各お堂のパンフレットを撮影した写真でその穴埋めといたします。 先ず、本堂です。 本堂は本尊の釈迦如来立像、弥勒菩薩坐像、文殊菩薩騎獅像などが安置されている。(西大寺・本堂<1>)(同・本堂<2>) 次に愛染堂。 愛染堂には、愛染明王と興正菩薩(叡尊上人)が祀られている。(同・愛染堂<1>)(同・愛染堂<2>) 愛染堂内では叡尊像に初の対面。 西大寺中興の祖とされる叡尊の名は夙に承知していたものの、その像を拝するのは初めてで、何となくイメージしていたお姿とは異なっていたので、何やら妙な気分でありました。 愛染堂の裏に蓮苑があり、今回の拝観券のキーワードは「蓮の花」なので、これを撮影することに。 蓮苑の入口近くに鎮座ましますのは、平和観音像。(同・平和観音像) そして、ハスの花です。(同・蓮苑<1>)(同・蓮苑<2>)(同・蓮苑<3>と平和観音像)(同・蓮苑<4>)(同・蓮苑<5>)(同・蓮苑<6>) 愛染堂を出て、四王堂へと向かいます。 四王堂には、十一面観音菩薩像、四天王像、行基菩薩像、道鏡禅師像、百万塔陀羅尼などが安置されている。(同・四王堂<1>)(同・四王堂<2>) そして、今回は立ち寄らなかった奥の院・叡尊上人御廟ですが、西大寺境内から西へ600mほど行ったところにあるのがそれ。(同・奥の院叡尊上人御廟) ここは、2017年8月29日に訪ねているので、その折の記事を下記に貼って置きます。<参考>叡尊墓と北山十八間戸 2017.8.29. また、これまでに西大寺を訪問した折の過去記事も参考までに掲載して置きます。<参考>大和西大寺駅から矢田寺経由富雄駅まで 2010.3.5. 青雲塾第2回万葉ウオーク 2011.6.5. 第2回ペリカンの家サイクリング下見 2019.8.25. 西大寺を出て喜光寺へと向かいます。(喜光寺・本堂) 蓮鉢は250鉢あるそうな。(同・蓮の花<1>) 喜光寺の蓮の花はこんな感じです。(同・蓮の花<2>)(同・蓮の花<3>) 弁天堂へと向かう通路脇の溝に咲いていたのはミズアオイ。(同・ミズアオイ<1>)<参考>ミズアオイ・Wikipedia ミズアオイは万葉では「水葱(なぎ)」と呼ばれる。 ということで、ミズアオイも万葉植物である。醤ひしほ酢すに 蒜ひる搗つき合てて 鯛願ふ われにな見えそ 水葱なぎの羹あつもの (長意吉麻呂ながのおきまろ 万葉集巻16-3829) <醤と酢に蒜をまぜ合わせて鯛を食べたいと思っているのに、水葱の 羹なんぞ俺に見せるな。>(同・ミズアオイ<2>) 同じミズアオイ科の植物で、ミズアオイよりひと回り小さい花を咲かせるコナギというのもあり、両者は共に、ナギ(菜葱)、ミズナギ(水葱)という共通の別名で呼ばれることもあるので、万葉の「ナギ」や「コナギ」がミズアオイをさすのか、コナギをさすのかは定かではない。 まあ、万葉人は植物学者ではないのだから、両者を厳密に区別していなかったということは十分考えられるから、どちらかというのではなく、両方を含んだ総称と考えるのが相当かもしれない。<参考>コナギ・Wikipedia(同・ミズアオイ<3>) 万葉で歌われているように、古代の人は、ミズアオイやコナギの若葉を汁にしたり、塩茹でにしたり、漬物にしたりして食べたのであろう。 また、次の歌からは、その花を摺り染めの染料としていたこともうかがえる。苗代(なはしろ)の 小水葱(こなぎ)が花を 衣(きぬ)に摺(す)り 馴(な)るるまにまに あぜかかなしけ (万葉集巻14-3576)(苗代に咲いている小水葱の花を、衣に摺り付け、着なれるにつれて、どうしてこんなにも愛しいのだろう。)(同・弁天堂)(同・弁天堂 御神影 宇賀神像) 喜光寺にある万葉歌碑はこれ。(同・万葉歌碑)大き海の 水底みなそこ深く 思ひつつ 裳引き平ならしし 菅原の里 (巻20-4491 石川女郎)(大海の水底のように深く思いながら、裳を引いて地面を平にした菅原の里よ。) この歌碑については、過去記事でも紹介しているので、下記をご参照ください。<参考>青雲塾第2回万葉ウオーク 2011.6.5. 会津八一の歌碑も境内にあるが、今回は撮影し忘れたよう。 上掲の「同・蓮の花<1>」の写真の右隅奥に写っている石碑がその歌碑であります。 上記2011年6月の参考記事には、その歌碑の写真も掲載されていますので、ご参照ください。 本日はここまでとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・奈良県篇の過去記事は下記をご覧ください。 銀輪万葉・奈良県篇 銀輪万葉・奈良県篇(その2)

2024.08.09

コメント(2)

-

囲碁例会・秋立つとはいへど

今日は囲碁例会の日。 今日から立秋に入りましたので、暦の上では秋ということになりますが、大阪の最高気温は36度。まだまだ残暑と言うようなものとは程遠く、夏本番が当分続く気配であります。 熱中症警戒アラートが出る中でも、囲碁例会の日とあっては、銀輪散歩を兼ねて自転車で出かけるというのがヤカモチ・スタイルでありますので、今日も梅田までMTB(マウンテンバイク)でひとっ走りであります。 熱中症対策として、花園中央公園近くのコンビニで凍結したスポーツドリンクとそうでないスポーツドリンク各1本を購入していると、メンバーの一人である平〇氏より電話着信。「体調に自信がないので、欠席させていただく。」というのが電話の内容。前日には、青◎氏からも欠席する旨のメールを頂戴していたので、どうやら今日の出席者は、福麻呂氏と村〇氏、それにヤカモチの3名のみになりそうだと見込まれました。(大阪城公園) いつもの通り大阪城公園を通り抜け、天満橋を渡った先の滝川公園で水分補給とタバコ一服の小休止をして、梅田スカイビル到着は11時38分。 駐輪場係員に梅田スカイビル近くのコンビニで買い求めたアイスバーと凍結スポーツドリンク1本を差し入れ。猛暑の中を銀輪で走って来た汗だくヤカモチには炎天下での係員のご苦労もよく分かるので、この時期はこうした差し入れをして心ばかりの応援をさせていただくというのがヤカモチ流でもあります(笑)。 今回も駐輪場は満杯で入口には進入禁止を示すポールが立てられていましたが、丁度一台の自転車が退出するところであったので、運よくすぐに駐輪することが出来ました。 全席喫煙席というカフェ・レストラン「CAFFE PIAZZA POPOLO」で昼食&珈琲。 昼食後、5階の部屋に行くとヤカモチの一番乗り。 汗に濡れたTシャツを持参の新しいTシャツに着替えて、待つこと30分ほどで、福麻呂氏がご来場。少し遅れて村〇氏がご来場。 予想通り、今日の出席者はこの3名のみでありました。 到着順ということで、先ず福麻呂氏とヤカモチが対局することに。 少し優勢かと思われたが、終盤で受け間違いをしてしまい、黒五子をもぎ取られるミス。3目半の負けとなりました。 2局目の相手は村〇氏。こちらは不利な展開でしたが、終盤で村〇氏の不用意なハネ継ぎから左辺隅の大石が死んでしまうという村〇氏のミスがあって、ヤカモチの中押し勝ち。 ということで、今日のヤカモチの成績は1勝1敗。 最後は、福麻呂氏と村〇氏の対局。ヤカモチは観戦。 両者の対局が終了したところで、解散。午後3時少し前といういつにない早い解散でありましたが、大阪城公園、横枕南公園などの木陰で水分補給をしたり、アイスを食べて身体を冷やすなど休憩時間をたっぷり取った所為で、帰宅は午後5時20分頃と、帰途は2時間以上もの時間を要してしまいました。まあ、これも熱中症対策の上では必要不可欠なことであります。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2024.08.07

コメント(6)

-

健人会・納涼昼食会