全870件 (870件中 1-50件目)

-

レトロでテクノな古いフランスSFアニメ「時の支配者」

1985年ごろ、私は買ったばかりのビデオデッキで深夜の映画番組を録画しました。なかみはフランスのSFアニメ。ヤマトとガンダムしか知らなかった私に、不思議な深い印象を与えてくれた「時の支配者(The Timemasters)」です。ただし当時観たのは英語版の日本語字幕でした。 先日、その作品を某配信サービスで見つけ、懐かしさのあまり一気見してしまいました。ルネ・ラルー監督「Les Maîtres du temps」(1982年)。リマスター版が最近できて日本でも上映されていたそう(ただし映像が所々乱れたり、音声がズレたりしています)。 深い独特の色合いでシンプル・シュールに描かれた異星の風景、流れるテクノポップ。それらは、奇妙な夢を見ているような浮遊感を生みます。キャラクターは、欧米のコミックス(フランスだからバンド・デシネですね)風。どこか懐かしいような、斬新なような、幻惑的な雰囲気。 今観ると、SFがまだサブカルであった頃のあの斬新さは、レトロに感じられます。 ストーリーもシンプル(以下ネタバレ)。輸送業者ジャファーの宇宙船に、ペルディド星の友人から救難信号が入る。友人夫妻は死に、1人取り残された幼い息子ピエールが通信機「マイク」を持っている。亡命する王子・王女とお宝を乗せているジャファーは行く先を変更し、救出に向かう。途中でペルディドに詳しい老人シルバードと小妖精2人が加わる。 ジャファーたちはかわるがわるマイクを通じてピエールに話しかけますが、中でもシルバードは幼い少年に歌を聞かせます。 この歌がなぜか私の耳にずっと残っていて、SFらしからぬバンジョーのフォークソングなんですが、昔観た英語版では、サビで「♪Another Robinhood~」などと歌っていたのが、もとのフランス語では大酒飲みの放浪者の歌詞になっていました。お国柄で歌詞も変わるのですねえ。 邪心を起こした王子が出奔し、彼と彼を追うジャファーはガンマ星に不時着。のっぺらぼうの白い天使の姿をした集団につかまります。彼らは炎のような思想体に操られて個性を失っています。この天使のビジュアルも強烈で、あとから読んだミヒャエル・エンデ『鏡の中の鏡』に、彼の父の描いた絵とともに「天使」が出てきた時、私はこの映画の天使が頭から離れませんでした。 天使たちが(英語版では)「ユーニティ(統一)! ユーーニティ!」という叫びの中でジャファーたちを炎に投げ込もうとする儀式の場面には、うすら寒い恐怖を覚えました。が、ここで王子は改心して自ら炎に飛びこみ、統一を拒み憎むという強固な意志によって炎の思想体を打ち破り、自らも果てていきます。 おお、こんなところに「マビノギオン」のエヴニシエン伝説が出てきました! 人間を不死の奴隷に変える大釜に自ら飛びこみ、釜を破壊して果てるクセ強のウェールズ王子のエピソード(以前「オレンジ党」シリーズで出てきました)。 さて、ようやくペルディド星に近づくジャファーたちの宇宙船。ところが突然、時空の歪みに突入して全員失神してしまいます(これも既視感、「クラッシャー・ジョウ」映画版(安彦良和、1983年)で、宇宙船が突入したワープ空間が不意に歪められる場面。この時代の流行だったのかも。そういえばジャファーはクラッシャー的だし、ほかにもスペースオペラの要素がいっぱいです)。そして、時の支配者なるエイリアンに、ペルディド星を植民化するにあたり60年過去に戻したと教えられます。 Wikipediaなどによると、ストーリーのこの部分は原作(なんと1958年の小説)を改変していて、原作では光速によるウラシマ効果によってペルディド星と宇宙船乗組員とに時間のズレが生じるのに対し、映画では時間を操るエイリアンを登場させています。 結局ジャファーたちはピエールを救出できませんでしたが、実はピエールは惑星ごと60年過去に連れ去られ、危ういところを別の宇宙船に救助されていました。そして…、60年後、少年はシルバード老人となったのでした。シルバードはピエール(過去の自分)とマイクを通じて交流したものの、出会うことはなかったのです。タイム・パラドックスは生じませんでした。 昔の私はこの最後のタイムリープに煙に巻かれた気分になり、説明不足だと感じました。今思えばエイリアンは、過去の自分自身と出会ってしまうというタブーを避け、しかもピエールを救うために、過去へ連れ去り、ちょうど間に合う60年前の別の宇宙船に救助させた、のかもしれません。 こうして映画はエイリアンと時間の不思議、宇宙の神秘みたいな感じのシュールな演出で謎めいたまま終わっていきます。ジャファーと王女は結ばれるようだけど。 さまざまな典型的要素を詰めこんだストーリーを前衛的な映像と音楽で表現した、当時のトガった作品に、今となってはノスタルジーを感じるのが、新しい快感です。

October 15, 2025

コメント(0)

-

ヒイラギを食べる! 温暖化で新顔のイモムシ

注意! 虫ネタです。 ようやく少し涼しくなって、夏の間ジャングルのようになった庭の木を刈り込もうとしたところ、ヒイラギに大きな青虫というかイモムシが何匹もついていました。キレイな緑色に細い毛をまばらに生やし、すごいスピードで這い回り、棘のある葉をむしゃむしゃと食べています。 ヒイラギの葉を食べる虫なんているのかしら、けれどそういえば数年前からヒイラギの葉に時々いかにも食べられたような痕がありましたっけ。 スマホで調べたら、どうやらシマケンモンという蛾の幼虫のようでした。「縞剣紋」と書きます、キレイでスピーディーなイモムシにしてはいかめしい名前。と思ったら、縞模様や剣の模様のあるのは、成虫の蛾で、それはそれはいかめしい、木の幹みたいな保護色の(はっきりいって超地味な)羽を持っているのでした。 シマトネリコの木(こちらの名前は縞ではなく「島」とねりこ)にもつくそうですが、我が家のシマトネリコの幼木は無事でした。南方産のものが、温暖化で北進し、今では西日本で普通に見られるそうです。といっても、成虫の方はそのへんにとまっていても気づかないほど保護色です(成虫を知りたい方は検索してください)。

October 12, 2025

コメント(0)

-

夢の東方――「アラビアンナイト」のアラジン

ディズニーの「アラジン」はアニメ版も実写版も、ペルシャやイスラム圏の景色や装束(と思われるもの)が美しくあふれています。砂漠や回教寺院のような建築物や、精霊(ジン)、絨毯etc…(画像はブルーレイ表紙) 本の「アラビアンナイト(千夜一夜物語)」も、絵本や児童書(やなせたかしのが最近は再注目ですかね)から、岩波のガラン版(ヨーロッパのものでは最古とされる)とディクソン版(右画像)、角川のバートン版など大人向けの訳本までありますが、どれもヨーロッパで流布した物語からの訳です(平凡社の東洋文庫にはアラビア語からの訳本が(何巻も!)あるようですが、私は未読です)。 それらを読むと、「アラジンと魔法のランプ」の話の舞台が「支那=中国」となっていて、まずびっくりします。アラビア世界から見て東方の未知の国として、魔法や不思議な話の舞台とされたのか? しかしそれなら、話に出る「支那」の風俗がまるっきりアラビア風なのは妙ですね。アラビアでアラビア風の国の話を語っても異国の雰囲気は出ないでしょう。 と思ったら、そもそも大もとのアラブの説話集には「アラジン」の話はなかったと解説にあります(「アリババと盗賊」「船乗りシンドバッド」もないそうです)。これにもびっくりです。フランス人ガランが、タイトルの千一夜に足りないので(?)、シリアで現地のキリスト教徒から聞いたお話を付け加えたのだとか。 アラブ世界に住むキリスト教徒からだと、アラビアも中国も異文化という点では同じだったのでしょうか。 少なくとも、中世から近代までのヨーロッパから見れば、そんなもんでしょう。純アラビア風な支那の国が描かれている「アラビアンナイト」は、ヨーロッパ人の憧れる夢のオリエントだったわけです。角川文庫に収録された英語圏の児童書の挿絵には、サルタンの服装や帽子が中国(清朝)風で、日本人からすると文化がごちゃごちゃ、違和感がすごくあります。 一方、悪い魔法使いはマグリブ人(モーロ人とも。北アフリカやスペインのイスラム教徒)で、シリアやヨーロッパのキリスト教徒から見れば西・南方という、対比があるように思われます。 アラジンの話の元になる説話や伝説は他にはないのかしらと思っていましたが、そっくりな話は見つかっていないようです。ただ、手持ちの『子どもに語るアジアの昔話1』(松岡享子訳)収録のアフガニスタンの説話「大工の息子」が少し似ています。 アラジンは仕立屋の息子ですが、こちらは大工の息子で、どちらも貧しい職人の父を亡くし、母は困窮。大工の息子は犬や猫を得たり、願いをかなえるアイテムがランプでなく蛇王の魔法のルビーだったりするところは違いますが、王女の婿になるくだりや、王女がだまされて宝を奪われ、宮殿ごと僻地に追いやられるところは同じです。大工の息子は犬猫の助けを借りて敵を追い払い、王女と宮殿をもとに戻します。 この話ではイスラム的脚色がなく、ランプや指輪の精霊の代わりに動物が助けとなるところが、素朴な感じがします。 イスラム的ということでは、アーヴィングの『アルハンブラ物語』に、スペインで語られる伝説として、「モーロ人の埋めた宝」を紹介し、 [モーロ人が建てた]塔の礎石の下に埋められているイスラム教徒の黄金伝承…[中略]…隠匿された財宝には必ず呪文がかけられていて、魔法や魔よけによって守られている。 ――アーヴィング『アルハンブラ物語』平沼孝之訳などとあります。アラジンのランプが隠されていた穴が、輪のはまった平たい岩の下にあるというのを、思い出します。 おそらく、オリエンタルな情緒で素朴な昔話を肉付けし、アラジンの物語ができたのでしょうねえ。 そしてディズニーがそこへ個性的なキャラクターを肉付けしました。ランプの精や邪悪な魔法使い、ジャスミン姫も(名前も違いますが)、没個性な昔話とは違って、「個人」として生き生きしています。このようにして起源の分からない説話が、各時代独特のいろどりに飾られながら語り継がれていくと考えると、興味がつきません。

September 30, 2025

コメント(0)

-

ヒーローは魔法使いで音楽家で竜退治も…『風の名前』

何年も前、どこかのレビューに惹かれてタイトル『風の名前』をメモしていた長編を、オンラインで買い求めてみました。ところが画像のように、第1巻の「1」が目立たない位置にあったため、届いた文庫本の薄さにびっくり。5分冊の1巻目でした。 読み始めてやっと本題に入ったところで1冊が終わってしまい、…いや、分冊だと軽いし、お試しできる点は便利なんだけど、次々と買い求めるのが何だかめんどくさいです。 王道をいく異世界ファンタジーで、魔法使いもの。独自の地図あり、暦あり(伐曜日、とかあります)で設定も楽しくこみ入ってます。呪文を唱えるだけの魔法ではなく、「秘術」「共感術」などの理論的?な解説が独特で凝ってるし。伝説の「秘術師」が物語作家に自分の来歴を語る形式なので、枠物語としての面白さもあります。 子供時代の悲劇、魔法学園、謎の女性、竜退治、復讐譚と、ドラマチックな仕立てはてんこもりです。才能+努力+試練+悪知恵=ほとんど完全無欠の主人公。 難を言えば、できすぎ。できすぎの主人公が自伝を語るので、鼻持ちならない感じもします。特に3巻の魔法大学あたりでは、最年少なのに何もかも他人より抜きん出ている主人公、可愛げがない。 魔法学校が舞台で、いけ好かない先生や友人から意地悪されたりしますから、ハリー・ポッターをどうしても思いだします。が、ハリーは有名な生まれのわりには素直で普通の子なので、読者としては憎めなかったのに対し、この物語の主人公クォートはずっとエゲツナイので、良くも悪くもお近づきになりたくないようなタイプ。 と、こんなふうにしっかり個性を描き出された主人公が、どのように生き抜いて伝説の秘術師として成り上がっていくか、物語はまだまだ続きそうです。5冊あったのは第一部で、第二部は7冊あるそうです。そして第三部完結編はまだ作者が執筆中みたいです。いやはや。 面白いんだけど気力がいりそうな大長編、このあと読み進もうかどうしようか迷います。個人的には主人公の弟子のバストくんが気になりますが…第一部だけでは、まだまだ謎がいっぱいです。

August 26, 2025

コメント(0)

-

短編童話「スカートゼミ」後編

さらにつづきです。* * *スカートゼミ(3) どうやらギョロ目姉ちゃんの声らしい。「…ある夏の朝、キャンプに来た子たちが、セミの子供をたくさんとったの。都会の子にはセミがめずらしかったのね。虫かごに入れて部屋においといたのよ。ところが夕方見ると、小さなかごにすきまもないほど、おとなのセミがぎっしりつまっていたの。どのセミも羽や体が曲がったり、ゆがんだりしていたわ。脱皮したのに、せまいので体がうまくのびないまま、かたまってしまったのよ。 みんなはびっくりしてかごをあけた。でもそのセミたち、まっすぐに飛べないの。そして、あかりに目がくらんで、ひとばんじゅう天井でバタバタもがいていた。…朝になると、みんな電灯の上で死んでいたの」 ぼくらは息もできないほどシーンとしてしまった。暗がりが体にしみこむようだ。と、前を行く和也(かずや)が急にくるっとふりむいた。「おい、幼虫をにがせ。今の話、聞いたろ」 和也にしてはめずらしくまじめなその口調に、黒ブチめがねはしぶしぶかごをあけ、「一ぴき、二ひき、三びき」幼虫をとり出して、道ばたの枝にのせた。 けれど、ぼくはまた見てしまった。暗くてわかりにくいけれど、黒ブチめがねのにがしたのは三びきだけだ。最後にとったあの大きな幼虫は、かごのおくに残っている。 ぼくらはようやく暗い森を出た。 次の朝。ぼくは和也の声で目をさました。「おい、まだ一ぴき残ってるじゃないか!」 和也は黒ブチめがねから虫かごをひったくり、ふたを大きく開いた。そのとたん、「あっ」ぼくもふくめて全員びっくりした。中にいるのは茶色いセミの成虫だが、両方の羽の先がまるでスカートのすそのような形にめくれあがっている。かごの底にあたってひん曲がってしまったのだ。“せまいので体がうまくのびないまま、かたまってしまったのよ…”「こいつ、飛べるかな」 さすがの黒ブチめがねも心配そうな声を出して、かごをまどから外へつき出した。「よし、いいか。そら、飛べ」 まぶしい朝日をあびて、スカートゼミの黒い目玉がキラリと光った。と、ジジジ! しゃがれた声とかわいた羽音を残して、スカートゼミは飛んだ。先のめくれた羽で、ぎこちなく木立ちのほうへ飛んでゆく。「やった…よかった。飛べたねえ」ぼくも和也も、ほっとして笑った。 さて、キャンプももう終わりだ。「さすが、セミネ山だったなあ」 山道を下りながら、和也がしんこきゅうして言った。「だってさ、おれ考えたんだけど、ギョロ目姉ちゃんって、セミの女王さまとちがうか」「そういえば、あのギョロっとした目は、セミそっくりだったな」「ばかいうな。ギョロ目はただのかんり人だ」 急に黒ブチめがねがわりこんだ。「でも、けさは見かけなかったよ」「きっとギョロ目姉ちゃんは、スカートゼミといっしょに森へ帰ったんだ」「それに、天井の電灯に黒い影なんて、けさはぜんぜん見えなかったぜ」「さっすがセミの山、セミネ山だなぁ!」 だが、黒ブチめがねはむきになって言った。「ちがう! この地図の漢字を見ろ。セミネ山ってのは蝉(せみ)じゃなくて、瀬峰(せみね)山だ! セミとは関係ないんだってば!」おわり。 ずうっと昔、私がキャンプで体験したことをもとにしてできたお話でした。

July 24, 2025

コメント(0)

-

短編童話「スカートゼミ」中編

きのうのつづきです。* * *スカートゼミ(2) ほら、耳をすませ、目をこらせ。何か小さなものがたくさん出てくる。しめってやわらかな、去年のかれ葉をかきわけて…「何だろう?」 細い木によじのぼる…ゆっくりと…目がさめたばかりのように…ほら、あちこちで。 その時、暗かったあたりの景色が、映画館のようなうすあかりにてらされた。「月だ」 ぼくは上を向いて思わず声を出した。「おい!」 和也(かずや)が息をつめた声でぼくをつついた。「見ろよ…のぼってくるぞ…」 ほんとうだ。ぐっしょりぬれたやぶや低木のあちこちに、ぞろぞろのぼってくる、羽のない茶色の虫がいた。かぎのついた前足でひっかけながら、一歩一歩ゆっくり進む。ひらたい頭に丸い大きな目がとびだした、何十という虫たち。それから、「和也! 白いのが出てくる! 茶色がわれて、白いのが。あっ、黒い目がついてる」ぼくはこうふんしてささやいた。森のあちこちで、白いものが月光にぼーっと光っている。ぼくらは時を忘れてその光景を見つめた。「これは、セミの子供たちよ」 ギョロ目姉ちゃんのしずかな声がした。「六年間も暗い土の中ですごしたあと、こうやって羽のあるすがたに生まれ変わるの。最初はまっ白でやわらかい。だんだんにからだや羽がのびて、そして……」「やっほー、かんたんにつかまえられるぜ!」 黒ブチめがねの大声に、ぼくはハッとわれにかえった。黒ブチめがねは、もう茶色い幼虫を一ぴき、手に持っている。枝からひきはなされた幼虫は、かぎのついた前足でのろのろと空(くう)をかいた。「つかまえよう!」 和也も急にいさましくさけび、さっそくやぶをのぼっている一ぴきに手をのばした。 さあ、それからみんなは一度にざわめきたって、かん声をあげながら幼虫をつかまえ始めた。その間にも、次々とま新しいセミが幼虫のからをやぶって出てくる。 ぼくも手近な幼虫をそっとつかんだ。わりあいかっちりしている。うるさく鳴いたり、ぶかっこうに飛び回ったりするおとなのセミにくらべて、こいつは何て無口でおちつきはらっているんだろう。 黒ブチめがねは、今度は高い枝にじっととまって、今にも皮をぬぎ始めそうな大きな幼虫に手をのばした。「もうつかまえるのは、いいでしょう」 急にまた、ギョロ目姉ちゃんの声がした。「だって、たくさん持ってって観察するんだ」「…もう三びきもとったじゃないの。さあ、そろそろもどるわよ」 そこで、みんなは回れ右をした。また一列になって歩きだす。 その時ぼくは、黒ブチめがねが虫かごのふたをいじっているのに気づいた。「あれ、おまえ、それ…」「しっ、ギョロ目にはないしょだぜ」 黒ブチめがねのやつ、いけないと言われたあの大きな幼虫を、やっぱりあきらめきれずに枝からとって虫かごに入れたのだ。ぼくは何も言わずに和也のあとから歩きだした。 帰り道はずいぶん長く感じられる。月も雲にかくれたのか、またまっ暗になり、背中がゾクゾクした。やがて、森からわきでるような低い声が前方から聞こえてきた。つづく。

July 23, 2025

コメント(0)

-

短編童話「スカートゼミ」前編

夏休みに合いそうな、昔の創作を手直しして電子化しておきます。 1993年8月の公明新聞どうわコーナーに3回にわたって掲載されました。当時は畑アカラさんという方が元気いっぱいな挿絵をつけてくださっていました。* * *スカートゼミ(1) 夏だ。キャンプだ! ぼくは和也(かずや)と「セミネ山自然の家一泊二日」に参加する。いよいよ今日、出発なんだ。おっ、和也のやつ、まっ白な新品の虫とりあみをかついできたな。「セミネ山っていうぐらいだから、セミがたくさんいるぜ、きっと。つかまえるぞぉ」「…和也、虫かごは持ってきた?」「え? わっ、忘れた!」 和也はいつもこんな調子なんだ。 ぼくたちは、キャンプ・リーダーのおじさんを先頭に山道を歩いていたが、前を行く黒ブチめがねの子がふりむいた。「ぼくはかんさつケース持ってきた。貸すよ」見ると、それは銀色の虫かごで、かた側に拡大レンズがはめこんである。「すげー、かっこいい」 感心するうちに、道は上り坂になった。ギラギラまぶしい行く手の山は、ばかでかい深緑のブロッコリーのよう。ジージーとセミの声がやかましい。さすが、セミネ山だ。 川べでお弁当を食べ、また歩いて、ようやくぼくらは「自然の家」に着いた。「なーんだ、ただのふつうの家じゃん」 和也はまっ先にくつをぬいでドカドカ入っていったが、すぐに「わっ、何あれ!?」不安そうな声が聞こえてきた。行ってみると、和也は大きな部屋のまん中で、白目をむいて見上げている。天井にひらたい電灯があって、そこに、木の葉のようなぶきみな影がうじゃうじゃといっぱいうつっているのだ。 黒ブチめがねや、ほかの子たちも次々やって来た。最後に、「自然の家」のかんり人だというギョロ目のお姉さんが来て、みんなの見ているものに気づくと言った。「あれはね、夜にあかりにひかれて集まったセミの死がいよ」 女の子たちがきみわるそうにあとじさった。「ほんとにここはセミネ山だなあ」 和也のつぶやきにも、さっきのいせいはない。 その時、リーダーのおじさんの声がした。「おーい、外でバーベキュー始めるぞ」 みんなはだまってぞろぞろと部屋を出た。 夕食、おかし、キャンプの歌にクイズ大会。それからまだまだ、もりだくさんだ。ぼくらはすっかり元気づき、何でもこいという気分になった。やがてギョロ目姉ちゃんが、「食後の運動! 夜の森たんけんに出発」と号令をかけると、たちまちみんな一列になって、細いまっ暗な山道に入っていった。 さっき夕だちがふったので、森には水がいっぱいだった。太いみきはぬれて黒ずみ、やぶが服にこすれると、ザッと水がかかる。頭上のえだから大つぶの水てきが、ぼくの頭のてっぺんにポタッと落ちて、びっくりさせられる。 前を行くのは、しめった足音をたてる黒ブチめがね。じまんのほ虫あみをかついだ和也は、ぼくの後ろ。もっとあとからは、ささやき声をたてながら女の子たちが続く。 息をすうと、森の空気がぼくのむねの中へ流れこんできた。右も左も、木々と下草のひみつめいた暗がりだ。大きなまっ暗などうくつの中にいるような、ぶきみな感じがだんだん強くなる。もうだれもしゃべらない。声をたてるな、夜の森だぞ! ほら、知らない虫がはい回る気配がする、シダの若葉がひらく音がする、ポタポタしたたる水、ぬれたクモの巣、それから…それから…「あれ、何だろう?」つづく。

July 22, 2025

コメント(0)

-

生と死が交錯「君たちはどう生きるか」

宮崎駿の話題作「君たちはどう生きるか」、テレビ放映を観ました。 戦時中、プレ思春期の少年が母を失い、父の再婚相手の家へ疎開し、やがて異界へ――という設定は、「影響を受けた作品」である『失われたものたちの本』と同じですが、そこは宮崎監督のこと、独自の世界を展開しています。 物語の外枠である現実世界は、冒頭の火事のスピード感・炎と影の世界と、疎開先の屋敷の緑あふれ鮮やかで緻密な自然の静けさ、そしてくすんだ色調のシンプルな主人公眞人の部屋、などがすばらしく対照的。また、眞人の周りには、実母の死と叔母でもある継母の妊娠という、生と死の対照もあります。 お城のように広大な屋敷は和洋折衷で、異界を包み隠している塔は古めかしい西洋風。上記の本の続編『失われたものたちの国』に出てくる図書室を彷彿とさせます。 宮崎作品ではよく、西洋趣味が和風なものとうまく共存しています(「トトロ」のサツキたちの家は和洋折衷だし、「千と千尋」の銭婆の家も西洋風でした)が、今度のはいかにも、日本文化の成り立ちを表すかのようです。 欧米と戦争をしているのに、この屋敷内には西洋文化の粋があふれ、出征する兵士がいる横で眞人の父は戦闘機を作って儲けている、そんな対照もあり、矛盾にあふれた世の中が垣間見えます。 さて塔の下に広がる異界ですが、現実世界のリアルさ・バランスのよさとは違って、だいぶちぐはぐな感じがします。一つ一つのイメージは鮮烈ですが、どこか行き当たりばったり。石舞台(ドルメン)の墓所に金ぴかの門があったり、突然漁師のキリコが登場し杖で炎を操ったり。ペリカンやインコも場違いな感じ。 それもそのはず、この異界は、昔行方知れずになった大伯父が長年にわたって創ったものですが、どうも異世界創造は彼の手に余ったようです。海などの風景は美しいものの、彼が持ちこんだ鳥はむやみに増えて統制がとれなくなっています。 キリコが魚を捕り、それを影の人々やワラワラに食べさせ、ペリカンはワラワラを食べ…と、この世界でも自然界のことわりがあるように思えますが、死にゆく老ペリカンの言葉を聞くと、どうもバランスがとれていません。景色も動植物も、多様性が足りない感じ。大伯父が一人で考え出したのだとしたら、それももっともです。現実世界の大自然とか宇宙とかの均衡や精緻さには到底及ばず、だからこの異世界はちぐはぐな感じがするのでしょう。 異界でも、眞人は誕生と死を次々に体験していきます。魚をさばくと血や臓物があふれる生々しさ。一方、東南アジア風の影の人や帆船の列は、死者を思わせます。大伯父が外遊したり書物で読んだりした外国のあれこれでしょうか、それにしても影の人は表情もなく亡者のような外見だし、帆船の列は「紅の豚」のあの世へ向かう戦闘機の列を思わせます。 と思ったらワラワラが昇天して現実世界へ生まれ出るという。ワラワラは、かわいいけどつくりが単純なところや、大量に出発して生命の螺旋を描くのにほとんど食べられてしまうところ、なんだか私には“精子”のように思われました。 その後、眞人は老ペリカンを看取り埋葬しています。異界にも生と死が満ちているのです。 異界での物語の後半になると、大伯父はなんだか宮崎駿監督が描いた自分自身の姿ように思えてきます。「悪意のない石」をかき集めて一生懸命バランスをとろうとしながら異世界を創造してきたが、力尽きようとしている老人。 完璧な世界を創ることは、そんなにも困難で不可能に近く、創った世界は今にも崩壊しそう。それではと身内に後を継いでくれというのが大伯父の計画でしたが、それも眞人に拒まれて、とうとう異世界と大伯父はもろともに倒れ崩れていきます。 でも、バランスがおかしく矛盾だらけなのは本当に異世界だけでしょうか。インコたちはどこか、日本の軍とか政府、いや人類そのものに似ていませんか。自分たちの繁栄のみを願うあまり、世界を壊してしまうというところ… 自分たちの好きな鳥ばかりが殖えすぎ、海には魚がほとんどいないところ… 大きなお墓を作って金ぴかの銘「我を学ぶ者は死す」を取り付けるところ。でもよく考えると、生き物が死ぬのは当たり前ですよね。 眞人はそんなことを感じたでしょうか。それでも、不完全なその世界は大伯父が心血を注いで創り上げてきたものなのです。眞人は大伯父の心も感じたでしょうか。 そして、現実世界への帰還の時、眞人は母の若い姿であるヒミを連れていこうとしますが、彼女はもといた過去に戻ると言います。戻ったら(火事で)死んじゃう!と言う眞人。いえいえ、過去だろうと現在だろうと、現実世界に戻れば人は必ずいつか死ぬ、さっき墓碑銘にあった通りです。死ぬことより、眞人を産む未来が嬉しいと言って過去へ戻ってゆく母。ここにも、生と死があります。 眞人は異世界の相続を拒んだけれど、母やキリコを現実へ呼び戻し、現実世界のバランスをきちんと整えました。彼は体験から学んだことをこれから役立てていくでしょう――ということを、大伯父(宮崎監督)は期待しているようです。そして、次の世代の人たちすべてに、様々な意味で不完全でバランスを失いそうな現実世界で、これからどう生きるか考えてほしい、と訴えているように思えました。 以上、このほかにサギ男とか、深掘りしたくなるキャラもありますが、今回は省略ということで。 ところで! 蛇足ですが、私にはちょっとした発見があって嬉しかったので書き足しておきます;だいぶ前の日記「本の思い出話、幼年編4」に書きました、講談社の世界名作全集、これが、眞人の机に積まれた本の中にあったのです!(左の画像は、私の持っている講談社世界名作全集『ギリシャ神話』の裏表紙と、映画「君たちはどう生きるか」の一場面より。アニメの画面を撮影して載せちゃってごめんなさい!) 眞人が本を一冊ずつ拾うシーンを見て一目でわかりました、幼い頃からの大好きな裏表紙。私の持っている(従兄弟のお古の)本は昭和34年出版なのですが、戦前からこのシリーズはあったようです。

July 3, 2025

コメント(1)

-

ロシア民話のいわば総集編『せむしの小馬』

小学2年生の頃からの愛読書、エルショーフの『せむしの小馬』をご紹介。岩波文庫では現在、新訳『イワンとふしぎなこうま』となっていますが、中身の挿絵は旧版と同じです。この挿絵が、古めかしいけれど趣があって、私は大好きです。 そのころ友達もこの本を持っていて、いわく、「おもしろいけど、なんか損な本じゃない? 下半分は真っ白けだから」。当時の私はうまく反論できませんでしたが、そうです、このお話は韻文つまり叙事詩形式なので、一行一行は短くて、どのページも下半分は確かに真っ白。ページ数の割にお話が短いから買って読むには損だ、というわけです。 日本語の訳文もリズミカルで民話らしい語り口調になっているし、語り手の口上や解説もあり、枠物語というか、実際に語り部がお話を語るのを聞いているような臨場感があります。(以下ネタバレ) たとえば、第一章冒頭は「さあさあ、お話はじめよう」とあり、主人公イワンがせむしの小馬と出会って王様に仕えることになるまでをどんどん話し進めます。一章の終わりには、第二章以降のストーリーの概要を示し、まるで次回予告のようです; [前略] ねぼうして羽をなくしたこと、 うまく火の鳥をつかまえたこと、 [中略] 一口で言うならば、 イワンが王さまになった話。 ――エルショーフ『せむしの小馬』網野菊訳 それなのに第二章冒頭には「話だと早くすすむけれど/じっさいは、早くはすすまない。」と、人を食ったような口上があります。しかも、さあイワンの物語の続きだよ、と見せかけて、何ら関係のない「前おき」のお話(別のおとぎ話の最初の部分みたいな)が二つも挿入されています。 中世ロシアの叙事詩(ブイリーナ)の形式に、本筋とは無関係な導入部があるそうですが、おそらく『せむしの小馬』第二章(そして第三章にもある)冒頭の挿話は、ブイリーナの伝統を踏まえているのでしょう。 ちなみに、第二章二つ目の挿話に出てくる「ブヤーンの島」とはそうしたロシアの叙事詩や神話に出てくる伝説の島だそうです。 さて主人公は「イワンのばか」と作中でも呼ばれ、自分でも名乗っている通り、陽気でテンネンな末息子です。けれど、穀物泥棒の夜番をしに行く最初の場面を見ますと、二人の兄は熊手や斧を持っていく割に怖がったり怠けたりしているのに対し、イワンは毛皮の帽子をかぶり、パンをかじりながら夜番をして、見事に雌馬を捕まえます。ばかに見えてもイワンの方が実際的ですね。 イワンはこの後でも、よく寝るし食べるし、せむしの小馬の忠告は聞かないし、子供っぽくて憎めません。小馬もそう思うらしく、窮地に立たされたイワンに、 「なぜ、イワーヌシカ、元気ないの?/どうして、うなだれているのです?」 ――エルショーフ『せむしの小馬』と声をかければ、 イワンは小馬の首にしがみつき、/だいて、せっぷんして言った。 「おお、こまったことになっちゃった! [後略]」 ――エルショーフ『せむしの小馬』と決まり文句で泣きついて、一から十まで助けてもらいます。 けれどいつも困りごとをふっかける王様は、ひがみ屋の家来の中傷をすぐ信じるし、イワンに対しても罵詈雑言で命じたかと思えば、「勇士とよんだ上、「道中ぶじで!」と」言ったり、態度がころころ変わり、まるでわがまま放題の子供のようです。読者には、イワンの受け答えの方がまだまともに思えてきます。 イワンは王様の無理難題にこたえて、月の娘で太陽の妹という海の王女を、王様のもとへ連れて行きます。そして最後にはこのお姫様と結婚して王になるのですが、おとぎ話はふつう、主人公が王女に恋をしてそれで頑張る、そういう話が典型でしょう。なのにイワンはテンネンで子供ですから、 「このひとは、ちっともうつくしくない。 顔色わるいし、やせている。 [中略] ぼくはただでももらいたくない」 ――エルショーフ『せむしの小馬』 王女の母に向かってさえ、王女は「マッチ棒みたいなやせっぽち」、「およめにいくようになれば、ふとるかもしれませんね」などと、遠慮も何もありません。王女の方がイワンを選んで結婚し、王女の頼みで人民がイワンを王と認めるのです。最後までイワンの主体性のなさを貫くところ、作者のひねりがきいているのでしょうか。 そしてまた、物語の最後の語りが、昔から私が好きなところです。イワンと王女の婚礼に、語り手も招かれてお酒をいただいた、と言い、枠物語のしめくくりになっていますが、 だが、ひげつたってながれちゃって、 口には、ちっともはいらなかった。 ――エルショーフ『せむしの小馬』これでおしまいです。聴衆がさいごにどっと笑うのが聞こえるよう、落語みたいな終わり方です。

June 4, 2025

コメント(0)

-

革命は悲劇へ、そして物語へ――「レ・ミゼラブル」

前回、『レーエンデ物語 月と太陽』で、「古今東西の革命や反乱に共通する怒濤の盛りあがり、それが二転三転してころがるように悲劇になってゆく、そのエッセンス」などと書きましたが、その後、録画してあったミュージカル映画「レ・ミゼラブル」(2012年)を観ましたら、「そう、これだこれ!」と思いましたので、書き留めておきます。 私にとっては、原作は未読だし、映画では敵役ジャベールがロビン・フッド(ラッセル・クロウ)、前半のヒロイン・ファンティーヌが白の女王(アン・ハサウェイ)、後半の重要人物マリウスがニュート(エディ・レッドメイン)なもんで、なかなか物語に入り込めませんでした。 しかしクライマックスの「六月暴動」のバリケード戦になると俄然面白くなりました。ここでは青年革命家たちが夢や理想を描いて暴動を起こし、最初は市民たちも協力するのです。が、ジャベールの潜入と密告により政府軍に追い詰められたとき、市民たちは見て見ぬふりをして彼らを助けませんでした。革命歌で絶望を払いのけ、青年たちは最後まで抵抗して斃れてゆきます。 史実でもこの暴動は鎮圧されますが、その精神は数年後の二月革命、六月蜂起、そしてパリ・コミューンなど市民や労働者たちの闘争へと受け継がれていく感じです。 その、革命家たちの勢いが峠を越えると市民たちが背を向け、あっという間に悲劇へまっしぐらというところが、『レーエンデ物語 月と太陽』と共通しているのです。また、暴動鎮圧の後、市民たちは戻ってきた日常生活の中でひっそりと革命家たちを悼む、そこも同じだと感じました。市民たちは彼らに共感していたのですが、自分たちの生活を守るために彼らを見捨てた…それは仕方ないのです。そして生き延びた市民たちこそが、彼らの夢、活躍、そして悲劇を語り継ぐことになり、そこに希望が生じます。 歴史をひもとくと、たとえばイタリアのカルボナリの革命運動とか、江戸後期の大塩平八郎の乱とか、さきがけとなる運動は弾圧されても何度も息を吹き返し、ついには革命に至るということがよくあります。物語にすれば、未来に希望をつなぐ悲劇、となり、感動を呼ぶのでしょう。

May 21, 2025

コメント(0)

-

革命、二転三転して悲劇へ――『レーエンデ国物語 月と太陽』

昨年第1巻を読んで、今頃やっと2巻目『月と太陽』です。第1巻に増して、ハイテンポで読者を前へ駆り立てる語り口は簡潔でよどみなく、すばらしいですね。 第1巻の感想で革命じゃなかった、続刊に引き継ぎか?と書きましたが、予想通り第2巻はまるごと革命の嵐です。古今東西の革命や反乱に共通する怒濤の盛りあがり、それが二転三転してころがるように悲劇になってゆく、そのエッセンスをぎゅっと蒸留したような。[以下ネタバレあり] 主人公の一人、高位のお坊ちゃま(後のルーチェ)が自宅の火事と謎の暗殺者から逃れる幕開けがまず、陰謀のニオイに満ちています。貴種流離譚といいましょうか、劇的展開への期待が冒頭から膨らむのです。そして神秘的な森の中で助け出され、僻村へかつぎこまれる場面、 「[前略]…あんたは森で行き倒れてたんだ。すごく弱ってて熱もあったから、ほっとけなくて…[後略]」 ――多崎礼『レーエンデ国物語 月と太陽』 ええと、恥ずかしながら大昔の拙作『海鳴りの石 2巻』の最初もですね、主人公が家族を暗殺され火事から逃れ、神秘的な森の中で助け出されて僻村へかつぎこまれるんですよね; 「あんたはこのちょっと先で行き倒れてた」 ――『海鳴りの石 2巻』 なんか既視感でくらくらしちゃいました。そして彼がもとの身分を封印して暮らすうち荒事に巻き込まれていく、と筋書きもおんなじなんです。こういうストーリーって、読んでいても書いていても文句なしにわくわくしちゃいます。 ただ、こういった物語では、因果応報というか倫理的にと言うか、はじめは大義のためと思いながらだんだん大がかりに殺しを続ける最強の主人公は、どこかで歯車が狂って最後は非業の結末に至るというのが、ある種のパターンのように思えます。『月と太陽』のヒロイン、最強の女戦士テッサもそうです。ごくまともな倫理観を持った悩める乙女でもある彼女を、読者は応援しながら読むのですが、ああやっぱり、悲劇が待ち受けていました。 その悲劇に真っ向から向き合う彼女は、革命の旗印になると決めた以上、失敗に終わっても旗印として磔刑に処され、さながらイエス・キリストのように死んでいきます。けれど私には、たとえ逃げのびても、彼女の始めた動乱で失われた多くの命の重みで、とても生きていけない、というふうにも読めました。生き延びたら、彼女の片割れだったルーチェのように、狂うというか、別人格になってしまったでしょう。 そして伝説・歴史になっていく彼女たちの生きざまが最後に記され、読み手はホッと息をついて主人公たちと同じ視点でのやるせない悲劇から目覚め、ストーリーを俯瞰することができます。 唯一、私的に気になったことをちょっとだけ書いておきますと、バルナバス砦に刻まれていた文句、「レーエンデに自由を」なんですけど、帝国文字だったとあります。それがなぜだか『FREE LEENDE』とわざわざアルファベットにしてあるんですけど、異世界もののハイ・ファンタジーなので、ここでアルファベットが出てくるとちょっと拍子抜けしてしまいませんか。 この物語世界は中世・近世ヨーロッパ世界に似ています。レーエンデがスイスっぽいと前に書きましたが、法王はローマ教皇とか神聖ローマ皇帝の雰囲気があります。でも、れっきとした異世界のはずなので、帝国文字はアルファベットじゃないはずなんです。トールキン風に異世界の歴史を翻訳した物語とするなら、日本語の作品ですから日本語「レーエンデに自由を」で十分だと思うのですけど…。これは本編を貫くスローガンでもあるので、なおさらアルファベットにしないのが良いと、私は思います。どうしても刻んだ文字を描写したければ、帝国文字を創っちゃって欲しかったです。 この第2巻は時代が下ったためか革命のためか、幻想的な場面が少なく、幻影の海や古代魚などの謎は法王の権力の秘密とともに、またもや続巻へ持ち越されました。この点でも読者を駆り立てる、技アリな展開です!

May 4, 2025

コメント(0)

-

豊かな知識が土台の『ニルスのふしぎな旅』

冬鳥が北へ帰る季節。「Nils! Come on Nils! Come on up!」という(ちょっと素っ頓狂な)声とともに、タケカワユキヒデ作のオープニング、 ♪Oh come on up, Nils 旅に出かけよう/準備なんか いらない 春をさがしに 空を行けば/はじめて見るものばかり [以下略]が、耳によみがえります。『ニルスのふしぎな旅』、アニメ(1979年)自体はあまり観ていなかったのですが、それというのも主人公ニルスがとても幼い外見・口調で、お子様番組だからとチャンネルを変えられてしまうのが常(昭和のテレビ事情ですね)だったのです。 で、原作(岩波文庫版、主人公はニールスという表記)を読んで判明したのは、ニルスは14歳、いわば中2の反抗期なのです(左の偕成社版の表紙絵は年相応だと思います)。体も大きいので、いつも猫のしっぽを引っぱるというと猫にとってはひどいイジメでしょうし、飼い牛の耳にハチを入れるなどは、とんでもない悪行です。 きっと彼は、農家の日常生活におさまりきらない、ティーンエイジャーのエネルギーを、もてあましていたのでしょうね。 こういう状態は、父母がしたように「お説教を読ませる」では解決しません。やはり、(現代風にいうと)何かハードな部活にうちこんで集団で合宿などするとよいかも…、と、教育者である作者はちゃんとわかっています。かくして、ニルスは小人にされたうえ、野生のガンの群れとともに旅に出るというハードかつわくわくな“合宿”に出かけることになります。 最初は家に帰りたがったニルスですが、すぐ新生活に慣れ、旅を楽しむようになります。今まで友人も父母も好きになれなかった、というくだりもあってちょっと驚きますが、彼が自分を他人や家族と切り離し、自立しようとしている証拠なのでしょう。 この本は、地理の副読本にと書かれた物語だけあって、ニルスとガンたちの旅程を示したスウェーデンの地図がついているし、構成も考え抜かれた感じです。 旅が始まるとまずは、ニルスが空から俯瞰した南スウェーデンの広々した田園風景がすばらしいです。ニルスも感動のあまり笑っています。日頃のストレスを解消する笑いかもしれません。 それから、彼の放りこまれた野生の小動物たちの世界をリアルに描きます。たとえば、ガンは敵から身を守るため湖の浮氷の上で寝る、それでも夜中には接岸箇所からキツネが襲ってくる、などです。 ニルスはキツネのしっぽを引っ張ってガンを救いますが、おお、猫へのイジメの技がこんなところで役立っています。 第4章グリミンゲ城では、黒ネズミ族と灰色ネズミ族の戦いが出てきます。私は最初読んだときハッとなったのですが、斉藤惇夫『グリックの冒険』で語られる、東京の町の覇権をかけたクマネズミとトブネズミの戦い、あれは、グリミンゲ城のエピソードが下敷きなのでは。灰色ネズミ(ドブネズミ)が外国からの“移民”で、強い生命力で勢力を広げたいきさつが書かれているところも、似ています。『ニルス』の方は黒ネズミ(クマネズミ)視点で語られているのに対し、『グリック』はドブネズミ側から描かれているなど、対比してみるのも面白いです。 また、第6章に出てきた、ガンたちの呼び声「きみはどこだい? ぼくはここだよ!」にも、初読当時の私はうれしがりました。このシンプルな“翻訳”を、動物行動学者のローレンツが「著者セルマ・ラーゲルレーフ女史は、ガンのこの気分感情声の意味を天才的なひらめきでみごとにいいあてた」と書いている(『ソロモンの指環』)のを、私は先に読んでいたからです。 第7章や第12章、第15章では訪れる地方の地理的特色を物語風に紹介したり、第9章や第14章では地方の伝説が一夜の夢、的に語られます。 特に第14章は、海に沈んだ町ヴィネタの物語。バルト海南岸にあったという伝説の中世都市で、今では同名のゲームにもなっているようです。私がこの話が好きなのは、フランスやコーンウォールの、イースの伝説と似通っているからです。 このほか、訪ねた土地に暮らす人とニルスとの交流が描かれる章もあり、ニルスの人間観、人生観が深まっていくのが分かります。いや、ほんとうに内容の豊かな本です! きっと教育者としての経験のほか、多くの知識や入念な調査を土台にしているのだろうと思います。 こんな調子で、岩波文庫は上下巻合わせるとかなり分厚いにもかかわらず、もとの本の前半だけで終わってしまっています。ガンたちの目指すラプランドへはたどり着かないままなのです。ちなみに、ガンの群れのリーダーは「ケブネカイセのアッカ」と呼ばれますが、ケブネカイセはラプランドの高峰だそうです。 ラプランドといえば中世魔女伝説の故郷。どのように描かれているか、いつか完訳版を読んでみたいものです(偕成社などから出ているようです)。

April 2, 2025

コメント(0)

-

「Flow」――圧倒的な水の世界をネコたちの方舟がゆく

ラトビア発、動物だけがリアルに冒険するセリフのないアニメ、話題作「Flow」を観てきました。リアルな動物アニメ推しな私の、好みにぴったりな作品。 日本のアニメとはタッチが違っていて、油絵のような、木彫のような立体感のある(3Dではない)キャラクターの動物たち。ネコの体温や息づかいがが感じられそうな、あたたかみのある「絵」です。 仕草もリアルにネコで、金色の瞳の変化は表情豊かで。他の動物たちもそれぞれ無表情な中に表情がある。いいですねえ。 背景の緻密でリアルな大自然の映像美――特に、水。水面に映る姿や景色はもちろん、流されるネコの水面すれすれの視点、溺れかけた水中、押し寄せる高潮、雨、嵐など、迫力満点です。 大洪水が、小さなネコの視点で描かれるのですが、ネコは人間のように常に辺りを水平に見わたしたりしませんよね。視点も低いし。だからたとえば、静かに増してくる水は知らないうちに急に足場を奪ってゆきます(ネコですから、初めは濡れるのがほんとに嫌そうです)。 また、疾走してくる大きなシカの群れは、まず音として気づき、至近距離になってから突然視界になだれ入ってくる。高いところへとジャンプして逃げてゆく時も、着地すべき次の高みだけが見えていて、そして予測なしにてっぺんにゆきつくと、いきなり360度の広がりで途方もなく下の広い水面が開けたりする。 前半はネコ目線で水の恐ろしさを味わって、ひゃ~殺人鬼に追われるより怖いかも! とおびえました。 おまけに人間はどこへ行ったのか、寝床には起きたまま毛布が寄せてあるのに、書きかけの絵もそのままに消えうせて、町は水没して、ボートは無人で漂っていて、黙示録というか大破局の気配がして、かなり怖いです。 で、様々ないきさつでボートに乗り合わせた珍妙な取り合わせの小動物たちが、廃墟の町なんかを冒険していくのですが、だんだんに観ている私は、人類滅亡の心配を忘れて、ネコたちのサバイバルにのみ集中して行きました。そう、主人公のネコにすごく入りこむのです。最初は、ネコ好きな芸術家のモデルだったらしい飼いネコの立場で恐れおののいていたのが、だんだんと、本能に従い、動物なりの理解と生存意欲とで旅してゆく、野性味あふれるネコになって行くのです、私も。 そしてネコの周りじゅうにあふれる水。大群で泳ぐ小魚たち(宮崎駿の「崖の上のポニョ」に出てきた、あふれた海を思いだします)や、大波を起こす巨大な古代魚(パンフレットにはクジラとありましたが、ただのクジラではない感じ)の、なんとパワフルで豊かなこと。 さらに、ハリケーンに巻きこまれて空の高みへ吸い上げられていく水(水上トルネードというやつでしょうか)、その上昇気流に乗って空を舞うネコ。旅の道連れの凜としたヘビクイワシは、天高く昇って行ってしまう。 パンフレットの解説にもありましたが、水平方向だけでなく上にも下にも水界があり、上昇したり下降したり、そのたびに景色が変わり世界が変わります。鉛直方向の移動は、以前にも取りあげましたが、既存の階層を一気に突破することで、そのダイナミズムが恐ろしくも爽快、未知との遭遇です。 そんな大世界のただ中で、たくましくなったネコと仲間たちの生きる旅はまだまだ続きそう。 観終わったあと、思わずネコのやっていたように、四つ足でのびをしてしまいたくなる、野性のパワーをもらえそうな作品でした。

March 19, 2025

コメント(0)

-

寒い日に...「大雪海のカイナ」TV版&劇場版

ほぼ全編寒くて、ペールトーンで幻想的な異世界を描くアニメ「大雪海のカイナ」。この季節に見ると(よけい寒さを感じるけど)いいんじゃない? と思います。 2023年にTV版を観て、続編映画はアマプラで先日観ました。 最初からアニメで創られたお話らしく、コミック版は登場人物の表情が乏しい感じであんまり良くなかった。アニメは主人公カイナとヒロインのリリハが、単純に私好みの顔というか表情というか(昭和的ともいう?)。 舞台・背景の方も、凝った設定のSFコミックスを描く弐瓶勉が原作なのでじっくり見たかったのですが、映画部分(後半)はコミカライズされてない。 で、その背景世界の第一印象は、ナウシカ&ラピュタ的世界です。文明衰退後の厳しい自然の中で、過去の遺物や言い伝えを頼りに生き抜く話なので、どうしてもそう見えちゃう。もちろん細部は異なり、極寒で昼でも薄明。泡みたいな白い小球でできたいちめんの「雪海」、そこに立つ世界樹的な巨木「軌道樹」、上空を覆う「天膜」、舞台設定はこの三つだけ。このうち巨木は、中山星香『フィアリーブルーの伝説』とか、オールディズ『地球の長い午後』とかにこういった設定があったなあと思い出します。人間が小さくて無力で、巨木や巨大昆虫が圧倒的迫力で、みたいな。 TV版では、初めて天膜に来るリリハ、初めて雪海に行くカイナ、途中旅する巨木の幹、というふうに、三つの舞台設定が紹介される感じで、ビジュアルも凝っていて楽しかったです。昆虫や海洋生物(「大雪馬」というのが超キュート)などにも、独特の雰囲気があります。 クライマックスには旧世界の怪物ロボット(ラピュタのロボットとか巨神兵みたいな)を操る悪者相手の戦争沙汰があり、これも普通に面白いです。ただ、この世界の成り立ちや危機(水源である軌道樹が枯れていく)に多くの謎を秘めたままTV版が終わったので、続編の映画版に期待しました。 ところが、映画版でも登場人物たちのストーリーは分かりやすくまとまっていたのですが、肝心の世界設定が説明不足というか、だいぶ力わざな感じで、うーん、いろいろと疑問が湧いてしまいました(以下ネタバレ含む)。 まず、伝説の「賢者」が水源すなわち命の糧として軌道樹を創ったのだから、大事にすべきだ、というのが主人公たちの信条。これに対して独裁者ビョウザンは、「賢者の記録を読んだら軌道樹を切り倒せとあった」と言って怪物ロボットを使って軌道樹の親玉「大軌道樹」の破壊を試みる。 この時点で思ったのが、ヒロインのリリハを始め多くが過去の文明を賢者って崇めてるけど、過去文明はなにか過ちを犯して滅んじゃって、あげくにこんな極寒の環境になったり水が涸れたりしてんじゃないの? ということ(冒頭にそんな解説があった)。賢者を盲信していいのかなあ。 もう一人のヒロイン亡国の女戦士アメロテは、現在の状況から、軌道樹を無くするのが正しいかもしれない、と言っています。けれど現在の世界しか知らない登場人物たちが、その世界の文字通り根幹である軌道樹を破壊することは、心情的にも無理でしょう。無理を通すには、ビョウザンのようにパラノイア的カリスマ性で皆を強引に引っ張るしかないのかも。ただしビョウザンは選民主義の妄想狂で、ムスカみたいで、いつ「人がゴミのようだ」と笑っても不自然でない感じだったけど。 このように考えると、このお話自体が、記録や歴史の継承・その正しい読み解きの大切さを説いているのかな?という気もしてきます。 ともあれ、主人公カイナは幸い文字が読めたので(一般人は文盲なのです!)、滅びた文明装置の記録・制御室へ入り、装置を読解することができました。この場所が弐瓶勉の真骨頂だろうと思ったのですが、いやまず、そこへ入るのに暗証キーがあるけど暗証番号がすぐ横の壁に手書きで書いてある、っていうのがダサすぎです。 なぜ書いてあったのか、たとえば部屋を閉ざした過去の人々が、きっと衰退した子孫たちは文字も読めなくなってるだろうと予測して壁に書きなぐっておいたのでしょうか? そのいきさつが分からないと、この場面はつまんないですよね、謎解きの一つもなく暗証番号が分かってしまうなんて。 部屋の中は、とってもハイセンスな情報装置が独特の雰囲気を醸し出していてステキ。なんですけど、あっという間に映像が流れていくので、映画を観る方も静止画面にして、東亜工業(弐瓶勉のトレードマーク的な)の文字を読み取らねば、この世界全体の設定である、惑星改造、地球化計画などはわかりがたいのです。 その後のいくつかの場面でも、細部の文字を読み取って、私にもようやく分かってきたのは、賢者=惑星改造者ではないかもしれない、ということ。実は天膜・軌道樹・雪海などは、惑星改造者がテラフォーミングを自動設定して創った人工環境なので(ああナウシカ世界だなあ)、そのままいけば時至れば自動的に軌道樹は切り離されて一大変動が起こり豊かな土地や水や光が惑星に満ちるはずだったのでしょう(それにしてももう少しゆるやかな変動にしないといろいろ悪影響がありそうですね。最後の場面、軌道樹を衛星軌道に打ち上げちゃったりして、宇宙に破片がいっぱいでしたけど)。 ところがこの自動的な計画に途中で故障が起こったらしく、支障、修復などの文字が見えます。修復はされたものの、その後は自動装置のタイムテーブルがうまく進まなくなったようで、次の命令待ち(と書いてあります)の状態だったよう。 そこで、キノコのような精霊「ヒカリ」の登場です。賢者の使いだというんですが、この精霊が人の心を読んで、思いやりのある人物2人にある言葉を言わせることで、惑星化計画の最後の一大変動へのゴーサインとする、と設定し直したようなのです。 TV版の頃から出てきたこの精霊、SF的設定にあまりそぐわない気がしてましたが、たぶん最初の計画が破綻したあと修復した人(それが「賢者」かな)の、AIかなんかだと理解すると、SF的に落ち着きますね。清い心の持ち主にしか見えないなどと、仕組みが今ひとつ理解不能ですが…、ファンタジーならいいんですが、この話は設定がSFだと思うので、なにか理屈が欲しい感じ。 結局、カイナとリリハは2人で声を合わせて精霊に惑星化計画完了、と言うことで、世界を救い、新たな世を導きます。うーん、「バルス」ですねこの場面。肝心なところでラピュタを思い出させちゃうって、やはりもう一ひねり足りないのではないかしら。 などと、あれこれツッコミつつ、これは「シドニアの騎士」または「人形の国」なんかと時系列でつながるのかなあ、とちょっと空想が広がります(よく知らないけど!)。

February 19, 2025

コメント(0)

-

ドリトル先生愛あふれる福岡伸一教授の「100分de名著」

昨秋のある日、スーパーのレジ横で売られていた雑誌に、目が吸い寄せられました。「ドリトル先生航海記」ロフティングと大書してあるのです。生物学者の福岡伸一教授が自身の原点としてドリトル先生へのリスペクトを吐露している本(というかNHKの講座番組)でした。 「フェアネスとは何か/人間も動物も植物も――決して「命を分けない」誠実さ」という副題がついていました。 おお、これこそ私の幼い頃から敬愛するドリトル先生への、真っ当な評価というもの! 私が常々感じていたことズバリそのもの! と、興奮のあまりその日は買いそびれ、ようやく入手して読んだ時はNHKEテレ「100分de名著」の該当する放送はとっくに終わっていました。 でもいいんです、テキストを読めば…、ドリトル先生に憧れて生物学者になった人、本当に居るんですねえ。そして、物語の舞台を訪ねて英国の港町ブリストルで川岸に座った人、居るんですねえ(実は、もう一人のドリトル先生愛あふれる先達、こちらは文学者の南條竹則が聖地探訪を試みたくだりが『ドリトル先生の世界』という解説書にあり、この本に福岡伸一の名前もちゃんとあります)。 というのも、私は幼い頃、トミー・スタビンズのようにドリトル先生と出会ってハクブツ学者になれればと本気で願っていたのです。そのうちイギリスの地図でパドルビーや物語に出てくる地名を探すようになりました。ロンドン旅行に行った時には、雀のチープサイドの住処「聖ポール寺院のエドモンド聖者さま(の左耳)」を見に行ったものです(見えなかったけど)。 このNHK講座では先生の職業「博物学者」(naturalist)について、博物学者の著者ならではの解説が随所にあります; 自然のかそけき声に耳を傾け、目を凝らし、そこに無上の喜びを感じて…[中略]…探求しているのは人間にとっての有用性ではなく、自然そのものの素晴らしさ。 自然や生命を「分解」したり「分析」したりはしません。彼は自然をありのまま、全体として捉えようとする。 [動物蒐集家のように]死を網羅するのではなく、生の物語に耳を傾ける本当の生物学者 ロゴス[論理]とピュシス[自然]のあいだを行ったり来たりしながら、生命の豊かさにリスペクトを示し… ――NHK100分de名著「ロフティング ドリトル先生航海記」福岡伸一 私はこんなにも的確に理解はしていませんでした――さすが理系、ロゴスも極めた語り口です。 私が高校で進路を考えたとき、博物学を学べる所というのが見つかりませんので、生物学を勉強しようとしましたら、もれなく数学や物理化学もついてきて、数字の苦手な私は入り口で挫折してしまいました。 この講座にはその他にも、「自然(ピュシス)は隠れることを好む」という(ヘクラレイトスの)博物学的名言が、ドリトル先生にも当てはまる、というくだりなど、はっとさせられる指摘もありました。ドリトル先生の存在自体がピュシスなのですね(もはやうっとり)。 私の方は大学になり卒論にドリトル先生シリーズを書きたいと言ったところ、担当教官に一蹴された悲しい記憶があります。差別表現があり評価されていない、とのこと。私としてはそのあたりや、ドリトル先生(=ロフティング)の社会改革的思想について、学びたかったのですが、初心者は手を出さぬがよい、という感じでした。ちょうど「ちびくろサンボ」が差別表現で絶版になったりした頃でした。 それ以来、腰が引けてしまってひそかに「立場や価値観が違う相手ともわかり合える人」ドリトル先生を賞賛する(HPへリンクします)にとどまっていた私です。ところが、最近になって、この講座のようにドリトル先生シリーズを評価する声が結構あるのに気づきました。時代の変化に嬉しい気持ちです。この講座テキストはほんとに簡潔で分かりやすいですが、もっとたっぷり重箱の隅までドリトル先生愛を共感したい気持ちにさせられました。

January 26, 2025

コメント(0)

-

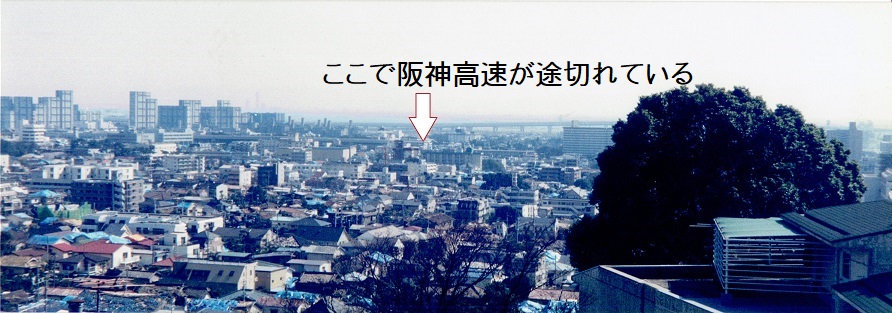

阪神淡路大震災から30年の覚え書き

↑震災後1ヶ月の風景、実家(芦屋市三条町)のルーフテラスより。 テレビやネットで震災30年の報道を見て、私も当時の写真を久しぶりに出してみたので、覚え書きです; 私は5~10歳を神戸市東灘区、10~15歳を西宮市、15歳から結婚までを芦屋市で過ごしました。阪神大震災(と地元で当時言いました淡路の方ごめんなさい)が起こったのは結婚後1年余り、私は大阪府T市に居て明け方飛び起きました。T市でも被害が出ましたが、うちは無事でした。 テレビで最初、「奈良で仏像が壊れました」「京都の文化財のお寺でも少し被害が…」と言うばかりなので、特に心配しませんでした。 何時間後か、テレビにヘリコプターからの、阪神高速倒壊の映像が映りました。「ぼんち」という文字が付近のビルに見えます。見慣れた広告。「え。うちの実家はこの真北の山腹だよ」 その時まだ神戸からは何の情報も入っていなかったのです。「便りが無いのは良い便り」ということわざとは真逆の状況です。今でも、各地の災害の報道を見るたびにこのことを思い出します。情報がまだ来ない所に、もっとひどい災害が発生しているかもしれない、ということ。 携帯はまだなく、電話は通じませんでした。公衆電話ならかかるかも、と昼じゅう近所の公衆電話あちこちから、かけまくりました。今思うと愚かで、迷惑なことでした。反省その1。 午後になって両親の安否を確かめずにはおられず、夫とタクシーに乗りこみ実家を目指しました。柱がヒビ割れた高速道路の下を進み、どっと逃げ出す人々の車の流れに逆らい、段差ができて大渋滞の甲武橋をガッタンと渡り、ガスの匂いのする関学周辺を抜け、きな臭い地帯を迂回して芦屋市に入りました。危険なドライブを敢行してくれたタクシードライバーさんに感謝ですが、ほんとに無謀で迷惑でした。反省その2。 カーラジオから戦慄する状況の報道が絶え間なく流れていました。暗くなり、赤い月が昇りました。↑実家近くの駐車場。 高台にある実家のマンションは無事でした。停電なのでドアをドンドン叩き、出てきた両親に一緒に避難をと勧めましたが、両親はすっかりハイになっていて、家に残ると言いました。前日のお風呂の水が貯めてあってトイレも流せるし食料もあると言うのです。眼下で、街の数カ所から火と煙があがっていました。 私は持ってきた一万円札数枚を渡しただけで、またタクシーで引き返しました。そう、被災した両親に何を持って行けばよいのか見当がつかなかったのです。お金なんか何の役にも立たないことに後から気づきました。反省その3。 実家では4日後に電気が復旧し、両親は「戦中戦後はこんなだった」と奇妙なほど元気に給水車に通い、電気鍋で料理をしておりました。1か月経たない2月15日に私は実家付近や東灘区の母校である小学校(校舎は壊れるも、運動場が避難所になっていた)の写真を撮りました。 ←実家付近の断層上の道路。 →三条町と西山町の境あたり ↓左右ともJR芦屋駅北側付近。左写真のビルは1階がつぶれ手前に傾いている。 災害時の行動はほんとうに難しいものです。 すべての被災者の方々に平穏が訪れますように。日本でも世界でも、追悼すべき災害や戦乱がたくさんあります。↑震災後1ヶ月、ブルーシートの街

January 17, 2025

コメント(0)

-

現代女性バージョンの続編『失われたものたちの国』

ジョン・コナリー作『失われたものたちの本』は私の苦手な血みどろダークだったのに、なぜか懲りずに続編『失われたものたちの国』(タイトル似すぎ!)も読んでしまいました。相変わらず物理的に痛くてグロい場面が多いのですが、読者はぐんぐん引っぱられていく感じ…書き手の力量が半端ないのでしょうね。 今回は舞台が現代に設定され、主人公もシングルマザーのセレス(32歳)。彼女は最愛の娘を突然失う(正確には失ってはいませんが、小学生の娘は交通事故で昏睡状態に陥っています)という精神的危機にあり、母を失った前作の主人公デイヴィッドと少し共通点があります。そして彼女も異界へトリップし木こりに助けられます。 ただその後の展開は前作よりかなり複雑になっています(以下ネタバレあり)。善玉と悪玉の単純な対決ではなく、敵が複数で利害関係がややこしく、それも「絶対悪」とは言い切れないキャラクターばかりなのです。例えば、ペール・レディ・デスというラスボスが出てきますが、自然の摂理にのっとった死神ですから、「悪」というのとはちょっと違います。 再登場の「ねじくれ男」も、そう、前作でデイヴィッドに滅ぼされてますので、魂というか残滓だけの存在ですが、最終盤に全ての物語=人生の書物をおさめた図書館を披露するあたり、あれ、何だか前作とはちょっと違う立ち位置のようにも思えます。 ところで、どうも私の悪癖で、すべてをトールキンの『指輪物語』と比べてしまうのですが、ねじくれ男が亡霊となってなお悪を企むところ、なんだかサウロンを思い出しました。そしてドライアド(樹木の精霊)の最後の一人カーリオは、境遇はエントを思わせますが、主人公セレスを襲い、つけ回したり、彼女と奇妙な絆でつながり、最後に自爆テロ的にねじくれ男を滅ぼす所はゴクリ(ゴラム)を思い出させるのでした。 ちなみにカーリオも一人称の代わりに「我々はカーリオだ」と言うので、最初これもゴクリ的だなと思いました。読み進むと、意味合いがだいぶ違うのが分かります;カーリオは個人というより種族全員の記憶を意識していて、最後の一人である彼には孤独とともに、種族全体の滅亡の痛苦が重く宿っているので、複数形なのです。悪役とはいえなかなか複雑で印象的なキャラクターです。 さらにフェイという種族が出てきます。いわゆる妖精で、可愛い系ではなく、美しいが恐ろしい、異形で異質の自然霊たち。人間と敵対していますが、彼らには彼らなりの生き方と価値観があり、何より環境破壊を行う人間が許せない。 その人間側の悪玉は冷徹な権力主義者ボルヴェインですが、彼は贅沢をするでなく権力に酔うでもなく、誰も信じず、妻子を殺した人狼を憎むばかりで、何のために独裁者を目指しているのか?と言いたくなるような、むなしい人物に思えました。 こうしてみると、複雑な利害・敵対・だまし合い関係はどうも現実世界の縮図のようでもあります。滅びゆく自然、むなしい権力闘争、消えゆく古い叡智。そんな混乱の中で、主人公セレスは自分の道を追求していかねばなりません。 作者は親という立場を経験したあとこの続編を書いたそうですが、なるほどジェンダーの問題や子どもを思う親の一途な心が繰り返し出てきます。セレスの旅の目的は(現実世界に帰るというほかに)、さらわれた(他人の)赤ちゃんを奪還することなのです。 しかし西欧でなくニッポンのおばさんである私には、作者ちょっと頑張りすぎな感じもしました。前作は素直に自分の少年時代のあれこれを描いていたのが、今回は主人公を若い現代のシングル・マザーにしたので、その主人公セレスは過敏なほど男性社会を憎み、ことあるごとに男性というものに反発し失望しながら探索行を続けるのが特徴的になっています。 そして、なぜだか私には分かりませんでしたが、異界では彼女は思春期の肉体に戻っていて精神は大人のまま、という設定です。 「…二倍も歳を取ってからまた十六歳になるなんて嫌でたまらないのよ。思春期なんて、一回だけでもううんざり」…[中略]男の子に――そして女の子にも――気に入られるために可愛くて、スリムでいなくてはいけないプレッシャーもそうですし、世界に自分の居場所を確保していたいだけなのに、どうしても逃れられないあのストレス… …まるで自分の身体組織が混乱して自分に反乱を起こし、己の肉体に言うことを聞かせることもできなくなってしまったようなあの感じ。[中略]ホラー小説に夢中になったのも不思議ではありません。残忍であればあるほどのめりこんだのです。 ―――ジョン・コナリー『失われたものたちの国』田内志文訳 と、すごい鬱屈を吐露するセレスですが、どれも私自身の思春期の思い出には当てはまらないのです。他人に気に入られたい、自分の居場所を確保したい、などは思春期に限らずだと思うし、身体変化に翻弄されるというなら、思春期のあとも妊娠、出産(セレスはまだですが、更年期も!)など女性は男性に比べて大きな変化を続けるのです。 おまけにこの鬱屈は物語が進み状況がそれどころではなくなるにつれて、いつの間にか語られなくなりそれっきりな感じです。どこに落とし所があるのか、何のためにセレスは16歳に戻ったのか、それで何を得たのか、私にはよく分かりませんでした。 ともあれ、古くからの女性の叡智や自然との共存意識が滅びていくさまを悲しみ憤りつつ、物語は緊迫して進み、セレスは生への活力と愛情を取り戻して帰還します。物語を語り、人生をつむぎ、最後に奇蹟が…訪れたようです。

January 13, 2025

コメント(0)

-

もうひと味、個性が欲しかった「ローハンの戦い」

朝一番で「ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い」字幕版を観てきました。貸し切りとまではいかないけど数人しかお客がいないのはちょっと寂しい。 神山健治が監督というので数年前から期待していたのです。その期待がちょっと大きすぎたのか…とてもキレイで真面目な古典的?アニメーションでしたが、すばらしさに息を呑む、というほどでもなかったような。 まずアニメ自体ですけど、背景の雪峰とかすばらしいんです。最近の技術進歩でしょうね、ほぼ実写な美しさ。人物や馬もリアルを追求していて、顔立ちも体型も動きも、不自然な誇張や簡略化、デフォルメなどがなくほぼ実写。つまりそう、もう実写でいいじゃん、という感じなんです。 それなのに、どうしても実写に比べて、鎧兜の細かい装飾とか質感とか、馬の筋肉の動きとか、野戦や吹雪の凍てつきぐあい(例えば眉毛に雪がついて凍るとか、濡れて汚れるとか、きっとあるでしょう)は、のっぺりしちゃうんですね。エンディングで出ていたスケッチの方が味がある。かといって3Dの(私にとってはいまだに慣れない妙な)立体感もない。 あとからパンフレットを読んだら、原案ではアニメに向かないほどキャラクターの「線」が多かった絵を実写のプロデューサーたちからの要請で「最小限に…減らした」のだそうです。いや、間を取ったあげくちょっと中途半端になってません??? これがディズニーだったら、いくら実写版が次々出ていても、ディズニー独特の顔やデフォルメやリズム感などがあって、ディズニーファンは嬉しい。ジブリだったら平面手書きでも、ああジブリらしくていいなあ、となる。 ところがこの作品は、ヒロインのヘラ、槌手王ヘルムをはじめ外見が一般的すぎて、いや伝説だから典型的でいいのかもしれませんが、何というか個性がない。誰からも批判を受けないように、原作や実写映画の評判を落とさないように、気を遣ってキャラクターをデザインしましたね?って言いたくなります。 特にヘラは、せっかくのオリキャラのヒロインなんですから、一目見たら忘れられないような印象的な外観にすれば良かったのに。別に奇をてらうとかお色気むんむんとかにせよ、というのではなく、何というかもっとオーラを出して欲しかったかも。 ストーリーも、原作を大きくふくらませたのですから、思い切ってもっともっと掘り下げたり、オリジナルな展開も入れたらよかったのにと思います。原作リスペクトは大変結構ですが、角笛城に援軍の到着する場面は「二つの塔」とほぼおんなじです。百年以上も前の話なんだから、同じように坂を駆け下るのではなく、もっと何かこう…工夫があってもよかったのでは。 だって、朝陽を背に援軍を率いてくるなら、物わかりの良い忠義者という以外に特徴のないヒロインの従兄弟くんよりも、そりゃあガンダルフの方が感動的に決まってます。いくら従兄弟くんがヘルム王の兜をかぶっていてもね。 そのヘルム王も、たった数行の原作の方が鬼気迫っています; …白い装束に身を固め、単身城を出ると、まるで雪トロルのようにのっしのっしと敵の野営地に乗り込み、素手でたくさんの人間を殺した。かれが身に寸鉄を帯びなければ、どんな武器もかれを刺すことはできぬと信じられていた。…[中略]…かれは食物が見つからない時には人間を食べたといわれている。 ――トールキン『指輪物語』追補篇 瀬田貞二訳 アニメのヘルムは、気がふれて怪物化するかな?と思ったら、なんだか心温まる父娘のホームドラマ風になってました。いや、「最強のヘルム王、実は不器用でいい父」でも良いのですが、もっともっと野性的な騎馬民族の英雄だったと私は思いたいのでした。 これもパンフレットによると、「ロード・オブ・ザ・リング」の終わった後、実写版でこれ以上つくるのはさすがに無理で、じゃあアニメでは?という話になった、ですって! 実写を目指してつくるからこうなっちゃったんですね。私はアニメという表現形態が好きなので思うんですが、せっかくアニメにするのだから、アニメにしかできない表現や効果をどーんと出してほしかったですね。最近は実写でも夢のようなキャラや場面がつくれてしまうので、難しいですが、だからこそ実写のドキュメントみたいにたんたんと見せるプラス、もうひと味ほしかった。 たとえばウルフの最期。リアルにあっさりしてました。国の最後の守り手である盾の乙女が、盾を使ってウルフを圧死させる、というアイデアはすごくいいと思いましたが、ここはクライマックスですから、もっとひきのばしてアップにして、首がちょん切れるくらいやっちゃっても…って、スプラッタは嫌いなんですけど、ふと、平家物語の巴御前が敵を「鞍の前輪に押しつけて、ちっとも動かさず、首ねぢ切って捨ててんげり」という壮絶な戦いを思い出したのです。この時代のローハンの内乱は、平家物語ぐらいの迫力があってもいいのじゃないかしら。 などなど、原作への思い入れというか妄想というか、そういうのが脳内に渦巻きながら観たものですから、すごく辛口の感想になってしまいました。 いや、普通に面白かったし、各方面へのリスペクトと努力のあとを感じる作品でした。象(ムキマル)がどうやってゴンドールを突破してローハンに現れたのか知らないけど。ダメなウルフの描写がいちばん良かった気もするし、ね。

January 5, 2025

コメント(0)

-

新年おめでとうございます。

今年も細く長くヘビさんのように続けようと思います! いつもの私の年賀状絵は良いのがないので省略で、左は娘の一発描きミドリニシキヘビ(グリーンパイソン)です。若い世代の娘・息子はもう年賀状を出さないのですが、急に思い立って古い絵の具で描いておりました。 ヘビというと苦手な人も多いと思いますが、娘も私も大丈夫、むしろ好きな部類です。若い頃オーストラリアの動物園で大きなボアを首に巻いてみましたが、全然ぬるぬるしていません! ひんやりと心地よく、かっちりと固く、ずっしりと重みがあっていい感じ。だのに同行した友人2人は逃げました。 娘もオーストラリアで同様の体験をしたそうです。最近は日本の動物園やカフェ等でも首巻き体験をできる所があるようですね。 さて年初には干支の動物の出てくる本を取り上げることの多いこのブログですが、ヘビが主人公の物語ってなかなかないようです。でもヘビの出てくる本は素敵なのがいくつかありますので、ご紹介;・キプリング『ジャングル・ブック』 私のお友達になりたい一推し爬虫類、うわばみのカーが出てきます! ディズニー版のカーは顔はユーモラスなのに催眠術で相手かまわず食べようとするだけの?キャラクターのようですが、原作のカーは、大きさといい威厳といい知恵といい、圧倒的迫力。主人公モーグリの大切な協力者で助言者です。(右画像は表紙にカーの載っているものを選んでみました)・舟崎克彦『ぽっぺん先生の動物事典』 ヘビの章には、エデンの園でイブを誘惑するヘビの話が面白おかしく語られるほか、ほのぼの絵本『へびのクリクター』(トミー・ウンゲラー)も紹介されています。・ロフティング『ドリトル先生のサーカス』 動物の言葉を話す先生は、サーカスの劣悪な飼育環境を改善するなかで、クロロホルムでぐったりさせたヘビを扱うへび使い女の芸当をやめさせます。そればかりか、ヘビたちは新しい芸当をするのです。私はこれを読んで、ヘビのダンスの挿絵を見て、ほんとに感動しました。 ヘビたちは、オルゴールの音楽にあわせ、たいへんふう変わりな、優美なダンスをしました。それは、スクエア・ダンスとあや取り遊びの、あいのこのようなものでした。 [中略]ヘビの余興は、ヘビの優美なところを見せるように、考えられてありました。なぜなら、ドリトル先生の考えによると、ヘビは世界じゅうでいちばん優美な動物だからです。 ――ロフティング『ドリトル先生のサーカス』井伏鱒二訳・ディズニークラシックのアニメ「ロビンフッド」 ロビンフッドがキツネなど動物化されていますが、中でもずる賢いヘビのヒース(サー・ヒス)の言動は抱腹絶倒の面白さ。透明な風船に頭をつっこみ、尾の先をプロペラのように回して空を飛んだりしますが、ロビンの相棒リトル・ジョンにつかまって酒樽に突っ込まれ、酔っ払いします。悪役プリンス・ジョンに八つ当たりされ、体をむやみに結ばれてしまい「ほどいてみろ!」なんて言われたりして、哀れに可笑しい。(左画像はディズニーWikiより)・マリオン・ジマー・ブラッドリー『ファイアーブランド』シリーズ トロイ戦争を予言者カッサンドラを主人公にして描いたフェミニズム作家の長編ですが、ヘビを神聖な生き物として飼い慣らす、神殿の女性たちが印象的。カッサンドラも手ほどきを受けて、寝床に生きたヘビを入れたり起きているときも腰にヘビを巻いたりしています。想像するだにぞっとする人も多いでしょうが、私はなかなか興味深かったです。

January 2, 2025

コメント(0)

-

冬ごもりの季節に――『鏡の国のアリス』

先だって『ふしぎの国のアリス』をとりあげた日記で、クリスマスには『鏡の国』の方が合う、と書きましたので今日は『鏡の国のアリス』です。 ところでWikipediaに、アリスが鏡の国を体験したのは「ガイ・フォークス・ナイト」の前日とあります。これはアリスが冒頭で、 「あしたは何か知ってて?」 「男の子たちが、かがり火にする木の枝を集めるのを見ていたの」 「あしたはかがり火を見に行きましょうね」 ――ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』岡田忠軒訳 古い角川文庫、以下引用はこの本(画像は岩波少年文庫)。と言っているからでしょう。この日は確かにかがり火を焚くそうですけど、11月5日です。地球温暖化前とはいえ、英国オックスフォードで雪が降るでしょうか。なぜって木の枝集めは寒さと大雪のため途中でやめになり、窓いちめんに雪がキスするように当たる音がしているのです。 これはやはり冬至とかクリスマス、または大晦日あたりの情景ではないでしょうか。アリスは暖炉の側の大きな椅子でぬくぬくと丸まり、子猫は毛糸玉で遊ぶ…真冬の楽しみですね。 ともあれ、アリスはマントルピースの上の鏡を抜けて異世界へ入ります。 どういう構造の世界だか不明の「ふしぎの国」に比べて、今回はアリスがチェスの歩(ポーン)になって1目ずつ(最初は2目ですが)進み、8の目に到達して女王になる、とっても分かりやすい舞台設定。 といっても、初めて読んだ時チェスのルールを知らなかった私は、なぜ女王はいつも高速で走っていて、王様は居眠りしているのか、とか、ふしぎに思うことがたくさんありました。大人になってチェスを少し覚えましたが、それはひとえに『鏡の国』を理解したいがため。また、英語の原書にはちゃんとアリスの棋譜が記してあり、これでかなり謎が解けました。騎士たちがちょっと前進しては落馬するのもね。 『ふしぎの国』より成長している感じのアリスは、相変わらず妙な言動の登場人物たちに対し、ある時はおびえ、ある時は憤慨し、ある時は笑いをこらえながらも、辛抱強く礼儀正しく、誠意を持って対応していきます。 たとえば、トイードルダムとトイードルディーに対して、最初丁寧に敬語を使って道を尋ねています。ところが二人は学校生徒そっくりなので、アリスの態度は次第に弟妹の遊びにつきあい、けんかをなだめるお姉さんのようになっていきます; アリスは他方の感情を傷つけてはいけないと思いましたので、どちらか一人と先に握手する気にもなれませんでした。…[中略]…一度に両方の手を握りました。すると、たちまち三人は輪になって、ぐるぐる回って踊りだしたのです。 「おれはまっさおかね?」[トイードルダムのせりふ] 「そうね――青いわ――少しはね」とアリスはやさしく答えました。 「それならきょうは戦わないほうがいいわ」とアリスは、仲直りのちょうといい機会と思って、いいました。 「ただ、がらがらのためだけにね!」とアリスはいいましたが、そんなつまらないことのために戦うなんて、少しは恥ずかしいと思ってもらいたいと考えたのです。 こんなふうにアリスは、相手に合わせて対応を変化させてもいるのです。賢い! また、笑いをこらえる場面は前作より多くなっているようです。たとえば、傲岸不遜なハンプティ・ダンプティとのかみあわない会話で、彼女は褒めたり、へりくだったり、話題を変えたり、うまく機嫌を取っていますが、数学が得意でないらしいとわかった時、怒らないで笑いそうになっています; アリスは手帳を取り出しながら、つい微笑しないではいられませんでした。そして、彼に代わって、計算をやりました。365-1=364[筆算] アリス、余裕ですね。そして、返事ももらえず立ち去った時も、 「わたしの会った、好ましく思われない人のうちで――」と、冷静に、少し気取って感想を述べようとしています。 次の章で一角獣に「化け物」と言われた時も、アリスは笑いを押さえて、あなたも化け物、と言い返しています。その後、何度も「化け物」呼ばわりされてすっかり慣れた、とあります。アリス、見習いたいほどメンタル強めです。 こうして順調に進み、アリスは女王になります。 むかし私は、女王になったあとどんなことをするのかととても期待しました。ところが、突然の混乱であっという間に(と私には思えました)夢が覚め、物語は終わってしまいます。まさにうたた寝の夢のようにはかない感じ。…ですがこれも当然、チェスなのでアリスが勝ってゲームが終わってしまうのです。 この物語も前作と同様、品があって賢いアリスと同じ目線で、周りの人々の見かけや言動がこんなキャラクターに見えるんだな、と思えて自然に読み進められます。アリス自身は大人っぽくなったせいか、前作ほど破天荒な言動をしないのがちょっと寂しいかも。

December 25, 2024

コメント(0)

-

声に出して何度も読みたい『かっぱとてんぐとかみなりどん』

復刊ドットコムから、かこさとし『かっぱとてんぐとかみなりどん』再版の重版、のお知らせが来ました。あら、覚えのあるタイトルだけどなんかちょっと違うと思ったら、私の知っているのは『えばなしのほん』(童心社、初版は昭和42年!)に収録された古いバージョン「てんぐとかっぱとかみなりどん」でした。『えばなしのほん』を繰り返し読んで育った私はどのお話も好きでしたが、中でもこの話は面白いだけでなく構成がきっちりと整っているので、昔話の再話だろうと感じていました。が、じつはかこさとし作だったんですねえ(作者名が漢字で「加古里子」だったので、長らく読めなかったのです)。 冒頭から、山のふもとに沼、そのほとりに杉の木、とカメラをズームするように景色が細かくなっていきます。その杉の木に天狗、沼に河童、山に雷が居ると、順番に今度はカメラを引いていくように紹介されるので、タイトルも「てんぐとかっぱとかみなりどん」という順番だと思っていたのですが… 作者がタイトルの順番を変えたのには何か理由があったのでしょうね。このお話は紙芝居に絵本にと長年楽しまれて、現在は文も一部変わっているようです。 ストーリーはもちろん、文体のリズムの良さがすてきで、若いころ暗記してストーリーテリングで語ったことがあります。 えっちら お日さま おっちらさ えっちら にこにこ おっちらさ ――『えばなしのほん』より「てんぐとかっぱとかみなりどん」 以下引用はこの本と、すみやきのとうべえさんが山を登ってくると、 すみやきとうべえ、ちょっと まてーとまるで歌舞伎の舞台ぜりふみたいな声がして(と私は想像しました)、天狗に河童に雷どんが次々と無理を言う。三人で三回繰り返しがあるのも、昔話の典型にのっとっていてリズミカル。読んでいても聴いていても、また出たぞ!と楽しめます。それにしても、とうべえ自身でなく息子のほっぺたやおへそや足をよこせ、とは、人外の三人の要求はひどいですね。 でも雷はおへそを取るものだし、佃煮や味噌漬けにして食べるというのですから、彼らなりの生活というか食文化というわけですね。ただ困らせて楽しむいじめみたいなのとは違うので、憎悪というより畏怖の対象かなと思います。 ともあれ、炭焼きとうべえは、 えっちら こまった おっちらさ えっちら よわった おっちらさと帰宅しますが、このあと息子のとうへいが、一休さんやきっちょむさんのような頓知で難を逃れるばかりか、人外の三人を鉢合わせさせてやっつけます。 『えばなしのほん』ではクライマックスの、三人が衝突するところは絵だけです。誰が何をどう勘違いして衝突したかは絵で分かります。 さらに、衝突でどんな音がしたろうか、どんなすごい衝撃だろうかと想像するのが楽しかったのを覚えています。ストーリーテリングの時はさすがに説明が要るということになり、衝突も確かドッカーンとかグワッシャーンとか、適当な擬音をつけて語りました(現在の絵本や紙芝居ではこのあたりが詳しくなっているようです)。 そして、 てんぐどんは はなを こがすし、 かっぱどんは せなかに 大やけど、 かみなりどんは なきべそを かいて、 むちゅうで にげて いきました。という終わり方。直接ボコボコにしたり殺したりするのでなく、早とちりの自業自得で自滅させる、的なやっつけ方で、読後感がよいですねえ。 今回、作者かこさとしが「いわれのない不当な苦しさを強いられ、辛さの底に落とされたとき、どうすれば良いか、どう考え行動しなければならないか」というメッセージを込めて創作したということを知りました。昔話風の面白いお話を創った、だけではないのですね。ただ、このコメントは言わずもがなかもしれません。昔話、ひいてはファンタジーの効用そのものを述べているからです。 架空の舞台設定に架空の登場人物が、面白おかしく、わくわく楽しい、どきどき怖い、そんな冒険を繰り広げる物語は、その場で楽しむエンタメ性も重要ながら、もっと深い効用があると思います。特に昔話は繰り返し語られます。もう知っている話でも、何度も読む聴く、そのうちに意識深くに刻みこまれ、人生のいろんな場面で直接にも間接にも、意識的にも無意識にも、ふと浮かび上がって役に立つ…そういうのって素晴らしい。 そのためにも、こんなにリズミカルな美しい構成のお話を、声に出して何度も楽しむことを、大人にも子供にもオススメしたいです!

December 20, 2024

コメント(0)

-

三度目の鑑賞!「ウォーターシップ・ダウンのうさぎだち」

昨日、リマスター版上映に行ってきました! 動物好き、英国好きの方必見のアナログ・アニメーションの秀作「ウォーターシップ・ダウンのうさぎだち」(1978年)です(画像は昔の原作カバー)。 以前ブログで熱く語りましたが、私は昔この映画を観て原作を読み、すっかりとりこになりました。 今回、驚いたのがキャッチコピー;「残酷な現実描く」。解説にも、「多くの子どもたちにトラウマを与えたショッキングな描写」。 えっ、そこに注目なんですか!? びっくりです。ウサギがぬいぐるみや絵で可愛くデフォルメされるからって、実際の生き物がか弱いもふもふなだけでないのは当たり前じゃないですか。最近の子どもたちは野生動物のドキュメントとか見ないのかな(「ダーウィンが来た!」とか)。 「ピーター・ラビット」と比べてピーターは可愛いけど…と書いてあるのも見かけました。いえいえ、ピーターのお父さんがマクレガーさんに肉のパイにされたという事実を忘れています! 前回の「アリス」にも書きましたが、イギリスの田園ではウサギが普通にいて、農家の人は普通にウサギを鉄砲や罠で捕え、食べたり皮をはいだりしていたのでしょう。農家の犬や猫、そして他の肉食獣がウサギを殺すのも当たり前、それでも生き続けるウサギの暮らしがタフなサバイバルの連続なのは当然です。どれだけタフかは、以前ご紹介した『うさぎは正義』(井口病院)の第1話をご覧ください! ウサギどうしもメルヘンな構図ばかりではありません。小学校で放し飼いのウサギ小屋に入り浸っていた私は、オスウサギが傷だらけになって戦ったり、弱いウサギが隅に追いやられて痩せ細ったり、食いつかれて後足の骨がくだけたりするのを目の当たりにしました。 というわけで、リアルなウサギとリアルなファンタジーに酔いしれた私はその後、大学の文化祭の映画研自主上映で2度目にこの映画を観ました(この頃からカルト的人気だったのでしょうか)。輸入ビデオも買いました。声優さんやイギリス英語の語りが格調高くてすばらしいです。 今回3度目ということで、緻密なアナログ絵で描かれた景色や、幽玄的なファイバーの幻視世界、それらとリンクしているウサギの神話世界の(アボリジニの芸術のような)描き方をしっかりと堪能しました。 以前より分厚くなったパンフレットも購入。トラウマうんぬんの他にも、ファンタジーとしての解説、そして原作は作者リチャード・アダムスが実際に娘たちに語った物語だったことなどが書いてあり、読み応えがありました。やはり英国ファンタジーは子供への贈り物なのですね(プーさんやドリトル先生と同じように)。 そうそう、アート・ガーファンクルの歌う主題歌も幽玄で素敵ですし、音楽、特にカモメのキハールのテーマが大好きでして、これはむかし黎紅堂で借りたサウンドトラック・レコードをテープにダビングし、すり切れるまで聴いたあげく、勝手に歌詞をつけてひそかに歌うまでになりました; ♪空を越え とおく旅をして いつも想うはふるさとのことよ 波音のひびく浜辺 仲間たちの陽気な声 空を越え はるか旅をして いつも恋するなつかしい波のうたよ 初夏の風は ほら ささやいているよ こころときめかす 見知らぬ世界へ 朝陽ののぼりそめた丘へ 翼はばたいて 静かに眠る まきばの木 こずえをかすめて (以下省略。ちなみにキハールという名は波音のこと、と原作にあります) キハールは映画でほんとにいい味出してますね。そして原作ではビッグウィッグの大ファンなHANNAです。ビッグウィッグ(大きなかつら)はヘンテコな名に思えますが、英国では昔裁判官がかぶったかつらを思い起こさせるので、結構威厳のある名ではないかと私は思っています。

December 3, 2024

コメント(0)

-

なれ親しんだ少女の異世界――『ふしぎの国のアリス』

先日梅田を歩いていますと百貨店のウインドウがクリスマス仕様になってましたが、今年のテーマはアリスでした。 でもちょっと違和感、原作『ふしぎの国のアリス』は枠物語の枠部分が春のカントリーサイド、ふしぎの国も春~夏の風情なので…続編『鏡の国のアリス』の方が枠部分が冬で、クリスマスには合うのにな、と要らぬツッコミを心の中で入れつつ、しっかり立ち止まって素敵な展示を眺めたのでした。 今や大人にも大人気のアリス、ティム・バートンの映画「アリス・イン・ワンダーランド」が記憶に新しいけど、とにかく多くの作品のモチーフに使われているほか、原作にも評論や研究書が山ほど出ていますよね(高橋康也とか…きちんと読んでませんが)。「ナンセンス(ノンセンス)文学」「シュールリアリズム」「前衛的」などのキイワードも見られます。 でも私にとっては、子供の頃から親しみ過ぎてかえってこのブログで語るのを忘れていた、児童ファンタジーの古典。あえて「児童」と思うのは、主人公アリスがおませな少女そのままの感性・思考・行動で、当時(19世紀後半)彼女の身近にあった事物が登場するワンダーランドを旅するからです。 はるか昔、私がディズニーアニメで最初にアリスを知った時は、脈絡がなくてつまらないと幼心に思いました。ディズニークラシックのアリスは、最初と最後が妙に説明的(アリスが最初から飼い猫ダイナにふしぎの国を語ったり)な一方、ふしぎの国自体はその奇妙さで視聴者を圧倒するのに焦点が置かれているようです。 しかし、岩波少年文庫で原作を読んでみると(画像は現在のもの。私が読んだのは田中俊夫訳で「ふしぎ」がひらがなでした)、ちゃんと筋が通っていると思われたばかりか、アリスの独白部分は自分そっくりだし、物語中で歌われる歌詞も面白く、何度読んでも飽きませんでした。 つまりアリスと似たような年齢だった私は、このお話のすべてをちっとも奇妙だと思わなかったのです。 たとえば冒頭部分、姉の読む本を覗いてアリスは思います、 「絵も会話もない本なんて、いったいなんの役に立つのかしら」――ルイス・キャロル『ふしぎの国のアリス』田中俊夫訳 以下の引用はこの本 当時の私はこの意見に大賛成。常に新しい読み物がほしかった私ですが、本屋さんや大人の本棚の立派な本を手に取ってもたいてい字ばかりで、読もうとしてもわけがわかりません。こんな物を好む大人とはおかしなものだ、と思っていました。ほんとに子供だったのです! ところが、すぐ次にはアリスは、 ヒナギクで花輪をこしらえるのもおもしろいけれど、わざわざ起きていって、花をつむだけのことがあるかしら と考えています。なんだかモノグサな大人の逡巡ですね。こんなふうに、アリスの心は幼い部分とませた部分を行ったり来たりしています。個人差もあるでしょうが、女の子なら幼稚園年長さんぐらいになると時々大人びた考えが芽生えるものです。子供だからいつも幼いわけではないんですね。 さてそこへ白ウサギ登場。穴に入るし白いので飼いウサギかその野生版のアナウサギです。ウサギはいつもせわしく鼻をひくひくさせてるし、野外では臆病ですぐ穴に向かって逃走する、かと思うと立ち止まって座り立ちして耳を立てて様子をうかがったりして、…その仕草が、「懐中時計をとり出して、時間を見て、また…いそいでゆく」のにぴったり来ます。 当時イギリスのカントリーサイドで普通に見かけたウサギが、強迫観念に駆られたように急いでいても、アリスは別におかしいと思わなかったのでしょう。 それから、ウサギ穴の奥で地下へ下降するアリス。このブログで時々取り上げた、階層を突破するエレベーター空間の、原点ですね。アリスの縦穴は楽しくて、壁の棚から「オレンジ・ママレード」と書いた紙のついたつぼをひとつ取ってみたりする。この行動も、子供なら絶対やりそう! あとから本文にも出てくるように、飲食物(特にお菓子や甘い物)にはいつも敏感に反応するんです。でもからっぽだと分かっても(下の誰かに当たるといけないから)放り捨てたりせず棚に戻す、賢く上品なアリス。 ふだんきちんとしつけられ、読書もしている証拠に、彼女は「私をお飲み」と書かれた瓶を見つけたときも、「毒」と書いていないかまず調べています。もちろん何も書いてなくても毒である可能性もありますが、そこまでは頭が回りきらず、結局飲んでしまいます。 賢いのか抜けているのか、大人っぽいのか子供っぽいのか、アリスには(というか少女というものには)こういったアンバランスさが常にあって、そこが私とそっくり! と子供の頃の私は嬉しかったのです。 作者は、気まぐれで小理屈をこね、しかし周りをよく観察し、礼儀や知識を先取りもし、自分にツッコミも入れるという、おませな少女の実態をほんとうによく知っていたに違いありません。 他のキャラクターやその行動も、みんな「mad」(現在ではへんてこりんな、などと訳されているようです)だと言われますが、狂気というより、遊びの中でわりと子どものやりそうな、言いそうなこともあるように思えます。 たとえば、政治的風刺がこめられているとも言われる「ドヤドヤ競走」(caucus race)。子どもたちって、誰かがよく急に「競走!」と言って勝手に走り始めたりしませんか(「となりのトトロ」のお父さんも突然「家まで競走!」と言って走り出す)。他の子も「えー」とか言いながら思いっきり走る。で、適当にゴールしたり、イヤになると「やーめた」と止まったり。だけど結構楽しい。細かいルールはなくとも、一番!とか言いながら、賞品は欲しいから、その場にある物を適当に賞品にする…そういう子どもたちの行動をもっともらしく描写したのがcaucus raceだと私には思えました。 異世界に入って最初は泣いてばかりだったアリスも、自問自答したり自分を叱ったり鼓舞したりするうち、だんだん慣れて大胆になっていきます。自分との対話や独り言は彼女の精神的安定にすごく寄与していて、作者が本文で言うように「一ぷうかわった子ども」ではなく、誰しも覚えがあるのではないでしょうか。 登場人物は全員「mad」なので会話がかみ合わず、読者もアリスも途方にくれたりイライラしたりしますが、これは子どもが初対面の他人、特に大人としゃべる時と似ているように思います。白ウサギがアリスを女中と間違えていきなり命令口調で話しかけたように、見知らぬ大人から(その子にとっては)とんちんかんなことで叱られたり、自分の感じたことを説明しようとしてもその都度、 「というのはどういう意味じゃ?」、 「いや、どうもわからない」、 「そんなことあるもんか」、 「いや、ちっとも」、 「なぜ?」 ――すべて毛虫のセリフと言われてしまう。そのくせ諦めて去ろうとすると、 「おまち! 話して置かねばならないたいせつなことがある。」と呼び止められます。尊大で口うるさい親戚のおじさんみたいです! アリスは辛抱強く相手をして、ようやく体の大きさを変えられるキノコをゲットします。えらい! カエル頭の召使いも、帽子屋と三月ウサギも、アリスから見た使用人や、いつもお茶を飲んでいるのを見かけるお客たちのよう。ところでこの二人が、アリスの立ち去るのもかまわず眠りネズミを急須に押しこんでいる(テニエルの)挿絵が私は大好きです。急須が眠りネズミにぴったりな大きさなのでちょっとやってみたくなります! やんちゃなよその子たちが周りのことそっちのけでやりそうないたずらだ、と思いました。 きりがないのでこの辺で終わりますが、こんなふうに、キャラクターたちはみんなアリス(少女)から見た身の回りの人々のようで、彼女は彼らにうまく対処しつつトランプの国へたどり着きます。おこりんぼの女王なんか、そう、こういう人いますよねーって感じ。最後にアリスはもとの大きさになり、小さなトランプたちに毅然とした態度を取って(もう泣いたりせず、まるで一人前の大人です)、現実世界に帰還します。 最後のところでアリスの姉がうたた寝に、キャラクターたちは皆身の回りの事物であったというような種明かしをしています。ふしぎの国は身の回りのものでできていたのです。そして、後年になって知ったことですが、キャラクターたちにはモデルとなったらしい人物がいて、それはアリスの主治医だったり家庭教師だったりします。 はちゃめちゃな狂気、混沌の世界、と言われることもあるふしぎの国ですが、実はアリス(そして少女一般)から見た身の回りの世界で、逆に言えば、現実の日常世界の中でアリス(そして少女一般)が、強烈に異質な存在なのでしょう。 [思春期の少女たちは]大人たちとは、言葉が通じないと感じることが多い。…お互いに「異種」の存在であると感じる。 ――河合隼雄『猫だましい』(ただしアリスは思春期前ですが) 「神秘的で純で過激で残酷 してまたはかなくも美しい少女の姿をした何か」 ――佐藤史生「楕円軌道ラプソディ」(アリスへのオマージュが出てくる) だからこそ、アリスとふしぎの国はこんなに長い間、多方面に影響を与え続けているのだと思います。

November 26, 2024

コメント(0)

-

「力の指輪」シーズン2:最期にいい人になるの巻

ようやくシーズン2を全部観ました。前にも増してどの場面も暗いので(物語が暗い展開になってきたからでしょうけど)、目をこらさないと誰が何をしてるやらわかりません。 (→ネタバレあり)シーズン1の私なりの要約は「皆と離れても信じる道をゆく主人公たちが、物語を進め歴史をつくる」でしたが、今回の感想を一言でいうなら、「最期におのが過ちを悟っていい人になる」でしょうか。 もちろんラスボスのサウロンをはじめ、(サルマンらしき?)悪い魔法使いやヌメノールのアルファラゾンなど、次へ続く悪役たちはますますワルの度合いを高めて行ってますが、このシーズンで退場する人々は退場間際に自分の愚かさに気づいて多少なりともいい人になって散っていきます。 こういう結末は、誰を/何を信じて良いのか分からない、裏切りと期待外れ続きのストーリーの中でいっそう輝きを放ち、視聴者の心をつかむ!というわけでしょう。 生き延びる人々の中で相変わらず見所があったのが、ヌメノールの女王ミーリエルとドワーフのディーサです。欲にまみれた男どもが右往左往する時も、まっとうな常識を貫いてゆるぎません。もちろん、女性キャラがみんなそうではなく、時代に翻弄され迷い揺れ動く者もいます。ガラドリエルもそうだし、新たに出てきた避難民のエストリドなんかも。 トールキンだけではありませんが、古典的なファンタジーのキャラクターは、どうしても最初から悪玉は見るからにワルっぽく、善玉は人質でも取られない限りいつも正義を行う、的なところがあります。でもこのシリーズでは、混迷の世にあって選択を誤ったり迷ったりするキャラクターが特徴的ですね。 ケレブリンボールなんか、おのが才能を追求しそのためにサウロンにつけこまれちゃいます。彼は最初から領地の統治や雑事は同胞に任せておけばよかったですね。サウロンことアンナタールの欺しの演技も見事でしたが、それを自力で看破したケレブリンボールさんは、最期まで(呪いの予見をしたりして)、ノルドールらしく立派でした。 ドワーフ王ドゥリン3世は指輪によってモリアの富への執着が高じていきますが、これもいかにもドワーフらしい(「ホビット」のトーリン/ソーリンなんか指輪なしでも強欲にとり憑かれてた)。バルログを掘り出した途端に迷妄から覚めて立ち向かい、もろともに山の深部に埋もれてしまいます。バルログを掘り出すのは第3紀じゃなかった?という原作からのツッコミを入れたくなりましたが、踏みとどまっておきます。バルログは実は「サウロンの悪意によってとっくに目覚めていたかもしれない」という記述が追補編注釈にありますから…きっと、ドゥリン4世以下の面々はバルログのことを後世に戒めておいたのに、性懲りも無くドゥリン6世がまた掘り出した、のでしょうね… そして、突然イケメンになり話の分かる賢さを見せ、最期にいい人の片鱗を見せたのが、アダルさんです。雰囲気が変わったのは、実は俳優さんが変わったからですが、悪役とはいえ微妙な終わり方でした。トールキンならこういうキャラクターはつくらないでしょうね。 ともあれ、原作の第2紀を超圧縮した感じで話が進みますが、まあ二次創作ですから仕方ないでしょう。 そうそう、トム・ボンバディルが出てきて(かなりとってつけたような登場)びっくりしました。俳優さんのお顔はイメージ通りでしたが、いや、なんかストーリーにはめ込むと違和感だらけ。ただし、歌はすばらしかったです。何度も聴いてしまいました。

November 7, 2024

コメント(0)

-

大人への道は血みどろ――『失われたものたちの本』

宮崎駿「君たちはどう生きるか」(観てないんですが)の下敷きになった物語、そして作者がアイルランド人!というので、読んでみました、ジョン・コナリー作『失われたものたちの本』。 異世界に行って主人公が成長する王道ファンタジーですが、全編暗めで生々しく残虐なシーンも多いです。最近はやりのダークやホラー、私はかなり苦手なんですが、(以前にも書いたとおり)成長期には”死”や血みどろのイメージがつきものなので、ここは耐えて読み進みます。 主人公デイヴィッドは12歳で、このブログでは何度も注目してきたプレ思春期。この時期には孤独に陥ったり死の恐怖を味わったり、また鮮烈な生の喜びや友情を知ったりします。大人になるためのイニシエーションですね。 けれど舞台は第二次大戦の空襲下のロンドン、母は病死し父は再婚、継母に子供ができ、家は引っ越す――という試練ずくめの状況で、孤立無援のデイヴィッドは、失神したり本の囁きを聴いたりするようになります。 やがて彼の見る夢や幻、そして自室にも、「ねじくれ男」が侵入してきます。 マザー・グースに「There was a crooked man」(ねじくれ男)というのがありますが、私は外見がくねくねの滑稽な男を歌ったものと思っていました。ところがこの物語に出てくるねじくれ男は、心がねじくれて嘘つきで、子供をさらう、恐ろしいキャラクターです。「トリックスター」とも呼ばれますが本来のそれより邪悪なタイプ。それもそのはず、(→ネタバレ)じつは彼こそがラスボスなのです。 デイヴィッドは、亡き母の声を聞いてさまよい出た庭に爆撃機が墜落してきた拍子に、異界へトリップします。そこはおとぎ話の景色や登場人物が、奇妙で醜悪にねじくれて登場してくる世界でした。狼と交わった赤ずきんから生まれた人狼、肥満した暴君のような白雪姫と共産主義かぶれの小人たち、魔女である眠り姫の住む殺人的な茨の城などなど。 河合隼雄によると、もともとのおとぎ話に残虐な要素がある(たとえば、赤ずきんと祖母は狼に食われておしまい)のは、 …人生における戦慄をあらためて体験せしめる。 …子どもが成人になるためのイニシエーション(通過儀礼)において…[中略]畏怖と恐怖の感情を持って体験した死と再生のプロセスは、彼らの「実存条件の根本的変革」をもたらすのである。――河合隼雄『昔話の深層』 ということだそうです。この物語ではその戦慄や恐怖をおとぎ話以上にリアルに描き、デイヴィッドや読者の前に突きつけてきます。リアルすぎて悪夢のようです; 竈のあまりの熱さに老婆の体に付いた脂肪が溶け、娘が吐き気を覚えるほどの悪臭を放った。老婆は皮膚から肉が剥がれても、肉から骨が剥がれても暴れ続け… ――ジョン・コナリー『失われたものたちの本』より、「ヘンゼルとグレーテル」の異聞と思われる話 あるいは、動物がかわいらしく擬人化されて服を着、言葉を話す絵本や童話がよくありますが、この物語では代わりに、派手な衣装を着たおぞましくリアルな人狼や、残酷な女狩人によってスプラッタの末つなぎ合わされた人頭獣身の生き物などが登場します。 特に人狼はとっても不快で恐ろしいです。私はふとスティーブン・キング&ピーター・ストラウプの『タリスマン』に出てくる凶悪な狼人間エルロイを思い出しました。この本も12歳の主人公ジャックが重病の母を救うために体験する冒険譚ですが、不快感や苦痛が真に迫りすぎて読むのがつらい感じでした。 『失われたものたちの本』でも、デイヴィッドのほかに、彼が読んだ古い童話本の所有者だったジョナサン少年も、欄外にダークな別バージョンを書きこんだり、赤ずきんの狼の挿絵を塗りつぶしたりしています。じつは、彼の恐れた悪夢の狼が、異世界に人狼となって出現したのでした。 特に男の子の(と私は感じますが)プレ思春期の不安定な心の中では、幼年時代にキレイにデフォルメされて親しんだあれこれが、本来の暴力的で赤裸々な姿を現してきて、混乱や恐怖や嫌悪をひきおこすのでしょう。 この物語には性的な描写もけっこうあって、デイヴィッドは生理的に嫌悪したりします。こういう描写は子どもの読者に対してどうなんだろう?とも思えますが、作者はあえて、例えば父母が寝室で何をしているか悟った時の、12歳の子どもの心理をリアルに描いているのでしょう。 そうして、恐怖と苦痛と血みどろの死に満ちた道のりを、泣いたり吐いたりしながらたどるうちに、少年は少しずつ成長し自立していきます。そして精神的にある一線を越えた時、彼は少年ではなく大人になるのです; デイヴィッドの怒りが恐怖を飲み込み、逃げだしたい気持ちを吹き飛ばしました。その瞬間、彼は少年から男に代わり、大人へと続く道が本当に始まったのでした。――同前書 少年が大人になる時、それはたとえば映画「太陽の帝国」(スピルバーグ)のジム少年(日本軍占領下の上海で両親とはぐれサバイバル体験をする)や、「銀河鉄道999」(松本零士)のラストで「♪地平線に/消える瞳には/いつしかまぶしい/男の光」と歌われた鉄郎なんかも、そうでした。 ともあれ、壮絶な苦難を経て、デイヴィッドは体も精神も強くなるだけでなく、異世界のことわりを理解し納得して、敵に打ち勝ちます。苦難はあまりに大きく人生の悲しみを知って痛手は負いますが、そのぶん人生を理解して思いやりのある大人になるのです。 うん、納得のいく大団円・後日譚まできっちり説明してくれて、ほっと読み終えることができました。スプラッタに耐えたご褒美を、私ももらった感じです。

September 28, 2024

コメント(0)

-

なぜか今ひとつに思えてしまう『ダンジョン飯』

期待外れ第3弾。異色で面白いとの評判を聞いていたので意気ごんで見た(ついでに原作も少し無料で読んでみた)『ダンジョン飯』(九井諒子)です。 つきぬけた変人の主人公ライオスを始めキャラクターは多彩、迷宮の描写や設定が細かくマニアック、迷宮深く潜るにつれて深まる謎と邪悪な気配、そして毎回の迷宮魔物料理。魅力がいっぱいの物語です。なんですけど・・・なぜか私は物足りなさを感じてしまいました。 原因の一つは私的なことで、もともと料理が好きでないので、はやりの飯テロ的作品としてはあまり楽しめない。料理シーンやレシピ解説が出てきたら飛ばして読んでしまうタイプ。食材ゲットと食べるシーンは楽しいけど。 でも『空挺ドラゴンズ』の龍は幻獣でもおいしそうなのに、ダンジョン飯の魔物料理は正直あまり感動しない、なぜでしょう。『空挺ドラゴンズ』の龍は幻獣だけど魔物じゃないから、かな… 『ダンジョン飯』の魔物は、魔物のわりにすごく現実の日常食材に似すぎていて、料理嫌いの私はセンシが丁寧に調理しているのを見て、あーめんどくさそう、とうんざりしてしまう。歩き茸をタテに切るか横に切るかも、なーんだ、ふつうの茸をおんなじじゃん、と思ってしまう。普通の茸と同じ断面の様子なら、なんで足が動いて歩くのか? 筋肉や神経は? いや魔物だから魔力で歩いてるというなら、魔力らしい神秘的な雰囲気が漂うとか(独特の香りはするそうだが)。神秘的であってもなくても、魔力で歩く茸を普通の茸なみに調理して食べるのは、マルシルじゃないけどやばすぎる気がします、いくらおいしくてもね。おいしさに負けて食べ続けたら魔物化しそう(しない、と言ってるけど)。 そういうふうに、設定がわりと理詰めなので、私はかえってつっこみたくなっちゃうのかも。 たとえばゴーレムの畑。センシが農業していて、生態系とか自給自足とかSDGsな感じですけど、説得力があるからこそ次々疑問がわきます。チルチャックも言ってましたが、光合成の光をどこから得ているのか? 迷宮自体の光源が謎ですが、これも魔法の光なのか、見たところ迷宮は真っ暗闇ではなくほのかに明るいですね。でも普通に光合成するキャベツやにんじんを育てるには暗すぎると思うのに、これも魔法のキャベツやにんじんなんでしょうか? あとゴーレム立ってたら、畑になってる背中から常に光が射さないと育たないだろうし、重力の問題もあります。野菜の芽はみんなゴーレムの頭の方へ伸び、根っこは足の方へ伸びてしまうのでは? それともゴーレムはずっと腹ばいで寝て暮らすのかなあ? 給水の時は普通に立ってたけど。 もし、迷宮内は魔力に満ちていて地上の自然法則とは違い、不思議や不思議ゴーレムの体から魔法の野菜が生えるのです、というだけの説明だったら、私はその方が、「おおさすが迷宮、すごいな!」と感動すると思うのですが・・・。 最後に、迷宮では死んでも蘇生可能なルールがあるのですが、それにしても妹がドラゴンの中で消化されたり、再生したけど魔物になったという危機に、脳天気すぎる主人公たちがちょっと引っかかります。もちろん毎回悲愴感漂っていたら物語としては面白くないかもしれないけど、なんかゲームをやってるような軽さが(ギャグやユーモアとは別の、絵空事みたいな軽さが)あるような気がします。 もっとも深い階層へ進むにつれてシリアス度は増していってるので、アニメ第三期は少し期待かな。いや、もっと気負わずゲームをやってるように楽しんで読め/観ればいいのかもしれませんが。

August 21, 2024

コメント(0)

-

期待外れが続いたアニメ『かがみの孤城』

有名作家の有名作品なのになぜ? 本っ当に期待外れだったのが、『かがみの孤城』。アニメを観たのですが、ファンタジー的にお粗末すぎでは? 原作は違うのかと少し調べてみたのですが、やっぱり読む気になれませんでした。 ツッコミどころ満載なのですが、(以下ネタバレ)たとえば、なぜミオはオオカミの面をかぶって「赤ずきん」に言及し皆を威圧するような言葉遣いをするのでしょう。きっと定刻をすぎると皆を食い殺しに来るというオオカミとの関連性があるのね、もしかしてミオ=オオカミで、リオンの妹のやさしいミオと、恐ろしいオオカミとの二面性があって、それが物語のカギになるのか? と期待したら、そんなのなかった。 そもそも定刻を超えて居残ると食われるというのが、なぜ「七匹の子ヤギ」なのか? 七匹の子ヤギはそういう話ではないけど、深いところで何かつながりがあるのか? と期待していたら、なかった… 皆が通ってくる鏡にはどんな意味があるのか? 自分の映像の中に入るわけだから、やはり自分自身の真の姿を見つめ直すとかそういう意味が…と期待したけど、別に鏡ならではの特性とかなかったし。 タイムラグのある異世界ものはありふれているのに、みなが全然気づかないのも不自然(パラレルワールドと言うあたりで、服装や言動からすぐ分かると思うのですが)。私なら鏡をくぐり抜けたら、ドールハウスのお人形の服装になっちゃう、という設定にするだろうな…とか。 原作は連載しながら創っていったらしいのですが、なんか圧倒的に練りたりない感じがするのはひょっとしてそのせいなんでしょうか。 あと、登場人物の中で腹立たしかったのが、こころの親友もえちゃんです。絶対に見捨ててはいけないところで、こころを見捨てましたね! いじめグループが怖かったのなら、帰宅してからこころに電話するとか手紙出すとか、いくらでもフォローできたはずなのに、それもしませんでした。最低です。こういうことはタイミングが大事なので、最後に手紙出したり和解していますが遅すぎますね。もえちゃんはそこんとこ、全然わからないまま去って行きますね。 もえちゃんにも精神的葛藤があってなかなかこころを助けられなかったのなら、そこをもっと描いてほしかったです。もえちゃんこそ、いちばん反省して乗り越えて、友人を見捨てず助けられるよう、変わるべき人物だと思うのですが! (もし、私の推測に反して原作はもっと完成度が高いのなら、読まないでけなしてごめんなさい。)

August 8, 2024

コメント(0)

-

面白すぎて足りなかった『動物のひみつ』

暑さで外出も苦行の今日この頃、読書とかTVで映画・アニメ鑑賞とかに最適・・・なんですけど、ちょっと最近ばたばたしてるのと、期待外れが続いてネタに困っているHANNAです。 で、期待外れなあれこれを順に書いてみます; まず、「驚異の動物行動学入門」と銘打ったアシュリー・ウォード『動物のひみつ』。いや、とっても面白かったんです。多種多様の生き物の行動を紹介するだけでなく、それと比べて人間の社会性を考察。でもきっちり科学者の視点で書いてあって。私はもともと「ファーブル昆虫記」に始まってローレンツや河合雅雄などを愛読していたのですが、この分野の最近のめざましい研究成果については、この本で初めて知ることも多かったです。 では何が不満かというと、そう! 面白すぎて足りない…! たとえば冒頭、コウモリが吸血した血を仲間に分ける行動を紹介。仲間が空腹だとどうやって知るのか? それとも空腹な個体が満腹な個体に何かアピールするのか? 具体的にもっと詳しく知りたい、いかにして観察したのか、なども深く知りたいと思うのに、次の生物の話へ進んでしまいます。 たぶんいちいち詳しく書いていたら1冊の本にはおさまらなかったのでしょうね。この本は電車の中で読みましたが、そういうスキマ時間的読書には向いてるかも(タイパがよい、とも言う)

August 7, 2024

コメント(0)

-

ぽっぺん先生の「帰らずの沼」探訪(後編)

橋の上から「帰らずの沼」こと血洗いの池の静寂を堪能した(写真左)あと、池をめぐる小道をぐるぐる、あちこち歩き回ってみました。舗装されてはいませんが、あるていど整備されていて、木の枝や藪に邪魔されることなく歩けます。けれど季節がら、手の届くところに伸び放題の葛(クズ)のつるや、咲きなだれるアジサイ、斜面をうめつくすドクダミなどがあり、野性味あふれていました。 ・・・やがて沼の南がわをくらくつつんでいる木立ちの影にはいりました。(写真右) まばゆい太陽の光になれていた先生には、一瞬、暗黒の世界におちこんだように感じられます。 ――舟崎克彦『ぽっぺん先生と帰らずの沼』より 以下、引用はすべてこの本 西南の、池のY字形の最奥は浅くなっていて、コイでしょうか、灰色の大きな魚がたくさん見え、中には背中を水上に出してまで泥の浅瀬をパシャパシャ泳ぎ回るものもいました。その小さな水音がまた、静けさの中に響きわたるのです。 日あたりのよい方へちかづくにつれて、水中はだんだんと明るさをまし、朽葉のうず高くつもっていた沼底はなめらかな泥にかわってゆきます。 「あれがきっとこの沼のヌシだ……!!」(写真左) と、先生のセリフを思わずつぶやきながら写真を撮りました。 それから、池を離れてさらに深い木立ちの中へと続く南の道は、物語では先生の研究室があったとされるあたりです(写真右)。カゲロウに変身した時、カワセミになった時、そしてイタチになった時も先生がたどった森の道です。 先生は研究室の横手に生えている大イチョウの下かげを息もたえだえにくぐりぬけると、沼の方へくだるほそぼそとした道にそってとびつづけます。 カゲロウだったとき、ひん死の体にムチうちながらくだってきた道を、先生はいきおいよく風をきりながら、さかのぼっていました。 大ケヤキ、大イチョウなど、当時から大木が生えていたことがうかがえますが、半世紀以上が過ぎた今や、2人がかりでも囲めないほどの太い幹、倒れるほどのけぞっても梢が遠い巨木が何本も何本もありました。一つ一つにちゃんと名札がかかっていて、ケヤキの他にシラカシが多く、マツもありました。 左手の分かれ道には芭蕉の句碑などもありました。さらに左先の「乃木館」「御榊檀」は、明治時代に学習院の院長をつとめた乃木希典の居室や庭だそうですが、ここはちょっと畏れ多い感じなのでちらっと見て写真は撮りませんでした。物語では「もともとは、学長の宿舎」「オサカキ台」という説明のもと、守衛さんの家としてイタチの先生がヒヨコを捕らえたりした所です。 さらに森の本道を南へ進むと厩舎と馬場がありますが、ここは見学できない、と西門で聞かされていましたので、一段低い所にある馬場を木の間隠れに垣間見て通り過ぎました。物語では先生が解き放った馬たちが、キャンパス内を大暴走するのですが、馬場に馬の姿は見えませんでした(残念!)。 そのかわり、毒を食べたイタチの先生があえぎながら横たわった野球グラウンドは見えました(写真左)。 このあと私は中央の建物群の方へ進み、古めかしくも立派な学舎をいくつもめぐって、中庭にぽつんと安置されたとがったオブジェのような物を発見。説明板を読みますと、これこそ、物語の地図で「ピラミッド教室」としるされた大きな中央教室の名残りだそうです。学習院のシンボル的なユニークな建物でしたが、2008年に取り壊され、とがったてっぺん部分だけがこうして展示されているのです(写真右)。 中央研究棟や北1号館などの建物群に囲まれた中庭には、先述の大ケヤキ、大イチョウ(写真左下)と呼べそうな巨木がきれいに保護されてあちこちに立っていました。 さらにイタチの先生が女学生をやり過ごした、旧図書館も趣がありました。 そしてついでに、ぽっぺん先生が年を召されたらこんなだろうか、と思うような風貌の人物を見かけたことを付け加えておきます。教官の方でしょうか、教務関係の方でしょうか、どなたかはわかりませんが、白髪に鼻髭、顎髭をたくわえ、黒縁の丸メガネ、白いシャツにサスペンダーつきの黒いズボンの紳士でした。さすが独活大学、いえ、学習院。なんだか感動してしまいました。 ここまで1時間ほど歩き回って、快晴だったのですっかり疲れましたが、最後にもう一度、帰らずの沼を見て行こうと思った私は、急いで食堂の南の小道から沼の東端へ出ました。すると目の前の小道を、銀灰色に光る太いヘビが一匹、するするするりと横切って行きました。最後にすごいのが見られた!と、振り返りながら、沼すなわち血洗いの池をあとにしました。 キャンパス見学できそうよ、池に行くなら虫除け必携、などと教えてくださった友人KさんとKさんのお知り合いのかた、ありがとうございました! ここに載せきれなかった写真もたくさんあるので、そのうち整理してどこかに格納しようと思っています。

June 20, 2024

コメント(4)

-

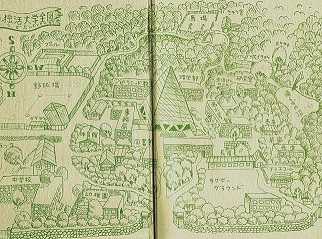

ぽっぺん先生の「帰らずの沼」探訪(前編)

前の日記の「出発! おはなし展」のため上京したついでに、どうしても行きたかった聖地に巡礼してきました! 子供の頃から大好きだった舟崎克彦『ぽっぺん先生と帰らずの沼』の舞台となった、目白の学習院キャンパスです。そもそもは2018年、A新聞夕刊の「各駅停話1221 山手線目白」という記事でここの「血洗いの池」が帰らずの沼のモデルだと知りました。血洗いとは、堀部安兵衛の伝説由来の名だそうですが、残念ながら私は忠臣蔵はあまり詳しくありません。 ぽっぺん先生の物語では、帰らずの沼は「独活(うど)大学」にあるとされ詳細な地図(右)までついているのですが、初読当時小学低学年だった私はそれを作者の出身大学と結びつけることができませんでした。 それから半世紀。記事のおかげで帰らずの沼が実在したと知り、学習院大学のHPにあるキャンパスマップを見ますと、なんと! ほんとにそっくりじゃありませんか。 物語そのものについては以前書いたことがあるので、今回はめいっぱい聖地巡礼記録を書き留めます。 駅前すぐの西門から入ります。守衛さんの所で訪問者名簿に記入すると、マップをひろげて丁寧に説明してくださいました。 物語の発端、「食堂」へ向かいます。左写真の大きな木の向こうがテニスコートそして食堂(輔仁会館)です。物語では夏休み前日のカンカン照りの日なんですが、私が訪ねたのも暑いくらいの快晴でしたから、季節感はOKとします(蝉しぐれがあれば完璧だったんですが)。 ところが私は、食堂の正面や中に行くのを忘れました。興奮のあまりまっすぐ帰らずの沼つまり血洗いの池へ向かったのです。桃色のウスバカゲロウを追ってぽっぺん先生があとも見ずに木立ちの中へ踏みこんだように(右写真)。 [食堂の]前庭の西がわには、こずえをさしかわしておいしげる樹林が、夏の陽をさえぎってそそりたち、こんもりとした下生えのかん木をしたがえながら、ゆるやかな斜面を、かえらずの沼の方へひろがっています。 ――舟崎克彦『ぽっぺん先生と帰らずの沼』より 以下、引用はすべてこの本 沼の周囲はびっくりするほどうっそうと茂っていました。物語にあるとおり、「ちりしいた朽葉の何重にもかさなった斜面」「木立ちの下かげにはびこるかん木のしげみにゆくてをじゃまされて」といった感じです。やがて、 先生のゆくてには、青緑色の藍藻におおわれた沼の水面が、木立ちごしにけだるそうな光をたたえています。(左写真) 物語と違って池には橋が架けられていました。わりと水面に近い橋で、ここに立つとボートでこぎ出したかのように、自分が沼の景色のただ中に入り込めます。 この池は湧水だそうで、橋の北側にある丸く囲った所あたりが湧き出し口のようです。無人の静寂のなか、時折ポン、ポン、プクリ、と水の湧き出る音が聞こえます…それはまるで、 ひっそりかんとしずまりかえり、なにか自分のうちがわからわきあがってくるしずけさに、じっと耳をすませているかのようです。(写真右) とは言っても、池をとりまく原生林のような木立ちはキャンパスの西の端で、見えないけれどすぐ外の道を通る人声や電車の発着の音も聞こえたりします。そうでなければちょっと怖いような大自然です。 水面にはアメンボ、水上にはシオカラトンボやムギワラトンボが大量に動き回っていました。シオカラトンボはまだ若く、胴体が青でなくて黄色いものもたくさん。もっと夏になれば、カゲロウになったぽっぺん先生を狙ったオニヤンマなども飛ぶのかもしれません。 高い樹林に日光をさえぎられてどんよりとくらい南がわと、強い日ざしを浴びてエメラルド色に光る北半分に、色わけされた沼――。 その南の方を見ると、おお、先生がやはり変身したカワセミが止まっていたような杭がちゃんとあります(左写真。ちょっと見えにくいけど) カワセミです。木のくいにとまったカワセミが、するどいくちばしをかたむけながら、こちらのほうに、じっとねらいをつけています。 先生をねらっていると思ったくいの上のカワセミは、水面にうつった自分自身のすがただったのです。 クヌギの倒木(カゲロウの先生が最後にそこから水に落ち、カワセミになった先生がメスのカワセミと寄り添ってとまった)はさすがにありませんでしたが、そこかしこに、水につくほど枝をしだれさせた大木が水鏡となって上下対称の像をむすび、そこへ風が吹くとはらはらと葉っぱが散ったりして、映画の一場面みたいです。 つづく

June 17, 2024

コメント(0)

-

「そうじきザウルス」をご披露いたしますv

6月3日から渋谷で開かれていた「児童文芸 出発!おはなし展2024」は10日に無事終了しました。 多くの方に来ていただき、ほんとにありがとうございました! 私も最後2日間は会場にて他の出品者さんたちのすてきな作品を楽しむことができました。 イベントが終わりましたので、絵を担当してくださったうえすぎしんやさんの許可を得まして、拙作「そうじきザウルス」のイメージ画をここにご披露いたします。 オイルパステルで、夢あふれるカラフルな立体感のある仕上がりとなっております。特にもこもこの雲の、おいしそうな感じにご注目ください! !画像には著作権があります。無断転載はおやめください! 文のほうは、私のホームページ内にありますので、興味のある方はどうぞ下のリンクから。 「HANNA'S HOLLOW HILLS」内、自作物語のコーナー「Travellers' Tales」の目次 このページからは、ずーっと以前に児童文芸絵本展に出品した創作絵本「ジュンくんの出発」(絵は井上緑さん)などもご覧いただけます。

June 15, 2024

コメント(0)

-

「出発!おはなし展2024」に出展しています

児童文芸家協会主催の、童話や絵本のテキスト+イメージ絵画 の発表会が今日から渋谷で開かれています。 ずっと以前も創作絵本のテキストなどで出展させてもらったことがあるのですが、今年、数十年ぶりに絵本のテキストで出展しています。 お近くにお越しの節は、ちょっと覗いてみてください! 私の作品は「そうじきザウルス」というタイトルで、絵はうえすぎしんやさんです。

June 3, 2024

コメント(0)

-

椅子をめぐって――「すずめの戸締まり」「モモちゃん」「ノルウェーの森」

例によってTV録画で「すずめの戸締まり」を今ごろ見たHANNAですが、新海誠の前2作よりは好きになれました。震災の残したものへの取り組み方とか、色々感想はありますが、何より”椅子”がかわいくて、意味深で、印象的でした。 小さな木の椅子は、主人公鈴芽が幼いころ、母に手作りしてもらった誕生日プレゼントです。震災以来脚が1本なく、高校生の彼女にはもう小さいので、最近は部屋の片隅に置かれていた模様。 ちょっと壊れた子供の木の椅子というと、松谷みよ子の「おし入れにいれられたモモちゃん」が思いだされます。モモちゃんは椅子を放り投げて壊してしまいます。ママに怒られおし入れの中で異世界ヘ転移した彼女は、ねずみのおひめさまとなりますが、玉座のかわりに置かれていたのは壊れた椅子でした。 「おひめさまがおよめにおいでになるとき、もってきたいすですよ。」 ――松谷みよ子『モモちゃんとプー』よりおばあさんねずみのセリフ モモちゃんは椅子とともに異世界に来ていたのですね。古びて壊れてもう小さい椅子ですが、 「モモちゃんのいすよう。あかちゃんのときから、おすわりしていたいすよう。」 ――同前書とありますから、彼女にとって自分(アイデンティティー)の居場所であることが分かります。 鈴芽も、子供の椅子とともに旅に出ることになります。「閉じ師」の草太が、封印の猫神「ダイジン」によってこの椅子に変身させられたからです。 (ところでダイジンこそこの物語の狂言回しというか、典型的トリックスター。原初的なパワーといたずらで周りを引っかき回しながら物事の進展に深く関わり、最後には犠牲となる神話的英雄ですね) 鈴芽の保護者である叔母さんは、鈴芽が家出した! と慌てるわけですが、子供の椅子を持って家出するというと、今度は絵本『ピーターのいす』(E・J・キーツ)です。妹が生まれ、自分の椅子が妹用になってしまうのをおそれたピーターは、椅子を持って出奔するのです。 ここでも、自分専用の椅子は子供にとって自分自身の居場所なのですね。だから家庭内で自分の存在が危うくなった時、ピーターは椅子を持って家出するのです。 鈴芽の椅子も、おかあさんが作ってくれた点、”誕生”日プレゼントだった点で、鈴芽自身の存在意義=アイデンティティーの象徴といえそうです。それが、壊れたまま小さいまま、つまり震災のあの日のまま部屋の片隅にある。 部屋が鈴芽の心だとすると、心の中の椅子はもう鈴芽自身が座ることもできない。まして他の人を座らせることもできない。自分自身の落ち着き場所もなく、他人を受け入れることもできない心。 ここでビートルズの有名曲「ノルウェーの森」が浮かんできました; She asked me to stay And she told me to sit anywhere So I looked around And I noticed there wasn’t a chair ――Norwegian Wood より一部 女の子の部屋に招かれて「どこでも座って」と言われたけど、見回しても椅子がなかった、という歌詞です。単に70年代の若者文化的な部屋だったのかもしれませんが、歌詞の主人公は彼女の部屋=心に、自分の居場所がない、そして彼女自身もきちんと落ち着くことのできない状態(歌詞のあとの方で鳥にたとえられている)であることを、悟らされる感じです。 これが村上春樹の『ノルウェイの森』へと響いていくと、ヒロインの直子(名前の字からして、ピュアでまっすぐだけど妥協できない感じ)の心の中に、主人公ワタナベの居場所がなく、直子自身も精神的に落ち着けないというふうに思えます。彼女が自分自身(の居場所)を探し求めるかのように、東京の町(学生運動の時代で、乾いて荒廃した感じ)をひたすら歩き回る場面が印象的でした。常世の、震災後の荒廃した景色(これも隔絶された世界)の中で母(=自分の居所=椅子)を探す幼い鈴芽にも、ちょっとだけ通じるところがあるように思います。 結局、あの話では、緑したたるサナトリウムの閉ざされた世界だけが直子の安らぐ居場所だったようで、その対比が切ないですね。 けれども、鈴芽の場合はダイジン(トリックスター)の介入により、震災で静止した彼女のへやの椅子に、草太が憑依することになります。座れなくても、動いたりしゃべったりでき、触るとあたたかい椅子。生命と変化を感じさせます。 この時から、鈴芽の居場所・存在意義は、草太である、ということになったようです。私が見ていて心地よかったのは、鈴芽が草太に恋愛感情をいだくのではなく、自分の分身のように一緒に生き生きと旅をしていくところでした。 草太が椅子として封印の要石になった時を境に、鈴芽は初めて椅子なしで立ち、行動し、草太を他人として尊重し恋愛感情(とはまだ言い切れないけど)を抱きます。彼女は独り立ちしたのですね。 それを知ってダイジンは要石に戻ります。トリックスターの役目は停滞した物事を推し進めて新局面を開き、その贄となることなのでした。 というふうに、何だかすっきりと見終われて、よかった、よかった。 大迫力でそれなりに美しいミミズも、荻原規子の『あまねく神竜住まう国』のドラゴンを思いださせて、恐怖というより「畏怖」を呼び起こす荒ぶる神様なんだな、とか思いました。 かっこいい大猫が、草太の祖父かと思ったら東の要石だったのは、予想ハズレ!でした。

May 28, 2024

コメント(0)

-

「メアリと魔女の花」のステキな原作『The Little Broomstick』

ジブリから分かれたスタジオポノックの第1作「メアリと魔女の花」ですがーー、キャッチコピーが良くなかったので、そして先日TVで観てみたらほんとにキャッチコピー通り、「魔女、ふたたび」、つまり二番煎じで、つまんない感じがしてしまいました。 日本だとどうしても「魔女の宅急便」のキキとジジが突出しているため、メアリはその真似みたいに見えるのでしょう。でも、箒に乗って黒猫を連れた魔女とは西欧圏の魔女の定番なので、それは真似というよりオーソドックスで、大変結構だと思うのです。 気になったのは、同じ新米魔女としてキキとの違いを出そうとのでしょうか、メアリが「トトロ」のメイみたいになってしまっていることです。好奇心のかたまりのやんちゃで天然な子供。それが冒険をして責任感とか思いやりを身につけて・・・みたいな、これが何か、キキよりありきたりな展開なので、期待が裏切られてしまうのです。 魔法大学エンドアの描写も、普通にポップでファンシーで、遊園地とかゲームの世界とかで見飽きた感がありますね。魔法学校というとまたどうしても「ハリー・ポッター」を先に知りすぎているし。ポップでファンシーよりお化け屋敷ぽい方が、魔法学校にはふさわしい雰囲気ですよね。 でも、もとジブリのそうそうたる方々が創ったのだし、何か魅力の核心があるはず。そう思って、原作を読んでみました。というのも、原作はわりと古い(HANNAの子供の頃の)作品で、ノスタルジックなインスピレーションを感じたのです。 映画以前に訳本も出ていますが(上右画像)、私は表紙絵(右)が気に入った原作「The Little Broomstick」を電子版で読みました(電子書籍だと難しい単語の解説や辞書をすぐ見ることができて、便利です)。 で、感想ですけど、古き良きイギリスの田舎(カントリーサイド)と古き良きおとぎ話(fairy tale)、そしてレトロモダンな(70年代の作品ですから今読むとそう思える)感じも混じった、ステキな逸品でした! 主人公メアリはやんちゃではなく、ごく普通(plain=「平凡」ですね)の、おとなしくて真面目で目立たない少女です。原作の眼目は、貧乏くじを引いて田舎に預けられたと嘆く普通の子メアリが、魔女の花と箒を見つけて、一晩だけ普通でない秘密の冒険をする、そのすばらしさにあります。 物語の舞台は、アニメでは描き切れていない気がしますが、英国ならではの田舎の古い館で、灰色の秋の午後から始まっています。シュロップシャーとありますから、もうウェールズに近いですね(私の大好きな「ドリトル先生」の家もシュロップシャーです)。 赤れんが屋敷と呼ばれ、庭には芝生、樹木、ツタ、そしてブロンズ色などにしおれたキクに、深紅や琥珀色のダリアなどのある花壇。そして生垣から広大な森へ。荒涼として人気なく、空は灰色の外套、または真鍮の色。さしこむ日光は淡い金色。これらの色合いだけでも、本格英国調の渋い風景画みたいです(私はめるへんめーかーの絵を思いだしました)。 住んでいる人も、いかにもです。耳の遠いおばさまは刺繍をしているし、女中さんは訛って呪文のように聞こえるレシピをつぶやきながら料理をします。方言ぽい英語は、言ってること自体は簡潔なのでなんとなく意味が分かります。 庭師のゼベディさんもすごい訛りで味があります。彼の風貌の細やかな描写もすばらしいですが、中でも、コマドリのような明るい年取った目、というのが嬉しいーーこういう目は、ケルト伝説の妖精の目によく出てくる目なんです。 原作のメアリはとても行儀良く、どちらかというとおどおどしているのですが、屋内では静かにと言われ、台所でも庭でも手伝いを断られたり失敗したりして、一人森へ向かいます。これも典型的ですが、10歳というプレ思春期の子供にとっては、家族と離れ、家と離れ、手持ち無沙汰で一人ぶらぶら行った先に、ファンタジーは待っています。 以前にも描きましたが、英国そして日本の昔の風景は、そのまま異界や魔法をはらんでいるのが、すばらしいです。オークの根方の水たまりにアザミの綿毛が浮かんでいたり、キノコがあったり、緻密な描写のうちに、だんだんと神秘的な感じが強まっていき、黒猫ティブが現れてメアリを魔女の花へと導きます。 視覚的な描写のほかに、音も、かさかさ言う落ち葉、ひゅうひゅううなる嵐の晩に妖怪じみた怪しい音が色々してきたり、雰囲気があります。 翌日、メアリはまだ屋敷の日常に居て、見つけた箒で、吹き散らされる落ち葉を集める手伝いを一生懸命しようとします。そしてーー、自分から冒険に乗りだしたというよりは、魔女の花で活性化した小さな古い箒に誘拐されて、空へ飛びたちます。 魔女の花「夜間飛行」は日本語の字面にするとおしゃれですが、英語 fly-by-night は、調べてみると「夜うろつくもの」「夜逃げする人」「信用できない、あやしい者」なんて意味です。 この冒険をお膳立てした黒猫ティブの名も、中世フランスの動物寓話『狐物語』に出てくるずる賢い雄猫ティベールがもとだそうで、魔女の使い魔ではなく、猫らしい孤高の賢さを持っています。 (ギブの方は映画では雌猫と思われますが、実は gib の意味には去勢された雄猫、というのがありました!) ちなみにメアリがさらわれるようにしてやってきたエンドア大学の校長は魔女ですが、エンドアの魔女 witch of Endor とは旧約聖書に出てくる霊媒師。 こんなふうに、原作だと固有名詞の背景なんかも探れて楽しいです。各章のタイトルも、すべて、マザーグースなどの童歌や慣用句が使われています。マザーグースは、エンドア大学で生徒が習っている呪文の中で、奇妙にゆがめられた替え歌となり、それはマンブルチュク校長とドクター・ディーの危険な「生物を変身させる研究」で生み出された奇形の生き物たちを暗示しています。 エンドアの描写も古風な風変わりさで、ポップでファンシーよりはぐっと渋めです。まあ、主人公も舞台背景もそんなでは、やはり日本の子供たち向けの映画にはしにくいでしょうね、地味すぎて。 フラナガンの箒談義や、後半の息をつかせぬ箒のデッド・ヒートは、この物語のレトロモダンな面白さです。特に箒談義には百貨店のハロッズなどが出てきて、日本の子供にはわかりにくいでしょうね。 エンドアからの脱出行と逃亡は、映画のように複雑なくり返しはなく、魔法合戦もありません。ただただ小さな箒が頑張って飛び、途中から少年ピーターも加わって単純でわかりやすいトリックを使ったり、低空飛行したり、それでもハラハラドキドキの迫力です。 現実世界近くまで来ると、霧が出現。局所的な濃い川霧で、妖精譚に出てくるお定まりの異界との境界ですね。疾走するシカや群れ飛ぶ小鳥たちなんかも、イギリスの大自然!です。 そんなわけで、イギリス好きな人にはお薦めしたい原作でした。 ついでに、もっと古典的な魔女と黒猫と箒の話、こちらはイギリスの都会のお話『黒ねこの王子カーボネル』もあります。読み比べるといっそう楽しいかもしれません。

May 1, 2024

コメント(2)

-

"悪者"のいない、さびしいあたたかさーー『プリンタニア・ニッポン』4巻

最近もっとも気になるコミックス『プリンタニア・ニッポン』の第4巻がさきごろ出ました! 以前にも日記に書いたのですが、"さびしいあたたかさ"を心地よく感じるSFです。癒やし系ペット「プリンタニア」と、希薄で繊細な登場人物たち、そして見え隠れする終末後の世界設定が、絶妙に混じりあってじわじわ来ます。 以下ネタバレ! 第4巻では、この世界の子供たちが教育課程で必ず行う「凪の劇」が紹介されます。それは主人公佐藤46(また書きますけど、砂糖・白、というか佐藤四郎くんですね)を始め「現行人類」の、ルーツを物語るいわば神話でした。 神話というと、たとえばキリスト教等の創世記で、原罪(神に服従せず知恵の木の実を食べた等)と楽園喪失が語られますが、これは人間が人間である以上必然的な運命とも思えます。なんとなれば、禁を破っても本質を見極めたいという知への欲求、それこそが人間の特性で、いろんな神話や伝説に語られてきました。 この物語の「現行人類」も、生みの親であるシステム「大きな猫」に服従せず、猫が設定した安全領域の壁を破って外界に出て行ったのです。 自らの目で確かめたい ーー迷子『プリンタニア・ニッポン』4巻 と言って。(何だかトールキン『シルマリルリオン』でノルドールが神々の国から中つ国へ自主的追放となる話を思いだしてしまいました。) そして最後の旧人類マリアは「大きな猫」の制止をきかず彼らを助けに行って「残兵」に連れ去られ、さらにマリアの専属AI?ハリスもマリアを追っていき、破壊されてしまいます。さらに破れ目から「残兵」が侵入し安全領域は危機に瀕しました。 それでも禁を破った彼らを”悪者”とはとらえず、 進むことが/私達の償いです ーー同1巻 共に在るために/進むことが私達の償いなのです ーー同4巻 真理は我らを/自由にする 知ることで/広がることもあるし省みることもできる ーー同4巻 彼らを最初外に出さなかった「大きな猫」は、人類を守るためにプログラムされたシステムであり、しかもシステムなりの感情?でしょうか、 猫は再び失うことが嫌でした ーー同4巻などと動機が語られ、禁を課した判断も”悪”ではないとされています。さらに、破局のあと、猫は彼らへの理解を深め、外に出ることに同意しました。 残された「現行人類」である佐藤たちは、この壮絶な神話を子供の頃から劇として思考基盤にすりこまれています。だからでしょうか、彼らは私たち(というか、昭和な読者であるHANNA)からすると、非常に繊細で臆病でこわれやすい感じがします(ひょっとすると令和の若者たちはみんなこれぐらい繊細なのかもしれませんね)。だから登場人物全員がいとおしい。きっとプリンタニアたちもそんな気持ちで現行人類に寄り添っているのでしょう。 ”悪者”のいない物語。佐藤たちを脅かす「残兵」も、もとは旧人類が自衛のために?創ったロボット兵器のようで、「彼岸」の奥の幻影では、 お帰りなさい/・・・帰還をお待ちしていました ・・・お守りします ーー3巻などと、自国民にとっては心強い警護ロボであったことがうかがえます。 "悪者"はいなくとも、世界は破壊され、旧人類は失われ、その喪失と後悔を抱えて現行人類は未来を切り開かねばならない。劇のあと、塩野1が危険な外地へ知識を得に行く決意をし、皆は心配しつつそれを止めないのが、象徴的でした。 価値観の多様化の叫ばれる今日この頃に即した、せつなくさびしいけれど、よるべなくはかないけれど、まだまだかたよりや不足があるけれど、一生懸命であたたかい、そんな世界の物語。 そうそう、色々と次に来る種明かし(この物語流にいうと、開示される情報)を想像して楽しむこともできます(以下勝手な予測をふくむ); 1,かなり衝撃の「おまけ」つき。はなから怪しかった永淵さんは、ほんとの永淵さんでないことが判明。過去の壮絶な体験ののち、親友永淵の遺志を継いだのですね。劇の時ひとりでさびしがる永淵さん、ぼろぼろの白衣の上半身を大切にする永淵さん、泣けます! 2,プリンタニアたちが「うえがぐるぐる」してる、危険かどうかは「きてみないとわかんない」と言ってるのは、過去の破壊に際して宇宙空間に逃れた旧人類が帰還しようとしているのでは! 劇中の猫の「旅の友」というのは彼らのことかも!

April 2, 2024

コメント(0)

-

ル=グインの若いSF続き『辺境の惑星』『幻影の都市』

前回に続いてサンリオ文庫の表紙(竹宮恵子)を載せます。理知的で時々難解なル=グインにも、こんなみずみずしい作品があったのですね! という感想もひき続き。表紙絵も若いですね。 『ロカノンの世界』を踏まえた第2作『辺境の惑星』と第3作『幻影の都市』には、同じ惑星ウェレル(りゅう座のガンマ星の周りを回っているとされる)に移住した人々が出てきます。 この2作はある意味対照的で、『辺境』は惑星ウェレルが舞台だが、主人公(の一人)は地球からの移住者の子孫。地球人だけれどウェレルで生まれウェレルしか知りません。 『幻影』は地球が舞台だが、主人公はウェレルからやって来た、『辺境』の主人公の子孫。この子孫はウェレルの先住民との混血の結果、黄色い瞳をしたウェレル人ですが、地球に到達した時に記憶を失い、地球で生活した記憶しかありません。 『辺境』では、ウェレルに移住した地球人たちが、本国や「全世界連盟」との連絡が途絶したあと、どのように生き延び、先住民と融合していったかが描かれます。他者との理解と融合は、ル=グインのテーマの一つだと思いますが、やはりそれは彼女の属したアメリカという国が、異なる文化・人種の人々が努力して作り上げた国であること、また彼女の父がアメリカの先住民との関係性を研究した人だったこと、などを思うと、うなずけます。 移住した一握りの地球人たちは最初、自分たちだけで住み、いわゆる”上から目線”で、先住民と必要以上交わろうとしませんでした。結果、彼らは人種的に衰退し、技術や文化も退行してしまいます。 しかし、主人公アガトが、先住民の娘ロルリーと恋に落ちたのをきっかけに、二つの民は協力して敵から町を守り、過酷な冬に備えます。 アガトは気マジメ君だしロルリーは「端境期生まれ」の変わり種ですが、そんな二人のなんともステキなラブロマンスが展開。あと、老耄してなおカッコイイ先住民の族長とか、衰退しつつ矜持を保つ地球人たちとか、ヒロイックな登場人物たちがいっぱいです。 おまけに地球人たちは自分でも知らぬ間に、生物学的にウェレルに適応していきます; 「・・・死産や流産は・・・過剰適応のせいか、あるいはむしろ・・・〔ウェレルに適した〕様式になってきた胎児が、母親と両立しえないためだろう」 ――ル=グイン『辺境の惑星』脇明子訳(ハヤカワ文庫) そして、適応した地球人は先住民と融合するだろうという予測のもと、皆で団結、困難を克服、明るい未来を向いて物語は終わります。SFとしてはちょっとできすぎな終わり方は、ファンタジー的・神話的といえるかも。 いっぽう、『幻影』では、全世界同盟の共通の敵である異星人(シング)が地球を支配している時代が描かれます。支配といっても一握りの彼らは自分たちだけで「幻影の都市」に住み、「上から目線」で地球人たちをだましています。舞台はアメリカ大陸ですが、地球文明はすっかり退行し、人々はまるで開拓時代のような暮らしをしています。かと思うと武器だけはSF的で、野蛮に人間を狩る種族などもいます。 正しい情報を得られない人々が、自分たちでも気づかぬうちに、どんなに衰退し無知蒙昧になってしまうか。フェイク・ニュースや偏った知識などがアメリカ社会を分断し退行させているように思える今日この頃、これはル=グインの未来への警告であったようにも思えます。 主人公は記憶喪失のフォークですが、彼はアメリカ大陸を横断するあいだに、断片的に残っている昔の知識や考え方(ル=グインの好きなタオイズム)に触れてゆきます。そのおかげで、やがて幻影の都市で異星人と相対したとき、彼は異星人の偽装を見破ることができました。彼はウェレル人である元の自分の記憶を取り戻し、異星人についてこんな感想を持ちます; 初めてこの地〔=地球〕へ来て以来、嘘言を押し通してきた千二百年という日々、自分たちにとって全く意味をなさない心と、永遠に実りをもたらすことのない肉体とを持った種族〔=地球人〕を支配するという決意のもとに、遙かなる星から来た流浪者もしくは海賊もしくは帝国興隆者。・・・孤独な、孤立無援の聾唖者たち。《おお、何たる孤独……》 ――ル=グイン『幻影の都市』山田和子訳(サンリオSF文庫) 異星人たちは、先住民と交わってともに発展しようとせず、純血と孤高を保つがゆえに、両者はともに孤立無援で衰退していく・・・『辺境』のウェレル人とは真逆の運命です。 というふうに、対照的な前作と比較しながら味わって、現代にも通じる批判や警告を読み取ったりすると、これはSFだなあと感じられます。 でも、主人公が真の自分を求めて探索行をし、敵の嘘を見破り、過去と現在ふたつの自我を統御し、宇宙船を奪って故郷の星へ帰還する、というストーリーを追いかけると、ワクワクドキドキ、ファンタジーだな、とも思われます。

March 16, 2024

コメント(0)

-

ル=グインの若々しいSF『ロカノンの世界』

なつかしいサンリオ文庫の表紙(竹宮恵子)を掲げてみました。ハヤカワになってからの表紙は萩尾望都ですから、SF漫画家の大御所二人の表紙絵があるわけで、さすがアーシュラ・ル=グインのSF処女作です! どちらの表紙にもあるように、地球とは異なる惑星で、翼のある猫のような大型獣「風馬」(ハヤカワでは「風虎」)を駆って旅をする人々が出てきて、もうそれだけでファンタジック(ちなみに原書ペイパーバックの表紙に描かれている風馬はおどろおどろしいです)。 ル=グイン独自のハイニッシュ・ユニバースという宇宙史を舞台にしています。私が初めて読んだハイニッシュ・ユニバースもの『闇の左手』では、宇宙連盟からの使者も、惑星「冬」の住民側も、政争や領土争いのなか、理解不足、誤解、反発、焦燥、後悔など、精神的葛藤が続きます。もちろんそれだけに、それらを乗りこえて使者ゲンリー・アイと現地人エストラーベンが理解し合うクライマックスは感動モノなのですが、全体的に、異種間の相互理解の難しさを思い知らされる感じです。 それに比べて、処女作である『ロカノンの世界』は、重苦しい状況のなかでも、連盟からの使者ロカノンと、惑星の住民たちとが、協力し思いやり、努力しあって仲間として行動していくストーリーなので、明るく安心して読み進めます。作者の若々しい理想主義、かもしれませんね。 「…穴熊なんて呼んじゃいけないな」ロカノンは良心的に言った。…民族学者としてこういう言葉には抵抗すべき立場だったのだ。 ――ル=グイン『ロカノンの世界』青木由紀子訳 言葉だけでなく、ロカノンはその惑星特有の色んな種族に出会うたびに、できるだけ先入観や偏見のないような考え方・振る舞いをしようと努力し実践していきます。いためつけられても、「ご親切にあずかりたい」と言い、「わたしは平和のうちに来り、平和のうちに去る者だ」と眼力のみで戦い、つねに冷静に、相手はどんな人々でどんな感じ方・考え方を持っているかを考えて対処しようとします。同僚を皆殺しにされ唯一の生存者として連盟に危機を告げねばならない身の上なのに、自暴自棄にもならず諦めず、実にあっぱれです。作者自身の父(高名な文化人類学者)に少し似ているのかもしれない、などと思います。 この作品が書かれた1960年代はもちろん、現在でも、アメリカでも世界でも、不理解と差別が悲劇をうみ続けていることを思うと、ロカノンの態度はすばらしく、全力で応援したくなります。 また、実際に全面的に彼を応援する現地の青年貴族モギエンの、なんとカッコイイこと。見た目の描写はもとより、立ち居振る舞いが騎士道的というかサムライ精神というか、ほれぼれします。自分と敵に厳しく、部下と友には寛大で、死の予兆を感じても騒がず恐れず自分の生き方を貫いていきます! また、光の妖精的な種族や、対する闇の小人的な種族でさえ、それぞれの信条と生き方に従って、礼節を守り堂々と多種族と相対していきます。 伝説や神話、伝承詩などをちりばめて、ロカノンは次々に現地人の仲間を失いつつも、旅を続けます。目的地に近い南大陸の未踏の地をゆくにつれ、旅はどんどんファンタジー色を強め、クエスト的になり、(ネタバレ→)ついに彼は隠者のような種族の導きによって「心話」つまりテレパシーを会得します。 それまでこつこつと研究や努力を重ねて異種族を理解しようとしてきたロカノンが、このときを境に、一足飛びにテレパシーで他人の心の声を聴くことができてしまう。敵地にしのびこむ切り札としてとっても便利なのですが、便利さを上回る情報過多が彼を襲います。インターネットやSNSにさらされた現代人にも似て、彼のメンタルは他人の心のつぶやきに翻弄され、初めてズタズタにやられてしまうのです。 テレパシーなどなしに相互理解を築いてきた仲間を次々失い、敵の大量の心の声にうちのめされる、これがロカノンのクエストの成功の代償でした。 そう思うと物語の結末は、明るく達成感に満ちたハッピーエンドではありません。『指輪物語』の結末においてクエストを達成したフロドが、メンタル的に癒やされない傷を負って現世から去って行くように、ロカノンも達成後長くは生きられず、連盟からの救助船が来る前にその地で没したことが語られます。異郷に捧げた彼の人生の重みを感じるとき、単なる冒険活劇ではないこの物語の深さに感動します。

February 24, 2024

コメント(0)

-

幻の海が押し寄せる――『レーエンデ国物語』

昨年(2023年)の超話題作。次々と続編も出ているので、とりあえず第1巻電子版を入手しました。『はてしない物語』風の表紙だし、本当はハードカバーが欲しいところですが、最近本棚にゆとりがないので・・・ 前半は普通に、後半の怒濤の展開は怒濤の速さで読んでしまいました。異世界、歴史物、そして繊細な自己形成やロマンスの魅力がぎゅっと詰まった青春小説でもあります。 荻原規子の勾玉シリーズ以来かなあ、どんどんまっすぐ読み進めるこの充足感! 前半はおもに異世界の紹介という感じ。巻頭の2枚の地図が示すように、大きな異世界の枠組み(中世の西欧風)の中に、その世界から見ても異世界と思われるユニークな小国レーエンデ(山に囲まれ湖があって法皇の傭兵で…スイスみたい、と最初私は思いました)があるため、読者は段階を踏んで二重に奥まった異界へと誘われます。 最初は風物の描写や説明が多くなりがちですから、読者はちょっとぎくしゃくしながらついていきますが、これは初めて見る世界、会う人々に目を見はりぎくしゃくする、初々しい主人公ユリアも同じで、だんだんになじんできます。 地名が出てくるたびに地図を繰ったりしながら、この異世界になじんでいく感じが、ファンタジー好きにとっては、まずは快感です。 レーエンデ国は内陸にありますが満月の夜に時として幻の海が出現し、幻の魚が泳ぎます。ほかの部分に魔法や超常体験がなく、かっちりと理にかなった手ざわりの異世界なので、この神秘がきわだって印象的。 ・・・それは絹の光沢を帯びていた。手触りさえ感じられそうなほど濃厚で滑らかだった。銀色の薄衣がうねり、たゆたい、渦を描く。大蛇のように地を這い、身悶え、鎌首をもたげる。(中略)まるで滔々と流れる大河、飛沫き逆巻く急流のよう・・・ ―― 多崎礼『レーエンデ国物語』 いい感じですねえ。森に現れる銀色の霧が次第に大河、急流、海に感じられ、古代魚が泳ぐ。そう思ってふり返ると、ふだんから時々銀の泡が飛んだり、梢のざわめきが潮騒に聞こえたりしていましたっけ。 スイスみたい、と思ったもう一つのわけは、トゲのある大きな古代魚が、スイス・アルプスで発掘される化石の魚や魚竜を思い起こさせたから。アルプス山脈は大昔、海(“幻の海”テティス海)だったので水生生物の化石が出るそうですが、レーエンデも太古には海だったのかも、それをいうなら陸地ができる前はどこだって海だった、その太古の海が時空を超えてよみがえるのが「幻の海」という現象なのかもしれません。 それからまた、別の見方をしますと、幻にせよ水というのは(ユングなどによれば)無意識の象徴です。理知的な自意識の日常世界に突如として押し寄せて、根源的で感性的で理屈に合わない圧倒的なエネルギーで、世界や意識に変化をもたらし再生を促します。 私的には以前から、たとえば、宮崎駿「崖の上のポニョ」で大きな月のもとあふれた海の圧倒的な存在感(古代魚も泳いでました)や、上橋菜穂子「守り人シリーズ」の水界ナユグの幻想的な描写、水の精霊の卵を宿した皇子などに、異界としての水の再生のエネルギーを感じました。また、あしべゆうほ『クリスタル・ドラゴン』にも、不意にやってきた「幻の波」に乗って常若の国の世界樹のもとへ行く話がありましたっけ。 レーエンデの「幻の海」も、現実世界(といっても外枠の異世界です)や意識界が停滞したとき、それを補うようにパワーアップする無意識・ファンタジー界なんでしょう。やがて世界と主人公たちを変化・再編成へと導く――これぞファンタジーの底力そのものですね! 意識界の停滞について。魅力的な登場人物たちは、それぞれが未来に対して「詰んで」います。政略結婚から逃げてきたものの自分の生きる道が見えない主人公ユリア。生まれと業病(幻の海の刻印ともいえる銀呪病)のために若くして人生の終点が見えているトリスタン。視力を損なってもはや英雄として戦場に立てないヘクトル。「幻の海」はその行きづまりを別次元で打開するきっかけとなっているように思えます。 ユリアが、無意識界の中心・再生する自己の象徴ともいうべき赤子を宿したあと、現実世界でも状況がどんどん変わり進んでいきます。後半のたたみかけるような簡潔で怒濤の展開に、加速をつけて回り始めた運命の歯車の変転パワーを感じ、一気に結末まで駆け抜ける爽快感がありました。 もちろん、読者としては幻の海や赤子の正体など、さらなる説明が欲しいし、後日譚も簡潔すぎて色々知りたいことがいっぱい。 あと、冒頭にくり返された「革命」という言葉が、どうも宙にういたままの気がするんですが(終章まで読んでも、「内戦」とか「独立戦争」はあるけど、ユリアの生涯に起こった出来事はどれも「革命」じゃないですよね)、ユリアは「革命の始原者」とあるから、解明は続巻に引き継がれているのかしら。 早く続きを読まなくちゃ、のHANNAでした。

January 8, 2024

コメント(1)

-

謹賀新年 今年も続くかな

あけましておめでとうございます。 もう何年目になるかなのこのブログ、今年も備忘録的にのろのろと続けていければと思います。 読んでくださる方がおいでなら、よろしくおつきあいくださいませ。 色塗り手抜きの私のドラゴン(左)と、イラストソフトを使った娘のタツノオトシゴ(右)です。彼女は幼い頃から大好きな「水の生き物図鑑」をかたわらに短時間で作っちゃいます。 12年前の絵柄と比べると基本的には変わってないお絵かきがツールによってものすごい進化を遂げているのがわかります。 反対に私は寄る年波?が感じられる絵になってしまいました。 ともあれ、できるだけ穏やかで健やかな年になりますように。高望みはしませんが、できるだけ、ね。

January 1, 2024

コメント(0)

-

明るく力強いむかーしのSF活劇『リアノンの魔剣』

若い頃、タイトルの「リアノン」(ケルトの女神の名)「魔剣」、そして舞台が火星、それだけで買った文庫本です。 読み始めてみたら、ここでのリアノンは古代火星の堕ちたる神(しかも男神)だというので、なんだかがっかり…けれど、ストーリー展開が速くて小気味よいので、後半けっこう楽しめました。 この表紙絵もそうですが、物語は古き良きテクノカラーなハリウッド調の冒険活劇。舞台が火星なのも、単にエキゾチックなロマンの香りがするから、かも。たとえば大航海時代の植民地とかでも同様の話がつくれそうです。 始まりは火星の無法都市。主人公カースは典型的タフ・ガイ。 呪われた神リアノンの墓を暴くと、SFというよりマジカルな、泡立つ暗黒のタイムマシンを発見。不思議の国のアリスがうさぎ穴を落ちていくごとく、いやそれより凄い恐怖と苦痛をともないつつ、暗黒を落下?して、カースは古代火星へ。 先日、科学ニュースで火星の緑色の夜空の写真を見ました。私のありきたりな想像では火星の空は赤いと思ってましたが、ただの先入観でした。異世界の自然て地球の常識からかけはなれていて、それだけでファンタジックですよね。 この物語の古代火星世界では、海が乳白色に輝いているという設定です。翼のある種族や海を自在に泳ぐ種族もいます。 そしてヒロイン登場、一見サディスティックで高慢な軍装のプリンセス、ユウェインです。 カースは、三枚目の盗賊だが重要な理解者ボガズの助けを得るも、奴隷となりガレー船を漕ぐ羽目に(ああ、「ベン・ハー」みたい)。でも大丈夫、反乱を起こして船を乗っ取ります。 さらに、ユウェインの国を援助する、邪悪な蛇種族も登場。呪われたリアノン神から超科学の一端を教わり、世界征服を企んでいます。そもそも彼らに要らぬ知恵をつけたという罪で、リアノンは仲間の神々から罰せられ墓に封印されたのでした。 カースは超科学の宿るリアノンの魔剣で船上の蛇族を殺しますが、やがて上陸した自由連邦みたいな国コンドールで、巫女的な少女エマール(表紙絵の女性です)から告発されます; 「あなた自身が<呪われしもの>リアノンなのだから!」 「リアノンがあなたの眼を通じて見守り、舌を通じて語るのよ」 ――リイ・ブラケット『リアノンの魔剣』那岐大訳 カースは墓所でリアノンに憑依されていたのでした。おまけにそのリアノンは、自分は改心した、蛇族を滅ぼして罪をつぐないたい、などと言い出すのです。だまされるな!と激高する人々。カースは意志力で必死に自分の中のリアノンを押さえこみますが、コンドールの人々はリアノンの依り代であるカースを殺そうとします。さあ、どうするカース。 ここからが面白かった。逆境を逆手に取った大芝居をうち、カースは蛇種族の根城に侵入しハラハラドキドキ危機一髪で逆転劇。ネタバレをしますと、リアノンはほんとに悔い改めて良い神さまになり、蛇族をやっつけちゃうのです。えー、そんな簡単に改心とかあり? 近ごろの、闇落ちが流行のダークなファンタジーに慣れた心には、根源的悪を体現するリアノンがあっさり善玉になっちゃうので、あっけにとられます。だって、叛逆の堕天使サタンと同じ立ち位置だったんですからね。それが、キチンと反省して罪をつぐない、神さま仲間のもとへ戻るって…? でも、素直な心で喜ぶべき結末なんでしょうね。 カースは実は犠牲者だった勇ましいユウェインを連れて、もとの火星(白かった海も干あがり町は猥雑で滅びに向かっている)に凱旋します。タイムトラベル的にはリアノンの改心はどうつじつまが合うんだろう?と思いますけど。魔剣をかかげて美女とともに未来へ向かうヒーロー、新たな旅立ち。 でも、明るいエンディングを喜ぶ一方、ふと考えてしまいます。リアノンて、神々の知恵の一端を下位の種族に教えた罪に問われた点に注目すると、サタンというよりプロメテウス(人類に火を教えた罪に問われ罰せられたギリシャの神)ですね。ということは、超科学を教えられ悪用して世界征服をたくらみ、とうとうその超科学で滅ぼされた蛇族って、じつはわれわれ人類のこととも思えてきます。 明るく力強いストーリーをも、やっぱりダークに読んでしまうのは、時代でしょうかね・・・

December 18, 2023

コメント(0)

-

不老長寿から成長へ――『葬送のフリーレン』

キャッチコピーいわく「“冒険の終わり”から始まる…後日譚ファンタジー」。タイトルも印象的ですね、『葬送のフリーレン』。私ははじめ、クエストで犠牲者が出て弔いをしたり、遺品を故郷に届けたりする話、かと思いました。いや、違います! 過去の冒険のメンバーの一人、長命で不老のエルフが、仲間たちが年老いて死んだりした後で、昔日の魔王討伐の探索行を辿り直すというストーリー。後日譚である点がこの物語を白眉にしていると言われてますが、なぜそもそも後日譚がメインなんでしょう。 読み進むとすぐわかるのは、魔王討伐から80年経って、魔王の部下(七崩賢)が復活してきている。魔王をやっつけて世界平和!と思ったけれど、それはしばらくの間しか続かなかったわけです。 敗北とそれに続く小休止の後、影は必ず別の形をとって、ふたたび勢いを盛り返す ―――トールキン『指輪物語 旅の仲間』よりガンダルフの言葉 悪が復活して再び不幸や争いが生じるなら、「勇者」も再び探索や戦いをせねばならない。その中で、以前の体験が思い出されたり蒸し返されたり、再発見されたりします。よく考えると、歴史ってそうやって繰り返されていくんですよね。 だからこれ、シリーズ物やファンタジーでは定番。前日譚/過去編/エピソード0、後日譚/続編/○○の逆襲…、冒険・探索物語には、背景に善悪対立の歴史がつきものです。どの物語も、以前の出来事から見れば後日譚であり、後の出来事から見れば前日譚。「スターウォーズ」を思うとよくわかりますね。シリーズを通して、善と悪とがシーソーゲームのように隆盛し敗北し復活し逆襲する。 とすると『葬送のフリーレン』の特徴はただの後日譚ではなく、長命なフリーレンが過去の冒険を振り返りつつ新たなメンバーとともに後日譚の冒険でも活躍すること、とも言えそうです。 でも二度目のクエストというのも実は珍しくはなくて、たとえば古英語の叙事詩「ベーオウルフ」のヒーローは若い頃に怪物退治を行い、年老いてから竜と戦う二部構成で、年齢による前半後半の違いが対比されます。 『ホビットの冒険』・『指輪物語』も、指輪をめぐるクエストとしては、60~70年を経て繰り返されます。最初の主人公ビルボは老いて甥フロドに主人公と指輪とを譲りますが、フロドはビルボの足跡を追うように旅を始めますから、フリーレンの二度目の旅と少し似ています。 また、どちらにも参加するガンダルフは、長命・不老(初見から老人ですが)でそれゆえに知識・経験・胆力どれをとってもピカイチの魔法使いという点でもフリーレンと似ています。 ただ、最初から人々のよき理解者だったガンダルフとは違って、フリーレンは、冒険によって「変わり」ました。長命ゆえに人間たちの生き様を理解しようとせず、部外者づらをして何事にもさめていた彼女が、勇者ヒンメルが老いて死んだとき、突然感情があふれて涙を見せます; 「…だって私、/この人の事/何も知らないし… …なんでもっと/知ろうと/思わなかったんだろう…」 ――山田鐘人・アベツカサ『葬送のフリーレン』 ここで私は古いコミックスを思い出したんですけど、 「どうして/もっと知ろうと/しなかったんだろう わたし/あの人を/好きだった」 ――小椋冬美『リップスティック・グラフィティ』 これは女子高生の心の叫びで、「あの人」とは、恋人未満で別れてしまった学校の先輩。予期せぬ涙が急にあふれる、とても初々しい、思春期の少女の姿です。・・・フリーレンとそっくりな表情とセリフ…フリーレンてば、外見もそうだけど精神的にもJKレベル? もちろん、エルフですから人間の基準で判断してはいけないんですけど。 そのあと、回想シーンなどから、ヒンメルは冒険の日々にフリーレンを好きになり、時々アプローチを試みていたらしいことが、読者には分かってきます。しかしフリーレンは彼の言動に注意を払わず、彼が老死した時点でも彼の気持ちを理解していないのです。「わたしあの人が好きだった」という気づきもないとは、人間の基準にてらすとJKより未熟だといえましょう。弟子フェルン(16歳)から「にぶい」と言われ、そこそこオジサンのザインからも「ガキ」扱いです。 性懲りもなくミミックな宝箱に頭をつっこむところ、寝相の悪いところ、頭をなでられたりなでたりするところ、みんな子供の仕草や特徴ですね。それが、千歳をこえるエルフらしい達観した態度と共存して、おかしなギャップ(と魅力)をかもしだしているようです。 達観している時のフリーレンは自分でも「だらだら生きていた」と言ってますが、精神的に何百年も子供だったことを、成長し始めた時点から振り返ると、さぞかし単調な日々だったと自覚することでしょうね。 10年間の冒険では短すぎ、メンバーが老死して初めて精神的成長を始めたフリーレン。後日譚は、フリーレンの成長物語としてもみることができそうです。 核家族とかSNSの普及とかコロナ等々により、最近の人々は対面のコミュニケーションが不足がちで、人間関係も希薄になりがちと言われます。他人との距離の取り方がわからない、空気が読めない、邪魔(足手まとい)だから友人(弟子)は要らない、これってフリーレンだけでなく現代人にありがちな心の状態でもあるようです。 およそ1000年も孤独な精神的引きこもりだったフリーレン。後日譚にしてようやく、歩み始めたわけですね。コロナが終わってようやく、人との関わりを構築し始める若い人々のように。 孤独ということは、フリーレン以外の勇者メンバーにも、わりと当てはまっています。 冒頭シーンで、王都へ向かうヒンメルたちの周りに誰もいません。王都にはすでに彼らの凱旋が知らされているのに、勇者一行を迎えに誰も来ていませんし、途中の道連れとか、近郊農民が喜んで寄ってくるとか、そういった描写がない(わざと省かれている?)。 王都ではパレードや祝祭がありますが、やっぱり誰も彼らと親しく交わりません。王様からはねぎらいの言葉をもらいましたが、賓客となって高官たちと会話したり、宴につらなったりもしていません。ヒンメルたちは祝祭のすみっこで、自分たちだけで飲み食いし語り合っているだけ。人々は彼らに群がるでもなく、冒険譚を聞くでもなく、彼らのことはそっちのけで楽しんでいます。だから、凱旋場面はなんだか寂しい。 ヒンメルはもともと王都の人らしいのに、家族とか親戚とか友達とかが迎えてくれなかったのか? そして50年後、彼の家をフリーレンが訪ねますが、彼は独居老人ですね。お葬式には人々が集まっていますが、特に親しい人は一人も出てきません。50年経ってもヒンメルの交友関係は、勇者仲間だけだったんでしょうか。 ハイターもしかり、晩年には孤児フェルンだけが家に居て、周りには誰もいなかった模様。隠居したといっても、聖都から偉い人とか後輩司祭が訪ねてきたりしないんでしょうか。 アイゼンも、魔族に一族を殺された生き残りなので最初はひとりぼっちだったでしょうが、50年後も(シュタルクが弟子だった以外)やっぱり家族もご近所さんも出てきません。 オーソドックスな物語なら、ヒーローが冒険を終えた後は、生涯の伴侶を得て家族が増えたり、旅先で心を分かち合う友が増えたりして、交友関係が充実すると思うのに、この物語では、みんな孤独な人生のようです。 「ハリー・ポッター」の後日譚のように、主人公がハリーの子供に引き継がれたりしないんですねえ(ただしハリー・ポッターも仲間内だけでやたら結婚してて交友関係が広がってないですが)。 もちろん、詳しく描かれていないだけで、実際には知人友人いてもいいけれど、それは重視されず省かれているんでしょうね。家族だの仲間だの大勢の絆で盛り上がるというのは、今の時代に合わないのでしょうか。そういう意味では、「葬送のフリーレン」は、中世風異世界ファンタジーなのに現実の今の時代を反映した特異な作品だと思います。 ストーリーは続いていて、少しずつ人間関係、交友関係も広がったり深まったりしていくようです。これからも楽しみですけど、HANNA的には、魔法の資格選抜試験のあたりがちょっと億劫で中だるみしてしまいました(学校とか試験とかトーナメントとかの話って、好きでないのです)

October 12, 2023

コメント(0)

-

みんないい人でメルヘンな『金の国水の国』

ほのぼのしたアナログ調の絵柄がすてきな、岩本ナオ「金の国水の国」。コミックスを読み、プライムビデオで映画も観てみました。 原作のストーリーやキャラクターはもとより、絵本のようなやわらかい線の特徴を保った、優等生な映画でしたね。細かい変更はありましたが(敵対するA国B国にちゃんと名前がある、国境に城壁がある、などなど)、どれも理解しやすくなっていて、子供でも楽しめる感じ。 実は設定的にもいろいろ突っ込みどころはあるんですが・・・、交易で栄えているというA国、自国は砂漠と涸れつつあるオアシスで、産物がなさそうですが、中継貿易専門でしょうか? 原作冒頭の地図だと隣のB国以外の国が見えませんけど、B国とは交易してないんだし、具体的にどうやって儲けているのでしょう。 B国は以前A国との戦争に敗れて以来、貧しいということですが、水があり森林があり海もあるのですから、A国よりはよほど農林水産業が発達していそうです。水運を利用すれば、A国と国交がなくとも他の国(どこにあるにせよ)と交易もできそうなのに、なぜ貧しいままなのでしょう。 あと、大多数が無宗教的な現代ニッポンの作品ではありがちだと思うのですが、神様とか宗教の扱いが適当です。この物語も、そもそも二国の仲違いの仲裁をして、いちばんの美女をB国に嫁にやり、いちばんの賢者をA国へ婿にやれ、という神託を下した神様(または宗教指導者)がいたはずなのに、冒頭だけであとはまったく触れられていません。形だけにせよ2国ともが従った神様の権威はどうなっているのでしょう。2ページ目以降、神様に祈る場面もなく、宗教指導者も出てきません。 描かれている風物からすると、特にA国はイスラム圏のようにも見えますが・・・ けれど、そういうことをあれこれ追及すべきではないのかも。たぶんこのお話はおとぎ話というか、寓話というか、余計な条件をそぎ落として単純化してあるのでしょう。 支配者層の意地の張り合いで長年不仲だった2国を、それぞれの国のごく常識的な男女が中心となって和解させる、というのがそのシンプルな筋。 どうしても昨今のご時世から、ロシアとウクライナとか、ロシアとNATOとか、南北朝鮮とかの対立を思ってしまいます。国の体面(というより支配者たちの体面)のために、人々が惑わされ、戦争にかりたてられ、生活基盤を壊され、果ては犠牲者になってしまう、この愚かしさ。 対立抗争を終わらせるのは、軍事力よりも経済力よりも、市井の人々の健全な常識と思いやりである、ということを、シンプルでピュアなメルヘンに触れることによって、多くの人が認識すればと思います。 この物語によれば、一見お飾りのチャラ男であるイケメン俳優の左大臣も、一見王をたぶらかし私腹をこやすだけの右大臣も、一見ぜいたくで高慢な第一王女も、一見もうろくして頑固な国王も、じつは根っからのワルでもバカでもなく、それぞれの立場でそれなりに考えたり頑張ったり悩んだりしているのです。B国の族長も、嫁に来た設定の王女サーラを結局奪いもせず飲み比べを提案し、自分が負けて祝いのご馳走をあげてしまったのも、じつはわざとなのかもしれない、なんて思います。 そして何があっても持ち前の落ち着きと思いやりとマイペースを崩さなかったテンネンのサーラ姫、立派ですね。ナランバヤルもざっくばらんで、やはり落ち着きと思いやりがありました。気がつくとみんなが二人を応援して、みんなが善人になっている。読者もまた。

September 10, 2023

コメント(0)

-

夢を追うということは…「カールじいさんの空飛ぶ家」

TV放映を観ました。原題は短く「UP」。予告などを観た時は、ヘリウム風船で飛ぶ家が、あり得ないけどステキと思っていましたが、なるほどカールじいさんは風船売りが職業だったのですね。だから大量の風船をうまく操って飛べるんだ! 物語序盤はちょっと切ない展開。カールとエリー、共通の夢を持つ二人が出会って結婚し、夢の実現へ向けてコツコツ貯金したりするのに、人生ままならず、あれやこれやのうちに二人は年を取ります。夢をかなえられぬままエリーに先立たれ、思い出のつまった我が家からも立ち退くと決まったカールじいさん。UPどころか人生DOWNするばかりです。 追い詰められたじいさんは老人ホームから迎えが来たその時、一発逆転! 大空へ家ごと「UP」して夢の場所(パラダイスの滝)へ出発します。こんな無茶な大技が使えるのなら、なぜもっと早く(エリーが生きているうちに)そうしなかったのでしょう。オーソドックスなファンタジーものなら、若い二人で大冒険をしたでしょうに。 けれど、若い頃二人は夢をめざしながらも、楽しく日々を過ごし、無茶はしませんでした。夢のための貯金は、他に必要なことが出てくるとたびたび取り崩されます。日常生活を犠牲にしたり、借金をしたりしてまで夢に猛進しようとは、しなかったのです。私は――そして多くの人が、共感できるのではないでしょうか(もちろん夢のために艱難辛苦、多大な犠牲を払う人もいるし、それはそれで凄いけれど)。 カールじいさんのように、穏やかな方法で夢に近づこうとすると、実現する前に年をとったりパートナーを失ったりすることもあります。けれど、独居老人になった彼は、仕事もリタイヤしているようだし、近所も再開発で一変してしまい、今までの暮らしにとどまる必要がなくなっています。もう夢しか残っていない。言い換えれば、夢だけは持ち続けた彼に、遅まきながら思いがけない旅立ちの機会がやってきたのです。 興味深いのは、カールじいさんが、迎えの人にまず大きなスーツケースの荷物を渡すところ。何が入っていたかわかりませんが、少しばかり物を手放しているようですね。手放して、身軽になってこそ、出発できる。 まぎれこんだ少年ラッセルを乗せ、このあと空飛ぶ家はパラダイスの滝めざして南米へまっしぐら。嵐も乗り越え、着陸です。それから、ラッセルとのかみ合わないやりとりや、妙な鳥、妙な犬などにわずらわされながらも、カールじいさんは浮く家をロープで引っ張って、今度は頑固なまでに夢へ猛進。風船のしぼむ前に早く早くと、杖をつきながら、すごい執念ですね。そう、老人には残された時間が少ない自覚があるので、あせってしまうのです。 それから、またショッキングな出来事があります。滝の近くでカールじいさんは、自分と亡き妻の夢の原点というべき、憧れの探検家チャールズ・マンツに出会って感激。ところが前時代の遺物みたいなこの探検家は、自身の夢(新種の鳥を生け捕って凱旋する)に固執するあまり、他の旅行家たちを排除してきたようで、カールじいさんをも殺そうとするのです。 マンツは、以前とりあげたコナン・ドイル作『失われた世界』のチャレンジャー教授を彷彿とさせる人物です。チャレンジャーは南米で発見した翼竜の骨を持ち帰るも、インチキ呼ばわりされて激怒し、新たな探検を敢行して生きた翼竜をとらえ、証拠としてロンドンで報告会の会場に放つのです。 マンツも南米の珍鳥の骨をインチキ呼ばわりされ、今度こそ生きた鳥を連れ帰ろうと何十年もその地に住まい、(設定によると)もう94歳! カールじいさん(78歳)とのじいさん対決が面白いのですが、二人は頑固さでは似ているようでいて、対照的なところもあります。夢のためには人殺しもするマンツと、夢に固執しながらも無茶はしない(ラッセルを見殺しにしたりしない)カール。 当たり前ですが、いくら夢が大事でも、いくら有名人でも、人間として良識をなくしてはおしまいです。おまけに他人の夢(カールじいさんの家)を燃やそうとするなんて、絶対やっちゃだめですね。地道な一般人のカールじいさんの方が勝利するのは当然といえましょう。 憧れの探検家にいわば裏切られてしまったカールじいさん。でも、夢を捨てたわけではない、この時こそは最後の猛進のタイミングだったのです。すべてを放って、夢の地(パラダイスの滝の上)に家を着地させ、中に入って家具を整え、妻エリーの椅子の隣に据えた自分の椅子にどっかと座ります。これでやっと、夢はかないました! エリーの残した思い出のノートをめくるカールじいさん。どうしても、ここまでやらなきゃ気が済まないし、これでいいんです。ここまで固執したからこそ、ノートの後半にエリーの遺したメッセージが意味を持ってきます: 「楽しかったわ。ありがとう」 夢はかなわなくても、一緒に夢を追った日々こそが、充実して、尊かったのですね! 無理せず二人のペースで大事に歩んできたから言える実感。 「新しい冒険を始めて」 納得するまで夢を追いかけたからこそ、次へ進むことができるんですね。 そこでカールじいさんは心に区切りをつけ、立ち上がります。座る人のないエリーの椅子には、ラッセル少年の夢である、バッジのいっぱいついた肩ベルトが置いてあります。カールじいさんはそれを持ち、ラッセルのもとへ向かいます。 今までとは態度を一変して、大切な思い出の家具を全部捨てて軽くし(また断捨離してますね!)、新しい冒険(ラッセルと珍鳥の救出)へとUPします。執着の人マインツが乗り移った空飛ぶ家を捨て(さらに断捨離!)、「ただの家だ」と言い切るところ、ほんとにすがすがしいですね。 そしてカールじいさんには、ラッセル少年をパートナーに、新たな人生が始まります。老人が子供と出会って心を通わせるとき、年長者から若い世代へ、確実に受け渡される精神(エリーのバッジ)があるように思われます。自分の夢だけに固執しすぎ犬たちに命令ばかりしていた孤独なマインツとの違いは、最後にもきわだちます。 超高齢化社会の現代、どんな老人になるか、よく考えなきゃいけないなと思われされる作品でした!

August 14, 2023

コメント(0)

-

昔からあった異世界転生ラノベ『白馬の王子』タニス・リー

タニス・リーというとちょっとダークで絢爛豪華なファンタジー作家さんでしたが、彼女が自分の作風のパロディとして書いたような、「なろう系」的で軽~い異世界転生ファンタジーが、『白馬の王子』です。 タイトルからしておちょくっています。オーソドックスなロマンチック・ヒーロー大好きの友人は、むかし、タイトルと中山星香の表紙絵に惹かれてこの本を読み、「だまされたっ」と怒っておりました。 冒頭から、主人公は、白馬で荒野を旅する自分の名前も目的もわからず、 「・・・いっさいがっさい忘れちまうというのは――ええと記憶ソーヒツだっけ?」 「記憶喪失ですよ」馬がしゃべった。 「やっ、おまえは口がきけるのか!」・・・ 「そんなこと、できるわけないでしょう」と馬。「馬が口をきくなんて話が、どこにあります?」 「そうだな」 ――タニス・リー『白馬の王子』井辻朱美訳と、やりとりもまるで漫才なのです。 気乗りしないまま彼は姫から剣をもらい、陳腐な怪物から逃げ回り、いやいやながら真鍮のドラゴンを倒し、文句を言いつつクエストを続けていきます。その間に、ハート型の月が昇ったり、ドーナツ型の太陽が出たりします。作者、ふざけ放題って感じ。 しかし、彼の旅が進むにつれ、荒野だけだった世界にはさまざまな彩りの風景や生き物が出てきて、あたかも空白な彼の記憶を新たな事物で満たしていくよう。そして彼は自分が<待たれていた救い主>だと知らされます。 世界を救うため外から召喚されたヒーロー。これこそ異世界ものの王道であり真髄ですね。児童文学の古典では、ナルニア国ものがたりの『ライオンと魔女』も、『はてしない物語』もそうです。硬直した社会の改革には、外部からの刺激が必要、ということでしょうか。 鍛冶師が魔剣をくれるし、老賢者は主人公自身の失われた記憶=魂が入っている卵をくれる。気のふれた魔女がそれを奪う。トリックスター的な木の精の少年は、究極の敵「ヌルグレイヴ」がやって来ると言う。・・・というふうに、だんだん彼のやるべきことが見えてきました。しかし、 ふつうこうした異世界へのまきこまれ型主人公は、はじめこそおたおたしていますが、とちゅうからはけっこうその気になってノリ出してしまうことが多いのに、彼はあくまでシラけています。 ――訳者あとがきという具合です。けれど、実はそれが肝心で(→以下ネタバレ)、記憶喪失の部外者だからこそ「ヌルグレイヴ」(じつは「絶望」の実体化だった)に取りつかれず、「歓喜」を生みだすことができたのです。 とはいえ、このオチはちょっとチート(いかさま)、最近のなろう系っぽい。 と思っていると卵は無事にもどり、孵化して、彼は記憶を取り戻します。 「・・・ぼくはとても貧乏で、とても年をとっていて、無一物でひとりぼっちだった。・・・」 ――『白馬の王子』 つまり、主人公は現実世界で野垂れ死に、この異世界に来たらしいのです。 考えようによっては、異世界は彼の内なる世界(魂)そのもので、それは荒野だったり月が三つあったりハチャメチャです。彼は主人公(=ヒーロー、つまり白馬の王子)として自分で自分の人生の<救い主>となってやり直し、現実人生で打ち勝てなかった孤独や荒廃や無秩序、特に「絶望」を克服しなければならなかったのでしょう。 事故死したり、過労死したり、自死したりして始まることも多い最近の転生ものの、これはプロトタイプといえそうです。

August 3, 2023

コメント(0)

-

「ウィーアーザワールド」な「リトル・マーメイド実写版」

アニメ版の時から気になってたんですが、似てますよね!? 挿入歌「アンダー・ザ・シー」と、1985年のチャリティーソング「We Are the World」(USA for Africa)。印象に残るサビの部分がそっくり! いや、別にいいんですけど。 この歌やアニメでは、人魚をはじめ海の住民は、陸の人間のことを、魚貝類を殺して食べてしまうから悪者、みたいに思っています。アニメではセバスチャンが危うく食べられそうになり、宮殿のシェフとドタバタ追いかけっこをする・・・面白いけれど、じつは笑っては済まされない大きな障害となって、アリエルとエリックの恋路に立ち塞がる感じです。 いつも思うんですが、食う食われるの関係を持ちこむと、動物を擬人化した物語は破綻しがち。海の中でもサメはアリエルたちを(たぶん食べようと)追い回すシーンもあります。サメは人間と同様悪者なんでしょうか? なんて突っこみだすと物語が成り立ちません。 そして最後に人間になったアリエルは、これから一生、魚は食べないんでしょうか? エリックは魚を食べるんでしょうか。それらは未解決のまま物語は終わるのです。 今回の実写版ではどうだろうと気にしていましたが、あまりその問題には触れず、セバスチャンとコックのエピソードもなくなっていました。 それより、海の世界と陸の世界とを和解させ平和をもたらすという外交上の功績をあげたことで、アリエルとエリックは祝福されています。 そのほか、人魚姫たちはプリンセスだからといって贅沢三昧遊んで暮らすのでなく、世界の海を見張り、難破船を片付けるという重要な仕事を担っています。人魚姉妹は見た目にもさまざまな人種を思わせ、平等と平和主義をアピール。 さらに白人ぽいエリックは漂着した拾われ子で、国王は女性で白人でなく、国も中米の島国ぽい景色や人々や風俗になっていました。ほんとに、ものすごく気を使ってつくりましたね、ディズニーさん。これこそほんとに「We Are the World」の精神です! 脱帽。

July 15, 2023

コメント(0)

-

『常世の森の魔女』舞台神聖祝典劇を呪われた魔女の視点から