PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

今年(2017)の4月中旬から5月中旬の期間に、京都国立博物館の開館120周年記念として「海北友松」の特別展覧会が開催されました。

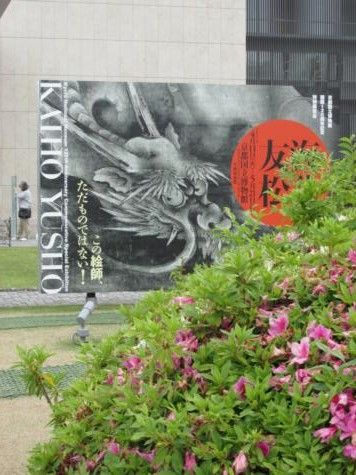

冒頭の画像は、博物館の入口から真っ直ぐに延びる平成知新館へのアプローチを進んだとき、建物の手前でぎょろりと睨みつけるようにして迎えてくれる海北友松の龍です。

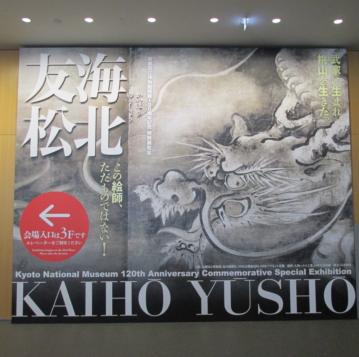

平成知新館のロビーを入ると、正面の壁面一杯のスケールでもう一頭の龍が迎えてくれました。この掲示までは撮影可でした。

60歳を過ぎてから、活躍の舞台を得て頭角を現した海北友松の最も有名な雲龍図がこれらの龍を描き切った雲龍図だろうと思います。実物を間近に見るとやはりその迫力は凄いものです。

展覧会は海北友松の生涯を十章にわけて辿るという構成になっていました。

第1章は東福寺の喝食( かつしき :有髪の小童)となっていた友松が還俗して狩野派に入門し学ぶことから絵師の道を目指したという紹介です。「柏に猿図」が出ていました。

第4章「友松の晴れ舞台ー建仁寺大方丈障壁画-」で展示されていたのがこの雲龍図です。

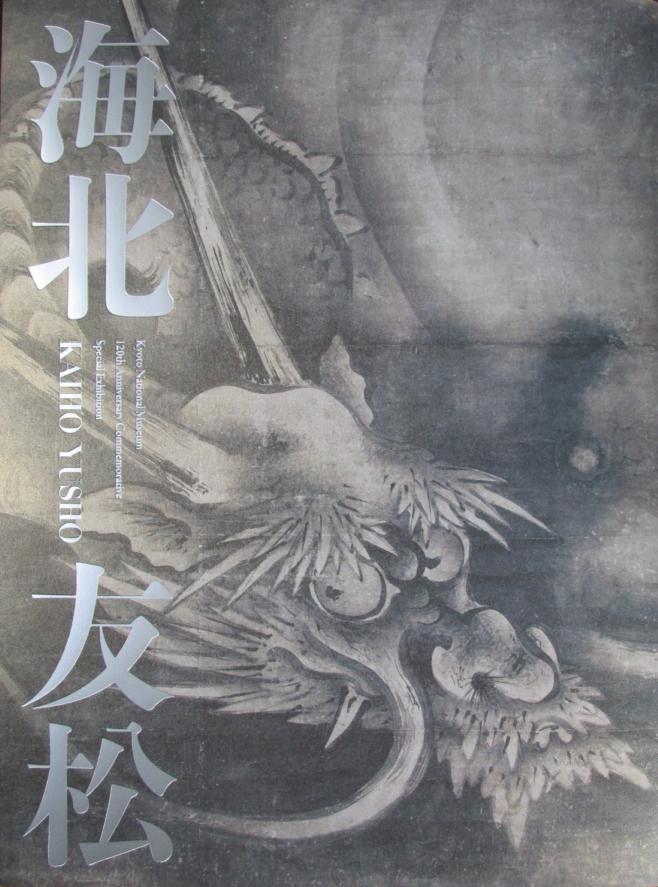

当日購入した図録の表紙はたしか2種類あると聞きましたが、私はやはり龍図の表紙を選択しました。友松の 雲龍図

大方丈の仏壇の正面の間が「室中」で、その左が「檀那之間」、右が「札之間」と称されていて、「札之間」に八幅の障壁画として描かれているのがこの雲龍図です。

天文21年(1552)に建仁寺の方丈が兵火で灰燼に帰します。慶長4年(1599)に東福寺の安国寺恵瓊の尽力で、安芸国・安国寺の建物が移築されて方丈が再び復活するのですが、その時に海北友松が内部装飾を任されたのです。何と、67歳の時だったといいます。俄然海北友松の名を高めていく晴れの舞台が現出したのです。

第8章「画龍の名手・友松-海を渡った名声-」で様々な龍図が展示されていました。しかし、そのスケールと気魄、迫力ではやはり建仁寺の雲龍図にまず惹かれました。

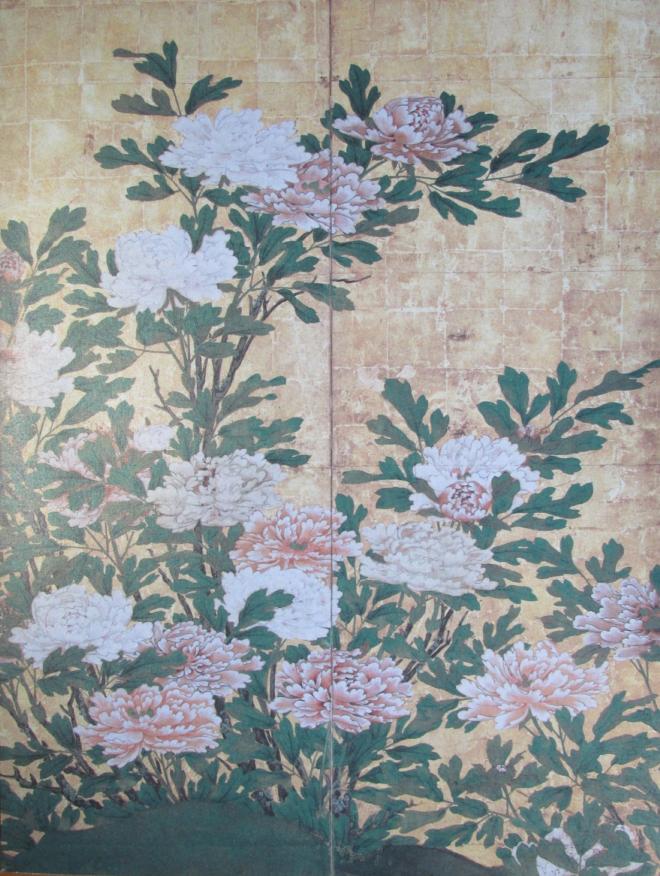

こちらは 図録の裏表紙 です。この絵が「京都国立博物館だより」(2017年4・5・6月号)にも使われています。これは京都・妙心寺所蔵の 「花卉図屏風」 (六曲一双)の右隻、三・四扇の部分の図です。友松の最晩年の作品群の一つだとか。

海北友松(1533-1615)、長谷川等伯(1539-1610)、狩野永徳(1543-1590)、本阿弥光悦(1558-1637)、俵屋宗達(?-?)、織田信長(1534-1582)、千利休(1522-1591)、豊臣秀吉(1537-1598)、徳川家康(1543-1616)と、錚錚たる人物群が同時代を共有し、生きていた時期があるのですね。あらためてダイナミックな時代だったのだと感じています。

博物館を出た後、落ち穂拾い的に、見落としていた物や気になる訪の場所を散策してみました。

京都国立博物館の敷地の東側は東大路通です。これを横切ると、東の山麓へと向かう「北側に「豊国廟道」という巨大な石標が立つ緩やかな幅広い坂道があります。

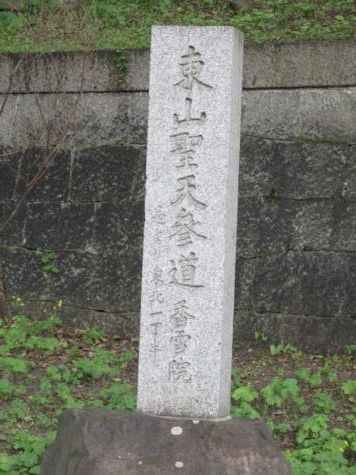

「新日吉神宮」石標 です。南の築地塀は智積院の塀ですが、その塀寄りに 「東山聖天参道香雪院」への道標 が立っています。これがまず見落としていた石標です。

「新日吉神宮」はスポット探訪として2回でご紹介しています。こちらからご覧ください。

また、 「香雪院」を異なる方向から歩いていて偶然発見したお寺としてご紹介しています。こちらからご覧ください。 (スポット探訪 京都・東山 香雪院(東山聖天尊・弁財天))

そして、この坂道を幾度か往復する機会があったとき、気になっていたのがこの山門です。遠目に見ていたときはいつも開門されていました。

「総本山智積院北門」 の門標が掛かっています。

北門から中を眺めると石畳道の先に、もう一つ開いた門が見えます。智積院境内に自動車が出入りする通常の通路のある方向に通り抜けていくことができそうです。

ということで、夕刻近くなってきた静かなひととき、通行禁止の掲示も見あたらなかったので、 この智積院境内で未訪の区域を辿る通路を歩いて、境内を拝見することにしました 。後で調べてみて理解できたことを踏まえてのご紹介です。

北門を入り、左手(東側)に見えた大きな建物は 「庫裡」 です。

大棟の上には、堂々とした 大きな煙出しの櫓 が組み込まれています。その櫓の屋根にも鬼瓦が見えます。

煙出しの屋根の鬼瓦

煙出しの屋根の鬼瓦

庫裡の正面(西面)

庫裡の正面(西面)

庫裡の切妻屋根の鬼瓦 。右の画像は庫裡の南西側の庭部分に立つ 石灯籠 です。

中門を通り抜けると、東側に「大玄関」があります 。北側の塀の向こうには庫裡。

南側の塀の先に「本堂」の屋根が見えます。

大玄関正面の眺め。 この大玄関は北には庫裡、南には本堂、東には大書院へと繋がっているようです。

大玄関の前のスペースがけっこうゆったりとしています。

左の画像は、通り抜けてきた 中門 を南側から見た景色。

右の画像は、位置関係を後で考えると、 智積院の「正門」 を境内から眺めたところです。緩やかな奥行きの長い石段道になっています。正門は東山七条の交差点に面し、七条通の突き当たりになります。

いつも、外側の景色は見慣れているのですが、境内から見るのは初めて。

大玄関前庭の一隅に立つ石灯籠

大玄関前庭の一隅に立つ石灯籠

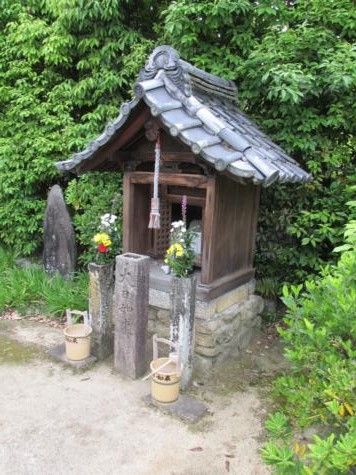

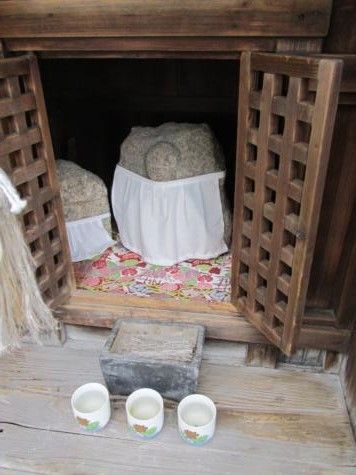

南に向かう通路の西側に 「大日如来」の石仏を安置する小祠 が祀られています。

お地蔵様と同様に、石仏によだれかけが掛けてあります。「大日如来」と刻されていなければ、お地蔵様、地蔵堂と思って通り過ぎるところです。

小さな御堂ですが、シンプルながらしっかりとした造作が見られます。

本堂側の白壁の塀を右に通路を振り返った景色。南から北を眺めた静けさの漂う通路。

こういう静かな雰囲気がいいですねえ。

白壁の塀は、東に折れてその先に唐門へと続いていきます。その塀沿いの南北の通路の南側に、

この 井戸 が見えました。

そこから南に少し歩み、東に曲がって眺めると、南向きの銅像が立っています。

近づいてみると、 「延命子安地蔵大菩薩」 です。

この東西の通路は、拝観受付所の方に向かう道だったと思います。

そして、見慣れた門の場所に出て来ました。

自動車でアプローチできる広い坂道を東に入ってくると、まず見えるのがこの門です。

智積院の境内図や歴史説明板の見慣れた掲示のあるところに、出ました。

これで、境内の未訪地を通覧してきたことになります。この機会に智積院境内での探訪落ち穂拾いができました。

智積院は学生時代から幾度か訪れています。 近年にブログ記事として探訪記にまとめたものを既に再録しています。こちらからご覧いただけるとうれしいです。

(「探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -4 智積院」)

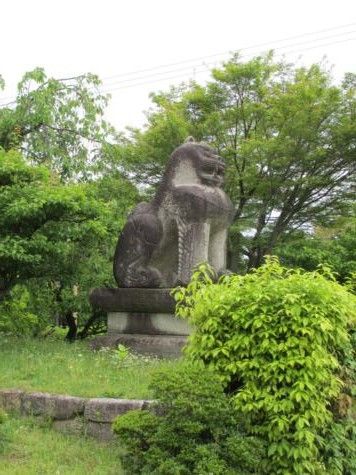

最後に、通常の智積院への主な入口になっている通路の傍に置かれたちょっと変わった狛犬をふたたびご紹介して終わりにします。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

「京都国立博物館だより」(2017年4・5・6月号

『海北友松』開館120周年記念特別展覧会 図録 毎日新聞社他

『昭和京都名所圖會 洛東-上』 竹村俊則著 駸々堂

『日本古建築細部語彙 社寺篇』 綜芸舎編集部編 綜芸舎

補遺

海北友松 :ウィキペディア

開館120周年記念特別展覧会 海北友松(かいほうゆうしょう) :「京都国立博物館」

桃山時代最後の巨匠 海北友松に迫る :「そうだ京都、行こう」

総本山智積院 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.