PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

それでは、 大山崎山荘の外観を中心に眺めて行きましょう 。

これは橡ノ木茶屋、大きなアラカシの木のところから山荘に近づいたときに目に止まる外観景色です。

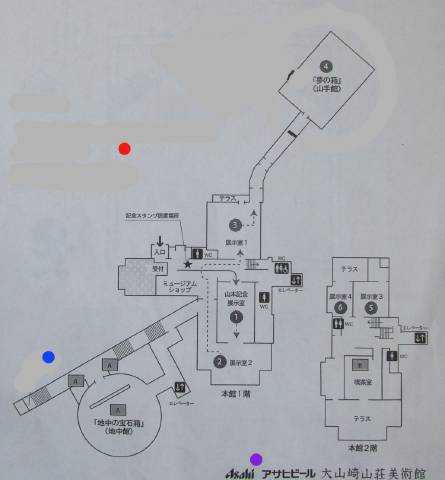

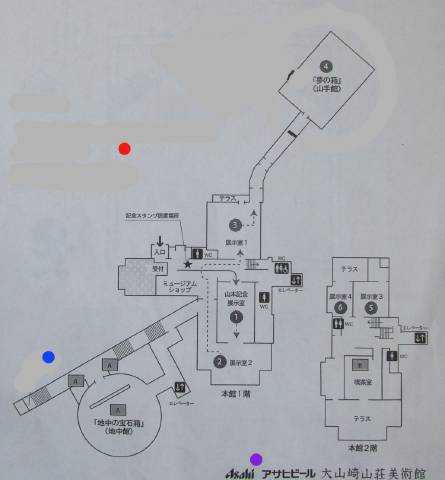

「みうらじゅんマイ遺品展」で入手した山荘内の展示室順路図を利用し、画像処理した図です。

追記した 青丸が橡ノ木茶屋の位置 です。建物の大凡の位置関係をご理解いただけると思います。

山荘の入口側に回って 西端から 眺めてみますと、

ここが入口

ここが入口

「みうらじゅんマイ遺品展」の飛び出し坊やが置かれています。

煙突の背後に見える 3連の白い窓のところが「展示室4」、その左がテラス です。

この煙突、本館2階のテラスから眺めると、こんな感じで屋根から突き出ています。

入口・受付のある建物

この建物の側面

がこれ。側面を正面から眺めた景色です。

この建物の側面

がこれ。側面を正面から眺めた景色です。

購入したガイドブック

購入したガイドブック

表紙がちょっと洒落ていて、渦巻き状の光るデザインの部分が被さる形になっています。

右に広げると、

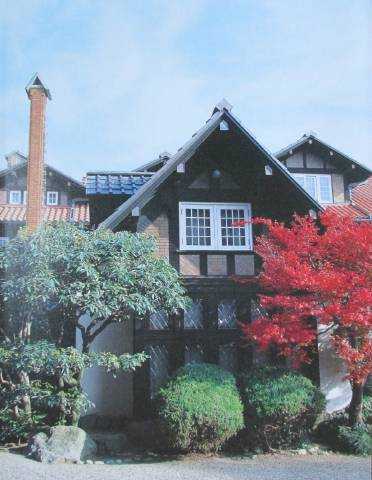

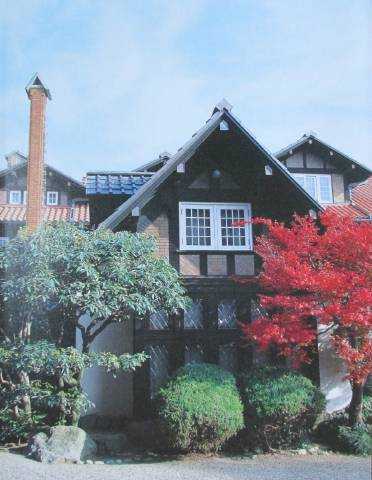

秋はこんな感じの景色に

秋はこんな感じの景色に

山荘周辺と庭は四季折々、変化して行きますので、違った時季に訪れる楽しみがありますね。

「大山崎山荘は、チューダー・ゴシック様式ならではの特徴がいくつか見られます。外壁は、木骨を見せるハーフティンバー方式をとりいれ、急勾配の屋根には数本の煙突が設けられリズムを生み出しています。また、建物全体の構成が非対称で、玄関は脇についています。」 (ガイドブックより転記)

山荘の入口で

目にとまりました。

山荘の入口で

目にとまりました。

玄関先の屋根の支柱の手前にこの頭部だけを彫刻した石柱が埋め込まれています。

微妙に表情が違うんですね。

さて、山荘内は撮影禁止です。

展示室を順路順に進み、本館2階の展示室4を見た後、テラスに出てみました。

展示室4からテラスに出られる扉

展示室4からテラスに出られる扉

外壁を見上げた景色

テラスの南側からの景色

テラスの南側からの景色

北東隅に 藤田重良右衛門作「輪積み焼締大壺」 が置かれています。 越前たいら焼 です。

テラスの北西隅に 案内板 が設置されています。テラスから白い塔のような建物が遠望できます。

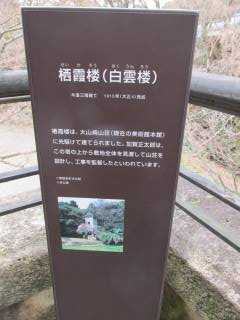

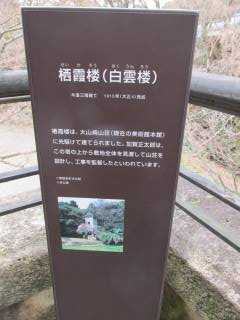

1953年(大正4)に完成した木造三階建ての建物。「 栖霞楼 (せいかろう) 」あるいは「 白雲楼 (はくうんろう) 」と称するそうです。 (赤丸のところ)

「栖霞楼は、大山崎山荘(現在の美術館本館)に先駆けて建てられました。加賀正太郎は、この塔の上から敷地全体を見渡して山荘を設計し、工事を監督したといわれています。」 (案内説明転記) 登録有形文化財になっていて、非公開です。

案内板の傍から北方向を見下ろすと、

案内板の傍から北方向を見下ろすと、

安藤忠雄設計による「夢の箱」(山手館) と名付けられた 展示室に行く通路と「夢の箱」 が見えます。 2012年にこの山手館が加わりました 。

この山荘を建設した加賀は、この山荘に蘭を栽培する温室を設けていて、その温室に行く通路がこの景色です。山荘が美術館に変身した後に、その通路の先に四角形を基調とする「夢の箱」が建てられました。

テラスから眺めた栖霞楼周辺の全景

テラスから北方向の眼下を眺めると、 池 が広がっています。 睡蓮池 だそうです。

丁度この時は、池の水が抜かれ、池ざらえのメンテナンスが行われていました。そのお陰で池の底面が見えています。

目を南の方向に転じると、池の対岸の樹木の先に家屋らしい姿が垣間見えます。

「 彩月庵 」と称する茶室でしょう。持仏堂としても使われていたと言います。

南側の直下に 門の屋根 が見えます。前回、最後にご紹介した門です。

ガイドブックにはこの門の内側の景色が載っています。門を入ると、そこにはすぐ池が広がっています。当時は池の敷石を渡って茶室に入ったとのこと。風情がありますね。

本館2階の展示室3・4から中央通路の空間を挟み、反対側の部屋は 喫茶室 に使われていて、その先に大きなテラスがあります。ここは喫茶室を利用しないと入れませんのでパスしました。

当日入手したリーフレットの説明では、 こちらのテラス は木津川、宇治川、桂川の三川や、石清水八幡宮のある男山を一望できる位置に設けられていることになります。

快晴の暖かい頃に、このテラスから眺める大山崎は絶景でしょうね。

さて、本館の1階に戻ります。本館の中央部には、「 山本記念展示室 」があります。

山本とはアサヒビールの初代社長山本為三郎(1893-1966)氏のことです。元の山荘所有者加賀正太郎氏との関係は既にふれました。

山本為三郎は、民藝運動のよき理解者で、柳宗悦、河井寛次郎、バーナード・リーチらの活動を支援したそうです。そして陶磁器、漆器、染織などをコレクションされたと言います。この部屋は通常、 山本為三郎コレクションを展示する部屋 として使われているようです。

入口側から見るとこの記念展示室の右側に通路があり、この通路は展示室2に至ります。展示室2の上層が上記の行かなかったテラスという位置関係になります。

通路の途中に、 「地中の宝石箱」(地中館)へのガラス張りの通路 に向かう扉があります。

また、この通路の端に通路の外側に出入りする扉が設けてあります。これは地中館にエレベータを使って降りられるように、バリアーフリーが組み込まれているためです。

エレベータへの通路 を歩み、 ウィング(通路)部分と本館の外観 を撮った景色です。

山荘入口の建物の背面とウィング(通路) 。こちらからは見えませんが、ガイドブックによれば、 建物とウィングの間の空間に小さな睡蓮の咲く池 が設けてあるようです。

この池からの流れは、やがて滝となり、斜面下の庭園にある大きな池に流れ込むようになっているそうです。

次回、訪れる機会には、この見落とした箇所を眺めてみたいと思っています。

このウィングは地中館へ降るための階段がある通路ですので、1階と地下1階の2階分の高さの吹抜けになっています。

これはウィキペディアの「大山崎山荘」から引用しました。地中館への通路の中で撮られた景色です。

外から見るのとイメージが変わることでしょう。

樹木の先に、本館の端部分が見えます。

エレベータの側からの眺め

ウィング(通路)は南方向へ 延びています。

エレベータ

エレベータ

エレベータの傍から見た 円柱形の「地中の宝石箱」(地中館)の上部 です。

傾斜地に半ば埋め込み周囲の景観を壊さないように配慮されているようです。

こちらも 安藤忠雄氏の設計 です。

エレベータの傍に置かれた彫刻。「鳥彫刻 南アフリカ」と表示されています。

エレベータへの外側通路の扉の近くの彫刻は、 流政之作「サムライの涙」 です。

これで大山崎山荘美術館の外観を中心にしたご紹介を終わります。

美術館を出た後、庭を探訪・散策してみました。

つづく

参照資料

* 当日入手したリーフレットと館内順路案内図

*『アサヒビール大山崎山荘美術館 ガイドブック』アサヒビール大山崎山荘美術館

補遺

アサヒビール大山崎山荘美術館 ホームページ

山本爲三郎コレクション

STRUCTURES 建築

民藝とは何か 民藝運動について :「日本民藝協会」

柳宗悦 :ウィキペディア

河井寛次郎 :ウィキペディア

河井寛次郎記念館 ホームページ

バーナード・リーチ :ウィキペディア

安藤忠雄 :ウィキペディア

建築家・安藤忠雄のページ+作品リンク集 :「Het architecture」

安藤忠雄建築研究所 Tadao Ando ホームページ

流政之 :ウィキペディア

アサヒビール大山崎山荘美術館 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪&観照 京都府・大山崎町 アサヒビール大山崎山荘美術館 -1 へ

スポット探訪&観照 京都府・大山崎町 アサヒビール大山崎山荘美術館 -3 へ

観照 みうらじゅんマイ遺品展 at アサヒビール大山崎山荘美術館,京都府 へ

それでは、 大山崎山荘の外観を中心に眺めて行きましょう 。

これは橡ノ木茶屋、大きなアラカシの木のところから山荘に近づいたときに目に止まる外観景色です。

「みうらじゅんマイ遺品展」で入手した山荘内の展示室順路図を利用し、画像処理した図です。

追記した 青丸が橡ノ木茶屋の位置 です。建物の大凡の位置関係をご理解いただけると思います。

山荘の入口側に回って 西端から 眺めてみますと、

ここが入口

ここが入口

「みうらじゅんマイ遺品展」の飛び出し坊やが置かれています。

煙突の背後に見える 3連の白い窓のところが「展示室4」、その左がテラス です。

この煙突、本館2階のテラスから眺めると、こんな感じで屋根から突き出ています。

入口・受付のある建物

この建物の側面

がこれ。側面を正面から眺めた景色です。

この建物の側面

がこれ。側面を正面から眺めた景色です。 購入したガイドブック

購入したガイドブック

表紙がちょっと洒落ていて、渦巻き状の光るデザインの部分が被さる形になっています。

右に広げると、

秋はこんな感じの景色に

秋はこんな感じの景色に

山荘周辺と庭は四季折々、変化して行きますので、違った時季に訪れる楽しみがありますね。

「大山崎山荘は、チューダー・ゴシック様式ならではの特徴がいくつか見られます。外壁は、木骨を見せるハーフティンバー方式をとりいれ、急勾配の屋根には数本の煙突が設けられリズムを生み出しています。また、建物全体の構成が非対称で、玄関は脇についています。」 (ガイドブックより転記)

山荘の入口で

目にとまりました。

山荘の入口で

目にとまりました。

玄関先の屋根の支柱の手前にこの頭部だけを彫刻した石柱が埋め込まれています。

微妙に表情が違うんですね。

さて、山荘内は撮影禁止です。

展示室を順路順に進み、本館2階の展示室4を見た後、テラスに出てみました。

展示室4からテラスに出られる扉

展示室4からテラスに出られる扉

外壁を見上げた景色

テラスの南側からの景色

テラスの南側からの景色

北東隅に 藤田重良右衛門作「輪積み焼締大壺」 が置かれています。 越前たいら焼 です。

テラスの北西隅に 案内板 が設置されています。テラスから白い塔のような建物が遠望できます。

1953年(大正4)に完成した木造三階建ての建物。「 栖霞楼 (せいかろう) 」あるいは「 白雲楼 (はくうんろう) 」と称するそうです。 (赤丸のところ)

「栖霞楼は、大山崎山荘(現在の美術館本館)に先駆けて建てられました。加賀正太郎は、この塔の上から敷地全体を見渡して山荘を設計し、工事を監督したといわれています。」 (案内説明転記) 登録有形文化財になっていて、非公開です。

案内板の傍から北方向を見下ろすと、

案内板の傍から北方向を見下ろすと、安藤忠雄設計による「夢の箱」(山手館) と名付けられた 展示室に行く通路と「夢の箱」 が見えます。 2012年にこの山手館が加わりました 。

この山荘を建設した加賀は、この山荘に蘭を栽培する温室を設けていて、その温室に行く通路がこの景色です。山荘が美術館に変身した後に、その通路の先に四角形を基調とする「夢の箱」が建てられました。

テラスから眺めた栖霞楼周辺の全景

テラスから北方向の眼下を眺めると、 池 が広がっています。 睡蓮池 だそうです。

丁度この時は、池の水が抜かれ、池ざらえのメンテナンスが行われていました。そのお陰で池の底面が見えています。

目を南の方向に転じると、池の対岸の樹木の先に家屋らしい姿が垣間見えます。

「 彩月庵 」と称する茶室でしょう。持仏堂としても使われていたと言います。

南側の直下に 門の屋根 が見えます。前回、最後にご紹介した門です。

ガイドブックにはこの門の内側の景色が載っています。門を入ると、そこにはすぐ池が広がっています。当時は池の敷石を渡って茶室に入ったとのこと。風情がありますね。

本館2階の展示室3・4から中央通路の空間を挟み、反対側の部屋は 喫茶室 に使われていて、その先に大きなテラスがあります。ここは喫茶室を利用しないと入れませんのでパスしました。

当日入手したリーフレットの説明では、 こちらのテラス は木津川、宇治川、桂川の三川や、石清水八幡宮のある男山を一望できる位置に設けられていることになります。

快晴の暖かい頃に、このテラスから眺める大山崎は絶景でしょうね。

さて、本館の1階に戻ります。本館の中央部には、「 山本記念展示室 」があります。

山本とはアサヒビールの初代社長山本為三郎(1893-1966)氏のことです。元の山荘所有者加賀正太郎氏との関係は既にふれました。

山本為三郎は、民藝運動のよき理解者で、柳宗悦、河井寛次郎、バーナード・リーチらの活動を支援したそうです。そして陶磁器、漆器、染織などをコレクションされたと言います。この部屋は通常、 山本為三郎コレクションを展示する部屋 として使われているようです。

入口側から見るとこの記念展示室の右側に通路があり、この通路は展示室2に至ります。展示室2の上層が上記の行かなかったテラスという位置関係になります。

通路の途中に、 「地中の宝石箱」(地中館)へのガラス張りの通路 に向かう扉があります。

また、この通路の端に通路の外側に出入りする扉が設けてあります。これは地中館にエレベータを使って降りられるように、バリアーフリーが組み込まれているためです。

エレベータへの通路 を歩み、 ウィング(通路)部分と本館の外観 を撮った景色です。

山荘入口の建物の背面とウィング(通路) 。こちらからは見えませんが、ガイドブックによれば、 建物とウィングの間の空間に小さな睡蓮の咲く池 が設けてあるようです。

この池からの流れは、やがて滝となり、斜面下の庭園にある大きな池に流れ込むようになっているそうです。

次回、訪れる機会には、この見落とした箇所を眺めてみたいと思っています。

このウィングは地中館へ降るための階段がある通路ですので、1階と地下1階の2階分の高さの吹抜けになっています。

これはウィキペディアの「大山崎山荘」から引用しました。地中館への通路の中で撮られた景色です。

外から見るのとイメージが変わることでしょう。

樹木の先に、本館の端部分が見えます。

エレベータの側からの眺め

ウィング(通路)は南方向へ 延びています。

エレベータ

エレベータ

エレベータの傍から見た 円柱形の「地中の宝石箱」(地中館)の上部 です。

傾斜地に半ば埋め込み周囲の景観を壊さないように配慮されているようです。

こちらも 安藤忠雄氏の設計 です。

エレベータの傍に置かれた彫刻。「鳥彫刻 南アフリカ」と表示されています。

エレベータへの外側通路の扉の近くの彫刻は、 流政之作「サムライの涙」 です。

これで大山崎山荘美術館の外観を中心にしたご紹介を終わります。

美術館を出た後、庭を探訪・散策してみました。

つづく

参照資料

* 当日入手したリーフレットと館内順路案内図

*『アサヒビール大山崎山荘美術館 ガイドブック』アサヒビール大山崎山荘美術館

補遺

アサヒビール大山崎山荘美術館 ホームページ

山本爲三郎コレクション

STRUCTURES 建築

民藝とは何か 民藝運動について :「日本民藝協会」

柳宗悦 :ウィキペディア

河井寛次郎 :ウィキペディア

河井寛次郎記念館 ホームページ

バーナード・リーチ :ウィキペディア

安藤忠雄 :ウィキペディア

建築家・安藤忠雄のページ+作品リンク集 :「Het architecture」

安藤忠雄建築研究所 Tadao Ando ホームページ

流政之 :ウィキペディア

アサヒビール大山崎山荘美術館 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪&観照 京都府・大山崎町 アサヒビール大山崎山荘美術館 -1 へ

スポット探訪&観照 京都府・大山崎町 アサヒビール大山崎山荘美術館 -3 へ

観照 みうらじゅんマイ遺品展 at アサヒビール大山崎山荘美術館,京都府 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.