PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

依水園の正門前の道を北に 進みます。しばらく歩むと、左(西)側に、「 入江泰吉旧居 」があります。公開されているようですが、次の機会に訪れることにして前を通りすぎます。

道路の彼方に 、石段が見えてきます。東大寺境内、 戒壇院に至る石段道 です。

丘陵地に上るのを避け、少し手前で左折して、 横道を辿り国道369号線に出て北上 します。

この道がかつての 奈良街道 に相当します。

焼門前交差点を通り過ぎると、次は、

東側歩道より少し奥まったところに東大寺の「 転害 (てがい) 門 」が見えます。

転害門前交差点 はT字路で、西方向への道路は県道104号線です。

転害門の北西側は国道の両側が「 手貝町 」という地名。「転害門」は以前にご紹介しています。

更に進むと、歩道に面して朱塗りの目板塀と鳥居が目に止まります。

鳥居には「 弁財天 」の額が掲げてあります。

更に道沿いに進むと、国道369号線の 今在家交差点

ここで、右(北東)方向に進む国道から外れ、 北方向への道(奈良街道)を北上 します。

すると、もう一つ、分岐点が現れます。

角地に南に正面をむけたこの レンガ造の建物

正面の上部に、「 奈良市水道計量器室 」と日本式に右から左に刻字されています。

鉄製門扉には「 土木学会選奨土木遺産 2017 」の金属銘板が取り付けてあります。

奈良県水道関連施設群の一つとしてこの建物が土木遺産に推奨されているのです。

右側の鉄柵にこの 案内板 が設置されています。

この分岐点の右が奈良街道で、少し先で、 更に道が分岐 します。

左の北方向に進む道路がかつての奈良街道 です。

北東方向にすすむ右の道は、後で地図を確認しますと国道369号線に合流する道でした。

北東方向に分岐する道路の南側にあるのが、「 史跡 北山十八間戸 」です。

「 西大寺の僧忍性 (にんしょう) とされ、当初は北方にある般若寺の東北にあったが、1567年(永禄10)の三好・松永の乱で焼失したものを 寛文年間(1661~73年)に現在地に移し、1693年(元禄6)に修築された 」そうです。

細長く約38mの長さがある棟割り長屋 で、1室2畳ほどの広さで 18室に区切られ ていて、東端に仏間が設けてあるとか。切り妻造りの本瓦葺き。十八間戸の意味がこれで理解できます。

ハンセン病などの重病者を保護・救済した福祉施設として設けられ、衣食住が提供されました 。収容者の数は、延べ1万8000人といわれるそうです。 (資料1)

中・近世における社会事業史を考察するうえで重要な建物施設 として、1921年(大正10)に国の史跡に指定されています。所在地:奈良市川上町

この分岐点で、北方向に奈良街道の道を進みます。緩やかな坂道を上ることになります。

逆にみれば、 京街道 とも呼ばれたようです。

奈良坂 と称される道です。この辺りの道は 般若寺坂 とも称されたようです。

しばらく進むと、「 般若寺楼門 」が見えてきました。

楼門は埒で囲まれています。 拝観のための入口は寺地の反対側(東)に回り込む必要がある 旨、掲示が出ています。その指示通りに迂回することに。

後で地図を確認しますと、般若寺の東側を通る県道754号線に回り込み、般若寺境内の南側に設けられた駐車場を通り抜けると、寺の南側中央部に拝観受付の入口がありました。

境内に入ると、まず 巨大な「十三重石宝塔」 が目にとまります。

その周囲には夏コスモスと紫陽花が咲き誇っています 。花のコラボレーションはいいですね。

十三重石宝塔については、別稿にてとりあげたいと思います。

本堂に向かう手前に立つ 石灯籠 。鎌倉時代の作で、花崗岩製、総高3.14mです。

「古来 『般若寺型』あるいは『文殊型』と呼ばれる著名な石灯籠 。竿と笠部分は後補であるが、基台、中台、火袋、宝珠部は当初のもので、豊かな装飾性を持つ。火袋部には、鳳凰、獅子、牡丹唐草を浮彫りする。」 (傍に立つ案内板の説明文転記)

鳳凰

鳳凰  獅子

獅子

牡丹唐草

牡丹唐草 火袋の火口

火袋の火口

写真を撮った時は全く気づかなかったのですが、写真をよく見ると、なぜか ビー玉様のものが入れられた透明の立方体ケースが火袋の内部に 置かれています。何でしょうね。不可思議・・・・・。

般若寺型石灯籠の最古の作は東京椿山荘に現存するそうです。 (資料2)

寂静や古都の月冴ゆ般若寺 水嶺 (資料2)

本堂基壇への石段の手前に、

水かけ地蔵尊

水かけ地蔵尊

砂岩製の地蔵尊が安置されています。

「十数年前、東の山中から発見された。銘によると奈良町の北嚢町住人の綿屋某が宝暦4年(1754)先祖供養のために造立した。」 (傍に立つ案内板の説明文転記)

水かけ地蔵尊の北隣に置かれた「 手水石船 」(花崗岩製)

「寬文7年(1667)に再興された現本堂(文珠堂)に寄進された。

(刻銘) 奉寄進般若寺 文珠堂御寶前

延寶 年八月吉日敬白(1673~1680)」 (傍に立つ案内板の説明文転記)

手水石船には、紫陽花が一杯に浮かべてあります。

石段の両端に並べ置かれた透明のボール型器に活けられた 紫陽花 が目を惹きつけます。

器にぴったり収まっているのがおもしろい演出効果を発揮しています。

南面する本堂(文殊堂)

現在の本堂は、江戸時代、 寬文7年(1667)に再建された もの。入母屋造本瓦葺の屋根です。

外陣は吹き放しとする古様の形式を残しています。

向拝の柱には、 「関西花の寺 第十七番 般若寺」の木札 が掲げてあります。

コスモス寺として有名 です。入手資料には「 日本最古のコスモス名所 」と記されています。

御詠歌 み仏のめぐみもふかき般若台ももの願いをかなえたまわむ

縁起によれば、「飛鳥時代に高句麗の慧潅法師によって開かれた。都が奈良に遷って天平7年(735年)、聖武天皇が平城京の鬼門を守るため『大般若経』を基壇に納め卒塔婆を建てられたのが、寺名の起こりとされる。」 (資料1) とのこと。

尚、慧潅 (けいかん) 法師の創建は舒明元年(629)という伝えに対して、白雉5年(654)蘇我日向臣の創建という説もあるそうです。 (資料3)

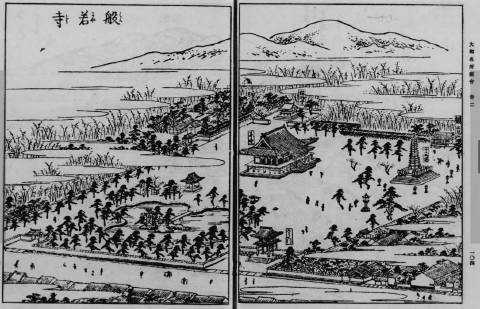

江戸時代に出版された 『大和名所図会』 には、

この挿絵が載っています。そして、

「般若寺町東側にあり。聖武帝の御建立にして、勅書の大般若経を地底に納め、基上に十三重の塔を立て給ひしにより般若寺と称す」と説明しています。その続きに、境内に存在するものとして、「十三重石塔婆」という語句が記されています。 (資料4)

石造の卒塔婆を広義では石塔と称します。

般若寺は真言律宗の法灯を継承維持するお寺 です。

本尊は「八字文殊菩薩騎獅像」 で鎌倉時代の作。般若寺のホームページをご覧ください。

「本像は元享4年(1324年)、後醍醐天皇の御願成就のため、文観上人が発願し大仏師康俊・康成、施主藤原(伊賀)兼光らとともに造顕した」 (資料2) そうです。

本堂には、江戸時代の作が多いですが、 四天王像、不動明王坐像、賓頭盧尊者、弘法大師像 など数多くの仏像も安置されています。 平成に模刻された叡尊上人坐像 も安置されています。

本堂正面の蟇股

本堂正面の蟇股 降棟の鬼瓦

降棟の鬼瓦

稚児棟の鬼瓦

般若寺もまたその創建後、栄枯盛衰を経ています。 (資料2,5)

平安時代の頃 学問寺として千人の学僧を集めていた。

1180(治承4)年 平重衡による南都焼き打ちの折、伽藍が灰燼に帰す。

鎌倉時代 西大寺の叡尊により七堂伽藍の再建。寺観は旧に復す。

室町時代,1467年 土一揆のために文殊院などを焼失 (1467年は応仁の乱の初年)

戦国時代,1490年 兵火により、経蔵と楼門を残し、金堂他は焼失。

江戸時代,1667年 本堂(文殊堂)を勧進により再建。

明治初期 拝仏棄釈の影響を受ける。

現在は 「花の寺」 として知られています。春は山吹、夏は夏コスモスと紫陽花、秋はコスモス、冬は水仙と、境内には四季折々に花が満ちているようです。

本堂の南東方向の境内の通路は、両側に透明ボール器に活けられた紫陽花が列をなし、来訪者を誘っています。 本堂側から通路を歩んで、振り返って撮った景色 です。

人を入れずに撮るには、来訪者が一時的途切れるのをしばし待つ必要がありました。

通路の先の建物の前には、奉納された「 慈母観音像 」が祀ってあります。

その上部には、 紫陽花をあしらった風鈴 が吊ってあります。

境内地の咲く紫陽花だけでなく、紫陽花を優雅に印象づける工夫が各所に見られて楽しめました。

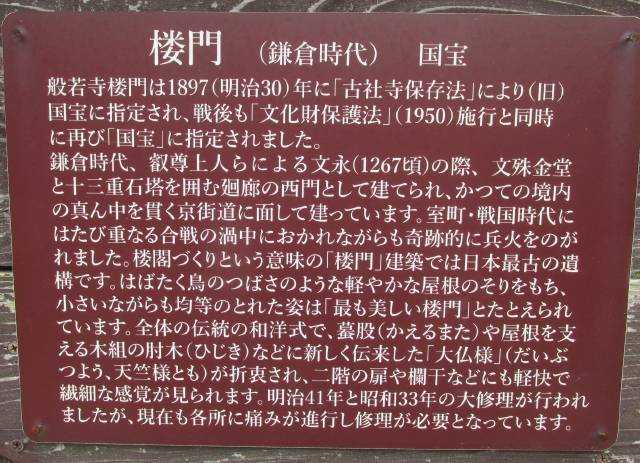

境内を巡る前に、 国宝の楼門を境内内部から眺めて おきましょう。

境内には、この 案内板 が設置してあります。

境内から撮った 楼門の組物(斗栱)

楼門に近いところに、この 寺号標 「 南朝御聖蹟 般若寺 」が建てられています。

つづく

参照資料

1) 北山十八間戸 :「コトバンク」

2) 当日拝観受付でいただいたリーフレット「般若寺」

3)『図説 仏像巡礼事典 新訂版』 久野健[編] 山川出版社 p140

4) 大日本名所図会. 第1輯 第3編 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

5)『奈良県の歴史散歩(上)』 奈良県歴史学会 山川出版社 p11

補遺

北山十八間戸 :「古寺巡訪」

法性山 般若寺 ~コスモス寺~ ホームページ

寺宝 仏像 境内

興正菩薩叡尊上人 :「西大寺」

叡尊 YouTube

叡尊 :「コトバンク」

叡尊 :ウィキペディア

真言律宗 :「西大寺」

入江泰吉 :ウィキペディア

入江泰吉記念奈良市写真美術館 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照&探訪 奈良散策 -1 吉城園 ふたたび へ

観照&探訪 奈良散策 -2 依水園(1) 寧楽美術館・清秀庵・挺秀軒ほか へ

観照&探訪 奈良散策 -3 依水園(2) 氷心亭、後園(柳生堂・水車小屋ほか)へ

観照&探訪 奈良散策 -4 依水園(3) 寄付、挺秀軒、前園、三秀亭 へ

観照&探訪 奈良散策 -6 般若寺(2) 笠塔婆・一切経蔵・十三重石宝塔・石仏 へ

観照&探訪 奈良散策 -7 般若寺(3) 西国三十三所観音石仏 へ

観照&探訪 奈良散策 -8 般若寺(4) 3供養塔、鐘楼、平和の塔、石造物群 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 東大寺境内散策 -2 戒壇院の北門・中御門跡・転害門・大仏池

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.