PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

祇園祭後祭の山鉾建ての位置図 から始めます。

この部分図は今年の案内PRチラシからの部分引用です。

四条通新町から新町通を南に入った「大船鉾」を山鉾巡りの起点にしました。

四条通を北に横断し、 新町通を上ります 。

錦小路通を越えて北に進むと 「南観音山」

です。

錦小路通を越えて北に進むと 「南観音山」

です。これは一見、鉾に似ていますが 曳山 です。「 百足屋 (むかでや) 町

近づきますと、懸装品には透明のカバーシートを被せてありました。残念!

波打つシートでは絵になりませんので、肉眼でざっと眺めるだけに留めました。

「下り観音山」 とも称されます。江戸時代は北観音山と隔年交代で巡行していたそうですが、明治以来は両山が毎年巡行することになったそうです。 (駒札より)

新町通の北から眺めた南観音山 です。 屋根の上には真松 が立ててあります。

前祭のご紹介の折に説明していますが、真松が立つことから鉾ではなくて山だと判別できます。

新町通の両側が百足屋町です。

新町通の両側が百足屋町です。東側のこの白い壁面前に 駒札 が立っています。

「茶屋四郎次郎・同新四郎屋敷跡」

次の新町通蛸薬師の四つ辻を渡ってそのまま進めば北観音山ですが、先に 蛸薬師通を東に入って 、室町通を横切ってその先に歩みます。

「橋弁慶山」 が見えます。そこも道の両側が 「橋弁慶町」 です。

通りの北側 、ビルの間に 町家の会所 があり、 二階に御神体(人形) が道路から眺められるように安置されています。

牛若丸と弁慶 が横並びに正面を向いています。見物客にとっては見やすい形です。

牛若丸

牛若丸

牛若丸は眉毛を剃り落として、額に八の字型に大きく眉毛を描いた姿にしてあります。

天文6年(1537)仏師康運の銘 があるそうです。 (駒札より)

弁慶

弁慶

こちらには 永禄6年(1563)平安大仏師康運の銘 があるそうです。

階下 には、町家の正面の格子がすべて取り外されて、1階の座敷全体に、 この山を飾る立派な擬宝珠付欄干の五条橋と懸装品等 が展示され ています。

謡曲「橋弁慶」より取材し、弁慶と牛若丸が五条の橋で戦う場面 を表現します。

「弁慶は鎧姿に大長刀を斜めにかまえ、牛若丸は橋の欄干の擬宝珠の上に足駄で立ち片足を曲げ右手に太刀を持っている」 (駒札より転記) という姿です。 この牛若丸の人形は、足駄金具一本で支えられるという姿 になります。その 足駄金具には美濃国住人右近信国の銘 があるそうです。

この 五条橋は黒漆塗りの反橋 です。橋板も欄干も磨かれて輝き、錺金具が豪華です。

橋の両側に は、同様に黒漆塗りで錺金具で全体を華麗にした 欄縁 が置かれています。

奥の壁面には、この山の巡行時に見られる 弁慶・牛若丸の戦いの場面を描いた 日本てぬぐい が展示されています。この手拭いは橋弁慶山グッズの一つになっています。

欄縁の向こうに、上半分しか見えませんが、 昭和58年に新調された富岡鉄斎の作 (ちんせき) 霊鳥図」の前懸 が展示してあります。 (資料1)

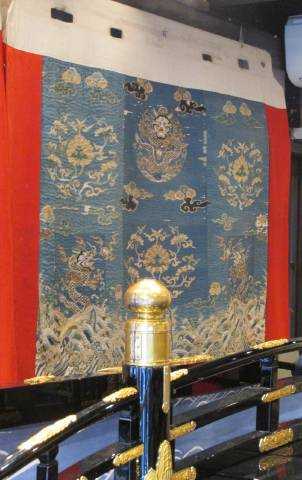

左側の壁面には、 旧前懸 で、 中国明頃の雲龍波濤文様の綴錦 が掛けてあります。

こちらも 旧後懸 で、江戸末期の 雲龍図刺繍 だそうです。 (資料1)

新町通室町の四つ辻まで戻り、 室町通を北に 入ります。

鯉山

鯉山

山建てと駒形提灯他の飾り付けは完了していました。ここも通りの両側が 「鯉山町」 です。

会所のある町家の通路入口 には 表示板と屋根付きで提灯 が設置されています。

会所の通路には、この ポスター「時を超えて・祇園祭 2022」 が壁板に貼付してありました。

桝形模様は、山鉾の配置と山鉾の紋が記されています。白い桝形が前祭の山鉾、 赤い枡形が後祭の山鉾 です。駒形提灯に描かれた紋や、法被の紋がここに描かれているものと一致します。後祭で言えば、 赤い桝形の「四」は四条町にある大船鉾 の紋を意味します。同様に 南観音山は百足屋町にあり、「百」 という漢字、 橋弁慶山は「橋」 の漢字、 鯉山は「鯉」 の漢字がそれぞれ独特の書体で記されて居ます。提灯とこのポスターの文字を対比してみてください。

鯉山は会所の座敷より手前に 懸装品等の収蔵庫 が 通路の北側に 設けてあります。

通路の南側には細長い庭 があり、石灯籠の基礎のところに、 鬼板の瓦 が置かれています。たぶん会所の屋根に使われていたものでしょう。

通路の突き当たりには、 小社 があり、細長い庭の東端近くには 織部灯籠と手水鉢 がありま。

この小社に祀られているのが何かは判断できる手がかりがなくて不詳です。、

ここで通路をUターンし 、通路の北側の座敷の展示品を眺めながら、入口へ戻ります。

通路の北側は続き部屋の座敷が開放され一つの空間となり、その東端部には、 「八坂神社」の扁額を掲げた鳥居と社 が設けてあります。東の壁面に沿って、山の四隅を飾る 房飾りと隅飾りの錺金具 が展示してあります。

「見送」 と滝を登る 巨大な鯉の木彫像 。鯉山のハイライトの一つがこの巨大鯉です。

江戸時代の名工 「左甚五郎」の作 と伝承されている作品です。

胴懸

胴懸

「胴懸」の上部に、「水引」 が展示されています。

前懸

前懸

「前懸」の上には、「登龍門」の横長の額 が掛けてあります。

胴懸

胴懸

鯉山を飾る懸装品となった タペストリーは、西暦1600年頃ブリュッセルで製作されたもの で、約200年前に購入されたそうです。 それが山組の大きさに合わせて9枚に切り分けられ、見送・前懸・胴懸・水引に仕立てられました。

ベルギー王立美術歴史博物館の調査により、制作者が判明するとともに、 ギリシャの詩人ホメロスの長編叙事詩「イーリアス」(トロイ戦争の物語)の場面 を描いたものとわかったそうです。5枚連作のうちの1枚だと言います。

このタペストリーは見送を始めにして、平成元年(1989)から平成22年(2010)の期間に 順次復元新調され 、今は復元新調品が巡行の山を飾っているそうです。(オリジナルは京都国立博物館にて保管) (資料2)

会所の展示を見たあとは、鯉山町の町家の一軒で 「屏風祭」の一端を 、通りに面し開放された窓越しに拝見しました。

部屋の仕切りの襖などを撤去し、一つの広い空間にして、家伝来の屏風他が並べてあります。

座敷中央には 曳山の精巧なミニチュア

が飾ってあります。

座敷中央には 曳山の精巧なミニチュア

が飾ってあります。さて、ここで再び、新町通に戻り、北観音山を巡ります。

つづく

参考資料

* 山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

1) 橋弁慶山 ホームページ

2) 「海を渡り日本へやってきたタペストリー」鯉山保存会 当日会所で入手した資料

補遺

橋弁慶山 ホームページ

橋弁慶 演目事典 :「the 能.com」

能楽 橋弁慶 (はしべんけい) 観世元正 YouTube

鯉山町衆 ホームページ

タペストリー

登竜門/登龍門 :「語源由来辞典」

登龍門 :ウィキペディア

【祇園祭】南観音山・囃子方 ~巡行への山鉾町の思い~ 2021年アーカイブ YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -1 御旅所・冠者殿社・斎竹・大船鉾 へ

探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -3 北観音山・八幡山・屏風祭 へ

探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -4 鷹山 へ

探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -5 役行者山・黒主山・浄妙山・鈴鹿山 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 京都・祇園祭・後祭 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・北観音山・鯉山・八幡山・黒主山

2回のシリーズでご紹介

観照 京都・祇園祭・後祭 御旅所(還幸祭の前に)

観照 祇園祭 Y2018 後祭 -1 四条御旅所の神輿、鉾建ての位置決め

7回のシリーズでご紹介

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所

還幸祭を含めて、12回のシリーズでご紹介

観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社

6回のシリーズでご紹介

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山

11回のシリーズでご紹介

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.