PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(239)

カテゴリ: 中城村

「当間集落」は沖縄本島中南部の西海岸に広がる「中城村/なかぐすくそん」の中央部にあります。「当間集落」の南北に通る国道331号線の西側に集落発祥の丘陵があり、国道の東側に広がった「屋取集落」の平地は中城湾まで続いています。「中城村役場」「中城観光協会」「吉の浦公園/ごさまる陸上競技場」など中城村の主要施設は「当間」に属しています。この集落は「久保原/グローバル・平原/ヒラバル・犬川原/イヌガーバル・佐久川原/サクガーバル・前原/メーバル・比嘉田原/ヒジャタバル・浜原/ハマバル」の7つの小字から成り立っており、琉球王国時代の「当間村」には現在の「北上原」の一部の「榕原/ガジバル・若南原/ワカナンバル」を含めた広い面積がありました。

(山田ヌ殿/向かって右側)

(山田ヌ殿/向かって左側)

(山田ヌ殿/移設された拝所)

「当間集落」の北西側に「山田ヌ殿/ヤマダヌトゥン」があります。屋号「山田」の北側に位置しており「山田門中」は集落の創始家とされ、ムラで行われる祭祀の中心的な役割を担ってきました。年中行事であるチナヒチ(綱引き)の際、先祖供養の為に列になり練り歩き「山田ヌ殿」に向います。集落の北側(イーグミ/上組)と南側(シチャグミ/下組)がお互いの隊列や踊りを乱す「ガーエー」と呼ばれる勝負をした後、めでたい先例である「カリー/嘉例」をつけて祈願しました。戦前は旧暦7月16日に行われる「ワラバーヂナ/子供綱引き」と翌日17日の「ニーセージナ/青年綱引き」があり、さらに7年毎(マール)に「ウフヂナ/大綱引き」が行われ「マールヂナ」とも呼ばれています。綱引きは集落の安泰と豊作を祈願する大切な行事で、どんな悪天候でも必ず行われたと伝わります。「山田ヌ殿」に向かって左側に隣接する祠は、かつて西側の畑の中にあったものが移設されたと言われています。

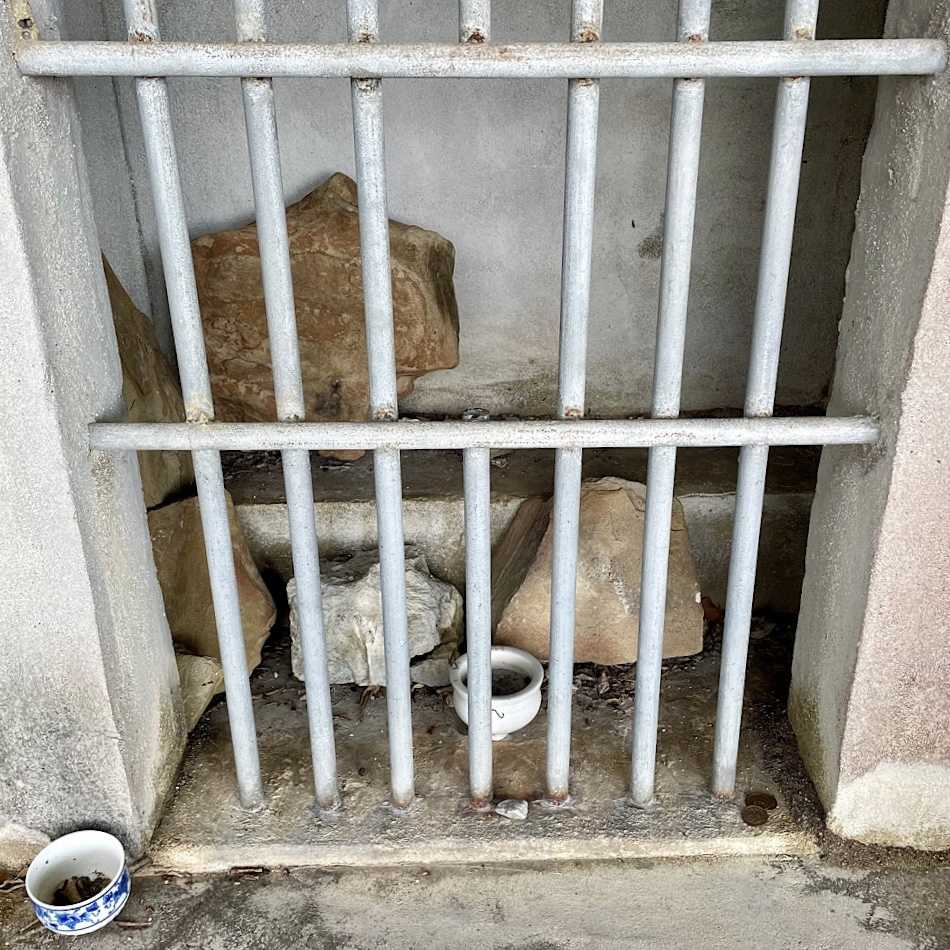

(山田ヌ井戸/ヤマダヌカー)

(山田ヌ井戸の湧き水)

「山田ヌ殿」の北側に「山田ヌ井戸/ヤマダヌカー」があり「カブイ」と呼ばれる石積みの屋根が施されています。この井戸は現在も水が湧き出ており、旧暦1月2日に行われる「ハチウビー/御初水」は水に感謝する日とされ「山田ヌ井戸」は拝されています。この井戸がある屋号「山田」の家は「根人/ニーチュ/ニーンチュ」と呼ばれる集落創始の家系「根屋/ニーヤー」の当主で、かつては「当間集落」の祭祀を管轄した「屋宜ノロ」と共に祭事を司りノロの補佐役として重要な役割を担っていました。因みに「屋宜ノロ」は「当間・奥間・安里・屋宜」の4つのシマを管轄していました。「山田門中」は綱引きの際に使われる灯籠や旗頭などの保管場所となっていました。「イーグミ/北組」の旗頭には「和気」「協力一致」と記され「シチャグミ/南組」の旗頭は「清風」「南北豊年」となっています。

(かつて松の木があった休憩場所)

(ヒージャーのクムイ/溜池)

(仲前ン田小のサーターヤー跡)

「山田ヌ殿」の北側に「ヒージャーガー」と呼ばれる井戸跡があり、かつては正月に汲まれる若水として利用されていました。水源の北側丘陵の土砂崩れが起こる以前は水量が豊富で2mほどの水深があり子供達が水浴びをしたと伝わります。戦後に「ヒージャーガー」の水を利用する為に「山田ヌ殿」の敷地にタンクが設置され、集落の3箇所にパイプを通し簡易水道として利用されていました。現在この井戸跡の近くに鉄塔が建てられていますが、昔は大きな松の木があり地元の人達が休憩する場所として利用されていたそうです。「ヒージャーガー」の西側に「ヒージャー」のクムイ(溜池)があり、こちらも戦前は若水を汲んでいたと言われています。このクムイに隣接して屋号「仲前ン田小」が所有していた「サーターヤー/製糖小屋」があり、戦後は牛舎として利用されていました。

(仲門前ヌ殿/メーヌトゥン)

(仲門前ヌ殿/メーヌトゥンに向かって右側)

(仲門前ヌ殿/メーヌトゥンに向かって左側)

(仲門ヌ前/ナカジョーヌメー)

「当間集落」の中央部に「仲門前ヌ殿/ナカジョーメーヌトゥン」があり、旧暦2月1日の悪疫祓いの行事である「ニングヮチャー」の際に拝されています。地元住民からは「ニングヮチャーヌトゥン」または、屋号「仲門/ナカジョー」の向かいに位置しているため「前ヌ殿/メーヌトゥン」と呼ばれていました。「仲門前ヌ殿」の敷地と隣接した道を含めた一帯は「仲門ヌ前/ナカジョーヌメー」と称され「ニングヮチャー」の行事では牛を潰し牛汁を炊き「仲門前ヌ殿」に供えました。また「仲門ヌ前」には集落の住民が集まり皆でそれを食しました。更に潰した牛の生血を「ギキチャー」と言うミカン科の木である「月橘/ゲッキツ」の枝葉に付けて持ち帰り、屋敷の四隅に魔除けとして挿したと伝わります。また集落の四隅にも同様に生血を付けた月橘の枝葉が設置されたと言われています。

(仲門前ヌ殿のクムイ/溜池跡)

(ムラガー/ウブガー)

「仲門前ヌ殿」の西側に隣接した場所にはかつてクムイ(溜池)があり防火用の水を溜めていました。昔の集落は茅葺きの家がほとんどで、火事が度々起きていたと言われています。この溜池から道を挟んだ場所に屋号「西仲門/イリナカジョー」の屋敷があり、敷地内には集落の共同井戸である「ムラガー」があります。昔から水が豊富に湧き出る井戸で、集落で子供が産まれた時に使用する「産水」を汲んでいた事から「産井戸/ウブガー」とも呼ばれていました。また、この井戸の北側にある屋号「久手堅」の脇に小高い丘があり豊富な水が湧き出ていました。その下方にある屋号「伊佐」には溢れ出た湧き水が堰き止められ、水が溜まる井戸が設置されていました。現在は堰き止めた石積みの前にコンクリート製の枠が設置されています。

(ヌール道)

(屋号眞境名小の井戸)

(ノロの休憩場所)

「仲門前ヌ殿」の南西側に「ヌール道」と呼ばれる道があり「グングヮチウマチー/5月稲穂祭・ルクグヮチウマチー/6月稲大祭」の時に「当間集落」で祭祀を終えた「屋宜ノロ」が「安里集落」に向かう際に通った道と言われています。屋号「眞境名小」の屋敷手前に大きなガジュマルの木があり、ノロはその木陰で休憩を取った後に現在国道331号線を通り「安里集落」に向かったと伝わります。古老の話によるとウマチーの祭祀の際に「ウンサダイ」と呼ばれるノロのお供は「屋宜ノロ」を乗せる駕籠を用意して担いでいましたが、ノロはそれには乗らず祭祀の際に着用する白装束だけ駕籠に置いて皆と共に歩いたとの伝承があります。その為「 当間・奥間・安里・屋宜」の4つのシマを管轄した「屋宜ノロ」が全てのウマチー祭祀を終えるのは夜遅くだったと言われています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[中城村] カテゴリの最新記事

-

吉の浦に響む歌碑と旧県道に栄えたムラ@中… 2023.01.20

-

ノロー殿の拝所とコバウ森の御嶽@中城村「… 2023.01.14

-

ムラヒヌカンの祠とチナーヤマの喜納ノ嶽@… 2022.12.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.