PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

東勝寺から境川沿いの道を進み 七ツ木神社へ。

名前が「さば」ではないが、古来より「七ツ木郷鯖神社」と呼ばれていたが

明治になって「七ツ木神社」に改称したと。

立派な鳥居が参道階段に。

この七ッ木神社の鳥居は「両部型」という珍しいものであると。

両部鳥居(りょうぶとりい)は、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱(稚児鳥居)があり、

その笠木の上に屋根がある鳥居。名称にある両部とは密教の金胎両部(金剛・胎蔵)をいい、

神仏習合を示す名残。四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。

有名な厳島神社の鳥居は国内最大の両部鳥居。

庚申塔が鳥居に向かって右前方にあり、石塔は明治5壬申年(1873)4月の

造立であるが「庚申供羪」と供養の「養」の字は昔の旧字が使われていた。

「羪」の字の 旁(

笠を乗せた庚申供養塔も。文字が摩滅し造立年月不明だが、

下部三面にサル像があり古文書にも庚申供養塔と紹介されていると。

蠶(蚕)神社と刻まれた石碑。

蠶神社と刻んだ明治28年(1895)造立の石碑。明治から大正にかけてこの

七ツ木村でも養蚕が盛んであったため、蚕の恵に感謝するために造立されたと。

境内に向かって階段を上る。

前方には狛犬の姿が。

清瀧不動明王碑

聖水の湧き出ている処に祀られるものなので近隣の整理の際に移設されたものと。

境内脇の鬱蒼とした木々の中に古びた階段が。

小山上にある石碑 。

右から八海山神皇、御嶽山座皇大神、三笠山天皇とそれぞれ刻まれていた。

それぞれ三山の信仰碑か?

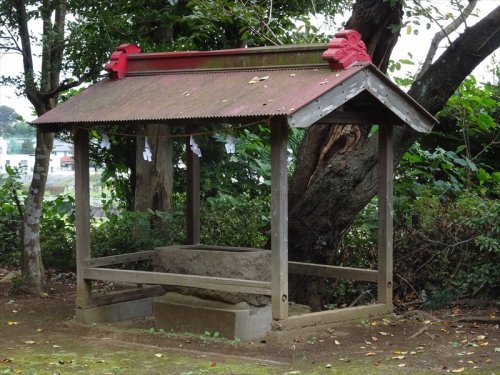

手水舎。

拝殿にはなぜかシャッターが下りている。賽銭箱は半地下式。

残念ながらシャッターには黒い落書きが全面に。

祭神は

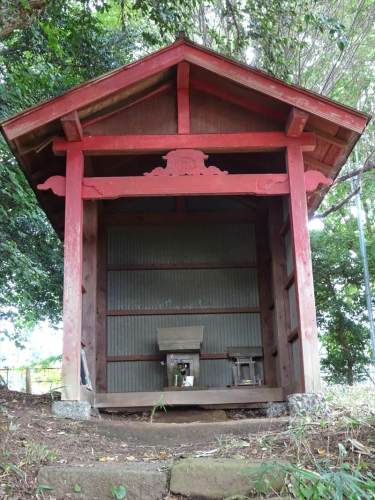

神楽殿。

境内社。

境内社の拝殿。

境内の斜面にある小さな塔は養蚕組合記念石廟。

1923 年に下高倉地区で養蚕を行っていた人たちが、養蚕や製糸業の隆盛を願い、

組合の10周年を記念して建てたもの。

屋根に彫られている菊?の御紋の下半分がちょっと気になるところ。

右手に高飯橋がある泉区の方へ繋がる道路との三叉路を過ぎて

すこし先左手にあった大日如来。

階段上の石祠群。

石祠をズームで。

可愛らしいこれも双代道祖神。

光背舟形碑 双体像(男女雛) 平成14年(2002)の復興版。

石仏も。

「明和七寅年」(1770)と刻まれていた。

こちらにも。

大日如来前の境川と並行する道をそのまま道なりに進むと県道22号線にぶつかる。

この県道22号線を挟み斜向かいに二十三夜塔が。

【二十三夜塔】とは

『18世紀の後半から昭和の初期にかけて、月を信仰の対象として精進・勤行し、

飲食を共にしながら月の出を待つ、月待ちの行事をしました。その際供養のしるし

として建てた石碑(月待塔)のひとつが、二十三夜塔です。

崇拝の対象として十三夜は虚空蔵菩薩、十五夜は大日如来、十七夜から二十二夜までは

観音様を本尊とし、二十三夜は勢至菩薩を本尊として祀りました。

勢至菩薩は、智慧の光をもっており、あらゆるものを照し、すべての苦しみを離れ、

衆生に限りない力を得させる菩薩といわれています。月は勢至菩薩の化身であると

信じられていたことから、二十三夜講が最も一般的で全国に広まりました。』

恵母地蔵(えもじぞう)。

説明板によると、

明和4~5年(1767~8)の飢饉では江戸からこの地に逃れてくる人も多かったのだと。

そんなある朝、百姓が赤ん坊の泣き声がするので裏道に出てみると母親の乳房を

まさぐりながら赤ん坊が泣きじゃくっていた。しかしながら母親はすでに

亡くなっており、哀れに思った村人は地蔵様を作り「恵母地蔵」として祀ったのだと。

地蔵様の足下の台座下には、鍵、洗濯ばさみも置かれていたが?

神奈中バス”上高倉”バス停から入った露地裏約30mのところの分かれ道に石塔が2体。

庚申塔(大山道標)は風化が進んでいたが如意輪観音像は好い状態。

首をかしげた、何とも愛らしい六臂の如意輪観音像。

如意輪観音像は延宝三年(1675)作と。

大山道標には正面に大山道、右面に戸つか道、左に用田・婦し沢と刻まれていたと。

更に国道467号線(藤沢町田線)沿いにある庚申堂まで足を伸ばす。

庚申堂の左側の道が大山道で、旅人は堂の正面の道をたどって大山を目指したと。

ここ長後は大山参りの人で賑わったと。

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07