PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

用田の女坂一般廃棄処分場の近くに、特徴のある屋根の本堂が。

中央が突き出ている本堂の屋根。

「女坂の花桃のお寺」で知られる用田の日蓮宗妙龍山薬王寺。

寺標の向うに日蓮上人の立像。

3代続く尼寺とのこと。

ご本尊は薬王菩薩。

『薬王寺』 と書かれた扁額。

本堂内部。

薬王菩薩石造か?

境内右手には3本の石柱が。

薬王寺を後にし、中将姫祠に向かう途中の中原街道手前の藤沢市用田33、女坂の石塔列。

一番右から馬頭観世音塔、単体道祖神、安曇野型双代道祖神、不明石、

そして一番左に文字庚申供養塔。

馬頭観世音。

安曇野型双代道祖神。

比較的新しそう。

その先の小さな祠には地蔵様が。

東海道新幹線の下を潜り、狭い農道を進むと『中将姫入口』の案内板を発見。

畑道を通り林の中を下ると竹林が拡がりその中に中将姫の祠が鎮座。

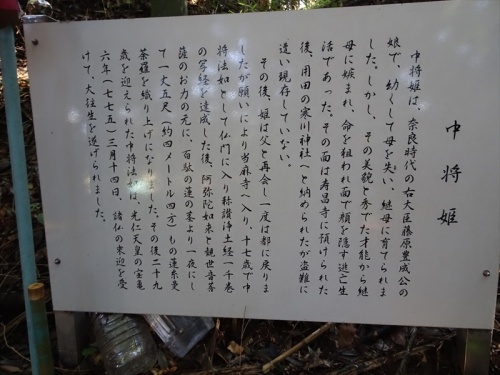

『中将姫は奈良時代の右大臣藤原豊成公の娘で、幼くして母を失い継母に育てられた。

しかし、その美貌と秀でた才能から継母に嫉まれ、命を狙われ面で顔を隠す逃亡生活。

その面は寿昌寺に預けられた後、用田の寒川神社へと納められたが盗難に遭い現存していない。

その後、姫は父と再会し一度は都に戻ったが願いにより当麻寺へ入り、17歳で中将法如として

仏門に入り称賛浄土経一千巻の写経を達成した後、阿弥陀如来と観世音菩薩の力の元に、

百駄の蓮の茎より一夜にして一丈五尺(約4m四方)もの蓮糸曼荼羅を織り上げた。

その後29歳を迎えられた中将法如は、光仁天皇の宝亀6年(775)3月14日、諸仏の来迎を

受けて大往生を遂げた。』と案内板に書かれてあった。

鎌倉材木座の光明寺には、中将姫の伝説を描いた『当麻曼荼羅縁起絵巻』が伝えられ、

鎌倉国宝館に寄託されているとのこと。

この祠は、逃避行中に姫がこの地に隠れ住んだという伝承があり、お参りすると

子宝に恵まれるといわれていると。

中将法如の命日である毎年3月14日には地元の中条の人々が集まってお祭りを

行うとのこと。

中将姫祠内部。

中央に中将姫の姿が描かれた額に入った絵画。

『当麻曼荼羅縁起絵巻』(二巻)は、奈良当麻寺の浄土変相図の由来を描いたもので国宝。

奈良時代、聖武天皇の頃、横佩の大臣(藤原豊成)の姫が極楽往生を祈念し、

蓮糸で曼荼羅を織りあげ、やがて阿弥陀如来のお迎えを受け、極楽へ旅立つという物語。

この後は更に歩を進め、相模丘陵の間を流れる目久尻川沿いに建つ

寺 寿昌寺を訪ねる。

護法山と号する用田の字中条にある曹洞宗の寺院。

1613(慶長18)年に創建され、開基は用田区の豪農にして大庄屋として知られる

伊東家の伊東孫右衛門、開祖は僧・通山。

元遠藤宝泉寺の末寺で、6世悦道が中興の祖とされている。

山門付近には大銀杏が2本あり寺のシンボル、続く参道も石燈籠が並び豊かな緑に

囲まれていた。また、創建以来ほとんど火災に会っていないほか、関東大震災でも

倒壊しなかった数少ない寺院のひとつで、本堂には地獄絵図2幅、十六羅漢像、

まわり地蔵などが残されていると 。

『曹洞宗 寿昌禅寺』と刻まれた寺標とその横に『寿昌寺略縁起』の石碑が。

『無縁之塔』には多くの無縁仏の墓碑がピラミット状に積まれていた。

山門横に六地蔵とその左に3体の仏像が。

歴史を感じさせる重厚な姿の石灯籠。

境内にあった小さな社。

山門は質素ではあったが、歴史が感じられる造り。

山門から本堂までの参道は良く手入れた植栽が左右に。

参道を進み、本堂手前まで進む。

十三石塔。

参道脇のお堂。

屋根が拡がる本堂。

『護法山』と書かれた扁額。

本堂内部。

本堂手前の観音像。

優しいお顔の掃除小僧にお会いしました。

菩薩石造。

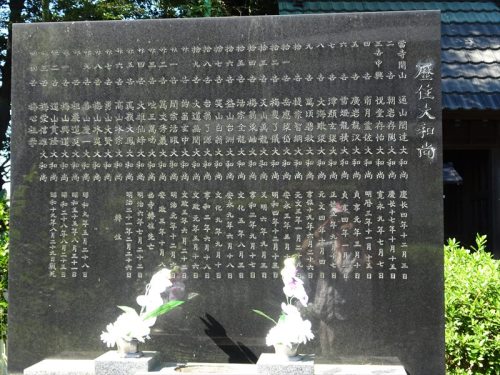

歴代大和尚の名が刻まれた大きな石板碑。

開山の僧 通算ぎん(門篇に言)達大和尚 慶長4年(1599)から現和尚まで34代の名が。

境内から再び山門を見る。

道に迷いながらも伊東家墓地へ。

この伊東家の墓は、かつてこの地にあった豪族伊東家の墓が集まる史跡。

伊東氏は、戦国時代に伊豆からこの用田の地に移り、用田村を草創した一族。

江戸時代には相模でも屈指の豪農・大庄屋として栄え、菩提寺である寿昌寺や示現寺、

用田村の鎮守である用田寒川社を創建するなど、現在でも残る寺社を残しているのだ。

この史跡は、深い森のなかに寛永年間から近年までの一族代々の墓碑や庚申塔など、

300基近くがが並んでいるのだと。

![091107_kawasemiwalk_itoke-haka_DSC0887[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/19fc1011ca0e549c72dc18079acb4f4b69921b3a.15.2.2.2.jpg?thum=53)

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07