PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

旧三觜家住宅からの帰路に地元近くの神社に立ち寄る。

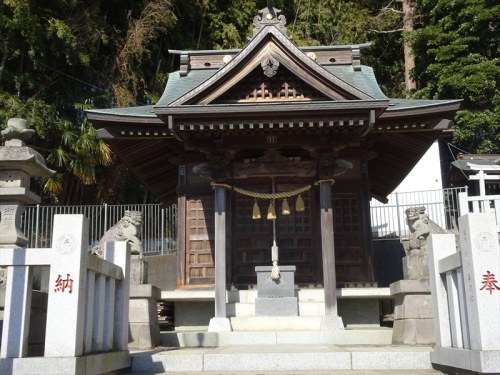

まずは立石神社へ。

神奈川県藤沢市立石3-3182の一段高い所に鎮座する神社。

手水舎。

吐水龍。

社殿正面と左右に狛犬が。

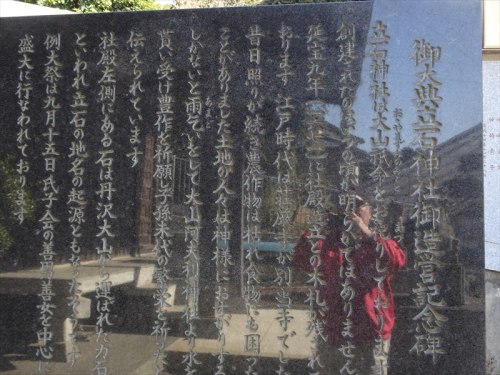

御大典立石神社御造営記念碑には

「立石神社は大山祗命をお祀りしております。

創建されたのはいつ頃か明らかではありませんが、

延宝九年(1671)に社殿造立との木札が残されております。

江戸時代は荘厳寺が別当寺でした。

昔日照りが続き作物は枯れ食物にも困ったことがありました。

土地の人々は神様におすがりするしかないと雨乞いをして

大山阿夫利神社より水を貰い受け豊作を祈願して子孫未代の繁栄を祈ったと

伝えられています。

社殿左側にある石は丹沢大山から運ばれた力石といわれ立石の地名の起源とも

なったそうです。

例大祭は九月十五日氏子会の善男善女を中心に盛大に行われております。

平成四年九月吉日」と。

「立石神社」と書かれた扁額。

龍の浮彫に囲まれた中に、白い字が浮き上がっていた。

木鼻(右)。

木鼻とは「木の先端」という意味の「木端(きばな)」が転じて「木鼻」に書き換えられたもの。

獅子鼻の赤い口、舌が生々しかった。

山神宮と刻まれた楕円形の石碑。

丹沢大山から運ばれた力石で「立石」の地名の起源となったと。

良く見ると、新しい「山神宮」の彫り字の斜め横下に古い時代の彫り跡も

確認出来たのです。

庚申塔他。

青面金剛庚申塔3基。

馬頭観世音(右)他。

左は地蔵立像。

境内社が二社。

向かって右側に立石稲荷社。

左側は秋葉神社。

境内の神楽殿は立石公民館に。

そして下道を100m程走ると左側に立石不動尊があった。

この場所は横浜市に水を運ぶための橋・横浜水道の手前。

横浜水道は明治 20 年にイギリス 人パーマーによって作られた。

相模川から野毛山貯水池までの鉄管の水道 が発端ですが、この水道道は、

寒川の取水口から横浜市戸塚区の小雀浄水場ま で、ほぼ一直線に続いているのです。

![20150221i[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/80f63847deb958676b743ba779f117cd757f88a7.15.2.2.2.jpg?thum=53)

雑草の生える小道を斜め方向に戻ると小さな石の鳥居が右側に。

「奉 立石不動尊」と赤く刻まれた石碑。

コンクリートで整備された坂道を上っていくと小さな御堂が。

御堂の中には、威厳のある姿の不動明王石像が祀られていた。

この御堂の左側裏には、1m径ほどの穴が。

不動の滝口と呼ばれたと。

昔はここから水が滝のように流れていたのだと。

御堂前から下の県道方向を望む。

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07