PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

84番札所:屋島寺

一宮寺から11号線を利用して屋島寺に向かう。途中、栗林公園が左側に。

屋島の名称は屋根のような形状に由来し、高松市のシンボル。

また、いにしえから瀬戸内海の海路のランドマークであり、海外交流交易海路に面した要衝。

屋島は南北5キロメートル・東西3キロメートルの島。

南嶺の標高は292.0m・北嶺の標高は282m、山頂は平坦で、端部は急崖で囲まれた

台地の地形(メサ)である。両者は細い尾根で接続されている。

山上に多島海が眺められる展望景観を有し、1934年(昭和9年)3月16日、国立公園として

初の瀬戸内海国立公園に指定された。

一宮寺から17.5km、40分で屋島ドライブウェイを使って、屋島山上の駐車場に到着。

ここは源平屋島合戦場の舞台になった地。

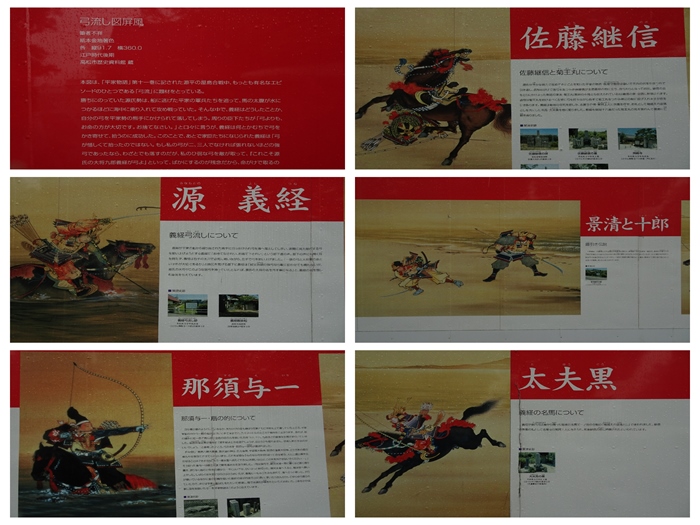

源平屋島合戦図屏風(弓流し図屏風)。

本図は,『平家物語』第11巻に記された源平の屋島合戦中,もっとも有名なエピソードの

ひとつである「弓流」に題材をとっている。その内容は以下のとおり。

勝ちにのっていた源氏勢は,船に逃げた平氏の軍兵たちを追って,馬の太腹が水につかるほどに

海中に乗り入れて攻め戦っていた。そんな中で,義経はどうしたことか,自分の弓を平氏勢の

熊手にかけられて落としてしまう。周りの臣下たちが「弓よりも,お命の方が大切です。

お捨てなさい。」と口々に言うが,義経は何とかむちで弓をかき寄せて,拾うのに成功した。

このことで,あとで家臣たちになじられられた義経は「弓が惜しくて拾ったのではない。

もし私の弓が二,三人でなければ張れないほどの強弓であったなら,わざとでも落とすのだが,

私のひ弱な弓を敵が取って,『これが源氏の大将九郎義経の弓だ』といって,ばかにするのが

残念だから,命がけで取ったのだ」と語り,すべての人がその心意気に感心した。

本図は「弓流」を八曲一隻という大画面を生かして比較的大きい人物を配して描いており,

非常に珍しい構図となっている。いささか金の方が強いような印象を受けるが,金地金雲の

金と海の濃紺とが見事にお互いを引き立て合って,画面をひきしめている。

また,それ以外の色彩の豊かさも目につく作品で,武将たちの衣装や甲,乗っている馬など,

色鮮やかに描き分けられている。第八扇が殆んど一面金箔であるという構図の不自然さから,

もとは八曲一双の屏風であった可能性が高い。

源平屋島合戦 主な登場人物が絵と共に説明されていた。

源平屋島合戦パネル。

屋島寺 境内配置案内図。

車遍路は東大門から入って行くことになり、千体堂、三体堂、大師堂の順になる。

歩き遍路は山門を通り、四天門を通って正面に本堂、本堂の手前を右に進むと右手に納経所、

正面に大師堂がある。

![TM_84[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/76822415529029e2a650b717682218443c20a09e.15.2.9.2.jpeg)

朱に塗られた東大門。

石仏がお出迎え。

十一面観音像。

五重塔。

見事な彫刻の大きな石鉢。天女の姿が。

境内中央を眺めると、千躰堂と三躰堂の向かいに鐘楼堂があり、鐘楼堂の奥に宝物館が

建っている。宝物館の右に見えるのが屋島寺本堂。

天平勝宝6年(754)唐からはるばる来日した鑑真和上がここを通ると屋島の山上に瑞光が見えたので

船をとめて屋島の北嶺に登り、仏像や経典を納めて開基した。

のち弟子の恵雲師がこの地に堂宇を建て初代の住職となった。

弘仁6年(815)この地を訪れた弘法大師は、瑳峨天皇の勅願により、北嶺にあった伽藍を

南嶺に移し、十一面観音菩薩像を刻んで本尊とした。

その後戦乱によって衰退したが、歴代の藩主によって修榎され現在に至っている。

千躰堂(せんたいどう)。

本堂に向かって右のところにある、千手観音(せんじゅかんのん)を安置する堂。

三躰堂(さんたいどう)。

釈迦如来、阿弥陀如来、そして鑑真和上を祀る。

一丸不動尊。

不動尊の誓願は、人間の悩みの原因である無明(むみょう)を断ち切って、本当の幸せを

授けることにあると。我々の真心が通じるならば、どのような願いでも必ず一願は成就すると。

不動明王像が中心に。

大師堂。

弘法大師(こうぼうだいし)―空海(くうかい)を祀る。

大師像に会うことが出来ました。

熊野権現社。

蓑山大明神。

「本堂」の右側に、複数の鳥居とともに巨大な「狸」の石像が安置されていた。

四国狸の総大将「太三郎狸」と呼ばれる土地の氏神。子宝、縁結びや家庭円満などの神さま。

本堂。

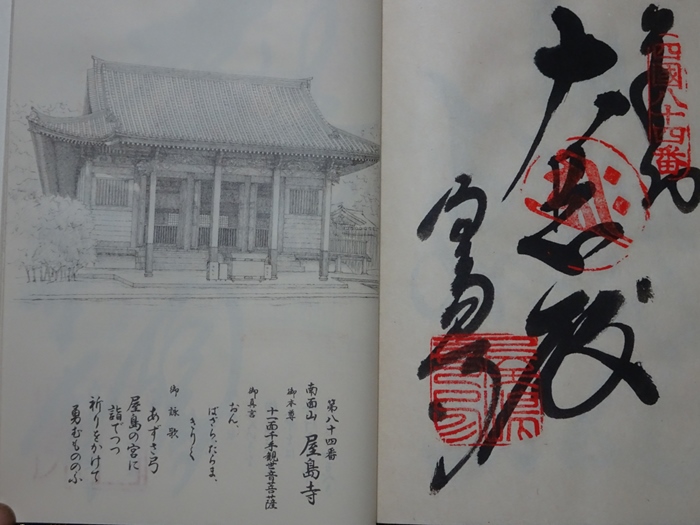

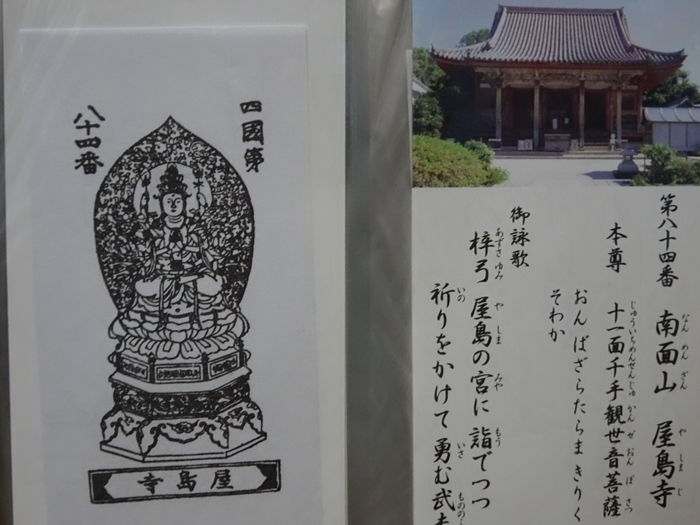

南面山 千光院 屋島寺(なんめんざん せんこういん やしまじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 千手観音

創建 天平勝宝6年(754年)

開祖 鑑真

所在 香川県高松市屋島東町字屋島峯1808番地

本尊真言 ”おん ばさら たらま きりく”

屋島寺本堂内部。

壁際のひじ形の模様や天井の格子状の模様など細部にまで、こだわったつくりが美しいです。

「廣大智慧觀」と大きく飾られた額は、「こうだいちえかん」と読みます。

「あらゆるものを平等に観ずる心」という意味と。

高松藩主「松平頼恭」(まつだいら よりたか)によって書かれた。松平頼恭は、人々の声を

聞くために投書箱を設置した話が残っており、世の中を平等に見ようとする意志をもって、

政治を行っていたのだと。

山門(仁王門)。

阿形像。

吽形像。

不喰之梨(くわずのなし)の石碑。

月光殿の門。

本坊。

源平屋島合戦800年祭記念の供養塔と合戦の模様を描いたレリーフ。

四天門。

阿波蜂須賀家の寄進である。

阿吽形像。

宝物館。

本堂に隣接する、貴重な寺宝や源平合戦に関する宝物などを収めた資料館。

那須与一の子孫が寄進した「源氏の白旗」や「源氏の勝臼」。土佐光起筆「屋島合戦屏風」、

「源平盛衰記絵巻」、狩野深信筆「源平合戦絵図・那須与一の扇の的」などの絵画が収蔵され、

屋島寺と屋島の歴史に触れることができると。

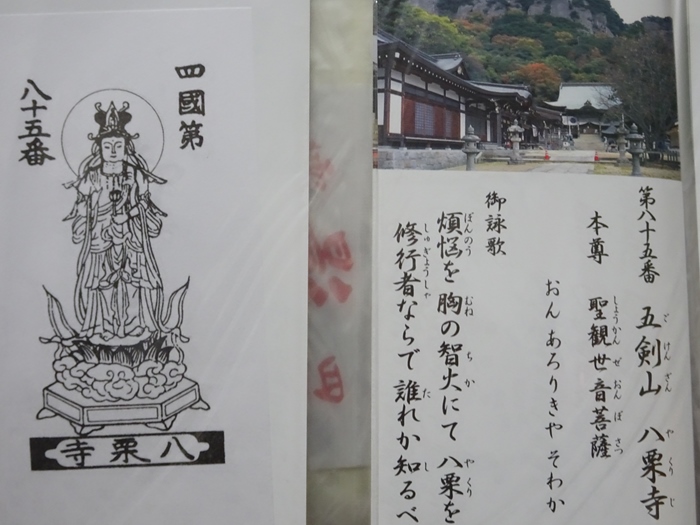

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

85番札所:八栗寺

「源平屋島古戦場」

屋島のドライブウェイを下る途中に、こんな看板が設置されていた。

屋島の合戦となった場所を見渡せるポイントで、車を停められるスペースが設けられていた。

屋島山頂の談古嶺展望台から檀ノ浦古戦場を眺める。

入り江の両側に源平合戦にまつわる遺跡が点在している。向こう側は五剣山であるが

雲に隠れていた。

談古嶺から瀬戸内海を望む。やや右に見える山の向こう側に見えるのが「船隠し」。

八栗ケーブル(やくりケーブル)駅に到着

八栗ケーブルは、香川県高松市牟礼町牟礼の八栗登山口駅から八栗山上駅に至る四国ケーブルの

ケーブルカー路線。

四国八十八箇所第八十五番札所の五剣山八栗寺への参詣者で賑わう。

毎月1日の縁日には早朝4時15分から運行されると。

路線距離(営業キロ):0.7km 軌間:1067mm

高低差:167m 最急勾配:288‰

大人上り 560円 下り460円 往復 930円と料金が微妙。

ケーブルカー駅前の源氏池にはホテイアオイが満開中。

白い花びらに入る紫色の模様が幻想的なホテイアオイ。

見た目は繊細ですが、繁殖録がとても強く、今では世界中で増えすぎて世界十大害草の

1つに数えられているのです。

ケーブルカーを利用しなくても八栗寺に行けるとチケット売り場の女性から聞き、

急遽車に戻り出発し15分ほどで八栗寺駐車場に到着。

八栗寺本坊入口門。

八栗寺 境内配置案内図。

歩き遍路は山門から入って正面に本堂、その手前左に納経所、右にずーと進んでいくと

大師堂があり、その向こうに多宝塔がある。

ケーブルカー利用は、ケーブル山上駅を出て進み左に曲がり道なりに行くと多宝塔、大師堂、

さらに参道を行くと正面に聖天堂があり、その左が納経所で、右上に本堂がある。

![TM_85[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/45cea87d2ce07c5266882c141cbb03f8e966dbc7.15.2.9.2.jpeg)

寺伝によれば空海(弘法大師)がここで虚空蔵求聞持法を収めた際、五本の剣が天から降り

蔵王権現が現れて、この地が霊地であることを告げた。

空海は降ってきた剣を埋め、天長6年(829年)に再訪し八栗寺を開基したと。

なお、寺名の由来は二つあり、一つは、空海が唐より栗子を八つ海に投入、漂着した所に

仏法が栄えるゆえ、帰国できたときにはその地に寺を建立せんと願をかけたという説と、

寺の奥ノ院である五剣山頂上より眺望が良く八つの国が見える、八国寺が八栗寺になったという

説がある。

多宝塔。

昭和59年10月建立された総桧づくりの建物で本尊は金剛界大日如来。

内部は四方の壁面に八祖大師と十二天像、来迎壁の裏面に尊勝曼陀羅、

四方の扉には八大菩薩が極彩色を以って描かれていると。

多宝塔の下の各種の石仏が迎えてくれた。

大師堂。

八栗寺本坊から本堂に向かう途中にある堂。当山の開祖である弘法大師像を安置。

十二支守本尊。

五剣山を模したミニ五剣山の前側には八角柱の台座と写経を納めた石室があり、

上にはブロンズの十二支尊像が祀られていた。平成四年(1992年)寄進されたと。

十二支尊像は子年が弥勒菩薩、丑年が勢至菩薩、寅年が阿弥陀如来,卯年が聖観世音菩薩、

辰年が如意輪観音、巳年が虚空蔵菩薩、午年が地蔵菩薩,未年が文殊菩薩、申年が大威徳明王、

酉年が普賢菩薩、戌年が大日如来、亥年が釈迦如来と。

地蔵菩薩像。

授けにご利益のあるお地蔵さま。

地蔵堂。

地蔵菩薩の御真言は「オンカカカビサンマエイソハカ」。

木食以空上人像。

天尊行者として名高かった木食以空上人が八栗寺に歓喜天を勧請し、寺の繁栄の礎を築かれた

ことをたたえて、昭和四十年(1965年)に建立された像で、姿は上人の自画像をもとに。

ちなみに、肉類や五穀を食べず、木の実や草などを食して修行することを「木食」と言うと。

境内入口から、正面は聖天堂。

大師堂。

聖天堂。

八栗の「お聖天さん」として親しまれ、商売繁盛や学業成就、縁結びにご利益がある。

御真言は「オンキリクウギャクウンソワカ」と唱えます。お聖天さまが勧請されて以来、

八栗寺では毎朝御祈祷が行われ、大縁日・大般若法会は1月・5月・旧暦9月16日に行われると。

また、毎月1日・16日の縁日にも多くの人が商売繁盛・縁結び・学業成就を願いに参拝されると。

「歓喜天」の左には「軍茶利明王」、右に「十一面観音菩薩」が祀られている。

手水舎。

護摩堂。

歓喜童子(お聖天さまの子)が祀られていると。毎月15日・月末午後7時から聖天尊護摩供養が

ここでおこなわれている。納経所の隣にあり、護摩祈祷所や鐘の拓本、天狗の面などがあると。

納経所。

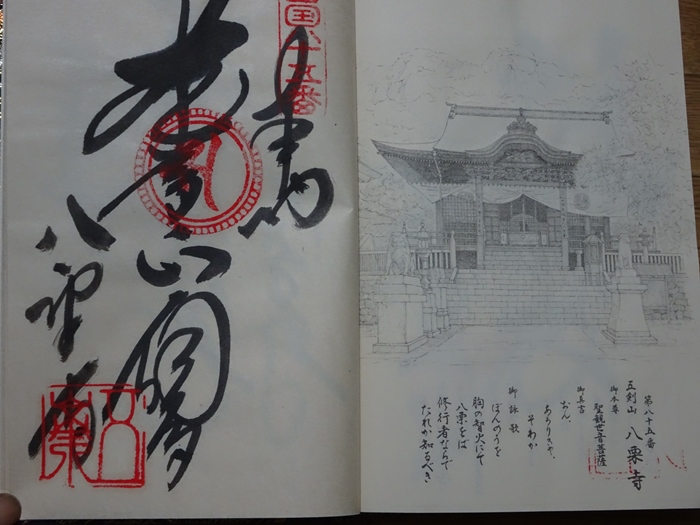

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

お迎え大師。

その目は、本堂の方角にむけて注がれていると。

素朴な石仏。

石灯籠とモミジ葉。

鳥居の先に二天門。

二天門には、天部の仏神で四天王の一尊「持国天」と「多聞天」が祀られていた。

持国天と多聞天。

二天門から境内を見る。

本堂。

寺伝によれば空海(弘法大師)がここで虚空蔵求聞持法を収めた際、五本の剣が天から降り

蔵王権現が現れて、この地が霊地であることを告げた。空海は降ってきた剣を埋め、

天長6年(829年)に再訪し開基したという。

なお、寺名の由来は二つあり、一つは、空海が唐より栗子を八つ海に投入、漂着した所に

仏法が栄えるゆえ、帰国できたときにはその地に寺を建立せんと願をかけたという説と、

寺の奥ノ院である五剣山頂上より眺望が良く八つの国が見える、八国寺が八栗寺になったと

いう説があるのだと。

本堂内部。

五剣山 観自在院 八栗寺(ごげんざん かんじざいいん やくりじ)

宗派 真言宗大覚寺派

本尊 聖観音

創建 天長6年(829年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 香川県高松市牟礼町牟礼字八栗3416番地

本尊真言 ”おん あろりきゃ そわか”

十一面観音像。

十一面観音菩薩は、聖天様の本地仏であり、衆生の迷いを救い、願いを叶えると。

昭和五十一年(1976年)に寄進された。背面の地層は、1000万年以上も前のものと。

鐘楼堂。

本尊身代わり仏。

本堂から二天門方向の境内を見る。

修行大師像と多くの石仏。

本坊西門。

紅葉時には美しい景観を楽しめる事間違いなし。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30