PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

現国道1号線・岡部バイパスを歩き廻沢口(まわりさわぐち)交差点に向かう。

廻沢口交差点にある歩道橋を渡り反対側の旧東海道へ。

歩いて来た宇津ノ谷方面を見る。

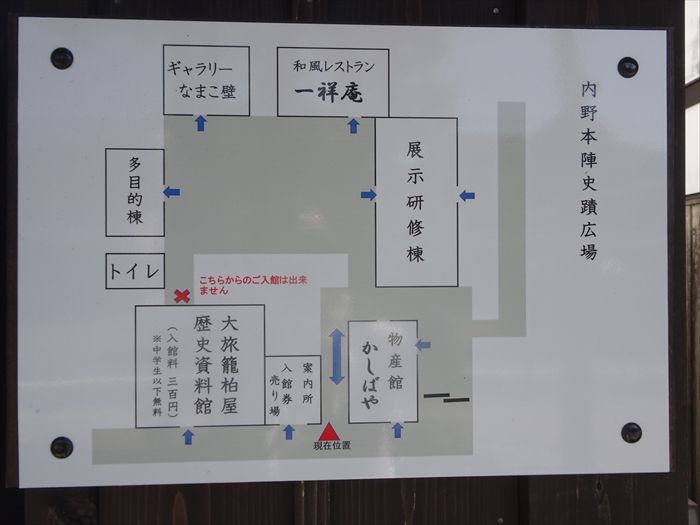

この後に訪ねた『大旅籠柏屋 歴史資料館』の案内。

旧街道の右手にあった工場は『日本気圧バルク工業㈱』。

低酸素ルームや高地トレーニングに適した酸素カプセルなどの研究・製造を手掛けている会社。

また、自律神経や血液循環に効果がある高気圧酸素カプセルの販売も行っているようだ。

商品にはトレーニング可能な大型タイプの酸素ルームもあり、プロのスポーツ選手等が

利用するものと。

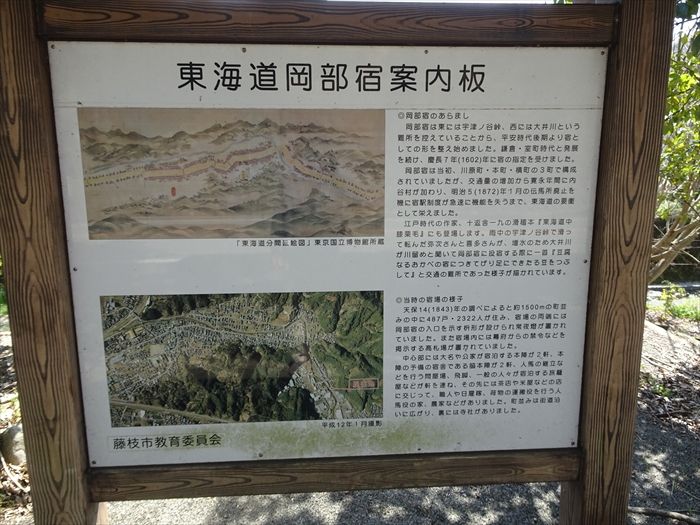

『岡部宿のあらまし』

「旧東海道(県道208号線)と岡部川が近づいた場所にあったのが『東海道岡部宿案内板』。

岡部宿は東に宇津ノ谷峠、西には大井川という難所を控えていることから、平安時代後期より

宿としての形を整え始めました。鎌倉・室町時代と発展を続け、慶長7年 (

1602 )

の

宿の指定を受けました。

岡部宿は当初、川原町・本町・横町の3町で構成されていましたが、交通量の増加から

寛永年間に内谷村が加わり、明治5年 (

1872 )

1月の伝馬所廃止を機に宿駅制度が急速に

機能を失うまで、東海道の要衝として栄えました。

江戸時代の作家、十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」にも登場します。

雨中の宇津ノ谷峠で滑って転んだ弥次さんと喜多さんが、増水のため大井川が川留めと聞いて

岡部宿に投宿する際に一首「豆腐なるおかべの宿につきてげり足にできたる豆をつぶして」と

交通の難所であった様子が描かれています。」

「天保14年 (

1843 )

の調べによると、約1500mの町並みの中に487戸・2322人が

住み、宿場の両端には岡部宿の入り口を示す桝形が設けられ常夜灯が置かれていました。

また宿場内には幕府からの禁令などを掲示する高札場が置かれていました。

中心部には大名や公家が宿泊する本陣が2軒、本陣の予備の宿舎である脇本陣が2軒、

人馬の継立などを行う問屋場、飛脚、一般の人々が宿泊する旅籠屋などが軒を連ね、

その先には茶店や米屋などの店に交じって、職人や日雇稼、荷物の運搬役を行う人馬役の家、

農家などがありました。町並みは街道沿いに広がり、裏には神社がありました。」

さすがに茶の産地なので、あちこちで「茶」の看板や製茶工場が見られるようになって来た。

そして時々お茶の良い香りも。

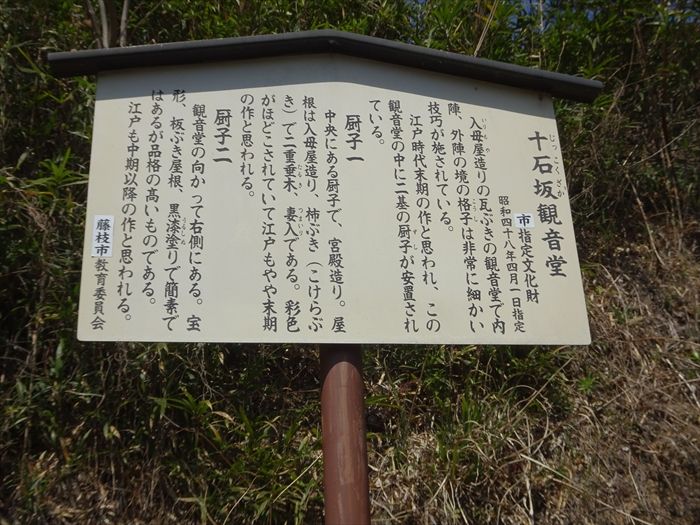

街道右側の階段の上にあったのが『十石坂(じっこくざか)観音堂』。

『観音堂』。

非常に細かく施された梁の彫物が素晴らしかったのであった。

「入母屋(いりもや)造りの瓦ぶきの観音堂で内陣、下陣の境の格子(こうし)は

非常に細かい技巧が施されている。江戸時代の末期の作と思われ、この観音堂の中に

二基の厨子(ずし)が安置されていた。

厨子一

中央にある厨子で、宮殿造り。屋根は入母屋造り、柿ぶき(こけらぶき)で二重垂木

(たるき)、妻入(つまいり)である。彩色がほどこされていて江戸もやや末期の作と

思われる。

厨子ニ

観音堂の向かって右側にある。宝形、板ぶき屋根、黒漆塗(くろうるしぬ)りで簡素では

あるが品格の高いものである。江戸も中期以降の作と思われる。」

境内の石碑。

観音堂の右側には沢山の石版・石仏が 整然と並んでいた。

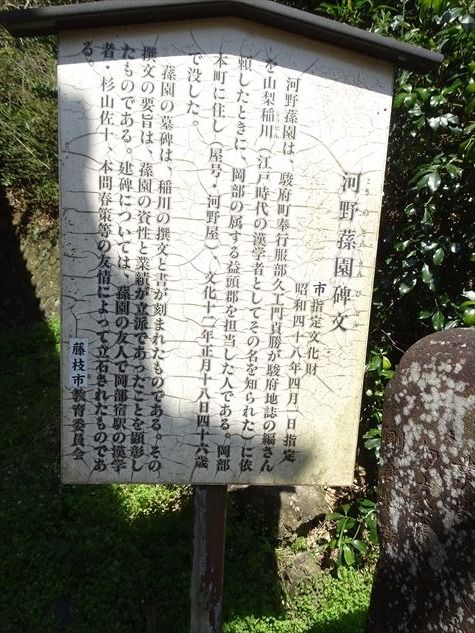

『河野孫園碑文』

「河野孫園は、駿府町奉行服部久工門貞勝が駿府地誌の編さんを山梨稲川

(江戸時代の漢学者としてその名を知られた)に依頼したときに、 岡部の属する益頭郡を

担当した人である。 岡部本町に住し(屋号・河野屋)、文化十二年正月十八日四十六歳で没した。

孫園の墓碑は、稲川の撰文と書が刻まれたものである。 その撰文の要旨は、孫園の資性と業績が

立派であったことを顕彰したものである。

建碑については、孫園の友人で岡部宿駅の漢学者・杉山佐十、本間春策等の 友情によって

立石されたものである。 」

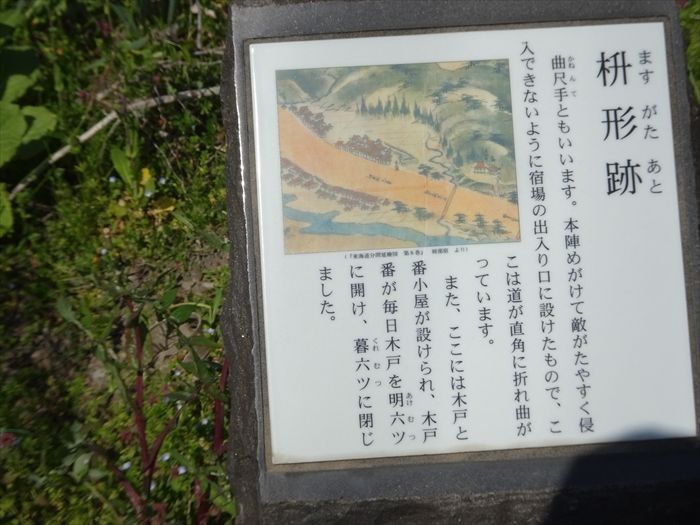

観音堂を後にして進むと左手にあったのが『枡形』。

右手には『桝形跡』の説明板が。

「曲尺手ともいいます。 本陣めがけて敵がたやすく侵入できないように宿場の出入り口に

設けたもので、 ここは道が直角に折れ曲がっています。

また、ここには木戸と番小屋が設けられ、木戸番が毎日木戸を明六ツに開け、

暮六ツに閉じました。」

更に旧東海道を岡部宿中心部に向かう。

道路脇右手にあった小さな祠と石灯籠。

岡部川手前で旧東海道は右手の細い道に。

左前方に『東海道 岡部宿 立光山不動尊』と書かれた案内柱が。

山の斜面に立つ本堂をズームで。

『笠懸松(かさかけのまつ)と西住墓(ざいじゅうのはか)』

「「・・・やがて西行は駿河国岡部の宿にさしかかった。 荒れはてた小さな堂に立ち寄って、

一休みしているときなにげなく後を振り返って見ると、戸に古い檜笠が懸かっていた。

胸騒ぎがして、よくよく見ると、過ぎた春、都で共に修行した僧の笠だった。(中略)

笠はありその身はいかになりぬらむ あわれはかなき天の下かな ・・・・・」(西行物語より)

ここは歌聖として有名な西行が西住と東国へ旅をした時に起きた悲しい物語の舞台である。

「笠懸松」は右手西行山の中腹にあったが、松喰虫の被害を受けて枯れてしまった。

その根元には「西住墓」と伝えられる古びた破塔がある。」

『笠懸松』までは時間不足で諦めた。

そして次に訪ねたのが『専称寺(せんしょうじ)』。

眼の前に山門が。

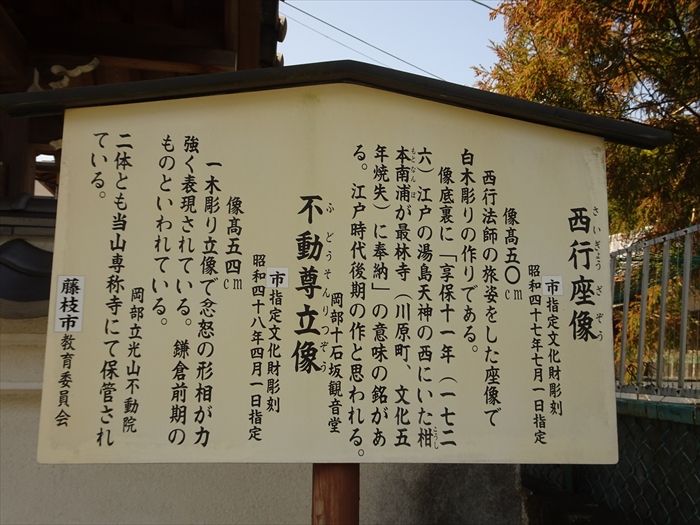

『西行坐像 不動尊立像』

「西行座像(さいぎょうざぞう)

市指定文化財彫刻

昭和四十七年七月一日指定

像高五〇cm

西行法師の旅姿をした座像で白木彫りの作りである。

像底裏に「亨保十一年(一七二六)江戸の湯島天神の西にいた柑子本南浦

(こうしもとなんぽ)が西林寺(川原町、文化五年焼失)に奉納」の意味の銘がある。

江戸時代後期の作とおもわれる。

岡部十石坂観音堂

不動尊立像(ふどうそんりつぞう)

市指定文化財彫刻

昭和四十八年四月一日指定

像高五四cm

一木彫り立像で忿怒の形相が力強く表現されている。鎌倉前期のものといわれている。

岡部立光山不動院

二体とも当山専称寺にて保管されている」

『本堂』。

専称寺は、徳川家の菩提寺増上寺の浄土宗寺院として、東海道岡部宿の中心に

文禄四年(1595)開山。

現在に至るまで「一ト火(ひとひ)灸」の名称で施療していると。

国家資格を有し治療に従事し現在に至っていると。

扁額には『功徳山』の文字が。

本堂内部。

そして旧東海道に戻ると、左手にあったのが

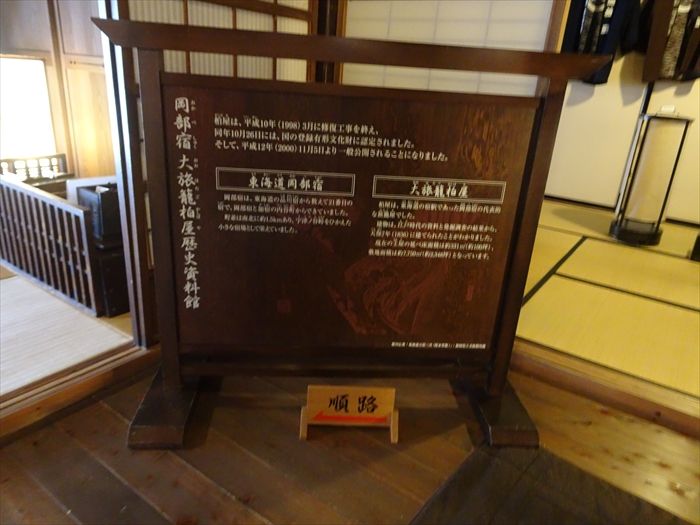

『岡部宿 大旅籠柏屋(おおはたご かしばや)』

大旅籠柏屋は江戸時代の天保7年に建てられた旅籠で、国の登録有形文化財。

帳場や台所、客間などが当時の雰囲気のままに再現されており、旅道具や生活用品などの

展示品の見学の他、旅装束などの着付け体験も出来るのであった。

江戸時代の雰囲気を多いに楽しんだのであった。

館内に入る。

『入館券販売所 案内所』。

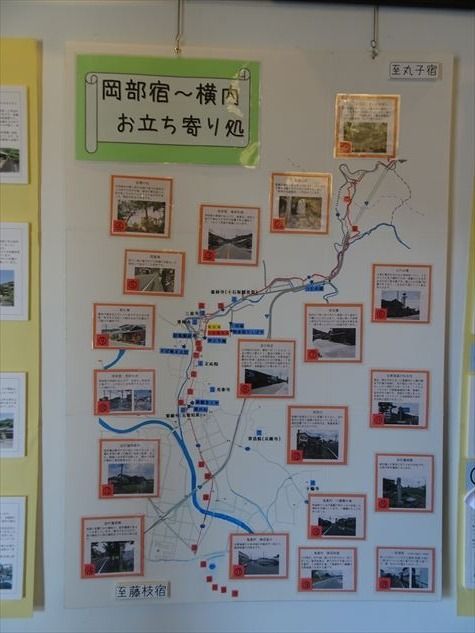

『岡部宿~横内 お立ち寄り処』。

江戸時代の旅姿の紹介コーナー。

『登録有形文化財』。

全国的にも珍しい『等身大の雛人形』15体が目の前に現れ圧倒された。

この「等身大の雛人形」は、「駿河雛人形」の老舗の2代目で、この岡部出身の

「好光(よしみつ)」こと、「薮崎好光(好太郎)」氏が制作したもの。」

弥次さん達も到着し一休み。

江戸時代の大ヒット作、「東海道中膝栗毛」の弥次喜多コンビも大井川の川止めで、

岡部宿の旅籠(はたご)に宿泊しているのだ。

「旅籠」とは、庶民や武士が利用した食事付きの宿のこと。岡部宿の本町には、

2軒の本陣(大名や幕府役人の宿)を中心に、脇本陣(本陣の予備宿)2軒・旅籠27軒があったと。

当時、旅籠は大・中・小に分類され、「柏屋(かしばや)」は格上の"大旅籠"。

延べ床面積約331平方メートルと、脇本陣に匹敵する規模をもち、身分の高い武士も宿泊した。

現在の建物は、天保7年(1836年)に建造。国の登録有形文化財に認定。

山内家から旧 岡部町(現 藤枝市)が買い受け、修復後、歴史資料館として一般公開される

ようになったと。

柏屋の内部は、当時の旅籠を再現、まるで、江戸時代にタイムスリップしたような感覚に。

ここは帳場。

係の女性から障子戸の説明を受ける。

柏屋の上下2枚に分かれた「蔀戸(しとみど)」と。

上だけ障子戸に替えて光を入れたり、両方とも取り外し、オープンな店構えにすることも可能。

上下とも板戸に替え、昼間は天井に釣り上げてある「大戸」を降ろせば、"戸締り"することが

出来たのだと。

柏屋は2階建ての旅籠。1階には、みせの間(玄関ロビー)・帳場(受付)・

みせおく(家族の生活スペース)・台所・身分が高い武士が宿泊した客間があった。

「一の間」では、弥次さん喜多さんは足を洗い、風呂に入ってさっぱりして

ご機嫌な様子で女将さんのお酌を受けていた。

食事のメニューも展示されていた。

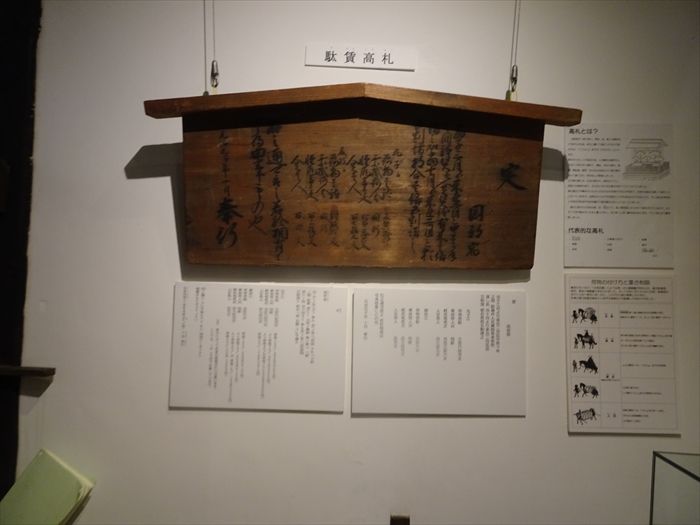

『駄賃高札』 駄賃とは駄馬で荷を運ぶ運賃のこと。

「定

岡部宿

当子三月より来丑二月まで中壱ヶ年

之間 駄賃井人足賃銭有来壱倍

増し処 当十月より来丑二月迄拾

五割増 都合壱倍五割増之

丸子江

荷物壱駄 三百六拾弐文

乗掛荷人共 同断

軽尻馬壱疋 弐百三拾六文

人足壱人 百七拾九文

藤枝江

荷物壱駄 弐百六文

乗掛荷人共 同断

軽尻馬壱疋 百三拾壱文

人足壱人 百弐文

右之通可取之 若於相背は

可為曲事ことの也

元治元子年 十月 奉行」

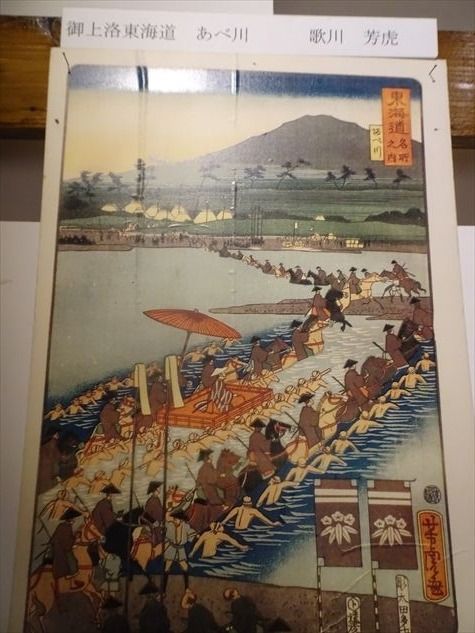

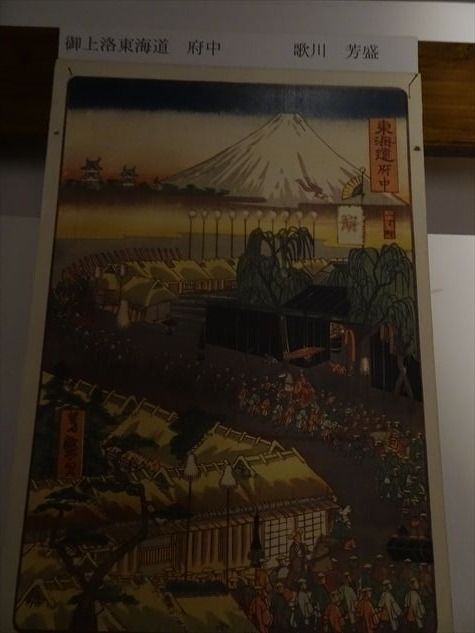

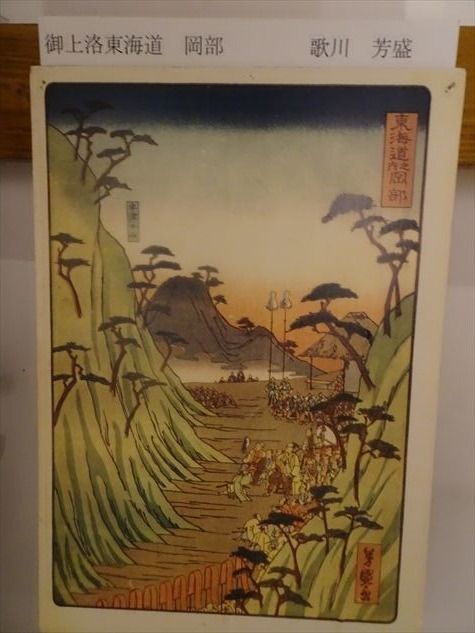

『14代将軍 徳川家茂 御上洛東海道 文久3年(1863)』

「『東海道名所風景』は、三代将軍家光公以来229年ぶりの徳川将軍上洛という歴史的な

出来事を題材に描かれ、ほとんどの作品に武装行列が描かれることから通称『御上洛東海道』と

呼ばれます。二十以上の江戸の版元による共同刊行で、梅素亭玄魚の意匠による目録も含め

全百六十三枚にものぼる大揃物です。東海道とその周辺の名所だけでなく、京都市中、大坂や

畿内の諸国なども取り上げているためこのような膨大な枚数になりました。

美人画や役者絵で名を馳せた重鎮・三代豊国を筆頭に、二代広重、月岡芳年など、

幕末浮世絵界の最大派閥・歌川派の絵師に加え、河鍋暁斎など十六名が筆をとりました。」

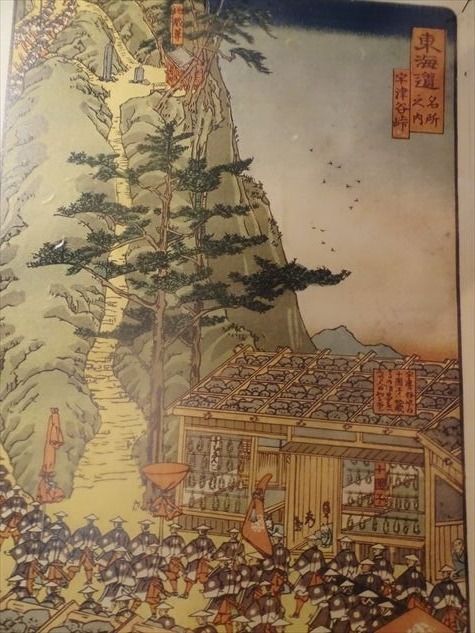

『貞秀 東海道名所之内 宇津谷峠』

歌川貞秀は、文化4年から明治12年(1807年から1879年)国貞門下でも才能があり、

横浜絵の第一人者と言われる。慶応三年のパリ博には浮世絵師の総代となっており、

人気のあった浮世絵師である。横浜絵と共に俯瞰した精密な風景画や合戦の絵巻を得意とした。

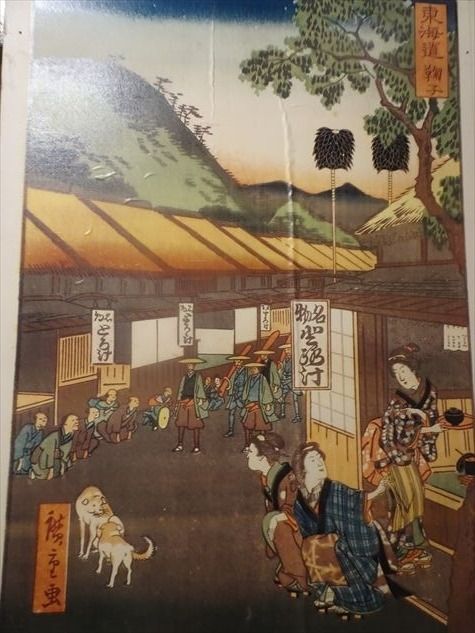

『広重画 東海道 鞠子』。

『御上洛東海道 あべ川 歌川芳虎』。

『御上洛東海道 府中 歌川芳盛』。

『御上洛東海道 岡部 歌川芳盛』。

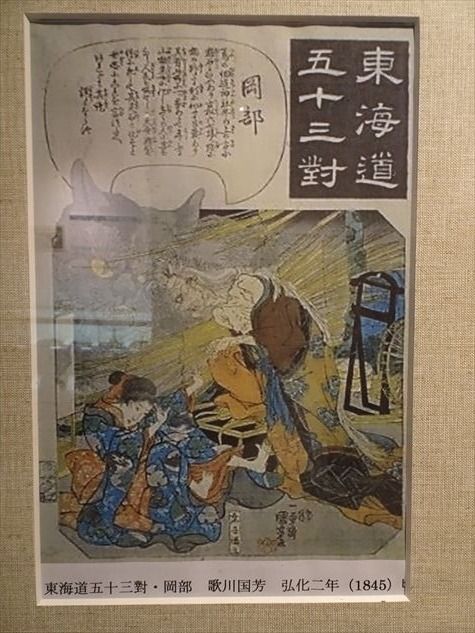

『東海道五十三對・岡部 歌川国芳 弘化二年(1845)』。

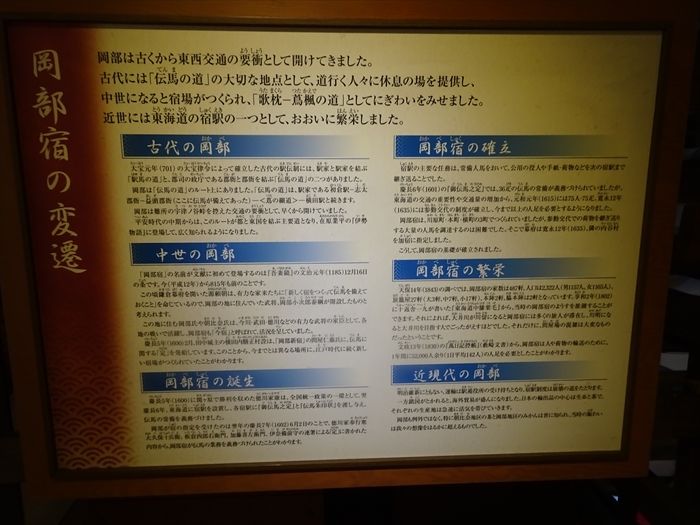

『岡部宿の変遷』。

近世の岡部宿に関する最古の史料は、慶長7(1602)年6月「徳川家康奉行衆連署伝馬定書」であり

この時期に東海道宿駅制度により、岡部宿が成立して宿駅の業務が行われた。

県内22宿の中でも規模の小さい宿場であったが、小さいながらも年々栄えていった。

だが反面、東海道の往来が激しくなるにつれて幕府の命令で公用荷物や人を運ぶ人足や馬を

多く出さなければならず、人口の少ない岡部宿は大変だった。

宿駅になった当初は36人、36疋の人馬の用意が義務づけられていたが、参勤交代が

定着しはじめた寛永15(1638)年には、100人、100疋の人馬の用意を強いられた。

人馬調達のために隣村の内谷村を加宿に定め、分担するようになった。

当時の岡部宿を上空から。

宿場の賑わい。

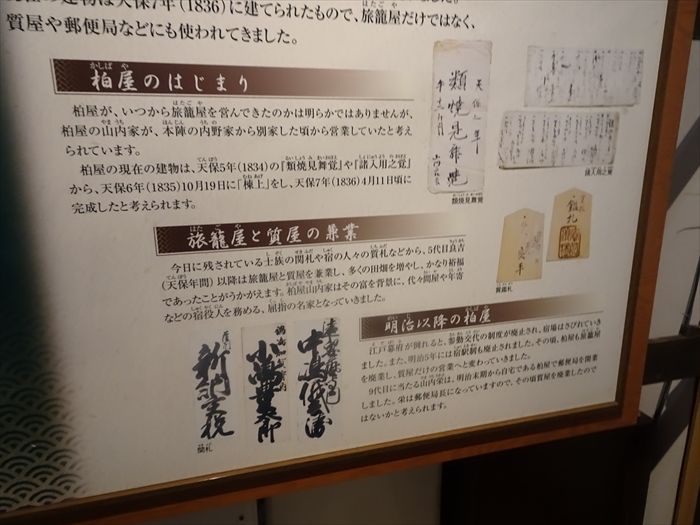

『柏屋(かしばや)のはじまり』

「柏屋が、いつから旅籠宿を営んできたのかは明らかではありませんが、柏屋の山内家が

本陣の内野家から別家した頃から営業していたと考えられています。

柏屋の現在の建物は、天保5年(1834)の「類焼見舞覚」や「諸入用之覚」から

天保6年(1835)10月19日に「棟上」をし、天保7年(1836)4月11日頃に完成したと

考えられます。」

『宿場の役割』。

「問屋場」

問屋場は宿場でもっとも重要な施設です。問屋場には大きく2つの仕事がありました。

一つは人馬の継立業務で、幕府の公用旅行者や大名などがその宿場を利用する際 に、

必要な馬や人足を用意しておき、彼らの荷物を次の宿場まで運ぶというもので>す。

もう一つが幕府公用の書状や品物を次の宿場に届ける飛脚業務で、継飛脚(つぎびきゃく)と

いいます。これらの業務を円滑に運営するために、問屋場には宿場の最高責任者である

問屋(といや)、問屋の補佐役である年寄(としより)、事務担当の帳付(ちょうづけ)が

詰めていました。またその下に、人馬指(じんばさし)とか馬指(うまさし)といった、

人足や馬を指図する役職を置いていた宿場もありました。この他にも、参勤交代の

大名行列などを宿場の出入り口で出迎えるための迎役(むかえやく)といった役職を設けて

いた宿場もあります。問屋場は一つの宿場に一カ所だけとは限らず、一つの宿場に複数の

問屋場があった宿場もあります。このような宿場では、交替で業務を担当していました。

「旅籠屋」

江戸時代の宿駅などで武家や一般庶民を宿泊させた食事付きの宿屋。元来旅籠とは馬料入れの

丈の低い竹籠を指したとされる。宿屋としての旅籠は江戸時代初期に成立し,従来の木賃形式の

宿屋にとって代わっていったが,その特徴は宿屋が食事を調理し,客に提供する点にあった。

江戸時代中期以降,旅客を宿泊させるだけの平旅籠と,飯盛 (

めしもり )

女などを置いた

飯盛旅籠とに分化した。旅籠屋の建物は本陣などの上段の間,門構え,玄関などを取り除き,

若干縮小した形態で,規模は大中小に分類された。旅籠では領主・役人への旅宿提供が

優先されていたが,庶民通行の増加により一般旅行者にも比重が置かれるようになっていった。

また旅籠の数が増え,浪花 (

なにわ )

講など旅館組合の先駆ともいうべき講が各地に結成された。

1階の「本座敷」には、身分が高い武士が宿泊したと。

天井が高く、書院造りの床の間がある上等な部屋で、美しい和風庭園を眺めることも。

『内野本陣史蹟広場』案内図。

広場を囲んでレストランやギャラリー、研修棟、多目的棟などがあった。

「ギャラリー なまこ壁」と「和食処 一祥庵」は、柏屋の土蔵を利用。

「和食処 一祥庵」も右手に。

『内野本陣』。

『天神様』。

岡部町は、雛人形で有名なのだが、ちょうど、この日は3月20日で

まだ雛人形を飾る季節に当たっていたようで、収蔵庫の中の、珍しい雛人形を見る事が出来た。

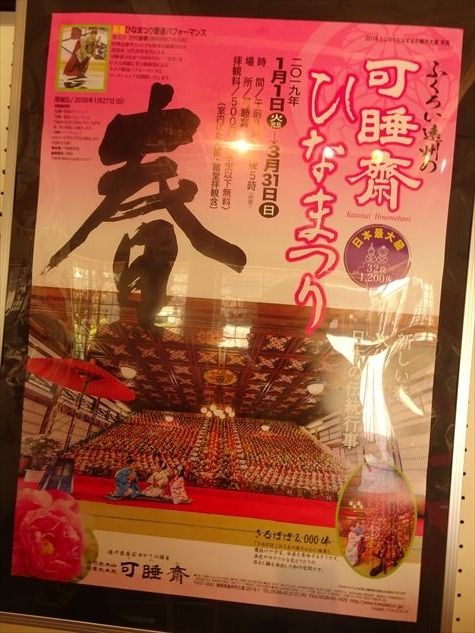

『可睡斎ひなまつり』が開催中と。

柏屋の南隣には、『内野本陣史跡広場』が。

「本陣」とは、大名や幕府役人が休憩・宿泊した施設。街道に面して表御門と塀が再現され、

当時の街道のたたずまいを感じさせてくれたのであった。

広々とした広場には、本陣の間取りを平面表示してあった。かつてあった建物を想像しながら、

芝生の上に座ったり寝転んだりして、のんびり時間を過ごすのも良かったが

この日は藤枝まで辿り着かなければならなかったのであった。

『大旅籠柏屋』の南側にあったのが、『岡部宿内野本陣跡』

門だけが立派に復元されていた。

大きな石灯籠も。

その4

に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12