PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

東海道宇津ノ谷峠道入口まで戻り峠越えのスタート。

『東海道宇津の谷峠越え』『旧東海道のぼり口』と書かれた木製の案内板が。

上り始めると正面にあったのが『馬頭観音』。

生花が手向けられ、宇津ノ谷集落の住民の思いを感じ取れたのであった。

竹林と杉林に囲まれた峠道を登っていく。

極小さな広場。

「宇津ノ谷は丸子、岡部両宿の間に位置する間宿です。行交う旅人が、宇津ノ谷名物

「十団子」を求めたり、無事に峠を越えてほっと息をついたところです。

ここからの眺めは昔も今も変わらず、山間の集落の景観は、当時を彷彿とさせてくれます。」

宇津ノ谷集落集落の景観。もう少し背が高ければ・・・と。

更に急な坂道を峠に向けて。

木製丸太で作り上げた階段も前方に。

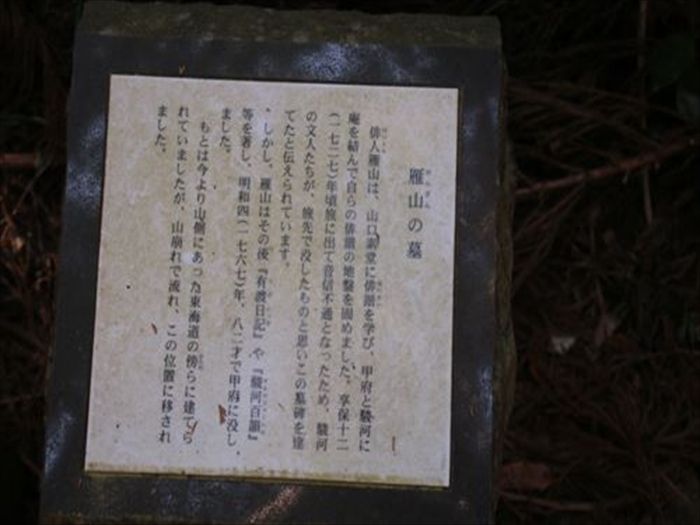

『雁山(がんざん)の墓 』

「俳人(はいじん)雁山は、山口素堂 に俳諧(はいかい)を学び、甲府と駿河に庵を結んで

自らの俳諧の地盤を固めました。享保十二(一七ニ七)年頃旅に出て音信不通となったため、

駿河の文人たちが、旅先で没したものと思いこの墓碑を建てたと伝えられています。

しかし、雁山はその後『有渡日記(うどにっき)』や『駿河百韻(するがひゃくいん)』等を

著し、明和四(一七六七)年、八十二才で甲府に没しました。

もとは今より山側にあった東海道の傍らに建てられていましたが、山崩れで流れ、

この位置に移されました。」

「この辺りは、明治43年8月に起きた集中豪雨による山崩れのため、地形が大きく変わって

しまったところです。階段は整備に伴い便宜的に設けたもので、江戸時代には今よりも

山側の情報を、幅2間(約3.6m)の道が通っていました。」

その階段を登っていく。

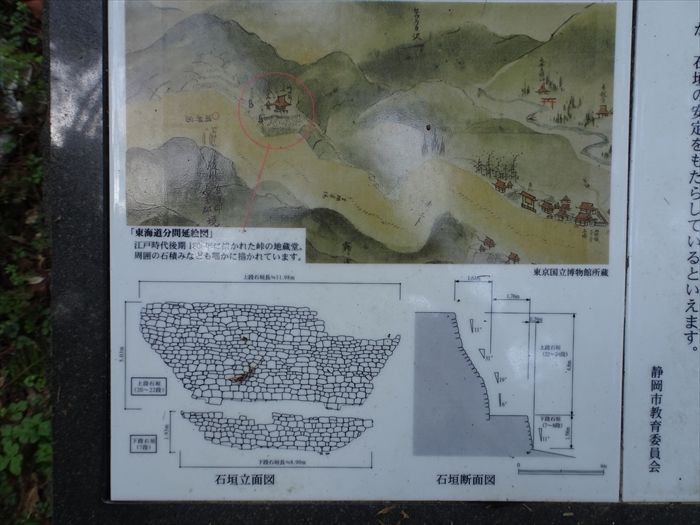

『峠の地蔵堂跡の石垣』

「この石垣は、江戸時代中ごろ、宇津ノ谷峠の傾斜地に地蔵堂を構える際、平らな土地を

確保するために積まれたものです。

石垣は二段構えで総高約7メートル、最大幅約12メートル。石材は、全ての箇所で

横幅が縦幅より長い『平置き』の積み方を施していて、根石はやや大きく、天端石はやや

小さい石材を用いています。

地蔵堂跡の上部の石垣は、下で膨らみ上で反る形状となっていて、勾配が一定でないばかりか、

表面的に凹凸をもつ形状となっています。この積み方は、中世以前の城郭の高石垣に

見られるような積み方とは異なりますが、石材一つ一つの加工度の高いこと、

石組みが丁寧な技法によって行われていることが、石垣の安定をもたらしているといえます。」

「東海道分間延絵図」が。

「江戸時代後期1805年に築かれた峠の地蔵堂。周囲の石済みなども細かに描かれています」

そして石垣の立面図、断面図も示されていた。

更に登っていくと右側奥に『地蔵堂跡』が。

「この奥の空き地は、もと延命地蔵堂のあったところで、礎石が散乱し、わずかに往時を

忍ばせている。

江戸時代末期の歌舞伎脚本作家、河竹黙阿弥の作で、丸子宿と宇津ノ谷峠を舞台にした

「蔦紅葉宇都谷峠」という芝居がある。

盲目の文弥は、姉が彼の将来を憂いて京で座頭の位を得させるために身売りして用立てた

百両を持って京に上がる。文弥は、道中、護摩の灰、提婆の仁三に目を付けられながら

丸子宿にたどり着く。

一方、伊丹屋十兵衛は、かつての主人の恩義で借りた百両の返済工面のため京の旧知を

頼ったが果たせず、失意のうちに江戸へ戻る途中、丸子に投宿する。

丸子宿の旅籠藤屋にこの三人が同宿したことが、文弥の百両をめぐる凄惨な結末への

始まりとなる。

文弥の百両ほしさに十兵衛が宇津ノ谷峠で文弥を殺害してしまう芝居の山場、

『文弥殺し』の舞台がここ延命地蔵堂前である。

この延命地蔵尊は、現在慶龍寺に祀られており、縁日は、毎年八月二十三・二十四日である。」

『東海道宇津ノ谷峠道の御案内』

奥が実際の地蔵堂があった場所。

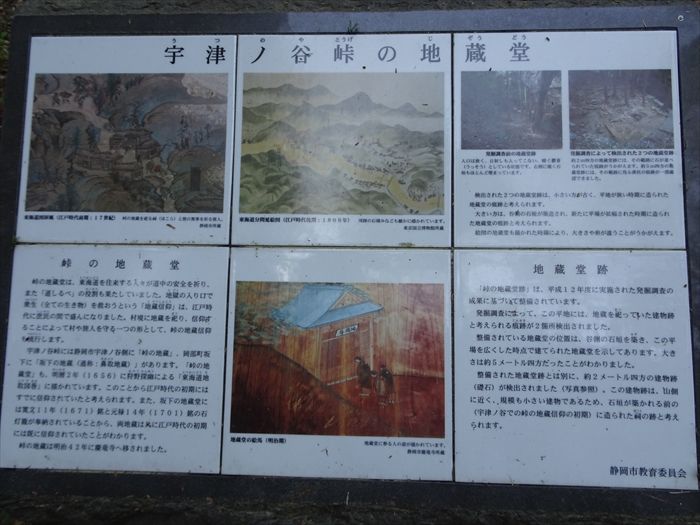

『宇津ノ谷峠の地蔵堂』。

宇津ノ谷峠の地蔵堂跡には江戸時代、明治時代に描かれた絵が掲示されてあり、

発掘中の写真が記録として掲示されていた。

地蔵堂跡の裏の山の斜面下には『供養塔』が。

そして漸く宇津ノ谷峠頂上に到着。

登り始めてから16分ほど。もっと長いと思っていたが・・・。

台風等の強風で倒木したものであろうか伐採されて仮置きされていた。

そしてここからは一気に下り。

『東海道宇津ノ谷峠道の御案内』が適所に設置されていたので、現在地を

確認できたのであった。

既に峠を越え、静岡市から藤枝市に入っていたのであった。

分岐の場所には排気口の案内も。

国道1号のトンネルの排気口なのであろうか?。

トンネルがたくさんあるので、どのトンネルの排気口か明示してほしいのであった。

『排気口』は訪ねなかったが下の写真の様な姿であると。

【 https://yamap.com/activities/1571215

】より

「この付近は宇津ノ谷トンネルの管理道路ができたことにより、道の様子が大きく

変わっています。旧道の写真(赤色)に示す形状になっていました。」

写真が光ってしまいました。

再び分岐点にあった『東海道宇津ノ谷峠道の御案内』。

急な下り坂を進む。

明治トンネルの岡部側の入口案内。

前方左に石碑が。

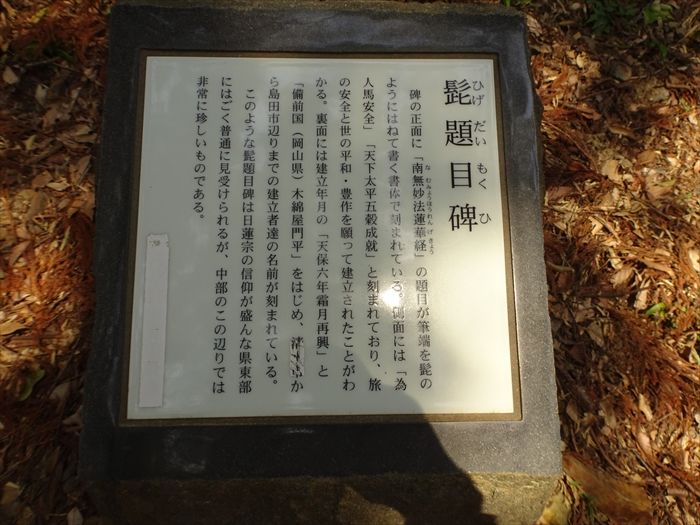

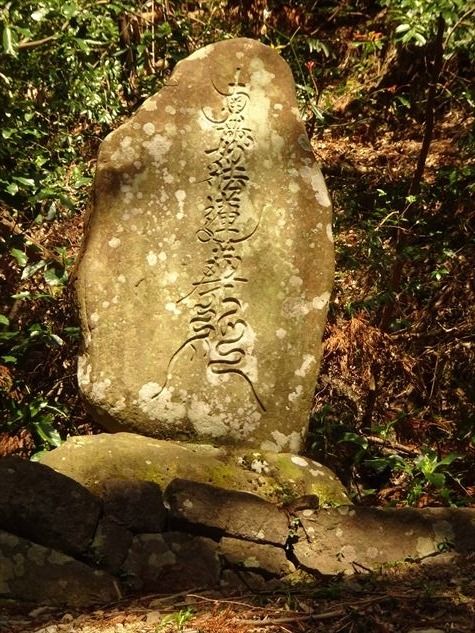

『髭題目碑(ひげだいもくひ)』は難しい名前。

「碑の書面に「南無妙法蓮華経」の題目が筆端を髭のようにはねて書く書体で

刻まれていた。側面には「為人馬安全」「天下太平五穀成就」と刻まれており、

旅の安全と世の平和・豊作を願って建立されたことがわかる。裏面には建立年月の

「天保六年霜月再興」と「備前国(岡山県)木綿屋門平」をはじめ、清水市から

島田辺りまでの建立者達の名前が刻まれている。

このような髭題目は日蓮宗の信仰が盛んな県東部にはごく普通に見受けられるが、

中部のこの辺りでは非常に珍しいものである。」

次に現れたのが『蘿径記碑跡』。

「蘿径記碑は文政十三(一八三○)年、有名な儒学者でもあった駿府代官の

羽倉外記(簡堂)が、 蔦の細道の細道の消滅をおそれ、末長く残すために建立した石碑です。

「蘿」は蔦を、「径」は小径を意味します。 今は坂下地蔵堂の裏にあります。」

そして『つたの細道』に合流し最後の坂を下る。

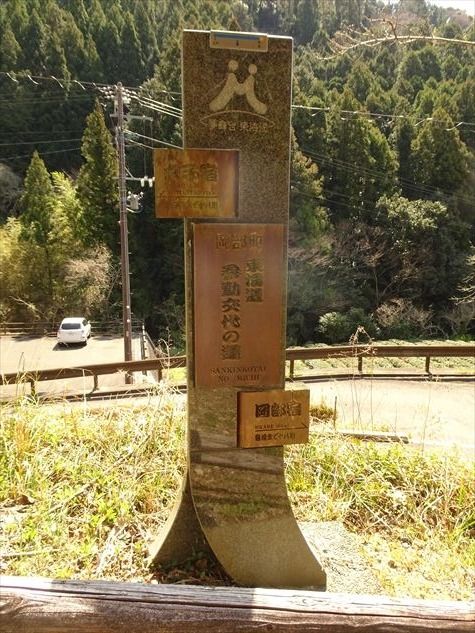

『岡部宿 東海道 参勤交代の道』道標。

岡部宿境まで十八町、2km。

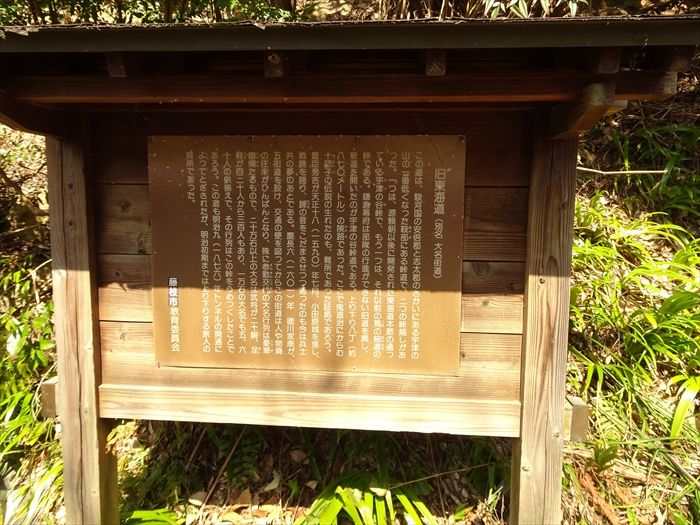

『旧東海道(別名 大名街道)』

「この道は、駿河国の安倍郡と志太郡のさかいにある宇津の山の一番低くなった鞍部にある

宇津の谷峠で、もう一つは、それ以前の蔦の細道の峠である。鎌倉幕府は部隊の行進が

できない旧道を廃し、新道を開いたのが宇津の谷峠道である。上り下り八丁 ( 約870m ) の

険路であった。ここで鬼退治にからむ十団子の伝説が生まれたのも、難所であった証拠であろう。

豊臣秀吉が天正十八年 ( 1590 ) 七月、小田原城を落し、戦勝を誇り、蹄の音を

こだまさせつつ通ったのも今は兵士共の夢のあとである。

慶長六年 ( 1601 )

往来がひんぱんとなり、殊に参勤交代の大名行列は豪華絢爛たるもので、二十万石以上の

大名は武将が二十騎、足軽が百二十人から三百人もあり、一万石の大名でも五、六十人の

共揃えで、その行列はこの峠をうめつくしたことであろう。

この道も明治九年トンネルの開通によってとざされたが、明治初期までは上り下りする

旅人の難所であった。」

つたの細道を下っていくと、右側にあったのが『延命地蔵尊 坂下堂』。

本堂。

こちらが坂下堂の正門のようであった。

「建立年代、建立者は不明ですが、元禄十三年 (

1700 )

に、岡部宿の伊東七郎右衛門、

平井喜兵衛、中野陣右衛門の三人が発願して地蔵堂を再建し、堂内の仏具をそろえ鴻鐘を

新たに鋳して鐘楼も建立しました。霊験あらたかと村人や近隣の人々に信仰され、

その霊験のあらたかさを示す二つの伝説「鼻取地蔵」「稲刈地蔵」が残されています。

堂内には地蔵菩薩像が安置されており、この地蔵尊は宇津ノ谷峠を越えようとする旅人の

安全を守り、また、堂前の木陰は旅人の疲れを癒しました。

今でも八月二十三、四日の大縁日には、串に刺した十団子をお供えして供養します。

また、新盆供養のために遠方からも参拝者が訪れます。」

『つたの細道 西口』碑。

碑の手前、国道1号線への合流地点手前の道路擁壁にあった

『東海自然歩道バイパスコース』案内図。

その3 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12