PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

白と紫のアイリス。

ズームで。

スズラン。

鈴のような可愛らしい花姿で、ひっそりと咲くスズラン。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

「藤枝宿は、東海道五十三次の22番目の宿場。

現在の静岡県藤枝市の山沿い、本町および大手にかけての一帯。

歴代の城主が江戸幕府の要職を務めた田中城の城下町として、また塩の産地であった

相良に至る田沼街道への分岐点として、最盛期には旅籠が37軒あり、商業地としても栄えた。

明治に入り東海道本線が建設される際、当初は宇津ノ谷峠 - 藤枝宿 - 島田宿というルートと

なる予定であったが、地形が険しい上に遠回りになることから大崩海岸 - 藤枝宿 - 島田宿へと

変更され、最終的には大崩 - 焼津 - 島田宿がルートとして選ばれることになった。

このため、1889年に開業した藤枝駅は宿場町から3キロほど離れた位置に設けられたのだ」と。

芝桜も美しく。

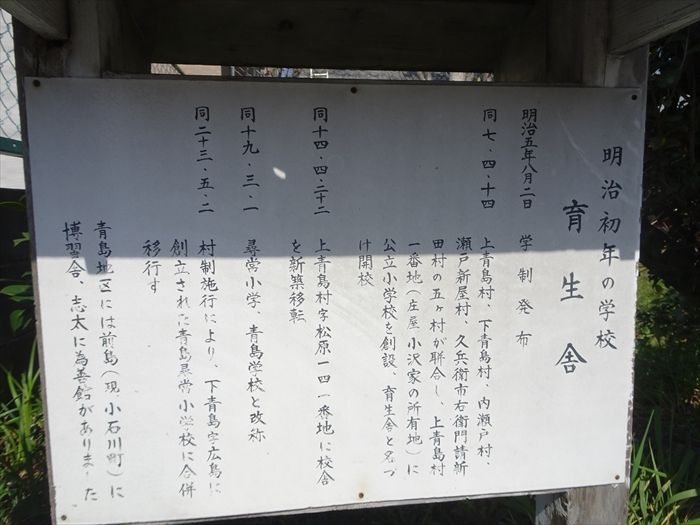

『育生舎跡(いくせいしゃあと)』。

明治7年4月14日、上青島村、下青島村、内瀬戸村、瀬戸新屋村、久兵衛市右衛門請新田村の

五ヶ村が聠合し、上青島村一番地(庄屋小沢家の所有地)に公立小学校を創設、

育生舎と名づけ開校。

『明治初年の学校 育生舎 』

「明治五年八月二日 学制発布

同七・四・十四 上青島村、下青島村、内瀬戸村、瀬戸新屋村、久兵衛市右衛門

請新田村の五ヶ村が聠合し、上青島村一番地(庄屋小沢家の所有地)

に公立小学校を創設、育生舎と名づけ開校

同十四年・四・二十二 上青島村字松原一四一番地に校舎を新築移転

同十九・三・一 尋常小学、青島学校と改称

同二十三・五・二 村制施行により、下青島字広島に創立された青島尋常小学校に

合併移行す。青島地区には前島(現小石川町)に博習舎、

志太に為善館がありました」

JR東海道線に近い旧東海道・青島焼津街道を進む。

ここは静岡県藤枝市上青島149−14手前。

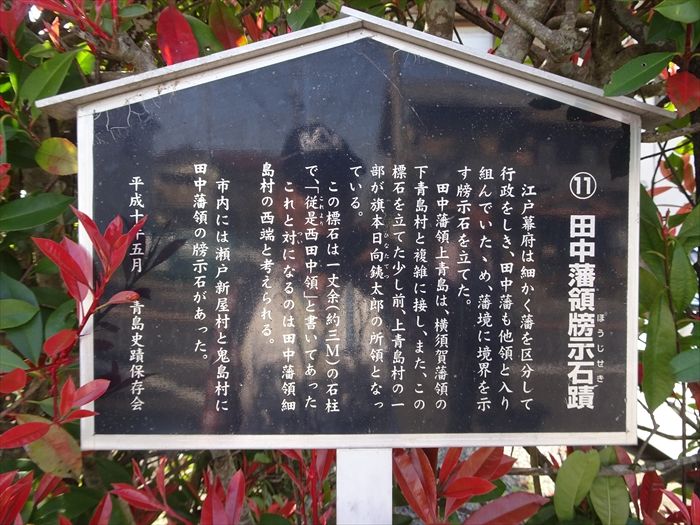

『田中藩領牓示石碑』

「江戸幕府は細かく藩を区分して行政をしき、田中藩も他領と入り組んでいたため、

藩境に境界を示す牓示石を立てた。

田中藩領上青島は、横須賀藩領の下青島村と複雑に接し、また、この標石を立てた少し前、

上青島村の一部が旗本日向鉄太郎の所領となっている。

この牓示石は一丈余(約三M)の石柱で、「従是(これより)東田中領」と書いてあった。

これと対になるのは田中藩領細島村の西端と考えられる。

市内には瀬戸新屋村と鬼島村に田中藩領の牓示石があった」

道路脇には、ピンクのレンゲの花も。

松並木の名残が旧東海道両脇に。

白い壁には『喜久醉(きくよい)』の文字が。

青島商店の壁にも。

藤枝市の人気の日本酒とのこと。

青島酒造の工場が右手に。

創業 明治元年(1868年)の老舗の酒屋。

喜久醉の樽が積まれていた。

更に進むと前方に橋が。

旧東海道・県道222号線の『東光寺谷川』に架かる『瀬戸橋』を渡る。

川を渡ると右手の開花を始めた桜の木の下に祠が。

『鞘堂』。

その横に『御小休所阯』と刻まれた石碑が。

石碑の裏には『明治天皇、昭和九年四月 青島町長 青島鋼太郎』の文字が。

更に松並木の残る旧東海道を進む。

『静岡金型前(一里山)』のバス停。

左手に道標が。

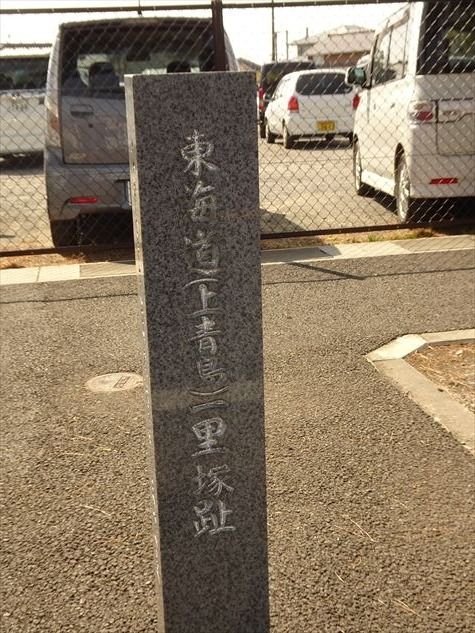

夢舞台東海道道標『上青島の一里塚跡』。

島田宿境まで29町、3.2kmと。

『東海道(上青島)一里塚阯』。

日本橋から51番目。この付近には松並木が保存されて。

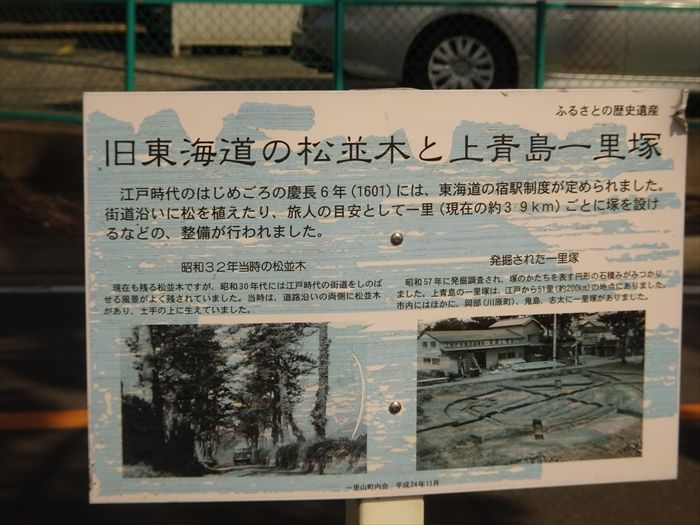

『旧東海道の松並木と上青島一里塚』

「昭和32年当時の松並木

現在も残る松並木ですが、昭和30年代には江戸時代の街道を偲ばせる風景がよく

残されていました。当時は、道路沿いの両側に松並木があり、土手の上に生えていました。

発掘された一里塚

昭和57年に発掘調査され、塚のかたちを表す円形の石積みがみつかりました。

上青島の一里塚は江戸から51里(約200㎞)の地点にありました。

市内にはほかに岡部(川原町)、鬼島、志太に一里塚がありました。」

少しばかり土盛りされた(削られてしまった?)土手に生えている松並木。

そして藤枝市から別れて島田市に入ります。

日本橋から205.7km、以前はこの道路が国道1号線であったようだ。

現在は藤枝バイパスが国道1号線。この道路は県道381号線。

『平成31年2月17日 スーパーボランティア 尾畠氏通過』と

その時の写真も添えて紹介されていた。

この後、東京から自宅のある大分まで約1100キロを徒歩で帰宅中だったが

2月23日に浜松市内で断念し、大分の自宅に帰宅していたことを26日、

フジテレビ系「プライムニュース イブニング」が報じたのであった。

道悦島東(どうえつじまひがし)交差点を進む。

島田市道悦5丁目1−14にある『島田警察署 六合交番』前を通過。

『JR六合駅』手前の『島田市道悦交差点』を通過。

左手に『JR 六合駅』が見えた。

1986年(昭和61年)4月26日 - 国鉄東海道本線の藤枝 - 島田間に新設開業した駅。

1960年11月21日、当駅付近で当時の狭軌世界最高速度である175km/hを記録した事を

記念したクモヤ93最高速記念碑が駅構内にあった。(5月22日に再度立ち寄り撮影)

前方を左側に分岐するのが旧東海道であると。

右側の狭い緑地帯にあったのが、『道悦島』道標。

右手には大きな竹林の山が拡がっていた。

後1ヶ月も経たないうちに旬のタケノコが・・・と思ったのであった。

珍しい?『昭和天皇御巡察之處』の石碑を発見。

今回の「旧東海道を歩く」で明治天皇は数あれど昭和天皇は初めて見た?のでは。

そして『大津谷川(おおつやがわ)』に架かる『栃山橋』を渡る。

『大津谷川』。

島田市と隣接する藤枝市との市境付近で大井川の流れに合流している大津谷川。

左手に見えたのが東海道線の鉄橋。

『栃山土橋』と書かれた真新しい案内板。

「大津谷川と伊太谷川が、この橋の川上で合流して栃山川と名を変えます。

昔は「島田川」とも呼ばれていました。

享和(きょうわ)三年(一八〇三年)に書かれた「島田宿書上控

(しまだじゅくかきあげひかえ)」によると、江戸時代の「栃山橋」は土橋で、

長さ一七間(三六・六米)、横幅三間(五・四米)、橋杭は三本立て七組で支えていました。

土橋とは、板橋の上に柴(木の枝)を敷き、その上に土を貼ったものでした。

この橋の東端が、当時の道悦島村と島田宿の境となっていました。 」

歩道橋の下に小さな水路が。

『監物川と監物橋』の真新しい案内板。

「寛永十二(一六三五)年、島田宿は田中藩の預所(あずかりしょ)となり、田中城主であった

水野監物忠善(みずのけんもつただよし)の支配下に入りました。

志太郡一帯を支配することになった監物は、水不足に悩む栃山川以東の村々のために、

灌漑用の水路を作ることを計画しました。そして島田宿の南(横井)に水門を設けて

大井川の水を取り込み、そこから栃山川まで水路を開削して大井川の水を引き入れました。

感謝した農民たちは、その名前を後世に残そうと、この水路を「監物川」と呼び、

東海道に架けた幅三間、長さ二間の短い土橋を「監物橋」と呼んだものと思われます。」

『御仮屋交差点』で旧東海道は県道381号線を離れて左に分岐。

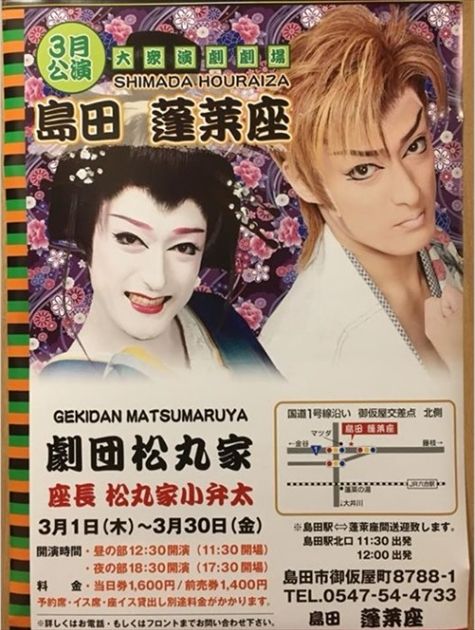

県道381号線沿いには『島田 蓬莱座』の看板が。

2013年3月にオープンした大衆演劇専門の劇場とのこと。

静岡県下初の大衆演劇専用劇場として開業した『島田蓬莱座』の2号店。

1ヶ月ごとに劇団が入れ替わり昼夜2公演無休にて営業しており、日々の演目内容も

日替わりとなっていると。

3月公演では、劇団松丸家による涙と笑いの芝居「豪華絢爛歌舞ショー」が

開演されているようであった。

その1

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12