PR

Keyword Search

Comments

早くも稲刈り、銀杏…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん花苗植え ・

New!

Gママさん

New!

Gママさん水槽用冷却ファンの…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

黄色のシャクヤク(芍薬)。

澄んだ黄色が美しく。

そして赤のシャクヤク(芍薬)。

これぞ真紅。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道を歩く(藤枝~金谷)に行って来ました。

地元の私鉄駅をいつもの5:48発に乗りこの日のスタート。

藤沢、三島、静岡で乗り換えてJR藤枝駅に向かう。

途中、静岡県内に入り車窓から好天の富士山を楽しみながら進む。

定刻の時間にJR藤枝駅に到着し、北口からこの日の旧東海道歩きのスタート。

時間は8:53前。

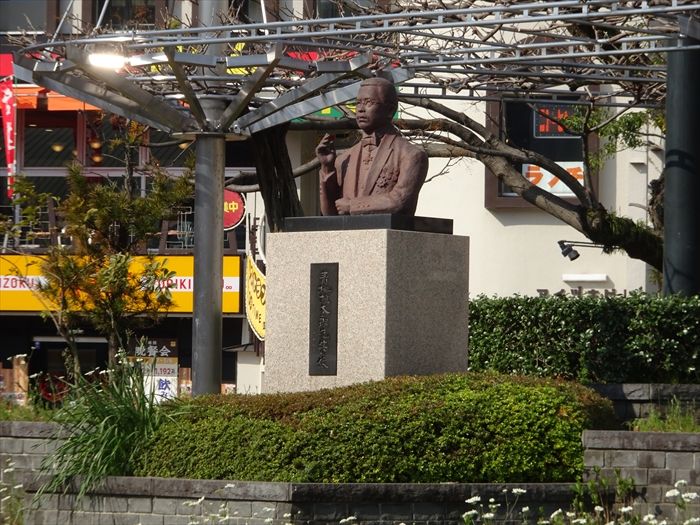

北口広場には『青地雄太郎像』が。

藤枝駅開設はもちろん、飯山線前身の飯山鉄道敷設にも貢献した人物であると。

JR藤枝駅を振り返る。

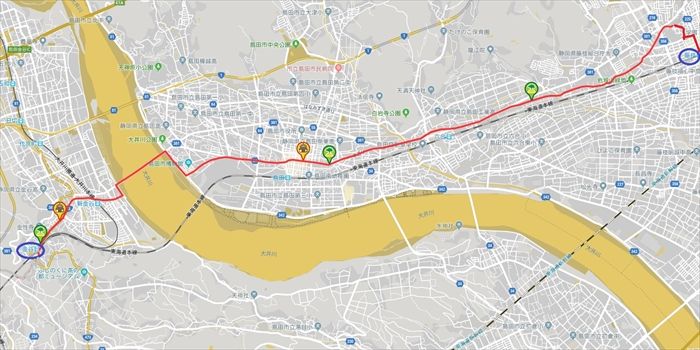

この日のコースを 赤の線

で。

大井川近くまではひたすら東海道線に沿って歩いたのであった。

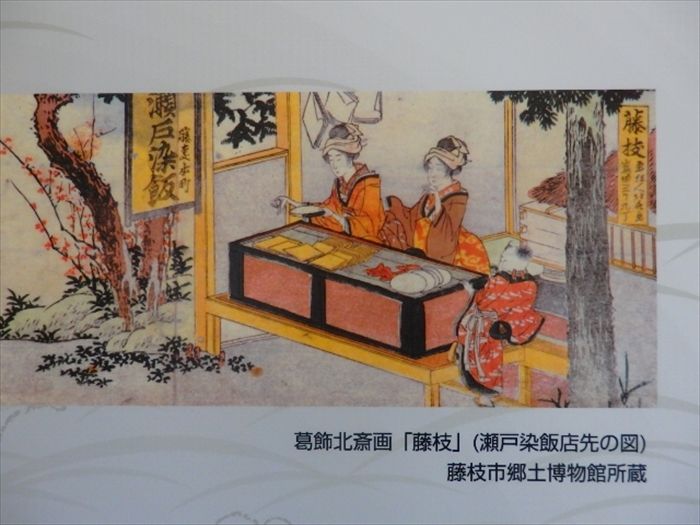

そして、最初に藤枝名物の『瀬戸の染飯』を買いにJR藤枝駅に近い旧東海道に

向かう途中にある『喜久屋』を訪ねる。旅友からこの日の昼食用に買って行こうと。

『瀬戸の染飯』とは、この藤枝地域で、昔から糯米を蒸した強飯(こわいい)を

梔子(くちなし)の実で黄色く染めた染飯でおにぎりのようにしたもの。

しかしこの日は水曜日で残念ながら休店していたのであった。

『喜久屋』から50m程の左側にあったのが『駅前神社』。

『駅前神社』とは名前が安易であるが、どのような由来の神社なのであろうか?

商店街の組合が造った神社なのかも。

そして民家の庭の桜も開花。

旧東海道に合流する細い道沿いに在った『秋葉神社』。

静岡県内にはこのクラスの小さな『秋葉神社』が多数あったのだ。

旧東海道に入り西に進む。前方には松並木も。

左手にあったのが『六地蔵堂』。

鐘ヶ池に棲んで旅人を悩ませていた龍を、鬼岩寺二世静照上人が修法により退治した。

その際に鏡池堂が建てられ、智証大師作の六地蔵を祀ったといわれている。

現在の堂は、昭和33年に昔の形を残して改築したもの。

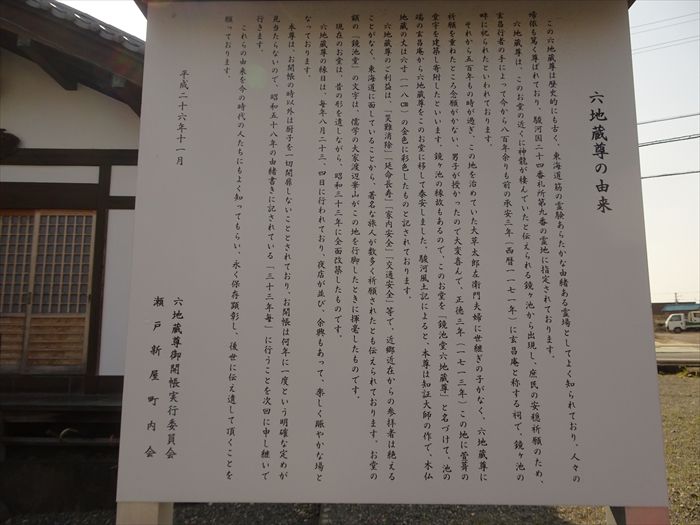

『六地蔵堂の由来』が小さな字で詳細に。

自分の事はさて置き、もう少し簡潔に纏めてほしいのであったが・・・・。

「この六地蔵尊は歴史的にも古く、東海道筋の霊験あらたかな由緒ある霊場としてよく

知られており、人々の帰依も篤く尊ばれており、駿河国二十四番札所第九番の霊地に

指定されております。

六地蔵尊は、このお堂の近くに神龍が棲んでいたと伝えられる鏡ヶ池から出現し、庶民の

安穏祈願のため、玄昌行者の手によって今から八百年余りも前の承安三年(西暦1171年)に

玄昌庵と称する祠で、鏡ヶ池の畔に祀られたといわれております。

それから五百年もの時が過ぎ、この地を治めていた大草太郎左衛門夫婦に世継ぎの子がなく、

六地蔵尊に祈願を重ねたところ念願がかない、男子が授かったので大変喜んで、正徳三年

(1713年)この地に茅葺の堂宇を建築し寄付したといいます。鏡ヶ池の縁故もあるので、

このお堂を「鏡池堂六地蔵尊」と名づけて、池の端の玄昌庵から六地蔵尊をこのお堂に移して

泰安しました。駿河風土記によると、本尊は知証大師の作で、木仏地蔵の丈は六寸(18cm)の

金色に彩色したものと記されております。

六地蔵尊のご利益は、「災難消除」「延命長寿」「家内安全」交通安全」等で、近郷近在からの

参拝者は絶えることがなく、東海道に面していることから、著名な旅人が数多く祈願されたとも

伝えられております。お堂の額の「鏡池堂」の文字は、儒学の大家渡辺崋山がこの地を

行脚したときに揮毫したものです。

現在のお堂は、昔の形を遺しながら、昭和三十三年に全面改築したものです。

六地蔵尊の縁日は、毎年八月二十三、四日に行われており、夜店が並び、余興もあって、

楽しく賑やかな場となっております。

本尊は、お開帳の時以外は厨子を一切開扉しないこととされており、お開帳は何年に一度という

明確な定めが見当たらないので、昭和五十八年の由緒書きに記されている「三十三年毎」に

行うことを次回に申し継いで行きます。

これらの由来を今の時代の人たちにもよく知ってもらい、永く保存顕彰し、後世に伝え遺して

頂くことを願っております。 」

その先の合流地点にも石仏碑が。

六地蔵?が刻まれた交通安全碑であるようだ。

こちらの石碑には『川中島 八兵衛之碑』と刻まれていた。

この地域では、」八兵衛さんは疫病や水害を除けてくれる存在と信じられているのだと。

村とか町内会程度のご近所同士の集団で祀っている場合が多く、祀る方法としては

八兵衛碑と呼ばれる石碑をそれぞれの地元に建てるのが一般的なやり方なのだと。

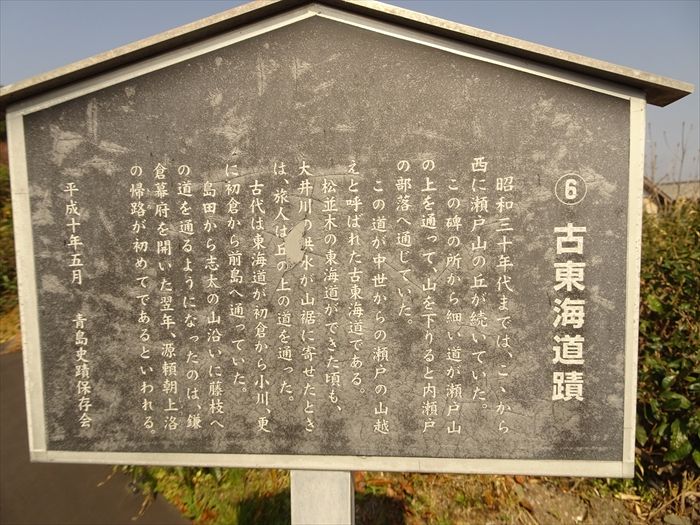

その先、右手にあったのが『古東海道蹟』。

「昭和三十年代までは、ここから西に瀬戸山の丘が続いていた。

この碑の所から細い道が瀬戸山の上を通って、山を下りると内瀬戸の部落へ通じていた。

この道が中世からの瀬戸の山越えと呼ばれた古東海道である。

松並木の東海道ができた頃も、大井川の洪水が山裾(すそ)に寄せたときは、

旅人は丘の上の道を通った。

古代は東海道が初倉から小川、更に初倉から前島へ通っていた。

島田から志太の山沿いに藤枝への道を通るようになったのは、鎌倉幕府を開いた翌年

源頼朝上洛(じょうらく)の帰路(きろ)が初めてであるといわれる。 」

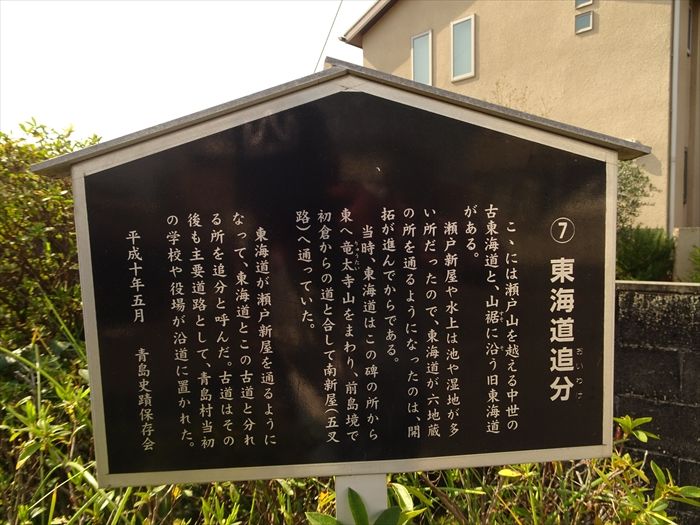

更に50m程の左手には『東海道追分』が。

「こゝには瀬戸山を越える中世の古東海道と、山裾に沿う旧東海道がある。

瀬戸新屋や水上は池や湿地が多い所だったので、東海道が六地蔵の所を通るようになったのは、

開拓が進んでからである。

当時、東海道はこの碑の所から東へ竜太(りゅうたい)寺山をまわり、前島境で初倉からの

道と合して南新屋(五叉路)へ通っていた。

東海道が瀬戸新屋を通るようになって、東海道とこの古道と分れる所を追分と呼んだ。

古道はその後も主要道路として、青島村当初の学校や役場が沿道に置かれた。」

更に旧東海道(県道222号線)を進む。

前方両側に、短いが松並木が。

これらの松の樹齢は?

民間の会社が『 松枯れ防止剤の樹幹注入

』をした後の管理用Tagのようであった。

この後に訪ねた『千貫堤・瀬戸染飯伝承館』の真っ赤な案内ボードが。

右手の一段高い場所にあった『延命地蔵堂』。

瀬戸山が東名高速道路建設のために削られ、南側中腹にあった地蔵堂が

この場所に移築されたのだと。

祠の中の可愛らしい地蔵様。

祠の隣には『瀬戸古墳群供養塔』の文字が。

奥には庚申塔や墓石群も。

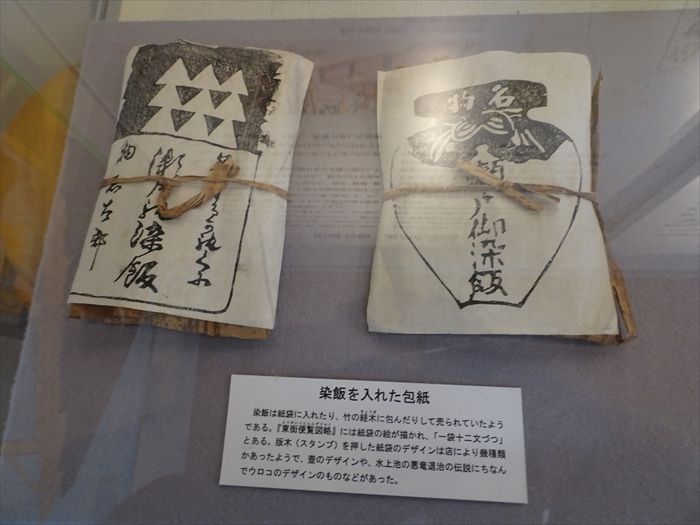

『市指定文化財 瀬戸の染飯版木』と書かれた石柱が左手に。

『版木』とは何を意味するのか、上の写真を撮った時から不明であったが、ネットで

調べてみると、藤枝宿の西、瀬戸町(現在の藤枝市瀬戸、上青島付近)の立場

(旅人の休憩場所)の茶店の名物であった『瀬戸の染飯』を現代風にアレンジし、

復活させたのが、先程訪ねたJR東海 藤枝駅前の「喜久屋」さん。

竹の皮で包んだパッケージは下記の写真の左。

包み紙には「名物 瀬戸御染飯」の文字。

そして、現在もその版木が残り、市有形文化財になっているのだと。

【 https://ippin.gnavi.co.jp/article-10198/

】

こちらは『千貫堤』の碑。

「慶長や寛永の大井川の大洪水でこの地は度々水害に悩まされた。

寛永十二(一六三五)年田中城主となった水野監物忠善(けんもつただよし)は領内を

大井川の洪水から守るため、ここ下青島の無縁寺の山裾から南方藤五郎山(今はない)を

はさみ本宮山(正泉寺裏山)まで約三百六十米のわたり、高さ三・六米、巾二十九米の

大堤防を一千貫もの労銀を投じて造築したのでこの名がある。

昭和四十年代の土地開発によって、藤五郎山を始め堤は取りのぞかれ、現在は石野家の

南側に約四十Mの堤がそんままの姿で残っている。」

千貫堤の絵地図もこの案内板には。

『千貫堤・瀬戸染飯伝承館』に到着。

時間は9:32であった。実は開館はこの時期は10時からであったが、

たまたま係のボランティアの方が出て来られ、鍵を開けて案内して下さったのであった。

伝承館の暖簾は何故か藍染。

ボランティアの方に、クチナシで染めた暖簾が良いのではと余計なお世話を。

館内の様子。

これが食べたかった『瀬戸の染飯』。

『染飯を入れた包紙』。

乾燥したクチナシの実は漢方薬として知られていて、消炎・解熱・鎮痛・利尿などの様々な

薬効があり、旅人にとって足腰の疲れをとる食べ物として評判が広がり、東海道中を行きかう

人々にはなくてはならない名物になったとのこと。

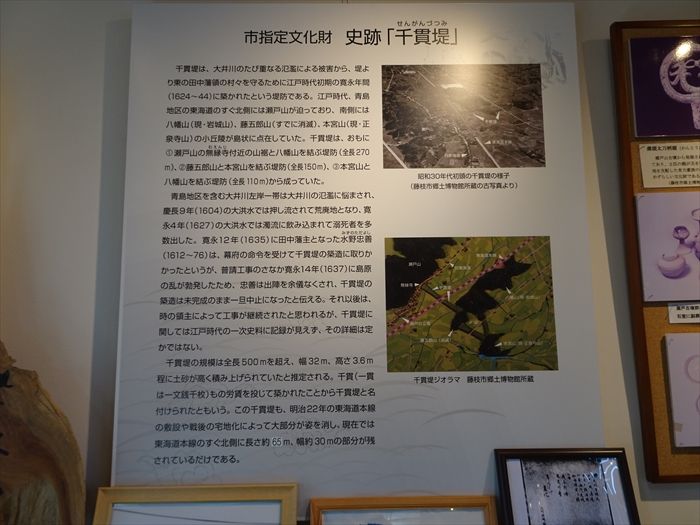

そして『市指定文化財 史跡「千貫堤」』。

千貫堤は、①瀬戸山~八幡山を結ぶ全長270m、②藤五郎山と本宮山を結ぶ全長150m、

③本宮山と八幡山を結ぶ全長110mで構成されていましたが、明治以降、東海道線の敷設や

田畑開墾、戦後の宅地化で大部分が消滅し、伝承館が立つ約65m幅30mの部分のみ残っています。

瀬戸山と藤五郎山はすっぽり削られ、東名高速道路の建設現場で主にのり面に使われたそうです。

昭和四十年代の土地開発によって壊される前の千貫堤の写真が展示されていた。

昭和35(1960)年11月21日、東海道本線の島田~藤枝間の上り線で、狭軌の線路としては

当時の世界最高時速175キロを達成したのだと。

その事に関連して様々な規格のレール等の展示もされていた。

昔の千貫堤の姿。

瀬戸山~八幡山~本宮山を繋ぐ『千貫堤』。

伝承館の裏には残されている『千貫堤』の姿が。

『千貫堤・瀬戸染飯伝承館』は『千貫堤』の上に建っているのであった。

『街道名物 瀬戸の染飯』の幟。

こちらは「クチナシ」で染めたものであろうか?

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12