PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

島田宿の旧東海道の『本通り(県道34号線)を進み、右手の非常に狭い路地に入り

『林入寺』を目指す。

『曹洞宗 佛殿山 林入禅師』参道。

『山門』には『佛殿山』の扁額が。

『本堂』。

ある年、島田宿にたちの悪い流行風邪が広がって困っていたところ、和尚の夢枕にご本尊が現れ、

境内の梅の花と葉を煎じて飲ませようお告げがあった。村人にこれを飲ませたところ、

流行風邪は収まり、以後、境内にあるこの梅を 「薬梅」 と呼ぶようになったという。

本堂の扁額は『林入寺』。

『延命地蔵尊』。

近くにあった『須田神社』を訪ねた。

須田神社の『拝殿』。

江戸初期、旅の修験者が代官長谷川藤兵衛の知遇を得て7丁目天王小路西角に青面金剛の

庚申堂を建てた。その後、この地に牛頭天王を勧請して天王社を創建し、庚申堂も天王社の

隣に遷座した。このため彼は 「勧請院」 と呼ばれた。明治42年(1909)に須田神社と

改称された。境内には、庚申堂、勧請院堂、御神木のクスノキがある。

『勧請院堂』。

御神木の『須田神社のクスノキ』。

近づいて。

樹高:18m 目通り幹囲:5.4m 推定樹齢:300年以上。

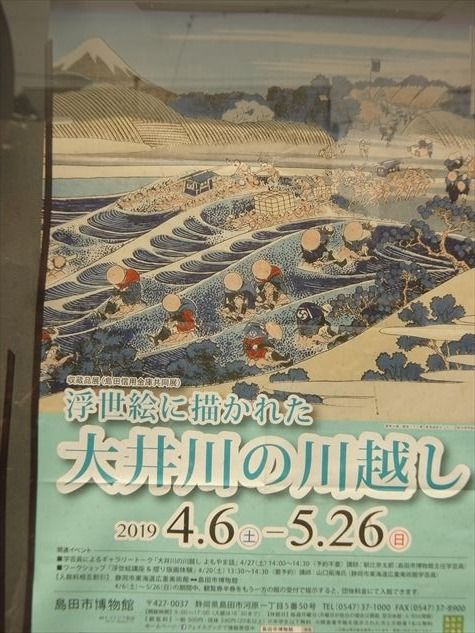

『大井川の川越し』展のポスター。

「江戸時代、島田宿と金谷宿の間を流れる大井川は、「越すに越されぬ」とうたわれた

東海道の難所でした。この地には、四季折々の景観や旅人たちの様子を題材とした

浮世絵や屏風絵などが数多く残されています。

本展示では、館蔵品の中から島田宿・金谷宿や大井川の川越しを描いた作品を展示すると

ともに、今年90周年を迎える島田信用金庫の所蔵する名品を併せて紹介します。

地域の発展に寄与しながら、歴史や文化の伝承にも取り組んでこられた同金庫との共同展を

通して、大井川の川越しを生き生きと描いた浮世絵の世界をお楽しみください。」

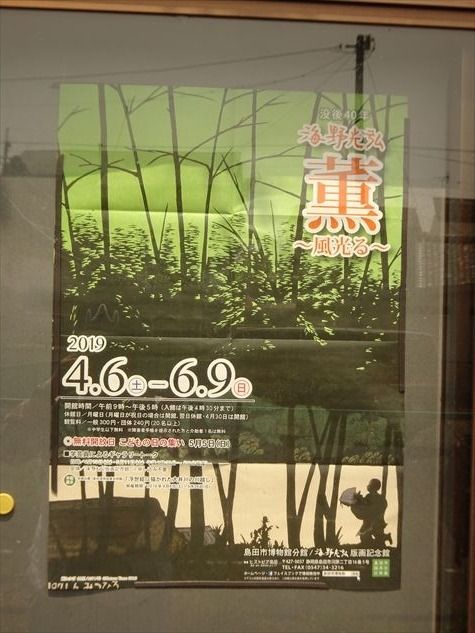

『海野光弘 薫 ~風光る~』展のポスター。

須田神社前の道路から境内を再び。

旧東海道に戻る途中に、ユニークな狐像を発見。

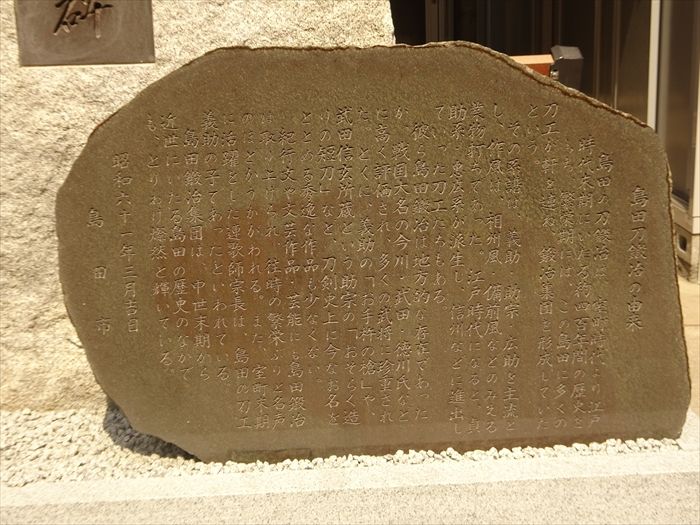

『刀匠島田顕彰碑』

『島田刀鍛冶の由来』

島田の刀鍛冶は、室町時代より400年続くという歴史を持ち、繁栄時には多くの刀鍛冶が

島田に軒を連ね、刀鍛冶集団を作っていたと。

「助宗」「義助」「広助」を主流として、代々同名を踏襲してきました。島田の刀鍛冶は

地方的なものでしたが、戦国大名の今川氏、武田氏、徳川氏より高い評価を受け、

大切にされたといわれています。

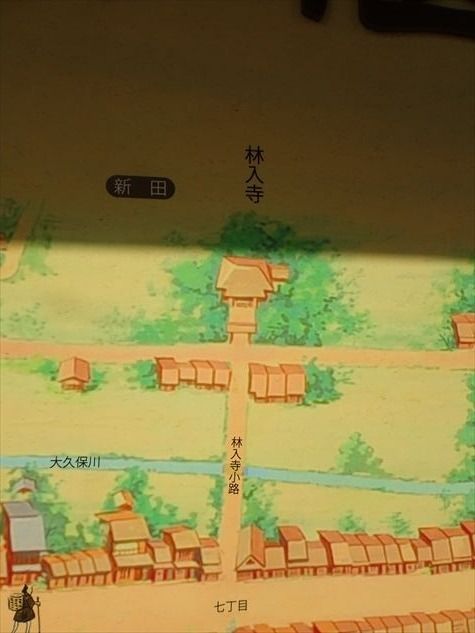

『旧東海道 島田宿案内図』

「島田御陣屋の最初の代官となった地元出身の長谷川藤兵衛長勝は自分の屋敷を代官所とし、

その後三代つづきました。孫の長谷川藤兵衛勝峯のとき遠州川井代官所に移動となったため、

屋敷と建物は幕府所有となり、その後、代官が次々と赴任してきました。なお現存する

「御陣屋稲荷社」は当時は御陣屋の屋敷神として祀られていたものです。

本陣跡

本陣とは、大名や身分の高い公家、僧侶などが宿泊や休憩をしたところです。宿場の中でも

大きな屋敷を持ち、経済的にも裕福な民家が幕府から指定され、主人は「名字帯刀」を

許されていました。

島田宿の本陣は、上(西)から上本陣の村松九郎次家、中本陣の大久保新右衛門家、

下本陣の置塩藤四郎家の三軒がありましたが、脇本陣は置かれませんでした。

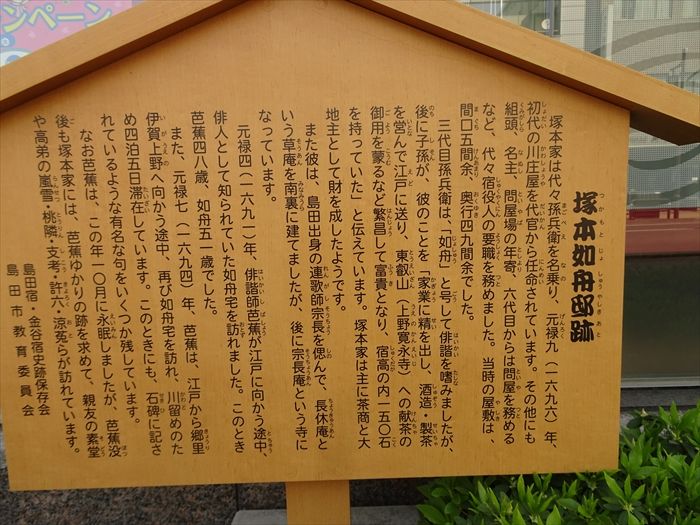

塚本如舟屋敷跡

元禄四年( 1691

)と元禄七年( 1694

)の二回、俳諧師松尾芭蕉が旅の途中に客として泊まった

ことが知られる島田宿組頭の一人、塚本孫兵衛(俳号如舟)の屋敷跡です。芭蕉没後も、

その縁を求めて、芭蕉の友人や弟子たちが数多く立ち寄っています。

桑原家跡

文化・文政期から幕末期にかけて、島田宿随一の素封家(財産家)でした。一丁目で酒造業

(稲葉屋)などを営み、間口十三間の屋敷を構えて、持高は島田宿村高の六分の一にも

及びました。

一方、代々文芸や書画に秀で、風雅を愉しんだ文化人の家系として駿河・遠江に広く

知られました。とくに四代目の伊右衛門宣之(金渓・黙齋)は画人でもあり、また隠居後、

駿河国内を巡歴して地誌「駿河記」を著したことで知られています。

大井神社

元禄のはじめ頃( 1689

頃)、下島(御仮屋)から現在の場所に遷座されて以来、島田宿の

総鎮守として祀られています。その時から三年に一度(寅・巳・申・亥)の大祭が行われて

きました。この祭りは大名行列・御神輿渡御行列・鹿島踊り・屋台踊りなど華やかで

彩り豊かな祭りとして知られていますが、とくに大太刀に丸帯を下げて舞う絢爛豪華な

大奴の行列と鹿島踊りは、ともに静岡県指定無形文化財に指定されています。

高札場跡

幕府は、禁令や法度(法律)を人々に知らせるため板札に書いて宿場の入口など人通りの多い

ところに掲示しました。その板札を「高札」、立てられた場所を「高札場」といいました。

島田宿には宿場の西入口にあたる大井神社南鳥居脇に立てられていました。

内容はキリシタン禁制や火事場禁制、毒薬贋金等禁制、伝馬法度、人馬賃銭定などで、

いわば公報の掲示板でした。

西升形跡(宿西入口)

島田宿西の入口に当る大井神社南鳥居向い側に、宮川と正覚寺小路の間を土塁で囲った

升形の見付が設けられていました。ここで本陣の主人や町方の役人が大名行列の

送り迎えをしました。ここから西は、向島集落まで松並木でした。」

先ほど歩いた狭い小路は『林入寺小路』と呼ばれていたようだ。

ここに『島田刀鍛冶』、『問屋場』が在った場所のようである。

島田市の汚水マンホール蓋。

「帯祭」の様子がデザインされた蓋。

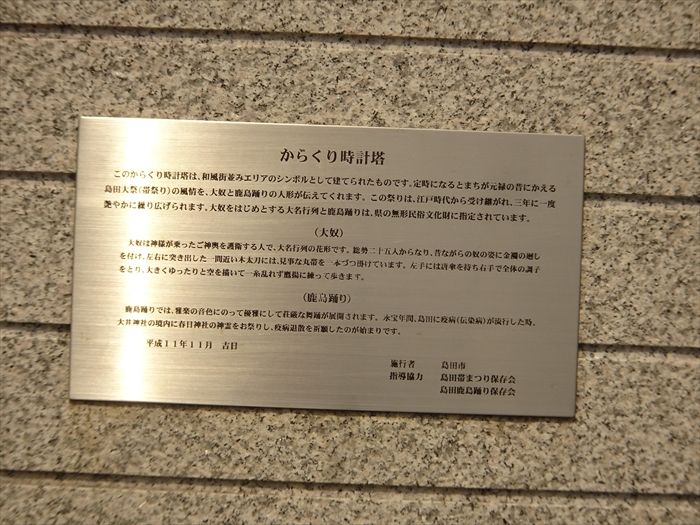

『からくり時計塔』もあるこの通りが「おび通り」。

『 からくり時計塔 』⬅リンク。

この時計塔には、帯まつりに登場する大奴の人形が、音頭にあわせて可愛らしく踊りだす

仕掛けがあります。

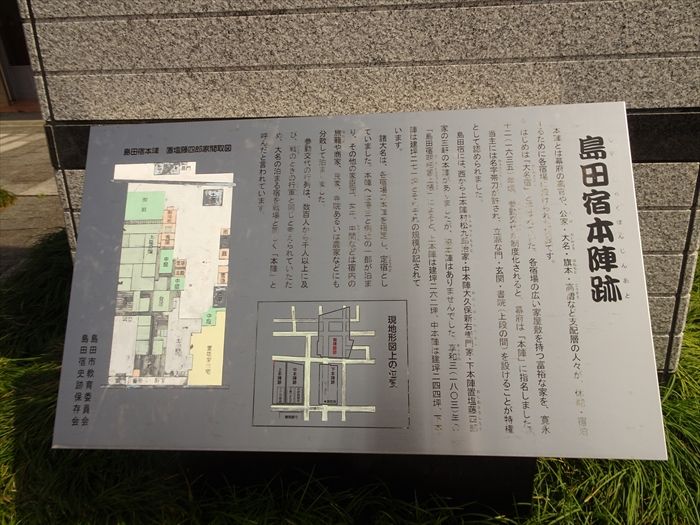

『島田宿 本陣跡』碑。

「本陣とは幕府の高官や公家・大名・旗本・高僧など支配層の人々が、休憩・宿泊するために

各宿場に設けられた施設です。

はじめは「大名宿」と呼ばれていた、各宿場の広い家屋敷を持つ富裕な家を、

寛永十二(一六三五)年頃、参勤交代が制度化されると、幕府は「本陣」に指名しました。

当主には名字帯刀が許され、立派な門・玄関・書院(上段の間)を設けることが特権として

認められました。

島田宿には、西から上本陣村松九郎治家・中本陣大久保新右衛門家・下本陣置塩藤四郎家の

三軒の本陣がありましたが、脇本陣はありませんでした。享和三(一八〇三)年の

「島田宿明細書上帳」によると、上本陣は建坪二六二坪、中本陣は建坪二四四坪、

下本陣は建坪二七一坪とそれぞれの規模が記されています。諸大名は、各宿場の本陣を

中間などは宿内の旅籠や商家、民家、寺院あるいは農家などにも分散して泊まりました。

参勤交代の行列は、数百人から千人以上に及び、戦のときの行軍と同じと考えられていたため、

大名の泊まる宿を戦場と同じく「本陣」と呼んだと言われています。」

現在本陣の位置は、おび通りカラクリ時計前に下本陣置塩家跡、天野呉服店角に中本陣村松家跡、

割烹旅館三布袋前に上本陣村松家跡の石柱(碑)があります。

天野呉服店角に『中本陣村松家跡』碑。

割烹旅館三布袋前に『上本陣村松家跡』碑。

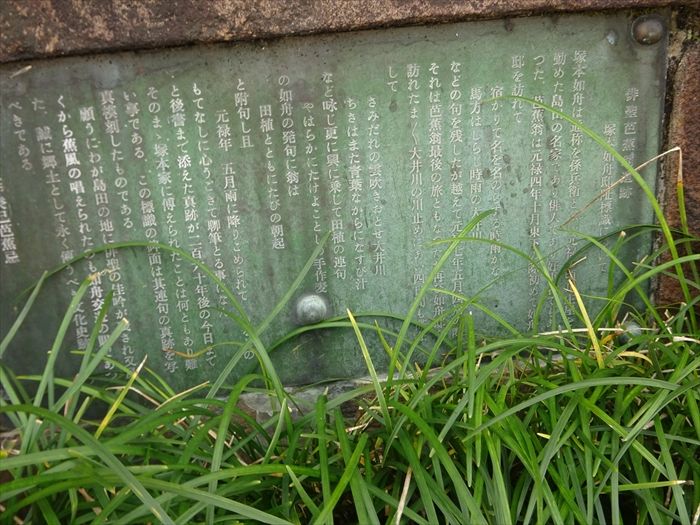

『俳聖芭蕉翁遺跡 塚本如舟邸跡(如舟と芭蕉と連句碑)』

「やはらかにたけよ今年の手作麦 如舟

田植とゝもにたひの朝起 はせを

元禄七(年)五月雨(さみだれ)に降こめられてあるし(あるじ)のもてなしに

こころうこ(動)きて聊(いささか)筆とる事になん」

「塚本家は代々孫兵衛を名乗り、元禄九年( 1696

)初代の川庄屋を代官から

任命されています。その他にも組頭、名主、問屋場の年寄、六代目からは問屋を務めるなど、

代々宿役人の要職を務めました。当時の屋敷は間口五間余、奥行四十九間余でした。

三代目孫兵衛は、「如舟」と号して俳諧を嗜みましたが、後に子孫が、彼のことを

「家業に精を出し、酒造・製茶を営んで江戸に送り、東叡山(上野寛永寺)への献茶の御用を

蒙るなど繁昌して富貴となり、宿高の内百五十石を持っていた」と伝えています。

塚本家は主に茶商と大地主として財を成したようです。

また彼は、島田出身の連歌師宗長を偲んで、長休庵という草庵を南裏に建てましたが、

後に宗長庵という寺になっています。

元禄四年( 1691

)、俳諧師芭蕉が江戸に向かう途中、俳人として知られていた如舟宅を

訪れました。このとき芭蕉四十八歳、如舟五十一歳でした。

また、元禄七年( 1694

)、芭蕉は、江戸から郷里伊賀上野へ向かう途中、再び如舟宅を訪れ、

川留めのため四泊五日滞在しています。

このときにも、石碑に記されているような有名な句をいくつか残しています。

なお芭蕉は、この年十月に永眠しましたが、芭蕉没後も塚本家には、芭蕉ゆかりの跡を求めて、

親友の素堂や高弟の嵐雪(ランセツ)・桃隣(トウリン)・支考(シコウ)・許六(キョロク)・

涼菟(オト)らが訪れています。」

『聖芭蕉翁遺跡 塚本如舟邸址標識について』

「塚本如舟は通称を孫兵衛と云い元禄の頃川庄屋を勤めた島田の名家であり俳人であり

好事者でもあった。芭蕉翁は元禄4年10月東下りの際初めて如舟邸を訪れて

宿かりて名を名のらする時雨かな

馬方はしらじ時雨の大井川

などの句を残したが越えて元禄7年5月西帰の際それは芭蕉翁最後の旅ともなったが

再び如舟邸を訪れたまたま大井川の川止めにあい4日間も滞在して

さみだれの雲吹きおとせ大井川

ちさはまた青葉なからになすび汁

など詠じ更に興に乗じて田植の連句

やはらかにたけよことしの手作麦

の如舟の発句に翁は

田植とともにたびの朝起

と付句し、且、元禄年五月雨に降りこめられてあるじのもてなしに心うごきて聊筆とる事に

なんと後書まで添えた真跡が260年後の今日までそのまゝ塚本家に伝えられたことは

何ともあり難い事である。この標識の碑面は其連句の真跡を写真模刻したものである。

願うにわが島田の地に俳聖の佳吟が残され又はやくから蕉風の唱えられたのも

如舟交遊の賜であった。誠に郷土として永く伝うべき文化史跡というペきである。」

島田宿はモール化が進んでいた。

静岡銀行手前の交差点を右折し、石畳の道を進み突き当りを右折。

そして再び帯通りに交わりここを右折して旧東海道に向かって戻る。

右手に『御陣屋阯』。

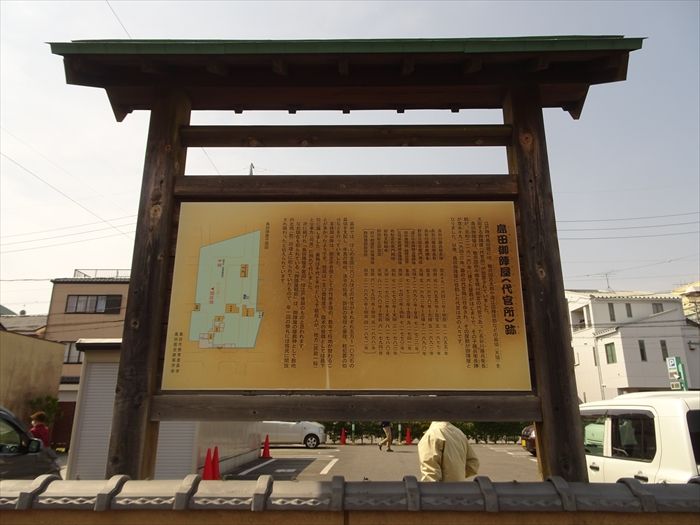

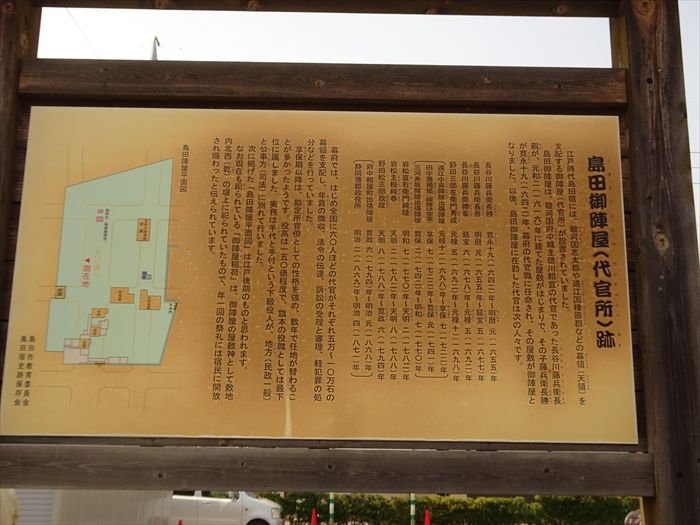

『島田御陣屋(代官所)跡』。

御陣屋(代官所)が設置されていました。

島田御陣屋は、駿河国府中城主徳川頼宣 の代官であった長谷川藤兵衛長親 が、

元和ニ( 1616

)年に建てた屋敷がはじまりで、その子藤兵衛長勝が寛永十九( 1642

)年、

幕府の代官職に任命され、その屋敷が御陣屋となりました。

以後、島田御陣屋に在勤した代官は次の人々です。

長谷川藤兵衛長勝 寛永十九( 1642 〉年 ~ 明暦元( 1655 )年

長谷川藤兵衛長春 明暦元( 1655 )年 ~ 延宝五( 1677 )年

長谷川藤兵衛勝峯 延宝六( 1678 )年 ~ 元禄五( 1692 〉年

野田三郎左衛門秀成 元禄五( 1692 )年 ~ 元禄十一( 1698 )年

遠江中泉陣屋出張陣屋 元禄十一( 1698 )年 ~ 享保七( 1722 )年

田中藩預領(陣屋は空家) 享保七( 1722 〉年 ~ 寛保元( 1741 )年

三河赤坂陣屋出張陣屋寛保ニ( 1742 )年 ~ 明和七( 1770 〉年

岩松直右衛門純睦 明和七( 1770 )年 ~ 天明ニ( 1782 )年

岩松主税純春 天明ニ( 1782 )年 ~ 天明八( 1788 )年

野田松三郎政晨 天明八( 1788 )年 ~ 寛政六( 1794 )年

府中紺屋町出張陣屋 寛政六( 1794 )年 ~ 明治元( 1868 )年

静岡藩郡政役所 明治ニ( 1869 )年 ~ 明治四( 1871 )年

幕府では、はじめ全国に六〇人ほどの代官がそれぞれ五万~一〇万石の幕領を支配し、

年貢の徴収、法令の伝達、訴訟の受理と審理、軽犯罪の処分などを行っていました。

享保期以降は、勘定所官僚としての性格を強め、数年で任地が替わることが多かったようです。

役高は一五〇俵程度で、旗本の役職としては最下位に属しました。実務は手代と手付という

下級役人が、地方(民政一般)と公事方(司法)に別れて行いました。

次に掲げた「島田陣屋平面図」は江戸後期のものと思われます。

なお現在も祀られている「御陣屋稲荷」は、御陣屋の屋敷神として敷地内北西(乾)の堤上に

祀られていたもので、年一回の祭礼には宿民に開放され賑わったと伝えられています。」

帯通りを更に旧東海道に向かって戻る。

左手静岡銀行前を通過。

本通り2丁目の交差点、ここから東が今日の東海道だ。

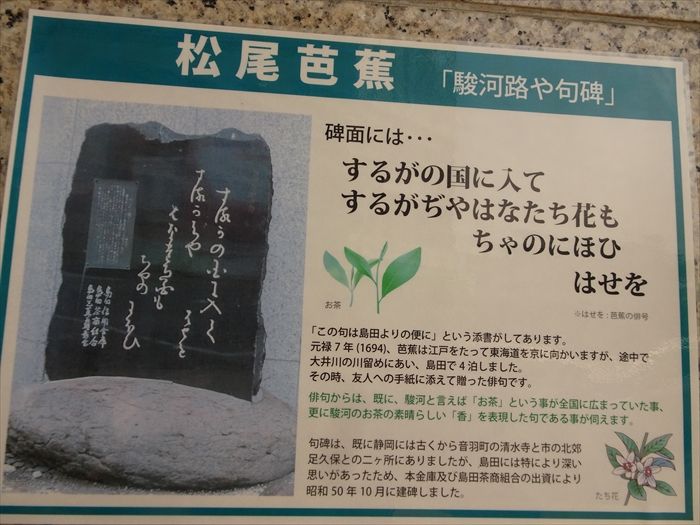

角に島田信用金庫があり、その前に『芭蕉の歌碑』があった。

するかの国に入て

するかちやはなたち花もちやのにほひ はせを

この句も元禄七年、芭蕉の最後の旅のときに詠まれたものです。

この他にも、島田市内には「駅前緑地」「博物館」など数カ所に芭蕉の句碑があります。

「宿かりて名を名乗らするしぐれ哉」

「馬かたはしらじしぐれの大井川」

「たはみては雪まつ竹のけしきかな」

「道のべの木槿は馬に喰われけり」

「馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり」

『松尾芭蕉 「駿河路や句碑」 』

碑面には

するがの国に入て するがぢや はなたち花も ちゃのにほひ はせを (はせを:芭蕉の俳号)

この句は句集芭蕉七部集中の「炭俵」上巻夏の部にあり、「島田よりの便に」という

後書がついています。此句の碑は既に静岡には音羽町の清水寺と市の北部足久保との

二ヶ所にありますが、当島田には特に縁り深きを思い、このたび同志によりここに

建碑することとなったものであります。 当此碑稿は元禄七年(1694)五月芭蕉の西帰の途次、

当宿塚本如舟邸を訪れた際書残された翁の筆跡から拡大したものであります。

本通り2丁目交差点を通過。

左手にJR島田駅が見えた。

その3 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12