PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道・本通りの本町2丁目の交差点を過ぎ、緩やかなカーブを大井川方面に進む。

右手には㈱大村屋酒造場。

天保3年、初代重兵衛が創業。現在当主は六代目にあたる島田宿の老舗酒屋。

最盛期には7軒あった島田の造り酒屋も、昭和45年頃には次々と蔵をたたみ、

当蔵も廃業の危機に晒されたのだと。

昭和50年、古文書に伝わる酒を「若竹鬼ころし」として復活させた、昭和55年に

「おんな泣かせ」を世に出したと。

若い頃、この島田に宿泊出張で来た折、飲み屋でこの「おんな泣かせ」を呑んだ記憶が。

屋根にのった赤鬼が迎えてくれた。

本通一丁目の左手角に『石柱の道標』があった。摩滅していてよく読めないが、

「東 六合村境まで十八町十六間・・西 大井川渡船場迄二十四町六間・・

南 島田駅迄一町・・」と書かれているのか?

渡船場や島田駅が出てくるから明治以降のものなのだろうか?

本通一丁目の交差点を直進。

島田市立博物館、川越(かわごし)遺跡の案内表示。

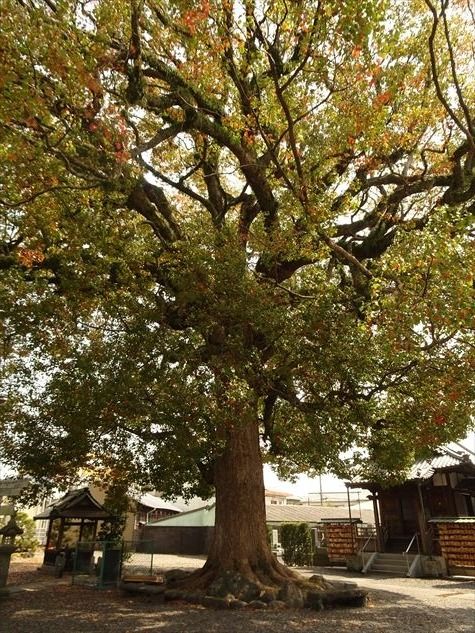

左手奥にある『正覚寺』を訪ねた。

正覚寺『山門』。

門前には石橋が架かり、山門に黒塀が続く。

クスノキの大木は御神木?。

正覚寺『本堂』。ご本尊は大曼荼羅。

島田市本通にある日蓮宗の寺院。山号は成等山。旧本山は蓮永寺。

開山は蓮華阿閣梨日持(立正大師日蓮の弟子で六老僧の一人。)、中興開山は

恵雲院日潤(元禄 4

年( 1691

年)没)とするが寺歴は不明な点が多い。日殊( 16

世)の代には

近衛殿から御歌 1

幅を拝領し永代祈願所と定められたという。

宝暦 6

年( 1756

年)、日達( 17

世)の代に本堂を再建し、明和 2

年( 1765

年)、日情( 20

世)

の代に仏像 12

体を新造し、天明 8

年( 1788

年)、日染( 21

世)の代に大津通りの

七面堂(現在の開運堂)を当寺に移転した。文久 2

年( 1862

年)頃、日荅( 26

世)の代に

庫裡から出火して伽藍を全焼したが、元治元年( 1864

年)までに古家等を移築して再建された。

現在の本堂は大正 2

年( 1913

年)日堯( 30

世)の代に再建されたもの。

旧七面堂の『開運堂』が本堂横に。

扁額には『開運堂』と。

『南無日蓮大菩薩』碑。

小さな祠の中には『浄行菩薩』が。

境内社の『稲荷神社拝殿』。

そして次に道路の向かいにある『大井神社』を訪ねた。

島田宿の鎮守様として信仰が厚く、ここで行われる「帯祭り」は天下の奇祭としても

有名だそうだ。

左側に大井神社社標、正面に安政3年(1856)の道中飛脚奉納燈籠が対で。

鳥居の扁額には『勅宣正一位 大井神社』と書かれていた。

宝永5年(1708年)7月2日に正一位の御位階を賜り、正一位大井大明神と奉称され、

さらに嘉永7年(西暦1854年)7月15日御位 勅宣

の御沙汰を拝し、

称号を勅宣正一位大井神社と改めたと。

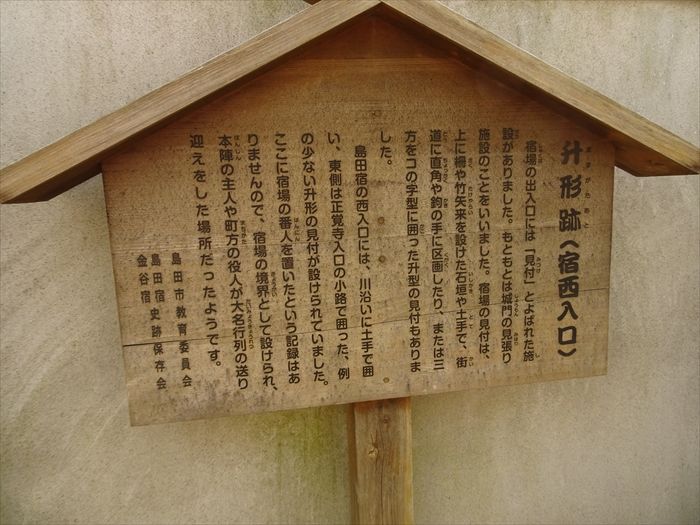

『枡形跡(宿西入口)』。

「宿場の出入口には「見付」と呼ばれた施設がありました。もともとは城門の見張り施設の

ことをいいました。宿場の見付は、上に柵や竹矢来を設けた石垣や土手で、

街道に直角や鉤の手に区画したり、または三方をコの字型に囲った升型の見付もありました。

島田宿の東入口には、例の少ない升形の見付が設けられていました。

広さは五間四方(約80㎡)ほどです。」

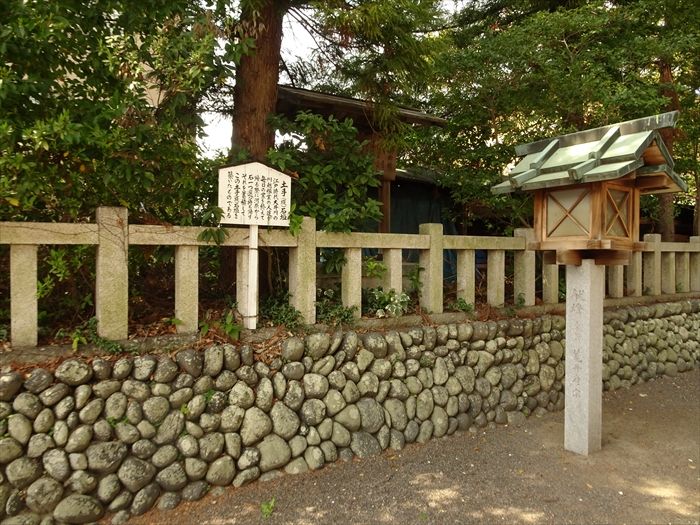

参道横の石垣は川越人足が毎日の業を終えて帰る際に、河原から石一つ持ち帰り、

それを蓄積して築いたものであると。

こちらも同様。

参道の石垣を見る。

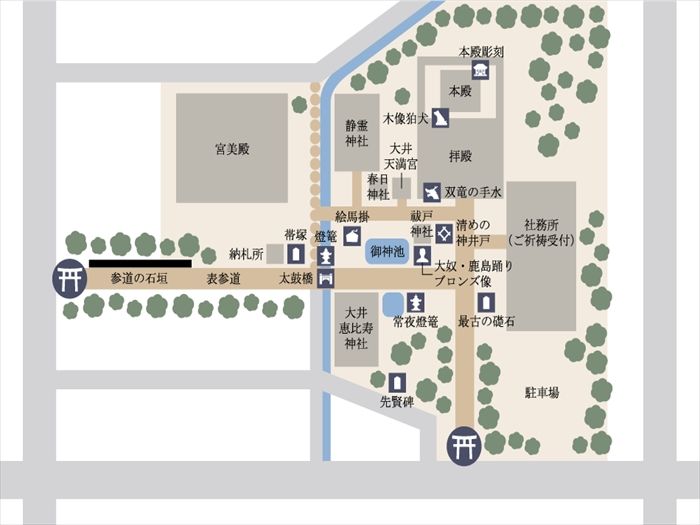

『大井神社 配置図』

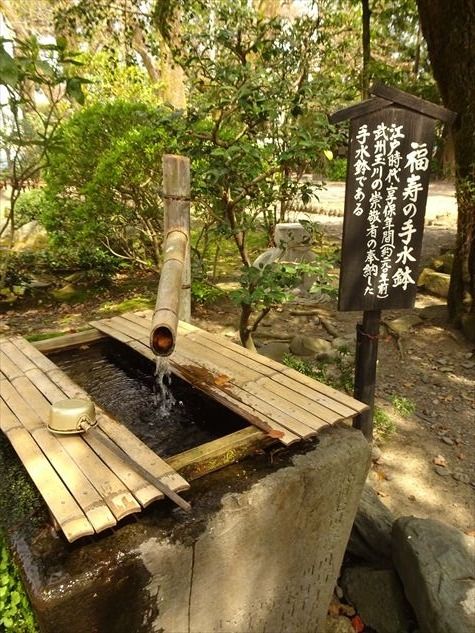

『手水舎』。

『神橋』を渡る。

正徳3年(1723)の太鼓橋、安政3年(1856)の平橋。

本堂にお参りする前に境内を散策。

左手に安産祈願『帯塚』。

使用した帯に感謝し供養して、この帯塚に納めた大井神社特殊信仰の故事により

一家の平安と安産を祈る塚。

『先賢碑』

「江戸時代島田宿は度々の水害に見舞われていた。寛永年間の代官長谷川藤兵衛長勝・

長春父子二代は私戝をなげうって向谷、横井に水門を設け宮川、中溝川、問屋川を掘り水

利をはかり大きな水防工事を成し遂げた。

又、文化年中桑原藤泰は駿河全域の文化歴史の大要駿河記20巻濱葛籠4巻を執筆完成した。

この3人の尊い事績を伝えるため大正13年島田町長置塩藤四郎氏等によって建立された

碑文である。」

大井神社『最古の奉納灯籠』寛文3年(約三百四十年前)。

大井神社の現在地遷座前の燈籠という事になる。お旅所から移したものでろうと。

境内社の『大井恵比寿神社』。

祭神は、大国主命と事代主命である。

出雲大社、西宮神社よりそれぞれ分霊を奉斎したという。家庭に福を授ける家内円満の

神様として信仰され、11月20日の恵比寿講には大井恵比寿神社のお札を奉斎して

各家庭でも大根やなます、鯛などを献じて一家団欒でお祀りをするという。

『福寿の手水鉢』。

江戸時代・享保年間(約二九〇年前)武州玉川の崇敬者の奉納した手水鉢である。

再建した『常夜燈』。

『常夜燈籠再建について』。

「江戸時代に建造されましたが、長い歳月を経て風雨による損傷が甚だしく倒壊の恐れも

ありましたので、平成15年2月に解体。その後、島田の宮大工佐野 覚氏の献身的な

精進努力により1年有余ヶ月の時を経て竣工しました。

元の常夜燈籠解体にあたり、そのまま利用出来る部材は用いることにしました。

多くの氏子崇敬者の浄財の献納と共に、佐野 覚氏の熱心な建築工法研究の結果、

平成16年5月15日みごとに竣工いたしました。」

境内の『五神池』には朱の太鼓橋が。

『帯まつり』の主役となる大名行列の大奴と鹿島踊りの三番叟が姿を現す。

『帯まつり』は10月中旬の3日間、3年ごとの寅(とら)、巳(み)、申(さる)、亥(い)の年に

行われる。山梨県富士吉田の火祭、愛知県国府宮(こうのみや)の裸祭とともに

日本三大奇祭の一つとされている。島田の宿に嫁した女性は、安産祈願のため帯を

大井神社にお供えする。神社では最終日に大名行列を行うが、その帯を披露するため、

神輿(みこし)に供奉(ぐぶ)する25人の大奴(おおやっこ)の刀の下げ緒に、その帯を使用する。

帯を長く垂らしながら、静かに歩むのである。

『大奴』ブロンズ像。

鹿島踊りの『三番叟』ブロンズ像。

『大奴 鹿島踊像建立紀念』。

「大井神社は大祭も元禄時代より三百有余年私達の祖先の厚い信仰と尊い努力によって

伝統が護持され 今日に至りました。今は日本三奇祭「島田の帯祭」と讃えられ安産祈願と

共に全国にその名を知られております。ここにこの尊い大祭行列の代表的な姿である

大名行列の大奴と鹿島踊の三番叟2体の勇壮華麗な姿をブロンズ像として建立しその美しさを

後世に伝えるものであります。」

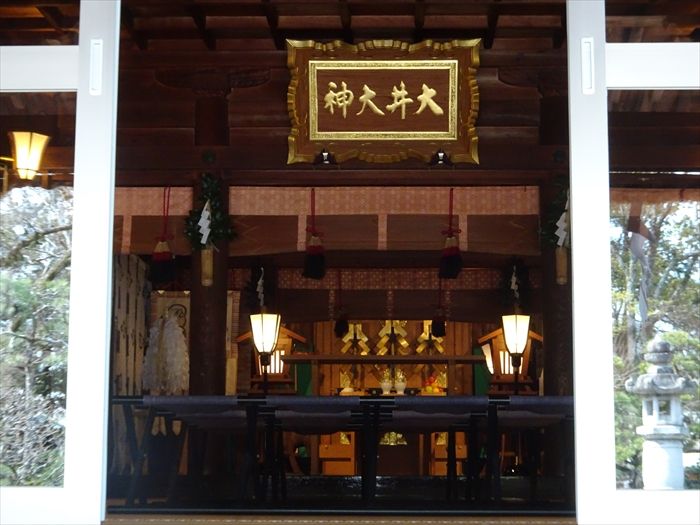

大井神社『祭儀殿』。

『大井大神』の扁額が。

境内社の『大井天満宮』。

大井天満宮の祭神は菅原道真で、京都北野天満宮より分霊を奉斎したという。

学問の神様としてだけでなく、農耕の神様としても信仰されている。

『神牛』。

前の神牛は自身の体の不調なところと同じ部分を祈念を込めて撫でれば病も全快するといわれ、

また、神牛の頭部を撫でさすれば知恵が付くという信仰がある。

境内社の『春日神社』。

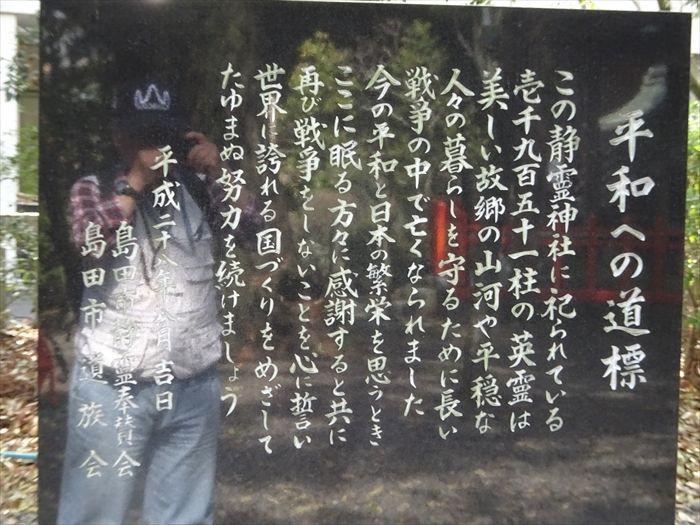

境内社の『静霊神社(しずたまじんじゃ)』。

島田市出身の英霊1950余柱を祀っている。

『崇敬子来之碑』

『平和への道標』。

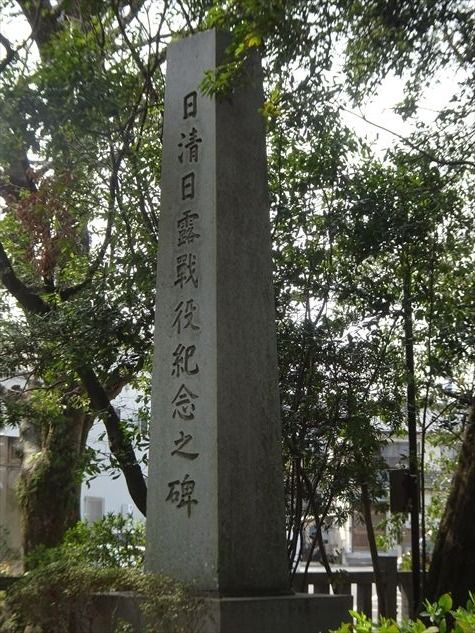

『日清日露戦役紀念之碑』。

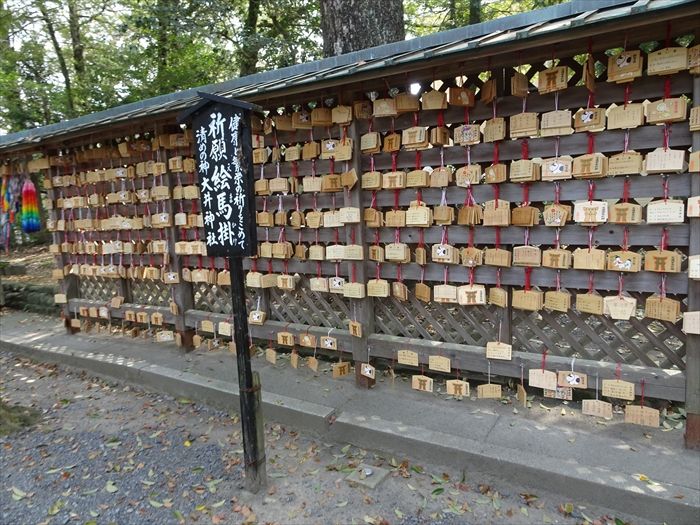

『絵馬掛』。

そして大井神社『拝殿』。

柱。

弥都波能売神 (みづはのめのかみ) - 水の神。

波邇夜須比売神 (はにやすひめのかみ) - 土の神。

天照皇大神 (あまてらすすめおおみかみ) -

日の神。

『社務所』。

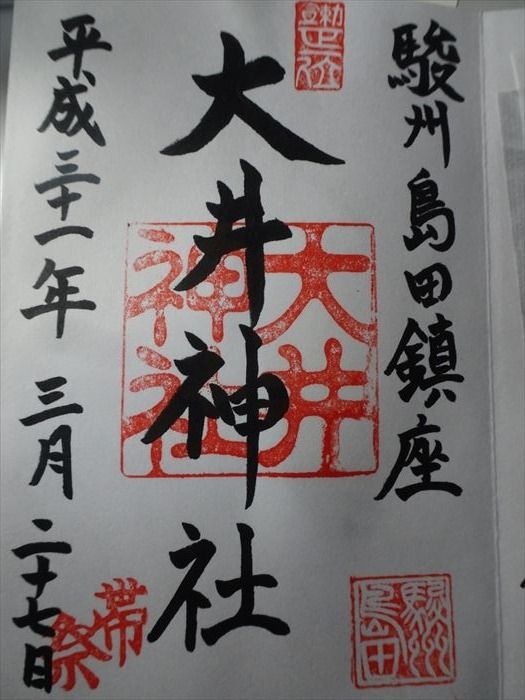

御朱印を頂きに。

御朱印をいただきました。

その4 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12