PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

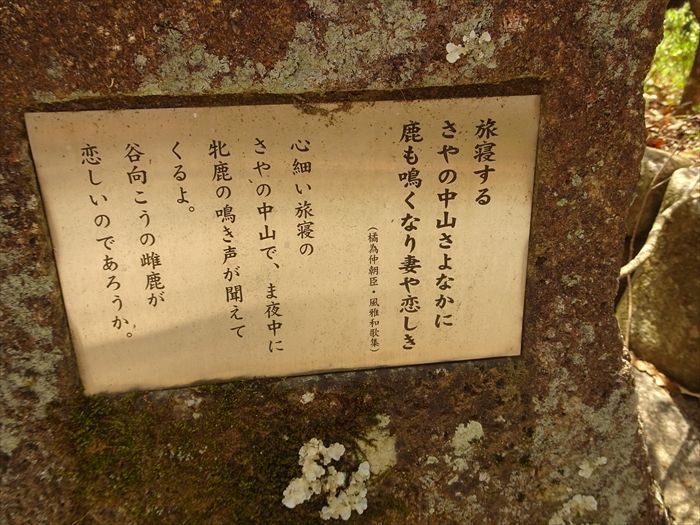

『橘為仲朝臣(たちばなのためなかあそん)』風雅和歌集の歌碑。

『旅寝する さやの中山さよやかに 鹿も鳴くなり妻や恋しき』。

「 心細い旅寝のさやの中山で、 ま夜中に牡鹿の鳴き声が聞こえてくるよ、

谷向こうの雌鹿が恋しいのであろうか」

『小夜の中山峠周辺案内図』。

ズームで。

小さな石仏。

土地のコミュニティーセンターも『命なりけり学舎』と名づけられているのだと。

『掛川・菊川・金谷を結ぶ自然と歴史と伝説のさんぽ道』

『扇屋』。

江戸時代から続く「扇屋」は、小夜の中山伝説に因んだ「子育て飴」を売る茶店です。

かつて寺の周辺には旅人相手の二十余軒の茶屋が立ち並び賑わっていましたが、

新道の開通や鉄道によって東海道の人通りが激減したため、峠で商いをする家は次第に減り、

今ではこの扇屋一軒のみとなりました。建物は江戸後期のもので、土間のある間取りと品物を

並べた縁側に、昔の風情が感じられます。百歳を過ぎた主人の川島ちとせさんが店を切り盛りし、

旅人の憩いの場となっていました。 川島さんは、子育て飴について客に聞かれるたびに

「私の先祖がここで仙人と暮らしとって、ある天気のいい日に麦の芽が甘かったんで、

仙人の教えでその麦を使って飴をつくったんです。」と説明していたそうです。

その建物だけでなく、御主人の気質や会話にも往時の佇まいが残る店でしたが、

最近はちとせさんのご家族が土日祝日に営業するのみとなっているのだと。

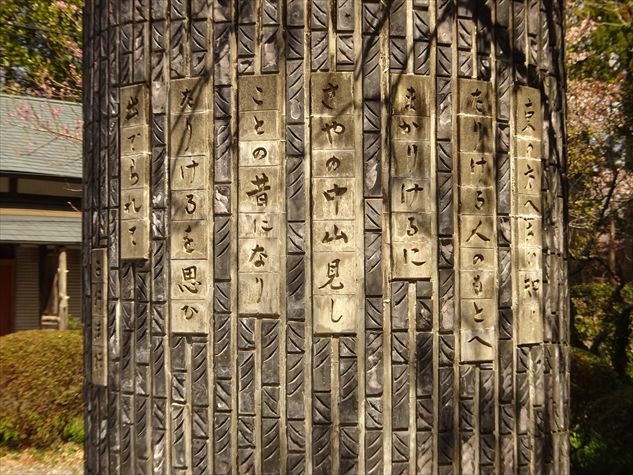

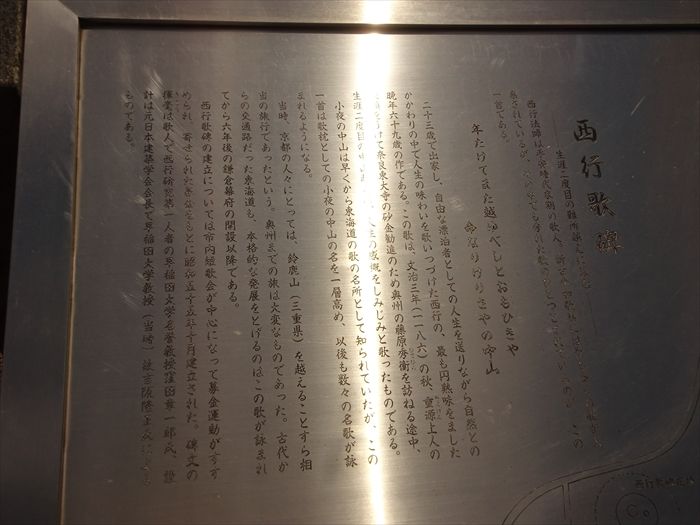

『中山公園 西行法師の歌碑』

「東のかたへあい知りたる人のもとへまかりけるに、さやの中山見しことの昔に

なりたりける思ひ出でられて」

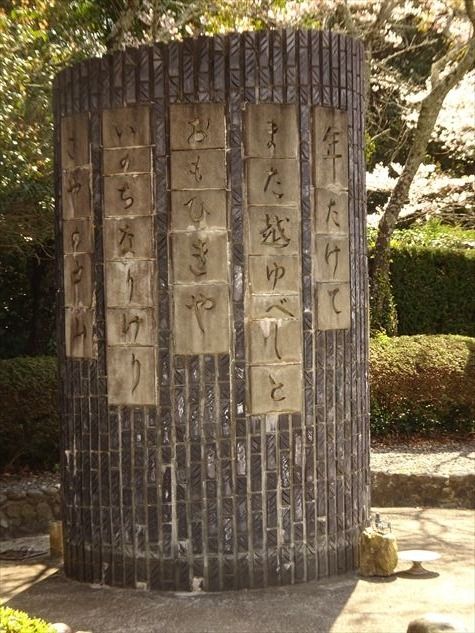

「年たけて また越ゆべしと 思ひきや 命なりけり さやの中山 西行法師」

西行法師が焼失した東大寺再建のためにみちのくへ砂金勧進の旅をし、二度目の峠越えを

したおり、若き日にこの地を越えた事を思い出し詠った西行法師が69歳の時の歌。

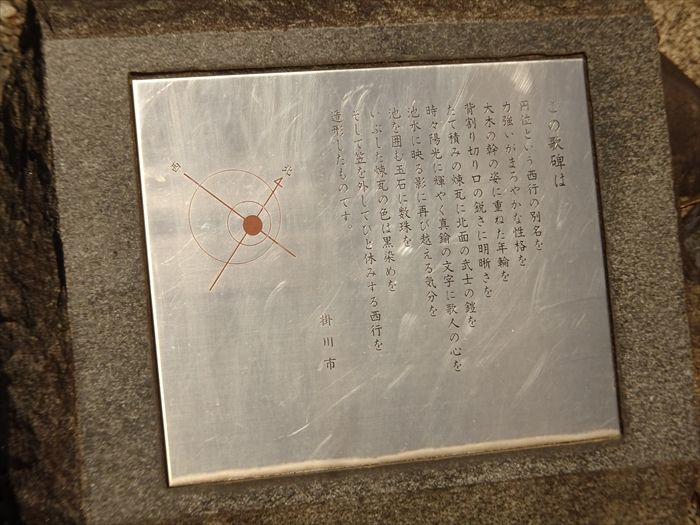

「この歌碑は 円位という西行の別名を、力強いがまろやかな性格を

大木の幹の姿に重ねた年輪を、背割り切り口の鋭さに明晰さを、たて積みの煉瓦に

北面の武士の鎧を、時々陽光に輝やく真鍮の文字に歌人の心を、池水に映る影に再び越える気分を

池に囲む玉石に数珠をいぶした煉瓦の色は黒染めを、そして笠を外してひと休みする西行を

造形したものです。」

『小夜の中山公園案内図』

『西行歌碑 ― 生涯二度目の難所越えに詠む ― 』

「西行法師は平安時代末期の歌人。新古今和歌集には最も多くの歌が入集されているが、

その中でも秀れた歌のひとつとされているのが、この一首である。

「年たけて また越ゆべしと おもひきや 命なりけり さやの中山」

二十三歳で出家し、自由な漂泊者としての人生を送りながら自然とのかかわりの中で

人生の味わいを歌いつづけた西行の、最も円熟味をました晩年六十九歳の作である。

この歌は、文治3年(1186)の秋、重源上人の依頼をうけて奈良東大寺の砂金勧進のため

奥州の藤原秀衡を訪ねる途中、生涯二度目の中山越えに、人生の感慨をしみじみと

歌ったものである。

小夜の中山は早くから東海道の歌の名所として知られていたが、この一首は歌枕としての

小夜の中山の名を一層高め、以後も数々の名歌が詠まれるようになる。

当時、京都の人々にとっては、鈴鹿山(三重県)を越えることすら相当の旅行であったという。

奥州までの旅は大変なものであった。古代からの交通路だった東海道も、本格的な発展を

とげるのはこの歌が詠まれてから六年後の鎌倉幕府の開設以降である。

西行歌碑の建立については市内短歌会が中心になって募金運動がすすめられ、寄せられた募金を

もとに昭和55年10月建立された。碑文の揮毫は歌人で西行研究第一人者の早稲田大学名誉教授

窪田章一郎氏、設計は元日本建築学会会長で早稲田大学教授(当時)故吉阪隆正氏に

よるものである。」

『小夜の中山公園』碑。

『小夜の中山公園、火剣山』への道標。

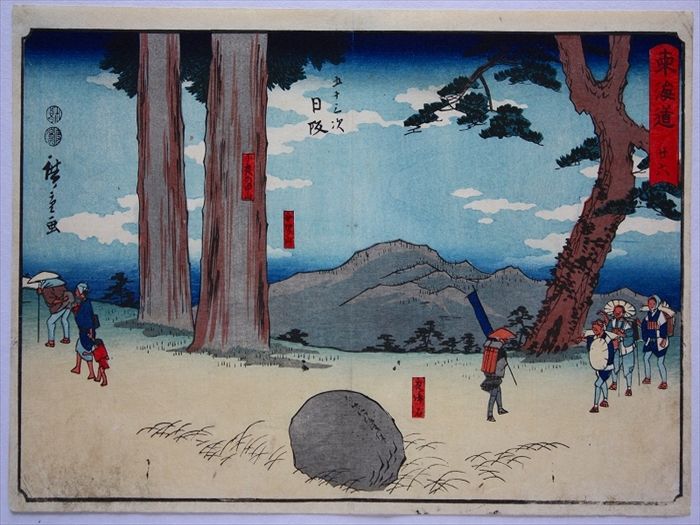

中山峠にある『うきよえびじゅつかん 夢灯』。

廣重、北斎、その他江戸時代後期の浮世絵の東海道の宿駅の作品を集め古の人々の心、

灯火(ともしび)に触れていただけることを願っていると

「夢灯」は開館以来13年目を迎えたと。

主として廣重や北斎の「東海道シリーズ(多種あり)」金谷~白須賀9宿に

関わる作品を3か月毎に入れ替えて展示しているようです

下の写真の浮世絵も展示されていると。

「東海道五十三次 日坂 広重画」

美術館の建っている場所は、広重の浮世絵の構図から見て、

「広重はこの位置からこの方向を見て、絵にした」という正にこの場所であると。

松並木の向こうに見える粟が岳(別名:無間山)が見える。山肌にはヒノキで「茶」という

一字に植えられていて、かなり遠方からでも読み取れるが、これは江戸時代にはなかったのだ。

【 http://www.kakegawa-kankou.com/news/2428/

】

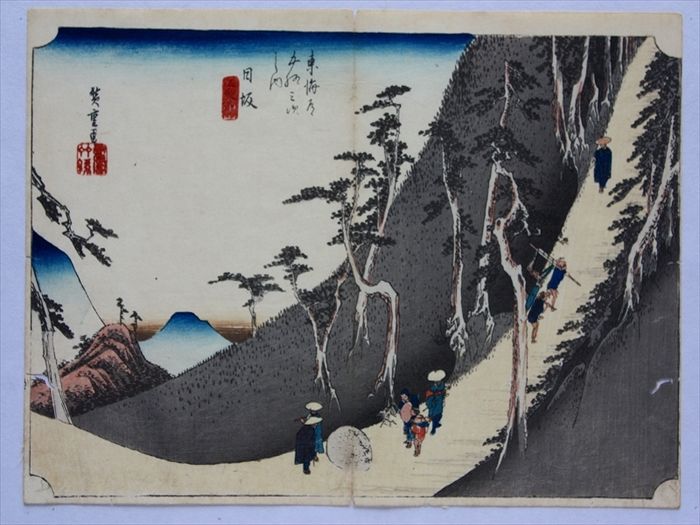

「東海道五拾三次之内 日坂 小夜ノ中山」

急勾配な坂の続く街道の中央に置かれた大石は、日坂の夜泣き石として知られています。

かつて、臨月の女性がここで山賊に殺され、その時赤子を産み落としました。

女性の霊魂は子供を慕い、この石に乗り移って夜毎に泣き声を上げた、という言い伝えが。

薄暗い山道を往来する旅人や駕籠かきの様子が巧みに配置されています。

道の真ん中に横たわる「夜啼石」。

遠州七不思議のひとつに数えられた伝説の石に、旅人たちも思わず足を止めています。

【 http://www.kakegawa-kankou.com/news/2428/

】

遠くに前述の『粟ヶ岳の茶文字』が再び見えて来た。

山の形が、広重の浮世絵にそっくり。

ズームで。

道路脇には美しく仕上がった庭園が。

『中山茶業組合』が左手に。

第48回農林水産祭天皇杯受賞工場であると。

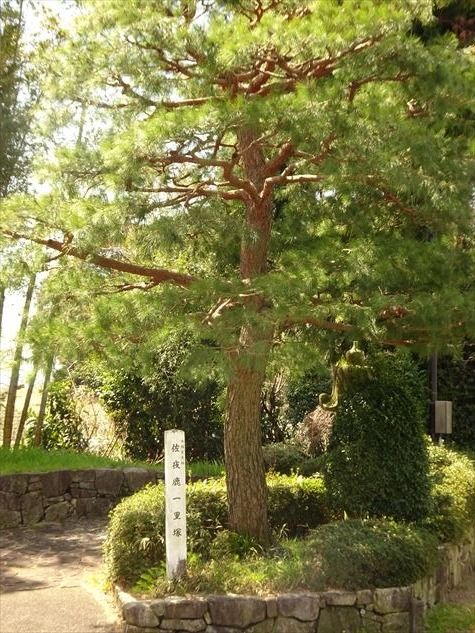

『佐夜鹿一里塚』が前方左手に。

一里塚は片側だけであったが松の木が。

『佐夜鹿(小夜の中山)一里塚』

徳川家康は慶長六年(1601)、江戸と京都を結ぶ東海道に宿駅を設置しました。

その後、街道の並木の整備とともに一里塚が作られました。

一里塚とは、江戸日本橋を基点にして一里(三十六町)ごとの里程を示す塚で、

街道の両側に5間(約九㍍)四方の塚を築いて、その上に榎や松が植えられました。

ここ小夜の中山の一里塚は、慶長九年(1604)に作られました。

日本橋からこの一里塚までの里程を示す設置当初の記録はありませんが、周辺の一里塚の

言い伝えによる里数や当初の東海道のルートを考えて五十六里と言う説があります。

また、元禄三年(1690)の「東海道分間絵図」では日坂宿まで五十四里二十六町、

小夜の中山までは五十四里三十町ですので、この一里塚は五十二里に相当します。

天保十四年(1843)の「東海道宿村大概帳」では、日坂宿まで五十四里二十六町、

小夜の中山までは五十四里に相当すると思われます。

東海道のルートは時代とともに若干の変更もありましたが、一里塚の位置が移動したと言う

記録はありません。

いずれにせよ一里塚は、東海道を行き来する旅人などによっておおよその道程の目安に

なっていたことと思われます。」

なぜ「佐夜鹿」??

石灯籠。

見事な色彩の花桃。

更に両側の茶畑を楽しみながら進む。

左手に『神明神社』の石鳥居が。

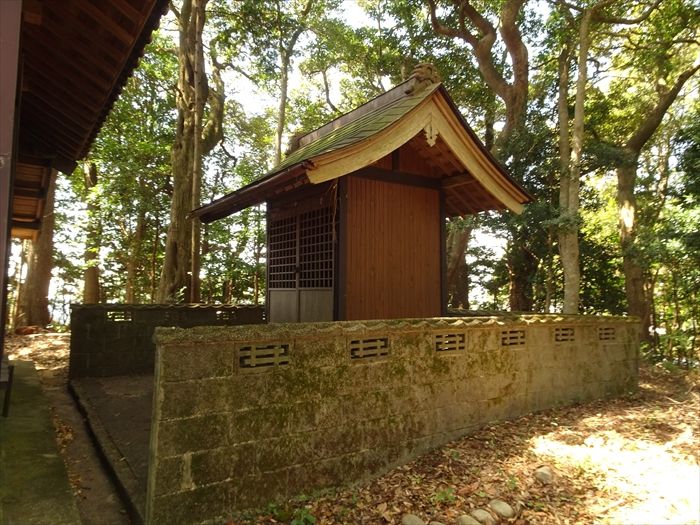

佐夜鹿神明神社の『社殿』。

末社か?

更に旧東海道を進むと

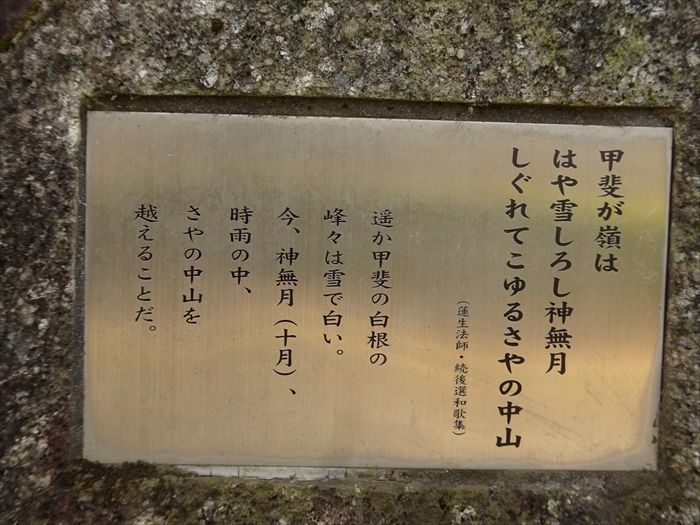

『蓮生法師』続後選和歌集の歌碑が。

『甲斐が嶺は はや雪しろし 神無月 しぐれてこゆる さやの中山』

「遙か甲斐の白根の峰々は雪で白い。今、神無月(十月)、時雨の中、さやの中山を

越えることだ。」

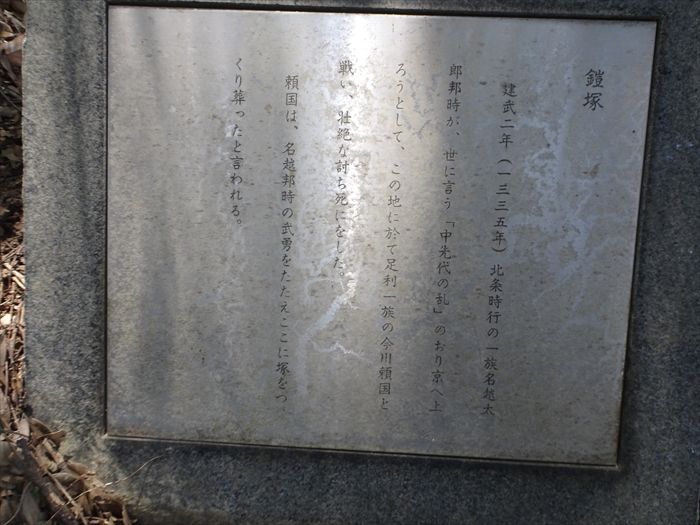

一里塚の如き『鎧塚』。

国道一号線に行く分岐があって左手の旧東海道のすぐ左にあった。

「建武2年 (1335)、北条時行が鎌倉幕府を再建しようと兵を挙げ、京へ向かう北条一族の

名越邦時がこの地で足利軍の今川頼国と戦い討死し、頼国は邦時の武勇を称え

鎧を埋めてこの塚を作ったと言われる。」

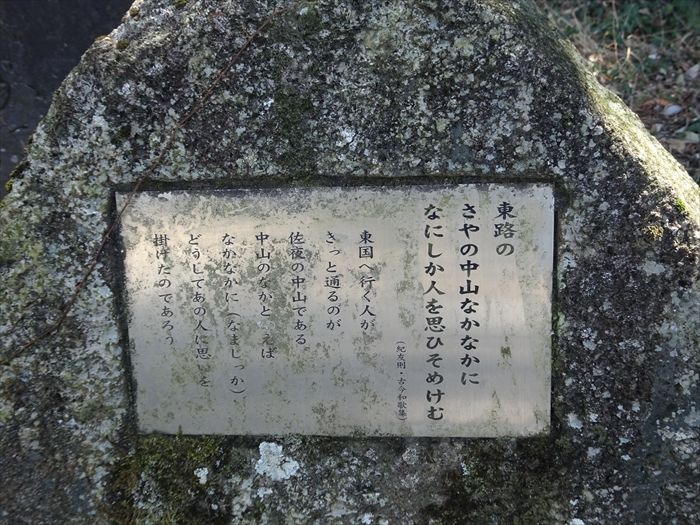

『記友則』古今和歌集の歌碑。

『東路の さやの中山なかなかに なにしか人を 思ひそめけむ』

「東国へ行く人がきっと通るのが佐夜の中山である。中山のなかといえば

なかなかに(なまじっか)どうしてあの人に思いを掛けたのであろう。」

街道沿いの民家の前には美しい花が開花中。

これぞ正しく『ハナカイドウ(花海棠)』。

『ボケ(木瓜)』。

『ミツバツツジ(三つ葉躑躅)』。

『シャクナゲ(石楠花、石南花)』。

そして更に茶畑に囲まれた旧東海道を下る。

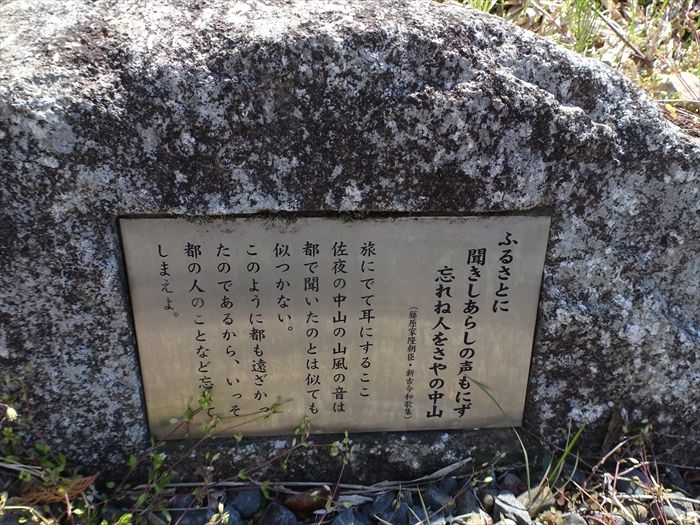

『藤原家隆朝臣』新古今和歌集の歌碑。

『ふるさとに 聞きしあらしの声もにず 忘れね人を さやの中山』

「旅に出て耳にするここ佐夜の中山の山風の音は、都で聞いたのとは似ても似つかない。

このように都もとおざかったのであるから、いっそ都の人のことなど忘れてしまえよ。」

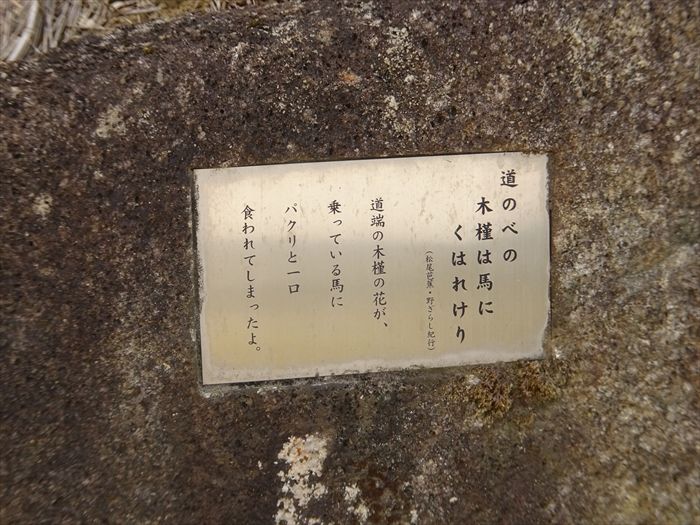

『 松尾芭蕉』野ざらし紀行の句碑。

『道のべの 木槿(むくげ)は馬に くはれけり 』

「道端の木槿の花が、乗っている馬にパクリと一口食われてしまったよ。」

茶畑の景色がいつまでも続く。

『白山神社』が右手に。

由来や詳細は不明だが、遠州では福田町の白山神社が古くから人々の信仰を集めていたから、

ここはその末社ではと。白山は、修験道の三聖地として山伏僧兵が集まるところとなり、

霊峰白山を信仰する山岳信仰の代表核として栄えた。

日本海を航行する船は現在の石川県の沖合いを通過するとき、帆を下ろして白山を

遥拝する習わしになっていたといい、海運によって全国に勢力を広げて行った。

特に江戸時代から歯痛止めの神として庶民から信仰された神様でもあるのだと。

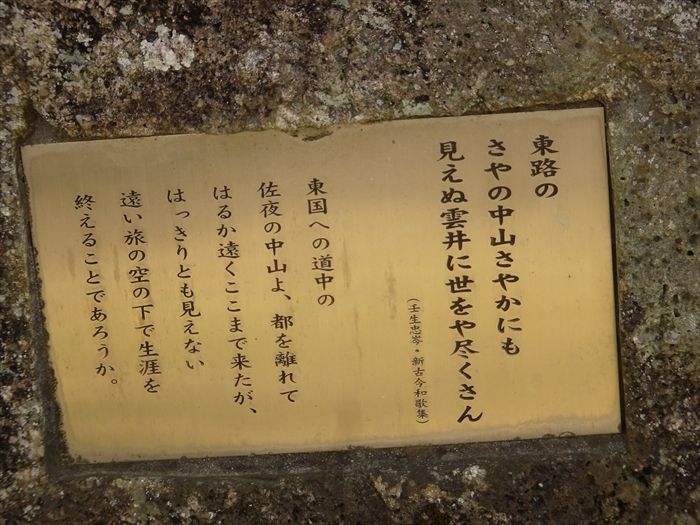

『壬生忠岑』新古今和歌集の歌碑。

『東路の さやの中山さやかにも 見えぬ雲井に世をや尽くさん』

「東国の道中の佐夜の中山よ、はるか遠くここまで来たが、

はっきりとも見えない遠い旅の空の下で生涯を終えることであろうか。」

その4 に戻る。

・・・つづく・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12