PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

左が東海道、右の急な坂道は国道一号線へと通じる道で中央に道標が立てられていた。

東海道の道先を指す板には、「この先1.5km車両通行不可」と表示されていた。

国道一号線に抜ける道は、茶畑が広がる斜面をくねくねと下っていくと、小夜中山隧道の

西側と日坂との間あたりに出るのだ。

卵形の石碑・『馬頭観音』は、白山神社から200mほど下った左手にあった。

「往来歩行人馬 為御祈祷建之」と刻まれていて、旅人の安全を祈願したもの。

この馬頭観音は、伝説『邪身鳥物語』に出てくる三位良政卿が、京から下向してきた折に

乗ってきた愛馬を葬った所と伝えられているのだと。

馬頭観世音菩薩とは六観音のひとつ。本来は3つの顔と8本の腕を持ち宝冠の上に馬頭を

載せていて、いっさいの魔性や煩悩(ぼんのう)を打ち払う仏です(ヒンドゥー教に由来)。

日本各地に見られる馬頭観音は、馬頭を頂いた観音様の姿から、馬とともに生活する人々の

間に馬の無病息災を祈る民間信仰が生まれたともいわれます。

力尽きた馬の供養や、道中の安全祈願の意味も込められ、駅路の急な坂道などに

建てられました。また、馬頭観音信仰は、武士が天下の政権を握った鎌倉時代に、

戦いに馬を使うことの多い武士の間に流行したといわれます。

『馬頭観世音』

「従来の中山峠には、多くの伝説が残されていますが、その一つに蛇身退治の物語が

言い伝えられています。この馬頭観世音は、蛇身鳥退治に京の都より下向して来た、

三位良政卿が乗って来た愛馬を葬ったところとされています。」

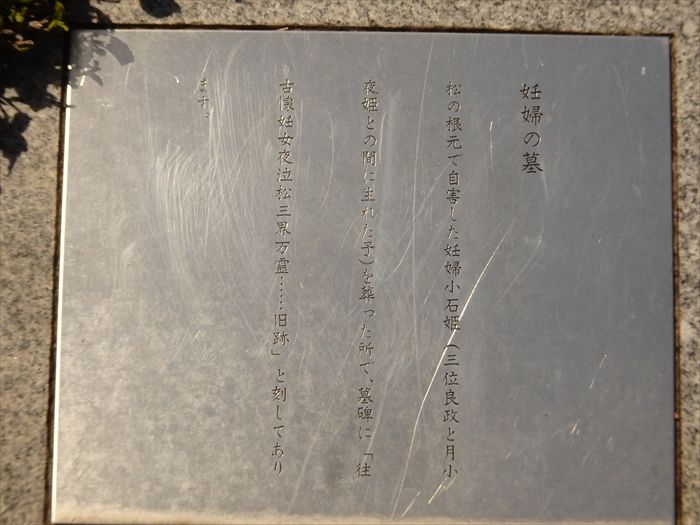

『妊婦の墓(三界萬霊塔)』。

こちらも茶畑の一角に墓石があった。

「松の根元で自害した妊婦小石姫(三位良政と月小夜姫との間に生まれた子)を葬った所で、

墓碑には 「往古懐妊女夜泣松三界万霊・・・旧跡」 と刻してあります。」

『涼み松広場』碑。

夜泣石があった場所の北に大きな松があり延宝4年(1676)芭蕉が伊賀上野に2度目の

帰郷をした旅の帰りの夏の日に松の下で詠んだと言います。今は若い松が植えられており

休憩できる広場として整備されています。

この広場内に芭蕉句碑もあった。

『命なりわずかの笠の下涼み 松尾芭蕉』。

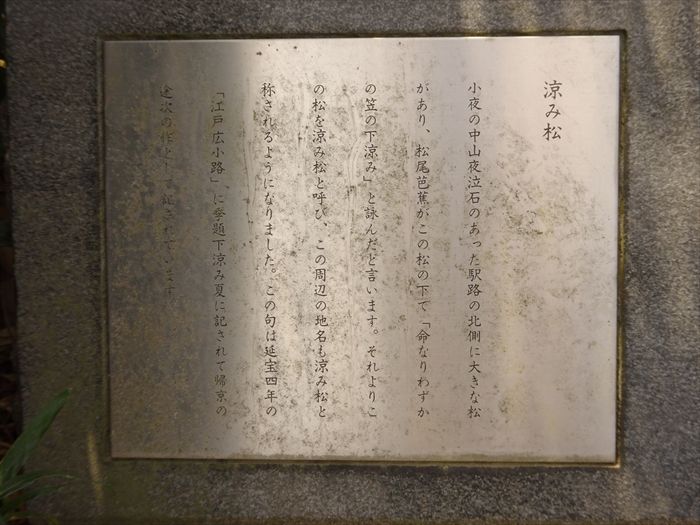

『涼み松』

「小夜の中山夜泣石のあった駅路の北側に大きな松があり、松尾芭蕉がこの松の下で

「命なりわずかの笠の下涼み」 と詠んだと言います。それよりこの松を涼み松と呼び、

この周辺の地名も涼み松と称されるようになりました。この句は延宝4年の「江戸広小路」に

季題下涼み夏に記されて帰京の途次の作として記されています。」

こちらも、野ざらし紀行の『松尾芭蕉句碑』。

『馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり 』

「早立ちの馬上で馬ともども目覚めが悪く、残りの夢を見るようにとぼとぼと歩いている。

有明の月は遠く山の端にかかり、日坂の里から朝茶の用意の煙が細く上がっている。」

さらに緩やかに坂は下って行った。

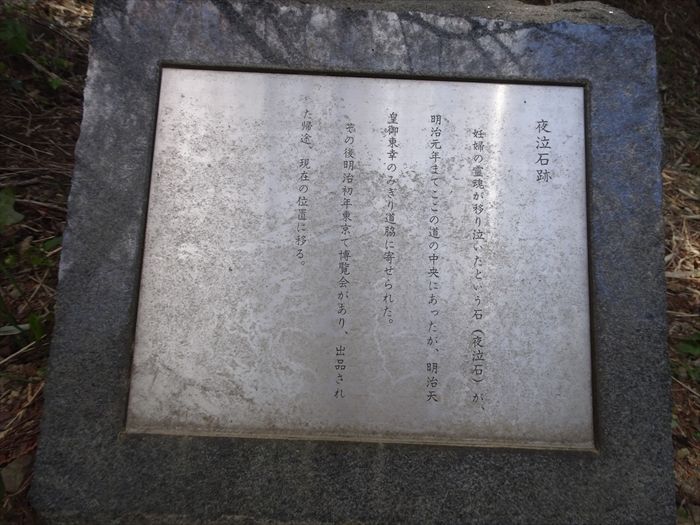

『夜泣石跡』

死んだ妊婦の魂が移り夜毎に泣いたという石があった場所。

明治元年(1868)まで道の中央にあった夜泣石が明治天皇御東幸の際に道脇に寄せられ、

後に久延寺の所有となって転転としたというあの変な展開をした石のあったところだと。

「妊婦の霊魂が移りないたという石(夜泣石)が、明治元年までここの道の中央にあったが、

明治天皇御東幸のみぎり道脇に寄せられた。

その後明治初年東京で博覧会があり、出品された帰途、現在の位置に移る。」

この付近の桜も今が盛り。

『広重版画絵碑』

この先に広重の東海道五十三次の日坂宿「小夜之中山峠」の絵碑が。

山中を通る坂道の真ん中に丸い大きな夜泣石が描かれていた。

「広重は天保3年(1832)、幕府の行列に随行して東海道を旅したが、その体験や印象を

描いた「保永堂版 東海道五拾三次」はたいへんな好評を得、つぎつぎに多くの

「東海道もの」を発表した。

その中で特にすぐれていると思われるものは、天保13年(1842)頃の「行書東海道」

「狂歌入東海道」「隷書東海道」「人物東海道」などである。

これらの続き絵のなかの日坂、掛川を見ると、日坂はほとんど小夜の中山と夜泣石が

描かれており、掛川は大池の秋葉山一の鳥居と常夜灯が描かれている。

広重が掛川を旅して、一番印象的で絵になる風景だったのであろう。」

前方遠くに『中部電力㈱駿遠変電所』が見えた。

駿遠変電所(静岡県掛川市)は、中部電力㈱最大容量の変電所(615万kVA)で、

敷地面積は東京ドーム5個分に該当すると。

しばらく平坦な道があって茶畑が終り集落を過ぎると、急な下り坂が始まった。

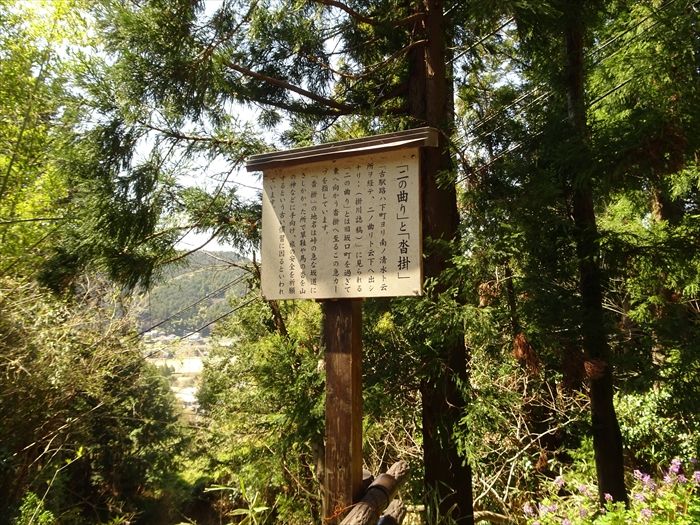

『「二の曲り」と「沓掛」』

「「古駅路ハ下町ヨリ南ノ清水ト云所ヲ経テ、二ノ曲リト云下ヘ出シナリ・・(掛川誌稿)」に

見られる「二の曲り」とは旧坂口町を過ぎて東へ向かう沓掛へ至るこの急カーブを指しています。

「沓掛」の地名は峠の急な坂道にさしかかった所で草鞋(わらじ)や馬の沓(くつ)を山の神に

手向け、旅の安全を祈願するという古い慣習に因るといわれています。」

「こわめし坂」に比べると、角度とカーブは急だが、長さが短いのは、救い。

この坂は、車が登るのは難しそうであったが。そして急カーブが。

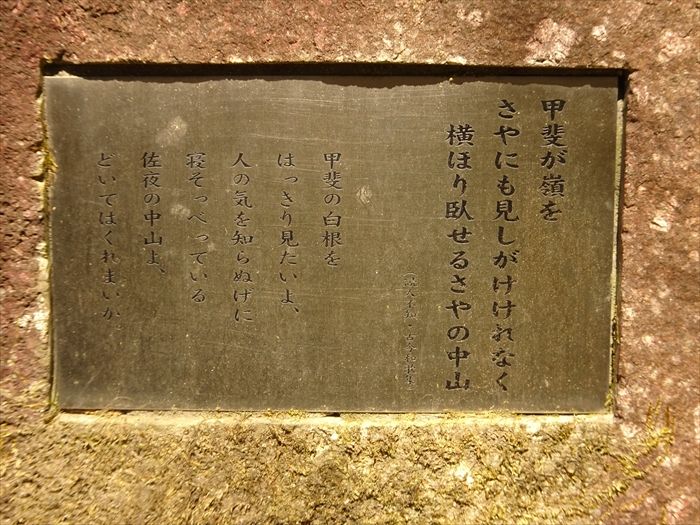

『歌碑』と『沓掛の説明板』があった。 その5

『甲斐が嶺を さやにも見しがけけれなく 横ほり臥せるさやの中山』・読人不知、古今和歌集。

「甲斐の白根をはっきり見たいよ、人の気を知らぬげに寝そべっている佐夜の中山よ

どいてはくれまいか。」

『日乃坂神社』。

小さな社殿。

更に急な坂を下る。

眼下が開け、現国道1号線の橋脚が見えて来て、この急坂も一段落。

『現国道1号線』。

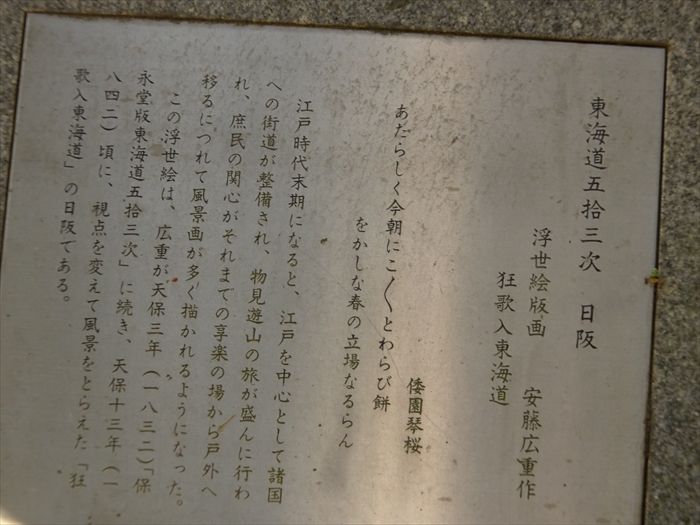

浮世絵版画『東海道五拾三次 日阪 安藤広重作 狂歌入東海道 』

「東海道五拾三次 日阪 浮世絵版画 安藤広重作 狂歌入東海道

倭園琴桜 あたらしく 今朝(けさ)にこにこと わらび餅をかしな春の 立場なるらん

江戸時代末期になると、江戸を中心として諸国への街道が整備され、物見遊山の旅が盛んに

行われ、庶民の関心がそれまでの享楽の場から戸外へ移るにつれて風景画が多く描かれる

ようになった。この浮世絵は、広重が天保3年(1832)「保永堂版東海道五拾三次」に続き、

天保13年(1842)頃に、視点を変えて風景をとらえた「狂歌入東海道」の日阪である。」

屋号の札が掲げられていたが一部は朽ちて落下。

そして現国道号線の下を潜る。

その5

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12