PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

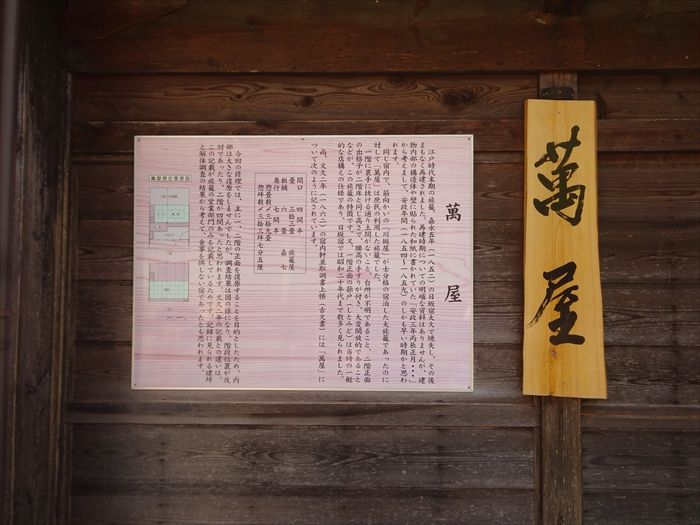

右手に『萬屋』。食事を出さない庶民の旅籠であったと。

「江戸時代末期の旅籠。嘉永五年(1852)日坂宿大火で焼失し、その後まもなく

再建されました。再建時期についての明確な資料はありませんが、建物内部の構造体や壁に

貼られた和紙に書かれていた「安政三年丙辰正月・・・」から考えて

安政年間(1854~1859)のしかも早い時期かと思われます。

同じ宿内で、筋向いの「川坂屋」が士分格の宿泊した大旅籠であったのに対して「萬屋」は

庶民の利用した旅籠でした。

一階に裏手に抜ける通り土間がないこと、台所が不明であること、二階正面の出格子が

ニ階床と同じ高さで、腰高の手すりが付き、大変開放的であることなどが、この旅籠の特徴です。

又、一階正面の蔀戸(しとみど)は当時の一般的な店構えの仕様であり、日坂宿では

昭和二十年代まで数多く見られました。

尚、文久二年(1862)の宿内軒並取調書上帳(古文書)には「萬屋」について次のように

記されています。

間口 四間半

畳 三拾三畳 旅籠屋

板鋪 六畳 嘉 七

奥行 七間半

惣畳数〆三拾九畳

惣坪数〆三拾三坪七分五厘

今回の修理では、主に一、二階の正面を復原することを目的としたため、内部は大きな

復原をしませんでしたが、調査結果は図(省略)の様になり、階段位置が反対であったり、

二階が四間あったと思われます。文久二年の記載との違いは、この記載が旅籠の営業部分のみを

記載しているためです。記録に見られる建坪と解体調査の結果から考えて、食事を供しない宿で

あったと思われます。」

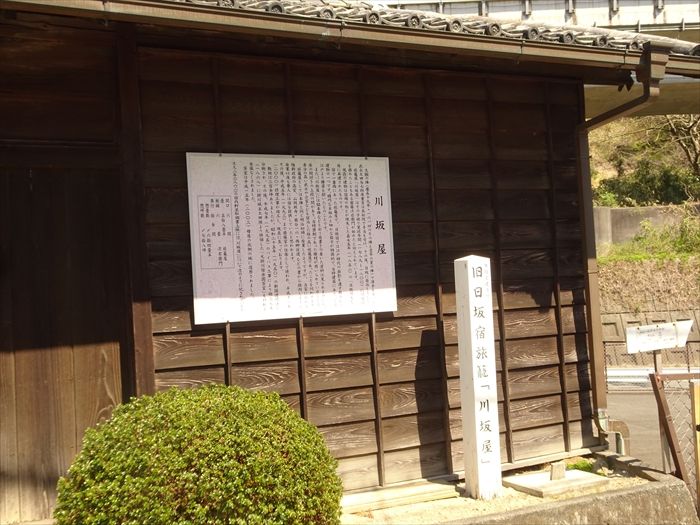

『川坂屋』。

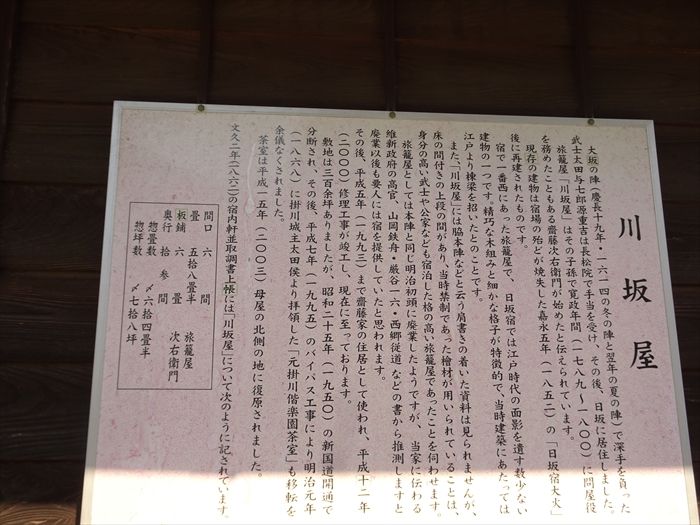

内部は目を見張るほど立派に復元された旅籠屋であると。

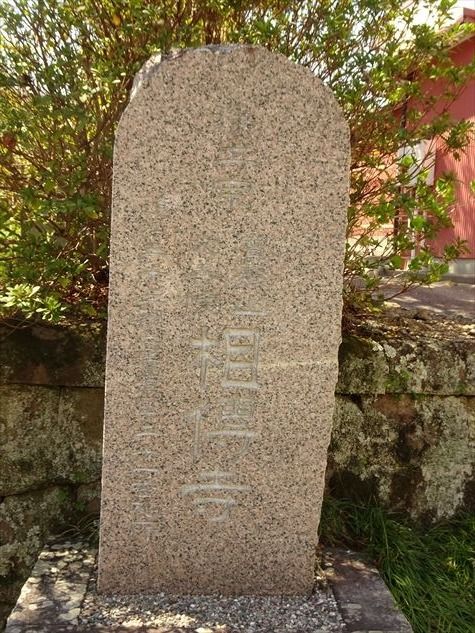

『旧日坂宿旅籠「川坂屋」』石碑と説明板。

源重吉は長松院で手当を受け、その後、日坂に居住しました。

旅籠屋「川坂屋」はその子孫で寛政年間(1789~1800)に問屋役を務めたこともある

齋藤次右衛門が始めたと伝えられています。

現在の建物は宿場の殆んどが焼失した嘉永五年(1852)の「日坂宿大火」後に

再建されたものです。

宿で一番西にあった旅籠屋で、日坂宿では江戸時代の面影を遺す数少ない建物の一つです。

精巧な木組みと細かな格子が特徴的で、当時建築にあたっては江戸より棟梁を招いたとのことです。

また、「川坂屋」には脇本陣などと云う肩書きの着いた資料は見られませんが、床の間付きの

上段の間があり、当時禁制であった檜材が用いられたことは、身分の高い武士や公家なども

宿泊した格の高い旅籠屋であったことを伺わせます。旅籠屋としては本陣と同じ明治初頭に

廃業したようですが、当家に伝わる維新政府の高官、山岡鉄舟・巌谷一六・西郷従道などの

その後、平成五年(1993)まで齋藤家の住居として使われ、平成十二年(2000)修理工事が

竣工し、現在に至っております。

敷地は三百坪ありましたが、昭和二十五年(1950)の新国道開通で分断され、その後、

平成七年のバイパス工事により明治元年(1868)に掛川城主太田候より拝領した

「元掛川偕楽園茶室」も移転を余儀なくされました。

文久二年(1862)の宿内軒並取調書上帳には「川坂屋」について次のように記されています。

間口 六間

畳 五拾八畳半 旅籠屋

板鋪 六畳 次右衛門

奥行 拾参間

惣畳数 〆六拾四畳半

惣坪数 〆七拾八坪」

『川坂屋』を振り返る。

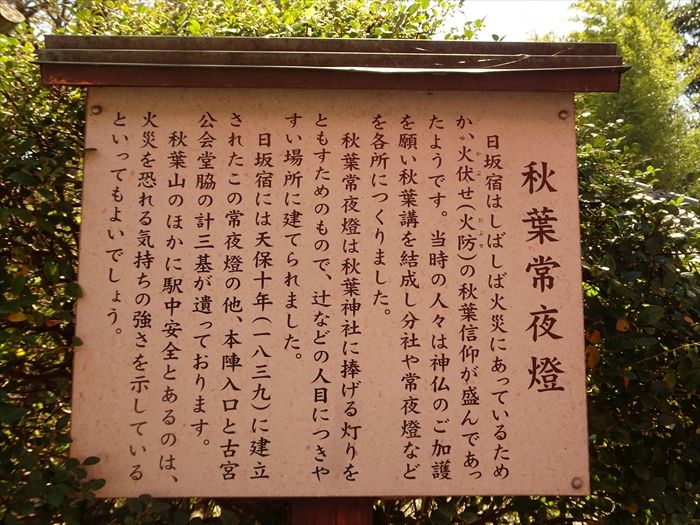

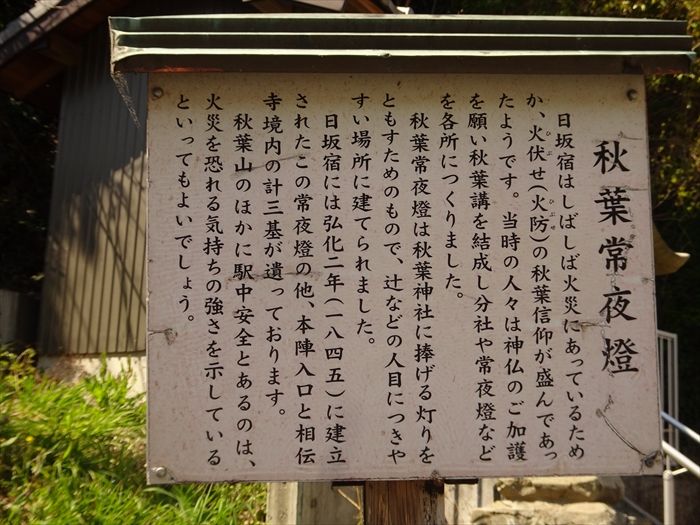

『川坂屋』の先、右手にあったのが『秋葉常夜燈』。

説明文は『東海道日坂宿跡』手前にあったものと同じか?

次に訪ねたのが、右手奥に在った『相傅寺』寺号標。

境内左側にあったのが遠江観音霊場21番札所「光善寺」観音堂。

『観音堂』。

左横には『日限延命地蔵尊』と『馬頭観世音菩薩』が。

『六地蔵』他。

境内入口左の旧街道にそって鎮座していた三十三体の観音石像。

『相傅寺 本堂』

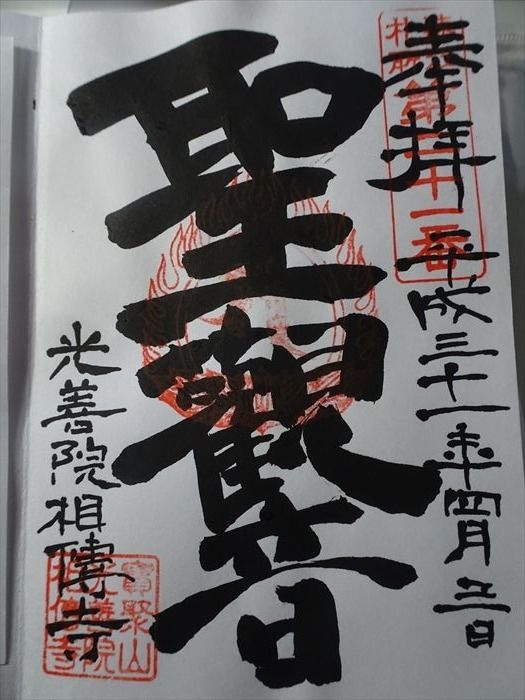

山 号■宝聚山

寺 号■相伝寺内 光善寺

住 所■静岡県掛川市日坂928

宗 派■浄土宗

本 尊■聖観世音菩薩

札 所■遠江三十三観音霊場第21番札所

札所本尊■聖観世音菩薩

御朱印をいただきました。

この白き花は?利休梅?

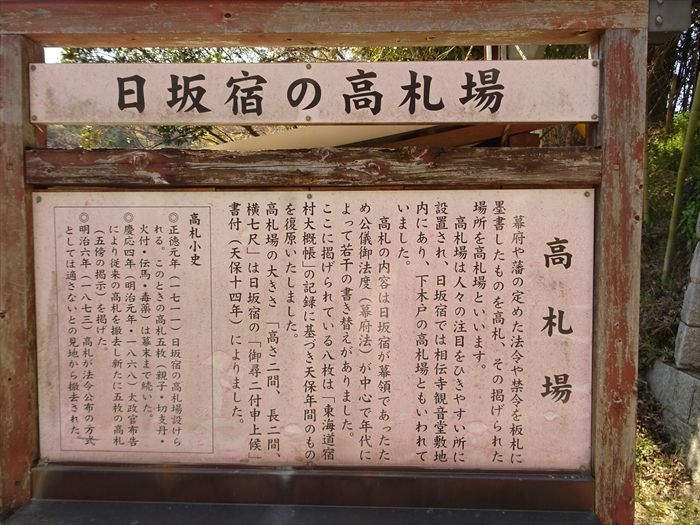

『日坂宿の高札場』が、逆川に架かる古宮橋手前右手に復元されていた。

「幕府や藩の定めた法令や禁令を板札に墨書したものを高札、しの掲げられた場所を

高札場といいます。

高札場は人々の注目をひきやすい所に設置され、日坂宿では相伝寺観音堂敷地内にあり、

下木戸の高札場ともいわれていました。

高札の内容は日坂宿が幕領であったため公儀御法度(幕府法)が中心で年代によって若干の

書き換えがありました。ここに掲げられている八枚は「東海道宿村大概帳」の記録に基づき

天保年間のものを復原いたしました。

高札場の大きさ「高さ二間、長二間、横七尺」は日坂宿の「御尋二付申上候」

書付(天保十四年)によりました。

高札小史

◎正徳元年(1711)日坂宿の高札場設けられる。このときの高札五枚(親子・切支丹・火付・伝馬・毒薬)は幕末まで続いた。

◎慶応四年(明治元年・1868)大政官布告により従来の高札を撤去し新たに五枚(五傍の掲示)を掲げた。

◎明治六年(1873)高札が法令公布の方式として適さないとの見地から撤去された。」

逆川に架かる古宮橋を渡る。

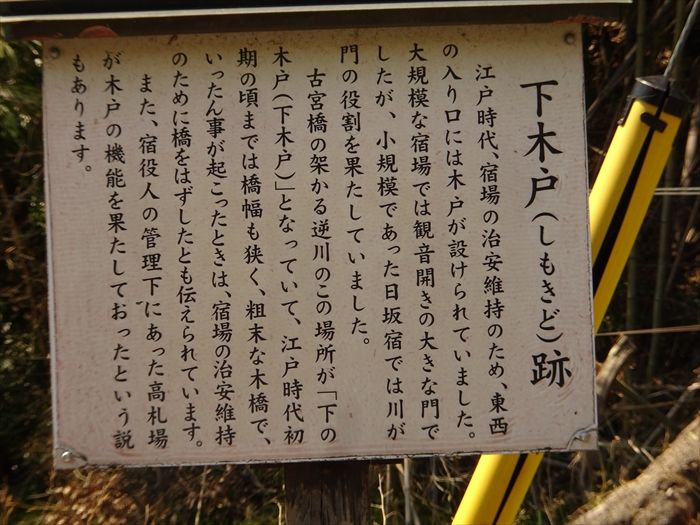

『下木戸跡』。

「江戸時代、治安維持のため宿場の東西には木戸が設けられていました。

大規模な宿場では観音開きの大きな門でしたが、小規模であった日坂宿では木戸の代わりに

川がその役割を果たしていました。

古宮橋の架かる逆川のこの場所が「下の木戸(下木戸)」となっていて、江戸時代初期の

頃までは橋幅も狭く、粗末な木橋で、いったん事が起こったときは、橋をはずしたとも

伝えられています。

また、宿役人の管理下にあった高札場が木戸の機能を果たしておったという説もあります。」

『糀屋』。

『三河屋』前にあったのが『成瀬大域出生地碑』。

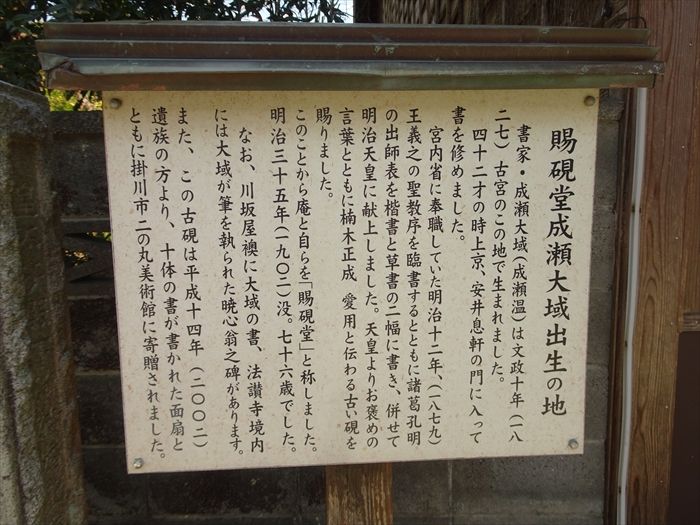

『賜硯堂成瀬大域出生の地』

書家・成瀬大域(成瀬温)は文政十年(1827)古宮のこの地で生まれました。

四十二才の時上京、安井息軒の門に入って書を修めました。

明治十二年、王義之の聖教序を臨書し諸葛亮の出師表、真、草、二帖と併せて明治天皇に

献上し嘉賞の栄誉を受け楠公手沢の古硯を賜り、これにより自らを「賜硯堂」と号しました。

明治三十五年(1902)没。七十六歳でした。

なお、川坂屋襖に大域の書、法讃寺境内には大域が筆を執られた暁心翁之碑があります。

また、この古硯は平成十四年(2002)遺族の方より、十体の書が書かれた面扇とともに

掛川市二の丸美術館に寄贈されました。」

花桃であろうか、ピンクが濃く鮮やかに。

パン屋さん『岡パン』もこの日は閉まっていた。

三叉路を直進。右手に行くと「粟ヶ岳」、「駿遠変電所」方面へ

三叉路の右手にあったのが、『秋葉常夜燈』。

日坂宿に入って、三基目の『秋葉常夜燈』。

『古宮町 洗心館』。

事任八幡宮例大祭の屋台の倉庫であろうか?

『村境の石碑』

『村境の石碑』には、次のように刻まれていました。

右上に「日坂村」、左上に「東山口村」、真中に大きく「村境」、

右下に「日坂村青年会」、左下に「東山口村青年会」、左横に「大正四年一月建設」。

隣には夢舞台・東海道『 掛川市 日坂宿 宿場口

』の道標が立っていた。

掛川宿(宿境まで一里二十六町) ← 掛川市 日坂宿(宿場口) → これより

日坂宿(金谷宿まで一里二十九町)。

右手に石鳥居が。

本宮(奥社)のある本宮山入口の鳥居。

扁額には『事任本宮(ことのままほんぐう)』と。

『本宮入口』。

「これより271段」とのことで本宮行きは諦めた。

奥社へはこの階段を上がって行くようであった。

271段の階段を振り返る。

その7 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12