PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

そして旧東海道は県道415号線に合流。

『事任八幡宮(ことのままはちまんぐう)』の表示版。

そして合流後直ぐに左手に『事任八幡宮(ことのままはちまんぐう)』入り口が。

『境内案内図』。

境内では、結婚式の記念撮影が行われていた。

この日は平成31年(2019)4月3日(水)の大安の日。

事任八幡宮は、静岡県掛川市八坂にある神社。

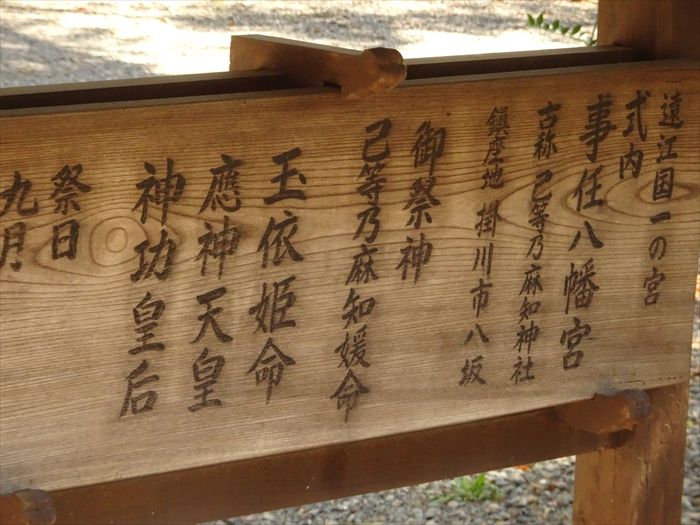

式内社で、遠江国一宮。旧社格は県社。御神紋は「亀甲に卜象」「左三つ巴」である。

主祭神 己等乃麻知媛命 (ことのまちひめのみこと)

興台産霊神の妻神で、天児屋命の母。

配神 3柱合わせて八幡大神と総称。

玉依比売命 (たまよりひめのみこと)

誉田別命 (ほんだわけのみこと、応神天皇)

息長帯姫命 (おきながたらしひめのみこと、神功皇后)

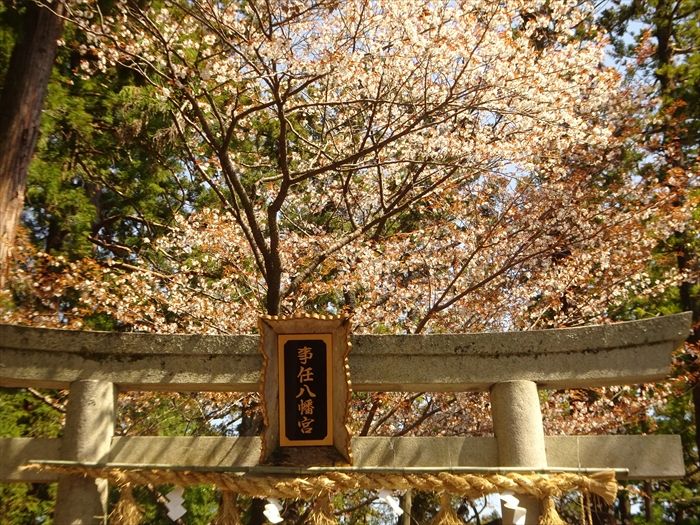

一の鳥居のは扁額『事任八幡宮』。

境内左手には『金比羅神社』への鳥居。

『夫婦杉』。

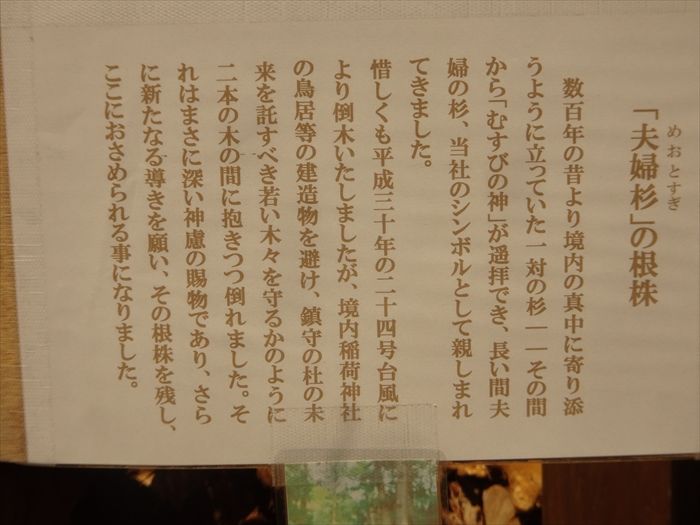

『「夫婦杉」の根株』

数百年の昔より境内の真ん中に寄り添うように立っていた一対の杉、その間から

「むすぶの神」が遥拝でき、長い間夫婦の杉、当社のシンボルとして親しまれてきました。

惜しくも平成三十年の二十四号台風により倒木いたしましたが、境内稲荷神社の鳥居等の

建造物を避け、鎮守の杜の未来を託すべき若い木々を守るかのように、2本の木の間に

抱きつつ倒れました。それはまさに深い神慮の賜物であり、さらに新たなる導きを願い

その根株を残し、ここにおさめられる事になりました。

こちらは『稲荷神社』鳥居。

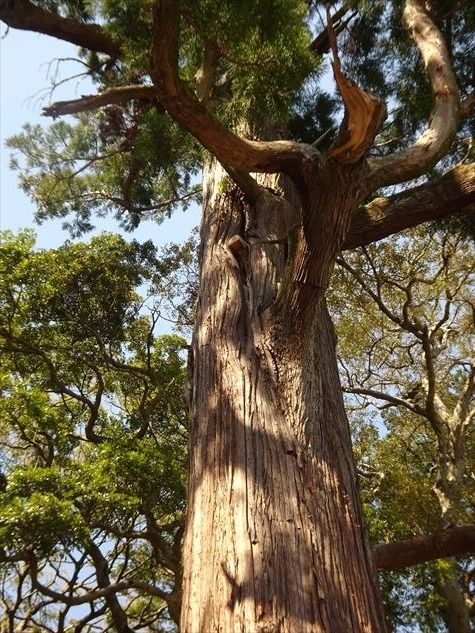

更に境内を進むとここにも老大木が。

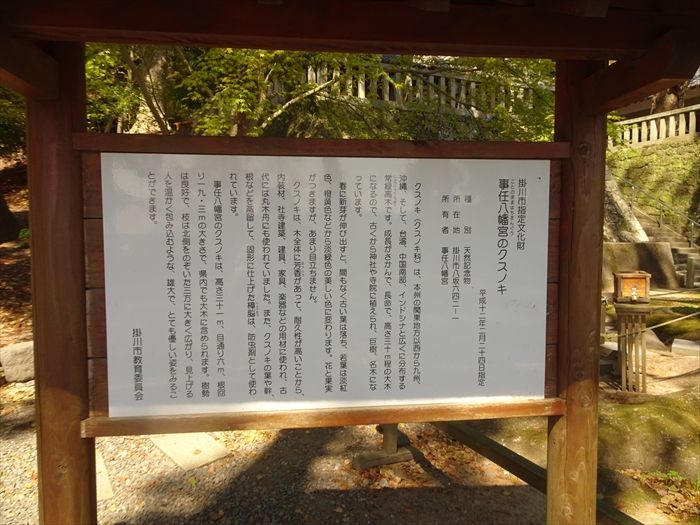

市指定天然記念物『事任八幡宮のクスノキ』。

「クスノキ(クスノキ科)は、本州の関東地方以西から九州、沖縄、そして台湾、中国南部、

インドシナと広く分布する常緑樹高木です。生長がさかんで、長命で、高さ30m程の

大木になるので、古くから神社や寺院に植えられ、巨樹、名木になっています。

春に新芽が伸び出すと、間もなく古い葉は落ち、若葉は淡紅色、橙黄色などから淡緑色の

美しい色に変わります。花と果実がつきますが、あまり目立ちません。

クスノキは、木全体に芳香があって、耐久性が高いことから、内装材、社寺建築、建具、家具、

楽器などの用材に使われ、古代には丸木舟にも使われていました。また、クスノキの葉や幹、

根などを蒸留して、固形に仕上げた樟脳は、防虫剤として使われています。

事任八幡宮のクスノキは、高さ31m、目通り6m、根回り19.3mの大きさで、県内でも大木に

含められます。樹勢は良好で、枝は北側をのぞいた三方に大きく広がり、見上げる人を

温かく包み込むような、雄大で、とても優しい姿をみることができます。」

『手水舎』。

『御由緒』

「創立年代未詳。大同二年(807)坂上田村麻呂東征の際、桓武帝の勅を奉じ、

旧社地本宮山より現在地へ遷座すという。延喜式(927)神名帳に佐野郡己等乃麻知

(ことのまち)神社とあるとはこの社なり、古代より街道筋に鎮座、近江に座す願いごとの

ままに叶うありがたき言霊の社として、朝廷を始め全国より崇敬されしことは

平安期の「枕草子」に記載あるを見ても明らかなり。

世が貴族社会より武家社会に移るや、八幡信仰が一世を風靡し、康平五年(1062)源頼朝が

石清水八幡宮を当社に勧請し、以来八幡宮を併称す。

江戸期に入りては、徳川幕府も当社を信仰し社殿を改築、朱印高百石余を献上す。

明治以降、県社八幡神社と称せしが、第二次大戦以後の社格廃止に伴い、

由緒ある名「事任」を復活し、現在は、事任八幡宮と称す。」

階段の上に『拝殿』。

奥に『本殿』。

拝殿右横に『参籠所』。

『拝殿』と『参籠所』の間の奥にも『御神木』。

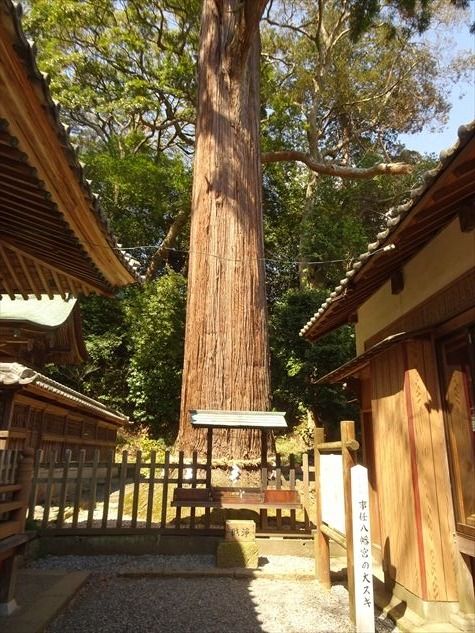

大スギを見上げて。

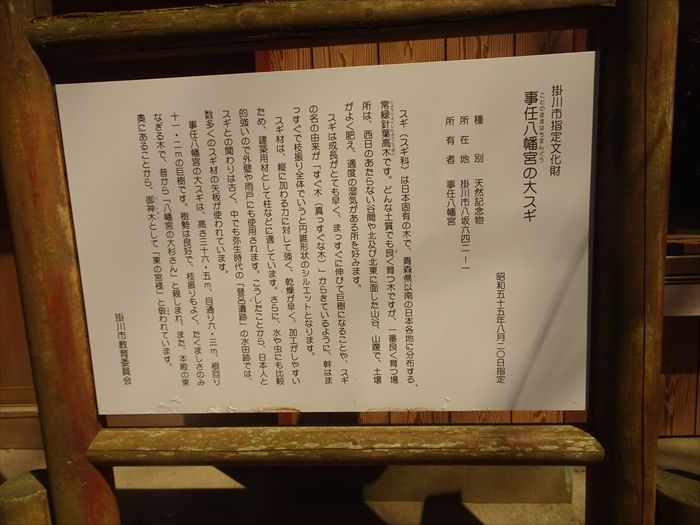

『事任八幡宮の大スギ』

「スギ(スギ科)は日本固有の木で、青森県以南の日本各地に分布する常緑針葉樹です。

どんな土質でも良く育つ木ですが、一番良く育つ場所は、西日の当たらない谷間や

北及び北東に面した山谷、山腹で、土壌がよく肥え、適度の湿気がある所を好みます。

「すぐ木(真っすぐな木)」からきているように、幹は真っすぐで枝振り全体でいうと

円錐形状のシルエットとなります。

スギ材は、縦に加わる力に対して強く、乾燥が早く、加工がしやすいため、建築用材として

柱などに適しています。さらに、水や虫にも比較的強いので外壁や雨戸にも使用されます。

こうしたことから、日本人とスギとの関わりは古く、中でも弥生時代の「登呂遺跡」の

水田跡では、数多くのスギ材の矢板が使われています。

事任八幡宮の大スギは、高さ36.5m、目通り6.3m、根回り11.2mの巨樹です。

樹勢は良好で、枝振りもよく、たくましさのみなぎる木で、昔から「八幡宮の大杉さん」と

親しまれ、また、本殿の東奥にあることから、御神木として「東の宮様」と敬われています。」

朱の門は『社家』の入口か?

『参籠所』から境内を見る。

「昭和29年〔1954年)に竹友会(笛を吹いている人達の会)の会員が全員(20人位)で、

2日掛かりで制作に当たったという竹笛は、長さが八尺(2m40cm位)もあります。

倉真の杉山勝美さん(現竹友会会長)宅の裏山にある一番太い竹を伐採して作ったもので、

口を当てる穴は片方の足がスッポリ入ってしまう程大きい。また、指で押さえる部分も

腕がスッポリ入ってしまうそうです。未だかつてこの笛を吹いた人は一人も居ません。

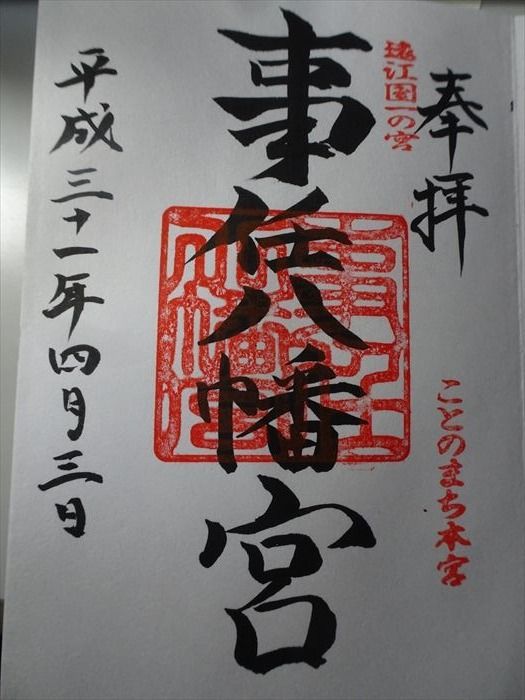

御朱印をいただきました。

事任八幡宮門前の『言の葉のカフェ』に立ち寄り、腹ごしらえ。

山菜そばを楽しみました。

『東山口 みどころ たずねところ マップ』。

東山口村は静岡県の西部、佐野郡・小笠郡に属していた村である。

県道415号線を更に進む。

「道の駅掛川 交差点」から左手奥の「仙の坊 掛川道の駅店」を見る。

現国道1号線の高架橋の下を潜り更に進む。

しばらく行くと旧東海道・県道250号線は、左に分岐。

『俳人伊藤嵐牛翁出生地』の石碑が黒塀の手前の右手にあったがピンボケ。

江戸時代後期から明治期にかけて活躍した俳人伊藤嵐牛。

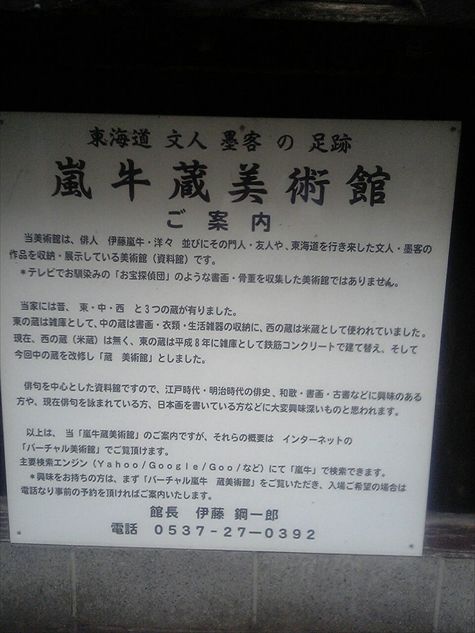

その先右手にあったのが黒塀に囲まれた『嵐牛蔵美術館』。

右側のです。伊藤嵐牛及びその門人等の作品を収録した美術館。

美術館は子孫の方が開設運営しているようであった。

『東海道・文人・墨客の足跡 嵐牛蔵美術館 ご案内』

当美術館は、俳人 伊藤嵐牛・洋々 並びにその門人・友人や、東海道を行き来した文人・墨客の

作品を収納・展示している美術館 (

資料館 )

です。

*

テレビでお馴染みの「お宝探偵団」のような書画・骨董を収集した美術館ではありません。

当家には昔、東・中・西と3つの蔵がありました。

東の蔵は雑庫として、中の蔵は書画・衣類・生活雑器の収納に、西の蔵は米蔵として

使われていました。現在西の蔵(米蔵)は無く、東の蔵は平成8年に雑庫として

鉄筋コンクリートで建て替え、そして今回中の蔵を改修し「蔵 美術館」としました。

俳句を中心とした資料館ですので、江戸時代・明治時代の俳史、和歌・書画・古書などに

興味のある方や、現在俳句を詠まれている方、日本画を書いている方などに大変興味深いものと

思われます。

以上は、当「嵐牛蔵美術館」のご案内ですが、それらの概要はインターネットの

「 バーチャル嵐牛 蔵美術館

👈リンク」をご覧いただき、入場ご希望の場合は、

電話なり事前の予約を頂ければご案内いたします。

館長 伊藤鋼一郎 電話 0537-27-0392』

事前の予約が必要とのことで、館内は諦める。

しばらく行くと県道250号線は、左に曲がります。旧東海道はそのまま真直ぐですが、

その分岐点 右側に伊達方一里塚があり、道路を隔てた左側に「福天権現」の道標と

「日坂町道」の石碑も。

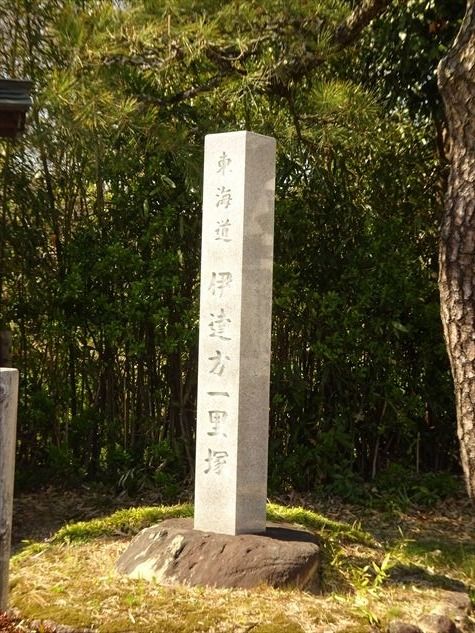

『東海道 伊達方一里塚』碑。

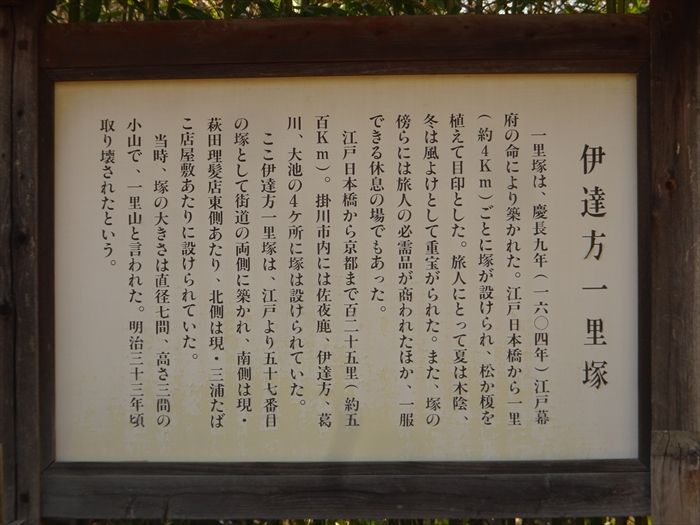

「前半略

掛川市内には小夜鹿、伊達方、葛川、大池の4ヶ所に塚が設けられていた。

ここ伊達方一里塚は、江戸より五十七番目の塚として街道の両側に築かれ、

南側は現・荻田理髪店東側あたり、北側は現・三浦たばこ店屋敷あたりに設けられていた。

当時、塚の大きさは直径七間、高さ三間の小山で、一里山と言われた。明治三十三年頃

取り壊れたという。」

『大頭龍大権現(左)・福天大権現参道標(右)』

この道しるべは、大頭龍大権現と福天大権現の参道標である。昔は掛川宿と深い交流の

あった川崎湊 ( 現在の静波町 ) に続く川崎街道と言って多くの人々に利用されていた。

元の位置は約十米程東よりであり川崎街道の起点となっている。

扁額には『大頭龍大権現』???

一里塚のすぐ先、国道1号線に合流する手前右側に

『歌人石川依平翁出生地』の石碑が立っていた。

石川依平は江戸後期の国学者で歌人、少年期に冷泉為章の門人となり歌道を学び、

22歳の時に同郷の栗田土満(真淵・宣長門下)へ入門し国学に精進する。

後に多くの著書を残し多くの門弟を抱え活躍した。

「秋葉山常夜燈」

石川依平生家の碑脇にある道を隔てた西側に、『慶雲寺道標』があった。

碑には「慶雲寺道従是五丁」(※一丁=109m強)と刻まれてあり、ここから現国道1号線を

横切って600mほど北進すると、名刹慶雲寺があると。

旧東海道は、ここから再び現国道1号線と合流した。

その8 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12