PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

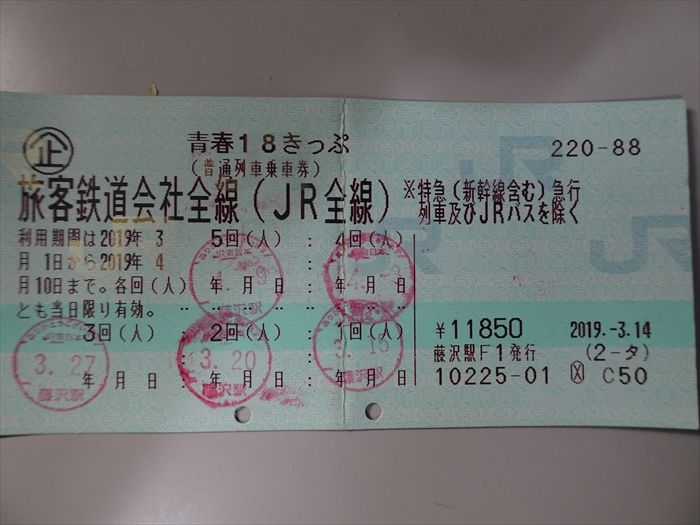

5回目、最後の切符で6:08発の沼津行きに乗り込みこの日の

『旧東海道を歩く(掛川~見附(磐田))』をスタート。

途中、この日も車窓から富士山の勇姿を楽しむ。

やや手前に雲がかかっていたが。

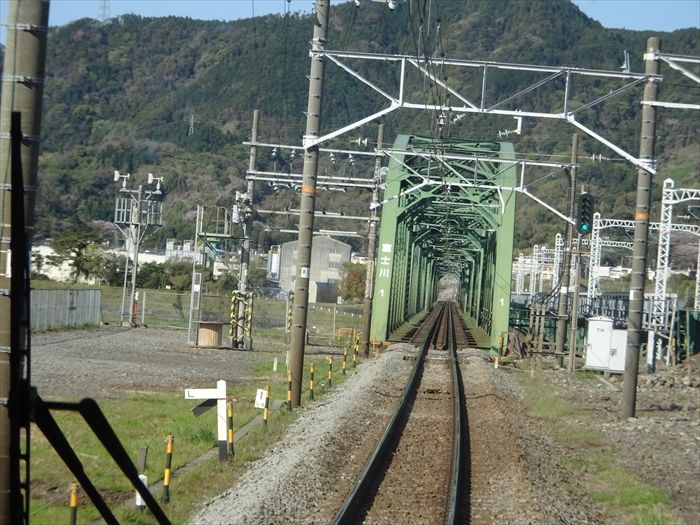

そして富士川鉄橋を渡る。

鉄橋からの富士山も。

由比駅手前からの薩埵峠のある薩埵山の姿。

4月3日(水)に訪ねた清見寺境内への跨線橋

そして掛川駅に予定通りに到着。

掛川駅から旧東海道に向かう。時間は9:22。

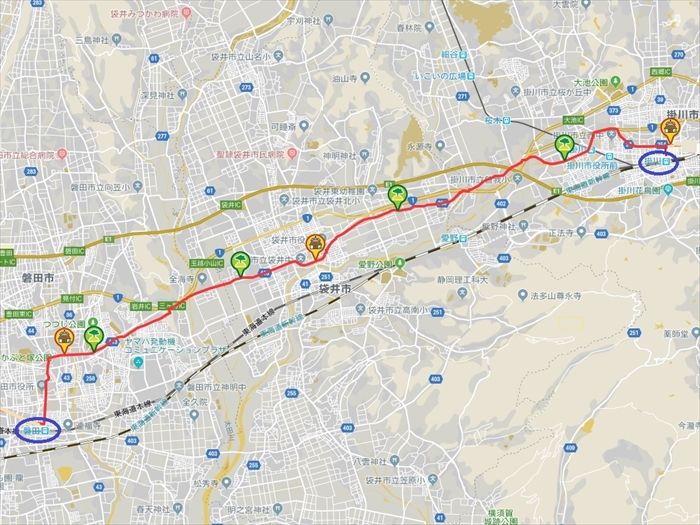

そしてこの日の『旧東海道を歩く(掛川~見附)』の行程は 赤線

。

東海道本線に沿って0.5~1.5km北に離れた旧東海道を歩く。

前回もアップした『たかい、たかい』の像が商店街の道路脇に。

旧東海道に出て右側にあったのが『伊藤菓子舗』。

創業明治25年から和菓子づくり一筋の店。なかでもオススメは「本かすてら」と

「黒黄金(くろがね)どらやき」であると。

『街中美術館街道 ここは中町』

掛川宿に残る古き良き町並みをそっくりそのまま美術館にしてしまおうというイベント。

中町交差点角にあった『清水銀行掛川支店』

建物の外観、どうみても銀行ではなく歴史資料館の如し。

外壁にあった、千代と駿馬に乗る山ノ内一豊のレリーフ。

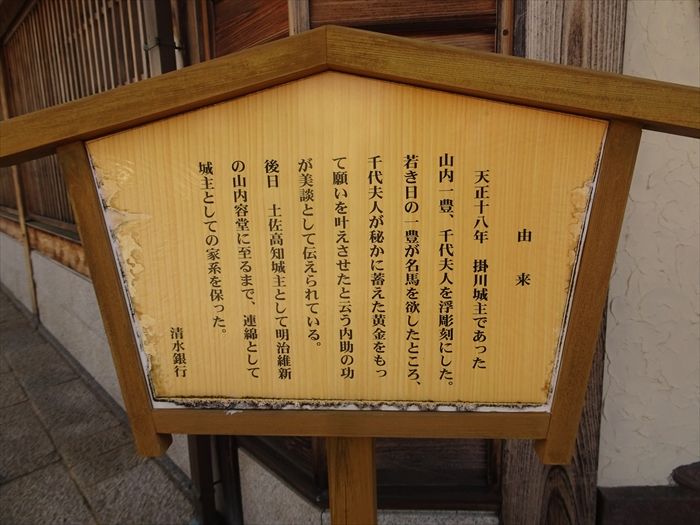

「由来

天正十八年 掛川城主であった山内一豊、千代夫人を浮彫刻にした。

若き日の一豊が名馬を欲したところ、千代夫人が秘かに蓄えた黄金をもって願いを

叶えさせたと云う内助の功が美談として伝えられている。

後日 土佐高知城主として明治維新の山内容堂に至るまで、連綿として城主としての

家系を保った。 」

千代の蓄えで名馬購入、内助の功があって一豊出世の由来書。

へそくり貯蓄はオススメ!!??

2006年?のNHK大河ドラマ『功名が辻』の記憶が蘇えるのであった。

中町交差点。

中町交差点の反対の角にあったのも老舗。

『甲州屋』は明治22年創業の老舗仏壇・仏具屋。

さらに旧東海道(掛川浜岡線・県道37号線)を西に進む。

仏具店の前にあった観音像。

清水銀行から250mほど行った右側に古き門が。

『円満寺』の境内に現在も残っている『蕗の門』は、掛川城の内堀(蓮池)のほとりに

建てられていた四脚門で、大手門・仁藤門などと二の丸につながる道筋にあったので、

小さいが重要な門であったと。

廃城後の明治五年(1872)に円満寺が買い受けて移築したのだと。

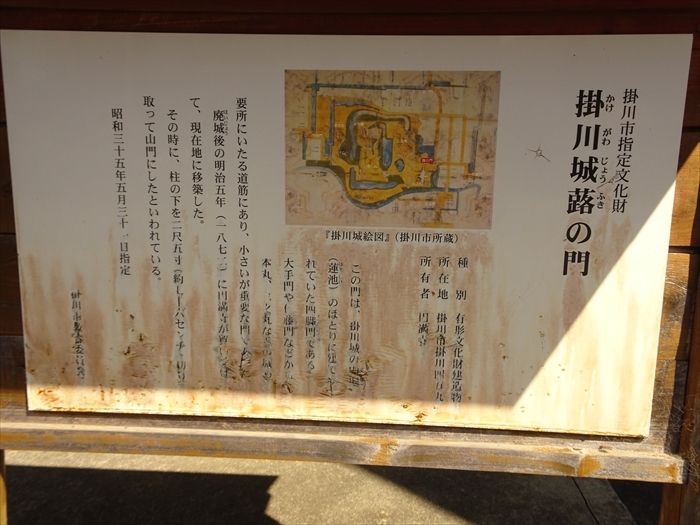

『掛川城 蕗の門』

「この門は、掛川城の内堀(蓮池)のほとりに建てられていた四脚門である。

大手門や仁藤門などから本丸、二之丸などの城の要所にいたる道筋にあり、

小さいが重要な門であった。

廃城後の明治五年(一八七二)に円満寺が買い受けて、現在地に移築した。

その時に、柱の下を二尺五寸(約七十六センチ)切り取って山門にしたといわれている。 」

四脚門であることが判る場所から。

柱の下部は、昔に切断されており残念。

本瓦葺きの軒瓦に浮き上がって見えるのは、「丸に桔梗」紋。

つまり掛川城主の太田氏の家紋。

そして屋根瓦に大きな亀が乗っていた。

反対側から。

門の扁額には『冨貴門』の文字が。

『円満寺本堂』。

掛川城内にあった円満寺は、一豊による掛川城の大改修のために現在位置へ移されたと。

現在の本堂は寺とは思えない作りであったが。

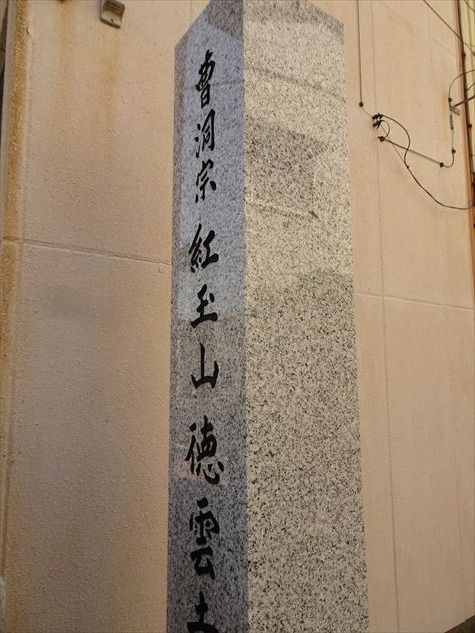

100mほど先、左手にあったのが『徳雲寺』。

『曹洞宗 紅玉山 徳雲寺』。

脇門から見た本堂。

天正十九年(1591年)時の掛川城主山内一豊の名により城北土田窪(どたんくぼ)より

現在地西町に移る。元真言宗であり、草創年代等一切不詳なれど、真如寺二世巨山聚鯨和尚に

請じて開山となると伝えられる。曹洞宗になってからの開山を慈門供公和尚。

『お掃除小僧』。

境内。

小さな池の奥に『弁天様』をお祀り。

様々な石仏も。

『三界萬霊塔』。

本堂横奥の墓地には桜が満開。

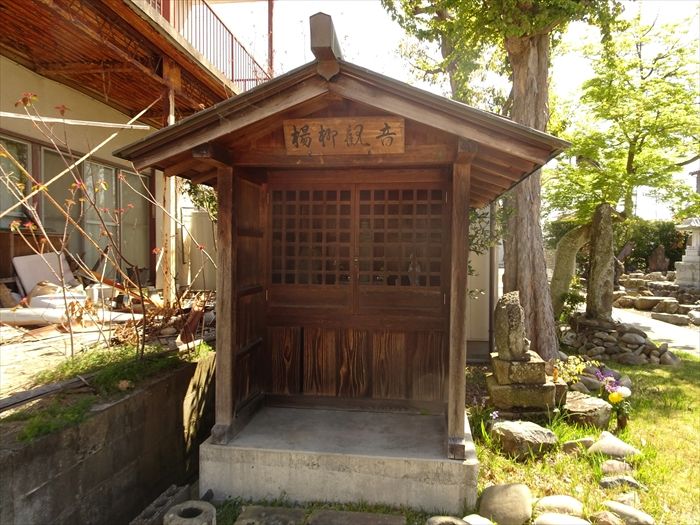

『徳雲寺揚柳観音堂』。

『揚柳観音』。

この辺に何か遺跡があると私のスマホ地図にはチェックが入っていたが発見できず。

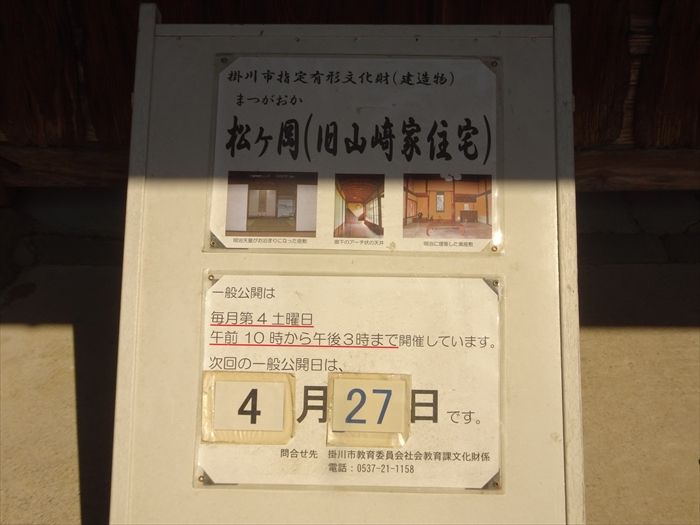

次に旧東海道をやや離れて『松ヶ岡(旧山﨑家住宅)』を訪ねた。

松ヶ岡は、十王区にある江戸時代末期に建てられた掛川藩の御用商人山﨑家の住宅で、

厳選された建築材料と丁寧な加工が施されているのだと。

庭園には池(堀)や多くの灯籠、沓脱の鞍馬石のほかに、「松ヶ岡」の名の由来となった

多くの赤松が残っていた。

『長屋門』。

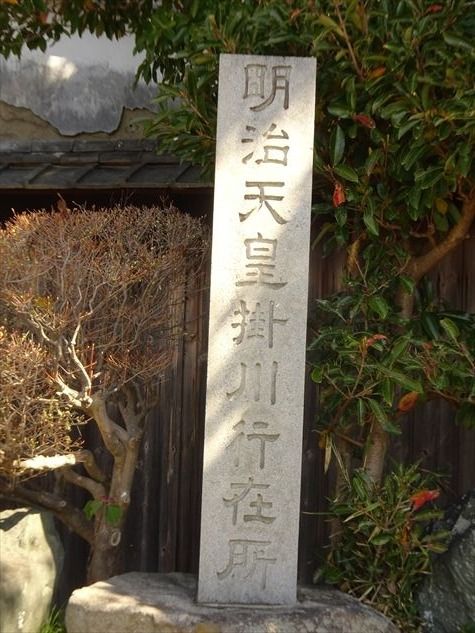

松ヶ岡は江戸末期の豪商の屋敷構をほぼ原型のままに残しており、明治天皇の行在所という

歴史上の出来事のあった場でもあることから、大きな建築史的な意義を持っている建物であると。

長屋門の右には『明治天皇掛川行在所』と刻まれた石碑が残っており、

明治11年(1878年)明治天皇の北陸東海御巡幸時に行在所(宿泊所)として

提供された事を伝えていた。

ところが、長屋門には一般公開は毎月第4土曜日で次回は4月27日であるとの張り紙が。

諦めて帰ろうとすると、突然長屋門の木戸から、この建築物の管理関係者?の男性が

2名外に出てこられた。

神奈川県から来た旨を説明すると、幸運にも中を急ぎ足で案内してくださったのであった。

長屋門の木戸を潜り内部に入ると正面に主屋が。

この「松ヶ岡」(旧山﨑家住宅)は、江戸時代後期に掛川藩の御用達を務めた豪商山﨑家が

安政3年(1856年)に建築。2019年でちょうど築163年になると。

江戸時代の屋敷構えを良く残すと共に、明治以降の増改築による近代和風建築の格式高い

空間も併せ持つ文化財的価値が高い建物であった。

主屋の裏の庭から。

平成24年 12

月、所有者が松ヶ岡を処分するという意向を示した。

しかし、市民から取り壊しを惜しむ声が上がり、市が購入することになり現在に至ると。

当時の所有者は現在茅ヶ崎に移住され動物病院を開いていると係の方から。

ネットで調べてみると、私の家の近くの大学の卒業生らしいことも解ったのであった。

「松ヶ岡に住んでいた山﨑家の人々の活躍は多方面に及びました。

例えば、8代目 山﨑千三郎は郷土の発展のため「掛川銀行」の設立や大井川疎水計画、

東海道鉄道の誘致などに多くの私財を投じ、インフラを整備しました。

初代掛川町長にも就任し、掛川市の基礎を作り上げた人物といえます。

また、千三郎の甥・覚次郎は東京帝国大学教授として「金融論」「貨幣論」の

先駆的な研究をしました。銀行や貨幣の役割や金融の理論を紹介し、日本の金融論の基礎を

築いた研究者となりました。

また、皇室において国際金融問題を論じたり、日銀の政策に関わったりするなど、

多くの人々に影響を与えました。」

奥には逆川から水を導いていたという堀跡も。

微妙?な曲線を示している主屋の屋根の瓦。

ここ松ヶ岡は約160余年前の建築としては、良好な状態を保っているが、

傷みが進んでいる部分も多々あると。このままだと、傷んだ部分から崩壊していく

恐れがあると。修復は喫緊の課題だが、文化財建造物の修復には多額の費用が掛かり、

市の予算のみでは大変厳しい状況であると。

松ヶ岡という素晴らしい財産を後世に残し、伝えていくため、寄附を募っているのだと

係の方が説明してくださいました。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12