PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【はなちゃんの自販…

New!

Gママさん

New!

Gママさん相模国府祭と寺社史… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

ステンドグラス美術館の後は、掛川城 竹の丸(旧松本家住宅)を訪ねた。

「天正18年(1590年)、豊臣秀吉によって掛川城主に任命された山内一豊は、それまでの

掛川城に郭(くるわ)を付け加え、城を拡張した。この時に竹の丸も造成されたと。

竹の丸は、天守閣や本丸など城の中心部に通じる道筋にあたり、防衛上重要な場所であった

ことから、家老など重臣の屋敷地に割り当てられていた。」と。

いつ頃から竹の丸と呼ばれていたのか明らかではないが、18世紀初頭に描かれた

「遠州懸河城郭図」には、「竹ノ丸」という表記が見られるのだと。

江戸時代より続く葛布問屋「松屋」を営んでいた松本家が本宅として建築した建物。

「葛布」とは、山野に自生する葛の繊維を織り上げた布のこと。

掛川の葛布は、なんともいえない優雅さと、絹や麻にないやさしい、落ち着いた渋みのある

光沢を兼ね備えているのだと。

江戸時代には、公家の直垂、狩衣、武士の陣羽織、裃、火事羽織、道中着などに用いられ、

遠州掛川がその特産地として有名であったと。明治維新後は武士や公家による需要が無くなり、

代わって輸出用の壁紙を生産するようになった。戦後は外貨獲得の輸出産業として、

掛川地区を中心に発展したのだと。

主屋は明治36年に建造され、桁行10間、梁間7間半の平屋建寄棟造。

離れは大正末期から昭和初期にかけて、平屋建から二階建に増築されたと。

昭和11年、邸宅は当時の掛川町に寄贈され、現在も掛川市で管理しているのだと。

こちらが『主屋の式台玄関』。

こちらが『離れ』。

離れの貴賓室のある2階部分のベランダだけ洋風なのが妙にアンバランス?

『庭園』。紅葉シーズンも美しそうであった。

再び大日本報徳社の敷地に戻り、国指定重要文化財の大講堂前を歩く。

二宮金次郎(尊徳)像。

この地は、二宮金次郎の報徳思想を普及し困窮する農民を救済するために

明治の初めに開設された全国の報徳運動の中心であったと。

二宮金次郎(尊徳)像の読む本にはきちんと漢字が刻まれていた。

昔、テレビで、「修身・斉家・平天下」を説く『大学』?という書物であると学んだ

記憶があるが、ここに書かれた文字もそれか?

こちらが大日本報徳社大講堂の正面入口。

明治36年(1903) 国指定重要文化財。

報徳の教えの大道場で、我が国最初の公会堂 近代和風建築の代表。

大講堂の左の建物。こちらも大講堂の一部か?

中庭には、こちらも二宮先生像。

二宮尊徳が努力した農民を選び表彰し、ほうびのスキを与える像であると。

大日本報徳社正門。

明治42年(1909) 県指定文化財。

道徳と経済が同じ高さで大事だと教えている「道徳経済一円融合」の門。

我が国の国会議事堂の入り口にも「道徳と政治が同じ高さで大事」だと教える

「道徳政治一円融合」の門を設けてはどうであろうあか?と感じる昨今であるが。

『松浦五兵衛之像』。

大正時代の衆議院議長の像のようであるが、何故か台座だけ。

ネットで調べてみると、銅像はいったんは造られたのであるが第二次大戦中に

政府に供出させられてしまったのだと。

『大手橋』より掛川城を見る。

『大手橋』を振り返る。

橋の両側に大手門を形どった親柱が。

「三光稲荷は、名馬の誉れの出世で有名な山内一豊が掛川城主として文禄年間に城と城下町の

大改築を行われたが、丁度この時期に豊臣秀吉の命で伏見桃山城の築城に加わった御縁で

大手郭と大手厩の鎮守として伏見稲荷を勧請されました。

三光稲荷の由来は南北朝 (

吉野朝 )

時代のはじめの延元元年、後醍醐天皇が京都の花園院から

吉野へ御幸される十二月二十一日の深夜暗闇から難渋され途中伏見にさしかかり稲荷大社の

御前で、

ぬばたままの くらき闇路に 迷うなり

われにかさなん みつのともし火(三の光)

と、御製を詠まれ、道中の安全と神助を祈願すると不思議に明るい一群の雲が現れ御幸の道を

照らして無事に大和へ導かれたという故事があり伏見大社の本願の脇には御製の碑が、

吉野山金峰山には「導稲荷」があり東京新宿三光町の花園神社 (

三光稲荷 )

は吉野より

勧請されたといわれこうした御利益から大手厩の構内にもお祀りされました。」

正面に『大手門』、右に『大手門番所』が向かい合うように。

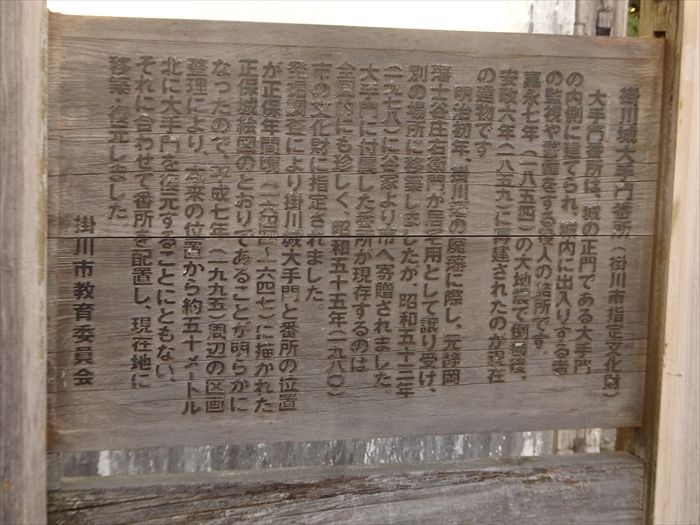

『大手門番所』は掛川市指定文化財。

「大手門番所は、城の正門である大手門の内側に建てられ、場内に出入りする者の監視や

警備をする役人の詰所です。嘉永七年 ( 1854 ) の大地震で倒壊後、安政六年 ( 1859 ) に

再建されたのが現在の建物です。

移築しましたが、昭和五十三年 ( 1978 ) に谷家より市へ寄贈されました。

大手門に付属した番所が現存するのは全国的にも珍しく、昭和五十五年 ( 1980 ) 市の文化財に

指定されました。

発掘調査により掛川城大手門と番所の位置が正保年間頃 ( 1644~1647 ) に描かれた

正保城絵図のとおりであることが明らかになったので、平成七年 ( ) 周辺の区画整理により、

本来の位置から約50m北に大手門を復元することにともない、それに合わせて番所を配置し、

現在地に移築・復元しました。」

大手門は天守閣に続いて平成7年(1995年)に復元されたもので、大きさは間口7間

(約12.7メートル)、奥行3間(約5.4メートル)の二階建。

白壁で板ひさしが配され、棟の上にはシャチ瓦が飾られた勇壮な構え。

実際は現在地より50メートルほど南にあったと。

『掛川城大手門礎石根固め石』

「掛川城大手門は、二層式の櫓門(楼門)でした。大きく重量のある門ですから、

傾いたりしないよう基礎工事に工夫が凝らされていました。

これが、平成五年(1993)の発掘調査で発見された、門の基礎部分「礎石根固め石」

12個の内の一つです。直径2m深さ1m50cmくらいの大きな穴に、40cm前後の

河原石を円形に4~5段積み重ね、その上に門柱の基礎が置かれていました。

この根固め石は、新しく作られた道路に現在保存できないので、そのままの状態で取り上げました。」

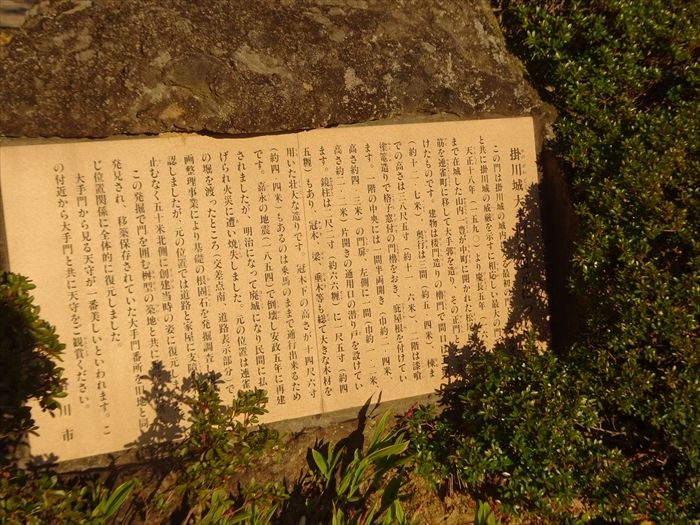

『掛川城大手門の復元について』

この門は掛川城の城内に入る最初の門として天守閣と共に掛川城の威厳を示すに

相応しい最大の門です。

天正十八年(1590)より慶長五年(1600)まで在城した山内一豊が中町に開かれた

松尾口の大手筋を連雀町に移して大手郭を造り、その正門として設けたものです。

建物は楼門造りの櫓門で間口は七間(約12.7m)、奥行は三間(約5.4m)、棟までの

高さは三十八尺五寸(約11.6m)、二階は漆喰塗篭造りで格子窓付の門櫓をおき、庇屋根を

付けています。一階の中央には一間半両開き(巾約2.4m、高さ約4.3m)の門扉、

左側に一間(巾約1.2m、高さ約2.2m)片開きの通用口の潜り戸を設けています。

鏡柱は二尺二寸(約66cm)に一尺五寸(約45cm)もあり、冠木、梁、垂木等も総て

大きな木材を用いた壮大な造りです。冠木下の高さが十四尺六寸(約4.4m)もあるのは

乗馬のままで通行出来るためです。嘉永の地震(1854)で倒壊し安政五年に

再建されましたが、明治になって廃城になり民間に払い下げられ火災に遭い焼失しました。

元の位置は連雀町裏の堀を渡ったところ(交差点南、道路表示部分)で、区画整理事業により

基礎の根固石を発掘調査し規模を確認しましたが、元の位置では道路と家屋に支障を来たし、

止むなく五十m北側に創建当時の姿に復元しました。

この発掘で門を囲む桝型の築地と共に番所の遺構も発見され、移築保存されていた大手門番所を

旧地と同じ位置関係に全体的に復元しました。

大手門から見る天守が一番美しいといわれます。

この付近から大手門と共に天守をご観賞ください。」

大手門、天守閣を大手門前の交差点より見る。

そして交差点を左折し暫く進むと左側に墓碑が並んでいた。

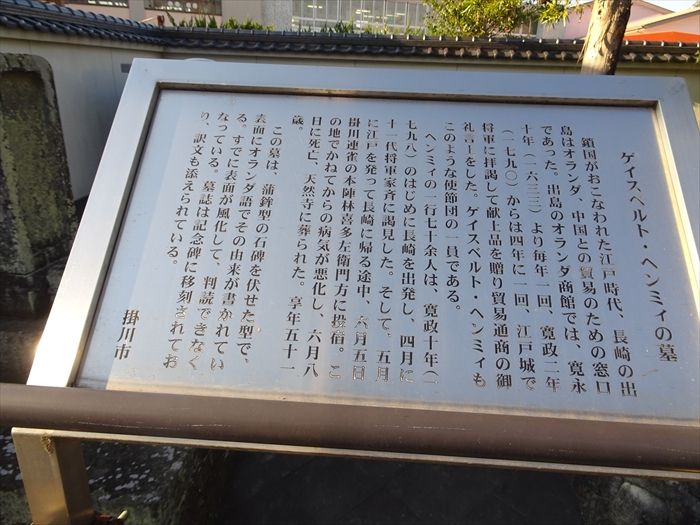

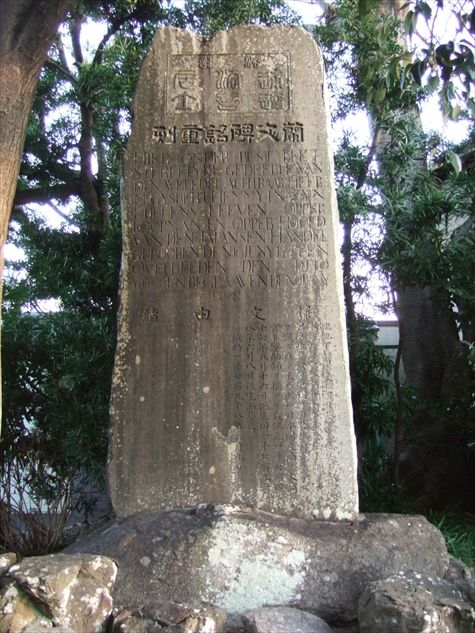

『ゲイスヘルト・ヘンミィの墓』。

「 ゲイスヘルト・ヘンミィの墓 」

鎖国時の江戸時代では、貿易のための窓口である長崎の出島から江戸城へ、

将軍に拝謁して献上品を送り貿易通商の御礼言上をしに 年に1回、時に4年に1回 出向くのが

習わしであった。

寛政10年(1798年) オランダの使節団の一人 ゲイスベルト・ヘンミィが将軍に謁見し

帰路途中、掛川で投宿時に持病が悪化し、亡くなり、ここ天然寺に葬られた。

道路沿いのこちらにも多くの墓石が。

『記念碑』?

墓誌は記念碑に移刻され、下部には翻訳文も。

こちらには別の石仏群が。

『天然寺』山門。

『和蘭使節 ケースヘルトヘムミ先生古墳』史跡表示柱。

しかし『古墳』の文字が??

天然字『本堂』。

『六地蔵』。

JR掛川駅に向かう途中、再び大手門を見る。

交差点の角には『掛川城大手門跡』の歴史を感じさせる金属プレートが。

この場所に大手門があったのだ。

「大手門は、城の正門にあたります。

平成五年に行われた発掘調査では、大手門の礎石根固め石(12ヶ所)、番所跡、土塀の

石垣を確認しました。

これらの配置は、正保(しょうほ)年間頃(1644~1647)に描かれた正保城絵図の

通りであることがわかりました。

平成7年、大手門、番所、は周辺の区画整理により50m北に復元されました」

JR掛川駅に向かう途中の歩道にあった

『たかいたかい』

『暁光』。

時間は『16:47』

ここにも二宮金次郎の像が。

『仰』。

『JR掛川駅』。

2014年に耐震工事が完了したJR掛川駅北口の木造駅舎。

耐震工事には、元の駅舎の材料をできるだけ使ったと。JR東海は駅舎を鉄骨構造に

建て替える計画だったが、市民らが保存を要望。

保存には工事費の増額が必要となったが、同会の募金活動による寄付などを充てたのだと。

『スローライフの街 掛川』とのことだが、

この日の我々は『ファーストウォークの街 掛川』なのであった。

駅前より掛川城天守を見る。

掛川駅改札口。

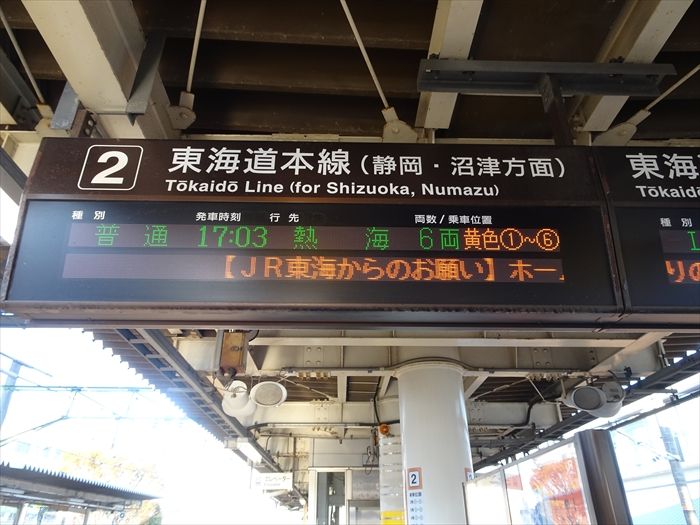

ホームへ。

そして17:03発の熱海行きに乗車しこの日の帰路へ。

この日の、長~~い旧東海道を歩く(金谷~掛川)の1日も漸く完了したのであった。

そしてこの日の歩数は35107歩。

そして、この日の長~~いブログアップも漸く「完」

その13 に戻る。

‥‥・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12