PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

いよいよ『関宿(せきしゅく、せきじゅく)』の大看板に迎えられ、この日の最終目的地の

宿場(旧街道)へと入る。

看板の後ろは、小野ポケットパークになっており、鈴鹿山脈案内・関宿総合観光案内図が

建っていた。

『東海道五十三次 関宿 重要伝統的建造物群保存地区』と書かれた大きな看板。

関宿は、東海道五十三次の47番目の宿場である。現在は三重県亀山市(もとは関町であったが、

2005年1月11日に亀山市と合併した)。 古代からの交通の要衝で、壬申の乱の頃に古代三関の

一つ「伊勢鈴鹿関」が置かれた。 江戸時代も、東の追分からは伊勢別街道、西の追分からは

大和街道が分岐する活気ある宿場町であった。

古い町並みがよく保存されていて、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。

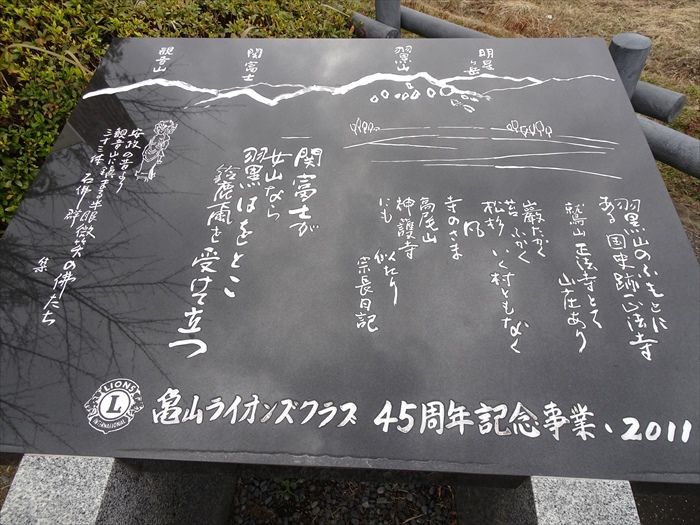

『鈴鹿山脈案内板』。亀山ライオンズクラブ 45周年記念事業 2011。

左から観音山 ・ 関富士 ・ 羽黒山 ・ 明星ヶ岳

宗長日記などが刻まれていた。

「羽黒山のふもとにある国史跡正法寺 鷲山正法寺とて山在あり

厳たかく苔ふかく松杉いく村ともなく 凡 寺のさま

高尾山 神護寺にも 似たり」

「関富士が女山なら 羽黒はをとこ 鈴鹿大風を受けて立つ」

「安政の昔より 観音山に鎮まる半眼微笑の佛たち 三十三体石佛群」

『関宿総合観光案内図』。

関宿入口の旧東海道は坂道になっていた。

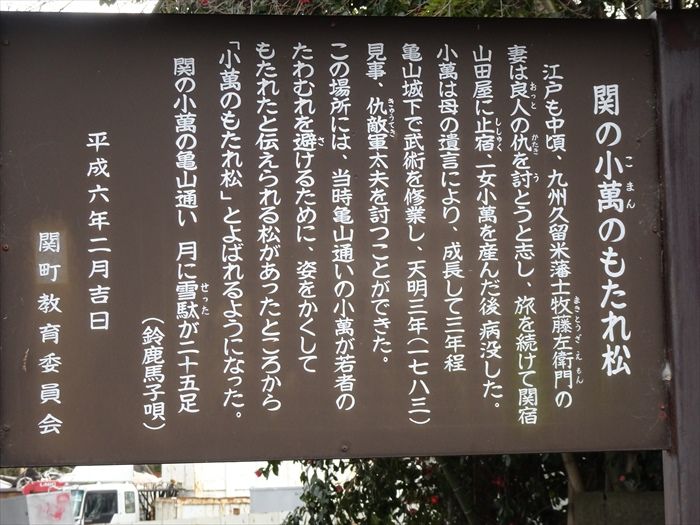

『関の小萬のもたれ松』がどこにあるのだろうかと。

「関の小萬のもたれ松

江戸も中頃、九州久留米藩士牧藤左衛門の妻は良人の仇を討とうと志し、旅を続けて

関宿山田屋に止宿、一女小萬を産んだ後病没した。 小萬は母の遺言により、

成長して三年程亀山城下で武術を修業し、天明3年(1783)見事、仇敵軍太夫を

討つことができた。

この場所には、当寺亀山通いの小萬が若者のたわむれを避けるために、姿をかくして

もたれたと伝えられる松があったところから、「小萬のもたれ松」とよばれるようになった。

関の小萬の亀山通い 月に雪駄が二十五足 (鈴鹿馬子唄)」

『小萬の碑』。

これは九州久留米藩士の妻が夫の仇を討つために、関宿に留まるが、女子を出産後病死する。

その子供は成長すると亀山城下で武術を習得して、無事に仇を討ったと。

亀山に通う時に若者の戯れを避けるために、松に身をもたれ隠したと言い伝えられていると。

しかし、『小萬の碑』の前の松は幹の根元から『切られていた』のであった。

そして関宿の旧東海道を進んで行く。

『汚水マンホール蓋』。

旧関町のキャラクター「アスレ」をえがいた蓋。

「アスレ」の名前の由来は「ア(明るく)ス(住みよい)レ(歴史の街)」で「アスレ」だと。

先に進んで行くと変則十字路の左角に『東の追分』そして『関の一里塚跡』があった。

東の追分は東の入口で東海道と伊勢別街道の分岐点です。ここには大きな鳥居があり、

20年に一度の伊勢神宮式年遷宮の際、内宮宇治橋南詰の鳥居が移されて来るのだと。

関宿の入り口に立つこの大鳥居は東海道を歩いてきた旅人で、伊勢神宮に立ち寄ることが

できない時に伊勢神宮に向かって遙拝するためのものとのことで、我々も伊勢神宮には

立ち寄れなかったので伊勢神宮に向かって遥拝をしたのであった。

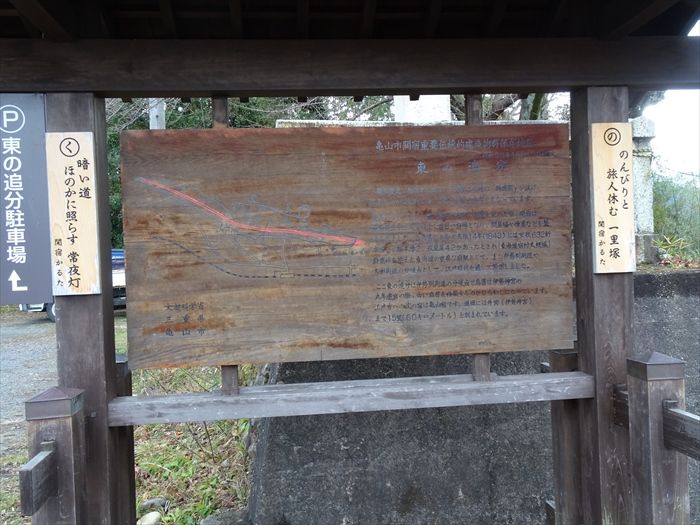

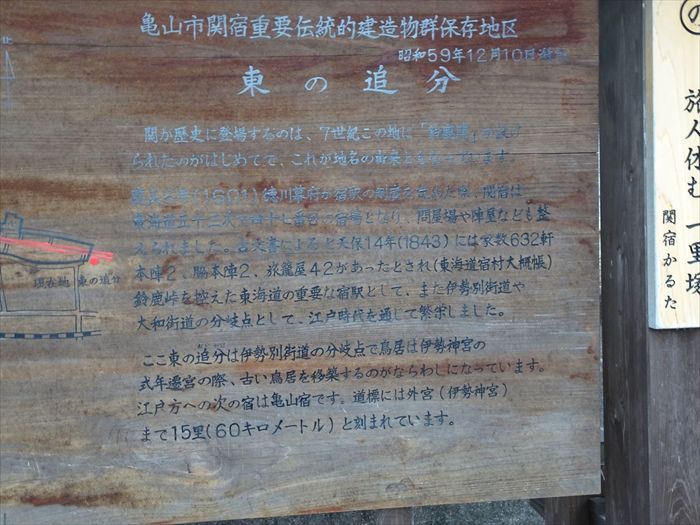

『東の追分』案内板。

「東の追分

関が歴史に登場するのは、7世紀この地に「鈴鹿関」が設けられたのがはじめで、

これが地名の由来ともなっています。

慶長6年(1601)徳川幕府が宿駅の制度を定めた際、関宿は東海道五十三次で47番目の

宿場となり、問屋場や陣屋なども整えられました。 古文書によると天保14年(1843)には

家数632軒、本陣2、脇本陣2、旅籠屋42があったとされ (東海道宿村大概帳) 鈴鹿峠を控えた

東海道の重要な宿駅として、また伊勢別街道や大和街道の分岐点として、江戸時代を通じて

繁栄しました。ここ東の追分は伊勢別街道の分岐点で鳥居は伊勢神宮の式年遷宮の際、

古い鳥居を移築するのがならわしになっています。江戸方への次の宿は、亀山宿です。

道標には外宮(伊勢神宮)まで15里(60km)と刻まれています。」

『元文5年(1740)の常夜燈』

竿石に「大阪津国屋重右衛門、江戸嶋屋佐右衛門」と刻まれている。

『一里塚址碑』

残念ながら、塚の姿はなかった。

『関宿木崎の町並み』

一里塚跡の先から鈴鹿峠に向かって、江戸時代から明治時代にかけて建てられた古い町家が

200軒ほど約2kmにわたって続いていた。

旧東海道の両側に連子格子の『木崎』の街並み・建物が続く。

さすが重要建造物保存地区に指定されるだけのことは有ると納得。

人や車の姿もなくひっそりと。時間は14:16過ぎ。

旧家の2階には『虫籠窓』が。

連子格子の旧家が更に続く。

『関宿のイラスト案内図』には、弥次さん、喜多さんの姿が。

関宿は、イラスト案内図で見ると、東の追分から西の追分まで、大きく「木崎の町並み」

「中町の町並み」「新所の町並み」で構成されており、その中心「中町」に宿機能を果たす

諸施設が集中していたようだ。道は、前方(京側)に向かって僅かな勾配ながら登り道に

なっている感じだ。道はJR関西本線が一番左側で、その右に国道一号線、そして今我々が

歩いている旧東海道(関宿の町並み)という位置関係にある。

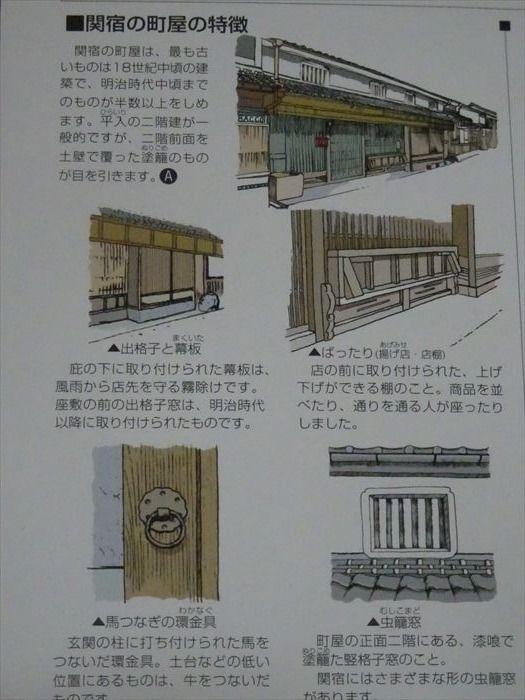

『関宿の町屋の特徴』

「関宿の町屋は、最も古いものは18世紀中頃の建築で、明治時代中頃までのものが

半数以上をしめます。平入の二階建が一般的ですが、二階前面を土壁で覆った塗寵の

ものが目を引きます。」

『重要伝統的建造物群保存地区』の風景を楽しみながら進む。

関宿は天保十四年の東海道宿村大概帳に総戸数が632戸、人口は約2000人、本陣が2軒、

脇本陣2軒、旅籠が42軒とあり、かなり大きな宿場でした。

今も380軒もの古い家が残り、軒を連ねている様は壮観なのであったが・・・。

エアコンの室外機、消火栓も連子格子等で目立たぬようにと。

関宿では貴重な建物の保全にはかなり力を入れており、街道から10m入った部分まで

建物を勝手に手直しすることは禁止されていると。

例えば、家の戸に敷居すべりを貼ることも禁止されているのだと。

エアコンは木製のカバーで覆われていた。

『いっぷく亭 木崎』。一面『連子格子(れんじこうし)』の旧家。

『連子格子』とは、『連子子(れんじこ)』という細い材を、縦あるいは横に

一定の間隔で並べたもの。

『東海道のおひなさま 亀山宿・関宿』が2/15~3/7に行われると。

左手の旧家には『出格子と幕板』が。庇の下に取り付けられた幕板は、

風雨から店先を守る霧除け。

座敷の前の出格子窓は.明治時代以降に取り付けらたものであると。

ここのエアコンの室外機は木のカバーはなしで。

『宝林寺 山門』。

『真宗高田派 法流山 宝林寺』の『本堂』

旧東海道に戻る。

この関宿の旧家の内、旧家で今も生活をされている、店を出している割合は

どの程度なのであろうか。

そして、昨今の商業環境として、沿道型大型商業店舗やイーコマース等が拮抗していることを

踏まえると、旧宿場町にある小規模商店等がその営業で苦戦していることが用意に想像できる。

これら商店等の土地・建物を現代の都市の中でどのように活用していくかが、ASAPの課題

であることを、感じながら歩いて行ったのであった。

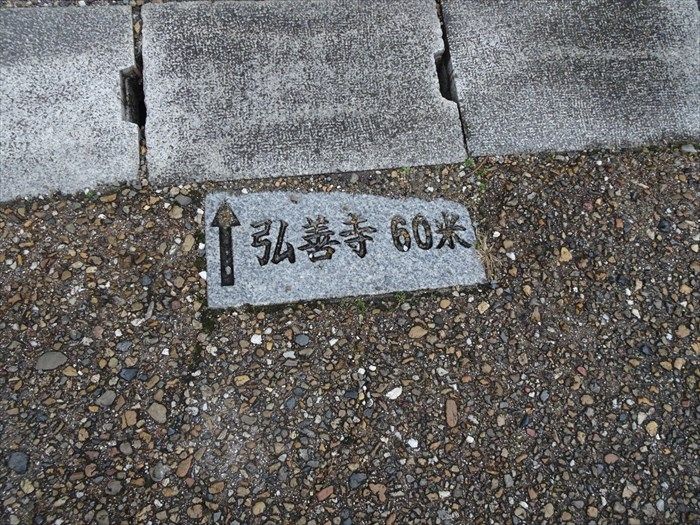

道路にも案内板が埋め込まれていた。

弘善寺まで60mと。

『不動尊弘善寺』と刻まれた道標。

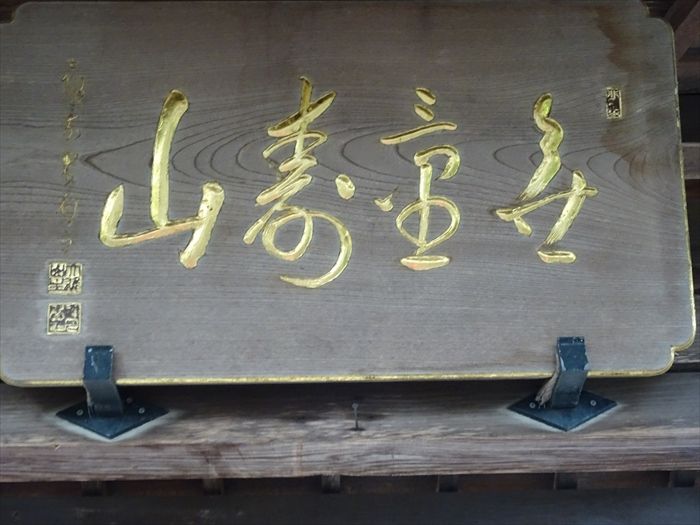

曹洞宗の『無量寿山弘善寺』の『山門』。

扁額には『無量寿山』と。

本堂への参道。

両側には『南無不動明王』のピンクの幟が。

本堂。

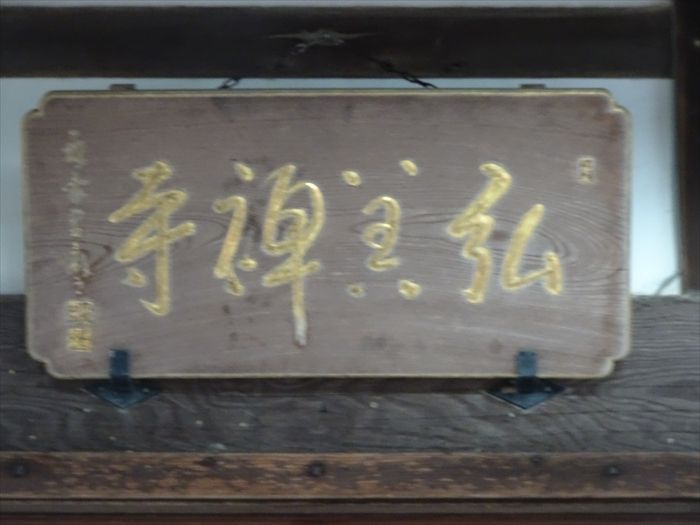

本堂に掛かる『弘善禅寺』の扁額。

境内には菜の花が。

左手に『浅原家』があった。

『浅原家』は屋号を江戸屋と称し、米屋材木屋などを営む。家の正面は塗籠の中二階、

連子格子の明治以降についた店棚、馬つなぎの環などがあり、江戸期の面影を最も

よく残す建物といえる。障子の下張りに万延の文字があったことから、それ以前の

建築年代と推察される。

そして『ばったりと幕板』が

上げ下げできる棚(ばったり)が店の前に取り付けられていた。

商品を並べたり、通りを通る人が座ったりすることが出来ると。

庇の下に取り付けられた幕板は、風雨から店先を守る霧除けとのこと。

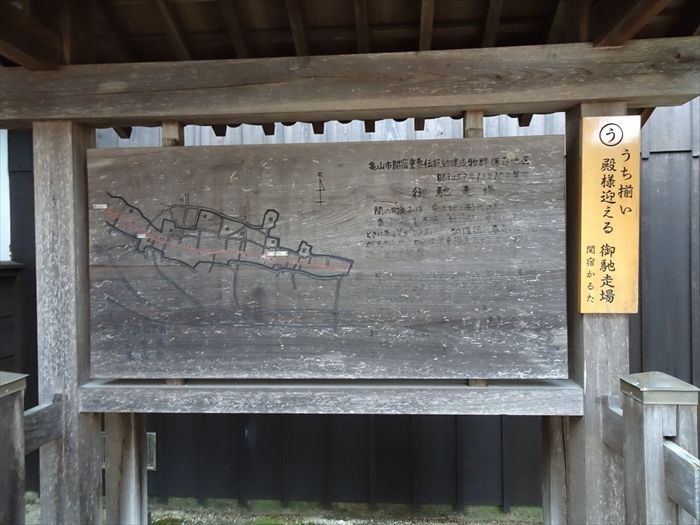

浅原家の直ぐ右手に『御馳走場跡』があった。

ここは関宿に出入りする大名行列の一行を、宿役人が出迎えたり、見送ったりした場所で、

享保19年(1734)に造られた。

関宿には4カ所の御馳走場があったと。

『御馳走場』道標。

関宿には四ヶ所の『御馳走場』があったと。

「御馳走場

関の街並みは、安土桃山時代の天正11年(1588)関盛信によって木崎、新所間に中町が

建設されたときに基礎ができました。その後徳川幕府により宿駅が定められてからは、

東海道五十三次で47番目の宿場として繁栄しました。

中心部の中町には宿場の中心的施設が集中し、比較的規模の大きい派手なデザインの

町屋が 残っています。

ここは御馳走場と呼ばれ、身分の高い武家や 公家に対して宿役人が出迎えや見送りの儀式を

行ったところです。また、関神社(旧熊野権現)の参道入口でもあります。」

(御馳走場の現地の案内板が、かすれて読めなかったため、ネットで調べました。)

「関宿かるた うち揃い 殿様迎える 御馳走場」。

『手づくり郷土賞』石板。

路面の道標に従い、御馳走場跡の筋を北向きに路地に入って行く。

突当りにあったのが『関神社』の『一の鳥居』。

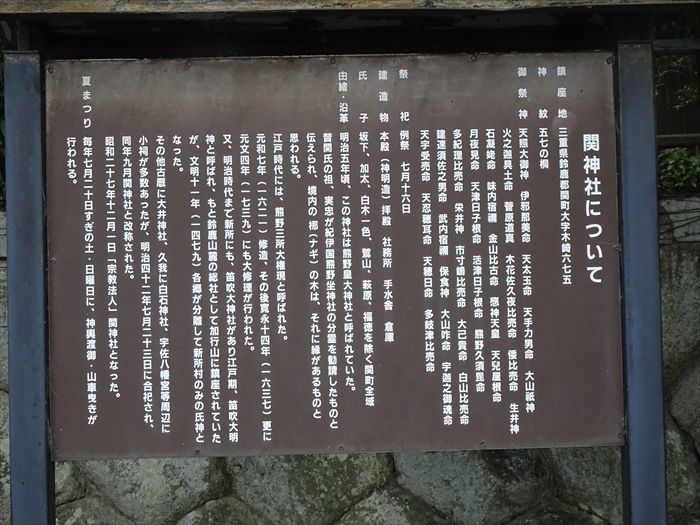

『関神社について』案内板。

「御座地 三重県鈴鹿郡関町大字木崎六七五

神紋 五七の桐

祗祭神 天照大御神 伊邪那美命 天太玉命 天手力男命 大山祇神

火之伽具土命 菅原遭真 木花佐久夜比売命 倭比売命 生井神

石凝蛯命 昧内宿禰 金山比古命 応神天皇 天兒屋根命

月夜見命 天津日子根命 活津日子根命 熊野久須毘命

多紀理比売命 栄井神 市寸嶋比売命 大己貴命 白山比売命

建速須佐之男命 武内宿禰 保食神 大山咋神 宇伽之御魂命

天宇受売命 天忍穂耳命 天穂日命 多岐津比売命

祭祀 例祭 七月十六日

建造物 本殿(神明造)拝殿 社務所 手水舎 倉庫

氏子 坂下、加太、白木一色、鷲山、萩原、福徳を除く関町全域

由緒・沿革

明冶五年頃、この神社は熊野皇大神社と呼ばれていた。

昔関氏の祖、実忠が紀伊国熊野坐神社の分霊を勧請したものと伝えられ、

境内の梛(ナギ)の木は、それに縁があるものと思われる。

江戸時代には、熊野三所大権現と呼ばれた。

天和七年{一六二一)修造、その後寛永十四年(一六三七)更に元文四年(一七三九)

にも大修理が行われた。

又、明冶時代まで新所にも、笛吹大神社があり江戸期、笛吹大明神と呼ばれ、

もと鈴鹿山麓の総社として加行山に鎮座されていたか、文明十一年(一四七九)

各郷が分難して新所村のみの氏神となった。

その他古厩に大井神社、久我に白石神社、宇佐八幡官等周辺に小桐が多数あったが、

明冶四十ニ年七月二十三日に合祀され、同年九月関神社と改称された。

昭和二十七年十ニ月一日『宗教法人』関神社となった。

夏まつり 毎年七月二十日すぎの土・日曜日に、神輿渡御・山車曳きが行われる。」

『関神社 拝殿』。

昔、関氏の祖・実忠が紀伊国熊野坐神社勧請したものと伝えられ、境内のナギの木は、

それに縁があるものと言われる。

江戸時代には、熊野三所大権現と呼ばれ、その後、周辺の神社を合祀し、明治42年9月に

関神社と改称された。

拝殿に掛かる『関神社』の扁額。

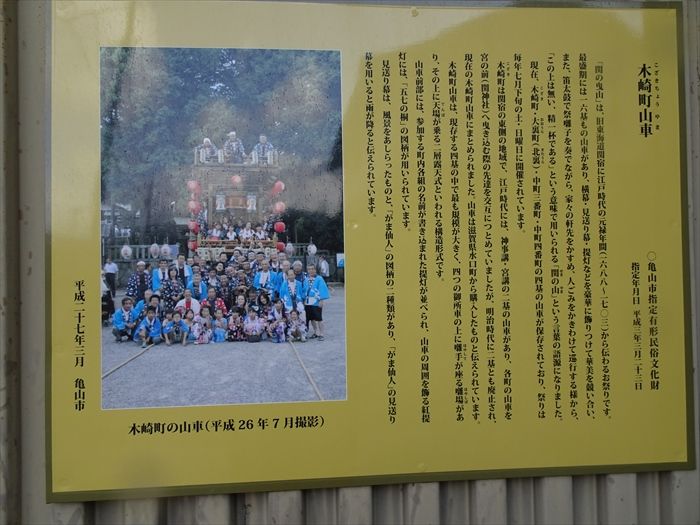

『関神社』を後にし、旧東海道に戻る途中左側にあったのが『木崎町 山車庫』。

「木崎町山車

「関の曳山」は.旧東海道関宿に江戸時代の.元禄年間(一六八八~一七〇三)から伝わる

お祭りです。

最盛期には一六基もの山車があり、横幕・見送り幕・提灯などを豪華に飾りつけて華美を

競い合い、また、笛太鼓で祭囃子を奏でながら、家々の軒先をかすめ、人ごみをかきわけて

巡行する様から、「この上は無い、精一杯である」という意味で用いられる『関の山』という

言葉の語源になりました。現在、木崎町・大裏町(北裏)・中町三番町・中町四番町の四基の

山車か保存されており、祭りは毎年七月下旬の土・日曜日に開催されています。

木崎町は関宿の東側の地域で、江戸時代には、神事講・宮講のニ基の山車があり、

各町の山車を宮の前(関神社)へ曳き込む際の先違を交互につとめていましたか、

明治時代に二基とも廃止され、現在の木崎町山車にまとめられました。

山車は滋賀県水口町から購人したものと伝えられています。

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12